Abstract

Strahlenunfälle in kerntechnischen oder medizinischen/industriellen Anlagen sind aufgrund der gesetzlichen Vorschriften selten. Häufiger kommen Unfälle mit Strahlenquellen im Rahmen des Transports auf der Straße vor. Der Umgang mit Strahlenverunfallten ist mit großen Ressentiments belegt. Dies liegt einerseits an der Seltenheit der Ereignisse, andererseits an den physikalischen Eigenschaften der radioaktiven Strahlung: Diese ist mit den menschlichen Sinnen nicht erfassbar, und ihre Auswirkungen sind nicht unmittelbar sichtbar. Das Strahlenrisiko für Einsatzkräfte und im Krankenhaus ist durch ein solides Basiswissen und das Beachten einiger einfachen Regeln beherrschbar. Dieser Weiterbildungsbeitrag vermittelt die erforderlichen Grundlagen und zeigt anhand eines Algorithmus das sichere Vorgehen an der Einsatzstelle und die Übergabe des Patienten im Krankenhaus auf. Darüber hinaus informiert er über weitergehende Hilfsangebote und Unterstützung durch die regionalen Strahlenschutzzentren.

Schlüsselwörter: Strahlenunfall, Gefahrgut, Kontamination, Strahlenschutz, Strahlenschutzzentrum

Abstract

Due to the legal regulations radiation incidents in nuclear or medical/industrial facilities are rare events. Radiation incidents are much more common in the context of road traffic accidents when sources of radiation are being transported. The handling of radiation victims is accompanied by strong feelings of fear and anxiety due to the rarity of such events and the physical characteristics of radioactive irradiation. This cannot be detected by human senses and the effects are not immediately visible. The risk and threat of radiation for rescue personnel and in hospitals can be overcome by a solid basic knowledge and by following some simple rules. This continuing medical education article imparts the necessary principles and based on an algorithm demonstrates the safe approach at the scene of the accident and the handling and transfer of the patient to the hospital. Moreover, it highlights further services and support by regional radiation protection centers.

Keywords: Radiation accident, Hazardous material, Contamination, Radiation protection, Radiation protection center

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags

können Sie Gefahren an der Einsatzstelle durch ionisierende Strahlung und Strahlenunfallpatienten richtig einordnen.

interpretieren Sie einfache Regeln zum Verhalten an der Einsatzstelle zuverlässig.

kennen die Messmöglichkeiten der beteiligten Fachdienste und können diese bewerten.

kennen weitere kompetente Ansprechpartner zur Unterstützung im Einsatz und einen Handlungsleitfaden zum Umgang mit Strahlenunfällen.

ziehen Sie die richtigen Schlüsse aus präklinisch getroffenen Maßnahmen und durchgeführten Messungen bei der Übernahme des Patienten in der Klinik.

Einleitung

Der Umgang mit und die Behandlung von Strahlenverunfallten oder kontaminierten Patienten ist im Rettungs- und Notarztdienst, aber auch in der klinischen Versorgung ein seltenes sowie mit erheblichen Vorbehalten und Ängsten behaftetes Ereignis. Als Beispiel aus dem Rettungsdienst, das mit einfachen Verhaltensregeln und Maßnahmen sicher bewältigt werden kann, wird auf die Kasuistik von Ventzke und Kirchinger im vorliegenden Heft verwiesen [12].

Radioaktive Strahlung ist aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften (unsichtbar, geschmack- und geruchlos) nicht mit den Mitteln des Rettungsdienstes detektierbar. Zudem sind vielen die Bilder havarierter kerntechnischer Anlagen wie des Atomkraftwerks in Tschernobyl 1986 oder Fukushima Daiichi im März 2011 noch vor Augen. In Verbindung mit dem im Alltag fehlenden Umgang mit radioaktiver Strahlung sowie mangelnder Fach- und Sachkenntnis weckt dies häufig Ängste und lässt apokalyptische Bilder vor den Augen aufleben.

Strahlungsfreisetzende Unfälle in kerntechnischen Anlagen stellen allerdings wegen der in Deutschland vorherrschenden Sicherheitsvorschriften eine Rarität dar. Deutlich häufiger sieht sich der Rettungsdienst im Straßenverkehr oder im industriellen Umfeld mit Strahlenquellen im Kontakt, da z. B. eine nichtunerhebliche Zahl von Transporten radioaktiven Materials auf öffentlichen Straßen stattfindet, oder Strahlenquellen medizinisch und gewerblich genutzt werden.

Unfälle in kerntechnischen Anlagen und anderen Einrichtungen mit radioaktiver Strahlung

Kerntechnische Anlagen (Kernkraftwerke, Forschungsreaktoren, Einrichtungen zu Kernbrennstoffversorgung und -entsorgung) sowie medizinische oder industrielle Einrichtungen, in denen radioaktive Strahlung zu Therapie oder Werkstoffprüfung eingesetzt wird, unterliegen in Deutschland dem Atomgesetz

Atomgesetzen

bzw. den Strahlenschutzgesetzen

Strahlenschutzgesetzen

und somit staatlicher Aufsicht.

Kennzeichnung der Bereiche, Maßnahmen des Strahlenschutzes und das Vorgehen bei Havarien oder Störfällen sind in diesen Gesetzen klar geregelt. Stets sind auch fach- und sachkundige Personen vor Ort, die Kenntnis über eingesetzte Strahlenarten, Nachweismöglichkeiten und Einordnung der erhobenen Werte haben (z. B. Strahlenschutzbeauftragte

Strahlenschutzbeauftragte

). Ebenso haben die örtlich zuständigen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Kenntnis über diese Einrichtungen, und es existieren Sonderobjektplanungen für Polizei und Feuerwehren.

Daher soll auf Unfälle in diesen Einrichtungen nicht weiter eingegangen werden. Die im Folgenden beschriebenen Grundsätze des Verhaltens an der Einsatzstelle und der Patientenversorgung gelten analog für Strahlenexponierte in diesen Einrichtungen.

Radioaktive Stoffe im Straßenverkehr und Erkennen ihres Transports

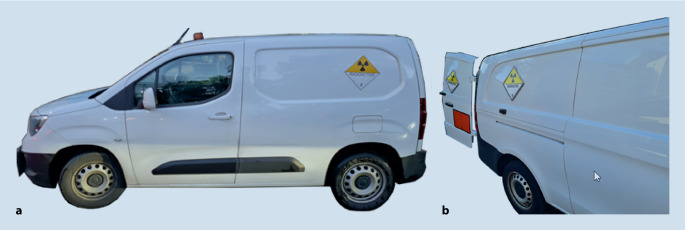

Radioaktive Stoffe und Strahler finden ihre Anwendung in vielfältigen Bereichen: angefangen von der Industrie bis hin zur medizinischen Nutzung. Der Transport von Kleinmengen erfolgt zumeist im Straßenverkehr in handelsüblichen Fahrzeugen (Abb. 1). Pro Jahr werden ca. 500.000 Transporte durchgeführt [1].

Grundsätzlich erfolgt der Hinweis bzw. die Warnung vor radioaktiver Strahlung durch das allgemeine Strahlenwarnzeichen

allgemeine Strahlenwarnzeichen

(Abb. 2). Die Kennzeichnung der Transportfahrzeuge richtet sich nach der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) vom 17.06.2009 [2].

Cave

Freigestellte Versandstücke werden in handelsüblichen Fahrzeugen transportiert. Diese lassen sich an den Gefahrguttafeln und der Kennzeichnung mit dem Strahlenwarnzeichen erkennen.

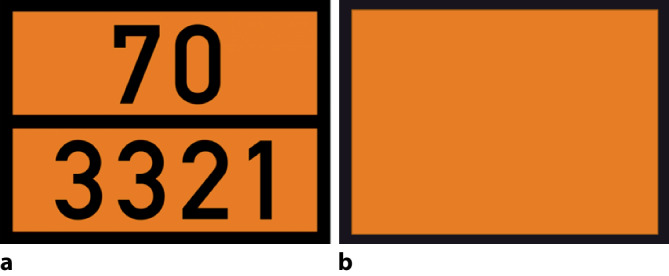

Gefahrguttafel

An den eingesetzten Fahrzeugen sind Gefahrguttafeln an Front und Heck nach dem europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, sog. ADR-Vorschrift, gültig seit 30.09.1957, letzte Aktualisierung vom 06.03.2021 [3, 4]), angebracht. Der Inhalt der orangefarbenen Tafel ist abhängig von der Ladung des Fahrzeugs und reicht von der konkreten Angabe der Gefahrnummer

Gefahrnummer

im oberen Teil (ehem. Kemler-Zahl) und der UN-Nummer

UN-Nummer

(ehem. Stoffnummer) im unteren Teil bei „sortenreinen“ Transporten (Abb. 3a) bis hin zu „leeren“ Warntafeln

„leeren“ Warntafeln

(Abb. 3b). Diese kommen zum Einsatz bei Stückguttransporten, wenn Gefahrgüter als Versandstücke transportiert werden. Die Warntafel weist auf Gefahrgüter hin, deren nähere Informationen sich auf der Transportverpackung befinden [5].

Gefahrzettel

Ergänzt werden die orangefarbenen Warntafeln durch die Gefahrkennzeichnungen

Gefahrkennzeichnungen

der Gefahrenklasse 7 – Radioaktivität (Abb. 4) am Fahrzeug (Abb. 1). Diese tragen das Strahlenwarnzeichen

Strahlenwarnzeichen

und in Abhängigkeit von der Dosisleistung eine römische Ziffer von I bis III zur weiteren Kategorisierung. Die Kategorien I–III geben Auskunft über die maximal zulässige Ortsdosisleistung

zulässige Ortsdosisleistung

an der Oberfläche der Transportverpackung. Zudem enthalten die Kategorien II und III zusätzlich Angaben zum Transportindex

Transportindex

und somit zur Dosisleistung in 1 m Abstand. Dieser ist dimensionslos und entspricht der Dosisleistung in 1 m Entfernung zur Oberfläche multipliziert mit 100. Dadurch ist eine Abschätzung der Gefährdung in unmittelbarer Umgebung des Strahlers möglich (Abb. 4). Wichtig ist der Hinweis, dass es sich bei den Kategorien auf den Gefahrzetteln der Gefahrenklasse 7 („Transportkategorien“) nicht um die Feuerwehrgefahrengruppen IA–IIIA in baulichen Anlagen handelt.

Merke.

Der Transportindex ermöglicht die Abschätzung der Gefährdung in der nahen Umgebung eines Strahlers.

Transportbehältnisse

Je nach Gefährdungspotenzial durch die Strahlenquelle müssen sachgemäße Transportbehältnisse genutzt werden. Im Einsatz sind entsprechend der Gefährdung vorgeschriebene Transportbehältnisse der Typen A, B und C. Typ-C-Versandstücke werden im Luftverkehr verwendet und daher hier nicht weiter thematisiert.

Typ-A-Behältnisse

Typ-A-Behältnisse

dienen der Beförderung kleiner Mengen und sollen „bei ‚kleineren‘ Zwischenfällen während der Beförderung unversehrt bleiben“ [6]. Bei Verkehrsunfällen ist die Beschädigung der Behältnisse und Freisetzung radioaktiver Stoffe also durchaus möglich. Daher sind für die Beförderung in diesen Behältnissen Höchstmengen an Radionukliden festgeschrieben. Die Gefahr durch äußere Strahlung, Inkorporation und Kontamination wird im Rahmen eines Unfalls begrenzt und kalkulierbar. Die Versandstücke des Typs A tragen an mindestens 2 Seiten die oben beschriebenen Gefahrzettel und geben Auskunft über eine mögliche Gefährdung (Abb. 5).

Typ-B‑Behältnisse

Typ-B-Behältnisse

widerstehen auch den Auswirkungen schwerster Unfälle und werden zur Beförderung großer Mengen radioaktiven Materials (Strahler hoher Aktivität, Kernbrennstoffe oder hochradioaktive Abfälle) genutzt. Es handelt sich um die typischen Rundbehälter in Containergröße für den genehmigungspflichtigen Straßen- oder Schienentransport.

Messung der Strahlung und Einordnen des Strahlungsrisikos

Um die von der Strahlenquelle ausgehende Gefahr einschätzen und einordnen zu können, ist die Kenntnis einiger physikalischer Grundlagen notwendig. Nur dann ist es möglich, die Wirkung der Strahlung zu verstehen, die ausgehende Gefahr einzuschätzen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Wie bereits erwähnt, ist Radioaktivität mit besonderen Ängsten belegt, da die Strahlung selbst nicht mit den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden kann. Für die Einsatzkräfte besteht nicht die Möglichkeit des „Biomonitorings“ wie beispielsweise bei chemischen Gefahrstoffen wie Ammoniak, das durch seinen charakteristisch stechenden Geruch wahrgenommen wird. Eine Strahlenexposition bleibt ohne spezielle Messmöglichkeiten zunächst unentdeckt. Sie wird u. U. erst durch die z. T. deutlich verzögert auftretenden Auswirkungen der Strahlung auf den Körper bei einem eingetretenen Strahlenschaden (z. B. Strahlendermatitis, Strahlenkrankheit etc.) apparent.

Grundlagen der Strahlung, physikalische Eigenschaften und Einheiten

Bei der α-Strahlung

α‑Strahlung

handelt es sich um große Teilchen (jeweils 2 Protonen und 2 Neutronen), die aufgrund ihrer elektrischen Ladung und verhältnismäßig großen Masse in Abhängigkeit von der Energie nur relativ gering in Materie und Gewebe eindringen. Ihre Reichweite ist von der Dichte des umgebenden Materials abhängig und beträgt in Luft nur einige wenige Zentimeter. Daher ist sie auch leicht abschirmbar, z. B. durch ein Blatt Papier [7, 8].

Bei der β-Strahlung

β‑Strahlung

handelt es sich ebenfalls um eine Teilchenstrahlung

Teilchenstrahlung

(negativ geladene Elektronen), die aufgrund ihrer geringeren Größe und wenigen Wechselwirkungen tiefer in Materie eindringen können [7].

Im Gegensatz zu den obigen Teilchenstrahlungen handelt es sich bei der Röntgen- und γ-Strahlung

γ‑Strahlung

um elektromagnetische Quantenstrahlung

elektromagnetische Quantenstrahlung

, also Nichtteilchenstrahlung. Deren Eindringtiefe ist gegenüber den oben genannten Teilchenstrahlungen wegen der deutlich geringeren Wechselwirkungen mit der Materie vielfach höher. Sie kann schwieriger und auch nicht vollständig abgeschirmt werden [7, 8].

Die Wirkung einer radioaktiven Quelle auf das Gewebe ist einerseits von der Energie einerseits und der Strahlenart abhängig: Die physikalische Strahlendosis

physikalische Strahlendosis

, also Energie/Masse, wird in Gray

Gray

(Gy) gemessen.

Die biologische Strahlenwirkung

biologische Strahlenwirkung

ist, wie erwähnt, von der Strahlenart abhängig. Dicht ionisierende α‑Teilchen haben bei gleicher Energie eine deutlich höhere Zerstörungskraft (ca. 20-mal größere Wirkung) als beispielsweise locker ionisierende. Daher wird die Energiedosis D (angegeben in Gy) je nach Strahlenart mit einem Qualitätsfaktor Q multipliziert, und man erhält die Äquivalentdosis

Äquivalentdosis

H, gemessen in Sievert

Sievert

(Sv):

- H

Äquivalentdosis

- D

Energiedosis

- Q

Qualitätsfaktor

Misst man die Äquivalentdosis für Weichteilgewebe an einem bestimmten Ort, handelt es sich um die sog. Ortsdosis; bezogen auf die Zeit um die Ortsdosisleistung (gemessen in Sv/Zeit, meist mSv/h).

In Deutschland beträgt die durchschnittliche Strahlenbelastung durch natürliche Strahlenquellen

natürliche Strahlenquellen

ca. 2,4 mSv im Jahr und reicht je nach Wohnort, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten von 1 mSv/Jahr bis zu 10 mSv/Jahr. Zusätzlich beträgt die mittlere Strahlenexposition durch medizinische Anwendungen und Diagnostik in Deutschland ca. 1,7 mSv/Jahr [7, 9].

Messmöglichkeiten der Einsatzkräfte

Die CBRN(chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear)-Messkomponenten der Feuerwehr können radioaktive Strahlung mithilfe spezieller Messgeräte nachweisen und quantifizieren [7, 10]. Hierbei geht es v. a. um:

die Quantifizierung der Strahlung,

den Nachweis einer Kontamination.

Quantifizierung der Strahlung

Die Ortsdosisleistung kann mithilfe von Dosisleistungsmessgeräten

Dosisleistungsmessgeräten

quantifiziert werden. Diese geben die Dosisleistung von γ‑Strahlung wieder. Diese Geräte mit speziellen Außensonden können α‑ und β‑Strahlung ebenfalls erfassen. Hierdurch ist die Festlegung des Gefahrenbereiches durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr möglich; außerhalb dessen darf die Dosisleistung nicht mehr als 25 µSv/h betragen [7, 8, 10].

Kontaminationsnachweis

Dieser wird durch den Nachweis von radioaktiven Zerfällen

radioaktiven Zerfällen

pro Sekunde (ein radioaktiver Zerfall/s ≙ 1 Becquerel, Bq) erbracht. Eine Fläche/Person gilt nach Feuerwehrdienstvorschrift 500

Feuerwehrdienstvorschrift 500

(FwDV 500) als kontaminiert, wenn die Zählrate des Kontaminationsmessgerätes die Nullrate (d. h. die natürlich vor Ort vorkommende Strahlung) um das Dreifache übersteigt [10]. Ebenso lässt sich eine erfolgreiche Dekontamination nachweisen [7]. Hierfür werden auch nachvollziehbare Messprotokolle angefertigt [8].

Risikoeinschätzung

Die Quantifizierung der Strahlung über die Dosisleistung ist wichtig, um eine Risikoeinschätzung für die Patienten und Einsatzkräfte vornehmen zu können. Wie bereits oben ausgeführt, sind z. B. bei den Transportverpackungen maximale Dosisleistungen an der Oberfläche bei unbeschädigten Verpackungen festgelegt, ebenso wie die maximale Dosisleistung in 1 m Abstand (Abb. 4). Beispielsweise beträgt diese bei der Kategorie II weniger als 10 µSv/h, und es müsste bei intakter Verpackung kein Gefahrenbereich über 1 m hinaus abgesperrt werden [7, 8].

Wie ebenso ausgeführt, ist ein Schutz vor α‑ und β‑Strahlung durch Abschirmung relativ einfach zu realisieren. Vor äußerer γ‑Strahlung ist ein vollständiger Schutz der Einsatzkräfte nicht möglich. Daher wurden für diese im Sinne einer Nutzen-Risiko-Abwägung (Einsatzerfolg vs. Einsatzrisiko) Grenzwerte festgelegt. Zum Beispiel darf eine Einsatzkraft zum Schutz von Menschenleben gegenüber einer effektiven Dosis von 100 mSv/Jahr und Einsatz exponiert werden. Im Zusammenhang mit der Menschenrettung sind diese Werte höher (250 mSv/Einsatz und einmal im Leben, [10]).

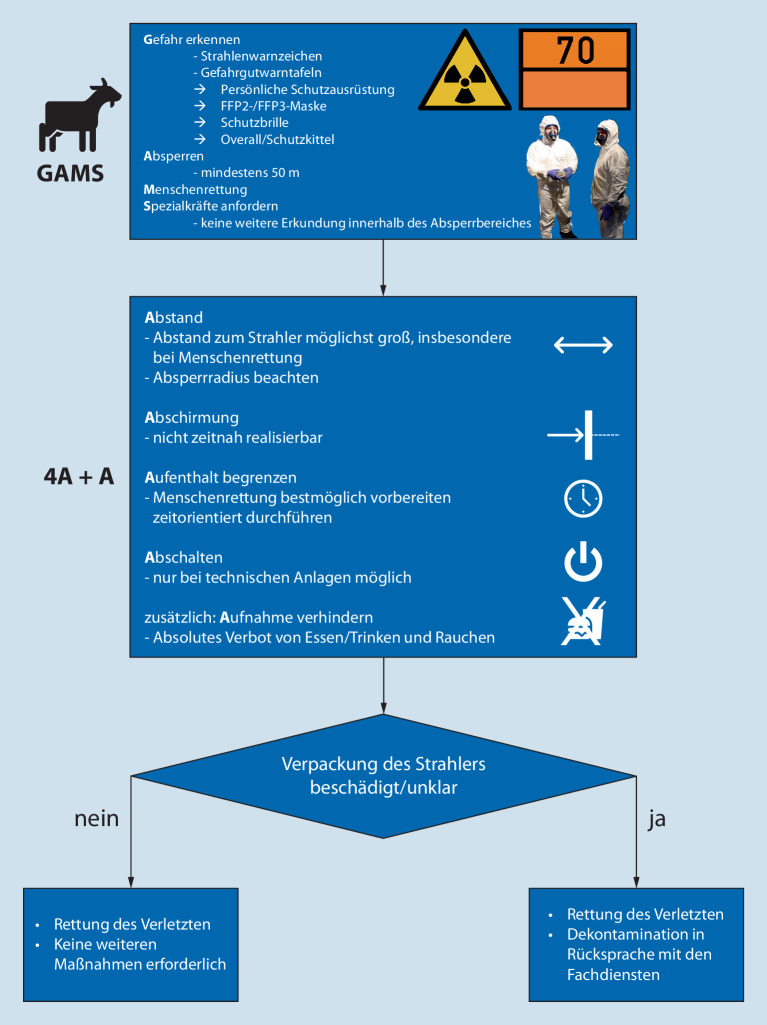

Vorgehen an der Einsatzstelle

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen stellt der Einsatz von Rettungskräften mit üblichen Strahlenquellen im Straßenverkehr und im Alltag kein unkalkulierbares Risiko dar. Zudem lassen sich Risiken an der Einsatzstelle durch das Beachten einfacher Vorgehensweisen und Regeln im Einsatz gut beherrschen [11]. In Abb. 6 sind das allgemeine Vorgehen an der Einsatzstelle und die nachfolgend zu bedenkenden Aspekte zusammengefasst.

GAMS-Regel

Die sog. GAMS-Regel stellt ein Akronym für das Vorgehen an einer Einsatzstelle mit Gefahrstoffen nach FwDV 500 dar [10]:

Gefahr erkennen,

Absperren,

Menschenrettung,

Spezialkräfte anfordern.

Diese Regel kann auch der beteiligte Rettungsdienst nutzen, v. a., wenn Kräfte der Feuerwehr/des Technischen Hilfswerks noch nicht vor Ort sein sollten. Das Erkennen

Erkennen

der Gefahr ist durch die oben ausgeführten Kennzeichnungen möglich. Da deutschlandweit alle Strahlenquellen erfasst und registriert sind, ist die Wahrscheinlichkeit der Konfrontation mit einer nichtgekennzeichneten Strahlenquelle äußerst gering. Der Absperrradius

Absperrradius

ergibt sich aus der gemessenen Dosisleistung. Ist diese nicht bekannt oder kann nicht gemessen werden, sollte der Absperrradius 50 m betragen.

Vor dem Hintergrund der untersuchten bisherigen Unfälle und der gesetzlichen Vorgaben ist das gesundheitliche Risiko der Helfer bei der Menschenrettung

Menschenrettung

außerhalb kerntechnischer Anlagen akzeptabel. Dies betont der Leitfaden Der Strahlenunfall auch in der kommenden Neuauflage [7, 8]: „Die nichtärztliche und ärztliche Erste Hilfe haben zunächst absoluten Vorrang vor den Strahlenschutzmaßnahmen.“ Nach Möglichkeit sollten die unten stehenden Grundregeln des Strahlenschutzes beachtet werden.

Spezialkräfte

Spezialkräfte

sind in der Lage, kontaminierte Personen/Gegenstände zu erkennen und die Strahlungsgefahr an der Einsatzstelle zu quantifizieren. Neben der Nachweis- und Messkomponente im Rahmen der technischen Hilfeleistung existieren auch Einheiten, die eine sichere Dekontamination

Dekontamination

von Personen und Gegenständen durchführen können. Allerdings ist eine suffiziente Dekontamination im Rahmen der Ersten Hilfe auch mit überraschend einfachen Mitteln möglich. Die Dekontamination der Haut kann durch schonendes Waschen mit lauwarmem Wasser oder auch trocken erfolgen [7, 8, 10, 12].

Grundregeln des Strahlenschutzes im Einsatz

Durch das Beachten von 5 einfachen Regeln lässt sich das Risiko für die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle neben der in der Mehrzahl der Fälle ohnehin geringeren als oft vermuteten Gefährdung weiter wirkungsvoll reduzieren. Die Grundregeln, die sog. 4A, ergeben sich aus den physikalischen Eigenschaften der Strahlenarten gemäß FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ [7, 8, 10]:

Abstand

Wie ausgeführt, haben α‑ und β‑Teilchen nur eine geringe Reichweite. Im Fall von γ‑Strahlung nimmt die Dosisleistung/Fläche mit zunehmendem Abstand von der Strahlenquelle umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands ab. Verdoppelt man beispielsweise den Abstand, reduziert sich die Dosisleistung/Fläche auf ein Viertel.

In gewissen Situationen (z. B. eingeklemmter Patient) kann der Abstand erst nach technischer Rettung und Verbringen des Patienten an einen anderen Ort vergrößert werden. Eventuell kann aber in derartigen Fällen alternativ die Strahlenquelle entfernt oder zumindest die Positionierung der Helfer im Gefahrenbereich von der Strahlenquelle abgewandt gestaltet werden.

Abschirmung

Häufiger ist die Patientenrettung schneller realisiert, als bei γ‑Strahlung wirkungsvolle Abschirmmaßnahmen zu installieren. Zudem stehen an der Einsatzstelle keine geeigneten Möglichkeiten zur Verfügung.

Abwarten/Aufenthalt begrenzen

Das Abwarten, bis die Strahlenbelastung durch Zerfall weiter abnimmt, ist vor dem Hintergrund der langen Zerfallsreihen und Aktivitätszeiten im Einsatz nicht praktikabel. Der Aufenthalt im unmittelbaren Gefahrenbereich und die Strahlenexposition sollten auf die absolut notwendigen (Rettungs‑)Maßnahmen begrenzt werden. Insbesondere eine weitere „Erkundung“ der Einsatzstelle (Art der Verpackung, welcher Strahler etc.) verbietet sich für den Rettungsdienst. Dieser sollte sich auf die akute Rettung beschränken.

Abschalten

Ein Abschalten der Strahlenquelle kommt lediglich bei technischen Anlagen infrage. Das entsprechende Vorgehen ist aber nicht Gegenstand dieses Weiterbildungsbeitrags. Zudem ist an diesen Anlagen regelhaft fach- und sachkundiges Personal des Betreibers vor Ort.

Aufnahme (Inkorporation) verhindern

Ergänzt werden die 4A noch um ein weiteres A: „Aufnahme (Inkorporation) verhindern“. An der Einsatzstelle bestehen für alle Beteiligten ein Nahrungsaufnahmeverbot

Nahrungsaufnahmeverbot

sowie striktes Rauchverbot

striktes Rauchverbot

[7]. Zudem ist für alle Einsatzkräfte zumindest das Tragen einer partikelfiltrierenden Halbmaske

partikelfiltrierenden Halbmaske

der Filtering-Face-Piece(FFP)-Klasse 2, besser einer FFP3-Maske, sinnvoll, um eine mögliche Inhalation radioaktiver Stäube zu verhindern. Seit der COVID-19-Pandemie hat sich die Situation des Arbeitsschutzes in Bezug auf das Tragen von Masken verbessert. Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung hat sich diesbezüglich im Rettungsdienst gefestigt. Trotz alledem wird in der Belastung des Einsatzes oftmals nicht daran gedacht, wie die Kasuistik von Ventzke und Kirchinger zeigt [12].

Persönliche Schutzausrüstung

Das korrekte Tragen der durch die Unfallversicherungsträger vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstung versteht sich von selbst. Die Ergänzung um eine FFP2-/FFP3-Maske wurde oben bereits erwähnt. Bei offenen Strahlern oder radioaktiven Stäuben ist das Tragen eines Ganzkörperoveralls

Ganzkörperoveralls

, einschließlich einer Laborbrille, eines doppelten Paars von Nitrilhandschuhen und geeigneten Schuhwerks plus Einmalüberziehern sinnvoll [8].

Möglicherweise kontaminierte Schutzausrüstung ist nach dem Einsatz ebenso wie die Kleidung des Patienten staubdicht zu verpacken. Der weitere Umgang mit den verpackten Kleidungsstücken erfolgt durch Spezialkräfte.

Merke.

Die 4A-Regel in Verbindung mit korrekt getragener persönlicher Schutzausrüstung verhindert wirkungsvoll die Aufnahme radioaktiven Materials und reduziert die Gefährdung der Einsatzkräfte erheblich.

Weitere Versorgung des Patienten

Jedes Krankenhaus sollte eine Akutversorgung bzw. Weiterbehandlung eines erfolgreich dekontaminierten Patienten durchführen können [7, 8, 11, 13]. Bei beruflich bedingten Unfällen ist an eine Einsteuerung des Patienten in ein berufsgenossenschaftliches Heilverfahren

berufsgenossenschaftliches Heilverfahren

unter Hinzuziehung eines D‑Arztes und eine entsprechende Dokumentation zu denken. Zu diesem Zweck hat die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) das Institut für Strahlenschutz (IfS) mit den angegliederten regionalen Strahlenschutzzentren

regionalen Strahlenschutzzentren

(RSZ) ins Leben gerufen.

Ähnlich wie im Rettungsdienst wird wegen der Seltenheit der Ereignisse und der Unsicherheiten im Umgang mit unsichtbarer radioaktiver Strahlung beim Stichwort „Strahlenunfall“ die Übernahme des Patienten eher angstbehaftet und ablehnend erfolgen [11]. Messprotokolle

Messprotokolle

der technischen Hilfskräfte können dazu beitragen, Ängste zu nehmen, wenn Patienten nachweisbar dekontaminiert sind. Eventuell kann die Hinzuziehung des Strahlenschutzbeauftragten der Klinik zur Patientenübergabe in der Notaufnahme hilfreich sein. Insbesondere die Kollegen*innen der Radiologie/Strahlentherapie und Nuklearmedizin sind den täglichen Umgang mit radioaktiver Strahlung gewohnt und können Messwerte und Risiken für alle Beteiligten besser einordnen und zur evtl. Beruhigung beitragen. Eine Übersicht über die Organisation innerhalb des Krankenhauses und das Vorgehen bzw. die Versorgung von Patienten im Rahmen eines Strahlenunfalls findet sich in den Arbeiten von Skazel et al. [13] sowie Wurmb et al. [14].

Bei erheblicher Strahlenexposition oder bei vermutet kontaminierten Wunden

kontaminierten Wunden

sollten Patienten jedoch – sofern ihr Zustand und die Transportstrecke dies zulassen – analog zu Brandverletzten oder Polytraumatisierten in entsprechende Spezialbehandlungszentren

Spezialbehandlungszentren

für Strahlenverunfallte verbracht werden [7, 8]. Die Integrierte Leitstelle bzw. die zuständigen RSZ unterstützen bei der Suche und Zuweisung.

Einsatznachbereitung

Nach Abschluss der Patientenversorgung sind bei Unfällen mit offenen Strahlern alle möglicherweise kontaminierten Einsatzmittel und -fahrzeuge sowie das Personal durch die Feuerwehr/Spezialkräfte „freizumessen“ bzw. zu dekontaminieren [8]. Eine amtliche Freimessung

amtliche Freimessung

kann nur über die zuständige Behörde erfolgen. Analog zu Infektionstransporten ist bei Unfällen mit offenen Strahlenquellen die Einsatzkleidung zu wechseln und die alte Kleidung entsprechend zu asservieren [8]. Die Entscheidung über die Art der Abfallentsorgung

Abfallentsorgung

und die Entsorgung kontaminierter Kleidung trifft ebenfalls eine autorisierte, fachkundige Stelle oder die zuständige Aufsichtsbehörde [7, 8].

Bei Verdacht einer Aufnahme von radioaktivem Material oder bei einer Exposition gegenüber einer Dosis von mehr als 50 µSv muss der Einsatzleiter dafür sorgen, dass die betroffenen Einsatzkräfte einem ermächtigten Arzt vorgestellt werden [7, 8]. Da vielfach Fragen im Zusammenhang mit dieser selten vorkommenden Problemstellung aufkommen werden – insbesondere, welche kurz- bzw. langfristigen Auswirkungen eine mögliche Strahlenexposition haben könnte, stehen die RSZ auch diesbezüglich beratend zur Seite. Diese können außerdem weitere Spezialuntersuchungen über entsprechende Laboratorien initiieren.

Merke

Dem Nachweis und Dokumentation kommt bei Strahlenunfällen eine besondere Bedeutung zu. Die RSZ stehen auf Anforderung im gesamten Einsatz und auch danach zur Seite.

Strahlenschutzzentren

Neben der Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten regeln die Berufsgenossenschaften (BG) auch die Heilverfahren für ihre Versicherten. Ziel ist die bestmögliche Versorgung. Vor diesem Hintergrund gründete die BG ETEM zusammen mit der BG Rohstoffe und Chemische Industrie das Institut für Strahlenschutz. Dieses stellt v. a. die organisierte Erste Hilfe im Rahmen eines Strahlenunfalls sicher.

Die angegliederten RSZ dienen als Leitstellen für die optimale Versorgung des Verletzten. Rund um die Uhr steht ein Strahlenschutzarzt oder Strahlenschutzphysiker für die Beratung der Einsatzkräfte und das Veranlassen weiterer Maßnahmen zur Verfügung [8].

Deren Standorte sind (Stand 2022):

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Universitätsklinikum Dresden, Tel.: 0351 458-2226,

Klinik für Nuklearmedizin, Charité – Universitätsklinikum Berlin, Tel.: 030 450 557 338 bzw. 030 450 657 024 (außerhalb der üblichen Dienstzeiten),

Abteilung für Nuklearmedizin, Universitätskliniken des Saarlandes, Homburg/Saar, Tel.: 06841 162-2201 bzw. 06841 162-3305 (außerhalb der üblichen Dienstzeiten),

Medizinische Abteilung, Karlsruher Institut für Technologie, Eggenstein-Leopoldshafen, Tel.: 0721 6082-3333,

Klinik für Nuklearmedizin/Stabsstelle Strahlenschutz und Abt. Medizinische Physik, Medizinische Hochschule Hannover, Tel.: 0176 1532-3082/-2295 (Nuklearmedizin),

Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin, Universität Würzburg, Tel.: 0931 201-44400,

RSZ Neuherberg, Abteilung Medizinischer Dienst und Werkfeuerwehr, Helmholtz Zentrum München, Tel.: 089 3187-3990.

Zudem hat die BG an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen eine Spezialstation mit Dekontaminationseinrichtung, gesondertem OP und maximal 14 Betten installiert. Hier können kontaminierte, extern exponierte oder Patienten mit Kombinationsverletzungen behandelt werden. Zur Seite stehen Spezialisten des Strahlenschutzes und der Strahlenschutzmedizin.

Empfehlung Strahlennotfallmedizin und Handbuch Der Strahlenunfall

Eine große Hilfe zur Vorbereitung auf Strahlenunfallereignisse und zur Fortbildung kann die 2022 erschienene Empfehlung der deutschen Strahlenschutzkommission Strahlennotfallmedizin – Handbuch für die medizinische Versorgung und Ausbildung sein [8]. Eine Kurzfassung ähnlich dem Band aus dem Jahr 2008 Der Strahlenunfall [7] ist derzeit zusätzlich in Vorbereitung.

Fazit für die Praxis

Durch das Beachten einiger einfacher Regeln ist das Strahlenrisiko für die Einsatzkräfte beherrschbar.

Die GAMS-Regel (Gefahr erkennen, Absperrmaßnahmen, Menschenrettung, Spezialkräfte anfordern) bildet die Grundlage für die Sicherheit an der Einsatzstelle.

Die Grundregeln des Strahlenschutzes bilden die 5A: Abstand, Abschirmen, Aufenthalt begrenzen, Abschalten und Aufnahme verhindern.

Einheiten der Feuerwehr und des Technischen Hilfsdienstes haben die Möglichkeiten, Kontamination nachzuweisen und die Strahlung zu quantifizieren. Daneben gibt die Kennzeichnung des radioaktiven Strahlers orientierende Auskunft über die Oberflächendosisleistung.

Die regionalen Strahlenschutzzentren bieten im Einsatz Hilfe durch Beratung und bei Bedarf auch persönliche Unterstützung an der Einsatzstelle. Das Handbuch Der Strahlennotfall und die Empfehlungen Strahlennotfallmedizin der Strahlenschutzkommission vermitteln umfassende theoretische Grundlagen.

Die Behandlung von Strahlenverunfallten sollte primär in jedem Krankenhaus möglich sein.

CME-Fragebogen

Sie werden zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein Kleintransporter auf einer Landstraße verunfallt ist. Am Fahrzeug sind folgende Kennzeichnungsschilder angebracht. Weitere Einsatzkräfte befinden sich auf der Anfahrt, sind aber noch nicht vor Ort. Der Fahrer des Fahrzeuges ist unklar verletzt und konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Welche Maßnahme ist zunächst angebracht?

Rettung des Fahrers aus dem Kleintransporter

Einrichten eines Absperrradius von 50 m um den Kleintransporter

Anforderung von Spezialkräften

Inspektion des Laderaums, um diesen auf beschädigte Transportbehältnisse zu prüfen

Identifikation des Strahlers und anschließend Einleitung spezifischer Maßnahmen

Wie hoch darf die Dosisleistung außerhalb des durch die Feuerwehr abgesperrten Gefahrenbereiches maximal sein?

25 µSv/h

75 µSv/h

100 µSv/h

150 µSv/h

5 µSv/h

Was ist bezüglich der Abstandsregel bei γ‑Strahlung zu beachten?

Die Strahlenbelastung erhöht sich proportional zum Abstand zur Strahlenquelle.

Die γ‑Strahlung hat typischerweise die niedrigste Reichweite.

Die Strahlenbelastung verringert sich umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zur Strahlenquelle.

Verdoppelt sich der Abstand zur Strahlenquelle, halbiert sich die Strahlenbelastung.

Die Strahlenbelastung bei γ‑Strahlern ist unabhängig vom Abstand zur Strahlenquelle.

Durch einen Defekt an einer technischen Anlage zur Sterilisation von Medizinprodukten wurde ionisierende Strahlung freigesetzt. Ein Techniker, der die Anlage gewartet hat, wurde in relevanter Dosis ionisierender Strahlung ausgesetzt. Welcher Weiterversorgung müssen Patienten nach einem Unfall mit ionisierender Strahlung zugeführt werden?

Nach erfolgreicher Dekontamination kann eine Zuweisung in das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus erfolgen.

Jeder Patient nach einem Strahlenunfall ist sofort einem Spezialbehandlungszentrum für Strahlenunfälle zuzuführen.

Die aufnehmende Klinik muss über eine Abteilung für Strahlentherapie verfügen.

Patienten mit kontaminierten Wunden müssen zwingend in ein Verbrennungszentrum eingewiesen werden.

Bestehen Begleitverletzungen, muss die Einweisung in ein überregionales Traumazentrum erfolgen.

Wie entsorgen Sie die kontaminierte Kleidung nach einem Einsatz, bei es zum Kontakt mit ionisierender Strahlung kam?

Kontaminierte Kleidung muss mit desinfizierendem Waschmittel bei 95° C gewaschen werden.

Kontaminierte Kleidung muss dem Restmüll zugeführt werden.

Kontaminierte Kleidung wird staubdicht verpackt und den Spezialkräften übergeben.

Kontaminierte Kleidung wird in Plastiktüte verpackt und als Eigentum des Patienten diesem mitgegeben.

Kontaminierte Kleidung wird entsprechend markiert und in der Klinik als Krankenhausmüll entsorgt.

Welcher Weiterversorgung müssen Patienten nach einem Unfall mit ionisierender Strahlung zugeführt werden?

Nach erfolgreicher Dekontamination kann eine Zuweisung in das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus erfolgen.

Jeder Patient nach Strahlenunfall ist sofort einem Spezialbehandlungszentrum für Strahlenunfälle zuzuführen.

Die aufnehmende Klinik muss über eine Abteilung für Strahlentherapie verfügen.

Patienten mit kontaminierten Wunden müssen zwingend in ein Verbrennungszentrum eingewiesen werden.

Bestehen Begleitverletzungen, muss die Einweisung in ein überregionales Traumazentrum erfolgen.

Was ist bei der Einsatznachbereitung nach Einsätzen, bei denen es zum Kontakt mit ionisierender Strahlung kam, zu beachten?

Die persönliche Schutzausrüstung kann weitergetragen werden, wenn sie nicht sichtbar verschmutzt ist.

Es erfolgt eine Dekontamination und Freimessung des Personals durch die Feuerwehr/Spezialkräfte.

Das Personal, das mit dem Patienten in Kontakt gekommen ist, muss sich nach 3 Monaten bei einem Durchgangsarzt vorstellen.

Das Einsatzpersonal sollte vorsorglich 200 µg Jodid täglich für insgesamt 14 Tage einnehmen.

Das Einsatzpersonal ist nach Abschluss des Einsatzes für 10 Tage arbeitsunfähig.

Welche Grundregel der 4A‑Regel ist bei einem Verkehrsunfall, bei dem es zur potenziellen Freisetzung ionisierender Strahlung an der Einsatzstelle kam, am besten durch die ersteintreffenden Rettungskräfte realisierbar?

Abschirmen

Aufenthalt begrenzen

Abwarten

Auf weitere Spezialkräfte warten

Airbags ausschalten

Ab welcher Zählrate des Kontaminationsmessgerätes gilt eine Person nach Feuerwehrdienstvorschrift 500 als kontaminiert?

Überschreiten der Nullrate um das Dreifache

Überschreiten der Nullrate um das Zehnfache

Überschreiten der Nullrate um das Fünffache

Überschreiten der Nullrate um das Doppelte

Überschreiten der Nullrate um das Vierfache

Welcher effektiven Dosis darf eine Einsatzkraft zum Schutz von Menschenleben ausgesetzt sein?

100 mSv/Jahr und Einsatz

50 mSv/Jahr und Einsatz

250 mSv/Jahr und Einsatz

10 mSv/Jahr und Einsatz

4,8 mSv/Jahr und Einsatz

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

Gemäß den Richtlinien des Springer Medizin Verlags werden Autoren und Wissenschaftliche Leitung im Rahmen der Manuskripterstellung und Manuskriptfreigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Interessen abzugeben.

Autoren

M.-M. Ventzke: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorare für diverse Vorträge (Notarztkurse). Nicht im Zusammenhang mit der Publikation. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Facharzt für Anästhesiologie, Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Medizinische Fakultät, Universität Augsburg, Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg, Deutschland, Leitender Notarzt Landkreis Günzburg (ehrenamtlich), Landratsamt Günzburg, Fachbereich öffentliche Sicherheit und Katastrophenschutz | Mitgliedschaften: BDA, DGAI, ERC, GRC, AGBN. F. Girrbach: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorare für diverse Vorträge. Nicht im Zusammenhang mit der Publikation. – Editorial boards verschiedener Firmen – nicht im Zusammenhang mit der Publikation. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Oberarzt, Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Universitätsklinikum Augsburg | Mitglied und Nationaler Kursdirektor beim German European Resuscitation Council (Deutscher Rat für Wiederbelebung) | Mitgliedschaft: Bund Deutscher Anästhesisten/Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. W. Kirchinger: A. Finanzielle Interessen: Aktien folgender Firmen: BioNtech, Dermapharm, MediGene, Pfizer, AstraZeneca, Hepion Pharmaceuticals, OSE Immunotherapeutics, CureVac, Novavax, ImmunityBio, CanSino Biologics, Bayer. – B. Nichtfinanzielle Interessen: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz Zentrum München, Position: Leiter der Abteilung Medizinischer Dienst und Werkfeuerwehr, Leiter Regionales Strahlenschutzzentrum Neuherberg | Mitgliedschaften: Strahlenschutzkommission SSK, Fachverband für Strahlenschutz, Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte (agbn).

Wissenschaftliche Leitung

Die vollständige Erklärung zum Interessenkonflikt der Wissenschaftlichen Leitung finden Sie am Kurs der zertifizierten Fortbildung auf www.springermedizin.de/cme.

Der Verlag

erklärt, dass für die Publikation dieser CME-Fortbildung keine Sponsorengelder an den Verlag fließen.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.DAtF Deutsches Atomforum e. V. Der Transport radioaktiver Stoffe. Kernernergie im Dialog. 2014. [Google Scholar]

- 2.Bundesministerium der Justiz . Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 2021 (BGBl. I S. 481), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1295) geändert worden ist. 2009. [Google Scholar]

- 3.Bundesministerium der Justiz (1957) Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. 1969 II S. 1489), das zuletzt durch Artikel 486 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.

- 4.United Nations Economic Commission for Europe: Inland Transport Committee (2020) ADR Applicable as from 1 January 2021, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road ECE/TRANS/300. United Nations, 1200 Seiten, ISBN 978-92-1-139179-4

- 5.Bundesministerium der Justiz . Gefahrgutbeförderungsgesetz vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist. 1975. [Google Scholar]

- 6.Bundesministerium für Verkehr . Die Beförderung radioaktiver Stoffe. 2013. [Google Scholar]

- 7.Strahlenschutzkommission . Der Strahlenunfall. Ein Leitfaden für Erstmaßnahmen. Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; 2008. [Google Scholar]

- 8.Strahlenschutzkommission . Strahlennotfallmedizin Handbuch für die medizinische Versorgung und Ausbildung. Empfehlung der Strahlenschutzkommission. 2022. [Google Scholar]

- 9.https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/natuerliche-strahlung/natuerliche-strahlung_node.html. Zugegriffen: 15.05.2023

- 10.Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung . Feuerwehr-Dienstvorschrift 500. Einheiten im ABC-Einsatz. 2022. [Google Scholar]

- 11.Kirchinger W, Zollner C. Strahlenunfall. Personenrettung und Maßnahmen an der Einsatzstelle. Notfall Rettungsmed. 2002;5:39–44. doi: 10.1007/s10049-001-0415-z. [DOI] [Google Scholar]

- 12.Ventzke MM, Kirchinger W. Schöne Steine – strahlende Gesichter. Ein ungewöhnlicher Einsatz. Anaesthesiologie. 2023 doi: 10.1007/s00101-023-01282-4. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Skazel T, Buck AK, Lassmann M, et al. Organisation and clinical management of radio-nuclear incidents. Anasth Intensivmed. 2022;63:17–25. [Google Scholar]

- 14.Wurmb T, Kerner T, Geldner G, et al. Inhospital management of major incidents and disasters—the importance of anaesthesiology. Anasth Intensivmed. 2019;60:389–393. [Google Scholar]