Abstract

Hintergrund und Fragestellung

Die Laienreanimationsrate in Deutschland hinkt trotz messbarem Anstieg in den letzten Jahren dem europäischen Vergleich hinterher. In der klinischen Versorgung der Postreanimationsphase haben sich spezielle Kliniken zur Versorgung von Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand, die sog. Cardiac Arrest Center (CAC), etabliert. Ziel dieser Arbeit ist zu evaluieren, welche Rolle die CAC, neben der innerklinischen Patientenversorgung, in der Verbesserung der Laienreanimationsrate in Deutschland einnehmen und welche Hindernisse in der Durchführung von Wiederbelebungsschulungen bestehen.

Material und Methoden

Onlineumfrage der Arbeitsgruppe Kardiopulmonale Reanimation (AG42) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und des Deutschen Rats für Wiederbelebung (German Resuscitation Council, GRC).

Ergebnisse

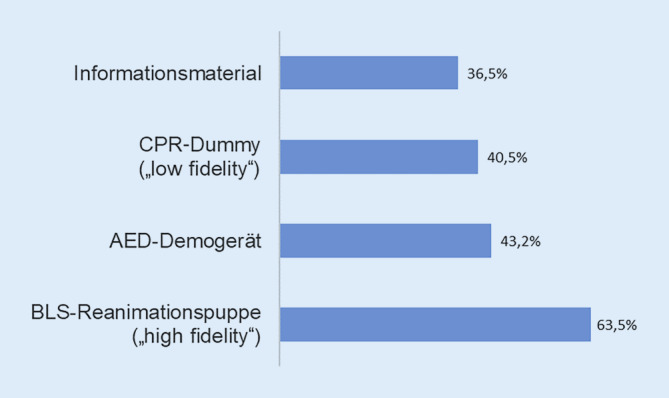

Von den 74 teilnehmenden Kliniken (78,4 % zertifizierte CAC) führen 23 (31,1 %) Laienreanimationsschulungen (Basic Life Support, BLS) durch. Vornehmlich finden diese im Rahmen von Aktionstagen zur Wiederbelebung (82,6 %) oder in Schulen (39,1 %) statt. Eine feste Kooperation mit mindestens einer Schule bestand in 52,2 %. Reanimationspuppen werden in 63,5 %, ein automatisierter externer Defibrillator ([AED-]Demogerät) in 43,2 % dieser Kliniken vorgehalten. Die größten Hindernisse für eine konsequente Implementierung von Wiederbelebungskursen im Schulunterricht bestehen, nach Angaben der Befragten, neben dem Mangel an qualifizierten Instruktoren in der fehlenden Refinanzierung sowie der Schwierigkeit im Hinblick auf koordinierende Tätigkeiten zwischen den Schulen und anbietenden Erbringern.

Schlussfolgerungen

Die direkte Ausbildung von Laienhelfern*innen durch Krankenhäuser hat mit mehreren Hindernissen zu kämpfen. Zur Erhöhung der Laienreanimationsrate kann die Fokussierung auf gezielte Schulungen von Lehrkräften als Multiplikatoren (Train the Trainer) ein guter Ansatz für Cardiac Arrest Center sein.

Schlüsselwörter: Notfallmedizin, Reanimation, Laienschulung, Umfrage, Hindernisse

Abstract

Background and objective

Despite a measurable increase in recent years, the bystander resuscitation rate in Germany lags behind the European comparison. Special centers for the care of patients after cardiac arrest, so-called cardiac arrest centers (CAC), have been established. The aim of this work is to evaluate the role of CACs, in addition to in-hospital patient care, in improving the bystander resuscitation rate in Germany and what obstacles exist in the implementation of resuscitation training.

Materials and methods

Online survey by the working group cardiopulmonary resuscitation (AG42) of the German Society of Cardiology (DGK) and the German Resuscitation Council (GRC)

Results

Of the 74 participating clinics (78.4% certified as CAC), 23 (31.1%) conduct lay resuscitation training. These mainly take place within the framework of action days for resuscitation (82.6%) or in schools (39.1%). Permanent cooperation with at least one school existed in 52.2%. Basic life support (BLS) resuscitation dummies are available in 63.5% of these clinics and an automated external defibrillator (AED) demonstration device in 43.2%. According to the interviewees, the biggest obstacles to the consistent implementation of resuscitation courses in schools include lack of qualified instructors, lack of refinancing and difficulties with regard to coordinating activities between schools and providers.

Conclusions

Direct training of lay rescuers by hospitals faces several obstacles. To increase the bystander resuscitation rate, focusing on targeted training of teachers as multipliers (train-the-trainer) can be a good approach for cardiac arrest centers.

Keywords: Emergeny medicine, Resuscitation, Bystander education, Survey, Obstacles

Hintergrund und Fragestellung

Der Herz-Kreislauf-Stillstand ist die dritthäufigste Todesursache in Europa und in Deutschland mit über 60.000 Reanimationen außerhalb eines Krankenhauses eine interdisziplinäre und interprofessionelle Herausforderung in der heutigen Akutmedizin. Die Überlebensrate ist mit lediglich 8 % weiterhin sehr gering [1, 2]. Obwohl das interdisziplinäre Zusammenspiel zwischen prähospitalen und klinischen Akut- und Notfallmedizinern, Anästhesiologen, interventionellen Kardiologen und Intensivmedizinern von fundamentaler Bedeutung ist, stellt die anfängliche, effektive Laienreanimation das erste und prognostisch wichtigste Glied in der Überlebenskette dar und kann die Überlebensrate der Betroffenen verdoppeln bis verdreifachen [1, 3, 4]. In den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) wurde erstmalig der Ausdruck „systems saving lifes“ etabliert [5]. Das Engagement diverser Projekte zur Wissensvermittlung von Wiederbelebungsmaßnahmen in der Bevölkerung hat in den letzten Jahren zu einem messbaren Anstieg der Laienreanimationsrate in Deutschland geführt. Allerdings liegt sie mit 42,6 % im europäischen Vergleich noch deutlich unterhalb des Durchschnitts [2, 6].

In Deutschland besteht seit dem Jahr 2014 die Empfehlung des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz, dass Lehrkräfte in der Vermittlung von Basiswiederbelebungsmaßnahmen ausgebildet und das Thema Wiederbelebung in die Curricula der Schulen übernommen werden sollen [7]. Die Umsetzung solcher Schulungen, mit den ersten Wiederbelebungskursen ab der 7. Klasse beginnend und vertiefend in der 10. Klasse, kann nachweislich die Wissens- und Handlungskompetenz von Schülern im Hinblick auf Wiederbelebungsmaßnahmen unterstützen. Bereits 2 Schulstunden Reanimationsunterricht pro Jahr führen zu einem nachhaltigen Anstieg der theoretischen Reanimationskenntnisse und ihrer praktischen Ausführung [8–11]. Die flächendeckende Umsetzung der Empfehlungen gestaltet sich jedoch vielerorts erschwert.

In den letzten Jahren haben sich, durch die Einführung spezieller Kliniken zur Versorgung von Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand, die sog. Cardiac Arrest Center (CAC) etabliert. Aktuell sind bereits 100 Kliniken nach den geltenden Anforderungen als solche zertifiziert [12–14].

Ziel dieser Arbeit ist es zu evaluieren, welche Rolle die CAC aktuell, neben der innerklinischen Patientenversorgung, in der Verbesserung der Laienreanimationsrate (Basic Life Support, BLS) in Deutschland einnehmen.

Studiendesign und Untersuchungsmethoden

Die Arbeitsgruppe Kardiopulmonale Reanimation (AG42) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V. (DGK) und der Deutsche Rat für Wiederbelebung e. V. (GRC) haben eine gemeinsame webbasierte Umfrage (LimeSurvey GmbH, Hamburg, Deutschland) durchgeführt. Dabei wurden durch eine Kontakt-E-Mail gezielt Mitglieder*innen zur Teilnahme aufgefordert und ein entsprechender Link auf die Befragungswebseite versendet. Einmalig wurde der Teilnehmerkreis via E‑Mail erinnert, an der Umfrage teilzunehmen. Der Bearbeitungszeitraum wurde vom 20.09.2022 bis zum 16.10.2022 festgesetzt. Die Beantwortung der Fragen zum Thema kardiopulmonale Reanimation (CPR) erfolgte anonym über die LimeSurvey-Datenbank. Im allgemeinen Fragenteil wurden Angaben zu den fachlichen und strukturellen Gegebenheiten, wie zur Notfallversorgungsstufe, zum Vorhandensein eines zertifizierten CAC, zur Größe des Versorgungsgebiets und zur Anzahl sowie Qualifikation möglicher Ausbilder, erhoben. Darauf folgten Fragen hinsichtlich des Engagements sowie der aktuellen Aktivitäten in der Wissensvermittlung von Laienreanimationsmaßnahmen in der Bevölkerung. Bestand ein entsprechendes Engagement, schlossen sich ergänzende Fragen zu den vorhandenen Ressourcen, wie Reanimationspuppen („low fidelity/high fidelity“), einem automatisierten externen Defibrillator ([AED-]Demogerät) oder weiterem Schulungsmaterial, an. Abschließend wurde nach den aktuellen Hindernissen in der aktiven Unterstützung von Reanimationsausbildungen in Schulen gefragt und ob eine Ausweitung der aktuellen Aktivitäten in der Vermittlung von Reanimationsmaßnahmen geplant ist. Aufgrund der anonymen Datenerhebung ohne Speicherung von Daten, die eine Identifizierung der Teilnehmer erlauben würde, war nach Rücksprache bei der Ethikkommission der Ärztekammer Nordrhein eine ethische Beratung nicht notwendig (Nr. 216/2022).

Statistische Auswertungen erfolgten direkt aus LimeSurvey (LimeSurvey GmbH, Hamburg, Deutschland) heraus oder nach Überführung in MedCalc® (MedCalc Software Ltd, Version 20.211, Ostende, Belgien; https://www.medcalc.org; 2023). Antworten, die während der Bearbeitung nicht abgeschlossen waren, wurden nicht in die weitere Datenanalyse eingeschlossen. Die Ergebnisse werden ausschließlich deskriptiv präsentiert, wobei sowohl absolute als auch relative Merkmalsausprägungen dargestellt werden. Die Werte werden als Mittelwert (± Standardabweichung) angegeben. Die Signifikanz wurde mittels eines t‑Tests mit einem Signifikanzniveau von < 0,05 überprüft.

Ergebnisse

Die Onlineumfrage wurde im Befragungszeitraum insgesamt 114-mal aufgerufen. 74 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt und konnten in die statistische Datenanalyse einbezogen werden.

Fachliche und strukturelle Gegebenheiten

Von den befragten Zentren verfügten 49 von 74 (66,2 %) der Kliniken über eine umfassende Notfallversorgung (Stufe III) und 17 (23 %) über eine erweiterte Notfallversorgung (Stufe II) nach den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern. Das Zertifikat CAC bestand in 58 von 74 (78,4 %) und 9 (12,2 %) streben das Zertifikat in Zukunft an. Fünf Teilnehmer*innen (6,8 %) gaben an, die Zertifizierung eines CAC nicht anzustreben. Der größte Anteil der befragten Kliniken stammt aus Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Sowohl Kliniken in kleineren Städten (< 100.000 Einwohner) als auch Großstädten (> 1 Mio. Einwohner) konnten in die Umfrage einbezogen werden. Valide Ergebnisse aus den Bundesländern Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen lagen zur Datenanalyse nicht vor (Tab. 1).

| Welche Versorgungsstufe hat das Krankenhaus, an dem Sie arbeiten? (n = 74) | |

| Klinik der umfassenden Notfallversorgung | 49 (66,2 %) |

| Klinik der erweiterten Notfallversorgung | 17 (23 %) |

| Klinik der Basisversorgung | 4 (5,4 %) |

| k. A. | 4 (5,4 %) |

| In welchem Bundesland liegt ihre Klinik? (n = 74) | |

| Nordrhein-Westfalen | 20 (27 %) |

| Baden-Württemberg | 12 (16,2 %) |

| Rheinland-Pfalz | 8 (10,8 %) |

| Bayern | 7 (9,5 %) |

| Hamburg | 6 (8,1 %) |

| Hessen | 5 (6,7 %) |

| Niedersachsen | 5 (6,7 %) |

| Sachsen | 4 (5,4 %) |

| Berlin | 3 (4,1 %) |

| Schleswig-Holstein | 2 (2,7 %) |

| Saarland | 1 (1,4 %) |

| k. A. | 1 (1,4 %) |

|

Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen |

0 |

| Wie viele Einwohner hat die Stadt, in der ihr Krankenhaus liegt? (n = 74) | |

| < 100.000 Einwohner | 19 (25,7 %) |

| 100.000–250.000 Einwohner | 13 (17,6 %) |

| 250.000–500.000 Einwohner | 10 (13,5 %) |

| 500.000–1.000.000 Einwohner | 14 (18,9 %) |

| > 1.000.000 Einwohner | 17 (22,9 %) |

| k. A. | 1 (1,4 %) |

| Ist in ihrem Krankenhaus ein Cardiac Arrest Center etabliert? (n = 74) | |

| Ja – zertifiziert durch die DGK und/oder den GRC | 58 (78,4 %) |

| Ja – nicht zertifiziert durch die DGK und/oder den GRC | 2 (2,7 %) |

| Nein – zukünftige Etablierung wird angestrebt | 9 (12,2 %) |

| Nein – zukünftige Etablierung wird nicht angestrebt | 5 (6,8 %) |

| Wer führt ihre klinikinternen Reanimationskurse durch? (Mehrfachauswahl möglich) (n = 74) | |

| Externe Referent*innen – „inhouse“ | 19 (25,7 %) |

| Externe Referent*innen – „outhouse“ (z. B. Skills Lab) | 8 (10,8 %) |

| Klinikmitarbeiter*innen – „inhouse“ | 67 (90,5 %) |

| Klinikmitarbeiter*innen – „outhouse“ | 8 (10,8 %) |

| Sonstiges | 2 (2,7 %) |

k. A. keine Angaben

Schulungsmöglichkeiten

Klinikinterne Reanimationskurse werden nach Angabe der befragten Teilnehmer*innen überwiegend durch eigene Mitarbeiter*innen als Inhouse-Schulungen durchgeführt (90,5 %). Dabei wird in 60 von 74 Kliniken (81,0 %) nach Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) und in 27 von 74 Kliniken (36 %) nach Leitlinienempfehlungen der American Heart Association (AHA) geschult.

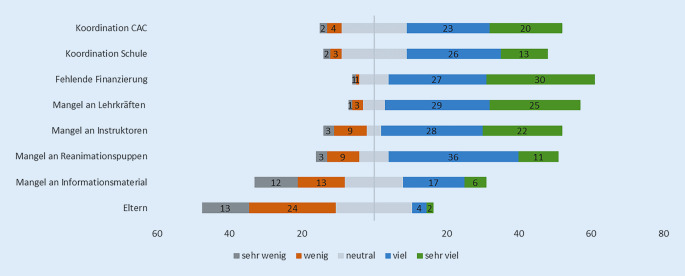

Im Mittel stehen den Zentren dabei für die Durchführung von BLS-Kursen 11,9 (± 18,6) qualifizierte Instruktoren zur Verfügung. Ergänzend kann für Kurse in Advanced Cardiac Life Support (ACLS)/Advanced Life Support (ALS) auf 5,5 (± 7,4), für Kurse in Advanced Trauma Life Support (ATLS) auf 3,0 (± 1,8), für Kurse für Immediate Life Support Provider auf 5,2 (± 7,3) sowie für Kurse in Paediatric Advanced Life Support (PALS) auf 2,1 (± 1,3) Instruktoren zurückgegriffen werden. Als Schulungsmaterial für die Ausbildung von Laienhelfern*innen werden BLS-Reanimationspuppen („high fidelity“) in 41,2 % (n = 47) bzw. Dummys („low fidelity“) in 26,3 % (n = 30), ein AED-Demogerät in 28,1 % (n = 32) und Informationsmaterial in 23,7 % (n = 27) vorgehalten (Abb. 1).

Auf die Frage, ob Mitarbeiter*innen der Klinik Wiederbelebungskurse für Laienhelfer*innen durchführen, bejahten dies 23 von 74 Zentren (31,1 %). Schulungen im öffentlichen Raum im Rahmen von Aktionstagen wurden von 19 der 23 Zentren (82,6 %) als häufigstes Schulungsumfeld benannt und in 16 der 23 Kliniken (69,6 %) erfolgen die Schulungen außerhalb der geregelten Arbeitszeit. Reanimationsschulungen für Erwachsene bieten 19 (82,7 %), für Schüler 11 (47,8 %) und spezielle Train-the-Trainer-Kurse für Lehrkräfte 6 (26 %) der Befragten an.

Bezogen auf die Durchführung von Laienreanimationskursen bestätigten 6 von 23 (26 %) eine feste Kooperation mit mehr als 10 Schulen. 8 von 23 (34,7 %) gaben an, dass keine bestehende feste Kooperation mit einer Schule etabliert ist (Tab. 2).

| Wo/Wann finden die Schulungen statt? (Mehrfachauswahl möglich) | |

| Schule | 9 (39,1 %) |

| Vereinshaus | 7 (30,4 %) |

| Öffentlicher Raum (z. B. bei Aktionstagen) | 19 (82,6 %) |

| Während Sportveranstaltungen | 2 (8,7 %) |

| Sonstiges | 2 (8,7 %) |

| In welchem Rahmen finden diese Schulungen statt? (Mehrfachauswahl möglich) | |

| Eigenes Projekt der Klinik mit Bereitstellung der notwendigen Ressourcen | 15 (65,2 %) |

| Unterstützung nationaler/internationaler Aktionstage (Weltreanimationstag [WRAH], „restart a heart“) | 11 (47,8 %) |

| Persönliches Engagement der Mitarbeiter*innen während der Arbeitszeit | 10 (43,5 %) |

| Persönliches Engagement der Mitarbeiter*innen außerhalb der Arbeitszeit | 16 (69,6 %) |

| Welche Trainingsformen führen Sie generell durch? (Mehrfachauswahl möglich) | |

| Reanimationsunterricht für Schüler*innen | 11 (47,8 %) |

| Reanimationsschulung für Erwachsene | 19 (82,6 %) |

| Reanimationsschulung für Lehrkräfte (Train the Trainer) | 6 (26,0 %) |

| Wie viele Personen wurden im Jahr 2021 bei den entsprechenden Schulungen geschult? | |

| < 20 | 4 (17,4 %) |

| 20–50 | 3 (13 %) |

| 50–100 | 3 (13 %) |

| 100–150 | 5 (21,7 %) |

| > 150 | 4 (17,4 %) |

| k. A. | 4 (17,4 %) |

| Mit wie vielen Schulen kooperieren Sie regelmäßig im Zusammenhang mit der Ausbildung von Laienhelfern*innen? | |

| Keine Schulen | 8 (34,8 %) |

| 1 Schule | 2 (8,7 %) |

| 2–5 Schulen | 4 (17,4 %) |

| 6–10 Schulen | 0 (0 %) |

| > 10 Schulen | 6 (26,1 %) |

| k. A. | 3 (13,0 %) |

k. A. keine Angaben

Hindernisse

Die größten Hindernisse für eine konsequente Implementierung von Wiederbelebungskursen im Schulunterricht bestehen, nach Angaben der Befragten, neben dem Mangel an qualifizierten Instruktoren in der fehlenden Refinanzierung sowie der Schwierigkeit im Hinblick auf koordinierende Tätigkeiten zwischen den Schulen und anbietenden Erbringern (Abb. 2).

Das aktuelle Eigenengagement im Hinblick auf die Durchführung von Laienreanimationsschulungen gaben die Befragten auf einer Likert-Skala (1: sehr wenig – 5: sehr hoch) im Mittel mit 2,3 ± 1,3 an und beurteilten die Entwicklung in Zukunft ansteigend auf 3,0 ± 1,3 (p = 0,002). 85,1 % (n = 63) aller Befragten bestätigten, dass die COVID-19-Pandemie einen relevanten Einfluss auf das verminderte Schulungsangebot gehabt hätte, wohingegen 13,7 % (n = 7) dies verneinten und 9,1 % (n = 4) keine Angaben machen wollten.

Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss deutscher CAC auf die Schulung von Laienhelfern*innen evaluiert. Dabei konnten verschiedene Aspekte aufgezeigt werden. Das aktive Engagement von 31 % der Teilnehmer*innen in der Durchführung von Laienreanimationsschulungen stellt einen guten Anfang dar, sollte jedoch in Zukunft ausgebaut werden. In einem 2012 publizierten Review zu CAC in Arizona (USA) wurde ein etabliertes Programm zur Reanimationsschulung in der Bevölkerung bereits als essenzielle Bedingung erwähnt [15]. In den aktuellen Zertifizierungskriterien der CAC nach GRC und DGK findet sich dieses Kriterium jedoch bisher noch nicht.

Die aktuelle Studienlage bestätigt, dass langfristig vor allem repetitive Reanimationsschulungen zu signifikant besseren Ergebnissen in der Anwendung von Ersthelfermaßnahmen führen [11, 16, 17]. Wie Felzen et al. während der Evaluation des Projekts zur Einführung von Reanimationskursen an Schulen in Nordrhein-Westfalen herausfanden, wünschen sich Lehrkräfte eine verpflichtende Verankerung des Wiederbelebungsunterrichts im Lehrplan bereits mit Beginn des Grundschulalters [18].

Ein weitverbreitetes und erfolgreiches Konzept ist dabei die Durchführung des Wiederbelebungsunterrichts durch speziell ausgebildetes medizinisches Fachpersonal [16, 18, 19]. Viele dieser Schulungen erfolgen ehrenamtlich bzw. außerhalb der Regelarbeitszeit. Dies entspricht auch den Ergebnissen unserer Befragung, in dem der überwiegende Anteil der Veranstaltungen außerhalb der Regelarbeitszeit erfolgt. Auch wenn im Mittel 11,9 ± 18,6 Instruktoren mit der entsprechenden BLS-Ausbildungsqualifikation zur Verfügung stehen, ist diese Zahl jedoch im Verhältnis zum realen Versorgungsgebiet oftmals zu gering. Insbesondere die fehlende Refinanzierung der notwendigen Personalressourcen stellt somit ein relevantes Hindernis für die entsprechenden Kliniken dar, aktive Wiederbelebungskurse in den Schulen durchzuführen.

Schüler*innen präferieren die Wissensvermittlung im Bereich der Wiederbelebungsmaßnahmen durch ärztliches Personal, weil sie diesem eine höhere Kompetenz und Glaubwürdigkeit beim Themenkomplex CPR beimessen [20]. Unsicherheit und die Annahme, auf Fragen der Schüler nicht adäquat antworten zu können, beeinflussen negativ die Bereitschaft von Lehrern, Wiederbelebung zu unterrichten [21–23]. Jedoch konnten Studien auch zeigen, dass Schüler*innen, die den Wiederbelebungsunterricht durch speziell qualifizierte Lehrkräfte erhielten, in Teilbereich, wie dem allgemeinen Reanimationswissen oder der Durchführung einer effektiven Beatmungsrate, signifikant bessere Ergebnisse erzielten, als Schüler*innen aus einer von Notärzten*innen geschulten Gruppe [16]. Dies sind Hinweise, dass es nicht nur wichtig ist, die Maßnahmen des BLS durchführen zu können, sondern auch die Fähigkeit zu besitzen, Wissen entsprechend weiterzuvermitteln.

Niederschwellig und einfach zu besuchende Fortbildungen für Lehrkräfte mit dem speziellen Fokus auf Wiederbelebung sind somit erforderlich. In diesen können Lehrer*innen zu Multiplikatoren ausgebildet werden, um dann mit den bereits vorhandenen Konzepten auf Schüler*innen zugeschnittene Trainings von 45-minütiger bis maximal 90-minütiger Dauer durchzuführen. Dirks et al. publizierten hierzu ein modulares Schulungskonzept nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und des GRC-Mastercurriculums, das die für Laien definierte Handlungsabfolge beim Herz-Kreislauf-Stillstand „Prüfen–Rufen–Drücken–Atemspende–AED“ in Theorie und Praxis zusammenfasst [24].

In seinem Positionspapier zur Lehrerausbildung empfiehlt der ERC, die Anzahl der für den Wiederbelebungsunterricht qualifizierten Lehrkräfte an der Anzahl der Schüler auszurichten, und gibt als Richtwert für Schulen mit bis zu 1000 Schüler*innen 10 Lehrer*innen als Multiplikatoren an. Aktuelle Ergebnisse geben an, dass der Multiplikationsfaktor (Anzahl der trainierten Schüler*innen pro Lehrkraft) im Mittel bei 38 liegt [20].

Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei der überwiegenden Anzahl der befragten Zentren Train-the-Trainer-Schulungen noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die Bedürfnisse der Schulen nach Einbettung des Wiederbelebungsunterrichts innerhalb des Lehrplans stehen dabei häufig im diametralen Gegensatz zu einer realisierbaren Umsetzung durch die Leistungserbringer [25–27]. Ein spezielles Schulfach „Gesundheit“, in dessen Rahmen der Wiederbelebungsunterricht stattfindet, wie z. B. in einigen Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika etabliert, gibt es in Deutschland bisher nicht. Ein entsprechendes Korrelat könnte während des Biologie- und Sportunterrichts stattfinden, womit die Qualifizierung als Multiplikator vor allem dieser Lehrer*innen mit Zusatzqualifikation bereits früh in ihrer universitären Ausbildung bedeutend sein kann [28–30].

In unserer Befragung stellt sich die regelrechte Kooperation zwischen Schulen und den befragten Teilnehmern noch als ausbaufähig dar. Auch wenn 26,1 % der Zentren feste Kooperationen mit mehr als 10 Schulen angaben, bestand jedoch in 34,8 % kein Anschluss an mindestens eine Schule. Entsprechend wäre, im Hinblick auf die Wichtigkeit des Themas, der regelmäßige Besuch von Schulleiterdienstbesprechungen der weiterführenden Schulen durch einen Vertreter der lokalen CAC sinnvoll. Die Benennung einer Lehrkraft als schulinterner Projektkoordinator für den Reanimationsunterricht, wie vom ERC empfohlen, kann die Chance auf eine erfolgreiche Implementierung in den Schulen signifikant verbessern [18, 25, 31]. Erster Ansatzpunkt kann die webbasierte Darstellung von Schulungszentren auf der GRC-Homepage für interessierte Schulen und Lehrkräfte sein.

Die mangelnde Refinanzierung von Personal und Schulungsmaterial muss in Zukunft Bestandteil der politischen Diskussion sein. Unsere Umfrage hat aufgezeigt, dass die befragten Zentren keine hinreichende Ausstattung für die Wiederbelebungsschulung, wie eine Reanimationspuppe („high fidelity/low fidelity“) oder einen AED-Demogerät, vorhalten. Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung von Wiederbelebungstrainings in allen Schulen ist die Finanzierung des notwendigen Materials (Neubeschaffung und Nachbestückung von Verbrauchsmaterial), die aktuell vor allem durch Spendengelder erfolgt. Nach einer exemplarischen Kalkulation für Nordrhein-Westfalen (NRW) liegen die Anschaffungskosten für Schulungspuppen, mit einer Mindesthaltbarkeit von etwa 5 Jahren, etwa bei 4,6 Mio. €. Zudem müssten pro Schuljahr rund 340.000 € für Wartung des Materials und Schulungskosten in jedem Haushaltsjahr eingeplant werden [18].

Limitierend für die Aussagekraft dieser Umfrage bleibt, dass nicht alle deutschen CAC den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben. Auch wenn die Teilnehmer*innen vornehmlich aus NRW stammten, fehlen etwa Ergebnisse aus den Ländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Als weitere Limitation zu benennen ist, dass eine exakte Bestimmung der Responserate nicht möglich war, da der Verteiler der AG42 vermutlich auch eine nicht genau bekannte Anzahl von Personen umfasste, die nicht in einem CAC arbeiten und damit nicht zur primären Zielgruppe dieser Befragung zählten. Dies lässt sich als wesentlicher Grund vermuten, weshalb eine große Anzahl von Teilnehmern lediglich die Startseite des Fragebogens aufgerufen haben (von den 114 Personen, die den Fragebogen begonnen hatten, komplettierten nur 74 Personen die gesamte Umfrage).

Fazit für die Praxis

Die direkte Ausbildung von Laienhelfern*innen durch CAC hat mit mehreren Hindernissen zu kämpfen.

Neben finanziellen Aspekten sind vor allem der Mangel an zertifizierten Instruktoren und die Koordination von Schulungsmaßnahmen in den Schulen Herausforderungen für eine flächendeckende Umsetzung.

Die regelmäßige Teilnahme eines Vertreters der CAC an lokalen Schulleiterkonferenzen kann die Kooperation zukünftig verbessern.

Gezielte Schulungsangebote für Lehrkräfte als Multiplikatoren scheint der erfolgversprechendste Ansatz zu sein.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

A. Mügge hat Vortragshonorare der folgenden Firmen erhalten: Novartis Pharma, Bristol Meyers Squibb Pharma, Boehringer Ingelheim Pharma, Pfizer Pharma. N. Rott ist Mitarbeiterin des Deutschen Rats für Wiederbelebung (GRC) und des ILCOR Communication Committee. B.W. Böttiger ist Schatzmeister und Immediate Past Director Science and Research des European Resuscitation Council (ERC), Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung/German Resuscitation Council (GRC), Mitglied im Präsidium der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gründer der Deutschen Stiftung Wiederbelebung, Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Associated Editor des European Journal of Anaesthesiology (EJA), Mitherausgeber der Zeitschrift Resuscitation; Schriftleiter der Zeitschrift Notfall + Rettungsmedizin sowie Mitherausgeber der Zeitschrift Brazilian Journal of Anesthesiology. Für Vorträge hat er Honorare von den folgenden Firmen erhalten: Forum für medizinische Fortbildung (FomF), Baxalta Deutschland GmbH, ZOLL Medical Deutschland GmbH, C. R. Bard GmbH, GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Novartis Pharma GmbH, Philips GmbH Market DACH, Bioscience Valuation BSV GmbH. I. Voigt, M. Preusch, T. Wengenmayer, M. Kersken und G. Michels geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Gräsner J-T, Wnent J, Herlitz J, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe—Results of the EuReCa TWO study. Resuscitation. 2020;148:218–226. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.12.042. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Fischer M, Wnent J, Gräsner J-T, Seewald St, Brenner S, Bein B et al (2021) Jahresbericht des Deutschen Reanimationsregisters Außerklinische Reanimation 2021. Anästh Intensivmed 2022;63:V116–V122. 10.19224/ai2022.V116

- 3.Riva G, Hollenberg J. Different forms of bystander cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. J Intern Med. 2021;290:57–72. doi: 10.1111/joim.13260. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Kragholm K, Wissenberg M, Mortensen RN, et al. Bystander efforts and 1-year outcomes in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2017;376:1737–1747. doi: 10.1056/NEJMoa1601891. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Semeraro F, Greif R, Böttiger BW, et al. European resuscitation council guidelines 2021: systems saving lives. Resuscitation. 2021;161:80–97. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.02.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Oving I, de Graaf C, Masterson S, et al. European first responder systems and differences in return of spontaneous circulation and survival after out-of-hospital cardiac arrest: A study of registry cohorts. Lancet Reg Health Eur. 2021;1:100004. doi: 10.1016/j.lanepe.2020.100004. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Pieper L Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2014in) Initiative Pflichtunterricht Wiederbelebung in ganz Deutschland 395. Schulausschuss der Kultusministerkonferenz am 5./6. Juni 2014 in Düsseldorf. https://www.grc-org.de/files/ArticleFiles/document/Brief_KMK_Reanimation_in_Schulen.pdf. Zugegriffen: 21. Jan. 2023

- 8.Wingen S, Schroeder DC, Ecker H, et al. Self-confidence and level of knowledge after cardiopulmonary resuscitation training in 14 to 18-year-old schoolchildren: A randomised-interventional controlled study in secondary schools in Germany. Eur J Anaesthesiol. 2018;35:519–526. doi: 10.1097/EJA.0000000000000766. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Zenani NE, Bello B, Molekodi M, Useh U. Effectiveness of school-based CPR training among adolescents to enhance knowledge and skills in CPR: A systematic review. Curationis. 2022;45:e1–e9. doi: 10.4102/curationis.v45i1.2325. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Felzen M, Lambrecht L, Beckers SK, et al. Konzept und Evaluation eines 45-minütigen BLS-Trainings an Schulen. Notf Rettungsmedizin. 2018;21:367–373. doi: 10.1007/s10049-017-0404-5. [DOI] [Google Scholar]

- 11.Bohn A, Van Aken HK, Möllhoff T, et al. Teaching resuscitation in schools: annual tuition by trained teachers is effective starting at age 10. A four-year prospective cohort study. Resuscitation. 2012;83:619–625. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.01.020. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Scholz KH, Andresen D, Böttiger BW, et al. Quality indicators and structural requirements for Cardiac Arrest Centers-German Resuscitation Council (GRC) Med Klin Intensivmed Notfallmedizin. 2017;112:459–461. doi: 10.1007/s00063-017-0299-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Scholz KH, Busch HJ, Frey N, et al. Quality indicators and structural requirements for Cardiac Arrest Centers-Update 2021. Notf Rettungsmedizin. 2021;24:826–830. doi: 10.1007/s10049-021-00920-x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Rott N, Horriar L, Böttiger BW. 100. Krankenhaus erfolgreich zum Cardiac Arrest Center zertifiziert. Notf Rettungsmedizin. 2022;25:537–540. doi: 10.1007/s10049-022-01098-6. [DOI] [Google Scholar]

- 15.Kumar S, Ewy GA. The hospital’s role in improving survival of patients with out-of-hospital cardiac arrest. Clin Cardiol. 2012;35:462–466. doi: 10.1002/clc.21992. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Lukas R-P, Aken HV, Mölhoff T, et al. Kids save lives: a six-year longitudinal study of schoolchildren learning cardiopulmonary resuscitation: Who should do the teaching and will the effects last? Resuscitation. 2016;101:35–40. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.01.028. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Lukas R-P, Bohn A, Möllhoff T, Van Aken HK. Teaching resuscitation in schools: “The earlier, the better…”. Anasthesiologie Intensivmed Notfallmedizin Schmerzther Ains. 2013;48:552–556. doi: 10.1055/s-0033-1355236. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Felzen M, Schröder H, Beckers SK, et al. Evaluation des Projekts zur Einführung von Laienreanimation an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Anaesthesist. 2021;70:383–391. doi: 10.1007/s00101-020-00889-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: A systematic review. Resuscitation. 2013;84:415–421. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.12.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Wingen S, Rott N, Dirks B, et al. Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern als Multiplikatoren für den Wiederbelebungsunterricht an Schulen. Notf Rettungsmedizin. 2021 doi: 10.1007/s10049-021-00870-4. [DOI] [Google Scholar]

- 21.Iserbyt P, Theys L, Ward P, Charlier N. The effect of a specialized content knowledge workshop on teaching and learning Basic Life Support in elementary school: A cluster randomized controlled trial. Resuscitation. 2017;112:17–21. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.11.023. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Malta Hansen C, Zinckernagel L, Ersbøll AK, et al. Cardiopulmonary resuscitation training in schools following 8 years of mandating legislation in Denmark: a nationwide survey. J Am Heart Assoc. 2017;6:e004128. doi: 10.1161/JAHA.116.004128. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Zinckernagel L, Hansen CM, Rod MH, et al. What are the barriers to implementation of cardiopulmonary resuscitation training in secondary schools? A qualitative study. Bmj Open. 2016;6:e010481. doi: 10.1136/bmjopen-2015-010481. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Dirks B, Wingen S, Rücker G, et al. Modularer Lehrerausbildungskurs des Deutschen Rates für Wiederbelebung (GRC) für den Wiederbelebungsunterricht in Schulen. Notf Rettungsmedizin. 2019;22:334–338. doi: 10.1007/s10049-019-0609-x. [DOI] [Google Scholar]

- 25.Rücker G, Wingen S, Rott N, Böttiger BW. Der aktuelle Umsetzungsstand von Wiederbelebungsunterricht in Schulen in Deutschland – Umfrageergebnisse einer Abfrage der Ministerien aller Bundesländer. Notf Rettungsmedizin. 2022 doi: 10.1007/s10049-022-01010-2. [DOI] [Google Scholar]

- 26.Brown LE, Lynes C, Carroll T, Halperin H. CPR instruction in U.S. high schools: what is the state in the nation? J Am Coll Cardiol. 2017;70:2688–2695. doi: 10.1016/j.jacc.2017.09.1101. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Dumcke R, Wegner C, Böttiger BW, et al. The process of implementing cardiopulmonary resuscitation training in schools: A review of current research. J Innov Psychol Educ Didact (jiped) 2019;23(2):141–166. [Google Scholar]

- 28.Cuijpers PJPM, Bookelman G, Kicken W, et al. Medical students and physical education students as CPR instructors: an appropriate solution to the CPR-instructor shortage in secondary schools? Neth Heart J. 2016;24:456–461. doi: 10.1007/s12471-016-0838-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Louis CJ, Beaumont C, Velilla N, Greif R, Fernandez J, Reyero D (2022) The “ABC saves lives”: a schoolteacher-led basic life support program in Navarra, Spain. Sage Open 12(3). 10.1177/21582440221124478

- 30.Aranda-García S, Herrera-Pedroviejo E, Abelairas-Gómez C. Basic life-support learning in undergraduate students of sports sciences: efficacy of 150 minutes of training and retention after eight months. Int J Environ Res Public Health. 2019;16:4771. doi: 10.3390/ijerph16234771. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Böttiger BW, Lockey A, Georgiou M, et al. Kids Save Lives: ERC Position statement on schoolteachers’ education and qualification in resuscitation. Resuscitation. 2020;151:87–90. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.04.021. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]