Résumé

Problème de Recherche :

L'angioplastie par ballon à élution médicamenteuse (DEB) est une modalité de traitement bien établie pour les lésions de resténose intra-stent, mais sa sécurité et son efficacité dans les lésions de novo surtout les vaisseaux de gros calibre restent indéterminées. Théoriquement, le DEB permet d’éliminer la thrombose du stent et de réduire les taux de resténose en ne laissant aucun métal derrière.

Objectif:

Comparer les résultats d’angioplastie des lésions de novo par les DEB (SEQUENT PLEASE) versus les stents actifs (DES) à everolimus (Promus Premier et Promus Elite) dans une population Tunisienne.

Les critères de jugement seront principalement le taux de perte luminale tardive à 12 mois et secondairement le taux des évènements cardio-vasculaires majeurs (MACE) à 12 mois

Processus d’investigation:

C’est un essai de non-infériorité contrôlé randomisé incluant 290 coronariens présentant un syndrome coronarien chronique ou aigu sans sus-décalage du segment ST ayant des lésions de novo.

Après la coronarographie, les données angiographiques concernant le siège et l’analyse quantitative des lésions seront recueillies. Les patients seront traités par DEB ou DES selon leur groupe d’allocation. Avant le retrait du cathéter, on évaluera les données angiographiques post-procédurales.

Le suivi sera assuré pendant 12 mois et un contrôle agiographique sera réalisé soit en urgence soit à 12 mois. Le seuil de signification sera 5%. Une analyse univariée sera faite pour la recherche des facteurs prédictifs de MACE.

Plan de Recherche:

Les considérations éthiques seront entreprises et respectées. L’étude se déroulera durant 15 mois à partir du 25 août 2021.

Numéro d’enregistrement : NCT05516446

Mots clés: Évaluation du risque , maladie coronarienne, stents à élution médicamenteuse, angioplastie, ballon, coronaire, resténose coronaire, revascularisation, paclitaxel

Abstract

Research Problem :

Drug-eluting balloon (DEB) angioplasty is a well-established treatment modality for in-stent restenosis, however its safety and efficacy in de-novo lesion especially in large vessel remains undetermined. Theoretically, DEB sight to eliminate stent thrombosis and reduce restenosis rates by leaving no metal behind.

Aim:

To compare the results of angioplasty of de novo lesions by DEB (SEQUENT PLEASE) versus DES (Promus Premier and Promus Elite) in a Tunisian population.

The endpoints will be primarily the Late Lumen Loss at 12 months and secondarily the Major Cardiovascular Event rate 5MACE) at 12 months.

Investigative process :

This is a randomized controlled non-inferiority trial including 290 patients with chronic coronary disease or non-ST elevation myocardial infarction with de novo lesions.

After coronarography, angiographic parameters concerning lesion location and quantitative analysis will be collected. Patients will be treated with DEB or DES according to their allocation group. Before removal of the guide, post-procedural angiographic parameters will be evaluated.

Follow-up will be performed for 12 months and an angiographic examination will be performed either as an emergency or at 12 months. The significance level will be 5%. A univariate analysis will be performed to search for predictive factors of MACE.

Research Plan :

Ethical considerations will be undertaken and respected. The study will run for 15 months starting August 25, 2021

Trial registration: NCT05516446

Keywords: , risk assessment, coronary artery disease, drug-eluting stents, angioplasty, balloon, coronary, coronary restenosis, revascularization, paclitaxel

Problème de Recherche

Problématique

L’angioplastie trans-coronaire (ATC) est la méthode de revascularisation coronarienne la plus répandue et l’utilisation des stents à élution médicamenteuse (DES) est la méthode de référence[1]. En laissant un implant métallique permanent, les DES permettent de palier aux complications aigues mais ils sont associés à un risque de resténose tardive [2].

Les ballons actifs (DEB) offrent une alternative à l’implantation d’un matériel durable et engendrent moins de complications telle que la thrombose tardive [3]. Il s’agit d’une technique faisable, efficace et validée pour le traitement de la resténose intra-stent surtout focale et sur des artères du petit calibre [3]. Elargir l’utilisation des DEB pour traiter les lésions de novo est un sujet d’actualité en cours d’étude. Cependant cette option thérapeutique n’est pas évaluée dans la population coronarienne Nord-Africaine.

Ainsi l’objectif de cet essai est de comparer ces deux techniques lors de l’ATC des lésions de novo chez des patients Tunisiens.

Revue de la littérature

L’insuffisance coronaire est responsable de 70% des décès cardiovasculaires en Tunisie[4]. Ainsi, l’avènement de nouvelles technologies s’avère nécessaire.

L’évolution de la revascularisation coronaire fut marquée par la transition de l’ATC au ballonnet vers l’implantation des stents afin de limiter les complications aiguës liées à la dilatation par ballonnet comme le recul élastique et les dissections coronaires causant une occlusion artérielle parfois brutale [5]. En dehors de la phase aigüe, le problème majeur est la resténose. D’après les études cliniques, les DES comparés aux stents nus réduisent significativement le taux de resténose intra-stent et le taux de nouvelle revascularisation de la lésion cible[6,7]. Cependant des préoccupations subsistent quant au risque de thrombose tardive et très tardive après implantations des DES. Ces thromboses sont expliquées par un retard d’endothélialisation et par des réactions d’hypersensibilité aux polymères durables qui altèrent la cicatrisation intimale [8,9]. En Outre, les DES laissent un implant métallique permanent qui interfère avec la vasomotricité, la fonction endothéliale et le remodelage vasculaire. Ainsi, malgré que la structure rigide et les propriétés pharmacologiques des DES permettent de palier aux complications aigues liées à la dilatation par ballonnet et tardive liées à la resténose intra-stent, elles ne restaurent pas une fonction artérielle normale après la procédure.

Les DEB offrent une alternative à l’implantation d’un matériel durable. Ils libèrent une drogue antiproliférative transitoire. Ils promettent des avantages potentiels par rapport aux DES parmi lesquels restituer ad integrum l’endothélium et ses propriétés de vasomotricité, réduire le risque de thrombose tardive, la possibilité de poser un greffon sur le segment traité à distance, éviter les problèmes de branche fille emprisonnée dans le traitement des bifurcations et améliorer la rentabilité de l’imagerie non invasive au cours du suivi [10].

En plus des indications retenues pour leur utilisation ( resténoses intra-stent surtout focale et sur des artères du petit calibre), les DEB diminuent la perte luminale tardive (Late Lumen Loss :LLL) d’une différence moyenne à −0.15, IC95% (−0,27 ;−0,026) comparativement aux DES de seconde génération [3].

Cadre conceptuel

L’ATC des lésions de novo par DES est la technique de référence. Elle est efficace pour juguler la phase aigüe mais associée à un risque de resténose tardive dans 2 à 10% des cas [9]. Les DEB représentent une alternative faisable et sûre pour traiter ce type de lésion permettant de réduire les thrombose tardive avec une diminution du LLL de 0.15 comparativement aux DES[3].

Question principale de recherche

On se propose de comparer les résultats d’angioplastie par les DEB (SEQUENT PLEASE) versus les DES (Promus Premier et Promus Elite) en répondant à la question : le LLL à 12 mois est-il moindre après l’ATC par DEB comparativement à l’ATC par DES ?

Définitions et matériels utilisés

Évènements cardiovasculaire majeurs (MACE) est un critère composite de décès cardiaque, infarctus du myocarde (IDM) avec ou sans sus-décalage du segment ST, thrombose et nouvelle revascularisation de la lésion cible.

Les paramètres suivants sont déterminés selon les définitions de Academic Research Consortium [11].

L’IDM sera défini selon la quatrième définition universelle [12].

La resténose sera définie par la réapparition d’une sténose ≥50% du diamètre de référence de l’artère, en intra-segmentaire (en amont ou en aval de 5 mm). Elle est classée selon la classification de Roxana Mehran.

Le succès clinique du dispositif sera défini comme un succès du passage et de déploiement des dispositifs au niveau de la lésion cible, un succès du retrait du système de livraison et un degré de sténose résiduelle inférieur à 30% mesurée par analyse quantitative des lésions (QCA).

Le succès clinique de la procédure sera défini comme un succès clinique des dispositifs pour toutes les lésions cibles sans complications péri procédurales ou MACE dans les 7 jours suivant l’angioplastie.

Coronarographie : Les examens seront effectués via l’une des deux machines (Philips Azurion 3 et Innova® 2100-IQ). Les QCA seront réalisées par le système GE Centricity Al 1000 Mnet Version 4.1.15.07 et le système Philips SyncVision.

Cathéters guides, guides et ballons : Les diamètres des désilets utilisés seront 6-French et 7-French. Les cathéters guides seront choisis selon l’artère à dilater. (EBU ou AL pour le réseau gauche et JR, AR ou AL pour le réseau droit). Les ballons semi-compliants et compliants ainsi que les guides coronaires seront laissés au choix de l’opérateur.

Dispositifs :

- SeQuent® Please NEO:

Les dispositifs de la gamme SeQuent® Please NEO sont des cathéters de dilatation des coronaires libérant une substance cytostatique, le Paclitaxel, au niveau de la lésion à traiter lors de l’ATC.

La surface du ballonnet SeQuent® Please NEO est revêtue de Paclitaxel à une concentration de 3 μg de Paclitaxel par mm² de surface du ballon. La matrice composée de Paclitaxel et d’Iopromide (technologie Paccocath) permet une libération homogène du principe actif à travers la paroi vasculaire. Une inflation de 30 secondes minimum suffit à assurer une libération efficace du Paclitaxel [13]. L’architecture en maille d’un stent actif induit une distribution inhomogène de drogue antiproliférative avec 85% de la paroi vasculaire non couverte par ses mailles. Par contre, le ballon actif assure une distribution homogène avec un ratio drogue/tissu plus élevé. La supériorité de SeQuent® Please NEO par rapport à un ballon conventionnel en terme de réduction de la resténose était démontrée pour le traitement des resténoses intra-stent et des lésions de novo [14,15].

Le profil de franchissement est de 0,84 à 0,94 mm, le profil d’entrée dans la lésion est 0,41 mm.

Les ballons actifs sont recommandés (classe I-A) pour le traitement des resténoses intra-stent (nu ou actif) [16]. Les recommandations européennes étaient établies sur la base d’études réalisées avec la technologie d’enduction Paccocath® (Paclitaxel – Iopromide) et précisent que différents types de ballons actifs marqués CE sont commercialisés. La plupart des différences sont liées au transporteur du principe actif, tandis que le paclitaxel reste actuellement le seul principe actif utilisé. En l’absence d’études comparatives, l’effet classe pour les ballons actifs n’est pas démontré [16].

Les DES de dernière génération utilisés sont des systèmes de stent coronaire en alliage platine chrome à élution d’évèrolimus (Promus premier, Promus Elite) dont les caractéristiques sont résumées au tableau. [Table 1]

Tableau. Caractéristiques des stents actifs utilisés lors de l’étude pour le groupe bénéficiant d’une angioplastie par un stent actif.

| Caractéristiques |

Système de mise en place de stent Promus Elite Monorail |

Système de mise en place de stent Promus Premier Monorail |

| Longueur de stent disponibles [mm] | 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,38* | 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,38* |

| Diamètres de stent disponibles [mm] | 2.25*,2.5, 2.75, 3,3.5, 4. | 2.25*,2.5, 2.75, 3,3.5, 4. |

| Matériau du stent | Alliage de platine et chrome (PtCr). | |

| Produit médicamenteux | Revêtement enrobant constitué d’un porteur polymérique contenant 100µ/cm² d’évérolimus appliqué sur le stent, avec une teneur médicamenteuse nominale maximale de 243µg sur le plus grand (4×38mm). | |

| Longueur utile du système de mise en place | 144 cm | |

| Orifices du système de mise en place |

Orifice d’accès unique vers la lumière de gonflage. L’orifice de sortie d’un guide est situé à environ 26 cm de l’extrémité. Conçu pour un guide ≤0.014 (0.36mm). |

|

| Changement moyen de la longueur du stent au diamètre nominal | 2.25-4 ; 0.1-1.5 mm | |

| Ballonnet de mise en place du stent | Ballonnet de deux repère radio-opaques d’une longueur nominale dépassant le stent de 0.4 mm (.0016 in) à chaque extrémité. | |

| Pression de gonflage du ballonnet |

Pression nominale de gonflage : 11 atm -1117 kPa Pression de rupture nominale : 18 atm -1827 kPa pour les stents de 2.25 à 2.75 (mm) de diamètre et 16 atm-1620kPa pour les stents de 3 à 4 [mm] de diamètre. |

|

| Diamètre interne du cathéter guide | ≥ 0.056 in (1.42mm) | ≥ 6 Fr (1.68mm) |

| Diamètre externe du corps du cathéter | 2.1 Fr (0.7mm) à l’extrémité proximale et 2.7 Fr (≤0.95mm) à l’extrémité distale. |

3.4 Fr proximal pour les tailles de 2.25 à 4 mm. 2.4 Fr distal pour les tailles de 2.25 à 2.75mm 2.7 Fr pour les tailles de 3 à 4 mm. |

| Épaisseur du filament du stent (revêtement compris) | 2.25 à 3.5 mm :0.093 mm, 4 mm : 0.098 mm |

*Longueur de 38 mm non disponible pour les diamètres de 2.25 mm.

Fr : French

Le critère de jugement principal sera LLL soit la perte luminale tardive entre le groupe traité par DEB et le groupe DES évaluée par analyse coronarienne quantitative 12 mois après l’ATC. Le taux de survenu de MACE à 12 mois après l’ATC sera le critère de jugement secondaire.

Processus d’investigation

Le devis de recherche

C’est essai de non-infériorité contrôlé randomisé, incluant les coronariens éligibles pris en charge au service de cardiologie de l’Hôpital Militaire de Tunis à partir de 25/08/2021.

Population d’étude

Critères d’inclusion

Cliniquement : ischémie silencieuse, angor stable, angor instable ou IDM sans onde Q.

Angiographiquement : nouvelle lésion sur une artère native non traitée auparavant avec diamètre artériel de référence entre deux et quatre mm.

Critères de non-inclusion

Cliniquement : IDM avec sus-décalage du segment ST en phase aigüe ou état de choc cardiogénique, allergie ou une contre-indication à la double anti-agrégation plaquettaire, patientes non ménopausées qui ne prennent pas de façon régulière leurs contraceptifs oraux ou allaitantes ou lourde comorbidité ou survie estimée<12 mois.

Angiographiquement ; lésions disséquées ou dissections spontanées en dehors de grade A ou B nécessitant une angioplastie par un DES, resténoses intra-stent ou lésions thrombotiques.

Critères d’exclusion : Aucun.

Randomisation

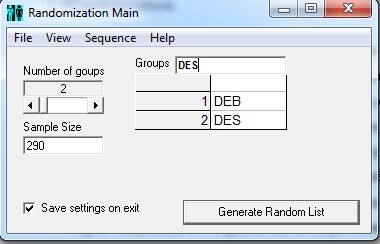

La randomisation sera faite via le logiciel Random allocation software2.0.

Les patients seront aléatoirement triés en 2 groupes (Figure 1) :

Figure 1. Répartition des patients.

Groupe DEB : Une angioplastie par un ballon actif sera prévue.

Groupe DES : Une angioplastie par un stent actif sera prévue.

L’attribution de chaque patient dans le groupe correspondant sera révélée à l’opérateur après vérification de l’éligibilité. "fig. 1".

Calcul de la taille de l'échantillon

L’écart-type du LLL est rapporté à 0,29 [3]. La marge de non-infériorité est considérée à 0,1. Selon un risque alpha à 5% et une puissance à 90%, le nombre de sujets nécessaires est 145 par groupe soit une population de 290 au total.

Données à collecter et protocole

Phase pré procédurale

On recueillera les données démographiques, les facteurs de risques cardiovasculaires ainsi que le motif d’hospitalisation.

Phase péri procédurale

Les patients seront préparés par une hydratation 12 heures avant la procédure avec arrêt de metformine pour les patients diabétiques. Ils recevront 600mg de Pidogrel®, 80mg d’Ator®, de l’acide acétylsalicylique, des dérivés nitrés, un bétabloquant et un inhibiteur de l’enzyme de conversion associés à leurs traitements de fond.

En per-procédural, ils recevront de l’héparine non fractionnée en intra-veineux en fonction de la durée de la procédure.

Les données angiographiques seront recueillies par deux opérateurs indépendants.

Le siège de la lésion sera précisé en se référant à la classification de l’American College of Cardiology et l’American Heart Association [17].

Pour l’analyse quantitative des lésions (QCA) de chaque lésion on évaluera le diamètre de référence (RVD) en mm, le diamètre luminal minimal (MLD) en mm, la longueur de la lésion en mm, le degré de sténose en pourcentage, le degré de réduction en surface de la lumière en pourcentage. Les lésions seront classées selon la classification américaine [17]. Le flux coronaire sera classé selon la classification de l’étude TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) [18]. On utilisera la classification de Medina selon les recommandations du club européen de bifurcation [19].

Le choix du dispositif (Sizing) sera fait en pré-procédural en se basant sur le diamètre de référence de l’artère à la partie distale de la lésion et la longueur de la lésion. Les critères du choix sont le diamètre tel que le ratio pré-RVD/diamètre nominal du dispositif =1 et une longueur qui dépasse celle de la lésion de quatre mm, deux mm de chaque côté.

La procédure sera effectuée selon les normes standards de la pratique courante par voie radiale ou fémorale.

Après la mise en place de désilet, on cathétérisera sélectivement le tronc coronaire par la sonde appropriée et on passera un guide 0,014 au niveau de la distalité de l’artère.

Dans le groupe DEB :

1. Une préparation de la lésion par une prédilatation ou une autre technique en utilisant un ballon sous dimensionnée de 0,5mm par rapport au diamètre de référence de l’artère et au besoin par un deuxième ballon avec un ratio ballon/artère de 0,8-1 inflaté à 16-18 atm afin d’obtenir un résultat optimal

1. Une préparation de la lésion par une prédilatation ou une autre technique en utilisant un ballon sous dimensionnée de 0,5mm par rapport au diamètre de référence de l’artère et au besoin par un deuxième ballon avec un ratio ballon/artère de 0,8-1 inflaté à 16-18 atm afin d’obtenir un résultat optimal

2. En cas d’un résultat stent-like et en absence d’une dissection majeure <grade C, flux <TIMI 3 et sténose résiduelle> 30%, une angioplastie par un ballon actif sera faite via une inflation de 30 secondes à 8-10 atm.

3. Sinon on procédera à une angioplastie par un stent actif (Figure 2).

Figure 2 : Traitement par Ballon actif dans les lésions de novo (19) .

Dans le groupe DES :

La préparation de la lésion et la post-dilatation seront laissées à la discrétion de l’opérateur.

Avant de retirer le guide intra coronaire, on évaluera par QCA le flux TIMI post-procédural et le diamètre luminal minimal post-procédural en mm.

Phase post procédurale

Les patients seront suivis les premières consultations respectivement à 1 mois, 3 mois, 6 mois et à 12 mois. On s’intéressera à la survenue ou non d’une récidive angineuse, d’un saignement et au degré d’adhérence et de tolérance du traitement. En cas de récurrence ischémique ou de survenue de MACE, les patients seront hospitalisés en urgence pour un contrôle agiographique. En dehors de cette situation, ils bénéficieront de ce contrôle à 12 mois. On précisera le diamètre luminal minimal en mm et le degré de sténose en pourcentage et on déduira la perte luminale tardive et le gain luminal tardif.

Sources de données:

A partir des registres de staff et de la salle de cathétérisme, on répertoriera les patients éligibles aux critères d’inclusion.

Analyse statistique:

Les analyses statistiques seront réalisées avec le logiciel IBM® SPSS® Statistics version 20.

La normalité sera vérifiée par le test de Shapiro-Wilk et calcul de z-value. Les variables seront exprimées sous formes de proportion pour les données qualitatives, et sous forme de moyenne ± écart type ou sous forme de médiane ± écart interquartile.

L’incidence cumulée de survenue de MACE sera estimé par la méthode de Kaplan-Meier. Pour tous les tests utilisés, le seuil de signification sera fixé à 0,05.

Pour la recherche de facteurs prédictifs de MACE, on fera une analyse univariée utilisant le modèle de régression de Cox.

Plan de Recherche

Considérations éthiques:

Un consentement éclairé écrit sera obtenu de chaque patient avant son recrutement et la confidentialité sera respectée. L’avis favorable du comité local de protection des personnes était obtenu le sous le numéro 32/2022. Ce protocole est enregistré à la plateforme ClinicalTrials.gov (numéro NCT05516446). Cet essai sera réalisé en partenariat avec des industriels pharmaceutiques. Le protocole est conçu selon la discrétion des investigateurs principaux. Les résultats seront analysés en toute indépendance par les investigateurs.

Budget de l’étude

Ce travail est réalisé en collaboration avec B. Braun Medical International Trading Company Ltd et laboratoire MEDIS.

Calendrier de l’étude:

La période d’inclusion a débuté le 25 Aout 2021 et s’étalera sur 15 mois selon la dernière version du protocole. Au moment de la soumission du manuscrit, les candidats seront inclus et certains patients auront participé à l’étude.

Organigramme de l’étude:

Toute modification du protocole de l'étude sera initiée par les investigateurs principaux, puis convenu et confirmée par tous les participants à l'étude.

Communication des résultats:

Les résultats de l’essai seront présentés après la fin de l’étude dans un article original.

Competing interests

The author declare that no competing interests exist.

References

- Thiele H, Desch S, de Waha S. [Google Scholar]

- Wang X, Chen X, Sun W, et al. Cardiol Rev. 2019;27[6]:279‑85. DOI: Very Late Stent Thrombosis in Drug-Eluting Stents New Observations and Clinical Implications; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Zhong P-Y, Ma Y, Shang Y-S, Niu Y, Bai N, Wang Z-L. Front Cardiovasc M. 2022; 9:899701. DOI: Efficacy of Drug-Coated Balloon Approaches for de novo Coronary Artery Diseases : A Bayesian Network Meta-Analysis; 10 pp. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- Saidi O, Ben Mansour N, O’Flaherty M, Capewell S, Critchley JA, Ben Romdhane H. PloS One. 2013;8[5]: e63202. DOI: Analyzing recent coronary heart disease mortality trends in Tunisia between 1997 and 2009; 10 pp. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- Simard T, Hibbert B, Ramirez FD, Froeschl M, Chen Y-X, O’Brien ER. Can J Cardiol. 2014;30[1]:35‑45. DOI: The evolution of coronary stents: a brief review; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Sousa JE, Costa MA, Abizaid AC, et al. 2001;104[17]:2007‑11. DOI: Sustained suppression of neointimal proliferation by sirolimus-eluting stents: one-year angiographic and intravascular ultrasound follow-up; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Morice M-C, Serruys PW, Sousa JE, et al. N Engl J M. 2002;346[23]:1773‑80. DOI: A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Nebeker JR, Virmani R, Bennett CL, et al. J Am Coll Cardiol. 2006;47[1]:175‑81. DOI: Hypersensitivity cases associated with drug-eluting coronary stents: a review of available cases from the Research on Adverse Drug Events and Reports [RADAR] project; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Ullrich H, Olschewski M, Münzel T, Gori T. Dtsch Arzteblatt Int. 2021;118[38]:637‑44. DOI: Coronary In-Stent Restenosis: Predictors and Treatment; 10 pp. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- Yerasi C, Case BC, Forrestal BJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2020;75[9]:1061‑73. DOI: Drug-Coated Balloon for De Novo Coronary Artery Disease: JACC State-of-the-Art Review; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Cutlip DE, Windecker S, Mehran R, et al. 2007;115[17]:2344‑51. DOI: Clinical end points in coronary stent trials: a case for standardized definitions; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Taylor J. Eur Heart J. 2012;33[20]:2506‑7. DOI: Third universal definition of myocardial infarction; 10 pp. [Google Scholar]

- Scheller B, Speck U, Abramjuk C, Bernhardt U, Böhm M, Nickenig G. 2004;110[7]:810‑4. DOI: Paclitaxel balloon coating, a novel method for prevention and therapy of restenosis; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Axel DI, Kunert W, Göggelmann C, et al. 1997;96[2]:636‑45. DOI: Paclitaxel inhibits arterial smooth muscle cell proliferation and migration in vitro and in vivo using local drug delivery; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Jeger RV, Farah A, Ohlow M-A, et al. Lancet Lond Engl. 2018;392[10150]:849‑56. DOI: Drug-coated balloons for small coronary artery disease [BASKET-SMALL 2]: an open-label randomised non-inferiority trial; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. Eur Heart J. 2014;35[37]:2541‑619. DOI: 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology [ESC] and the European Association for CardioThoracic Surgery [EACTS]Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions [EAPCI] 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Smith SC, Dove JT, Jacobs AK, et al. 2001;103[24]:3019‑41. DOI: ACC/AHA guidelines for percutaneous coronary intervention [revision of the 1993 PTCA guidelines]-executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines [Committee to revise the 1993 guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty] endorsed by the Society for Cardiac Angiography and Interventions; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Ryan TJ, Bauman WB, Kennedy JW, et al. A report of the American Heart Association/American College of Cardiology Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures [Committee on Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty] 199. DOI: Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty; 10 pp. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Louvard Y, Medina A. EuroIntervention J Eur Collab Work Group Interv Cardiol Eur Soc Cardiol. 2015;11 Suppl V: V23-26. DOI: Definitions and classifications of bifurcation lesions and treatment; 10 pp. [Google Scholar]