Abstract

移动式轻量化的磁共振成像系统可部署于重症监护室、救护车等特殊场合,使床旁脑卒中监护成像、救护车上移动脑卒中成像成为可能。相比于中高场系统,超低场磁共振成像设备采用轻量化的永磁体设计,结构紧凑,方便移动,但在没有电磁屏蔽房的情况下其图像质量极易受外部电磁干扰噪声的影响且硬件设计上还存在诸多关键技术问题有待解决。本文从系统硬件设计及环境电磁干扰消除两个方面展开研究,研发了50 mT移动式无屏蔽磁共振成像系统样机,从磁体的永磁结构、梯度和射频线圈系统以及电磁噪声消除算法等方面进行了系统研究,最终获得了高质量的人脑图像,为超低场磁共振成像技术的临床应用打下了基础。

Keywords: 磁共振成像, 超低场, 无屏蔽, 降噪

Abstract

The portable light-weight magnetic resonance imaging system can be deployed in special occasions such as Intensive Care Unit (ICU) and ambulances, making it possible to implement bedside monitoring imaging systems, mobile stroke units and magnetic resonance platforms in remote areas. Compared with medium and high field imaging systems, ultra-low-field magnetic resonance imaging equipment utilizes light-weight permanent magnets, which are compact and easy to move. However, the image quality is highly susceptible to external electromagnetic interference without a shielded room and there are still many key technical problems in hardware design to be solved. In this paper, the system hardware design and environmental electromagnetic interference elimination algorithm were studied. Consequently, some research results were obtained and a prototype of portable shielding-free 50 mT magnetic resonance imaging system was built. The light-weight magnet and its uniformity, coil system and noise elimination algorithm and human brain imaging were verified. Finally, high-quality images of the healthy human brain were obtained. The results of this study would provide reference for the development and application of ultra-low-field magnetic resonance imaging technology.

Keywords: Magnetic resonance imaging, Ultra-low field, Shielding-free, Noise reduction

0. 引言

近年来,低场及超低场磁共振成像(ultra-low-field magnetic resonance imaging,ULF-MRI)系统正在重新成为国内外学者们的研究焦点[1-8]。相比于中、高场系统(1.0 T磁场强度及以上),超低场磁共振成像设备(0.1 T磁场强度以下)具有低成本、不受使用场地限制等优点,在床旁监护、移动脑卒中单元等应用场合受到广泛关注。该技术的发展为脑卒中的及时诊断以及病情监测提供了新的技术手段,同时其生产、维护、使用成本都远远低于采用超导磁体的成像系统,有望在社区、乡镇医院等基层医疗机构推广使用,将对改善和提升我国医疗服务质量起到重要作用。

ULF-MRI技术通过降低磁共振成像的背景磁场来降低成像系统的复杂度,减小系统的重量和体积,实现磁共振成像系统轻量化、可移动的特点,并搭配高性能的外围谱仪、功放等设备及线圈(梯度、射频线圈等)实现可靠的磁共振成像。2015年,美国哈佛医学院的Matthew Rosen团队[1]研制出6.5 mT的ULF-MRI系统,磁场由线圈绕制的电磁体产生。电磁体采用了结构简单的亥姆霍兹线圈,为了实现高均匀度,线圈的直径超过2 m,导线直径为5 mm且用量超过1 km,相比于永磁体,该系统的重量和体积无明显优势且设备须在屏蔽房中运行来保证图像信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)。2019年,本研究团队[2]首先开发出50 mT ULF-MRI系统,并通过结合主动降噪技术使设备无需额外的电磁屏蔽措施。2020年,莱顿大学医学中心的Thomas研究了一种采用Halbach磁体的ULF-MRI系统[3],其成像孔直径27 cm,离散化Halbach永磁阵列实现50 mT的主磁场强度,采用基于设备外形定制的梯度线圈、射频线圈、梯度放大器和射频放大器并集成在设备内部。同时该设备的磁场不均匀性高达2 400 ppm使图像出现畸变,而且设备运行仍需要“灵活屏蔽”的方式(采用导体屏蔽布覆盖磁体)。2020年2月份美国Hyperfine公司推出了首款商用可移动64 mT ULF-MRI系统并通过美国食品药品监督管理局认证,系统高度约为1.5 m,重量约为650 kg。该设备结合噪声消除技术可在无屏蔽的开放环境下运行,实现可观的图像信噪比并应用于新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)患者的床旁监护[4-5],但受商业保密限制,其相关技术细节未见发表。2021年,香港大学研究团队结合基于深度学习的电磁干扰消除技术实现开放式环境下的磁共振成像[6],但系统线圈设计相关细节并未见发表,且其电磁干扰消除方式需要根据不同使用环境对卷积神经网络进行实时训练来达到降噪效果,从而制约了成像系统的时效性。由此可见,随着众多科研单位与产业界的深度参与,轻量化ULF-MRI系统的研究势头不可忽视,同时该类系统的设计中仍存在以下问题:

(1)高性能的系统硬件设计:例如尽可能在减小磁体重量的同时提高磁场的均匀度以保证成像质量;设计合适的梯度线圈以及适用于超低场的发射、接收射频线圈以保证系统在该场强下的信号质量。

(2)高效的噪声消除方法设计:在没有屏蔽房的条件下ULF-MRI系统的信噪比将进一步降低,如何通过额外的传感器并结合高效算法消除核磁信号接收过程中的外部干扰噪声。

因此,本团队在已有研究的基础上,拟从轻量化磁体结构、梯度和射频线圈设计以及外部电磁干扰消除等方面对移动式无屏蔽ULF-MRI系统展开研究。

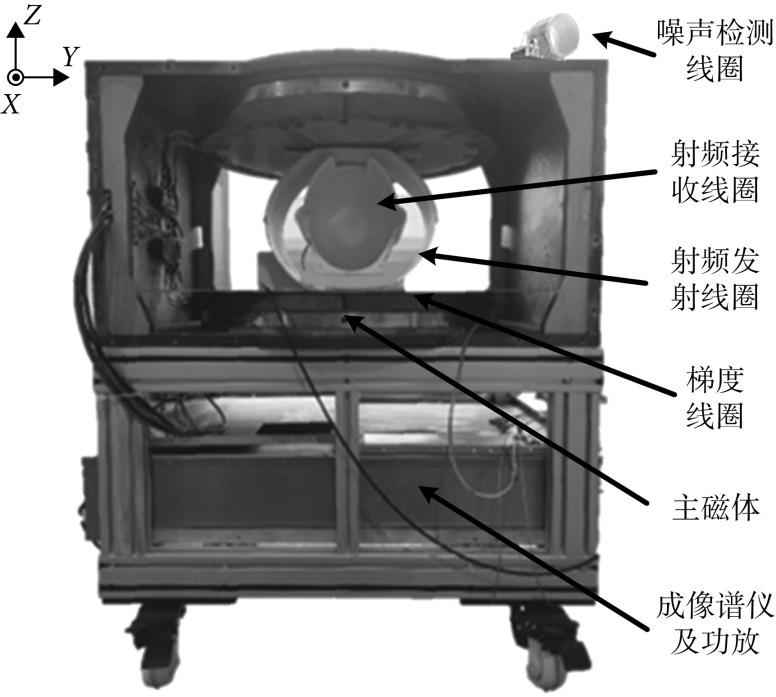

1. 系统硬件设计

本文设计的移动式无屏蔽ULF-MRI系统结构示意图如图1所示。系统主要包括磁体、线圈、外围设备及机械支撑结构。主磁体部分主要包括双极磁铁产生50 mT背景主磁场及其他辅助部件(极靴、抗涡流板、匀场环等)。线圈部分包括射频发射及接收线圈,实现磁共振信号的激励及检测;梯度线圈,成像中用于对信号进行空间编码及一阶匀场;噪声检测线圈(图中仅画出一个),用于检测空间中的电磁干扰。外围设备包括射频功率放大器、梯度功率放大器、磁共振成像谱仪及射频接收放大模块(包括线圈匹配电路、前置放大器等电路)。系统供电为220 V/50 Hz市电,在序列参数设置完成之后,成像谱仪通过控制射频及梯度功放激励成像区域内的氢质子信号,使其产生经空间编码的磁共振信号;同时射频接收及噪声检测线圈通过射频接收模块将检测信号发送至成像谱仪,最后在计算机中完成信号处理及图像重构。

图 1.

Structure diagram of proposed system

系统结构图

1.1. 主磁体设计

主磁体包括磁铁、极靴、抗涡流板和匀场环,结合方形铁轭组成永磁体结构并通过有限元仿真[9-10]在球型成像区域内产生50 mT磁场。整个磁体尺寸为766 mm × 586 mm × 421 mm,重量350 kg,成像区域为直径200 mm的球型,设计紧凑的磁体外形在保证轻量化的同时其占地面积仅为1 m2左右。磁铁部件选用钐钴(SmCo)材料,相比于钕铁硼(NdFeB)拥有更高的温度稳定性,确保在设备运行期间提供相对稳定的磁场。同时钐钴材料具有较高的机械强度及腐蚀耐性,在磁体组装及设备运行中均有良好的表现。由于加工精度等因素带来的误差会导致成像区域磁场出现偏差,此问题可采用被动匀场来解决,即根据三维场图通过在极靴上贴磁片的方式来补偿不均匀的磁场[11-13]。首先通过测量的三维场图确定目标区域中磁场最大值及最小值出现的位置,根据圆柱性磁片产生的磁场[14]在影响最大的位置贴正向或者反向的钐钴磁片或铁片对磁场偏差进行补偿,通过重复上述过程最终提高磁场均匀度。

1.2. 梯度线圈设计

梯度线圈配合功率放大器在X、Y、Z三个方向上产生沿Z方向的梯度磁场用于提供成像物体的空间位置编码信息。线圈设计方法采用基于目标场的方法[15-19],根据主磁体尺寸确定线圈的布线范围为半径235 mm的双平面圆型区域,设计参数为梯度线圈效率大于120 μT/(m·A),梯度场最大非线性度小于5%。计算的单面X/Y/Z方向梯度线圈布线及其仿真梯度场如图2所示。通过仿真结果算出的X、Y、Z梯度线圈效率分别为125、135、360 μT/(m·A)。X、Y、Z梯度线圈最大非线性度分别为3.71%、3.74%、1.09%。梯度线圈板由漆包线嵌入环氧树脂板构成,考虑到较小的空间编码所需电流及系统空间与重量,设计中并未加入线圈冷却及高阶主动屏蔽线圈系统。针对梯度场的高频切换下在系统周围金属中产生的涡流效应,主磁体中抗涡流板及梯度波形预加重技术的应用将有效缓解这一问题。

图 2.

X/Y/Z gradient coil wiring and simulated gradient fields

X/Y/Z方向梯度线圈布线及仿真梯度场

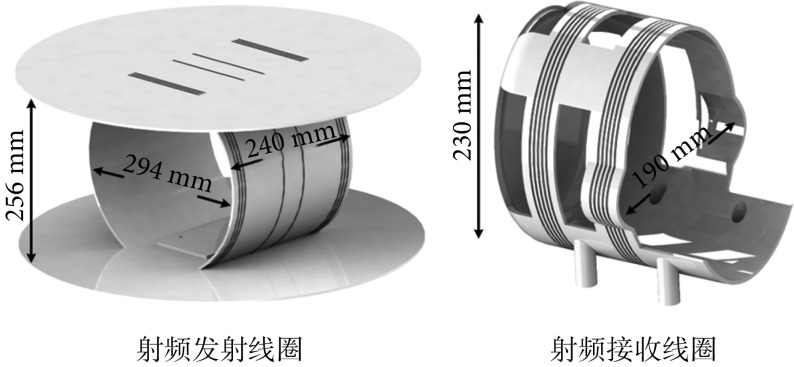

1.3. 射频线圈设计

射频发射与接收线圈采用收发分离射频线圈,由螺线管结构线圈及对应的匹配电路组成。

其中,射频发射线圈设计为圆方型螺线管线圈,增大线圈内部空间,如图3左侧所示,匝数为8,直径294 mm,每对线圈间的间距通过粒子群算法进行优化[20-21],以线圈所产生的射频磁场在目标区域内的均匀性为目标,搜索其最小值时所对应的线圈环之间的间距。接收线圈包括射频接收线圈及噪声检测线圈,均采用螺线管结构,为了更加贴合人脑轮廓得到更高的信噪比,射频接收线圈设计为椭圆型且由两个5匝的线圈组成,如图3右侧所示。考虑到噪声检测线圈仅用于检测噪声,其结构采用小型等间距绕制螺线管线圈(直径小于30 mm),放置在磁体周围或紧贴人体采集可能耦合到磁共振信号中的噪声信号。用于射频发射及接收线圈的调谐匹配电路均采用π型电容匹配及LC巴伦电路结构[22],将阻抗匹配至50 Ω(同轴线缆特征阻抗),同时结合主动与被动失谐电路,实现射频发射与接收线圈的收发分离。

图 3.

Coil structure diagram

线圈结构图

2. 电磁干扰消除算法设计

对于受到外部电磁干扰的磁共振信号,本文提出一种基于噪声检测通道的电磁干扰消除算法实现磁共振信号的主动降噪。降噪流程以二维k空间为例,如图4所示,图中仅显示一路噪声检测通道的情况,第一排每个实线方框表示逐行采样的L行k空间信号。噪声检测通道信号(电磁干扰信号Kn)与磁共振信号(k空间信号Ki)分别通过噪声检测线圈和射频接收线圈同时采样得到。随后由Ki边缘信号(仅包含少量磁共振信号并被作为射频接收线圈采集的纯噪声信号)与对应位置的Kn信号(噪声检测线圈采集的纯噪声信号)通过傅里叶变换(Fourier transform,FFT)及最小二乘法(least square,LS)得到转移系数TF。最后通过与TF处理剩余频域信号,通过反傅里叶变换(inverse FFT,IFFT)得到降噪后的k空间数据Kc。

图 4.

Electromagnetic interference cancellation algorithm

电磁干扰消除算法

2.1. 转移系数TF计算

电磁干扰消除算法的目的是根据噪声检测线圈得到的yEMI(t),从带有电磁干扰的原始信号yRF(t)中去除干扰信号nRF(t),描述为

|

1 |

其中,s(t)为磁共振信号,nu(t)与nv(t)为不相关白噪声(无法通过该方法去除),nRF(t)与nEMI(t)分别为射频接收和噪声检测线圈接收到的相关电磁干扰信号。值得讨论的是,对于射频接收到的磁共振外围k空间信号(例如图4中的第一行信号),由于该信号的产生伴随着较大的梯度磁场(相位编码梯度),使磁共振信号进一步相散,即s(t) ≈ 0,因此,利用该行k空间数据与其同时采样的噪声信号可以得到nRF(t)与nEMI(t)之间的关系。

对于nEMI(t),它可能包含不同频率的噪声源信息,因此计算TF的关键步骤为将k空间信号进行傅里叶变换,将它分为多个子频带并单独获得各个子频带与nRF(t)对应子频带之间的联系。

本文采用最小二乘法获得射频接收与噪声检测线圈接收电磁干扰信号在频域之间的关系,即转移系数TF。假设噪声检测线圈数量为C,子频带数量为f,则每个噪声通道与射频接收通道的转移系数 可由复数域(所接收磁共振及噪声信号为复数)的最小二乘法实现[23]:

可由复数域(所接收磁共振及噪声信号为复数)的最小二乘法实现[23]:

|

2 |

其中  、

、 分别为第C通道噪声检测线圈及射频接收线圈采集的第一行离散频域信号(第f子频带),认为均只包含电磁干扰及白噪声的频率成分,N为采样点数,上标“H”与“−1”分别表示共轭转置及逆矩阵运算。

分别为第C通道噪声检测线圈及射频接收线圈采集的第一行离散频域信号(第f子频带),认为均只包含电磁干扰及白噪声的频率成分,N为采样点数,上标“H”与“−1”分别表示共轭转置及逆矩阵运算。

2.2. 电磁干扰消除

在得到系统的转移系数  之后,其余k空间信号(第二行及以后)中的电磁干扰均可通过

之后,其余k空间信号(第二行及以后)中的电磁干扰均可通过  进行抑制,如图4所示。降噪后的频域磁共振信号

进行抑制,如图4所示。降噪后的频域磁共振信号  可以表示为:

可以表示为:

|

3 |

其中m = 2, 3, …, L,表示第二行及之后的k空间数据。时域磁共振信号最后通过反傅里叶变换得到,如图4所示。该方法亦可直接扩展至对三维k空间的处理,在得到降噪后的三维k空间之后对数据进行重构即可得到无环境电磁干扰的磁共振图像。

3. 实验结果

基于上述研究成果,本文设计研发了一套50 mT无屏蔽ULF-MRI系统,如图5所示。射频功放及梯度功放采用自研设备,成像谱仪选用MR solution的EVO谱仪配合Powerscan(v6.3)软件实现完整成像流程,并通过磁场均匀度测量及人脑成像实验验证系统性能。实验结果显示系统机身重量小于700 kg,磁场强度为50.9 mT且不均匀度小于200 ppm;可实现开放式环境下的人脑成像,并在消除外部干扰噪声后,图像信噪比提升了55%。

图 5.

Prototype of ultra-low-field magnetic resonance imaging system

ULF-MRI系统样机

3.1. 磁体均匀性验证

磁场测量采用Metrolab PT2025核磁共振高斯计采集直径200 mm成像区域表面的195个测量点,其磁场强度分布(被动匀场前后)如图6所示。横纵坐标分别表示磁场强度范围及在该范围内的磁场测量点数,根据图6计算得到的磁场不均匀度约为120 ppm。值得讨论的是,通过X/Y/Z三方向梯度线圈进行一阶匀场可进一步提高磁场均匀度,而在未来的研究中可在主磁体中加入二阶匀场线圈使主磁场更加均匀。

图 6.

Distribution of original magnetic field and magnetic field after passive shimming

原始磁场与被动匀场后磁场分布

3.2. 梯度磁场测量

为验证上述设计理论的有效性以及测试加工的梯度线圈性能,采用直流电源(Agilent 6654A)为线圈提供3 A直流电流驱动线圈产生梯度磁场。通过三维霍尔高斯计(型号8030,Bell,美国)与三维运动平台(42BYG250cll步进电机,中国,运动精度0.01 mm)测量梯度线圈产生的磁场值,从而分析梯度线圈效率及最大非线性度。

对于X梯度线圈,测量了在XOY平面上Y = –5 cm、0、5 cm线上的Bz磁场分布;对于Y梯度线圈,测量了在XOY平面上X = –5 cm、0、5 cm线上的Bz磁场分布;对于Z梯度线圈,测量了在XOZ平面上X = –5 cm、0、5 cm线上的Bz磁场分布。测试结果如图7所示,从上到下依次为X、Y、Z梯度线圈,测量得出X、Y、Z方向上实际产生的梯度磁场效率为123、134、358 μT/(m·A),与仿真结果相比误差小于2%。由于线圈加工、位置及测量误差,X、Y、Z梯度线圈实际最大非线性度为7.8%、6.0%和13.4%。Z方向梯度实测与仿真偏差较大可能与设备铁磁材料产生的涡流影响有关,在未来的线圈优化设计过程中拟考虑设备周围诸如抗涡流板、匀场环等铁磁材料的影响。

图 7.

Gradient magnetic field measurement results

梯度磁场测量结果

3.3. 系统分辨率误差测量

为测量成像系统在磁场不均匀度约为120 ppm下的空间分辨率误差,通过点扩散函数(point spread function,PSF)两侧第一个过零点之间的距离可以估算空间分辨率[24],然而磁共振成像中单位点源(冲激函数)的成像结果难以通过模体实验获得。因此,本文通过具有2 mm壁厚结构模体(如图8b所示)成像实验的截面信号与理论信号进行对比,计算空间分辨率误差。以2 mm分辨率为例,成像序列扫描参数如下:成像视野160 mm,采样矩阵80×80×24,采样带宽10 kHz,分辨率2 mm×2 mm,层厚10 mm,重复时间/回波时间(TR/TE):50/15 ms。如图8c所示,理论信号截面通过宽度2 mm的矩形波与过零点宽度2 mm的sinc函数卷积计算得到。测量结果如图8a所示,橙色为模体实验2 mm壁厚结构的截面曲线(截面位置如图8b所示),蓝色曲线为2 mm结构在2 mm分辨率成像序列下的理论计算结果。通过插值与数据标定(scaling)处理,计算得到实测与理论曲线两侧第一过零点距离分别为4.2 mm与3.3 mm,对应系统在磁场不均匀度约为120 ppm下2 mm成像序列的空间分辨率误差约为27%。该不均匀度和分辨率误差与临床实际应用指标尚存在一定的差距,未来在磁体结构、线圈设计以及被动和高阶匀场技术上可做进一步的优化提高。

图 8.

Analysis of imaging resolution error

成像分辨率误差分析

a. 实测与理论点扩散函数曲线;b. 2 mm壁厚结构模体成像结果;c. 理论信号截面计算示意图

a. measured and theoretical point spread function curves; b. imaging results of a 2 mm structural thickness phantom; c. schematic diagram of theoretical signal cross-section calculation

3.4. 无屏蔽成像效果验证

本研究招募了1名健康受试者,24岁,男性。本研究经中国人民解放军第三军医大学第一附属医院伦理委员会审核批准,受试者签署了知情同意书。开放式环境下的人脑成像实验均在重庆市生物医学电磁技术与数字诊疗设备工程技术研究中心完成。成像序列选用T1加权的3D破坏梯度回波序列,扫描参数如下:成像视野240 mm,采样矩阵120 × 120 × 24,采样带宽10 kHz,分辨率2 mm × 2 mm,层厚10 mm,重复时间/回波时间(TR/TE):50/15 ms,扫描时间2.4 min。射频接收线圈采集人脑磁共振信号,3个噪声检测线圈检测干扰噪声,其中2个检测环境噪声,1个采集人体噪声(通过将线圈套在被试者手指上)。成像效果评估采用图像信噪比,计算公式如下

|

4 |

其中Smean为成像物体部分区域的像素均值,SDnoise为背景白噪声标准差。24层图像中的4层原始成像结果与降噪后的结果如图9所示。图中上方为原始图像,下方为降噪后图像,白色实线方框用于计算物体部分区域的像素均值,白色虚线方框用于计算背景白噪声标准差,由式(4)可得原始图像信噪比为2.51,降噪后图像信噪比为3.89,提升较为明显(55%)。此外,实验发现当外界存在特定模式干扰时,噪声去除效果更加明显,如图10所示。一维k空间信号(幅值信号)的降噪效果如图11所示,其中前三幅图分别表示噪声检测线圈采集的人体噪声信号、射频接收线圈采集的人体噪声信号及降噪后信号(通过电磁干扰消除算法降噪)。从图中的信号点P1、P2和P3的幅值可以计算出系统的噪声抑制率最高可达95.7%,噪声检测线圈及射频接收线圈所采集第一行k空间信号(后两幅图)的皮尔逊系数达到98%,表明两信号具有极高的相似性,是降噪算法产生较好效果的关键。

图 9.

Imaging results

成像结果

图 10.

Imaging results with severe interference

严重干扰时的成像结果

图 11.

The denoising effect of one-dimensional k-space signal (amplitude signal)

一维k空间信号(幅值信号)的降噪效果

从图10中可以看出在降噪后的图像中仍然存在轻微的干扰,在未来的研究中将进一步改善噪声消除算法,特别是基于卷积神经网络的主动降噪算法[4, 25],利用其非线性映射的特点实现更好的降噪效果。值得讨论的是,图9和图10均为一次信号平均的成像结果,更高质量与信噪比的图像可通过多次信号平均、采用针对低场特性优化的成像序列[7, 26]或先进的图像滤波和增强算法[27-30]等方式获得,如何在有限的背景磁场下获得高质量的磁共振影像也将是未来拟解决的主要问题之一。

4. 结论

本文针对移动式无屏蔽ULF-MRI系统的特点,在永磁体设计、梯度和射频线圈设计及环境电磁干扰消除方法等方面展开研究并提出相应的解决方案。最终开发出系统样机,其可移动特性及在无屏蔽条件下的成像性能均得到验证,尤其在特定模式电磁噪声下的抗干扰性能,使图像质量提升显著。本文的硬件及算法设计工作均可为ULF-MRI系统的具体实现及应用提供基础,并为其他形式及不同应用场景下的ULF-MRI技术研究提供参考。

重要声明

利益冲突声明:本文全体作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明:张宇翔负责招募受试者、数据分析和论文撰写;杨磊、吴嘉敏和贺玉成指导方法理论和试验设计;何为和徐征指导论文撰写。

伦理声明:本研究通过了中国人民解放军第三军医大学第一附属医院伦理委员会的审批(批文编号:KY201775)。

Funding Statement

国家自然科学基金(52077023);深圳科创委承接国家重大科技项目(CJGJZD20200617102402006)

References

- 1.Sarracanie M, Lapierre C D, Salameh N, et al Low-cost high-performance MRI. Sci Rep. 2015;(5):15177. doi: 10.1038/srep15177. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.He Yucheng, He Wei, Tan Liang, et al Use of 2. 1 MHz MRI scanner for brain imaging and its preliminary results in stroke. J Magn Reson. 2020;319:106829. doi: 10.1016/j.jmr.2020.106829. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.O’Reilly T, Teeuwisse W M, Webb A G, et al In vivo 3D brain and extremity MRI at 50 mT using a permanent magnet Halbach array. Magn Reson Med. 2020;85(1):495–505. doi: 10.1002/mrm.28396. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Sheth K N, Mazurek M H, Yuen M M, et al Assessment of brain injury using portable, low-field magnetic resonance imaging at the bedside of critically ill patients. JAMA Neurol. 2021;78:41–47. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.3263. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Mazurek M H, Cahn B A, Yuen M M, et al Portable, bedside, low-field magnetic resonance imaging for evaluation of intracerebral hemorrhage. Nat Commun. 2021;12:5119. doi: 10.1038/s41467-021-25441-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Liu Y, Leong A T L, Zhao Y, et al A low-cost and shielding-free ultra-low-field brain MRI scanner. Nat Commun. 2021;12:7238. doi: 10.1038/s41467-021-27317-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Restivo M C, Ramasawmy R, Bandettini W P, et al Efficient spiral in-out and EPI balanced steady-state free precession cine imaging using a high-performance 0. 55T MRI. Magn Reson Med. 2020;84(5):2364–2375. doi: 10.1002/mrm.28278. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.贺中华, 何为, 贺玉成, 等 皮肤烧伤深度检测的单边核磁共振浅层成像磁体系统. 电工技术学报. 2019;34(3):449–458. doi: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180030. [DOI] [Google Scholar]

- 9.郭盼, 何为, Juan C, 等 一种新型 Inside-Out 核磁共振传感器-三圆柱磁体阵列. 电工技术学报. 2016;31(8):96–101. doi: 10.3969/j.issn.1000-6753.2016.08.012. [DOI] [Google Scholar]

- 10.王洪一. 头部超低场磁共振装置的主磁体结构研究. 重庆: 重庆大学, 2020.

- 11.Marble A E, Mastikhin I V, Colpitts B G, et al A constant gradient unilateral magnet for near-surface MRI profiling. J Magn Reson. 2006;183(2):228–234. doi: 10.1016/j.jmr.2006.08.013. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.He Wei, He Zhonghua A hybrid passive shimming method applied to the design of a unilateral NMR magnet. Int J Appl Electromagn Mech. 2015;49(4):597–606. doi: 10.3233/JAE-150092. [DOI] [Google Scholar]

- 13.王轶楠 核磁成像的无源被动匀场研究分析. 现代制造技术与装备. 2019;270(5):89–90. [Google Scholar]

- 14.田录林, 贾嵘, 杨国清, 等 永磁铁磁贴合体的磁场及磁力. 电工技术学报. 2008;23(6):7–13. [Google Scholar]

- 15.Xu Z, Qi J, Guo P, et al Equivalent magnetic dipole method for designing gradient coils of the halbach magnetic resonance device. Appl Electromagnet Mech. 2018;56(4):595–604. doi: 10.3233/JAE-170115. [DOI] [Google Scholar]

- 16.白烨, 王秋良, 余运佳, 等 一种基于目标场法的球型线圈设计方法. 中国电机工程学报. 2004;24(6):132–136. [Google Scholar]

- 17.Chen Q, Xu Y, Chang Y, et al Design and optimization of a four-channel received coil for vertical-field MRI. Appl Magn Reson. 2016;47(10):1147–1158. doi: 10.1007/s00723-016-0822-4. [DOI] [Google Scholar]

- 18.Xuan L, Kong X, Wu J, et al A smoothly-connected crescent transverse gradient coil design for 50mT MRI system. Appl Magn Reson. 2021;52(6):649–660. doi: 10.1007/s00723-021-01330-5. [DOI] [Google Scholar]

- 19.Shen S, Koonjoo N, Kong X, et al Gradient coil design and optimization for an ultra-low-field MRI system. Appl Magn Reson. 2022;53:895–914. doi: 10.1007/s00723-022-01470-2. [DOI] [Google Scholar]

- 20.王昌, 秦鑫, 刘艳, 等 一种自适应惯性权重粒子群算法在磁共振图像偏移场矫正中的应用. 生物医学工程学杂志. 2016;33(3):564–569. [PubMed] [Google Scholar]

- 21.刘柳, 刘胜道, 何保委 基于粒子群优化算法的线圈系统设计. 计算技术与自动化. 2021;40(3):84–87. [Google Scholar]

- 22.Shen S, Xu Z, Koonjoo N, et al Optimization of a close-fitting volume RF coil for brain imaging at 6.5 mT using linear programming. IEEE Trans Biomed Eng. 2021;68(4):1106–1114. doi: 10.1109/TBME.2020.3002077. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Gu X Q The least-square method in complex number domain. Prog Nat Sci. 2006;16:307–312. [Google Scholar]

- 24.Haacke E M, Brown R W, Thompson M R, et al. Magnetic resonance imaging: Physical principles and sequence design. New Jersey: John Wiley & Sons, 1999: 272-280.

- 25.Su J, Pellicer-Guridi R, Edwards T, et al A CNN based software gradiometer for electromagnetic background noise reduction in low field MRI applications. IEEE Trans Med Imaging. 2022;41(5):1007–1016. doi: 10.1109/TMI.2022.3147450. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Javed A, Ramasawmy R, O’Brien K, et al Self-gated 3D stack-of-spirals UTE pulmonary imaging at 0. 55T. Magn Reson Med. 2022;87(4):1784–1798. doi: 10.1002/mrm.29079. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Zhang Y, He W, Chen F, et al Denoise ultra-low-field 3D magnetic resonance images using a joint signal-image domain filter. J Magn Reson. 2022;344:107319. doi: 10.1016/j.jmr.2022.107319. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.李中源, 李光, 孙翌, 等 一种基于全局字典学习的小动物低剂量计算机断层扫描降噪方法. 生物医学工程学杂志. 2016;33(2):279–286. [PubMed] [Google Scholar]

- 29.王华东, 孙挺 变换域多尺度信息蒸馏网络的医学影像超分辨率重建. 生物医学工程学杂志. 2022;39(5):887–896. doi: 10.7507/1001-5515.202109057. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Iglesias J E, Schleicher R, Laguna S, et al. Accurate super-resolution low-field brain MRI. arXiv e-prints, 2022: 2202.03564.