Abstract

目的

研究中国儿童肺炎链球菌脑膜炎(pneumococcal meningitis, PM)的临床特征、转归和分离菌株肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae, SP)的药物敏感性。

方法

回顾性分析2019年1月—2020年12月全国33家三级甲等医院160例<15岁的PM住院患儿的临床信息、实验室资料和微生物学资料。

结果

160例PM患儿中,男103例,女57例;年龄15 d至15岁,其中3月龄至<3岁109例(68.1%)。脑脊液培养分离SP菌株95例(59.4%),血培养分离SP菌株57例(35.6%)。脑脊液宏基因组二代测序和脑脊液SP抗原检测阳性率分别为40%(35/87)、27%(21/78)。55例(34.4%)患儿存在1个或多个化脓性脑膜炎高危因素;113例(70.6%)患儿有1个或多个颅外感染病灶;18例(11.3%)有明确基础疾病。临床症状以发热最常见(147例,91.9%),其次是精神萎靡(98例,61.3%)、呕吐(61例,38.1%)等。69例(43.1%)患儿住院期间发生颅内并发症,常见并发症为硬膜下积液和/或积脓(43例,26.9%)、脑积水(24例,15.0%)、脑脓肿(23例,14.4%)、脑出血(8例,5.0%)。硬膜下积液和/或积脓和脑积水主要发生在<1岁患儿,分别为91%(39/43)、83%(20/24)。SP菌株对万古霉素(100%,75/75)、利奈唑胺(100%,56/56)、厄他培南(100%,6/6)完全敏感;对左氧氟沙星(81%,22/27)、莫西沙星(82%,14/17)、利福平(96%,25/26)和氯霉素(91%,21/23)敏感率高;对青霉素(16%,11/68)、克林霉素(6%,1/17)敏感率低;对红霉素完全耐药(100%,31/31)。痊愈和好转出院率分别为22.5%(36/160)、66.2%(106/160);18例(11.3%)出现不良结局。

结论

儿童PM多见于3月龄至<3岁婴幼儿,颅内并发症多发生在<1岁患儿,发热是PM患儿最常见的临床表现,硬膜下积液和/或积脓、脑积水是最常见的并发症。脑脊液非培养检测方法有助于提高病原菌检出率。超过10% PM患儿出现不良结局。SP菌株对万古霉素、利奈唑胺、厄他培南、左氧氟沙星、莫西沙星、利福平、氯霉素敏感率高。

Keywords: 肺炎链球菌, 脑膜炎, 流行病学, 多中心研究, 儿童

Abstract

Objective

To investigate the clinical characteristics and prognosis of pneumococcal meningitis (PM), and drug sensitivity of Streptococcus pneumoniae (SP) isolates in Chinese children.

Methods

A retrospective analysis was conducted on clinical information, laboratory data, and microbiological data of 160 hospitalized children under 15 years old with PM from January 2019 to December 2020 in 33 tertiary hospitals across the country.

Results

Among the 160 children with PM, there were 103 males and 57 females. The age ranged from 15 days to 15 years, with 109 cases (68.1%) aged 3 months to under 3 years. SP strains were isolated from 95 cases (59.4%) in cerebrospinal fluid cultures and from 57 cases (35.6%) in blood cultures. The positive rates of SP detection by cerebrospinal fluid metagenomic next-generation sequencing and cerebrospinal fluid SP antigen testing were 40% (35/87) and 27% (21/78), respectively. Fifty-five cases (34.4%) had one or more risk factors for purulent meningitis, 113 cases (70.6%) had one or more extra-cranial infectious foci, and 18 cases (11.3%) had underlying diseases. The most common clinical symptoms were fever (147 cases, 91.9%), followed by lethargy (98 cases, 61.3%) and vomiting (61 cases, 38.1%). Sixty-nine cases (43.1%) experienced intracranial complications during hospitalization, with subdural effusion and/or empyema being the most common complication [43 cases (26.9%)], followed by hydrocephalus in 24 cases (15.0%), brain abscess in 23 cases (14.4%), and cerebral hemorrhage in 8 cases (5.0%). Subdural effusion and/or empyema and hydrocephalus mainly occurred in children under 1 year old, with rates of 91% (39/43) and 83% (20/24), respectively. SP strains exhibited complete sensitivity to vancomycin (100%, 75/75), linezolid (100%, 56/56), and meropenem (100%, 6/6). High sensitivity rates were also observed for levofloxacin (81%, 22/27), moxifloxacin (82%, 14/17), rifampicin (96%, 25/26), and chloramphenicol (91%, 21/23). However, low sensitivity rates were found for penicillin (16%, 11/68) and clindamycin (6%, 1/17), and SP strains were completely resistant to erythromycin (100%, 31/31). The rates of discharge with cure and improvement were 22.5% (36/160) and 66.2% (106/160), respectively, while 18 cases (11.3%) had adverse outcomes.

Conclusions

Pediatric PM is more common in children aged 3 months to under 3 years. Intracranial complications are more frequently observed in children under 1 year old. Fever is the most common clinical manifestation of PM, and subdural effusion/emphysema and hydrocephalus are the most frequent complications. Non-culture detection methods for cerebrospinal fluid can improve pathogen detection rates. Adverse outcomes can be noted in more than 10% of PM cases. SP strains are high sensitivity to vancomycin, linezolid, meropenem, levofloxacin, moxifloxacin, rifampicin, and chloramphenicol.

Keywords: Streptococcus pneumoniae, Meningitis, Epidemiology, Multicenter study, Child

肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae, SP)是导致3月龄以上儿童细菌性脑膜炎的首位病原菌[1-2],是5岁以下儿童死亡的重要感染病原[3]。国内公众对SP感染认识不足,导致疫苗接种覆盖率低,且存在地域性差异[4]。据全球疾病负担研究估计,2016年中国肺炎链球菌脑膜炎(pneumococcal meningitis, PM)死亡病例数达606例,死亡率为0.04/10万[5]。PM的病死率达20%~30%[2],30%~52%可能发生神经系统远期后遗症[6],对幸存者的长期影响显著[7-9],严重威胁我国儿童健康。2021年7月中华医学会儿科学分会感染学组牵头全国33家三级甲等医院,收集2019年1月—2020年12月住院PM患儿的临床及实验室数据,以了解我国儿童PM的临床特征、转归和分离菌株的药物敏感性,现将调查结果报道如下。

1. 资料与方法

1.1. 研究对象

回顾性收集2019年1月1日—2020年12月31日全国23个省、自治区、直辖市33家三级甲等医院住院的160例PM患儿的临床和实验室资料。33家协作医院中,华东地区13家,华北地区6家,华中和西北地区各4家,西南地区3家,华南地区2家,东北地区1家。本研究已通过浙江大学医学院附属儿童医院伦理委员会的批准(2019⁃IRB⁃094)并豁免知情同意,临床试验注册号为ChiCTR1900027106。PM的诊断参照第9版《诸福棠实用儿科学》[10]。各年龄组脑脊液正常值判读参考既往文献[11-12]。纳入标准:(1)0~15岁被诊断为急性化脓性脑膜炎(以下简称化脑)且病历资料完整的住院患儿;(2)无菌部位(脑脊液、外周血、骨髓等)分离出SP和/或脑脊液细菌抗原或宏基因组二代测序(metagenomics next-generation sequencing, mNGS)检测为SP阳性。同时满足上述2条的患儿纳入研究。排除标准:(1)已知原发性免疫缺陷(细胞性、体液性、吞噬性及补体改变)患儿;(2)住院期间及出院后未行头颅磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)和/或CT检查;(3)诊断未明确前自动出院。

1.2. 确定病例

按照国际疾病分类第10次修订本及医学系统命名法检索各协作医院电子病历及实验室信息管理系统,检索词是“化脓性脑膜炎”“细菌性脑膜炎”“颅内感染”“中枢神经系统感染”“脑膜炎”,结合自无菌部位(脑脊液、外周血、骨髓等)中分离出SP或脑脊液SP抗原检测呈阳性或脑脊液mNGS SP检测为阳性的住院患儿,确定为PM病例。

1.3. 资料收集

临床医师按照统一病例报告表,规范记录住院病历和门诊复查中临床和实验室资料,并上传到临床数据管理系统。收集的资料包括患儿一般情况、颅外感染性疾病及伴随疾病、临床表现、出院或死亡诊断、疾病转归、复发情况、实验室检查结果;无菌体液培养(脑脊液、血液和骨髓等)、药敏试验结果和脑脊液mNGS、肺炎链球菌抗原检查(美国Binax NOW公司胶体金法肺炎链球菌检测试剂盒)结果;出院前脑脊液检查结果、颅内并发症的发生情况。

1.4. SP的分离鉴定和药敏试验

对血平板可疑为SP的分离株采用奥普托欣试验进行菌种鉴定,奥普托欣敏感菌株用全自动微生物分析仪进行菌种鉴定及药敏试验。33家单位中,用于鉴定或药物敏感性分析系统的仪器如下:采用法国生物梅里埃VITEK 2-compact系统19家,美国赛默飞ThermoScientific ARIS 2X 5家,德国西门子MicroScan WalkAway 96 4家,美国BD PHOENIX 100系统3家,珠海迪尔微生物鉴定系统1家,1家未使用仪器鉴定(采用人工奥普托欣试验加胆汁溶菌试验进行鉴定)。除了使用仪器检测药物敏感性外,有3家单位采用Kirby-Bauer纸片扩散法和E⁃Test法检测药物敏感性。药敏试验结果判读参照美国临床和实验室标准化协会的标准(https://clsi.org/standards/)进行。SP ATCC49619为质控菌株。

1.5. 其他定义

化脑高危因素指具有使患儿易患化脑的潜在疾病和/或风险因素,例如脑脊液鼻/耳漏、颅脑外伤、颅内或耳内畸形、既往有细菌性脑膜炎病史、鼓膜穿孔、骶尾部皮毛窦、人工耳蜗植入术、器官移植术后、肿瘤相关疾病等。基础疾病指基础代谢障碍、先天性脏器畸形、遗传性疾病、慢性疾病等。颅外感染病灶包含肺炎、乳突炎、鼻窦炎及中耳炎等[13]。脑脊液mNGS结果判读参考《中枢神经系统感染性疾病的脑脊液宏基因组学第二代测序应用专家共识》[14]。颅内并发症的诊断主要根据头颅MRI和/或CT检查结果确定。疾病转归中,痊愈是指临床症状、体征消失,脑脊液培养阴性,脑脊液白细胞数、葡萄糖、蛋白浓度均恢复至正常水平,未出现颅内并发症;好转是指疗程足够,临床症状、体征消失,脑脊液培养阴性,脑脊液白细胞数基本正常,血液感染指标恢复正常,仅蛋白和/或葡萄糖浓度尚未恢复正常,出院时头颅影像学表现无进展;未愈指临床症状无好转,脑脊液仍异常,头颅影像学检查出现神经系统并发症;死亡即住院期间内死亡;不良结局指未愈、放弃治疗、自动出院、复发和死亡。

1.6. 统计学分析

采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。分类资料以频数和百分率(%)表示,组间比较采用卡方检验和Fisher确切概率法,非正态分布的计量资料采用中位数(四分位数间距)[M(P 25,P 75)]表示,两组间比较采用Mann-Whitney U检验,多组间比较采用Kruskal-Wallis H检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2. 结果

2.1. 一般资料

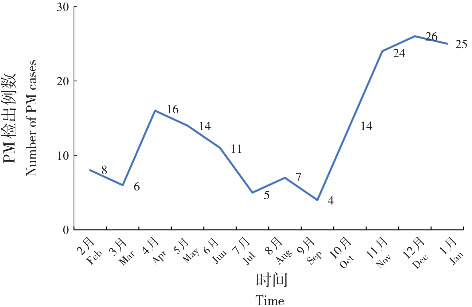

共160例PM患儿纳入研究,其中2019年105例(65.6%),2020年55例(34.4%)。华东地区82例(51.3%),西南地区30例(18.8%),华北地区15例(9.4%),西北地区14例(8.8%),华中地区10例(6.3%),东北地区7例(4.4%),华南地区2例(1.3%)。160例PM患儿中,男103例(64.4%),女57例(35.6%);发病年龄15 d至15岁,中位年龄1岁3个月,其中<28日龄1例(0.6%),28日龄~<3个月5例(3.1%),3个月~<1岁63例(39.4%),1~<3岁46例(28.8%),3~<5岁28例(17.5%),5~<15岁17例(10.6%);中位住院时间23(17,30)d,住院费用4.2(2.8,6.2)万元。2020年患儿住院时间和住院费用均显著低于2019年(P<0.05)。见表1。PM发病形成2个高峰,以11月至次年1月病例数最多,其次为4~6月,见图1。

表1.

PM患儿临床资料在不同年份之间的比较

| 指标 | 2019年 (n=105) | 2020年 (n=55) | /Z值 | P值 |

|---|---|---|---|---|

| 一般情况 | ||||

| 年龄 (月)a | 14.0(7.3, 40.5) | 16.3(7.4, 45.0) | 0.381 | 0.703 |

| 男性 | 70(66.7) | 33(60.0) | 0.699 | 0.403 |

| 住院时间 (d)a | 24(1, 100) | 20(0, 63) | -3.113 | 0.002 |

| 住院费用 (万元) a | 4.7(0.9, 3.4) | 3.3(0.2, 14.2) | -3.469 | 0.001 |

| 颅外感染性疾病 | 75(71.4) | 38(69.1) | 0.095 | 0.758 |

| 化脑高危因素 | 34(32.4) | 21(38.2) | 0.538 | 0.463 |

| 基础疾病 | 12(11.4) | 6(10.9) | 0.010 | 0.921 |

| 临床症状与体征 | ||||

| 入院时发热 | 98(93.3) | 49(89.1) | 0.870 | 0.351 |

| 精神萎靡 | 69(65.7) | 29(52.7) | 2.565 | 0.109 |

| 呕吐 | 42(40.0) | 19(34.5) | 0.455 | 0.500 |

| 意识改变 | 35(33.3) | 12(21.8) | 2.307 | 0.129 |

| 颈抵抗 | 28(26.7) | 11(20.0) | 0.870 | 0.351 |

| 抽搐 | 21(20.0) | 10(18.2) | 0.076 | 0.782 |

| 前囟紧张 | 20(19.0) | 9(16.4) | 0.175 | 0.676 |

| 头痛 | 12(11.4) | 8(14.5) | 0.321 | 0.571 |

| SP检测结果 | ||||

| 脑脊液培养阳性 | 62(59.0) | 33(60.0) | 0.014 | 0.907 |

| 血培养阳性 | 41(39.0) | 16(29.1) | 1.560 | 0.212 |

| 脑脊液及血培养阳性 | 20(19.0) | 5(9.1) | 2.714 | 0.099 |

| 脑脊液mNGS阳性b | 22(37.9) | 13(44.8) | 0.382 | 0.536 |

| 脑脊液SP抗原检测阳性c | 14(26.4) | 7(28.0) | 0.022 | 0.883 |

| 颅内并发症 | ||||

| 硬膜下积液和/或积脓 | 31(29.5) | 12(21.8) | 1.091 | 0.296 |

| 脑积水 | 18(17.1) | 6(10.9) | 1.100 | 0.294 |

| 脑脓肿 | 18(17.1) | 5(9.1) | 1.901 | 0.168 |

| 脑出血 | 7(6.7) | 1(1.8) | 0.911 | 0.340 |

| 其他脑血管疾病 | 10(9.5) | 3(5.5) | 0.348 | 0.555 |

| 入院时危重表现 | ||||

| 呼吸衰竭 | 20(19.0) | 3(7.9) | 5.418 | 0.020 |

| 昏迷 | 17(16.2) | 3(5.5) | 3.804 | 0.048 |

| 机械通气 | 11(10.5) | 2(3.6) | 1.439 | 0.230 |

| 脓毒性休克 | 6(5.7) | 1(1.8) | 0.544 | 0.461 |

| 疾病转归 | ||||

| 痊愈 | 20(19.0) | 16(29.1) | 2.088 | 0.148 |

| 好转 | 73(69.5) | 33(60.0) | 1.464 | 0.226 |

| 不良结局 | 12(11.4) | 6(10.9) | 0.010 | 0.921 |

注:[PM]肺炎链球菌脑膜炎;[mNGS]宏基因组二代测序;[SP]肺炎链球菌。a示以M(P 25,P 75)描述,其余指标均以“n(%)”描述;b示共87例患儿进行了mNGS检测;c示共78例患儿进行了SP抗原检测。颅内并发症指住院期间磁共振成像和/或CT检查发现硬膜下积液和/或积脓、脑积水、脑脓肿、脑出血和其他脑血管疾病;其他脑血管疾病包含脑软化7例及脑萎缩和脑梗死各3例,部分患儿同时存在1种以上脑血管疾病。不良结局包含住院期间死亡及未愈各5例,自动出院/放弃治疗6例,复发2例。

图1. 不同月份PM病例检出情况.

2.2. 化脑高危因素、颅外感染病灶及基础疾病

55例(34.4%)患儿存在1个或多个化脑高危因素,其中脑脊液鼻/耳漏17例(10.6%),颅脑外伤13例(8.1%),颅内或耳内畸形12例(7.5%),既往有细菌性脑膜炎病史9例(5.6%),白血病6例,鼓膜穿孔、骶尾部皮毛窦、人工耳蜗植入术、噬血细胞综合征、肝移植术后各1例(0.6%),7例患儿含有1种以上化脑高危因素。113例(70.6%)PM患儿起病初期有1个或多个颅外感染病灶,其中肺炎81例(50.6%),乳突炎29例(18.1%),鼻窦炎23例(14.4%),中耳炎19例(11.9%)。18例(11.3%)患儿有明确基础疾病(>5岁儿童17例),其中9例有先天性心脏病,哮喘、肝硬化合并胆道闭锁、闭塞性细支气管炎、食管纵隔瘘、1型糖尿病、左侧冠状动脉扩张、淋巴管瘤、21-三体综合征、先天性甲状腺功能减退各1例。各年份间化脑高危因素、颅外感染性疾病及基础疾病比例差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.3. 临床表现

PM患儿主要临床表现见表1。发热(147例,91.9%)为最常见症状。33例(20.6%)患儿入院时临床表现危重,常见为呼吸衰竭(23例,14.4%)、昏迷(20例,12.5%)、机械通气(13例,8.1%)及脓毒性休克(7例,4.3%)。危重者以≤1岁组(21例,63.6%)为主,其中昏迷12例,机械通气12例,脓毒性休克6例。3例(1.9%)患儿入院时有多脏器功能衰竭,均<3岁。1例患儿出现脑疝,入院当天死亡。2020年组患儿入院时危重表现如呼吸衰竭、昏迷患儿比例显著低于2019年组(P<0.05)。见表1。

2.4. SP检测结果

SP检测结果见表1。脑脊液mNGS检测为SP阳性和脑脊液SP抗原检测结果为阳性的比例分别为40%(35/87)和27%(21/78)。35例阳性脑脊液mNGS检测患儿中,脑脊液培养、血培养阳性率分别为10%(9/87)、6%(5/87),1例血及脑脊液培养均阳性,仅脑脊液mNGS结果为阳性的比例为25%(22/87)。21例脑脊液SP抗原检测阳性患儿中,脑脊液培养、血培养阳性率均为10%(8/78),3例[4%(3/78)]血及脑脊液培养均阳性,仅脑脊液SP抗原检测结果为阳性的比例为6%(8/78)。

2.5. PM患儿脑脊液参数

160例PM患儿中,记录入院后首次脑脊液白细胞计数147例(91.9%),首次脑脊液葡萄糖浓度156例(97.5%),首次脑脊液微量总蛋白浓度152例(95.0%)。患儿首次及出院前脑脊液检查结果见表2。

表2.

患儿首次及出院前脑脊液检查结果

| 指标 | 首次检查 | 出院前检查 |

|---|---|---|

| WBC | n=147 | n=142 |

| >1 000×106/L | 63(39.4) | 5(3.5) |

| >正常值~1 000×106/L | 82(51.3) | 111(78.1) |

| 正常a | 2(1.3) | 26(18.3) |

| 葡萄糖 (mmol/L) | n=156 | n=149 |

| <1.1 | 56(35.0) | 0(0) |

| 1.1~<2.2 | 59(36.9) | 18(11.3) |

| 2.2~<2.8 | 21(13.1) | 64(40.0) |

| ≥2.8 | 20(12.5) | 67(41.9) |

| 微量总蛋白 (g/L) | n=152 | n=136 |

| >1.5 | 87(54.4) | 20(12.5) |

| 1.0~1.5 | 29(18.1) | 14(8.8) |

| <1.0 | 36(22.5) | 102(63.8) |

注:a示新生儿<20×106/L,非新生儿<5×106/L。

[n(%)]

首次脑脊液白细胞计数正常2例(1.3%),首次脑脊液葡萄糖浓度≥2.8 mmol/L 20例(12.5%)。2例首次脑脊液白细胞计数正常患儿的年龄均小于1岁(分别为10个月、5个月19 d),其中1例患儿脑脊液培养SP阳性,1例患儿血和脑脊液SP培养均阳性,且首次脑脊液葡萄糖浓度均下降(分别为1.1 mmol/L、1.0 mmol/L)、首次脑脊液微量总蛋白浓度均升高(分别为3.0 g/L、1.6 g/L)。

首次脑脊液葡萄糖浓度≥2.8 mmol/L的20例患儿中,脑脊液培养阳性12例(60%),血培养及脑脊液培养均阳性3例(15%),血培养及脑脊液mNGS均阳性3例(15%),脑脊液培养及脑脊液mNGS均阳性和仅脑脊液mNGS阳性各1例(5%);且20例患儿首次脑脊液白细胞计数升高,其中10例>1 000×106/L,2例(500~1 000)×106/L,5例(100~<500)×106/L,3例<100×106/L;首次脑脊液蛋白浓度>1 000 mg/L 10例,(450~1 000)mg/L 4例,正常6例。

2.6. PM患儿并发症、疾病转归及治疗情况

160例患儿中,69例(43.1%)住院期间通过头颅磁共振成像和/或CT检查发现并发症(表1),其中17例(25%)存在1种以上颅内并发症。常见颅内并发症为硬膜下积液和/或积脓(43例)、脑积水(24例)、脑脓肿(23例)、脑出血(8例),以及脑萎缩、脑软化、脑梗死等其他脑血管疾病(13例)。硬膜下积液和/或积脓和脑积水主要发生在<1岁患儿,分别占91%(39/43)、83%(20/24)。

痊愈和好转出院率分别为22.5%(36/160)、66.3%(106/160);18例(11.3%)患儿出现不良结局,其中5例(3.1%)患儿住院期间死亡(<1岁2例,2岁1例,>5岁2例),4例早期死亡(住院1周内);2例患儿复发(起病后3周内和3周后复发各1例,均发生在2019年);未愈5例,自动出院、放弃治疗6例。

78.8%(126/160)PM患儿入院前使用抗菌药物。68.8%(110/160)PM患儿使用激素治疗。

2.7. PM分离菌株抗菌药物敏感性分析

91株SP菌株的药物敏感性分析结果见表3。SP菌株对万古霉素、利奈唑胺、厄他培南等完全敏感;对左氧氟沙星(81%)、莫西沙星(82%)、利福平(96%)和氯霉素(91%)敏感率高;对头孢噻肟、美罗培南和头孢曲松敏感率分别为56%、51%和63%;对红霉素完全耐药;对青霉素(16%)和克林霉素敏感率低(6%)。

表3.

肺炎链球菌脑膜炎患儿肺炎链球菌菌株药敏试验结果 [n(%)]

| 抗菌药物 | 株数 | 敏感 | 不敏感 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 中介 | 耐药 | 合计 | |||

| 青霉素 | 68 | 11(16) | - | 57(84) | 57(84) |

| 头孢曲松 | 52 | 33(63) | 15(29) | 4(8) | 19(37) |

| 头孢噻肟 | 41 | 23(56) | 10(24) | 8(20) | 18(44) |

| 美罗培南 | 45 | 23(51) | 14(31) | 8(18) | 22(49) |

| 复方磺胺甲唑 | 49 | 21(43) | 9(18) | 19(39) | 28(57) |

| 左氧氟沙星 | 27 | 22(81) | 2(7) | 3(11) | 5(19) |

| 氯霉素 | 23 | 21(91) | - | 2(9) | 2(9) |

| 克林霉素 | 17 | 1(6) | 0(0) | 16(94) | 16(94) |

| 四环素 | 21 | 1(5) | 2(10) | 18(86) | 20(95) |

| 红霉素 | 31 | 0(0) | 0(0) | 31(100) | 31(100) |

| 万古霉素 | 75 | 75(100) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

| 利奈唑胺 | 56 | 56(100) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

| 氧氟沙星 | 31 | 31(100) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

| 厄他培南 | 6 | 6(100) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |

| 莫西沙星 | 17 | 14(82) | 0(0) | 3(18) | 3(18) |

| 利福平 | 26 | 25(96) | 0(0) | 1(4) | 1(4) |

注:-表示无相关信息。

3. 讨论

PM具有较高的病死率和发病率,且对幸存者的长期影响很严重[9]。2014—2016年及2019—2020年的2项我国儿童细菌性脑膜炎多中心研究[2,15]显示,SP是3月龄以上儿童细菌性脑膜炎的首要病原体,分别占比46.9%和46.7%。本研究显示儿童PM发病高峰年龄出现在3月龄至<3岁,与2012年世界卫生组织报告[16]基本一致。本研究中PM发病形成2个高峰,以11月至次年1月病例数最多,其次为4~6月,与冬春季呼吸道感染性疾病高发相关,与既往报道[17]基本一致。

PM通常是SP由血流感染(菌血症和败血症)或者邻近组织感染直接累及脑膜导致。流感病毒、呼吸道合胞病毒和腺病毒等呼吸道病毒感染是SP导致血流感染的高危因素[18]。2019年12月新型冠状病毒感染疫情暴发,为遏制新型冠状病毒感染疫情,采取了居家令、保持社交距离、学校停课、佩戴口罩及手卫生等非药物干预措施,在有效预防新型冠状病毒感染的同时,降低了儿童其他呼吸道微生物感染的机会,且客观上限制了复杂、危重症病例向上级医院转运[19]。本研究结果表明,新型冠状病毒感染流行后儿童PM住院病例及住院率较流行前减少;PM患儿入院时危重症状(呼吸衰竭、昏迷)比例、平均住院时间、住院费用显著低于疫情前的2019年。

随着疫苗接种、有效抗感染及综合治疗方案的推广,细菌性脑膜炎病死率明显下降,1990—2016年下降21.0%[9]。最值得注意的是,本研究中PM的病死率较低,仅为3.1%,明显低于2013—2017年进行的全国PM多中心临床研究的病死率(16.8%)[20]。本研究颅内并发症的发生率为43.1%,低于2013—2017年PM多中心研究的49.6%[20]。颅内并发症、潜在的全身并发症的减少以及为减少新型冠状病毒感染的传播而采取的防控措施等可能与本研究PM病死率较低相关。

本组病例常见的化脑高危因素包括脑脊液鼻/耳漏、颅脑外伤、颅内或耳内畸形、既往有细菌性脑膜炎病史、鼓膜穿孔、骶尾部皮毛窦、人工耳蜗植入术、器官移植术后、肿瘤相关疾病等,其化脑高危因素比例为34.4%,与既往研究结果(21.3%~34.0%)[6]基本一致。本研究中2例复发,其中1例出院后3周内复发,1例出院3周后复发;1例为脑脊液鼻漏患儿,另1例复发后病情危重,未查明潜在病因。根据细菌性脑膜炎管理建议,确诊脑膜炎后,需要对患儿是否存在化脑高危因素、基础疾病及颅外感染病灶等进行核查[21]。

脑脊液常规检查及培养在所有怀疑细菌性脑膜炎患儿诊断检查中至关重要。目前国内通过脑脊液和/或无菌体液培养SP阳性率低。分子技术(抗原检测、核酸检测和mNGS)可有效提高细菌性脑膜炎的病原体检出率[22]。本研究仅通过mNGS及抗原方法检测出SP的病例数分别是22例(13.8%)和8例(5.0%)。mNGS和抗原检测等分子技术可以有效提高PM的病原菌检出率,特别是临床高度怀疑感染但致病菌不明确时尽早选择。病原学诊断始终是临床感染性疾病诊断中最重要的,从传统培养转向分子生物学病原诊断需要临床医生及临床生物学专家的思维转变。因此临床医生需要熟悉这个领域的新进展,以更好地应用微生物检测手段,使患儿能够更早得到病原学明确诊断,进行精准治疗,改善预后。

SP耐药是全球性的公共卫生问题,严重威胁儿童健康。国内PM患儿SP菌株对青霉素极度不敏感,本组病例SP对青霉素耐药率为84%,与2013—2017年多中心脑膜炎菌株青霉素耐药率(80.4%,111/138)[20]相仿,提示青霉素不能作为PM治疗的一线用药。同时,分离菌株对临床常用于治疗化脑的β-内酰胺类抗菌药物头孢曲松、头孢噻肟的不敏感率分别达到了37%及44%,提示SP菌株对β-内酰胺类抗菌药物耐药情况已经很严重,可能与β-内酰胺类抗菌药物在临床广泛应用有关。

本研究是回顾性分析,根据设定的PM诊断标准,对各协作医院诊断为细菌性脑膜炎患儿的资料再重新评估、分析,增加了研究结果的可靠性。本研究也存在以下局限性:(1)各协作医院均存在个别病情危重患儿未能行腰椎穿刺和/或影像学检查,因此未能纳入研究,可能对PM发生率、病死率及颅内并发症发生率的评估结果有影响;(2)各协作医院的年病例数量均不多,尤其2020年为减轻新型冠状病毒的传播而采取的防控措施,影响了复杂病例向上级医院转运,可能存在病例选择偏倚;(3)对PM的起病情况、疾病发展过程及具体用药经过等资料未能进行分析;(4)对于存在并发症病例未能进一步随访观察其远期结局。

综上所述,本研究显示,儿童PM多见于3月龄至<3岁婴幼儿,颅内并发症多发生在<1岁患儿,发热是PM患儿最常见的临床表现,硬膜下积液和/或积脓、脑积水是最常见的并发症。脑脊液非培养检测方法有助于提高病原菌检出率。超过10% PM患儿出现不良结局。SP菌株对万古霉素、利奈唑胺、厄他培南、左氧氟沙星、莫西沙星、利福平、氯霉素等敏感率高。

基金资助

国家自然科学基金项目(82071812、82371829);中央引导地方科技发展专项(S20A0003)。

利益冲突声明

所有作者声明无利益冲突。

作者贡献

王彩云负责统计分析和论文撰写;许红梅、刘钢、刘静、俞蕙、陈必全、郑帼、舒敏、杜丽君、徐志伟、黄丽素、李海波、汪东、白松婷、单庆文、朱春晖、田健美、郝建华、林爱伟、林道炯、吴谨准、张新华、曹清、陶仲宾、陈源、朱国龙、薛萍、汤正珍、苏学文、曲政海、赵仕勇、庞琳、邓慧玲负责资料收集和数据整理;舒赛男和陈英虎负责研究设计和论文修改。

参 考 文 献

- 1. Guo LY, Zhang ZX, Wang X, et al. Clinical and pathogenic analysis of 507 children with bacterial meningitis in Beijing, 2010-2014[J]. Int J Infect Dis, 2016, 50: 38-43. DOI: 10.1016/j.ijid.2016.07.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2. Li C, Feng WY, Lin AW, et al. Clinical characteristics and etiology of bacterial meningitis in Chinese children >28 days of age, January 2014–December 2016: a multicenter retrospective study[J]. Int J Infect Dis, 2018, 74: 47-53. DOI: 10.1016/j.ijid.2018.06.023. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3. World Health Organization . Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children under 5 years of age: WHO position paper—February 2019[J]. Wkly Epidemiol Rec, 2019, 94(8): 85-103. [Google Scholar]

- 4. World Health Organization . Immunization coverage[EB/OL]. (2023-07-18)[2022-12-10]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage.

- 5. GBD 2016 Causes of Death Collaborators . Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the global burden of disease study 2016[J]. Lancet, 2017, 390(10100): 1151-1210. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32152-9. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6. Hénaff F, Levy C, Cohen R, et al. Risk factors in children older than 5 years with pneumococcal meningitis: data from a national network[J]. Pediatr Infect Dis J, 2017, 36(5): 457-461. DOI: 10.1097/INF.0000000000001470. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7. GBD 2016 Neurology Collaborators . Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the global burden of disease study 2016[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(5): 459-480. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30499-X. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8. GBD 2016 Brain and Other CNS Cancer Collaborators . Global, regional, and national burden of brain and other CNS cancer, 1990-2016: a systematic analysis for the global burden of disease study 2016[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(4): 376-393. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30468-X. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9. Collaborators G. 2. M. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990-2016: a systematic analysis for the global burden of disease study 2016[J]. Lancet Neurol, 2018, 17(12): 1061-1082. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30387-9. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10. 王天有, 申昆玲, 沈颖. 诸福棠实用儿科学[M]. 9版. 北京: 人民卫生出版社, 2022: 1077-1100. [Google Scholar]

- 11. van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis[J]. Clin Microbiol Infect, 2016, 22 (Suppl 3): S37-S62. DOI: 10.1016/j.cmi.2016.01.007. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12. 曹云, 程国强, 侯新琳, 等. 新生儿细菌性脑膜炎病因、诊断与治疗[J]. 中华围产医学杂志, 2016, 19(12): 881-884. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9408.2016.12.001. [DOI] [Google Scholar]

- 13. 中华医学会儿科学分会感染学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会 . 儿童肺炎链球菌性疾病诊治与防控建议[J]. 中华儿科杂志, 2018, 56(8): 564-570. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2018.08.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14. 中华医学会神经病学分会感染性疾病与脑脊液细胞学学组 . 中枢神经系统感染性疾病的脑脊液宏基因组学第二代测序应用专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2021, 54(12): 1234-1240. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20210730-00532. [DOI] [Google Scholar]

- 15. 王彩云, 许红梅, 田姣, 等. 儿童急性细菌性脑膜炎多中心流行病学研究[J]. 中华儿科杂志, 2022, 60(10): 1045-1053. DOI: 10.3760/cma.j.cn112140-20220608-00522. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16. Publication WHO. Pneumococcal vaccines WHO position paper: 2012—recommendations[J]. Vaccine, 2012, 30(32): 4717-4718. DOI: 10.1016/j.vaccine.2012.04.093. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17. 方潮, 陈学军, 周明明, 等. 2016年九家儿童医院肺炎链球菌感染的临床特征及分离株药物敏感性分析[J]. 中华儿科杂志, 2018, 56(8): 582-586. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2018.08.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18. Ampofo K, Bender J, Sheng X, et al. Seasonal invasive pneumococcal disease in children: role of preceding respiratory viral infection[J]. Pediatrics, 2008, 122(2): 229-237. DOI: 10.1542/peds.2007-3192. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19. Fricke LM, Glöckner S, Dreier M, et al. Impact of non-pharmaceutical interventions targeted at COVID-19 pandemic on influenza burden: a systematic review[J]. J Infect, 2021, 82(1): 1-35. DOI: 10.1016/j.jinf.2020.11.039. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 20. 王彩云, 许红梅, 邓继岿, 等. 儿童肺炎链球菌脑膜炎临床特征及药物敏感性多中心临床研究[J]. 中华儿科杂志, 2019, 57(5): 355-362. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2019.05.008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21. 中华医学会儿科学分会神经学组 . 儿童社区获得性细菌性脑膜炎诊断与治疗专家共识[J]. 中华儿科杂志, 2019, 57(8): 584-591. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2019.08.003. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22. Wilson MR, Sample HA, Zorn KC, et al. Clinical metagenomic sequencing for diagnosis of meningitis and encephalitis[J]. N Engl J Med, 2019, 380(24): 2327-2340. DOI: 10.1056/NEJMoa1803396. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]