RESUMEN

Fundamentos:

Las Urgencias hospitalarias pediátricas han aumentado notablemente en los últimos años, produciendo un uso irracional y la sobremasificación de las mismas. El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de ansiedad y los factores asociados en los padres y madres que acudían con sus hijos a Urgencias.

Métodos:

Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra de 200 padres y madres que demandaban asistencia en un hospital de nivel 3 de Valencia (España), durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019. También se estimó la fiabilidad de la escala State-Trait Anxiety E-7 (STAI-E7). Los datos se obtuvieron a partir de un documento autoadministrado y diseñado para tal fin. Se recogieron datos relacionados con el nivel de ansiedad y las posibles variables predictoras relacionadas con los padres y con los niños. El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 20.0 para Windows) y la regresión ordinal con el programa estadístico R commander.

Resultados:

Un 75,5% de las personas que acudieron con sus hijos a Urgencias hospitalarias eran madres y un 24,5% padres. La puntuación media obtenida respecto al nivel de ansiedad de la muestra fue moderada (9,18±4,92). Las madres presentaban cifras más elevadas que los padres (9,7±4,8 y 7,5±5,1, respectivamente). La probabilidad de sufrir un mayor nivel de ansiedad en las madres se multiplicaba por dos (OR=2,286; IC 95%: 1,212-4,353; P=0,01) respecto a los padres. La escala STAI-E7 presentó una buena consistencia interna (α de Cronbach=0,847).

Conclusiones:

Las madres presentan cifras más elevadas de ansiedad. Se valora la necesidad de realizar más estudios para cuantificar los niveles de ansiedad parental en el ámbito de Urgencias, con el propósito de crear herramientas y programas para disminuirla.

Palabras clave: Servicios Médicos de Urgencias, Pediatría, Padres, Madres, Ansiedad

ABSTRACT

Background:

Pediatric hospital emergencies have increased hardly in the recent years, product of the irrational use and the over-massification. The objective of this study was to evaluate the relationship between anxiety and sociodemographic factors of the parents and mothers.

Methods:

Descriptive cross-sectional study on parental anxiety and associated factors in a pediatric hospital emergency service with sample n=200 fathers and mothers who demand care in a level 3 hospital in Valencia. (Spain), during march, april and may of 2019. It was estimated the reliability of the Anxiety Scale E-7 (STAI-E7). The data was obtained with a self-administrated and desired document for the purpose. Data related to the level of anxiety and possible predictive variables were collected. The analysis of the data obtained was performed with the Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS, version 20.0 for Windows) and ordinal regression with the R commander program.

Results:

The results show that 75.5% of the people who went to the hospital with their children were mothers and 24.5% were fathers. The mean score obtained regarding the level of anxiety in the sample is moderate (9.18±4.92). Mothers present higher levels of anxiety than fathers (9.7±4.8 and 7.5±5.1, respectively). The probability of experiencing a higher level of anxiety in mothers is multiplied by two (OR=2.286; 95% CI: 1.212-4.353; P=0.01) compared to parents. The STAI-E7 scale presents a good internal consistency (Cronbach’s α=0.847).

Conclusions:

Mothers have higher levels of anxiety. It will be appreciated doing more studies to quantify the levels of parental anxiety, with the purpose of creating tools and programs to decrease it.

Key words: Emergency Medical Services, Father, Mother, Pediatrics, Anxiety

INTRODUCCIÓN

En la última década, se ha producido en los países desarrollados un aumento de la demanda asistencial en los servicios de Urgencias. En España, en 2017 se produjeron 56,7 millones de urgencias en el Sistema Nacional de Salud (29,1 millones en atención primaria, 9 millones en los servicios del 112/061 y 21,5 millones en Urgencias hospitalarias 1 . Diversos autores describen como un factor influyente en el aumento de esta demanda la cultura social de la inmediatez, de forma que las personas esperan una solución y un tratamiento inmediato ante cualquier problema de salud 2 , 3 .

El porcentaje de menores de 15 años atendidos en Urgencias pediátricas también está aumentado. Según la Encuesta Nacional de Salud Española, un 35% de las personas encuestadas había utilizado algún servicio de Urgencia pediátrica en el último año, siendo el hospital el recurso más utilizado con un 54,9% 4 . Diversos autores detallan como perfil de usuarios más frecuentadores de los SUH a los niños de menor edad, varones, que tienen padres con estudios secundarios y/o universitarios y residentes en grandes ciudades 4 , 5 . Existen factores que también predisponen esta demanda, como una mayor edad en los padres 6 y una situación familiar socioeconómica precaria 7 . La ansiedad provocada por la pérdida o alteración de salud de los hijos parece ser un factor determinante en el uso de estos servicios. Algunos autores hallan que un 7,6% de las consultas realizadas en el SUH son debidas a un sentimiento de ansiedad excesivo en los padres 8 , y otros observan que los progenitores asisten a Urgencias con sus hijos porque desean evitar complicaciones y paliar sus sentimientos de nerviosismo, frustración y ansiedad 9 .

En definitiva, la alteración de la salud o la enfermedad en los niños es interpretada por los padres como una situación de anormalidad, peligrosa o amenazante. Los padres consideran que sus recursos o conocimientos son insuficientes para hacer frente a este hecho negativo y, como consecuencia, surge una reacción de estrés y ansiedad en la que se ponen en marcha los recursos de afrontamiento para intentar eliminar o disminuir las consecuencias no deseadas. La incertidumbre o el desconocimiento sobre el manejo de estas situaciones pueden tener relación directa con las numerosas peticiones de asistencia a los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH) 10 , 11 .

El concepto de ansiedad se enmarca en un modelo complejo y variable de conductas. En este quedan incluidas tanto respuestas objetivas, motoras y fisiológicas como estados emotivos y subjetivo-cognitivos de preocupación, temor y desasosiego. Todo este tipo de conductas son desarrolladas por el ser humano ante situaciones de amenaza o de peligro, ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Entre las situaciones estimulantes y las respuestas, el individuo interpreta y valora la situación de acuerdo a sus características y a su historia personal, siendo la ansiedad una manifestación subjetiva e individual 12 , 13 .

Una de las escalas más usadas internacionalmente para valorar la ansiedad es la State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Esta escala fue creada en 1970 por Spielberger, Gorsuch y Lushene. A través de ella se evalúa la ansiedad según el modelo de Spielberger, que recogió y llevó adelante la distinción entre dos factores: ansiedad-rasgo y ansiedad-estado 14 . En 2011 se propone y valida una versión abreviada de esta escala, adaptada al contexto español, en el ámbito de pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva, la STAI-E7 15 .

Ante el aumento de la demanda asistencial de los padres en el SUH y la escasa evidencia científica disponible respecto al nivel de ansiedad que estos sufren, así como la falta de instrumentos sencillos, rápidos y fiables para su medida, en este estudio se plantearon dos objetivos: medir el nivel de ansiedad y los factores asociados en los padres y madres que demandaban asistencia en los SUH pediátricas y estimar la fiabilidad de la versión abreviada de la escala STAI (STAI-E7) 15 en este contexto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019, en el servicio de Urgencias pediátricas de un hospital de nivel 3 en la provincia de Valencia (España), a través de un muestreo aleatorio simple. De esta forma, los padres y madres que acudieron al servicio de Urgencias tuvieron idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Para evitar el sesgo horario, se estableció el reclutamiento de la muestra en días aleatorios, siguiendo turnos de mañana (de 8 a 20 horas) y de noche (de 20 a 8 horas) en igualdad de condiciones.

Participantes:

La muestra estuvo constituida por un total de 200 participantes, entre padres y madres. Los criterios de inclusión fueron: padres y madres que acudieron con sus hijos al servicio de Urgencias hospitalarias durante el periodo de estudio, que aceptaron participar voluntariamente en el proyecto de investigación y que accedieron a firmar el consentimiento informado, participantes que dominaban la lengua castellana y comprendieron el estudio. Se excluyeron los acompañantes del niño con otro grado de parentesco distinto a padre o madre.

Procedimiento:

El primer contacto de los padres, madres o tutores de los niños con el personal sanitario en Urgencias pediátricas se produjo en el área de triaje. En ésta se les explicaba el objetivo del estudio y se les pedía su participación. A todos aquellos que querían participar se les proporcionaba un documento ad hoc (donde se recogían todas las variables de estudio) y otro documento donde podían firmar el consentimiento de participación. Se realizaron pruebas preliminares para valorar si la encuesta ofrecía dificultades de interpretación por parte de los entrevistados, así como para comprobar si existían dificultades de entendimiento. Tras los 25 primeros participantes se observó que no había ninguna dificultad respecto a la comprensión lectora del documento. La información sobre el estudio fue realizada por dos enfermeras, experimentadas y con antigüedad en el servicio, entrenadas previamente para tal fin. Una vez rellenado el documento por los participantes, se introducía en un sobre cerrado y se les entregaba a las enfermeras responsables, respetando la confidencialidad de los datos en todo momento.

Instrumentos de evaluación y variables de estudio:

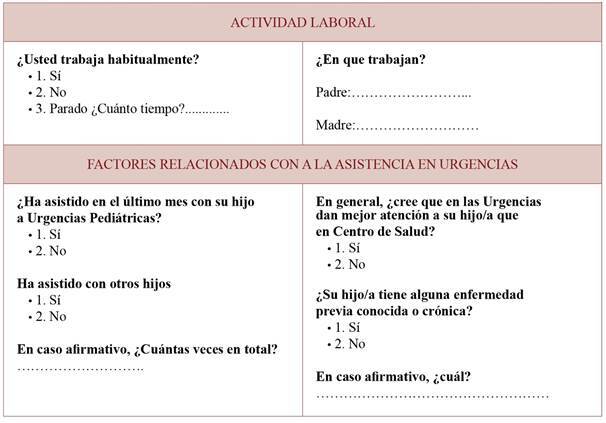

Para la recogida de datos se diseñó un documento ad hoc (anexo I) en el cual se incluyeron todas las variables del estudio relacionadas con posibles factores sociodemográficos y clínicos asociados a la asistencia de pacientes al SUH. Para evaluar el nivel de ansiedad (variable dependiente) se usó la escala abreviada STAI-E7 propuesta por Perpiñá-Galvañ, Richard-Martínez y Cabañero-Martínez 15 , basada en la STAI de Spielberger, Gorsuch y Luschene 14 . Esta escala consta de 7 ítems, con una graduación tipo Likert donde la puntuación oscila de 0 (menor nivel de ansiedad) a 3 puntos (alto grado de ansiedad). Siguiendo las indicaciones de los autores, antes de procederse al cómputo final del cuestionario, la puntuación de los ítems positivos (1, me siento calmado; 2, me siento cómodo; 4, me siento confortable; 7, en este momento me siento bien) se invirtió (cero=tres, uno=dos, dos=uno, tres=cero). La puntuación máxima posible era de 21 puntos, de tal forma que a mayor puntuación correspondía un mayor grado de ansiedad 15 .

Como variables independientes se recogieron algunas variables sociodemográficas respecto a los padres y madres de los niños que precisaron asistencia, como hora de llegada, lugar de procedencia, medio de transporte, edad, estado civil, estado laboral, nivel de estudios, número de hijos y unidad familiar. También se recogieron variables relacionadas con el hijo que precisó asistencia, como la edad. Las agrupaciones de las edades de los hijos se establecieron siguiendo las definiciones estandarizadas: neonato (0 a 1 mes), lactante (2 a 24 meses), prescolares (25 a 60 meses), escolares (61 a 144 meses) y prepúberes (145 a 168 meses). Así mismo, se recogieron datos respecto a tener o no diagnosticada una enfermedad crónica y la demanda habitual de asistencia con otros hijos a este servicio. Por último, se les preguntó si consideraban que habían recibido una mejor atención en Urgencias del hospital que en atención primaria. Todas las variables incluidas se basaron en estudios previos 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , no siendo objeto del estudio la validación de este cuestionario.

Análisis estadístico:

El análisis de datos incluyó un análisis descriptivo sobre los factores sociodemográficos y clínicos recogidos en la encuesta ad hoc, así como la variable ansiedad medida con la STAI-E7. Se expresaron mediante media (desviación típica) y mediana (primer y tercer cuartil) en el caso de las variables continuas, y mediante frecuencias y porcentajes en el caso de las categóricas. Se comprobó la distribución de la normalidad de la muestra mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la igualdad de la varianza mediante la prueba de Levene. Tras comprobar y aceptar la hipótesis nula de que existían diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la población y las varianzas, se optó por estadísticos no paramétricos: la U de Mann-Whitney en el caso de las variables continuas y el exacto de Fisher para las variables categóricas.

Con objeto de identificar con mayor precisión los factores asociados a un nivel de ansiedad mayor, se realizó un modelo de regresión ordinal, indicando medidas de asociación (Odds Ratio de prevalencia) con intervalos de confianza del 95% y un nivel de significación de p<0,05. También se determinó la fiabilidad de la escala mediante el alfa de Cronbach, y se calculó la correlación entre ítem-test y el alfa de Cronbach cuando se eliminó cada uno de los ítems. El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 20.0 para Windows) y la regresión ordinal con el programa estadístico R commander.

El tamaño de la muestra se calculó asumiendo una situación desfavorable, ante la ausencia de estudios previos. Tomando como referencia el estudio de Richier et al 8 para el tamaño del efecto, se consideró una muestra de 200 participantes con un nivel de confianza del 95%, una precisión del 4% y una proporción del 8%, superando el tamaño necesario (n=196).

Aspectos éticos

El estudio obtuvo el informe favorable del comité de ética de investigación del centro (Nº de registro: 2019/0016). En lo concerniente a la confidencialidad de los datos, se garantizó la privacidad y la confidencialidad de los mismos según lo descrito en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, aplicable en España desde el 25 de mayo de 2018, así como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 16 .

RESULTADOS

Variables sociodemográficas y clínicas:

En la tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de los participantes incluidos.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra total y según sexo.

(*) Media± DT; (+) Mediana (Q1,Q3); (a) Estadístico exacto de Fisher; “U”: U de Mann-Whitney.

El estudio se realizó sobre un total de 200 personas (n=200), de los cuales 151 (75,5%) fueron mujeres (madres). La edad media de todos los individuos fue de 38,15±6,5 años (mediana=39; Q1=34; Q3=42). La mediana de los padres fue de 40 años (Q1=34, Q3=44) y la de las madres de 39 años (Q1=33,5, Q3=42). No se hallaron diferencias en relación a la media de edad entre padres y madres (p=0,132)

La mayoría de las personas encuestadas (79%) acudieron al SUH en horario de tarde/noche (de 12 a 24 horas). Un 66% acudieron por propia iniciativa y casi la totalidad (95,5%) llegaron al centro por sus propios medios. En estas dos variables no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p>0,05).

Un 78,5% de las personas encuestadas estaban casadas o tenían pareja estable, con una mediana de dos hijos. De las 6 categorías familiares establecidas en nuestro estudio, observamos que el 73% de los encuestados tenían una unidad familiar tradicional nuclear compuesta por padre, madre e hijos. Un 80,5% tenían un trabajo estable, y se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,009), siendo la proporción de mujeres sin trabajo estable (15,9%) mayor que la de los hombres (2%). Destaca que el 63,5% de los encuestados abandonó su lugar de trabajo para asistir con sus hijos al SUH (un 73,5% de los padres y un 60,3% de las madres), sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos.

Respecto al nivel de estudios, cerca de la mitad de la muestra (44,5%) tenía estudios superiores, un 38,5% estudios medios y un 15,5% estudios primarios. Destaca un porcentaje mayor de hombres sin estudios (6,1%) respecto a mujeres (0%). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,008).

La mayoría de los niños que precisaron asistencia eran escolares y lactantes (39% y 30%, respectivamente), y solamente un 3,5% fueron neonatos. A pesar de que la mayoría de los niños atendidos no presentaban ninguna enfermedad crónica (79,5%), un mayor porcentaje de madres (24%) demandaron asistencia cuando sus hijos tenían una enfermedad crónica respecto a los padres (8,2%; p<0,001).

La mayoría de progenitores manifestaron que no asistían habitualmente a este servicio con otros hijos (77,5%). A pesar de ello, las madres frecuentaban este servicio de forma más habitual que los padres (25,8% y 12,2%, respectivamente), existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos (p=0,048).

Cabe destacar que un 71,5% de los encuestados percibieron y consideraron que el SUH daba una mejor atención que los servicios médicos de atención primaria. Los padres percibieron esta atención mejor que las madres (un 83,7% y un 67,5%, respectivamente), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,03).

Nivel de ansiedad:

En la tabla 2 se detalla un análisis descriptivo de todos los ítems de la escala STAI-E7 respecto a la muestra total y al sexo. Se puede observar que en tres de los ítems se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre padres y madres. Las madres obtuvieron puntuaciones más elevadas en los ítems negativos “me siento angustiado” y “estoy preocupado” respecto a los padres (p<0,001 y p=0,005, respectivamente). Sin embargo, los padres mostraron puntuaciones más altas en el ítem positivo “En este momento me siento bien” (p=0,024).

Tabla 2. Resultados por ítem de la escala STAI-E7 de la muestra total y según sexo.

(*) Media± DT; “U”: U de Mann-Whitney.

La puntuación total media de la muestra, tras la inversión de los ítems correspondientes, fue de 9,18±4,92. En relación al sexo, las madres obtuvieron puntuaciones más altas en ansiedad que los padres (9,72±4,78 y 7,55±5,10, respectivamente), siendo esta estadísticamente significativa (p=0,006) (tabla 3, figura 1).

Tabla 3. Resultados de la escala STAI-E7, tras inversión ítems correspondientes, del total de la muestra y según sexo.

“U”: U de Mann-Whitney.

Figura 1. Relación de puntuaciones en padres y madres según la STAI-E7.

Predictores del nivel de ansiedad:

A efectos de comprobar qué variables predecían con mayor exactitud el mayor nivel de ansiedad en padres y madres se realizó un análisis de regresión logística ordinal (tabla 4). En el análisis se incluyeron como variables predictoras la hora de llegada, el lugar de procedencia, la edad del hijo en meses, el estado laboral, el nivel de estudios, el sexo y si el hijo tenía enfermedad crónica. La variable predictora “madre” resultó estadísticamente significativa y se halló una fuerte asociación respecto a un mayor nivel de ansiedad. La razón entre la probabilidad de tener ansiedad y la probabilidad de no tenerla (odds ratio) se multiplicó por un número mayor que 2 en las madres (OR=2,286; IC 95%: 1,212-4,353, p=0,01) respecto a los padres. El resto de variables estudiadas no reflejaron relación estadísticamente significativa con el nivel de ansiedad de los padres.

Tabla 4. Resultados del análisis de regresión ordinal para la predicción de ansiedad.

(*) Índice de información Akaike.

Fiabilidad de la STAI E7:

En la tabla 5 se pueden observar los datos relacionados con la fiabilidad de la escala para la muestra seleccionada y en el contexto de Urgencias hospitalarias. Los resultados expresaron el alfa de Cronbach de todos los ítems de la escala, la correlación de cada ítem con el ítem-total corregido y la correlación con el ítem eliminado. El alfa de Cronbach total fue de 0,847 y todos los ítems de la escala obtuvieron un alfa de Cronbach mayor de 0,810 al ser eliminados.

Tabla 5. Resultados de la escala STAI-E7 y correlación por ítem-total corregido y por ítem-eliminado.

(*) Media± DT; (+) Mediana (Q1,Q3).

DISCUSIÓN

En este estudio, entre las características que describen la muestra destaca que las madres acuden con sus hijos de forma más habitual que los padres a los SUH pediátricos, coincidiendo con otros estudios 17 . La mayoría de progenitores encuestados suelen llegar desde su domicilio, sin pasar antes por otros servicios de Urgencias, hecho que se refuerza al considerar casi un tercio de la muestra una mejor asistencia sanitaria en el hospital que en atención primaria. Coinciden con esta percepción otros autores 18 , 19 . Concretamente, en el estudio de Piñeiro Pérez et al 18 , un alto porcentaje de las personas entrevistadas declaran que usan los SUH porque se atiende más rápido y mejor que en los centros de salud, aunque manifiestan no abusar de ellos. En la sociedad actual, el acceso a estos servicios es fácil, obteniendo una respuesta rápida y eficaz, con la posibilidad de ser valorados por un especialista 20 . Todos ellos son motivos esenciales por los que los padres acuden a estos centros ante la alteración de la salud de sus hijos.

También se observa una mayor demanda de asistencia, principalmente, en lactantes y escolares, al igual que lo descrito por otros autores 18 , 20 .

Respecto al nivel de ansiedad, los padres y madres de este estudio presentan un nivel moderado, según la escala STAI-E7. Si comparamos estos resultados con los obtenidos por otros autores, que usaron la misma escala y en el mismo contexto, descubrimos que los niveles de ansiedad son ligeramente superiores, hecho que podría deberse al momento de rellenar la encuesta. En esta investigación se facilitó a la entrada del servicio, cuando el niño no había sido valorado por ningún sanitario, y en el caso del estudio de García-Aracil et al 21 se pasó cuando los pacientes pediátricos estaban sometidos a venopunción.

Según diversos autores, la ansiedad de los padres ante los problemas de salud de sus hijos puede ser motivo de consulta en un SUH 6 , 8 , 9 , 22 , 23 . Sin embargo, se hallan diferencias entre los diversos estudios analizados. Richier et al 8 afirman que solamente un pequeño porcentaje de las consultas son por un sentimiento de ansiedad excesivo en los padres, y Fernández-Castillo y Vílchez-Lara 23 hallan un nivel de ansiedad elevado en un estudio realizado en seis centros de Andalucía. De hecho, Piñeiro et al 18 afirman que más de la mitad de los casos de ingreso de los hijos es debido a la ansiedad de los progenitores.

En relación a los factores sociodemográficos asociados al nivel de ansiedad parental, esta investigación encuentra que ser madre aumenta la probabilidad de tener ansiedad respecto a los padres. Sin embargo, otros autores no obtienen asociación estadísticamente significativa entre la ansiedad y el sexo de los padres 23 . Partiendo de la hipótesis de que acudir a un servicio de Urgencias puede ser secundario a niveles elevados de ansiedad basal en los padres, algunos autores evalúan la ansiedad en niños y progenitores sin poder afirmar con sus resultados que los rasgos de ansiedad paternos puedan favorecer una mayor demanda de atención urgente 11 , a diferencia de lo hallado por otros investigadores donde el grado de ansiedad de los padres de niños atendidos en los servicios de Urgencias pediátricas es algo elevado, y se asocia de forma inversa y significativa con la cohesión y la adaptabilidad familiar 23 .

Al comparar la ansiedad parental en el ámbito hospitalario con el de atención primaria, diversos estudios destacan la existencia de mayores niveles de ansiedad en Urgencias pediátricas que en atención primaria, hecho debido al mayor o menor grado del problema de salud detectado por los padres y también a la gravedad percibida por los mismos 10 , 18 , 24 . Sin embargo, otros estudios realizados en atención primaria también detectan altos niveles de ansiedad en las madres. Collados et al 25 afirman que las madres con puntuaciones elevadas en las escalas de ansiedad presentan una mayor frecuentación con sus hijos en las consultas de atención primaria. Estos autores también detectan que la situación laboral inestable puede ser un factor de riesgo para presentar trastornos de ansiedad, aunque en su estudio no se encuentran diferencias estadísticamente significativas al respecto. En la misma línea, Igual Rosado et al 26 detectan ansiedad en casi la mitad de madres que acuden a las consultas de atención primaria, hallando una relación entre la ansiedad materna y la hiperfrecuentación a estas consultas. Estos dos estudios indican que las madres tienen una mayor necesidad de utilizar los servicios sanitarios ante enfermedades comunes de sus hijos, sobre todo si tienen poco apoyo social. Por tanto, parece existir un mayor grado de ansiedad en las madres respecto a los padres en ambos contextos. Este aumento de ansiedad en las madres podría justificar el mayor número de veces que acuden acompañando a sus hijos a los servicios de Urgencias en general.

Respecto a la escala STAI-E7, en el contexto y en la muestra estudiada obtiene una buena consistencia interna, según determinan diversos autores 27 , 28 . Destacar que la fiabilidad de la escala solo había sido calculada en los estudios de validación de la misma, concretamente en pacientes mayores de 15 años hospitalizados y conectados a ventilación mecánica en una Unidad de Cuidados Intensivos, obteniendo una buena fiabilidad 15 . Por lo cual, se confirma que esta escala abreviada y adaptada al contexto español obtiene también una fiabilidad adecuada en nuestro ámbito de estudio. Siguiendo las indicaciones de algunos autores, para la evaluación de la ansiedad en el ámbito hospitalario se deben usar escalas breves, rápidas y sencillas 29 , características que también cumple esta escala.

Si bien la presente investigación aporta información relevante respecto a la ansiedad de los padres y las madres que acuden con sus hijos a los SUH pediátricos, se han de señalar algunas limitaciones. Para empezar, puede estimarse un posible sesgo relacionado con el periodo de recogida de datos, puesto que la estacionalidad puede estar relacionada con los procesos que hacen que acudan niños y niñas a Urgencias, pudiendo influir en la ansiedad de los acompañantes. Así mismo, al tratase de una investigación de corte transversal resulta complejo establecer relaciones causales entre las variables y los constructos que se analizaron. En este sentido, la evaluación e interpretación de tales eventos podría haber variado con el tiempo. Otra limitación estaría relacionada con la no inclusión, en el documento ad hoc, de otras posibles variables predictoras de la ansiedad parental, como por ejemplo aquellas variables relacionadas con aspectos clínicos de los niños atendidos.

Como propuestas de futuro e implicaciones prácticas, sería apropiado realizar un estudio multicéntrico para evaluar el nivel de ansiedad parental y los factores asociados en Urgencias pediátricas, así como también en otras unidades de hospitalización pediátrica. Podría ser interesante realizar una evaluación de la ansiedad de los padres y madres en diversos periodos o momentos de la asistencia en el servicio de Urgencias (preasistencia, ingreso y posasistencia o alta) para poder establecer relaciones casuales entre éstos. Siguiendo lo propuesto por algunos autores, sería conveniente promover esfuerzos dirigidos a mejorar la comunicación entre el personal sanitario y los progenitores que acuden con sus hijos a Urgencias. Mejorando el acceso a la información médica de forma fácil y comprensiva, y ofreciendo la participación de la familia en la toma de decisiones, podría disminuirse la ansiedad de los progenitores 17 .

Para concluir, los resultados reportan niveles moderados de ansiedad en los progenitores que acuden con sus hijos al SUH, presentando las madres cifras más altas de ansiedad, con una probabilidad dos veces mayor de ansiedad respecto a los padres. Se evidencia que la adaptación de la escala de valoración de la ansiedad abreviada STAI-E7 presenta una alta consistencia interna en el área de las Urgencias hospitalarias pediátricas.

Cita sugerida: Montoro-Pérez N, Rodríguez-Herrera MA, Solaz-García Á, Aranda Colomar R, Arrué Zarzo MA, Montejano-Lozoya R. Ansiedad parental y factores asociados en Urgencias pediátricas hospitalarias, un estudio descriptivo transversal. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 14 de septiembre e202009103

Anexo I. Cuestionario ad hoc para la investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017 (Internet). Madrid: MSSSI 2019; Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas. Consultado el 7 de mayo del 2020.; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017. Madrid: MSSSI; 2019. [Consultado el 7 de mayo del 2020]. Internet. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas . [Google Scholar]

- 2.. Burns T. Contributing factors of frequent use of the emergency department: A synthesis. Int Emerg Nurs. 2017; 35:51-5. doi: 10.1016/j.ienj.2017.06.001. [DOI] [PubMed]; Burns T. Contributing factors of frequent use of the emergency department A synthesis. Int Emerg Nurs. 2017;35:51–55. doi: 10.1016/j.ienj.2017.06.001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.. Soler W, Gómez Muñoz M, Bragulat E, Álvarez A. El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. Anales Sis San Navarra (Internet). 2010; 33(Suppl. 1): 55-68. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200008&lng=es. Consultado el 7 de mayo del 2020. [PubMed]; Soler W, Gómez Muñoz M, Bragulat E, Álvarez A. El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Anales Sis San Navarra . 2010 33(Suppl. 1):55–68. Internet. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200008&lng=es . [PubMed] [Google Scholar]

- 4.. Expósito-Ruiz M, Sánchez-López J, Ruiz-Bailén M, Rodríguez-del Águila M. Factores relacionados con la utilización de los servicios de urgencias en población pediátrica española. Resultados de la Encuesta Nacional de salud. Emergencias (Internet). 2017; 29:117-21. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5899642. Consultado el 7 de mayo del 2020. [PubMed]; Expósito-Ruiz M, Sánchez-López J, Ruiz-Bailén M, Rodríguez-del Águila M. Factores relacionados con la utilización de los servicios de urgencias en población pediátrica española. Resultados de la Encuesta Nacional de salud. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Emergencias . 2017 (29):117–121. Internet. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5899642 . [PubMed] [Google Scholar]

- 5.. Luaces Cubells C. Urgencias pediátricas: más de lo mismo... ¿o peor?. Emergencias. 2017;29:76-8. [PubMed]; Luaces Cubells C. Urgencias pediátricas: más de lo mismo... ¿o peor? Emergencias. 2017;(29):76–78. [PubMed] [Google Scholar]

- 6.. Burokiene S, Raistenskis J, Burokaite E, Cerkauskiene R, Usonis V. Factors Determining Parents' Decisions to Bring Their Children to the Pediatric Emergency Department for a Minor Illness. Med Sci Monit. 2017;23:4141-8. doi: 10.12659/msm.902639. [DOI] [PMC free article] [PubMed]; Burokiene S, Raistenskis J, Burokaite E, Cerkauskiene R, Usonis V. Factors Determining Parents' Decisions to Bring Their Children to the Pediatric Emergency Department for a Minor Illness. Med Sci Monit. 2017;23:4141–4148. doi: 10.12659/msm.902639. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.. Maugein L, Lambert M, Richer O, Runel-Belliard C, Maurice-Tison S, Pillet P. Consultations itératives aux urgences pédiatriques. Archives de Pédiatrie. 2011;18(2):128-34. doi: 10.1016/j.arcped.2010.11.012. [DOI] [PubMed]; Maugein L, Lambert M, Richer O, Runel-Belliard C, Maurice-Tison S, Pillet P. Consultations itératives aux urgences pédiatriques. Archives de Pédiatrie. 2011;18(2):128–134. doi: 10.1016/j.arcped.2010.11.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.. Richier P, Gocko X, Mory O, Trombert-Paviot B, Patural H. Étude épidémiologique des consultations précoces de nouveau-nés aux services d'accueil des urgences pédiatriques. Archives de Pédiatrie. 2015;22(2):135-40. doi: 10.1016/j.arcped.2014.10.004. [DOI] [PubMed]; Richier P, Gocko X, Mory O, Trombert-Paviot B, Patural H. Étude épidémiologique des consultations précoces de nouveau-nés aux services d'accueil des urgences pédiatriques. Archives de Pédiatrie. 2015;22(2):135–140. doi: 10.1016/j.arcped.2014.10.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.. Butun A, Hemingway P. A qualitative systematic review of the reasons for parental attendance at the emergency department with children presenting with minor illness. Int Emerg Nurs. 2018;36:56-62. doi: 10.1016/j.ienj.2017.07.002. [DOI] [PubMed]; Butun A, Hemingway P. A qualitative systematic review of the reasons for parental attendance at the emergency department with children presenting with minor illness. Int Emerg Nurs. 2018;36:56–62. doi: 10.1016/j.ienj.2017.07.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.. Fernández Castillo A, López Naranjo I. Estrés parental en la hospitalización infantil. Estrés y Ansiedad. 2006;12(1):1-17.; Fernández Castillo A, López Naranjo I. Estrés parental en la hospitalización infantil. Estrés y Ansiedad. 2006;12(1):1–17. [Google Scholar]

- 11.. González Anido A, Pérez Cabeza L, Erkoreka González L, Alonso Ganuza Z, Azcarraga Orbe M, Pedro Ullate R. Ansiedad en niños y cuidadores que acuden a un servicio de urgencias pediátricas hospitalarias. Norte de Salud Mental (Internet). 2009;35:20-9. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830269. Consultado el 7 de mayo del 2020.; González Anido A, Pérez Cabeza L, Erkoreka González L, Alonso Ganuza Z, Azcarraga Orbe M, Pedro Ullate R. Ansiedad en niños y cuidadores que acuden a un servicio de urgencias pediátricas hospitalarias. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Norte de Salud Mental. 2009 (35):20–29. Internet. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4830269 . [Google Scholar]

- 12.. Bermúdez Moreno M, Pérez-García A, Ruiz Caballero J, Sanjuán Suárez P, Rueda Laffond J. Psicología de la personalidad. UNED. 2011.; Bermúdez Moreno M, Pérez-García A, Ruiz Caballero J, Sanjuán Suárez P, Rueda Laffond J. Psicología de la personalidad. UNED; 2011. [Google Scholar]

- 13.. Gutiérrez Calvo M, García González M. Ansiedad y cognición: un marco integrador. Revista electrónica de Motivación y Emoción (Internet). 2000;3(4). Disponible en: http://reme.uji.es/articulos/agutim660131299/texto.html. Consultado el 7 de mayo del 2020.; Gutiérrez Calvo M, García González M. Ansiedad y cognición: un marco integrador. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Revista electrónica de Motivación y Emoción . 2000 3(4) Internet. Disponible en: http://reme.uji.es/articulos/agutim660131299/texto.html . [Google Scholar]

- 14.. Spielberger C, Gorsuch R, Zushene R. STAI: cuestionario de ansiedad estado-rasgo. Manual (adaptación española). TEA. 1998.; Spielberger C, Gorsuch R, Zushene R. STAI: cuestionario de ansiedad estado-rasgo. Manual (adaptación española). TEA; 1998. [Google Scholar]

- 15.. Perpiñá-Galvañ J, Richart-Martínez M, Cabañero-Martínez M. Fiabilidad y validez de una versión corta de la escala de medida de la ansiedad STAI en pacientes respiratorios. Archivos de Bronconeumología. 2011;47(4):184-9. doi: 10.1016/j.arbres.2010.11.006. [DOI] [PubMed]; Perpiñá-Galvañ J, Richart-Martínez M, Cabañero-Martínez M. Fiabilidad y validez de una versión corta de la escala de medida de la ansiedad STAI en pacientes respiratorios. Archivos de Bronconeumología. 2011;47(4):184–189. doi: 10.1016/j.arbres.2010.11.006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (BOE de 27 de abril). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. Consultado el 7 de mayo del 2020.; Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE . BOE; Apr 27, 2016. [Consultado el 7 de mayo del 2020]. [Google Scholar]

- 17.. Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. Factores desencadenantes de insatisfacción e ira en padres de niños atendidos en servicios de urgencias pediátricos. Anales de Pediatría. 2015;82(1):12-8. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.04.002. [DOI] [PubMed]; Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. Factores desencadenantes de insatisfacción e ira en padres de niños atendidos en servicios de urgencias pediátricos. Anales de Pediatría. 2015;82(1):12–18. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.04.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.. Piñeiro Pérez R, Muñoz Archidona C, Parte Cancho M de la, Mora Sitjà M, Hernández Martín D, Casado Verrier E et al. Hiperfrecuentadores en Urgencias Pediátricas: ¿es toda la culpa de los padres?. Rev Pediatr Aten Primaria (Internet). 2017 Jun;19(74):137-45. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000200006&lng=es. Consultado el 7 de mayo del 2020.; Piñeiro Pérez R, Muñoz Archidona C, Parte Cancho M de la, Mora Sitjà M, Hernández Martín D, Casado Verrier E, et al. Hiperfrecuentadores en Urgencias Pediátricas: ¿es toda la culpa de los padres? [Consultado el 7 de mayo del 2020];Rev Pediatr Aten Primaria . 2017 Jun 01;19(74):137–145. Internet. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000200006&lng=es . [Google Scholar]

- 19.. Agustín Oliva S, Agustín Oliva A. ¿Por qué acuden los niños a urgencias?. Fundación de la Enfermería de Cantabria Nuberos Científica (Internet). 2017;35-40. Disponible en: http://www.index-f.com/nuberos/2017pdf/2235.pdf. Consultado el 7 de Mayo del 2020.; Agustín Oliva S, Agustín Oliva A. ¿Por qué acuden los niños a urgencias? [Consultado el 7 de mayo del 2020];Fundación de la Enfermería de Cantabria Nuberos Científica. 2017 :35–40. Internet. Disponible en: http://www.index-f.com/nuberos/2017pdf/2235.pdf . [Google Scholar]

- 20.. Blasco González L, González de Dios J, Calvo Rigual F. Análisis de las urgencias de pediatría en los hospitales comarcales de la Comunidad Valenciana. Acta Pediátrica Española. 2011;69(1):16-26.; Blasco González L. González de Dios J.Calvo Rigual F Análisis de las urgencias de pediatría en los hospitales comarcales de la Comunidad Valenciana. Acta Pediátrica Española. 2011;69(1):16–26. [Google Scholar]

- 21.. García-Aracil N, Ramos-Pichardo J, Castejón-De la Encina M, José-Alcaide L, Juliá-Sanchís R, Sanjuan-Quiles A. Efectividad de medidas no farmacológicas para la disminución del dolor y el miedo en niños durante la venopunción en urgencias: dispositivos de vibración más frío frente a distracción. Emergencias (Internet). 2018;30:182-5. Disponible en: https://medes.com/publication/134715. Consultado el 7 de mayo del 2020. [PubMed]; García-Aracil N, Ramos-Pichardo J, Castejón-De la Encina M, José-Alcaide L, Juliá-Sanchís R, Sanjuan-Quiles A. Efectividad de medidas no farmacológicas para la disminución del dolor y el miedo en niños durante la venopunción en urgencias: dispositivos de vibración más frío frente a distracción. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Emergencias . 2018 (30):182–185. Internet. Disponible en: https://medes.com/publication/134715 . [PubMed] [Google Scholar]

- 22.. Barwise-Munro R, Morgan H, Turner S. Physician and Parental Decision-Making Prior to Acute Medical Paediatric Admission. Healthcare. 2018;6(3):117. doi: 10.3390/healthcare6030117. [DOI] [PMC free article] [PubMed]; Barwise-Munro R, Morgan H, Turner S. Physician and Parental Decision-Making Prior to Acute Medical Paediatric Admission. Healthcare. 2018;6(3):117–117. doi: 10.3390/healthcare6030117. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.. Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. La ansiedad y su asociación con elementos de funcionamiento familiar en los padres de niños atendidos en servicios de urgencias pediátricos andaluces. Emergencias (Internet). 2016;28:239-42. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5595921. Consultado el 7 de mayo del 2020.; Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. La ansiedad y su asociación con elementos de funcionamiento familiar en los padres de niños atendidos en servicios de urgencias pediátricos andaluces. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Emergencias . 2016 (28):239–242. Internet. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5595921 . [Google Scholar]

- 24.. Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. Alteración emocional en atención primaria y urgencias pediátricas. ¿Se enfadan los padres durante la atención pediátrica? Revista Latinoamericana de Psicología. 2015;47(3):205-12. doi: 10.1016/j.rlp.2015.06.003.; Fernández-Castillo A, Vílchez-Lara M. Alteración emocional en atención primaria y urgencias pediátricas ¿Se enfadan los padres durante la atención pediátrica? Revista Latinoamericana de Psicología. 2015;47(3):205–212. doi: 10.1016/j.rlp.2015.06.003. [DOI] [Google Scholar]

- 25.. Collados C, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D. Influencia de la ansiedad materna en la frecuentación de las consultas de pediatría de atención primaria. Atención Primaria. 2005;36(2):64-8. doi: 10.1157/13076597. [DOI] [PMC free article] [PubMed]; Collados C, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D. Influencia de la ansiedad materna en la frecuentación de las consultas de pediatría de atención primaria. Atención Primaria. 2005;36(2):64–68. doi: 10.1157/13076597. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.. Igual Rosado R, Castro Nicolau E, Alonso Martínez I, Terradas Corominas M, de Frutos Gallego E, Cebrià Andreu J. Hiperfrecuentación en las consultas: ¿hay relación con la personalidad de la madre?. Anales de Pediatría. 2003;58(1):29-33. doi: 10.1016/s1695-4033(03)77987-9. [DOI] [PubMed]; Igual Rosado R, Castro Nicolau E, Alonso Martínez I, Terradas Corominas M. de Frutos Gallego E.Cebrià Andreu J Hiperfrecuentación en las consultas ¿hay relación con la personalidad de la madre?. Anales de. Pediatría. 2003;58(1):29–33. doi: 10.1016/s1695-4033(03)77987-9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.. Campo-Arias A, Oviedo-Heidi C. Propiedades Psicométricas de una Escala: la Consistencia Interna. Rev Esp de Salud Pública (Internet). 2008;10(5):831. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=422/42210515. Consultado el 7 de mayo del 2020. [DOI] [PubMed]; Campo-Arias A, Oviedo-Heidi C. Propiedades Psicométricas de una Escala: la Consistencia Interna. [Consultado el 7 de mayo del 2020];Rev Esp de Salud Pública. 2008 10(5):831–831. doi: 10.1590/s0124-00642008000500015. Internet. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=422/42210515 . [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.. Luján-Tangarife J, Cardona-Arias J. Construcción y validación de escalas de medición en salud: revisión de propiedades psicométricas. Arch Med. 2015;11(3):1-10. doi: 10.3823/ 1251.; Luján-Tangarife J, Cardona-Arias J. Construcción y validación de escalas de medición en salud revisión de propiedades psicométricas. Arch Med. 2015;11(3):1–10. [Google Scholar]

- 29.. Perpiñá-Galvañ J, Richart-Martínez M. Scales for evaluating self-perceived anxiety levels in patients admitted to intensive care units: a review. Am J Crit Care. 2009;18(6):571-80. doi: 10.4037/ajcc2009682. [DOI] [PubMed]; Perpiñá-Galvañ J, Richart-Martínez M. Scales for evaluating self-perceived anxiety levels in patients admitted to intensive care units a review. Am J Crit Care. 2009;18(6):571–580. doi: 10.4037/ajcc2009682. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]