Abstract

本文旨在采用科学数据绘制人工智能(AI)医疗器械领域的全球科研竞争格局。在Web of Science核心集合中检索AI医疗器械论文,采用文献计量学方法对全球科研竞争格局进行分析。结果显示,截止到2023年底,全球论文共计55 147篇,其中2018年至2024年占76.6%,研究聚焦于AI辅助医学图像和生理信号分析。国家层面,中国(17 991篇)和美国(14 032篇)发文量绝对领先。中国发文增速较快,2023年发文量达美国的2倍以上;美国篇均被引频次较高(中国16.29次/篇 vs 美国35.99次/篇)。机构层面,7家中国机构和3家美国机构发文量居全球前十位。研究者层面,以Acharya U Rajendra、Rueckert Daniel、田捷为代表的众多研究者采用AI辅助医学图像分析,另有部分研究者聚焦于特定图像,如杨晓峰(AI辅助肿瘤精准放疗)和沈定刚(脑图像分析),还有部分研究者聚焦于AI辅助生理信号分析,如高小榕、明东等。结果证明,全球AI医疗器械领域快速发展,“图像+AI”是最为成熟的方向。中美两国处于绝对领先水平,中国发文量略胜一筹,美国起步较早且研究质量较高。两国均有众多科研团队从事该领域研究。

Keywords: 人工智能, 医疗器械, 科学研究, 竞争格局, 文献计量学分析

Abstract

The objective of this study is to map the global scientific competitive landscape in the field of artificial intelligence (AI) medical devices using scientific data. A bibliometric analysis was conducted using the Web of Science Core Collection to examine global research trends in AI-based medical devices. As of the end of 2023, a total of 55 147 relevant publications were identified worldwide, with 76.6% published between 2018 and 2024. Research in this field has primarily focused on AI-assisted medical image and physiological signal analysis. At the national level, China (17 991 publications) and the United States (14 032 publications) lead in output. China has shown a rapid increase in publication volume, with its 2023 output exceeding twice that of the U.S.; however, the U.S. maintains a higher average citation per paper (China: 16.29; U.S.: 35.99). At the institutional level, seven Chinese institutions and three U.S. institutions rank among the global top ten in terms of publication volume. At the researcher level, prominent contributors include Acharya U Rajendra, Rueckert Daniel and Tian Jie, who have extensively explored AI-assisted medical imaging. Some researchers have specialized in specific imaging applications, such as Yang Xiaofeng (AI-assisted precision radiotherapy for tumors) and Shen Dinggang (brain imaging analysis). Others, including Gao Xiaorong and Ming Dong, focus on AI-assisted physiological signal analysis. The results confirm the rapid global development of AI in the medical device field, with “AI + imaging” emerging as the most mature direction. China and the U.S. maintain absolute leadership in this area—China slightly leads in publication volume, while the U.S., having started earlier, demonstrates higher research quality. Both countries host a large number of active research teams in this domain.

Keywords: Artificial intelligence, Medical devices, Scientific research, Competitive landscape, Bibliometric analysis

0. 引言

人工智能(artificial intelligence,AI)是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,过去几年,我国陆续出台多份战略规划支撑AI发展[1]。2017年,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,工信部紧接着发布三年行动计划[2-3]。2020年,教育部牵头发布关于加快AI领域研究生培养的意见,国家标准委牵头发布相关标准体系建设指南[4-5]。2022年,科技部牵头发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》[6]。2023年,网信办联合发改委等部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》[7]。一系列战略规划传递了我国高度重视AI发展应用的信号。

与此同时,美国、欧盟、日本等国家/地区同样重视AI战略规划布局,均针对AI技术发布了一系列战略规划[8-10]。随着顶层设计不断完善,各国在AI领域的投入持续增加。据Dimension数据库不完全统计显示,全球政府层面的AI科研资助金额从2015年的1.36亿美元快速增长到2023年的2.64亿美元。

在此背景下,AI技术快速发展,其在医疗领域的应用也逐渐丰富和成熟。就医疗器械而言,AI不仅能够提高医疗服务的效率和准确性,还能辅助实现部分高难度医疗行为,为疾病治疗和患者康复带来了新的希望[11-12]。比如,AI图像分割和识别技术拥有精度高、速度快等优势[13];AI手术机器人可以辅助术前规划和术中引导,从而减少手术创伤,提升患者康复速度[14];AI辅助脑机接口可以更为准确地读取、理解和处理大脑发出的信号,更好地适应不同个体的脑电波模式[15]。

目前,AI医疗器械领域已经积累了相当多的科研成果,领先国家、机构和研究者脱颖而出。然而,既往研究并未对该领域的竞争格局进行定量描述。本研究的目的是采用文献计量学数据绘制该领域的全球科研竞争态势,为政策制定者和行业参与者制定战略规划、优化资源配置、识别合作机遇提供参考。

1. 资料与方法

1.1. 数据来源和检索策略

2024年4月19日,在Web of Science(WoS)核心集合中检索“人工智能”和“医疗器械”相关论文。通过主题检索获取AI相关论文,即在标题、摘要或关键词字段检索“artificial intelligence*”和“machine intelligence*”及其近义词或常用AI算法。“医疗器械”相关论文通过主题检索联合分类检索方式获取,其中主题检索是在标题、摘要或关键词字段检索“medical device*”“medical equipment*”及其近义词,以及各类具体器械如“neurological device*”“ultrasound”“X-ray”“computed tomography”等;分类检索则是检索属于医疗器械类别的期刊上发表的论文。将主题检索和分类检索获得的医疗器械论文取并集,再将AI论文集与医疗器械论文集取交集得到AI医疗器械论文集。将发文时间限定为1990年至今,将文献类型限定为article。

1.2. 数据清洗

下载论文的txt格式题录,导入Derwent Data Analyzer(DDA,V 12,科睿唯安,英国)软件中,从中提取待分析字段,包括发表年份、国家、机构和作者。其中国家、机构和作者字段均存在不规范的情况,比如“USA”与“United States”均代表美国。针对这种情况,在DDA软件中完成上述字段的清洗工作。

1.3. 数据分析

本研究采用文献计量学方法,从全球、国家、机构、研究者四个角度对AI医疗器械领域的全球科研竞争态势进行分析。首先,统计该领域的全球发文量及年度变化趋势,并将近三年论文的标题和关键词导入VOSviewer中,提取其中包含的术语,并根据术语共现关系绘制术语聚类图,从而解读该领域的最新研究主题。接着,从国家层面分析各国发文数量、篇均被引频次及发文变化趋势,从而识别出该领域的领先研究国家。然后,从机构层面分析各机构发文数量和变化趋势,从而识别出领先研究机构。最后,分研究主题统计各主题类别下发文量排名前列的研究者,从而识别出领先研究者。

2. 结果

2.1. 全球发文概况

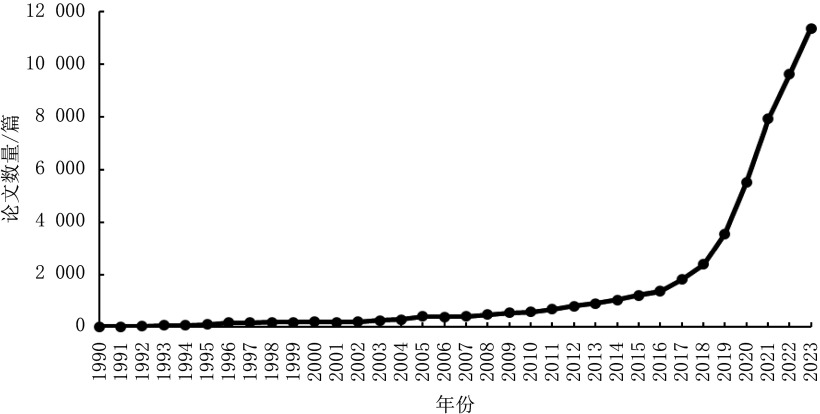

1990年至今,全球论文产出数量逐年增多,2014年至2023年复合增长率达30.5%(见图1)。截止到2023年底,全球AI医疗器械论文产出共计55 147篇(research article),其中2018年至2024年42 257篇(占76.6%)

图 1.

Annual distribution of global publications on AI-based medical devices (1990–2023)

全球AI医疗器械论文年度分布(1990年至2023年)

检索时间2024年4月19日

retrieved data: April 19, 2024

2.2. 全球研究热点

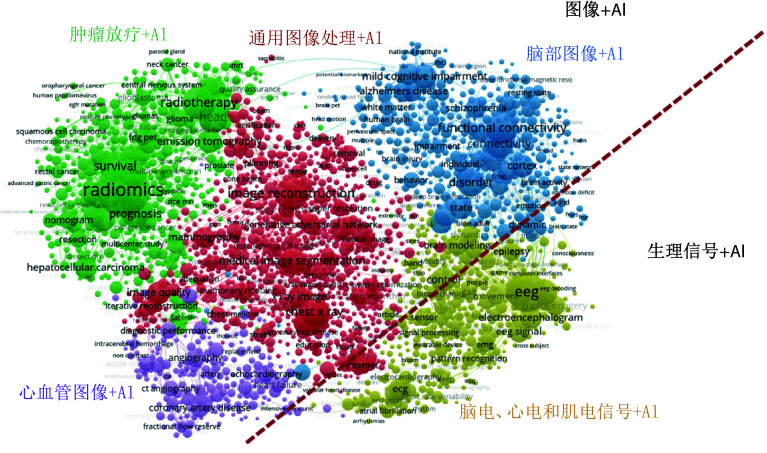

该领域2021年到2024年共发表30 806篇论文,将上述论文的标题和关键词导入VOSviewer中,选择词频数不低于10的3 878个术语计算术语间的相关性得分,将得分排名前60%的2 327个术语筛选出来,采用VOSviewer内置的聚类方法,根据术语在文本中的共现关系绘制聚类图(见图2)。将Attraction、Repulsion和Resolution参数分别调整为2、–1和0.7,参数的变化只影响图片布局,不影响聚类结果。所有术语被分为2个大类:“图像 + AI”和“生理信号 + AI”。需要指出的是,“图像 + AI”中的图像包括超声、核磁和计算机断层扫描(computed tomography,CT)等影像和病理涂片类图像,该类别下又分为4个小类:① 通用图像处理 + AI,代表性术语为图像重建(image reconstruction)、医学图像分割(medical image segmentation)、X射线成像(X-ray image)、图像质量(image quality);② 肿瘤放疗+AI,代表性术语为放射组学(radiomics)、放射治疗(radiotherapy)、生存(survival)、预后(prognosis)、癌症(carcinoma);③ 脑图像 + AI,代表性术语为功能连接性(functional connectivity)、连接性(connectivity)、失调(disorder)、轻度认知障碍(mild cognitive impairment)、皮层(cortex)、状态(state)、记忆(memory);④ 心血管图像 + AI,代表性术语为血管造影(angiography)、冠状动脉疾病(coronary artery disease)、超声心动图(echocardiography)、诊断性能(diagnostic performance)、CT血管造影(CT angiography)、诊断准确性(diagnostic accuracy)、急性缺血性卒中(acute ischemic stroke)、心力衰竭(heart failure)。在上述4个类别中,“通用图像处理 + AI”主要涵盖图像分割、图像重建等底层方法,后三类则对应具体的应用场景。另一大类“生理信号 + AI”中的生理信号则包括脑电、心电、肌电信号等信号,代表性术语为脑电图(electroencephalography)、心电图(electrocardiogram)、脑机接口(brain computer interface)、控制(control)、传感器(sensor)、脑电信号(EEG signal)。

图 2.

Thematic clustering of publications in the field of AI-based medical devices (2021–2024)

AI医疗器械领域论文主题聚类图(2021年至2024年)

图中节点所代表的术语来自论文的题目和关键词,节点大小代表词频多少,颜色代表所属类别

the nodes in the figure represent terms extracted from article titles and keywords. Node size indicates term frequency, and node color represents thematic categories

2.3. 国别发文分析

2.3.1. 各国发文数量及影响力

从各国发文量来看(见图3),中国(17 991篇)和美国(14 032篇)的发文量处于绝对领先水平。两国对比来看,中国发文量略胜一筹,美国篇均被引频次明显占优(中国16.29次/篇 vs. 美国35.99次/篇)。除中美之外,其他国家的发文量都在5 000篇以下,与中美相比研究规模尚小,这些国家的篇均被引频次存在较大差异,以荷兰、英国最高,印度最低。

图 3.

Overall publication output of the top 15 countries in the field of AI-based medical devices (1990–2024)

全球前15位国家在AI医疗器械领域的综合发文情况(1990年至2024年)

注:圆圈大小代表论文数量多少

the size of each circle represents the number of publications

2.3.2. 各国发文趋势

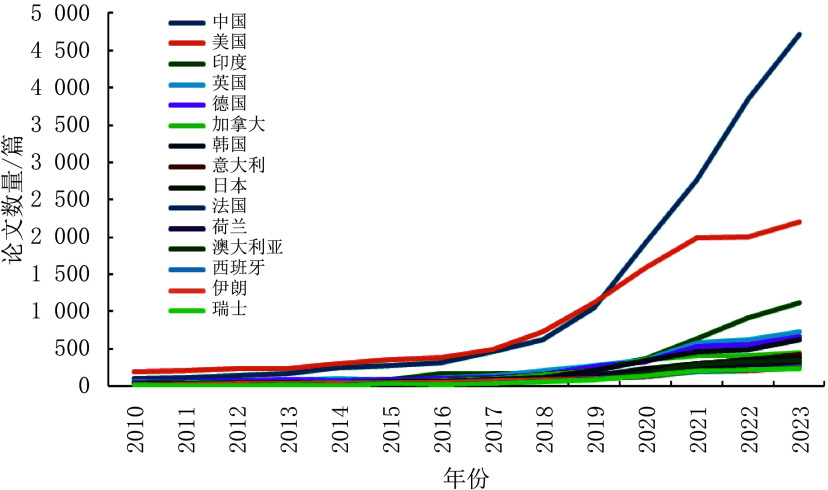

从各国发文数量的变化趋势来看(见图4),美国起步较早且发文量稳定增长,2019年至2021年间的年发文量为1 000~2 000篇,2022和2023年的年发文量在2 000篇以上。我国的年发文量在2019年之前略低于美国,从2020年开始则明显超越美国,到2023年,我国发文量已达美国的2倍以上。

图 4.

Publication trends of the top 15 countries in the field of AI-based medical devices (2010–2023)

全球前15位国家在AI医疗器械领域的发文数量趋势(2010年至2023年)

检索时间2024年4月19日

retrieved data: April 19, 2024

2.4. 机构发文分析

2.4.1. 各机构发文数量

如表1所示,全球发文量排名前10位的机构中,有7家中国机构和3家美国机构。其中,我国的中国科学院排名第1位,上海交通大学排名第3位;除此之外,还有16家中国机构的发文量在全球第11~50位。美国哈佛大学排名第2,斯坦福大学排名第5,约翰斯·霍普金斯大学排名第8;除此之外,还有10家美国机构的发文量在全球第11~50位之间。这意味着全球排名前10位的机构全是中美机构,而全球排名前50的中美机构多达36家。

表 1. Top 10 institutions worldwide by publication volume in the field of AI-based medical devices (1990–2024).

全球AI医疗器械领域发文数量前十位的机构(1990年至2024年)

| 机构 | 机构所在国家 | 论文数量 | 排名 |

| 注:检索时间2024年4月19日 | |||

| 中国科学院 | 中国 | 1 441 | 1 |

| 哈佛大学 | 美国 | 1 308 | 2 |

| 上海交通大学 | 中国 | 927 | 3 |

| 复旦大学 | 中国 | 783 | 4 |

| 斯坦福大学 | 美国 | 729 | 5 |

| 浙江大学 | 中国 | 704 | 6 |

| 中山大学 | 中国 | 665 | 7 |

| 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 553 | 8 |

| 首都医科大学 | 中国 | 550 | 9 |

| 四川大学 | 中国 | 545 | 10 |

2.4.2. 各机构发文趋势

如前所述,全球发文量排名前10位的机构均来自中国或美国,其发文量变化趋势如图5所示。2017年之前,各机构的发文量均较小,且机构间差距不大。2018年开始,各机构的发文量均明显增多,其中中国科学院和哈佛大学脱颖而出。2021年开始,美国三家机构(哈佛大学、斯坦福大学和约翰斯·霍普金斯大学)的发文量增速放缓,甚至出现负增长的情况,而中国七家机构的发文量大多持续增长,以中国科学院、上海交通大学和复旦大学最为突出。

图 5.

Publication trends of the top 10 institutions in the field of AI-based medical devices (2010–2023)

全球前10位机构在AI医疗器械领域的发文数量趋势(2010年至2023年)

检索时间2024年4月19日

retrieved data: April 19, 2024

2.5. 代表性研究者

AI医疗器械领域近年来飞速发展,已涌现出大量优秀的研究者。他们或从事图像分割、图像重建等底层方法研究,或从事AI辅助具体某类医学图像分析,或从事AI辅助生理信号分析,具体信息参见附件1。

AI辅助图像分析底层方法研究方向聚集了众多研究者,这些研究者大多拥有生物医学工程学背景,将AI技术用于胸部、腹部、眼底、骨骼等各类医学图像分析。截止到本研究检索日,现任职于澳大利亚南昆士兰大学的Acharya U Rajendra教授在“图像 + AI”方向产出SCI论文两百余篇,总被引近15 000次,平均被引60次/篇。Acharya U Rajendra教授在2016年至2022年连续入选ESI计算机科学领域前1%高被引研究者。英国帝国理工学院Rueckert Daniel教授在“图像 + AI”方向发表SCI论文近百篇,总被引近万次,平均被引超过100次/篇。中国科学院自动化研究所田捷教授在“图像 + AI”方向发表SCI论文百余篇,总被引近六千次,平均被引近40次/篇。中国科学院深圳先进技术研究院郑海荣院士带领梁栋、胡战利、刘新等研究者在“图像 + AI”方向发表SCI论文百余篇,总被引近两千次,平均被引近20次/篇。复旦大学汪源源教授在“图像 + AI”方向发表SCI论文百余篇,其中被引频次在50次以上的论文10余篇。

另有一些研究者根据其细分方向的不同,将AI技术用于特定类别的医学图像分析。比如,埃默里大学杨晓峰教授在“AI辅助肿瘤精准放疗”方向发表SCI论文近百篇,总被引近4 000次,篇均被引近40次/篇。现就职于上海科技大学的沈定刚教授率先将深度学习应用于脑发育、脑疾病分析,在“AI辅助脑部图像分析”方向发表SCI论文两百余篇,总被引近15 000次,平均被引65次/篇,2021年至2023年连续入选ESI交叉科学领域前1%高被引研究者。美国西达赛奈医学中心Berman Daniel S、Dey Damini、Slomka Piotr J等研究者将AI技术引入各类心脏和血管疾病的诊疗中,在“心血管图像+AI”方向产出SCI论文近六十余篇,总被引近2 000次,平均被引35次/篇。

除医学图像之外,脑电、心电和肌电信号也是AI医疗器械的重要数据源,其中基于脑电分析的脑机接口是近年来的重要研究方向。我国清华大学高小榕教授率先将脑机接口研究引入中国,提出基于稳态诱发电位的脑机接口技术,带领高上凯、洪波、陈小刚等研究者在脑机接口方向发表论文百余篇,总被引七千余次,平均被引超60次/篇。天津大学明东教授带领许敏鹏等研究者在脑机接口方向发表SCI论文近百篇,总被引超过1 500次,平均被引约20次/篇。德国图宾根大学Birbaumer Niels教授应用脑机接口技术辅助肌萎缩侧索硬化患者交流,在脑机接口方向发表SCI论文百余篇。

3. 讨论

AI医疗器械通常利用医学图像、生理、生化、健康管理、基因等医疗大数据,引入机器学习或深度学习算法,获得诊断或预测结果,从而提升诊防治效能。相比于常规医疗器械创新链条,AI医疗器械的本质是在传统诊疗路径中加入高质效算法模块,辅助医生和患者开展诊、防、治活动[16-17]。

本研究数据显示,经过多年高速发展,AI在医疗器械中的应用已经相当广泛,在超声、磁共振和CT等影像设备中嵌入AI模块是AI在医疗器械领域最为成熟的应用方向。美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)和我国国家药品监督管理局(National Medical Products Administration,NMPA)披露的AI医疗器械产品信息也证实了这一点。截至2023年10月19日,美国FDA共批准692款AI医疗器械产品上市,其中620款(89.6%)属于AI辅助医学图像处理产品,这里的医学图像包含超声、磁共振和CT等影像,也包含病理图像类[18]。产品获批数量排名前10位的公司分别是GE医疗(53款)、西门子(40款)、佳能(22款)、AIdoc Medical(19款)、飞利浦医疗(14款)、联影医疗(12款)、三星(9款)、Viz.Ai(9款)、Zebra Medical Vision(9款)和Quantib(8款),大多是经营超声、磁共振和CT影像设备的跨国巨头。截止到2023年底,我国NMPA批准了73款AI医疗器械产品上市,其中基于CT影像的软件产品最多,其后依次是X射线、眼底图像、心电和内窥镜检查数据[19-20]。

除辅助图像处理之外,AI技术也广泛用于辅助脑电、肌电、心电信号处理,其中以基于脑电信号的脑机接口最具代表性[21]。Neurolutions公司基于脑电信号的“IpsiHand上肢康复系统”于2021年4月成为FDA批准的首个用于康复的非侵入式脑机接口机器人,该产品通过检测大脑未受损部分的电信号,控制装在患侧手上的外骨骼,从而改善病患的抓握能力。Neuralink公司的植入式脑机接口可帮助脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症患者记录和传递大脑活动,从而解码其运动意图。该产品已于2023年5月获FDA批准开展人体临床试验。从相关论文和临床试验数据来看,脑机接口在研适应证还包括脑卒中、认知功能障碍、阿尔兹海默症、焦虑症、抑郁症等[22]。

目前,我国在AI医疗器械领域发文量大且增速快,中国科学院、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中山大学、首都医科大学和四川大学等多家机构在该领域发文量进入全球前列。这得益于我国通过多元化资助途径提供资金支持,包括通过国家自然科学基金医学科学部、交叉科学部、工程与材料科学部和信息科学部资助AI医疗器械基础研究,以及通过科技创新2030“新一代人工智能”和“脑科学与类脑研究”重大项目,以及国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”“生物与信息融合(BT与IT融合)”等重点专项支持AI医疗器械技术转化和产品开发[23]。大量科技投入推动高质量成果不断积累,代表性高被引论文包括田捷教授[24]2020年发表的《用于COVID-19诊断和预后分析的全自动深度学习系统》、郑海荣和梁栋教授[25]2020年发表的一篇介绍DeepcomplexMRI多通道图像重建方法的文章,以及汪源源和余锦华教授[26]2020年发表的一篇关于早期乳腺癌预测深度学习方法的文章。

美国在该领域发文量大且成果质量高,近几年发文量平稳增长。哈佛大学、斯坦福大学和约翰斯·霍普金斯大学的发文量进入全球前列。美国早在2016年就通过《国家人工智能研发战略计划》《为人工智能的未来做好准备》等文件指明了战略方向,后续陆续发布相关监管指南、风险管理框架和权利法案[27-28]。从Dimension数据库检索到,美国通过国立卫生研究院和国家科学基金会等机构向AI医疗器械领域资助的科研资金排全球首位。除了顶层战略规划和科技投入之外,美国在监管方面也为AI医疗器械的发展营造了一个宽松的政策环境。一方面,与我国将AI医疗器械当作三类产品不同,美国将绝大多数AI医疗器械作为二类产品进行审批;另一方面,美国不断完善AI医疗器械的审批通道,在传统510K途径和Premarket Approval途径基础上将部分AI医疗器械产品纳入De Novo途径,并且探索对AI医疗器械软件实施医用软件预认证制度(Pre-Cert),以进一步简化AI医疗器械产品上市程序[29-30]。

本研究分析了全球AI医疗器械领域的发文趋势和研究热点,并从国家、机构和研究人员的角度探讨了该领域的科研竞争格局,为行业管理者和其他相关方提供了宝贵的参考。然而,本研究也存在一定的局限性。尽管所使用的WoS数据库作为国际权威的综合性引文数据库,具备统一的文献格式和较高的学术覆盖率,尤其适用于自然科学及其交叉学科领域的系统分析,然而,由于本研究主题涉及医学与AI技术的交叉,WoS在医学临床及工程应用方面的文献覆盖可能相较PubMed和IEEE Xplore等专业数据库有所局限。考虑到本研究强调数据来源的一致性和分析框架的系统性,目前阶段未纳入多数据库联合检索与分析。后续研究可在此基础上,结合医学与工程类数据库进行数据融合,以进一步拓宽文献覆盖面,提升研究结果的普适性和深度。此外,本研究仅基于文献数据进行计量分析,未涵盖其他形式的重要科研成果,如专利、专著、行业标准或临床试验数据等。这在一定程度上限制了对该领域技术转化和实际应用趋势的全面把握。未来研究可引入多源数据融合方法,进一步拓展研究视角,更全面地反映AI医疗器械领域的科研与产业发展动态。

4. 结论

全球AI医疗器械领域在过去几年快速发展,2018年至2024年间的论文数量占比接近八成。众多研究者致力于AI辅助医学图像分析,包括脑、胸腹部、心血管、眼底和骨骼图像等,另有部分研究者开展AI辅助生理信号分析,以基于脑电信号的脑机接口为典型代表。我国AI医疗器械论文发文量大且增速很快,其中中国科学院、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中山大学、首都医科大学和四川大学等多家机构发文量进入全球前列。我国聚焦AI图像分析的研究者众多,以田捷、郑海荣、汪源源为代表的研究者探索将AI技术用于各类医学图像分析,以戴建荣和沈定刚为代表的研究者则致力于探索AI在特定类别图像中的应用。此外,部分研究者聚焦于AI生理信号分析,例如以高小榕和明东为代表的研究者在脑机接口领域处于全球领先水平。美国AI医疗器械论文发文量较大且平稳增长,其中哈佛大学、斯坦福大学和约翰斯·霍普金斯大学的发文量进入全球前列。美国同样在图像分析方向发展相对成熟,比如埃默里大学的杨晓峰教授和斯坦福大学的邢磊教授在基于医学图像的AI辅助肿瘤精准放疗方面处于全球领先水平,西达赛奈医学中心的Dey Damini教授在AI辅助心血管图像分析方面产出颇丰。以上分析揭示了全球AI医疗器械研究的竞争格局与重点方向,为我国未来在该领域的持续创新和国际合作提供了有益借鉴。

重要声明

利益冲突声明:本文全体作者均声明不存在利益冲突。

作者贡献声明:陈娟和欧阳昭连负责研究设计;潘黎姿、龙俊羽负责数据采集;陈娟、杨楠、刘菲、卢岩负责数据分析;陈娟、潘黎姿、龙俊羽负责论文写作。

本文附件见本刊网站的电子版本(biomedeng.cn)。

Funding Statement

中国医学科学院医学与健康科技创新工程“医学知识管理与智能化知识服务关键技术研究”(2021-I2M-1-056);国家自然科学基金“面向2035的我国再生医学创新与产业发展战略研究”(L1924064)

References

- 1.朱明杰 AI应用或将成为引领产业变革的新质生产力. 上海人大月刊. 2024;(6):52. doi: 10.3969/j.issn.1674-2621.2024.06.037. [DOI] [Google Scholar]

- 2.袁辉 对《新一代人工智能发展规划》的解读. 科技风. 2018;(31):37. [Google Scholar]

- 3.国务院发布《新一代人工智能发展规划》. 中国标准化, 2017(15): 28.

- 4.教育部 国家发展改革委 财政部印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》的通知. 中华人民共和国教育部公报, 2020(Z1): 59-62.

- 5.程方正, 彭飞荣 可信人工智能标准体系建设研究. 标准科学. 2023;(9):19–23. doi: 10.3969/j.issn.1674-5698.2023.09.004. [DOI] [Google Scholar]

- 6.科技部等六部门联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》. 机器人技术与应用, 2022(5): 2.

- 7.生成式人工智能服务管理暂行办法. 中华人民共和国国务院公报, 2023(24): 39-42.

- 8.顾小清, 李世瑾, 李睿 人工智能创新应用的国际视野——美国NSF人工智能研究所的前瞻进展与未来教育展望. 中国远程教育. 2021;(12):1–9. [Google Scholar]

- 9.宋艳飞, 张瑶 美国人工智能战略政策新动向及特点分析. 人工智能. 2024;(2):70–78. [Google Scholar]

- 10.吴逸菲, 樊春良 创新系统视角下美国国家人工智能战略的演化逻辑及趋势分析. 科学学与科学技术管理. 2024;45(7):29–48. [Google Scholar]

- 11.Boeken T, Feydy J, Lecler A, et al Artificial intelligence in diagnostic and interventional radiology: where are we now? Diagn Interv Imag. 2023;104(1):1–5. doi: 10.1016/j.diii.2022.11.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Younis H A, Eisa T A E, Nasser M, et al A systematic review and meta-analysis of artificial intelligence tools in medicine and healthcare: applications, considerations, limitations, motivation and challenges. Diagnostics. 2024;14(1):109. doi: 10.3390/diagnostics14010109. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Van der Velden B H M, Kuijf H J, Gilhuijs K G A, et al Explainable Artificial Intelligence (XAI) in deep learning-based medical image analysis. Med Image Anal. 2022;79:102470. doi: 10.1016/j.media.2022.102470. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Zhang Y, Weng Y, Lund J Applications of Explainable Artificial Intelligence in diagnosis and surgery. Diagnostics. 2022;12(2):237. doi: 10.3390/diagnostics12020237. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Tang X, Shen H, Zhao S, et al Flexible brain-computer interfaces. Nat Electron. 2023;6(2):109–118. doi: 10.1038/s41928-022-00913-9. [DOI] [Google Scholar]

- 16.Sadeghi Z, Alizadehsani R, Cifci M A, et al A review of Explainable Artificial Intelligence in healthcare. Comput Electr Eng. 2024;118:109370. doi: 10.1016/j.compeleceng.2024.109370. [DOI] [Google Scholar]

- 17.Yu K, Beam A L, Kohane I S Artificial intelligence in healthcare. Nat Biomed Eng. 2018;2(10):719–731. doi: 10.1038/s41551-018-0305-z. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Joshi G, Jain A, Araveeti S R, et al FDA-approved artificial intelligence and machine learning (AI/ML)-enabled medical devices: an updated landscape. Electronics. 2024;13(3):498. doi: 10.3390/electronics13030498. [DOI] [Google Scholar]

- 19.梁宏, 王雅文 人工智能医疗器械的临床应用现状. 医疗卫生装备. 2024;45(2):74–81. [Google Scholar]

- 20.彭亮, 刘枭寅 人工智能医疗器械典型产品注册情况分析. 中国食品药品监管. 2024;(2):16–23. [Google Scholar]

- 21.苏涛, 邓春山, 李骁健 植入式脑机接口技术的医疗器械之路. 中国医疗器械杂志. 2023;47(3):304–308. doi: 10.3969/j.issn.1671-7104.2023.03.014. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Saha S, Mamun K A, Ahmed K, et al Progress in brain computer interface: challenges and opportunities. Front Syst Neurosci. 2021;15:578875. doi: 10.3389/fnsys.2021.578875. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.谢国, 王乐, 宋和平, 等 2023年度人工智能领域国家自然科学基金项目申请与资助情况综述. 模式识别与人工智能. 2024;37(2):95–105. [Google Scholar]

- 24.Wang S, Zha Y, Li W, et al A fully automatic deep learning system for COVID-19 diagnostic and prognostic analysis. Eur Respir J. 2020;56(2):2000775. doi: 10.1183/13993003.00775-2020. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Wang S, Cheng H, Ying L, et al DeepcomplexMRI: exploiting deep residual network for fast parallel MR imaging with complex convolution. Magn Reson Imaging. 2020;68:136–147. doi: 10.1016/j.mri.2020.02.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Zheng X, Yao Z, Huang Y, et al Deep learning radiomics can predict axillary lymph node status in early-stage breast cancer. Nat Commun. 2020;11(1):1236. doi: 10.1038/s41467-020-15027-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.戚凯, 崔莹佳, 田燕飞 美欧英人工智能竞逐及其前景. 现代国际关系. 2024;(5):118–139. [Google Scholar]

- 28.薛菁华 美国推动人工智能产业发展策略及其对中国人工智能生态构建的启示. 科技管理研究. 2024;44(10):22–29. doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2024.10.003. [DOI] [Google Scholar]

- 29.唐娜, 王浩, 钟代笛 人工智能医疗器械监管现状分析. 医疗卫生装备. 2022;43(8):54–58. [Google Scholar]

- 30.沙明泉, 李楠楠, 夏文静, 等 美国FDA监管科学研究进展及启示. 中国药物警戒. 2022;19(10):1055–1059. [Google Scholar]