Résumé

Objectif

Effectuer une révision systématique des effets de repas en famille fréquents sur les résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents et examiner s’il existe des différences dans les résultats selon le sexe.

Sources des données

Des études ont été cernées à la suite d’une recherche dans MEDLINE (de 1948 à la dernière semaine de juin 2011) et dans PsycINFO (de 1806 à la première semaine de juillet 2011) à l’aide de l’interface Ovide. Les expressions et mots clés MeSH utilisés seuls ou en combinaisons étaient les suivants : family, meal, food intake, nutrition, diets, body weight, adolescent attitudes, eating behaviour, feeding behaviour et eating disorders. Les bibliographies des articles jugés pertinents ont aussi été passées en revus.

Sélection des études

La recherche initiale a produit 1783 articles. Pour être incluses dans l’analyse, les études devaient répondre aux critères suivants : être publiées en anglais dans une revue révisée par des pairs; porter sur des enfants ou des adolescents; traiter de l’influence des repas en famille sur les paramètres psychosociaux (p. ex. consommation de drogues et autres substances, troubles de l’alimentation, dépression) chez les enfants ou les adolescents; avoir une conception d’étude appropriée, notamment des méthodes statistiques acceptables pour l’analyse des paramètres. Quatorze articles satisfaisaient aux critères d’inclusion. Deux examinateurs indépendants ont étudié et analysé les articles.

Synthèse

Dans l’ensemble, les résultats font valoir que la fréquence des repas en famille est inversement proportionnelle aux troubles de l’alimentation, à la consommation d’alcool et de drogues, aux comportements violents, aux sentiments de dépression ou aux pensées suicidaires chez les adolescents. Il existe une relation positive entre de fréquents repas en famille, une bonne estime de soi et la réussite scolaire. Les études révèlent des différences considérables dans les résultats chez les enfants et adolescents masculins et féminins, les sujets féminins ayant des résultats plus positifs.

Conclusion

Cette révision systématique vient confirmer davantage qu’il convient de préconiser de fréquents repas en famille. Tous les professionnels de la santé devraient renseigner les familles concernant les bienfaits de prendre régulièrement ensemble des repas.

Il est généralement reconnu que la dysfonction psychosociale est un problème chronique courant chez les enfants et les adolescents1,2. Étant donné que les problèmes de santé psychosociaux ont des répercussions sur la morbidité, la mortalité3 et le développement d’autres maladies4,5 à l’âge adulte, l’investigation de méthodes qui influencent et changent l’évolution de ces problèmes mérite de l’attention. Le développement sain des adolescents repose sur une myriade de facteurs familiaux6. Il a été démontré que des environnements familiaux sains, y compris la connexion familiale (p. ex. sentiments d’amour, de chaleur et d’affection exprimés par les parents) protègent contre les problèmes de santé mentale et psychosociaux et on étudie depuis longtemps le rôle de la famille en tant que contribution importante au bien-être des adolescents7–9. Fait intéressant à signaler, les jeunes garçons réagiraient différemment des jeunes filles à la dynamique et aux environnements familiaux10–13.

Les repas en famille sont une intervention simple et peu intrusive qui pourrait aisément être mise en œuvre pour stimuler un environnement familial sain. Le repas familial peut servir d’avenue pour accroître la cohésion14–16, la stabilité17 et la connectivité8 de la famille ou pour améliorer les facteurs développementaux de l’adolescent18, comme l’adaptation centrée sur les problèmes15 et le développement social et émotionnel8. De plus, les routines et les rituels de la famille, comme les repas ensemble, pourraient offrir une constance et un forum propices à s’informer comment se portent les membres de la famille et pour apprendre et enseigner de bons comportements alimentaires19.

On s’est récemment intéressé à étudier l’importance des repas familiaux et leurs effets positifs sur l’alimentation des enfants et des adolescents. Des études récentes font valoir que prendre des repas ensemble en famille est bénéfique pour les habitudes alimentaires des adolescents et que des repas en famille plus fréquents améliorent l’apport alimentaire chez les enfants et les adolescents20–25. Plusieurs études ont aussi examiné la relation entre les repas en famille et le surpoids ou l’obésité des enfants mais n’ont pas donné de résultats uniformes26–29. Dans une étude, on signalait qu’une plus grande fréquence de repas en famille était associée à moins de risque d’être en surpoids ou de le devenir à l’avenir26, tandis que dans d’autres, plus les repas familiaux étaient fréquents, moins les enfants avaient un surpoids, mais cette fréquence n’avait pas d’effet sur la probabilité d’un état de surpoids à l’avenir27,28.

Des chercheurs ont aussi commencé à examiner le rôle des repas en famille sur des marqueurs de bien-être chez les adolescents, comme les taux de toxicomanie et les troubles de l’alimentation19,30. Ces études semblent varier sur les plans de la conception et de l’étendue. Dans une récente révision se penchant sur les repas en famille et la prévention des risques à l’adolescence, Skeer et Ballard ont cerné une relation généralement positive entre la fréquence des repas en famille et des comportements à risque moins nombreux chez les adolescents31. Ils ont mentionné que cette association touchait en particulier l’aspect des comportements sexuels chez les adolescents; les effets protecteurs des repas en famille sur les comportements sexuels à risque semblaient plus forts et plus marqués chez les adolescentes que chez les adolescents.

À notre connaissance, aucune révision systématique n’a été effectuée sur la relation entre les repas en famille et les résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents. À cet égard, le but de cet article était de faire une révision systématique des effets des repas en famille sur les résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents et d’examiner s’il existe des études concernant les différences dans les résultats selon le sexe. Une étude de cette nature a le potentiel de mieux faire connaître l’importance des repas fréquents en famille tout en fournissant des données probantes à l’appui d’une stratégie de prévention et d’une intervention thérapeutique d’appoint faciles à mettre en œuvre.

SOURCES DES DONNÉES

Les études ont été cernées à la suite d’une recherche dans MEDLINE (de 1948 à la dernière semaine de juin 2011) et dans PsycINFO (de 1806 à la première semaine de juillet 2011) à l’aide de l’interface Ovid. Dans la recherche, il n’y avait pas de limites imposées quant à la date, la langue, l’âge ou la conception de l’étude. Les bibliographies des articles jugés pertinents ont aussi été examinées pour trouver d’autres articles appropriés à l’étude.

Sélection des études

Pour être incluses dans l’analyse, les études devaient répondre aux critères suivants : être publiées en anglais dans une revue révisée par des pairs; porter sur des enfants ou des adolescents; traiter de l’influence des repas en famille sur les paramètres psychosociaux (p. ex. consommation de drogues et autres substances, troubles de l’alimentation, dépression) chez les enfants ou les adolescents; avoir une conception d’étude appropriée, notamment des méthodes statistiques acceptables permettant d’examiner directement la relation entre les repas en famille et les résultats psychosociaux, comme des études de cohortes transversales ou longitudinales et des études contrôlées randomisées. Les études de cas, les commentaires et les révisions narratives ont été exclus. De plus, la conception de l’étude devait comporter des méthodes statistiques appropriées pour analyser les données concernant les résultats. Étant donné que le but de cette révision était d’évaluer les effets des repas en famille sur les résultats en matière de santé psychosociale des enfants et des adolescents, certaines études ont été exclues si elles ne se concentraient que sur les effets des repas en famille dans le contexte de traitements comme ceux pour des troubles de l’alimentation.

Deux auteurs (M.H., H.W.) ont passé en revue et comparé les études qui répondaient aux critères d’inclusion en ce qui a trait à ce qui suit : but de l’étude, échantillonnage et caractéristiques démographiques de l’étude, conception de l’étude (longitudinale c. transversale) et effets des repas en famille sur les paramètres mesurés (p ≤ ,05 était utilisé pour établir ce qui était statistiquement significatif). Les études ont été classées selon les paramètres évalués spécifiquement, ainsi qu’en fonction des différences entre les sexes.

SYNTHÈSE

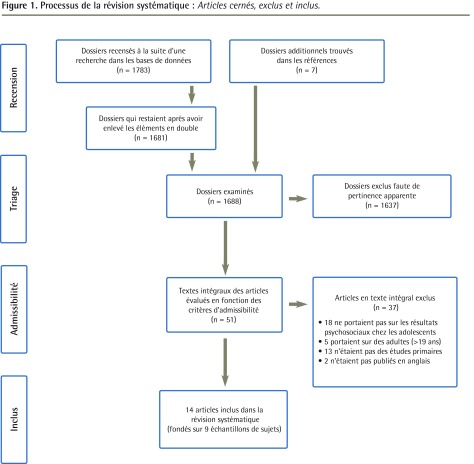

À la Figure 1 se trouve la liste des articles cernés, exclus et inclus. Quatorze articles (sept études longitudinales et sept transversales) répondaient aux critères (Tableau 1)15,16,18,19,30,32–40. Ces 14 articles portaient sur neuf échantillons de sujets différents. Cinq des articles (trois études longitudinales et deux transversales) se basaient sur des données tirées des projets EAT-I (Eating Among Teens) ou EAT-II19,36,38–40 et deux études longitudinales reposaient sur des données recueillies dans le projet Growing Up Today Study30,32. Parmi les autres sources de données figuraient celles de l’étude sur la croissance et la santé du National Heart, Lung, and Blood Institute15 et de l’étude Controlling Overweight and Obesity for Life33. Les autres données provenaient d’études individuelles. Toutefois, il n’y a pas de duplication de données dans ces publications, puisque chaque article examinait un paramètre différent ou un groupe spécifique de l’échantillon de sujets. Le Tableau 115,16,18,19,30,32–40 donne les sources des données, la méthode de collecte des données, les taux de réponse dans les études et des renseignements démographiques. Le Tableau 215,16,18,19,30,32–40 présente les principales constatations dans les études examinées.

Figure 1.

Processus de la révision systématique : Articles cernés, exclus et inclus.

Tableau 1.

Conception et caractéristiques des études examinées

| ÉTUDE | NOMBRE | SOURCES DES DONNÉES ET CONTEXTE | CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS | CONCEPTION DE L’ÉTUDE | PARAMÈTRES MESURÉS | DÉFINITION DE FRF | MESURES PSYCHOSOCIALES |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Franko et coll.15, 2008 | 2379 | Filles de la Californie, de Cincinnati et du Maryland âgées de 9 à 10 ans au début de l’étude qui participaient au NGHS | Filles seulement Âge moyen de 9,5 ans au début de l’étude Âge moyen de 18,6 ans après 10 ans |

Données longitudinales recueillies annuellement pendant 10 ans dans le contexte du NGHS Mesures administrées tous les 2 ans Rétention des participantes de 89 % après 10 ans Les données sur les repas en famille étaient obtenues à l’an 1 et 3 et les principales mesures des résultats ont été obtenues à l’an 5, 6 et 10 |

Comportements alimentaires désordonnés, inquiétude de l’image corporelle et usage de substances | « Combien de fois prenez-vous des repas avec un de vos parents ou les 2? » FRF non définie |

ITA—aspiration à la minceur, insatisfaction à propos de son corps et sous-échelles de la boulimie Échelle de stress ressenti Échelle d’évaluation de l’adaptabilité et de la cohésion de la famille III—sous-échelle de la cohésion Inventaire des stratégies d’adaptation Diverses questions pour évaluer la FRF et les caractéristiques démographiques |

| White et Halliwell16,2010 | 550 | Étudiants (de 11 à 16 ans) des 7e, 9e et 10e années dans des écoles publiques générales en milieux urbains du RU | Diversité ethnique et socioéconomique Garçons (n = 274), filles (n = 276) Âge moyen (ET) de 14,13 (1,09) ans |

Données transversales recueillies Sexe, date de naissance, taille, poids et emploi des parents signalés par les participants Des questionnaires remplis par les participants ont été utilisés pour évaluer la FRF, la connectivité familiale, l’environnement à l’heure des repas et la consommation d’alcool et de tabac |

Usage de substances | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Échelle des attitudes et des comportements alimentaires de la famille Diverses questions pour évaluer les caractéristiques démographiques, la FRF, les facteurs familiaux et la consommation d’alcool et de tabac |

| Fulkerson et coll.18, 2006 | 99 462 | Étudiants de la 6e année à la 12e année dans des écoles publiques et alternatives aux ÉU (213 villes, 25 États) | Diversité ethnique Garçons (n = 49 138), filles (n = 49 620) |

Données transversales recueillies durant l’année scolaire 1996–1997 Profils de la vie des étudiants; sondage sur les attitudes et les comportements administrés en classe par les districts scolaires participants |

Comportements alimentaires désordonnés, symptômes de dépression ou pensées suicidaires, estime de soi, réussite scolaire, usage de substances et comportements violents | 7 fois par semaines | Profils de la vie des étudiants; sondage sur les attitudes et les comportements Diverses questions choisies pour évaluer l’usage de substances, les symptômes de dépression, les pensées suicidaires, la violence, la réussite scolaire, la FRF et les variables démographiques |

| Neumark-Sztainer et coll.19, 2004 | 4746 | Adolescents des districts scolaires urbains et de la banlieue de Minneapolis qui ont participé au projet EAT | Diversité ethnique Garçons et filles Âge moyen (ET) de 14,9 (1,7) ans |

Données transversales recueillies durant l’année scolaire 1998–1999 Sondage du projet EAT administré par le personnel (TR de 81,5 %); taille et poids évalués |

Comportements alimentaires désordonnés | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Les questions spécifiques élaborées pour le projet EAT se fondaient sur les résultats de groupes témoins d’adolescents, un examen des instruments existants, une revue des opinions d’experts, un cadre théorique social-cognitif et des projets pilotes |

| Fisher et coll.30, 2007 | 5511 | Cohorte d’enfants qui ont participé à l’étude GUTS aux États-Unis. Les participants à l’étude GUTS sont les enfants des femmes qui ont pris part à la Nurses’ Health Study II | Garçons (n = 2228), filles (n = 3283) Âge variant entre 11 et 18 ans |

Données longitudinales recueillies en 1996 puis en 1998 et 1999 pour examiner les facteurs de prédiction de commencer à boire de l’alcool et d’en faire une consommation excessive À partir de 1996, des questionnaires de suivi du GUTS à répondre par les intéressés ont été postés aux participants chaque année En 1998 et 1999, la section du questionnaire sur la consommation d’alcool a été élargie et administrée aux participants (TR de 70 %) |

Usage de substances | « À quelle fréquence vous asseyez-vous avec d’autres membres de votre famille pour prendre le repas du midi ou du soir? » FRF non définie |

Questionnaire Alcohol Expectancy - version pour les adolescents Profil sur la perception de soi de Harter pour les enfants Diverses questions pour évaluer les variables contextuelles démographiques, familiales et sociales et le comportement en matière d’alcool |

| Haines et coll.32, 2010 | 13 448 | Cohorte d’enfants qui ont participé à l’étude GUTS aux États-Unis. Les participants à l’étude GUTS sont les enfants des femmes qui ont pris part à la Nurses’ Health Study II | Garçons (n = 5913), filles (n = 7535) Âge moyen (ET) (1e fois) de 11,9 (1,6) ans |

Données longitudinales recueillies en 1996, (1e fois, données repères), en 1997 (2e fois), en 1998 (3e fois), et en 1999 (4e fois) Des questionnaires à répondre par les intéressés ont été postés aux participants chaque année |

Comportements alimentaires désordonnés | « À quelle fréquence vous asseyez-vous avec d’autres membres de votre famille pour prendre le repas du midi ou du soir? » FRF non définie |

Questionnaire de surveillance des comportements à risque chez les jeunes Sondage McKnight sur les facteurs de risque Diverses questions pour évaluer des variables, comme la FRF, les taquineries des parents sur le poids et l’importance de la minceur pour les parents |

| Fulkerson et coll.33, 2009 | 145 | Adolescents à risque des écoles secondaires alternatives en milieux urbains et de la banlieue de Minneapolis qui ont participé au projet pilote COOL | Diversité ethnique Garçons (52 %), filles (61 %) Âge moyen (ET) de 17,2 (1,2) ans |

Données transversales recueillies en 2006 comme points de repère pour le projet pilote de l’équipe COOL Du personnel formé en recherche a administré en classe un sondage psychosocial aux étudiants; on a aussi inscrit les mesures de la taille et du poids |

Comportements alimentaires désordonnés, symptômes de dépression et usage de substances | « Au cours de la dernière semaine, combien de fois tous les gens avec qui vous vivez ou la plupart d’entre eux avez-vous soupé ensemble? » FRF définie comme de 5 à 7 repas par semaine |

Les questions spécifiques provenaient de sondages publiés antérieurement |

| Sen34, 2010 | 8984 | Des jeunes (de 12 à 16 ans) qui ont participé au National Longitudinal Survey of Youth | Un échantillon nationalement représentatif de la population américaine Des jeunes âgés de ≤ 14 ans en date du 31 décembre 1996, vivant avec au moins un de leurs parents Les nombres de participants selon le sexe ne sont pas précisés |

Données longitudinales recueillies de 1997 à 2000 | Usage de substances et comportements violents | On a demandé aux jeunes de dire le nombre de jours dans une semaine normale où leur famille prenait un repas ensemble FRF non définie |

Entrevue audio assistée par ordinateur administrée par l’intéressé |

| Woodruff et Hanning35, 2009 | 3223* | Étudiants de la 6e année à la 8e année de 86 écoles du Nord et du Sud de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse | Garçons (n = 1454), filles (n = 1548) | Données transversales recueillies durant l’année scolaire 2005–2006 Un questionnaire sur le web concernant les comportements alimentaires a été administré (le TR variait selon la région ou la ville et se situait entre 34 % et 98 %) |

Comportements alimentaires désordonnés, inquiétude de l’image corporelle et efficacité personnelle | « D’habitude, combien de jours par semaine prenez-vous le repas du midi ou du soir avec au moins un de vos parents? » FRF définie comme ≥ 6 jours par semaine |

Questionnaire sur les comportements alimentaires Diverses questions pour évaluer la FRF, l’inquiétude de l’image corporelle et l’efficacité personnelle |

| Eisenberg et coll.36, 2004 | 4746 | Adolescents des districts scolaires urbains et de la banlieue de Minneapolis qui ont participé au projet EAT | Diversité ethnique Garçons et filles Âge moyen (ET) de 14,9 (1,7) ans |

Données transversales recueillies durant l’année scolaire 1998–1999 Sondage du projet EAT administré par le personnel en classe (TR de 81,5 %); taille et poids évalués |

Estime de soi, réussite scolaire, symptômes de dépression, pensées suicidaires et usage de substances | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Échelle de mesure de l’estime de soi de Rosenberg Diverses questions pour évaluer la FRF, les facteurs familiaux, le rendement en classe, la dépression, les pensées suicidaires et les facteurs sociodémographiques |

| Sierra-Baigrie et coll.37, 2009 | 259 | Étudiants du niveau secondaire âgés de 12 à 21 ans d’Avilés, une ville au nord de l’Espagne | Garçons (58,3 %), filles (41,7 %) Âge moyen de 14,72 ans |

Des données transversales ont été recueillies à l’aide de divers questionnaires à répondre par les intéressés pour évaluer des sujets comme la symptomatologie boulimique, les compétences psychosociales, les problèmes émotionnels et comportementaux ainsi que les habitudes quant aux repas en famille Des chercheurs ont administré les questionnaires aux étudiants en classe, en groupes de 25 à 30 |

Comportements alimentaires désordonnés | « À quelle fréquence prenez-vous le repas du midi à table avec les membres de votre famille qui sont à la maison? » « À quelle fréquence prenez-vous le repas du soir à table avec les membres de votre famille qui sont à la maison? » FRF non définie |

Test d’investigation de la boulimie, Edinburgh Rapport par les jeunes Diverses questions pour évaluer la FRF et les épisodes d’hyperphagie |

| Neumark-Sztainer et coll.38, 2008 | 2516 | Adolescents des districts scolaires urbains et de la banlieue de Minneapolis qui ont participé au projet EAT-I et au projet EAT-II | Diversité ethnique et socioéconomique Garçons (n = 1130), filles (n = 1386) Âge moyen (ET) des participants de niveau scolaire moyen : 1e fois de 12,8 (0,8) ans; 2e fois de 17,2 (0,6) ans Âge moyen (ET) des participants de niveau scolaire secondaire : 1e fois de 15,8 (0,8) ans; 2e fois de 20,4 (0,8) ans |

Données longitudinales recueillies durant l’année scolaire 1998–1999 (1e fois) et à nouveau en 2003–2004 (2e fois) 1e fois : sondage du projet EAT-I administré par le personnel (TR de 81,5 %) 2e fois : sondage du projet EAT-II distribué par la poste et auto-administré (TR de 68,4 %) |

Comportements alimentaires désordonnés | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Les questions spécifiques élaborées pour le projet EAT se fondaient sur les résultats de groupes témoins d’adolescents, un examen des instruments existants, une revue des opinions d’experts, un cadre théorique social-cognitif et des projets pilotes |

| Neumark-Sztainer et coll.39, 2007 | 2516† | Adolescents des districts scolaires urbains et de la banlieue de Minneapolis qui ont participé au projet EAT-I et au projet EAT-II | Diversité ethnique et socioéconomique Garçons (n = 1130), filles (n = 1386) Âge moyen (ET) des participants de niveau moyen : 1e fois de 12,8 (0,8) ans; 2e fois de 17,2 (0,6) ans Âge moyen (ET) des participants de niveau scolaire secondaire : 1e fois de 15,8 (0,8) ans; 2e fois de 20,4 (0,8) ans |

Données longitudinales recueillies durant l’année scolaire 1998–1999 (1e fois) et à nouveau en 2003–2004 (2e fois) 1e fois : sondage du projet EAT-I administré par le personnel (TR de 81,5 %) 2e fois : sondage du projet EAT-II distribué par la poste et auto-administré (TR de 68,4 %) |

Comportements alimentaires désordonnés | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Les questions spécifiques élaborées pour le projet EAT se fondaient sur les résultats de groupes témoins d’adolescents, un examen des instruments existants, une revue des opinions d’experts, un cadre théorique social-cognitif et des projets pilotes |

| Eisenberg et coll.40, 2008 | 806 | Adolescents d’écoles de niveau moyen (7e et 8e années) au Minnesota qui ont participé au projet EAT-I et au projet EAT-II | Diversité ethnique et socioéconomique Garçons (n = 366), filles (n = 440) Âge moyen (ET) la 1e fois de 12,8 (0,8) ans; la 2e fois de 17,2 (0,6) ans |

Données longitudinales recueillies durant l’année scolaire 1998–1999 (1e fois) et à nouveau en 2003–2004 (2e fois) 1e fois : sondage du projet EAT-I administré par le personnel 2e fois : sondage du projet EAT-II distribué par la poste et auto-administré (TR de 69,5 %) |

Usage de substances | « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous tous, ou la plupart des membres de votre famille vivant à la maison, pris un repas ensemble? » RFF définis comme ≥ 5 fois par semaine |

Les questions spécifiques élaborées pour le projet EAT se fondaient sur les résultats de groupes témoins d’adolescents, un examen des instruments existants, une revue des opinions d’experts, un cadre théorique social-cognitif et des projets pilotes |

COOL—Controlling Overweight and Obesity for Life, ÉU—États-Unis, FRF—fréquence des repas en famille, GUTS—Étude Growing Up Today, ITA—Inventaire des troubles de l’alimentation, NGHS—Étude sur la croissance et la santé du National Heart, Lung, and Blood Institute, Projet EAT—Projet Eating Among Teens, RFF—repas fréquents en famille, RU—Royaume-Uni, TR—taux de réponse.

Résultats fondés sur une taille d’échantillon de N = 3025 en raison de l’exclusion de participants.

Résultats fondés sur un sous-groupe de patients qui faisaient du surpoids, de l’hyperphagie ou avaient un comportement de contrôle extrême du poids, comptant 577 sujets féminins et 312 sujets masculins (N total = 889)

Tableau 2.

Principales constatations des études examinées : A) Études dont les résultats différaient selon le sexe; B) Études dans lesquelles le sexe n’était pas précisé.

|

A) ÉTUDE DANS LAQUELLE LES RÉSULTATS DIFFÉRAIENT SELON LE SEXE |

PARAMÈTRES MESURÉS |

PRINCIPALES CONSTATATIONS

|

|

|---|---|---|---|

| FILLES | GARÇONS | ||

| Franko et coll.15, 2008 | Comportements alimentaires désordonnés, inquiétude de l’image corporelle et usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et les symptômes de boulimie, l’insatisfaction face à son corps, l’aspiration à la minceur et le tabagisme La FRF n’était pas significativement associée à des comportements de contrôle extrême du poids ni avec la consommation d’alcool |

SO |

| Neumark-Sztainer et coll.19, 2004 | Comportements alimentaires désordonnés | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et des comportements de contrôle extrême et moins excessif du poids, ainsi que les régimes amaigrissants chroniques La FRF n’était pas significativement associée avec l’hyperphagie |

Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et des comportements de contrôle extrême et moins excessif du poids (la relation avec un contrôle moins excessif du poids n’étant présente qu’après ajustements en fonction de l’IMC et des facteurs sociodémographiques) La FRF n’était pas associée significativement avec l’hyperphagie ni avec les régimes amaigrissants chroniques |

| Fisher et coll.30, 2007 | Usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et commencer à boire de l’alcool (c.-à-d. que les filles qui prenaient chaque jour un repas en famille étaient 50 % moins enclines à commencer à boire de l’alcool que celles qui ne prenaient un repas en famille que certains jours ou jamais) | La FRF n’était pas associée significativement avec commencer à boire de l’alcool |

| Haines et coll.32, 2010 | Comportements alimentaires désordonnés | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et la purgation, l’hyperphagie et les régimes amaigrissants chroniques | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et l’hyperphagie ainsi que les régimes amaigrissants chroniques La FRF n’était pas significativement associée avec la purgation |

| Sen34, 2010 | Usage de substances et comportements violents | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool et la violence physique | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool et la violence physique |

| Neumark-Sztainer et coll.38, 2008 | Comportements alimentaires désordonnés | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et les comportements de contrôle extrême et moins excessif du poids, l’hyperphagie et les régimes amaigrissants chroniques | La FRF n’était pas significativement associée avec des comportements de contrôle extrême du poids, l’hyperphagie ou les régimes amaigrissants chroniques Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et une probabilité accrue de contrôle moins excessif du poids (p. ex. sauter un repas et consommer très peu d’aliments) |

| Eisenberg et coll.36, 2004 | Estime de soi, réussite scolaire, symptômes de dépression ou pensées suicidaires et usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et une faible estime de soi, des moyennes scolaires peu élevées, de forts symptômes de dépression, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide, le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et des moyennes scolaires peu élevées, de forts symptômes de dépression, des pensées suicidaires, le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool La FRF n’était pas significativement associée avec une faible estime de soi |

| Neumark-Sztainer et coll.39, 2007 | Comportements alimentaires désordonnés | La FRF était associée de manière significative sur le plan statistique avec des comportements de contrôle extrême du poids et l’hyperphagie | La FRF n’était pas significativement associée avec des comportements de contrôle extrême du poids ni l’hyperphagie |

| Eisenberg et coll.40, 2008 | Usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool | La FRF n’était pas significativement associée avec le tabagisme, la consommation de marijuana et d’alcool |

|

B) ÉTUDE DANS LAQUELLE LE SEXE N’ÉTAIT PAS PRÉCISÉ |

PARAMÈTRES MESURÉS | PRINCIPALES CONSTATATIONS |

|---|---|---|

| White et Halliwell16, 2010 | Usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et le tabagisme et la consommation d’alcool |

| Fulkerson et coll.18, 2006 | Comportements alimentaires désordonnés, symptômes de dépression ou pensées suicidaires, estime de soi, réussite scolaire, usage de substances et comportements violents | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et la purgation, l’hyperphagie, la dépression ou le risque de suicide, la consommation d’alcool et de drogues, le tabagisme et les comportements violents Il y avait une association positive statistiquement significative entre la FRF et une meilleure estime de soi et une plus grande détermination à apprendre. |

| Woodruff et Hanning35, 2009 | Comportements alimentaires désordonnés, inquiétude de l’image corporelle et efficacité personnelle | Aucune association n’a été cernée entre la FRF et les régimes amaigrissants Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et sauter un repas (le petit déjeuner en particulier) et une inquiétude quant à un surpoids Il y avait une association positive statistiquement significative entre la FRF et une plus grande efficacité personnelle quant à une saine alimentation tant à la maison en famille que lors des activités sociales avec des amis |

| Fulkerson et coll.33, 2009 | Comportements alimentaires désordonnés, symptômes de dépression et usage de substances | Il y avait une association inversement proportionnelle statistiquement significative entre la FRF et sauter un repas (le petit déjeuner en particulier) et des symptômes de dépression La FRF n’était pas significativement associée avec des comportements de contrôle extrême ou moins excessif du poids, ni avec le tabagisme, la consommation de marijuana, d’alcool ou de drogues illicites |

| Sierra-Baigrie et coll.37, 2008 | Comportements alimentaires désordonnés | La FRF n’était pas significativement associée avec l’hyperphagie |

FRF—fréquence des repas en famille, IMC—indice de masse corporelle, SO—sans objet.

Fréquence des repas en famille

Les taux signalés de fréquence des repas en famille dans les études examinées variaient entre 32,9 %16 et 60,6 %34. Les rapports de la rareté des repas en famille (d’aucun à 2 repas par semaine) variaient aussi, allant de 11 %35 à 33,1 %36. Les variations dans les résultats sont probablement attribuables à de nombreux facteurs différents (p. ex. l’âge)24. Dans trois études longitudinales, on a constaté que la fréquence des repas en famille diminuait à mesure que les adolescents progressaient vers l’âge adulte32,34,35. Pareillement, il a été démontré que d’autres facteurs comme l’emplacement géographique et des questions culturelles influençaient les résultats. Par exemple, la fréquence des repas en famille semblait plus habituelle en Espagne qu’aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, notamment 78 % des jeunes Espagnols qui disaient prendre souvent des repas en famille37 par rapport à seulement 45 % des jeunes Américains18,38 et 32,9 % des jeunes Britanniques16. Dans la seule étude canadienne, on signale une prévalence de 70 % de repas familiaux très fréquents35; il faut cependant mentionner que l’échantillon de sujets dans cette étude est jeune, notamment de la sixième à la huitième année), ce qui peut être un facteur expliquant ce taux plus élevé.

Comportements alimentaires désordonnés

Le Tableau 215,16,18,19,30,32–40 présente les principales constatations expliquées dans la discussion qui suit. Neuf des 14 études exploraient la relation entre la fréquence des repas en famille et les comportements alimentaires désordonnés, comme le contrôle extrême du poids (défini comme l’ingestion de médicaments amaigrissants, l’auto-induction de vomissements, le recours à des laxatifs ou à des diurétiques pour contrôler le poids)15,18,19,32,33,38,39, le contrôle moins excessif du poids (défini comme le jeûne, la consommation de très peu d’aliments ou des substituts alimentaires, sauter des repas ou fumer la cigarette pour contrôler le poids)19,33,35,38, l’hyperphagie15,18,19,32,37–39 et les régimes amaigrissants chroniques19,32,35,38.

En général, certaines études rapportent une association inversement proportionnelle entre la fréquence des repas en famille et les comportements de contrôle extrême du poids15,19,32,38,39, le contrôle moins excessif du poids19,38, l’hyperphagie15,32,38,39 et les régimes amaigrissants chroniques19,32,38 et la plupart des études font valoir des constatations statistiquement significatives chez les filles même après des ajustements en fonction de facteurs comme la connectivité familiale, les caractéristiques sociodémographiques et les qualités personnelles et comportementales15,19,32,38,39.

Chez les garçons, au contraire, la plupart des études ne signalent pas d’association significative entre la fréquence des repas en famille et des comportements de contrôle extrême du poids19,38,39, l’hyperphagie19,38,39 ou les régimes amaigrissants chroniques19,38. En outre, une étude longitudinale indiquait que des repas en famille fréquents étaient associés de manière statistiquement significative avec une plus grande probabilité de comportements de contrôle du poids moins excessifs, avant et après ajustements en fonction de diverses variables38.

Dans les études où les constatations n’étaient pas ventilées selon le sexe, les résultats n’étaient pas uniformes18,33,35,37.

Comportements extériorisés

Des études de recherche exploraient les associations entre la fréquence des repas en famille et des comportements extériorisés comme la consommation de drogues et d’autres substances ou la violence.

Usage de substances

Les substances examinées dans ces études incluaient le tabac (cigarettes), la marijuana, l’alcool et les drogues illicites. Chez les sujets féminins, on a constaté une association inversement proportion-nelle entre la fréquence des repas en famille et l’usage de la cigarette15,34,36,40, de l’alcool30,34,36,40 et de la marijuana34,36,40, même après des ajustements en fonction de caractéristiques démographiques, familiales et parentales, de la situation socioéconomique et de variables concernant l’utilisation antérieure de substances34,36,40.

Les résultats des études étaient moins uniformes chez les sujets masculins. La fréquence des repas en famille était négativement associée à l’usage de la cigarette, de la marijuana et de l’alcool dans certaines études34,36, mais pas dans d’autres30,40. Le Tableau 215,16,18,19,30,32–40 présente les résultats des études qui ne faisaient pas de distinctions entre les sexes 16,18,33.

Violence

Des associations inversement proportionnelles ont été constatées dans deux études entre des repas fréquents en famille et la violence, comme la fréquence de batailles, de coups, de blessures à autrui, le port ou l’usage d’une arme ou les menaces de blessures physiques18,34.

Comportements intériorisés

Les associations entre la fréquence des repas en famille et les comportements intériorisés comme l’image corporelle, l’estime de soi, la réussite scolaire, les symptômes de dépression et les pensées suicidaires sont présentées ci-après.

Inquiétude de l’image corporelle

La fréquence des repas en famille était inversement associée à la fois avec une insatisfaction de l’image corporelle et la recherche de la minceur15 ainsi que les préoccupations à propos du surpoids35. Aucune étude ne portait sur ces variables chez les sujets masculins.

Estime de soi ou efficacité personnelle

Dans une étude, on a relevé une association négative entre la fréquence des repas en famille et une faible estime de soi chez les filles, mais pas chez les garçons36. Dans une autre étude (tous sexes confondus), on rapportait une association positive entre de fréquents repas en famille et une plus grande estime de soi, même après avoir apporté des ajustements en fonction de divers facteurs familiaux18, tandis que dans une autre encore, non spécifique en fonction du sexe, on rapportait une association positive entre des repas en famille réguliers et une plus grande efficacité personnelle en ce qui a trait à une saine alimentation dans divers environnements sociaux35.

Réussite scolaire

On indiquait dans une étude que la fréquence des repas en famille était positivement reliée à des moyennes scolaires plus élevées, tant chez les filles que les garçons, et les données demeuraient statistiquement significatives après des ajustements selon divers facteurs démographiques et familiaux36. Une autre étude corroborait une association semblable entre de fréquents repas en famille et la volonté d’apprendre, demeurant elle aussi significative sur le plan statistique après avoir tenu compte du soutien et de la communication au sein de la famille18.

Symptômes de dépression ou pensées suicidaires

Une association négative significative sur le plan statistique a été rapportée dans une étude entre la fréquence des repas en famille et des symptômes dépressifs sévères, ainsi que des pensées suicidaires chez les sujets des deux sexes36. Cette signification statistique est demeurée intacte même après des ajustements en fonction de divers facteurs démographiques et familiaux. La seule différence cernée entre les sexes était l’existence d’un lien négatif, statistiquement significatif, entre les repas familiaux fréquents et les tentatives de suicide chez les sujets féminins qui n’était pas présent chez leurs homologues masculins. Deux autres études sans distinction selon le sexe ont relevé une association inversement proportionnelle, significative sur le plan statistique, entre la fréquence des repas en famille et les symptômes de dépression18,33 et l’une d’entre elle incluait dans cette association un risque de suicide18. La validité statistique est demeurée intacte après l’ajustement en fonction de facteurs semblables.

DISCUSSION

Les constatations à la suite de cette révision systématique indiquent que les repas fréquents en famille sont associés à de meilleurs résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents. En général, la fréquence des repas en famille était inversement associée à des troubles de l’alimentation, à la consommation d’alcool et d’autres substances, à des comportements violents, à des sentiments de dépression ou à des pensées suicidaires. Il y avait une relation positive entre de fréquents repas en famille, une meilleure estime de soi, une volonté d’apprendre et de meilleures moyennes scolaires, les sujets féminins semblant bénéficier de plus d’effets protecteurs des repas fréquents en famille que les garçons.

Que savons-nous à propos des obstacles qui empêchent de prendre souvent des repas en famille? Les horaires chargés des parents et des adolescents41–45 sont souvent mentionnés comme les raisons habituelles de ne pas se réunir pour des repas en famille. De plus, il existe une disparité dans la fréquence des repas en famille selon le niveau socioéconomique. Neumark-Sztainer et ses collaborateurs ont relevé qu’une situation socioéconomique moins élevée était reliée à une baisse de la fréquence des repas en famille21 et Widome et ses collègues ont constaté que des jeunes vivant une insécurité alimentaire prenaient moins souvent de repas en famille que les jeunes n’étant pas aux prises avec ce problème46. De 1999 à 2010, on a observé une diminution de la fréquence des repas familiaux chez les adolescents de faible situation socioéconomique et une augmentation de celle-ci chez les jeunes des classes socioéconomiques de moyennes à élevées47.

Même si nous avons fait des progrès dans notre compréhension de certains aspects, il demeure difficile de savoir exactement comment les repas en famille améliorent les résultats chez les jeunes, surtout chez les adolescentes. La relation entre les repas en famille et les résultats psychosociaux pourrait, de fait, être bidirectionnelle (c.-à-d. que des repas en famille plus nombreux entraînent un baisse des risques de mauvais résultats psychosociaux, mais aussi que les jeunes et les familles plus sains sur le plan psychosocial pourraient simplement être plus enclins à prendre des repas ensemble).

L’explication des différences entre les effets des repas en famille sur les garçons et sur les filles est incertaine. Des études ont démontré que les garçons et les filles réagissent différemment à la dynamique familiale. Par exemple, Crosnoe a observé que l’instabilité familiale augmentait les risques socioémotionnels d’obésité chez les filles, sans être le cas chez les garçons11. D’autres chercheurs ont aussi constaté que, lorsque des jeunes filles à risque élevé percevaient la connectivité de leur famille comme étant forte, elles avaient moins de risque d’être sexuellement actives et d’avoir commencé à l’être avant 13 ans, mais ce n’était pas le cas chez les garçons13. De plus, les jeunes femmes réagissent différemment aux problèmes financiers de la famille et elles sont plus sensibles aux désagréments familiaux (p. ex. mauvaise humeur des parents) que les jeunes hommes10. Griffin et ses collaborateurs ont constaté que certains effets protecteurs des pratiques parentales se limitaient aux sujets féminins12; par exemple, la vérification parentale des devoirs était associée à moins d’agressivité de la part des filles que des garçons. Si le mécanisme des effets positifs des repas en famille est relié à la connectivité familiale et à d’autres facteurs semblables, il est donc possible que les garçons ne ressentent pas le même effet protecteur des repas en famille fréquents en raison de leurs réactions différentes à la dynamique familiale31.

Il faudrait d’autres études pour examiner les mécanismes précis selon lesquels des repas en famille fréquents pourraient améliorer les résultats psychosociaux chez les jeunes. De plus, la recherche devrait continuer à explorer les obstacles à la prise fréquente de repas en famille, y compris les facteurs socioéconomiques.

Limitations

Chacune des études examinées comporte des limitations. En ce qui a trait aux résultats des études transversales, nous pouvons inférer des associations, mais pas la causalité. Par exemple, ceux qui s’inquiètent du surpoids ou ceux qui ont déjà des troubles de l’alimentation, des problèmes d’usage ou d’abus de substances et ainsi de suite pourraient éviter les repas en famille et ceux qui n’ont pas ces problèmes pourraient être plus enclins envers les repas familiaux. De nombreuses études se fient aussi aux données de sondages auxquels ont répondu les intéressés. Ces données ont le potentiel d’être influencées par un biais de rappel ou de désirabilité sociale. Il pourrait aussi y avoir un facteur de protection non mesuré dans les familles qui prennent régulièrement ensemble des repas qui n’a pas été saisi; il est possible que d’autres facteurs confusionnels non mesurés (p. ex. structure familiale) puissent expliquer les résultats positifs. De plus, la généralisation globale de certains des échantillons est variable selon la variabilité démographique des échantillons. Toutefois, même avec ces limitations, ces études combinées dégagent des tendances fondées sur des échantillons très larges, souvent diversifiés. Les études portaient sur des échantillons se situant entre 145 à 99 462 sujets, incluant différentes ethnicités, et plusieurs ont tenté d’ajuster les résultats en fonction de facteurs confusionnels possibles comme la connectivité familiale. En outre, la nature longitudinale de certaines des études examinées procure des associations plus convaincantes.

Conclusion

Cette révision vient corroborer davantage que des repas en famille fréquents sont associés à de meilleurs résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents. Même s’il faut plus d’études de recherche pour prouver le lien de cause à effet, il y a peu de risques de recommander que les familles essaient de prendre souvent des repas en famille. Tous les professionnels de la santé devraient renseigner les familles sur les effets potentiels des repas pris ensemble. De plus, les professionnels devraient explorer les obstacles susceptibles d’empêcher les repas en famille et discuter de stratégies possibles pour le faire plus souvent.

POINTS DE REPÈRE DU RÉDACTEUR

Cette révision systématique a permis de constater que des repas en famille fréquents étaient associés à de meilleurs résultats psychosociaux chez les enfants et les adolescents. La fréquence des repas en famille était inversement proportionnelle aux troubles de l’alimentation, à la consommation d’alcool et de drogues, aux comportements violents, aux sentiments de dépression ou aux pensées suicidaires. Il y avait une relation positive entre des repas fréquents en famille et une plus grande estime de soi, une détermination à apprendre ou des moyennes scolaires plus élevées.

Selon les constatations, les filles semblaient retirer des repas fréquents en famille plus d’effets protecteurs que les garçons.

Étant donné que la dysfonction psychosociale est l’un des problèmes chroniques les plus courants chez les enfants et les adolescents, les professionnels de la santé devraient renseigner les familles sur les bienfaits de prendre régulièrement des repas ensemble. De plus, les professionnels devraient explorer les obstacles qui se posent aux repas en famille et discuter de stratégies possibles à mettre en œuvre.

Footnotes

Cet article donne droit à des credits Mainpro-M1. Pour obtenir des crédits, allez à www.cfp.ca et cliquez sur le lien vers Mainpro.

Cet article fait l’objet d’une révision par des pairs.

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of contents for the February 2015 issue on page e96.

Collaborateurs

Dre Harrison a contribué à la conception de l’étude et à l’acquisition de données, a révisé tous les articles inclus dans la révision systématique, a interprété les données et a rédigé l’ébauche du manuscrit. Dr Norris a contribué à la conception et au concept de l’étude et a révisé le manuscrit. Mme Obeid a participé à l’analyse et à l’interprétation des données et a contribué à l’ébauche et à la révision du manuscrit. Mme Fu a contribué à l’analyse des données, ainsi qu’à l’ébauche et à la révision du manuscrit. Dre Weinstangel a participé à l’acquisition de données, a révisé les articles inclus dans la révision systématique, a contribué à l’analyse des données et a aidé dans la rédaction de l’ébauche du manuscrit. Mme Sampson a participé à la conception de l’étude et à l’acquisition des données, ainsi qu’à l’ébauche et à la révision du manuscrit. Tous les auteurs ont lu et approuvé le manuscrit final.

Intérêts concurrents

Aucun déclaré

Références

- 1.Kelleher KJ, Wolraich ML. Diagnosing psychosocial problems. Pediatrics. 1996;97(6 Pt 1):899–901. [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Reijneveld SA, Vogels AG, Brugman E, van Ede J, Verhulst FC, Verloove-Vanhorick SP. Early detection of psychosocial problems in adolescents: how useful is the Dutch short indicative questionnaire (KIVPA)? Eur J Public Health. 2003;13(2):152–9. doi: 10.1093/eurpub/13.2.152. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Piko BF. Self-perceived health among adolescents: the role of gender and psychosocial factors. Eur J Pediatr. 2007;166(7):701–8. doi: 10.1007/s00431-006-0311-0. Publ. en ligne du 21 nov. 2006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Bunker SJ, Colquhoun DM, Esler MD, Hickie IB, Hunt D, Jelinek VM, et al. “Stress” and coronary heart disease: psychosocial risk factors. Med J Aust. 2003;178(6):272–6. doi: 10.5694/j.1326-5377.2003.tb05193.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Hawkins JD, Catalano RF, Miller JY. Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychol Bull. 1992;112(1):64–105. doi: 10.1037/0033-2909.112.1.64. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Fulkerson JA, Strauss J, Neumark-Sztainer D, Story M, Boutelle K. Correlates of psychosocial well-being among overweight adolescents: the role of the family. J Consult Clin Psychol. 2007;75(1):181–6. doi: 10.1037/0022-006X.75.1.181. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Kingon YS, O’Sullivan AL. The family as a protective asset in adolescent development. J Holist Nurs. 2001;19(2):102–21. doi: 10.1177/089801010101900202. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Resnick MD, Bearman PS, Blum RW, Bauman KE, Harris KM, Jones J, et al. Protecting adolescents from harm. Findings from the National Longitudinal Study on Adolescent Health. JAMA. 1997;278(10):823–32. doi: 10.1001/jama.278.10.823. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Resnick MD, Harris LJ, Blum RW. The impact of caring and connectedness on adolescent health and well-being. J Paediatr Child Health. 1993;29(Suppl 1):S3–9. doi: 10.1111/j.1440-1754.1993.tb02257.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Conger RD, Conger KJ, Elder GH, Lorenz FO, Simon RL, Whitbeck LB. Family economic stress and adjustment of early adolescent girls. Dev Psychol. 1993;29:206–19. [Google Scholar]

- 11.Crosnoe R. Obesity, family instability, and socioemotional health in adolescence. Econ Hum Biol. 2012;10(4):375–84. doi: 10.1016/j.ehb.2012.04.005. Publ. en ligne du 15 mai 2012. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Griffin KW, Botvin GJ, Scheier LM, Diaz T, Miller NL. Parenting practices as predictors of substance use, delinquency, and aggression among urban minority youth: moderating effects of family structure and gender. Psychol Addict Behav. 2000;14(2):174–84. doi: 10.1037//0893-164x.14.2.174. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Markham CM, Tortolero SR, Escobar-Chaves SL, Parcel GS, Harrist R, Addy RC. Family connectedness and sexual risk-taking among urban youth attending alternative high schools. Perspect Sex Reprod Health. 2003;35(4):174–9. doi: 10.1363/psrh.35.174.03. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Larson RW, Branscomb KR, Wiley AR. Forms and functions of family mealtimes: multidisciplinary perspectives. New Dir Child Adolesc Dev. 2006;111:1–15. doi: 10.1002/cd.152. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Franko DL, Thompson D, Affenito SG, Barton BA, Striegel-Moore RH. What mediates the relationship between family meals and adolescent health issues? Health Psychol. 2008;27(Suppl 2):S109–17. doi: 10.1037/0278-6133.27.2(Suppl.).S109. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.White J, Halliwell E. Alcohol and tobacco use during adolescence: the importance of the family mealtime environment. J Health Psychol. 2010;15(4):526–32. doi: 10.1177/1359105309355337. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.McDaniel SA, Tepperman L. Close relations: an introduction to the sociology of families. Toronto, ON: Prentice Hall Allyn and Bacon Canada; 2000. [Google Scholar]

- 18.Fulkerson JA, Story M, Mellin A, Leffert N, Neumark-Sztainer D, French SA. Family dinner meal frequency and adolescent development: relationships with developmental assets and high-risk behaviors. J Adolesc Health. 2006;39(3):337–45. doi: 10.1016/j.jadohealth.2005.12.026. Publ. en ligne du 10 juill. 2006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Neumark-Sztainer D, Wall M, Story M, Fulkerson JA. Are family meal patterns associated with disordered eating behaviors among adolescents? J Adolesc Health. 2004;35(5):350–9. doi: 10.1016/j.jadohealth.2004.01.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Videon TM, Manning CK. Influences on adolescent eating patterns: the importance of family meals. J Adolesc Health. 2003;32(5):365–73. doi: 10.1016/s1054-139x(02)00711-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M, Croll J, Perry C. Family meal patterns: associations with sociodemographic characteristics and improved dietary intake among adolescents. J Am Diet Assoc. 2003;103(3):317–22. doi: 10.1053/jada.2003.50048. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Larson NI, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M. Family meals during adolescence are associated with higher diet quality and healthful meal patterns during young adulthood. J Am Diet Assoc. 2007;107(9):1502–10. doi: 10.1016/j.jada.2007.06.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Larson NI, Nelson MC, Neumark-Sztainer D, Story M, Hannan PJ. Making time for meals: meal structure and associations with dietary intake in young adults. J Am Diet Assoc. 2009;109(1):72–9. doi: 10.1016/j.jada.2008.10.017. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Woodruff SJ, Hanning RM. A review of family meal influence on adolescents’ dietary intake. Can J Diet Pract Res. 2008;69(1):14–22. doi: 10.3148/69.1.2008.14. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Pearson N, Biddle SJ, Gorely T. Family correlates of breakfast consumption among children and adolescents. A systematic review. Appetite. 2009;52(1):1–7. doi: 10.1016/j.appet.2008.08.006. Publ. en ligne du 22 août 2008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Sen B. Frequency of family dinner and adolescent body weight status: evidence from the National Longitudinal Survey of Youth, 1997. Obesity (Silver Spring) 2006;14(12):2266–76. doi: 10.1038/oby.2006.266. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Taveras EM, Rifas-Shiman SL, Berkey CS, Rockett HR, Field AE, Frazier AL, et al. Family dinner and adolescent overweight. Obes Res. 2005;13(5):900–6. doi: 10.1038/oby.2005.104. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Fulkerson JA, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Story M. Family meal frequency and weight status among adolescents: cross-sectional and 5-year longitudinal associations. Obesity (Silver Spring) 2008;16(11):2529–34. doi: 10.1038/oby.2008.388. Publ. en ligne du 14 août 2008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Valdés J, Rodríguez-Artalejo F, Aguilar L, Jaén-Casquero MB, Royo-Bordonada MÁ. Frequency of family meals and childhood overweight: a systematic review. Pediatr Obes. 2013;8(1):e1–13. doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00104.x. Publ. en ligne du 13 déc. 2012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Fisher LB, Miles IW, Austin SB, Camargo CA, Jr, Colditz GA. Predictors of initiation of alcohol use among US adolescents: findings from a prospective cohort study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(10):959–66. doi: 10.1001/archpedi.161.10.959. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Skeer MR, Ballard EL. Are family meals as good for youth as we think they are? A review of the literature on family meals as they pertain to adolescent risk prevention. J Youth Adolesc. 2013;42(7):943–63. doi: 10.1007/s10964-013-9963-z. Publ. en ligne du 28 mai 2013. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.Haines J, Gillman MW, Rifas-Shiman S, Field AE, Austin SB. Family dinner and disordered eating behaviors in a large cohort of adolescents. Eat Disord. 2010;18(1):10–24. doi: 10.1080/10640260903439516. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Fulkerson JA, Kubik MY, Story M, Lytle L, Arcan C. Are there nutritional and other benefits associated with family meals among at-risk youth? J Adolesc Health. 2009;45(4):389–95. doi: 10.1016/j.jadohealth.2009.02.011. Publ. en ligne du 28 mai 2009. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Sen B. The relationship between frequency of family dinner and adolescent problem behaviors after adjusting for other family characteristics. J Adolesc. 2010;33(1):187–96. doi: 10.1016/j.adolescence.2009.03.011. Publ. en ligne du 23 mai 2009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Woodruff SJ, Hanning RM. Associations between family dinner frequency and specific food behaviors among grade six, seven, and eight students from Ontario and Nova Scotia. J Adolesc Health. 2009;44(5):431–6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.10.141. Publ. en ligne du 9 janv. 2009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Eisenberg ME, Olson RE, Neumark-Sztainer D, Story M, Bearinger LH. Correlations between family meals and psychosocial well-being among adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(8):792–6. doi: 10.1001/archpedi.158.8.792. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Sierra-Baigrie S, Lemos-Giráldez S, Fonseca-Pedrero E. Binge eating in adolescents: its relation to behavioural problems and family-meal patterns. Eat Behav. 2009;10(1):22–8. doi: 10.1016/j.eatbeh.2008.10.011. Publ. en ligne du 31 oct. 2008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 38.Neumark-Sztainer D, Eisenberg ME, Fulkerson JA, Story M, Larson NI. Family meals and disordered eating in adolescents: longitudinal findings from project EAT. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(1):17–22. doi: 10.1001/archpediatrics.2007.9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Neumark-Sztainer DR, Wall MM, Haines JI, Story MT, Sherwood NE, van den Berg PA. Shared risk and protective factors for overweight and disordered eating in adolescents. Am J Prev Med. 2007;33(5):359–69. doi: 10.1016/j.amepre.2007.07.031. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Eisenberg ME, Neumark-Sztainer D, Fulkerson JA, Story M. Family meals and substance use: is there a long-term protective association? J Adolesc Health. 2008;43(2):151–6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.01.019. Publ. en ligne du 11 avr. 2008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University . The importance of family dinners VI. New York, NY: The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University; 2010. Accessible à: www.casacolumbia.org/upload/2010/20100922familydinners6.pdf. Réf. du 14 janv. 2015. [Google Scholar]

- 42.Hill JP, Holmbeck GN. Attachment and autonomy during adolescence. In: Whitehurst G, editor. Annals of child development. Greenwich, CT: JAI Press; 1986. [Google Scholar]

- 43.Rovner AJ, Mehta SN, Haynie DL, Robinson EM, Pound HJ, Butler DA, et al. Perceived benefits, barriers, and strategies of family meals among children with type 1 diabetes mellitus and their parents: focus-group findings. J Am Diet Assoc. 2010;110(9):1302–6. doi: 10.1016/j.jada.2010.06.010. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Neumark-Sztainer D, Story M, Ackard D, Moe J, Perry C. The “family meal”: views of adolescents. J Nutr Educ. 2000;32(6):329–34. [Google Scholar]

- 45.Ritchie LD, Welk G, Styne D, Gerstein DE, Crawford PB. Family environment and pediatric overweight: what is a parent to do? J Am Diet Assoc. 2005;105(5 Suppl 1):S70–9. doi: 10.1016/j.jada.2005.02.017. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 46.Widome R, Neumark-Sztainer D, Hannan PJ, Haines J, Story M. Eating when there is not enough to eat: eating behaviors and perceptions of food among food-insecure youths. Am J Public Health. 2009;99(5):822–8. doi: 10.2105/AJPH.2008.139758. Publ. en ligne du 19 mars 2009. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 47.Neumark-Sztainer D, Wall M, Fulkerson JA, Larson N. Changes in the frequency of family meals from 1999 to 2010 in the homes of adolescents: trends by sociodemographic characteristics. J Adolesc Health. 2013;52(2):201–6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2012.06.004. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]