Abstract

Fundamento y objetivo

Determinar la asociación entre fragilidad y mortalidad, dependencia funcional, caídas y hospitalizaciones en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).

Sujetos y métodos

Estudio prospectivo poblacional en México en el que se seleccionaron sujetos de 60 años o más, que fueron evaluados en las variables de fragilidad durante la primera vuelta del estudio en el año 2001 y que incluyó: dificultad para levantarse de una silla después de haber estado sentado(a) durante largo tiempo, pérdida de peso de 5 kilogramos o más en los últimos dos años y falta de energía. Los sujetos fueron catalogados como robustos, prefrágiles y frágiles cuando tenían cero, una o dos de las características anteriores, respectivamente. La mortalidad, hospitalizaciones, caídas y dependencia funcional fueron evaluadas en la segunda vuelta del estudio en el año 2003. Se calculó el riesgo relativo para cada una de las complicaciones, así como análisis multivariado con regresión de Cox para el caso de mortalidad y regresión logística para el resto.

Resultados

Los estados de prefragilidad y fragilidad se asociaron independientemente con mortalidad, con índices de riesgo ajustados de 1,61 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%] 1,01-2,55) y 1,94 (IC 95% 1,20-3,13), respectivamente. Sólo el estado de fragilidad se asoció independientemente con hospitalización y dependencia funcional, con una razón de momios ajustada de 1,53 (IC 95% 1,13-2,07) y 3,07 (IC 95% 1,76-5,34), respectivamente. No hubo asociación entre los estados de prefragilidad y fragilidad con caídas.

Conclusión

El estado de fragilidad se asocia independientemente con mortalidad, hospitalizaciones y disfuncionalidad en actividades básicas de la vida diaria en los siguientes dos años en población mexicana.

Keywords: Fragilidad, Ancianos, Mortalidad, Hospitalizaciones, Caídas, Mexicanos, México

Abstract

Background and objective

To determine the association between frailty and mortality, dysfunctionality, falls and hospitalizations in the Mexican Health and Aging Study.

Subjects and methods

Prospective, population study in Mexico, that included subjects of 60 years and older who were evaluated for the variables of frailty during the year 2001 (first wave of the study) which included: difficulty to rise from a chair after being seated during long time, weight loss of 5 kilograms or more in the last two years, and absence of energy. Frail subjects were considered when they had at least two conditions. The robust group was considered when they had zero conditions. Pre-frail or intermediate were those with one condition. Mortality, hospitalizations, falls, and functional dependency were evaluated during 2003 (second wave of the study). Relative risk was calculated for each complication, as well as hazard ratio and odds ratio through Cox Regression Model (for mortality) and logistic regression (for the rest of the complications) respectively, adjusted for covariates.

Results

The states of frailty and pre-frailty were independently associated with mortality, hazard ratio of 1.61 (CI 95% 1.01-2.55) and 1.94 (CI 95% 1.20-3.13), respectively. Only the state of frailty was independently associated with hospitalization and functional dependence, odds ratio of 1.53 (CI 95% 1.13-2.07) and 3.07 (CI 95% 1.76-5.34). There was no association between pre-frailty or frailty with falls.

Conclusion

Frailty is associated with an increase in the rate of mortality, hospitalizations and dependence in basic activities of daily life.

Introducción

La transición demográfica y epidemiológica asociada al aumento en la esperanza de vida ha tenido implicaciones importantes para los sistemas de salud en todo el mundo. Una de ellas es el envejecimiento poblacional. En México, para el año 2050 la población de adultos mayores aumentará en alrededor de 26 millones, aunque más del 75% de este incremento ocurrirá a partir de 2020. Debido a este acelerado crecimiento, se estima que la población de 60 años o más, que a la fecha representa casi uno de cada 13 mexicanos (7,6%), en 2030 representará uno de cada seis (17,1%) y en 2050 más de uno de cada cuatro (27,7%). La media de edad de la población, que en la actualidad es de 28 años, ascenderá a 37 y 43 años en 2030 y 2050, respectivamente1. Es de esperar que este fenómeno genere un aumento de las enfermedades asociadas con la edad, entre ellas la fragilidad, que es considerada un estado de vulnerabilidad al estrés y se asocia con eventos adversos, como hospitalizaciones, caídas e incluso muerte2–4, por lo que afecta de manera directa la calidad de vida de la población adulta mayor, lo que determinará un mayor uso de los servicios de salud y repercutirá en los costes directos e indirectos de su atención.

En general, se ha aceptado que la fragilidad es un término en medicina geriátrica que describe la presencia de deterioro multisistémico y vulnerabilidad que se expande y que no ha emergido como un síndrome clínico con una definición consensuada5, sin una herramienta clínica estandarizada para su evaluación6, e incluso existe controversia respecto a si la fragilidad debiese ser definida en términos de factores biomédicos o si los factores psicosociales debieran ser incluidos7,8. Incluso se han buscado algunos síntomas como indicadores precoces del proceso de fragilidad9.

Existen mútiples índices para medir la fragilidad2,10–15, algunos son breves2,14,15 y otros extensos10–12, y que además han sido comparados entre sí con resultados variables. En población mexicana sólo se ha empleado el índice de fragilidad de Rockwood et al10, el cual se basa en la cuenta de déficits en salud (los cuales pueden ser signos, síntomas, enfermedades, discapacidades, anormalidades radiográficas, de laboratorio o electrocardiográficas) y en función de la cantidad de déficits dependerá la probabilidad de ser frágil10, probándose su asociación con mortalidad en mexicanos12. Sin embargo, no se ha probado la asociación entre los estados de prefragilidad y fragilidad definidos por Ensrud et al14,15 de una manera breve, con el desarrollo de eventos adversos en geriatría como muerte, dependencia funcional, caídas y hospitalizaciones en población mexicana.

Debido a lo anterior, el objetivo del presente análisis fue determinar la asociación entre los estados de prefragilidad y fragilidad, descritos por Ensrud et al14,15, con eventos adversos en geriatría como mortalidad, dependencia funcional, caídas y hospitalizaciones, a partir de la base de datos del ENASEM, que consiste en una encuesta sobre los procesos de envejecimiento y el peso de las enfermedades y que registra datos de la primera vuelta realizada en 2001 y de la segunda en 2003, con medición de los eventos adversos en geriatría antes mencionados.

Material y método

Para la realización del presente trabajo se empleó la base de datos del ENASEM16, que es un estudio prospectivo efectuado en sujetos mexicanos nacidos antes de 1951, así como en sus parejas. El diseño metodológico fue realizado por el Centro de Estudios de Población de la Universidad de Pensilvania, el Centro de Investigaciones de Población de la Universidad de Maryland y el Centro de Demografía y Ecología de la Universidad de Wisconsin, mientras que el trabajo de campo estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México. En el estudio se recoge información relacionada con aspectos tales como dinámica de la salud, estructura familiar y transferencias intergeneracionales, comportamientos migratorios y diferencias socioeconómicas según ingresos y posesión de bienes. La muestra es representativa del componente no institucionalizado de la población mayor de 50 años en el año 2000. La recolección de los datos de la primera vuelta se realizó de mayo a octubre de 2001 y se realizó una segunda vuelta de junio a septiembre del año 2003, en la cual se reentrevistaron los participantes de 2001. Los factores de ponderación se definieron de acuerdo con cuatro criterios: a) por hogar, b) por sujetos de 50 años o más con pareja de 50 años o más en el mismo hogar, c) por sujetos de 50 años o más sin pareja, y d) por sujetos menores de 50 años con pareja de 50 años o más en el mismo hogar16. Se seleccionaron todos los sujetos de 60 años o más y se les realizó una visita de seguimiento en 2003 donde se determinó si aún vivían. Se excluyeron los participantes a los que no se pudo determinar su estatus de fragilidad (valores perdidos). Todos aquellos sujetos que presentaron valores perdidos en las variables estudiadas fueron excluidos del análisis.

Variables del índice de fragilidad

Para la construcción del índice de fragilidad se incluyeron tres preguntas. La primera pregunta consistió en: debido a problemas de salud ¿tiene alguna dificultad en levantarse de una silla después de haber estado sentado(a) durante largo tiempo? Se tomó como respuesta positiva y se asignó un punto cuando contestaron sí, no puede o no lo hace. Este autoinforme se incluyó, ya que las personas con dicha dificultad se encuentran con un limitado poder contráctil del grupo muscular esquelético del muslo y éste es esencial para mantener una movilidad adecuada, además de que es un indicador de sarcopenia17. La segunda pregunta se obtuvo a partir de la escala de depresión geriátrica: ¿ha sentido que tenía mucha energía?, de la cual se tomó como respuesta positiva cuando respondieron no y se asignó un punto en dicho caso. La tercera pregunta fue: ¿comparado con hace 2 años, usted pesa: 5 kilos más, 5 kilos menos o pesa más o menos lo mismo?, tomándose como respuesta positiva y asignándose un punto cuando respondieron: 5 kilos menos. La categorización del presente índice de fragilidad fue de la siguiente manera: cuando se obtuvieron cero puntos se consideró como robusto, con un punto prefrágil o estado intermedio y dos o más puntos se catalogaron en estado frágil.

Covariables analizadas

Se incluyeron para su análisis las siguientes variables: género, edad y comorbilidades como autoinforme de hipertensión o presión alta, diabetes o valor de glucosa en sangre elevado, cáncer, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca (ataque al corazón), enfermedad cerebral (embolia, derrame cerebral o isquemia cerebral transitoria), artritis o reumatismo, infección renal o hepática, tuberculosis, neumonía. De estas diez comorbilidades se creó la variable: número de comorbilidades, que representó la suma de estas últimas y presenta valores que oscilaron de 0 a 10. Se incluyeron, además: calidad de la visión y audición, tabaquismo en alguna ocasión, consumo de bebidas alcohólicas, presencia/ausencia de caídas en los últimos dos años y autopercepción de salud. Se tomó en cuenta además una evaluación cognoscitiva que fue obtenida mediante la versión reducida del Examen Cognoscitivo Transcultural. Esta prueba tiene una puntuación máxima de 80 e incluye la evaluación de las siguientes funciones cognoscitivas: a) memoria verbal primaria (repetición de ocho palabras, con puntuación de 0 a 8); b) atención selectiva (detección visual de un estímulo blanco, con puntuación de 0 a 60); c) memoria verbal secundaria (evocación de las ocho palabras, con puntuación de 0 a 8); d) praxias visoconstructivas (copia de dos figuras geométricas, con puntuación de 0 a 2); e) memoria visual (evocación de dos figuras geométricas, puntuación de 0 a 2). La prueba tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 83% para pacientes con demencia18. Se adoptó asimismo la variable depresión, que corresponde a la puntuación total obtenida por cada sujeto en un cuestionario de nueve preguntas sobre síntomas depresivos con una puntuación que va de 0 a 9 y el cual ya fue validado19. En dicha puntuación no se incluyó la pregunta: ¿ha sentido que tenía mucha energía?, ya que fue incluida como variable de fragilidad y por tanto los intervalos fueron de 0 a 8. También se incluyó la evaluación funcional, con una puntuación que se obtuvo por medio de la suma del número de actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, ir al baño, desplazarse, alimentarse y ser continente, puntuación de 0 a 6) e instrumentadas de la vida diaria (preparar comida caliente, comprar víveres, tomar sus medicamentos y manejar su dinero, puntuación de 0 a 4) para las que requiere ayuda. Se consideraron como valores perdidos aquellos sin respuesta, que no contestaron o respondieron «no sé» en cada una de las variables analizadas. Todos los sujetos que participaron en el estudio dieron su consentimiento informado en el momento de la entrevista.

Variables dependientes

Se tomaron como variables dependientes la mortalidad, el número de hospitalizaciones, la presencia/ausencia de caídas en los últimos dos años y la necesidad de ayuda en al menos una actividad básica de la vida diaria. Todas las variables anteriores fueron reportadas en la realización de la segunda vuelta de la encuesta en el año 2003. Para el cálculo de incidencia de hospitalizaciones, caídas y dependencia funcional se incluyeron sólo aquellos participantes que durante el año 2001 no presentaban ninguna hospitalización, caídas y fueron independientes en todas sus actividades básicas de la vida diaria para cada grupo de variables respectivamente.

Análisis estadístico

El análisis fue realizado por medio del método de casos completos (sólo aquellos sujetos sin valores perdidos en las variables analizadas)20. Los participantes fueron caracterizados mediante estadística descriptiva, que incluyó para las variables numéricas media y desviación estándar, y para las variables cualitativas frecuencias absolutas y porcentajes. Se emplearon las pruebas de la Chi al cuadrado para determinar diferencias entre las variables cualitativas, así como la prueba ANOVA para demostrar diferencias entre las variables cuantitativas. Se tomó como nivel de significación estadística un valor de p < 0,05. La variable tiempo de supervivencia fue calculada a partir del período de tiempo en meses entre la fecha de la primera evaluación clínica y la segunda evaluación o en su caso la fecha de defunción. El truncamiento fue hacia la izquierda. Se midió el grado de asociación de las variables cualitativas con el riesgo relativo y su intervalo de confianza del 95% (IC 95%), así como la razón de riesgo (hazard ratio) a través del modelo de regresión de Cox para el caso de mortalidad y odds ratio (OR) por medio de regresión logística con el método introducir para las variables: hospitalización, caídas y dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria. Se estimó un mínimo de 852 participantes por cada grupo para que se pudiese identificar significancia estadística entre diferencia de proporciones de 0,02 y 0,05 a través de una prueba de Chi al cuadrado de dos colas, poder de 0,9 y alfa de 0,05 para la variable mortalidad.

Resultados

Características generales de los participantes

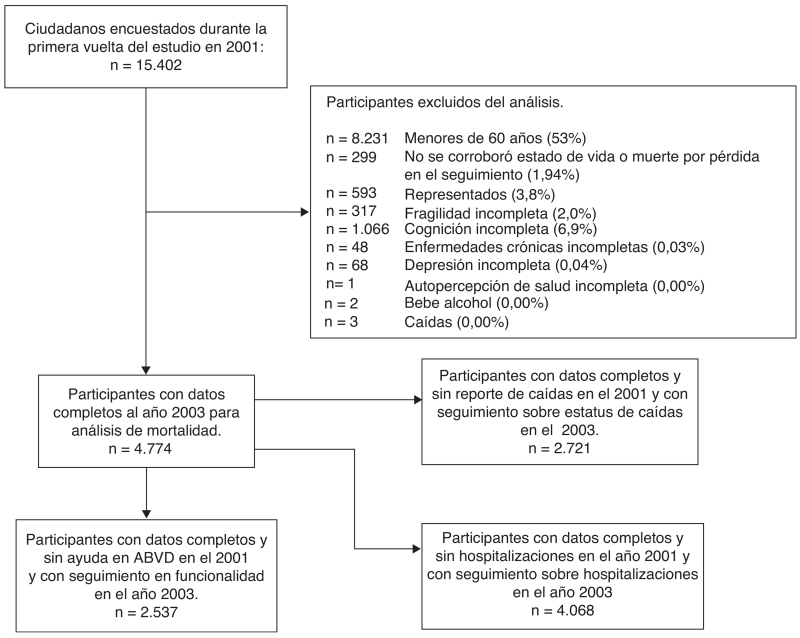

Se seleccionaron 4.774 pacientes (ver diagrama de flujo en la figura 1), de los cuales 1.563 (33%), 2.065 (43%) y 1.146 (24%) comprendieron los grupos de frágiles, prefrágiles y robustos, respectivamente. En lo que respecta a sus características generales (tabla 1), los catalogados como frágiles tenían mayor edad, con mayor frecuencia eran mujeres, tenían peor autopercepción de salud, sufrían de mayor número de síntomas depresivos y menor puntuación en cognición, además de que requerían mayor número de ayudas en actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, gozaban de peor calidad de visión y audición, refirieron mayor número de enfermedades crónicas y una menor frecuencia de consumo de alcohol.

Figura 1.

Diagrama de flujo para la selección de pacientes para el estudio.

Tabla 1.

Variables demográficas y de salud de los entrevistados en el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, según la variable fragilidad

| Variable | Estatus de fragilidad |

p | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Frágil, N = 1.563 | Prefrágil, N = 2.065 | Robusto, N = 1.146 | |||||

| Variables demográficas | |||||||

| Edad en años | 69,41 | ± 7,22 | 68,08 | ± 6,55 | 67,50 | ± 6,42 | < 0,001 |

| Grupos de edad | |||||||

| 60 a 69 años | 877 | 56,1% | 1.333 | 64,6% | 765 | 66,8% | < 0,001 |

| 70 a 79 años | 530 | 33,9% | 599 | 29,0% | 316 | 27,6% | |

| 80 o más años | 156 | 10,0% | 133 | 6,4% | 65 | 5,7% | |

| Sexo | |||||||

| Varón | 619 | 39,6% | 990 | 47,9% | 615 | 53,7% | < 0,001 |

| Variables geriátricas | |||||||

| Autopercepción de salud | |||||||

| Excelente,buena o regular | 259 | 16,6% | 729 | 35,3% | 581 | 50,7% | < 0,001 |

| Mala o muy mala | 1.304 | 83,4% | 1.336 | 64,7% | 565 | 49,3% | |

| Puntuación depresión a | 4,27 | ± 2,41 | 2,85 | ± 2,29 | 1,85 | ± 2,00 | < 0,001 |

| Puntuación cognición | 30,43 | ± 14,97 | 33,07 | ± 15,64 | 35,99 | ± 15,79 | < 0,001 |

| Número de ABVD en que requiere ayuda | 0,13 | ± 0,63 | 0,04 | ± 0,30 | 0,01 | ± 0,09 | < 0,001 |

| Número de AIVD en que requiere ayuda | 0,22 | ± 0,66 | 0,07 | ± 0,36 | 0,03 | ± 0,25 | < 0,001 |

| Calidad de la visión | |||||||

| Excelente | 29 | 1,9% | 59 | 2,9% | 40 | 3,5% | < 0,001 |

| Muy buena | 102 | 6,5% | 178 | 8,7% | 143 | 12,6% | |

| Calidad de la audición | |||||||

| Excelente | 55 | 3,6% | 90 | 4,4% | 72 | 6,4% | < 0,001 |

| Muy buena | 154 | 10,0% | 257 | 12,6% | 189 | 16,7% | |

| Variables médicas | |||||||

| Cantidad de enfermedades crónicas b | 1,40 | ± 1,15 | 1,02 | ± 1,04 | 0,80 | ± 0,90 | < 0,001 |

| Hipertensión | 760 | 48,6% | 823 | 39,9% | 408 | 35,6% | < 0,001 |

| Diabetes | 373 | 23,9% | 328 | 15,9% | 118 | 10,3% | < 0,001 |

| Cáncer | 30 | 1,9% | 36 | 1,7% | 12 | 1,0% | 0,183 |

| Enfermedad respiratoria | 144 | 9,2% | 141 | 6,8% | 52 | 4,5% | < 0,001 |

| IAM | 85 | 5,4% | 68 | 3,3% | 30 | 2,6% | < 0,001 |

| EVC | 59 | 3,8% | 54 | 2,6% | 13 | 1,1% | < 0,001 |

| Artritis o reumatismo | 510 | 32,6% | 453 | 21,9% | 187 | 16,3% | < 0,001 |

| Enfermedad renal o hepática | 190 | 12,2% | 177 | 8,6% | 80 | 7,0% | < 0,001 |

| Tuberculosis | 4 | 0,3% | 7 | 0,3% | 3 | 0,3% | 0,878 |

| Neumonía | 39 | 2,5% | 26 | 1,3% | 14 | 1,2% | 0,006 |

| Historial de caídas | 780 | 49,9% | 759 | 36,8% | 381 | 33,2% | < 0,001 |

| Consume bebidas alcohólicas | |||||||

| Sí | 339 | 21,7% | 562 | 27,2% | 430 | 37,5% | < 0,001 |

| No | 1.086 | 69,5% | 1.309 | 63,4% | 583 | 50,9% | |

| Nunca | 138 | 8,8% | 194 | 9,4% | 133 | 11,6% | |

| Haber fumado en alguna ocasión | 699 | 44,7% | 958 | 46,4% | 535 | 46,7% | 0,507 |

Los datos representan frecuencias absolutas y porcentajes o media ± desviación estándar. Los datos fueron comparados con Chi cuadrado o ANOVA.

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; AIVD: actividades instrumentadas de la vida diaria; EVC: enfermedad vascular cerebral; IAM: infarto agudo de miocardio.

El puntaje de la escala de depresión no incluyó la variable energía ya que constituyó un indicador de la variable fragilidad.

La cantidad de enfermedades crónicas es la suma de hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad respiratoria, infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral, artritis o reumatismo, enfermedad renal o hepática, tuberculosis o neumonía.

Fragilidad y su asociación con mortalidad al año 2003

Tras un seguimiento promedio de 29,2 meses (IC 95% 29,1-29,3), la frecuencia de muerte fue de 107 (6,8%), 83 (4,0%) y 24 (2,1%) en los participantes frágiles, prefrágiles y robustos, respectivamente (p < 0,001). El riesgo relativo sin ajustar fue de 3,34 (IC 95% 2,16-5,16, p < 0,001) y 1,88 (IC 95% 1,20-2,95, p < 0,001) para los estado de frágil y prefrágil, respectivamente; después de ser ajustado para covariables, permaneció su significancia estadística (tabla 2).

Tabla 2.

Estado de fragilidad de los entrevistados en el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, su asociación con muerte, hospitalizaciones, dependencia en actividades básicas de la vida diaria y caídas a los dos años en el análisis multivariante, México, 2001-2003

| Muertea, N = 4.774 |

Hospitalizaciónb, N = 4.068 |

Dependencia en al menos una ABVDc, N = 2.537 |

Caídasd, N = 2.721 |

|||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| p | RRa | IC 95% | p | RRa | IC 95% | p | RRa | IC 95% | p | RRa | IC 95% | |

| Frágil | 0,01 | 1,94 | 1,20-3,13 | 0,01 | 1,53 | 1,13-2,07 | 0,00 | 3,07 | 1,76-5,34 | 0,37 | 1,12 | 0,87-1,44 |

| Prefrágil | 0,04 | 1,61 | 1,01-2,55 | 0,07 | 1,29 | 0,98-1,71 | 0,07 | 1,67 | 0,95-2,91 | 0,60 | 1,06 | 0,85-1,31 |

| Robusto | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||

IC 95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.

Ajustado para número de enfermedades crónicas, puntaje en cognición y depresión, tabaquismo, número de ayudas que requiere en actividades básicas (ABVD) e instrumentadas de la vida diaria, sexo, caídas, edad, consumo de alcohol y autopercepción de salud.

Ajustado para número de enfermedades crónicas, puntaje en cognición y depresión, tabaquismo, número de ayudas que requiere en actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, sexo, edad, consumo de alcohol y autopercepción de salud.

Ajustado para número de enfermedades crónicas, puntaje en cognición y depresión, tabaquismo, número de ayudas que requiere en actividades instrumentadas de la vida diaria, sexo, edad, consumo de alcohol y autopercepción de salud.

Ajustado para número de enfermedades crónicas, puntaje en cognición y depresión, tabaquismo, número de ayudas que requiere en actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, sexo, edad y autopercepción de salud.

Fragilidad y su asociación con incidencia de hospitalización al año 2003

Se seleccionaron 4.068 participantes, que correspondieron a aquellos que no habían sido hospitalizados antes de la evaluación en el 2001 y de los cuales se presentaron 460 hospitalizaciones. La incidencia de hospitalizaciones fue de 181 (14,5%), 197 (11%) y 82 (7,9%) en los participantes frágiles, prefrágiles y robustos, respectivamente (p < 0,001). El riesgo relativo sin ajustar fue de 1,83 (IC 95% 1,43-2,35, p < 0,001) y 1,38 (IC 95% 1,08-1,77, p = 0.008) para los estados de frágil y prefrágil, respectivamente; después de ser ajustado para covariables, permaneció su significancia estadística sólo para el estado frágil y no para el estado intermedio o prefrágil (tabla 2).

Fragilidad y su asociación con incidencia de dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria al año 2003

Se seleccionaron 2.537 participantes, que correspondieron a aquellos que no requerían ayuda en ninguna actividad básica de la vida diaria durante la evaluación en el 2001 y de los cuales 190 fueron los casos incidentes de dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria en el año 2003. La frecuencia de dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria fue de 110 (11,4%), 63 (5,9%) y 17 (3,4%) en los participantes frágiles, prefrágiles y robustos, respectivamente (p < 0,001). El riesgo relativo sin ajustar fue de 3,40 (IC 95% 2,07-5,61, p < 0,001) y 1,76 (IC 95% 1,04-2,98, p = 0,03) para los estados de frágil y prefrágil, respectivamente; después de ser ajustado permaneció su significancia estadística sólo para el estado frágil y no para el estado intermedio o prefrágil (tabla 2).

Fragilidad y su asociación con incidencia de caídas al año 2003

Se seleccionaron 2.721 participantes, que correspondieron a aquellos que refirieron que no habían presentado caídas durante la evaluación en el 2001, y de los cuales 794 fueron los casos incidentes de caídas en el año 2003. La frecuencia de caídas fue de 236 (32,3%), 361 (29,0%) y 197 (26,5%) en los participantes frágiles, prefrágiles y robustos, respectivamente (p = 0,048). El riesgo relativo sin ajustar fue de 1,22 (IC 95% 1,04-1,43, p = 0,01) y 1,09 (IC 95% 0,94-1,27, p = 0,23) para los estados frágil y prefrágil, respectivamente; después de ser ajustado no se encontró significancia estadística en ninguno de éstos (tabla 2).

Discusión

El objetivo del presente análisis fue probar la efectividad de emplear un índice de fragilidad modificado a partir de la propuesta por Ensrud et al14,15 para predecir eventos adversos a partir de la base de datos del ENASEM.

Al revisar las características clínicas de los integrantes de los grupos, se encontró que la fragilidad se encuentra asociada a mayor edad, sexo femenino, peor autopercepción de salud, más síntomas depresivos, menor puntuación en cognición, mayor número de ayudas en actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, peor calidad de visión y audición, mayor número de enfermedades crónicas y menor frecuencia de consumo de alcohol. Esto concuerda con lo encontrado por Fried et al, a excepción del consumo de alcohol2, en población caucásica y en mexicoamericana por Snih et al21, así como en otras poblaciones22.

En lo que respecta a mortalidad, los resultados encontrados mostraron una asociación entre prefragilidad y fragilidad con un incremento en el riesgo de muerte. Dicha asociación permaneció incluso después de ajustarse para variables confusoras como edad, sexo, número de enfermedades crónicas, autopercepción de salud, puntuación en cognición, número de actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria para las que requiere ayuda, puntuación en escala de depresión, tabaquismo, consumo de alcohol y antecedente de caídas. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por otros estudios, que emplearon la misma definición empleada en la presente investigación14,15, así como con la que emplearon Fried et al tanto en el estudio de salud cardiovascular2 como en otros estudios en población mexicoamericana23 y otras24,25. Cabe destacar que una posible explicación a esto sea que la fragilidad podría ser un marcador de otro trastorno subyacente26 o estar asociado con factores sociales o ambientales que podrían incrementar el riesgo de mortalidad27.

Respecto a la incidencia de hospitalizaciones, los estados frágil y prefrágil se asociaron con la incidencia de hospitalizaciones. Sin embargo, sólo el estado frágil permaneció significativo después de ajustarse para variables confusoras como edad, sexo, número de enfermedades crónicas, autopercepción de salud, puntuación en cognición, número de actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria para las que requiere ayuda, puntuación en escala de depresión, tabaquismo y consumo de alcohol. Estos resultados concuerdan con la asociación encontrada en otros estudios2,28, a diferencia de que en el estudio de Fried et al2 se encontró asociación tanto para el estado prefrágil como para el frágil. Estas diferencias podrían ser atribuidas a las diferentes poblaciones estudiadas, ya que en este último se incluyeron caucásicos y en el estudio de Avila-Funes et al28 se incluyó población francesa, sin mencionar que la definición que se empleó en el presente estudio difiere de la utilizada en estas dos últimas investigaciones. Otra posible explicación es que se requeriría un tamaño de muestra mayor para encontrar dicha asociación.

En lo que atañe a la incidencia de dependencia en al menos una ayuda en actividades básicas de la vida diaria, la fragilidad y el estado prefrágil se encontraron asociados significativamente en el análisis bivariado, y de éstos sólo el estado frágil conservó su significación estadística luego de ser ajustada para variables confusoras, como edad, sexo, número de enfermedades crónicas, puntuación en evaluación cognoscitiva y de depresión, número de ayudas que requiere en actividades instrumentadas de la vida diaria, tabaquismo, consumo de alcohol y autopercepción de salud. Estos resultados son consistentes con la asociación encontrada por otros estudios tanto en población mexicoamericana21 como en otras2,29,30.

Al evaluar la asociación de fragilidad con la incidencia de caídas, sólo el estado frágil se asoció con éstas y dicha asociación se perdió al ajustarse para las variables confusoras. Nuestros resultados difieren de lo publicado por otros autores2,14,15. Estas diferencias podrían deberse a diferencias étnicas entre las diferentes poblaciones estudiadas y la diferente definición operativa de la fragilidad.

El presente estudio tiene algunas limitaciones. Primero, las condiciones médicas de la población estudiada y las actividades de la vida diaria son autoinformes acerca del estado de salud, aun cuando varios estudios han encontrado consistencia entre los autoinformes y las mediciones directas31–34. Segundo, la pérdida de sujetos durante el seguimiento y el análisis de casos completos podrían haber influido sobre los resultados del estudio y producir un sesgo de selección35, ya que es de esperar que los sujetos no incluidos en el análisis fuesen los menos sanos, porque se sabe que aquellos que no completan las evaluaciones en los estudios de poblacionales habitualmente tienen mayor probabilidad de morir36 y esto pudo haber creado además un sesgo de supervivencia. A pesar de estas limitaciones, el presente estudio tiene múltiples fortalezas, incluyendo su gran tamaño de muestra de varones y mujeres que viven en la comunidad (lo que lo hace generalizable), su diseño prospectivo, la habilidad de evaluar múltiples condiciones médicas y factores previamente referidos con una asociación con eventos adversos como mortalidad, discapacidad, caídas y hospitalizaciones.

En conclusión, se puede interpretar que el estado de fragilidad (utilizando una versión modificada de la publicada por Ensrud et al14,15) advierte de una manera sencilla y económica sobre el riesgo de dependencia en actividades básicas de la vida diaria, hospitalización y mortalidad en mexicanos a nivel comunitario. Por lo anterior, se recomienda la evaluación de la fragilidad a través del presente índice como herramienta de cribado entre los pacientes que deben ser enviados de manera inmediata por parte del médico de primer contacto a una evaluación geriátrica completa. Se requieren nuevos estudios en México para confirmar la asociación encontrada en el presente análisis.

Footnotes

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- 1.Zúñiga Herrera E, García JE. El envejecimiento demográfico en México. Principales tendencias y características. Horizontes. 2008;13:93–100. [Google Scholar]

- 2.Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:146–56. doi: 10.1093/gerona/56.3.m146. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Rockwood K, Abeysundera MJ, Mitniski A. How should we grade frailty in nursing home patients? J Am Med Dir Assoc. 2007;8:595–603. doi: 10.1016/j.jamda.2007.07.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Mitnitski A, Graham J, Mogilner A, Rockwood K. Frailty, fitness and late-life mortality in relation to chronological and biological age. BMC Geriatr. 2002;2:1. doi: 10.1186/1471-2318-2-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Rockwood K. Frailty and its definition: A worthy challenge. J Am Geriatr Soc. 2005;53:1069–70. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53312.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Abellan Van Kan G, Rolland Y, Bergman H, Morley JE, Kritchevsky SB, Vellas B. The IANA Task Force on frailty assessment of older people in clinical practice. J Nutr Health Aging. 2008;12:29–37. doi: 10.1007/BF02982161. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Lally F, Crome P. Understanding frailty. Postgrad Med J. 2007;83:16–20. doi: 10.1136/pgmj.2006.048587. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Abizanda Soler P, Gómez-Pavón J, Martín Lesende I, Baztán Cortés JJ. Detección y prevención de la fragilidad: una nueva perspectiva de prevención de la dependencia en las personas mayores. Med Clin (Barc) 2010;135:713–9. doi: 10.1016/j.medcli.2009.04.028. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Serra Prat M, Fernández X, Ribó L, Palomera E, Papiol M, Serra P. Pérdida de apetito en ancianos no institucionalizados y su relación con la capacidad funcional. Med Clin (Barc) 2008;130:531–3. doi: 10.1157/13119715. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Rockwood K, Mitnitski A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol Biol Sci Med Sci. 2007;62A:722–7. doi: 10.1093/gerona/62.7.722. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Kulminski AM, Ukraintseva SV, Kulminskaya IV, Arbeev KG, Land K, Yashin AI. Cumulative deficits better characterize susceptibility to death in elderly people than phenotypic frailty: lessons from the Cardiovascular Health Study. J Am Geriatr Soc. 2008;56:898–903. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01656.x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.García-González JJ, García-Peña C, Franco-Marina F, Gutiérrez-Robledo LM. A frailty index to predict the mortality risk in a population of senior mexican adults. BMC Geriatrics. 2009;9:47. doi: 10.1186/1471-2318-9-47. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Jones DM, Song X, Rockwood K. Operationalising a frailty index from a standardised comprehensive geriatric assessment. J Am Geriatr Soc. 2004;52:1929–33. doi: 10.1111/j.1532-5415.2004.52521.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Ensrud KE, Ewing SK, Taylor BC, Fink HA, Cawthon PM, Stone KL, et al. Comparison of 2 frailty indexes for prediction of falls, disability, fractures, and death in older women. Arch Intern Med. 2008;168:382–9. doi: 10.1001/archinternmed.2007.113. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Ensrud KE, Ewing SK, Cawthon PM, Fink HA, Taylor BC, Cauley JA, et al. A comparison of frailty indexes for the prediction of falls, disability, fractures, and mortality in older men. J Am Geriatr Soc. 2009;57:492–8. doi: 10.1111/j.1532-5415.2009.02137.x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Universidades de Pennsylvania, Maryland y Wisconsin en los EE.UU. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en México Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento (ENASEM) Disponible en: http://www.mhas.pop.upenn.edu/english/home.htm.

- 17.Lang T, Streeper T, Cawthon P, Baldwin K, Taaffe DR, Harris TB. Sarcopenia: etiology, clinical consequences, intervention, and assessment. Osteoporos Int. 2010;21:543–59. doi: 10.1007/s00198-009-1059-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Mejía-Arango S, Miguel-Jaimes A, Villa A, Ruiz-Arregui L, Gutiérrez-Robledo LM. Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Publica Mex. 2007;49:475–81. doi: 10.1590/s0036-36342007001000006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Fuentes-Cantú A, Ávila-Funes JA, García-Mayo E. Validez y confiabilidad del cuestionario de la ENASEM para la depresión en adultos mayores. Salud Publica Mex. 2007;49:256–62. doi: 10.1590/s0036-36342007000400005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Haukoos JS, Newgard CD. Advanced statistics: missing data in clinical research—Part 1: An introduction and conceptual framework. Acad Emerg Med. 2007;14:662–8. doi: 10.1197/j.aem.2006.11.037. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Al Snih S, Graham JE, Ray LA, Samper-Ternent R, Markides KS, Ottenbacher KJ. Frailty and incidence of activities of daily living disability among older Mexican Americans. J Rehabil Med. 2009;41:892–7. doi: 10.2340/16501977-0424. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Woods NF, La Croix AZ, Gray SL, Aragaki A, Cochrane BB, Brunner RL, et al. Frailty: emergence and consequences in women aged 65 and older in the Women’s Health Initiative Observational Study. J Am Geriatr Soc. 2005;53:1321–30. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53405.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Graham JE, Snih S, Berges IM, Ray LA, Markides KS, Ottenbacher KJ. Frailty and 10 year mortality in community living Mexican American older adults. Gerontology. 2009;55:644–51. doi: 10.1159/000235653. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Cawthon PM, Marshall LM, Michael Y, Dam TT, Ensrud KE, Barrett-Connor E, et al. Frailty in older men: Prevalence, progression, and relationship with mortality. J Am Geriatr Soc. 2007;55:1216–23. doi: 10.1111/j.1532-5415.2007.01259.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Puts MT, Lips P, Deeg DJ. Sex differences in the risk of frailty for mortality independent of disability and chronic diseases. J Am Geriatr Soc. 2005;53:40–7. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53008.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Gill TM, Gahbauer EA, Allore HG, Han L. Transitions between frailty states among community-living older persons. Arch Intern Med. 2006;166:418–23. doi: 10.1001/archinte.166.4.418. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Woo J, Goggins W, Ho SC. Social determinants of frailty. Gerontology. 2005;51:402–8. doi: 10.1159/000088705. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Avila-Funes JA, Amieva H, Barberger-Gateau P, Le Goff M, Raoux N, Ritchie K, et al. Cognitive impairment improves the predictive validity of the phenotype of frailty for adverse health outcomes: the three-city study. J Am Geriatr Soc. 2009;57:453–61. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.02136.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Boyd CM, Xue QL, Simpson CF, Guralnik JM, Fried LP. Frailty, hospitalization, and progression of disability in a cohort of disabled older women. Am J Med. 2005;118:1225–31. doi: 10.1016/j.amjmed.2005.01.062. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Woods NF, LaCroix AZ, Gray SL, Aragaki A, Cochrane BB, Brunner RL, et al. Frailty: emergence and consequences in women aged 65 and older in the Women’s Health Initiative Observational Study. J Am Geriatr Soc. 2005;53:1321–30. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53405.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Reuben DB, Siu AL, Kimpau S. The predictive validity of self-report and performance-based measures of function and health. J Gerontol. 1992;47:106–10. doi: 10.1093/geronj/47.4.m106. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.Zelinski EM, Crimmins E, Reynolds S, Seeman T. Do medical conditions affect cognition in older adults? Health Psychol. 1998;17:504–12. doi: 10.1037//0278-6133.17.6.504. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Christensen H, Jorm AF, Henderson AS, Mackinnon AJ, Korten AE, Scott LR. The relationship between health and cognitive functioning in a sample of elderly people in the community. Age Ageing. 1994;23:204–12. doi: 10.1093/ageing/23.3.204. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Okura Y, Urban LH, Mahoney DW, Jacobsen SJ, Rodeheffer RJ. Agreement between self-report questionnaires and medical record data was substantial for diabetes, hypertension, myocardial infarction and stroke but not for heart failure. J Clin Epidemiol. 2004;57:1096–103. doi: 10.1016/j.jclinepi.2004.04.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Lazcano-Ponce E, Esteve Fernández E, Salazar-Martínez E, Hernández-Avila M. Estudios de cohorte. Metodología, sesgos y aplicación. Salud Publica Mex. 2000;42:230–41. [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Rockwood K, Jones D, Wang Y, Carver D, Mitnitski A. Failure to complete performance-based measures is associated with poor health status and an increased risk of death. Age Ageing. 2007;36:225–8. doi: 10.1093/ageing/afl160. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]