RÉSUMÉ/ABSTRACT

Fondé sur un travail de terrain mené pendant cinq ans dans le ghetto portoricain de Philadelphie, cet article explore les logiques de violence et de paix à l’œuvre dans ce secteur situé en fin de circuit de l’industrie globale du narcotrafic. Tout en recourant à la violence armée pour éliminer leurs rivaux et défendre leur territoire, les patrons locaux de la drogue doivent simultanément renvoyer l’image de figures généreuses pour éviter que les habitants ne les dénoncent à la police, en se montrant responsables, prêts à redistribuer les ressources, à offrir des emplois bien rémunérés, à discipliner leurs employés et à contenir les excès de violence. Les chefs de la drogue sont donc contraints de transformer leur force brute en un pouvoir vertueux pour prospérer. Ils participent ainsi, avec voisins et employés, à une économie morale de relations patrimoniales et clientélistes au sein de laquelle ils s’imposent comme des leaders charismatiques. À partir d’une relecture du concept d’ « accumulation primitive », cet article revient à la fois : 1) sur la relation coloniale qui pousse la diaspora portoricaine ghettoïsée dans la niche économique que représente la revente de drogue au détail; 2) sur la violence symbolique à l’œuvre à tous les échelons de ce trafic; 3) sur les profits artificiellement élevés générés par cette industrie criminalisée par l’État; 4) et sur la prolifération opportuniste de secteurs spécialisés de l’économie légale et de la bureaucratie publique chargés de gérer les effets collatéraux de la coercition et des violences d’État.

MOTS CLÉS/KEYWORDS: Philadelphie/Philadelphia, Portoricains/Puerto Rican, narcotrafic/drug trafficking, accumulation primitive du capital/primitive accumulation of capital, délation/denunciation, violence symbolique/symbolic violence

Au début de notre enquête de terrain dans la zone la plus pauvre du ghetto portoricain de Philadelphie, Congo, un dealer afro-américain charismatique, propriétaire d’un point de vente de drogue, s’était fait tuer par balles sur son perron, sous les yeux de sa famille, par le frère cadet de l’un de ses revendeurs. Il n’avait pas voulu payer la caution de ce dernier après son arrestation. Dans un quartier à plus de 80% portoricain, Congo faisait figure d’outsider, et il avait cultivé la réputation du caïd qui « aimait jouer avec les flingues ».

Un de ses anciens employés se souvient :

« Tout le monde savait que Congo était fou. Il laissait personne vendre dans le secteur. Une fois, des mecs faisaient leur business dans le coin d’à côté et Congo s’est ramené avec son gun : “Yo niggas ! Vous faites quoi là ?”. Ils essayent de discuter [haussant la voix] : “Ah ouais ?! ”. Mais Congo leur tire dessus direct, bom, bom, bom, bom, bom ! En plein jour !

Plus tard, un mec Dominicain a essayé de faire son deal en douce [on the DL], Congo est sorti en plein jour et l’a défoncé avec la crosse de son flingue. Ouais et… Congo était costaud. Je veux dire vraiment costaud. Donc les mecs ils savent. Ce mec est solide ».

Congo avait commencé à travailler comme petit dealer de rue en s’installant dans le quartier à l’âge de dix-sept ans. Même s’il avait cette réputation d’avoir la gâchette facile, c’était plutôt son implication dans l’économie morale du quartier – un système d’obligations réciproques fondé sur des relations matrimoniales et de parenté – qui avait permis son ascension dans le circuit du narcotrafic local, cinq ans plus tard. Il était tombé amoureux de Julieta (la nièce de l’ancien boss portoricain, Leni), dont il avait adopté les deux jeunes enfants (leur père, un dealer portoricain, ayant été assassiné dans un bar au cours d’une rixe quelques mois auparavant). Lorsque Leni s’était retiré à Porto Rico pour investir ses profits dans une entreprise de construction, il avait cédé le contrôle de son secteur à Congo, en reconnaissance de son dévouement parental.

Accumulation primitive

Sans recours possible à l’arbitrage du système légal pour régler les litiges, le règlement de compte armé devient le principal moyen de s’octroyer le monopole du contrôle territorial et de faire respecter les contrats dans le ghetto, secteur très rentable situé en fin de circuit du marché global du narcotrafic. Or, paradoxalement, les acteurs de cette industrie de la drogue sont obligés d’encadrer l’usage de la violence brute (Schneider & Schneider 2003) pour assurer la fluidité et la durabilité de leur commerce et leur garantir d’importants profits. On peut dès lors y voir un véritable processus d’accumulation primitive des temps modernes.

Le principe d’« accumulation primitive » décrit un processus économique particulièrement brutal qui génère des profits artificiellement élevés en détruisant sa base de production. Karl Marx développa le concept pour insister sur la coercition extra-économique requise par cette forme abusive de création de capital. Il s’opposait en cela aux modèles de l’économie politique néoclassique selon laquelle l’accumulation du capital émerge spontanément, de manière neutre et efficace, de la logique productive du marché ou de la poursuite rationnelle d’un intérêt économique individuel (Marx 2014 [1867] : chap. XXVI–XXXI).

Le mouvement des enclosures britanniques du xvie au xixe siècle, la traite atlantique des esclaves, ou encore l’exploitation des mines dans les colonies espagnoles sont pour Marx trois exemples classiques du mécanisme d’accumulation primitive à l’origine du capitalisme occidental. Ce mode d’accumulation violente implique des niveaux dramatiques de souffrance humaine, puisqu’il tire bénéfice de la conquête, de la spoliation et de la destruction des ressources plutôt que de processus productifs et reproductifs liés au progrès économique et technologique.

L’économie de plantation et d’exportation sucrière imposée par les États-Unis à Porto Rico après son invasion en 18981 fournit un exemple historique plus récent de conquête impérialiste et de dépossession paysanne, qui sont à l’origine des difficultés actuelles de la diaspora portoricaine en matière d’addiction, de violence et de chômage dans les métropoles ghettoïsées (Bourgois 2013) – sans parler de celles rencontrées par les habitants des barrios pauvres et autres quartiers populaires dans l’île même de Porto Rico. Dans un premier temps, les métayers vivant de l’agriculture extensive de semi-subsistance furent chassés des haciendas patrimoniales vers de grandes plantations de sucre possédées par des multinationales américaines sur la plaine côtière de l’île, où ils furent contraints à travailler comme prolétaires agricoles à temps partiel. Puis, avec la mondialisation, l’industrie sucrière portoricaine perdit la place de second exportateur des Caraïbes qu’elle occupait. L’émergence de nouveaux secteurs industriels, dominés par l’apport des capitaux étatsuniens, ne suffit pas à générer suffisamment d’emplois pour absorber l’excédent de travailleurs paysans désormais au chômage. Aussi, après la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié des habitants durent émigrer aux États-Unis pour survivre. Or, cette migration de masse vers les ateliers de misère de l’industrie manufacturière, situés dans les villes du nord-est et du centre des États Unis, s’effectua au moment même où un processus de désindustrialisation commençait (Bonilla et al. 1986; Dietz 1987). Les emplois des migrants portoricains disparurent donc avec les fabriques de l’industrie manufacturière qui furent délocalisées à l’étranger.

Le vide économique qui en résulta fut comblé par l’explosion en parallèle du narcotrafic global, nécessitant une force de travail disponible et disciplinée, et un marché de consommateurs toxicomanes. À notre avis, le fait que la diaspora portoricaine se soit engouffrée dans cette nouvelle manne de l’économie des narcotiques est surdéterminé par les relations coloniales entre l’île et les États-Unis, qui continuaient de bouleverser l’économie locale. Depuis 2006, en effet, une nouvelle période de récession économique a eu pour résultat un flux continu de nouveaux immigrants paupérisés et au chômage, prêts à accepter n’importe quel emploi, même informel et dangereux. Parmi eux, une proportion particulièrement élevée de la jeunesse portoricaine sans emploi et à faible revenu se retrouva prise dans les filets de l’industrie particulièrement rentable du narcotrafic, même s’ils ne se situaient qu’en bout de chaîne du trafic d’héroïne et de cocaïne (Bourgois 2013a; Rosenblum et al. 2014), et se condamnaient ainsi à une vie d’addiction, de violence et d’incarcérations répétées. Pour tester cette hypothèse basée sur notre petit échantillon ethnographique de Philadelphie, nous avons collaboré avec des épidémiologistes et des démographes, afin de démontrer que le lien entre domination coloniale diasporique et proportion élevée de Portoricains impliqués dans la revente au détail de stupéfiants est généralisable à tous les États-Unis. Pendant les années 1990 et 2000, il a été statistiquement établi que, dans les villes du nord-est américain, plus la communauté portoricaine était pauvre et ségrégée, plus l’héroïne vendue était de bonne qualité (Rosenblum et al. 2014).

Sur le terrain, dans notre micro-quartier, cette forme contemporaine d’accumulation primitive profite de la légitimité culturelle de hiérarchies sociales basées sur le respect, organisées autour d’hommes charismatiques. Ces derniers cultivent des relations clientélistes avec les habitants et leurs employés, eux-mêmes encore dans la réminiscence des valeurs patriarcales de leurs grands-parents nés sur l’île à l’époque du métayage rural de semi-subsistance (Quintero-Rivera 1974; Wolf 1956).

Les propriétaires des points de vente au détail doivent autant susciter le respect et l’admiration chez les habitants du quartier que la peur et l’effroi chez leurs concurrents, afin de garantir la pérennité de leur commerce qui, bien qu’il soit situé en fin de circuit, est l’un des plus lucratifs de tout le trafic (Mariño 2016). C’est pourquoi la force brute du chef de quartier doit aussi se muer en pouvoir séduisant et vertueux2.

Pour enquêter sur les effets du trafic de stupéfiants dans le ghetto, dans le contexte plus général de la guerre menée par les États-Unis contre les drogues, nous avons loué un appartement dans un quartier majoritairement portoricain du nord de Philadelphie, connu pour son taux élevé d’actes de violence entre bandes et dealers, et où deux autres membres de notre équipe d’ethnographes, Georges Karandinos et Fernando Montero Castrillo, ont également vécu pendant près de quatre ans, entre 2008 et 20123 (Karandinos et al. 2014). S’étendant sur à peu près une douzaine de rues – approximativement une quarantaine de pâtés de maisons –, il est composé de petites maisons mitoyennes de deux étages, souvent en mauvais état et regroupées autour d’anciennes usines en brique rouge abandonnées, datant de la fin du xixe siècle.

Ce quartier abrite le narcotrafic de rue le plus actif de Philadelphie depuis au moins la fin des années 1980 (Richards 1994), fournissant de l’héroïne et de la cocaïne en poudre très pure et bon marché à des consommateurs qui sont, depuis les années 1990, pour la plupart, des Blancs pauvres habitant la région située à l’intersection des États du New Jersey, du Delaware, du Maryland et de Pennsylvanie. Au fil des années, il est donc devenu une niche ethnique et économique enclavée géographiquement et exclusivement dédiée à la revente au détail de stupéfiants.

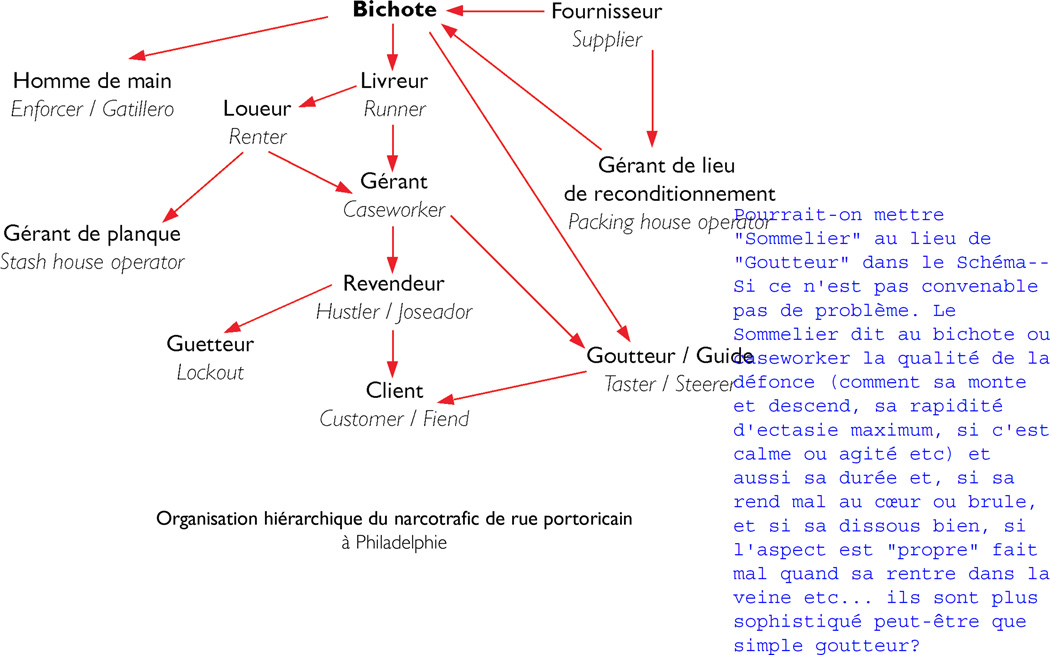

Presque chaque rue du quartier possède son propre « propriétaire » – appelé le bichote4 en espagnol – qui la contrôle et y dispose du monopole de la vente de drogue. Celui-ci embauche un « gérant » (en anglais : caseworker) pour organiser son point de vente par tournées de 8 ou 12 heures. À leur tour, les caseworkers embauchent des petits dealers (en espagnol : joseadores; et en anglais : hustlers), qui sont ceux qui, dans cette hiérarchie, s’exposent le plus au risque d’être arrêtés ou agressés, en revendant la drogue en pleine rue. Les gérants payent parfois des loyers à des habitants chargés de cacher la marchandise, et des commissions à des livreurs qui apportent cette marchandise en gros aux vendeurs du coin de la rue. Souvent aussi, ils partagent leurs bénéfices avec des guetteurs (en anglais : lookouts). La plupart des points de vente ferment avant minuit même si certains fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais tous sont ouverts sept jours sur sept, employant donc des dizaines d’habitants du quartier dans ces différentes fonctions, rémunérés selon leur place dans la hiérarchie et inégalement exposés aux risques.

Le charisme du bichote

Nous avons commencé à saisir à quel point le pouvoir charismatique des bichotes structurait la vie quotidienne du quartier en collectant des témoignages d’habitants, qui associaient systématiquement leur récits à la succession des bons ou mauvais hommes (Graeber 1997) qui avaient été à un moment donné propriétaires de leur rue. La trajectoire exemplaire de Congo, passé du statut de negro asqueroso (« répugnant homme noir ») à celui de bichote encensé, est idéal-typique de ce processus de conquête hégémonique :

« Au bout de la rue, face à un petit mémorial en son honneur – un portrait en graffiti, encadré par un tuyau circulaire de Pvc orné de bombes de peinture usagées et de canettes de bières vides –, plusieurs voisins se réunissent spontanément pour faire l’éloge de Congo. “Il était bon avec les enfants…”, commence une adolescente. Elle s’arrête l’air pensif et se reprend : “…et bon avec les adultes aussi”. Un jeune homme ajoute : “ Il faisait souvent des grands barbecues pour nous dans le quartier, il achetait 20 kilos de poulet et de travers de porc”. Une jeune maman : “Il achetait des glaces pour tous les gamins dans le quartier”. L’adolescente nous raconte comment Congo l’avait récupérée à la sortie d’une soirée où elle avait trop bu et alors qu’elle ne pouvait plus se tenir debout, et l’avait raccompagnée chez elle en voiture en la sermonnant : “Pourquoi tu te fais ça ?” » [Notes de terrain de l’équipe ethnographique].

Généralement provoqués par l’incarcération, le meurtre ou la disgrâce du bichote précédent, les changements de propriétaires sont des moments de grande tension. Nous avons documenté une douzaine de changements de bichotes en cinq ans de travail de terrain et constaté qu’un tel événement déclenchait toujours beaucoup d’angoisse chez les voisins – même chez ceux qui n’étaient pas impliqués dans le narcotrafic –, car il entraînait quasi inévitablement une guerre de succession. Par exemple, huit mois après le meurtre de Congo, deux anciens bichotes bien connus du quartier, Zeta et Panama Red, furent par hasard tous deux libérés de prison en même temps et clamèrent chacun leur droit à l’héritage sur la rue où nous avions notre appartement. Au départ, ils s’allièrent pour chasser Jay, un jeune gérant qui s’était opportunément installé en tant que bichote pendant leur incarcération. Puis, ils se dressèrent l’un contre l’autre. Zeta avait grandi dans cette rue; sa femme, sa fille, sa mère et son père y vivaient tous dans des maisons mitoyennes. Panama Red n’habitait plus dans le quartier, mais il y avait acheté une maison pour une de ses anciennes maîtresses, qui était maintenant sa baby mama5 et élevait deux de ses enfants, une fille et un garçon. Même si elle ne lui parlait plus, lui reprochant ses infidélités et de ses actes de violence domestique, il rendait souvent visite à ses enfants, pour leur apporter des cadeaux, et à son ancienne « belle-mère ». Il passait tellement de temps dans notre rue qu’il entreposait ses doses d’insuline pour le diabète dans le réfrigérateur de cette dernière. Au moment de la sortie de prison de Panama Red et de Zeta, une des grands-mères du quartier, qui avait pris sous son aile Fernando et George, nous prévint :

« Ça va être la guerre ici à tout moment. Vous allez voir, Panama Red va venir ici, là, et il va tuer tous ces gens [elle pointe nerveusement du doigt Zeta en train de parler à son équipe de nouvelles recrues de revendeurs]. Ils vont bientôt se faire la guerre. Parce que Panama Red veut cette rue, mais c’est Zeta qui avait tout lancé, avant de se faire enfermer aussi. C’est sûr, Panama Red restera pas juste là comme ça à regarder Zeta ou n’importe qui d’autre se faire de l’argent. Les fusillades vont recommencer et un innocent pourrait se faire tuer. C’est déjà arrivé ».

En effet, des rixes entre les deux clans éclatèrent, mais sans échange de coups de feu, au grand soulagement des habitants du quartier; et Panama Red finit par s’imposer. C’était le plus âgé et le plus expérimenté des trois prétendants. Il jouissait d’une bonne réputation depuis qu’il avait payé à plusieurs reprises les loyers et le chauffage de quelques anciens du quartier dans le besoin. Il parvenait aussi à maintenir la discipline parmi ses employés, les interpellant publiquement ou les enjoignant de façon ostensible à respecter le voisinage. À l’inverse, Zeta abusait de la cocaïne et se comportait de façon violente et irrationnelle. Tito, un jeune dealer de dix-huit ans qui avait été le gérant de Congo et comptait sur son charisme pour rapidement grimper dans la hiérarchie, nous décrivit l’« affrontement » final qui se conclut par la capitulation humiliante de Zeta :

« Les gars de Panama Red ont commencé à prendre la came des revendeurs de Zeta et à la reconditionner pour lui sous sa marque. C’est là que Zeta a frappé mon gars Hector avec un club de golf. Hector dealait de la poudre pour Panama Red. Il est venu me voir, je suis retourné voir Zeta et je lui ai défoncé la gueule. Je travaillais même pas pour Panama Red à l’époque – mais je montais toujours au créneau pour mon poto Hector. Plus tard, Zeta s’était défoncé à la coke et s’est ramené avec son gun. Au début, il le tenait sur le côté et Panama Red était là : “Wesh mec pointe pas ce putain de truc sur moi là ! ”. Mais toute cette coke, ça avait dû lui donner du courage, il a pointé son flingue sur Panama Red, et le gars s’est mis à gesticuler. Genre : “Oh putain ! ”. Il essayait de se planquer, il flippait grave, prêt à se mettre au sol ».

Rejouant la scène, Tito agite tout son corps, sautant d’un pied sur l’autre et agitant ses bras, secouant la tête et ouvrant grand les yeux pour feindre une montée d’adrénaline, et reprend :

« Mais en fait Zeta s’est retourné et est remonté chez lui. J’avais attrapé mon flingue, et Hector aussi. On était là, moi, Panama Red et Hector prêts à lui trouer la peau. Zeta est ressorti et nous a vus en train d’attendre au coin, mais il est retourné direct dans la maison et il est pas sorti pendant des jours ».

Tito crache sur le trottoir avec mépris avant de continuer :

« Ce mec a pas de cran. Et à partir de là c’était trop tard, Panama Red avait fait exploser le trafic dans la rue avec sa bonne came. Red sait faire de l’argent. Tout le monde veut travailler pour lui. Les gars lui sucent la bite parce qu’ils savent qu’il va les mettre bien. Tout tourne autour de l’argent ici ».

Huit mois plus tôt, la succession de Congo sur la rue voisine avait été tout aussi tendue. Jay, un personnage particulièrement agressif et provocateur, était immédiatement descendu dans le quartier après le meurtre de son cousin pour essayer d’en reprendre le contrôle. Mais Tito, qui briguait lui aussi la succession de Congo malgré son jeune âge, et les autres habitants de la rue considéraient la veuve de Congo, Julieta, comme l’héritière légitime. Les choses s’annonçaient donc plutôt mal dès le départ : tout le monde s’attendait à voir « une tête tomber » (a body to fall) ce premier été. On évita un affrontement armé à force de négociations intenses menées par Julieta, qui accepta avec diplomatie de diviser le fief de son mari défunt en trois points de vente : deux à chaque coin de la rue et un autre au centre. Elle en céda deux à Jay, en échange de son engagement à l’aider à sécuriser le monopole qui lui restait sur le troisième, qu’elle s’empressa de louer à Tito au prix réduit de 750 dollars par semaine. Par contraste, notre rue, située à un pâté de maison de là, se louait pour 5000 dollars par semaine à cette époque. De son côté, Jay loua un de ses deux points de vente 1500 dollars par semaine, mais décida de s’occuper lui-même de l’autre, plus lucratif car protégé stratégiquement des descentes de police par une impasse.

Capitaliser sur l’hyper-ségrégation

Fidèle aux pratiques des narcotrafiquants afro-américains, Jay commença par verser dans la violence brute. La logique du pouvoir vertueux que maintient le système des relations de clientèle et de respect hiérarchique portoricain ne lui était pas encore tout à fait familière. Pour intimider ses rivaux et d’éventuels informateurs de la police, il avait fait venir d’autres quartiers une bande de revendeurs entièrement composée de jeunes Afro-Américains. Par provocation, il parlait d’eux comme de ses crazy moyos6. Quand on lui demanda s’il n’avait pas peur de se faire tirer dessus, il haussa les épaules et répondit comme par bravade :

« Les Portoricains voulaient récupérer la rue mais c’est moi qui l’ai prise. Et les mecs ils voient, j’ai mes crazy moyos avec moi. Ils ont des flingues. J’ai des flingues ».

Cette surenchère dans la provocation est une posture courante dans les points de vente des ghettos afro-américains de Philadelphie, qui sont moins lucratifs et moins actifs. C’est pourquoi Jay et ses employés interprétaient la tendance des Portoricains à éviter le recours à la violence comme un manque de virilité :

« Papis7. Bah! Sept sur dix, c’est des tapettes. Papi-land c’est pas comme les autres quartiers. La plupart des concurrents ici, c’est des tapettes ».

Les policiers, presque tous blancs et racistes, remarquèrent rapidement les délits de ces intrus noirs. Jay fut rapidement arrêté pour possession d’armes, mais les poursuites à son encontre furent tout aussi rapidement abandonnées pour cause de vice de procédure (non-respect des règles de perquisition et de saisie). Néanmoins, il fut condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement pour « outrage au tribunal », parce qu’il avait craché sur le juge après que ce dernier lui a fait part de sa consternation face à l’idée de devoir ordonner sa libération pour un tel motif.

Plusieurs revendeurs afro-américains de Jay se firent eux aussi incarcérer pendant son absence : 1) Hakeem, pour violence domestique; 2) Denard, pour port d’arme non immatriculée et pour avoir entraîné la police dans une course-poursuite débridée, alors que lui-même poursuivait un « dealer blanc “fonsdé” » (a white crackhead hustler) qui lui avait volé sept paquets de cocaïne; 3) Tyrone, pour vente de drogue; 4) Antoine, pour être tombé par malchance au milieu d’un raid de police alors qu’il apportait le premier règlement de la tournée du matin – vingt packs (bundles) de cocaïne (soit 280 paquets de dix dollars). La rumeur courait qu’une des familles portoricaines de la rue, que l’on suspectait d’avoir secrètement organisé l’assassinat de Congo, avait gravé des formules maléfiques de santeria8 sur le tronc de l’arbre sous lequel les dealers de Jay s’abritaient du soleil pour compter leur argent9. La gérante de Jay craignait qu’il « ne reste plus assez de “muscles” pour défendre le point de vente et que les gens en profitent pour tenter quelque chose ». On disait aussi que Leni, l’ancien bichote à la retraite, prévoyait de revenir de Porto Rico pour remettre de l’ordre dans la rue. Julieta, cependant, nous apprit par la suite que Leni venait de se faire tuer à Porto Rico : « On lui a tiré dessus 11 fois. Non… 12 fois… et tout ça pour une petite amie ».

Pendant les trente jours de son incarcération, Jay fit la connaissance d’un fournisseur d’héroïne particulièrement pure. À peine sorti de prison, il se remit directement au travail en distribuant des échantillons gratuits de cette héroïne d’excellente qualité, à laquelle il donna un nom de marque : « Lexus ». Il s’émerveillait du miracle économique qui avait suivi la diaspora portoricaine. Celle-ci avait bousculé les schémas ségrégationnistes traditionnels en vigueur à Philadelphie, qui opposaient jusque-là Noirs et Blancs sur le modèle du Sud profond (Countryman 2006) :

« Ce quartier portoricain là, c’est comme une villa en bord de mer – c’est un quartier qui vaut des millions. Ça draine de l’argent de tous les coins de la ville et même de Jersey. Tout ce qu’il te faut, c’est une rue dans le coin, et le tour est joué. On a plein de Blancs qui se ramènent jusqu’ici. Et quand les Blancs se mettent à venir, là tu te fais de l’argent. Pas seulement Barbie avec sa putain de petite copine. Je te parle de bus, de trains entiers et même de voitures bourrées de Blancs qui viennent. Ils traversent le pont juste là [il montre du doigt le fleuve Delaware qui marque la frontière avec le New Jersey à moins d’un kilomètre de nous]. On dirait un quartier touristique. Comme New York ! Dans la cité où j’ai grandi, y’a pas de tourisme comme ça ».

Mais ce qui étonnait Jay par-dessus tout était de ne pas avoir été dénoncé à la police par ses voisins portoricains. Peu à peu, il comprenait à quel point l’étique locale fondée sur le respect des hiérarchies et de la légitimité distinguait le marché de la drogue portoricain de l’afro-américain. Il se montra même un semblant critique à l’égard de sa propre communauté, ce qui contrastait avec son attitude habituellement arrogante et moqueuse envers la culture portoricaine :

« Tu sais ce qu’on dit, les Noirs sont comme des crabes, quand tu essaies de les sortir du panier, ils retournent au fond. Là où j’ai grandi [à six rues de nous, dans une cité afro-américaine], c’était chacun pour soi. Personne est vraiment solidaire quand il y a la police. Tout le monde est trop occupé à balancer les autres. On n’est pas comme les Portoricains, qui restent soudés avec leurs principes à l’ancienne, leur respect et d’autres conneries dans le genre ».

Jay admirait aussi les systèmes de redistribution économique et les pratiques de répartitions spatiales généralisés dans tout le quartier, par ailleurs très pauvre, fondés sur le respect entre les petits chefs locaux des territoires de vente respectifs de chacun :

« Regarde, il y a des gens dans la rue là maintenant [montrant le point de vente que louait Tito] en train de vendre aussi, et quand moi je me fais 10000 dollars par jour, eux ils peuvent s’en faire 9000 ou 10000. Ça fait 20000 dollars sur une rue entre sept [heures du matin] et neuf [heures du soir]. Et ça c’est sans compter la cocaïne en poudre. Il pourrait y avoir encore 20 ou 30 packs de poudre [280 ou 480 paquets à 10 dollars] en plus du reste. Et encore là j’estime à la baisse !

Ensuite t’as la rue là-bas [il indique la direction de notre appartement]. Eux ça se pourrait qu’ils fassent 60 packs. Après faut aussi penser aux moments où on doit se disperser à cause de la loi. On peut très bien être interrompus pendant plusieurs heures. Tu vois, faut bien que les consommateurs aillent quelque part. Donc l’autre rue, elle va se mettre à faire 30 packs en plus. Et il y a peut-être encore une autre rue derrière qui va en profiter aussi. Il y a de l’argent dans tout ce circuit. Et ça tu l’obtiens qu’avec de la loyauté. C’est quelque chose que tu peux acheter nulle part ».

Beaucoup des jeunes employés afro-américains de Jay faisaient la navette à travers la ville depuis leurs ghettos noirs, pauvres et ségrégés, pour venir vendre dans le ghetto portoricain. Comme lui, ils s’étonnaient des avantages économiques offerts par la politique de répression des agresseurs, imposée par les bichotes pour protéger les consommateurs blancs :

[Un vendeur afro-américain] : « Là où j’habite, ça marche pas comme ça. On travaille pas comme ça. C’est chacun pour sa gueule. Les papis sont malins. Ils savent se faire l’argent des Blancs. Toute la thune qu’ils apportent ! Et tous ces junkies, ils reviennent, chaque jour avec encore plus de blé ! Si ces gens-là se trimbalaient dans ma rue avec tout ce cash, comme ça [il montre trois toxicomanes blancs et émaciés se dirigeant rapidement vers nous], quelqu’un les racketterait ».

La persistance d’une logique ségrégationniste entre Noirs et Blancs à Philadelphie et l’historique, particulièrement violent, de leurs relations (Countryman 2006) ont rendu très difficile la circulation des toxicomanes blancs, physiquement vulnérables et facilement repérables, dans les quartiers afro-américains de cette ville. Leur présence suscite la colère des habitants qui ne sont pas impliqués dans le narcotrafic. À l’inverse, on voit souvent dans le quartier portoricain ces mêmes toxicomanes blancs, souvent hirsutes et en haillons, circuler en grand nombre sans rencontrer de difficultés majeures. Ils se piquent même parfois en public, mendient, se livrent à de petits cambriolages ou se prostituent si l’occasion se présente en passant par le quartier. Malgré cela, beaucoup des habitants âgés du quartier éprouvent de la pitié pour ces jeunes qui n’ont presque plus figure humaine; ils les qualifient de « pauvres petits gamins blancs » (pobrecito blanquitos) et tolèrent, finalement, leurs déviances qu’ils interprètent comme des actes de désespoir.

L’hostilité existant dans les ghettos afro-américains à l’égard des Blancs nous fut confirmée par les toxicomanes eux-mêmes, qui ont peur d’acheter de la drogue ou de s’aventurer dans ces quartiers :

[Un toxicomane blanc] : « Je vais plus acheter dans les quartiers noirs. Je suis un ancien, je connais les bails, il y a plein de fois où je suis allé dans les quartiers noirs et t’as ces gros fils de putes qui m’embrouillent avec des conneries, et moi je suis quelqu’un faut pas chercher la merde avec moi. Ils me font ça parce que je suis blanc ».

[George] : « Ils t’abordent comment ? »

[Toxicomane blanc] : « Ah ben, avec des trucs comme [il imite un accent afro-américain du ghetto] : “Vas-y attends-moi là, j’arrive”. Ce qui veut dire en clair : “T’es dans la merde, t’es foutu sale babtou”. Ou alors ils te sortent : “Vas-y viens là”… Et ils te frappent en plein visage ».

Pax narcotica dans les champs de bataille

L’expérience de Jay en tant que bichote est révélatrice de la contradiction existant entre la nécessité de recourir à la force pour défendre et contrôler son territoire et, en même temps, le besoin de préserver un climat pacifié dans le quartier pour permettre à son commerce de prospérer.

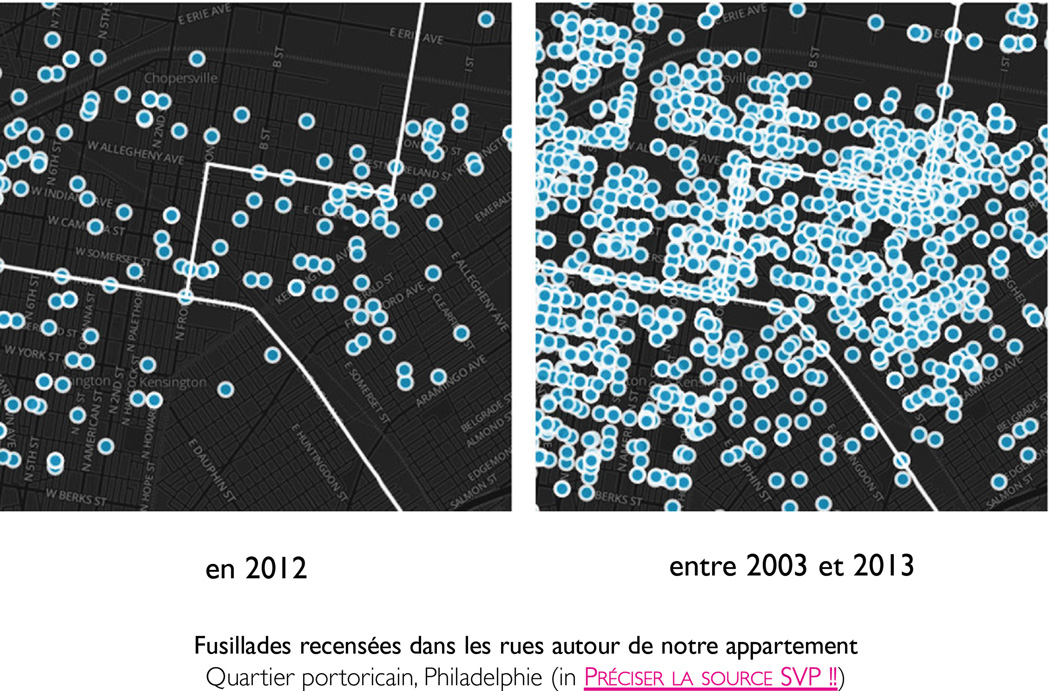

En effet, en dépit de ce que prétend Jay, ce quartier portoricain était, au sens propre, un véritable champ de bataille, comme on peut le constater sur les cartes ci-contre, qui indiquent les lieux où se déroulèrent des fusillades dans la demi-douzaine de rues qui entouraient notre appartement entre 2003 et 2013. Selon les statistiques de la police, il y eut, durant les deux premiers mois de notre présence sur le terrain, quinze fusillades dont trois mortelles, trois agressions à l’arme blanche et onze agressions à main armée.

Les démonstrations d’hostilité et la violence gratuite sont cependant, comme Jay s’en était rendu compte, mauvaises pour les affaires. Au moindre signe de danger, les clients se contentent de reprendre leur argent et de changer de rue. Quant aux habitants du voisinage, ils peuvent à tout moment appeler la police pour dénoncer les trafiquants s’ils se considèrent victimes d’intimidation ou d’un manque de respect. À plusieurs reprises, nous avons entendu des gérants et des bichotes enjoindre leurs dealers de traiter avec politesse à la fois les consommateurs blancs et les voisins portoricains – ou du moins de ne pas les maltraiter gratuitement :

« Faites pas chier les clients. Si on les violente, personne reviendra. Le seul moment où vous pouvez les baiser, c’est si ils essaient de vous arnaquer ou si ils font les mecs ».

Souvent, les dealers prenaient l’initiative eux-mêmes de protéger leurs clients des agressions et des tentatives d’arnaques. Au début de notre enquête de terrain, un petit vendeur toxicomane de dix-huit ans a été poignardé 17 fois par les dealers de notre rue parce qu’il avait vendu des dummies (des paquets contrefaits d’héroïne) scellés au nom de la marque de notre rue. Vers la fin de notre enquête, dans une rue parallèle à la nôtre, un des employés portoricains de Jay a tiré sur son propre frère parce que ce dernier avait agressé des clients pendant son service.

Tous ces éléments expliquent pourquoi ce quartier, le plus pauvre du ghetto portoricain, est devenu une importante plaque tournante du trafic de drogue à Philadelphie, réputée pour être capable de fournir, de façon relativement sûre à des outsiders blancs, de la cocaïne et de l’héroïne bon marché et de bonne qualité. La quantité et l’intensité des échanges économiques (des millions de dollars en liquide impossibles à tracer) qui se pratiquaient de jour comme de nuit dans ce quartier privé de toute forme d’emploi ou même de commerce légaux étaient éloquentes. Dans notre rue du ghetto portoricain, les bonnes journées de vente permettaient d’écouler jusqu’à 100 packs de quinze paquets d’héroïne d’environ 50 milligrammes à dix dollars le paquet. Ce qui signifie que plus de 14000 dollars en billets de 10 dollars étaient échangés toutes les huit à quatorze heures dans ces coins les plus pauvres de Philadelphie. Cinq des huit secteurs de recensement les plus pauvres de la ville pendant nos années de terrain de 2007 à 2012 se situaient dans ce micro-quartier portoricain, pourtant ce dernier était devenu une véritable vache à lait pour les bichotes et leurs fournisseurs. En comparaison, les marchés afro-américains de la ville étaient bien moins actifs et se contentaient d’approvisionner les habitants locaux. Ils payaient ainsi le prix de leur manque d’organisation territoriale et hiérarchique, de l’irrégularité de leurs horaires et lieux de vente et, même, de la qualité de leur marchandise (Fader 2016; Goffman 2014).

Une main-d’œuvre hiérarchisée

Presque tous les revendeurs de rue croisés durant nos cinq années de terrain, s’étaient fait arrêter – parfois à plusieurs reprises – quelques mois après leur recrutement. Après plusieurs arrestations, ils écopaient de peines de prison allant généralement de deux à quatre ans. Malgré cela, à chaque arrestation, une poignée de jeunes gens attendait impatiemment de prendre leur suite. Pour eux, et plus occasionnellement pour elles, ces descentes de la police sont de bonnes occasions de se faire remarquer par le bichote et de s’élever dans la hiérarchie.

Le schéma ci-contre offre un aperçu de la main-d’œuvre disponible dans le circuit de la revente au détail d’héroïne et de cocaïne. Celle-ci s’organise selon plusieurs positions hiérarchiques semi-autonomes, inégalement exposées aux risques et offrant de grands écarts de rémunérations. Les prétendants évaluent le ratio risque/revenu lorsqu’ils essayent de se placer quelque part, certains d’entre eux étant prêts à prendre plus de risques pour gagner plus d’argent. Parallèlement, les rôles dévolus à chacun sont suffisamment flexibles pour s’adapter aux restructurations survenant après un raid de police. Certains sont même interchangeables, temporairement ou non, permettant ainsi de tenir le rythme des ventes face aux fréquentes interventions de la police. Cette répartition des rôles en fonction de leur niveau de risque et de rémunération se combine bien avec le système clientéliste en vigueur dans ce milieu, dans la mesure où les plus ambitieux ont la possibilité de se voir attribuer des promotions. Elle est en cela tout à fait compatible avec le modèle de réussite classique de l’American Dream – cette aspiration des nouveaux immigrants à vivre une ascension sociale rapide par leur esprit d’entreprise, leur détermination et leur courage. Dans cette perspective, les plus jeunes sont donc prêts à respecter les hiérarchies dans lesquelles ils espèrent s’élever et à accepter les revenus astronomiques perçus par leurs supérieurs.

Par une sorte d’effet pervers, le taux de rotation dû aux arrestations est si élevé qu’il n’est pas absurde pour un petit revendeur de rue – ou même un simple guetteur – de prétendre à devenir rapidement un bichote. Nous avons assisté à plusieurs exemples, mais qui ont presque toujours mené à une issue dramatique (meurtre ou arrestation). Les débutants se persuadent en effet souvent qu’ils sauront éviter la police avec plus de discernement que leurs collègues tout juste arrêtés. Ils refusent d’envisager leur propre arrestation, pourtant quasi inéluctable dans le contexte de tolérance zéro des politiques de lutte contre les drogues menées par les États-Unis, qui conduit à l’hyper-incarcération des toxicomanes et des petits revendeurs (Bourgois & Schonberg 2009; Wacquant 2009). Ainsi prennent-ils tous les risques, les raids de police leur apparaissant comme des moments opportuns pour « s’élever dans la chaîne alimentaire ».

Les armes genrées du faible

La longévité du marché de la vente au détail de drogue dans la rue dépend aussi, en dernière analyse, du silence et de la coopération des habitants du quartier. Les bichotes se doivent donc de cultiver des relations fondées sur la réciprocité avec leurs voisins, pour faire de ces derniers leurs complices silencieux et renforcer leur propre pouvoir.

Au moment de la sortie de prison de Jay, lorsque les ventes ont décollé de nouveau avec sa distribution d’échantillons d’héroïne extra-pure, celui-ci a pris conscience qu’il devait faire évoluer la qualité de ses relations avec les résidents locaux et s’investir plus dans l’économie morale (Karandinos et al. 2014) du quartier :

« Pour le moment, je suis un outsider, un moyo, et ils ont peur de moi. Mais je ne veux pas qu’ils aient seulement peur de moi. Je veux qu’ils m’aiment aussi ».

Quelques semaines plus tard, ce même été, alors que Fernando avait créé un jardin communautaire dans un des terrains abandonnés où l’équipe de Jay dealait parfois de la drogue, Jay décida d’y installer une piscine gonflable pour les enfants du quartier. Il n’est pas rare en effet que l’été, et particulièrement les jours de grande chaleur, l’on coupe la circulation aux voitures dans les rues avoisinantes pour faire la fête autour de la piscine d’un bichote. Nous avons vite compris qu’avoir une demi-douzaine d’enfants barbotant joyeusement dans une piscine au milieu de la rue ou sur le trottoir, surveillés par une autre demi-douzaine d’adultes, non seulement offrait une couverture parfaite pour leurs activités illicites, mais permettait surtout de gagner l’adhésion des mères de famille qui sont le maillon faible de ce système reposant sur l’engagement tacite pris par les habitants de non-coopération avec la police.

L’acte de « moucharder » (snitching) représente, pour reprendre l’expression de James Scott (1985), l’« arme du faible », une arme particulièrement puissante lorsqu’elle est maniée par les mères et, notamment, les grandsmères. On considère comme tout à fait légitime que des femmes âgées – parfois appelées affectueusement « mami » ou « abuela » (grandma) par les jeunes revendeurs – réclament, en compensation des nuisances subies, une part minimale des profits engrangés par les bichotes pour les réinjecter dans l’économie locale. Au minimum interviennent-elles pour limiter certains abus qui affectent l’espace collectif (par exemple, lorsque les équipes de trafiquants laissent traîner leurs déchets ou sont trop bruyants, ou encore quand ils bloquent l’accès aux escaliers d’une maison ou harcèlent les femmes de la rue concernée). Une grand-mère réputée acariâtre est allée jusqu’à décréter qu’il était dangereux pour un bichote de collectionner les conquêtes sexuelles :

« Si t’es un bichote et que tu trafiques de la drogue, tu peux pas faire ça [tromper ouvertement ta femme], sinon elle ou sa famille vont te balancer à la police. Il faut savoir rester humble ».

La communauté fixe des limites à ne pas franchir selon une échelle de valeurs qui lui est propre. Elle accordera toute légitimité à la dénonciation d’actes – comme les viols collectifs et la pédophilie – qu’elle juge condamnables, alors qu’ils tendent à être banalisés dans cette culture de rue hyper-masculine et misogyne des dealers (Bourgois 1996; Contreras 2013; Baird 2015). La défense des intérêts d’un fils, d’un petit-fils, ou d’un frère livré à lui-même en prison peut également justifier la colère d’une mère, d’une grand-mère ou d’une sœur. En revanche, des motivations d’ordre personnel, comme la jalousie, dépassent le cadre de ces limites fixées par la norme sociale. Ainsi, l’épouse trompée d’un bichote d’une rue voisine ayant collaboré avec le Fbi pour que son mari se fasse arrêter durant une vente de plusieurs kilos de drogue, a dû fuir le quartier.

Mais la démonstration la plus flagrante de l’impact des délations sur les activités des trafiquants nous a été donné à travers l’exemple d’une fusillade ayant occasionné la blessure d’une jeune mère innocente. Au cours d’une attaque menée, au milieu de journée, par Panama Red et deux de ses acolytes contre l’un des hommes de main d’un bichote rival, les premiers ont criblé de balles les façades en brique d’une demi-douzaine de maisons situées à une trentaine de mètres de leur adversaire tout en lui tirant quatre balles dans la jambe et la poitrine, avant de s’enfuir à toute vitesse dans un 4×4. L’homme n’avait pas pu riposter car son pistolet semi-automatique extra-long, car trafiqué, était resté coincé dans la ceinture de son short taille basse. Cependant, durant la charge, une balle perdue avait traversé le bras de la petite amie du moment de Panama Red, une jeune femme de vingt ans qui était aussi la baby mama de l’un de ses employés.

Cette fusillade, en plein jour, et la blessure de cette victime collatérale furent un point de basculement dans l’économie morale de la pax narcotica. Les voisins du quartier y virent l’occasion de mettre un terme aux démonstrations de violence et à l’arrogance du bichote. On critiqua les méthodes, notamment l’avidité de Panama Red en l’accusant d’avoir provoqué ces attaques pour s’emparer de la rue de quelqu’un d’autre : « Il a déjà cette rue et cinq autres. Quel genre de personne a besoin de cinq rues ? »; « L’ambition tout le monde en a. Mais y’a des gens qui savent pas s’arrêter ». On lui reprochait même son manque d’engagement pour la collectivité : « Red a rien fait pour nous cet été ». Les habitants ajoutaient que Panama Red n’avait pas acheté de viande pour le barbecue de la fête nationale du Jour de l’Indépendance, le 4 juillet, et qu’il n’avait pas non plus participé à l’achat des feux d’artifice pour le spectacle du soir. Il n’avait payé aucun des membres de son équipe de dealers pour aider les voisins à nettoyer les terrains vagues de la rue lorsqu’un « Jour de nettoyage de rue » (Street Clean-up Day) avait été organisé par la ville de Philadelphie. Une grand-mère se plaignait : « Il a même pas acheté de petite piscine en plastique aux enfants pour se rafraîchir pendant les jours de chaleur ».

Le rythme des raids de police s’intensifia et, à la différence de la plupart des descentes de routine de la Brigade des stupéfiants, la police parvint quasiment à chaque fois à trouver la cachette des drogues. Panama Red fut obligé de stopper toutes ses opérations, après seize mois de ventes ininterrompues. Au cours des huit mois qui suivirent, deux autres bichotes – dont Zeta qui s’était fait chasser de la rue par Panama Red au début de notre enquête de terrain – tentèrent en vain de rouvrir la rue, car les raids de police se poursuivaient, provoqués, disait-on, par des appels répétés de « grands-mères » aux autorités. D’autres affirmaient que ces dénonciations étaient orchestrées par Luisa, la mère d’un jeune de dix-huit ans, tué accidentellement cinq ans plus tôt d’une balle perdue au cours d’un règlement de compte entre petits dealers. Elle avoua à demi-mot être l’auteure de ces appels à la police, en expliquant se soucier de la sécurité de sa fille de onze ans et de son fils de quatre ans : « On [les mères de la rue] essaie d’élever nos enfants ici, on ne veut plus de trafic de drogue ».

Parmi les hommes vivant dans le quartier, Don Ricardo fut le seul qui essaya ouvertement de s’opposer aux aspirants bichote pendant ces mois de paix dans la rue. Il ne le fit pas en informant la police, mais par une démonstration publique d’autorité, ce qui n’est pas anodin. Don Ricardo était un ancien bichote exceptionnellement charismatique, d’une cinquantaine d’années, qui s’était retiré des affaires après avoir passé quinze ans en prison pour « meurtre involontaire ». Il était retourné auprès de sa femme et de ses enfants, et travaillait désormais légalement, de nuit, dans une entreprise d’entretien pour laquelle il faisait le ménage dans des bureaux du centre-ville. Lorsque Zeta essaya de relancer les affaires, Don Ricardo l’obligea à participer à une opération de nettoyage de la rue :

« Zeta a sûrement placé son point de vente trop près de l’entrée de la maison de Don Ricardo, parce que quand je regarde par la fenêtre à la fin de la journée je le vois en train de balayer le trottoir énergiquement en face de la cachette, sous la supervision de Don Ricardo, qui se tient debout en fronçant les sourcils un balai à la main. Un des hustler de Zeta tient un sac-poubelle grand ouvert et un autre balaie aussi à quelques pas de là.

Cinq minutes plus tard, je regarde à nouveau par la fenêtre et Zeta est toujours en train de balayer, mais cette fois-ci devant la maison d’Isabella. Il est clairement préoccupé par le fait qu’elle puisse le dénoncer et il sait aussi qu’elle est l’ancienne petite amie d’un autre bichote qui est toujours actif dans le quartier » [Notes de terrain de Fernando].

D’autres hommes de la rue, parmi lesquels, à notre surprise, plusieurs des anciens revendeurs de Panama Red, s’opposèrent de façon plus passive-agressive au trafic de drogue en faisant des commentaires occasionnels comme : « Maintenant les mamans peuvent laisser les enfants jouer dehors sans se faire de souci ». Ils s’accordaient tous sur la légitimité d’une mère à protéger ses enfants de la violence. Dans leur adhésion toute récente mais fidèle à des codes moraux et à une éthique familiale, ils oubliaient sans difficulté leur passé récent de revendeurs de drogue et leur propre implication dans des violences de rue.

Plus surprenant encore, après huit mois d’absence, Panama Red réussit à rétablir en douceur le trafic de drogue dans notre rue. Les critiques qui lui avaient été faites furent, elles aussi, « balayées ». En fait, les habitants du voisinage avaient même l’air soulagé que des prétendants comme Zeta, plus jeunes et potentiellement plus instables, n’essaient plus de s’imposer.

Nous avons demandé à Panama Red comment il était parvenu à « rouvrir la rue » alors que les autres tentatives avaient échoué sous la pression de la police sans cesse appelée par les habitants. Il répondit sans hésiter :

« C’est une question de respect. Et d’appréciation des voisins. Ça, tu l’obtiens en faisant attention à eux. Si quelqu’un d’autre essaie d’ouvrir la rue, les voisins appellent les flics vite fait. Mais moi ils me respectent, ils savent qu’ils peuvent me parler, et je leur parle, donc c’est pas un problème pour moi. S’ils ont besoin d’aide pour les loyers, les factures, ils savent qu’ils peuvent venir me parler. Donc quand je passe par ici, ils me disent : “Ça va”. Et quand le business marche bien, on fait attention aux voisins. Si ils font un petit barbecue et qu’ils veulent fermer la rue, pour faire la fête, on achète plein de trucs pour les gamins, on fait ça bien ».

Ainsi, Panama Red avait compris à quel point il était important d’amadouer les voisins. Entre outre, Panama entretenait une relation privilégiée avec Luisa, la principale informatrice de la police, depuis qu’il avait payé les funérailles de son fils, et fait faire une chanson de reggaeton ainsi qu’une fresque murale de 10 mètres en son honneur.

La violence symbolique de la loi du silence (no-snitching)

En principe, toute dénonciation à la police est punie de mort. Plusieurs voisins nous ont indiqué la maison d’un informateur qui avait été dynamitée (fire-bombed) en représailles, plusieurs années avant notre arrivée. Même si l’obligation de garder le silence, supposément sacrosainte dans la rue, est régulièrement enfreinte dans la pratique, elle reste malgré tout une valeur partagée. Mais, comme on l’a vu, cela concerne surtout les hommes, qui sont mis au ban de la communauté lorsqu’ils pratiquent la délation, alors que les dénonciations des femmes sont tenues pour légitimes.

Par exemple, lorsqu’un bichote refuse de payer la caution qui remettrait en liberté l’un de ses employés récemment interpellé – ce qui est un point particulièrement sensible dans ce milieu comme l’a montré l’exemple du meurtre de Congo évoqué dans l’introduction –, il paraîtra normal que la femme ou la mère ou la sœur dudit employé dénonce ce patron à la police pour venger l’abandon de leur mari/amant ou fils ou frère en prison. À l’inverse, jamais un homme, même le premier concerné, ne cherchera à se venger de cette façon.

Prenons le cas d’Hector, l’un des gérants de Panama Red et ami de Tito. Lorsque Panama Red décida de ne pas payer sa caution après qu’il eut été arrêté par la police, nous lui rendîmes visite dans la prison municipale. Il commença par condamner son patron, puis nous expliqua pourquoi il ne le trahirait jamais auprès de la police, exposant une série de facteurs conjoints – la brutalité, l’intérêt matériel, la cooptation, la solidarité sociale, l’admiration et la définition hégémonique du respect –, qui induisent une forme de « violence symbolique » (Bourdieu 2000) dans ce système de la non-dénonciation.

« [Hector] : Si tu savais combien de mecs se sont fait envoyer en prison à cause de Panama Red parce qu’il avait pas payé leur caution. Ils disent tous qu’ils veulent le tuer. Panama Red ne peut plus mettre le pied en prison.

[George] : Pourquoi alors tous ces gens ne balancent pas le bichote ?

[Hector] : Je dirais que le plus important c’est l’amour-propre. Tu fais attention à comment on va te classer, comment les gens vont te regarder dans la rue. Tu te dis : “Je suis pas ce genre de personne”. Et ensuite tu penses aux gens qui t’ont fait atterrir là, t’as peur de mettre ta famille en danger et tout, tu vois ? Ouais, je sais je pourrais balancer quelqu’un et être libéré demain, mais peut-être que quelqu’un va me tuer pour ça. Et puis bon, quand t’as déconné, il faut payer. Et moi j’essaie de prendre la place de ces gens-là, en haut de l’échelle. Si j’ai envie d’être comme eux, pourquoi je les balancerais ? On récolte ce qu’on sème. Quelqu’un finirait aussi par me moucharder un jour. Et, comment dire, dénoncer quelqu’un comme Jay ou Panama Red, c’est comme… [il penche la tête et se masse les sourcils en cherchant une analogie appropriée], ça serait comme priver tout le monde d’aides sociales. C’est bizarre à dire, mais ces gens ils te donnent du boulot. Si tu les balances, tu prends l’argent des mains des autres, tu retires le pain de la bouche de leurs enfants. Et puis les gens veulent traîner avec les bichotes. Ils les admirent tellement, ils veulent être comme eux, tu vois ? ».

La plupart des aspirants bichotes ou des bichotes novices comme Jay partaient avec une vision simpliste de leur fonction et avaient du mal à trouver le juste équilibre entre usage de la force brute, négociation et concession pour sécuriser leur monopole. Ces jeunes, pour la plupart, ne tenaient pas leur place bien longtemps : ils se faisaient soit assassiner, soit incarcérer durant de longues années pour violence armée. En dépit de l’impératif de pacification requis à la fois pour assurer la productivité des ventes et pour être soutenus et tolérés par les voisins, ce quartier n’était, pour ces jeunes qui y habitaient, rien d’autre qu’une zone de guerre permanente. Nous avons fréquemment accompagné des mères au cimetière local pour y fleurir les tombes de leurs fils. Et, au cours des cinq années que nous avons passées dans cette rue, parmi la vingtaine de jeunes hommes avec lesquels notre équipe ethnographique s’était liée d’amitié, plus d’une douzaine se sont fait tuer ou tirer dessus, dont la plupart n’avaient pas plus de vingt-cinq ans.

À la fin de notre terrain, Jay avait conquis le statut respectable de bichote légitime. Il avait employé une assistante qui vivait dans notre rue, une Afro-Américaine à la peau claire, avec deux enfants qu’elle avait eus d’un père portoricain, et qui passait elle-même pour une Portoricaine. Elle avait contribué à augmenter le quota de jeunes Portoricains dans l’équipe. Elle encourageait aussi Jay à reconsidérer son recours systématique à la violence. Par exemple, après qu’il eut chassé sans incident un dealer opportuniste qui essayait de vendre de la drogue dans sa rue, elle le félicita et il en fut flatté.

[Jay] : « Ouais, je lui ai parlé avec respect et il m’a respecté. J’ai pas approché le gars avec vingt bonshommes, sans respect [il agite un pistolet imaginaire], parce que sinon l’enculé il va te tirer dessus dans la même conversation. À la place, je lui ai donné sa chance. Donc c’est une bataille de gagnée pour lui et moi. Enfin tu vois, tu penses que j’ai envie de tirer sur ce papi fauché ? Ils vont encore faire venir l’ambulance, ça va obliger à fermer la rue. Je vais passer de 10000 dollars par jour à rien du tout. Regarde quand j’ai perdu trente jours pour outrage à la cour quand j’ai craché sur le juge. Je suis passé de 10000 dollars par jour à trente jours de perdus. Fais le calcul. Ça fait 300000 dollars que j’aurais pu me faire pendant le mois. Donc c’est qui le crevard d’avoir craché sur le juge ? C’est moi – pour tous les jours que ça m’a fait passer en prison ! ».

Puis, peut-être par crainte de compromettre sa réputation de caïd, il ajouta l’air détaché : « Mais un petit coup de travers [il tapote un pistolet invisible dans la poche de son pantalon] et tu les remets direct à leur place ».

Parfois, de façon plus opportuniste, Jay et les autres bichotes évitaient de participer directement à des actions violentes, préférant déléguer cette tâche à leurs employés qui endossaient le rôle de leur patron comme s’il s’agissait de défendre leur propre honneur. Lorsque nous avons demandé à Jay combien lui coûterait le fait d’envoyer quelqu’un à sa place pour se faire rembourser une dette ou pour réprimer une violation de son territoire, il expliqua :

[Jay, en gloussant] : « J’ai même pas besoin de payer pour ça, mes gars c’est des riders. C’est pour ça que j’ai plein de crazy moyos qui bossent pour moi ».

L’État néolibéral dépacifié : tolérance zéro, hyper-incarcération et insécurité

Le paradoxe de la Pax narcotica, impossible conjonction de force brutale et de pouvoir vertueux, s’inscrit plus généralement dans le contexte idéo-logique, politique et économique de la pauvreté aux États-Unis. L’hostilité des pouvoirs publics et leur mépris de la réalité sociale de ces quartiers, qui subissent le démantèlement de l’État social, l’augmentation des inégalités économiques et l’investissement massif de l’État dans la répression, ont été et sont encore le terreau du narcotrafic. Un nombre toujours plus important de jeunes du ghetto n’a pas accès à un emploi légal et, dans une logique de survie, cherche un refuge économique alternatif (Bourgois & Schonberg 2009; Wacquant 2009).

La présence de l’État dans le quartier ne se manifeste que par des interventions policières contre-productives, mobilisant des ressources immenses pour arrêter les toxicomanes et les petits revendeurs de drogue, sans que la sécurité élémentaire des habitants soit assurée. Se conformant à la politique nationale de la « tolérance zéro envers les drogues », la police opère comme si elle était une force d’invasion coloniale et ne cherche pas à établir de contact social avec les habitants locaux. Elle maximise le nombre d’arrestations grâce à un profilage phénotypique racialisant qui assimile toute interaction dans la rue entre Portoricains et Blancs à un trafic de drogue, intensifiant davantage encore le contexte d’un apartheid racial quasi-officiel.

Les taux particulièrement élevés d’arrestations injustifiées trahissent l’incompétence de la police de Philadelphie et son hostilité envers les habitants du ghetto. Dans les années 2000 et 2010, la ville avait en effet le taux de condamnations pour crime après arrestation le plus bas de toutes les grandes villes des États-Unis (McCoy, Phillips & Purcell 2009). Cette expérience régulière d’interactions négatives avec les officiers de police et cette tendance du système pénal à sanctionner de manière draconienne les délits liés à la drogue motivent d’autant plus la logique d’omerta (non-snitching) régnant dans le ghetto. Nous n’avons pas pu documenter de corruption systémique de haut niveau au sein des forces de police qui puisse expliquer pourquoi la plupart des bichotes et de leurs fournisseurs échappaient aux arrestations. En revanche, nous avons pu faire le constat d’une routinisation de petits actes de malveillance et de corruption, tels que l’introduction de fausses preuves, la confiscation d’argent et de drogue non signalée dans les dossiers d’arrestation, ainsi que des pratiques violentes et discriminatoires pendant les arrestations. Par exemple, au début de notre enquête de terrain, avant que nous n’ayons véritablement saisi les enjeux de l’apartheid racialisé organisé dans le quartier par la police, Philippe eut les côtes fracturées en se faisant plaquer au sol, menotter et frapper lors d’un raid de routine de la brigade des stupéfiants. Les officiers l’avaient pris pour un toxicomane blanc, alors qu’il menait un entretien ethnographique avec trois revendeurs portoricains au coin de la rue (Denvir 2013).

La littérature en sciences sociales et en histoire met l’accent sur la relation de cause à effet qui existe entre la faiblesse des structures de l’État et la résilience particulière des organisations hors-la-loi (Gallant 1999; Schneider & Schneider 2008). On y trouve notamment des travaux fondés sur des enquêtes ethnographiques dans les sociétés méditerranéennes et les sociétés pastorales du Moyen-Orient (Peters 1975; Karandinos et al. 2014; Meeker 1979; Herzfeld 1985). Plus récemment, une part croissante des études latino-américaines a montré que l’État jouait en fait un rôle de « dépacificateur ». En Amérique latine, l’extension du règne d’un État néolibéral sans politique sociale mais assisté d’une force policière corrompue a généré un processus de « décivilisation », exacerbant la criminalité et nourrissant les violences interpersonnelles au sein d’immenses quartiers paupérisés (Auyero & Berti 2015; Auyero, Bourgois & Scheper-Hughes 2015; Arias 2006)10.

La corruption de l’État, le recul de ses services sociaux et son refus ou son incapacité à garantir la sécurité des habitants ont ainsi contribué à faire exploser les revenus liés au narcotrafic dans les pays de production et de transit, tout au long d’une filière essentiellement orientée vers les États-Unis et, plus récemment, vers l’Europe (Bourgois 2015). Plusieurs travaux ethnographiques latino-américains et plusieurs rapports sur les droits de l’homme décrivent des stratégies de « repacification » désespérées menées par les habitants de certains quartiers urbains démunis, qu’il s’agisse de la mise en place spontanée d’une justice autogérée par la population elle-même (Goldstein 2004), du ralliement aux mouvements évangélistes charismatiques (O’Neill 2015; Smilde 2007) ou, à l’inverse, de l’allégeance portée aux barons de la drogue qui deviennent une source de protection alternative (Bobea 2011). Plus terrible encore est l’adhésion populaire aux exécutions paramilitaires de petits criminels et toxicomanes dans les barrios pauvres, orchestrées par l’État au nom de l’« hygiène sociale » (limpieza sociale) en Amérique centrale et du Sud (Taussig 2003; Pine 2008; Tapias 2010).

Notre propre enquête eut lieu à un moment où les taux d’homicides et de criminalité diminuaient à l’échelle nationale et même à l’échelle de la ville de Philadelphie. Dans les années 2010, la ghettoïsation des communautés ultra-ségrégées connaît une accélération, ces populations étant toujours plus confinées dans les villes américaines gagnées par la gentrification et la spéculation immobilière (Bourgois 2013). En parallèle, la présence policière s’intensifie pour assurer la sécurité de la petite bourgeoisie « bobo » qui s’installe aux alentours des anciens quartiers du ghetto industriel. Les anciennes populations afro-américaines et latino de ces quartiers se retrouvent quant à elles repoussées vers des espaces de plus en plus restreints, où l’industrie du narcotrafic est devenue depuis longtemps le principal employeur de la jeunesse.

Accumulation primitive et “guerre contre les drogues”

Cette relation causale entre État néolibéral répressif et « dépacification » nous invite à revenir sur le principe d’accumulation primitive évoqué au début de cet article, pour saisir la spécificité de la génération de profits particulièrement élevés dans le secteur de la revente en bout de chaîne de l’industrie globale du narcotrafic. Nous attirions l’attention sur la domination coloniale subie par Porto Rico, qui a eu pour effet de propulser sa jeunesse ghettoïsée dans le narcotrafic, économie de niche de la diaspora métropolitaine. Or, si l’on s’intéresse de plus près à tous ces gains, extorqués par la coercition et la destruction, on s’aperçoit vite que seule une petite fraction reste dans les quartiers ghettoïsés.

L’argent du deal de rue, tout d’abord, est dépensé de façon ostentatoire dans des voitures de luxe, des bijoux, des vêtements de marque, des soirées et de la drogue (principalement de la marijuana et des cachets d’opioïdes analgésiques). Ces dépenses participent de la nécessité pour les bichotes de se construire une légitimité charismatique et un réseau social de solidarités pour asseoir leur autorité. On disait, par exemple, de Panama Red, qu’il avait accumulé une véritable flotte automobile de voitures de luxe et de quads – trente-deux selon certains, jusqu’à cinquante selon d’autres –, qu’il vendait ou louait occasionnellement à ses gérants et ses loueurs-opérateurs de points de vente, voire quelques fois, aux petits revendeurs de rue les plus prometteurs.

À une autre échelle que celle de la rue, d’autres lieux d’accumulation et de recyclage en lien avec les industries pharmaceutiques et les services, parfois en concurrence, des secteurs spécialisés de l’économie légale, et même avec la bureaucratie publique, se partagent les capitaux issus du petit narcotrafic. En blanchissant l’argent liquide reversé par les fournisseurs des bichotes aux trafiquants internationaux et en détournant les profits vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes, les services de la finance internationale constituent un relais opaque faisant de l’héroïne et de la cocaïne un des seuls produits d’exportation dont les modalités d’échange favorisent le Sud du continent (Chittum, Schilis-Gallego & Carvajal 2016; Bourgois 2015).

Tout un ensemble de services auxiliaires et de secteurs spécialisés s’est développé aux États-Unis, en spéculant à la fois sur l’argent de la drogue et sur les milliards de dollars dépensés par l’État néolibéral pour financer ses politiques publiques de lutte contre la drogue. Pour mener à bien cette guerre, l’État doit en effet affecter les ressources nécessaires au paiement des salaires et des heures supplémentaires d’employés du privé et du public qui occupent toute une panoplie de fonctions : agents des services de sécurité, personnels des administrations, en passant par les officiers de police, les gardiens de prison, les avocats, les agents de libération conditionnelle et tout le reste du personnel judiciaire. Les entretiens que nous avons menés avec plus d’une douzaine d’officiers de police en service dans notre quartier ont souvent donné lieu, sans que nous l’ayons particulièrement encouragé, à des remarques sarcastiques sur les avantages personnels qu’ils retiraient de la lutte contre le petit narcotrafic : « Tout ce que je sais, c’est que la guerre contre les drogues a eu du bon pour moi. Elle a permis de payer l’université privée de ma fille ». Un officier des stups à la retraite nous confia même que lui et ses collègues avaient tous demandé à être affectés au quartier portoricain, « pour les heures supplémentaires » (for the OT).

Dans les circuits de l’économie légale, ce sont les frais d’avocats qui drainent le plus de revenus issus directement des ventes de narcotiques. Les avocats du secteur privé exigent des avances, prolongent les procès et sabotent ou abandonnent les procédures de défense lorsque leurs clients sont incapables d’effectuer les versements prévus par le contrat. Un avocat de la défense, financé par l’État, condamnait devant nous la cupidité des avocats privés auxquels il était confronté au tribunal, tout en se livrant en même temps à une forme d’autocritique : « Pour eux, c’est comme une pêche miraculeuse. Mais il ne faut pas se voiler la face, la guerre contre la drogue me paye mon emprunt immobilier, et celui du juge aussi ». Les syndicats de gardiens de prisons, enfin, font désormais partie des principaux donateurs lors des campagnes électorales et se sont peu à peu imposés comme lobbyistes au Congrès (Knafo 2013).

Les financements des prisons et des instances d’application des lois représentent les postes budgétaires ayant connu la plus forte augmentation aux États-Unis depuis les années 1980, lorsque la population carcérale s’est mise à croître de façon exponentielle. Le budget carcéral a été multiplié par sept entre 1970 et 2005 (American Civil Liberties Union of Pennsylvania 2011). Parallèlement, les bénéfices des prestataires du secteur privé s’envolaient, grâce aux contrats conclus entre les autorités en charge des prisons et les sociétés de prestations de services – restauration, prise en charge médicale, télécommunications, construction, maintenance, transport et équipements de sécurité (Bozelko 2016). En effet, étant autorisées à réinvestir un pourcentage des profits privés dans les budgets publics, les institutions pénales municipale, régionales et fédérales accordèrent des franchises monopolistiques à ces prestataires privés tout en les incitant à augmenter leurs prix sur les services directement proposés aux prisonniers et à leurs familles. Des organisations des droits de l’homme ont plusieurs fois dénoncé, par exemple, les marges exorbitantes réalisées en surfacturant les télécommunications ou les transferts d’argent (Ella Baker Center for Human Rights 2015; Kukorowski, Wagner & Sakala 2013).

Dans le même ordre d’idées, les administrations locales et fédérales chargées de l’application des lois bénéficient de la réglementation en matière de « confiscation civile de biens légaux » provenant d’activités criminelles : les autorités ont le « pouvoir de confisquer des biens matériels ou en liquide obtenus par des moyens illicites » (Stillman 2013), sans avoir pour cela besoin de s’appuyer sur un verdict de culpabilité, tant que les ressources saisies sont réutilisées par les administrations locales d’application des lois pour poursuivre leurs missions d’intérêt public. Ainsi la mise aux enchères par la police des voitures et des biens immobiliers confisqués aux trafiquants s’est-elle imposée comme un commerce juteux. Dans notre quartier, les agents en couverture de la brigade des stupéfiants circulaient dans les anciennes voitures des revendeurs locaux et des toxicomanes. Panama Red et Jay essayèrent, de leur côté, d’investir leur argent dans des commerces légaux – Jay, dans des biens locatifs et Panama Red dans un garage. Les lieux furent perquisitionnés par la police et tous les deux engagèrent le même avocat renommé pour les défendre. Spécialisé dans les affaires de drogue, ce dernier négocia habilement avec le bureau du procureur pour que l’on saisisse leurs propriétés en échange de peines de prisons réduites dans l’attente du procès. En conséquence de quoi, les deux bichotes furent privés de leur épargne, certes, mais libres de reprendre leur trafic dans leurs rues respectives et de prospérer à nouveau.

La main gauche de l’État, politiquement affaiblie par les mesures néolibérales qu’elle est supposée combattre, finit elle aussi par profiter de ces budgets publics en augmentation, en se finançant par les prélèvements fiscaux et les amendes données aux trafiquants par les tribunaux à la suite de leur comparution. Les coupes budgétaires dans les programmes d’aides sociales de l’État ont provoqué de facto un transfert des ressources économiques vers les secteurs des urgences sanitaires et des services psychiatriques chargés de traiter l’addiction et les maladies mentales. Dans la plupart des États fédéraux, l’ultime subvention sociale pour les citoyens les plus démunis ne s’applique que pour ceux ayant obtenu un diagnostic médical de handicap permanent. Par conséquent, le nombre de personnes éligibles au statut de handicapé a enregistré une augmentation spectaculaire depuis l’amputation du « Welfare » par le Congrès en 1996 (Hansen, Bourgois & Drucker 2014). Les grands laboratoires pharmaceutiques se sont empressés de profiter de l’aubaine que représentaient pour eux tous les nouveaux marchés ouverts par cette multiplication des certificats de handicap permanent, remis par l’État et garantissant l’accès à des prescriptions médicales entièrement subventionnées. Ils se lancèrent notamment dans une action de lobbying auprès des pédiatres pour qu’ils prescrivent des antipsychotiques atypiques à des enfants présentant des « troubles du comportement », ce qui engendra une prévalence de diabète et d’obésité chez ces enfants désormais eux aussi éligibles au statut de handicapés permanents (DosReis et al. 2011).

Simultanément, les grands laboratoires pharmaceutiques s’engagèrent dans une manœuvre encore plus cynique d’accumulation primitive en générant leur propre marché de l’addiction, fondé cette fois-ci sur un lobbying agressif auprès des médecins généralistes auxquels ils vantaient les mérites de nouveaux cachets analgésiques opioïdes – dont le plus connu était l’OxyContin. Dans les années 2010, les overdoses dues aux médicaments opioïdes dépassèrent celles dues à la consommation illégale d’héroïne. Les usagers commencent par consommer des comprimés légalement prescrits et obtenus dans les quartiers blancs – très souvent dans de petites villes et de petites banlieues. Une fois devenus addicts à ces pilules pharmaceutiques, ils s’engouffrent sur les marchés de vente d’héroïne plus abordables des ghettos, dans l’espoir de soulager leur manque (Mars et al. 2014). Ainsi un circuit indépendant de trafic de stupéfiants a-t-il permis d’attiré de nouveaux consommateurs d’héroïne dans les ghettos.

Ces processus parallèles et indépendants d’accumulation primitive se renforcent mutuellement et sont si nuisibles qu’ils ont fini par faire reculer, en 2015 et pour la première fois aux États-Unis, l’espérance de vie des hommes (Case & Deaton 2015; Tavernise 2012). Cette inversion de la courbe s’explique démographiquement par des taux élevés de suicides, d’overdoses et de maladies du foie, elles-mêmes causées par l’abus de comprimés d’opioïdes, d’autres narcotiques et d’alcool. En plus de la marijuana, les drogues de prédilection des jeunes revendeurs portoricains dans les rues de ce quartier où nous avons enquêté, dans cette bombe à retardement au cœur du processus d’accumulation primitive, étaient ces cachets pharmaceutiques d’opioïdes qu’ils prenaient sous forme de cachets. Ainsi, ces jeunes hommes, subissant déjà la violence liée à la compétition pour les revenus générés par cet afflux de nouveaux toxicomanes blancs, sont eux-mêmes condamnés à l’addiction en même temps qu’ils mettent leurs gains au profit du secteur économique légal, en achetant des comprimés pharmaceutiques, en payant des frais d’avocats, des dommages et intérêts, ou encore en voyant leurs biens immobiliers ou automobiles confisqués.

Traduit de l’anglais (États-Unis) et du « spanglish portoricain »

par Simon Bourdieu

Fusillades recensées dans les rues autour de notre appartement.

Quartier portoricain, Philadelphie (in Préciser la source SVP !!)

Organisation hiérarchique du narcotrafic de rue portoricain.

à Philadelphie

Acknowledgments

Ajouter: "Projet financé par les Instituts Nationale de la Santé [National Institutes of Health] DA010164, AA020331, DA037820."

Footnotes

Porto-Rico est toujours une colonie officielle des États-Unis, nommée improprement Free Associated Commonwealth (« État libre associé du Commonwealth »). Ses habitants ont la nationalité américaine, mais ne possèdent pas la citoyenneté américaine.

Nous remercions Andres Antillano pour son commentaire sur le pouvoir vertueux du chef de bande dans leur contrôle des prisons vénézuéliennes.

La présente ethnographie est le fruit d’un travail d’équipe mené à partir du printemps 2007 jusqu’en 2012, et qui fut suivi de visites intermittentes effectuées jusqu’en 2016. Philippe Bourgois avait initialement loué un appartement dans un quartier, où lui et Fernando Montero Castrillo s’étaient liés d’amitié avec le boss qui contrôlait la vente de drogue dans cette rue. Fernando et George Karandinos y vécurent à plein-temps, Philippe à mi-temps, et Laurie Hart y fit des visites régulières pendant plus de cinq ans. En tant qu’habitants de la rue, les membres de l’équipe purent prendre part à la vie sociale des revendeurs de drogue et de leurs familles. Philippe distribua …/… [Suite de la note 3] des exemplaires de ses précédentes ethnographies (Bourgois 2013a; Bourgois & Schonberg 2009) aux habitants et aux dealers, qui comprirent ainsi que nous projetions d’écrire un livre sur la vie quotidienne dans le quartier en insistant sur le milieu de la drogue et que nous n’étions ni des toxicomanes ni des policiers infiltrés. Le fort taux de chômage et de pauvreté se traduit dans ces quartiers par un niveau très élevé de sociabilité publique, qui se pratique surtout sur les trottoirs étant donné le caractère exigu des habitations. Les habitants furent, pour la grande majorité, très cordiaux et accueillants. Plusieurs bichotes firent de nous leurs confidents et nous parlèrent ouvertement et en détail de leur rapport au trafic de drogue et à la violence. De nombreux voisins et dealers prenaient visiblement plaisir à se faire enregistrer et observer dans leurs activités quotidiennes. Ils appréciaient, semble-t-il, que leurs vies, leurs points de vues et leurs combats quotidiens soient pris au sérieux et documentés. Au sein de l’équipe, nous avons régulièrement travaillé de façon collégiale, notamment en co-rédigeant nos notes de terrain. Mais, chacun de nous développa aussi des relations indépendantes avec des individus en particulier et avec certaines catégories d’enquêtés. Ainsi, un tiers, voire la moitié de nos notes furent rédigés individuellement. La diversité d’âges, de genres, d’appartenances ethniques et de personnalités en présence nous offrait une plus grande variété d’interactions et de points de vue, permettant en retour une mise en perspective et une interprétation comparative des événements et des dynamiques rencontrés. En tant que jeunes hommes, George et Fernando furent accueillis dans les réseaux de jeunes comme des pairs. Fernando, en particulier, étant latino originaire du Costa Rica, développa des relations de proximité fortes avec les nouveaux immigrants hispanophones, et devint même l’« oncle » adoptif des enfants d’une de ces familles. George, le cadet de notre équipe, étudiant à temps partiel, noua des liens étroits et non hiérarchiques avec d’autres jeunes de sa tranche d’âge, ce qui incluait aussi souvent des relations quasi filiales avec leurs mères. Enfin, Philippe et Laurie, en tant que couple plus âgé et eux-mêmes parents, purent aborder plus facilement avec les parents et grands-parents de la rue leurs difficultés à élever leurs enfants dans le quartier. Philippe était souvent appelé « le professeur », et Fernando et George en parlaient souvent comme de « leur boss », ce qui, dans la forme, rendit de nombreux entretiens avec des caïds plus faciles à mener. Pour une description plus détaillée de l’ethnographie en équipe, voir Philippe Bourgois (2011).

« Bichote » est un mot à double sens issu du spanglish portoricain désignant à la fois la figure américaine coloniale du « grand chef » (big shot) et un phallus particulièrement large.

L’expression « baby mama » est utilisée par les hommes pour parler d’une femme avec laquelle ils ont eu par le passé une relation amoureuse et des enfants, qu’ils reconnaissent tous les deux.

« Moyo » est le terme portoricain dépréciatif pour désigner les Afro-Américains.

« Papis » est un terme dépréciatif utilisé à Philadelphie pour désigner les Portoricains.

La Santeria est une religion afro-caribéenne syncrétique répandue dans les Caraïbes espagnoles, qui intègre les divinités de la religion ouest-africaine yoruba et les saints de la religion catholique.

Nous avons entendu parler de cette affaire de santeria parce que la gérante afro-américaine de Jay avait fait appel à nos compétences d’anthropologues à propos du danger objectif présenté par ce qu’elle dénigrait comme étant « du charabia de sorciers portoricains à la con ».

Voir, à ce sujet, la réutilisation innovante du concept éliasien de processus de civilisation (Elias 1978) par Javier Auyero & Maria Fernanda Berti (2015) et Guillermo O’Donnell (1993), qui l’appliquent aux effets dépacifiants de l’État dans les quartiers pauvres d’Argentine.

RÉFÉRENCES CITÉES

- American Civil Liberties Union of Pennsylvania. Aclu-Pa Reaches Agreement with City of Philadelphia in Stop- and-Frisk Challenge. 2011 [ https://www.aclupa.org/news/2011/06/21/aclu-pa-reaches-agreement-with-city-of-philadelphia-in-stop-and-frisk-challenge] [Google Scholar]

- Arias Enrique Desmond. Drugs and Democracy in Rio de Janeiro. Trafficking, Social Networks, and Public Security. Chapel Hill: University of North Carolina Press; 2006. [Google Scholar]

- Auyero Javier, Fernanda Berti María. Harm’s Way. The Dynamics of Urban Violence. New York: Princeton University Press; 2015. [Google Scholar]

- Auyero Javier, Bourgois Philippe, Scheper-Hughes Nancy., editors. Violence at the Urban Margins…. Oxford: Oxford University Press; 2015. [Google Scholar]

- Baird Alan. Duros and Gangland Girlfriends: Male Identity, Gang Socialization, and Rape in Medellin. In: Auyero Javier, Bourgois Philippe, Scheper-Hughes Nancy., editors. Violence at the Urban Margins. 2015. pp. 112–132. [Google Scholar]

- Bobea Lilian. Violencia y seguridad democrática en República Dominicana. Santo Domingo: Facultad latinoamericana de ciencias sociales; 2011. Conferencias caribeñas. 11. [Google Scholar]

- Bonilla Frank, Campos Ricardo. Industry & Idleness. New York: Centro de Estudios Puertorriqueños; 1986. [Google Scholar]

- Bourdieu Pierre. In: Pascalian Meditations. Nice Richard., translator. Stanford: Stanford University Press; 2000. [Google Scholar]