Abstract

目的

建立上颌唇向倒置埋伏中切牙及其支持组织的三维模型,分析其在不同工况下的牙周应力分布,为治疗上颌埋伏中切牙提供参考。

方法

利用锥形束CT(CBCT)原始数据,结合Mimics 10.01和Ansys 14.0 软件建立上颌唇向倒置埋伏中切牙及其牙周组织的有限元模型。在埋伏牙切端沿其长轴垂直方向,分别加载20、30、40、50、60、70 g集中力,并测定不同工况下牙周膜Von Mises应力分布。

结果

牙周膜应力随牵引力的增加而增大,30 g力时最大Von Mises应力值为24 919.0 Pa,在牙周膜的最适应力范围内且接近其最大值。

结论

矫治初期,上颌唇向倒置埋伏中切牙的适宜牵引力较小,约为30 g。

Keywords: 埋伏中切牙, 唇向倒置, 牙周应力分布, 有限元研究

Abstract

Objective

This study aims to do the following: construct a three-dimensional finite element model of an labial inverted impacted maxillary central incisor and its supporting tissues, analyze stress distribution in the periodontal tissue when various tractions are exerted, and provide references for treating impacted maxillary central incisor.

Methods

A three-dimensional finite element model of labial inverted impacted maxillary central incisor and its periodontal tissues was established using Mimics 10.01 and Ansys 14.0 software based on original cone beam computed tomography (CBCT) data. Various traction values (20, 30, 40, 50, 60, and 70 g) were exerted on the incisal margin in the direction perpendicular to the impacted tooth. Different Von Mises stress values were determined.

Results

Stress distribution on the periodontal ligament increased with traction size. When 30 g traction was exerted on the labial inverted impacted maxillary central incisor, the Von Mises stress was 24 919.0 Pa, which was within the range of the optimum force and close to its maximum value.

Conclusion

The optimum traction for early orthodontic treatment of labial inverted impacted maxillary central incisor is nearly 30 g.

Keywords: impacted central incisor, labial inverted, periodontal tissue stress distribution, finite element analysis

上颌中切牙在恒牙列中萌出较早,位置靠前,其形态、大小、位置、色泽、可见性和对称性在颜面美观方面发挥着不可替代的作用。中切牙埋伏是生长发育过程中出现的牙齿萌出异常,以唇向倒置埋伏阻生型最为常见[1],将严重影响患者的美观、咀嚼和发音,也可影响患儿的生长发育,甚至引起不同程度的心理障碍。主要的治疗方法包括开拓间隙、减阻助萌、外科暴露联合正畸牵引、外科拔除和牙齿美学修复等。口外-正畸联合治疗是目前临床上最常见而有效的治疗方法[2],其成功的关键在于精确的定位、充足的支抗、正确的牵引方向和适当的牵引力。本研究利用锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)原始数据建立上颌唇向倒置埋伏中切牙及其支持组织的三维模型,分析其在不同工况下的牙周应力分布,旨在为临床治疗上颌埋伏中切牙提供参考。

1. 材料和方法

1.1. 设备和软件

CBCT机(KaVo 3D eXam,卡瓦公司,德国)。计算机:联想ideapadZ460,i3处理器,2 G内存,500 G硬盘,Windows XP系统。Mimics 10.01软件(Materalise公司,比利时),Ansys 14.0软件(Ansys公司,美国)。

1.2. CBCT扫描数据的获取

受检者坐于CBCT椅位,在电压120 kV、电流15.44 mA条件下,探头沿患者头部扫描一周,得到断层图像528张,以标准DICOM格式导出。

1.3. 样本选取标准

样本选取标准:一侧上颌中切牙未萌,对侧同名牙已萌出到正常位置;CBCT示埋伏牙唇向倒置,垂直向位置较低,冠状向较正或偏近中,冠根角大于90°;上颌前牙区无多生牙、牙瘤、含牙囊肿、肿瘤;无修复体,无正畸治疗史;无全身系统性疾病。

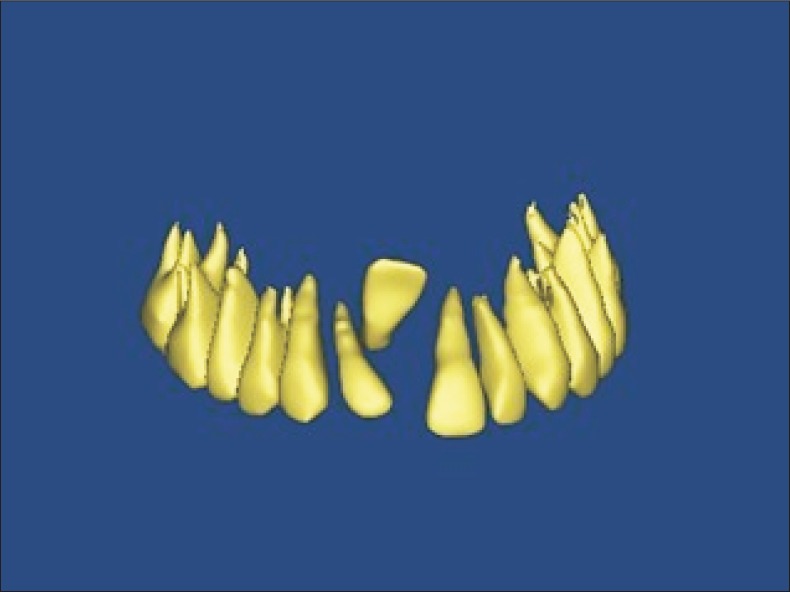

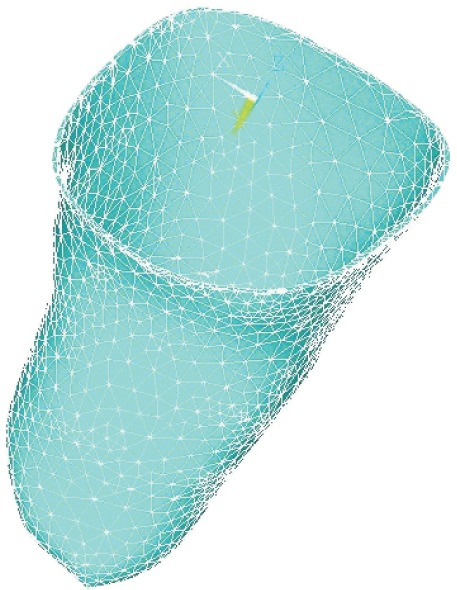

1.4. 三维有限元模型的建立

将CBCT数据导入Mimics,通过选定阈值、区域增长、图片处理、三维重建,得到上颌牙列的三维表面模型,通过Mimics 10.01自带的Magics 9.9进行面网格质量检测并对模型进行优化、光滑处理(图1)。将埋伏中切牙的模型导入Ansys并进行实体化,在x、y、z方向上分别放大1.029 8、1.021 3、1.018 9倍,使其均匀放大0.25 mm,通过布尔运算中的减操作,得到埋伏牙牙周膜的模型(图2)。利用Ansys建立大小适宜的长方体模拟埋伏牙周围的牙槽骨。通过布尔运算将埋伏中切牙、牙周膜、牙槽骨三者耦合在一起(图3)。单元类型选择Solid92,牙齿、牙周膜、牙槽骨的弹性模量分别为18 600、69、13 700 MPa;泊松比分别为0.31、0.45、0.30[3]–[4]。进行自动网格划分,并输出牙齿、牙周膜、牙槽骨的节点数(分别为80 637、19 669、39 552)、单元数(分别为55 935、9 683、25 913),由于三者是耦合在一起的,牙齿、牙周膜、牙槽骨的节点数与单元数之和均大于总计数目(节点数127 639、单元数91 531)。

图 1. 利用Mimics建立的上颌牙列模型.

Fig 1 Model of maxillary dentition established by Mimics

图 2. 埋伏中切牙牙周膜的三维有限元模型.

Fig 2 Three-dimensional finite element model of periodontal ligament of impacted central incisor

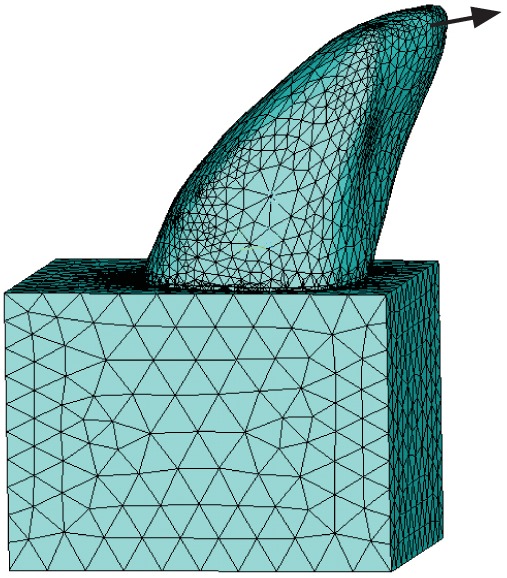

图 3. 上颌埋伏中切牙牙体、牙周膜及牙槽骨的三维有限元模型.

Fig 3 Three-dimensional finite element model of impacted maxillary central incisor,periodontal ligament and alveolar bone

箭头示牵引力的加载方向。

1.5. 三维有限元分析

边界条件设定为牙槽骨四周及底面的位移为0。在埋伏牙切端的中点,沿埋伏牙长轴的垂直方向,分别加载20、30、40、50、60、70 g集中力,测定不同工况下牙周膜Von Mises应力分布情况。为了便于观察,软件以不同色彩表示不同的应力分布情况,颜色从蓝到红,表示应力逐渐增大。

2. 结果

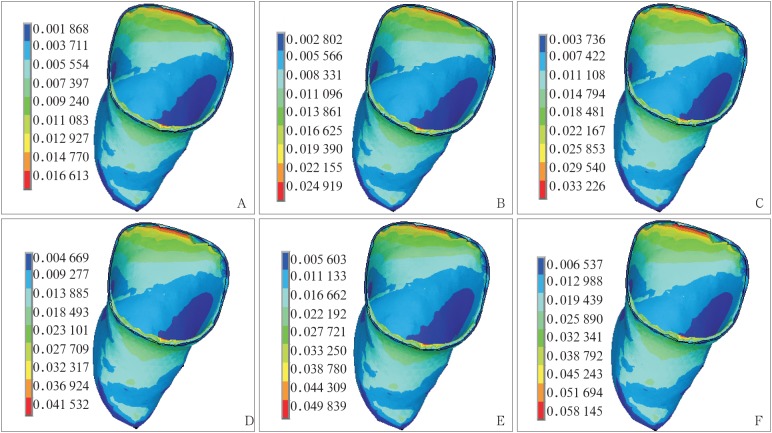

不同工况下牙周膜的应力分布特点相似(图4)。加载力值为20、30、40、50、60、70 g时,最小Von Mises应力分别为24.6、37.0、49.3、61.6、73.9、86.2 Pa;最大Von Mises 应力分别为16 613.0、24 919.0、33 226.0、41 532.0、49 839.0、58 145.0 Pa。随加载力值的增大,牙周膜Von Mises应力逐渐增大。

图 4. 不同工况下牙周膜应力分布云图.

Fig 4 Contours of stress distribution of periodontal ligament on different forces

A~F分别为加载20、30、40、50、60、70 g力时牙周膜的应力分布。

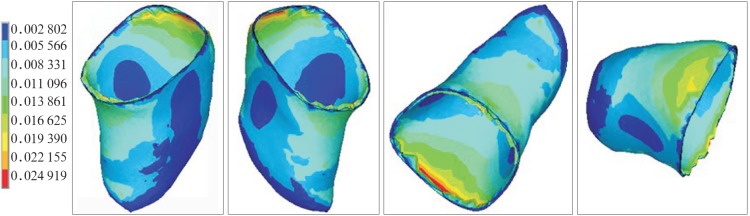

加载30 g集中力时,近远中云图为蓝色和淡蓝色,应力较小且较均匀;唇面为淡蓝色和蓝绿色,应力较近远中稍大;舌面近颈部区域由黄色渐变为红色,应力值较大,范围较小,最大Von Mises应力值为24 919.0 Pa,在牙周膜的最适应力范围(15~26 kPa)内[5]且接近最适应力的最大值。其余部分与唇侧相似;根尖呈现蓝色,应力较小,未出现应力集中(图5)。

图 5. 埋伏中切牙牙周膜的应力分布特点.

Fig 5 Stress distribution of periodontal ligament of the impacted central incisor

从左至右依次为远中、近中、唇面、舌面。

3. 讨论

3.1. 治疗上颌埋伏中切牙的重要性

上颌中切牙埋伏多发生于替牙期儿童,是临床常见的错 畸形之一,发病率仅次于第三磨牙和上颌尖牙。其对口颌面发育、颜面美观和功能有较大的影响,常对患儿及其家长的心理产生不良影响。若不加以及时而有效的治疗,将会产生邻牙牙根吸收、邻牙萌出障碍、含牙囊肿等并发症。目前,口外开窗-正畸牵引联合治疗埋伏中切牙受到了越来越多的关注,了解埋伏牙牙周膜的应力分布,对于正畸医生选择合理的矫治力系统尤为重要。本研究通过CBCT原始数据建立上颌唇向倒置埋伏中切牙及其支持组织的数学模型,计算其在不同工况下的牙周应力分布,分析矫治初期适当的牵引力值。

畸形之一,发病率仅次于第三磨牙和上颌尖牙。其对口颌面发育、颜面美观和功能有较大的影响,常对患儿及其家长的心理产生不良影响。若不加以及时而有效的治疗,将会产生邻牙牙根吸收、邻牙萌出障碍、含牙囊肿等并发症。目前,口外开窗-正畸牵引联合治疗埋伏中切牙受到了越来越多的关注,了解埋伏牙牙周膜的应力分布,对于正畸医生选择合理的矫治力系统尤为重要。本研究通过CBCT原始数据建立上颌唇向倒置埋伏中切牙及其支持组织的数学模型,计算其在不同工况下的牙周应力分布,分析矫治初期适当的牵引力值。

3.2. 有限元分析法的应用简况

自有限元的概念提出以来,在解决复杂工程问题方面得到了广泛应用,在人类生物学研究方面,也显示出了极大的优越性。Qian等[6]建立了正常牙周组织模型,计算出牙齿的阻抗中心和旋转中心以及应力分布特点。Shaw等[7]建立了正常人类上颌中切牙的有限元模型,分析不同类型的牙移动时,根尖所产生的应力情况。赵志河等[8]分析了上颌尖牙牙周膜应力分布。张君等[9]建立了上颌埋伏尖牙及其支持组织的三维模型,分析了其在不同牵引角度下的牙周应力分布。

3.3. 三维有限元建模的相关问题

本研究建立上颌埋伏中切牙的模型与实体具有良好的几何相似性,减少了误差。CBCT扫描数据层间距小,仅为0.25 mm,与传统的螺旋CT相比,建立的模型更加精确、逼真。而牙周膜的厚度为0.15~0.38 mm,属于非线性黏弹性材料。利用CT或CBCT图像很难获得牙周膜组织的完整结构,一般在相关软件中将牙体模型均匀增大0.25 mm,通过布尔运算得到牙周膜。该研究中将模型的各组成部分视为连续、均质、各向同性的线弹性材料,且符合小变形条件;其次,牙体、牙周膜和牙槽骨是耦合在一起的,与真实的连接方式有差异;再次,本研究是基于静态载荷下的分析,而口腔中存在着复杂的咀嚼运动,牙周膜受到动态的冲击载荷作用。因此,研究结果与牙周膜实际受力情况存在着一定的差异。此外,埋伏牙的大小、形态、牙根情况、患者年龄及牙周健康状况等因素也会影响研究结果。

3.4. 关于牙周应力分布和最适矫治力

王勤波等[10]通过静力学实验证明,在牵引上颌唇向倒置埋伏牙时,作用力越靠近切端,旋转中心越向冠向移动,而且牵引方向与牙长轴垂直时,可实现倒置牙根充分上移,同时防止其舌侧牙槽骨的过快吸收。因此,本研究加载部位选择切端中心,加载方向与牙长轴垂直。但在临床操作中很难实现将附件黏到切端中心并且保证牵引方向与牙长轴垂直,随着牙齿的旋转,牵引方向会发生变化,这将会引起实验结果与真实情况之间的差异。

最适矫治力既可引起最大的牙齿移动速率,又带来最小的牙根、牙周膜及牙槽骨损伤。牙周应力是牙齿移动的始动因素,Lee[5]提出牙周膜的最适应力范围为15~26 kPa,过小不能引起牙周组织的明显反应,过大会引起牙周膜坏死甚至是永久性损伤。本研究中加载30 g牵引力时牙周膜最大Von Mises应力值为24 919.0 Pa,在牙周膜的最适应力范围内。云图颜色多为蓝色或绿色,应力比较均匀,舌面近颈部区域由黄色渐变为红色,应力值较大。加载40 g牵引力时,牙周应力分布的最大值超过了最适应力的最大值,且随着牵引力的增加应力不断增大,将会对牙周产生不可逆的损伤,因此,牵引上颌唇向倒置埋伏中切牙的初始阶段最适力值为30 g,比Reitan[11]从组织学角度的研究结果小,可能与加载方向有关。上颌唇向倒置埋伏中切牙牙根较短且多为弯根、多伴有牙齿轻微松动,在整个治疗过程中,都应采用较小的牵引力,尤其是矫治初期,以免引起牙齿进一步松动甚至脱落。最适矫治力的选择,不仅要依据生物力学的研究结果,还要结合组织学相关研究和临床密切观察。

Funding Statement

[基金项目] 黑龙江省教育厅科学技术研究基金资助项目(12541486)

References

- 1.王 镶珊, 胡 荣党. 上颌埋伏阻生中切牙的影像学分类[J] 上海口腔医学. 2012;21(2):185–189. [PubMed] [Google Scholar]

- 2.王 镶珊, 胡 荣党. 上颌埋伏阻生中切牙的治疗[J] 国际口腔医学杂志. 2010;37(2):240–243. [Google Scholar]

- 3.Wagner A, Krach W, Schicho K, et al. A 3-dimensional finite-element analysis investigating the biomechanical behavior of the mandible and plate osteosynthesis in cases of fractures of the condylar process[J] Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002;94(6):678–686. doi: 10.1067/moe.2002.126451. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Toparli M. Stress analysis in a post-restored tooth utilizing the finite element method[J] J Oral Rehabil. 2003;30(5):470–476. doi: 10.1046/j.1365-2842.2003.01090.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Lee BW. Relationship between tooth-movement rate and estimated pressure applied[J] J Dent Res. 1965;44(5):1053. doi: 10.1177/00220345650440051001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Qian H, Chen J, Katona TR. The influence of PDL principal fibers in a 3-dimensional analysis of orthodontic tooth movement[J] Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001;120(3):272–279. doi: 10.1067/mod.2001.116085. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Shaw AM, Sameshima GT, Vu HV. Mechanical stress generated by orthodontic forces on apical root cementum: a finite element model[J] Orthod Craniofac Res. 2004;7(2):98–107. doi: 10.1111/j.1601-6343.2004.00285.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.赵 志河, 房 兵. 尖牙牙周膜应力分布的研究: 三维有限元分析[J] 华西口腔医学杂志. 1994;12(4):301–302. [Google Scholar]

- 9.张 君, 王 旭霞, 马 士良, et al. 埋伏牙牙周应力分布的三维有限元分析[J] 华西口腔医学杂志. 2008;26(1):19–22. [PubMed] [Google Scholar]

- 10.王 勤波, 王 玲, 刘 又南, et al. 埋伏倒置上中切牙导萌正畸中旋转中心变化规律的研究[J] 实用口腔医学杂志. 2004;20(2):204–206. [Google Scholar]

- 11.Reitan K. Biomechanical principles and reactions[M] In: Graber TM, Swain BF, editors. On thodontics: current principles and techniques. St Louis: CV Mosby Co; 1985. pp. 136–138. [Google Scholar]