Abstract

目的

基于逆向工程研究不同牙体预备形态对计算机辅助设计与制作(CAD/CAM)全冠三维适合性的影响。

方法

扫描左上颌第一磨牙牙预备体并在NX Imageware 13.2软件中构建5种不同形态的牙预备体,将每种牙预备体导入exocad软件中分别制作8个树脂内冠。最后扫描树脂内冠粘接面,在Geomagic Qualify 12软件中进行适合性的三维分析。

结果

3D偏差色谱图显示,深凹面形肩台组各区域偏移较小且大小均一;其余组各区域偏移相差较大,尤其是线角尖锐区域。深凹面形肩台、135°肩台、羽状肩台、直角翘边肩台、尖锐牙尖形态组的三维偏移值分别为(16.88±2.83)、(26.88±3.61)、(53.56±4.30)、(51.38±4.46)、(47.19±4.62) µm。深凹面形肩台组的适合性优于135°肩台组,差异有统计学意义(P<0.05);而直角翘边肩台组、尖锐牙尖形态组、羽状边缘组的整体适合性最差,三者比较差异无统计学意义(P>0.05)。

结论

计算机三维分析法是一种研究冠适合性的较好方法;推荐临床制备线角圆钝、深凹面形肩台的牙预备体;避免制备羽状、直角翘边边缘以及线角尖锐形态的牙预备体。

Keywords: 全冠, 计算机辅助设计与制作, 三维适合性, 逆向工程, 三维分析

Abstract

Objective

To investigate the effects of different tooth preparations on three-dimensional adaption of computer aided design and computer aided manufacturing (CAD/CAM) crowns based on the reverse engineering.

Methods

The tooth preparation model of the left maxillary first molar was scanned to build five different tooth preparations using the NX Imageware 13.2 software. The resin cores (n=8) were designed with the exocad software. The scanning data of the inner surface of each resin core were used to analyze the three-dimensional adaption with the Geomagic Qualify 12 software.

Results

According to the color-coded deviation images, the deviation of the heavy chamfer shoulder was the smallest and the most uniform, whereas the other groups with sharp lines showed large deviation. After statistical analysis, the total deviation of the heavy chamfer shoulder, 135° shoulder, feather shoulder, 90° shoulder with lipped margins, and sharp marginal ridges preparation were (16.88±2.83), (26.88±3.61), (53.56±4.30), (51.38±4.46), and (47.19±4.62) µm. A statistical significance was observed between the heavy chamfer and 135° shoulders (P<0.05). The other groups fitted poorly, without statistical significance between each group (P>0.05).

Conclusion

Three-dimensional analysis using a computer is a preferable method to study the three-dimensional adaption of crowns. The heavy chamfer shoulder and round line preparation are clinically recommended. However, feather shoulder, 90° shoulder with lipped margins, and sharp marginal ridge preparation should be avoided.

Keywords: crowns, computer aided design and computer aided manufacturing, three-dimensional adaption, reverse engineering, three-dimensional analysis

适合性作为影响修复体长期使用寿命的重要标准,一直受到国内外学者的重视[1]。以往的学者[2]–[3]研究修复体适合性的方法多为破坏性且选择的测量位点有限,仅能反映修复体的局部适合性信息,得到的实验结果、结论并不可靠。而三维印模法又存在复位不完全导致适合性偏大等问题[4]。随着计算机软件技术的发展,计算机三维分析法运用于修复体的适合性分析已成为可能。它能够在不破坏样本的情况下直观分析修复体的三维适合性[5]。

计算机辅助设计与制作(computer aided design and computer aided manufacturing,CAD/CAM)技术作为一种标准化、可复制及高效的口腔医学技术得到了广泛应用。但临床上对于应用CAD/CAM技术后何种牙预备体形态获得的适合性最佳,仍存在诸多争议。本实验基于逆向工程构建不同形态的预备体数字化模型,从三维方向分析牙预备体各区域的适合性情况,为口腔临床医生制备合理的牙预备体形态提供实验依据。

1. 材料和方法

1.1. 材料和设备

26牙预备体石膏模型(重庆晶美义齿制作有限公司),NX Imageware 13.2(EDS公司,美国),Freedom结构光扫描仪(Degree of Freedom公司,韩国),exocad® Dental CAD(exocad GmbH公司,德国),可切削树脂圆盘(山东沪鸽齿科材料有限公司),Roland DWX-50数码切削机(Roland DG公司,日本)。

1.2. 方法

1.2.1. 扫描并导入数字化牙预备体

选取左上颌第一磨牙线角圆钝、深凹面形肩台的牙预备体石膏模型,在标记固定扫描位置的Freedom结构光扫描仪中进行扫描。扫描结束存STL格式文件,并将其导入NX Imageware 13.2软件中,设计得到光洁无缺陷的数字化牙预备体。

1.2.2. 构建不同形态的数字化牙预备体

对数字化牙预备体进行修改设计,实现牙预备体形态的改变。最终得到深凹面形肩台、135°肩台、羽状肩台、直角翘边肩台及尖锐牙尖5种形态的数字化牙预备体,保存STL格式文件备用(图1)。各组预备体聚合度均为5°,除羽状肩台外各组肩台宽度均为0.8 mm。各组模型仅改变肩台或牙尖处形态,其余保持不变,以保证影响因素的单一性[6]。

图 1. 5种形态牙预备体数字化模型和截面图.

Fig 1 Digital models and sections of five different tooth preparations

上:数字化模型;下:截面图。从左至右依次为深凹面形肩台、135°肩台、羽状肩台、直角翘边肩台、尖锐牙尖形态。

1.2.3. 导入5种牙预备体数据并设计制作内冠

将构建的5种牙预备体文件导入exocad® DentalCAD设计软件。计算机自动生成边缘线,设置统一的修复体参数:内冠最薄厚度0.5 mm,垂直以及水平粘接间隙60 µm,颈缘粘接间隙20 µm,到边缘线的距离1.2 mm,回切角65°,钻孔半径0.5 mm[5]。将设计好的内冠数据导入同一台数码切削机进行树脂内冠的切削加工。在树脂全冠制作之前,机床参数依照制造商说明书进行校准并更换全新的刀具。

1.2.4. 扫描树脂内冠粘接面

将得到的5组(n=8)树脂内冠分别编号后,依次放入Freedom结构光扫描仪内标记位置进行粘接面的扫描。软件计算出各空间点的高度信息,得到三维坐标,分析处理后得到三维图像,将数据存为STL文件格式。

1.2.5. 导入并配准树脂冠扫描数据

将STL文件数据导入Geomagic Qualify 12软件,分别与各组对应的数字化模型进行最佳拟合配对,进行整体适合性的3D比较。在配对过程中软件将根据扫描捕捉的每个点云计算三维适合性,即软件自动计算配对后的均方根用于定量分析。差异幅度可以在偏差色谱图上以正负值具体反映,用于定性分析。在偏差色谱图中以牙预备体表面为原点,正值代表正向远离牙预备体表面的距离,此时存在粘接间隙;而负值反映负向远离牙预备体表面的距离,不存在粘接间隙。

1.3. 统计学分析

采用SPSS 19.0软件进行分析,Geomagic Qualify12软件运算所得的数据均为正负值偏差,都以绝对值纳入计算;Levene检验用于方差齐性检验,采用单因素方差分析评价各组三维适合性差异;Scheffe事后检验分析每组两两之间的三维适合性差异。

2. 结果

2.1. 不同牙预备形态三维适合性的定性分析

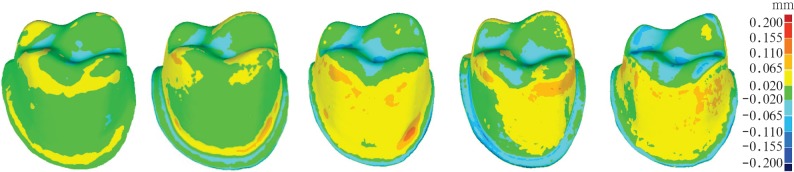

Geomagic Qualify 12软件3D分析后提供的偏差色谱图见图2。由图2可见,在冠的边缘区域,深凹面形肩台组适合性最好,大部分区域的偏移值在−0.020~0.020 mm;135°肩台组次之,但在肩台内侧至轴壁转角处偏移较大;而羽状肩台组、直角翘边肩台组、尖锐牙尖形态组的边缘区域均有较大面积颜色不均的负值区域(≤−0.020 mm),尤其是直角翘边肩台组,大部分显示为无法就位的蓝色区域。在冠的内部区域,深凹面形肩台组和135°肩台组各区域颜色较其他3组均匀,即便是在牙尖、窝沟、轴面等区域的偏移量也较小,特别是深凹面形肩台组(偏移值≤0.065 mm)。而羽状肩台组、直角翘边肩台组、尖锐牙尖形态组内部各区域的颜色很不均匀,窝沟、牙尖、轴面区域偏移量相差很大,尤其是尖锐牙尖形态组窝沟、牙尖处出现了多处深蓝色负值区域(≤−0.110 mm)。结果反映了在牙预备体线角尖锐的区域(如牙尖嵴、轴壁线角)等处偏差较大,而在线角圆钝的区域则能获得较好的匹配性。边缘三维适合性良好的组,其内部三维适合性也较好;边缘适合性较差的组,即便是有相同的内部形态,其内部三维适合性仍较差。反映了冠边缘的三维适合性与内部三维适合性是密切联系的。

图 2. 5种不同牙体预备形态偏差色谱图.

Fig 2 The color-coded deviation image of five different tooth preparations

从左至右依次为深凹面形肩台、135°肩台、羽状肩台、直角翘边肩台、尖锐牙尖形态、色谱偏差值。

2.2. 不同牙预备形态三维适合性的定量分析

Levene方差齐性检测显示各组的方差齐(P=0.241)。单因素方差分析显示各组整体间存在统计学差异(P=0.000)。深凹面形肩台、135°肩台、羽状肩台、直角翘边肩台、尖锐牙尖形态组偏差值分别为(16.88±2.83)、(26.88±3.61)、(53.56±4.30)、(51.38±4.46)、(47.19±4.62) µm。深凹面形肩台组适合性最好,偏差值最小,135°组次之,2组间差异有统计学意义(P<0.05)。而羽状肩台组、直角翘边肩台组及尖锐牙尖形态组适合性差,偏差值较大,3组间差异无统计学意义(P>0.05)。统计结果亦提示,深凹面形肩台整体适合性最佳,而其他含有尖锐牙尖形态或尖锐线角肩台设计均会影响修复体的整体适合性。

3. 讨论

多数学者认为边缘间隙在120 µm以内[2],内部间隙在200~300 µm是临床可接受的范围[3]。在临床实际应用中,适合性偏移负值的出现将导致冠不能完全就位,从而严重影响冠的整体适合性。因而,研究全冠的三维适合性就显得尤为重要。

3.1. 适合性的研究方法

传统适合性的研究方法很多,有学者[7]利用三维印模技术研究边缘及内部三维适合性,但该法难以保证硅橡胶的完整性及完全就位,使得测量值不精确。同时牙冠扫描前进行了喷粉处理,已有实验报道[8]光学成像粉对全冠数字化模型的精度是有影响的,且各区域影响不同。Micro-CT法虽是在不破坏样本的情况下进行测定,但仍是针对几个不同截面进行测定,未能真正实现三维分析,且该方法对设备要求高[9]。

相对于从设计到产品的正向设计过程而言,逆向工程是从产品到设计的逆向过程。将其与三维分析法结合是研究全冠三维适合性的有效且可信的研究方法[10]。三维分析法是通过偏差色谱图定性观察整体适合性。而且该方法将所有配对点云进行计算用于定量分析,因而能够得到更多的适合性信息,避免了实验对象因人为处理而导致数据丢失的问题。本实验还发现,三维分析法得到边缘适合性良好的组,其内部适合性也较好,这在一定程度上反映了临床戴冠的实际情况。

3.2. 三维扫描对不同牙预备体形态三维适合性的影响

三维扫描的原理是数学上的三角测量法。扫描机将光栅投射于内冠的粘接面,由摄像机捕获被不平的表面调制产生的光栅条纹,从而在软件中计算出各空间点的高度信息,即点云[11]。本实验结果发现,在135°组的肩台内侧与轴壁转角处,尖锐牙尖形态组牙尖、线角处,偏差值明显增大。这是因为计算机成像过程中软件会根据曲率计算,对扫描数据量不足的线角尖锐区域进行自动补偿导致偏移较大的缘故。本实验还发现,羽状肩台组、直角翘边肩台组的边缘和内部区域偏差不均匀,有的区域可见正负值色块相邻。其原因可能是较尖锐或隐匿的牙尖和窝沟形态扫描所得点云密度较低,导致三角测量、表面成像的过程不精确[10]。此外,因为边缘的点云密度低,难以形成完整的边缘图像,在内冠设计时计算机无法自动生成边缘线,导致偏差更大。尽管全冠的三维适合性还受到切削设备等因素的影响,但本实验采用的是同一台切削设备,得到的全冠三维适合性存在差异,其原因仍然是不同的牙预备体形态导致的。

3.3. 不同牙预备体形态三维适合性的临床意义

虽然实验所得的三维适合性为计算机扫描、配准、切削形成的合成精度。但因每种牙预备体采取了相同的处理方法,得到不同实验结果归根结底是因牙预备体形态不同导致的。软件最后配准所得的正负值代表了测试冠粘接面至牙预备体表面的正负距离。实验结果显示,表面线角圆钝的深凹面形肩台组在边缘和内部均能获得较好的适合性,而牙预备体线角较尖锐的区域,如牙尖嵴、轴壁线角等处却适合性较差,尤其是直角翘边肩台组的边缘区域以及尖锐牙尖形态组的内部区域均出现了较大面积的蓝色负值区域,说明临床上此类牙预备体形态制作的全冠可能会出现翘动、就位困难现象,即使勉强就位也难以获得较好的边缘和内部适合性。因而推荐临床医生制备线角圆钝、深凹面形肩台的牙预备体,避免制备羽状、直角翘边边缘以及线角尖锐表面形态的牙预备体。

当然,本实验采用的计算机三维分析法尚无法完全模拟临床实际戴冠的运行轨迹,得到的三维适合性与临床情况也可能存在差异。此外,本实验仅研究了不同牙预备形态对CAD/CAM全冠三维适合性的影响。牙预备体形态的不同还可能对牙冠受力情况产生影响,后续应继续研究不同牙体预备形态对全冠机械强度的影响,为临床提供完善的理论支撑。

References

- 1.Moldovan O, Luthardt RG, Corcodel N, et al. Three-dimensional fit of CAD/CAM-made zirconia copings[J] Dent Mater. 2011;27(12):1273–1278. doi: 10.1016/j.dental.2011.09.006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.McLean JW, von Fraunhofer JA. The estimation of cement film thickness by an in vivo technique[J] Br Dent J. 1971;131(3):107–111. doi: 10.1038/sj.bdj.4802708. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Beuer F, Naumann M, Gernet W, et al. Precision of fit: zirconia three-unit fixed dental prostheses[J] Clin Oral Investig. 2009;13(3):343–349. doi: 10.1007/s00784-008-0224-6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Colpani JT, Borba M, Della Bona A. Evaluation of marginal and internal fit of ceramic crown copings[J] Dent Mater. 2013;29(2):174–180. doi: 10.1016/j.dental.2012.10.012. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Schaefer O, Decker M, Wittstock F, et al. Impact of digital impression techniques on the adaption of ceramic partial crowns in vitro[J] J Dent. 2014;42(6):677–683. doi: 10.1016/j.jdent.2014.01.016. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.陈 志宇, 李 雅, 卫 绪懿, et al. 基于牙齿根桩印模三维扫描重建的根桩模型精度分析[J] 中国科技论文. 2013;8(4):350–354. [Google Scholar]

- 7.Luthardt RG, Kühmstedt P, Walter MH. A new method for the computer-aided evaluation of three-dimensional changes in gypsum materials[J] Dent Mater. 2003;19(1):19–24. doi: 10.1016/s0109-5641(02)00013-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.谭 发兵, 金 萍, 吴 树洪, et al. 光学成像粉对全冠数字化模型精度的影响[J] 第三军医大学学报. 2012;34(13):1336–1339. [Google Scholar]

- 9.Borba M, Miranda WG, Jr, Cesar PF, et al. Evaluation of the adaptation of zirconia-based fixed partial dentures using micro-CT technology[J] Braz Oral Res. 2013;27(5):396–402. doi: 10.1590/S1806-83242013000500003. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Schaefer O, Kuepper H, Thompson GA, et al. Effect of CNC-milling on the marginal and internal fit of dental ceramics: a pilot study[J] Dent Mater. 2013;29(8):851–858. doi: 10.1016/j.dental.2013.04.018. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.肖 静, 滕 伟. 三维数字化扫描在口腔修复领域中的应用[J] 国际口腔医学杂志. 2014;41(1):63–67. [Google Scholar]