Abstract

目的

研究三壁骨缺损对正常咬合力下牙周膜应力的影响。

方法

基于锥形束CT(CBCT)的DICOM格式数据,分别建立下颌全牙列牙齿、牙周膜和牙槽骨的有限元模型。采用修改骨缺损区域单元弹性模量的方法分别模拟位于近中和远中的不同深度(占根长1/3、2/3和3/3)的邻面三壁骨缺损。对骨缺损的牙齿施加与牙体长轴呈45°的正常咬合力,分析牙周膜等效应力。

结果

牙槽骨无缺损时,14颗牙齿的牙周膜等效应力平均值为5.71 MPa。牙槽骨缺损深度占根长1/3、2/3和3/3时,牙周膜等效应力平均值分别为6.61、7.14、7.42 MPa。随着三壁骨缺损深度的增加,牙周膜应力明显增大,吸收的前期应力增量大于后期。位于近中的不同深度(占根长1/3、2/3和3/3)的邻面三壁骨缺损牙周膜等效应力平均值分别为6.62、7.19、7.51 MPa,位于远中的不同深度(占根长1/3、2/3和3/3)的邻面三壁骨缺损牙周膜等效应力平均值分别为6.60、7.10、7.33 MPa。三壁骨缺损位于牙齿近中或远中,对其牙周膜的应力影响无显著差异。在相同缺损深度下,各类牙齿牙周膜等效应力大小关系为前磨牙>磨牙>切牙>尖牙。

结论

即使较浅的三壁骨缺损,仍然会造成牙周膜应力的明显增加,因此对于早期的三壁骨缺损患牙,在临床上要引起充分的重视,尽早治疗干预。

Keywords: 牙周膜, 应力, 牙槽骨垂直吸收, 三壁骨缺损

Abstract

Objective

This study aims to explore the influence of three-wall osseous defects on periodontal ligament stress under normal occlusal forces.

Methods

A finite element model for mandibular total dentition, periodontal ligament and alveolar bone was created based on cone beam computed tomography (CBCT) DICOM images. Mesial or distal proximal three-wall osseous defects at varying depths (namely, 1/3, 2/3 and 3/3 of the root) were simulated by modifying the elastic modulus of elements within the defects area. Occlusal forces with an angle of 45° to the long axis of the tooth were applied to the finite element model. In addition, the equivalent stresses of the periodontal ligament were analysed.

Results

In the case of no bone defect, the mean value of the periodontal ligament equivalent stress of 14 teeth was 5.71 MPa. The equivalent stresses of the periodontal ligament at different depths (namely, 1/3, 2/3 and 3/3 of the root) were 6.61, 7.14 and 7.42 MPa, respectively. With increasing depth of the osseous defects, stress on the periodontal ligament increased considerably, and the initial stress increment was greater than that of a later stage. Periodontal ligament stresses with mesial proximal three-wall osseous defects (at depths of 1/3, 2/3 and 3/3 of the root) were 6.62, 7.19 and 7.51 MPa respectively. Periodontal ligament stresses with distal proximal three-wall osseous defects (at depths of 1/3, 2/3 and 3/3 of the root) were 6.60, 7.10 and 7.33 MPa, respectively. For three-wall osseous defects located in the mesial surface and distal surface, a significant difference in periodontal ligament stress was lacking. In the case of the same absorption depth, the size relationship of periodontal ligament stress was in the following order: premolars>molars>incisors>canines.

Conclusion

Shallow three-wall osseous defects will likely cause a notable loss in strength of the periodontal ligament. Therefore, teeth with three-wall osseous defects should become the focus of clinical research. Treatment for these teeth should be administered as early as possible.

Keywords: periodontal ligament, stress, vertical bone defects, three-wall osseous defects

牙周炎可造成牙槽骨吸收、牙周附着丧失,导致牙周组织承受 力的能力减弱。随着牙周附着水平的降低,牙周组织承受咬合力的能力降低,牙槽骨改建过程加快,正常

力的能力减弱。随着牙周附着水平的降低,牙周组织承受咬合力的能力降低,牙槽骨改建过程加快,正常 力将可能影响牙周组织修复甚至会造成牙周组织损伤[1]。牙周膜具有支持、传递和分散

力将可能影响牙周组织修复甚至会造成牙周组织损伤[1]。牙周膜具有支持、传递和分散 力的功能。牙周膜将机械力学信号转化为生物信号,并导致一系列生物学反应,引起代谢的改变,最终产生牙周组织的改建。因此准确获取伴有牙槽骨缺损的牙周膜受力情况是探究牙周组织改建的先决条件,也为精准的咬合调整提供理论基础。近年来国内外学者通过删除有限元网格的方法,建立水平型骨缺损的简化模型对牙周膜受力进行分析[2]–[3]。但牙周炎患者牙槽骨除水平吸收外,常表现为垂直型骨吸收,其疗效受存留牙槽骨高度、牙齿及骨缺损的解剖形态等多因素影响。因此如何建立具有良好几何相似性的模型将有助于提高力学分析的准确性。本文在建立下颌全牙列有限元模型的基础上建立不同破坏深度的三壁骨缺损模型。定量分析不同牙位、不同破坏深度的三壁骨缺损牙齿的牙周膜应力分布变化特点,探究骨缺损深度与牙周膜应力间的关系,为牙周组织改建机制的研究及咬合调整提供理论依据。

力的功能。牙周膜将机械力学信号转化为生物信号,并导致一系列生物学反应,引起代谢的改变,最终产生牙周组织的改建。因此准确获取伴有牙槽骨缺损的牙周膜受力情况是探究牙周组织改建的先决条件,也为精准的咬合调整提供理论基础。近年来国内外学者通过删除有限元网格的方法,建立水平型骨缺损的简化模型对牙周膜受力进行分析[2]–[3]。但牙周炎患者牙槽骨除水平吸收外,常表现为垂直型骨吸收,其疗效受存留牙槽骨高度、牙齿及骨缺损的解剖形态等多因素影响。因此如何建立具有良好几何相似性的模型将有助于提高力学分析的准确性。本文在建立下颌全牙列有限元模型的基础上建立不同破坏深度的三壁骨缺损模型。定量分析不同牙位、不同破坏深度的三壁骨缺损牙齿的牙周膜应力分布变化特点,探究骨缺损深度与牙周膜应力间的关系,为牙周组织改建机制的研究及咬合调整提供理论依据。

1. 材料和方法

1.1. 研究材料

选择1名大连市口腔医院门诊体检患者的锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)资料(男性,18岁)。纳入标准:个别正常 ,牙周组织健康,牙槽骨无吸收,牙列完整,无口腔病变。采用CBCT(KaVo 3D eXam,美国)进行扫描,采集下颌骨及牙齿三维信息,获得DICOM格式数据。

,牙周组织健康,牙槽骨无吸收,牙列完整,无口腔病变。采用CBCT(KaVo 3D eXam,美国)进行扫描,采集下颌骨及牙齿三维信息,获得DICOM格式数据。

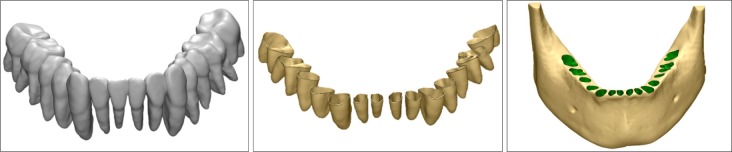

1.2. 三维模型

利用Mimics 17软件(Materialise公司,比利时)导入DICOM数据。设定牙齿的灰度阈值范围为1 000~4 000并进行三维重建,得到包含牙齿及少量牙槽骨对应三角面片的牙齿粗模型。将牙齿粗模型输出为由三角面片构成的.stl格式文件。采用Geomagic Warp 2015软件(Raindrop,美国)编辑.stl文件。去掉牙齿粗模型中牙槽骨三角面片,修补缺损的牙齿面片,删除尖角、凹陷等表面特征,得到牙齿整体模型。通过设置相邻单元法向角差值阈值,将相邻牙齿分离,借助于填充等功能修复分离牙齿导致的孔,得到彼此分离的牙齿模型。在Mimics 17软件中设置牙槽骨灰度阈值范围为400~3 000并进行三维重建,得到牙槽骨粗模型。牙槽骨粗模型中包含牙槽骨三角面片,并且包含大量牙齿三角面片。利用Geomagic Warp 2015软件编辑牙槽骨粗模型,从中识别牙槽骨外表面,并删除牙槽骨外表面的多余特征,通过填充功能将牙槽窝处的孔填平,建立无牙槽窝的牙槽骨模型。将牙齿模型沿各三角面片的法向向外侧偏移0.25 mm,得到牙齿向外偏移模型[4]–[5]。利用三角面片模型的布尔干涉运算,计算牙槽骨整体模型与牙齿向外偏移模型的交集,得到牙槽窝模型。通过布尔减操作从牙槽窝模型中扣除牙齿模型,得到牙周膜模型。利用布尔减运算,从无牙槽窝的牙槽骨模型中扣除牙齿向外偏移模型,得到牙槽骨模型。通过上述方法,建立牙齿、牙周膜与牙槽骨三维模型(图1)。

图 1. 牙齿、牙周膜及牙槽骨三维模型.

Fig 1 Three-dimensional models for tooth, periodontal ligament and alveolar bone

左:牙齿;中:牙周膜;右:牙槽骨。

1.3. 有限元模型

以三角面片的最小内角为25°作为约束对三角面片模型重新网格划分。由于牙周膜厚度取0.25 mm,三角面片模型中面网格的最大边长设置为0.5 mm,以避免为后续体网格划分增加困难。对三角面片网格进行重新划分与优化后,以三角面网格为依据,对牙齿、牙周膜以及牙槽骨进行体网格划分,将三维模型离散化为有限元模型。在划分体网格时,将四面体单元最小内角不小于25°作为约束条件,保证牙周膜、牙周膜附近的牙齿与牙槽骨体网格尺寸较小,其他区域的体网格尺寸较大,在确保计算精度的同时有效降低模型的规模。由于牙齿与牙周膜接触面、牙周膜与牙槽骨接触面的三角面片顶点网格划分一致,因此基于三角面片划分得到的四面体单元在上述两个接触面处也满足网格协调性。采用上述方式,建立牙齿、牙周膜及牙槽骨的三维有限元模型(图2)。

图 2. 牙齿、牙周膜及牙槽骨有限元模型.

Fig 2 Finite element model for tooth, periodontal ligament and alveolar bone

左:牙齿;中:牙周膜;右:牙槽骨。

1.4. 参数设置

假定所有的生物学材料均为均质、各项同性的线弹性材料。有研究[5]–[6]表明,牙周膜组织表现出较强的黏弹性特性。本文重点研究牙周膜在一次咬合运动中的瞬态应力。对于黏弹性材料,在瞬态载荷的作用下,主要表现为线弹性,因此将其做上述的简化具有理论依据。各生物学材料的物理属性[7]见表1。

表 1. 各类组织的物理属性.

Tab 1 Physical properties for each kind of tissues

| 材料 | 弹性模量/MPa | 泊松比 |

| 牙 | 20 700 | 0.3 |

| 牙周膜 | 68.9 | 0.45 |

| 牙槽骨(骨皮质) | 14 700 | 0.3 |

| 牙槽骨(骨松质) | 1 500 | 0.3 |

1.5. 计算内容和方法

1.5.1. 骨缺损模型设计

建立具有正常牙槽骨高度的下颌牙列有限元模型,将其命名为PN。在PN的基础上,建立邻面三壁骨缺损模型,设所有骨缺损模型颊舌向长度均为其所在牙位的牙根颊舌径长度,设所有骨缺损模型的近远中宽度为2 mm。建立近中三壁骨缺损深度达根长1/3、2/3和3/3三种情况,依次命名为PM1/3、PM2/3和PM3/3;建立远中三壁骨缺损深度达根长1/3、2/3和3/3三种情况,依次命名为PD1/3、PD2/3和PD3/3,共计6种邻面三壁骨缺损模型。

1.5.2. 骨缺损模拟

现有研究[2]–[3]中,通常采用删除骨缺损区域单元的方式模拟骨缺损。本研究中将缺损区域内单元的弹性模量修改为可忽略的数值(0.1 MPa)模拟骨缺损。骨缺损区域的单元虽然参与有限元总体刚度矩阵的构造,但是由于其刚度远小于非缺损区域的单元,因此对总体刚度矩阵的贡献可忽略。这种骨缺损模拟方法效果等同于删除骨缺损区域内的单元,其优点在于不改变有限元模型的拓扑结构,可避免因删除单元引起约束度不足,进而导致有限元求解失败的问题。

1.5.3. 应力计算及比较

计算下颌14颗牙齿在无骨缺损及上述6种骨缺损模型中的牙周膜等效应力,取各牙齿牙周膜等效应力的最大值为研究对象。

1.6. 加载与约束

本研究中各牙加载力取最大咬合力[8]的一半,力的作用点为各牙齿长轴与牙齿顶部相交处,作用方向为各牙齿长轴颊侧倾斜45°角[9],在下颌升支处施加固定约束。

2. 结果

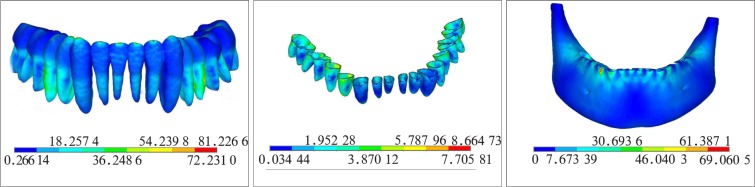

2.1. 应力云图

按照1.6所示方法施加载荷与约束进行静态求解。对于无牙槽骨缺损的情况(模型PN),牙齿、牙周膜与牙槽骨的最大等效应力分别为81.2、8.66和69.1 MPa(图3)。

图 3. 牙槽骨无缺损情况下牙齿、牙周膜与牙槽骨等效应力云图.

Fig 3 Equivalent stress for tooth, periodontal ligament and alveolar bone in the case of no osseous defect

左:牙齿;中:牙周膜;右:牙槽骨。

2.2. 不同三壁骨缺损情况下牙周膜最大等效应力

分别计算下颌14颗牙齿在不同三壁骨缺损情况下牙周膜最大等效应力值(表2)。随着三壁骨缺损深度的增加,牙周膜应力显著增大。牙槽骨无吸收时,14颗牙的牙周膜应力平均值为5.71 MPa。当牙槽骨吸收达根长1/3时,牙周膜平均应力为6.61 MPa,相比于无吸收时应力增量为0.90 MPa。牙槽骨吸收达根长2/3时,牙周膜平均应力为7.14 MPa,相比于吸收达根长1/3时应力增量为0.53 MPa。牙槽骨吸收达根尖时,牙周膜平均应力为7.42 MPa,相比于吸收达根长2/3时应力增量为0.28 MPa。研究结果表明,牙槽骨三壁骨缺损的牙周膜应力与吸收深度呈明显的非线性关系,吸收前期的应力增量大于吸收后期。

表 2. 各牙齿在不同模型中牙周膜最大等效应力值.

Tab 2 Maximum equivalent stresses of periodontal ligament for each tooth in different models

| 牙位 | 最大应力值/MPa |

|||||||

| PN | PM1/3 | PM2/3 | PM3/3 | PD1/3 | PD2/3 | PD3/3 | ||

| 切牙 | 31 | 2.75 | 3.01 | 3.21 | 3.25 | 3.21 | 3.64 | 3.77 |

| 32 | 2.98 | 3.58 | 4.17 | 4.37 | 3.83 | 4.75 | 5.14 | |

| 41 | 2.91 | 3.52 | 4.07 | 4.36 | 3.38 | 3.86 | 4.11 | |

| 42 | 2.86 | 3.37 | 3.65 | 3.87 | 4.30 | 5.03 | 5.27 | |

| 尖牙 | 33 | 2.19 | 2.52 | 3.01 | 3.18 | 2.39 | 2.60 | 2.64 |

| 43 | 2.41 | 3.31 | 4.11 | 4.61 | 2.76 | 3.09 | 3.23 | |

| 前磨牙 | 34 | 7.80 | 9.97 | 10.84 | 10.94 | 9.87 | 10.61 | 11.41 |

| 35 | 8.66 | 9.77 | 9.95 | 10.34 | 9.95 | 10.44 | 10.46 | |

| 44 | 8.56 | 10.79 | 12.98 | 13.82 | 10.67 | 11.94 | 12.72 | |

| 45 | 8.67 | 10.55 | 11.00 | 11.22 | 9.23 | 9.42 | 9.44 | |

| 磨牙 | 36 | 7.30 | 7.59 | 7.66 | 7.71 | 8.75 | 9.46 | 9.42 |

| 37 | 7.07 | 7.52 | 7.77 | 8.42 | 7.28 | 7.61 | 7.83 | |

| 46 | 8.56 | 9.56 | 10.13 | 10.40 | 9.22 | 9.40 | 9.46 | |

| 47 | 7.15 | 7.63 | 8.05 | 8.67 | 7.49 | 7.59 | 7.77 | |

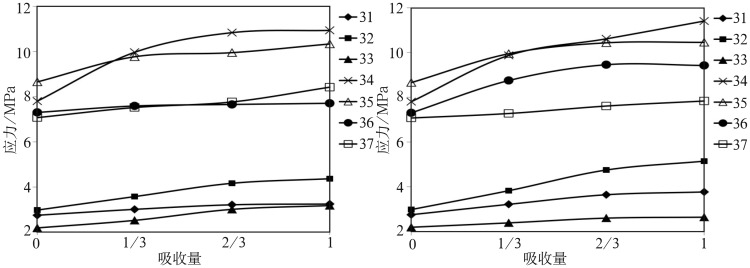

绘制牙周膜应力随牙槽骨缺损深度变化的曲线,其中41~47和31~37近远中三壁骨缺损应力曲线见图4、5。三壁骨缺损位于近中或远中对牙周膜应力的影响不明显。近、远中三壁骨缺损达根长1/3时,牙周膜最大应力平均值分别为6.62、6.60 MPa。近远中三壁骨缺损达根长2/3时,牙周膜最大应力平均值分别为7.19、7.10 MPa。近远中三壁骨缺损至根尖时,牙周膜最大应力平均值分别为7.51、7.33 MPa。结果可见,在相同的吸收深度下,三壁骨缺损发生在近中或者远中对牙周膜应力的影响无明显差异。

图 4. 41~47三壁骨缺损应力曲线.

Fig 4 Stress curve for 41-47 with three-wall osseous defects

左:近中;右:远中。

图 5. 31~37三壁骨缺损应力曲线.

Fig 5 Stress curve for 31-37 with three-wall osseous defects

左:近中;右:远中。

2.3. 不同三壁骨缺损情况下各类牙齿牙周膜应力的变化

分析切牙、尖牙、前磨牙与磨牙牙周膜最大应力随三壁骨缺损深度的变化规律,并绘制曲线(图6)。其中,应力值取下颌各类牙齿在对应模型中最大等效应力的平均值。在相同缺损深度的情况下,各类牙齿牙周膜最大等效应力关系为前磨牙>磨牙>切牙>尖牙。对于切牙,三壁骨缺损深度至根长1/3、2/3、3/3时,牙周膜应力相比于无吸收模型增量分别为22.6%、40.8%、48.4%。对于尖牙,上述3个增量分别为19.3%、39.1%、48.3%。对于前磨牙,上述增量分别为20.0%、29.4%、34.1%。对于磨牙,上述增量分别为8.1%、12.4%、15.8%。对比可得,随着邻面三壁骨缺损深度的增加,四类牙齿牙周膜应力增量百分比大小关系为切牙>尖牙>前磨牙>磨牙。

图 6. 各类牙齿牙周膜应力随三壁骨缺损吸收深度变化曲线.

Fig 6 Curves for stresses of periodontal ligament versus depth of osseous defects for each tooth

3. 讨论

本研究利用CBCT数据进行牙齿、牙周膜及牙槽骨有限元建模。传统方法通常先提取牙齿、牙槽骨外表面并将其拟合为NURBS曲面,然后基于NURBS曲面建立三维实体模型,将三维实体模型网格划分得到有限元模型[3]。本文采用三角面片模型建立三维模型,避免了NURBS曲面构建、NURBS实体缝合和BRep实体网格划分等问题,因此效率更高、容错性更强、三维模型更为精确且适用范围更广。该法可以推广应用于临床,针对患者的CBCT资料,建立个性化全口牙齿、牙周膜及牙槽骨有限元模型,以便于针对临床具体问题进行生物力学分析,为精准医疗提供理论基础。

本研究在近似相同的载荷下,比较不同破坏深度的三壁骨缺损对左右侧牙齿牙周膜应力变化的影响。研究发现左右侧牙周膜应力变化规律基本一致,但比较中发现左右侧同名牙牙周膜应力存在一定差异。产生此差异的原因在于,临床中很难找到标准正常 ,基本为个别正常

,基本为个别正常 ,因此左右侧同名牙的牙体长轴、牙齿在颌骨内的位置关系以及牙根周围的牙槽骨骨量均会有所差异。另外,左右侧同名牙虽然在牙体形态上相似,但其牙根的长度、牙齿的颊舌径及近远中径均会有差异,因此左右侧同名牙牙周膜应力存在一定差异。

,因此左右侧同名牙的牙体长轴、牙齿在颌骨内的位置关系以及牙根周围的牙槽骨骨量均会有所差异。另外,左右侧同名牙虽然在牙体形态上相似,但其牙根的长度、牙齿的颊舌径及近远中径均会有差异,因此左右侧同名牙牙周膜应力存在一定差异。

刘琳等[3]将100 N力沿与牙体长轴呈45°方向加载于下颌前磨牙有限元模型,当牙槽骨水平缺损达根长30%时,牙周膜等效应力为17.9 MPa,为牙槽骨无缺损时牙周膜等效应力(9.62 MPa)的2倍。本研究下颌前磨牙在骨缺损深度为根长1/3时,牙周膜等效应力为10.1 MPa,为牙槽骨无缺损时牙周膜等效应力(8.42 MPa)的1.2倍。由此可见,在相似的牙槽骨缺损深度下,水平型骨缺损对牙周膜等效应力的影响大于垂直型骨缺损。Moga等[2]建立下颌前磨牙不同深度的水平型骨缺损有限元模型,加载轴向外力。结果显示牙周膜等效应力值随着牙槽骨缺损深度的增加而增大。骨缺损深度占根长30%、60%及90%时牙周膜等效应力值依次为无缺损时的3倍、6倍和30倍,提示水平型骨缺损后期牙周膜等效应力值变化更明显。本研究结果显示三壁骨缺损前期牙周膜应力增量明显大于后期,与水平型骨缺损规律明显不同,其原因如下。咬合力可以分解为沿牙周方向的力(Fa)和垂直于长轴方向的力(Fv)。牙周膜的最大应力主要取决于Fv。牙齿由牙槽骨与牙周膜固定,在Fv作用下,牙齿为一端固定、一端自由的悬臂梁结构,最大应力通常出现在固定区域的前端,即牙槽窝顶部舌侧与颊侧区域。对于三壁骨缺损,牙齿在邻面(近中或远中)由于骨缺损而失去牙槽骨与牙周膜的支持,但是其他位置的牙槽骨与牙周膜仍然可以对牙齿提供有效支撑,所以高应力区域没有变化。在三壁骨缺损前期,损失的牙槽骨位于高应力区域附近(Fv不变),则高应力区域的牙槽骨与牙周膜需承担更多的载荷,所以牙周膜最大应力增加明显;对于三壁骨缺损的后期,损失的牙槽骨位于根尖处,距离高应力区域较远,虽然根尖处的牙周膜应力增大,但仍未超过高应力区域的应力值,牙周膜整体最大应力增加较小。上述原因导致三壁骨缺损前期牙周膜应力增量明显大于后期。对于水平型骨缺损,高应力区域随着牙槽骨的降低而降低,牙周膜最大应力随骨吸收深度的增加而增加,有三点原因。第一,骨吸收深度增加导致Fv力臂变长,则作用于牙周膜的力矩变大,导致牙周膜应力增加;第二,随着骨吸收深度的增加,牙槽窝顶部的牙齿横截面逐渐减小,高应力区域的牙周膜承载面积减小,导致牙周膜应力增加;第三,Fa引起的牙周膜应力可近似认为与牙周膜总面积成反比,骨吸收深度的增加使得牙周膜总面积减小,则Fa引起的牙周膜应力迅速增加。上述原因导致水平骨缺损后期的牙周膜应力增量明显大于前期。

综上分析,临床中对出现早期三壁骨缺损患牙需积极治疗,可通过咬合调整的方式降低牙周膜在正常 力作用下的应力,以减少牙周组织损伤。

力作用下的应力,以减少牙周组织损伤。

References

- 1.赵 艳芳, 王 伟峰, 辛 海涛, et al. 咬合力对不同附着水平后牙牙周组织改建过程的影响[J] 华西口腔医学杂志. 2013;31(3):310–314. [PubMed] [Google Scholar]; Zhao YF, Wang WF, Xin HT, et al. Effect of bite force on the periodontal tissue remodeling of molar with different levels of periodontal attachment[J] West Chin J Stomatol. 2013;31(3):310–314. [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Moga RA, Chiorean CG. Periodontal ligament stress analysis during periodontal resorption[C] London: Proceedings of the World Congress on Engineering. 2016:1–6. [Google Scholar]

- 3.刘 琳, 刘 娜, 郭 靖, et al. 不同牙槽骨吸收程度下颌前磨牙牙周膜应力分析的初步研究[J] 中华老年口腔医学杂志. 2015;13(2):75–79. [Google Scholar]; Liu L, Liu N, Guo J, et al. Three dimensional stress analysis of periodontal ligament of mandibular premolar with alveolar bone loss[J] Chin J Geriatr Dent. 2015;13(2):75–79. [Google Scholar]

- 4.McCormack SW, Witzel U, Watson PJ, et al. Inclusion of periodontal ligament fibres in mandibular finite element models leads to an increase in alveolar bone strains[J] Plos One. 2017;12(11):e0188707. doi: 10.1371/journal.pone.0188707. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.回 记芳, 张 晗, 曲 晓东, et al. 上颌唇向倒置埋伏中切牙牙周应力分布的有限元研究[J] 华西口腔医学杂志. 2015;33(1):67–70. doi: 10.7518/hxkq.2015.01.015. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; Hui JF, Zhang H, Qu XD, et al. Finite element analysis of periodontal tissue stress distribution of labial inverted impacted maxillary central incisor[J] West Chin J Stomatol. 2015;33(1):67–70. doi: 10.7518/hxkq.2015.01.015. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Bosiakov SM, Koroleva AA, Rogosin SV, et al. Viscoelasticity of periodontal ligament: an analytical model[J] Mech Adv Mater Mod Process. 2015;1(1):1–7. doi: 10.1186/s40759-015-0007-0. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Ammar HH, Ngan P, Crout RJ, et al. Three-dimensional modeling and finite element analysis in treatment planning for orthodontic tooth movement[J] Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139(1):59–71. doi: 10.1016/j.ajodo.2010.09.020. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.皮 昕, 何 三纲. 口腔解剖生理学[M] 北京: 人民卫生出版社; 2014. pp. 257–258. [Google Scholar]; Pi X, He SG. Oral anatomy and physiology[M] Beijing: People's Medical Publishing House; 2014. pp. 257–258. [Google Scholar]

- 9.Poiate IA, Vasconcellos AB, Mori M, et al. 2D and 3D finite element analysis of central incisor generated by computerized tomography[J] Comput Methods Programs Biomed. 2011;104(2):292–299. doi: 10.1016/j.cmpb.2011.03.017. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]