Zusammenfassung

Enzephalitiden sind häufig viral bedingt und können verschiedene Hirnareale betreffen. Ihre klinische Symptomatik ist sehr variabel. Gering symptomatische zerebrale (Begleit-)Infektionen bleiben bisweilen undiagnostiziert. Es können aber auch sehr schwere klinische Symptome (Lähmungen, Krämpfe) auftreten. Vorgestellt wird der Fall eines 8-jährigen Mädchens, das wenige Tage nach einem harmlosen Sturz auf den Hinterkopf zunehmend unter Kopfschmerzen und Erbrechen litt. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich rasant und führte 7 Tage nach dem Sturz zur Vorstellung beim Kinderarzt. Nach weiterem foudroyantem Verlauf der Krankheit wurde das Mädchen 2 Tage später unter Krämpfen und pulmonaler Obstruktion in eine Klinik aufgenommen; hier musste es reanimiert werden. Im kranialen Computertomogramm (cCT) stellten sich temporal hypodense Areale und lokale Ödeme dar. Eine Herzechokardiographie ergab eine eingeschränkte linksventrikuläre Pumpfunktion, sodass der Verdacht auf eine Enzephalitis und eine Myokarditis gestellt wurde. Trotz antiviraler und antibiotischer Therapie verstarb das Kind 2 Tage nach Aufnahme in die Klinik an intravitalem Hirntod und Multiorganversagen. Bei der rechtsmedizinischen Sektion fanden sich keine knöchernen kranialen oder intrakranialen Verletzungen oder prädisponierende Erkrankungen. Histologische Untersuchungen ergaben eine nekrotisierende Hirnstammenzephalitis.

Schlüsselwörter: Infektionen des Zentralnervensystems, Unfallbedingte Stürze, Kopfschmerz, Erbrechen, Myokarditis

Abstract

Encephalitis is often caused by viral infections and can affect various brain regions. The clinical symptoms are highly variable. Oligosymptomatic cerebral infections may remain undetected but there are also cases with very severe symptoms (e.g. paralysis, convulsions). This article presents the case of an 8-year-old girl who suffered from headaches and vomiting for several days following a harmless fall with impact on the back of the head. The health condition decreased rapidly and 7 days after the fall the girl was presented to a children’s hospital. After a further foudroyant course of the disease the girl was hospitalized 2 days later. Resuscitation became necessary due to convulsions and pulmonary obstruction. Cranial computed tomography (cCT) revealed temporal hypodense areas and local edema. Cardiac echocardiography revealed a decreased left ventricular pump function so that encephalitis and myocarditis were suspected. Despite antiviral and antibiotic therapy the girl died 4 days after admission due to intravital brain death and multiorgan failure. This cause of death was confirmed by forensic autopsy. The fall had not led to any intracranial injury and predisposing diseases were not found. Histological examination revealed necrotizing brainstem encephalitis.

Keywords: Central nervous system infections, Accidental falls, Headache, Vomiting, Myocarditis

Treten bei einem Kind Symptome aus voller Gesundheit heraus auf, kann die klinische Diagnose einer akuten zerebralen Infektion schwierig sein. Dies veranschaulicht die vorliegende Kasuistik der fulminant verlaufenden letalen Hirnstammenzephalitis eines 8-jährigen Mädchens.

Grundlagen

Zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr zählen entsprechend der Todesursachenstatistik bösartige Neubildungen (27,2%), äußere, traumatische Ursachen (23,1%), angeborene Fehlbildungen (10,5%) und Erkrankungen des Nervensystems (10,2%) zu den häufigsten Todesursachen [17]. Entzündlich-zerebrale Erkrankungen sind mit einem Anteil von nur 0,9% an den Gesamttodesursachen selten. Enzephalitiden werden in erregerbedingte Formen (Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten) und nichterregerbedingte Formen (z. B. im Rahmen von Systemerkrankungen, para- oder postinfektiöse Entzündungen als Reaktion auf vorhandene oder abgelaufene Virusinfektionen) unterteilt und können alle Hirnregionen betreffen [13].

Kasuistik

Vorgeschichte

Tag 1

Ein gesundes, 8-jähriges Mädchen stürzte ebenerdig auf den Hinterkopf und klagte kurz über Kopfschmerzen.

Tag 5

Nach 3-tägigem symptomfreiem Intervall traten erstmals Kopfschmerzen sowie Übelkeit und Erbrechen auf.

Tag 8

Nach kurzfristiger Besserung der Beschwerden kam es zur Progredienz des Krankheitsbilds mit anhaltenden Kopfschmerzen und Erbrechen. Die Mutter stellte das Kind beim Kinderarzt vor. Dieser entnahm eine Blutprobe (normaler Leukozyten-, erhöhter Monozytenanteil von 12,3%), vermutete einen Sonnenstich und schickte das Kind nach Hause.

Tag 9

Da sich die Beschwerden trotz analgetischer Therapie nicht besserten, empfahl der Kinderarzt die Vorstellung in der Kinderklinik. Dort wurde, aufgrund des Sturzes in der Anamnese, eine Röntgenuntersuchung der Halswirbelsäule durchgeführt, die keinen pathologischen Befund ergab. Das Mädchen wurde mit Verdacht auf einen Spannungskopfschmerz wieder nach Hause entlassen.

Tag 10

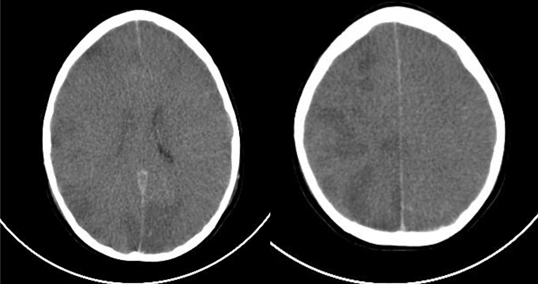

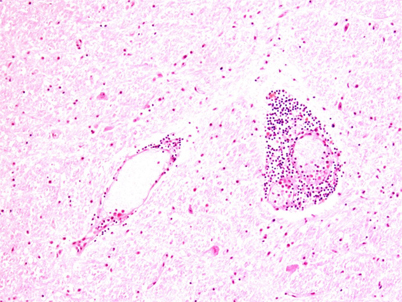

Das Mädchen erbrach wiederholt und klagte nun über extreme Kopfschmerzen. Plötzlich wurde es zittrig, unruhig und tachypnoisch. Die Mutter alarmierte den Rettungsdienst. Auf dem Transport ins Krankenhaus verkrampfte das Kind mehrfach die Finger und zeigte Schaum vor dem Mund. Nach Ankunft in der Klinik wurde es reanimationspflichtig. Nach 20-minütiger Reanimation ließ sich wieder eine eigene Herz-Kreislauf-Funktion herstellen. Die Oxygenierung war durch ein massives Lungenödem erheblich eingeschränkt. Aufgrund des Sturzes in der Anamnese wurde eine Computertomographie des Kopfes (cCT) durchgeführt. Hierbei konnte keine traumatisch bedingte Läsion festgestellt werden. Es zeigte sich aber eine rechtsseitige temporoparietale minimale Hypodensität bei beginnendem rechtsseitigem Hirnödem (Abb. 1), sodass der Verdacht auf eine Herpes-simplex-Enzephalitis gestellt wurde. Bei einer Herzechokardiographie fiel eine stark reduzierte linksventrikuläre Funktion [“fractional shortening“ (FS) nur 12%] auf, sodass eine Myokarditis vermutet wurde. Es wurden eine antivirale (Aciclovir für 24 h) und eine antibiotische Therapie (Claforan, Gentamycin) eingeleitet. Nach der Reanimation stiegen die Konzentrationen des Prokalzitonins (22 ng/ml) und des C-reaktiven Proteins (220 mg/l) an.

Tag 12

Das Mädchen verstarb nach kurzem schwerem Krankheitsverlauf, 10 Tage nach dem Sturzgeschehen und 6 Tage nach Auftreten der ersten Symptome am intravitalen Hirntod im Multiorganversagen.

Fieber hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden. Eine Serumuntersuchung (Tag 10) erbrachte eine zurückliegende Infektion mit Coxsackie- und Epstein-Barr-Viren. Es fand sich ein niedriger bis durchschnittlicher Antikörpergehalt gegen Zytomegalieviren. Ein Anhalt für eine Infektion mit Borrelien, Influenza- oder Parainfluenzaviren ergab sich nicht. Eine Blutkultur (Tag 10) zeigte sowohl aerob als auch anaerob kein Wachstum.

Obduktionsergebnis

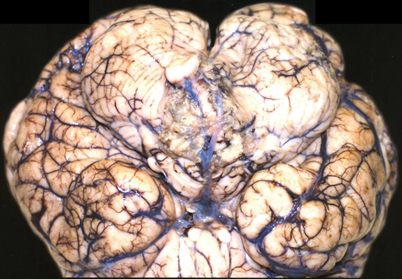

Obduziert wurde der Leichnam eines 8 Jahre alt gewordenen Mädchens mit einem Körpergewicht von 34,6 kg und einer Körperlänge von 126,5 cm. Es zeigten sich eine erbsgroße, ältere Einblutung in der Kopfschwarte am Hinterkopf sowie kleinflächige, frischer imponierende Einblutungen an der Stirn und vor dem rechten Ohr. Es fanden sich weder knöcherne Schädelverletzungen noch intrakraniale Blutungen. Das Gehirn wies ein ausgeprägtes generalisiertes Ödem (1590 g) mit ödematöser Abplattung des Windungsreliefs und verstrichenen Sulci sowie Uncusschnürfurchen, einen Kleinhirndruckkonus und ausgeprägte Blutstauung mit frischen Blutextravasaten auf. Das Hirngewebe, insbesondere der Hirnstamm, war erweicht. Es fand sich eine fragliche Trübung der Leptomeningen der Medulla oblongata (Abb. 2). Äußerlich waren keine Traumaherde oder Blutungen feststellbar.

Es zeigten sich weiterhin ein beidseitiges Lungenödem und reichlich bräunlich-weißer Schleim in den Bronchien (linke Lunge 337 g, rechte Lunge 272 g). Es waren Pleuraergüsse beidseits, rechts mit Fibrinschlieren durchsetzt, und Aszites feststellbar. Es fanden sich sog. Schocknieren. Die Milz war nicht erweicht. Die inneren Organe waren altersentsprechend entwickelt.

Histologische Untersuchungen

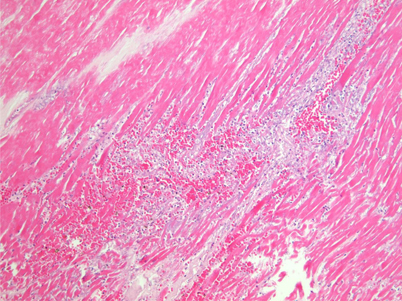

In der Herzmuskulatur des linken Ventrikels waren Ansammlungen roter Blutkörperchen sowie ein Gewebsödem mit aufgehobener Anfärbbarkeit der Herzmuskelzellen und beginnender Infiltration von Entzündungzellen nachweisbar (Abb. 3). Ein immunhistochemischer und ein virologischer Erregernachweis gelangen nicht. Bei der histologischen Untersuchung der Lungen zeigten sich diese blutgestaut mit interstitiellem Ödem, breiten Alveolarsepten und hyalinen Membranen in den Alveolen, im Sinne von Schocklungen („acute respiratory distress syndrome“, ARDS). Die Leber war blutgestaut und wies läppchenzentrale Leberzellnekrosen im Sinne einer Schockleber auf.

Neuropathologische Untersuchungen des Gehirns

Das Großhirn wies ein schweres Hirnödem mit abgeplatteten Gyri, verstrichenen Sulci und einem schlitzförmig eingeengten Ventrikelsystem auf und zeigte auf den Schnittflächen eine verstärkte Gefäßzeichnung. Histologisch stellte sich das Bild frischerer hypoxisch-ischämischer Veränderungen mit eosinophilen Ganglienzellnekrosen und spongiös-ödematöser Gewebsauflockerung dar. Es fanden sich fokale intravasale Leukozytennekrosen und perivasale Leukozytenextravasate (teils CD45- und CD68-positiv) ohne typisches Bild einer Enzephalitis. Weiterhin fanden sich eine kleine subkortikale Blutung links temporolateral und ein kleiner hämorrhagischer Erweichungsherd mit livider Verfärbung links temporookzipitobasal, die sich histologisch jeweils als frische Blutungen ohne ausgeprägte entzündliche Veränderungen erwiesen. Rechts frontobasal stellten sich wenige Entzündungsinfiltrate (CD45-positiv, CD3-positive T-Lymphozyten und CD20 positive B-Lymphozyten) dar, und auch rechts temporookzipital sowie in einem umschriebenen rechtsseitigen Areal der Stammganglien lagen spärliche perivasale Entzündungszellen vor.

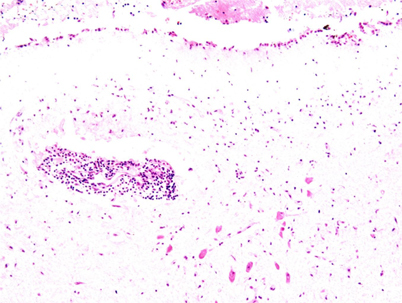

Im Bereich des medullospinalen Übergangs stellten sich insbesondere perivasal, teilweise intramural, aber auch diffus und herdförmig verteilte CD45-positive Entzündungsinfiltrate dar, die sich überwiegend als CD3-positive T-Zellen (selten auch CD8-positiv) und selten als CD20-positive B-Zellen erwiesen. Weiter lagen eine spongiös-ödematöse Auflockerung des Gewebes und örtliche Mikronekrosen vor. In der Medulla oblongata u. a. im Bereich des Bodens des 4. Ventrikels fanden sich besonders perivasal und intramural gelegene mononukleäre Entzündungsinfiltrate (CD3- und teilweise CD8-positive T-Zellen, CD20-positive B-Zellen und CD68-positive Monozyten), multiple Mikrogliaknötchen und in Resorption stehende Mikronekrosen (Abb. 4, Abb. 5).

Perivasal akzentuierte Entzündungszellinfitrate und Mikrogliaknötchen zeigten sich auch in der Brücke (Abb. 6) und im Mittelhirn, und es lagen mehrere Nekroseherde im Stadium der frühen Resorption sowie eine spongiös-ödematöse Auflockerung des Gewebes mit generalisierter Mikrogliaaktivierung und reaktiver Astrogliose vor.

Im Kleinhirn fanden sich hypoxisch-ischämische Veränderungen und vereinzelte leptomeningeale Entzündungszellinfiltrate, ohne dass jedoch ausgeprägte intraparenchymatöse entzündliche Infiltrate nachzuweisen waren.

Die Blutgefäße mit perivasalen und intramuralen Entzündungsinfiltraten ließen keine Gefäßwandveränderungen, z. B. im Sinne von fibrinoiden Gefäßwandnekrosen, erkennen. Die Diagnose einer Vaskulitis war nicht zu stellen.

Virale Einschlusskörperchen oder traumatisch bedingte Veränderungen des Gehirns waren nicht nachweisbar. Ein immunhistologischer und ein molekularpathologischer Erregernachweis [Herpes-simplex-Viren (HSV) 1 und 2, Epstein-Barr-Virus (EBV), Zytomegalievirus (CMV), Toxoplasmen, Listerien, Tollwutantigen] gelangen trotz umfangreicher Untersuchungen nicht (Tab. 1).

| Untersuchung | Befund |

|---|---|

| Prämortal | |

| Kraniale Computertomographie | Rechts temporoparietale Hypodensität, Hirnödem |

| Serologische Bestimmungen | Kein Nachweis von Serum-HSV 1/2, CMV, EBV, Influenza, Parainfluenza, Adenoviren, Parvoviren, Borrelien, HBV |

| Postmortal | |

| Gehirn | |

| Histologische Untersuchung | Kein eindeutiger Nachweis viraler Einschlusskörperchen |

| Immunhistologische Untersuchung | Kein Nachweis von HSV 1 und 2, EBV, CMV, Toxoplasmen, Listerien, Tollwutantigen |

| Polymerase-Kettenreaktion | Kein Virusnachweis |

| Myokard | |

| Immunhistologische Untersuchung | Kein Nachweis von Parvovirus B19, HHV8, HSV-1 und 2, CMV, Adenovirus |

| Polymerase-Kettenreaktion | Kein Virusnachweis |

CMV Zytomegalievirus, EBV Epstein-Barr-Virus, HBV Hepatitis-B-Virus, HHV humane Herpesviren, HSV Herpes-simplex-Viren.

Bei histologischen und immunhistochemischen Untersuchungen des Gehirns war zusammenfassend eine lymphomonozytäre, partiell nekrotisierende Hirnstammenzephalitis mit Befall der kardiorespiratorischen Steuerzentren am Boden des 4. Ventrikels feststellbar. Diese hatte offenbar zum Herz-Kreislauf-Stillstand geführt, der eine schwere diffuse hypoxisch-ischämische Enzephalopathie verursachte.

Todesursache

Nekrotisierende Hirnstammenzephalitis.

Diskussion

Im vorgestellten Fall ist am ehesten von einer zufälligen zeitlichen Assoziation des Auftretens einer Enzephalitis und eines banalen Sturzgeschehens auszugehen. Im Hinblick auf die Anamnese und die erhobenen Befunde (vorbestehend gesundes 8-jähriges Mädchen) hat es sich hierbei um ein eher unerhebliches Trauma gehandelt, das weder zu kranialen noch zu intrakranialen Verletzungen geführt hatte. Im Rahmen der neuropathologischen Untersuchung des Gehirns ergaben sich keine Anhaltspunkte für prädisponierende, vorbestehende komplikationsträchtige Veränderungen, z. B. Aneurysmen der Hirnarterien, die bei Kindern nur sehr selten vorkommen [5, 9]. Traumatische Aneurysmen sollen zwar 20% aller Aneurysmen bei Kindern ausmachen, gehen aber in der Regel mit weiteren Verletzungen, z. B. Schädelbasisbrüchen, einher [8].

Ausmaß der klinischen Symptomatik und Grad der neurologischen Defizite bei Enzephalitiden sind variabel und von der Lokalisation der infizierten Hirnareale abhängig [16]. Hochakute Meningoenzephalitiden können innerhalb weniger Stunden oder Tage ein klinisches Vollbild entwickeln, wie z. B. bei einer HSV-Enzephalitis oder Listeriose des Zentralnervensystems (ZNS; [13]). Hierbei treten Fieber, Kopfschmerzen, Bewusstseins- und Vigilanzstörungen, Sprachstörungen und neurologische Defizite auf. Vor allem bei Kindern, immunsupprimierten oder alten Menschen sind fulminante und komplikationsträchtige Verläufe zu beobachten [13]. Bei seltenem Befall des Hirnstamms kann es, wie im vorgestellten Fall, zu einer Beteiligung der Herz-Kreislauf- und Atemregulationszentren kommen [13].

Nur 5 Tage nach Auftreten der ersten unspezifischen Symptome Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, die klinisch zwanglos mit beginnender Enzephalitis in Einklang zu bringen wären, wurde das Kind mit einem schweren neurogenen Lungenödem, das sich durch die entzündliche Beteiligung der Hirnstammstrukturen und der respiratorischen Zentren erklärt, reanimationspflichtig. Eine eindeutig neurologische Symptomatik, z. B. Meningismus, Hirnnervenausfälle oder Paresen, oder auch Fieber, haben jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden, was die klinische Diagnostik zunächst sicher erheblich beeinträchtigt hat. Das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf zerebrale entzündliche Prozesse beginnt mit einer ausführlichen Anamneseerhebung und körperlichen Untersuchung; Labordiagnostik (Blutbild, Entzündungsparameter, Liquorkultur), Elektroenzephalogramm (EEG) oder bildgebende Verfahren [CT, Magnetresonanztomographie (MRT)] können die Untersuchungen ergänzen. Die radiologische Darstellung des Infektionsorts trägt ebenfalls zur Erregerdiagnostik bei, da Viren oftmals nur bestimmte Hirnareale befallen. Eine lebensbedrohliche zerebrale HSV-1-Infektion, die typischerweise mit einem schweren Erkrankungsverlauf einhergeht, betrifft so z. B. häufig die Frontal- oder Temporalregion [7, 10, 14, 16]. Erregerbedingte Enzephalitiden sind häufig viral bedingt und entstehen v. a. im Rahmen systemischer Infektionen durch hämatogene Streuung. Zu den häufigsten Viren, die Enzephalitiden und insbesondere auch Meningitiden hervorrufen können, zählen HSV, Retroviren, CMV, Adenoviren, Influenzaviren, EBV, Frühsommer-Meningoenzephalitis(FSME)-Viren und „Human-immunodeficiency“(HI)-Viren [13, 16]. Erregerbedingte Hirnstammenzephalitiden, die unbehandelt eine Mortalitätsrate von 40–70% aufweisen [10, 14], werden jedoch am häufigsten von Listerien verursacht [11], v. a. bei Kindern, immunsupprimierten oder älteren Patienten [12]. Die neurologische Symptomatik setzt nach wenigen Tagen unspezifischer Prodromi wie Fieber, Unwohlsein, Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen abrupt ein und verläuft oft letal [3]. Am zweithäufigsten werden sie durch Enterovirus-71-Infektionen ausgelöst, gefolgt von Infektionen mit dem HSV, wobei wiederum 80% durch das HSV 1 und 20% durch das HSV 2 [14, 15, 18] verursacht werden [11]. Herpes-simplex-Virus-Enzephalitiden sind insgesamt selten und haben eine Prävalenz von 1/250.000–1/500.000 pro Jahr; hierbei machen Kinder und Jugendliche etwa ein Drittel der Fälle aus [7]. Herpes-simplex-Viren können in seltenen Fällen isolierte Hirnstammentzündungen hervorrufen [10, 14, 15].

Ein am Tag der Klinikaufnahme (Tag 10) durchgeführtes CT zeigte temporoparietal einige hypodense Areale, was aufgrund der Lokalisation und des akuten Verlaufs als Hinweis auf eine HSV-Infektion gedeutet werden könnte. In den cCT fanden sich Veränderungen der Großhirnhemisphären; für den Hirnstamm wurden keine pathologischen Befunde beschrieben. Histologisch und immunhistologisch waren aber nur minimale entzündliche Infiltrate in den Großhirnhemisphären nachweisbar. Sowohl prämortale mikrobiologische und immunologische Untersuchungen als auch umfangreiche postmortale molekularvirologische, histologische bzw. immunhistochemische Untersuchungen (Tab. 1) erbrachten keinen Virusnachweis. Hierbei ist zum einen zu berücksichtigen, dass das Kind in der Klinik schon medikamentös antiviral (und antibiotisch) behandelt worden war und die Keimzahl hierdurch reduziert gewesen sein kann. Herpes-simplex-Viren sprechen gut auf Aciclovir an [14, 15]. Eine nur geringe Keimzahl weisen z. B. typischerweise bakterielle Listerieninfektionen auf, die wiederum auch Hirnstammenzephalitiden hervorrufen können und nach Jubelt et al. [11] die häufigste Ursache infektiöser Rhombenzephalitiden darstellen. Aufgrund der in der Regel geringen Zahl der Erreger ist der Nachweis schwierig oder nicht möglich [4]. Zum anderen stand für die molekularvirologische Untersuchung kein natives, sondern nur formalinfixiertes Hirngewebe zur Verfügung. Die proteindenaturierende Wirkung des Formaldehyds könnte ein negatives Ergebnis erklären. Die histologisch-festgestellte Myokarditis käme grundsätzlich auch als Ursprung einer akuten Hirnstammenzephalitis in Betracht. Zusammenfassend ist die Ursache der Hirnstammenzephalitis nicht zu klären gewesen.

Fazit

Zerebrale Infektionen bei Kindern sind selten. Erregerbedingte Hirnstammenzephalitiden werden am häufigsten durch Listerien verursacht, deren Nachweis schwierig sein kann. Die Diagnostik einer Enzephalitis kann v. a. bei unspezifischer, vieldeutiger Symptomatik und bei Auftreten aus scheinbar völliger Gesundheit erschwert sein. Die Obduktion ist insbesondere bei klinisch unklar gebliebener Ursache einer Enzephalitis unerlässlich. Für den Versuch eines postmortalen Erregernachweises ist die Aufarbeitung von nativem Hirngewebe erforderlich. Ein negativer Erregernachweis spricht jedoch nicht gegen das Vorliegen einer erregerbedingte Enzephalitis.

Acknowledgments

Interessenkonflikt

Die korrespondierende Autorin gibt für sich und ihre Koautoren an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

- 1.Al-Din Brain. 1982;105:481. doi: 10.1093/brain/105.3.481. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Arita JH, Lin J, Peruchi MM et al (2010) Herpes simplex type 1 encephalitis restricted to the brainstem in a pediatric patient. Case Report Med 606584 (Epub 2010 Jun 30) [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 3.Bennet L (2005) Listeria monocytogenes. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Hrsg) Principles and practice of infectious diseases, 6 Aufl. Churchill Livingstone, Philadelphia, S 2478–2484

- 4.Block Nervenarzt. 2001;82:1040. doi: 10.1007/s00115-010-3221-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Doberentz Rechtsmedizin. 2010;20:504. doi: 10.1007/s00194-010-0677-1. [DOI] [Google Scholar]

- 6.Duarte J Neurol. 1994;241:401. doi: 10.1007/BF02033359. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Elbers Pediatrics. 2007;119:e399. doi: 10.1542/peds.2006-1494. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Ertl-Wagner B (2007) Pädiatrische Neuroradiologie. Springer, Berlin, S 188–190

- 9.Huang Surg Neurol. 2005;63:424. doi: 10.1016/j.surneu.2004.11.023. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Jereb Wien Klin Wochenschr. 2005;117:495. doi: 10.1007/s00508-005-0324-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Jubelt Curr Neurol Neurosci Rep. 2011;11:543. doi: 10.1007/s11910-011-0228-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Kayaaslan Int J Infect Dis. 2009;13:e65. doi: 10.1016/j.ijid.2008.06.026. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Meyding-Lamadé U, Grabowski A (2008) Hirnstammentzündungen. In: Urban PP (Hrsg) Erkrankungen des Hirnstammes, Klinik-Diagnostik-Therapie. Schattauer, Stuttgart, S 217–231

- 14.Livorsi J Neurol. 2010;257:1432. doi: 10.1007/s00415-010-5600-x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Miura J Clin Neurosci. 2009;16:589. doi: 10.1016/j.jocn.2008.06.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Speer CP, Gahr M (2004) Pädiatrie. Springer, Berlin

- 17.Statistisches Bundesamt (2010) Gesundheit. Todesursachen in Deutschland 2008

- 18.Tang J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003;74:1323. doi: 10.1136/jnnp.74.9.1323. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]