Zusammenfassung

Granulome als Zeichen der spezifischen Entzündung im Lungengewebe treten bei vielen Erkrankungen auf. Das radiologische Standardverfahren bei pulmonalen Granulomatosen ist meistens die Dünnschichtcomputertomografie. Bei klinischem Verdacht und entsprechenden Hinweisen in der Thoraxübersicht sind eine Dünnschicht-CT und die interdisziplinäre Diskussion der Befunde zu empfehlen.

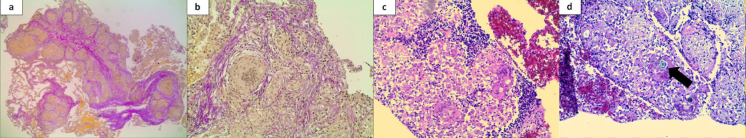

Granulome werden in der Lunge durch viele unterschiedliche Krankheiten verursacht. Dazu zählen systemische Erkrankungen, z. B. Vaskulitiden (Granulomatose mit Polyangiitis, Churg-Strauss-Syndrom), rheumatoide Arthritis, Sarkoidose sowie allergische und Fremdkörperreaktionen des Lungenparenchyms, wie exogen-allergische Alveolitis, Berylliose, und auch infektiöse Erkrankungen wie Tuberkulose, nicht tuberkulöse Mykobakteriosen und Pilzinfektionen. Charakteristisch ist die spezifische, granulomatöse Entzündung mit Bildung von Granulomen als mikroskopische Ansammlung epitheloider Histiozyten. Granulome können je nach Genese zentrale Nekrosen aufweisen, mehrkernige Riesenzellen, aber auch eosinophile Granulozyten enthalten. Die häufigste Erkrankung mit einer granulomatösen Entzündung der Lunge in Deutschland ist die Sarkoidose [1, 38].

Im Folgenden wird auf die häufigsten bzw. klinisch relevantesten Krankheitsbilder eingegangen, besonders auf die typischen radiologischen Befunde in der Dünnschichtcomputertomografie der Lunge und ihre klinische Signifikanz. Das radiologische Bild in der CT ist ebenso heterogen und führt nur im Zusammenhang mit anamnestischen, klinischen, serologischen und pathologischen Befunden zur Diagnose. Die häufigste radiologische Manifestation ist das Bild einer interstitiellen Lungenerkrankung mit variablem Muster, dabei zeigen sich oft milchglasartige und solide Infiltrate, retikuläre Zeichnungsvermehrung, Bronchiolitiszeichen, Rundherde und Kavernen [50].

Sarkoidose

Radiologische Stadieneinteilung

Bei mehr als 90 % der Patienten mit Sarkoidose zeigen sich im Lauf der Erkrankung in der Thoraxübersicht pathologische Befunde. Trotz eines z. T. sehr auffälligen Röntgenbildes bleiben 60 % der Patienten asymptomatisch [2]. Eine radiologische Stadieneinteilung anhand des Röntgenbildes wurde von Scadding et al. bereits im Jahr 1961 etabliert. Diese wird teilweise auch heute noch verwendet, obwohl sie wissenschaftlich nicht mehr aktuell ist, sich das Ausmaß der Erkrankung nicht alleine durch das konventionelle Röntgenbild beurteilen lässt und der teilweise in Bezug auf die Prognose signifikantere extrapulmonale Befall hierdurch nicht abgebildet wird (▶Tab. 1).

| Stadium | Befunde | Differenzialdiagnose | Häufigkeit (%) |

|---|---|---|---|

| I | Meist symmetrische bihiläre Lymphadenopathie, Aufweitung des oberen Mediastinums | Tuberkulose, Silikose, malignes Lymphom, Bronchialkarzinom | 50 |

| II | Bihiläre Lymphadenopathie und Parenchyminfiltrate, v. a. in den Ober- und Mittelfeldern | Wie I, zusätzlich Lymphangiosis carcinomatosa, Infiltrate anderer Genese | 25 |

| III | Parenchyminfiltrate ohne Adenopathie | Tuberkulose, Silikose, Alveolitis, Lungenfibrose, Histiozytosis X, Kollagenosen, Lymphangiomatosis carcinomatosa | 15 |

| IV | Lungenfibrose v. a. in Mittel- und Oberfeldern, Verziehung der Bronchi und Hili | Tuberkulose, chronische Alveolitis, bullöses Emphysem | 10 |

aNativradiologische Einteilung nach Scadding et al. [53], mod. nach Kirsten [13], Reiser et al. [36] und Kaufmann et al. [37].

Manifestationen, die in der CT, aber nicht in der Thoraxübersicht erkennbar sind, werden in dieser Stadieneinteilung nicht berücksichtigt. Die CT hilft v. a. bei unklaren klinischen und/oder radiologischen Befunden [43], bei begründetem klinischem Verdacht auf Sarkoidose und gleichzeitigem Vorliegen eines unauffälligen Röntgenbildes und bei der Detektion von Komplikationen der pulmonalen Erkrankung [3].

Extrapulmonale Beteiligungen

Eine nachgewiesene extrapulmonale Beteiligung bei Sarkoidose besteht in ca. 30 % der Fälle. Dabei ist am häufigsten ein abdomineller Befall bei bis zu 70 % der Patienten mit extrapulmonalen Manifestationen. Die Leber ist in bis zu 80 % dieser Fälle betroffen, dabei handelt es sich um Hepatomegalie, multiple hypodense, teils konfluierende Noduli, Zeichen der portalen Hypertension und der Leberzirrhose oder eine Pfortaderthrombose. Eine Milzbeteiligung besteht in 23–54 % der Fälle; in 30 % der Fälle mit abdomineller Beteiligung zeigt sich eine Lymphadenopathie, v. a. im Bereich der Leberpforte, paraaortal und um den Truncus coeliacus [4]. Weitere wichtige extrapulmonale Manifestationen der Sarkoidose betreffen Haut (25 %), Herz (5–10 %), Augen 25 %, zentrales Nervensystem (5 %) und selten Nieren [5, 6].

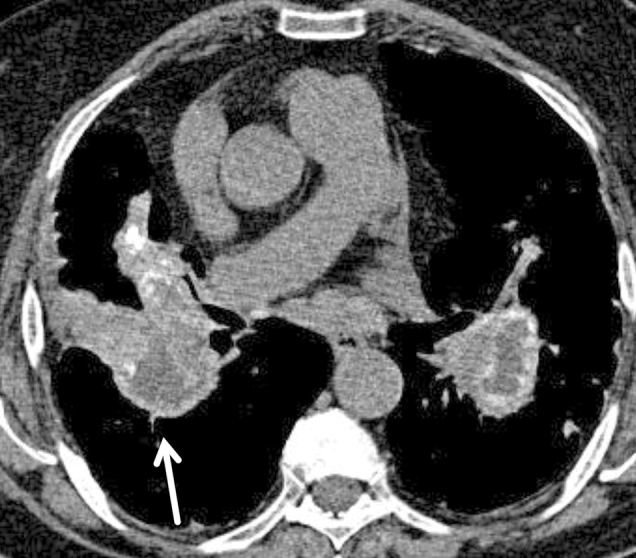

Lymphadenopathie

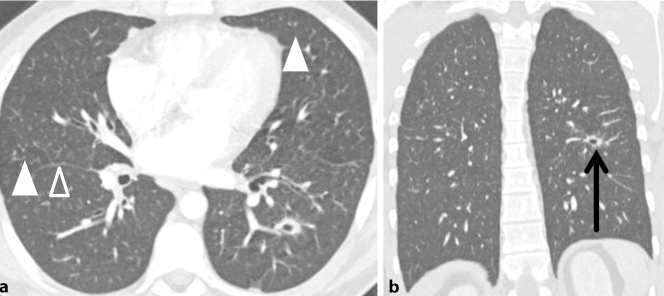

Typisch für das radiologische Stadium I und II ist die bihiläre Lymphadenopathie (▶Abb. 1). Die Lymphknoten zeigen in der Regel keine Zeichen einer Nekrose sowie keine relevanten raumfordernden Effekte [44]. Kavernen sind selten (▶Abb. 2). Bei langem Krankheitsverlauf können sie Verkalkungen aufweisen [7]; in der MRT kann schon früh ein Schießscheibenzeichen der Lymphknoten erkennbar sein (▶Abb. 3; [8]). Umgekehrt ist eine bihiläre Lymphadenopathie selten bösartig (in 3,8 % der Fälle liegt ein malignes Lymphom vor, in 0,8 % ein Bronchialkarzinom, in 0,2 % extrathorakale Malignome [9]).

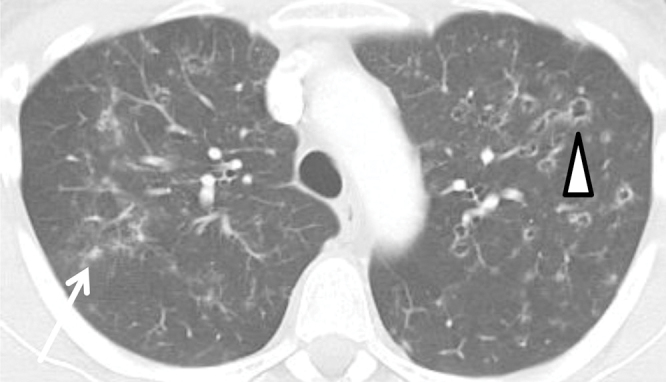

Pulmonale Manifestationen

Die häufigste pulmonale Manifestation der Sarkoidose sind Mikronoduli und Noduli mit einem Durchmesser von 1–10 mm und unscharfer Begrenzung. Diese haben eine „random“, d. h. eine „zufällige“ Verteilung, also sowohl zentrilobulär als auch perilymphatisch, wobei letzteres richtungsweisend für eine Sarkoidose spricht. Typischerweise liegt eine Betonung der Mittel- und Oberfelder vor. Dichteanhebung und irregulärer Verlauf der bronchovaskulären Bündel werden häufig beobachtet. Oft konfluieren mehrere Mikronoduli zu einem größeren Knoten >10 mm, umgeben von zahlreichen kleinen, satellitenartig angeordneten Mikronoduli, von Nakatsu [10] mit dem Begriff „sarcoid galaxy“ bezeichnet (▶Abb. 1). Konsolidierungen mit oder ohne Bronchopneumogramm treten bei 12–38 % der Patienten auf [2]. Retikuläre Zeichnungsvermehrung sowie Milchglasinfiltrate kommen ebenso vor und sind ein Hinweis auf den Übergang der Erkrankung in eine fibrosierende Form (▶Abb. 4).

Im radiologischen Stadium IV stehen fibrotische Veränderungen im Vordergrund. Es zeigen sich Deformierungen und Distorsionen der Bronchien, Konsolidierungen, Rundherde, retikuläre Zeichnungsvermehrung, seltener Traktionsbronchiektasen (38 %), Honigwabenmuster (32 %) v. a. in den Oberlappen, Emphysem (12 %) und Zysten (19 %) [11]. Dabei kann sich ein das Muster einer gewöhnlichen interstitiellen Pneumonie (UIP) ergeben, welches aufgrund seiner apikalen Betonung von dem für eine idiopathische pulmonale Fibrose (IPF) typischen UIP-Muster mit basaler Betonung manchmal unterschieden werden kann (▶Abb. 4) [45].

Exogen-allergische Alveolitis

Die exogen-allergische Alveolitis (EAA) oder Hypersensitivitätspneumonie (HP) ist eine immunologisch bedingte Entzündung des Lungenparenchyms und der terminalen Bronchiolen im Rahmen einer allergischen Reaktion durch die Inhalation von Antigenen bei zuvor sensibilisierten Personen. Die häufigsten Krankheitsbilder bei EAA sind die Vogelhalterlunge und die Farmerlunge. Man unterscheidet akute, subakute und chronische Verlaufsformen, wobei das klinische Erscheinungsbild uncharakteristisch ist.

Bildgebung

Die Bildgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnosestellung. In den etablierten Diagnosekriterien der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) und der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie (DGAKI) für akute/subakute EAA werden Röntgen- und, sofern vorhanden, Dünnschicht-CT-Zeichen einer EAA gefordert. So ist ein entsprechender radiologischer Befund in der Dünnschicht-CT eines der Diagnosekriterien für eine chronische EAA [12]. Je nach Stadium sind unterschiedliche Befunde zu erwarten: Die Thoraxübersicht ist bei der akuten EAA in 20–30 % der Fälle unauffällig [13]. In den restlichen Fällen zeigen sich beidseitige interstitielle Infiltrate, meist unter Aussparung der kostophrenischen Winkel. Bei der chronischen EAA sind retikuläre und noduläre Zeichnungsvermehrungen zu erwarten, v. a. im mittleren und apikalen Feld, ggf. auch Zeichen eines Emphysems oder eines Cor pulmonale. Die Dünnschicht-CT ist damit der diagnostische Standard bei Verdacht auf eine EAA, gerade auch bei unauffälliger Thoraxübersichtsaufnahme [40].

Im akuten und subakuten Stadium ist ein diffuses Milchglasmuster v. a. in Mittel- und Unterfeldern zu erwarten (▶Abb. 5). Bei der subakuten Form zeigen sich zusätzlich auch unscharf begrenzte, „wattebauschartige“ zentrilobuläre Knötchen sowie ein Mosaikmuster durch „airtrapping“ bei Bronchiolitis der terminalen Bronchiolen. Letzteres kann in der Exspirations-CT deutlicher gesehen werden.

Die Kombination von Milchglasinfiltraten und Mosaikmuster bezeichnet man als „head cheese sign“ („Presskopfzeichen“), d. h. das benachbarte Auftreten lobulärer Areale mit erniedrigter, normaler und angehobener Dichte. Früher wurde dies als ein hochspezifisches radiologisches Zeichen der EAA gedeutet, mittlerweile ist es aber auch bei weiteren Erkrankungen beschrieben worden, wie u. a. bei Infektionen mit Bronchiolitis (z. B. Virus-, Chlamydien- oder Mykoplasmenpneumonie), Sarkoidose, respiratorischer Bronchiolitis mit interstitieller Lungenerkrankung (RB-ILD [14]). Im Falle eines gleichzeitigen Auftretens von Milchglas, Knötchen und Mosaikmuster sowie passender Anamnese und Klinik besteht eine hohe Spezifität für die Diagnose einer EAA [13].

Chronische Form

Eine radiologische und klinische Herausforderung ist die chronische EAA. Dabei ist eine Überlappung der Befunde zum akuten und subakuten Stadium möglich. Es finden sich v. a. retikuläre Zeichnungsvermehrung in Mittel- und Oberfeldern, zentrilobuläre Knötchen, Milchglas sowie Mosaikmuster. Bei der fortgeschrittenen EAA kommt es oft zu Traktionsbronchiektasen, Volumenminderung, Verdickung von Interlobulärsepten und fibrotischem Umbau mit Honigwabenmuster, sodass ein radiologisches UIP-Muster möglich ist. Die zentrilobulären Noduli der Frühphasen können fehlen, was die differenzialdiagnostische Abgrenzung zur idiopathischen Lungenfibrose erschwert. Ebenso ist eine idiopathische nichtspezifische interstitieller Pneumonie (NSIP) als Differenzialdiagnose möglich (▶Abb. 6; [15]). Eine Untersuchung von Silva [16] hat folgende wesentliche Unterschiede einer chronischen EAA im Vergleich zu IPF hervorgehoben: Bei der EAA zeigen sich signifikant öfter lobuläre Areale mit Dichteminderung weniger in den Unterfeldern, sondern v. a. in den Mittel- und Oberfeldern mit zentrilobulären Noduli. Auch „airtrapping“, nachgewiesen durch zusätzliche Aufnahmen in Exspiration, war signifikant häufiger bei einer chronischen EAA zu sehen (75 %) als bei IPF (35 %) oder NSIP (10 %). Als Besonderheit der chronischen EAA bei einer Farmerlunge ist die höhere Prävalenz von Emphysemen zu nennen [17]. Zusammenfassend kann eine Abgrenzung zu den Differenzialdiagnosen nur im interdisziplinären Kontext erfolgen.

Granulomatose mit Polyangiitis

Die Granulomatose mit Polyangiitis (GPA, früher Morbus Wegener) ist zusammen mit der mikroskopischen Polyangiitis (MPA) und der eosinophilen Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA, früher Churg-Strauss-Syndrom) eine ANCA-assoziierte (antineutrophile zytoplasmatische Antikörper) Vaskulitis der kleinen Gefäße [46]. Die diagnostischen Kriterien der GPA (in Anlehnung an die Klassifikationskriterien des American College of Rheumatology, ACR) sind ulzerierend-hämorrhagische Entzündungen der Nasen- oder Mundschleimhaut, pulmonale Infiltrate, Granulome oder Kavernen, ein nephritisches Urinsediment und granulomatöse Entzündungen in der Histologie. Somit ist auch hier die entscheidende Bedeutung der thorakalen Bildgebung ersichtlich.

Das konventionelle Thoraxröntgen ist unzureichend für den Nachweis kleinerer Veränderungen und die Zuordnung zu einem bestimmten Muster, daher ist eine CT-Untersuchung bei Verdacht auf eine GPA zielführend. Die Beurteilung der interstitiellen Beteiligung gelingt in der Dünnschicht-CT. In seltenen Fällen kann auch eine Kontrastmittel-CT hinzugezogen werden, z. B. bei Hämoptysen zur Blutungsquellensuche und Ausschluss einer Lungenarterienembolie. Da eine Nierenbeteiligung vorliegen kann, sollte davor eine gründliche Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

Pulmonale Manifestationen

Die typischen pulmonalen Manifestationen betreffen sowohl das Tracheobronchialsystem als auch das Lungenparenchym. Tracheobronchial kommt es in 10–30 % der Fälle zu Stenosierungen, oft an mehreren Lokalisationen [13]; am häufigsten ist dabei die subglottische Trachealstenose. Ferner treten Schleimhautnekrosen an den unteren Atemwegen auf, aus denen oft Stenosen, postobstruktive Infektionen und inflammatorische Pseudotumoren hervorgehen. Darüber hinaus kommt es manchmal zur tracheobronchialen Malazie, ösophagobronchialen Fisteln und Bronchiektasen. Der Trachealbefall kann uni- oder multifokal sein und ist im Mittel 2–4 cm lang. Charakteristisch ist der Befall der gesamten Trachea inklusive ihrer Hinterwand (Pars membranacea), die bei anderen Erkrankungen oft ausgespart bleibt.

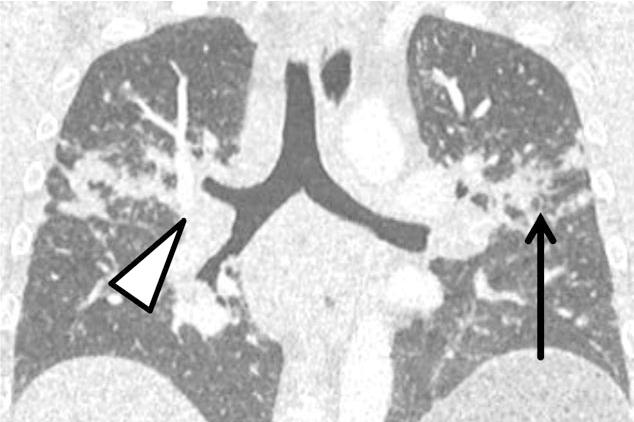

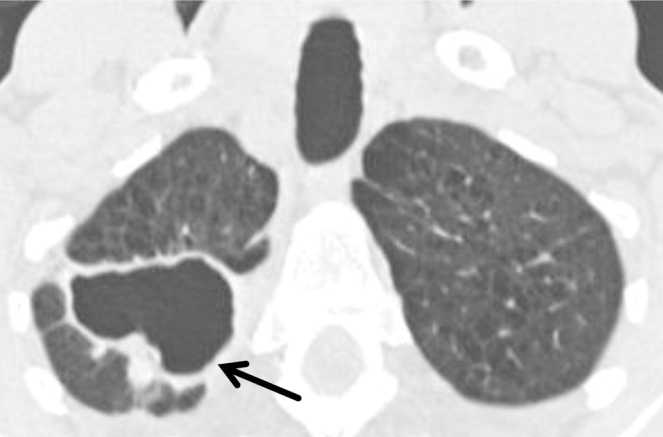

Veränderungen im Krankheitsverlauf

Die häufigste Veränderung (Prävalenz von 70 %) in der CT ist der Rundherd im Lauf der Erkrankung [18] mit Neigung zur zentralen Nekrose (in 50 % der Fälle, v. a. bei Knoten >2 cm) und Kavernenbildung (▶Abb. 7). Diese können sich rasch entwickeln und auf die Thoraxwand übergreifen. Ein Halozeichen zeigt sich dabei in 15 % der Fälle, seltener ein Reverse-Halo- oder Atollzeichen. Die Rundherde haben eine variable Verteilung, häufig bestehen auch wechselnde Infiltrate. Oft beobachtet man ohne adäquate Therapie eine Kavernenbildung, unter Behandlung dagegen können Kavernen ausheilen und plattenartige Vernarbungen ausbilden. Knoten, die nicht mit klinischer oder serologischer Aktivität der Erkrankung korrelieren und größenprogredient sind, sollten aufgrund des zweifach erhöhten Malignitätsrisikos bei der GPA invasiv abgeklärt werden [18, 19]. Ebenso kann es im Rahmen der Vaskulitis zur Kapillaritis im Lungenparenchym kommen. Eine alveoläre Hämorrhagie tritt dann bei ca. 10 % der Patienten mit Kapillaritis auf [13]. Bei einer akuten alveolären Hämorrhagie zeigen sich Milchglasinfiltrate. Bei rezidivierenden Blutungen können auch retikuläre Zeichnungsvermehrungen, ein peripheres Honigwabenmuster und Traktionsbronchiektasen entstehen [20].

Sowohl bei bei GPA als auch viel häufiger bei MPA ist die Entwicklung einer Fibrose mit UIP-Muster, seltener mit NSIP-Muster, möglich und kann anderen klinischen Manifestationen der Vaskulitis vorausgehen [21, 22]. Nebenbefundlich werden Pleuraergüsse in bis zu 20 % der Fälle beobachtet, entweder als Zeichen des Pleurabefalls oder als hydropische Dekompensationszeichen bei Nierenbefall. Selten zeigen sich auch mediastinale Lymphknotenvergrößerungen (▶Abb. 8).

Silikose

Die Silikose (Quarzstaublungenerkrankung) entsteht durch Einwirkung alveolengängiger Staubpartikel, die kristallinen Quarz (Siliziumdioxid, SiO2), Cristobalit oder Tridymit enthalten [23].

Die Silikose ist eine der ältesten bekannten Berufskrankheiten (in Deutschland gelistet unter BK 4101). Sie ist auch die häufigste Pneumokoniose (Staublungenerkrankung) [51]. Zur Exposition kommt es v. a. bei Arbeiten in Stollenminen mit quarzreichem Gestein, bei der Formsandverarbeitung, in der Steinverarbeitung der Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie und auch bei Sandstrahlarbeiten.

Pathophysiologisch kommt es nach Inhalation alveolengängiger Staubpartikel zu einer Phagozytose durch Alveolarmakrophagen, danach zu deren Zerfall, was eine Entzündungsreaktion mit anschließender Granulombildung und überschießendem bindegewebigem Umbau im Interstitium auslöst. Bei lymphogener Elimination der Staubpartikel können ähnliche Veränderungen in den Hiluslymphknoten nachgewiesen werden. Lymphknoten mit typischen Verkalkungen bezeichnet man als sogenannte Eierschalenlymphknoten [47]. Im Verlauf der Krankheit können Granulome zu größeren Schwielen konfluieren, die zentrale Nekrosen ausbilden können [24].

Akute Form

Die Erkrankung kann in zwei verschiedenen Formen auftreten: die akute und die klassische Silikose. Die wichtigste Ursache für die akute Silikose ist eine massive Exposition gegenüber auslösenden Noxen. Es kommt zu einem frühen Erkrankungsbeginn innerhalb von 2 Jahren. Die akute Silikose manifestiert sich in der Regel klinisch und radiologisch als eine Alveolitis. Radiologisch kommen in der Thoraxübersicht diffuse, beidseitige, basale alveoläre Infiltrate, in der CT beidseitige Milchglasinfiltrate bei gefüllten Alveolen (histologisch einer alveolären Silikoproteinose entsprechend) zur Darstellung. Der Verlauf zeichnet sich durch frühen Progress zum Lungenversagen und die schlechte Prognose aus.

Klassische Form

Die klassische Silikose tritt in der Regel länger als 5 Jahre nach Staubexposition auf und führt zu einer langsam progredienten Lungenfunktionseinschränkung, wobei verschiedene Komplikationen an anderen Organsystemen möglich sind. Hierbei gehen die radiologischen Manifestationen in der Regel den klinischen und funktionellen Veränderungen voraus. Die Grundlage der radiologischen Diagnostik bildet die Thoraxübersicht. Dort zeigen sich in der Regel ein feinretikuläres Muster mit kleinen Fleckschatten, disseminierte Noduli in den Ober- und Mittelfeldern, oft zentrale Verkalkungen sowie Verschmelzung zu irregulären Konglomeraten von 1 cm bis zu Lappengröße in den Mittelfeldern und pleurale Schwielenbildung (▶Abb. 9). Eine Höhlenbildung in Konglomeratknoten ist aufgrund oben genannter Nekrosen möglich. Oft zu erkennen ist ein kompensatorisches (Narben-)Emphysem mit Überblähung und Bullae neben Konglomeraten (▶Abb. 10). Die Hiluslymphknoten sind vergrößert mit peripherer eierschalenartiger Verkalkung [25].

Bildgebung

Die radiologischen Befunde der Silikose werden nach der International Labour Organization (ILO) klassifiziert. Dort werden „kleine Schatten“ auf dem Lungenbild mit rundlicher, unregelmäßiger und gemischter Form ebenso erwähnt wie „große Schatten“. Die Klassifikation erfolgt anhand von Größe, Form, Ausdehnung/Streuung und befallenen Feldern. Bezüglich der Pleura gehen diffuse Verdickungen, Pleuraplaques und die Adhärenz des kostophrenischen Winkels in die Bewertung ein [26]. Selten ist der Einsatz einer Dünnschicht-CT nötig, empfohlen wird dies laut der aktuellen S2-Leitlinie bei fortwährender diagnostischer Unsicherheit nach einer Zweitbegutachtung der Röntgenübersicht im Rahmen der Diagnostik der Berufskrankheit. Die CT soll in Low-dose-Technik und nach standardisierten Vorgaben erfolgen [27].

Das Risiko für das Auftreten eines Bronchialkarzinoms, einer Tuberkulose (in diesem Fall Silikotuberkulose) und einer Kollagenose ist bei Silikosepatienten erhöht. Ebenso besteht eine gesteigerte Infektanfälligkeit, sodass opportunistische Infektionen, u. a. invasive Mykosen, ebenso gehäuft auftreten. Daher kann insbesondere bei akut kranken Patienten oder inkonklusiver Röntgenübersicht die CT von hoher klinisch-diagnostischer Bedeutung sein [28, 29].

Langerhans-Zell-Histiozytose

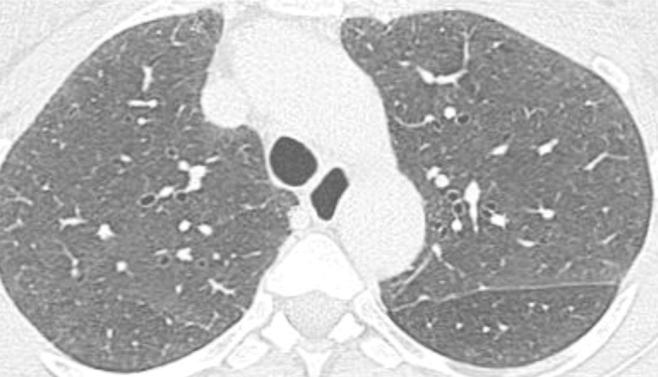

Bei der Langerhans-Zell-Histiozytose (LCH) handelt es sich um eine seltene Erkrankung, die sowohl als klonale, generalisierte Form im Kindes- und Jugendalter als auch lokalisiert und im Erwachsenenalter auftreten kann. Hier wird über die diffuse pulmonale Verlaufsform des Erwachsenen berichtet (pLCH). Die pLCH tritt bei Rauchern auf und geht mit einer Proliferation der Langerhans-Zellen in den Atemwegen einher. Histologisch zeigen sich Granulome mit Langerhans-Zellen und eosinophilen Granulozyten. Das konventionelle Röntgenbild ist in der Regel nicht diagnostisch. In der hochauflösenden („high resolution“, HR) Dünnschicht-CT sieht man oft das pathognomonische „Schrotschussmuster“: Irregulär verteilte, die ganze Lunge betreffende, unscharf begrenzte zentrilobuläre Noduli (1–5 mm im Durchmesser), selten größere Noduli mit Durchmesser >10 mm, die teils zentral einschmelzen können, sowie begleitende zystische Läsionen (▶Abb. 11). Die Zysten sind oft kleiner als 2 cm, unregelmäßig, zu Beginn dick- und im späteren Stadium der Erkrankung dünnwandig (Wanddicke <1 mm). Ober- und Mittelfelder sind vermehrt betroffen, die Herde sind wahllos vom Zentrum nach außen verteilt. Selten treten Milchglasinfiltrate und eine paratracheale und mediastinale Lymphadenopathie auf [30]. Das charakteristische CT-Bild erlaubt bei einem Raucher im jüngeren Alter auch ohne eine bioptische Sicherung bei Fehlen sonstiger Pathologien die Diagnose einer Langerhans-Zell-Histiozytose [30, 31].

Tuberkulose

Unter den infektiösen Granulomatosen sind an erster Stelle die Tuberkulose und die nicht tuberkulösen Mykobakteriosen zu erwähnen [48].

Eine immer noch große Rolle bei Screening, Erstdiagnose und Verlaufskontrolle der Tuberkulose spielt das konventionelle Röntgenbild [32]. Die CT besitzt jedoch sowohl eine höhere Sensitivität (bis zu 91 %) als auch einen höheren negativen prädiktiven Wert (bis zu 76 % [33]). Eine höhere Sensitivität zeigt sich insbesondere bei kleinen Befunden oder beim Nachweis von Komplikationen [39, 41]. In den seltenen Fällen einer chirurgischen Therapienotwendigkeit ist eine CT in der Planung unverzichtbar [42, 49, 52].

Bezüglich Nomenklatur, Einteilung, Diagnostik und mögliche Manifestationen der Tuberkulose verweisen wir auf den gleichnamigen Artikel von Kienzl-Palma in Radiologe 2016;56:866–73. DOI 10.1007/s00117-016-0166-y.

Nicht tuberkulöse Mykobakteriosen

Die nicht tuberkulösen Mykobakteriosen (NTM) umfassen eine Gruppe von Erkrankungen, die von Mykobakterien verursacht werden, die nicht dem Mycobacterium-tuberculosis-Komplex und nicht M. leprae zugerechnet werden. Die Erreger sind in verschiedenen Umweltbereichen weit verbreitet. Oft handelt es sich um Patienten mit HIV-Infektion, Immunsuppression oder solche mit einer pulmonalen Grunderkrankung. Die Klinik ist unspezifisch und besteht v. a. in produktivem Husten, Hämoptysen, Fieber und Gewichtsverlust. Die Lunge ist das Hauptmanifestationsorgan, aber auch diverse extrapulmonale Manifestationen mit entsprechender Klinik sind möglich [34].

Radiologisch lassen sich 2 Formen unterscheiden: die fibrokavernöse Form, CT-morphologisch der Tbc ähnlich, sowie eine nodulär bronchiektatische Form. Eine Überlappung ist möglich. Dabei spielt die Thoraxübersicht eine wichtige Rolle als Basisdiagnostik; die CT kann besondere Pathologien wie z. B. Bronchiektasien und Kavernen besser darstellen (▶Abb. 12 und ▶Abb. 13).

Charakteristische Befunde bei NTM sind flächige Infiltrate, Kavernen mit verdickten Wänden, Bronchiektasen mit umgebenden Infiltraten, disseminierte kleinfleckige Infiltrate sowie Lymphknotenvergrößerungen [34]. Eine sichere radiologische Unterscheidung von einer Tuberkulose ist nicht möglich. Nur wenige radiologische Befunde sind bei der NTM häufiger als bei der Tbc. Eine solche Zusammenstellung kann man zum Beispiel bei Yuan [35] finden, die 95 CT-Thorax-Untersuchungen von Patienten mit positivem Sputumbefund verglichen hat (▶Tab. 2).

| Tbc, n = 75 (%) | NTM, n = 20 (%) | |

|---|---|---|

| Pleuraergüsse (p = 0,047) | 39 | 15 |

| Noduli <10 mm (p = <0,001) | 76 | 25 |

| Blütenbaumzeichen (p = 0,021) | 81 | 55 |

| Kavernen (p = 0,018) | 31 | 5 |

| Bronchiektasen/Zysten (p = 0,034) | 4 | 20 |

| Atelektasen | 55 | 60 |

| Verdickte Septen | 89 | 85 |

| Lymphadenopathie (p = 0,06) | 24 | 5 |

| Verkalkte Lymphknoten | 7 | 0 |

aNach Yuan [35]. Die signifikanten Ergebnisse sind kursiv gesetzt.

Differenzialdiagnostisch kommen z. B. die exogen-allergischen Alveolitiden durch M.-avium-Komplex („hot tub lung“) bei Inhalation von kontaminiertem Wasser infrage, ebenso die durch M. immunogenum im Kühlschmierstoff bei Metallarbeitern in der Autoindustrie erworbene Mykobakteriose.

Weitere Erkrankungen

Inzwischen wurden multiple weitere Erkrankungen beschrieben, die eine pulmonale granulomatöse Entzündung verursachen können, u. a. eine interstitielle Lungenerkrankung bei rheumatoider Arthritis, die bronchozentrische Granulomatose, die lymphomatoide Granulomatose, Berylliose, Pilzinfektionen sowie medikamentös induzierte granulomatöse Lungenerkrankungen.

Fazit für die Praxis

Die Gruppe der granulomatösen Lungenerkrankungen umfasst multiple Krankheitsentitäten, die eine granulomatöse pulmonale Entzündung auslösen.

Standard der radiologischen Diagnostik ist die Dünnschicht-CT.

Je nach Krankheitsbild lassen sich verschiedene CT-Muster beschreiben, die in einigen Fällen pathognomonisch sind, aber je nach Krankheitsstadium und Verlaufsform erheblich variieren können.

Bei Systemerkrankungen ist bei der Befundung der CT-Bilder an mögliche extrapulmonale bzw. extrathorakale Manifestationen zu denken. Wichtig ist es ebenso, mögliche Komplikationen zu erfassen.

Die Diagnosestellung erfordert im Falle der Granulomatosen eine präzise interdisziplinäre Diskussion von Anamnese, Klinik, Bildgebung und Histologie.

CME-Fragebogen

Welche ist die häufigste Lungenkrankheit in Deutschland mit granulomatöser Entzündung?

◯ Tuberkulose

◯ Pilzinfektion

◯ Exogen-allergische Alveolitis

◯ Sarkoidose

◯ Langerhanszell-Histiozytose

Worin besteht ein gewisses Paradoxon bei der Sarkoidose der Lunge?

◯ Obwohl Sarkoidose eine häufige Erkrankung ist, ist die Lunge von allen Organen am seltensten betroffen.

◯ Obwohl ein abdomineller Organbefall häufig ist, ist die Leber selten betroffen.

◯ Obwohl das Röntgenbild Auffälligkeiten aufweist, bleiben >50% der Patienten diesbezüglich asymptomatisch.

◯ Obwohl die Stadieneinteilung anhand des einfachen Röntgen-Thoraxbildes wissenschaftlich aktuell ist, wird sie nicht mehr verwendet.

◯ Obwohl die Lymphadenopathie häufig ist, betrifft sie immer nur eine Hilusseite.

Was beschreibt die häufigste Manifestation der pulmonalen Sarkoidose in der Bildgebung am besten?

◯ Wattebauschartige zentrilobuläre Knötchen und Mosaikmuster.

◯ Retikuläre Zeichnungsvermehrung in Mittel- und Oberfeldern der Lunge.

◯ Lobuläre Areale mit Dichteminderung.

◯ Noduli und Mikronoduli mit einem Durchmesser <10 mm, unscharfer Begrenzung und zufälliger Verteilung.

◯ Subglottische Trachealstenose, ösophagobronchiale Fisteln und Pseudotumor.

Was trifft im Hinblick auf die exogen-allergische Alveolitis nicht zu?

◯ Sie ist eine immunologisch bedingte Entzündung.

◯ Es gibt nur chronische Verläufe.

◯ Sie wird auch als Hypersensitivitätspneumonie bezeichnet.

◯ Je nach Stadium sind unterschiedliche Befunde zu erwarten.

◯ Zeichen eines Emphysems oder Cor pulmonale kommen ggf. vor.

Wie häufig ist bei akuter exogen-allergischer Alveolitis eine unauffällige Thoraxübersichtsaufnahme zu erwarten?

◯ Bei unter 5 % der Patienten.

◯ Bei 10–15 % der Patienten.

◯ Bei 20–30 % der Patienten.

◯ Bei 50–60 % der Patienten.

◯ Bei 80–90 % der Patienten.

Was versteht man unter einem „head cheese sign“ („Presskopfzeichen“) in der Bildgebung bei der exogen-allergischen Alveolitis?

◯ Das benachbarte Auftreten lobulärer Areale mit erniedrigter, normaler und angehobener Dichte.

◯ Interstitielle Infiltrate unter Aussparung des kostophrenischen Winkels.

◯ Diffuses Milchglasmuster in Oberfeldern.

◯ Dichteminderung in den Oberfeldern.

◯ Konfluierende unscharf begrenzte zentrilobuläre Knötchen.

Wie nannte man die Granulomatose mit Polyangiitis früher einmal?

◯ Morbus Osgood-Schlatter.

◯ Morbus Crohn

◯ Morbus Behçet

◯ Morbus Menière

◯ Morbus Wegener

Welches ist die häufigste in der CT erkennbare Veränderung im Verlauf der Granulomatose mit Polyangiitis?

◯ Das Mosaikmuster

◯ Der Rundherd mit Kavernenbildung

◯ Die Atelektase

◯ Das Halozeichen

◯ Das Milchglasinfiltrat

Was gehört nicht zur Bewertung und Klassifikation der Silikose anhand der radiologischen Befunde im Sinne der International Labour Organization (ILO)?

◯ Größe der Schatten

◯ Form der Schatten

◯ Ausdehnung/Streuung der Schatten

◯ Pleuraergüsse

◯ Pleuraplaques

Welche Aussage zu nicht tuberkulösen Mykobakteriosen trifft nicht zu?

◯ Immunsupprimierte und HIV-positive Patienten sind besonders gefährdet.

◯ Sie sind radiologisch nicht sicher von einer Tuberkulose abzugrenzen.

◯ Es gibt eine fibrokavernöse und eine nodulär-bronchiektatische Form.

◯ Die Symptomatik ist unspezifisch mit Husten, Fieber und Gewichtsverlust.

◯ Sie befallen ausschließlich die Lunge.

Abkürzungen

- ACR

American College of Rheumatology

- ARDS

Acute respiratory distress syndrome

- BCG

Bacillus Calmette-Guérin

- DGAKI

Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Klinische Immunologie

- DGP

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie

- EAA

Exogen-allergische Alveolitis

- EGPA

Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis

- FDG-PET

Fluordesoxyglukose-Positronenemissionstomographie

- GPA

Granulomatose mit Polyangiitis

- HP

Hypersensitivitätspneumonie

- IPF

ID=iopathische pulmonale Fibrose

- LCH

Langerhans-Zell-Histiozytose

- PLCH

Pulmonale Langerhans-Zell-Histiozytose

- LK

Lymphknoten

- MDR-Tbc

Multiresistente Tuberkulose

- MPA

Mikroskopische Polyangiitis

- NSIP

Nichtspezifische interstitielle Pneumonie

- NTM

Nichttuberkulöse Mykobakteriose

- RB-ILD

Respiratorische Bronchiolitis mit interstitieller Lungenerkrankung

- RFLP

Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen

- Tbc

Tuberkulose

- UIP

Gewöhnliche interstitielle Pneumonie

Footnotes

Interessenkonflikt

S. Piel, M. Kreuter, F. Herth, H.-U. Kauczor und C.-P. Heußel geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrags von zwei unabhängigen Gutachtern geprüft wurde. Werbung in dieser Zeitschriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung. Der Verlag garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie die CME-Fragen frei sind von werblichen Aussagen und keiner-lei Produktempfehlungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dargestellten Krankheitsbildes geeignet sind.

Literatur

- 1.Prasse A. Granulomatöse Lungen- und Systemerkrankungen. Internist (Berl) 2013;54(4):416–425. doi: 10.1007/s00108-012-3187-2. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Nunes H. Imaging in Sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med. 2007;28:102–120. doi: 10.1055/s-2007-970336. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.American Thoracic Society ATS, European Respiratory Society ERS. World Association of SarcoidosisOther Granulomatous Disorders WASOG Statement on sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med. 1999;S:736–755. doi: 10.1164/ajrccm.160.2.ats4-99. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Gezer NS. Abdominal sarcoidosis: cross-sectional imaging findings. Diagn Interv Radiol. 2015;21:111–117. doi: 10.5152/dir.2014.14210. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Hunninghake GW. ATS/ERS/WASOG statement on sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 1999;16:149–173. [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Newman LS. Sarcoidosis. N Engl J Med. 1997;336:1224–1234. doi: 10.1056/NEJM199704243361706. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Gawne-Cain ML. The pattern and distribution of calcified mediastinal lymph nodes in sarcoidosis and tuberculosis: a CT study. Clin Radiol. 1996;51:263–267. doi: 10.1016/S0009-9260(96)80343-6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Chung JH. The dark lymph node sign on magnetic resonance imaging: a novel finding in patients with sarcoidosis. J Thorac Imaging. 2014;29(2):125–129. doi: 10.1097/RTI.0b013e3182a4378b. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Winterbauer RH. A Clinical Interpretation of Bilateral Hilar Adenopathy. Ann Intern Med. 1973;78:65–71. doi: 10.7326/0003-4819-78-1-65. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Nakatsu M. Large coalescent parenchymal nodules in pulmonary sarcoidosis: “sarcoid galaxy” sign. AJR Am J Roentgenol. 2002;178:1389–1393. doi: 10.2214/ajr.178.6.1781389. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Abehsera M. Sarcoidosis mit pulmonary fibrosis: CT patterns and correlation with pulmonary function. AJR Am J Roentgenol. 2000;174:1751–1757. doi: 10.2214/ajr.174.6.1741751. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Sennekamp J. Empfehlungen zu Diagnostik der exogen allergischen Alveolitis. Pneumologie. 2007;61:52–56. doi: 10.1055/s-2006-944326. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Kreuter M, Costabel U, Herth F K ^. Seltene Lungenerkrankungen. Springer: Berlin Heidelberg; 2016. [Google Scholar]

- 14.Bradford J. J Thorac Imaging. 2014. Headcheese sign. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Mueller-Mang C. Klassische Muster der interstitiellen Lungenerkrankungen. Radiologe. 2014;54:1159–1169. doi: 10.1007/s00117-014-2756-x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Silva CIS. Chronic hypersensitivity pneumonitis: differentiation from idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia by using thin-section CT. Radiology. 2008;246:288–297. doi: 10.1148/radiol.2453061881. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Silva CIS. Hypersensitivity pneumonitis. AJR Am J Roentgenol. 2007;188:334–344. doi: 10.2214/AJR.05.1826. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Martinez F. Common and uncommon manifestations of Wegener granulomatosis at chest CT: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2012;32:51–69. doi: 10.1148/rg.321115060. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Poschenrieder F. Management solider pulmonaler Rundherde. Radiologe. 2014;54:436–448. doi: 10.1007/s00117-013-2601-7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Kessler S. Ungewöhnliches pulmonales Befallsmuster bei M. Wegener. Fortschr Röntgenstr. 1999;170(1):124–127. doi: 10.1055/s-2007-1011021. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Thickett DR. Pulmonary manifestations of anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA-positive) vasculitis. Rheumatology. 2006;45:261–268. doi: 10.1093/rheumatology/kei217. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Ndongo S. Int Med Inside. 2014. Pulmonary fibrosis indicative of granulomatosis with polyangiitis initially believed to be sjögren’s syndrome. [Google Scholar]

- 23.Merkblatt zu Berufskrankheit Nr. 4101 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung. 4 1998. Bde. Bek. des BMA vom 5. Februar 1998 - IVa 4 45206-4101/4102, Bundesarbeitsblatt 4/1998, S. 61

- 24.Wolf J, el Silikose IPH. Institute of pathology Heidelberg. 2012. [Google Scholar]

- 25.Jend HH. Pneumokoniosen. 2008. [Google Scholar]

- 26.IAA. Richtlinien für die Anwendung der internationalen Klassifikation des IAA von Pneumokoniosen-Röntgenfilmen, überarbeitete Auflage 2011. Genf: Internationales Arbeitsamt Genf, 2012. ISBN: 978-92-2-724541-8 (print)

- 27.Baur X. Diagnostik und Begutachtung der Berufskrankheit Nr. 4101 Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) Pneumologie. 2008;62:659–684. doi: 10.1055/s-2008-1038281. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Sander KE. Hämoptoe bei einem Patienten mit schwerer COPD und Silikose. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2013;108:592–594. doi: 10.1007/s00063-013-0228-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Merkblatt zu BK-Nr. 4112. Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose odeer Silikotuberkulose). [Bundesarbeitsblatt] 11 2002, S. 64

- 30.Vassallo R. Pulmonary Langerhans’-cell histiocytosis. New Engl J Med. 2000;342:1969–1978. doi: 10.1056/NEJM200006293422607. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Costabel K. Klinische Pneumologie. Stuttgart: Thieme; 2014. [Google Scholar]

- 32.Hlawatsch A. Die Lungentuberkulose - aktuelle radiologische Diagnostik einer alten Krankheit. Radiologe. 2000;40(6):507–517. doi: 10.1007/s001170050748. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Lee KS. Utility of CT in the evaluation of pulmonary tuberculosis in patients without AIDS. Chest. 1996;110:977–984. doi: 10.1378/chest.110.4.977. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Schönfeldt N. Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie nichttuberkulöser Mykobakteriosen des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK) und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) Pneumologie. 2013;67(11):605–633. doi: 10.1055/s-0033-1344790. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Yuan M. Comparative chest computed tomography findings of non-tuberculous mycobacterial lung diseases and pulmonary tuberculosis in patients with acid fast bacilli smear-positive sputum. Bmc Pulm Med. 2014;14:65. doi: 10.1186/1471-2466-14-65. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Reiser, Kuhn, Debus (2006) Radiologie. Thieme, Stuttgart

- 37.Kaufmann, Moser, Sauer (2001) Radiologie. Urban & Fischer, München

- 38.Conant EF. Pulmonary sarcoidosis in the older patient: conventional radiographic features. Radiology. 1988;169:315–319. doi: 10.1148/radiology.169.2.3174979. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Geng E. Clinical and radiographic correlates of primary and reactivation tuberculosis: a molecular epidemiology study. JAMA. 2005;293(22):2740–2745. doi: 10.1001/jama.293.22.2740. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Grenier P. Chronic diffuse interstitial lung disease: diagnostic value of chest radiography and high-resolution CT. Radiology. 1994;191:123–132. doi: 10.1148/radiology.191.2.8153310. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Jeong YJ. Pulmonary tuberculosis: up to date imaging and management. AJR Am J Roentgenol. 2008;191:834–844. doi: 10.2214/AJR.07.3896. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 42.Leung AN. Pulmonary tuberculosis: comparison of Ct findings HIV-seropositive and HIV-seronegative patients. Radiology. 1996;198:687–691. doi: 10.1148/radiology.198.3.8628855. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 43.Littner MR. The clinical assessment of roentgenographically atypical pulmonary sarcoidosis. Am J Med. 1977;62:361–368. doi: 10.1016/0002-9343(77)90833-6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Patil SN. Distribution of thoracic lymphadenopathy in sarcoidosis usind computed tomography. J Thorac Imaging. 1999;20:114–117. doi: 10.1097/00005382-199904000-00009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 45.Rockoff SD. Unusual manifestations of thoracic sarcoidosis. Am J Roentgenol. 1985;144:513–528. doi: 10.2214/ajr.144.3.513. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 46.Szczeklik W. Pulmonary findings in Churg-Strauss syndrome in chest X rays and high resolution computed tomography at the time of initial diagnosis. Clin Rheumatol. 2010;29(10):1127–1134. doi: 10.1007/s10067-010-1530-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 47.Wolf J. Electronic learning Institute of pathology Heidelberg. 2012. Silikose. [Google Scholar]

- 48.Kunitz F. Die aktuelle Tuberkulosesituation in Deutschland und die Auswirkungen der globalen Situation. Pneumologie. 2007;61:467–477. doi: 10.1055/s-2007-959245. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 49.Heussel CP. Aneurysms complicating inflammatory diseases in immunocompromised, value of contrast enhanced CT. Eur Radiol. 1997;7(3):316–319. doi: 10.1007/s003300050157. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 50.Wormanns D. Glossar thoraxradiologischer Begriffe entsprechend der Terminologie der Fleischner Society. Fortschr Röntgenstr. 2015;187(08):638–661. doi: 10.1055/s-0035-1553216. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 51.Hansen M. Chronic pulmonary berylliosis: imaging with high-resolution computerized tomography. Aktuelle Radiol. 1995;5(3):149–151. [PubMed] [Google Scholar]

- 52.Heye T. Extrapulmonale Tuberkulose: Die radiologische Bildgebung eines fast vergessenen Verwandlungskünstlers. Rofo. 2011;183(11):1019–1029. doi: 10.1055/s-0031-1273429. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 53.Scadding JG. Prognosis of Intrathoracic Sarcoidosis in England. BMJ 2. 1961;5261:1165–1172. doi: 10.1136/bmj.2.5261.1165. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]