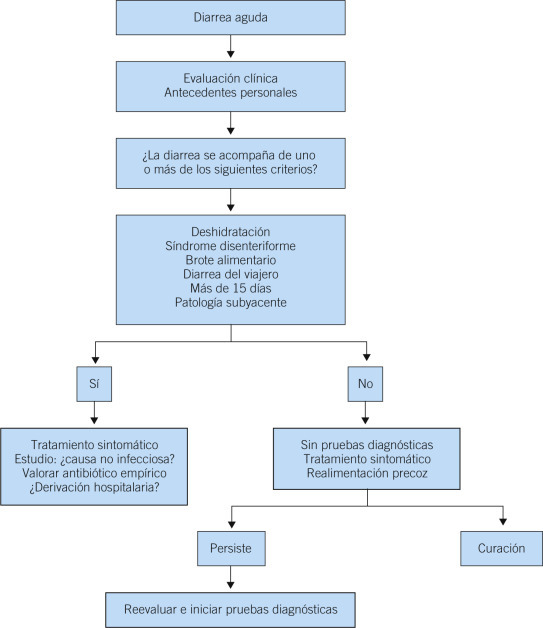

Introducción

Las enfermedades infecciosas, sobre todo las respiratorias y las urinarias, son un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria (AP). Para su manejo, no suelen ser necesarios métodos diagnósticos complejos, en pocas ocasiones requieren ingreso hospitalario y el tratamiento es fundamentalmente empírico, motivo por el cual no está siempre indicada la prescripción de un antibiótico, ya que la etiología viral es muy frecuente.

Sin embargo, la resistencia a los antibióticos sigue en aumento y la aparición de nuevos va en descenso1. El consumo elevado de antibióticos se reconoce como la principal causa de estas resistencias, con grandes diferencias entre los distintos países2.

La mayoría de las prescripciones de antibióticos (80-90%) se realizan en medicina de familia y en pediatría ambulatoria, y en la actualidad persiste un uso excesivo y un mal uso de los antibióticos en el tratamiento de las enfermedades infecciosas3.

En España sigue habiendo un consumo/prescripción de antibióticos elevado, sobre todo de los denominados de amplio espectro, con un aumento de resistencias actualmente más llamativo para bacterias gramnegativas4.

Según el informe anual del European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 2011-2012, existe un aumento de resistencias a los antimicrobianos en toda Europa en los patógenos gramnegativos estudiados (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa), con tendencia al alza de resistencias combinadas de E. coli y K. pneumoniae; asimismo, se comprueba una estabilización de las resistencias a los gérmenes grampositivos (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis)1, 4.

Es importante tener en cuenta que los pacientes a los que se prescribe un antibiótico en AP para una infección respiratoria o urinaria desarrollan una resistencia bacteriana a ese antibiótico y que el efecto es mayor en el mes siguiente al tratamiento, efecto que puede persistir durante 12 meses5.

Son numerosos los factores que intervienen en la elevada e incorrecta prescripción de antibióticos en nuestro país; entre otros, la presión asistencial del médico prescriptor, la formación continuada, el tiempo asignado para la atención de cada paciente, la educación sanitaria de la población y la presión del propio paciente para la obtención del citado antibiótico6. A este respecto, según el eurobarómetro de noviembre de 2013, el 46% de los españoles todavía cree que los antibióticos son efectivos contra resfriados y gripe, y un 38% de los adultos (seguramente mucho más en niños) habían tomado antibióticos en el último año para tratar la gripe, el resfriado o el dolor de garganta4.

Por todo esto, es sumamente importante insistir y formar tanto a profesionales sanitarios como a la población general en el uso racional de los antibióticos. En los profesionales hay que evitar la sobreprescripción y fomentar las habilidades de comunicación para explicar claramente al paciente la evolución del proceso, teniendo en cuenta además que no por prescribir un antibiótico en procesos virales se va a disminuir la frecuentación ante los mismos procesos7, y potenciar la entrega a los pacientes de material informativo por escrito que explique claramente la correcta utilización de estos medicamentos8, 9.

Infecciones respiratorias

Infecciones respiratorias de vías altas

Faringoamigdalitis aguda

Se trata de la patología infecciosa más frecuente en AP. Consiste en la inflamación difusa de los folículos linfoides de la faringe y las amígdalas. Su principal etiología es viral (70-80%). Streptococcus betahemolítico del grupo A (S. pyogenes, EBHGA) es el causante del 5-10% de los casos y también de las complicaciones derivadas de su infección. Esto hace que sea una etiología importante no por su frecuencia, pero sí por sus implicaciones10. Recientemente están en estudio otros agentes bacterianos, indistinguibles clínicamente del EBHGA, capaces de producir también complicaciones importantes y susceptibles de tratamiento antibiótico11. Otras etiologías, también infecciosas, son menos frecuentes. Véase etiología en tabla 1 .

Tabla 1.

Etiología de la faringoamigdalitis

| Virus (60-80%) |

|---|

| • Rinovirus • Coronavirus • Adenovirus • VHS • Virus influenza y parainfluenza • Virus Coxsackie • VEB, CMV, VIH-1* |

| Bacterias (5-15%) |

| • Estreptococo betahemolítico del grupo A (pyogenes) • Estreptococo betahemolítico de los grupos C y G • Anaerobios (Fusobacterium necrophorum) • Neiseria gonorrhoeae • Corynebacterium difteriae y C. ulcerans • Treponema pallidum, Francisella tularensis, Yersinia enterocolitica • Clamidias: Chlamydia pneumoniae • Micoplasmas: Mycoplasma pneumoniae y M. hominis |

| Desconocido (5%) |

Modificada de Mandell, Douglas, Bennet. Enfermedades infecciosas. 6.ª ed y UpToDate: evaluation of acute pharyngitis in adults. Octubre 2014.

CMV: citomegalovirus; VEB: virus de Epstein-Barr; VHS: virus herpes simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Manifestaciones clínicas

En general, fiebre (> 38°), exudados faringoamigdalares y adenopatías laterocervicales inflamatorias como síntomas más frecuentes. Otros menos frecuentes son mialgias generalizadas, cefalea, náuseas y dolor abdominal.

S. pyogenes (estreptococo betahemolítico del grupo A) es importante por las complicaciones supurativas (celulitis periamigdalina, absceso periamigdalino y retrofaríngeo y linfadenitis cervical supurativa) y no supurativas (fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica y escarlatina)10.

Los estreptococos betahemolíticos C y G, de importancia creciente, están asociados a brotes de faringitis por alimentos (leche, ensalada de huevos y pollo) y causan brotes endémicos en adultos10.

Fusobacterium necrophorum causa brotes de faringoamigdalitis indistinguibles clínicamente de la producida por EBHGA en adolescentes y adultos jóvenes (15-24 años), con una incidencia estimada según algunas publicaciones del 10%, cuya complicación más temida de esta infección es el síndrome de Lemierre (tromboflebitis séptica de la vena yugular interna e infecciones metastásicas)11.

Métodos diagnósticos

El diagnóstico clínico de una faringoamigdalitis es sencillo, lo complicado es el diagnóstico etiológico. Esto es importante porque el tratamiento se realiza de forma empírica en la consulta sin petición de exploraciones complementarias.

Todo aquello que pueda contribuir a aumentar la certeza en el diagnóstico será de gran utilidad práctica.

Los pilares del diagnóstico son: criterios clínicos, métodos de diagnóstico rápido y el cultivo faríngeo:

1. Criterios clínicos. A los criterios clásicos de Centor y McIsaac (tabla 2 ) se asocian los aparecidos recientemente denominados FeverPAIN: fiebre en las últimas 24 horas (fever), pus (purulence), fiebre, acudir rápidamente al médico (atend rapidly), inflamación amigdalar importante (severe inflammation) y ausencia de tos y rinorrea (no cogh or coryza)12.

Tabla 2.

Criterios clínicos clásicos de faringoamigdalitis

| Criterios de Centor | Criterios de McIsaac | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| • Fiebre > 38 °C • Exudado amigdalar • Adenopatías cervicales • Ausencia de tos |

• Se añade la edad • 3-14 años = 1 punto • 15-44 años = 0 puntos • ≥45 años = –1 punto |

||||

| Cada ítem 1 punto. Probabilidad de infección por EBHGA según puntuación | |||||

| Criterios | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Centor | 2-3% | 3-7% | 8-16% | 19-34% | 41-61% |

| McIsaac | 1-2,5% | 5-10% | 11-17% | 28-35% | 51-53% |

EBHGA: estreptococo betahemolítico del grupo A.

Con el aumento del número de criterios clínicos clásicos aumenta la probabilidad de infección por EBHGA (u otras etiologías bacterianas) (más de 4 criterios: 51-57% de probabilidad de infección por EBHGA)13, 14.

Los criterios FeverPAIN sugieren gravedad del cuadro clínico. Sin embargo, únicamente con los criterios clínicos no puede realizarse un diagnóstico etiológico de certeza. Se requiere confirmación bacteriológica (grado de recomendación A).

2. Cultivo faríngeo. Es el método estándar para el diagnóstico etiológico. Realizado correctamente tiene una sensibilidad del 90-95% para detectar EBHGA u otros gérmenes (grado de recomendación A). Los problemas más importantes en cuanto a su aplicación en la consulta diaria son que los resultados tardan 24-48 h, que con el cultivo no se distingue infección aguda o portadores, y que para la identificación de anaerobios se requiere de unas condiciones técnicas muy estrictas, habitualmente no disponibles en las consultas de AP15.

3. Test de detección rápida de antígenos (TAR). Se llevan a cabo en la consulta, de fácil realización y de utilidad ante la duda clínica, tienen una especificidad del 94-98%, una sensibilidad del 60-86%, un valor predictivo negativo (VPN) del 98,5% y un valor predictivo positivo (VPP) del 79,2% (grado de recomendación A) (la validez depende de la técnica de recogida de la muestra).

Actualmente, los test disponibles en la consulta solo aíslan el EBHGA (Strep. A). Sin embargo, hay otros gérmenes que producen faringoamigdalitis indistinguible clínicamente de la producida por EBHGA y que serían estreptococos A negativos (S. dysgalactiae, F. necrophorum, S. anginosus), por lo que en artículos recientes se hace referencia a que un porcentaje no despreciable de adultos con faringoamigdalitis, en los que el estreptococo A ha resultado negativo, podría beneficiarse de tratamiento antibiótico porque el cultivo faríngeo ha resultado positivo, siendo de utilidad igualmente los criterios clínicos expuestos anteriormente16.

Manejo

Las sociedades científicas más importantes en enfermedades infecciosas (NZ, IDSA, AHA, NICE, SIGN) recomiendan para el manejo de las faringoamigdalitis la utilización de los criterios clínicos expuestos anteriormente, y en la mayoría de los casos no iniciar tratamiento antibiótico si no se tiene confirmación microbiológica (cultivo o TAR) (grado de recomendación B).

Si existe una elevada sospecha clínica de etiología bacteriana, no se dispone de TAR o sintomatología grave se podría iniciar tratamiento antibiótico de forma empírica.

Si existe una fuerte sospecha clínica de etiología vírica (<2), estaría indicado prescribir tratamiento sintomático17. Véase figura 1 .

Figura 1.

Manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto.

Tratamiento

Tratamiento sintomático. Indicado para mejorar los síntomas. Analgésicos y antitérmicos para calmar el dolor y la fiebre17 (grado de recomendación C).

Tratamiento antibiótico 17, 18. Indicado para la infección por EBHGA (5-10% de casos en adultos) y probablemente para las infecciones producidas por otros gérmenes que pueden ocasionar complicaciones, como S. dysgalactiae, F. necrophorum y S. anginosus. Los objetivos del tratamiento antibiótico serían: prevención de la fiebre reumática aguda, prevención de complicaciones supurativas y de otras complicaciones (síndrome de Lemierre), y disminución de la propagación de la enfermedad con reducción de la infectividad. Sin embargo, resultan modestamente eficaces para reducir los síntomas. En la tabla 3 podemos ver el tratamiento antibiótico indicado (grado de recomendación B).

Tabla 3.

Tratamiento antibiótico de la faringoamigdalitis

| Antibiótico | Dosis | Duración | GR |

|---|---|---|---|

| Primera elección | |||

| Penicilina V Penicilina G benzatina Amoxicilina |

1.200.000 U (2 cáps.)/12 h (500-800 mg/12 h) 1,2 millones U i.m.500 mg/8 h |

8-10 días Dosis única 8-10 días |

B B B |

| Alternativas | |||

| Cefalosporinas de primera generación: • Cefadroxilo • Cefuroxima |

500 mg/12 h 500 mg/12 h |

10 días |

B |

| Alergia a la penicilina | |||

| Clindamicina Diacetilmidecamicinaa Josamicinaa |

300 mg/8 h 600 mg/12 h 500 mg-1 g/12 h |

10 días 10 días 10 días |

B |

| Episodios recurrentesb | |||

| Clindamicina Amoxicilina/clavulánico |

300 mg/8 h 500/125 mg/8 h |

10 días 10 días |

B |

| Contactos cerrados y portadores | |||

| Penicilina G benzatina | 1.200.000 U i.m. | Dosis única | B |

Las resistencias de S. pyogenes son mayores frente a los macrólidos de 14-15 átomos que frente a los de 16 como josamicina.

Si se confirman tres o más episodios de infección por estreptococo betahemolítico del grupo A (cultivo) anuales, hay que descartar transmisión de ida y vuelta (ping pong spread) a partir de un portador asintomático en el núcleo familiar, y estaría indicado realizar estudios de portador mediante frotis a los miembros cercanos.

GR: grado de recomendación.

Tratamiento quirúrgico. La amigdalectomía está indicada en amigdalitis de repetición, más de 5 episodios al año, invalidantes (que impiden el desarrollo de una vida normal)19.

Criterios de derivación

Sospecha de complicaciones locales: absceso periamigdalino o parafaríngeo. Sospecha de difteria o angina de Lemierre.

Sinusitis aguda

Es una enfermedad inflamatoria de uno o más senos paranasales. Los más frecuentemente afectados son los senos maxilares. Actualmente se acepta que la sinusitis es una parte inherente del síndrome del resfriado común. Así, el resfriado común es en realidad una rinosinusitis viral (RSV) que puede evolucionar hacia la curación o hacia una sinusitis aguda bacteriana (SBA)20.

Por tanto, la etiología inicialmente será de etiología viral (RSV) y posteriormente (a los 7-10 días) bacteriana (SBA).(tabla 4 ).

Tabla 4.

Etiología infecciosa de las sinusitis

| Microorganismos | Prevalencia |

|---|---|

| Virus | |

| Rinovirus Virus influenza y parainfluenza Adenovirus |

35-50% |

| Bacterias | |

|

Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Bacterias anaerobias Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Bacterias gramnegativas |

20-35% 6-26% 10% 10% 8% 3% 3% |

Adaptada de Molero J, et al21 y de Gwaltney J, en Mandell, Douglas y Bennet. Enfermedades infecciosas. Principios y Práctica. 6.ª ed, 2005

Son factores favorecedores: obstrucción del ostium de drenaje (tumores, pólipos, atopia), tabaco, asma, fibrosis quística, embarazo, infecciones dentales crónicas e inmunosupresión.

Manifestaciones clínicas

Tienen baja sensibilidad y especificidad (69-64%), aunque son un pilar importante para el diagnóstico. No es fácil distinguir clínicamente la RSV de la SBA. La RSV es la misma enfermedad que el resfriado común (estornudos, rinorrea purulenta, obstrucción nasal, presión facial y cefalea). La mayoría mejora a los 7-10 días, y este es un rasgo esencial para distinguir la RSV de la SBA. La SBA se superpone a la RSV preexistente. No es posible separar los rasgos clínicos, excepto por la evolución. Las características más clásicas de la sinusitis aguda bacteriana extrahospitalaria (T ≥ 38 °C, dolor facial y eritema) se producen en algunos casos, pero son poco frecuentes20.

En la tabla 5 se exponen una serie de criterios clínico-exploratorios que pueden ser de utilidad21.

Tabla 5.

Manifestaciones clínicas de la sinusitis aguda bacteriana

| Criterios mayores |

|---|

| Secreción nasal purulenta anterior Secreción nasal purulenta posterior Tos |

| Criterios menores |

| Cefalea Dolor facial Edema periorbitario Fiebre Dolor dental Otalgia Odinofagia Halitosis |

| Diagnóstico: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores |

Tomada de Molero J et al21.

Criterios diagnósticos

Clínico. Mayor sensibilidad y especificidad. Son altamente sugestivos de SBA: la duración superior a 7- 10 días, el curso bifásico o el empeoramiento de los síntomas de RSV22 (grado de recomendación A).

Determinación de PCR. Puede orientar al diagnóstico. Niveles > 40 en adultos después de siete o más días de síntomas se correlaciona con etiología bacteriana, con una especificidad del 78% y una sensibilidad del 52%. Valores inferiores a 10 hacen muy poco probable la etiología bacteriana20.

Cultivo de moco nasal. No sirve para el diagnóstico ni para evaluar el tratamiento.

Cultivo de exudado por punción y aspiración del seno. Patrón de referencia para el diagnóstico, pero al ser una técnica muy invasiva no se utiliza rutinariamente (grado de recomendación A).

Radiografía simple de senos. No presenta mayor sensibilidad que el diagnóstico clínico.

Tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). Reservadas para complicaciones, procesos crónicos y diagnósticos poco claros. De todas formas, no distinguen entre infección viral o bacteriana.

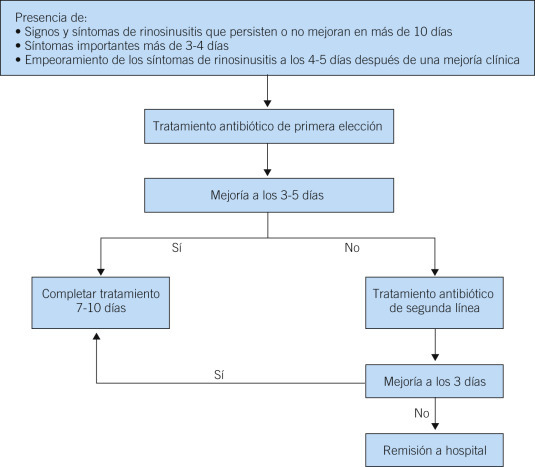

En la figura 2 se muestra el manejo de la sinusitis aguda bacteriana del adulto23.

Figura 2.

Manejo de la sinusitis aguda bacteriana del adulto23.

Tratamiento

Medidas generales. No hay evidencias suficientes para avalar los tratamientos coadyuvantes, excepto los lavados nasales con soluciones salinas. No acortan la duración. Pueden aliviar la sintomatología23 (grado de recomendación A).

Tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico no está indicado inicialmente, sobre todo ante manifestaciones clínicas leves (grado de recomendación B). El tratamiento antibiótico no logra un cambio importante en las curaciones clínicas ni existen diferencias en las tasas de recidivas y recurrencias en los tratados con antibióticos24 (grado de recomendación A). Estaría indicado cuando se sospeche la presencia de SBA (grado de recomendación A).

En la tabla 6 está reflejado el tratamiento antibiótico recomendado25.

Tabla 6.

Tratamiento antibiótico de la sinusitis aguda bacteriana

| Presentación | Tratamiento de elección | Tratamientos alternativos |

|---|---|---|

| Aguda no complicada, sin comorbilidad, inmunocompetente y sin uso reciente de antibióticos | Amoxicilina 750-1.000 mg/8 h, 10 días, v.o. | Alergia a penicilinas: levofloxacino 500 mg/24 h, 10-14 días, o azitromicina 500 mg/24 h, 3 días o claritromicina 500 mg/12 h, 10 días |

| Con poca o nula respuesta a las 72 h | Amoxicilina-clavulánico 875-125 mg/8 h, 10 días, v.o. | Similar al anterior |

| Aguda recurrente, crónica u origen dental | Amoxicilina-clavulánico 1000-125 mg/8 h, 10 días, v.o. | Levofloxacino 500 mg/24 h, 10-14 días. Si es de origen dental: clindamicina 600 mg/8 h, 10 días |

Criterios de derivación

Sinusitis crónica o recurrente.

Sospecha clínica de complicaciones orbitarias o intracraneales, fiebre alta, estado tóxico, dolor facial intenso, inmunosupresión.

Otitis

Proceso inflamatorio o infeccioso que afecta al oído externo (otitis externa) o al oído medio (otitis media); esta última es mucho más frecuente en niños.

La etiología y manifestaciones clínicas de los distintos tipos de otitis se muestran en la tabla 7 .

Tabla 7.

Manifestaciones clínicas de las otitis

| Etiología | Antecedentes | Manifestaciones clínicas | Exploración física | |

|---|---|---|---|---|

| OED |

Pseudomonas aeruginosa S. aureus |

Baño Manipulación del CAE |

Otalgia Otorrea acuosa Sin afectación del estado general |

CAE hiperémico, edematoso y estenosado |

| OEC | S. aureus | Manipulación del CAE Diabetes |

Otalgia paroxística Otorrea purulenta Sin afectación del estado general |

Forúnculo en el CAE |

| OEM | Pseudomonas aeruginosa | Inmunosupresión Diabetes |

Otalgia muy intensa Otorrea crónica, maloliente y escasa Afectación del estado general. Posible trismo y septicemia |

En CAE: tejido granuloso y posibles ulceraciones del suelo del conducto |

| OM |

Aspergillus Candida |

Calor, humedad Utilización de antibióticos tópicos en CAE |

Otalgia leve. Prurito Sin otorrea. Sin afectación del estado general |

Secreciones algodonosas, blanquecinas en las paredes del CAE = micelios |

| OMA |

Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Streptococcus pyogenes |

Catarro de vías altas | Otalgia que desaparece con la otorrea. Otorrea mucosa o purulenta Afectación del estado general con fiebre |

Tímpano abombado, opaco o congestivo |

OEC: otitis externa circunscrita; OED: otitis externa difusa; OEM: otitis externa maligna; OM: otomicosis; OMA: otitis media aguda.

El diagnóstico es clínico (v. tabla 7). Ante una otitis no es necesario solicitar ninguna exploración complementaria.

Tratamiento

A. Otitis externas 26, 27, 28.

Medidas generales: evitar factores predisponentes (manipulaciones del conducto auditivo externo [CAE]). Intentar mantener seco el oído. No utilizar tapones.

B. Otitis externa difusa. Tratamiento tópico en la mayor parte de los casos26, 27, 28:

-

•

Antisépticos. Alcohol boricado de 70° o ácido acético en solución al 2%. Se utilizan sobre todo para profilaxis de otitis de repetición (instilar unas gotas tras el baño o la ducha). No se utilizan como tratamiento de la otitis externa.

-

•

Antibióticos:

-

–

Combinaciones de polimixina B + aminoglucósido + corticosteroide: 4-6 gotas/6-8 h durante 7 días. Tratamiento efectivo y barato. Puede producir dermatitis. Ototoxicidad (contraindicado en caso de perforación timpánica).

-

–

Ciprofloxacino: 4 gotas/12 h durante 7 días. Efectivo, no ototóxico (utilizar en caso de perforación timpánica).

-

–

Si hay edema del CAE: ciprofloxacino/fluocinolona tópico, 2-4 gotas/12 h durante 7 días.

Si la otitis es persistente, se acompaña de afectación de tejidos blandos o del oído medio, está indicado el tratamiento antibiótico por vía oral (activos frente Pseudomonas y estafilococos). Los antibióticos a utilizar son:

-

•

Cloxacilina: 500 mg/6 h durante 7-10 días.

-

•

Amoxicilina-clavulánico: 500-875-125 mg/8 h durante 7-10 días.

C. Otitis externa circunscrita. El tratamiento es por vía oral: analgésicos o antiinflamatorios en caso de dolor, aplicación de calor seco y cloxacilina 500 mg/ 6 h durante 7-10 días.

Si existe afectación de tejidos blandos (celulitis): administrar amoxicilina/clavulánico 875-125 mg/8 h durante 7 días.

En alérgicos a la penicilina: clindamicina 300 mg/8 h durante 7-10 días.

D. Otomicosis. Inicialmente limpieza/aspiración del CAE (criterio de remisión a otorrinolaringología). Aplicación de 3-4 gotas/8 h durante 7 días de alcohol boricado o clotrimazol. Si la infección fuera por Aspergillus, el tratamiento indicado sería itraconazol por vía oral.

E. Otitis externa maligna. Su sospecha es un criterio de derivación a hospital.

F. Otitis media aguda 29, 30, 31.

Medidas generales. Analgésicos o antiinflamatorios para la fiebre o el dolor (grado de recomendación A). No está indicada la utilización de gotas nasales, óticas, mucolíticos o antihistamínicos, y como medidas no farmacológicas podemos aconsejar: evitar la entrada de agua, hidratación adecuada y evitar el humo del tabaco y otros contaminantes.

Tratamiento antibiótico. En mayores de 2 años con otitis media sin signos de gravedad se aconseja una actitud expectante (espera vigilante), no prescribiendo antibióticos de entrada o, en todo caso, realizar una prescripción diferida (grado de recomendación A).

El tratamiento antibiótico estará indicado en casos graves: niños menores de 2 años, sintomatología grave (dolor intenso, vómitos y fiebre > 39 °C), otorrea, otitis media de repetición, otitis media bilateral, perforación timpánica o enfermedad grave de base (grado de recomendación A).

En la tabla 8 se indica el tratamiento antibiótico recomendado (grado de recomendación A).

Tabla 8.

Tratamiento antibiótico de la otitis media aguda

| Presentación | Tratamiento de elección | Tratamiento alternativo |

|---|---|---|

| OMA sin signos de gravedad | Actitud expectante o prescripción de antibióticos diferida | |

| OMA con indicación de tratamiento antibiótico | Amoxicilina 1.000 mg/8 h, 8-10 días | Alergia o intolerancia: macrólido Azitromicina 500 mg/24 h, 3 días |

| OMA sin mejoría con tratamiento inicial OMA grave (T.ª > 39 °C y/o otalgia intensa) |

Amoxicilina/clavulánico 875 mg/8 h, 8-10 días | Alergia o intolerancia: macrólido Azitromicina 500 mg/24 h, 3 días |

OMA: otitis media aguda.

Criterios de derivación

-

•

Otitis externa maligna.

-

•

Para aspiración del CAE en otomicosis.

-

•

Sospecha de complicación: mastoiditis o complicación endocraneal.

-

•

Mala evolución en otitis media aguda: otitis crónica o duración > una semana.

Infecciones respiratorias de vías bajas

Bronquitis aguda

La bronquitis aguda es una enfermedad inflamatoria que afecta al árbol traqueobronquial, asociada generalmente a una infección respiratoria. Etiología: viral en el 90-95% de los casos (virus respiratorio sincitial, parainfluenza, virus A y B de la gripe, coronavirus, adenovirus, rinovirus). Bacteriana: Chlamydophila pnemoniae, 5%; Mycoplasma pneumoniae, 1%; Bordetella pertussis, 1%32.

Clínica, métodos diagnósticos y exploraciones complementarias

El síntoma más común es la tos aguda, que empeora por la noche, y persiste típicamente entre 2 y 3 semanas. Puede acompañarse de expectoración mucopurulenta, sin que ello indique etiología bacteriana, disnea, dolor torácico, febrícula y aumento de ruidos respiratorios. El diagnóstico es puramente clínico. No se recomienda la realización de cultivo viral, pruebas serológicas ni análisis de esputo (grado de recomendación C). La radiografía de tórax solo debe solicitarse ante la sospecha de un proceso neumónico; estertores o signos de consolidación en la auscultación pulmonar, signos vitales anormales (frecuencia cardiaca > 100 lat/min, frecuencia respiratoria > 24 resp/min, T.ª > 38 °C), persistencia de clínica infecciosa evidente tras tratamiento sintomático (7-10 días) en presencia de factores de riesgo de complicación bacteriana (edad > 75 años, pacientes con comorbilidad), persistencia de la tos tras 3-4 semanas, en ausencia de otra causa conocida32, 33, 34.El diagnóstico diferencial debe realizarse con el resfriado común, el reflujo gastroesofágico, el asma y la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Si la tos persiste más de 21 días, deben realizarse otras pruebas para descartar tuberculosis, tumores, aspiración de cuerpo extraño u otros procesos crónicos del árbol traqueobronquial.

Tratamiento

Al tratarse de un proceso autolimitado, la mayoría de pacientes requieren solo tratamiento sintomático. Se puede ofrecer paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos (AINE), para la fiebre y el malestar general. Existen pocos datos que respalden el uso de antitusígenos, por lo que no se recomienda su uso generalizado (grado de recomendación C). Los resultados procedentes de revisiones sistemáticas no apoyan el uso rutinario de broncodilatadores agonistas beta2 para el tratamiento de la bronquitis. Puede ser útil el tratamiento a corto plazo en pacientes seleccionados con obstrucción del flujo aéreo (grado de recomendación C). No se aconseja el uso de mucolíticos (grado de recomendación D) 32, 33, 35. Existe recomendación de no tratar con antibióticos (grado de recomendación A); la actitud expectante y el uso diferido son buenas opciones para limitar el uso inadecuado de antimicrobianos32, 35, 36, que se utilizarán si los síntomas no se resuelven o empeoran tras 7-14 días37, 38. Las indicaciones de tratamiento inicial con antibioticoterapia se reservan para grupos de riesgo y en caso de sospecha de infección por B. pertussis 39. Véase tabla 9 .

Tabla 9.

| Indicaciones | Elección | Alternativo |

|---|---|---|

| Sin comorbilidad | No indicado Actitud expectante |

|

| Comorbilidad importante: • Insuficiencia cardiaca • Insuficiencia respiratoria • Insuficiencia renal • Insuficiencia hepática • Enfermedad neuromuscular • Inmunosupresión >65 años con ≥ 2 o > 80 años con ≥1 de los siguientes criterios: • Hospitalización en el año previo • Diabetes mellitus (tipos 1 y 2) • Antecedentes de insuficiencia cardiaca congestiva • Uso concurrente de glucocorticoides orales |

Amoxicilinaa oral, 500 mg/8 h, 7 días | Claritromicina oral, 500 mg/12 h, 7 días |

| Sospecha de infección por Bordetella pertusisb | Claritromicina oral, 500 mg/12 h, 7 días o zitromicina oral, 500 mg/día, 1 día, seguido de 250 mg/día, 4 días más o azitromicina oral, 500 mg/día, 3 días | Sulfametoxazol/trimetoprim oral, 800 mg/160 mg/12 h, 7 días |

Evidencia limitada sobre el uso de antibióticos en bronquitis aguda, no existiendo evidencia de calidad que apoye el uso de antibióticos de amplio espectro, como quinolonas o amoxicilina-ácido clavulánico, sobre la amoxicilina sola38.

bSegún el Protocolo de Vigilancia y Alerta de Tos Ferina de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica se considera:

• Criterios con sospecha de infección por B. pertussis: persona que presenta tos durante, al menos, 2 semanas con, al menos, uno de estos tres criterios clínicos: tos paroxística, estridor inspiratorio, vómitos provocados por la tos.

• Caso probable: persona que cumple los criterios clínicos y tiene vínculo epidemiológico con un caso confirmado.

• Caso confirmado: persona que cumple los criterios clínicos y de laboratorio.

Criterios de derivación

Criterios de gravedad: obnubilación, taquipnea > 35 resp/min, insuficiencia respiratoria atribuible a comorbilidad.

Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Una exacerbación de la EPOC es un episodio agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios basales del paciente, que va más allá de la variación normal del día a día y conduce a un cambio en la medicación. Incluye uno o más de los siguientes síntomas: aumento de la disnea, aumento de la tos, cambios en la producción de esputo con aumento de la producción y/o purulencia41.

Etiología: El 50-70% de las exacerbaciones de la EPOC se deben a infecciones respiratorias (tabla 10 )42. Otras causas son la contaminación ambiental, inadecuada cumplimentación del tratamiento inhalado de base, empeoramiento de enfermedades coexistentes y etiología desconocida.

Tabla 10.

Etiología infecciosa de las exacerbaciones según la gravedad de la EPOC42

| Grupo | Gravedad de la EPOC | Microorganismos |

|---|---|---|

| A | Leve (FEV1 ≥ 80%) Sin comorbilidad |

H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, M. pneumoniae, C. pneumoniae Virus |

| B | Moderada (50% ≤ FEV1 < 80) o grave (FEV1 < 50%) sin factores de riesgo de P. aeruginosa |

Grupo A más enterobaterias, K. pneumoniae, E. coli, Proteus, Enterobacter, etc. |

| C | Moderada (50% ≤ FEV1 < 80) o grave (FEV1 < 50%) con factores de riesgo de P. aeruginosaa |

Grupo B más P. aeruginosa |

Factores de riesgo para P. aeruginosa42, 43:

• Hospitalización reciente: duración ≥ 2 días, durante los últimos 90 días.

• Administración frecuente (≥4 ocasiones en el último año) o reciente (últimos 3 meses) de antibióticos.

• Enfermedad grave (FEV1 < 30% del valor de referencia).

• Aislamiento de P. aeruginosa en exacerbación anterior o paciente colonizado.

• Uso de glucocorticoides sistémicos.

• Presencia de bronquiectasias significativas.

Presentación clínica, métodos diagnósticos y exploraciones complementarias

El diagnóstico es clínico, con empeoramiento de los síntomas respiratorios respecto a su situación basal previa. Debe constar en la anamnesis el diagnóstico previo de EPOC, los síntomas de la agudización incluyendo disnea, color del esputo y aumento de volumen del esputo, historial de agudizaciones previas (dos o más reagudizaciones en el último año, riesgo de fracaso terapéutico), comorbilidad y gravedad basal de la EPOC. Realizar exploración física con medición de la presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria, pulsioximetría, valoración de uso de musculatura accesoria, estado mental, cianosis y edemas periféricos43. No se recomienda la realización de espirometría durante la exacerbación41. No está indicada la práctica de un cultivo de esputo ni la radiografía de tórax de forma rutinaria. Realizar esta última si se sospecha neumonía. El diagnóstico diferencial debe plantearse con neumonía, embolia pulmonar, insuficiencia cardiaca congestiva, arritmia cardiaca, neumotórax y derrame pleural41, 43.

Tratamiento

Se debe ajustar el tratamiento broncodilatador con agonistas beta-2-adrenérgicos de acción corta con o sin anticolinérgicos de acción corta y abandonar el tabaco (grado de recomendación A). Administrar corticoterapia oral en las exacerbaciones moderadas (FEV1 basal < 50%, comorbilidad cardiaca no grave, historia de dos o más agudizaciones en el último año), y en las exacerbaciones graves o muy graves, 0,5 mg/kg/día (máximo 40 mg/día) por vía oral de prednisona o equivalente43, 44. Estudios recientes recomiendan mantener la pauta de corticosteroides durante 5 días, por ser igual de efectivas que pautas más largas (grado de recomendación A) 44, 45.

Antibioterapia. Se recomienda utilizar antibióticos durante una agudización siempre que aparezca un cambio de coloración del esputo43, 44, 46, en las agudizaciones moderadas o graves, donde a pesar de ausencia de purulencia exista incremento de la disnea y del volumen del esputo43, y en las agudizaciones muy graves que requieran asistencia ventilatoria41, 43. El tratamiento de primera elección es amoxicilina-clavulánico (875-125 mg/8 h por vía oral durante 8-10 días), y el de segunda elección, o en caso de alergia a la penicilina, es el levofloxacino (500 mg/24 h por vía oral durante 7 días) o el moxifloxacino (400 mg/24 h por vía oral durante 5 días). Algunos autores plantean como alternativa también las cefalosporinas orales de 2.ª o 3.ª generación40, 47. En la EPOC moderada-grave sin criterios de ingreso, pero con sospecha de infección por Pseudomonas aeruginosa, se recomienda tratamiento con ciprofloxacino (750 mg/12 h por vía oral durante 10 días) o levofloxacino (500 mg/24 h por vía oral durante 7 días)43, 44, 48. Véase figura 3 .

Figura 3.

Algoritmo de conducta a seguir ante una sobreinfección en un paciente con EPOC43, 44, 48, 49.

Seguimiento y criterios de derivación49

En todos los episodios de exacerbación se recomienda realizar un seguimiento a las 48-72 h de la primera consulta, para valorar la respuesta al tratamiento, realizar los ajustes necesarios de la medicación y valorar posibles síntomas o signos que indiquen derivación hospitalaria. Estos criterios de derivación se describen en la figura 3.

Neumonía adquirida en la comunidad

Definición

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja, asociados a un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax no explicable por otra causa, y que se presenta en pacientes no hospitalizados o en aquellos pacientes hospitalizados que presentan esta infección aguda en las 24-48 horas siguientes a su ingreso, o en pacientes que no hayan sido ingresados en un hospital los 14 días previos al inicio de los síntomas. Quedarían excluidos los pacientes de menos de 16 años de edad, inmunodeprimidos, con neumonías nosocomiales, neumonía por aspiración, pacientes con fibrosis quística o tuberculosis, mujeres embarazadas o residentes en centros de larga estancia50.

Etiología51

Los hallazgos etiológicos más frecuentes en los pacientes ambulatorios y hospitalizados se muestran en la tabla 11 . Si bien en un gran número de casos el patógeno casual es desconocido, el más frecuente es S. pneumoniae, causante de las dos terceras partes de las bacteriemias por este proceso. La frecuencia del hallazgo de M. pneumoniae puede depender de si el estudio se ha efectuado o no en años epidémicos. En las personas mayores de 65 años o menores con ciertos trastornos subyacentes, como tabaquismo, EPOC, fibrosis quística, esplenectomizados, inmunosuprimidos, en tratamiento con corticosteroides, accidente cerebrovascular, consumo de alcohol, edema pulmonar, etc., es más frecuente la infección por Haemophilus influenzae y otros gérmenes menos habituales con evolución más grave.

Tabla 11.

Distribución de las posibles etiologías en la neumonía adquirida en la comunidad51

| Microorganismo | Comunidad (%) | Hospital (%) | UCI (%) |

|---|---|---|---|

|

Streptococcus pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Virus Chlamydophila pneumoniae Legionella spp. Haemophilus influenzae Bacilos gramnegativos Staphylococcus aureus No identificados |

14 16 15 12 2 1 44 |

25 6 10 3 3 5 37 |

17 4 10 3 5 5 41 |

UCI: unidad de cuidados intensivos.

Presentación clínica, métodos diagnósticos y exploraciones complementarias

La presentación clínica es inespecífica, con signos y síntomas de una infección de vías respiratorias bajas y afectación del estado general, incluyendo fiebre, escalofríos, tos seca o productiva, dolor torácico tipo pleurítico, taquipnea, confusión mental y hallazgos en la auscultación de ocupación del espacio alveolar como matidez, diminución del murmullo vesicular, crepitantes localizados o soplo tubárico. Una auscultación normal no descarta una neumonía, y en ancianos no es infrecuente la ausencia de fiebre y la aparición de confusión y empeoramiento de enfermedades subyacentes51.

No existe ninguna característica ni signo clínico que permita determinar la etiología de una NAC con suficiente fiabilidad. Sin embargo, la infección por S. pneumoniae es más frecuente en pacientes de edad avanzada, con enfermedades subyacentes o con un comienzo súbito, fiebre alta y dolor torácico de características pleuríticas. Las bacteriemias en las NAC neumocócicas se producen con mayor frecuencia en pacientes del sexo femenino, consumidores de alcohol, pacientes con diabetes mellitus, EPOC y en aquellos que presentan tos no productiva. La NAC causada por Legionella pneumophila es más común en pacientes jóvenes, fumadores, sin comorbilidades asociadas y que presenten síntomas de diarrea, signos de infección grave y afectación neurológica multisistémica. La hiponatremia, la hipofosfatemia y la hematuria también se han relacionado con este microorganismo. La NAC causada por M. pneumoniae es más frecuente en pacientes jóvenes, y es menos habitual la afectación multisistémica y más común que los pacientes hayan sido tratados con antibióticos antes del diagnóstico de NAC. Las neumonías virales se han descrito con elevada frecuencia en pacientes con fallo cardiaco congestivo51. No obstante, la distinción clásica entre neumonía típica, causada habitualmente por S. pneumoniae, y atípica, causada habitualmente por los géneros Mycoplasma y Chlamydophila, está en desuso y no debe utilizarse en la toma de decisiones terapéuticas44.

Tras el diagnóstico de sospecha, mediante anamnesis y exploración física, se debe realizar una radiología de tórax para establecer el diagnóstico de confirmación44, 51. Al no existir un patrón radiológico exclusivo para cada microorganismo, la radiografía no nos va a permitir realizar un diagnóstico etiológico, pero sí que nos va a servir para detectar posibles complicaciones (derrame pleural, cavitación, afectación multilobar y/o bilateral), existencia de otras enfermedades pulmonares asociadas y valorar otros posibles diagnósticos alternativos, así como la posibilidad de reducir el uso de antibióticos en las infecciones del tracto respiratorio inferior44, 52.

En las neumonías tratadas en AP no se recomiendan estudios serológicos ni pruebas microbiológicas, como cultivos de esputo o tinción de Gram (grado de recomendación B) 53, 54. Sí está recomendado utilizar la proteína C reactiva (PCR) capilar para orientar la etiología bacteriana. La aplicación de la PCR en AP sería una prueba de cribado para diferenciar una infección del tracto respiratorio inferior como la bronquitis aguda de la NAC. No se deben ofrecer antibióticos si la concentración de PCR es inferior a 20 mg/l; considerar una prescripción diferida de antibióticos (receta para uso posterior si los síntomas empeoran) ante cifras entre 20 mg/l y 100 mg/l, y prescribir antibióticos si la PCR es mayor de 100 mg/l55. Actualmente, la prueba no está disponible en la mayoría de los centros de salud. Algunos autores recomiendan la medición de la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría (grado de recomendación D), ya que saturaciones de oxígeno menores del 92% serían criterio de derivación hospitalaria54.

Tratamiento

En todo paciente con neumonía es importante saber el grado de gravedad que presenta para valorar el lugar más apropiado para su manejo, si en AP o en atención hospitalaria, y cuál será el tratamiento empírico más adecuado. Hay diversas escalas pronósticas para pacientes con neumonía; la más recomendada en atención primaria es el CRB65, que valora el riesgo de mortalidad dando un punto a las siguientes circunstancias: existencia de confusión, frecuencia respiratoria elevada (≥30 resp/min), presión arterial baja (diastólica ≤ 60 mmHg o sistólica < 90 mmHg) y edad ≥ 65 años (tabla 12 ). El juicio clínico junto con la puntuación CRB65 nos servirá para decidir el manejo más adecuado del paciente, considerando manejo ambulatorio en pacientes con puntuación 0, y la necesidad de evaluación hospitalaria en el resto de pacientes, especialmente en aquellos con una puntuación de 2 o más55.

Tabla 12.

| CRB65: se calcula dando un punto a cada uno de los siguientes parámetros: |

| C: confusión |

| R: frecuencia respiratoria elevada (≥30 resp/min) |

| B: presión arterial baja (sistólica < 90 mmHg o diastólica ≤ 60 mmHg) |

| 65: edad ≥ 65 años |

| Los pacientes se estratifican por riesgo de mortalidad de la siguiente manera: |

| 0: riesgo bajo (riesgo de mortalidad menor del 1%) |

| 1 o 2: riesgo intermedio (riesgo de mortalidad de 1-10%) |

| 3 o 4: riesgo elevado (riesgo de mortalidad mayor del 10%) |

| Se valorará derivar al hospital en pacientes con puntuación > 0, sobre todo si la puntuación es ≥ 2 |

Tomada de NICE Guideline 19156.

El tratamiento de la neumonía debe contemplar siempre la administración de un antibiótico tan pronto como sea posible después del diagnóstico, ya que disminuye la morbimortalidad asociada al episodio. El tratamiento antimicrobiano debe ser empírico, conociendo las resistencias locales, y seguir un enfoque en función del riesgo de mortalidad53, 55. Existen variaciones entre las recomendaciones de las diferentes sociedades y organismos sobre el tratamiento antibiótico51, 55. Pero se debe cubrir siempre el neumococo resistente a penicilinas y macrólidos, por lo que se deberán administrar de primera elección betalactámicos a dosis elevadas y evitar macrólidos en monoterapia51. Se debe considerar la posibilidad de infección por gérmenes atípicos, aunque no es necesario cubrirlos en todos los casos, por lo que no se debe administrar rutinariamente en NAC de baja gravedad una fluoroquinolona o terapia antibiótica dual (betalactámico más macrólido), aunque si se recomienda hacerlo en casos moderados-graves53, 55. Una revisión Cochrane del año 2014 concluye que las pruebas disponibles de ensayos clínicos aleatorizados recientes no son suficientes para hacer nuevas recomendaciones basadas en la evidencia para la elección del antibiótico que se utiliza para el tratamiento de la NAC en pacientes ambulatorios57. Y publicaciones recientes indican que el tratamiento con betalactámicos en monoterapia no es inferior a los tratamientos con una combinación de betalactámicos más macrólido o fluoroquinolonas en monoterapia, respecto a la mortalidad a los 90 días, ni se asoció a mayor estancia hospitalaria ni incidencia de complicaciones58 (tabla 13 ). Además de antibióticos, debe recomendarse a todos los pacientes reposo, hidratación adecuada, abstención de fumar y analgésicos simples como el paracetamol o los AINE para la fiebre o el dolor pleurítico (grado de recomendación C) 54.

Tabla 13.

Tratamiento ambulatorio empírico de la neumonía adquirida en la comunidad no grave

| Características del paciente | Tratamiento de elección | Tratamiento alternativoa |

|---|---|---|

| • <65 años • Sin enfermedades crónicas |

Amoxicilina 1 g/8 h v.o., 7-10 díasb | Levofloxacino 500 mg/24 h, v.o., 7-10 díasb Moxifloxacino 400 mg/24 h, v.o., 7-10 díasb |

| Riesgo aumentado de infección por H. influenzae: • >65 años • Con enfermedades crónicas: cardiacas, pulmonares, hepáticas, renales, diabetes mellitus, alcoholismo, neoplasias, asplenia, inmunodepresión |

Amoxicilina y ácido clavulánico 875/125 mg/8 h, o 2000/125 mg/12 h, v.o., 7-10 díasb |

Levofloxacino 500 mg/24 h, v.o., 7-10 díasb Moxifloxacino 400 mg/24 h, v.o., 7-10 díasb |

El tratamiento alternativo se debe utilizar cuando el tratamiento de elección no se muestra efectivo a las 48-72 h, y en caso de alergia o intolerancia al tratamiento de elección.

b Algunos autores recomiendan pautas de 5 días de tratamiento para pacientes con NAC de baja gravedad, considerando alargar el tratamiento si los síntomas no mejoran como se esperaba después de 3 días de tratamiento24.

Seguimiento y criterios de derivación

A las 48-72 h de iniciado el tratamiento empírico, debe realizarse un control clínico en todo paciente con neumonía. Si existe fracaso terapéutico, con persistencia de fiebre elevada o empeoramiento de los síntomas, se procederá al cambio de tratamiento antibiótico o derivación al hospital. Los criterios de derivación hospitalaria44, 51 se describen en la figura 4 y en la tabla 12. Se debe explicar al paciente que después de empezar el tratamiento los síntomas deben mejorar de manera constante, y aunque la tasa de mejoría variará con la gravedad de neumonía, a la semana la fiebre debería haber desaparecido; a las 4 semanas, el dolor pleurítico y la producción de esputo deberían haberse reducido sustancialmente; a las 6 semanas debería haber mejorado la tos y sensación de disnea; a los 3 meses la mayoría de los síntomas deberían haberse resuelto, aunque el cansancio puede persistir, y que a los 6 meses la mayoría de pacientes se encuentran completamente asintomáticos55. A las 6 semanas se recomienda control mediante radiografía de tórax en aquellos pacientes con persistencia de síntomas o signos clínicos, y en pacientes con mayor riesgo de presentar enfermedad maligna subyacente (fumadores y mayores de 50 años) (grado de recomendación D) 54.

Figura 4.

Manejo del paciente con neumonía adquirida en la comunidad.

Infecciones de piel y tejidos blandos

Las infecciones cutáneas y de tejidos blandos forman un conjunto muy amplio de cuadros clínicos que presentan distinto pronóstico y que afectan a piel y anejos cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascia profunda y músculo estriado. Constituyen una de las infecciones más prevalentes en nuestro medio, junto con las infecciones respiratorias y urinarias59. El 33% de los motivos de consulta en AP son procesos infecciosos; de ellos, el 13% son infecciones cutáneas60, 61, 62.

De entre todas las infecciones cutáneas, las más graves son las fascitis necrosantes y la mionecrosis, con rangos de mortalidad superiores al 70%59.

Así pues, por la alta prevalencia que presenta este tipo de infecciones en AP y por la gravedad que puede llegar a representar, consideramos fundamental que el médico de familia conozca y esté actualizado en su manejo correcto.

Clasificación. En la tabla 14 se muestran las infecciones más frecuentes.

Tabla 14.

Clasificación de las infecciones de la piel y tejidos blandos más frecuentes

| Bacterianas | Epidermis: impétigo, eritrasma, erisipeloide Dermis superficial: ectima, erisipela Dermis profunda: celulitis Anejos: foliculitis, forúnculos, abscesos, hidrosadenitis Tejido celular subcutáneo: fascitis necrotizante, infección asociada a mordedura |

| Virales | Herpes simple, herpes zóster, verrugas |

| Micóticas | Dermatofitosis, candidiasis, onicomicosis y pitiriasis |

| Parasitosis | Escabiosis, pediculosis |

Infecciones bacterianas

Etiología. Véase la tabla 15 .

Tabla 15.

Etiología de las infecciones bacterianas de la piel

| Impétigo | Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes betahemolítico del grupo A |

|---|---|

| Eritrasma | Corynebacterium minutissimum |

| Erisipeloide | Erysipelothrix rhusiopathiae (Gram +) |

| Ectima | S. pyogenes, S. aureus |

| Erisipela |

S. pyogenes del grupo A, S. pyogenes de los grupos C y G S. aureus |

| Celulitis | S. aureus, S. pyogenes |

| Foliculitis | S. aureus |

| Forúnculos | S. aureus |

| Abscesos | Polimicrobianos (el más frecuente S. aureus) |

| Hidrosadenitis | Estafilococos, estreptococos, E. coli, Proteus spp., anerobios |

| Fascitis necrotizante | Estreptococos del grupo A y sinergismo S. pyogenes, estreptococos del gupo C |

| Infección por mordedura | Perro: Pasteurella multocida, S. aureus. Gato: P. multocida Humanas: Streptococcus y S. aureus |

Impétigo

Es una piodermitis superficial que afecta a la epidermis; se cura dejando mácula superficial y en ocasiones cicatriz. Se presenta en forma de ampolla epidérmica –visible en el caso del impétigo ampollar y no visible en el no ampollar– que se rompe fácilmente y el líquido al secarse forma costras melicéricas (que recuerdan a la miel). Afecta sobre todo a zonas corporales expuestas (cara y miembros). En cuanto a sus formas clínicas, la ampollar es producida siempre por S. aureus y la no ampollar tanto por S. pyogenes como por S. aureus, y representa más del 70% de los casos de impétigo. El impétigo producido por S. pyogenes puede sobreinfectarse con S. aureus y constituye el impétigo mixto63. El diagnóstico suele ser clínico. Véase imagen en figura 5 .

Figura 5.

Impétigo.

Eritrasma

Conocido también como corinebacteriosis cutánea, causada por Corynebacterium minutissimum. Se considera residente habitual de la piel. Este bacilo produce una porfirina de la cual depende la fluorescencia de las lesiones. El eritrasma se localiza principalmente en pliegues inguinales, axilares o submamarios y se caracteriza por placas de color café claro o discretamente rojizo al principio, y después de un tono marrón. Normalmente son asintomáticas, aunque algunos pacientes pueden referir prurito leve. La evolución es crónica y sin tendencia a la remisión. Cuando afecta a los espacios interdigitales de pies se manifiesta por placas eritematosas, maceración, descamación, vesiculoampollas y olor fétido64. Véase imagen en figura 6 .

Figura 6.

Eritrasma.

Erisipeloide

Afecta a manipuladores de productos animales, carne y sobre todo pescado. Tiene la puerta de entrada en pequeñas erosiones. Placa similar a la erisipela, pero con crecimiento excéntrico y curación central. Afecta fundamentalmente a las manos y no suele existir clínica sistémica. Tiene tendencia a la curación espontánea. El diagnóstico es clínico65, 66. Véase imagen en figura 7 .

Figura 7.

Erisipeloide.

Ectima

Infección más profunda que el impétigo, producida también por estreptococos, estafilococos o la asociación de ambos. Se inicia como un impétigo, pero se extiende a la dermis dando lugar a la formación de una úlcera profunda bien delimitada recubierta de costras necróticas adheridas. Se acompaña de linfangitis y linfadenitis regional. Curan dejando una cicatriz residual. La localización más frecuente es en brazos y piernas. Véase imagen en figura 8 .

Figura 8.

Ectima.

Erisipela

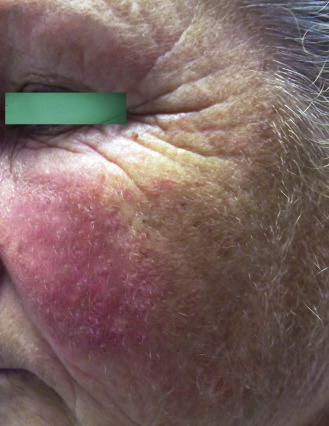

Placa cutánea, roja, caliente, dolorosa a la palpación, de bordes delimitados y progresión rápida, que suele asociarse con adenopatías regionales. Los pacientes presentan también un síndrome febril, que se acompaña de mal estado general, con escalofríos y sudoración. Las zonas de localización más frecuentes son la cara y las piernas. El diagnóstico es clínico. En la cara, una complicación grave sería la trombosis de seno cavernoso. En las piernas puede producirse una tromboflebitis. Profilaxis de las recurrencias: penicilina G benzatina 1,2 MU por vía i.m. cada 4 semanas o 1 g de penicilina V cada 24 h de 6 a 12 meses (grado de recomendación B) 65. Véase imagen en figura 9 .

Figura 9.

Erisipela.

Celulitis

Infección que afecta a dermis y tejido subcutáneo. Lesiones en forma de placa eritematosa, caliente, dolorosa y de bordes poco definidos (en fases tempranas es difícil de diferenciar de la erisipela). Existe afectación del estado general, fiebre y linfadenopatías. El diagnóstico es clínico. Si presenta necrosis o invasión profunda, precisa tratamiento quirúrgico65.

Derivación hospitalaria si hay hipotensión y/o aumento de creatinina, aumento de bicarbonato, aumento de CPK (× 2-3), desviación a la izquierda y PCR > 13 mg/dl.

Infecciones adquiridas en la comunidad por SARM-AC (Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad)

Factores de riesgo para SARM-AC: contactos reiterados con el sistema sanitario, institucionalización, usuarios de drogas por vía parenteral y antecedentes de múltiples tratamientos con antibióticos de amplio espectro67. Véase imagen en figura 10 .

Figura 10.

Celulitis.

Foliculitis

Infección del folículo piloso. Se trata de pápulas no pruriginosas que en horas pasan a pústulas y están centradas por un pelo. Pueden ser superficiales o profundas:

-

•

Superficiales: infección folicular superficial, frecuente, favorecida por el calor, la humedad, la depilación y trastornos de la inmunidad, obesidad, dermatosis previas (atopia), diabetes. No dejan cicatriz.

-

•

Profundas: además se infecta el folículo piloso en profundidad. Pueden dejar cicatriz. Están producidas por distintos gérmenes. El estafilococo es el más frecuente. Hongos (Candida, Malassezia furfur): en tratamiento con antibióticos o corticosteroides de manera prolongada, o diabetes68. Véase imagen en figura 11 .

Figura 11.

Foliculitis.

Forúnculos

Los forúnculos son las infecciones del folículo piloso donde la supuración se extiende a través de la dermis al tejido subcutáneo. Se diferencian de la foliculitis, en donde la inflamación es más superficial y el pus se limita a la epidermis. Clínicamente son nódulos inflamatorios con pústulas que los recubren a través del cual emerge el cabello. Los forúnculos a menudo se rompen y drenan espontáneamente o después del tratamiento con calor húmedo67.

Cuando varios forúnculos se unen entre sí, forman una masa nodular grande que se denomina “ántrax” (no debe confundirse con la zoonosis causada por Bacillus anthracis). Véase imagen en figura 12 .

Figura 12.

Forúnculo.

Abscesos

Colecciones de pus intradérmico y en tejidos profundos, dolorosos, blandos, fluctuantes, en forma de nódulos eritematosos, acabados en pústulas. El diagnóstico es clínico69.

Un absceso recurrente en un sitio anterior de la infección puede ser causado por factores locales como material extraño, hidradenitis supurativa o quiste pilonidal, la erradicación de los cuales puede ser curativa. Debe realizarse incisión y drenaje en los abscesos recurrentes. Se desconocen los beneficios de la terapia antimicrobiana coadyuvante en la prevención de recurrencias67. Véase imagen en figura 13 .

Figura 13.

Absceso.

Hidrosadenitis

La hidrosadenitis supurativa suele producirse en las zonas cutáneas con una gran densidad de glándulas apocrinas (axilas, ingles, región perianal, perineal, submamaria, etc.). Suele iniciarse en las mujeres durante la pubertad. Su etiología es desconocida, aunque puede considerarse un defecto primario del folículo piloso. Existen factores predisponentes de tipo genético y hormonal, y habría que considerar también otros desencadenantes controvertidos como: obesidad, tabaco, ropa ajustada, etc. Respecto al uso de desodorantes, no existen evidencias sobre su responsabilidad como desencadenante, tal y como ocurre con los anteriormente citados. El diagnóstico es básicamente clínico. El manejo de esta patología comprende diversas pautas: a) medidas generales (jabones antisépticos, baños templados, etc.), b) medidas farmacológicas (medicación tópica, inyecciones intralesionales o medicación oral), c) medidas quirúrgicas (cierre directo, cierre por segunda intención, injertos, colgajos, etc.), y d) otras medidas (láser de CO2, radioterapia, etc.)70.

Fascitis necrotizante

La fascitis necrotizante es una infección subcutánea agresiva que afecta a la fascia superficial y que comprende todo el tejido entre la piel y los músculos subyacentes. La lesión inicial puede ser trivial, como una abrasión menor, picadura de insecto, lugar de la inyección (como en adictos a las drogas), y una pequeña minoría de los pacientes no tiene lesión visible de la piel. La presentación inicial es la de la celulitis, que puede avanzar rápida o lentamente. A medida que avanza, hay toxicidad sistémica, a menudo incluyendo fiebre, desorientación y letargo. El diagnóstico de fascitis puede no ser evidente al inicio del cuadro. Puede parecerse a la celulitis. Sin embargo, hay características que sugieren la implicación de los tejidos más profundos, como dolor intenso que parece desproporcionado a los hallazgos clínicos, y la falta de respuesta al tratamiento inicial con antibióticos67. Véase imagen en figura 14 .

Figura 14.

Fascitis necrotizante.

Infección asociada a mordedura

La infección es muy frecuente en lesiones de la mano, en las que tengan gran amplitud y/o destrucción tisular y las que implican articulaciones, tendones etc., además de las que se produzcan en pacientes con comorbilidad añadida (diabetes, alteraciones vasculares, inmunosupresión, etc.). Existen algunas diferencias entre los gérmenes encontrados en las mordeduras humanas y de animales (véase tabla 15 sobre etiología). No obstante, el manejo general y el tratamiento son comunes a los diferentes tipos de mordedura. Se han de buscar siempre datos clínicos de infección (enrojecimiento, hinchazón, calor, supuración)71. La profilaxis antibiótica se recomienda siempre, salvo si han pasado más de 2 días de evolución y la herida no muestra signos de infección local o sistémica71 (grado de recomendación A). Véase imagen en figura 15 .

Figura 15.

Imagen de mordedura.

Enfermedad por arañazo de gato y angiomatosis bacilar

En la enfermedad por arañazo de gato clásico se desarrollará en la zona una lesión papulosa entre los 3 y los 30 días siguientes. Los ganglios linfáticos que drenan el área infectada se agrandan en unas 3 semanas tras la inoculación. El curso de la enfermedad es variable, pero en general, la linfadenopatía se resuelve entre 1 y 6 meses. En aproximadamente el 10% de los casos, las adenopatías supuran. Puede desarrollarse enfermedad generalizada en el 2% o más de los casos. Bartonella henselae causa la mayoría de los casos de enfermedad por arañazo de gato en huéspedes inmunocompetentes. La angiomatosis bacilar es otra forma de enfermedad que afecta comúnmente a pacientes inmunodeprimidos, especialmente con sida; puede ocurrir por B. henselae o Bartonella quintana. Puede presentar dos formas clínicas: pápulas rojas que varían en tamaño de un milímetro hasta varios centímetros o nódulos dolorosos, con la piel que los recubre de un tono normal u oscuro.

Tratamiento de las infecciones bacterianas: véase tabla 16 .

Tabla 16.

Tratamiento de las infecciones bacterianas de la piel

| Tratamiento de elección | Otros | |

|---|---|---|

| Impétigo40, 67 | Localizado. Mupirocina tópica 3 v/día, 10 días (A) Retapamulina tópica 2 v/día, 5 días (A) Ác. fusídico tópico 3 v/día, 10 días (A) |

Extenso o no responde a tópico (A) Cloxacilina 500 mg/6 h, 7 días Cefalexina 5-50 mg/kg/día en 3-4 dosis, 7 días Cefadroxilo oral, 500 mg/12 h, 5-10 días Clindamicina oral, 300 mg/6 h, 5-10 días |

| Impétigo SARM40, 67 | Doxiciclina 100 mg/12 h, 7 días (A) Trimetoprim-sulfametoxazol oral, 160/800 mg/12 h, 7-10 días (A) |

Clindamicina oral, 300 mg/6 h, 5-10 días (alérgicos a betalactámicos) (A) |

| Eritrasma40 | Localizado (A) Eritromicina tópica al 2%, 1 aplic./12 h, 15 días Lesiones extensas: eritromicina oral, 500 mg/6 h, 8-10 días (A) |

Clindamicina tópica (gel o solución al 1%), 1 aplic./12 h, 15 días (A) Clindamicina oral, 300 mg/6 h, 5-10 días (alérgicos a betalactámicos) (A) |

| Erisipeloide40 | No indicado En mayor gravedad (A): Penicilina benzatina i.m., 1,2 millones/24 h, 8-10 días |

Alérgicos (A) Doxiciclina 100 mg/12 h, 14 días Eritromicina 500 mg/6 h, 10 días |

| Ectima40 | Ácido fusídico tópico al 2% (pomada o crema), 1 aplic./8 h, 10 días (C) + Penicilina V oral, 250-500 mg/6 h, 4 semanas |

Alérgicos Clindamicina oral, 300 mg cada 8 h, 10 días (C) |

| Erisipela40, 67 | Penicilina V oral, 500-1.000 mg/6-8 h, 5-10 días (A) Penicilina procaína i.m., 1.200.000/24 h, 5-10 días (A) |

Alérgicos Clindamicina oral, 300 mg/8 h, 5-10 días (D) |

| Celulitis40, 67 | Amoxicilina + clavulánico 500/8 h, 14 días (A) | Alérgicos (A) Clindamicina 300 mg/8 h, 14 días |

| Celulitis SARM40, 67 | Trimetroprim-sulfametoxazol oral, 160/800 mg/12 h, 10 días (E) | Clindamicina oral, 300 mg/8 h, 10 días (D) |

| Foliculitis40 | Mupirocina tópica al 2%, 1 aplic./8 h, 10 días (C). Ácido fusídico tópico al 2%, 1aplic./8 h, 10 días | Profundas (C) Cloxacilina 500 mg/6 h, 10 días Alérgicos. Clindamicina oral, 300 mg/8 h, 10 días |

| Forúnculos40 | Drenaje quirúrgico Mupirocina tópica al 2% (crema), 1 aplic./8 h, 10 días (A) |

Antibiótico en: afectación sistémica, con comorbilidad, ántrax. Cloxacilina 500 mg/6 h, 10 días (A) |

| Forúnculos recidivantes40 | Clindamicina oral, 300 mg/8 h (D) | Rifampicina oral, 300 mg/12 h + doxiciclina oral, 100 mg/24 h, 10 días (D) |

| Abscesos40 | Incisión y drenaje (B) Antibiótico en afectación sistémica, lesiones múltiples, inmunodeprimidos, etc. Amoxicilina/clavulánico 500/125 mg/8 h, 10 días (B) |

Clindamicina oral, 300 mg/8 h, 10 días (B) |

| Hidrosadenitis70 | Doxiciclina 100 mg/12 h, 10 días (A) |

Clindamicina oral, 300 mg/12 h, 10 días (A) |

| Fascitis necrosante67 | Remisión al hospital (B) | Los antibióticos i.v. (p. ej., ceftriaxona 2 g i.v. + clindamicina 900 mg i.v.) |

| Infección asociada a mordedura40 | Amoxicilina/clavulánico: 875 mg/125 mg/8 h, 5-7días (B) |

Clindamicina oral, 300 mg/8 h + ciprofloxacino oral, 500 mg/12 h, 5-7 días (B) |

| Enfermedad por arañazo de gato67 | Azitromicina: pacientes > 45 kg: 500 mg en el día 1, seguido de 250 mg durante 4 días adicionales Los pacientes <45 kg: 10 mg/kg en el día 1 y 5 mg/kg durante 4 días más (B) |

|

| Angiomatosis bacilar67 | Eritromicina 500 mg/6 h o doxiciclina 100 mg/12 h de 2 semanas a 2 meses (B) |

SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina.

Infecciones virales

Microbiología: véase la tabla 17 .

Tabla 17.

Microbiología de las infecciones virales de la piel

| Herpes simple | Herpesviridae. VHS-1 (afectación orofacial), VHS-2 (afectación genital) |

| Herpes zóster | Género Varicellavirus, familia herpes. Virus varicela-zóster (VZV) |

| Verrugas | Papilomavirus humano (PVH) |

Herpes simple

Se transmite por exposición directa al virus, herpes labial (VHS-1). Inicialmente presenta clínica de gingivoestomatitis, y en algunos casos la infección inicial podría ser asintomática. La forma genital/anal se acompaña en su forma inicial de lesiones dolorosas; posteriormente aparece una fase de latencia, donde el virus se encuentra en el ganglio regional, sin producir síntomas. Posteriormente se suelen producir (40% de incidencia) recidivas, que suponen reactivaciones de la clínica de unos 5-10 días de duración (dolor, quemazón, vesículas, costras, que curan sin dejar cicatriz)65. Los factores que suelen desencadenar las recidivas son: enfermedades infecciosas, menstruación, exposición solar intensa, situaciones estresantes, etc.72. Véase imagen en figura 16 .

Figura 16.

Herpes simple.

Herpes zóster

El herpes zóster es causado por la reactivación del virus varicela-zóster, que permanece latente en las raíces nerviosas, con la posterior propagación del virus a lo largo del nervio sensorial al dermatoma73.

La clínica suele comenzar por unos pródromos con síntomas generales (náuseas, fiebre, cefalea, etc.) y dolor en el dermatomo afectado; sigue después (al cabo de unas 48-72 h) con la erupción eritematosa, que se continúa de vesículas o pústulas que después se recubren de costras. Pueden seguir apareciendo lesiones durante 3 semanas. Pueden existir complicaciones. Las más frecuentes son la neuralgia postherpética, la sobreinfección bacteriana y la afectación oftálmica; otras complicaciones más raras pueden ser la neumonía o la encefalitis74. Véase imagen en figura 17 .

Figura 17.

Herpes zóster.

Verrugas

Son una proliferación de tejido epitelial causada por el virus del papiloma. Los principales tipos de verrugas son: verrugas vulgares, rugosas, queratinizadas con puntos negros centrales, las verrugas planas (niños), las verrugas plantares y los condilomas acuminados75. Véase imagen en figura 18 .

Figura 18.

Verruga vulgar.

Tratamiento de las infecciones virales: véase tabla 18 .

Tabla 18.

Tratamiento de las infecciones virales de la piel

| Tópico | Sistémico | Otros | |

|---|---|---|---|

| Herpes zóster73, 74 | Solucion de Burrow Sulfato de cobre al 1/1.000 |

>50 años y antes de 72 h Aciclovir: 800 mg/5 v día, 10 días Famciclovir: 500 mg/8 h, 7 días Valaciclovir: 1 g/8 h, 7 días |

Analgésicos Prednisona 30 mg/día (dosis decrecientes. Indicada en los primeros días y >50 años) |

| Herpes simple72 | Véase patología de la cavidad oral | Véase patología de la cavidad oral | Véase patología de la cavidad oral |

| Verrugas75 | Preparados tópicos con ác. salicílico y/o crioterapia |

Micosis

Dermatofitos

Se transmiten por contagio desde personas, animales o desde el suelo; la infección se favorece por la humedad, el calor y estados de déficit inmunitario. Tienen afinidad por tejidos queratinizados (piel, pelo y uñas). Los diferentes cuadros clínicos y su etiología los encontramos en la tabla 19 y el tratamiento en la tabla 20 . Véase imagen en figura 19 .

Tabla 19.

Microbiología y manifestaciones clínicas de las dermatofitosis

| Entidad | Microorganismo | Manifestaciones clínicas |

|---|---|---|

| Tinea capitis | Mycosporum canis | Alopecia y descamación en placas |

|

Tinea corporis (herpes circinado) |

T. rubrum T. mentagrophytes |

Placa anular con borde activo y curación central |

| Tinea cruris |

T. rubrum E. floculosum |

Lesión eritematosa, bordes delimitados, pruriginosa |

| Tinea manum | T. rubrum | Afectación interdigital y palmar |

|

Tinea pedis (pie de atleta) |

T. rubrum T. mentagophites E. floccosum |

Lesiones intertriginosas, exudativas, pruriginosas |

Tabla 20.

Tratamiento de las infecciones micóticas

| Tratamiento de elección | Alternativa | |

|---|---|---|

| Candidiasis40 | Nistatina tópica, 1 aplic./6 h, 7-14 días (A) Imidazol tópico, 1 aplic./12 h, 2-3 semanas (A) |

Ciclopiroxolamina tópica al 1%, 1 aplic./12 h, 7-14 días (A) Terbinafina tópica, 1 aplic./12 h, 7 días (A) |

| Pitiriasis versicolor localizada40 | Sulfuro de selenio al 2,5%, 1/aplic./día, 30 min, 2 semanas (A) |

Imidazoles tópicos (clotrimazol, ketoconazol, etc.), 1 aplic./12 h, 4-6 semanas Terbinafina tópica al 1%, 2 aplic./día, 1 semana (A) |

| Pitiriasis versicolor extensa40 | Itraconazol oral, 200 mg/día, 1 semana (A) Fluconazol oral, 400 mg, en dosis única o 300 mg a la semana, 2 semanas (A) |

Ketoconazol oral, 200 mg/día, 3 semanas (A) |

Figura 19.

Tiña del pie.

Candidiasis

Son aquellas afecciones cutaneomucosas, y en ocasiones sistémicas, producidas por el género Candida, aunque la más frecuente es Candida albicans, y provocan lesiones en la piel, en las membranas mucosas y semimucosas, en la matriz de la uña y en órganos internos. El diagnóstico clínico muchas veces es evidente, máxime cuando se trata de un diabético o de un paciente con alguna enfermedad que favorezca la infección por Candida. En la piel se afectan fundamentalmente las superficies que retienen secreciones. Se observa eritema y maceración del espacio, muchas veces se constata exudación y el prurito acompañante es la regla. Los pliegues inguinocrurales submamarios, infraabdominales, interglúteos y axilares se afectan por Candida y aparece el llamado intertrigo76. Véase imagen en figura 20 .

Figura 20.

Tiña corporal.

Onicomicosis

La onicomicosis es un término poco específico, usado para describir la enfermedad fúngica de las uñas. Algunos de los factores que contribuyen a causar esta enfermedad son el calzado oclusivo, el trauma repetido de uñas, la predisposición genética y la enfermedad concurrente, como diabetes, mala circulación periférica y la infección por VIH, así como otras formas de inmunosupresión. La onicomicosis es uno de los trastornos de las uñas más comunes en los adultos y representan el 15-40% de todas las enfermedades de las uñas. Es más frecuente en los adultos mayores. En cuanto a sus formas clínicas: la onicomicosis distal y lateral (fig. 21 ) es la presentación más común de infección de las uñas por dermatofitos. Afecta con más frecuencia a los pies. El hongo invade el lecho de la uña y penetra en los márgenes distales o laterales. En la onicomicosis blanca superficial (fig. 22 ), la infección suele comenzar en la capa de la superficie de la uña y se extiende a las capas más profundas. Presenta lesiones blancas en la superficie de la uña. La onicomicosis proximal subungueal (fig. 23 ) afecta sobre todo a las uñas de los pies. Esta infección puede originarse ya sea en el pliegue ungueal proximal, con la penetración posterior a la superficie de la uña de reciente formación, o por debajo de la lámina ungueal proximal. En la onicomicosis “endonyx” (fig. 24 ), el hongo, en vez de ir invadiendo el lecho a través del margen de la placa, penetra inmediatamente a través de la queratina de la lámina; la superficie de la uña esta descolorida y blanca en ausencia de onicólisis e hiperqueratosis. Cualquiera de las anteriores puede progresar a onicomicosis distrófica total (fig. 25 ), donde la superficie está completamente destruida.

Figura 21.

Onicomicosis distal lateral.

Figura 22.

Onicomicosis blanca superficial.

Figura 23.

Onicomicosis proximal.

Figura 24.

Onicomicosis endonyx.

Figura 25.

Onicomicosis distrófica.

Finalmente, pueden afectar a la uña levaduras filamentosas no dermatofitos (Aspergilus: A. terreus, versicolor, flavus, fumigatus, candidus, sidowii; Fusarium: solani, oxysporium; Scopulariopsis: brevicauilis; Scytalidium: hialinium, dimidiatum). Suelen afectar a uñas ya dañadas y son difíciles de erradicar. Muchas enfermedades no infecciosas pueden producir cambios en las uñas que imitan la onicomicosis; entre ellas están el trauma crónico, psoriasis, onicólisis, onicogrifosis, melanoma maligno subungueal y liquen plano.

La confirmación de laboratorio del diagnóstico clínico debe obtenerse antes de iniciar el tratamiento77.

El manejo terapéutico de las onicomicosis se muestra en la figura 26 .

Figura 26.

Algoritmo de manejo de las onicomicosis.

Modificado de: British Association of Dermatologists’ Guidelines for the Management of Onychomycosis 2014. The British Journal of Dermatology. 2014;171(5):937-958.

Pitiriasis versicolor

La pitiriasis versicolor fue considerada siempre como una dermatofitosis, incluso ha recibido el nombre de tiña versicolor. Sin embargo, es una afección producida por una levadura dimórfica y lipofílica saprofita de la piel humana que se denomina Pitirosporum orbiculare u ovale. Los factores predisponentes son la alta humedad relativa y las altas temperaturas, la piel grasienta, la hiperhidrosis, la herencia, el tratamiento con corticosteroides sistémicos, el tratamiento inmunosupresor, la malnutrición por defecto o exceso, y las deficiencias en la inmunidad mediada por células. El diagnóstico se basa en signos clínicos: signo de la uñada. Examen con lámpara de Wood: se observa una fluorescencia naranja. Examen micológico directo: presencia de esporas redondeadas entre mallas de micelios76. Véase imagen en figura 27 .

Figura 27.

Pitiriasis versicolor.

Parasitosis

Escabiosis (sarna)

Producida por el ácaro Sarcoptes scabiei. Contagiosa persona-persona en contacto íntimo. Aparición de pápulas y vesículas muy pruriginosas, los surcos típicos son difíciles de encontrar porque se enmascaran por las lesiones de rascado. Se localizan típicamente en muñeca, espacios interdigitales, axilas, pies, glúteos, abdomen y región genital. Para el diagnóstico se puede utilizar una tinción con tinta china, que revelará los surcos. El tratamiento se realiza con: antihistamínicos (por el prurito, que suele ser muy intenso), crema de permetrina al 5%, aplicada en todo el cuerpo excluyendo la cabeza durante 8-14 horas, o ivermectina 200 μg/kg por vía oral, repetidos a las 2 semanas (no utilizar en embarazadas, lactantes o menores de 15 kg de peso). Como tratamiento alternativo podemos emplear lindane al 1%, en toda la superficie corporal (excluyendo cabeza) durante 8 horas. No se recomienda de primera elección por su toxicidad. Está contraindicado en embarazadas, lactantes y en menores de 2 años78.

Tratar a todos los convivientes íntimos aunque estén asintomáticos, lavar la ropa a temperatura de más de 60° y/o guardar ropa en un recipiente (bolsa) hermética, más de 10 días para procurar la muerte de los ácaros. Véase imagen en figura 28 .

Figura 28.

Sarna.

Pediculosis

La pediculosis es una infestación por piojos, pertenecientes a una de estas familias:

-

•

Pediculus humanus capitis: afectan al cuero cabelludo y pelo (donde se pueden apreciar los huevos o liendres adheridas al pelo, difíciles de despegar). Contagio por contacto directo o fómites. Afecta a niños y jóvenes, causando pequeñas epidemias en colegios o lugares de trabajo. En el cuero cabelludo se ven unas pápulas eritematosas. Son parásitos hematófagos que inyectan saliva al alimentarse, lo que causa un intenso prurito.

-

•

Pediculus corporis: afectan al cuerpo, favorecidos por malas condiciones higiénicas; viven en las costuras de la ropa hasta 30 días, por lo que es importante lavar la ropa con agua caliente.

-

•

Pediculus pubis (ladillas): se transmiten por contacto íntimo, aunque en ocasiones se podrían transmitir por fómites. Afectan al área genital, abdomen, tórax, cejas y axilas. El diagnóstico es clínico. El tratamiento de elección en la cabeza y cuerpo es la permetrina al 1% (dejar actuar 10 min y repetir en 7 días). En embarazadas y lactantes utilizar permetrina al 1%. Otros tratamientos son lindane al 1% y malatión (más tóxicos, contraindicado en embarazo/lactancia) En el cuerpo es importante la desinfección de la ropa78. Véase imagen en figura 29 .

Figura 29.

Imagen de liendres.

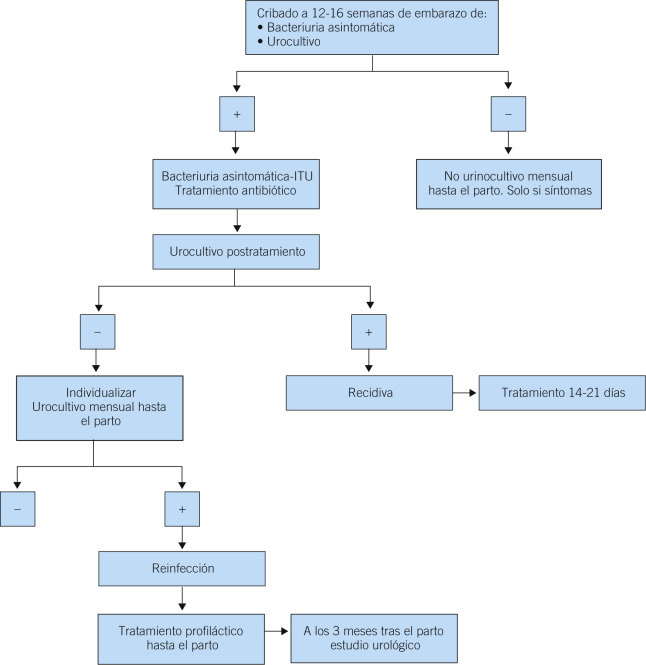

Infecciones del tracto urinario

Etiología más frecuente

La mayoría están causadas por un escaso número de especies bacterianas; E. coli es responsable del 80-90% de las infecciones del tracto urinario (ITU). Menos frecuente: Staphylococcus saprophyticus, enterobacterias, Proteus, Klebsiella pneumoniae. Enterococcus spp., en ancianos con hipertrofia de próstata, postoperados y en sondados. Streptococcus agalactie, en gestantes, diabéticos, ancianos y recién nacido.

Existe un problema creciente de resistencias bacterianas a uropatógenos, por lo que es importante la elección racional de antibióticos, casi siempre empíricos, basándose en mapas de resistencias y datos epidemiológicos locales, evitando pautar de forma empírica antibióticos con tasas de resistencias superiores al 20%.

Etiología y criterios diagnósticos generales de ITU, véase tabla 21 .

Tabla 21.

Etiología, criterios diagnósticos generales y observaciones sobre antibióticos utilizados para tratar las infecciones del tracto urinario

| Etiología más frecuente: E. coli (80-90%). Menos frecuente: Staphylococcus saprophyticus, enterobacterias, Proteus, Klebsiella pneumoniae. Enterococcus spp. en ancianos con hipertrofia de próstata, postoperados y en sondados. Streptococcus agalactie en gestante, diabéticos, ancianos y recién nacido | |

|---|---|

|

Resistencias bacterianas aE. colien el Estado español 201379 Cefalosporinas de 3.ª generación: 14%; aminoglucósidos: 16%; aminopenicilinas: 65%; carbapenem 0%; quinolonas: 34% Comunidad Valenciana 201380: Nitrofurantoína81, 82: 45%; fosfomicina: 3%; cefixima-cefotaxima: 3,28%; cefuroxima: 13%; aztreonam: 11%; amoxiclavulánico: 11,6%; tobramicina: 8,81%; gentamicina: 10,5%; ceftriaxona: 12,25%; cefepima: 9,31%; ciprofloxacino: 30,74%; cotrimoxazol: 30,34% | |

|