Comportement naturel et domestication

Il est plus facile de répondre à la question « Pourquoi les furets ont-ils été domestiqués ? » que de savoir quand a réellement débuté ce processus de domestication et à partir de quelle phylogénie moléculaire. Cela s'explique en partie à cause du faible nombre de documents écrits sur ce sujet depuis 2000 ans, et parce qu'il est difficile d'identifier les espèces réellement domestiquées. Le nom vernaculaire (ou nom commun) de l'animal que nous présumons être le furet varie fréquemment d'une zone géographique à l'autre et les scientifiques de l'Antiquité ont certainement accentué cette confusion par des traductions incorrectes d'une langue à l'autre43.

La domestication est un processus qui permet à l'homme, par sélection et contrôle de la reproduction, d'obtenir un animal qui lui rend des services ou lui donne un produit dont il tire profit. Avec le temps, la domestication entraîne des changements physiques et physiologiques par rapport à l'espèce ancestrale. L'homme domestique les animaux pour leur travail, pour s'en nourrir, pour se protéger ou pour se confectionner des vêtements. À l'origine, l'homme utilisait vraisemblablement les furets pour contrôler la vermine. Les plus anciennes notes écrites sur un animal dont la description correspond à celle de notre furet domestique datent d'Aristophane, un écrivain satyrique grec (448–385 avant J.-C.) qui utilisait le terme de « furet de maison » dans plusieurs de ses pièces de théâtre comme satyre des opposants politiques. Peu de temps après, en 350 avant J.-C., le philosophe et naturaliste grec Aristote (384–322 avant J.-C.) fit également référence, dans un traité sur l'animal et la physionomie, à un putois qui « ressemble à une belette, devient très doux et s'apprivoise43 ». Il est raisonnable de penser qu'il faisait référence au furet et que le comportement de l'animal qu'il décrit implique une relation étroite avec les gens. Ces écrits très anciens coïncident avec le début de l'agriculture (vers 300 avant J.-C.) dans les régions civilisées de la partie nord de la Méditerranée centrée autour de l'actuelle Grèce. Selon une théorie, les Grecs ont domestiqué le putois européen indigène (Mustela putorius) pour protéger leurs réserves de grains des infestations par les rongeurs, tout comme les Égyptiens ont domestiqué le chat.

Totalement carnivore, le putois (furet) chasse un grand nombre de proies diverses dont les lièvres, les lapins, les souris, les campagnols et les rats. Comme les furets sont particulièrement efficaces pour chasser les lapins, les gens se sont mis à les apprécier. Strabo (63 avant J.-C.-24 après J.-C.), un historien, philosophe et géographe grec, a décrit que les Romains utilisaient les furets pour contrôler la surpopulation de lapins dans les îles Baléares : « Avec leurs griffes, les furets traînent à l'extérieur tous les lapins qu'ils attrapent, sinon ils les forcent à sortir du terrier, et dès qu'ils ressortent, des hommes postés à cet endroit les attrapent43. » Au Moyen Âge, les hommes chassaient les lapins au furet dans toute l'Europe et l'Asie (figure 4.1 ).

Figure 4.1.

Chasse du lapin au furet au Moyen Âge, vers 1300 après J.-C.

d'après Thompson AD. A history of the ferret. J Hist Med 1951 ; 6 (4) : 471–80.

Beaucoup d'historiens pensent que les Normands du xi e siècle ont introduits les furets en Grande-Bretagne pour qu'ils chassent les lapins hors de leurs terriers. La chasse du lapin au furet (ferreting) étant devenu un sport, elle a entraîné la poursuite de sa domestication afin que le furet n'attrape pas le lapin mais le pourchasse ou lui fasse peur avec son musc très odorant de manière à le faire sortir du terrier. À sa sortie, le lapin tombe dans des filets ou bien est attrapé par les chiens ou les faucons utilisés par les chasseurs.

Cela peut aussi expliquer l'odeur musquée du corps du furet. Les furets qui dégageaient une forte odeur faisaient les meilleurs chasseurs et, de ce fait, ont été reproduits. Le but était qu'ils pourchassent les proies sans les capturer. Les furets qui capturaient et mangeaient les lapins ne détruisaient pas seulement la source de nourriture et la fourrure, ils étaient également plus difficiles à faire ressortir du terrier. Pour décourager la capture de la proie, les furets de travail portaient parfois des harnais, avec des clochettes fixées à leur collier, ou étaient muselés. Peu à peu, la reproduction du furet a permis d'éliminer son instinct de chasse pour tuer. Le sport de la chasse du lapin au furet est encore largement pratiqué en Europe et en Australie, mais il est interdit aux États-Unis et au Canada.

On pense que les furets ont été amenés aux États-Unis à la fin du xviii e siècle et servaient à contrôler la vermine à bord des bateaux effectuant les longues croisières transatlantiques37. Au milieu du xix e siècle, les furets ont été reproduits pour leur fourrure, une pratique qui s'est poursuivie tardivement au cours du xx e siècle. Ce n'est que récemment que la production de fourrure est tombée en disgrâce dans une grande partie du monde.

Les furets ont été les animaux de compagnie de personnalités historiques comme Gengis Khan et la reine Élisabeth Ire ; cependant, ils ne sont devenus des animaux de compagnie populaires qu'à la fin des années 1960. Cela a entraîné d'autres modifications physiques et comportementales, les croisements entre furets visant à rechercher une plus grande docilité, une odeur moins prononcée, une conformation corporelle particulière, certaines couleurs de fourrure et l'absence de développement à l'état sauvage. Au cours de la deuxième moitié du xx e siècle, le furet domestique est devenu un animal de plus en plus utilisé dans la recherche et comme animal de laboratoire.

Cette domestication du furet au cours du temps nous amène à aujourd'hui. Toutefois, l'espèce parentale précise du furet domestique n'est toujours pas connue avec certitude. Les furets ont peut-être été domestiqués à partir du putois européen ou de son congénère plus oriental, le putois des steppes (Mustela eversmanni), dont la morphologie du crâne est plus proche. Comme il a été décrit que M. putorius et M. eversmanni formaient parfois des hybrides lorsque leur répartition géographique se chevauchait, les scientifiques ont débattu sur l'existence réelle de deux espèces séparées et plusieurs auteurs ont finalement considéré que les espèces M. putorius, M. eversmanni et Mustela nigripes, le furet à pieds noirs, qui est une espèce menacée d'Amérique du Nord, pouvaient représenter une seule espèce holartique13.

Néanmoins, en 1758, Linné a classé le furet domestique dans un genre séparé qu'il a appelé Mustela furo. À cette époque, on pensait que le putois des steppes était le plus proche parent du furet domestique. En 1970, l'examen de la forme externe des chromosomes a permis de déterminer que le furet domestique était plus proche du putois européen que du putois des steppes. Dès l'obtention de cette preuve, il fut décidé que M. putorius et le furet domestique représentaient une seule et même espèce, et le furet domestique a alors été renommé M. putorius furo pour le différencier du putois5.

En 1998, Davison et al.13 ont utilisé le séquençage de l'ADN mitochondrial pour rechercher la diversité génétique du putois en Grande-Bretagne. La génétique moléculaire cependant n'a pas permis de savoir si les furets ont été à l'origine domestiqués à partir de M. putorius ou de M. eversmanni. Le niveau d'introgression nucléaire* des furets domestiques et des putois peut être si important qu'il peut même éliminer la trace de leurs ancêtres sauvages.

Il faut insister sur le fait que le comportement des animaux domestiques en captivité diffère de celui des animaux sauvages apprivoisés et que ces différences de comportement sont apparues après la sélection faite par l'homme5. La forme exacte prise par ce type de sélection dépend cependant du rôle de l'animal domestique, en particulier vis-à-vis des gens. D'un point de vue comportemental, il existe des différences majeures entre les furets domestiques et leur ancêtre putois. Les putois ont tendance à être solitaires et très territoriaux et des combats entre mâles ont été observés, probablement liés au domaine territorial ou d'ordre sexuel. En revanche, le furet domestique est très sociable et grégaire, appréciant les jeux avec ses congénères et préférant dormir avec d'autres furets du même sexe ou du sexe opposé.

Le putois est rapide, nerveux et facilement effrayé. Il sera craintif envers l'homme s'il reste avec sa mère pendant la période critique comprise entre l'âge de 7,5 et 8,5 semaines34. Cependant, au départ, le furet domestique était élevé comme animal destructeur de vermine. Il était normalement maintenu confiné à l'intérieur puis libéré dans les champs pour chasser la proie en question. De ce fait, comme ces furets étaient élevés de manière à être facilement manipulés, il est possible qu'ils n'aient pas été nerveux ni craintifs en présence de l'homme. Nous présenterons les autres ressemblances et différences entre le furet domestique et le putois sauvage dans les autres parties de ce chapitre, à mesure que nous étudierons le comportement des furets domestiques actuels.

Comportements sensoriels

Rôle de la vue dans le comportement

Comme ils ont été domestiqués à partir d'une espèce crépusculaire, les furets possèdent un tapetum lucidum qui leur permet de bien voir aux lumières assez faibles. Ils voient mal dans le noir total et ont des difficultés d'accommodation à la lumière brillante. Cela signifie qu'il faut laisser le furet s'accommoder à la lumière et se réveiller complètement avant de le sortir de dessous sa couverture ou de l'endroit confortable où il s'est endormi ; autrement, il risque de mordre celui qui le prend.

Les furets ont une vision binoculaire et même s'ils peuvent tourner leurs yeux pour regarder différents objets, la plupart des furets regardent devant eux et tournent leur tête pour regarder sur le côté. La pupille forme une fente horizontale, ce qui est fréquent chez les espèces chassant les proies qui se déplacent en effectuant des sauts39 et explique la fascination du furet pour les balles rebondissantes. Les furets ont une très bonne acuité visuelle des objets peu éloignés, ce qui est important parce que les furets utilisent divers langages corporels et signes visuels pour communiquer28. Ils voient moins les détails des objets plus éloignés et, de ce fait, prêtent plus attention aux stimuli visuels complexes comme les mouvements de ces objets.

Rôle de l'ouïe dans le comportement

Les conduits auditifs du fureton ne s'ouvrent pas avant qu'il n'ait atteint l'âge de 32 jours environ (au lieu de 6 jours chez le chat), ce qui coïncide avec l'apparition d'une réponse de sursaut au claquement des mains et à l'enregistrement d'une activation acoustique de neurones dans le mésencéphale (figure 4.2 )31. Cette apparition tardive de l'audition peut expliquer pourquoi les furetons émettent des cris particulièrement forts et perçants pendant les 4 premières semaines de leur vie. La furette en lactation est consciente des vocalises de ses furetons et répond aux bruits de haute fréquence (supérieurs à 16 kHz) dans un test de labyrinthe, alors que les mâles et les femelles non allaitantes ignorent ces bruits39. Les furets adultes entendent mieux lorsque les sons se trouvent dans l'intervalle de 8 à 12 kHz39. Cela explique pourquoi les furets aiment les jouets qui couinent, car les sons produits se trouvent dans cet intervalle.

Figure 4.2.

Les conduits auditifs des furets ne s'ouvrent pas avant qu'ils ne soient âgés de 32 jours environ, contrairement au chat qui entend dès l'âge de 6 jours. Cette apparition tardive de l'audition peut expliquer pourquoi les furetons émettent des cris particulièrement perçants pendant les 4 premières semaines de leur vie.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fischer)

Comportements olfactifs

Les bébés des putois sauvages ont une période critique d'apprentissage de l'odeur des proies (empreinte olfactive) qui, selon Apfelbach (1986), se produit vers l'âge de 60 à 90 jours1. À moins qu'ils n'y soient obligés, les putois refusent de manger les proies dont l'odeur n'a pas été apprise à ce moment39. Une fois adultes, ils recherchent activement les proies auxquelles ils ont été familiarisés pendant cette période critique et ignorent les autres proies ou odeurs alimentaires. Cela peut expliquer pourquoi certains furets ne mangent qu'un type d'aliment et pourquoi les furetons exposés uniquement à une marque de nourriture entre l'âge de 60 et 90 jours peuvent s'opposer à tout changement alimentaire ultérieur. Il est donc recommandé de présenter divers aliments aux jeunes furetons pendant les 6 premiers mois de leur vie afin d'éviter la sélectivité alimentaire ou l'empreinte olfactive.

Chez le furet, le sens de l'odorat est particulièrement fin. Les mustélidés sauvages chassent leur proie en utilisant leur odorat pour se diriger sur elle. Pendant son comportement explorateur, le furet passe une grande partie de son temps le nez au sol pour examiner son environnement. Il examinera un objet placé directement en face de lui d'abord en le sentant, puis en l'inspectant visuellement et enfin en le touchant.

Comportements de communication

Communication olfactive

Le putois est un animal solitaire qui laisse des marques dans l'ensemble de son domaine en effectuant tout un répertoire d'actions de marquage odorant dont le frottement des glandes préputiales, le frottement du corps et le frottement des glandes anales (figures 4.3 et 4.4 )10. Si l'on observe des furets élevés dans des enclos à l'extérieur, on peut voir que les mâles et les femelles se frottent les glandes anales au niveau des latrines, proche des coins, selon la même fréquence tout au long de l'année10. Les mustélidés utilisent également leur urine comme marquage odorant et sécrètent des huiles corporelles profondément affectées par le taux d'hormones circulantes. Les furets mâles en particulier produisent des huiles cutanées saisonnières intenses qui correspondent à l'augmentation du niveau de testostérone concomitante à l'allongement de la durée du jour.

Figure 4.3.

Le marquage anal. Le furet domestique définit son territoire par des comportements de marquage. Ce dessin illustre un furet qui, après s'être s'appuyé dans un coin pour déféquer, se frotte les glandes anales.

(dessin avec l'autorisation de Barb Lynch)

Figure 4.4.

Frottement des glandes préputiales. Les furets mâles domestiques possèdent des glandes sébacées préputiales qui sécrètent des huiles qu'ils libèrent en se frottant sur le mobilier de la maison pour le marquer et communiquer leur statut sexuel et leur territoire. Ce comportement s'observe lors de l'élévation de la concentration en testostérone associée à l'allongement de la durée du jour.

(dessin avec l'autorisation de Barb Lynch)

Les glandes anales odorantes du furet présentent un dimorphisme sexuel et des études ont démontré que les furets peuvent utiliser ces variations comme système de communication11. Les furets peuvent différencier les odeurs des sacs anaux des mâles et des femelles, au milieu d'odeurs étrangères, d'odeurs familières et de leur propre odeur, et peuvent différencier des odeurs fraîches de celles datant d'un jour11. Ces résultats concordent avec les rôles d'attraction sexuelle et de défense territoriale joués par l'odeur des sacs anaux.

Les différents types de marquages transmettent différents messages. Selon Kelliher et Baum22, le furet a besoin de la détection olfactive et du traitement des odeurs volatiles issues de ses congénères pour choisir son partenaire hétérosexuel22. Les mâles frottent plus leur corps que les femelles (furètes), surtout pendant la saison des amours. Le frottement des glandes anales laisse une signature olfactive par le dépôt de la sécrétion de ces glandes qui permet la communication intersexuelle et intrasexuelle. Ce comportement de marquage olfactif permet aussi de communiquer la territorialité et permet aux autres furets de connaître le sexe de celui qui a marqué son territoire ainsi que son activité hormonale. Le frottement des glandes sébacées libère l'odeur générale du corps du furet et peut représenter un signal de menace lors de rencontre agoniste10.

La réponse aux stimuli olfactifs et le comportement de marquage odorant des furets domestiques sont bien moins prononcés que ceux de leurs congénères non domestiques. Les furets domestiques conservent l'activité de marquage si importante pour leurs parents sauvages39. Les furets grandissent en compagnie d'autres furets et partagent facilement le domaine où ils vivent, le hamac dans lequel ils dorment, leurs bols de nourriture et leurs biberons d'eau. Malgré cette harmonie, ils conservent un instinct territorial et revendiquent encore leur territoire en déposant des signes significatifs bien que plus faibles dans l'environnement de leur domaine. Comme les putois sauvages, les furets domestiques s'appuient et défèquent sur les objets et dans certaines zones (et certains frottent même leurs glandes anales après la défécation) pour marquer leur territoire. Le furet domestique a tendance à choisir des coins pour déféquer et ceux-ci peuvent représenter le périmètre de leur territoire.

Le personnel des refuges pour furets a remarqué que le frottement des glandes anales faisant suite à la défécation augmentait chez certains furets après l'introduction de nouveaux furets dans l'enclos ou lorsque l'imprégnation hormonale des furets s'accentue du fait de la saison25. Ce comportement inné s'observe même chez les furets après l'ablation chirurgicale des glandes anales (sacculectomie anale) car le furet n'est pas conscient de l'absence de ses glandes. Les furets possèdent aussi des glandes sébacées périanales qui sécrètent des huiles servant au marquage odorant. L'odeur issue de ces glandes est moins prononcée chez les mâles castrés.

Il est important de mentionner la façon dont les furets utilisent leur odorat lorsqu'ils se rencontrent ou se saluent. Lorsque des furets sont mis en présence, ils se flairent généralement mutuellement les glandes anales ainsi que la région du cou et des épaules (figure 4.5 ). Ce comportement peut donner au furet domestique des informations sur le sexe de son congénère et sur son statut hormonal. Ce comportement peut représenter l'équivalent de celui présenté par son parent sauvage qui lui permet d'estimer la réceptivité sexuelle.

Figure 4.5.

Comportement de salutation lors de rencontre. Lorsque des furets sont mis en présence, ils se flairent souvent mutuellement au niveau de la zone anale, du cou et des épaules. Ce comportement peut donner au furet domestique des informations sur le sexe de son congénère et sur son statut hormonal.

(avec l'aimable autorisation de Laura Powers)

Communication vocale

Même s'ils sont plutôt tranquilles la plupart du temps, les furets domestiques peuvent émettre divers sons qui leur permettent de communiquer. Pour déterminer la signification de ces sons, Shimbo39 a enregistré les ondes sonores puis effectué la spectrographie des sons de divers signaux vocaux des furets domestiques. L'interprétation de ces études auditives a permis de tirer plusieurs généralités. Par exemple, l'augmentation de l'intensité d'un signal de base indique une plus forte excitation, l'élévation de l'inflexion indique un signal d'urgence et l'augmentation de la hauteur d'une suite de sons indique le mécontentement39. Chacune de ces altérations ou plusieurs d'entre elles peuvent se superposer à n'importe quelle vocalisation pour modifier sa signification. Nous allons maintenant décrire les vocalises les plus souvent utilisées par les furets et reconnues par beaucoup de leurs propriétaires, ainsi que leur signification.

Le « caquètement »

Le « caquètement » (sorte de « cot cot » ou « pout pout ») du furet est le son qu'il émet le plus souvent. Ce signal vocal peut être aigu ou grave. Il est souvent émis sous la forme d'une série de gloussements dont la hauteur est ondulante. Le caquètement signifie en général le contentement ou l'excitation. Il s'exprime souvent pendant le jeu et le comportement d'exploration. Plus l'excitation est importante, plus son intensité et son volume sont forts.

Le chuintement ou feulement

Le furet et la plupart des autres mustélidés émettent un feulement pour signifier leur colère et leur frustration, mais il peut aussi signifier leur crainte ou servir de signal d'alerte. Il peut s'agir d'un feulement court qui prévient le compagnon de jeu : « Hé ! ça fait mal, recule un peu ! » ou représente une réponse de crainte, pour prévenir de type : « Je suis sur mes gardes, fais attention ! » Le feulement prolongé indique généralement la frustration.

Le cri

Le furet émet un cri aigu perçant lorsqu'il est surpris, apeuré ou s'il a mal. Acculé par un autre animal, le furet peut crier pour surprendre son opposant et pouvoir s'échapper. Un cri prolongé indique que quelque chose ne va vraiment pas bien et peut être entendu lorsque le furet souffre intensément ; ce type de cri a également été décrit lors de convulsions6. Dans tous les cas où le cri est continu ou récurrent, il faut effectuer un examen médical.

Le grognement ou aboiement

Un cri inhabituel et fort peut se produire comme cri de défense lorsqu'un furet est très excité ou effrayé. Certains furets aboient lorsqu'ils sont en colère. Il est généralement facile de discerner la vocalise d'un furet content et curieux de celle d'un furet en colère, ou qui a peur ou ressent une douleur extrême. Il faut être attentif au fait qu'un furet qui ressent de l'appréhension ou est en détresse peut mordre : vous devez prendre les précautions adaptées avec les furets qui utilisent ces signaux verbaux.

Communication visuelle

Les furets utilisent également le langage du corps ainsi que diverses parades visuelles pour communiquer leur humeur et leurs sentiments. Ils préfèrent suivre et attaquer les proies qui se déplacent à une vitesse proche de celle d'une souris en fuite45. Cela permet peut-être d'expliquer leur fascination pour les balles rebondissantes, les jouets qui roulent sur le sol en face d'eux et, plus généralement, pour tout ce qui bouge. Pendant l'exploration, le furet curieux présente périodiquement un comportement d'éclaireur en adoptant une posture verticale ou à l'affût. Cette réponse d'attention ressemble (et en est probablement issue) à ce que fait un putois européen pendant qu'il examine un environnement non familier. Pendant cette réponse, il élève le cou, maintient sa tête à 90° par rapport au corps, dresse les oreilles et garde ses vibrisses en extension39.

L'érection pileuse avec hérissement de la queue peut être un signe de colère ou d'excitation, soit craintive, soit joyeuse (figure 4.6 ). S'il s'agit de l'affichage de la colère, le gonflement de la queue s'accompagne généralement de l'arrondissement du dos et d'un feulement vocal. S'il s'agit plutôt d'une excitation ou d'une démonstration de joie, la queue hérissée se met à battre d'avant en arrière. L'érection pileuse de la queue peut également s'observer lors de réaction anaphylactique, par exemple lors de réaction vaccinale.

Figure 4.6.

Queue ébouriffée et hérissée (en écouvillon de bouteille). L'érection pileuse que l'on voit ici sous la forme d'une queue dont les poils se sont redressés peut être un signe de colère ou d'excitation joyeuse ou craintive. Si l'animal est en colère, il hérisse la queue en même temps qu'il arrondit son dos et émet un feulement. S'il est excité et joyeux, la queue hérissée peut se balancer d'avant en arrière.

(avec l'aimable autorisation de Lisa Leidig)

Comportements locomoteurs et activité

Le furet utilise normalement des mouvements alternes de ses quatre pattes pour se déplacer, même si on voit parfois des furets sauter ou galoper avec leurs pattes postérieures lorsqu'ils courent ou jouent. Beaucoup de schémas locomoteurs répétitifs, signes que le furet est un animal joyeux et joueur, sont observés et décrits par les propriétaires, qui les ont même baptisés37. Par exemple, la « danse de la joie » ou la « danse de guerre » s'observent lorsque le furet est content et excité. Le furet qui danse essaye d'aller dans plusieurs directions à la fois, danse d'un côté à l'autre, saute en avant, remue son derrière, bascule et roule sur le sol, tout cela sur un rythme plein d'énergie. Il ne semble pas qu'il y ait de raison apparente à cette danse mis à part la pure joie et le bonheur.

La « roulade de l'alligator » est une forme de jeu intense ou de corps-à-corps entre deux furets où l'un d'eux attrape l'autre par la nuque et le fait rouler d'un côté à l'autre. Certains pensent que c'est ainsi qu'un furet affiche sa dominance6. Comme les furets sauvages sont solitaires, toute forme de hiérarchie sociale est le reflet de la domestication et de l'élevage rapproché de multiples furets non apparentés en captivité. Il est évident que le furet est un animal plein d'énergie qui aime s'amuser. Du fait de cette énergie débordante, les furets ont besoin d'importants moments de jeu (de préférence jusqu'à 2 heures par jour) et profitent réellement de l'enrichissement de l'environnement.

En plus de la « danse de la joie » et de la « roulade de l'alligator » dont nous venons de parler, d'autres parades visuelles peuvent s'observer lors du jeu. Pendant les périodes de jeu intense, les furets peuvent brutalement s'arrêter, tomber sur le sol et s'effondrer, le corps tout aplati, les yeux ouverts et les pattes postérieures écartées. Cela indique généralement que le furet est épuisé et fait une courte pause. Au bout de quelques minutes, il va se déplacer doucement en se poussant uniquement à l'aide de l'extrémité de ses pattes postérieures. Une fois reposé ou si son compagnon de jeu le pousse à reprendre le jeu, il va sauter et reprendre un comportement de jeu épanoui. Cet effondrement peut provenir du comportement d'attaque ou de prédation du putois qui chasse par approche silencieuse en maintenant son corps près du sol. La véritable attaque de prédation au cours de laquelle le furet saute sur sa proie peut être déclenchée par n'importe quel mouvement rapide qui initie une stimulation cérébrale préprogrammée. Ainsi, la poursuite du chahut par le compagnon de jeu du furet domestique initie l'assaut de retour au jeu par le furet « effondré ».

Comportements liés aux déjections

Du fait de son métabolisme rapide et important, de son appareil digestif court et d'un temps de transit digestif d'environ 3 heures, le furet défèque souvent et peut marquer les coins de sa cage, ce qui exaspère beaucoup son maître consciencieux qui a mis à sa disposition une petite caisse à litière qu'il nettoie régulièrement. Il faut insister sur le fait que pour le furet, « propre » signifie souvent « dont on ne se sert pas », car beaucoup de furets évitent les bacs à litière qui n'ont été souillés qu'une fois. Avant de déféquer ou d'uriner, le furet explore en général rapidement l'environnement de sa cage pour trouver un endroit adapté où faire ses besoins. La plupart des furets choisissent de préférence un ou deux coins à l'intérieur de la cage. Une fois qu'il a trouvé son endroit favori, il va tourner autour, se plaquer dans le coin, arquer légèrement son arrière-train et relever sa queue sur son dos, puis déféquer en effectuant quelques légères contractions abdominales pour pousser. Les furets n'enfouissent pas leurs déjections, mais vidangent parfois leurs glandes anales après la défécation en frottant leur anus sur le sol pendant quelques secondes. Lorsqu'il urine, le furet se comporte de la même façon pour trouver son coin idéal puis s'accroupit en écartant légèrement ses pattes postérieures. Le mâle et la femelle adoptent la même position pour uriner, à la seule différence que les femelles s'accroupissent légèrement plus bas. Les furets adorent creuser et le bac à litière propre représente l'endroit rêvé pour y creuser et jouer, c'est pourquoi les maîtres retrouvent souvent ce bac inutilisé et renversé. L'Encadré 4.1 donne quelques conseils pour l'utilisation du bac à litière.

Encadré 4.1. Conseils pour lui apprendre à utiliser le bac à litière.

-

♦

Passez un certain temps à observer les habitudes de votre furet dans sa cage. Lorsqu'il se met dans un coin de la cage pour faire ses besoins, prenez-le et placez-le dans le coin du bac à litière.

-

♦

Mettez à sa disposition un grand bac à litière qui occupe une grande partie du sol de la cage. Cela a de grandes chances d'encourager son utilisation. Faites des trous dans le bac et fixez-le aux parois de la cage pour que votre furet ne le renverse pas.

-

♦

Offrez des récompenses et des gâteries lorsque votre furet utilise le bac.

-

♦

Pour décourager le comportement d'enfouissement, mettez des feuilles de papier journal dans le bac à litière et ajoutez peu à peu une petite quantité de litière. Au bout de 1 semaine ou plus, remplacez peu à peu le papier journal par de la litière. La plupart des furets apprennent assez vite à ne pas jouer dans la litière. Les journaux n'atténuent pas les odeurs et doivent donc être changés souvent.

-

♦

Achetez un bac à litière agréable pour le furet qui dispose d'un côté bas et de trois côtés plus hautement protégés pour éviter que le furet ne recule trop et rate le bac.

-

♦

Nettoyez les coins souillés, à l'intérieur et à l'extérieur de la cage, avec un neutralisateur d'odeur approprié à l'animal comme Urine-off® ou Eliminodor®.

-

♦

Placez des bacs à litière dans les coins des pièces que le furet a le droit d'explorer. L'idéal est de disposer de plusieurs bacs. Si votre furet semble préférer un coin particulier, placez-y le bac à litière.

-

♦

Les furets n'enfouissent pas leurs selles comme les chats ; de ce fait, il suffit d'une couche superficielle de litière pour recouvrir le fond du bac. Évitez les litières fines agglomérées, car elles libèrent de la poussière et sont salissantes et risquent d'engendrer des troubles respiratoires.

-

♦

Les litières à base de papier recyclé ou les litières en argile naturelle sont de bons choix. Évitez les litières odorantes, car les furets peuvent ne pas les apprécier.

-

♦

Changez le bac à litière souvent pour encourager son utilisation.

-

♦

La plupart des furets ne souillent pas leur couchage ou leur bol de nourriture. Placez leur couchage ou les gamelles dans tous les coins de la cage où il n'y a pas de bac à litière. Les couchages sur lesquels le furet a dormi et qui conservent l'odeur de son corps sont les plus efficaces.

-

♦

Avant de le faire jouer à l'extérieur de la cage, placez votre furet dans un bac à litière propre à l'intérieur de la cage. Continuez à le mettre dans le bac jusqu'à ce qu'il ait uriné ou déféqué, puis récompensez-le en jouant.

Comportement de léchage de l'urine

Il n'est pas rare que les propriétaires de furets décrivent que leur animal lèche ou boit sa propre urine ou celle de son compagnon de cage. Les examens physiques et biologiques effectués pour vérifier l'état de santé, comme la numération-formule sanguine, le profil biochimique et les analyses d'urine, sont généralement tout à fait normaux. Il est possible que ce comportement provienne du comportement du putois mâle qui utilise parfois sa propre urine pour se nettoyer afin d'être plus désirable aux yeux des femelles.

Comportements sexuels

Les furets sont en général sexuellement matures vers l'âge de 8 à 12 mois. La plupart des comportements sexuels du furet élevé comme animal de compagnie ont disparu à cause de leur stérilisation chirurgicale et de leur exposition quotidienne à la lumière artificielle de l'intérieur pendant une durée moyenne constante de 15 heures. Il est important de connaître le comportement sexuel normal du furet pour interpréter certains de ses jeux et de ses comportements agressifs et pour comprendre les modifications comportementales et physiologiques associées aux maladies surrénaliennes.

Les chercheurs ont montré que les œstrogènes et la testostérone contribuaient au comportement sexuel masculin du furet mâle8 et de la furète41. L'activité hormonale du furet est fortement influencée par les rythmes circadiens endogènes qui persistent dans les conditions de lumière et d'obscurité constantes. Cependant, ces rythmes circadiens sont généralement influencés par des facteurs externes comme la lumière, la température, la pression atmosphérique et les hormones20. Le plus important de ces facteurs est la lumière et le comportement sexuel du furet devient de plus en plus visible à mesure que la longueur naturelle du jour augmente. Plus les jours s'allongent, plus les concentrations en mélatonine circulante diminuent. La GnRH hypothalamique (gonadolibérine) est alors sécrétée sous forme pulsatile, ce qui entraîne la sécrétion hypophysaire d'hormone lutéinisante (LH) et de folliculostimuline (FSH), qui stimulent à leur tour la sécrétion gonadique d'œstrogènes et de testostérone38. Il en résulte une augmentation de l'activité et de l'intérêt sexuels.

Comportement sexuel du mâle

L'apparition de la puberté chez le furet mâle s'accompagne du développement du comportement sexuel mâle, par exemple l'augmentation de l'intérêt pour les furètes et l'introduction dans le jeu de la préhension du cou et de mouvements pelviens. S'ils ne sont exposés qu'à la lumière naturelle, les mâles deviennent sexuellement actifs 1 à 2 mois avant la furète18. Un pic de testostérone entraîne alors les comportements sexuels associés à l'attirance par le sexe opposé et la protection du territoire.

Pendant la période de rut, les furets sont plus agressifs et laissent un marquage odorant pour véhiculer le message auprès de leurs partenaires sexuels potentiels qu'ils sont prêts à s'accoupler. Les furets mâles libèrent les sécrétions de leurs glandes préputiales en traînant leur ventre sur le sol et en s'essuyant sur les objets. Ils utilisent également les glandes odorantes périanales pour leur marquage odorant en se traînant l'anus sur le sol et en se déplaçant rapidement sur le territoire (marquage anal). Les nombreuses glandes sébacées cutanées, et en particulier celles placées au niveau de la nuque, sont libérées par le furet qui se frotte ou se roule sur les objets inanimés qu'il souhaite marquer. Les mâles ont plus de glandes sébacées que les femelles et la sécrétion glandulaire semble être sous le contrôle des androgènes32. Dans la nature, tous ces comportements sexuels permettent aux nombreux putois mâles de délimiter leur territoire et de repousser tous les soupirants mâles potentiellement compétitifs, après quoi ils peuvent se consacrer à la reproduction dès que la furète devient sexuellement réceptive.

Pendant la monte, le mâle saisit la nuque de la furète avec ses dents et s'accroche à son corps en enveloppant sa cage thoracique à l'aide de ses pattes antérieures. Les mouvements pelviens ont une durée variable allant jusqu'à 3 minutes. Entre les assauts, il existe des périodes de repos pendant lesquelles le mâle reste simplement sur la femelle en la maintenant par la nuque. Au moment de l'intromission, le mâle arque plus son dos vers l'avant et ses pattes antérieures glissent en arrière de la cage thoracique de la femelle30. La meilleure manière de savoir si l'intromission s'est produite, lorsque les mouvements pelviens cessent, c'est d'observer le maintien de cette position pendant une période de temps variable mais généralement prolongée. Parfois le mâle contracte son bassin, ce qui entraîne l'élévation de la queue pendant de courts instants. À cet instant, la femelle peut tressaillir ou rester sans réaction30.

Selon les publications, la durée de l'accouplement varie entre 120 minutes et 3 heures. Toutefois, selon une étude, le temps d'accouplement mesuré chez dix couples de furets était compris entre 34 et 172 minutes30. Ces intromissions prolongées semblent nécessaires pour assurer la fécondation. On ne sait toujours pas si cela permet au mâle de déposer plus de sperme du fait de multiples éjaculations ou si cela est nécessaire pour stimuler le pic de LH suivi de l'ovulation chez la femelle. Les mâles castrés atteints d'une maladie des surrénales peuvent présenter un comportement sexuel du fait de la production de testostérone par les glandes anormales (voir le paragraphe sur les maladies surrénaliennes).

Comportement sexuel de la femelle

Les modifications comportementales liées à l'augmentation des concentrations en estrogènes et à la puberté sont moins prononcées chez la furète. Certaines furètes peuvent sembler plus excitées et nerveuses, mais la plupart d'entre elles ne présentent aucune modification du comportement. Des études ont montré que pendant l'œstrus, l'activité sur la roue augmentait, les femelles en œstrus effectuant deux ou trois fois plus de tours de roues que les furètes ovariohystérectomisées ou en anœstrus17. En plein œstrus, la consommation alimentaire peut diminuer, les furètes peuvent dormir moins et devenir irritables18. Avant le plein œstrus, les furètes ne répondent pas aux avances du mâle en rut. Le furet mâle va flairer avec insistance les régions génitales, anales et du cou de la femelle, lui donner de petits coups avec le nez et tenter de l'attraper par le cou, mais la furète ignorera cette parade comportementale ou, lorsqu'elle sera fatiguée par ces démonstrations, feulera puis pincera ou attaquera le mâle.

L'œdème vulvaire spectaculaire qui se produit en réponse à la sécrétion ovarienne d'œstrogènes indique clairement que la femelle est en plein œstrus. À ce moment, la furète présentera les comportements précédents mais plus bruyamment et plus intensément. Ces comportements sexuels sont très semblables à ceux des autres espèces de mammifères avec des animaux qui se flairent intensément, beaucoup d'intérêt pour les organes génitaux externes et de jeux de combat. Lorsqu'elle est prête à s'accoupler, la femelle devient molle et soumise et laisse le mâle la chevaucher.

Comme l'ovulation est induite chez la furète, celle-ci reste en œstrus pendant longtemps si elle ne se reproduit pas. En l'absence d'accouplement, le tissu vulvaire reste gonflé et l'hyperœstrie peut entraîner une anémie grave qui ne s'apaise qu'après l'ovariohystérectomie ou l'institution d'un traitement hormonal. Les maladies surrénaliennes qui s'accompagnent d'une hypersécrétion d'androgènes par les glandes atteintes peuvent aussi entraîner une tuméfaction vulvaire. Les vestiges de tissus ovariens peuvent également provoquer une hyperœstrie.

Comportement social et antisocial

En règle générale, des schémas de comportements et de relations sociales se développent de manière innée ou par apprentissage et les groupes d'animaux sociables s'organisent autour de statuts sociaux, de territoires et d'activités sexuelles. Il peut être difficile de séparer les influences sur le développement des comportements ayant pour origine les facteurs innés* de ceux acquis par l'expérience, car celles-ci peuvent être très subtiles16.

Les petits des putois européens sont dépendants de leur mère, qui leur apporte leur repas à partir de leur sevrage, vers l'âge de 6 à 8 semaines, jusqu'au moment où ils commencent à chasser d'eux-mêmes, vers l'âge de 10 semaines. Pendant ce temps de pré-sevrage, on a observé que les petits présentent des interactions sociales et jouent entre eux24. Cependant, vers l'âge de 13 semaines, moment où les petits putois quittent pour toujours le nid et partent seuls, ils deviennent plus ou moins indépendants les uns des autres24. Les putois adultes sont par essence des animaux solitaires et selon une étude menée sur des animaux pistés par radio, les furets ne partagent leur tanière avec d'autres furets que dans 7,4 % des cas36. De même, les furets adultes affichent une territorialité intrasexuelle, l'espace des mâles dominants se superposant plus à celui des femelles qu'à celui des mâles dominés29.

En revanche, le furet domestique présente bien plus d'activités diurnes et beaucoup peuvent être élevés en couple ou en groupes sans qu'il y ait de conflits. La meilleure explication de ce schéma de socialisation différent est que la familiarisation et l'habituation* jouent un rôle significatif dans la réponse sociale du furet vis-à-vis de l'homme et de ses congénères. La familiarisation, sous forme d'une empreinte, peut jouer un rôle dans ce schéma, car les jeunes putois retirés de leur mère pendant cette phase critique de leur développement (4 à 10 semaines) prennent l'empreinte de la personne qui leur donne les soins. Certaines preuves confortent cette hypothèse, car les jeunes putois suivent leur mère lors des expéditions de chasse alors que les furets élevés à la main suivent l'homme facilement. Des études ont également montré que la présence de la mère semble faciliter le développement de la crainte envers les hommes chez le jeune34. En captivité, cependant, cette crainte de l'homme ne se développe pas chez les putois sauvages s'ils sont séparés de leur mère à n'importe quel moment précédant le 2e jour de l'ouverture des yeux (classiquement entre le 28e et le 34e jour)34. Les furets socialisés ont plus de chances de montrer une habituation par rapport aux furets isolés9, ce qui indique que la socialisation et la domestication vont de pair. Les furets de compagnie s'acclimatent à leur environnement et sautent sur l'occasion dès qu'ils ont l'opportunité de jouer, d'explorer ou d'interagir avec d'autres. En d'autres termes, ils sont devenus diurnes pour faire coïncider leur période d'activité avec celle des personnes de la maison.

La plupart des furets arrivent dans les animaleries vers l'âge de 6 à 10 semaines. Aux États-Unis, la plupart des furets de compagnie proviennent de quelques fermes d'élevage importantes et sont donc exposés aux autres furets et à l'homme dès l'ouverture de leurs yeux. Ces données, ainsi que l'observation des furets domestiques et de leur nature agréable envers les hommes et leurs compagnons de cage, permettent de supposer, sans trop de risque de se tromper, que le furet, comme le chien, connaît une période critique de socialisation. Cette période se situe entre le moment où ils ouvrent les yeux, vers 4 semaines, et l'âge de 10 semaines.

En se basant sur ces observations, la plupart des chercheurs ainsi que beaucoup de propriétaires pensent que les furets n'établissent pas de hiérarchie sociale et qu'ils ne cherchent pas à occuper de place de dominance. Néanmoins, les furets se battent parfois, en particulier lorsqu'ils sont mis en présence d'un furet qu'ils ne connaissent pas. Certaines personnes qui travaillent dans les refuges pour furet recommandent de placer du Ferretone® sur le cou et la nuque des furets qui ne se connaissent pas avant de les mettre en présence. Les furets apprécient toujours ce complément huileux et se lècheront mutuellement de manière appropriée, ce qui les rendra moins à même de présenter de l'agressivité.

Les furets de compagnie montrent facilement leur affection pour leurs propriétaires en adoptant des comportements de salutation allègres et en souhaitant submerger leurs maîtres de « baisers » de furets. Les jeunes furets, en revanche, sont peu enclins à apprécier ces moments tranquilles de câlins. Leur comportement d'exploration les pousse fortement à sauter des genoux de leur maître pour examiner leur environnement. À mesure que le furet grandit, son âge, sa meilleure socialisation et la diminution de son comportement d'exploration le font devenir plus sérieux et apprécier les périodes de calme, restant tranquillement blotti à se faire câliner.

Les furets sont domestiqués depuis plus de 2000 ans ; de ce fait, il est probable que s'ils reçoivent un environnement adapté, les furets mal socialisés deviennent plus affables et grégaires. Cette hypothèse est confortée par le fait que des furets mâles non castrés élevés dans des colonies recevant peu de contacts humains peuvent vivre en harmonie en dehors de la saison des amours.

Comportement de toilettage

Les furets toilettent leur fourrure en se léchant et en se mordillant doucement. Ils conservent normalement un manteau doux et brillant tant qu'ils reçoivent une nourriture équilibrée composée principalement de protéines animales de haute qualité et de graisses. Les furets toilettent également leurs compagnons, en général autour des oreilles ainsi que sur la tête, lorsqu'ils sont allongés l'un contre l'autre.

La peau normale du furet est lisse et pâle et ne présente aucun signe de desquamation ou d'inflammation, ni aucune croûte. Si les poils sont secs et ternes ou s'il existe une desquamation, cela peut refléter une mauvaise alimentation ou une faible humidité de l'environnement. Dans la nature, les furets passent la majeure partie de la journée sous terre dans leur terrier, où l'humidité est forte et la température constante, d'environ 13 °C. La chaleur sèche de nombreux appartements pendant les mois d'hiver peut entraîner une déshydratation de la peau, avec comme conséquence l'apparition de squames et de démangeaisons. Le prurit peut également être un signe de parasitisme externe ou d'une maladie surrénalienne.

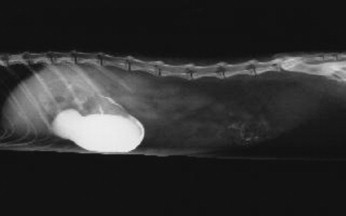

La robe du furet est formée d'un sous-poil épais de couleur crème recouvert de poils de garde longs et épais. C'est la couleur de ces poils de garde qui définit les diverses colorations de la robe, allant de zibeline (noir et sable clair) à cannelle, argentée, ou blanche. Les furets, qu'ils soient castrés ou non, subissent une mue sous influence hormonale, en général deux fois par an, au cours de laquelle le manteau s'affine en réponse au photopériodisme. Lorsque les jours s'allongent et la température de l'environnement augmente, ce qui correspond à la fin du printemps dans l'hémisphère nord ainsi qu'à la saison des amours, les furets peuvent perdre leurs poils de garde pendant plusieurs semaines. À l'occasion de leur toilettage, les poils déglutis peuvent former des trichobézoards qui peuvent être suffisamment gros pour entraîner une obstruction ou une irritation gastriques (figure 4.7 ). De ce fait, pendant la mue saisonnière, il est particulièrement important d'administrer un traitement pour empêcher la formation de ces pelotes de poils en utilisant un laxatif pour chat à base de vaseline.

Figure 4.7.

Cette radiographie abdominale de profil a été prise 90 minutes après l'administration de sulfate de baryum. On peut voir un trichobézoard provoquant un blocage gastrique, lié au comportement de toilettage pendant la mue. À mesure que les jours s'allongent et que la température de l'environnement augmente, ce qui correspond à la fin du printemps dans l'hémisphère nord et à la saison des amours du furet, les furets peuvent perdre une grande partie de leurs poils de garde pendant plusieurs semaines. Il est particulièrement important d'administrer un traitement s'opposant à la formation des pelotes de poils, par exemple un laxatif pour chat à base de vaseline, pendant cette mue saisonnière.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fischer)

La peau du furet contient de nombreuses glandes sébacées dont la sécrétion donne au furet son odeur musquée caractéristique32. Ces sécrétions sont fortement influencées par les cycles hormonaux saisonniers, en particulier chez le mâle, et peuvent donner au pelage un aspect huileux et visiblement jaune à orange, notamment dans la zone dorsale des épaules. Dans l'hémisphère nord, ces sécrétions s'observent à la fin du printemps et au début de l'été, et correspondent à la saison naturelle des amours du furet. Si la décoloration de la robe et l'odeur plus prononcée sont particulièrement marquées et ne diminuent pas avec le temps, elles peuvent être le signe d'une maladie surrénalienne, en particulier chez le mâle. Lors de maladie surrénalienne, une chute des poils de garde peut se produire concomitamment et des zones d'alopécie évidente peuvent apparaître, tout comme les autres signes systémiques que nous verrons ultérieurement. À ce moment également, le comportement de marquage odorant du furet s'accentue et il se met à se frotter le derrière et les épaules sur les tapis et le mobilier, à la consternation de son maître, sensible à l'odeur. Les parois de sa cage et sa couchette prennent facilement la couleur jaune et l'odeur musquée de ces sécrétions sébacées.

Comportement alimentaire

Le furet est un carnivore obligatoire doté d'un tube digestif court dépourvu de cæcum et de valvule iléocolique. L'intestin grêle est environ cinq fois plus long que le corps du furet et le temps de transit digestif moyen, représentant le passage des aliments de l'estomac au rectum, dure 182 minutes3. Ce transit rapide, associé à l'absence d'enzymes dans la bordure en brosse intestinale, et en particulier de lactase, contribue à l'inefficacité de l'absorption intestinale. De ce fait, ils n'ont pas la capacité du chat à absorber assez de calories à partir des glucides. Pour compenser cette inefficacité digestive, les furets doivent recevoir un régime concentré, riche en protéines et en graisses et pauvre en fibres.

Les furets mangent plusieurs repas par jour et, à moins d'être régulièrement nourris avec des aliments particulièrement riches en lipides, ils peuvent manger en général à volonté sans devenir obèses. Les furets augmentent normalement leur alimentation d'environ 30 % pendant l'hiver et prennent du poids par dépôt de graisse sous-cutanée. Lorsque les jours s'allongent, au printemps, ce processus s'inverse. Pour leur entretien, les furets peuvent consommer de 200 à 300 kcal/kg PV/j. La consommation quotidienne d'aliments, en matière sèche (MS), est d'en moyenne 42 g MS/kg PV pour le mâle et 49 g MS/kg PV pour la femelle4.

Les furets sont des mangeurs solitaires qui, s'ils peuvent accéder librement à la nourriture, vont manger 9 à 10 fois par jour, ce qui s'observe également chez bon nombre d'espèces lorsque la nourriture est disponible ad libitum. Des études de laboratoire, au cours desquelles le furet devait effectuer une tâche pour accéder à la nourriture (appuyer sur une barre), ont montré que, dans ce cas, la fréquence des repas diminuait21. La taille du repas augmentait proportionnellement, ce qui lui permettait de maintenir son apport alimentaire quotidien relativement constant et suffisait pour lui assurer une croissance normale et maintenir son poids du corps.

Ces décalages du schéma alimentaire selon le travail nécessaire pour l'obtention du repas sont similaires à ceux observés chez d'autres espèces et concordent avec l'analyse écologique du comportement d'approvisionnement21. En général, les animaux qui se nourrissent en groupe augmentent leur comportement de recherche et leur consommation à mesure que la nourriture se fait rare alors que les animaux qui chassent en solitaire, comme les chats et les furets, ne modifient pas leur comportement27. Cette étude met en évidence que les furets pourraient être élevés en recevant un ou deux repas quotidiens au lieu d'une alimentation ad libitum. Beaucoup de propriétaires de furets aiment offrir des raisins ou d'autres glucides simples comme friandises. Toutefois le furet, à cause de son tube digestif, digère difficilement ces gâteries riches en sucres, qui peuvent même être contre-indiquées à cause de la prévalence des insulinomes dans cette espèce. On peut tout à fait les remplacer par de petits morceaux de poulet cuit ou des friandises de la marque Totally Ferret ou N-Bones.

Comportement de capture des proies

Le comportement de prédation du furet est principalement composé de comportements de type instinctif déclenchés par des stimuli externes. Chez tous les animaux supérieurs, les changements brutaux ou les stimulations soudaines engendrent généralement un mouvement dirigé vers la source de cette stimulation, formant ce qu'on appelle une réponse d'orientation. L'apprentissage d'une composante orientationnelle joue un rôle important dans le développement des séquences fonctionnelles du comportement. Eibl-Eibesfeldt a observé la technique utilisée par les putois pour saisir leur proie et a trouvé que les mouvements normaux comportant la poursuite de la proie, sa saisie par le cou, son agitation puis son retournement sur le dos se produisaient dès la première fois que les putois étaient en présence d'un objet approprié19. Après plusieurs essais, l'orientation de la morsure du cou est corrigée de manière à tuer rapidement la proie. Plus récemment, un comportement similaire a été mis en évidence chez le furet à pattes noires. Dans cette espèce, la probabilité pour que le furet réussisse à tuer sa proie augmentait avec la maturité de l'animal, son expérience et le degré de complexité de l'environnement (enrichissement de la cage avec encouragement de l'activité de recherche de nourriture)44.

Ce comportement devient important lorsque le furet domestique est élevé à la maison avec d'autres NAC qu'il peut percevoir comme des proies. C'est dans ce cas que le furet peut franchir la ligne entre le comportement purement de jeu et celui de prédateur. Ces deux comportements sont au départ semblables, car les furets jouent également en se mordant le cou. Toutefois, si le furet est stimulé par une espèce qu'il perçoit comme une proie (un oiseau, un lézard ou un rongeur domestique), il peut instinctivement dépasser les limites du jeu et infliger des morsures dangereuses, voire fatales, à l'autre animal de compagnie. De ce fait, il ne faut jamais laisser un furet sans surveillance avec d'autres NAC de petite taille.

Selon Apfelbach, le temps nécessaire au furet pour attraper et tuer un rat dépend de la taille du rat par rapport à celle du furet. Plus la taille de la proie augmente, plus le furet a des difficultés à la tuer2. Cela peut expliquer pourquoi les furets domestiques ont tendance à vivre harmonieusement avec le chien ou le chat. Ces espèces de grande taille ne stimulent pas son instinct d'attraper puis de tuer sa proie. En revanche, elles entraînent un comportement de jeu moins intense bien que semblable.

Comportement d'exploration

Un certain nombre de recherches ont mis en évidence l'existence, chez les mammifères, de comportements non motivés par la crainte, la soif ou la faim et indépendants du niveau d'activité général. Elles ont conduit au postulat qu'il existait une autre motivation, l'exploration15. Typiquement, ce comportement se déclenche en présence d'une nouvelle stimulation externe. Il implique soit le déplacement, soit la manipulation d'un objet, et a tendance à décliner avec le temps15. En général, les animaux supérieurs s'approchent et examinent les objets étrangers avec tout l'équipement sensoriel dont ils disposent. Dans un environnement étranger, ils se déplacent généralement pour examiner tout ce qui les entoure.

Lorsqu'un animal est mis en présence d'un nouvel objet ou d'un nouvel environnement, il commence par se familiariser au nouveau stimulus ou à la nouvelle situation. S'il s'agit d'un objet, l'exploration doit précéder le jeu. À mesure que l'animal se familiarise avec l'objet, son comportement d'exploration diminue et sa curiosité pour la nouveauté peut le conduire petit à petit au comportement de jeu. En face d'une situation nouvelle, la crainte peut engendrer le rejet plutôt que l'exploration. L'apparition du sentiment de crainte ou l'éveil de la curiosité suivi du comportement de jeu dépendent de divers facteurs, dont l'état physiologique de l'animal luimême et l'amplitude, l'intensité ou l'étrangeté du stimulus déclenchant. En général, une légère modification de l'environnement entraîne son exploration alors qu'un changement majeur entraîne la crainte.

La domestication plus ou moins importante peut aussi affecter le comportement d'exploration. Poole (1972) a travaillé sur l'identification des différences comportementales entre le furet domestique et sa contrepartie sauvage, le putois européen. Il a montré que les furets sauvages ont moins tendance à examiner les objets étrangers que les furets apprivoisés et cherchent plus à les éviter34. Au cours de cette étude, il a mesuré la réponse d'attention aux nouveaux stimuli auditifs et observé l'exploration de nouveaux environnements. La réponse d'attention est par essence une méthode permettant de repérer un stimulus. Le putois européen se montre extrêmement prudent lors de l'exploration d'un environnement non familier ; il se met fréquemment à l'abri, utilise des chemins définis au voisinage immédiat de son terrier et retourne régulièrement dans la zone de son habitat après avoir fait des incursions en territoire étranger. La réponse d'attention aux stimuli auditifs diminue aussi plus rapidement chez le putois.

Le furet domestique, quant à lui, peut être mis dans une cage qu'il ne connaît pas ou dans un endroit non familier sans pour autant montrer de signes de crainte ou de désorientation. Il présente également une réponse persistante aux stimuli auditifs répétés, et cette caractéristique peut également être apparentée à la réactivité typique d'un animal juvénile. Ces résultats semblent à nouveau conforter les idées de Lorenz que les animaux domestiqués présentent un comportement plus juvénile que leurs contreparties sauvages19. Les travaux d'Ehrlich sur le furet à pattes noires15 ont fourni des résultats similaires : plus les animaux sont manipulés (ce qui équivaut à un degré de domestication supérieur), plus leur comportement d'exploration s'accentue. Ces résultats peuvent expliquer pourquoi les furets domestiques actuels sont extrêmement curieux envers ce qui les entoure et particulièrement peu craintifs. Si on le laisse errer, le furet domestique adopte un comportement d'exploration dépourvu de toute crainte : une boîte par terre ? Voyons ce qu'il y a dedans. Un trou à l'intérieur du lavevaisselle ? Rentrons dedans pour l'explorer. Le tiroir de la commode est entrouvert ? Ouvrons-le complètement et explorons l'intérieur. Toute porte ouverte ou espace non exploré est une invitation à son examen minutieux.

Le processus de domestication a totalement éliminé la réponse de crainte du furet qui entreprend une exploration. Sa nature curieuse ainsi que son amour pour l'exploration sont sans limites, parfois à son détriment. Comme ils sont continuellement manipulés et portés sans pour autant tomber, ou peut-être aussi à cause de leur mauvaise vue, les furets domestiques affichent peu de crainte de la hauteur. Cela s'oppose totalement aux découvertes que Shimbo39 a faites lors de ses expériences personnelles avec les putois non domestiqués, qui semblent en revanche très angoissés et mal à l'aise lorsqu'ils sont exposés à la hauteur39. Cette apparente absence de peur de la hauteur du furet domestique peut entraîner des blessures ou le décès de l'animal s'il saute d'un escalier ou d'une fenêtre. Le furet peut également examiner avec curiosité une porte ouverte sans la moindre crainte et, poussé par son désir d'exploration, se retrouver à l'extérieur où il sera peu capable de trouver sa nourriture et de se protéger des prédateurs et des conditions climatiques extrêmes.

Comportements lors du jeu

En 1953, Lorenz a émis l'hypothèse que le comportement de l'animal domestique ressemblait à celui des individus juvéniles de leur contrepartie sauvage19, et l'on peut dire sans se tromper que cela se vérifie avec le comportement de jeu. En général, les schémas moteurs utilisés dans les comportements de jeu intraespèce se caractérisent par des activités qui se produisent fréquemment dans d'autres contextes fonctionnels (par exemple lors d'agressivité, de comportement sexuel ou de prédation).

En 1966, Poole a observé des putois (Putorius putorius) pendant le jeu et a mis en évidence une séquence incomplète du comportement de conflit. Il manquait quatre séquences agonistes lors du comportement de jeu intense – les deux formes extrêmes d'attaque (morsure soutenue du cou et attaque par le flanc) et les deux expressions de peur extrême (menace défensive et cris d'angoisse)19. Le comportement de jeu imite celui de l'agression, mais de manière atténuée et moins effrayante. Chez les putois adolescents, le comportement de jeu imitait également le comportement sexuel, les jeunes furets mâles montrant plus souvent un comportement de morsure du cou et se « mettant dessus » plus souvent que les femelles (figure 4.8 ). Ces différences sexuelles dans l'expression des comportements de jeu prépubertaires résultent apparemment de l'exposition différentielle des mâles et des femelles aux androgènes pendant la période postnatale42.

Figure 4.8.

Comportement de jeu avec chevauchement. Les furets adolescents ont des comportements de jeu qui imitent les comportements sexuels. Les jeunes furets mâles s'expriment plus par des comportements de morsure du cou et de chevauchement que les femelles. Ces différences sexuelles dans l'expression des comportements de jeu prépubertaires des furets résultent apparemment de l'exposition différentielle des mâles et des femelles aux androgènes pendant la période postnatale.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fischer)

Il se produit la même chose chez le furet domestique. Le furet montre un amour évident pour toutes formes de jeu et nous pouvons imaginer que leur gaîté provient de différents comportements (prédation, comportement sexuel, exploration et creusement du terrier). La séquence classique de deux furets en train de jouer commence par une poursuite, suivie d'une approche exagérée ou d'une embuscade, puis, après un virage brusque, c'est à l'autre furet de poursuivre le premier, jusqu'à finir par un chevauchement, des roulades et des corps-à-corps accompagnés de morsures du cou inhibées (figure 4.9 ). Ces simulations de comportements sexuels et de chasse s'accompagnent de vocalises qui dénotent à la fois l'excitation (caquètement) et la colère (feulement).

Figure 4.9.

Comportement de jeu avec morsure du cou. La séquence typique du jeu entre deux furets commence par une chasse, suivie d'approches ou d'embuscades exagérées, d'une volte-face et d'une poursuite réciproque se terminant par un chevauchement, des roulades et des corps-à-corps accompagnés de morsures inhibées du cou. Ces jeux qui imitent les comportements sexuels et de prédation peuvent s'accompagner de vocalises à la fois d'excitation (caquètement) et de colère (feulement).

[avec l'aimable autorisation de Peter Fischer]

Le furet qui joue tout seul présente aussi divers comportements issus des comportements normaux observés chez sa contrepartie sauvage. Les prédateurs traquent et chassent des proies. Si vous observez un furet jouant avec une balle en caoutchouc dur ou un jouet qui couine, vous verrez le même type de comportement. Les balles en caoutchouc comme les Super Ball® stimulent réellement le comportement de chasse et de capture. La balle qui roule ou rebondit captive le furet qui commence immédiatement à la chasser. Il la poursuit frénétiquement jusqu'à ce qu'il la capture en l'attrapant puis la mord fortement et la secoue comme si c'était une proie. Souvenez-vous que le furet aime les objets en caoutchouc mou et qu'il peut facilement ingérer les petits morceaux de caoutchouc qu'il déchire, ces derniers pouvant potentiellement devenir des corps étrangers gastrointestinaux (figure 4.10 ). De ce fait, les balles utilisées pour jouer avec le furet doivent être assez dures et suffisamment grosses pour qu'il ne puisse pas facilement les déchirer en morceaux et les ingérer (figure 4.11 ).

Figure 4.10.

Les furets, en particulier les jeunes, aiment mâcher et manger toutes sortes de choses qui ne sont pas appropriées et peuvent provoquer des obstructions gastro-intestinales. Ils aiment surtout le plastique, le caoutchouc et la gomme.

(avec l'aimable autorisation de Teresa Bradley Bays)

Figure 4.11.

Jeux avec une balle en caoutchouc. Une balle qui roule ou rebondit captive le furet qui commence immédiatement à la poursuivre. Le furet pourchasse agressivement la balle jusqu'à ce qu'il la capture, l'attrape, la mord puis la secoue comme si c'était une proie.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fisher)

Les furets aiment aussi jouer à creuser. Ce comportement vient naturellement du fait que le putois, avec ses griffes acérées et son corps profilé, est bien adapté pour creuser et s'enfouir profondément dans le sol, que ce soit pour jouer ou pour fabriquer sa tanière souterraine. Ce comportement ancestral peut expliquer pourquoi les furets aiment s'enfouir sous les tapis, dans le sol ou leur bac à litière, et adorent creuser la terre des plantes en pot. Certains propriétaires de furet satisfont à ce désir en mettant à sa disposition une grande boîte en plastique (une grande litière pour chat par exemple) remplie au deux tiers de riz ou de terre pour jardinage dans laquelle il pourra s'enfouir. Une autre possibilité, moins salissante, consiste à donner au furet des tubes d'exploration. De grandes aires d'exploration peuvent être fabriquées à partir de tubulures souples (en plastique crénelé semblables aux tubulures d'évacuation des sèche-linge) ou rigides (tubes en PVC).

Du fait de leur olfaction délicate, les furets explorent avec leur nez. On peut observer le furet le nez au sol, faisant ses recherches d'avant en arrière dans une pièce. Lorsqu'il trouve un objet qui l'intéresse, il le tire souvent jusque dans son « repaire », ce que les Anglo-Saxons appellent « le camouflage de la proie » (figure 4.12 ). Cette tanière est en général l'endroit le plus inaccessible que le furet a pu trouver, un petit trou de souris ou un trou découvert sous les placards de la cuisine ou derrière une armoire. Le furet recherche instinctivement un espace clos, étroit et noir qui ressemble au terrier de ses ancêtres.

Figure 4.12.

Cacher les objets. Lorsque le furet trouve un objet qui l'intéresse, il le tire souvent jusqu'à son repaire ou « camoufle sa proie ». Ce repaire du furet est généralement l'endroit le plus inaccessible qu'il ait pu trouver – un petit trou de souris ou un trou découvert sous les placards de la cuisine ou derrière une armoire.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fisher)

Il est surprenant de voir la diversité des objets que le furet peut « voler et cacher ». Ce comportement consistant à « amasser des trésors » provient probablement, une fois encore, de celui que l'on observe chez le putois. À cause de son métabolisme très élevé et de ses importants besoins énergétiques, il doit impérativement avoir des réserves de nourriture facilement disponibles. Au lieu d'y entreposer des jouets ou des objets intéressants, les putois construisent une cachette pour y laisser de la nourriture et des proies qu'ils mangeront une fois rentrés dans leur terrier pour s'y reposer.

Enrichissement environnemental

Selon des études, l'appauvrissement environnemental, que ce soit sous la forme d'une restriction physique ou sociale ou de la limitation des objets de jeu, a des effets importants sur le bien-être général du furet. Chivers et Einon9 ont trouvé que certains effets induits par l'isolement sur le comportement de rats s'observent également chez le furet. Ceux-ci, privés de jeux sociaux rudes et de corps-à-corps, présentent une hyperactivité qui persiste à l'âge adulte23. Les travaux effectués par Korhonen (1992) ont montré que les furets présentaient un bon état de santé générale (mis en évidence par l'atteinte d'un poids optimal et d'une fourrure de qualité) lorsqu'ils disposaient d'un domaine plus spacieux ainsi que de compagnons de cage compatibles et qu'on leur fournissait des balles et des timbales pour mordre et jouer23.

Même si les furets adultes semblent être parfaitement satisfaits de dormir dans leur hamac 20 heures par jour, cela n'est certainement pas mentalement ni physiquement stimulant. Il est toujours recommandé de leur ménager du temps libre non surveillé dans une salle « approuvée » pour le furet. Souvenez-vous que les furets aiment les interactions avec l'homme, par exemple explorer de nouveaux endroits ou objets, qu'ils ont un sens olfactif très fin et qu'ils aiment s'enfouir. Un furet qui saute d'avant en arrière en face de vous et pince vos orteils est en train de vous expliquer qu'il veut jouer. Le simple fait de se baisser et de vous mettre à quatre pattes pour poursuivre votre furet stimule encore plus sa danse et l'entraîne à émettre de joyeuses vocalises et des caquètements.

Si le furet n'est pas enclin à mordre, essayez d'entrer dans des jeux de lutte en mettant de vieux habits ou en lui présentant son jouet en peluche favori (figure 4.13 ). Si le furet est sociable avec les autres furets, amenez-le chez des amis ayant des furets et une maison sans danger pour l'animal afin de le mettre dans un environnement totalement nouveau visuellement, rempli d'odeurs nouvelles et d'amis furets. Il faut envisager le risque de maladies transmissibles, en particulier d'entérite catarrhale épizootique (ECE), une infection gastro-intestinale provoquée par un coronavirus, lorsqu'on envisage un premier contact entre furets.

Figure 4.13.

Enrichissement environnemental. Les peluches ébouriffées accrochées à des élastiques représentent un magnifique jouet pour maintenir en forme le furet joueur. Il faut surveiller les jeux avec ce type de jouet.

(avec l'aimable autorisation de Lisa Leidig)

On peut encourager son activité d'enfouissement en cachant des jouets dans un bac à sable pour enfant ou dans un bac à litière (figure 4.14 ). Souvenez-vous cependant de ne jamais laisser dehors un furet sans surveillance, car il a tendance à se promener et peut se perdre. Les furets sont aussi relativement intolérants aux chaleurs et froids extrêmes.

Figure 4.14.

Enrichissement environnemental. Pour satisfaire leur envie innée de creuser, on peut remplir un grand bac à litière de boulettes de papier journal recyclé ou de riz puis y cacher des objets pour qu'il les retrouve. Les furets qui aiment jouer dans leur bassine d'eau apprécient également les instants passés dans une petite pataugeoire contenant des balles de ping-pong recouvertes de Ferretone®.

(avec l'aimable autorisation de Peter Fischer)

Les furets inactifs ont tendance à prendre du poids et à en subir ultérieurement les effets sur la santé générale. Le maintien en captivité constante dans un espace clos peut également conduire à des troubles comportementaux comme de l'agressivité envers les congénères ou des morsures. Il est de la responsabilité du propriétaire du furet de s'assurer qu'il stimule régulièrement le bien-être mental, physique et sensoriel de son animal de compagnie très énergique pour qu'il mène une vie épanouie en bonne santé. Toutes les activités ne nécessitent pas obligatoirement une interaction avec l'homme ni un investissement financier très important. Beaucoup réclament juste un peu de temps, de créativité et d'imagination. L'Encadré 4.2 décrit certaines activités imaginées par des propriétaires de furets, suggestions parmi d'autres pour leur apporter à peu de frais un environnement drôle et stimulant à la maison.

Encadré 4.2. Quelques idées pour enrichir l'environnement.

-

♦Utilisez de la nourriture comme récompense avec les mises en garde suivantes. Souvenez-vous que les furets sont des carnivores stricts ayant de forts besoins en protéines. Ils utilisent la graisse au lieu des glucides pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Cependant, l'administration de friandises trop riches en graisses entraîne une couverture des besoins caloriques du furet avec une prise alimentaire minimale qui, par conséquent, ne permet pas de couvrir les besoins protéiques. De ce fait, si vous le récompensez avec des huiles riches en graisses comme Ferretone®, utilisez-les uniquement en petite quantité.

-

•Essayez de recouvrir des balles de ping-pong de Ferretone® et faites-les flotter dans un bassin rempli d'un petit peu d'eau.

-

•Placez quelques morceaux de nourriture ou la récompense désirée dans un carton à œufs. Refermez la boîte avec du scotch et découpez un petit trou au-dessus. Laissez le furet rechercher sa récompense. Vous pouvez faire de même avec une boîte de lait en carton.

-

•Placez quelques morceaux d'aliments pour furet de bonne qualité (essayez de varier par rapport à ce qu'il mange tous les jours) dans une bouteille en plastique de 250 ml ayant servi à des boissons, fermez-la et laissez le furet la faire rouler et jouer pour essayer de récupérer sa friandise.

-

•

-

♦Fabriquez vous-mêmes des jouets et des aires de jeu.

-

•Fabriquez des tunnels à partir de tuyaux en PVC ou de boîtes de farine d'avoine vidées, dont les extrémités ont été coupées et scotchées bout à bout.

-

•Scotchez des boîtes en carton les unes aux autres et coupez des trous à divers endroits pour l'exploration.

-

•Collez une petite clochette à l'intérieur d'un œuf de Pâques en plastique.

-

•Fabriquez un labyrinthe dans un grand carton d'appareil électroménager. Remplissez la boîte de morceaux de carton pliés en tubes triangulaires ou ronds puis scotchez-les. Cachez des aliments à divers endroits de la boîte.

-

•

-

♦

Remplissez une boîte avec de la terre de jardin, du riz, du foin, des balles en plastique ou des balles de papier froissé et laissez le furet satisfaire son désir naturel de creuser.

-

♦

Utilisez de vieux torchons pour emmener votre furet faire une « promenade en tapis volant » ou faite simplement tournoyer le chiffon autour du furet ou sur lui.

-

♦

Utilisez des tuyaux souples pour satisfaire son instinct de fabriquer des tunnels. Certains propriétaires aiment étirer le tuyau en bloquant une extrémité sous un fauteuil poire.

-

♦

Achetez une bouteille d'odeur de daim ou de sanglier dans un magasin d'articles de chasse et frottez son jouet favori avec une goutte ou deux.

-

♦

Accrochez une balle en plastique ou une balle de ping-pong à une ficelle solide et pendez-la du plafond jusqu'à une hauteur de 5 cm au-dessus du sol.

-

♦

Mettez des sacs de courses en papier vide sur le sol. Certains de ces sacs peuvent être remplis de papier froissé, de balles de ping-pong ou de friandises.

Comportements d'agressivité

Agressivité envers les congénères

La fonction primaire du comportement agressif entre congénères est de déterminer le rang ou le territoire et de le maintenir. Les actions agressives font partie des activités sociales primordiales chez les animaux et les types de comportements agressifs diffèrent selon les espèces. Bien que ce type d'activité apparaisse souvent antisocial, les combats, le bluff et les menaces servent à favoriser la survie de l'espèce. Il semble que la disposition d'une espèce à l'agressivité soit innée, mais beaucoup de particularités du comportement agressif sont apprises ou améliorées par l'expérience12.

Chez la plupart des animaux, les premières expériences sociales affectent fortement le comportement agressif ultérieur. Le véritable comportement de combat entre des furets domestiques est similaire à celui que Poole a décrit lors de son étude sur les putois européens33, c'est-à-dire un incident au cours duquel chaque animal essaye de mordre la nuque de son adversaire en le maintenant de force longtemps immobile. Lors de morsure réussie (au cours de laquelle l'adversaire est incapable de se libérer), l'animal immobilisé peut également être parfois secoué ou traîné. Si l'animal attaqué arrive à se libérer, il effectue parfois une parade d'intimidation, comportant des cris, des morsures défensives ou des feulements, s'enfuit, ou se met à uriner ou déféquer. Cependant, ces combats n'entraînent généralement pas de blessures graves40.

Staton et Crowell-Davis40 ont décrit les résultats d'un protocole expérimental évaluant, chez le furet domestique, les effets de quatre facteurs sur le comportement de combat entre pairs : la familiarité (adversaires formés de compagnons de cage versus étrangers), le moment de l'année (adversaires présentés en hiver ou au printemps), le sexe (adversaires étant deux mâles, deux femelles ou un mâle et une femelle) et le statut reproducteur (deux animaux entiers, deux animaux castrés, un animal entier et l'autre castré)40. Le fait d'être conscient des facteurs qui peuvent affecter le potentiel d'agressivité entre des furets qui ne se connaissent pas permet de prédire la probabilité d'un combat. D'après les résultats des études de Staton et Crowell-Davis, il semble que la familiarité, le sexe et le statut reproducteur déterminent fortement l'agressivité entre furets. Soixante pour cent des tentatives d'appariement de furets étrangers ont entraîné des comportements de combat alors qu'aucun furet ne s'est battu avec son compagnon de cage.

En se basant sur les informations précédentes concernant le comportement agressif des furets mâles entiers33 ainsi que sur le comportement observé au cours d'études d'autres espèces, les chercheurs ont pensé que les furets mâles entiers devraient être de manière générale plus agressifs que les animaux castrés. Cependant, l'étude précédente a montré que les furets mâles entiers n'étaient pas systématiquement agressifs et que les appariements entre deux mâles castrés entraînaient autant de combats que les appariements entre mâles entiers. De plus, cette étude a mis en évidence le fait que les femelles n'étaient généralement pas moins agressives que les mâles, car la formation de couples de femelles stérilisées qui ne se connaissent pas risque fort d'engendrer de l'agressivité. De plus, lors de la mise en présence de furets opérés qui ne se connaissent pas, les appariements formés par deux mâles castrés ou par un mâle castré et une femelle stérilisée sont ceux qui engendrent le moins d'agressivité.

Il est également intéressant de noter que le moment de l'année (hiver versus printemps) n'affecte pas l'incidence des combats, même chez les animaux entiers qui présentent très certainement des concentrations hormonales différentes selon la saison. Cela peut s'expliquer par le fait que les animaux de cette étude étaient maintenus sous lumière artificielle sans modification de la quantité de lumière, de manière à se calquer sur l'allongement du jour qui stimule la saison des amours chez le furet. Le fait que 60 % des appariements entre furets étrangers engendrent des combats explique les difficultés auxquelles est confronté le propriétaire essayant d'introduire un nouveau furet dans la maison. Il en est de même pour le personnel des refuges, car l'addition d'un nouveau venu dans un espace limité entraîne souvent l'appariement de furets totalement étrangers.