Données générales

Spécificités infectieuses pédiatriques

A. Bourrillon, R. Cohen, E. Bingen

Épidémiologie et âge

L'épidémiologie bactérienne en pédiatrie est largement conditionnée par l'âge, les antécédents de l'enfant, notamment le statut vaccinal et la prise récente d'antibiotiques.

Nouveau-né

Infections bactériennes néonatales précoces (72 premières heures de vie)

Elles sont presque exclusivement d'origine materno-fœtale. Les deux germes les plus fréquents sont :

-

•

Streptococcus agalactiae ou streptocoque du groupe B (SGB), actuellement le premier germe des infections néonatales des enfants nés à terme ;

-

•

Escherichia coli, premier germe chez le prématuré.

L'antibioprophylaxie per-partum diminue les infections néonatales précoces à SGB mais n'a pas réduit les infections néonatales tardives.

Les autres streptocoques, bactéries à Gram négatif, anaérobies sont plus rares. Les infections à Listeria monocytogenes sont devenues exceptionnelles.

Infections bactériennes néonatales tardives (jusqu'à la fin du 1er mois)

Elles sont encore liées au streptocoque B et à E. coli.

Entre les âges de 1 et 3 mois

La survenue d'infections tardives aux germes habituels des infections néonatales est encore possible (ex. streptocoque B ou E. coli K1) ; les bactéries retrouvées chez les nourrissons âgés de plus de 3 mois peuvent être aussi impliquées.

Enfants âgés de plus de 3 mois

Au cours des infections systémiques (ou invasives) chez les enfants vaccinés par le vaccin pneumococcique conjugué Prevenar, le pneumocoque demeure prédominant (sérotype de remplacement), suivi de E. coli (point de départ urinaire), puis selon une fréquence variable, des salmonelles (point de départ digestif), de S. aureus, et plus rarement de N. meningitidis et du streptocoque du groupe A de fréquence récemment accrue.

Haemophilus influenzae et S. pneumoniae (pneumocoque) sont les principales bactéries responsables des otites moyennes aiguës (OMA) du nourrisson.

S. pneumoniae est en outre la première bactérie responsable des méningites avant l'âge d'un an et des pneumonies aiguës bactériennes.

La résistance à la pénicilline du pneumocoque (résistance liée à une diminution d'affinité des PLP [protéines liant les pénicillines]) est, en 2007, de 40 à 50 % pour les souches de portage isolées au cours des pathologies non invasives (OMA) et d'environ 30 % pour les pathologies invasives (méningites et pneumonies).

Chez les jeunes enfants, le portage du pneumocoque est plus fréquent et plus prolongé au niveau du rhinopharynx, ses taux élevés de résistance sont liés à la conjonction d'une consommation demeurant élevée d'antibiotiques au cours de cette tranche d'âge, et de la fréquentation des crèches ou autres collectivités.

-

•

Les infections invasives à Haemophilus influenzae de sérotype b (Hib) (méningites, épiglottites, pneumopathies infectieuses, etc.), responsables d'infections très sévères, sont devenues exceptionnelles, en France, depuis la généralisation de la vaccination spécifique contre cette bactérie.

-

•

Le méningocoque ne bénéficiant pas actuellement (pour le sérogroupe B) d'une prévention vaccinale reste responsable de la majorité des méningites bactériennes de l'enfant à partir de l'âge d'un an. La sévérité des infections à ce germe reste actuelle (ex. purpura fulminans).

Trois bactéries sont d'actualité par la sévérité des infections invasives qu'elles induisent aujourd'hui chez l'enfant :

-

•

le pneumocoque qui malgré l'augmentation de la couverture vaccinale, en France, par le Prevenar qui contient les sérotypes des infections invasives les plus fréquentes et les plus résistantes aux antibiotiques (4, 6B, 9 V, 14, 19 F et 23 F), reste encore responsable de pathologies infectieuses sévères (méningites, pneumonies, pleuropneumopathies) liées à des pneumocoques dont les sérotypes ne sont pas inclus dans le vaccin. L'augmentation de la couverture vaccinale associée à une réduction de la consommation des antibiotiques a permis d'obtenir une diminution significative de la résistance aux antibiotiques du pneumocoque. Des vaccins élargissant le nombre de sérotypes vaccinaux (1, 3, 5, 6A, 7 F, 19A) {Prevenar 13) sont actuellement disponibles, recommandés et remboursés en France, depuis le 15 juin 2010 ;

-

•

le streptocoque du groupe A est responsable de la quasi-totalité des angines bactériennes et d'un nombre important d'autres pathologies, sévères (fasciites nécrosantes, choc toxique streptococcique, septicémies, etc.) ou moins sévères (impétigo, érysipèle, anite, etc.). On observe depuis quelques années une diminution de la résistance du streptocoque A aux macrolides de 20 % en 2007 à 7 % en 2011. La biologie moléculaire a permis de mieux comprendre la physiopathologie des infections sévères qui sont en augmentation dans différents pays dont la France : protéine M intervenant parmi les facteurs de virulence antiphagocytaires ; exotoxines sécrétées par le SGA intégrées parmi les « superantigènes » les plus puissants connus et contribuant à l'invasion tissulaire et à « l'orage cytokines » responsable des nécroses cutanées et du syndrome du choc toxique. La sévérité de tels tableaux justifie la stratégie antibiotique actuelle conduisant dès la suspicion du diagnostic d'infection sévère à un streptocoque A à la prescription de l'association antibiotiques : bêtalactamines et clindamycine ;

-

•

Staphylococcus aureus communautaire est de plus en plus souvent méthicilline-résistant (de l'ordre de 10 %), susceptible de secréter une toxine particulièrement redoutable (PantonValentine) et d'être responsable notamment de pneumonies nécrosantes sévères.

Difficultés diagnostiques

Les enfants ont beaucoup plus fréquemment que les adultes des infections virales et bactériennes qu'il est difficile de départager de façon probabiliste sur les données cliniques. Les difficultés d'un diagnostic microbiologique d'une part facilement accessible, d'autre part suffisamment rapide pour influencer la décision de prescrire ou de ne pas prescrire un antibiotique, conduisent très souvent à une approche étiologique probabiliste, elle-même souvent mise en défaut.

Les scores prédictifs cliniques sont une approche intéressante. Cependant, leurs performances diagnostiques sont souvent insuffisantes. Il en est ainsi pour l'approche étiologique infectieuse clinique par exemple d'une angine (score de Mac Isaac), d'une otite moyenne aiguë ou d'une pneumonie.

Le clinicien est donc conduit, dans différentes circonstances, à demander des examens complémentaires dont les performances doivent être évaluées avec les mêmes paramètres (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives, rapport de vraisemblance positif et négatif).

Au terme de l'examen clinique et d'éventuels examens complémentaires, le diagnostic étiologique de nombreuses infections bactériennes pédiatriques peut ne pas être assuré, conduisant parfois à un traitement antibiotique probabiliste selon l'âge de l'enfant, le site de l'infection, l'épidémiologie présumée et la sévérité des tableaux cliniques observés.

Le mode d'administration des antibiotiques sera en outre adapté à l'âge de l'enfant (mode d'administration buccale privilégié dans les infections habituelles) et à la sévérité de l'infection (antibiothérapie parentérale en monothérapie ou en association). Les modalités de prescription pour chaque situation infectieuse sont précisées dans les diverses recommandations de l'Afssaps ou les conclusions des conférences de consensus.

BIBLIOGRAPHIE

- Chalumeau M., Leroy S., Gendrel D. Calcitonine semi-quantitative aux urgences pédiatriques. Arch Pédiatr. 2007;14:527. doi: 10.1016/j.arcped.2007.02.015. 31. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Cohen R., Aujard Y., Bidet P. Streptocoques du groupe A : un pathogène majeur pour la prochaine décennie. Arch Pédiatr. 2005;12:1065. doi: 10.1016/j.arcped.2005.01.021. 7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Cohen R., Wollner A. Utilisation des tests de diagnostic rapide du streptocoque A dans les infections inhabituelles. Arch Pédiatr. 2007;14(6):527. doi: 10.1016/j.arcped.2007.02.065. 8. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- De Laroque F., Thollet F., Touitou R., Cohen R. Test de diagnostic rapide de la grippe. Quel intérêt aux urgences et en pédiatrie de ville ? Arch Pédiatr. 2007;14:532. doi: 10.1016/j.arcped.2007.02.037. 4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Martineau A., Aurel M., Dubos F. Évaluation des performances des tests de diagnostic rapide. Arch Pédiatr. 2007;14:524. doi: 10.1016/j.arcped.2007.02.014. 6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Pathologies . Flammarion Médecin Sciences; Paris: 2006. Pathologies sévères à Streptocoque A ; actualités, table ronde; pp. 190–219. (Journées Parisiennes de Pédiatrie). [Google Scholar]

Examens complémentaires en pathologie infectieuse pédiatrique

R. Cohen

La majorité des examens prescrits en pathologie infectieuse pédiatrique est assurée par des laboratoires de biologie. D'autres sont réalisables par le praticien lui-même « au lit du malade » et leurs résultats sont obtenus en quelques minutes : il s'agit de tests de diagnostic rapide (TDR). Certains TDR sont actuels (streptocoque du groupe A, bandelettes urinaires, CRP en microméthode, TDR grippe), d'autres sont programmés dans l'avenir. Ces TDR sont attractifs pour de multiples raisons car :

-

•

ils sont susceptibles d'améliorer les performances du diagnostic clinique ;

-

•

ils peuvent être déterminants dans la décision de prescrire ou non des antibiotiques, de demander ou non d'autres examens complémentaires ;

-

•

ils permettent la prescription de traitements précoces et adaptés ;

-

•

ils gagnent du temps d'attente et de séjour aux urgences ou dans les cabinets médicaux. Ce temps gagné sert non seulement à améliorer le confort des patients mais aussi réduit le risque de contracter une infection nosocomiale ;

-

•

ils peuvent induire enfin des économies de santé.

Quel que soit leur type, biologie classique ou TDR, la demande d'examens complémentaires ne doit se concevoir que dans le cadre d'une stratégie diagnostique dont la base reste une analyse clinique pertinente.

En effet, l'anamnèse et l'examen clinique doivent conduire à évoquer des diagnostics cliniques et à tenter d'établir une probabilité prétest. Les examens demandés permettent parfois un diagnostic de certitude, souvent ne permettent que d'augmenter ou de diminuer la probabilité diagnostique déjà évoquée par la clinique.

Évaluation des méthodes diagnostiques

Pour évaluer la performance d'un test diagnostique, il est nécessaire de le comparer à la méthode de référence afin de déterminer ses performances : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et négative.

Un test est rarement performant à 100 % car des faux positifs ou négatifs peuvent être observés. Pour calculer et interpréter ces indices, la connaissance de leurs définitions est nécessaire. Les valeurs sont présentées dans un tableau de contingence (tableau 18.1 ).

Tableau 18.1.

Tableau de contingence des tests diagnostiques.

| Résultat du « test » | Résultat de la méthode de référence |

|

|---|---|---|

| Maladie présente | Maladie absente | |

| Positif (a + b) | Vrai positif (a) | Faux positif (b) |

| Négatif (c + d) | Faux négatif (c) | Vrai négatif (d) |

Le tableau 18.2 donne les définitions des indices d'évaluation des méthodes diagnostiques (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, etc.).

Tableau 18.2.

Indices d'évaluation des méthodes diagnostiques.

| Caractéristiques du test | Synonymes | Formules | Remarques |

|---|---|---|---|

| Sensibilité (Se) | Capacité à correctement identifier les malades | a/(a + c] | Dépend en grande partie du « test » mais aussi de l'opérateur (conditions de prélèvements, etc.], et du patient (date de début des symptômes, âge, etc.) |

| Spécificité (Sp) | Capacité à correctement identifier les non-malades | d/(b + d] | |

| Valeur prédictive positive (VPP) | Proportion des tests positifs qui correspondent à des malades ou Probabilité post-test + |

a/(a + b] | Dépend aussi de la probabilité prétest (P) (ou prévalence de la maladie dans la population étudiée) Elle peut se calculer en fonction des sensibilité, spécificité, et prévalence P : VPP = Se × P/[Se × P + (1-Sp) × (1-P)] Elle peut être estimée en pratique clinique en calculant la probabilité post-test + (PPT +) : PPT + = P × LR + |

| Valeur prédictive négative (VPN) | Proportion des tests négatifs qui correspondent à des non-malades | d/(c + d] | Elle dépend aussi de la probabilité prétest (P) Elle peut se calculer en fonction des sensibilité, spécificité, et prévalence P : VPN = Sp × (1 P)/[Sp × (1 P) + 1 Se) × P] Elle peut être estimée en pratique clinique en calculant la probabilité post-test (PPT-) : PPT = P × LRVPN = 1 [PPT-] |

| Exactitude (Accuracy) | Proportion de résultats exacts | (a + d]/ (a + b + c + d] | Deux tests ayant exactement la même « exactitude » peuvent avoir des intérêts différents en fonction de la pathologie |

| Positive Likelihood Ratio (LR +) ou rapport de vraisemblance positif d'un test | Rapport de la probabilité d'avoir un test « vrai positif » sur la probabilité d'avoir un test « faux positif » | Se/(1 – Sp] | Dépend en grande partie du « test » considéré mais aussi de l'opérateur (conditions de prélèvements, etc.) et du patient (date de début des symptômes, âge, etc.) Il exprime combien de fois un résultat positif du test est plus probable chez un malade que chez un non-malade (ratio > 1) |

| Negative Likelihood Ratio (LR-) ou rapport de vraisemblance négatif d'un test | Rapport de la probabilité d'avoir un test « faux négatif » sur la probabilité d'avoir un test « vrai négatif » | (1 – Se]/Sp | Dépend en grande partie du « test » considéré mais aussi de l'opérateur (conditions de prélèvements, etc.) et du patient (date de début des symptômes, âge, etc.) Il exprime combien de fois un résultat négatif du test est moins probable chez un malade que chez un non-malade (ratio < 1) |

| Diagnostic Odds Ratio (DOR) | Indicateur de la performance diagnostique d'un « test » | LR+/LR- | Dépend en grande partie de la qualité du test mais aussi des conditions de prélèvements (opérateur) et du patient (date de début des symptômes, âge, etc.) |

D'après Greenhalgh.

En pratique clinique, ce sont les valeurs prédictives qui sont essentielles au clinicien pour porter un diagnostic probabiliste. Les VPP et VPN indiquent au clinicien la probabilité avec laquelle il peut affirmer ou infirmer la maladie qu'il recherche. Elles dépendent de la sensibilité, de la spécificité des « tests », mais aussi et surtout de la prévalence de la maladie dans la population étudiée.

Sensibilité, spécificité, et valeurs prédictives sont liées :

-

•

plus le test est sensible, meilleure est la valeur prédictive négative : le clinicien est d'autant plus assuré, avec un « test » négatif, que le sujet n'a pas par exemple d'infection à streptocoque du groupe A ;

-

•

plus le test est spécifique, meilleure est la valeur prédictive positive : le clinicien est d'autant plus assuré, avec un « test » positif, que le patient a la maladie, par exemple la grippe ;

-

•

l'augmentation de la sensibilité ou de la spécificité majore les valeurs prédictives positives et négatives.

Pour l'estimation des valeurs prédictives, la probabilité prétest est un facteur bien plus important que la sensibilité ou la spécificité. En effet, la sensibilité et la spécificité varient rarement de plus de deux fois, alors que la prévalence peut varier sur une échelle beaucoup plus grande.

Une mesure intéressante pour exprimer l'utilité d'un « test » est le rapport de vraisemblance positif (de l'anglais Positive Likelihood Ratio, LR +). Il s'agit du facteur par lequel il faut multiplier la probabilité prétest pour obtenir la probabilité post-test d'être porteur de l'agent infectieux pour les patients dont le test est positif. Il est spécifique au « test » diagnostique. Il ne change pas significativement d'un contexte clinique à l'autre.

De la même manière, il est possible de calculer un rapport de vraisemblance négatif (de l'anglais Negative Likelihood Ratio, LR–) à appliquer pour obtenir la probabilité post-test d'être atteint par un agent infectieux lorsque le résultat de l'examen est négatif.

Tests de recours fréquent

Examens non spécifiques

Bandelette urinaire

Les bandelettes urinaires comportant la recherche de leucocytes et de nitrites sont un examen de dépistage des infections urinaires qui doit très facilement être réalisé devant toute fièvre isolée chez l'enfant, en particulier le nourrisson âgé de plus de 3 mois. Elles ont une valeur prédictive négative de 97 % si l'on considère à la fois la négativité des leucocytes et des nitrites. La négativité (leucocytes et nitrites) paraît suffisante pour rendre très improbable le diagnostic d'infection urinaire et éviter la pratique d'un examen cytobactériologique des urines.

Hémogramme

Les données hématologiques apportées par l'hémogramme sont peu contributives pour l'orientation diagnostique d'une infection bactérienne en période néonatale.

Protéine C réactive (CRP)

Elle fait partie des nombreuses protéines dont le taux s'élève lors de la phase aiguë de l'inflammation. Les valeurs normales sont très basses (99e percentile : 10 mg/L) et l'augmentation est en moyenne sensiblement plus importante au cours des infections bactériennes qu'au cours des infections virales. La CRP a deux écueils importants qu'il faut connaître pour avoir une évaluation optimale de ses résultats :

-

•

de nombreuses pathologies ne correspondant pas à des infections bactériennes sont susceptibles d'augmenter la CRP (mauvaise spécificité) : l'augmentation de la CRP ne permet ainsi jamais ou presque d'affirmer le diagnostic d'infection bactérienne ;

-

•

la CRP a une élévation de son taux qui est retardée après le début de l'infection (12 à 24 heures) et apporte aussi des résultats peu sensibles au cours des 24 premières heures.

Enfin, certaines bactéries telles que les mycobactéries ou Kingella kingae, les staphylocoques et les infections « superficielles » n'entraînent que rarement une élévation de la CRP.

La probabilité d'infection virale ou bactérienne varie considérablement en fonction des seuils retenus. Il doit toujours être interprété en fonction du tableau clinique (durée d'évolution de la fièvre, diagnostic clinique, bactérie suspectée). Cet examen a aussi un intérêt évolutif pour l'évaluation de l'efficacité d'un traitement antibiotique. En effet la demi-vie de la CRP est constante, de l'ordre de 19 heures, et un traitement antibactérien efficace conduit à une chute de la CRP de moitié toutes les 24 heures.

Le regain d'intérêt actuel de la CRP est lié à la mise au point de techniques de diagnostic rapide utilisant une goutte de sang et dont les résultats sont obtenus en moins de 5 minutes permettant de raccourcir la prise en charge des patients tant aux urgences hospitalières qu'en cabinet libéral.

Dosage de la procalcitonine (PCT)

C'est un examen moins répandu que la CRP car son dosage est plus difficile, plus long et plus coûteux que celle-ci. Lorsque la PCT est élevée, elle est plus sensible pour le diagnostic d'infection bactérienne à son stade précoce (4 heures après le début de l'infection), et plus spécifique que les autres marqueurs biologiques utilisés en routine (NFS, CRP). Son taux n'augmente que peu au cours des infections virales.

Depuis peu, le résultat de ce dosage constitue de plus un marqueur possiblement prédictif du reflux vésico-urétéral de haut grade lors des infections urinaires.

Très peu de services d'urgences pédiatriques ont cependant actuellement en France la possibilité de réaliser le dosage quantitatif de ce marqueur en temps réel 24 heures/24.

Examens spécifiques

Pour affirmer le diagnostic bactériologique précis d'une infection, trois examens bactériologiques classiques peuvent apporter un diagnostic de certitude et guider l'antibiothérapie.

Hémocultures

Quand elles sont positives avec un germe pathogène, elles permettent d'affirmer le diagnostic de bactériémies ou de septicémie. Elles constituent un examen spécifique mais peu sensible qu'il ne faut pas hésiter à répéter avant le début de l'antibiothérapie. En effet, en cas de septicémies, la sensibilité d'une hémoculture est de l'ordre de 50 %, de deux hémocultures de 80 %, de trois hémocultures de plus de 90 %.

En dehors des bactériémies et septicémies, leur positivité peut être variable selon les infections en cause :

-

•

pyélonéphrites aiguës 30 % en période néonatale, 20 % entre 1 et 2 mois, 15 % entre 2 et 3 mois et seulement 5 % au-delà de l'âge de 3 mois ;

-

•

pneumonies aiguës : 3 à 10 % ;

-

•

méningites purulentes (70 %).

Examen bactériologique du liquide céphalorachidien

-

•

Examen direct positif dans 90 % des cas si S. pneumoniae (> 105 du germe dans le LCR) ; dans 75 % des cas si N. meningitidis (taux habituel 103-105 dans le LCR).

-

•

Cultures presque toujours positives en dehors d'une antibiothérapie préalable.

Examen cytobactériologique des urines

C'est l'examen bactériologique le plus souvent demandé en pédiatrie pratique. Il impose des techniques de prélèvement rigoureuses (privilégier le prélèvement permictionnel), des conditions de conservation et de réalisation précises ainsi qu'une interprétation critique des résultats. L'absence de leucocyturie et de bactériurie à l'examen direct des urines (qui peut être obtenu en moins d'une heure) a une excellente valeur prédictive négative, proche de 100 %, et permet d'exclure le diagnostic d'infection urinaire. L'examen direct doit être fait systématiquement et réalisé en moins d'une heure. La culture est cependant toujours nécessaire et permet de préciser l'espèce bactérienne, de quantifier la bactériurie et d'effectuer un antibiogramme. Le seuil classique de 105 UFC/mL (unités formant colonie) expose à des erreurs par excès et plus rarement par défaut :

-

•

ce taux peut être surévalué notamment en cas de temps trop prolongé de recueil des urines ;

-

•il peut ne pas être obtenu en cas d'authentique infection urinaire en cas de :

-

–prise récente d'antibiotiques,

-

–dilution excessive des urines par hyperhydratation,

-

–temps de stase insuffisant des urines dans la vessie (classiquement 4 heures pour le seuil de 105 UFC/mL).

-

–

TDR du streptocoque A

Le test de diagnostic rapide du streptocoque A a une spécificité supérieure à 95 % et une sensibilité de l'ordre de 90 %.

Il est essentiellement réalisé pour porter le diagnostic d'angine aiguë (aucun autre examen complémentaire n'est alors nécessaire) et peut conduire selon ces résultats à une antibiothérapie spécifique (test positif) ou à l'abstention thérapeutique (test négatif).

Essentiellement réalisé pour le diagnostic d'angine aiguë, il peut être aussi appliqué dans l'écoulement d'une otite moyenne aiguë, pour confirmer l'origine streptococcique d'une infection périnéovulvaire (anite ; vulvovaginite) ou celui d'un panaris périunguéal.

Le test de diagnostic rapide de la grippe

Il a une spécificité supérieure à 90 % et une sensibilité moindre de l'ordre de 40 à 80 % en fonction de la souche (il est cependant plus performant chez les jeunes enfants au-dessous de l'âge de 6 mois et dès la phase précoce du diagnostic moins de 4 jours après le début de la maladie).

La positivité de son résultat peut dispenser d'autres examens complémentaires et conduit parfois à un traitement spécifique antiviral.

Le test de diagnostic étiologique par immunofluorescence VRS

Au cours des bronchiolites aiguës, il a un intérêt essentiellement épidémiologique.

Signes, symptômes et syndromes

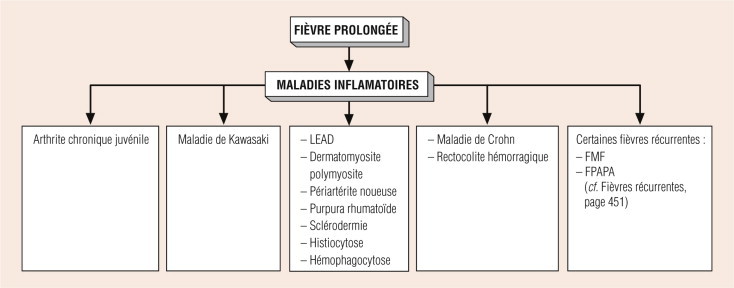

Ils ne sont pas specifiques d'une seule origine infectieuse mais peuvent temoigner d'une origine infl ammatoire associee ou exclusive.

Fièvre

Fièvre aiguë du nourrisson

A. Bourrillon

La fièvre, définie comme une température supérieure ou égale à 38 °C, est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en pédiatrie.

La fièvre est un symptôme dont il importe de préciser l'origine, la tolérance et d'assurer la prise en charge.

Ce symptôme est le plus souvent relié chez l'enfant à une maladie infectieuse bénigne et son traitement est celui de l'inconfort (diminution de la vigilance, de l'appétit, des capacités relationnelles et aux jeux).

L'âge (< 2 ans = nourrisson) est un facteur essentiel à considérer vis-à-vis de la prise en charge des fièvres isolées.

La conduite à tenir devant une fièvre aiguë du nourrisson doit être explicitée par les données physiopathologiques qui concernent:

-

•

la régulation thermique ;

-

•

l'hyperthermie, et la fièvre elle-même.

Mécanismes de l'élévation thermique : hyperthermie et fièvre (fig. 18.1 et fig. 18.2)

Fig 18.1.

Mécanismes de l'homéothermie.

Fig 18.2.

Mécanismes de l'élévation thermique.

-

•

L’homéothermie résulte d'un équilibre entre thermogenèse et thermolyse régulé par un centre thermorégulateur (fig. 18.1).

-

•

La thermogenèse provient d'une part de réactions métaboliques intenses au niveau de la graisse brune et des muscles, d'autre part de l'activité musculaire.

-

•La thermolyse s'effectue au niveau du revêtement cutané et des voies respiratoires selon quatre mécanismes :

-

–conduction (diminuée par un mauvais état hémodynamique),

-

–convection (réduite par une température extérieure élevée),

-

–radiation (entravée par les vêtements),

-

–et surtout évaporation cutanée et pulmonaire (pertes insensibles quotidiennes : 400 mL/m2 de surface corporelle, majorée de 80 mL/m2 par degré au-dessus de 37 °C).

-

–

-

•

Le centre thermorégulateur est situé au niveau de l'hypothalamus antérieur et se comporte comme un thermostat réglé aux environs de 37 °C. Les récepteurs centraux et périphériques envoient des informations thermiques à l'hypothalamus qui émet alors des influx nerveux déclenchant les réactions d'adaptation de l'organisme dans le but de maintenir la température au point d'équilibre de 37 °C.

-

•

L'hyperthermie est provoquée par une augmentation de la thermogenèse (exercices musculaires intenses) et/ou une diminution de la thermolyse (température extérieure élevée) et/ou une diminution de la sudation et/ou une insuffisance des apports hydriques : le point d'équilibre thermique n'est alors pas modifié.

-

•

Au cours de la fièvre, le point d'équilibre est déplacé vers le haut, de sorte que l'hypothalamus antérieur va émettre des influx nerveux visant à augmenter la température centrale autour de ce nouveau point d'équilibre. Il en résulte une vasoconstriction (diminuant la thermolyse) et des frissons (augmentant la thermogenèse).

Traiter ou ne pas traiter ?

Certaines études expérimentales et cliniques suggèrent que la fièvre pourrait avoir un rôle bénéfique dans la lutte contre les infections. Des études récentes ont tenté d'en formuler des hypothèses. Leurs résultats appliqués aux seuls modèles animaux doivent cependant être évalués avec réserves.

Il convient davantage d'évaluer les motivations actuelles du traitement symptomatique d'une fièvre aiguë du nourrisson.

Elles étaient jusqu'alors justifiées par plusieurs objectifs visant à prévenir :

-

•

les convulsions fébriles mais celles-ci sont le plus souvent inaugurales ;

-

•

l'hyperthermie majeure devenue exceptionnelle depuis que les enfants fébriles ne sont plus surcouverts ;

-

•

la déshydratation aiguë évitée par les mesures de réhydratation préventive actuellement bien connues des parents.

L'objectif premier actuel est d'assurer le confort de l'enfant. Un enfant qui a de la fièvre doit demeurer « actif ».

Analyse des mécanismes d'action des moyens antihyperthermiques

Les moyens physiques augmentent les pertes de chaleur par thermolyse et compensent les pertes d'eau par évaporation.

Les produits médicamenteux habituellement utilisés, paracétamol, voire anti-inflammatoires non stéroïdiens, visent à modifier la réponse de l'hypothalamus aux pyrogènes, ce qui conduit à une réduction de l'élévation du point d'équilibre thermique et à une intervention des mécanismes de thermolyse. Les AINS, de plus, ont une action d'inhibition de la synthèse des prostaglandines.

Il convient toujours :

-

•

de préciser l'efficacité des divers antihyperthermiques par des études concernant de façon conjointe la rapidité d'action, le degré et la durée de la réduction thermique ;

-

•

d'approfondir les études pharmacocinétiques concernant ces médicaments et d'évaluer la réalité de leur toxicité ;

-

•

d'évaluer la compliance familiale à une prescription bien conduite (fréquence des « autoprescriptions » à posologies inadaptées).

Examen d'un nourrisson fébrile

L'examen clinique, systématique et complet, est indispensable et suffit le plus souvent pour chiffrer la fièvre, apprécier sa tolérance, évaluer ses éventuelles complications et identifier sa cause.

Identifier la fièvre

-

•

Elle est suspectée par la palpation du front d'un enfant qui apparaît anormalement chaud.

-

•

Elle doit être chiffrée.

Méthodes de mesures de la température corporelle

La méthode de référence pour la prise de température d'un enfant est le thermomètre électronique par voie rectale.

Les voies buccales et axillaires, bien que plus simples d'utilisation chez l'enfant, nécessitent des temps de mesure plus longs et ont l'inconvénient d'une sous-estimation fréquente.

Le thermomètre au gallium a une fiabilité équivalente à celle du thermomètre électronique mais reste de recours limité.

Le thermomètre à infrarouges, généralement utilisé par voie auriculaire, est moins précis notamment chez le nourrisson (mais la rapidité du temps de mesure en fait pour certains un instrument de dépistage possible).

Résultats

La fièvre est dite :

-

•

modérée entre 38 et 38,5 °C ;

-

•

élevée au-dessus de 38,5 °C. Son traitement éventuel ne serait justifié qu'au-delà de ce niveau thermique ;

-

•

susceptible d'être reliée à une hyperthermie si supérieure à 40,5 °C.

Attention : chez le nourrisson, il faut reprendre la température de l'enfant un quart d'heure après l'avoir découvert.

Le niveau de la température ne témoigne pas à lui seul de la gravité de la cause de la fièvre ou de la mauvaise tolérance de celle-ci (tableau 18.3 ).

Fig 18.3.

-

1.Troubles de la conscience.

-

2.Faciès pâle, enfant geignard, perte de l'appétit.

-

3.Tachycardie.

-

4.Pouls périphériques mal perçus.

-

5.Diurèse réduite.

-

6.Temps de recoloration cutanée allongé > 3 secondes.

-

7.Extrémités froides et marbrées.

Tableau 18.3.

Éléments d'appréciation de la tolérance d'une fièvre aiguë du nourrisson.

| Tolérance | Bonne | Mauvaise |

|---|---|---|

| Faciès | Vultueux | Pâle, cyanose péribuccale |

| Conscience | Normale | Somnolence |

| Cris | Vigoureux | Plaintifs, geignards |

| Téguments | Érythrosiques chauds | Marbrures, extrémités froides |

| Temps de recoloration | Immédiat | Allongé ≥ 3 secondes |

Situations d'urgence

Situations d'urgence liées à la fièvre

Convulsions fébriles (voir le chapitre 22, Convulsions-Épilepsies, page 640)

Elles sont évaluées à 5 % au-dessous de l'âge de 5 ans. Elles surviennent le plus souvent lors d'une ascension thermique brutale.

Elles sont :

-

•

cloniques ou tonicocloniques ;

-

•

bilatérales ;

-

•

isolées ;

-

•

le plus souvent brèves.

Les facteurs de gravité sont :

-

•

le caractère unilatéral ;

-

•

la durée > 15 ou 30 minutes ;

-

•

le déficit post-critique.

Syndrome d'hyperthermie majeure

Ce syndrome devenu exceptionnel est aussi appelé « choc hémorragique ou hyperthermique » avec encéphalopathie :

-

•

il concerne surtout les nourrissons ;

-

•

la température est toujours supérieure à 40,5 °C ;

-

•

il associe un collapsus et une atteinte pluriviscérale (notamment cérébrale) ;

-

•

son évolution est sévère, conduisant au décès ou à de lourdes séquelles neurologiques.

L'enquête étiologique est le plus souvent négative.

La physiopathologie de ce syndrome fait intervenir la conjonction de deux mécanismes :

-

•

la fièvre liée à une maladie intercurrente (virale) ;

-

•

et l'hyperthermie liée à une entrave à la thermolyse (enfant « surcouvert »).

La disparition de ce syndrome est sans doute liée au traitement adapté par les moyens physiques actuellement utilisés (enfants fébriles non surcouverts +++).

Déshydratation aiguë

Elle concerne surtout les jeunes nourrissons ayant une fièvre élevée et prolongée, dont la thermolyse est entravée (température extérieure élevée, excès de vêtements) et auxquels, malgré la soif, des suppléments hydriques n'ont pas été proposés.

Déshydratation par perte d'eau

Elle est à prédominance intracellulaire (langue sèche, soif) et est actuellement prévenue par des mesures de réhydratation correctes habituellement spontanément assurées par les parents.

Situations d'urgence liées à la cause de la fièvre

Elles concernent avant tout :

-

•

les purpuras fébriles +++ (si infection à méningocoque) ;

-

•

les méningites ou méningo-encéphalites ;

-

•

les troubles hémodynamiques (sepsis) ;

-

•

les pneumopathies infectieuses ou pleuropneumopathies ;

-

•

les gastro-entérites avec diarrhée invasive ;

-

•

les ostéoarthrites ;

-

•

les cellulodermites.

Situations d'urgence liées au terrain

Elles concernent :

-

•

les enfants âgés de moins de 3 mois (dont nouveau-né) (cf. ci-dessous) ;

-

•

les drépanocytoses ;

-

•

les pathologies viscérales chroniques ;

-

•

les déficits immunitaires.

En pratique cependant, la fièvre est le plus souvent isolée, bien tolérée et reliée à une cause bénigne (fièvre infectieuse d'origine virale).

Causes des fièvres aiguës du nourrisson (fig. 18.4)

Fig 18.4.

Étiologies des fièvres du nourrisson.

Fièvres bien tolérées

Elles concernent des maladies infectieuses de type viral et requièrent un traitement symptomatique.

Fièvres mal tolérées

Elles font redouter une méningite purulente ; une infection bactérienne (urinaire ou digestive) avec ou sans choc septique ; une fièvre éruptive sévère (méningococcie grave ; purpura fulminans).

Une évaluation hospitalière s'impose. Les examens complémentaires indispensables sont alors :

-

•

NFS, plaquettes ;

-

•

hémoculture ;

-

•

CRP et selon le contexte et les possibilités : procalcitonine ;

-

•

bandelette urinaire (âge > 3 mois) et selon résultats : ECBU ;

-

•

selon l'analyse clinique d'une symptomatologie respiratoire associée : radiographie du thorax. (cf. Diagnostic d'une pneumonie de l'enfant et Imagerie thoracique chapitre 31, page 885).

L'urgence et le type d'un traitement étiologique spécifique sont évalués selon chaque contexte.

Traitements de la fièvre aiguë

Il est justifié au-delà d'une température égale à 38,5 °C. Il vise en premier lieu à assurer le confort de l'enfant.

Ce traitement symptomatique utilise des moyens physiques et médicamenteux (encadré 18.1 ).

Encadré 18.1.

Recommandations de l'Afssaps (2004)

La fievre de l'enfant ne represente pas, par elle-meme, un danger. Apres recherche de l'etiologie, la prise en charge d'une fievre persistante, superieure a 38,5 °C, dans un contexte aigu, est une demarche a visee symptomatique qui repose sur les principes suivants.

Conseiller à l'entourage :

-

–

d'eviter de trop couvrir l'enfant,

-

–

d'aerer la piece,

-

–

de faire boire l'enfant le plus souvent possible.

Ces mesures simples contribuent a limiter l'ascension de la temperature, a augmenter l'efficacite du traitement medicamenteux et a maintenir une hydratation correcte de l'enfant (ce qui est tres important dans certains contextes infectieux courants tels que les gastro-enterites). Les autres methodes physiques (bain frais, enveloppements humides, poches de glace, etc.) vont a l'encontre de l'objectif principal du traitement, qui est la lutte contre l'inconfort, et sont a reserver a des situations exceptionnelles.

Ne prescrire qu'un seul médicament antipyrétique, aucune etude n'ayant demontre l'interet d'une alternance ou d'une association systematique ; seule, une fievre persistant 24 heures, malgre un traitement bien conduit, justifie l'adjonction d'un second medicament. De plus, il est deconseille de prescrire un AINS ou de l'aspirine en meme temps qu'un autre medicament de la meme famille (anti-infl ammatoires).

Choisir le médicament de première intention en fonction des contre-indications (cf. tableau), mises en garde et precautions d'emploi et en les respectant strictement :

-

–

verifier que l'enfant n'a pas deja absorbe un antipyretique de meme nature sous une forme ou sous une autre ;

-

–prescrire le medicament antipyretique en continu et a doses efficaces, sans chercher a l'adapter au niveau de la temperature. Soit, de maniere usuelle :

-

-pour le paracetamol : 15 mg/kg/prise toutes les 6 heures, sans depasser 80 mg/kg/j,

-

-pour l'ibuprofene : 7,5 mg/kg/prise toutes les 6 heures ou 10 mg/kg/prise toutes les 8 heures.

-

-

Lors de la prescription, il est indispensable de bien expliquer ces recommandations a l'entourage, y compris au personnel en garde de l'enfant.

Contre-indications et précautions d'emploi des antipyrétiques.

| Paracétamol | AINS | Aspirine | |

|---|---|---|---|

| Contre-indications | Hypersensibilité au paracétamol Insuffisance hépatocellulaire |

Hypersensibilité a l'AINS concerné Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenche par la prise d'AINS ou de substance d'activité proche (aspirine) Insuffisance rénale sévère Ulcere gastroduodenal en evolution Insuffisance hépatique sévère Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée Lupus érythémateux disséminé |

Hypersensibilité a l'aspirine Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de salcylés ou de substance d'activité proche (AINS) Insuffisance rénale sévère Ulcére gastroduodénal en évolution Insuffisance hépatique sévère Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée Toute maladie ou risque hémorragique constitutionnel ou acquis Méthotrexate |

| Précautions particulières | À éviter en cas de varicelle | À éviter en cas de viroses, en particulier, varicelle et épisodes d'allure grippale |

Moyens physiques : méthodes

Elles reproduisent les échanges que l'organisme met naturellement en jeu avec le milieu extérieur pour assurer sa régulation thermique. La thermolyse s'effectue ainsi :

-

•

par radiation (déshabillage) ;

-

•

par conduction (prise de boissons fraîches, etc.) ;

-

•

par évaporation ;

-

•

par convection.

Les facteurs limitant l'analyse de ces différentes méthodes physiques sont :

-

•

l'absence habituelle d'évaluation de leur efficacité par des études méthodologiques correctes ;

-

•

leur efficacité modeste ;

-

•

et transitoire (cédant à l'arrêt de la méthode de refroidissement);

-

•

l'inconfort qu'elles procurent parfois.

Ainsi, des mesures simples sont à privilégier :

-

•

suppléments de boissons hydriques fraîches (notamment la nuit) ;

-

•

retrait des vêtements en excès (ne pas surcouvrir +++);

-

•

aération de la pièce environnante.

La prescription des autres méthodes (bains tièdes, enveloppements humides) est actuellement abandonnée.

L'efficacité des bains tièdes cesse dès la sortie de l'enfant de l'eau et ne saurait dispenser d'un traitement médicamenteux. Dans tous les cas, les traitements médicamenteux antipyrétiques sont les seuls à avoir l'efficacité antipyrétique le plus rigoureusement évaluée dans le contexte du traitement symptomatique d'une fièvre d'un nourrisson.

Traitements médicamenteux

À la différence des méthodes physiques, les médicaments agissent principalement sur les mécanismes de régulation centrale de la fièvre.

Trois moLécuLes étaient utiLisées, en France, en première intention.

Paracétamol (Doliprane, Efferalgan)

Il n'a pas d'action sur la synthèse des prostaglandines et, de ce fait, ne partage pas les effets indésirables communs aux antiinflammatoires non stéroïdiens. après absorption, il est peu lié aux protéines plasmatiques et a ainsi un faible risque d'interactions médicamenteuses.

Sa toxicité hépatique est décrite à des doses supérieures à 120 mg/kg/j (doubLe des doses thérapeutiques), en dose unique. Les surdosages sont involontaires, liés à la multiplication des prises de paracétamol, ou à l'administration concomitante de plusieurs médicaments contenant ce produit (paracétamol « clandestin »).

C'est le médicament le plus utilisé actuellement pour le traitement de la fièvre de l'enfant.

Ibuprofène (Advil, Nureflex, Antarène) et kétoprofène

Ce sont les seuls AINS ayant une AMM pour le traitement de la fièvre de l'enfant.

Ils ont des effets antipyrétiques, antalgiques et anti-inflammatoires liés à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. L'ibuprofène est indiqué chez l'enfant de plus de 3 mois (le kétoprofène chez l'enfant de plus de 6 mois).

Des effets secondaires ont été décrits : infections des tissus mous (fasciites nécrosantes notamment en cas de varicelle) au cours desquelles ils ne doivent pas être prescrits ; toxicité digestive (hémorragies digestives) ; toxicité rénale (notamment en cas de gastro-entérite avec déshydratation ou chez les enfants ayant une insuffisance rénale).

Aspirine (acide acétylsalicylique) (Aspégic)

Il partage les effetsindésirablesdes autresanti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les risques allergiques, digestifs et rénaux. On lui attribue :

-

•

la survenue du syndrome de Reye (dont l'incidence reste cependant très faible en France 0,7/100 000 enfants en 1996) ;

-

•

la survenue de troubles de l'hémostase : inhibition irréversible de la cyclo-oxygénase plaquettaire, allongeant le temps de saignement ;

-

•

une toxicité aiguë : à des doses supérieures à 100 mg/kg/j.

Prescription pratique symptomatique

-

•

Inscrire sur l'ordonnance les prénom, nom, âge et poids de l'enfant.

-

•

En cas de consultation par téléphone, poser les questions indiquées dans l'encadré 18.2 .

-

•

Recourir à une monothérapie préférentielle par voie orale.

-

•

Utiliser des formes galéniques unitaires adaptées à l'enfant avec recours à des posologies unitaires facilement administrables (actuellement facilitée par les systèmes doseurs) : pipettes graduées en kg de poids (paracétamol, ibuprofène).

-

•

Utiliser en première intention de façon préférentielle le paracétamol (60 mg/kg en 4 prises de 15 mg/kg espacées toutes les 6 heures) sans omettre la prise nocturne. En seconde intention seulement, à la demande, en l'absence complète de défervescence, l'ibuprofène peut être proposé, en alternance « ciblée » à la posologie unitaire de 10 mg/kg (pipettes également graduées en kg de poids) (encadré 18.3 ).

-

•

Informer la famille sur les risques d'une « autoprescription » mal conduite (produits en vente libre en pharmacie).

Encadré 18.2.

Quelles questions poser lors d'une consultation téléphonique ?

-

–

Quel âge a l'enfant ?

-

–

Quel est son poids ?

-

–

Depuis quand a-t-il de la fièvre ?

-

–

Quel est le niveau de la fièvre ?

-

–Y a-t-il des symptômes associés ?

-

-si rhinorrhée, toux : consultation immédiate non obligatoirement nécessaire,

-

-si difficultés respiratoires, douleurs pharyngées, otalgies, boiterie : consultation rapide.

-

-

-

–

L'enfant est-il capable de boire ?

-

–

Quel est son degré d'activité ?

-

–

Quelle est la qualité du contact de l'enfant avec l'environnement ?

-

–

Quel traitement a-t-il pu être éventuellement administré spontanément par la famille : mesures physiques, antipyrétiques (à quelle dose, rapidité et efficacité de la chute thermique sous le traitement prescrit) ?

Encadré 18.3.

Type d'ordonnance pour un nourrisson âgé de 1 an (10 kg) atteint d'une infection fébrile virale (température initiale à 39,5 °C)

Nom, prénom Poids : 10 kg

-

–

Découvrir l'enfant.

-

–

Lui proposer fréquemment à boire (biberons supplémentaires y compris la nuit).

-

–Donner :

-

-paracétamol (ex : Doliprane, Efferalgan division 10) ;

-

-toutes les 6 heures ;

-

-systématiquement pendant les 24 à 48 premières heures.

-

-

-

–Uniquement, si 3 heures après la prise de Doliprane :

-

-l'enfant garde une température supérieure à 39 °C ;

-

-et semble inconfortable ;

-

-proposer une prise : ibuprofène (Advil ou Nurefl ex) division 10.

-

-

-

–

(À ne pas renouveler systématiquement en alternance pour ce dernier).

-

–

Reconsulter si persistance de la fièvre > 72 h ; ou apparition de signes nouveaux qui vous inquiètent.

Autres types de prescriptions antihyperthermiques en monothérapie

-

•

La voie intrarectale doit être réservée aux cas d'intolérance digestive haute ou basse ou lorsqu'une action antipyrétique prolongée (nocturne) est recherchée dans les fièvres modérées (10 à 20 mg/kg par prise pour le paracétamol à renouveler 2 à 3 fois par 24 heures).

-

•

La voie injectable (Perfalgan : 7,5 mg/kg < 1 an < 10 kg) est celle de l'urgence et de la sévérité (hyperthermie majeure ou rebelle supérieure à 41 °C). Elle peut être administrée à la dose de 15 mg/kg/injection à renouveler s'il y a lieu trois à quatre fois par 24 heures si nécessaire (jusqu'à 60 mg/kg/24 h).

En cas d'antécédents de convulsions fébriles (ne bénéficiant pas d'un traitement anticonvulsif préventif au long cours), il est généralement proposé aux parents d'administrer à l'enfant, au domicile, en cas de récidives des convulsions, du diazépam (Valium) par voie intrarectale à la dose 0,5 mg/kg.

Traitement de la cause de la fièvre

Il sera adapté à l'étiologie retrouvée (on se reportera aux chapitres concernés) en gardant à l'esprit que les infections virales sont les plus fréquentes chez le jeune nourrisson et le jeune enfant et que l'antibiothérapie ne saurait être systématique dans un tel contexte.

Toujours é:valuer, en cas de non-hospitalisation :

-

–

la compréhension de la prescription écrite par les familles ;

-

–

les possibilités de traitement (la nuit) ;

-

–les règles de surveillance :

-

–en informant qu'une maladie virale peut entraîner une fièvre supérieure à 3 jours qu'il appartient à la famille de tolérer…

-

–en précisant, sans alarmer, les signes de gravité qui doivent conduire à une nouvelle consultation urgente : anomalies du teint, des cris, pleurs inconsolables, troubles de la conscience, troubles hémodynamiques, etc.

-

–

Fièvre aiguë chez le nourrisson âgé de moins de 3 mois

V. Gajdos

La fièvre ne doit jamais être considérée comme un symptôme banal du fait d'un plus grand risque d'infections bactériennes invasives décrites à cet âge. Elle est définie par une température supérieure à 38 °C, mesurée par voie rectale. Les difficultés diagnostiques particulières à cette tranche d'âge tiennent au caractère non spécifique et souvent paucisymptomatique de l'expression d'infections potentiellement sévères (IPS) à leur début.

Une fièvre isolée, chez un enfant de moins de 3 mois, peut révéler aussi bien une infection virale sans gravité qu'une bactériémie nécessitant un traitement urgent.

Épidémiologie des infections du nourrisson âgé de moins de 3 mois

Les études menées chez des enfants hospitalisés montrent qu'environ deux tiers d'entre eux ont une infection virale. Les virus varient en fonction des saisons : entérovirus avant tout en été et en automne, VRS et influenzae en hiver.

Environ 10 % des nourrissons fébriles âgés de moins de 3 mois ont une bactériémie avec des risques de complications (méningites).

Prévalence des infections bactériennes sévères en cas de fièvre isolée < 3 mois

-

–

< 1 mois : 11 %.

-

–

1-2 mois : 7 %.

-

–

Bactériémie : 2 à 5 % selon études.

-

–

Méningites bactériennes : 0,5 %.

-

–

Pyélonéphrite aiguë : 5 %.

L'incidence de la bactériémie est plus élevée chez l'enfant âgé de moins d'un mois.

On définit comme IPS à cet âge les infections totalement reliées à certaines causes : méningite, infection urinaire, pneumopathie, ostéoarthrite, cellulite ou cellulodermite, gastro-entérite. Certains y incluent l'otite moyenne aiguë.

Signes de haut risque d'infections potentiellement sévères nécessitant une hospitalisation

Ce sont :

-

•

des troubles de la vigilance et/ou du tonus ;

-

•

des troubles du comportement : anomalies du cri, anomalies de la réactivité à la parole et/ou au sourire de l'entourage familier, irritabilité et/ou inconsolabilité, difficultés d'alimentation ;

-

•

des anomalies de l'hémodynamique évaluées avant tout sur l'augmentation de la fréquence cardiaque (et l'augmentation du temps de recoloration [> 3 secondes]) ;

-

•

des anomalies de la coloration : pâleur, cyanose, marbrures même transitoires ;

-

•

des signes de détresse respiratoire appréciés sur la fréquence respiratoire, le rythme respiratoire (régulier ou irrégulier), les signes de lutte ;

-

•

des signes de déshydratation ou un refus de boire ;

-

•

une distension abdominale ;

-

•

des signes en faveur d'une infection des parties molles ou du squelette (douleurs à la mobilisation) ;

-

•

la coexistence d'un purpura.

-

•

les nourrissons fébriles âgés de moins de 3 mois n'ayant pas de signes de haut risque mais dont le milieu familial ne peut assurer la surveillance et le dépistage des signes d'alarme du fait d'un faible niveau de compréhension et/ou de mauvaises conditions socio-économiques et/ou d'une anxiété trop importante.

Le bas risque infectieux est chez le jeune nourrisson fébrile de moins de 3 mois défini sur l'absence de signes cliniques définissant le haut risque… : une normalité hématologique ou biologique (absence de syndrome inflammatoire : CRP < 20 mg/L) ou absence d'anomalies radiologiques thoraciques.

Propositions pratiques d'orientation et de traitement (fig. 18.5)

Fig 18.5.

Conduite à tenir devant une fièvre > 38 °C chez un nourrisson de moins de 3 mois.

Nourrisson répondant aux critères cliniques de haut risque d'infection bactérienne

-

•

Orientation hospitalière pour numération formule sanguine ; CRP ; procalcitonine (anormale si > 0,5 μg/L) ; hémoculture ; ECBU ± selon le contexte, examen du liquide céphalorachidien (systématique < 6 semaines) et cliché thoracique.

-

•

Traitement antibiotique initié selon les données cliniques dans un contexte hospitalier : ceftriaxone 50 mg/kg en 1 injection par ± gentamycine en 1 injection : 5 mg/kg/j.

Nourrisson répondant aux critères de bas risque clinique

La surveillance (encadré 18.4 ) est possible au domicile en cas de possibilités de contacts faciles avec le médecin traitant ou avec les urgences hospitalières les plus proches avec information de la famille d'un recours rapide hospitalier en cas de survenue différée de signes cliniques de sévérité et dans tous les cas, une réévaluation clinique au terme de 24 heures.

Encadré 18.4.

Critères de surveillance

-

–

Niveau de vigilance.

-

–

Qualité du cri.

-

–

Couleur.

-

–

Réaction à la stimulation.

-

–

Réactivité à la parole et/ou au sourire de l'entourage familier.

-

–

Irritabilité et/ou inconsolabilité.

-

–

Acceptation de l'alimentation.

Cas du nourrisson de moins d'un mois (encadré 18.5)

Encadré 18.5.

Nouveau-né fébrile (moins d'un mois)

Les problèmes de diagnostic et de surveillance sont encore plus exigeants qu'aux 2e et 3e mois de vie. La fièvre peut témoigner d'une infection néonatale à révélation tardive dont le diagnostic peut être initialement difficile (symptomatologie non spécifique). Les examens complémentaires sont indispensables pour argumenter ou éliminer a posteriori une cause bactérienne. Il est nécessaire d'hospitaliser ces enfants jusqu'au résultat des examens bactériologiques (cultures).

Une telle attitude se conçoit si tous les critères de risques préalablement définis ont été régulièrement et systématiquement évalués par des médecins ayant l'expérience des très jeunes nourrissons. Elle évite alors le double écueil : celui d'un traitement systématique à l'aveugle comme celui d'un retard thérapeutique face à une infection potentiellement sévère.

BIBLIOGRAPHIE

- Afssaps . Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant. décembre 2004. Paris. [Google Scholar]

- Bachur R.G., Harper M.B. Predictive model for serious bacterial infections among infants younger than 3 months of age. Pediatrics. 2001;108(2):311. doi: 10.1542/peds.108.2.311. 6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- Bourrillon A. Savoir prescrire les antipyrétiques chez le nourrisson. Rev Prat Med Gen. 1990;11:10. 6. [Google Scholar]

- Bourrillon A. Mesure de la température corporelle de l'enfant. Concours Médical. 2004;28(04):126. 36. [Google Scholar]

- Bourrillon A. Fièvre chez le nourrisson. In: Bourrillon A., Cheron G., editors. Urgencespédiatriques. 3e édition. Masson; Paris: 2005. [Google Scholar]

- Gajdos V., Beliah M., Bommenel L. Fièvre du nourrisson de moins de 3 mois. La Revue du Praticien de Médecine générale. 2007;21(786/787):984. 6. [Google Scholar]

- Gaudelus J., Chalvon-Demesay A., Sauvion S. Nourrissons fébriles de moins de 3 mois. Rev Prat Med Gen. 1995;9(282):33. 6. [Google Scholar]

- Pantel R.H., Newman T.B., Benzweig J. Management and outcomes of care of fever in early infancy. JAMA. 2004;29(10):1203. doi: 10.1001/jama.291.10.1203. 12. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

Fièvres éruptives

E. Grimprel

La survenue d'une éruption fébrile chez un enfant est un motif très fréquent de consultation en pédiatrie. Les éruptions fébriles de l'enfant connaissent cependant de nombreuses étiologies (tableau 18.4 ) ; certaines nécessitent d'être reconnues précocement du fait de risques particuliers liés à la maladie qu'elles déterminent. La constatation d'une éruption en climat fébrile chez un enfant impose ainsi une démarche en deux temps :

-

•

le premier est le temps de l'urgentiste qui recherche d'abord des signes de gravité imposant des mesures immédiates ;

-

•

le second est l'étape clinique de l'infectiologue et/ou du dermatologue, c'est-à-dire, in fine, de l'interniste. Elle est complexe car de multiples étiologies peuvent rendre compte d'éruptions similaires (une même éruption peut être de nature infectieuse ou allergique : toxidermie médicamenteuse) et une même étiologie peut donner des éruptions d'aspects différents.

Tableau 18.4.

Principales étiologies des fièvres éruptives de l'enfant selon le type d'éruption.

| Exanthème morbilliforme ou maculopapuleux | Exanthème scarlatiniforme | Éruptions vésiculobulleuses | Érythème noueux |

|---|---|---|---|

|

Infections virales Rougeole Rubéole Exanthème subit Mégalérythème épidémique Mononucléose infectieuse Adénovirose Acrodermatite érythématopapuleuse de Giannotti et Crosti Exanthème unilatéral thoracique Hépatites virales Cytomégalovirus Arboviroses Infections bactériennes Rickettsiose Dermoépidermite bactérienne Maladie de Lyme (érythème chronique migrant) Fièvre typhoïde Infections parasitaires Toxoplasmose Érythème polymorphe simple Maladies inflammatoires Maladie de Kawasaki Maladie de Still Lupus érythémateux systémique Cause médicamenteuse |

Infections bactériennes Scarlatine Syndrome de choc toxique streptococcique et staphylococcique Maladies infl ammatoires Maladie de Kawasaki Cause médicamenteuse |

Infections virales Varicelle Zona Herpès simplex Virus Coxsackie (syndrome pied-main-bouche) Impétigo

Épidermolyse staphylococcique Syndrome de Stevens-Johnson/Épidermolyse toxique ou syndrome de Lyell Infectieux

Toxique

Autres causes Leucémie, lymphome, etc. |

Infections bactériennes Streptocoque Tuberculose Yersiniose Chlamydia Mycoplasme Maladie des griffes du chat Brucellose, pasteurellose, tularémie, leptospirose, syphilis, gonococcie, lèpre, etc. Infections virales Virus Epstein-Barr Parvovirus B19 Infections fungiques Infections parasitaires Paludisme Trypanosomiase Maladies inflammatoires Sarcoïdose Maladie de Behcet Lupus érythémateux systémique Maladie de Crohn, rectocolite ulcérohémorragique, etc. Intolérance médicamenteuse Sulfamides, pénicillines, barbituriques, bromure, œstroprogestatifs, etc. Hémopathies malignes Leucémies Hodgkin |

Signes de gravité

Leur reconnaissance peut conduire à la mise en place d'un traitement urgent.

Ces signes sont :

-

•

la mauvaise « tolérance » de la fièvre : convulsions, troubles de la conscience, troubles hémodynamiques, choc, etc.

-

•l'existence de lésions purpuriques en climat fébrile qui doit avant tout faire suspecter une infection méningococcique et rechercher les autres signes essentiels :

-

–aspect nécrotique, de plus de 3 mm de diamètre, douloureux, déclive et extensif,

-

–tachycardie et mauvaise perfusion périphérique qui sont les signes précoces du choc infectieux ;

-

–

-

•

un aspect sévère de l'éruption : caractère douloureux et inflammatoire des lésions, décollement épidermique extensif avec exsudation plasmatique, atteinte des muqueuses, révélant une urgence infectieuse ou dermatologique.

Tout purpura fébrile doit faire rechercher des troubles hémodynamiques associés.

L'identification de ces signes impose les mesures immédiates de traitement du choc infectieux : remplissage vasculaire, antibiothérapie et hospitalisation en unité de soins intensifs.

Étape clinique

Quelle que soit l'éruption, l'analyse clinique comporte trois phases successives : interrogatoire, analyse de la sémiologie sur un plan dermatologique, puis examen général de l'enfant.

Interrogatoire

Il précise d'abord l'âge de l'enfant, puis :

-

•

la recherche des antécédents de fièvres éruptives ;

-

•

les dates et la nature des vaccinations reçues ;

-

•

le contexte épidémiologique : contage, épidémie scolaire ou familiale, conditions de vie ;

-

•

la chronologie des événements et éventuellement la nature et la durée des signes ayant précédé l'éruption, ou une prise médicamenteuse dans les jours précédant l'éruption ;

-

•

le degré de la fièvre, sa chronologie par rapport à l'éruption et l'aspect de la courbe thermique.

Sémiologie dermatologique

Elle permet de différentier plusieurs types de lésions élémentaires :

-

•

l'érythème se définit comme une rougeur congestive de la peau, sans infiltration palpable et disparaissant à la pression. Il peut être maculeux : petites taches rosées ou rouges sans relief ni infiltration, papuleux : lésions surélevées, d'aspect velouté, souvent associées aux précédentes (éruption maculopapuleuse), diffus en nappes ou en placards ;

-

•

le purpura est une tache rouge due à l'irruption des globules rouges hors des vaisseaux (extravasation). Il se différencie facilement de l'érythème car il ne s'efface pas la pression.

La topographie de l'éruption doit être notée : généralisée ou ¡2 localisée, respectant ou atteignant certaines zones, et l'asso| ciation des éléments entre eux : séparés ou confluents, «s nappes homogènes ou non. L'évolution de l'éruption doit être précisée : son mode d'installation et d'extension, son éventuelle régression suivie et la survenue d'une desquamation. À ce stade de l'examen, il est généralement possible de classer l'éruption :

-

•

érythème localisé ou diffus ;

-

•

érythème en nappe scarlatiniforme : vastes nappes rouge vif, uniformes, parsemées d'un piqueté maculopapuleux qui donne au toucher une sensation de peau grenue, sans intervalle de peau saine. Au sein des plaques, surtout en regard des plis, il peut exister un piqueté purpurique ;

-

•

érythème maculeux roséoliforme : d'aspect souvent très fruste ; il réalise des macules pâles de plusieurs millimètres de diamètre, rondes ou ovalaires, régulières, bien limitées, planes ;

-

•

érythème maculopapuleux morbilliforme : macules lenticulaires rosées ou rouges, planes ou très légèrement saillantes. Ces éléments confluent par endroits pour former de petites nappes de tailles inégales à contours irréguliers et séparées par des intervalles de peau saine ;

-

•

éruption de type urticarien : plaques érythémateuses et infiltrées (ortiées) prurigineuses et surtout fugaces, changeant de localisation d'une heure à l'autre ;

-

•

érythème polymorphe : lésions ovalaires érythémateuses polycycliques et fixées (à la différence de l'urticaire) prenant vers le 3e jour un aspect typique en cocarde (lésion concentrique avec, de l'extérieur vers l'intérieur, une zone érythémateuse, une zone plus claire et une nouvelle zone érythémateuse, purpurique ou cyanotique parfois centrée par un décollement vésiculeux ou bulleux) ;

-

•

érythème noueux : nodules ou nouures (élevures rondes saillantes et profondes, de grande taille) prédominant sur les faces d'extension des membres ;

-

•érythèmes vésiculobulleux :

-

–vésicules : soulèvement épidermique de petite taille contenant un liquide clair, cavité intra-épidermique,

-

–pustule : vésicule à liquide trouble,

-

–bulle : soulèvement cutané de grande taille à contenu clair, hémorragique ou purulent, cavité sous-épidermique.

-

–

Examen clinique

Il doit être précis et complet, et recherche en particulier la présence d'un énanthème buccal ou conjonctival, d'adénopathies, d'une hépatosplénomégalie, d'une atteinte articulaire, de signes digestifs ou méningés.

L'étape finale consistera à établir une présomption étiologique. C'est l'étape indispensable de synthèse entre les données de l'interrogatoire et de l'examen clinique de l'enfant. Elle nécessite donc de replacer l'éruption dans son contexte clinique et évolutif et permet, dans un grand nombre de cas, d'émettre une hypothèse raisonnable reposant sur des arguments clés, positifs ou négatifs.

Orientation du diagnostic

Selon le type d'éruption, les diagnostics possibles sont très différents, c'est pour cela qu'il est utile d'avoir au préalable classé l'éruption. La liste des étiologies présentées ici n'est pas exhaustive mais regroupe les diagnostics les plus importants et les plus fréquents avec les principaux éléments clés du diagnostic. Pour une description plus détaillée des pathologies infectieuses éruptives fébriles de l'enfant, se reporter aussi aux Infections bactériennes page 488 dans ce chapitre.

Érythèmes localisés

Ils ont des causes variées, principalement infectieuses ou inflammatoires exogènes.

Dermoépidermites bactériennes ou érysipèles

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

fièvre élevée, frissons ;

-

•

plaque rouge limitée, infiltrée et douloureuse, parfois recouverte d'un décollement cutané ;

-

•

lésion préexistante, plaie, piqûre, eczéma, etc. ;

-

•

streptocoque A, parfois staphylocoque ;

-

•

atteinte hypodermique évoquée en cas de lésions mal limitées et plus profondes (cellulite ou dermohypodermite bactérienne).

Dermohypodermites inflammatoires ou érythèmes noueux

Les étiologies sont multiples (cf. tableau 18.4) et justifient une enquête systématique.

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une sensation initiale de malaise fébrile avec arthralgies ;

-

•

des nodosités multiples arrondies ou ovalaires fermes, inflammatoires et sensibles plus ou moins saillantes, roses ou rouge vif de 0,5 à plusieurs centimètres ;

-

•

bilatérales et symétriques, à la face d'extension des membres ;

-

•

une évolution subaiguë vers une teinte contusiforme (teintes successives de la biligénie locale, comme un hématome) ;

-

•

une durée prolongée, avec poussées successives sur 3 à 6 semaines.

Érythème chronique migrant (cf. Piqûres de tiques et maladie de Lyme page 495)

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une notion de piqûre de tique dans les jours ou semaines précédents (inconstant) ;

-

•

un érythème annulaire (unique le plus souvent), centré sur le point de piqûre ;

-

•

indolore ;

-

•

l'élargissement centrifuge de l'érythème, progressif sur plusieurs jours.

Exanthème unilatéral thoracique

Pathologie bénigne, probablement d'origine virale du nourrisson, les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

un érythème maculopapuleux mal limité, localisé à la région latérothoracique ;

-

•

un prurit fréquent ;

-

•

une extension centrifuge plus ou moins étendue (pouvant atteindre les membres homolatéraux) ;

-

•

une adénopathie axillaire satellite ;

-

•

une régression spontanée et lente sur plusieurs semaines.

Érythèmes inflammatoires « toxiques »

Ce sont :

-

•

une piqûre d'insecte : érythème inflammatoire souvent papuleux centré par un point de piqûre ou une bulle ;

-

•

une brûlure : thermique ou caustique ;

-

•

un érythème phototoxique : limité aux territoires cutanés exposés à la lumière (visage, dos des mains et avant-bras, jambes).

Éruptions diffuses maculeuses et maculopapuleuses

Elles sont les plus fréquentes et se classent ensemble, regroupant pour leurs étiologies communes les éruptions rubéoliformes et morbilliformes. Les étiologies sont principalement infectieuses (surtout virales) mais aussi allergiques (toxidermies médicamenteuses).

Rougeole

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une notion de contage 7-10 jours avant le début des symptômes ;

-

•

l'absence d'antécédent de rougeole ou de vaccination complète (moins de deux doses) ;

-

•

des signes respiratoires : toux +++ ;

-

•

un déroulement typique de la maladie : phase d'invasion de 3-4 jours (catarrhe généralisé avec fièvre, toux et à l'examen signe de Kôplick) ; phase d'état = éruption débutant (J14) derrière les oreilles, avec marche descendante sur 3 jours, s'atténuant en 48 heures et disparaissant en 4 à 5 jours suivant la même marche descendante.

Rubéole

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une notion de contage 14 jours avant le début des symptômes (souvent absente car la maladie est généralement fruste sur le plan clinique) ;

-

•

l'absence d'antécédent de rubéole ou de vaccination ;

-

•

peu de symptômes associés ;

-

•

le déroulement de la maladie : invasion très brève, fièvre modérée et sensation de malaise général. L'éruption débute au visage puis évolue en une seule poussée : elle se généralise en 24 heures en respectant les extrémités. Des adénopathies occipitales et cervicales postérieures sont fréquentes. Il peut exister parfois une splénomégalie, des arthralgies des petites articulations (adolescent et adulte jeune).

La plupart des rubéoles sont cependant inapparentes !

Exanthème subit ou roséole infantile ou 6e maladie (agent étiologique : HHV-6)

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

l'âge : entre 6 mois et 18 mois (95 % avant 2 ans) ;

-

•

le déroulement de la maladie : typiquement en deux phases : fièvre d'apparition brutale, élevée (≈ 39-40 °C), bien tolérée, pendant 3 à 4 jours avec de faibles oscillations, puis baisse très brutale de la température à 37 °C voire au-dessous et apparition de l'éruption ;

-

•

des petites macules voire maculopapules, plus ou moins marquées, prédominant au tronc et aux membres. L'éruption disparaît en 12 à 24 heures, signant la guérison.

NB : Il existe des formes atypiques, formes hyperthermiques pures sans rash, formes avec rash classique mais sans fièvre.

Mégalérythème épidémique

Il correspond à la primo-infection par le Parvovirus B19.

La contamination se fait par voie respiratoire et l'incubation silencieuse dure 6 à 14 jours.

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

l'âge : enfant âgé de 5 à 10 ans ;

-

•

une notion d'épidémie familiale ou scolaire ;

-

•

les signes négatifs : pas de fièvre, pas d'atteinte de l'état général ;

-

•une éruption caractéristique :

-

–elle débute au visage : érythème bilatéral et symétrique des joues qui paraissent comme souffletées (comme après une paire de claques), entouré d'un halo pâle périphérique. Cet érythème disparaît spontanément en 4 à 5 jours,

-

–la deuxième phase débute 24-48 heures plus tard avec un érythème atteignant les membres (bras, cuisses, jambes) et s'étendant progressivement vers les extrémités et parfois le cou, le thorax et les fesses. Les éléments sont maculeux, légèrement œdémateux avec une majoration périphérique de l'érythème donnant un aspect figuré caractéristique, annulaire ou en carte de géographie. On peut retrouver de larges placards au niveau des fesses. Cette phase peut durer de 1 à 3 semaines,

-

–à la phase terminale, l'éruption devient variable d'un moment à l'autre pendant quelques jours, avec une accentuation possible au soleil, à la chaleur, ou à l'occasion d'émotions ou de stress, avant de disparaître. Des « rechutes » du phénomène éruptif sont possibles pendant les semaines suivantes, après un effort ou une exposition au soleil.

-

–

NB : Une crise érythroblastopénique (anémie aiguë profonde et non régénérative) est possible chez le sujet atteint d'une anémie hémolytique chronique (drépanocytose, thalassémie, etc.).

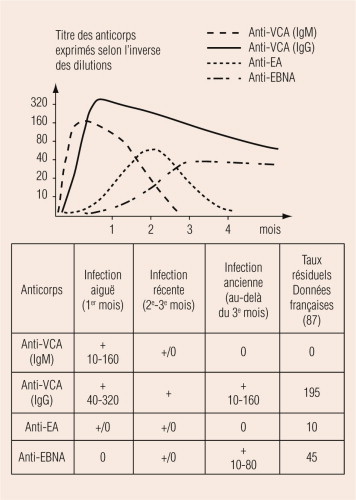

Mononucléose infectieuse

Elle correspond à la primo-infection à virus d'Epstein-Barr. Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

l'éruption morbilliforme : elle existe dans 5 à 10 % des cas en dehors de toute prise d'ampicilline ; elle était quasi constante si de l'ampicilline avait été prescrite. Elle est moins fréquente avec l'amoxicilline. Elle est généralement diffuse, plus rarement localisée aux paumes et aux plantes. Mais ce rash est parfois atypique : scarlatiniforme, purpurique (rechercher une thrombopénie), voire urticarien ;

-

•

les signes associés : altération de l'état général, asthénie, fièvre, angine érythémateuse, érythématopultacée ou pseudo-membraneuse, voix nasonnée (voire paralysie du voile), purpura du voile, œdème des paupières, adénopathies cervicales volumineuses, splénomégalie (en règle modérée).

Acrodermatite érythématopapuleuse de Giannotti et Crosti

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une éruption de survenue brutale sur la face et les extrémités chez un enfant âgé de 2 à 6 ans, apyrétique, avec des éléments maculopapuleux de taille variable ;

-

•

l'association d'une polyadénopathie, d'une hépatospléno mégalie et d'une hépatite anictérique ;

-

•

un état général conservé avec une guérison en 2 à 3 semaines.

NB : Il faut rechercher une hépatite aiguë B, mais d'autres «s micro-organismes peuvent être impliqués : EBV, Entérovirus (Coxsackies B4 et B5, échovirus type 7 et 9), CMV, adénovirus, Rotavirus, virus para-influenza.

Exanthèmes des entéroviroses

Les virus Echo ou Coxsackie donnent des exanthèmes maculeux discrets, survenant par petites épidémies estivales. Un possible syndrome pseudo-grippal non spécifique (céphalées, myalgies, diarrhée) peut être associé.

L'exanthème de Boston est dû à l'echovirus 16 et survient par petites épidémies. L'éruption survient après 2 à 3 jours de fièvre et a un aspect morbilliforme du visage et de la partie supérieure du tronc. Elle s'accompagne parfois d'adénopathies cervicales occipitales et rétro-auriculaires, d'un pseudo-signe de Koplick et de petites vésicules ou de petites érosions punctiformes pharyngées.

Infections à adénovirus

Certains adénovirus peuvent être responsables d'éruptions. Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

une éruption maculopapuleuse morbilliforme, parfois purpurique, prédominant à la partie supérieure du corps ;

-

•

l'association fréquente à une conjonctivite et une adénopathie préauriculaire ;

-

•

parfois, une atteinte respiratoire (bronchite, bronchiolite, foyer pulmonaire) ou digestive (douleurs abdominales, diarrhée).

Fièvre boutonneuse méditerranéenne

Il s'agit d'une infection bactérienne due à Rickettsia conorii, transmise par les tiques du chien. Elle sévit essentiellement dans les régions du pourtour méditerranéen (d'où son nom).

Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

un séjour récent en zone d'endémie ;

-

•

une piqûre de tique (souvent oubliée, rechercher un contact avec des chiens) ;

-

•

des signes généraux marqués : fièvre élevée, frissons, céphalées, myalgies, arthralgies, asthénie ;

-

•

un chancre d'inoculation + adénopathie satellite ;

-

•

une éruption maculopapuleuse non confluente diffuse avec atteinte des paumes et des plantes.

Primo-infection par le VIH

Elle est symptomatique dans plus de la moitié des cas au terme d'une incubation de 2 à 3 semaines.

Les éléments clés du diagnostic sont :

-

•

une exposition connue ou une situation à risque ;

-

•

un syndrome fébrile pseudo-grippal, avec parfois asthénie, adénopathies, pharyngite, érosions buccales et génitales ;

-

•

une éruption érythémato-maculeuse du tronc avec parfois une atteinte du visage ou des paumes et des plantes ;

-

•

un syndrome mononucléosique (inconstant) ;

-

•

une sérologie VIH négative mais une antigénémie P24 et surtout une charge virale positives à ce stade.

Maladie de Kawasaki ou syndrome adénocutanéomuqueux

Vascularite aiguë systémique d'étiologie inconnue, sa gravité est liée aux complications cardiaques (péricardite, myocardite et surtout anévrismes coronaires) qui en font une urgence diagnostique et thérapeutique. Le caractère protéiforme de cette vascularite rend parfois difficile son diagnostic, tous les organes étant susceptibles d'être atteints.

L'éruption du syndrome de Kawasaki est non spécifique et variable dans sa présentation : morbilliforme, rubéoliforme ou scarlatiniforme. Elle touche généralement le tronc. C'est l'association aux autres symptômes clés de la maladie qui permet le diagnostic (cf. Maladie de Kawasaki page 454).

Le diagnostic est habituellement porté lorsqu'au moins 4 critères cliniques sur les 5 suivants sont réunis :

-

•

une fièvre de plus de 5 jours ;

-

•

une conjonctivite bulbaire bilatérale non purulente ;

-

•

une atteinte de la cavité buccale (chéilite, stomatite, langue framboisée) ;

-

•

une atteinte des extrémités des membres (œdème induré des mains et des pieds, érythème des paumes et des plantes, desquamation tardive des doigts) ;

-

•

une éruption du tronc, maculopapuleuse ici, mais souvent polymorphe et fréquemment aussi scarlatiniforme (cf. cidessous).

Le sixième critère est la présence d'adénopathies cervicales de plus de 1,5 cm de diamètre, mais n'est pas reconnu par tous. Les autres symptômes les plus fréquents sont : agitation, enfant irritable, diarrhée, douleurs abdominales, arthralgies et arthrites.

Devant un tableau évocateur de syndrome de Kawasaki, il convient d'effectuer en urgence un bilan inflammatoire (NFS, CRP, VS) et une échographie cardiaque (péricardite, épaississement ou dilatation des coronaires). Le traitement est urgent et consiste en l'administration de fortes doses de gammaglobulines intraveineuses.

Urticaires aiguës

Les éléments cutanés sont infiltrés, ce qui peut conduire à discussion, avec les autres causes d'éruption maculopapuleuses (tableau 18.5 ). Les éléments diagnostiques clés sont :

-

•

l'aspect des lésions dermatologiques (cf. ci-dessus) ;

-

•