Abstract

Um die Auswirkungen von COVID-19 zu beurteilen, müssen allen Mitarbeitern im Gesundheitssystem die Symptome und Verläufe der Erkrankung bekannt sein. Erfahrungen und Studien aus den initial am stärksten betroffenen Regionen China und Italien geben erste Rückschlüsse auf Fragen wie Verlauf der Infektion und Risiko für das Krankenhauspersonal. Hier deutet sich an, dass operativ versorgte COVID-19-Patienten ein höheres Risiko im Vergleich zu Nichtinfizierten haben. Weiterhin scheint das OP-Personal einem Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein.

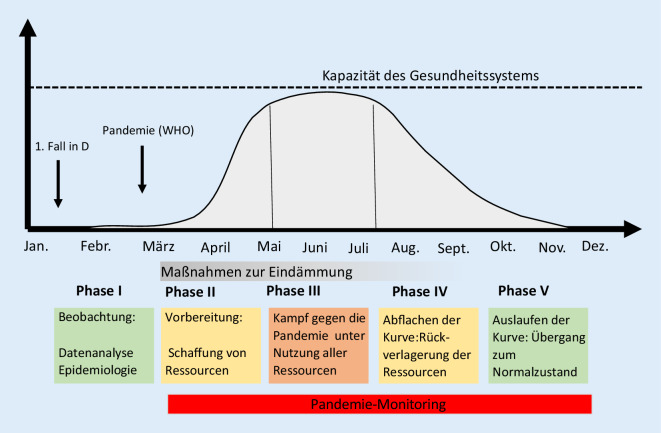

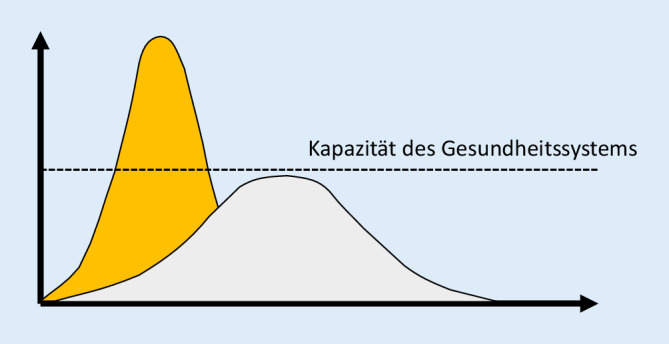

Um das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren, müssen Ressourcen an anderer Stelle eingespart werden. Dazu müssen elektive Operationen reduziert werden. Um Kriterien zu entwickeln, wann welche Operationen durchgeführt werden können, wird die Pandemie in verschiedene Phasen eingeteilt. Diese orientieren sich an der Entwicklung der Pandemiekurve. Dabei sollten bei der Entscheidung, ob eine Operation durchführbar ist, verschiedene Aspekte berücksichtigt werden (Stadium der Pandemie, Funktionsstörung bei Unterlassung, Konflikt mit Ressourcen zur COVID-19-Behandlung, Alternative: ambulante Operation).

Die Empfehlungen zur Durchführung von Operationen sollten immer an die aktuelle, regionale und epidemiologische Situation des Hauses und des jeweiligen Einzugsgebietes angepasst werden. Zu diesem Zwecke ist es sinnvoll, ein lokales Komitee im Krankenhaus zu bilden, das diese Lagebeurteilung täglich vornimmt. Generelle Operationsverbote erscheinen medizinisch nicht sinnvoll.

Schlüsselwörter: COVID-19, SARS-CoV‑2, Orthopäde, Unfallchirurg, Pandemie

Abstract

In order to assess the effects of COVID-19, all health care workers must be aware of the symptoms and course of the disease. Experience and studies from the regions most affected in China and Italy give preliminary information on issues such as the course of infection and the risk to hospital staff. This suggests that surgically treated COVID-19 patients have a higher risk compared to noninfected patients. The surgical staff also appear to be at increased risk of infection. Furthermore, to prevent the health care system from collapse, resources must be saved elsewhere. Elective operations must be reduced. In order to develop criteria for which operations can be performed, the pandemic is divided into different phases. These are based on the development of the pandemic curve. Various aspects should be taken into account when deciding whether an operation is feasible (stage of pandemic, dysfunction in case of omission, conflict with resources for COVID-19 treatment, alternative: outpatient surgery). Thus, the recommendations for carrying out operations should always be adapted to the current, regional and epidemiological situation of the hospital. For this purpose, it is necessary to form a local committee in the hospital to carry out this assessment on a daily basis. General surgical bans do not seem to make medical sense.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV‑2, Orthopedic, Trauma surgeon, Pandemic

Einleitung

Als Ende letzten Jahres im weit entfernten chinesischen Wuhan aufgrund einer Häufung von Lungenentzündungen ein bis dahin unbekanntes Coronavirus (SARS-CoV-2) entdeckt wurde, ahnten wir nicht, zu welcher Krise sich dieser Krankheitsausbruch entwickeln würde. Die von diesem neuartigen Erreger hervorgerufene Lungenerkrankung wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schnell mit dem Terminus COVID-19 bezeichnet (Abb. 1).

Die Krankheitsverläufe von COVID-19 variieren stark. Neben symptomlosen Infektionen werden überwiegend milde bis moderate Verläufe beobachtet. Besorgniserregend sind jedoch auch schwere Verläufe mit beidseitigen Lungenentzündungen bis hin zu Lungenversagen und Tod, die überwiegend bei älteren Patienten beobachtet werden [10].

SARS-CoV‑2 verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion, aber auch auf Oberflächen können die Viren über Stunden bis Tage infektiös bleiben [10]. Des Weiterem führt die hohe Ansteckungsgefahr bei COVID-19 ohne Schutzmaßnahmen zu einem exponentiellem Wachstum. Eine frühe Untersuchung der ersten 425 Patienten aus Wuhan hat herausgefunden, dass ein infizierter COVID-19-Patient 2,2 (= Basisreproduktionsrate R0) weitere Personen ansteckt (95 % Konfidenzintervall [CI], 1,4–3,9) [15]. Zhang et al. untersuchten den Ausbruch der Erkrankung auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess und kamen auf ähnliche Zahlen (R0, 2,28 [95 % CI, 2,06–2,52]) [15]. In Italien kamen Remuzzi und Remuzzi auf einen Wert zwischen 2,76 und 3,2517 [15]. Derzeit liegt die Basisreproduktionsrate in Deutschland bei 0,7–0,8.

Lange wurde seitens des Robert Koch-Institutes (RKI) keine große Gefahr für Deutschland gesehen, obwohl bereits Ende Januar seitens der WHO eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen wurde [13]. Bereits Ende Januar traten auch in Deutschland die ersten Fälle auf und das Virus breitete sich in der Folgezeit schnell hierzulande aus. Auch das RKI hob schrittweise die Warnstufen für die Ausbreitung von SARS-CoV‑2 an. Zu dieser Zeit hatte sich die Ausbreitung von SARS-CoV‑2 in Italien schon zu einer nationalen Krise entwickelt. Bereits in der ersten Märzhälfte wurden auch in Deutschland erste Fortbildungsveranstaltungen abgesagt. Das Leben in der Orthopädie und Unfallchirurgie ging jedoch zunächst normal weiter. Spätestens als jedoch der Generaldirektor der WHO am 11.03.2020 die Pandemie ausrief und als Gesundheitsminister Jens Spahn am 12.03.2020 dazu aufforderte, alle planbaren Operationen zu verschieben, war die SARS-CoV-2-Pandemie endgültig in der deutschen Orthopädie und Unfallchirurgie angekommen. Als Fach mit einem sehr hohen Anteil elektiv planbarer Operationen ist die Orthopädie und Unfallchirurgie stark von dieser Maßnahme betroffen.

Seitdem hat sich unsere Arbeitswelt radikal geändert. Eine Situation wie in Italien (lokale Überforderung der Strukturen des Gesundheitssystems) sollte in Deutschland vermieden werden. Daher sollten innerhalb unseres Gesundheitssystems Schwerpunkte verlagert werden, um neue Ressourcen (Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit) zu schaffen. Der Einsatz des Anästhesiepersonals wurde auf die neu geschaffenen Intensivkapazitäten verlagert. Fachfremdes ärztliches Personal (Orthopäden und Unfallchirurgen) wurden auf Intensivstationen eingearbeitet. Von diesen Veränderungen waren nicht nur die großen Kliniken betroffen. Auch in den Praxen mit operativer Ausrichtung waren die Veränderungen schnell spürbar, da die operativen Leistungen oft in Kliniken erbracht werden. Trotz des Wegfalls der elektiven Operationen müssen dringend erforderliche Operationen am Muskel- und Skelettsystem weiter möglich sein. Hier bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten und manchmal auch unterschiedliche Sichtweisen, welche Operationen, in welcher Phase noch durchgeführt werden sollen. Die durch diese Maßnahmen bedingten wirtschaftlichen Folgen für die Leistungserbringer sind derzeit nicht absehbar.

Erschwert wird die tägliche Arbeit – im Krankenhaus und in der Praxis – außerdem durch erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die erforderliche Schutzausrüstung und Schutzmaßnahmen. Im Hinblick auf die Arbeit auf der Station existieren zwar klare Empfehlungen seitens des RKI. Ein Problem in vielen Gesundheitseinrichtungen ist jedoch die Verfügbarkeit von Schutzausrüstungen (z. B. Schutzmasken). Auch hier bestehen erhebliche Unsicherheiten, welche Schutzmaske wie am besten schützt.

Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der SARS-CoV-2-Pandemie existiert Verunsicherung. Dabei ist zu erwarten, dass uns die Pandemie aufgrund der Abflachung der Kurve dieses Jahr begleiten wird. Die Erfahrungen mit der spanischen Grippe haben gezeigt, dass auch mit einer zweiten oder dritten Welle (Anstieg der Infektionszahlen) gerechnet werden kann [12]. Auch bei der ersten SARS-Epidemie im Jahre 2003 wurden zwei Infektionswellen beobachtet [9]. Die MERS-Epidemie hingegen zeigte keine zweite Welle.

Bereits jetzt wird über die Absage von Kongressen für den Herbst 2020 nachgedacht.

Mit diesem Übersichtsartikel im Knie-Journal möchten wir die durch die SARS-CoV-2-Pandemie entstandenen Probleme für Orthopädie und Unfallchirurgie skizzieren und insbesondere auf die Auswirkungen von COVID-19 auf den operativen Alltag eingehen.

Symptome und Verläufe von COVID-19

Um die Auswirkungen von COVID-19 zu beurteilen, müssen allen Mitarbeitern im Gesundheitssystem die Symptome und Verläufe der Erkrankung bekannt sein.

Wie schon erwähnt, sind die Krankheitsverläufe von COVID-19 oft unspezifisch und sie variieren stark. Es sind symptomlose Verläufe bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod beschrieben [10]. Allgemeingültige Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf sind daher nicht möglich. Häufigste Symptome sind jedoch Fieber und Husten (Tab. 1). Weitere Symptome sind Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Geschmacksirritationen und Geschmacksverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag und Lymphknotenschwellung [10].

| Husten | 53 % |

| Fieber | 42 % |

| Schnupfen | 23 % |

Beobachtungen aus Wuhan/Hubei haben gezeigt, dass der Anteil milder und moderater Verläufe bei 80 % liegt (Tab. 2). Die Daten aus China lassen sich jedoch nicht unbedingt auf Deutschland übertragen (Datenqualität, Testrate, unterschiedliches Gesundheitssystem etc.). So lag in anderen Provinzen Chinas der Anteil der schweren Verläufe nur bei 3 % (Kontaktpersonennachverfolgung, keine Überlastung des Gesundheitssystems) [2].

| Schwere der Erkrankung | (%) | Klinik |

|---|---|---|

| Mild/moderat | 80 | Mild: Krankheitsverläufe ohne Zeichen einer Pneumonie |

| Moderat: Leichte Pneumonie, radiologisch auf weniger als die Hälfte der Lunge begrenzt, keine Atemnot und Sauerstoffsättigung über 93 % | ||

| Schwer | 14 | Atemnot, Sauerstoffsättigung unter 94 %, Lungeninfiltrate in mehr als der Hälfte der Lunge |

| Kritisch bis lebensbedrohlich | 6 | Lebensbedrohlich (mit Lungenversagen, septischem Schock oder multiplem Organversagen) |

Ältere Personen ab etwa 50–60 Jahren haben ein höheres Risiko für schwere Verläufe (86 % der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jahre alt oder älter) [10]. Weitere Risikofaktoren für schwere Verläufe sind Rauchen und Vorerkrankungen (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck, COPD, chronische Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, Tumoren, geschwächtes Immunsystem) [10]. Bei schweren Verläufen beträgt die Zeit vom Symptombeginn bis zur Aufnahme auf die Intensivstation ungefähr 10 Tage [10].

SARS-CoV-2-Pandemie und orthopädische und unfallchirurgische OP-Indikationen

Um die Ressourcen des Gesundheitssystems für die Behandlung von COVID-19-Patienten zu bündeln, wurde empfohlen, nicht dringliche Operationen zu verschieben oder zurückzustellen. In manchen Regionen wird die Durchführung planbarer Operationen sogar behördlich untersagt (Bayern bis 15.05.2020). In Berlin hingegen werden die Krankenhäuser angehalten, ihre normale Versorgung auf 50 % der Kapazität herunterzufahren, um die frei gewordenen Kapazitäten der Bekämpfung von COVID-19 zur Verfügung zu stellen.

Das Verschieben planbarer Operationen dient dazu, materielle (Beatmungsgeräte), räumliche (Intensivkapazitäten) und personelle Ressourcen (anästhesiologisches und orthopädisch-unfallchirurgisches Personal) für die Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung zu stellen. Da kommt im klinischen Alltag gelegen, dass eine intensivmedizinische Ausbildung zum orthopädischen und unfallchirurgischen Facharztkatalog gehört.

Trotz der oben genannten Definition ist es im klinischen Alltag unklar, welche Operationen unter diese Definition fallen. Hier kann es zu Konflikten ökonomischer und organisatorischer Interessen kommen. Daher hat die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) Empfehlungen für den Umgang mit Unfallverletzten und dringlichen OP-Indikationen zusammengestellt [5]. Diese orientiert sich an Empfehlungen des American College of Surgeons und der American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) [1]. Dabei wird die Pandemie in drei verschiedene Phasen eingeteilt (Abb. 2).

In Phase 1 (kein Krisenzustand) sind die Ressourcen des Gesundheitssystems nicht beansprucht. Diese entspricht dem Beginn der Pandemie, wo die Patientenzahlen noch niedrig sind (in Deutschland bis ca. Mitte März). In dieser Phase können nach Empfehlungen der AAOS elektive Operationen weiter durchgeführt werden. Elektive Operationen dienen der Therapie chronischer Probleme, deren Durchführung sicherlich verzögert werden kann, ohne den Patienten oder das endgültige Ergebnis wesentlich zu schädigen. Obwohl bei einigen Personen ein Argument für die Notwendigkeit einer Operation aufgrund von Schmerzen oder Funktionsstörungen besteht, ist das entscheidende Prinzip, dass eine Verzögerung der Behandlung das endgültige Ergebnis nicht wesentlich verändert. Solche Operationen umfassen den Gelenkersatz, Wirbelsäulenfusionen, chronische Gelenkerkrankungen (z. B. atraumatische, chronische Rotatorenmanschettenrisse, chronische Instabilitäten und degenerative Meniskusrisse) und andere Zustände, die, obwohl sie schmerzhaft sind, durch eine Verzögerung der Behandlung nicht verändert werden (Tab. 3).

| Phase 2 | Phase 3 | |||

|---|---|---|---|---|

| Einplanen | Verschieben | Einplanen | Verschieben | |

| Sporttraumatologie | Akute Gelenkschmerzen nach Trauma (Knie, Schulter, OSG, Ellenbogen, Hüfte) | Chronische Gelenkschmerzen nach Trauma (Knie, Schulter, OSG) | Frische Verletzung der unteren Extremität mit Unvermögen der Belastung | Akute Schmerzen der unteren Extremität mit Möglichkeit der Belastung |

| Infektionen | Infektionen | |||

| Gelenkluxation | ||||

| Traumatologie | Frische Frakturen | Frakturen älter als 4 Wochen | Frische Frakturen | Weichteilverletzung |

| Traumatische Verletzungen | Ruptur der Quadrizepssehne | Verzögerte Knochenheilung | ||

| Pseudarthrosen, verzögerte Frakturheilung | Ruptur der Patellarsehne | Pseudarthrosen | ||

| Infektionen | Akute Veränderung chronischer Beschwerden mit Funktionsverlust | Chronische Infektionen | ||

| Rekonstruktive Chirurgie/Endoprothetik | Akute Knieschmerzen | Chronische Knieschmerzen | Akutes Unvermögen der Belastung | Akute oder chronische Knieschmerzen |

| Belastung mit Gewicht nicht möglich | Hüftluxation | |||

| Hüftluxation | Knieluxation | |||

| Knieluxation | Akute Schmerzen nach Knieprothese | |||

| Akute Schmerzen nach Knieprothese | Periprothetische Fraktur | |||

| Periprothetische Fraktur | Sezernierende Wunde, Verdacht auf Infektion nach Gelenkersatz | |||

| Sezernierende Wunde, Verdacht auf Infektion nach Gelenkersatz | ||||

| Orthopädische Onkologie | Infektionen incl. Gelenkinfektionen | Gutartige Weichteiltumoren | Infektionen incl. Gelenkinfektionen | – |

| Sarkome und andere primäre Tumoren im „Chemo oder Radiatio-Fenster“ | Gutartige Knochentumoren, deren OP warten kann | Sarkome und andere primäre Tumoren im „Chemo oder Radiatio-Fenster“ | ||

| Aggressive benigne Knochentumoren | Elektiver Gelenkersatz | Aggressive benigne Knochentumoren | ||

| Drohende pathologische Frakturen (incl. periprothetische Frakturen) | Drohende pathologische Frakturen (incl. periprothetische Frakturen) | |||

| Pathologische Frakturen | Pathologische Frakturen | |||

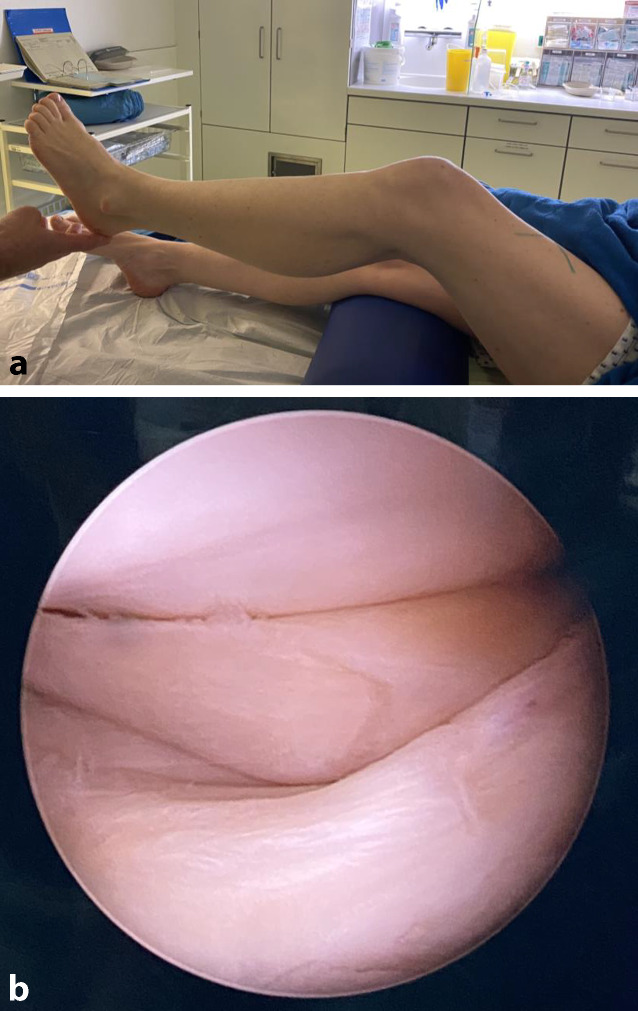

Phase 2 (Kürzung der Elektivoperationen) dient der Vorbereitung auf den Höhepunkt der Pandemie. In dieser Phase steigen die Infektions- und Patientenzahlen, ohne das Gesundheitssystem zu belasten. Diese Phase dient jedoch der oben erwähnten Bündelung vorhandener Ressourcen zur Therapie von COVID-19-Patienten. Es geht dabei darum, das Gesundheitssystem auf die Therapie einer sehr hohen Anzahl COVID-19-Patienten zu konditionieren. Dabei müssen schrittweise personelle, räumliche und materielle Ressourcen verlagert werden. Dabei sind ggf. Einarbeitungszeiten zu berücksichtigen (Einsatz von Kollegen aus der Orthopädie und Unfallchirurgie auf der Intensivstation oder Inneren Medizin). In dieser Phase sollten bei elektiven Indikationen möglichst ambulante Operationen in Betracht gezogen werden, um stationäre Ressourcen zu schonen. Kreuzbandrekonstruktionen, Meniskusoperationen bei Korbhenkelriss (Abb. 3), akute traumatische Rotatorenmanschettenrupturen, Bizepssehnenverletzungen und dislozierte Frakturen stellen in dieser Phase typische Indikationen dar (Tab. 3).

In der Phase 3 (keine Elektivoperationen), wenn das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt und Ressourcen von größter Bedeutung sind, wird die Option für eine Operation noch eingeschränkter. In dieser Phase besteht dringender Bedarf an Intensivbetten und Beatmungsgeräten. Unter diesen Bedingungen sollte nur die operative Versorgung von Verletzungen oder Erkrankungen in Betracht gezogen werden, bei denen ein sofortiger chirurgischer Eingriff eine signifikante Funktionsbeeinträchtigung verhindern würde (z. B. bestimmte dislozierte Frakturen, Infektionen, Tumoren, Kompartmentsyndrom etc.). Wenn möglich, sollten Narkoseverfahren verwendet werden, die keine Beatmung erfordern (Ressourcenschonung). Derzeit sieht es so aus, dass Phase 3 in Deutschland nicht erreicht wird.

Um Konflikte zwischen orthopädisch-unfallchirurgischer Patientenversorgung und Versorgung von COVID-19-Patienten zu vermeiden, sollten die Empfehlungen zur Durchführung von Operationen immer an die aktuelle Situation angepasst werden. Zu diesem Zwecke ist es sinnvoll, ein lokales Komitee im Krankenhaus zu bilden, das diese Lagebeurteilung täglich vornimmt (Vorschlag: Orthopäde/Unfallchirurg, Anästhesist, Klinikleitung und OP-Leitung). Zur Beurteilung der Lage vor Ort sollte der Anstieg der Neuinfektionen, die Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten (Reserven für COVID-19-Patienten) und die Zahl der mit COVID-19 belegten Intensivbetten bekannt sein (Abb. 4). Wichtig ist dabei, sowohl die Zahlen im eigenen Haus als auch die Zahlen im Umfeld Stadt/Kreis/Region zu beachten. Auch die gesetzlichen Vorgaben oder behördlichen Empfehlungen gilt es zu berücksichtigen. Abb. 4 zeigt die Relation der mit COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten und die freien Kapazitäten in Berlin am 07.04.2020. Zu dieser Zeit wurde die Situation als Phase 2 eingeschätzt. Es ist sinnvoll, die Lage immer regional angepasst zu beurteilen. Verordnungen, die pauschal ganze Bundesländer betreffen, machen keinen Sinn.

In die Entscheidung, ob eine Operation unter den gegebenen Bedingungen durchführbar ist, sollte nicht nur der Aspekt der Funktionsstörung bei Unterlassung einfließen. Es sollte auch berücksichtigt werden, inwieweit die Durchführung dieser Operation die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigt [3]. So eignen sich planbare Operationen, die postoperativ Intensivkapazitäten benötigen, nicht für die Phase 3. Auch in Phase 2 sind elektive Operationen, die Intensivkapazitäten benötigen, kritisch zu sehen.

In Singapur werden z. B. Operationen bevorzugt behandelt, wenn sie ambulant oder tagesstationär erfolgen (Arthroskopien von Knie‑, Schulter- und Sprunggelenk) [3]. Auch der Verzicht auf eine Intubationsnarkose schont die zur Bekämpfung der Pandemie notwendigen Ressourcen [3]. Ebenfalls sollte das Risikoprofil der Patienten in die Entscheidung mit einbezogen werden. So laufen in Singapur ambulante Eingriffe in separaten Einheiten, die nicht zur COVID-19-Bekämpfung gehören, während der Pandemie weiter [3]. Medizinische Gründe, die gegen diese Praxis sprechen, erschließen sich nicht, sodass keine Rationale für generelle Operationsverbote existiert.

Bisher wurden diese Empfehlungen nur im Hinblick auf den Höhepunkt der Pandemie ausgesprochen. Sie müssen aber dringend für die folgenden Phasen des Pandemierückganges erweitert werden („Exit“-Strategie). Demnach könnte die sich an die Phase 3 anschließende Phase, in der die Zahl der Neuinfektionen wieder zurückgeht, als Phase 4, und das weitere Abflachen der Pandemiekurve als Phase 5 bezeichnet werden.

In der Phase 4 (vermehrt Elektivoperationen) sollten die der COVID-19-Bekämpfung zur Verfügung gestellten Ressourcen wieder mehr und mehr der Versorgung orthopädischer und unfallchirurgischer Patienten dienen. Hier kann die Rückverlagerung schneller erfolgen als in Phase 2, da die Einarbeitungszeiten entfallen. Es sind in dieser Phase jedoch weiter personelle Kapazitäten auszugleichen, wenn sich das Krankenhaus an der Versorgung von COVID-19-Patienten beteiligt. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Versorgung von COVID-19-Patienten sehr personalintensiv ist (Separation von anderen Intensivpatienten, Infektionsprävention). Eine regelmäßige Lagebeurteilung durch das lokale „Monitoring-Komitee“ sollte weiterhin erfolgen, da immer mit einer zweiten oder dritten Welle gerechnet werden kann. In dieser Phase können die OP-Indikationen nach Einschätzung der Autoren wieder in den elektiven Bereich ausgedehnt werden. Das betrifft auch die Endoprothetik, wenn auch hier das Risikoprofil der Patienten (Alter und Komorbiditäten) berücksichtigt werden muss.

In Phase 5 (Auslaufen der Kurve) sind alle elektiven Operationen durchführbar. Allerdings sollte auch in dieser Phase weiter das „Monitoring“ der Pandemieentwicklung erfolgen (CAVE zweite und dritte Welle).

SARS-CoV-2-Infektionen bei orthopädisch-unfallchirurgischen Patienten

Es existiert bisher nur eine Studie über orthopädisch-unfallchirurgische Patienten [8]. In dieser Studie konnten 10 Patienten mit einer Fraktur, die an COVID-19 erkrankt waren, untersucht werden. Diese Patienten wiesen die bekannten typischen COVID-19-Symptome auf. Dabei fiel auf, dass die klinischen Verläufe bei Patienten mit Fraktur schwerwiegender waren als bei Patienten mit COVID-19 ohne Fraktur. Drei Patienten wurden operiert, während die anderen aufgrund ihres beeinträchtigten Allgemeinstatus nicht operativ behandelt wurden. Von diesen 10 Patienten starben 3 Patienten an Tag 8 und einer an Tag 14 nach der stationären Aufnahme. In einer weiteren Studie aus Italien wurden 20 orthopädisch-unfallchirurgische COVID-19-Patienten analysiert, die auch operativ behandelt wurden1. In dieser Kohorte starben 4 Patienten. Diese Studien zeigen, dass die Mortalität orthopädisch-unfallchirurgischer Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind, hoch ist. Auch diese Beobachtungen müssen bei der OP-Indikation bei COVID-19-Patienten berücksichtigt werden.

SARS-CoV-2-Infektionen beim Gesundheitspersonal

Nicht nur die Operationsindikationen sind während einer viralen Pandemie, die das Gesundheitssystem belastet, relevant. Bei einem Virus mit einer hohen Übertragungsrate und 20 % schweren Krankheitsverläufen muss auch auf den Schutz von Gesundheitspersonal und Patienten geachtet werden.

Liu et al. [7] haben 22 Personen des ärztlichen Personals und 8 Personen aus der Krankenpflege eines chinesischen Krankenhauses, die an COVID-19 erkrankt waren, untersucht. Das Alter variierte von 21 bis 59 Jahren (Mittelwert 35 ± 8 Jahre). In 26 Fällen kam es zu einem milden und in 4 Fällen zu einem schweren Verlauf. Alle Personen hatten räumlichen Kontakt unter einem Meter zu einem an COVID-19 erkrankten Patienten. Die durchschnittlichen Kontaktzeiten betrugen 12 min (7–16 min) [7].

In einer weiteren retrospektiven Studie aus China wurden zwischen dem 7. Januar und dem 11. Februar 2020 insgesamt 54 Fälle von mit SARS-CoV‑2 infiziertem medizinischen Personal aus dem Tongji-Krankenhaus in Wuhan analysiert [4]. Nur 3,7 % des infizierten medizinischen Personals war in der Notaufnahme eingesetzt. Achtzehn Prozent der Infizierten stammten aus technischen Abteilungen (z. B. Labor, Radiologie) und insgesamt 72,2 % der Infizierten aus anderen klinischen Disziplinen. In dieser Studien hatten die schweren Verläufe ein durchschnittliches Alter von 38 Jahren [4].

Guo et al. haben in Wuhan insgesamt 26 orthopädische Chirurgen aus 8 Krankenhäusern identifiziert, die an COVID-19 erkrankt waren [6]. Die Inzidenz in jedem Krankenhaus variierte zwischen 1,5 und 20,7 % [6]. Die vermuteten Expositionsorte waren allgemeine Stationen (79,2 %), sonstige öffentlich zugängliche Orte im Krankenhaus (20,8 %), Operationssäle (12,5 %), die Intensivstation (4,2 %) und die Ambulanz (4,2 %) [6]. Präventiv wirkten in dieser Studie Schulungen zu Präventionsmaßnahmen und das Tragen von Atemschutzmasken [6].

Diese Studien zeigen, dass das medizinische Personal einem Risiko ausgesetzt ist, sich mit COVID-19 zu infizieren [4, 6]. Insbesondere in medizinischen Disziplinen, die nicht direkt oder nur in vermindertem Umfang an der COVID-19-Bekämpfung beteiligt waren, kam es zu Infektionen. Ein Grund kann sein, dass in diesen Disziplinen die Schutzmaßnahmen weniger strikt gehandhabt werden. Alarmierend ist die Beobachtung, dass das durchschnittliche Alter schwerer Verläufe in dieser Patientengruppe deutlich niedriger als in der Allgemeinbevölkerung lag. Über die Ursachen kann man nur spekulieren (höhere Viruslast bei Infektion, wiederholte Exposition, körperliche und psychische Erschöpfung?). Bei orthopädischen Chirurgen, die an COVID-19 erkrankt waren, zählte körperliche Erschöpfung zu den Risikofaktoren. Zusammenfassend unterstreichen diese Daten jedoch, dass ein strenger Mitarbeiterschutz bei sämtlichen Personen, die zur Zeit der SARS-CoV-2-Pandemie im Gesundheitssystem arbeiten, notwendig ist. Eine wichtige Maßnahme ist dabei die permanente Maskenpflicht. Nur so kann verhindert werden, dass Personen, die nicht dauernd mit COVID-19-Patienten arbeiten, unerwartet ungeschützten Kontakt zu einem positiven Patienten haben. Das gilt besonders für Patienten, die aus einem anderen Grunde (z. B. Fraktur) aufgenommen werden und erst während des stationären Verlaufes COVID-19-Symptome entwickeln.

Schutz vor SARS-CoV-2 im OP

Die bisherigen Studien zum Infektionsrisiko von Orthopäden und Unfallchirurgen zeigen, dass in unserer Berufsgruppe zwar kein hohes, aber doch ein gewisses Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion besteht. Aus diesem Grunde sind auch in der Orthopädie und Unfallchirurgie Maßnahmen zur Infektionsprävention erforderlich. Eine generelle Maskenpflicht in allen Bereichen des Krankenhauses erscheint sinnvoll, um ungeschützten Kontakt zu SARS-CoV-2-positiven Patienten zu verhindern. Dabei geht es vor allem um Patienten, die aus anderen Gründen stationär aufgenommen werden und erst im stationären Verlauf Symptome entwickeln.

Bei elektiven Patienten wäre ein Test auf SARS-CoV‑2 vor der Aufnahme in das Krankenhaus sinnvoll. Wenn ein genereller Test aufgrund mangelnder Verfügbarkeit nicht möglich ist, sollten mit einer Checkliste (Infobox 1) die Symptome erfasst und dann selektiv ein Test durchgeführt werden. Die Checkliste ist auch bei Notfallpatienten sinnvoll, wenn eine Notfalloperation indiziert ist und das Testergebnis zum Zeitpunkt der Operation noch nicht vorliegt.

Infobox 1 Präoperatives Screening. *Bitte mit Ja/Nein beantworten

Anamnese und Klinik*

Kontakt zu positiv getesteten Personen

Kontakt zu Verdachtsfall

Rückkehr aus Ausland <14 Tage

Fieber

Trockener Husten

Geruchs‑/Geschmacksverlust

Halsschmerzen

Abgeschlagenheit

Atemnot

Gastrointestinale Symptome wie Durchfälle oder Erbrechen

Untersuchung

AF (12–18)

O2-Sättigung (<95 %)

Fiebermessung

Labor

CRP erhöht

Leukozytenzahl (meist normwertig)

Lymphopenie

Thrombopenie (selten <100.000)

Bei COVID-19-Patienten sind in der Operationseinheit umfassende Schutzmaßnahmen erforderlich. Am besten erfolgen Operationen von COVID-19-Patienten in gesonderten Operationseinheiten mit eigener Schleuse. Einige Autoren empfehlen Unterdruckräume zur Durchführung der OP. Andere empfehlen das Abschalten des „laminar air flow“ [11].

Der größten Gefahr für eine Übertragung ist das Narkoseteam ausgesetzt, da die Übertragung hauptsächlich durch Aerosole erfolgt. Daher ist zu diskutieren, ob bei der Intubation, zur Zeit der Pandemie, generell bei allen Patienten N95 Respiratoren (mindestens FFP 2) und Augenschutz (Visier oder Brille) verwendet werden sollen. Im Operationssaal selbst ist die Extubation wahrscheinlich die kritischste Situation. Hier sollte das Anästhesie-Team vor der Extubation eine Warnung an die weiteren an der Operation beteiligten Personen aussprechen. Bei der Operation von gesicherten COVID-19-Patienten sollte auch das Operationsteam eine volle Schutzkleidung unter dem sterilen OP-Kittel mit N95 Respiratoren und Augenschutz tragen. Auf eine gesonderte Entsorgung der Schutzkleidung muss geachtet werden. Inwieweit die intraoperative Übertragung von Aerosolen durch die Operation verursacht werden (z. B. Knieendoprothetik) [14], ist unklar. Bis diese Frage geklärt ist, sollten möglichst Elektrokauter mit Absaugung benutzt werden, um die Ausbreitung von Aerosolen möglichst gering zu halten. Um den Sinn der eingeleiteten Maßnahmen auch im Hinblick auf weitere Pandemien beurteilen zu können, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu einem späteren Zeitpunkt dringend erforderlich (Abb. 5)

Fazit für die Praxis

Bei der SARS-CoV-2-Pandemie handelt es sich um einen Gesundheitsnotstand, der auch die Orthopädie und Unfallchirurgie erheblich betrifft. Um das Gesundheitssystem auf die Versorgung der COVID-19-Patienten vorzubereiten, ist es notwendig, elektive orthopädische Versorgung schrittweise zu reduzieren. Diese Reduktion ist aber an die regional unterschiedliche epidemiologische Entwicklung anzupassen. Generelle Operationsverbote erscheinen medizinisch nicht sinnvoll. Um den Sinn der eingeleiteten Maßnahmen auch im Hinblick auf weitere Pandemien beurteilen zu können, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu einem späteren Zeitpunkt dringend erforderlich.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

W. Petersen, S. Bierke, K. Karpinski und M. Häner geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

Zaffagnini S (2020) Persönliche Mitteilung. 08.04.2020.

Literatur

- 1.American College of Surgeons (2020) Clinical issues and guidance. https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance. Zugegriffen: 8. Apr. 2020

- 2.Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.03.03.20028423. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Chang Liang Z, Wang W, Murphy D, Po Hui JH. Novel Coronavirus and orthopaedic surgery. J Bone Joint Surg. 2020 doi: 10.2106/jbjs.20.00236. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Chu J, Yang N, Wei Y, et al. Clinical characteristics of 54 medical staff with COVID-19: A retrospective study in a single center in Wuhan, China. J Med Virol. 2020 doi: 10.1002/jmv.25793. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (2020) Empfehlungen für den Umgang mit Unfallverletzten und OP-Indikationen. https://dgou.de/news/news/detailansicht/artikel/empfehlungen-fuer-den-umgang-mit-unfallverletzten-und-op-indikationen-1/. Zugegriffen: 8. Apr. 2020

- 6.Guo X, Wang J, Hu D, et al. The Orthopaedic Forum Survey of COVID-19 disease among orthopaedic surgeons in Wuhan, People’s Republic of China. J Bone Joint Surg. 2020 doi: 10.2106/JBJS.20.00417. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Liu M, He P, Liu HG, et al. Clinical characteristics of 30 medical workers infected with new coronavirus pneumonia. Chung Hua Chieh Ho Ho Hu Hsi Tsa Chih. 2020;43:209–214. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.014. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Mi B, Chen L, Xiong Y, et al. Characteristics and early prognosis of COVID-19 infection in fracture patients. J Bone Joint Surg. 2020 doi: 10.2106/jbjs.20.00390. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Mummert A, Weiss H, Long LP, et al. A perspective on multiple waves of influenza pandemics. PLoS One. 2013 doi: 10.1371/journal.pone.0060343. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Robert-Koch-Institut (2020) SARS-CoV‑2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2. Zugegriffen: 5. Apr. 2020

- 11.Rodrigues-Pinto R, Sousa R, Oliveira A. The Orthopaedic Forum Preparing to Perform Trauma and Orthopaedic Surgery on Patients with COVID-19. J Bone Joint Surg. 2020 doi: 10.2106/JBJS.20.00454. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Taubenberger JK, Morens DM. 1918 Influenza: The mother of all pandemics. Emerg Infect Dis. 2006;12:15–22. doi: 10.3201/eid1209.05-0979. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Weltgesundheitsorganisation (2020) Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). Zugegriffen: 8. Apr. 2020

- 14.Yeh HC, Turner RS, Jones RK, et al. Characterization of aerosols produced during surgical procedures in hospitals. Aerosol Sci Technol. 1995;22:151–161. doi: 10.1080/02786829408959736. [DOI] [Google Scholar]

- 15.Zhang S, Diao MY, Yu W, et al. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. Int J Infect Dis. 2020;93:201–204. doi: 10.1016/j.ijid.2020.02.033. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]