Abstract

Man unterscheidet 6 humanpathogene Coronaviren, die entweder zum Genus Alpha-Coronavirus oder zum Genus Beta-Coronavirus gehören (Subfamilie Coronavirinae, Familie Coronaviridae). Humane Coronaviren verursachen akute respiratorische Erkrankungen, die meist problemlos verlaufen, gelegentlich jedoch zu schweren Pneumonien führen, insbesondere bei bestehender Komorbidität oder bei Infektionen mit spezifischen humanen Beta-Coronaviren. Eine ursächliche Beteiligung an Gastroenteritiden ist möglich, spielt jedoch klinisch und zahlenmäßig keine große Rolle. Die zahlreichen bekannten animalen Coronaviren verursachen in der Regel respiratorische und gastrointestinale Erkrankungen, insbesondere bei Säugetieren und Vögeln. Der Name der Viren leitet sich vom typischen elektronenmikroskopischen Erscheinungsbild der Virusoberfläche ab, die an eine Krone (lat. »corona«) erinnert. Die Fortsätze dieser Krone werden von den viralen Glykoproteinen, sog. Spikes, gebildet, die in die Virushülle eingelagert sind. Coronaviren sind Plusstrang-RNA-Viren mit den größten Genomen (30 kb) unter allen bekannten RNA-Viren. Sie haben einen Durchmesser von etwa 120 nm. Das helikale Kapsid wird von einer Lipidhülle umgeben, in die mindestens 3 Strukturproteine (Spike-Glykoprotein S, Hüllprotein E, Membranprotein M) eingelagert sind.

Man unterscheidet 6 humanpathogene Coronaviren, die entweder zum Genus Alpha-Coronavirus oder zum Genus Beta-Coronavirus gehören (Subfamilie Coronavirinae, Familie Coronaviridae). Humane Coronaviren (Tab. 58.1) verursachen akute respiratorische Erkrankungen, die meist problemlos verlaufen, gelegentlich jedoch zu schweren Pneumonien führen, insbesondere bei bestehender Komorbidität oder bei Infektionen mit spezifischen humanen Beta-Coronaviren. Eine ursächliche Beteiligung an Gastroenteritiden ist möglich, spielt jedoch klinisch und zahlenmäßig keine große Rolle. Die zahlreichen bekannten animalen Coronaviren verursachen in der Regel respiratorische und gastrointestinale Erkrankungen, insbesondere bei Säugetieren und Vögeln (Tab. 58.1).

Der Name der Viren leitet sich vom typischen elektronenmikroskopischen Erscheinungsbild der Virusoberfläche ab, die an eine Krone (lat. »corona«) erinnert. Die Fortsätze dieser Krone werden von den viralen Glykoproteinen, sog. Spikes, gebildet, die in die Virushülle eingelagert sind. Coronaviren sind Plusstrang-RNA-Viren mit den größten Genomen (30 kb) unter allen bekannten RNA-Viren. Sie haben einen Durchmesser von etwa 120 nm. Das helikale Kapsid wird von einer Lipidhülle umgeben, in die mindestens 3 Strukturproteine (Spike-Glykoprotein S, Hüllprotein E, Membranprotein M) eingelagert sind.

HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1

Infektionen mit den humanen Coronaviren (HCoV) NL63, 229E, OC43 und HKU1 treten vor allem in den Wintermonaten auf und sind für etwa 5–30 % aller akuten respiratorischen Erkrankungen verantwortlich. Infektionen führen typischerweise zu Rhinitis, Konjunktivitis, Pharyngitis, gelegentlich auch zu einer Otitis media oder Laryngotracheitis.

Die Inkubationszeit beträgt 2–4 Tage, Krankheitssymptome klingen meist nach 1 Woche ab. Eine Mitbeteiligung der unteren Atemwege ist häufiger als noch vor wenigen Jahren angenommen. Stationäre Behandlungen von Patienten mit akuten Infektionen des unteren Respirationstrakts (Pneumonie, Bronchiolitis, Bronchitis) sind bei Kindern in etwa 8 % (bei Erwachsenen 5 %) auf Coronaviren zurückzuführen. Infektionen im Kleinkindalter mit HCoV-NL63 führen häufig auch zu einer Laryngotracheitis (Pseudokrupp). Akute Exazerbationen von Asthma bronchiale infolge Coronavirus-Infektionen sind häufig beschrieben worden.

Typisch ist die zyklische Wiederkehr bestimmter Coronavirus-Stämme im Abstand weniger Jahre. Koinfektionen von Coronaviren mit anderen respiratorischen Viren (v. a. Rhino-, Entero- und Parainfluenzaviren) sind relativ häufig und führen dann zu einem deutlich schwereren Krankheitsbild, nicht selten auch zu einer stationären Behandlung.

Mehr als 80 % aller Erwachsenen besitzen Antikörper gegen humane Coronaviren. Vorausgegangene Infektionen hinterlassen jedoch keine lang anhaltende Immunität, sodass Reinfektionen mit dem gleichen Erreger bereits nach 1 Jahr möglich sind. Neugeborene besitzen meist Coronavirus-spezifische Antikörper, die nach 3 Monaten nicht mehr nachweisbar sind. Die Serokonversion erfolgt in der Regel vor Abschluss des 3. Lebensjahres.

Coronaviren können beim Menschen auch zu intestinalen Infektionen führen, deren klinische Bedeutung jedoch gering ist. Für eine gelegentlich diskutierte Rolle humaner Coronaviren bei akuten und chronischen Erkrankungen des ZNS gibt es bisher keinen überzeugenden Beweis, wenngleich RNA von HCoV-229E und HCoV-OC43 in einigen Fällen im ZNS nachgewiesen wurde. Ein überzeugender kausaler Zusammenhang mit einer spezifischen ZNS-Erkrankung wurde bisher nicht hergestellt.

SARS-Coronavirus und MERS-Coronavirus

Zwei neu entdeckte Beta-Coronaviren (SARS-Coronavirus und MERS-Coronavirus) haben in den letzten Jahren besonderes Interesse hervorgerufen, da sie zu akuten Erkrankungen der unteren Atemwege führen können, die mit einer für humane Coronaviren ungewöhnlich hohen Pathogenität und Letalität einhergehen:

Zu Beginn des Jahres 2003 löste das SARS-Coronavirus (SARS-CoV) eine weltweite Epidemie aus, die ihren Ausgang in Südchina nahm, sich innerhalb weniger Wochen weltweit ausbreitete, v. a. in China, Südostasien und Kanada, und in ihrem weiteren Verlauf zu etwa 8000 Infektionen führte, an denen mehr als 800 Menschen verstarben.

MERS-CoV wurde erstmals im Jahre 2012 bei einem Patienten in Saudi-Arabien nachgewiesen, der infolge einer schweren respiratorischen Erkrankung verstorben war. In den folgenden beiden Jahren wurde mehrere Hundert weitere Infektionen mit diesem Erreger nachgewiesen.

Infektionen mit diesen beiden Viren können zu einem schweren akuten respiratorischen Syndrom (»acute respiratory distress syndrome«, ARDS) führen, welches im Falle des SARS-CoV die Namensgebung bestimmte (»severe acute respiratory syndrome«, SARS). MERS-CoV führt zu einem ähnlichen Krankheitsbild. In diesem Fall verweist der Virusname auch auf die geografische Häufung dieser respiratorischen Erkrankung im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere Saudi-Arabien, Katar und Jordanien (»middle east respiratory syndrome«, MERS).

Herkunft

Nahe Verwandte des SARS-CoV haben ihr natürliches Reservoir in bestimmten Fledermausarten, von denen sie unter Beteiligung weiterer Zwischenwirte auf den Menschen übertragen wurden. Ein Bindeglied bei der Übertragung von Fledermäusen auf den Menschen war vermutlich der Larvenroller (Paguma larvata), eine Schleichkatzenart, die in China als kulinarische Delikatesse gilt. Womöglich kam es bei der Aufzucht und Verarbeitung dieser Tiere zur Übertragung des Erregers auf den Menschen.

Nach einer weiteren Anpassungsphase in infizierten Personen erwarb dann offenbar ein SARS-CoV-Vorläufervirus zu Beginn des Jahres 2003 die Fähigkeit, effizient von Mensch zu Mensch übertragen zu werden. Durch die konsequente Umsetzung hygienischer und gesundheitspolitischer Maßnahmen sowie die schnelle Entwicklung geeigneter diagnostischer Testverfahren zum Nachweis von SARS-CoV ließ sich glücklicherweise die weitere Ausbreitung des Erregers nach wenigen Monaten stoppen. Seit 2004 hat es keine neuen Infektionen gegeben. Es gilt als sicher, dass das Virus nicht mehr in der menschlichen Population zirkuliert, wenngleich eine erneute Übertragung des Erregers aus seinem natürlichen Reservoir auf den Menschen nicht ausgeschlossen werden kann.

Im Falle des MERS-CoV gibt es Hinweise, dass dieses Virus sein natürliches Reservoir in Dromedaren hat und von diesen Tieren auf den Menschen übertragen werden kann. Infektionen mit MERS-CoV führen bei Dromedaren in der Regel zu relativ unauffälligen respiratorischen Erkrankungen, die auf die oberen Atemwege beschränkt bleiben.

Serologische Untersuchungen von Dromedaren auf der Arabischen Halbinsel, aber auch in Ost-, Nord- und Westafrika haben ergeben, dass ein hoher Anteil von (gesunden) Dromedaren MERS-CoV-spezifische Antikörper besitzt. Spezifische Antikörper wurden auch in archivierten Dromedar-Seren aus den frühen 1990er Jahren nachgewiesen, was darauf hindeutet, dass MERS-CoV oder ein nah verwandtes Virus bereits seit längerer Zeit in diesen Tieren zirkuliert.

Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass Fledermäuse ein bedeutsames Reservoir für Coronaviren darstellen. Unter den zahlreichen neu entdeckten Fledermaus-Coronaviren finden sich auch extrem nahe Verwandte der oben genannten humanen Coronaviren, einschließlich SARS-CoV, MERS-CoV und HCoV-229E. Man vermutet daher, dass auch in Zukunft Fledermaus-Coronaviren ein wichtiger Ausgangspunkt für neuartige Virusinfektionen des Menschen oder anderer Säugetiere sein werden.

Steckbrief

Molekularbiologie und Eigenschaften

Genomstruktur und -expression

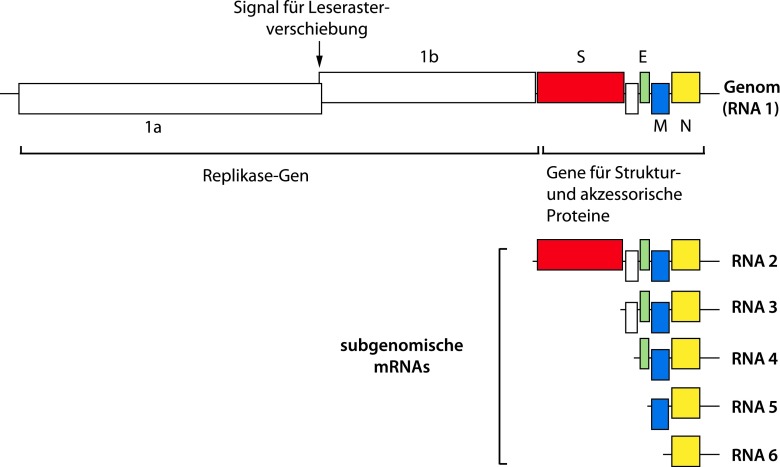

Coronaviren sind Plusstrang-RNA-Viren und besitzen die größten RNA-Genome (30 kb) aller derzeit bekannten Viren. Neben der Replikation ihres Genoms synthetisieren die Viren (je nach Virusspezies) 4–9 mRNA-Moleküle (Abb. 58.1), deren 5’- und 3’-Enden mit denen des Genoms identisch sind. Diese »geschachtelten« mRNAs werden auch als »nested set of mRNAs« bezeichnet und haben zur Namensgebung der übergeordneten Virusordnung, Nidovirales (lat. »nidus«: Nest), beigetragen.

Die mRNAs kodieren die viralen Strukturproteine: Spike-Glykoprotein (S), Hüllprotein (E, »envelope«) und Membranprotein (M). Einige Coronaviren (z. B. HCoV-OC43) kodieren außerdem ein Hämagglutinin-Esterase-Protein (HE) als weiteres Strukturprotein sowie eine unterschiedliche Anzahl akzessorischer Proteine, die die Replikation in bestimmten Wirten begünstigen oder zur viralen Pathogenität beitragen.

Zahlreiche viruskodierte Enzyme und Hilfsproteine steuern die coronavirale RNA-Synthese. Die meisten dieser Proteine werden vom Replikase-Gen kodiert, das aus 2 großen Leserahmen (1a, 1b; Abb. 58.1) besteht. Coronaviren nutzen ungewöhnlich komplexe Mechanismen der viralen Genexpression. Dazu gehören eine programmierte ribosomale Leserasterverschiebung während der Translation, die für die Expression des 1b-Leserahmens erforderlich ist, sowie eine umfangreiche proteolytische Prozessierung der viralen Polyproteine, an denen mehrere Virusproteasen beteiligt sind und die zur Freisetzung von insgesamt 16 Nichtstrukturproteinen aus diesen Polyproteinen führt.

Stabilität

Die meisten Coronaviren sind in der Umwelt relativ beständig (bis zu mehreren Tagen). Sie sind empfindlich gegen die im Krankenhaus üblichen Desinfektionsmittel, z. B. auf alkoholischer Basis, und lassen sich leicht durch Erhitzen inaktivieren.

Epidemiologie, Übertragung und Hygienemaßnahmen

Coronaviren sind für einen großen Teil der akuten respiratorischen Erkrankungen in den Wintermonaten verantwortlich. Sie werden relativ leicht von Mensch zu Mensch durch Tröpfchen und Aerosole übertragen, was nur durch konsequente Hygienemaßnahmen zu verhindern ist. Einige Coronaviren einschließlich SARS-CoV können auch durch Stuhl, Urin und Sekrete ausgeschieden und übertragen werden.

Im Gegensatz zu anderen humanen Coronaviren werden SARS-CoV und MERS-CoV in der Regel erst in einem späten Stadium der Erkrankung übertragen. Dies erklärt einerseits die besonders hohen Infektionsraten bei medizinischem Personal auf Intensivstationen, die an der Pflege dieser Patienten beteiligt sind, erleichtert aber andererseits die Erkennung und Isolierung infizierter Patienten, um somit die weitere Ausbreitung des Erregers zu verhindern.

Pathogenese

Coronaviren dringen über den Nasen-Rachen-Raum ein und vermehren sich dort. Infektionen mit konventionellen Coronaviren (HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1) verlaufen in den meisten Fällen als typische »Erkältung«: Husten, Schnupfen, Konjunktivitis, Pharyngitis, gelegentlich auch Laryngotracheitis oder Bronchitis. Es besteht ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, gelegentlich auch mit Fieber bis 38,5 °C.

Infektionen des unteren Respirationstrakts sind möglich und erfolgen insbesondere bei Koinfektionen mit anderen respiratorischen Erregern (insbesondere Rhinoviren, Enteroviren, RSV, Parainfluenzaviren). Schwere Krankheitsverläufe werden vor allem beobachtet bei vorbestehenden Erkrankungen, insbesondere des kardiopulmonalen Systems, und im Zusammenhang mit Transplantationen (Immunsuppression).

Infektionen mit SARS-CoV und MERS-CoV führen typischerweise zu einem schweren, häufig auch lebensbedrohlichen Krankheitsbild, das als schweres akutes Atemwegssyndrom (»severe acute respiratory syndrome«, SARS) oder auch ARDS (»acute respiratory distress syndrome«) bezeichnet wird. Typische Symptome sind plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Myalgien, trockener Husten, schweres Krankheitsgefühl und Schüttelfrost. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu Atemnot wegen mangelhafter Sauerstoffsättigung im Blut, die häufig eine intensivmedizinische Behandlung einschließlich Intubation und künstlicher Beatmung erfordert. Die Letalität ist ungewöhnlich hoch, 10 % bei SARS-CoV und bis zu 35 % bei MERS-CoV.

Die Viren infizieren in erster Linie die Zellen des Alveolarepithels (Typ-I- und Typ-II-Pneumozyten), sind jedoch häufig auch in anderen Organen wie Niere und Darm nachweisbar. Die Ursachen der massiven Lungenschädigung sind bisher nicht vollständig geklärt und es gibt interessante Unterschiede in der Pathogenese von Infektionen mit SARS-CoV und MERS-CoV. In beiden Fällen spielen jedoch immunpathologische Mechanismen eine zentrale Rolle.

Für SARS-CoV (aber auch andere Coronaviren) wurde gezeigt, dass die ansonsten übliche Induktion einer Typ-I-Interferon-Antwort in virusinfizierten Zellen durch spezifische virale Proteine unterdrückt werden kann. Man vermutet daher, dass das Versagen der Sofortantwort des Immunsystems eine hocheffiziente Virusreplikation während der ersten Tage der Infektion begünstigt, die wiederum eine erhöhte Ausschüttung von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen bedingt und zu einem massiven Einstrom von T-Zellen und neutrophilen Granulozyten führt.

Das histopathologische Bild ist gekennzeichnet durch eine diffuse alveoläre Schädigung, die Ablösung von Pneumozyten, den Verlust alveolärer Strukturen und Funktionen (Gefäßschädigung, Ödeme, Exsudat- und Fibrinbildung in den Alveolen, Hämorrhagien, Fibrosierung, hyaline Membranen etc.). Die massive Schädigung der Lungenalveolen verhindert den Gasaustausch und gilt als Hauptursache der hohen Letalität.

Diagnostik und Therapie

Antikörper gegen Coronaviren lassen sich in verschiedenen Verfahren nachweisen, sind jedoch meist von geringer Aussagekraft. Die Diagnose einer akuten Infektion erfolgt mittels RT-PCR, z. B. aus Nasen-Rachen-Abstrichen, BAL oder Stuhl. PCR-basierte Multiplex-Testverfahren zum Nachweis humaner Coronaviren und anderer respiratorischer Viren finden zunehmend Anwendung. Die Anzucht humaner Coronaviren ist häufig schwierig und wird deshalb nicht routinemäßig durchgeführt. SARS-CoV und MERS-CoV lassen sich hingegen problemlos in Zellkultur vermehren.

DD: Influenza, RSV-Bronchiolitis, Pneumonien anderer Ätiologie, u. a. Metapneumovirus, Paramyxoviren, Rhinoviren, Enteroviren, Chlamydia pneumoniae.

Die Therapie erfolgt symptomatisch bzw. beschränkt sich auf die Behandlung möglicher bakterieller Superinfektionen und (bei hochpathogenen Coronaviren) die Erhaltung vitaler Funktionen durch intensivmedizinische Maßnahmen. Therapieversuche bei SARS mit Ribavirin und Typ-I-Interferonen wurden unternommen, eine therapeutische Wirksamkeit war jedoch nicht überzeugend nachweisbar.

In Kürze

Coronaviren

Molekularbiologie

6 humane Coronaviren sind bekannt, die entweder zum Genus Alpha-Coronavirus (HCoV-229E, HCoV-NL63) oder zum Genus Beta-Coronavirus (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV) gehören. ss(+)-RNA-Virus mit helikalem Kapsid. Lipidhülle mit mindestens 3 eingelagerten viralen Proteinen, von denen das Spike-Protein zur typischen Struktur (»Corona«) im Elektronenmikroskop beiträgt. Größtes bekanntes RNA-Genom. Ungewöhnlich komplexe Replikationsstrategie mit speziellen RNA-Synthesemechanismen und zahlreichen Enzymen, die zum überwiegenden Teil bei anderen Viren nicht vorhanden sind.

Vorkommen

Coronaviren sind typische Erreger oberer Atemwegserkrankungen. SARS-CoV wurde 2002/2003 auf den Menschen übertragen (ursprünglich von Fledermäusen, wahrscheinlich auf Umweg über bestimmte Schleichkatzen), danach durch Reisende in viele Länder verbreitet. Es zirkuliert in der menschlichen Population nicht mehr. Es gibt jedoch bedeutsame tierische Reservoire verschiedenster Coronavirus-Arten der Gattungen Alpha- und Beta-Coronavirus, insbesondere auch in zahlreichen Fledermausarten (weltweit), sodass auch in Zukunft mit neuartigen zoonotischen Infektionen durch Coronaviren gerechnet werden muss. Jüngstes Beispiel ist MERS-CoV, das sein natürliches Reservoir in Dromedaren hat und von diesen auf den Menschen übertragen und lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen kann. Die weitere Übertragung von Mensch zu Mensch ist (bisher) relativ ineffizient.

Übertragung

Durch Tröpfchen und Aerosole. Bei SARS-CoV und einigen anderen Coronaviren auch durch Sekrete und Stuhl.

Pathogenese und Klinik

Eindringen über den Nasen-Rachen- in den Bronchialraum. Bei den 4 verbreiteten humanen Coronaviren: Erkrankungen der oberen Luftwege (Schnupfen, Pharyngitis, Laryngotracheitis, Bronchitis), gelegentlich auch Pneumonien. Bei SARS und MERS: schwere Pneumonie, hämatogene Streuung, virus- und immunpathologisch bedingte Schädigung der Lungenalveolen.

Diagnose

RT-PCR. Antikörpernachweis zwar möglich, aber meist nicht aussagekräftig, da Serokonversion bereits im frühen Kindesalter erfolgt, die jedoch keinen wirksamen Schutz vor Reinfektionen bietet.

Prävention

Bei SARS, MERS: Isolierung der Kranken und Kontaktpersonen, strikte Hygienemaßnahmen.