Das normale Thoraxröntgenbild

Technische Betrachtungen

Einleitung

Eine korrekt belichtete Röntgenaufnahme des Thorax zu erstellen ist wesentlich schwieriger, als Röntgenbilder anderer Teile des Körpers anzufertigen, da der Brustkorb Gewebe mit einem sehr großen Kontrastumfang beinhaltet. Dieses Spektrum reicht von den Gefäßen in der luftgefüllten Lunge bis zu den hinter dem Herzen liegenden dichten Knochenstrukturen. Ein korrekt belichteter Film sollte zumindest ermöglichen, die Gefäße bis zum äußeren Lungendrittel, die paravertebralen Weichteilschatten beidseits sowie das linke Hemidiaphragma hinter dem Herzen zu erkennen.

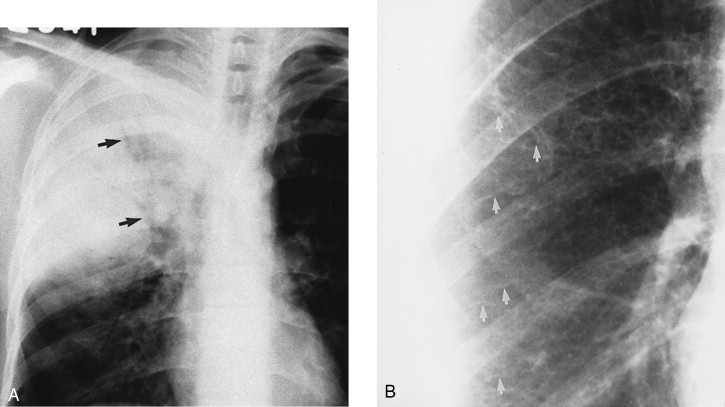

Überbelichtung macht das Bild dunkel; in einem solchen Fall sieht man Brustwirbelsäule, Mediastinalstrukturen, retrokardialen Bereich, eine Magensonde und einen Trachealtubus gut, man kann aber kleine noduläre Veränderungen und die Feinstrukturen der Lungen nicht erkennen (Abb. 3-1A ). Wurde die Aufnahme mittels digitaler Radiographie erstellt, kann man sie an der Auswertekonsole anders „fenstern”, was zu einem befundbaren Bild führt.

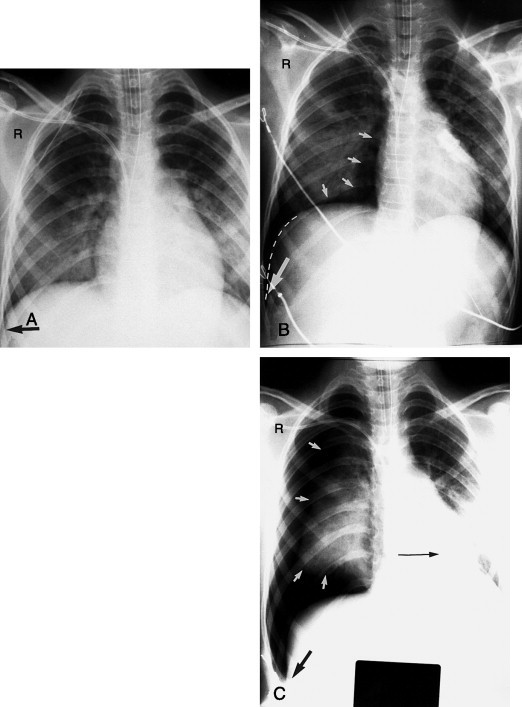

Abb. 3-1.

Auswirkung von Über- und Unterbelichtung einer Thoraxröntgenaufnahme. A. Eine Überbelichtung macht es recht einfach, die Region hinter dem Herzen sowie Schlüsselbeine und Brustwirbelsäule einzusehen, doch kann man die Lungengefäße nicht mehr erkennen. B. Eine Unterbelichtung betont die Lungengefäße, im Gegenzug kann man aber nicht hinter das Herz oder die Zwerchfellhälften sehen.

Eine Unterbelichtung macht das Bild ziemlich „weiß”. Dies macht eine angemessene Befundung schwierig. So treten kleine Blutgefäße der Lunge auffällig in Erscheinung, was zu dem falschen Befund generalisierter Infiltrate führen kann. Weiterhin macht es eine Unterbelichtung unmöglich, anatomische Details von Mediastinum, Retrokardialraum oder Wirbelsäule zu sehen (Abb. 3-1B). Selbst bei einer digitalen Aufnahme kann eine unterbelichtete Aufnahme nicht nachträglich verbessert werden.

Vergleich männlicher und weiblicher Thorax

Der Hauptunterschied zwischen dem Thoraxbild des Mannes und der Frau ist die unterschiedliche Menge an Mammagewebe. Im Allgemeinen ist dies nur bei der Befundung der posterior-anterioren (p.-a.) oder der anterior-posterioren (a.-p.) Aufnahme von Belang, nicht aber in der seitlichen. Das Brustgewebe absorbiert einen Teil der Röntgenstrahlung, was eine Unterbelichtung der im Strahlengang dahinter liegenden Gewebe verursacht und dazu führt, dass die hinter den Mammae liegende Lunge weißer und die Lungengefäßzeichnung der gleichen Region auffälliger erscheint. Bei schlaffen Brüsten können in der p.-a. wie der a.-p. Projektion scheinbare basale Infiltrate sichtbar sein.

Bei FrauenmitZustandnacheinseitiger Mastektomie ist die Lungendichte asymmetrisch. Auf der Seite der Mastektomie erscheint die Lunge dunkler als auf der gesunden Seite. Die Mastektomie muss erkannt werden, um nicht aufgrund der relativ höheren Dichte der Seite mit der verbliebenen Mamma die Fehldiagnose eines Infiltrats oder eines Pleuraergusses zu stellen (Abb. 3-2 ).

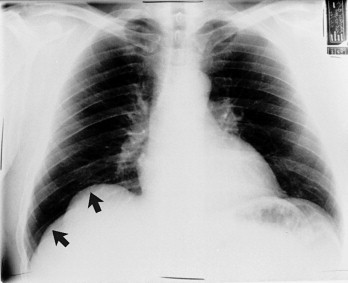

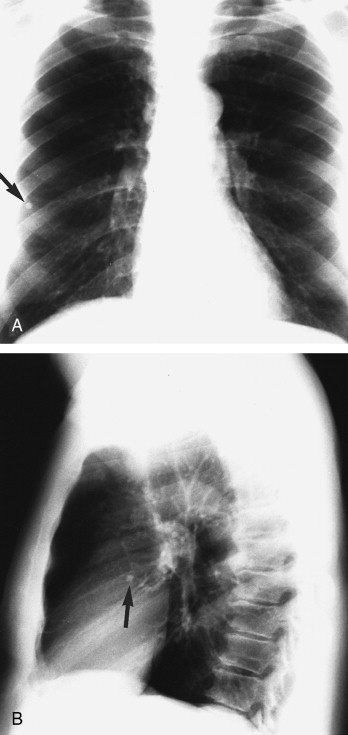

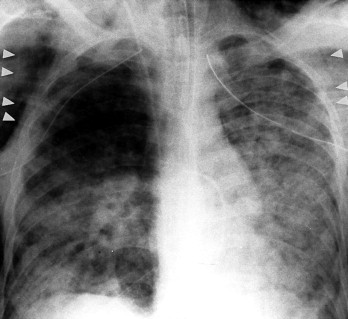

Abb. 3-2.

Mastektomie links. Die verbliebene rechte Mamma lässt die Lungengefäße in der rechten Lungenbasis akzentuiert erscheinen, was man mit einem Unterlappeninfiltrat verwechseln kann. Im Gegensatz dazu erscheint die linke Lunge transparenter als die rechte, was als Überblähung fehlgedeutet werden kann.

Ein einzelnes scharf berandetes „Knötchen” im Lungenunterfeld in einer p.-a. oder a.-p. Aufnahme des Thorax kann einen Mamillenschatten darstellen und darf in diesem Fall nicht mit einem echten Lungenrundherd verwechselt werden. Mamillenschatten sieht man bei Männern und bei Frauen recht häufig. Zur Überprüfung eines solchen Befundes betrachte man zunächst die Gegenseite und prüfe, ob auch hier ein vergleichbarer Schatten vorliegt (Abb. 3-3 ). Anschließend muss ausgeschlossen werden, dass sich ein solches „Knötchen” in der Seitenaufnahme auf die Lunge projiziert. Findet man in der p.-a. Projektion ein Knötchen, nicht aber in der seitlichen, so kann man einen metallischen Mamillenmarker über die Mamille kleben, die p.-a. Aufnahme wiederholen und dadurch prüfen, ob es sich um eine Mamille handelt.

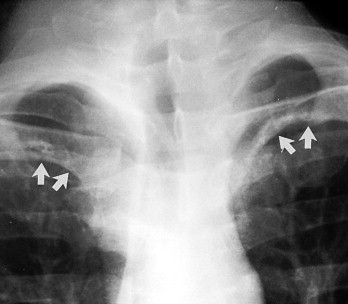

Abb. 3-3.

Mamillenschatten. Bei Männern und Frauen kann man im rechten und linken Lungenunterfeld auffällige Mamillenschatten in Höhe der Medioklavikularlinie sehen (Pfeile). Sie sollten beidseits vorhanden sein. Auch in der Seitenaufnahme sind diese Schatten manchmal in den vorderen Thoraxweichteilen zu sehen.

p.-a. und a.-p. Röntgenaufnahme

Bei ambulanten Patienten werden Thoraxaufnahmen meist so angefertigt, dass der Patient mit dem Brustkorb zum Filmkassettenhalter oder dem Detektor steht. Die Röntgenröhre befindet sich im Rücken des Patienten, so dass der Strahl im Rücken einund durch die Thoraxvorderwand wieder austritt. Man bezeichnet dies als p.-a. (posterioranteriore oder dorsoventrale) Projektion. Liegt der Patient auf dem Rücken, fertigt man normalerweise das Bild so an, dass der Strahl in der vorderen Brustwand eintritt und die Röntgenkassette oder der Detektor unter dem Patienten liegt. Dies bezeichnet man als a.-p. (oder anterior-posteriore) Thoraxaufnahme.

Bei der Befundung ist der wichtigste Unterschied, dass das Herz bei der a.-p. Projektion stärker vergrößert wird (Abb. 3-4 ), weil bei diesem Strahlengang das Herz weiter von der Filmkassette oder dem Detektor entfernt ist und die Röntgenstrahlen auf ihrem Weg von der Röhre weg weiter auseinander laufen (= divergieren). Folglich erscheint der Herzschatten in einer a.-p. größer als in einer p.-a. Aufnahme. Meist wird der Strahlengang auf dem Anforderungsschein oder auch (besser) auf dem Bild gekennzeichnet.

Abb. 3-4.

Einfluss der Lagerung auf das Thoraxbild. A: Die p.-a. Aufnahme im Stehen ermöglicht eine tiefere Inspiration als die in Rückenlage. Die kleinen runden Objekte über dem unteren Thoraxbereich links sind Druckknöpfe in der Kleidung des Patienten. B. In der a.-p. Aufnahme in Rückenlage presst der Bauchinhalt die Zwerchfellhälften nach oben, so dass das Bild einer unzureichenden Inspiration entsteht. Ferner vergrößert diese Projektion verglichen mit einer p.-a. Aufnahme das Herz stärker.

Aufnahme im Stehen und in Rückenlage

Aus zahlreichen Gründen wird die Thoraxuntersuchung bei Patienten, die steh- oder sitzfähig sind, meist auch in dieser Position durchgeführt. Die Inspirationstiefe ist hierbei größer, die Lungengefäße verlaufen weiter voneinander entfernt und erlauben eine bessere Einsicht. Es ist auch leichter, einen Vogel im Baum zu sehen, wenn die Zweige entfaltet sind als wenn sie eng gedrängt stehen. Ein weiterer Grund, eine Untersuchung bei aufrechtem Oberkörper zu bevorzugen, ist die Tatsache, dass kleine Pleuraergüsse sich dann in den normalerweise scharfen Randsinus sammeln, so dass man bereits relativ kleine Ergüsse nachweisen kann. Ein kleiner Pneumothorax steigt meist zum Lungenapex auf und kann so in einer Aufnahme im Stehen/Sitzen leicht erkennbar werden.

Ein im Bett und auf dem Rücken liegender Patient, bei dem das typische Röntgenbild mit der Kassette unter dem Patienten angefertigt wird, kann nicht vollständig einatmen. Leber und Bauchinhalt drängen Lungen und Herz nach oben, weshalb die Lungengefäße zusammengedrängt werden. In Rückenlage werden die Lungenoberfelder gleich stark durchblutet wie die Unterfelder, was eine Lungenstauung vortäuscht. In der Rückenlageaufnahme bewirkt die a.-p. Standardprojektion zusammen mit dem Druck der Bauchorgane nach oben, dass ein normal großes Herz vergrößert erscheint. Ferner sammeln sich bei einem Patienten in Rückenlage kleine Pleuraergüsse im dorsalen Pleuraraum, und ein kleiner Pneumothorax gelangt unter die vordere Thoraxwand, so dass einem beide Befunde leicht entgehen können. Infolgedessen muss man bei der Befundung einer Rückenlageaufnahme mit fahrbarem Röntgengerät weitaus zurückhaltender und vorsichtiger sein.

Inspirations- und Exspirationsaufnahme

Die Einatmungstiefe ist nicht nur wichtig, um Qualität und Grenzen der Untersuchung zu bestimmen, sondern auch für die Diagnose unterschiedlicher Krankheiten. Im Stehen können die meisten Erwachsenen mühelos so tief Luft holen, dass die Zwerchfellkuppeln bis in Höhe der dorsalen Anteile der 10. Rippe zu stehen kommen. Sitzt oder liegt der Patient, wird oft nur eine Höhe zwischen 8. und 10. Rippe erreicht. Zeigt das Bild die Zwerchfellkuppel nur in Höhe der 7. Rippe dorsal, müssen die Lungen als unzureichend entfaltet betrachtet werden und man sollte mit der Annahme einer basalen Pneumonie oder einer Kardiomegalie vorsichtig sein (Abb. 3-5 ). Man sollte sich der Hauptunterschiede von Röntgenaufnahmen des Thorax als Folge der zuvor erwähnten Faktoren bewusst sein. Dadurch lassen sich falsche Befunde wie Kardiomegalie, Lungeninfiltrat und Stauungsinsuf fizienz des Herzens bei einem eigentlich normalen Thorax vermeiden (Abb. 3-6 ).

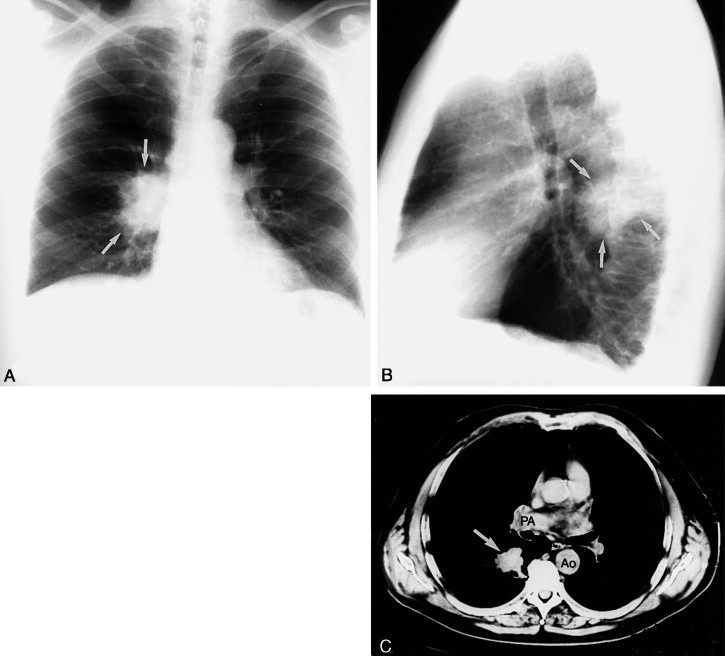

Abb. 3-5.

Einfluss der Atemtiefe. A. Eine tiefe Inspiration lässt in einer Thoraxaufnahme das Zwerchfell tiefer treten (bis zur Höhe des dorsalen Anteils der 10.–11. Rippe). Zu beiden Seiten ist der Mammaschatten klar gezeichnet, wobei das Mammagewebe die Lungengefäße darunter hervorhebt. B. In einer Exspirationsaufnahme stehen die Zwerchfellhälften höher. Sie lassen das Herz breiter erscheinen und drängen die basalen Lungengefäße zusammen. Diese Befunde können zu der Annahme verleiten, es könnten beidseits basale Unterlappeninfiltrate vorliegen, obwohl es sich um einen normalen Thorax handelt.

Abb. 3-6.

Summationswirkung von Lagerung, Projektion und Atmung. A. Normales p.-a. Thoraxröntgenbild im Stehen. B. Eine Minute später wurde bei diesem völlig gesunden Studenten eine weitere Aufnahme in a.-p. Projektion bei Rückenlage und in Ausatmung durchgeführt. Der breite Herzschatten und die starke Lungengefäßzeichnung könnten als Zeichen einer Herzinsuffizienz fehlgedeutet werden.

Aufnahmen in Exspiration sind manchmal durchaus sinnvoll. Bei Vorliegen eines kleinen Pneumothorax macht eine Aufnahme in Ausatmung die Lungen kleiner und dichter und gleichzeitig den Pneumothorax größer und leichter sichtbar. Ist also das Hauptanliegen, einen kleinen Pneumothorax nachzuweisen, wird eine Aufnahme im Stehen mit Exspiration angefordert. Bei einem in einen größeren Bronchus eingeklemmten Fremdkörper sollte man sowohl eine Inspirations- als auch eine Exspirationsaufnahme anfertigen lassen. So kann man entweder eine postobstruktive Atelektase oder einen Ventilmechanismus erkennen. Beim Ventilmechanismus kann Luft bei der Einatmung am Fremdkörper vorbeigelangen, bei Ausatmung (mit hierbei kleiner werdendem Bronchus) aber nicht mehr am Fremdkörper vorbei austreten. Deshalb wird man in einer Exspirationsaufnahme in der betroffenen Lunge ein „air trapping” und ein zur gesunden Seite abgedrängtes Mediastinum sehen.

Bevor man in einer Thoraxaufnahme eine Überblähung diagnostiziert, sollte man die seitliche Aufnahme betrachten: Bei einer echten Lungenüberblähung sollten die Zwerchfellhälften abgeflacht sein. Viele junge Erwachsene können normalerweise sehr tief einatmen, bieten aber dennoch in der Seitenaufnahme keinen vergrößerten sagittalen Thoraxdurchmesser oder abgeflachte Hemidiaphragmen. Bei einer langjährigen chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (engl. COPD) dagegen können Befunde wie ein erhöhter Sagittaldurchmesser und ein aufgeweiteter Raum zwischen Brustbein und Aorta ascendens (= Retrosternalraum) vorliegen.

Hartstrahl- und Rippentechnik

Bei einer typischen Thoraxaufnahme verwendet man Röntgenstrahlen mit einer Energie, die Lungengefäße, Weichteile und Knochen gleichzeitig darstellen kann. Eine gute Beurteilung des Knochens ist jedoch erst dann möglich, wenn eine relativ niedrige Röhrenspannung gewählt wird. Dann ist allerdings die Lungenzeichnung schwer erkennbar (Abb. 3-7 ). Sind Frakturen von Rippen oder der Wirbelsäule oder andere Knochenveränderungen von Interesse, sollte statt einer normalen Thoraxaufnahme eine „Rippen”- (Hemithoraxaufnahme) oder eine „Wirbelsäulen”- Untersuchung angefordert werden, die die Knochendetails besser herausarbeitet.

Abb. 3-7.

Hartstrahl- und Rippentechnik im Vergleich. A. Die normale Thoraxaufnahme wird mit hoher Röhrenspannung (> 100 kV) angefertigt, wodurch man Herz, Lungengefäße und Knochenstrukturen erkennen kann. B. Bei geringerer Röhrenspannung sind die Lungengefäße viel schwerer zu erkennen, dagegen wird der Knochen besser sichtbar.

Anatomie und Normvarianten

Es ist wichtig, die Anatomie so, wie das Röntgenbild sie wiedergibt, zu verstehen. Wichtige Strukturen sind in Abb. 3-8 dargestellt. Eine Methodik, die Thoraxaufnahme zu befunden, findet sich in Tab. 3-1 . Die angemessenen bildgebenden Untersuchungen in verschiedenen klinischen Situationen zeigt Tab. 3-2 . Einige Situationen, in denen die Thoraxaufnahme nicht indiziert ist, gibt Tab. 3-3 an.

Abb. 3-8.

Normale Anatomie im Röntgen-Thoraxbild. Thoraxbild einer Frau im Stehen im p.-a. (A) und im seitlichen (B) Strahlengang.

Tab. 3-1.

Wie befundet man ein Röntgenbild des Thorax?

| Parameter | Beschreibung |

|---|---|

| Alter und Geschlecht des Patienten; Anamnese | |

| Projektion und verwendete Technik | a.-p., p.-a., seitlich, Liegendaufnahme mit fahrbarem Gerät oder Standardentfernung |

| Position des Patienten | Stehend, Rückenlage, Seitenlage, Lordoseaufnahme |

| Inspirationstiefe | Angemessen, zu flach oder zu tief eingeatmet |

| Herzgröße | Zu groß oder normal |

| Herzform | Vergrößerung einzelner Kammern |

| Kontur des oberen Mediastinums | |

| Atemwege | Trachealabweichung |

| Lungensymmetrie | Ist das Mediastinum verlagert? Position der Hili |

| Lungen | Infiltrate, Raumforderungen oder Knoten |

| Lungengefäßzeichnung | Vermehrt, vermindert oder normal; im Unterfeld größer als im Oberfeld |

| Pleuraergüsse | Stumpfer Randsinus |

| Rippen, Klavikula, Brustwirbelsäule | Fraktur oder andere Läsionen |

| Lage eines Trachealtubus | |

| Typische „blinde Stellen” und Fehlerquellen | Hinter dem Herzen, hinter den Zwerchfellhälften, in den Lungenspitzen, ist ein Pneumothorax vorhanden?, kostophrenischer Winkel (= Randsinus), Thoraxwand, Osteolysen der Rippen, Schultern |

| Vergleich mit allen alten Aufnahmen | |

| Sammeln der Befunde und ihrer Lokalisation | |

| Sammeln häufiger Differenzialdiagnosen im Zusammenhang mit der Anamnese |

a.-p.: anterior-posterior; p.-a.: posterior-anterior

Tab. 3-2.

Bildgebende Verfahren bei Erkrankungen des Thoraxraumes

| Klinik | Diagnostisches Verfahren der Wahl |

|---|---|

| Pneumonie (klinische Diagnose) | Röntgenthoraxaufnahme (zur Bestätigung) |

| COPD (akut exazerbiert) | Röntgenthoraxaufnahme |

| Linksherzinsuffizienz (neu aufgetreten oder akut verschlechtert) | Röntgenthoraxaufnahme, EKG |

| Trauma | Röntgenthoraxaufnahme, CT |

| Thoraxschmerz (bei Erwachsenen > 40 J. oder auffälligem | Röntgenthoraxaufnahme (Zusatzuntersuchungen hängen von Verdachtsdiagnose ab) |

| körperlichen Untersuchungsbefund) | |

| Atemnot (schwer oder lang dauernd oder Erwachsener > 40 J.) | Röntgenthoraxaufnahme |

| Asthma (Verdacht auf überlagerte Krankheit oder Therapieresistenz) | Röntgenthoraxaufnahme |

| Interstitielle Lungenkrankheit | Röntgenthoraxaufnahme, Lungenfunktionsuntersuchung |

| Immunsupprimierter Patient (mit Fieber, Husten oder Dyspnö) | Röntgenthoraxaufnahme |

| Fremdkörper | Röntgenthoraxaufnahme in In- und Exspiration |

| Aspirationspneumonie | Röntgenthoraxaufnahme |

| Mediastinale Raumforderung | CT mit Kontrastmittel |

| Solitärer Lungenrundherd | Röntgenthoraxaufnahme p.-a. und seitlich (evtl. mit Mamillenmarkern), hochauflösende CT des Rundherds, normale Thorax-CT (sollte bis zu den Nebennieren reichen) |

| Lungentumor | Röntgenthoraxaufnahme und CT oder Bronchoskopie |

| Pleuraflüssigkeit oder -tumor | CT |

| Abgekammerter Pleuraerguss zur Pleurapunktion | Auskultation; Sonographie |

| Verdacht auf Pneumothorax | Röntgenthoraxaufnahme (evtl. auch mit Exspirationsaufnahme) |

| Hämoptysen | Röntgenthoraxaufnahme/Bronchoskopie |

| Perikarderguss | Echokardiographie |

| Wandstärke des Myokards | Echokardiographie |

| Herzwandbewegung | Echokardiographie |

| Kardiale Ejektionsfraktion | Szintigraphie (getriggerte Blut-Pool-Untersuchung oder Sonographie/MRT) |

| Lungenembolie | Röntgenthoraxaufnahme, CT oder Szintigraphie (Ventilations- Perfusionsszintigraphie) |

| Koronarischämie | Belastungs-EKG; Belastungsszintigraphie (Myokardperfusions- szintigraphie), Echokardiographie/Koronarangiographie jeweils unter Belastung |

| Aortenaneurysma | CT mit KM oder transösophageale Sonographie |

| Aortenruptur | CT oder Angiographie |

| Aortendissektion | CT mit KM oder transösophageale Sonographie |

COPD: chronische obstruktive Lungenkrankheit; CT: Computertomographie; p.-a. posterior-anterior; KM: Kontrastmittel; EKG: Elektrokardiographie

Tab. 3-3.

Situationen, in denen keine Röntgenaufnahme des Thorax indiziert ist

| Pränatale Thoraxaufnahme |

| Routine bei stationärer Krankenhausaufnahme bzw. präoperativ bei Patienten unter 65 Jahren (ohne Herz- oder Thorax- probleme) |

| Routine vor Berufsantritt |

| Screening auf okkultes Bronchialkarzinom |

| Screening auf Tuberkulose |

| Unkomplizierter Asthmaanfall |

| Chronische obstruktive Lungenkrankheit ohne akute Exazerbation |

| Dyspnoe von kurzer Dauer und geringer Intensität bei Erwachsenen unter 40 J. |

| Thoraxschmerz bei einem Erwachsenen unter 40 J. mit normalem Befund der körperlichen Untersuchung bzw. ohne Trauma in der Anamnese |

| Unkomplizierte Hypertonie |

| Chronische Bronchitis |

| Akute respiratorische Erkrankung bei einem Erwachsenen unter 40 J. mit normalem Befund der körperlichen Untersuchung und ohne weitere Symptome oder Risikofaktoren |

Es soll hier mit der Beurteilung des Herzens begonnen werden. In der p.-a. Aufnahme des Herzens ist der linke Rand prominenter als der rechte. Die Herzhöhlen liegen etwas verdreht im Thorax, so dass sich in der p.-a. und in der Seitenaufnahme die Herzkammern weitgehend aufeinander projizieren. Als Faustregel gilt: Ist die rechte Herzhälfte stärker vergrößert als die linke, dann liegt eine Läsion der rechten Herzkammer vor, und umgekehrt.

In der p.-a. Aufnahme des Thorax im Stehen sollte der größte Querdurchmesser des Herzens kleiner sein als der halbe Querdurchmesser der Thoraxhöhle an deren weitester Stelle (Abb. 3-9 ). Man bestimmt dies, indem man den am weitesten rechts und links liegenden Punkt des Herzens sucht. Diese beiden Punkte müssen nicht in gleicher Höhe liegen. Man bestimme jeweils den horizontalen Abstand beider Punkte zur Mittellinie und addiere die Abstände. Manchmal findet man eine Dextrokardie oder einen Situs inversus (Abb. 3-10 ). Bevor man letztere Diagnose stellt, sollte man sich vergewissern, ob nicht die Bleibuchstaben zur Seitenmarkierung verwechselt wurden.

Abb. 3-9.

Vermessung einer Kardiomegalie. Die Breite eines normalen Herzens (A, Summe der breitesten Ausladung rechts und links von der Mittellinie) sollte die Breite eines Hemithorax, gemessen von der Wirbelsäulenmitte bis zum am weitesten entfernten Rippeninnenrand (B), nicht überschreiten.

Abb. 3-10.

Situs inversus. Herz, Magen und Leber liegen seitenverkehrt. Bevor die Diagnose gestellt werden kann, muss kontrolliert werden, ob die Bleibuchstaben für rechts und links korrekt angebracht waren.

Die im oberen Mediastinum sichtbaren Strukturen sind rechts die Vena brachiocephalica dextra, die V. azygos und die aufsteigende Aorta; den Beginn des rechten Randes der Aorta ascendens kann man unterhalb des rechten Hilus sehen. Den Aortenbogen sieht man zumeist links der Trachea. Von der Pars descendens der Aorta sieht man häufig nur deren linken Rand dort, wo er an die Lunge angrenzt. Die Luftröhre sollte mittelständig sein; man kann sie bis zur Carina verfolgen. Auch rechter und linker Hauptbronchus sind zu erkennen. Der Ösophagus ist dagegen in einer normalen Thoraxröntgenaufnahme nicht sichtbar.

Hili und Lungen

Die Hili setzen sich aus den Lungenhauptarterien und den Stammbronchien zusammen. Der rechte Hilus steht meist etwas tiefer als der linke; er sollte nicht auf gleicher Höhe oder höher gelegen sein. Die Lungenvenen sind meist schwerer erkennbar als die Arterien. Sie konvergieren in einer Höhe von 2,5–7,5 cm unterhalb der Pulmonalarterien zum linken Vorhof. (Gesunde) Lymphknoten der Hilus- und Mediastinalregion sieht man normalerweise in einer Thoraxaufnahme nicht.

Hauptvolumenbestandteil der Lunge ist Luft, weshalb sich im Normalfall außer Blutgefäßen wenig abbildet. Diese sollten klar auf ihrem Weg zum Hilus hin erkennbar bleiben. Sind hilusnah keine klar gezeichneten Blutgefäße zu sehen, kann ein perihiläres Infiltrat oder Flüssigkeit vorhanden sein (wie bei Linksherzinsuffizienz). Normale Hili sind in Aufnahmen mit fahrbaren Geräten manchmal unscharf, weil die Belichtungszeit größer ist und die Gefäße bewegungsunscharf werden.

Die Blutgefäße in der Lunge sind meist bis zu einem Abstand von 2–3 cm zur Thoraxwand klar sichtbar. Die Aussage, im äußeren Lungendrittel erkennbare Gefäße seien abnorm, ist nicht richtig. Ob dort Gefäße erkannt werden, hängt von der Qualität des Films und von der Genauigkeit des Betrachters ab. Linien, die weniger als 2 cm von der Thoraxwand entfernt sind, sind abnorm und stellen wahrscheinlich ein Ödem, eine Fibrose oder metastatische Veränderungen dar. Sekundäre Bronchien sieht man normalerweise nicht, außer in Hilsunähe, wo sie sich manchmal orthograd getroffen darstellen. Die Wände der sichtbaren Bronchien sollten normalerweise nicht breiter als ein zarter Bleistiftstrich sein.

Man kann mitunter im rechten Lungenoberlappen eine Lubus venae azygos genannte Variante sehen. In der p.-a. Aufnahme zeigt sich eine zarte gekrümmte Linie, die vom rechten Lungenapex in Richtung Mediastinum zieht (Abb. 3-11 ); an ihrem Unterrand ist sie tränenförmig. Embryologische Ursache ist die von der Lungensitze ausgehende Wanderung der Azygosvene, bei der sie in einen medial liegenden Teil der Lunge „einschneidet”.

Abb. 3-11.

Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns.. Eline Vielzahl von Bildparametern kann das Hirngewebe auf MRTBildern sehr unterschiedlich aussehen lassen. Die beiden häu.gsten Darstellungen sind T1-Bilder und T2-Bilder. A. T1-Bild: Fett erscheint weiß, Wasser und Liquor cerebrospinalis (CSF) schwarz, Gehirn und Muskel grau. In fast allen MRT-Bildern gibt Knochen kein Signal und erscheint deshalb schwarz. B. In T2-Bildern erscheint Fett dunkel, Wasser und Liquor hell oder weiß, weil sie ein sehr starkes Signal geben. Gehirn und Weichteile erscheinen wie im T1-Bild grau.

Man denke daran, dass in einer p.-a. oder a.-p. Aufnahme Lungenanteile hinter dem Herzen, hinter und unterhalb der Zwerchfellkuppeln und hinte und vor den Mediastinalstrukturen liegen. 40% der Lungenprojektionsfläche und 25% des Lungenvolumens werden von diesen Strukturen überlagert. betrachtet man diese Regionen nicht sorgfältig, kann eine erhebliche Menge signifikanter pathologischer Befunde übersehen werden.

Zwerchfell

Die Zwerchfellhälften sind typischerweise kuppelförmig, bei vielen Menschen findet sich aber auch ein mehrfach bogiges Zwerchfell, das aus mehreren Kuppeln besteht. Dies ist eine wichtige Normvariante und nicht mit einem Pleura- oder Zwerchfelltumor zu verwechseln; es sollte auch nicht als Hernie verkannt werden (Abb. 3-12 ). Die rechte Zwerchfellhälfte steht meist höher als die linke. Dies liegt nicht daran, dass die Leber das rechte Hemidiaphragma hochdrücken würde; die Leber, die ja etliche Pfund wiegt, kann bei einer stehenden Person nicht nach oben in die Lungen drängen. Die Zwerchfellhälften stehen unterschiedlich hoch, weil das Herz die linke Hälfte nach unten drückt. Die Ränder beider Zwerchfellhälften bilden mit der Thoraxwand spitze Winkel. Sind diese stumpf, sollte man an einen Pleuraerguss denken.

Abb. 3-12.

Mehrbogiges Zwerchfell. Bei dieser häufigen Normvariante zeigt das Zwerchfell nicht eine große, sondern mehrere kleine Kuppeln.

Es ist schwierig, in der seitlichen Aufnahme das rechte vom linken Hemidiaphragma zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Unterscheidungskriterien: Das rechte Hemidiaphragma steht meist höher als das linke und man kann es von den vorderen bis zu den hinteren Rippenanteilen verfolgen. Das linke Hemidiaphragma ist meist nur von der Rückfläche des Herzens bis zu den dorsalen Rippenanteilen sichtbar. Ferner ist die linke Zwerchfellhälfte diejenige, unter der eine Gasblase (Magen oder Kolon) gelegen ist.

Knochenstrukturen

Zu den Skelettstrukturen des Thorax zählen im Röntgenbild die Rippen, das Sternum, Wirbelsäule und Schultergürtel.

Zwölf Rippen sollten sichtbar sein, man sieht jedoch im p.-a. Röntgenbild nur die oberen vollständig. In der Seitenaufnahme sind die Rippen sehr schwer zu beurteilen, da sich die rechten und die linken Rippen sowie die vielenWeichteilstrukturen überlagern. Die Beurteilung sollte die Suche nach Halsrippen (Abb. 3-13 ), Frakturen, Fehlbildungen, fehlenden Rippen (nach Operation) und osteolytischen (destruierenden) Läsionen einschließen. Den Rippenoberrand sieht man zumeist gut, da die Rippen dort gerundet sind; der untere Rand ist hingegen meist sehr dünn und somit ist die untere Kortexgrenze eventuell schwer beurteilbar. Vergleicht man die Rippen der rechten und linken Seite auf gleicher Höhe, sollten sie im Normalfall s mmetrisch sein. An ihrem vorderen Ende verbindet Knorpel die Rippen mit dem Brustbein. Bei älteren Menschen können Rippenknorpel erheblich verkalken; dies ist aber ein Normalbefund (Abb. 3-14 ).

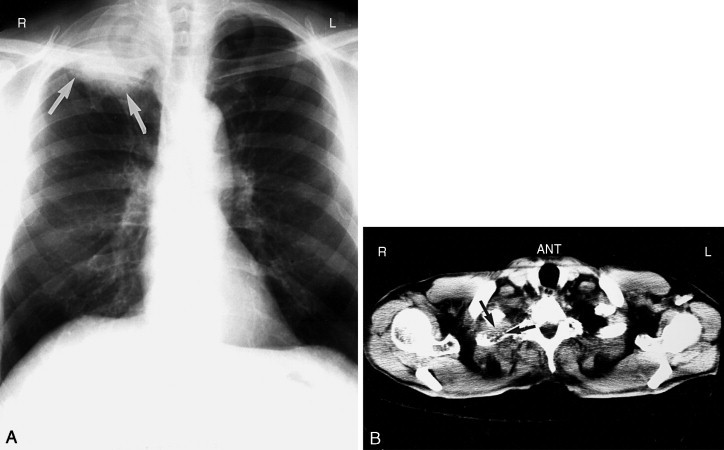

Abb. 3-13.

Halsrippen. Angeborene Anomalie, bei der seitlich vom 7. Halswirbel kleine Rippen abgehen (Pfeile). Gelegentlich werden Halsrippen symptomatisch.

Abb. 3-14.

Rippenknorpelverkalkungen. Verkalkungen zwischen den Enden der knöchernen Rippen und dem Brustbein sind insbesondere bei älteren Menschen recht häufig und können sehr auffällig sein (Pfeile). Ferner findet sich bei diesem Patienten eine Magensonde vom Typ Dobbhoff.

Das Sternum sieht man nur in der seitlichen Thoraxaufnahme gut. In dieser Ansicht sollte man auch auf Thoraxdeformitäten, Frakturen und Osteolysen achten. Eine Thoraxdeformität (z.B. Trichterbrust) kann eine scheinbare Kardiomegalie vortäuschen, da das Sternum eingezogen ist und so das Herz gegen die Wirbelsäule drängt; das Herz sieht dann in einer p.-a. Aufnahme breiter als normal aus (Abb. 3-15 ). Mitunter können überbelichtete Thoraxschrägaufnahmen das Brustbein gut darstellen; gelingt dies nicht, muss evtl. eine Computertomographie (CT) mit Knochenfenster angefordert werden.

Abb. 3-15.

Trichterbrust. Angeborene Anomalie, bei der das Brustbein eingezogen ist. Da das Herz zwischen Sternum und Wirbelsäule eingeengt wird, erscheint es in der p.-a. Aufnahme des Thorax (A) groß. Der rechte Herzrand ist unscharf, was an ein Mittellappeninfiltrat denken lässt. Die seitliche Aufnahme (B) zeigt die Sternumeinziehung sehr deutlich (Pfeile).

Klavikula und Schultergürtel sollten routinemäßig beurteilt werden. Oft erscheinen die Schlüsselbeine medial am Unterrand ausgehöhlt; man nennt dies eine Fossa rhomboidea, die beidseitig vorkommt und nicht als pathologische Knochenveränderung verkannt werden sollte (Abb. 3-16 ). Der mediale Skapularand projiziert sich auf die lateralen Lungenanteile und kann mitunter mit einer pathologischen Linie, wie bei einem Pneumothorax, verwechselt werden. Daher sollte man sich, bei Verdacht auf einen Pneumothorax, vergewissern, dass die „Linie” nicht dem Skapularand entspricht. Man verfolge die Kontur des Schulterblatts. Der Skapulainnenrand verläuft gewöhnlich eher geradlinig als gekrümmt.

Abb. 3-16.

Fossa rhomboidea (Rautengrube). Normalbefund, bei dem an der Innen- und Unterseite der Schlüsselbeine „Einziehungen” sichtbar sind (Pfeile), die immer beidseitig vorhanden sein sollten. Sie haben keine klinische Bedeutung.

Die Brustwirbelsäule (BWS) sieht man in einer Standardröntgenaufnahme des Thorax nur unvollständig, weil sie im p.-a. und im a.-p. Bild von Herz und Mediastinalstrukturen verdeckt wird. Bei älteren Menschen können erhebliche degenerative Veränderungen oder Knochensporne (Spondylophyten) von der Seite der Wirbelkörper abgehen. Oft kann man diese in der p.-a. Aufnahme erkennen (Abb. 3-17 ). Sie können in der Seitenaufnahme wie Lungenrundherde aussehen. Zur Differenzierung ist zu beachten, dass sich die Spondylophyten in der Seitenaufnahme auf die Bandscheiben projizieren und in der p.-a. Aufnahme nicht wie echte Rundherde aussehen.

Abb. 3-17.

Degenerative Sporne oder Osteophyten. Diese Sporne entstehen in Diskushöhe und können zu einem ungewöhnlichen Aussehen des seitlichen Rands der Brustwirbelsäule (BWS) führen. Im seitlichen Thoraxbild können diese Sporne Rundherde, die sich auf die BWS projizieren, vortäuschen.

Weichteile

Auch die Weichteile sollten beurteilt werden. Wie oben erwähnt, können infolge einer Mastektomie oder durch den Mamillenschatten Schwierigkeiten bei der Beurteilung auftreten. Doch auch andere Weichteile sind wichtig. Es ist notwendig, auf eine Asymmetrie von Weichteilen oder auf Gas bzw. Kalk in Weichteilen zu achten. Man muss bei älteren Menschen eine Verkalkung in den Karotisarterien oder anderen großen Gefäßen erkennen (Abb. 3-18 ). Ein häufiges verwirrendes „Artefakt” können Haare verursachen (v.a. Zöpfe). Ist das Haar fettig und zum Zopf geflochten, kann man sehr dichte Schatten sehen (Abb. 3-19 ), die mit Lungenspitzeninfiltraten verwechselt werden könnten.

Abb. 3-18.

Karotiskalk. Bei älteren Patienten kann man oft als Folge der Atherosklerose Verkalkungen von Aortenbogen und großen Gefäßen sehen. In diesem Fall erkennt man Kalkablagerungen in den Karotisarterien (Pfeile).

Abb. 3-19.

Haarzopf. Dicht geflochtenes oder fettiges Haar kann streifige Artefakte bewirken, die einem Oberlappeninfiltrat ähneln können. Solche Artefakte ziehen allerdings über den Lungenapex hinweg und projizieren sich auch auf die Halsweichteile.

Normalerweise sollten zwischen der belüfteten Lungenperipherie und den Rippen nicht allzu viele Weichteile (oder die Dichte von Wasser) vorhanden sein. Die Pleura sieht man normalerweise an den Lungenaußenrändern nicht. Bei einigen Erwachsenen erscheint aber längs der Thoraxwand zwischen Lunge und Rippen Fett; dies ist extrapleurales Fett, das man meist nur in der p.-a. Aufnahme des Thorax und nahezu immer im oberen äußeren Bereich der Thoraxhöhle erkennt (Abb. 3-20 ). Dieser Befund darf nicht als ein Pleuraerguss verkannt werden. Liegen keine weiteren Ergusszeichen vor (wie ein stumpfer Randsinus), ist der Befund beidseitig vorhanden, sieht man ihn nahe den oberen äußeren Lungenfeldern und ist er nicht breiter als 3–4 mm, dann handelt es sich nahezu sicher um extrapleurales Fett und nicht um einen Pleuraerguss.

Abb. 3-20.

Extrapleurales Fett. Dieser im oberen und lateralen Hemithorax sichtbare normale Befund ist seitensymmetrisch und sollte nicht mit einem Pleuraerguss verwechselt werden.

Anatomie in der Computertomographie (CT)

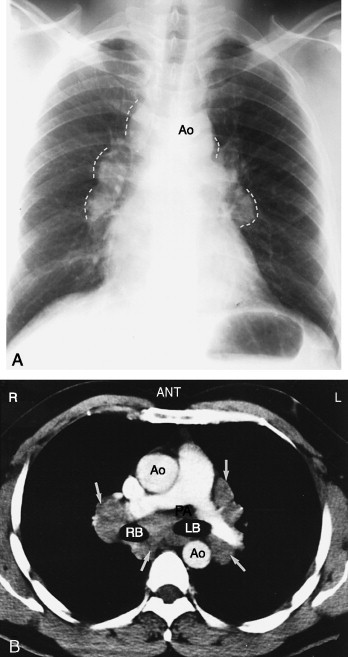

Es ist wichtig, dass man die Querschnittsanatomie des Thorax versteht, da die CT sehr häufig zur Beurteilung pathologischer Thoraxveränderungen eingesetzt wird. Man kann die CT-Untersuchung des Thorax mit oder ohne Kontrastmittelgabe vornehmen. Die meisten Standardprotokolle liefern CT-Schnittbilder („Scans”) von unter 8 mm Schichtdicke. Um einen Lungenknoten zu beurteilen, verwendet man schmalere Schichten und benötigt kein Kontrastmittel. Zur Beurteilung eines Aneurysma dissecans der Aorta ist eine intravenöse Bolusinjektion von Kontrastmittel ganz wesentlich. Die Anforderung der Untersuchung sollte in Absprache mit dem Radiologen und unter Angabe der vollständigen klinischen Informationen vorgenommen werden, damit die korrekte Technik eingesetzt werden kann. Wenn verfügbar, fertigt man eine Spiral- oder besser noch Multidetektor- oder Mehrzeilen-CT an, weil man dadurch den gesamten Thorax in wenigen Sekunden abbilden kann, während der Patient den Atem anhält. Nach Ende der „Spirale” werden die Computerdaten auf Film übertragen und dafür ein Mediastinal-(oder Weichteil-) und ein Lungenfenster gewählt. Dies verschafft eine gute Übersicht über das Lungenparenchym und ermöglicht die Unterscheidung der mediastinalen Strukturen (Abb. 3-21 ).

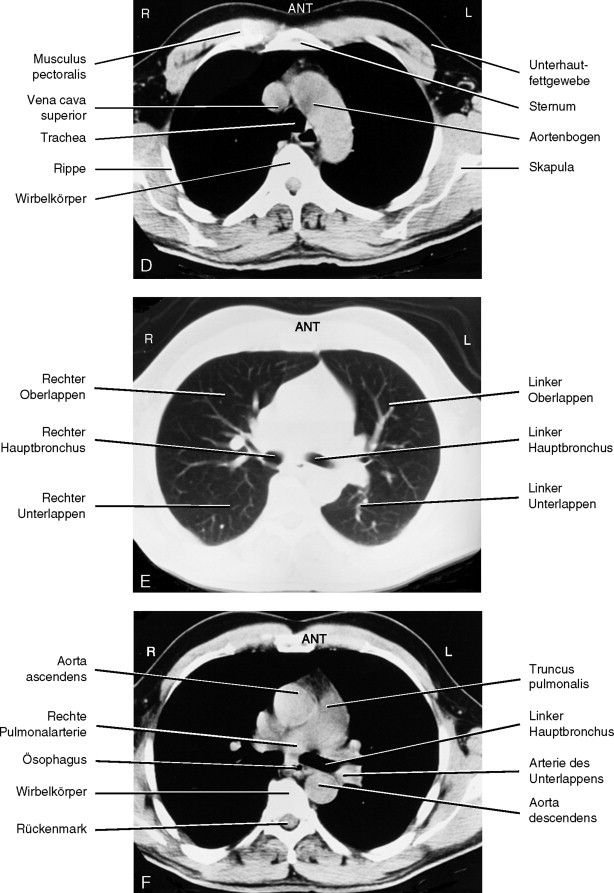

Abb. 3-21.

Normale Anatomie des Thorax in axialen Computertomographiebildern (CT). Es sind jeweils paarweise Schnitte gleicher Höhe in Lungen- und Weichteilfenster abgebildet (A-L).

Unter bestimmten Umständen möchte man feinere Details der Lunge darstellen. Dann kann man eine hochauflösende CT (high-resolution CT oder HRCT) durchführen. Die hierbei gewonnenen Schichten sind 1–2 mm stark. Meist wird nicht die gesamte Lunge untersucht, um nicht zu viele Bilder zu erhalten. Es ist für die Diagnosestellung nicht notwendig und eine viel zu hohe Strahlenbelastung. Deshalb „fährt” man oftmals eine reguläre CT mit schmalen Schichten in ausgewählten Höhen (Abb. 3-22 ).

Abb. 3-22.

Normale und hochauflösende Computertomographie (CT) der Lungen. A. Die normale Schichtdicke eines CT-Bilds der Lunge beträgt 8 mm. B. Der hochauflösende (high-resolution) CT-Schnitt in exakt gleicher Höhe hat eine Dicke von 1,5 mm und zeigt wesentlich mehr Details von Gefäßen und Bronchien.

Das abnorme Thoraxbild

Thoraxaufnahme bei Einweisung und präoperativ

Routineaufnahmen des Thorax bei Krankenhausaufnahme haben eine geringe Ausbeute und sind damit nicht indiziert. Bei der Krankenhausaufnahme eines Patienten mit einem kardiothorakalen Problem, Karzinom oder fieberhaften Leiden ist die Röntgenaufnahme des Thorax angemessen. Routinemäßige präoperative Aufnahmen sind ebenfalls nicht indiziert (z.B. vor einer Fuß- oder Knieoperation). Hingegen besteht die Indikation vor einer Operation von Hals oder Thorax und bei Patienten, die anamnestisch ein Problem mit Atemwegen oder Herz haben, die fiebern, immunsupprimiert sind, eine Bewusstseinsstörung, ein akutes Abdomen, ein bekanntes oder vermutetes Karzinomleiden haben oder älter als 65 Jahre sind. Ferner ist eine Thoraxaufnahme bei Kindern angebracht, die auf eine Intensivstation aufgenommen werden.

Thoraxaufnahme in der Arbeitsmedizin

Röntgenuntersuchungen des Thorax bei Berufseinstellung und Versetzung sollten selektiv auf der Grundlage zugehöriger Faktoren von Anamnese, Krankengeschichte, klinischer Untersuchung und vorgesehener Art der Tätigkeit gemacht werden. Patienten, die mit Stoffen umgehen oder ihnen ausgesetzt sein könnten, die die Lungenfunktion negativ beeinflussen oder Lungenkrankheiten verursachen, sollte man mit Röntgenuntersuchungen des Thorax überwachen, wenn dies das diagnostische Vorgehen mit der größten Genauigkeit und dem frühesten Nachweis ist. Die Untersuchungsintervalle hängen von den jeweiligen Umständen des Falls ab.

Silhouettenzeichen

Das Silhouettenzeichen ist bei der Interpretation einer Röntgenthoraxaufnahme eines der nützlichsten Zeichen; es hilft den Ort einer Veränderung im räumlichen Bezug zu normalen Strukturen zu erkennen. Zum Verlust einer normalen Randkontur kommt es, wenn eine pathologische Veränderung flächig und direkt mit dieser in Kontakt steht. Weist man z.B. in einer p.-a. oder a.-p. Aufnahme im rechten Lungenunterfeld ein Infiltrat nach, so kann dieses entweder im Mittel- oder im Unterlappen gelegen sein. Findet man den normalerweise deutlich erkennbaren rechten Herzrand ausgelöscht, dann muss das Infiltrat an das Herz angrenzen und liegt somit im medialen Mittellappensegment. Ist dagegen die Kontur der rechten Zwerchfellhälfte verloren gegangen, liegt das Infiltrat nahezu sicher im rechten Unterlappen. Man kann das Silhouettenzeichen auch in umgekehrter Weise anwenden. Projiziert sich in einem p.-a. Bild des Thorax eine Raumforderung auf den Aorten„knopf” und ist dieser scharf begrenzt sichtbar, muss die Raumforderung entweder ventral oder dorsal davon liegen.

Aufnahme in der Intensivstation mit fahrbarem Gerät

Es wurde viel geschrieben über Nutzen oder übermäßigen Einsatz von Röntgenaufnahmen des Thorax in der Intensivstation. Im Allgemeinen sollte man fortlaufende oder Routineaufträge zur „Intensivlunge” vermeiden. Allerdings sind die Patienten in einer Intensivstation definitionsgemäß schwer krank, liegen meist einen Großteil des Tages auf dem Rücken und atmen nicht normal. Nahezu alle diese Patienten haben Tuben oder Zugänge, die häufig gewechselt oder korrigiert werden. Tägliche Thoraxaufnahmen sind bei Patienten mit einem Endotrachealtubus oder einem erst kürzlich angelegten Tracheostoma indiziert. Bei diesen Patienten decken über 60% der täglichen Thoraxaufnahmen keine neuen wichtigen Befunde und ca. 20% neue, aber wenig wichtige Befunde auf. Es werden allerdings in 20% der Fälle neue wesentliche Befunde nachgewiesen, die klinisch unverdächtig und nur in der Thoraxaufnahme erkennbar sind. Ferner sind Aufnahmen indiziert, nachdem eine Pleuradrainage oder ein zentralvenöser Katheter gelegt wurde, um die Lage und einen evtl. vorhandenen Pneumothorax zu sehen. Die Veränderungen, auf die man bei einem Patienten nach Operation oder Trauma achten sollte, zählt Tab. 3-4 auf.

Tab. 3-4.

Prüfung von veränderten Befunden im Thoraxröntgenbild bei Zustand nach Eingriff oder Trauma

| Lage von Trachealtubus, Pleuradrainagen, Venenkatheter |

| Verbreitertes oberes Mediastinum |

| Linksseitiges pleurales „apical-cap”-Zeichen |

| Aorten„knopf” oder a.-p. Fenster (Zeichen der Aortenruptur) unscharf |

| Pneumothorax (apikal, abgekammert oder basal) |

| Mediastinalemphysem |

| Subkutanes Emphysem |

| Infiltrate (Veränderungen?) |

| Mediastinalverlagerung |

| Atelektase (Lappen- oder herdförmige Atelektase) |

| Pleuraerguss |

| Rippen- oder Sternumfraktur(en) |

| Wirbelsäulenfrakturen (inkl. verbreiterte paravertebrale Weichteile) |

| Schulterfrakturen und -luxationen |

| Freie Luft unter dem Zwerchfell |

Tubus, Kabel und Zugänge im Röntgenbild des Thorax

Häufiger Grund, eine Röntgenthoraxaufnahme machen zu lassen, ist die Beurteilung von Position und Begleitkomplikationen verschiedener Tuben, Kabel und venöser Zugänge. Bei Schwerkranken und Intensivpflegepatienten sieht man häufig auf dem mit fahrbarem Gerät angefertigten Thoraxbild viele Tuben, venöse Zugänge und Kabel. Man muss unterscheiden, welche Teile der Tuben und Kabel im Patienten und welche auf dem Patienten lagen. Bei den Zugängen und Tuben, die im Körperinneren liegen, muss geprüft werden, ob diese am richtigen Ort und in richtiger Höhe liegen.

Endotrachealtubus

Ein Endotrachealtubus (ET) ist leicht identifizierbar, da er im Luftschatten der Luftröhre liegt. Beim Erwachsenen wie beim Kind sollte die Spitze des ET mindestens einen Zentimeter oberhalb der Carina, besser aber höher liegen. Ein tiefer platzierter ET kann die Luftzufuhr zu einer Lunge verlegen und eine Atelektase (Kollaps) einer Lunge oder eines Lungenanteils verursachen. Ein zu tief liegender ET gerät meist in den rechten Hauptbronchus, da dieser steiler nach unten abgeht als der linke Hauptbronchus (Abb. 3-23 ). Höchste tolerable Lage der ET-Spitze ist das Jugulum, welches mittig zwischen den medialen Schlüsselbeinenden liegt.

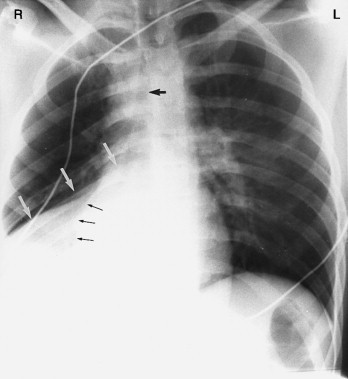

Abb. 3-23.

Atelektase der linken Lunge. Der Endotrachealtubus liegt mit seiner Spitze im rechten Hauptbronchus zu tief platziert. Der linke Hauptbronchus ist dadurch vollständig verlegt, so dass die Luft in der linken Lunge resorbiert wurde; man erkennt den Volumenverlust der linken Lunge sowie das nach links verzogene Mediastinum.

Magensonde

Eine Magensonde (MS) sollte in einer a.-p. oder p.-a. Aufnahme dem Verlauf der Speiseröhre folgen. In der seitlichen Aufnahme sollte sie dorsal der Luftröhre liegen und an der Rückfläche des Herzens verlaufen (Abb. 3-24 ). Die korrekte Spitzenlage einer Magensonde muss sichergestellt werden, bevor man Flüssigkeiten über die Sonde zuführt. Oft lässt sich die Position ohne Röntgenbild klinisch bestimmen. Dazu wird häufig über den Magenschlauch Luft eingegeben und über dem Magen mit dem Stethoskop auskultiert.

Abb. 3-24.

Normaler Verlauf einer nasalen Magensonde. A. In dieser p.-a. Aufnahme des Thorax verläuft die Magensonde direkt hinter der Luftröhre; unterhalb der Carinahöhe zieht sie leicht bogig nach links zum gastroösophagealen Übergang. B. In der Seitenaufnahme kann man die Magensonde dorsal der Luftröhre (T) und dann hinter dem Herzen entlang ziehen sehen.

Magensonden haben zwei bevorzugte Fehllagen. Häufigste Fehllage ist, dass die Magensonde nur einen Teil der Speiseröhre herabzieht oder sich in ihr aufrollt. Über die Magensonde applizierte Flüssigkeit kann dann zurückfließen und in die Lungen aspiriert werden. Seltener kann die Magensonde beim Platzieren anstelle des Ösophagus in die Luftröhre geraten. In diesem Fall verläuft sie dann eher den rechten Stammbronchus entlang nach unten (wie ein zu weit vorgeschobener Trachealtubus). Da Magensonden steif sein können und ein starres Ende haben, können sie, weit vorgeschoben, die Lunge perforieren und in den Pleuraraum gelangen (Abb. 3-25 ). Viele Patienten bedürfen der Ernährung über eine Ernährungs-/Duodenalsonde, was dann am besten funktioniert, wenn die Spitze im distalen Duodenum nahe dem Treitz-Band liegt.

Abb. 3-25.

Endobronchial liegende nasale Magensonde (MS). A. Wenn die Magensonde in die Luftröhre gerät, gelangt sie meist in den rechten Hauptbronchus. B. Magensonden sind relativ starr und können beim Vorschieben die Lunge perforieren und in den Pleuraraum eindringen.

Jugularis- oder Subklavia-ZVK

Dies ist ein sehr häufig verwendeter venöser Zugang. Die Katheterspitze sollte am besten in der oberen Hohlvene (VCS) liegen. Im p.-a. oder im a.-p. Bild des Thorax sollte sie ca. 1–4 cm unterhalb der Höhe der rechten Klavikulamitte liegen (Abb. 3-26 , besser in Höhe der Carina; Anm. des Übers.). Häufigste Fehllagen des Katheterendes sind das Umschlagen eines Subklavia-ZVK nach oben in die Jugularvene anstatt nach unten in die VCS (Abb. 3-27A ) und das Überschreiten der Mittellinie zur Gegenseite bis in die V. subclavia (Abb. 3-27B).

Abb. 3-26.

Normaler Verlauf eines Subklaviakatheters. Der Subklaviakatheter (Sc) sollte nach medial und dann nach kaudal zum Schlüsselbein ziehen, wobei die Spitze in der oberen Hohlvene liegen soll. Zusätzlich zum Katheter finden sich bei diesem Patienten eine nasale Magensonde (NG) und ein Endotrachealtubus (ET). Die restlichen aufgerollten Drähte sind EKG-Kabel.

Abb. 3-27.

Häufige abnorme Verläufe eines Subklaviakatheters. A. Nach oben in die Jugularvene umschlagende Katheterspitze. B. Über die V. brachiocephalica in die V. subclavia der Gegenseite umschlagende Katheterspitze. Zusätzlich zum Katheter sieht man bei diesem Patienten eine Magensonde (NG), eine Pleuradrainage (CT) und EKG-Kabel (EKG). Man beachte die außerhalb der Rippen gelegene Unterbrechung der strahlendichten Linie der Pleuradrainage. Diese Unterbrechung stellt eine Seitenöffnung dar, die anzeigt, dass die Pleuradrainage nicht tief genug vorgeschoben wurde.

Swan-Ganz- oder pulmonalarterieller Katheter

Solche zentralen Zugänge werden meist dazu verwendet, den kardialen oder pulmonalarteriellen Druck zu kontrollieren. Normalerweise projiziert sich der Verlauf des Katheters nahezu kreisförmig: die VCS hinunter durch rechten Vorhof und Ventrikel, dann in den Truncus pulmonalis und in die peripheren Lungenschlagadern. Der häufigste natürliche Weg, dem der Katheter folgt, führt eher in die rechte als in die linke Lungenhauptschlagader (Abb. 3-28 ). Einige Venenkatheter werden auch in der Leistenregion eingelegt. In diesem Fall beschreibt der Katheter eine sanfte S-Kurve durch die untere Hohlvene (VCI) in rechten Vorhof und Ventrikel und schließlich in die Pulmonalarterie (Abb. 3-29 ). Ein zu weit in die Pulmonalarterien vorgebrachter Zentralvenenkatheter kann den Blutstrom verlegen und zu einem Lungeninfarkt führen (Abb. 3-30 ). Die Spitze eines pulmonalarteriellen Katheters zur Messung des zentralvenösen Drucks (Verschlussdruck) sollte die Mitte zwischen Hilus und Lungenperipherie nicht überschreiten, da sonst ein Lungeninfarkt entstehen kann. Ein weiteres Problem kann die Passage des Katheters von der oberen in die untere Hohlvene anstatt in den rechten Ventrikel sein (Abb. 3-31 ).

Abb. 3-28.

Normaler Verlauf eines Swan-Ganz-Katheters. Der von rechts eingeführte Swan-Ganz-Katheter zieht über die V. subclavia (Sc), die V. cava superior (SVC), den rechten Vorhof (RA), den rechten Ventrikel (RV) und die rechte Pulmonalhauptarterie (MPA) in diesem Fall in die rechte Unterlappenarterie (RLL PA).

Abb. 3-29.

Transfemoral eingebrachter Swan-Ganz-Katheter. Der Katheter zieht durch die untere Hohlvene (IVC), beschreibt eine sanfte S-förmige Krümmung durch rechtes Atrium (RA) und rechten Ventrikel (RV) und zieht in diesem Fall in die linke Lungenhauptarterie (PA). Außerdem kann man eine nasale Magensonde, einen Subklaviavenenkatheter links und zahlreiche EKG-Kabel erkennen.

Abb. 3-30.

Lungeninfarkt durch Swan-Ganz-Katheter. A. Ein Swan-Ganz-Katheter wurde zu weit in die rechte Unterlappenarterie vorgebracht. B. Mehrere Stunden später zeigt sich in dieser Region ein Infiltrat infolge eines Lungeninfarkts, weil der Katheter den Blutstrom blockiert hatte.

Abb. 3-31.

Abnormer Verlauf eines Swan-Ganz-Katheters. Dieser Katheter wurde über die rechte V. subclavia eingesetzt. A. Im p.-a. Thoraxbild sieht man den Verlauf längs des rechten Wirbelsäulenrands bis unterhalb der Zwerchfellkontur (Pfeile). B. In der Seitenaufnahme erkennt man, wie der Katheter durch das Herz nach unten bis in die V. cava inferior reicht (Pfeile). Außerdem liegt ein linksseitiger Subklaviavenenkatheter mit der Spitze in der oberen Hohlvene.

Pleurasaugdrainagen

Im typischen Fall legt man eine Pleuradrainage (PD) ein, um damit einen Pneumothorax zu entlasten oder eine pleurale Flüssigkeitsansammlung zu drainieren. Pleuradrainagen haben ein relativ großes Kaliber und werden lateral in mittlerer und unterer Thoraxhöhe eingelegt. Eine häufige Frage zu diesen Drainagen betrifft die Lage von End- und Seitenöffnung. Die Spitze sollte nicht dem Mediastinum anliegen. Die Seitenöffnung, die innerhalb der Thoraxhöhle (und nicht etwa in den Weichteilen der Thoraxwand außerhalb) liegen sollte, kann man als Unterbrechung der strahlendichten Markierung der PD sehen (vgl. Abb. 3-27B). Weitere Fragen beziehen sich darauf, ob die PD abgeknickt ist und ob sie ihren Zweck, einen Pneumothorax oder einen Pleuraerguss zu verringern, erfüllt. Mit einer dorsal platzierten PD wird es kaum oder erst nach langer Dauer gelingen, bei einem auf dem Rücken liegenden Patienten und damit einer ventralen Gasansammlung einen Pneumothorax zu beseitigen.

Herzschrittmacher

Herzschrittmacher bestehen aus Drahtsonden, die vom Schrittmachergehäuse aus via obere Hohlvene in den rechten Vorhof und zur Spitze des rechten Ventrikels ziehen (Abb. 3-32 ). Sie sind gut im Thoraxröntgenbild zu beurteilen. Bei einem Schrittmacherausfall achte man besonders auf einen Kabelbruch.

Abb. 3-32.

Herzschrittmacher. A. In der p.-a. Thoraxaufnahme liegt der Schrittmachergenerator unter der Haut und projiziert sich auf das linke Lungenoberfeld. Das Kabel zieht in die V. brachiocephalica und herab zum rechten Atrium (RA). Die Spitze liegt im rechten Ventrikel (RV). B. Verlauf in der Seitenaufnahme.

Überlagerung durch EKG-Kabel und Schläuche

Elektrokardiographiekabel sind Metalldrähte und deshalb dichter als die meisten Tuben und Katheter. Man kann sie daran erkennen, dass sie in der Regel an ihrem Ende einen Druckknopf oder eine Klemme tragen, zumeist im oberen Thoraxbereich liegen und keinen wichtigen anatomischen Strukturen (wie z.B. großen Venen) folgen (vgl. Abb. 3-27B). Häufige den Betrachter irritierende, auf oder unter dem Thorax liegende Gegenstände sind Sauerstoffschläuche, die zu Masken oder Nasenkathetern führen. Sie können wie Katheter aussehen, folgen aber ebenfalls nicht den normalen Gefäßen oder sonstigen anatomischen Wegen in Thorax und Hals. Bleibt ein Fall unklar, muss das Problem auf jeden Fall am Patienten untersucht werden, bevor weitere Röntgenaufnahmen angeordnet werden.

Trauma

Oft wird bei Patienten mit schweren Verletzungen bereits in der Notaufnahme ein Thoraxröntgenbild angefordert. Dieses erlaubt es, sehr schnell einen mäßig großen bis großen Pneumothorax und Pleuraergüsse nachzuweisen. Da die Patienten zumeist auf dem Rücken liegen, kann ein kleiner ventraler Pneumothorax oder eine dorsale Flüssigkeitsansammlung leicht übersehen werden. Diese Diagnosen werden dann erst in der späteren CT-Untersuchung des Thorax als „Zufallsbefunde” bemerkt (vgl. Abb. 3-75 ). Bei einem schweren Thoraxtrauma können mögliche Verletzungen von Sternum und Brustwirbelsäule zusätzliche Röntgenaufnahmen erforderlich machen. Meist werden keine speziellen Rippenaufnahmen gebraucht, weil sich bei einer unkomplizierten Rippenfraktur die Behandlung nicht ändern würde. Ein in der Thoraxaufnahme verbreitertes Mediastinum wirft die Frage nach einer Gefäßverletzung auf, so dass eine CT mit Kontrastmittel indiziert ist. Röntgenaufnahmen lassen oft das Ausmaß von Weichteilverletzungen unterschätzen, weshalb Unfallchirurgen häufig eine CT von Thorax, Abdomen und Becken in Auftrag geben. Diese wird sehr viel häufiger durchgeführt, um lebensbedrohende Verletzungen, die eine sofortige operative Versorgung erfordern, zu identifizieren.

Abb. 3-75.

Kleiner ventraler Pneumothorax. Die Thoraxaufnahme dieses Patienten, der ein Trauma erlitten hatte, wurde als normal befundet. Die nachfolgende Computertomographie des Thorax zeigte aber einen kleinen rechtsseitigen ventralen Pneumothorax (Pfeile), den man als schmales sichelförmiges Band erkennt.

Nach einem Thoraxtrauma sind Lungeninfiltrate häufig. Lungenkontusionen können auch ohne Rippenfrakturen vorkommen und sind binnen Stunden nach einem Trauma sichtbar. Etwa 50% dieser Patienten haben Hämoptysen. Kontusionen erkennt man im Röntgenbild als unscharf begrenzte Infiltrate des Lungenparenchyms, die durch Einblutung und Ödem entstehen. Im unkomplizierten Fall lösen sie sich normalerweise während einer Zeitspanne von 4–5 Tagen auf. Lungenhämatome werden durch Einblutung infolge von Scherverletzungen des Lungenparenchyms verursacht. Sie können als Knoten oder Raumforderungen auftreten und evtl. einschmelzen. Es dauert Wochen, bis sie vollständig resorbiert werden. Ein Pneumomediastinum oder ein subkutanes Emphysem sollten ebenfalls erkannt werden. Letzteres bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein von Rippenfraktur(en), eines Pneumothorax oder einer offenen Verletzung. Die verschiedenen mit einem Trauma verbundenen krankhaften Veränderungen werden später in diesem Kapitel anhand von Beispielen besprochen.

Eine posttraumatische Anomalie, die zu beidseitigen unscharfen Infiltraten führen kann, ist die Fettembolie. Sie kommt ausschließlich bei Frakturen eines großen Knochens (wie des Femurs) vor, die operativ versorgt worden sind. Die Patienten zeigen anfangs meist einen normalen Thoraxbefund und erleiden dann kurze Zeit später eine plötzlich einsetzende Dyspnoe. Die Diagnose stellt man, indem man Fettkügelchen im Urin sucht.

Erkrankungen der Atemwege

Die Themen Epiglottitis und retropharyngealer Abszess wurden in Kapitel 3 diskutiert.

VerlegteAtemwege

Das Bronchialkarzinom kann einen Bronchus einengen oder gänzlich verlegen. Wenn der Atemweg nur teilweise okkludiert ist, wird der Abtransport von Schleim behindert, und es kann zu einer poststenotischen Pneumonie kommen. Bei jedem älteren Patienten mit einer Herdpneumonie sollte man sorgfältig den nahe gelegenen Bronchus betrachten. Bei einem Erwachsenen mit einem Pneumonierezidiv am gleichen Ort sollte man einen Lungentumor in Betracht ziehen und die Indikation zur Bronchoskopie stellen.

Verlegen ein Tumor oder ein Schleimpfropf einen Atemweg vollständig, so geht die Resorption der Luft distal davon mit einem Volumenverlust einher. Ist ein größerer Bronchus verlegt, kann eine sehr schnell entstehende (weiße) Verschattung der Lunge auftreten, die als Folge des Volumenverlusts von einer Verziehung der Luftröhre und des Mediastinums in Richtung der betroffenen Seite begleitet wird. Die Verlegung eines größeren Bronchus kann man oft in der p.-a. Aufnahme nachweisen. Weitere Untersuchungen wie die CT können dabei helfen, Tumorausmaß und Vorliegen vergrößerter Lymphknoten zu bestimmen (Abb. 3-33 ). Wenn der Patient jung oder schwer krank ist, ist ein Schleimpfropf die wahrscheinlichere Ursache einer Bronchusverlegung und eines Volumenverlusts als ein Tumor. In diesem Fall wäre eher eine Bronchoskopie oder Behandlung der Lunge indiziert als eine CT des Thorax.

Abb. 3-33.

Tumorverschluss des rechten Hauptbronchus. Man erkennt eine abrupt abbrechende Luftsäule (Pfeil). Die Verlegung hat ein poststenotisches Infiltrat verursacht. Die Luft aus der rechten Lunge wurde resorbiert, es zeigt sich ein Volumenverlust der rechten Lunge und ein in der Folge nach rechts verzogenes Mediastinum.

Fremdkörper sind meist das Ergebnis einer Aspiration oder eines „Verschluckens” von Gegenständen, die im Mund waren. Bei einer Aspiration kann man je nach Dichte des jeweiligen Objekts dieses in der Thoraxaufnahme erkennen. Metallische Gegenstände erkennt man leicht (Abb. 3-34 ). Dinge wie Plastikspielzeug und Erdnüsse sind nicht so leicht von der Dichte der Weichteile zu unterscheiden. Typischer Aspirationsort für Fremdkörper sind wegen des im Vergleich zur linken Seite steileren Verlaufs der rechte Hauptbronchus oder der rechte Unterlappenbronchus. Wie schon erwähnt, sollte man, wenn man einen nichtmetallischen Fremdkörper vermutet, eine p.-a. Aufnahme des Thorax in Inspiration und Exspiration anfordern. Bei Kindern, die kooperationsunfähig sind, verwendet man manchmal Aufnahmen in Rechts- und Linksseitenlage. Die Seite, deren Volumen bei der Exspiration oder, wenn sie unten liegt, nicht abnimmt, ist die Seite mit der Okklusion.

Abb. 3-34.

Aspiration eines nicht obstruierenden Fremdkörpers. Man kann sowohl in der p.-a. (A) als auch in der seitlichen Thoraxröntgenaufnahme (B) einen geraden Nagel im rechten Unterlappen erkennen.

Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD)

Das Thoraxröntgenbild kann erst eine mäßige oder fortgeschrittene chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) nachweisen. In den Frühstadien ist die Aufnahme noch normal, so dass man, um die Diagnose zu stellen, auf Lungenfunktionstests zurückgreifen muss. In fortgeschrittenen Stadien sind die Zeichen der Überblähung deutlich. Im p.-a. Bild können die Zwerchfellkuppeln bis herab in Höhe der dorsalen Anteile der 12. Rippe zu liegen kommen, wobei oft die Randsinus abgestumpft sind. Bei der COPD sieht man einen vermehrten Sagittaldurchmesser des Thorax in der Seitenaufnahme, einen breiten und transparenten Raum zwischen Brustbein und Aorta ascendens sowie ein deutlich abgeflachtes oder invertiertes (nach unten konvexes) Zwerchfell (Abb. 3-35 ). Begleitbefunde können Bullae oder große Lufthöhlen infolge zerstörter Alveolen sein. Bei einer weit fortgeschrittenen COPD kann man auch die sog. Säbelscheidenluftröhre sehen. Damit meint man eine beidseits von den Lungen eingeengte Trachea, die im p.-a. Bild eng, aber im Seitenbild weit erscheint. Da die COPD meist bei Rauchern auftritt, muss auch nach einem okkulten Bronchialkarzinom gesucht werden.

Abb. 3-35.

Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD). A. Die p.-a. Aufnahme zeigt die Zwerchfelloberfläche in gleicher Höhe wie den dorsalen Anteil der 12. Rippe. B. In der Seitenaufnahme erkennt man die Überblähung anhand des vergrößerten Sagittaldurchmessers und des abgeflachten Zwerchfells.

Asthma bronchiale

Bei einem unkomplizierten Asthmaanfall ist in der Regel keine bildgebende Diagnostik notwendig. Eine Thoraxaufnahme fordert man nur bei Verdacht auf eine überlagerte Krankheit oder bei Therapieresistenz des Asthmaanfalls an. Die Befunde des Asthmas reichen in der Thoraxaufnahme von einem normalen Aussehen (in ca. 3/4 aller Fälle) bis zu Zeichen leichter Überblähung (z.B. ein leicht erhöhter Sagittaldurchmesser oder ein Zwerchfell, dessen höchster Punkt in Höhe des dorsalen Anteils der 10. oder 11. Rippe liegt, Abb. 3-36 ). Beim Asthma kommt es nur selten vor, dass das Zwerchfell entweder tiefer als oben genannt steht oder deutlich abgeflacht ist (sichtbar in der Seitenaufnahme). Eine akute Asthmaattacke kann ein Pneumomediastinum, selten auch einen Pneumothorax verursachen. Bei Patienten mit wiederholten Asthmaanfällen können aufgrund von Narben eine vermehrte interstitielle Zeichnung und gering verdickte Bronchuswände vorliegen. Man suche ferner nach einem fokalen Infiltrat oder einer Pneumonie im Sinne eines Auslösers des Asthmaanfalls.

Abb. 3-36.

Asthma bronchiale. A. Bei einem schweren Asthmaanfall kann man eine Überblähung ähnlich wie bei der chronischen obstruktiven Lungenkrankheit (COPD) sehen. In diesem Fall erkennt man die Überblähung am Zwerchfelltiefstand in Höhe des dorsalen Anteils der 11. Rippe; der sagittale Thoraxdurchmesser ist leicht vergrößert, das Zwerchfell gering abgeflacht. B. Der Thorax des Patienten hat nicht die Fassform wie bei der COPD (vgl. Abb. 3-35 B). Die meisten Asthmapatienten bieten normale Röntgenbefunde des Thorax.

Bronchiektasen

Bronchiektasen sind diffus oder umschrieben aufgeweitete Bronchien. Meist sind sie Folge einer chronischen oder kindlichen Infektion mit anschließendem Knorpelschaden. Man sieht sie auch bei Patienten mit seltenen Krankheiten wie zystischer Fibrose und allergischer bronchopulmonaler Aspergillose. Symptome sind chronischer Husten, eitriges Sputum und evtl. Hämoptysen. Bronchiektasen betreffen im typischen Fall die medialen Anteile von rechtem und linkem Unterlappen. Man erkennt sie in einer Röntgenaufnahme des Thorax an der begleitenden Bronchuswandverdickung, die eine Infektionsfolge ist.

Bronchiektasen im Frühstadium können ein normales Röntgenbild aufweisen. In späteren Stadien verursacht die verbreiterte Bronchuswand das Bild eines streifigen oder honigwabenartigen Infiltrats (grobmaschiges Netz) in der Lungenbasis beidseits. Außerdem kann man ein „tram-tracking” (Aussehen wie Straßenbahnschienen) sehen. Dies beinhaltet zwei zueinander parallele, strichförmige Verdichtungen, die man als weiße Linien sieht und die verbreiterte Bronchuswände darstellen. Sie sind in der Regel nur über 2–3 cm Länge sichtbar (Abb. 3-37A + B ). Fortgeschrittene Bronchiektasen zeigen sich als Hohlräume oder Honigwabenbild in der Lungenbasis. Zwar sind Bronchiektasen im Thoraxröntgenbild schwer zu erkennen, aber in Dünnschicht-oder High-resolution-CT-Bildern (Abb. 3-37C) kann man sie deutlich abbilden. Man sollte jedoch keine CT in Auftrag geben, wenn keine Auswirkung auf Therapie oder Prognose zu erwarten ist.

Abb. 3-37.

Bronchiektasen. A. Das p.-a. Thoraxbild zeigt bei einem Patienten mit Bronchiektasen verbreiterte Bronchuswände, am deutlichsten an der Lungenbasis. Dies wird oft als „tram tracking” bezeichnet; die parallel verlaufenden Linien stellen verdickte Bronchialwände dar (Pfeile). B. Bei fortgeschrittenen Bronchiektasen können grobe basale Lungeninfiltrate wie Einschmelzungen aussehen. C. Viel besser als im Röntgenbild sieht man Bronchiektasen im CT-Bild. Man findet dilatierte Bronchien mit verbreiterten Wänden (Pfeil).

Atelektase

Als Atelektase bezeichnet man den Kollaps einer Lunge oder eines Lungenanteils infolge der Resorption der Luft in den Alveolen. Ursächlich können obstruierende bronchiale Läsionen, Kompression von außen (durch Pleuraerguss oder Bullae), Fibrose oder der Verlust der Oberflächenspannung in den Alveolen (wie bei der Hyaline-Membranen-Krankheit) sein. Die Atelektase kann einen kleinen subsegmentalen Lungenbezirk oder die gesamte Lunge erfassen. Da Atelektasen sehr häufige Befunde sind und klinische Auswirkungen haben, sollte man das unterschiedliche Erscheinungsbild sowie die fortschreitenden Befunde kennen, die mit einem fokalen oder generalisierten Volumenverlust in einer Lunge einhergehen.

Lineare oder Plattenatelektasen sieht man nahezu ausschließlich im Lungenmittel- oder Lungenunterfeld als horizontale oder nahezu horizontale Linie vermehrter Dichte (weiß im Röntgenbild). Zumeist findet man diese Minimalform eines subsegmentalen Kollapses bei Patienten mit erschwerter Atmung, wie z.B. kurz nach einer Operation oder bei Rippenfrakturen. Eine solche Atelektase kann sehr schnell auftreten (binnen Stunden) und ebenso schnell wieder verschwinden, nachdem der Patient aufgefordert wurde, tief zu atmen, oder beatmet wird (Abb. 3-38 ).

Abb. 3-38.

Plattenatelektase. A. Dieses direkt postoperativ angefertigte a.-p. Thoraxbild ist mit Ausnahme des Endotrachealtubus und auf dem Brustkorb liegender Schläuche und EKGKabel unauffällig. B. Wenige Stunden später nach der Extubation des Patienten zeigt sich eine geradlinige Atelektase (Pfeil). Sie kann sich sehr schnell auflösen, wenn der Patient eine geeignete Atemtherapie erhält.

Die Atelektase bzw. der Kollaps eines gesamten Lungensegments tritt typischerweise infolge eines Schleimpfropfs, eines Tumors oder eines fehlplatzierten Endotrachealtubus auf. Eine frühe Oberlappenatelektase der rechten Seite sieht man im a.-p. oder p.-a. Röntgenbild als eine verschwommene Verdichtung im rechten Lungenoberfeld. Bei der Resorption der Luft aus dem rechten Oberlappen kann man eine ansteigende Dichte bei abnehmendem Volumen des rechten Oberlappens sehen. Während dieses Vorgangs bewegt sich die kleine Fissur aus ihrer normalen horizontalen Position heraus und biegt nach oben aus. Sie ähnelt einem auf dem Kopf stehenden weißen Dreieck am rechten Lungenapex. Bei einem vollständig kollabierten rechten Oberlappen kann eine weißliche Verdichtung erscheinen, die am rechten Hilus beginnt und längs des rechten oberen Mediastinalrandes nach oben zieht, um sich dann in der Lungenspitze zu krümmen. In diesem späten Stadium (komplett kollabierter rechter Oberlappen) kann die Diagnose sehr schwer zu stellen sein. Meist weisen allerdings weitere Zeichen des Volumenverlusts auf den rechten Oberlappen hin; dazu zählen Verlagerung oder Verziehung der Luftröhre nach rechts und der Hochstand des rechten Hilus. (Man denke daran, dass der rechte Hilus normalerweise etwas tiefer steht als der linke.) Stehen beide Hili etwa in gleicher Höhe, muss ein Volumenverlust des rechten Oberlappens als mögliche Ursache eines solchen Befunds erwogen werden.

Eine Atelektase des (rechtsseitigen) Mittellappens ist im a.-p. Bild oft schwer zu erkennen, erscheint aber in der Seitenaufnahme als leicht erhöhte Dichte (weiß) im unteren Bereich der rechten Lunge und als Auslöschung der ansonsten scharfen Kontur des rechten Herzrands. Im seitlichen Röntgenbild projiziert sich ein schmales weißes Dreieck auf das Herz. Dieses entsteht durch Annäherung der kleinen Fissur und der unteren Hälfte der großen Lappenspalte.

Bei einer Unterlappenatelektase rechts nimmt die Dichte der rechten Lungenbasis zu, die Kontur des rechten Hemidiaphragmas geht verloren und der rechte Hilus ist nach unten verzogen. Im seitlichen Thoraxbild erscheint die große Fissur nach dorsal und unten verzogen, ferner ist die Dichte über der unteren Brustwirbelsäule erhöht (weiß, Abb. 3-39 ).

Abb. 3-39.

Atelektase des rechten Unterlappens. Kompletter Kollaps des rechten Unterlappens mit Volumenverlust, erkennbar an der Verziehung von Luftröhre und rechtem Herzrand nach rechts (schwarze Pfeile). Die Luft im rechten Unterlappen wurde resorbiert, Folge ist ein diffuses Infiltrat (weiße Pfeile).

Eine Lappenatelektase oder ein Kollaps der Lappen der linken Lungen kann schwer erkennbar sein. In der a.-p. oder p.-a. Aufnahme des Thorax erscheint ein Unterlappenkollaps als vermehrte Dichte von linker Lungenbasis und Retrokardialraum. Eine retrokardiale Verdichtung ist mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Atelektase als eine Pneumonie, insbesondere direkt nach einer Thoraxoperation. Bei einer Atelektase des linken Unterlappens kann der linke Hilus herabgezogen sein und mit dem rechten auf gleicher Höhe stehen. Ferner wird das linke Hemidiaphragma schwer erkennbar sein. In der Seitenaufnahme bemerkt man eine leicht nach dorsal und unten verzogene Lappenspalte. Wie beim Kollaps des rechten Unterlappens sieht man eine vermehrte Dichte über der unteren Brustwirbelsäule.

Ein Pleuraerguss kann sowohl eine rechtsals auch eine linksseitige Unterlappenatelektase vortäuschen. Zur Unterscheidung muss ein Pleuraerguss ausgeschlossen werden. Dazu kann man in einer Aufnahme im Stehen im sagittalen Strahlengang den Herz-Zwerchfell-Winkel betrachten, um zu prüfen, ob dieser abgeflacht ist oder Pleuraflüssigkeit längs der lateralen Thoraxwand nach oben zieht. Sieht man einen Volumenverlust (angezeigt durch einen nach unten verlagerten Hilus oder eine Mediastinalverziehung zur betroffenen Seite), sollte man einen Kollaps annehmen. Bei einem großen Pleuraerguss kommt es infolge der direkten Kompression oft zu einer begleitenden Atelektase der benachbarten Lunge. Man darf also nicht davon ausgehen, dass nur eine der beiden Entitäten vorliegen kann.

Eine linksseitige Oberlappenatelektase sieht man in der Aufnahme im sagittalen Strahlengang als allgemein erhöhte Dichte der linken oberen Lungenhälfte. In den Frühstadien tritt eine Verdichtung in der Seitenaufnahme ventral des Interlobärspalts auf. Mit dem Fortschreiten der Oberlappenatelektase links zur vollständigen Atelektase legt sich der kollabierte Oberlappen wie ein Pfannkuchen an die vordere Thoraxwand und kann nur noch als dichte weiße Linie oder als 1–2 cm breiter Streifen im Retrosternalraum sichtbar sein (Abb. 3-40 ).

Abb. 3-40.

Oberlappenatelektase links. A. Oft sieht man eine Atelektase des rechten oder linken Oberlappens als eine diffuse Dichtezunahme mit nach oben gebogener kleiner (rechts) oder großer Fissur (links). Ferner hebt der Volumenverlust den Hilus der betroffenen Seite an. B. Das CT-Bild zeigt ebenfalls die Atelektase mit diffus erhöhter Dichte des betroffenen Lungensegments oder -lappens (Pfeil).

Die schwerste Form eines Volumenverlusts ist die chirurgische Entfernung einer Lunge. Nach einer Pneumonektomie füllt sich über mehrere Wochen hinweg die leere Thoraxhöhle mit Flüssigkeit. Die zugehörige Zwerchfellhälfte steigt an, das Mediastinum wandert zur betroffenen Seite, die verbliebene Lunge wird überbläht und überschreitet oft die Mittellinie (Herniation). Sind die Mediastinalstrukturen von der Seite der Lungenresektion abgedrängt, muss an einen postoperativen malignen Erguss oder an ein Empyem gedacht werden.

Blasen (blebs) und Bullae

Blasen und Bullae sind Lungenanteile, in denen man Lufteinschlüsse ohne Alveolen vorfindet. Auch wenn es keine eindeutigen Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen beiden Entitäten gibt, wird eine Blase meist als relativ kleine lufthaltige Höhle in der Größenordnung von bis zu 1 cm im Durchmesser beschrieben. Eine Bulla ist größer, evtl. sogar bis zu 10 cm im Durchmesser. Sowohl Blasen als auch Bullae haben sehr dünne und klar definierte Wände (wenn diese überhaupt sichtbar sind) (Abb. 3-41 ). Ist eine dicke Wand vorhanden, sollte man eher an entzündliche oder neoplastische einschmelzende Läsionen denken. Da die Wände von Blase und Bulla so dünn sind, ist die Sensitivität einer Röntgenthoraxaufnahme zum Nachweis dieser Läsionen recht gering. Hingegen sind sie in einem CT-Bild leicht zu erkennen. Manchmal kann man in einem Thoraxröntgenbild auf eine Bulla schließen, wenn man eine Lungenregion bemerkt, die offensichtlich keine Gefäße besitzt.

Abb. 3-41.

Bullae. A. Manchmal erkennt man im Thoraxbild kleine Bullae, weil deren dünne Wände sichtbar sind. B. Große Bullae erkennt man manchmal nur an einem gefäßfreien Areal im Thoraxröntgenbild (Pfeile) und an in der Peripherie der Bulla zusammengedrängten Gefäßen der normalen Lunge.

Pathologisch veränderte Gasaustauschräume

Infiltrate und Pneumonien

Um eine angemessene Diagnose bei einer fleckig oder diffus vermehrten Dichte der Lungen zu stellen, muss man das röntgenologische Erscheinungsbild charakterisieren und mit Klinik und Anamnese in Zusammenhang bringen. Die meisten Radiologen beschreiben ein Infiltrat als alveolär, interstitiell, knotig oder gemischt und geben an, ob es fokal (z.B. im rechten Oberlappen) oder diffus vorhanden ist. Die Begriffe alveolär oder interstitiell sind für den Neuling und auch den erfahrenen Radiologen oft schwierig zu unterscheiden und festzuleglen.

Alveolär bedeutet, dass die Alveolenräume mit Material, also mit Eiter, Blut, Flüssigkeit oder Zellen, gefüllt sind. Es ist röntgenologisch nicht möglich zu sagen, ob ein alveoläres Infiltrat auf einer Pneumonie (Eiter), einer Lungeneinblutung (Blut), einem Lungenödem (Flüssigkeit) oder intraalveolären Tumorzellen beruht (Abb. 3-42 ). Die meisten aveolären Infiltrate sind unscharf begrenzt oder stellen Bereiche vollständiger Konsolidierung dar. Mit zunehmender Ausfüllung der Alveolen bleiben nur noch die Bronchien mit Luft gefüllt, so dass man ein „Luftbronchogramm” sehen kann (Abb. 3-43A ). Wenn man einen mit Luft gefüllten Bronchus sehen kann, der von erhöhter Dichte umgeben ist, handelt es sich mit Sicherheit ueinen alveolären Prozess.

Abb. 3-42.

Lungenblutung. Das flaue alveoläre Muster wird durch Flüssigkeit erzeugt, die die Bronchien ausfüllt.

Abb. 3-43.

Alveoläre und interstitielle pulmonale Infiltrate. A. Alveoläre Infiltrate erkennt man anfangs als fleckige Verschattungen, die im Verlauf konfluieren und zunehmend die Gasaustauschräume ausfüllen, so dass nur noch in den Bronchien Luft verbleibt. Dies führt zum so genannten (positiven) Bronchogramm oder Luftbronchogramm (Pfeile). B. Ein interstitielles Infiltrat erkennt man im Röntgenbild anhand zahlreicher sehr weißer, dünner Linien. Normalerweise sind in der äußersten Lungenperipherie keine Lungengefäße zu sehen, weshalb die hier durch weiße Pfeile angezeigten Linien einen interstitiellen Prozess darstellen.

Interstitielle Infiltrate werden durch Krankheitsprozesse verursacht, die das Gewebe außerhalb der Alveolen betreffen. Interstitielle Prozesse sind meist diffus und als schmale weiße Linien sichtbar (Abb. 3-43B). Mitunter können sie honigwabenartig aussehen. Die Differenzialdiagnose hängt oft davon ab, ob das interstitielle Infiltrat akut oder chronisch ist. Der Befund einer interstitiellen Infiltration ist unspezifisch. Man kann vermehrte Flüssigkeit in Interstitium und interlobulären Septen bei der chronischen Linksherzinsuffizienz sehen, aber auch bei der gemeinhin als Lymphangiosis carcinomatosa bezeichneten Tumorstreuung oder bei der idiopathischen Lungenfibrose, bei Kollagenosen und anderen Entitäten. Auch eine Kombination sowohl interstitieller als auch alveolärer Zeichen in einem Röntgenbild ist nicht ungewöhnlich. Viele Prozesse, wie die Linksherzinsuffizienz, können beides verursachen (d.h. interstitielles Ödem und Lungenödem mit Ausfüllung der Alveolen).

Ambulant erworbene Pneumonie beim Erwachsenen

Die Diagnose einer Pneumonie sollte klinisch anhand der Kriterien Fieber, Husten, Dyspnö, pleuritischer Thoraxschmerz, Rasseln, umschrieben abgeschwächtes Atemgeräusch, Abschwächung bei der Perkussion oder der Egophonie bei der Auskultation gestellt werden. Die Thoraxaufnahme liefert die Bestätigung und hilft, eine Pneumonie von anderen Zuständen, die ähnliche Symptome haben können, zu unterscheiden (z.B. bronchiale Obstruktion). Sie kann ferner Befunde aufzeigen, die einen komplizierten Verlauf oder eine prolongierte Erholung nahe legen, wie z.B. Verteilung in vielen Lappen und Pleuraergüsse.

Die meisten bakteriellen Pneumonien verursachen lobäre, segmentale oder fleckige Infiltrate, bei denen es sich zwar um alveoläre Infiltrate handelt, aber die Füllung der Alveolen meist nicht so stark ist, dass man ein ausgeprägtes Bronchogramm sehen kann. Die genaue Lokalisation einer Pneumonie auf ein Lungensegment erfordert sowohl eine p.-a. als auch eine seitliche Röntgenthoraxaufnahme. Ist die Konsolidierung ziemlich dicht, kann man ein Infiltrat recht einfach orten. Meist sieht man ein Infiltrat des rechten oder linken Oberlappens in der a.-p. oder p.-a. Aufnahme als erhöhte Dichte in den oberen Lungenanteilen; die seitliche Aufnahme ist dann zur Diagnose meist nicht erforderlich (Abb. 3-44 ).

Abb. 3-44.

Oberlappenpneumonie rechts. A. In der p.-a. Röntgenaufnahme des Thorax ist der rechte Herzrand gut sichtbar. Man sieht im Lungenmittelfeld ein Infiltrat. B. In der Seitenaufnahme ist die Lokalisation recht einfach, wenn man die mutmaßliche Lage von großer und kleiner Fissur beachtet. Man kann hier das Infiltrat (Pfeil) oberhalb der Fissura minor erkennen, also liegt es im Oberlappen.

Eine Infiltration oder Pneumonie des (rechten) Mittellappens kann sich im medialen oder lateralen Segment oder in beiden befinden.

Ein Infiltrat im medialen Mittellappensegment löscht in der Aufnahme im sagittalen Strahlengang den rechten Herzrand aus und erscheint im seitlichen Bild als dreieckige Verdichtung, die vom Hilus in den vorderen und unteren Thoraxbereich zieht (Abb. 3-45 ).

Abb. 3-45.

Mittellappenpneumonie rechts. A. In der p.-a. Aufnahme verdeckt das alveoläre Infiltrat den rechten Herzrand. Dieses Silhouettenzeichen bedeutet, dass der pathologische Prozess dem rechten Herzrand direkt anliegt, weshalb er im Mittellappen liegen muss. B. Die Seitenaufnahme bestätigt dies. Man kann erkennen, dass die Konsolidierung ventral der großen Fissur und unterhalb der kleinen Fissur liegt.

Infiltrate des rechten oder linken Unterlappens kann man anhand von drei Zeichen erkennen. Sie können in der sagittalen Aufnahme die rechte oder linke Zwerchfellkontur auslöschen. In einer a.-p. oder p.-a. Aufnahme sind die Zwerchfellkonturen normalerweise vom lateralen Randsinus nahezu über die gesamte Länge bis zur Wirbelsäule zu sehen (selbst hinter dem Herzen, Abb. 3-46A ). In der Seitenaufnahme kann man Unterlappeninfiltrate anhand ihrer Lage dorsal der großen Fissuren erkennen (Abb. 3-46B). Alternativ kann man diese aber auch durch das „Wirbelsäulenzeichen” identifizieren. Normalerweise werden die Brustwirbelkörper von oben nach unten dunkler. Sind die Wirbelkörper etwa in Höhe der mittleren Brustwirbelsäule dunkler und werden sie weiter unten weißer bzw. heller, sollte man an ein Unterlappenin filtrat denken (Abb. 3-46C). Die Entscheidung, ob es rechts oder links gelegen ist, erfordert den Vergleich mit der p.-a. Röntgenaufnahme.

Abb. 3-46.

Unterlappenpneumonie rechts. A. In der p.-a. Thoraxaufnahme erkennt man das Infiltrat in der rechten Lungenbasis. Die Tatsache, dass der rechte Herzrand klar erkennbar ist, legt nahe, dass sich das Infiltrat nicht im Mittellappen, sondern wahrscheinlich im Unterlappen befindet. B. Die Seitenaufnahme zeigt, dass das Infiltrat dorsal der Fissura major und im anterobasalen Unterlappensegment liegt. C. Die Seitenaufnahme eines anderen Patienten zeigt ebenfalls ein Infiltrat des rechten Unterlappens. In diesem Fall gibt das „Wirbelsäulenzeichen” Hinweise auf ein frühes Infiltrat. Die Wirbelkörper der BWS sollten von oben nach unten immer dunkler werden; hier aber werden die mit schwarzen Pfeilen gekennzeichneten Wirbelkörper heller und zeigen so die Überlagerung durch ein Infiltrat an.

Pneumonien müssen nicht immer segmental oder lobär, sie können auch rund oder diffus sein. Runde Pneumonien können raumfordernde Läsionen, wie ein Neoplasma, vortäuschen, allerdings mit gänzlich anderem klinischen Bild. Runde Pneumonien kommen bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen vor. In der Regel werden sie durch Streptokokken verursacht.

Man kann einige Charakteristika von Pneumonien heranziehen, um den ursächlichen Keim herauszufinden, doch ist keines davon spezifisch. Lobärpneumonien werden durch Streptokokken, Staphylokokken und gramnegative Erreger verursacht. Ein vergrößerter Lappen mit einem Infiltrat ist für Klebsiellen charakteristisch. Einschmelzungen bei einer akuten Pneumonie findet man bei Staphylokokken und virulenten Streptokokken. Chronische Kavernisierung kommt bei Tuberkulose (Tbc), Histoplasmose und Pilzpneumonien vor.

Interstitielle und symmetrisch diffus über beide Lungen verteilte Pneumonien sind oft atypische Pneumonien; dazu zählen Pneumonien durch Mykoplasmen, Viren oder Pneumozystis carinii. Virus- und Pneumozystis-carinii-Pneumonien (PCP) sind bei immungesunden Erwachsenen selten. Wahrscheinlichste Ursache einer interstitiellen Pneumonie ist bei einem Erwachsenen mit intakter Immunlage die Mykoplasmeninfektion. Das severe acute respiratory syndrome (SARS) ist eine atypische Pneumonie. Die Bildbefunde des SARS sind unspezifisch und beinhalten fokale und fleckige interstitielle Verschattungen und ein- oder beidseitige Konsolidierungsbereiche.

Bei Pneumonien ist eine CT nicht indiziert, es sei denn, das Röntgenbild zeigt nach zweiwöchiger Therapie keine Besserung oder man findet nach zwei verschiedenen Antibiotikaregimes bei grampositiven Keimen in Sputum und Blutkultur keine Besserung. Indiziert ist die CT auch bei einem Patienten mit einem Pneumonierezidiv binnen 6 Monaten in gleicher Lokalisation.

Pneumonie bei immunschwachen Patienten

Bei immunschwachen Patienten mit Fieber ist eine Röntgenuntersuchung des Thorax indiziert. Bei positivem Befund wird der Patient behandelt und klinisch kontrolliert. Ist die Thoraxaufnahme bei einem symptomatischen oder hypoxämischen Patienten negativ, kann eine CT indiziert sein, wobei auch die Bronchoskopie ausreichende Informationen zu Diagnose und Management liefert. Bei Patienten mit AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) ist es am besten, die Verteilung der krankhaft veränderten Gasaustauschräume als diffus, umschrieben oder multipel zu beschreiben.