Dass irgendwo auf der Welt gefährliche Viren wie aus dem Nichts erscheinen und sich scheinbar ungehindert ausbreiten können, hat in den letzten Jahren immer wieder uralte Ängste ausgelöst. Und nun Covid-19 - eine Bedrohung der Menschheit oder etwas, womit wir leben können und schon immer gelebt haben? Im Folgenden ein paar Fakten, die der HNO-Arzt kennen sollte.

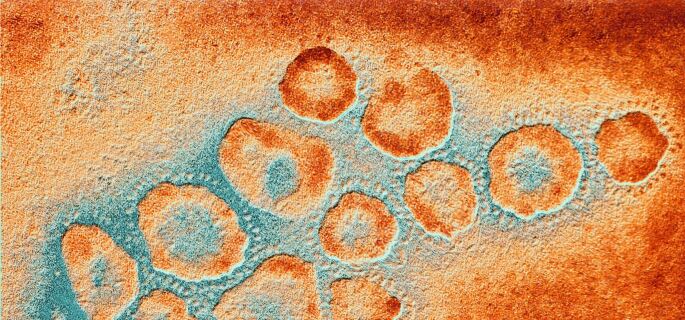

Viren haben sich evolutionstechnisch nie der Mühe unterzogen, eigene Fortpflanzungstechniken zu entwickeln. Um sich zu vermehren, benutzen sie eine Wirtszelle eines anderen Organismus, der schon mal ein Pilz, eine Pflanzenzelle oder eine menschliche Zelle sein kann. Sie programmieren deren genetisches Material so um, dass die Zelle beginnt, Viren zu reproduzieren. Der Tod der Zelle wird dabei billigend in Kauf genommen. Da Viren sich nicht selbstständig fortpflanzen und ohne Atmung und Ernährung auskommen, werden sie von manchen Forschern nicht als Lebewesen angesehen.

Viren werden nach der sogenannten "Baltimore-Klassifikation" in die Hauptgruppen DNA-, RNA- und DNA-RNA revers-transkribierende Viren und weitere Untergruppen aufgeteilt. Covid-19 gehört zur RNA-Gruppe.

Obwohl einfach gestrickt, entziehen sich Viren der Abwehr durch geschickte Strategien:

Die Oberfläche von Viren ist für Abwehrzellen nicht ohne weiteres zu detektieren. Erst durch speziell für das jeweilige Virus hergestellte Antikörper, die an der Oberfläche andocken müssen, werden diese für das Immunsystem erkennbar.

Viren können schon anhaftende Antikörper kappen und sind dann wieder nicht erkennbar.

Einige Viren beherrschen die Strategie, unbemerkt in eine Zelle einzudringen, sodass diese von Abwehrzellen äußerlich nicht als infiziert zu erkennen ist.

Viren können mutieren, so dass die für eine spezifische Immunität speziell vom Körper hergestellten Antikörper nicht mehr an ihrer Oberfläche haften.

Teilweise kapern Viren gleich Abwehrzellen des Körpers und schwächen dann doppelt. Typisches Beispiel hierfür ist die Mononukleose.

Die zelluläre Abwehr richtet sich gezielt gegen durch Viren infizierte Zellen. Das Endresultat ist auch bei Erfolg der Tod der befallenen Zelle. Neben diesen Schäden der Viruserkrankung sind weitere Beeinträchtigungen durch Komplikationen wie eine bakterielle Superinfektion oder ein postvirales Syndrom mit Nervenbeteiligung möglich. Ein Trost: in ihrer Einfachheit können Viren nicht wahllos Zellen anfallen, je nach ihrem Typ haben sie eine festgelegte Affinität für bestimmte Zelltypen (Ausnahmen sind möglich: Das Ebola-Virus befällt beispielsweise alle Zellen des Wirtskörpers). Humane Coronaviren befallen respiratorische Zellen und stören die mukoziliäre Clearance auch ohne deutliche klinische Zeichen [1].

SARS-CoV-2 wurde am 11. März 2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt (aktuelle Fallzahlen unter corona.rki.de). Das Immunsystem ist dagegen nicht wehrlos, sondern hat in vielen Millionen Jahren Evolution Strategien entwickeln, die einerseits ein Gedächtnis für durchgemachte Infektionen, aber auch flexible Lernstrategien für neue Mutationen beinhalten. Die aktuelle Fokussierung auf SARS-CoV-2 und seine Erkrankung Covid-19 sollte nicht vergessen lassen, dass es zahlreiche Viruserkrankungen mit mehr oder minder hoher Kontagiosität und Letalität gibt.

Kinderkrankheiten überwiegend virusbedingt

Die sogenannten Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps, Röteln und Windpocken laufen für Virusinfektionen typisch ab. Das Virus befällt den ungeschützten Organismus und der Köper wehrt sich durch Antikörperbildung, deren Produktionsmechanismus in Gedächtniszellen gespeichert bleibt, so dass eine meist lebenslange Immunität bleibt.

Im Großen und Ganzen haben wir uns daran gewöhnt, dennoch sind Kinderkrankheiten alles andere harmlos.

Masern: Laut WHO sterben weltweit 400 Kinder täglich (!) an Masern und vor Einführung der Impfung waren es noch wesentlich mehr (vor 1980: 2,6 Millionen Todesfälle pro Jahr). Spätfolge von Masern ist die subakute sklerosierende Panenzephalitis (auch Masernenzephalitis) mit einem Risiko von 1 : 1.700 für Kinder unter 5 Jahren.

Mumps: Komplikation wie Orchitis bei Männern mit Unfruchtbarkeit, Adnexitis bei Frauen und aseptische Meningitis sind unangenehmere Komplikationen. Die einseitige Ertaubung im Kindesalter mit dem Risiko von 1 : 20.000 Infizierten ist in der Regel durch Mumps erworben. Sie wird meist viele Jahre später festgestellt.

Röteln: Neben der in der Schwangerschaft wegen Fehlbildungen des ungeborenen Kindes (Abb. 1) gefürchteten Infektion sind Arthritis und Rötelnenzephalitis Komplikationen.

Windpocken/Gürtelrose (VarizellaZoster-Viren): bei Abwehrschwäche können Erwachsene eine schmerzhafte Gürtelrose (Herpes Zoster) bekommen, da das Virus lebenslang im Körper verbleibt.

Im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sind seit 2013 Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle von Mumps, Röteln einschließlich Röteln-Embryopathie, Keuchhusten und Windpocken sowie direkte oder indirekte Labornachweise von Mumps-Virus, Röteln-Virus, Bordetella pertussis und parapertussis sowie Varicella-Zoster-Virus (VZV) namentlich zu melden. Seit dem 30. 1. 2020 ist die Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan, Volksrepublik China, aufgetretenen neuartigen Coronavirus ausgedehnt.

In den Fällen, in denen die Komplikationsrate von viralen Infektionen hoch liegt und die Folgen schwerwiegend sind, wurden Impfstoffe entwickelt und dafür gesorgt, dass diese frühzeitig verabreicht werden. Zentrales Ziel ist laut Paul-Ehrlich-Institut die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen zur Prävention und Therapie. Das kann aber noch viele Monate dauern.

Das Ziel ist die Eliminierung des Virus. Bei Masern und Röteln sollte dies bis 2015 der Fall sein, aber das ehrgeizige Ziel konnte nicht erreicht werden. Schon im Jahr 2004 hatte die Ständige Impfkommission eine Impfempfehlung ausgesprochen. So sollen alle Säuglinge im Alter zwischen 11 und 14 Monaten neben Masern, Mumps und Röteln auch gegen Windpocken geimpft werden. Ein zweiter Impftermin sollte im Alter zwischen 15 und 23 Monaten stattfinden. Der Mindestabstand zwischen den Impfungen beträgt 4 bis 6 Wochen. Durch das Hinzukommen von Menschen, die aus Ländern ohne Impfprogramm stammen, und hier lebende, nicht geimpfte Impfgegner, Impfverweigerer und -skeptiker ist jedoch zu erwarten, dass das Ziel der Eliminierung nur schwer erreicht werden kann. Allerdings wurde mit der Einführung der Impfpflicht bei Masern im März 2020 eine entscheidender Schritt getan.

Diese Beispiele zeigen, dass es im Falle von Covid-19 selbst bei Vorliegen eines funktionierenden und nebenwirkungsarmen Impfstoffes noch Jahre dauern kann bis das Virus eliminiert ist. Es gibt mehrere Gründe für den HNO-Arzt, bei allen verdächtigen Befunden einen Rachenabstrich durchzuführen und den Impfstatus zu erfragen. Man spricht in solchen Fällen besser zunächst von "Patienten unter Abklärung".

Respiratorische Erreger

Viren wie Influenza-, Parainfluenza-, Rhinoviren, Respiratorische Syncytial Viren und Corona-Viren, die gerne den oberen Atmungstrakt befallen, sind durch ihre Mutationsfähigkeit gekennzeichnet. Dies sorgt für keine durchgehende Immunität und Überraschungen bei lang im Voraus geplanten Impfprogrammen. Sie sind es, die die Patienten in den Erkältungsmonaten in Scharen zum Arzt führen und uns jetzt eine Pandemie beschert haben. Wo sind sie aber in der Sommerzeit? Sie befallen Tiere und bilden in diesen ein Reservoir, das immer wieder für Endemien sorgt. Von Mensch zu Mensch werden sie in Endemie- und Pandemie-Zeiten durch Tröpfcheninfektion übertragen.

So sind die gefährlichen Varianten Schweinegrippe (H1N1, Pandemie 2009), Vogelgrippe (H5N1, seit 1878 als Geflügelpest bekannt) und SARS-CoV tatsächlich Formen der Grippe, deren erste Zeichen einer gewöhnlichen Erkältung gleichen. Während bei der Schweine-grippe eine diagnostische Trennung im Anfangsstadium sehr schwierig ist, sind hingegen bei der Vogelgrippe die Symptome schon initial deutlich schwerer und beim akuten Atemnotsyndrom erst recht mit trockenem Husten und Atemnot. SARS-CoV ist eine Infektionskrankheit, die mit plötzlich auftretendem hohen Fieber, Atembeschwerden, Heiserkeit, Husten, Halsschmerzen und schwerem Krankheitsgefühl einhergeht. Der Verlauf von SARS-CoV ähnelte der einer sogenannten atypischen Lungenentzündung und damit dem klinischen Erscheinungsbild von Covid-19 bei SARS-CoV-2. Zur Behandlung wurde seinerzeit vor allem das Hepatitis-C-Medikament Ribavirin in Kombination mit einem Kortisonpräparat und Antibiotika eingesetzt - auf diese Kombination versucht man auch jetzt wieder bei SARS-CoV-2 zurückzugreifen.

Das MERS (Middle East Respiratory Syndrome, seit 2012 in Saudi-Arabien bekannt) wird ebenfalls durch einen Corona-Virus (MERS-CoV) ausgelöst. Wenn man sich mit MERS infiziert hat, dauert es im Durchschnitt 2 bis 14 Tage, bis sich die ersten Symptome zeigen. Typischerweise kommt es anfangs zu grippeähnlichen Beschwerden wie Husten, Fieber und Kurzatmigkeit. Betroffene sind aber auch von Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit und Erbrechen betroffen. Eine gezielte medikamentöse Therapie gegen den SARS/MERS -Erreger ist nicht verfügbar.

SARS-CoV-2 besitzt eine größere Varianz und Bandbreite im klinischen Erscheinungsbild. Diese Camouflage beinhaltet die asymptomatische Infektion, Fieber mit trockenem Husten, Halskratzen, Anosmie mit einer relativ langsamen Steigerung über 3-5 Tage und mit oftmals schwerwiegenden Komplikationen respiratorischer aber auch kardio-pulmonaler Art, Mikroembolien, Guillain-Barré Syndrom und anderen schwere Neuropathien bei dauerhaften Schäden bis zum Tod.

Coxsackie-Viren gehören zwar zu den Enteroviren, können jedoch ebenfalls zu fieberhaften, grippeähnlichen Symptomen führen. Die Infektion erfolgt vor allem fäkal-oral über die Schleimhäute. Diese Viren sind besonders in Gegenden mit niedrigem Hygienestandard weltweit vorhanden und werden durch keimtragende Menschen verbreitet. Zum Nachweis der relativ umweltfesten Coxsackie-Viren werden Rachenabstriche, Rachenspülwasser oder Stuhl verwendet. Die Therapie erfolgt symptomatisch. Je nach Serotyp führen Coxsackie zu Herpangina und Mund-Aphthen. Komplikationen sind Perikarditis, Meningitis oder Hepatitis. Eine spezifische Behandlung ist nicht bekannt, aber durch die Einhaltung von Handhygiene kann viel zur Prophylaxe beigetragen werden. Eine Meldepflicht besteht nicht.

Chronische Virusinfektionen

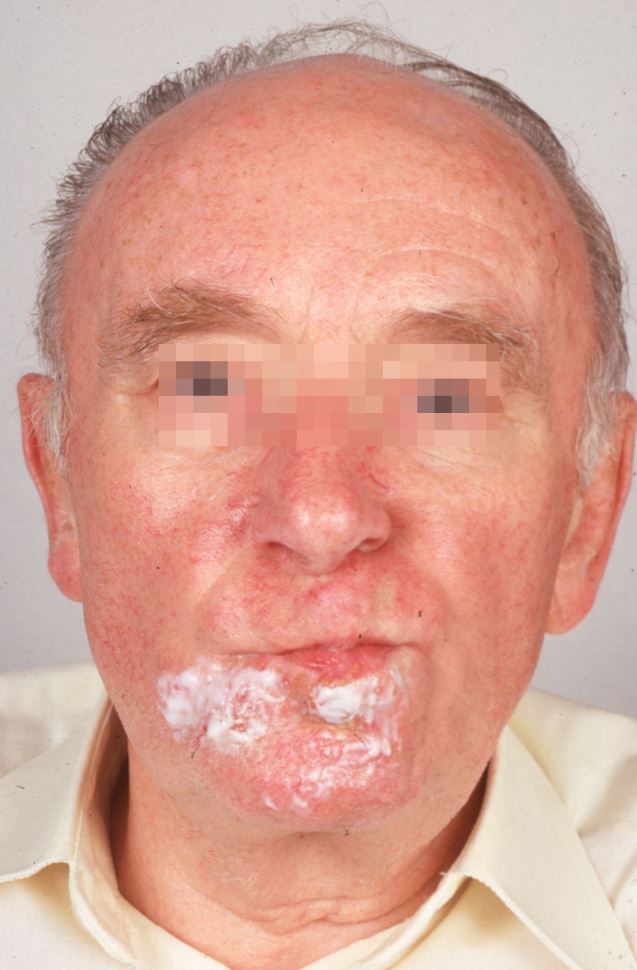

Das HI-Virus manifestiert sich unter anderem durch Erkrankungen im HNO- ärztlichen Fachgebiet: begleitende orale Mykosen (Soor), zusätzliche Virusinfektionen (Warzen), aphthöse Ulzera, Gingivitiden, Pharyngitiden, Speicheldrüsenerkrankungen (Zysten) und Malignome (beispielsweise intraorales Kaposi-Sarkom, Abb. 2). Typische Symptome sind weiterhin Schwellungen am Hals, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Geschmacksveränderungen.

Parameter der Erkrankungsschwere sind die Klinik, die Viruslast und die Zahl der CD4-positiven T-Lymphozyten ("Helferzellen"). Vor Operationen wie etwa einer benignen lymphoepithelialen Zyste der Parotis, sollte daher mit dem Infektiologen Rücksprache zur Risikoabschätzung genommen werden, um den Patienten nicht noch weiter zu gefährden. Die Bestimmung der Anzahl der Viruslast ist ein Maß für die Replikationsintensität der HI-Viren und damit für die Infektiosität. Die Behandlung erfolgt in der Regel mit einer Kombination verschiedener Mittel (HAART - hochaktive antiretrovirale Therapie), wobei es kein allgemein gültiges Schema gibt.

Herpes-Viren-Familie

Zu den relevanten Vertretern der Herpes-Virengruppe gehören Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2, Varizella-Zoster-Viren, das Zytomegalie-Virus und das Epstein-Barr-Virus.

Bei Herpes-Simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) geht man von einer Durchseuchung der Bevölkerung von weltweit 95 % aus. Das Virus bleibt lebenslang im Organismus. Bekannt ist er in erster Linie durch unregelmäßig auftretende lästige Bläschen an der Lippe (Abb. 3)oder am Naseneingang (Herpes recidivans in loco). HSV-1 soll auch für die idiopathische Fazialisparese über eine Reaktivierung von Viren im Ganglion geniculi verantwortlich sein. Die Reaktivierung soll über Stress, Trauma oder relative Immunschwäche ausgelöst werden. Ein Herpes sine herpete kann im Falle eines Zoster oticus irreführend sein, da keine äußeren Hauterscheinungen auftreten und somit die Diagnose verzögert wird.

Als Herpes Zoster (Gürtelrose) wird die Zweitinfektion mit dem Varizella-Zoster-Virus zumeist in höherem Alter bezeichnet; die Erstinfektion mit diesem Virus im Kindesalter führt in der Regel zu Windpocken. Herpes Zoster ist daher von der Meldepflicht für Ärzte ausgenommen, weil es sich hierbei eine endogene Reaktivierung handelt, nicht aber um eine Erstinfektion. Labordiagnostisch kann dies aber nicht unterschieden werden, sodass bei Meldung eines Labornachweises das Gesundheitsamt zurückfragen kann.

Eine Beteiligung des Auges (Zoster ophthalmicus) oder des Ohres (Zoster oticus) ergeben Komplikationen wie Gesichtsnervenlähmung (Abb. 3), Gehörverlust, Superinfektion und Ausbreitung über größere Hautareale (Abb. 4). Schwerste Komplikationen sind die Zoster-Enzephalitis oder die Generalisierung. Nach überstandener Infektion können über Monate bis Jahre Zoster-Neuralgien bestehen bleiben.

Das Zytomegalie-Virus wird von Mensch zu Mensch durch Schmier- und Tröpfcheninfektionen übertragen. Es ist in Urin, Tränen, Blut, Speichel, Samenflüssigkeit, Vaginalflüssigkeit und Muttermilch enthalten. Virusinfektionen in der Schwangerschaft (Prävalenz 0,64 %) werden zu etwa 40 % auf das ungeborene Kind übertragen, 80 % der Kinder entwickeln Hörstörungen. Bei einem Teil der Kinder können Schwerhörigkeit und Augenschäden neben Wachstumsverzögerungen, Gehirnentzündungen, Leber- und Milzvergrößerung auftreten. Etwa 15 % der Kinder infizierter Mütter, die bei der Geburt gesund sind, können noch später an Hörstörungen erkranken. Das Virus persistiert und wird in späteren Lebensjahren wieder aktiv.

Über 95 % der Bevölkerung weltweit sind mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) infiziert. Eine Erstinfektion geht nicht zwangsläufig mit einer infektiösen Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber) einher. Neben der stillen Feiung tritt die Mononukleose endemisch mit einem Erkrankungsgipfel zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr auf. Ein höheres oder jüngeres Alter schließt eine mögliche Erkrankung mit dem EBV-Virus jedoch keineswegs aus. Typisch ist die Trias diphtheroide Angina, Vergößerung der Lymphknoten am Hals und Hepatosplenomegalie. Die Übertragung des Erregers erfolgt hauptsächlich über Tröpfcheninfektion mit infiziertem Speichel ("kissing disease"). B-Lymphozyten dienen als Virusreservoir, in denen das EBV-Virus lebenslang persistiert.

Der so genannte "Schnelltest" ("Paul-Bunnell-Test") auf Hämagglutinationsbasis ist bei 80-90 % der Fälle positiv und noch von klinischer Bedeutung, obwohl er bei Kindern wegen geringerer Antikörperbildung fast immer versagt. Der Nachweis von IgM-Antikörpern, die bis zur achten Woche nach Infektionsbeginn finden lassen, gilt als beweisend für die Erstinfektion. Antikörper gegen spezifisches "early antigen" sind ab der zweiten Woche positiv, dagegen werden Antikörper gegen "Epstein-Barr-nuclear-antigen" erst zwei bis drei Monate nach Infektionsbeginn nachweisbar. Positive Reaktionen sind auch bei Toxoplasmose-Infektion möglich. Beim Versagen der symptomatischen Behandlung kann bei einer pharyngealen Atemwegsobstruktion eine Tonsillektomie erforderlich sein (Abb. 5).

Eine Besonderheit besteht darin, dass Patienten mit Mononukleose bei Zytomegalie-Seronegativität zeitweise IgM-Antikörper gegen das Zytomegalie-Virus oder Borrelien-Antikörper produzieren. Aufsehen erregte die Entdeckung, dass in nicht-keratinisierenden Nasopharynxkarzinomen regelmäßig EBV nachweisbar ist. Bei über 90 % der Patienten werden positive IgA-Antikörpertiter gegen das EBV-VCA (Viruskapsid-Antigen) und erhöhte IgG-Antikörper gegen das EBV-EA ("early antigen") nachgewiesen. Weitere EBV-assoziierte Krebserkrankungen sind das Burkitt's Lymphom, Morbus Hodgkin und das Magenkarzinom. Ein Virusprotein des EBV schädigt dabei offensichtlich Sauerstoffradikal-Fänger in der Zelle, sodass Zellwachstum und -teilung aus dem Ruder laufen. Trotz massiver Forschung ist aber noch keine therapeutische Konsequenz in Sicht. Ein Trost: die Patienten haben in der Regel eine bessere Prognose als Patienten mit verhornenden Plattenepithelkarzinomen.

Onkoviren

Zu den Onkoviren werden Viren der Herpesgruppe wie das EBV-Virus (HHV-4), Kaposi-Sarkom-Herpesvirus (HHV-8), Viren aus der Human-Papillomavirus-Gruppe (HPV-16 und HPV-18) aber auch Hepatitis-B- und -C-Virus (HBV, HCV) und eine Reihe anderer Viren gerechnet. 15-20 % aller Krebserkrankungen sollen auf Viren zurückgeführt werden können.

Vom Humanen Papillomvirus (HPV) existieren mehr als 100 verschiedene Typen. Schon länger ist bekannt, dass HPV für Zervix- und Vagina-Karzinome verantwortlich sein kann. Allerdings entwickeln weniger als 1 % der befallenen Frauen ein Zervixkarzinom. Vorhandene Impfstoffe richten sich gegen HPV-16 und -18 und gegen HPV-6 und -11 ("Genitalwarzenerreger"). Kürzlich wurde ein Impfstoff zugelassen, der gegen insgesamt 9 HPV-Typen wirken soll. Die Beobachtung, dass ebenfalls in etwa 30-60 % der Oropharynx-Karzinome (OSCC) die DNA von HPV nachgewiesen werden konnte und in diesen Fällen eine günstigere Prognose bestand, hat eine Forschungs- und Spekulationswelle ausgelöst. Zudem entstand die Diskussion, ob man ähnlich beim Zervixkarzinom vorbeugend gegen OSCC impfen sollte. Übertragungswege, Infektionsmechanismen und mögliche spezifische Behandlungen sind jedoch noch unklar, obwohl ernsthafte Zweifel über die kausale Rolle onkogener HPV in der Karzinogenese nicht mehr gelten.

In Nasen-Rachen-Karzinomen konnte man etwa 40 % dieser Karzinome auf eine Virus-Infektion zurückführen. Kehlkopfkarzinome sind nach jüngeren Studien bis zu fast 20 % der Fälle auf HPV zurückzuführen. Daten aus den USA bestätigen einen genetisch und molekularbiologisch eigenen HPV-16-assoziierten Tumortyp. Anscheinend wirken die klassischen Risikofaktoren wie Rauchen und Alkohol als Verstärker zu HPV-assoziierten Tumorentstehung. Noch ist es aber sicherlich zu früh, Spekulationen über sexuelle Praktiken als Infektionsursache nachzugehen oder eine generelle prophylaktische Impfung zu fordern. Zielgerichtete Therapien sind aber schon in naher Zukunft möglich.

Seltene Viruserkrankngen

Es existieren noch eine größere Anzahl von Virusinfektionen, die selten auftreten (etwa die Frühsommer-Meningoenzephalitis, Gelb-, Dengue- oder Ebola-Fieber) oder selten geworden sind (beispielsweise Poliomyelitis). Sie schlummern in verschiedenen Reservoiren und können jederzeit wieder in einer En-oder Pandemie auftreten. Eine übersichtliche Aufstellung bietet das Robert-Koch-Institut mit "Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten", die man kostenlos downloaden kann. Die Vielfalt der darin beschriebenen (seltenen) Virusarten kann erschrecken, aber auch optimistisch stimmen. Denn das Wachstum der Menschheit haben sie nicht aufhalten können. In der HNO-Heilkunde begegnen sie Ärzten jedoch sehr häufig; HNO-Ärzte sind in der Regel die Ersten, die jetzt mit SARS-CoV-2 konfrontiert werden, da die Viruslast im Nasen-Rachenraum am größten ist. Kollegen, seid vorsichtig, HNO ist die Fachgruppe, die bisher die höchsten Verluste an Menschenleben aufweist [2]!

Fazit

Viruserkrankungen unterliegen endemisch und pandemischen Schwankungen, wobei Kontagiösität und Pathogenität der betreffenden Viren und der Immunstatus der Befallenen eine große Rolle spielen. Wegen der oftmals zu Beginn banalen Krankheitssituation besteht in der HNO-Heilkunde immer die Gefahr, sich zu infizieren, teils mit fatalen Folgen. Nur durch entsprechende Wachsamkeit und Vorsicht bei der Untersuchung und Behandlung werden wir gesund durch diese Pandemie kommen -Eigenschutz geht vor! Ansonsten gilt es, auf unser bewährtes Immunsystem zu vertrauen.

Prof. Dr. med. Olaf Michel.

Afdelingshoofd dienst KNO

Universitair Ziekenhuis - Vrije Universiteit Brussel UZ-VUB

Laarbeeklaan 101

1090 Brüssel, Belgien

E-Mail: OMichel@uzbrussel.be

Literatur

- 1.Chilvers MA, O'Callaghan C. Thorax. 2000;55:314-7 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 2.Lüers J-C et al. Die Covid-19-Pandemie und das HNO-Fachgebiet: Laryngo-Rhino-Otologie (efirst)2020 [DOI] [PubMed]