Abstract

目的

探讨不同家庭亲密度和适应性类型对学龄前儿童行为问题的影响。

方法

采用整群分层多阶段抽样法对兰州市城区1284名3~6岁儿童父亲或者母亲进行问卷调查, 使用家庭一般情况调查表、Conners儿童行为问题量表(父母问卷)、家庭亲密度和适应性量表中文版(FACESII-CV)对调查对象进行行为问题及家庭亲密度和适应性调查。

结果

学龄前儿童行为问题总检出率为17.13%。不同类型的家庭亲密度和适应性的学龄前儿童行为问题的检出率不同, 其中家庭亲密度为自由型的家庭的儿童行为问题检出率最高(40.2%), 家庭适应性为僵硬型的家庭的儿童行为问题检出率最高(25.1%)。学龄前儿童行为问题与家庭的亲密度和适应性均呈显著负相关。

结论

在学龄前儿童成长过程中, 家庭亲密度和适应性对学龄前儿童心理健康发展有一定的影响。

Keywords: 亲密度, 适应性, 行为问题, 学龄前儿童

Abstract

Objective

To investigate the effects of family cohesion and adaptability on behavioral problems in preschool children.

Methods

The stratified cluster multistage sampling method was used to perform a questionnaire survey in the parents of 1 284 children aged 3-6 years in the urban area of Lanzhou, China. The general status questionnaire, Conners Child Behavior Checklist (Parent Symptom Question), and Family Adaptability and Cohesion Scale, Second edition, Chinese version (FACESII-CV) were used to investigate behavioral problems and family cohesion and adaptability.

Results

The overall detection rate of behavioral problems in preschool children was 17.13%. The children with different types of family cohesion had different detection rates of behavioral problems, and those with free-type family cohesion showed the highest detection rate of behavioral problems (40.2%). The children with different types of family adaptability also had different detection rates of behavioral problems, and those with stiffness type showed the highest detection rate of behavioral problems (25.1%). The behavioral problems in preschool children were negatively correlated with family cohesion and adaptability.

Conclusions

During the growth of preschool children, family cohesion and adaptability have certain effects on the mental development of preschool children.

Keywords: Cohesion, Adaptability, Behavioral problem, Preschool child

学龄前儿童行为问题通常是指在严重程度和持续时间上都超过了相应年龄所允许的正常范围的异常行为[1]。学龄前儿童行为问题的发生和发展变化的影响因素及其机制非常复杂。根据发展系统理论的观点,行为问题是生物、认知、人格等多个水平的个体因素与家庭、教养、同伴、社区等多个水平上的背景因素动态交互作用的结果,属于多病因模式[2]。学龄前期是儿童发展最重要的时期[3],是学龄前儿童行为问题开始出现和初步发展的时期,而很多情感和行为的问题都开始于较小的年龄。学龄前期儿童开始走出家庭与外人有了更多的接触[4],是儿童行为可塑性最强的阶段,家庭环境对此期儿童心理行为的发生及发展起着很重要的作用[5]。

以往的研究发现家庭功能低下、家庭矛盾性及母亲严厉教育可能是造成儿童心理行为问题的因素[6]。目前大多数有关影响儿童问题行为发展的家庭因素主要集中在父母教养方式和教育态度、家庭结构、父母的职业和受教育程度等方面, 研究对象也大多是学龄及较大年龄儿童, 对于学龄前儿童行为问题研究较少。本次研究拟通过对兰州市学龄前儿童行为问题的发生情况及其家庭亲密度和适应性进行调查,对家庭亲密度和适应性与学龄前儿童行为问题的相关性进行探讨,为促进学龄前儿童生理、心理和社会性功能各方面健康发展提供理论依据。

1. 资料与方法

1.1. 研究对象

采用整群、分层多阶段抽样法,兼顾兰州市幼儿园地理分布的特点,整群抽取兰州市部分幼儿园,对被抽样幼儿园大、中、小班3~6岁学龄前儿童进行调查,共调查1 400名儿童,回收有效问卷1 284份,有效回收率为91.71%。其中,男童671名(52.26%),女童613名(47.74%)。

1.2. 研究方法

采用问卷调查的方法进行调查,问卷包括:(1)一般情况问卷:包括学龄前儿童的性别、年龄、家长的年龄、受教育程度、家庭居住地、家庭类型等方面。(2)Conners儿童行为问题量表(父母问卷)。(3)家庭亲密度和适应性量表(中文版)(FACESII-CV)[7],该量表为自评量表,共有30个条目,每个条目的答案分为5级(不是=1,偶尔=2,有时=3,经常=4,总是=5)。要求被调查者回答每个条目所描述的状况在其家庭中出现的程度。该量表中文版经多次修订检验具有较高的重测信度及内部一致性。主要评价两方面的家庭功能:①亲密度,即家庭成员之间的情感联系;家庭亲密度得分越高,表示家庭成员之间的情感联系越亲密,亲密度越高。家庭亲密度的界定标准为:总分 < 55.9分为松散型家庭,55.9~63.9分为自由型家庭,64.0~71.9分为亲密型家庭,>71.9分为缠结型家庭。②适应性,即家庭体系随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的适应能力,得分越高,说明家庭适应性越高。家庭适应性的界定标准为:总分 < 44.7分为僵硬型家庭,44.7~50.9分为有规律型家庭,51.0~57.1分为灵活型家庭,>57.1分为无规律型家庭。

在专业人员的统一安排指导下,由被调查儿童的父亲或母亲填写调查问卷。在问卷填写过程中,调查人员详细地向儿童家长解释有关问卷和调查表中的相关问题,告知正确的填写方法,有需要时指导儿童家长进行填写。所有问卷和调查量表均在现场当场填写完毕并收回、复核。

1.3. 质量控制

在进行问卷调查前,对调查人员进行培训,通过幼儿园保健医生及班级主管老师给儿童家长发放知情同意书,使家长了解调查的目的及意义并填写知情同意书,对同意自愿参加并签署了知情同意书的家长进行调查。

1.4. 统计学分析

数据分析采用Epidata 3.0建立数据库,应用SPSS 19.0软件对数据进行行×列表资料的卡方检验和等级相关分析,P < 0.05为差异有统计学意义。

2. 结果

2.1. 儿童家庭基本情况及行为问题检出率

1 284名学龄前儿童中,按家庭亲密度分型:松散型家庭37例(2.88%),自由型家庭92例(7.17%),亲密型家庭274例(21.34%),缠结型家庭881例(68.61%)。按家庭适应性分型:无规律型家庭237例(18.46%),灵活型家庭474例(36.92%),有规律型家庭358例(27.88%),僵硬型家庭215例(16.74%)。

检出具有行为问题的学龄前儿童共有220名,学龄前儿童行为问题的检出率为17.13%。其中,心身障碍问题132例(10.28%);学习问题85例(6.62%);品行问题23例(1.79%);多动指数异常13例(1.01%);冲动多动问题6例(0.47%);焦虑问题1例(0.07%)。

2.2. 家庭亲密度与学龄前儿童行为问题的相关性

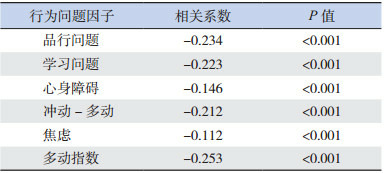

由表 1可见,家庭亲密度与学龄前儿童的各行为问题均存在负相关性(均P < 0.001),即家庭亲密度越高,学龄前儿童行为问题的检出率越低。

1.

家庭亲密度与学龄前儿童行为问题的相关性

|

2.3. 不同家庭亲密度类型儿童行为问题的检出率

松散型家庭儿童行为问题检出率为35.1%(13/37),自由型家庭儿童检出率为40.2%(37/92),亲密型家庭儿童检出率为18.2%(50/274),缠结型家庭儿童检出率为13.6%(120/881)。卡方检验显示,不同亲密度类型家庭学龄前儿童总行为问题检出率间的差异具有统计学意义(P < 0.05),其中自由型家庭组发生率最高,缠结型组发生率最低。品行问题、学习问题、心身障碍、冲动-多动、多动指数等因子异常的检出率在不同亲密度类型家庭组的差异亦具有统计学意义(P < 0.05),其中品行问题、心身障碍两因子异常率在自由型家庭组检出率最高,亲密型家庭和缠结型家庭组检出率较低;学习问题、冲动-多动、多动指数因子异常在松散型家庭组检出率最高,亲密型家庭和缠结型家庭组检出率较低。见表 2。

2.

不同类型亲密度水平家庭学龄前儿童总行为问题及各因子异常检出率 [n(%)]

|

2.4. 家庭适应性与学龄前儿童行为问题的相关性

由表 3可见,家庭适应性与学龄前儿童的各行为问题均存在负相关性(P < 0.001或0.05),即家庭适应性越高,学龄前儿童行为问题的检出率越低。

3.

家庭适应性与学龄前儿童行为问题的相关性

|

2.5. 不同家庭适应性类型儿童行为问题检出率

无规律型家庭儿童行为问题检出率为10.6%(25/237),灵活型家庭儿童检出率为14.8%(71/474),有规律型家庭儿童检出率为19.6%(70/358),僵硬型家庭儿童检出率为25.1%(54/215)。卡方检验显示,不同适应性类型家庭学龄前儿童总行为问题检出率间的差异具有统计学意义(P < 0.05),其中僵硬型家庭组总行为问题发生率最高,无规律型组发生率最低。学习问题和冲动-多动因子异常的检出率在不同家庭适应性类型组间的差异具有统计学意义(P < 0.05),其中学习问题因子异常在无规律型家庭组检出率最低,冲动-多动在僵硬型家庭组的检出率最高;但心身障碍、多动指数、品行问题等因子的检出率在不同家庭适应性类型组间的差异无统计学意义(P>0.05)。见表 4。

4.

不同类型适应性水平家庭学龄前儿童总行为问题及各因子异常的检出率 [n(%)]

|

3. 讨论

很多学龄期及青少年儿童的心理行为问题在学龄前期就有表现,但关于学龄前期儿童心理行为问题的研究鲜有报道[8]。本研究显示,兰州市城区3~6岁学龄前儿童行为问题总检出率为17.13%,略高于杭州(15.90%)[1]、广州(11.4%)[2]、宁波(16.70%)[4]、九江(15.60%)[9]及深圳(13.15%)[10]的检出率,低于长沙(20.4%)[11]、黔南州(31.23)[12]的检出率。总体来说,兰州市学龄前儿童行为问题的检出率处于近几年全国学龄前儿童行为问题检出率的中间偏上水平。不同地区学龄前儿童行为问题检出率不同可能与各地区社会氛围、家庭养育方式和家长对子女的期望程度以及托幼机构的教育环境不同有关,也可能与各地区父母对儿童行为问题的认知、态度不同有关,具体原因有待进一步研究[11]。学龄前儿童行为问题各因子异常检出率由高到低依次为心身障碍(10.28%)、学习问题(6.62%)、品行问题(1.79%)、多动指数(1.01%)、冲动-多动(0.47%)、焦虑(0.07%),提示本市学龄前期儿童行为问题不容忽视,心身障碍问题和学习问题是兰州市3~6岁儿童主要的行为问题,应提高学龄前期儿童家长对儿童心理行为发育的认识,加强幼儿园老师及保育人员对早期行为问题的识别。

家庭亲密度,即家庭成员之间的情感联系,反映家庭成员间的互相承诺、帮助和支持的程度[2]。非常低的家庭亲密度表明家庭成员之间情感联系少,很疏远,家庭成员之间互相帮助和支持很少,研究认为生活在这样家庭环境中的儿童缺乏家庭成员的情感支持和帮助,较少感受到家庭的温暖,容易产生心理行为问题[13]。本次调查显示学龄前儿童行为问题与家庭亲密度之间存在显著负相关。家庭亲密度增高,学龄前儿童行为问题检出率降低,和国内许多研究[2, 8, 14]结果一致。本研究显示自由型家庭组3~6岁儿童行为问题发生率最高,亲密度较高的亲密型组和缠结型组发生率较低。行为问题各因子分析提示家庭亲密度较低的松散型家庭和自由型家庭儿童行为问题检出率较高,其中品行问题、心身障碍两因子异常率在自由型家庭组检出率最高,亲密型家庭和缠结型家庭组较低;学习问题、冲动-多动、多动指数等因子异常在松散型家庭检出率最高,亲密型家庭和缠结型家庭组较低,提示良好和睦的家庭环境能给予儿童安全感,有利于儿童生理、心理、社会功能各方面的健康发展。

家庭适应性,即家庭成员对家庭角色的坚持,家庭结构和面对家庭出现的问题和压力时的适应程度和应变程度[15],反映家庭成员对家庭规则的坚持程度和违反家庭规则后的惩罚程度[13]。非常低的家庭适应性表示孩子在家庭中必须严格执行家长的规则和要求,反映出家长对孩子的过度控制和干涉。在这样的家庭中成长的孩子缺少独立实践的机会,易产生社会退缩、焦虑、害怕消极评价等心理行为问题[13, 15]。本研究结果显示,学龄前儿童总行为问题在僵硬型家庭(家庭适应性低)中的检出率较高,与贾守梅[16]、苏朝霞等[17]及杜霞等[18]的研究结果一致。其中学习问题和冲动-多动问题的检出率高于家庭适应性高的家庭类型。可能与僵硬型家庭父母对孩子的要求严格、违反家庭规则后的惩罚的程度较高,对儿童行为的干涉较多有关。但有国外学者发现过高的家庭适应性家庭父母对儿童缺乏约束,可能造成家庭混乱,及儿童焦虑等问题[19-20]。

综上所述,本研究显示家庭亲密度和适应性对学龄前期的儿童行为发育具有一定的影响,家庭亲密度和适应性高,儿童行为问题的检出率较低。家庭亲密度对儿童品行等各行为问题均有影响,提示家庭亲密度对儿童行为发展具有更重要的作用。因此,家长多与孩子交流,加强亲子之间的交流,多提供一些让孩子独立实践的机会对预防和减少儿童行为问题的发生和发展具有积极意义。

Biography

汪燕妮, 女, 博士研究生, 讲师

Funding Statement

中央高校基本科研业务费专项资金资助(lzujbky-2014-220)

References

- 1.滕 春燕. 4-7岁幼儿行为问题与父母心理健康的相关研究. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xnsfdxxb201103019 西南师范大学学报(自然科学版) 2011;36(3):74–78. [Google Scholar]

- 2.胡 敏, 静 进, 金 宇, et al. 广州市黄埔区学龄前儿童行为问题及影响因素的横断面调查. 中国循证儿科杂志. 2012;7(1):11–18. doi: 10.3969/j.issn.1673-5501.2012.01.003. [DOI] [Google Scholar]

- 3.周 科盈. 学龄前儿童行为问题及其相关影响因素分析. 中国初级卫生保健. 2012;26(1):58–59. doi: 10.3969/j.issn.1001-568X.2012.01.022. [DOI] [Google Scholar]

- 4.何 守森, 关 春荣, 吴 茂萍, et al. 学龄前儿童行为问题有关影响因素的研究. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgetbjzz201111009 中国儿童保健杂志. 2011;19(11):992–995. [Google Scholar]

- 5.叶 春红, 顾 莉萍, 李 璟, et al. 中山市学龄前儿童行为问题与家庭环境关系的调查研究. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgetbjzz201304020 中国儿童保健杂志. 2013;21(4):394–396. [Google Scholar]

- 6.Mackenbach JD, Ringoot AP, van der Ende J, et al. Exploring the relation of harsh parental discipline with child emotional and behavioral problems by using multiple informants. The generation R study. PLoS One. 2014;9(8):e104793. doi: 10.1371/journal.pone.0104793. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.汪 向东, 王 希林, 马 弘. 心理卫生评定量表手册(增订版) 北京: 中国心理卫生杂志社; 1999. pp. 124–127. [Google Scholar]

- 8.Lars W, Turid Suzanne BN, Adrian A, et al. Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers. J Child Psychol Psychiatry. 2012;53(6):695–705. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.涂 琳, 孟 群, 黄 肇华, et al. 家庭环境与儿童行为问题关系的研究. 中国当代医药. 2013;20(19):162–163. doi: 10.3969/j.issn.1674-4721.2013.19.080. [DOI] [Google Scholar]

- 10.魏 煌忠, 刘 华, 曾 玉云, et al. 学龄前儿童行为问题与家庭因素的影响. 中国妇幼保健. 2007;22(28):3956–3958. doi: 10.3969/j.issn.1001-4411.2007.28.020. [DOI] [Google Scholar]

- 11.郭 茹, 毛 定安, 李 介民, et al. 3-5岁儿童行为问题调查及中美Conners常模的比较. http://www.zgddek.com/CN/abstract/abstract12698.shtml 中国当代儿科杂志. 2011;13(11):901–903. [Google Scholar]

- 12.杨 胜文, 林 先燕, 余 跃生, et al. 少数民族地区3-6岁儿童行为问题及其影响因素. 现代预防医学. 2007;34(23):4422–4424. doi: 10.3969/j.issn.1003-8507.2007.23.010. [DOI] [Google Scholar]

- 13.Drake KL, Ginsburg GS. Family factors in the development, treatment, and prevention of childhood anxiety disorders. Clin Child Fam Psychol Rev. 2012;15(2):144–162. doi: 10.1007/s10567-011-0109-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.关 明杰, 高 磊, 翟 淑娜. 家庭环境及父母教养方式对儿童行为问题的影响. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgxxws201012025 中国学校卫生. 2010;31(12):1470–1472. [Google Scholar]

- 15.Peleg-Popko O, Dar R. Marital quality, family patterns, and children's fears and social anxiety. Contemp Fam Ther. 2001;23(4):465–487. doi: 10.1023/A:1013057129790. [DOI] [Google Scholar]

- 16.贾守梅.学龄前儿童攻击性行为的家庭系统研究[D].上海: 复旦大学, 2013.

- 17.苏 朝霞, 王 学义, 吴 书慧, et al. 儿童行为问题及其相关影响因素研究. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lchc201106038 临床荟萃. 2011;26(6):546–549. [Google Scholar]

- 18.杜 霞, 李 玉玲, 张 玉柱, et al. 学龄双生子儿童心理行为问题及其影响因素. http://www.zgddek.com/CN/abstract/abstract13809.shtml. 中国当代儿科杂志. 2015;17(12):1286–1291. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2015.12.006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Barber BK, Buehler C. Family cohesion and enmeshment: different constructs, different effects. J Marriage Family. 1996;58(2):433–441. doi: 10.2307/353507. [DOI] [Google Scholar]

- 20.Ben-David A, Jurich J. A test of adaptability: examining the curvilinear assumption. J Fam Psychol. 1993;7:370–375. doi: 10.1037/0893-3200.7.3.370. [DOI] [Google Scholar]