Spätestens seit der durch das Corona-Virus ausgelösten weltweiten Wirtschaftskrise steht das Working Capital Management und hier insbesondere die Liquiditätssteuerung im Fokus von Finanzverantwortlichen. Mittels Supply-Chain-Finance-Lösungen eröffnet sich ihnen eine nachhaltige Möglichkeit, Liquidität im eigenen Unternehmen und bei den Supply-Chain-Partnern freizusetzen.

Man ruft die Feuerwehr nicht erst ins Leben, wenn es brennt. Dies gilt auch für ein vorausschauendes, also nachhaltig und langfristig angelegtes Working Capital Management (WCM): Es kann nur dann dazu beitragen, in Krisenzeiten die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens aufrechtzuerhalten und kurzfristige Liquiditätsengpässe ohne zusätzliche Schulden (Notkredite) zu überbrücken, wenn es dort bereits vor der Krise verankert wurde.

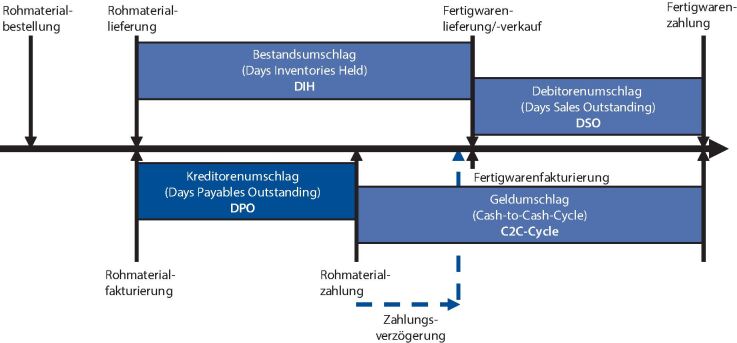

Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, die Liquidität im operativen Alltag sicherzustellen. Eine wirkungsvolle Kennzahl, um den Liquiditätsbedarf im Unternehmen im Sinne eines vorausschauenden WCMs zu steuern, ist der Cash-to-Cash-Cycle (C2C-Cycle). Dieser erfasst die Geldumschlagsdauer im Unternehmen in Tagen zwischen Auszahlung an die Lieferanten und Einzahlung durch die Kunden inklusive der gesamten Bestandslaufzeit (vergleiche Abbildung 1). Die Kennzahl setzt sich aus den drei Komponenten Debitorenumschlag (DSO - Days Sales Outstanding), Bestandsumschlag (DIH - Days Inventories Held) und Kreditorenumschlag (DPO - Days Payables Outstanding) zusammen.

"Unkooperative Zahlungszielverlängerungen können gerade in Krisenzeiten schwerwiegende Folgen haben."

Kommt es zu einer Krise, müssen insbesondere die Fälligkeiten von ausstehenden Lieferanten- und Kundenrechnungen genau im Auge behalten werden, weil die Liquiditätssituation im Unternehmen direkt vom Zahlungseingang der Debitoren wie auch vom Zahlungszeitpunkt der Kreditoren beeinflusst wird. Die Corona-Krise machte das deutlich: Um ihre Liquidität zu sichern, haben viele Unternehmen versucht, Zahlungsziele mit Lieferanten, also den durchschnittlichen Kreditorenumschlag (DPO), zu verlängern oder neu zu verhandeln. Dies zeigte sich etwa daran, dass sich im März und April 2020 der Anteil an Kreditoren, die mehr als zehn Tage überfällig waren, europaweit im Durchschnitt um 70 Prozent erhöht hat (vergleiche Kahn 2020).

Dagegen haben in den Bereichen Debitoren (DSO) und Bestände (DIH) Unternehmen vergleichsweise geringfügige Anstrengungen unternommen, um kurzfristig Liquidität freizusetzen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Eine kurzfristige Senkung des Bestandsumschlags ist schwierig, da für die Produkte im Lager - insbesondere in Krisenzeiten - vorwiegend eine reduzierte Nachfrage auf dem Markt herrscht (Toilettenpapier, Nudeln und Desinfektionsmittel einmal ausgenommen). Ebenso ist eine kurzfristige Senkung des durchschnittlichen Debitorenumschlags in der Regel nicht realisierbar, da Kunden in einer globalen Krise erfahrungsgemäß gleichermaßen mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben und einer Frühzahlung darum nicht zustimmen können und wollen.

Liquidität "kooperativ" sichern

Die Fokussierung der Unternehmen auf die Kreditoren (DPO) ist vor diesem Hintergrund zwar nachvollziehbar, bringt aber ein ernst zu nehmendes Problem mit sich: Spätzahlungen lösen das Liquiditätsproblem nicht, sie verschieben es nur zu den vorgelagerten Lieferanten (vergleiche Wetzel/Movcharenko 2019, S. 32 ff.). Doch auch diese haben krisenbedingt mit einer angespannten Liquiditätssituation zu kämpfen, benötigen das Geld ebenfalls pünktlich - im besten Fall sogar früher, auf gar keinen Fall aber später. Solche "unkooperativen" Zahlungszielverlängerungen können deshalb vor allem in Krisenzeiten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen: Mittelfristig kann es beispielsweise zu Lieferausfällen oder Qualitätseinbußen kommen, die dann auf das eigene Unternehmen zurückfallen.

"Angesichts dieser Erfolgswirkungen ist es erstaunlich, dass SCF-Lösungen bis dato in vergleichsweise wenigen Unternehmen zum Einsatz kommen."

Viel sinnvoller sind kooperative Lösungen, die verzögerte (oder gar ausbleibende) kundenseitige Zahlungseingänge auf Kosten der Lieferanten vermeiden (vergleiche Wetzel/Hofmann 2019). Sie erlauben es Unternehmen mittels kurzfristiger Working-Capital-Finanzierungen auch in Krisenzeiten, Zahlungsziele gegenüber Lieferanten zu verlängern. Zusammengefasst werden solche Lösungen unter dem Sammelbegriff Supply Chain Finance (SCF) und umfassen die unternehmensübergreifende Optimierung des Nettoumlaufvermögens sowie die Integration der Finanzprozesse zwischen Lieferanten, Kunden und externen Dienstleistern wie zum Beispiel Banken oder Fintechs.

Der C2C-Cycle ist eine wichtige Kennzahl zur Steuerung des Liquiditätsbedarfs im Unternehmen.

Reverse Factoring

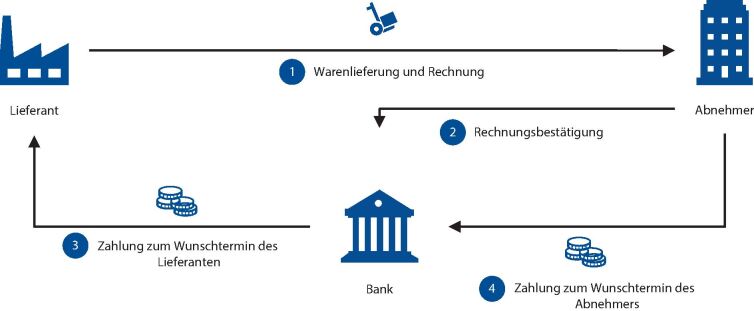

Die wohl bekannteste SCF-Lösung, die eine kooperative Verlängerung von Zahlungszielen ermöglicht, ist das Reverse Factoring. Beim Reverse Factoring wird in die Lieferanten-Abnehmer-Beziehung ein Dienstleister dazwischengeschaltet, beispielsweise eine Bank oder ein Fintech. Dieser übernimmt die Vorfinanzierung der Verbindlichkeiten (Kreditoren) gegenüber den Lieferanten. Die Funktionsweise von Reverse Factoring ist relativ einfach und lässt sich in folgende vier Schritte zusammenfassen (vergleiche Abbildung 2):

Der Lieferant versendet wie gewohnt die bestellte Ware sowie die dazugehörige Rechnung mit einem verlängerten Zahlungsziel von zum Beispiel 90 Tagen an den Abnehmer.

Der Abnehmer bestätigt der Bank, dass es sich um eine korrekte Rechnung handelt.

Die Bank bezahlt den Lieferanten vorzeitig innerhalb von wenigen Tagen, zum Beispiel nach fünf Tagen.

Der Abnehmer begleicht die Rechnung bei Fälligkeit gegenüber der Bank, beispielsweise nach 90 Tagen.

Der Vorteil von Reverse Factoring besteht insbesondere darin, dass der Zielkonflikt "früh kassieren und gleichzeitig spät bezahlen" in der Lieferanten-Abnehmer-Beziehung gelöst wird. Damit bietet Reverse Factoring Unternehmen auch die Möglichkeit, strategische Beziehungen mit Lieferanten nachhaltig zu pflegen und zu verbessern.

SCF-Lösungen setzen unternehmensübergreifend Liquidität frei und wirken sich positiv auf die Kapitalrendite aus.

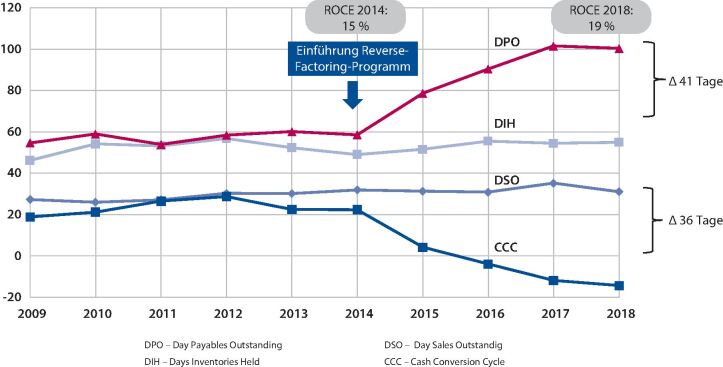

Das Beispiel Kellogg Company zeigt zudem, dass der erfolgreiche Einsatz der SCF-Lösung Reverse Factoring im WCM auch die finanzielle Performance nachhaltig verbessern kann. Das Unternehmen für Getreideprodukte konnte seit der Einführung von Reverse Factoring im Jahr 2014 den durchschnittlichen Kreditorenumschlag um 36 Tage erhöhen und damit den C2C-Cycle um 33 Tage senken (vergleiche Abbildung 3). Dies entspricht zusätzlicher Liquidität im Umfang von rund 600 Millionen US-Dollar. Grund für dieses positive Ergebnis ist die Freisetzung zusätzlicher Liquidität nicht auf Kosten der vorgelagerten Lieferanten. Im Gegenteil: Die Lieferanten der Kellogg Company werden - trotz verlängerter Zahlungsziele - heute deutlich früher bezahlt.

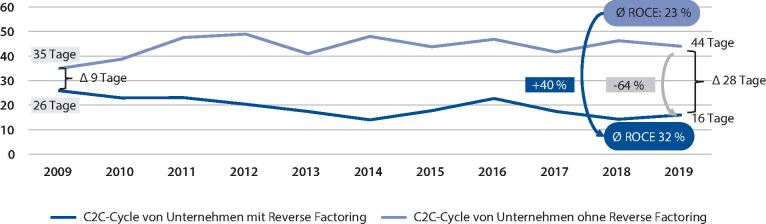

Die positiven Performance-Effekte bei der Kellogg Company sind kein Einzelfall und lassen sich auch bei einem branchenübergreifenden Vergleich von Unternehmen, mit und ohne Reverse Factoring im Einsatz, deutlich erkennen (vergleiche Abbildung 4). Zur Berechnung des C2C-Cycles und der Kapitalrendite (approximiert mit dem Return on Capital Employed - ROCE) wurde dabei auf die Finanzdatenbanken Bloomberg und Thomson Reuters Eikon zurückgegriffen.

Im Jahr 2009, als Reverse Factoring lediglich bei vereinzelten Unternehmen im Einsatz war, lagen beide Unternehmensgruppen im Hinblick auf die Kapitalbindungsdauer noch relativ nahe beieinander (C2C-Cycle-Differenz von neun Tagen). Jene Unternehmen, die sich jedoch im Nachgang der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2009 um ein vorausschauendes WCM mit Reverse Factoring bemüht haben, stehen heute hinsichtlich der durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer deutlich besser da. So ist bei der Gruppe von Unternehmen, die Reverse Factoring nutzen, nicht nur die Kapitalbindungsdauer um durchschnittlich 28 Tage (64 Prozent) kürzer, sondern auch die finanzielle Performance durchschnittlich um knapp 40 Prozent (ROCE-Differenz von neun Prozentpunkten) höher als bei den Unternehmen die Reverse Factoring (noch) nicht nutzen.

Der Markt für kurzfristige Working-Capital-Finanzierungen bietet Unternehmen eine ganze Reihe von kooperativen Lösungen.

Dynamischer Anbietermarkt

Angesichts dieser Erfolgswirkungen ist es erstaunlich, dass SCF-Lösungen bis dato in vergleichsweise wenigen Unternehmen zum Einsatz kommen. Zumal neben Reverse Factoring eine Vielzahl an weiteren SCF-Lösungen zur Verfügung steht, um im Kreditoren-, Debitoren- und Bestandsbereich Liquidität freizusetzen (vergleiche dazu Wetzel/Hofmann/Köpple 2019, S. 14). Die SCF-Lösung Dynamic Discounting beispielsweise erlaubt es liquiditätsstarken Abnehmern, ihren Lieferanten je nach Bedarf Frühzahlungen anzubieten. Das Prinzip ist einfach: Je früher bezahlt wird, desto höher fällt der Abschlag auf die Rechnung aus. Ein wesentlicher Vorteil von Dynamic Discounting besteht folglich darin, dass Unternehmen überschüssige Liquidität gewinnbringend in ihre Lieferanten investieren können und gleichzeitig die statische Skonto-Praxis "Zwei Prozent Rabatt bei Bezahlung innerhalb von zehn Tagen" flexibler gestalten können (vergleiche Wetzel 2020, S. 18).

Ganz allgemein hat der Markt für SCF-Lösungen in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Schwung gewonnen (vergleiche Hofmann/Wetzel 2020, S. 26). Die damit einhergehende Angebotsvielfalt ist einerseits begrüßenswert, erschwert aber andererseits einen vollständigen Marktüberblick. Unter diesen Umständen ist es für viele Unternehmen schwierig, sich einen adäquaten Überblick zu verschaffen und die für sie richtige SCF-Lösung zu identifizieren (vergleiche Wetzel 2020). Unklar ist in diesem Zusammenhang, wie dauerhaft sich bestimmte innovative SCF-Lösungen am Markt halten können und wie gut diese von Kunden und Lieferanten akzeptiert werden. Beispielsweise werden SCF-Lösungen auf Basis der Blockchain-Technologie heute noch sehr unterschiedlich bewertet. Das wirft die Frage auf, ob sich der Implementierungsaufwand für eine SCF-Lösung langfristig rechnen wird.

Schlussbetrachtung

Die Corona-Krise hat gezeigt, weshalb die Steuerung des WCMs eine Daueraufgabe darstellt und einer langfristigen, strategischen Verankerung im Unternehmen bedarf: In Deutschland beispielsweise wurden bis Ende April 2020 Überbrückungskredite im Umfang von 33 Milliarden Euro zur Liquiditätssicherung beantragt (vergleiche Reifenberger 2020). Selbst in der Schweiz, wo vergleichsweise viele Unternehmen über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, wurden innerhalb von nur einem Monat nach Ausbruch des Virus bereits 15 Milliarden Schweizer Franken an Krediten bezogen (vergleiche Eisenring 2020). Natürlich wäre es verfehlt anzunehmen, dass die milliardenschweren Überbrückungskredite alleine durch vorausschauendes WCM verhindert hätten werden können. Dafür war das Ausmaß der Krise schlichtweg zu groß. Fakt ist aber, dass kooperative Working-Capital-Finanzierungen Unternehmen wesentlich dabei helfen können, zahlungsfähig und schuldenfrei durch schwere Zeiten zu kommen. Sie können auch kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu einer verbesserten Handlungsposition mit Investoren und Kapitalgebern verhelfen.

"Kooperative Working-Capital-Finanzierungen können Unternehmen wesentlich dabei helfen, zahlungsfähig und schuldenfrei durch Krisen zu kommen."

Finanzverantwortliche dürfen die hohe Dynamik auf dem Anbietermarkt nicht als Ausrede dafür nutzen, Liquidität weiter auf Kosten der vorgelagerten Lieferanten freizusetzen. Vorausschauende CFOs, die bereits lange vor der Corona-Krise damit begonnen haben, ihre Liquiditätsbedürfnisse gemeinsam mit ihren Kunden und Lieferanten abzusichern, sind dabei Vorbild für andere. Ihnen ist bewusst: Eine Feuerwehr braucht man nicht erst zu gründen, wenn es bereits brennt.

Der SCF-Anbietermarkt gleicht einem Kooperationswettbewerb und zeichnet sich durch eine hohe Dynamik aus.

Literatur

Eisenring, C. (2020): Corona-Kredite für KMU: Wie der Bund Betrüger abschreckt, in: Neue Zürcher Zeitung, https://tinyurl.com/covid-kredite-fuer-kmu (letzter Abruf: 04.06.2020).

Hofmann, E./Wetzel, P. (2020): Working Capital Management Studie 2020 - Supply Chain Finance Inside-out, outside-in. Supply Chain Finance-Lab (SCF-Lab) an der Universität St. Gallen, Bern.

Kahn, J. (2020): Creditors' Nightmare: Payments Soar, Revealing Extent of Coronavirus Pain on European Companies, in: Fortune, https://tinyurl.com/late-payments-coronavirus (letzter Abruf: 04.06.2020).

Reifenberger, S. (2020): Auch Puma und Sixt sichern sich KfW-Kredite, in: Finance Magazin, https://tinyurl.com/puma-sixt-kfw-kredite (letzter Abruf. 04.06.2020).

Wetzel, P./Hofmann, E./Köpple, F. (2020): Supply Chain Finanzierung in der Automobilindustrie, in: Controlling, 32 (2), S. 12-20.

Wetzel, P./Hofmann, E. (2019): Supply Chain Finance, Financial Constraints and Corporate Performance: An Explorative Network Analysis and Future Research Agenda, in: International Journal of Production Economics, 216, S. 364-383.

Wetzel, P./Movcharenko, A. (2019): Das adäquate Niveau an Net Working Capital, in: Controlling & Management Review, 63 (6), S. 22-30. www.springerprofessional.de/link/17124704

Wetzel, P. (2020): Supply Chain Finance: Welche Lösung passt zur Working-Capital-Managementstrategie meines Unternehmens?, in: Steuer- & Finanzratgeber für Unternehmen, 5 (1), S. 5-8.

Zusammenfassung.

In der Corona-Krise haben viele Unternehmen versucht, ihre Zahlungsziele mit Lieferanten zu verlängern oder neu zu verhandeln - mögliche negative Auswirkungen wurden häufig unzureichend berücksichtigt.

Mit Supply Chain Finance (SCF) können Unternehmen es vermeiden, einen krisenbedingt verzögerten (oder gar ausbleibenden) kundenseitigen Zahlungseingang unkooperativ auf Kosten ihrer Lieferanten auszugleichen.

Das Ökosystem der SCF-Anbieter hat sich zwar noch nicht vollständig entwickelt, bietet aber schon jetzt Lösungen, deren Einsatz auch die finanzielle Performance von Unternehmen verbessern kann.

Handlungsempfehlungen.

Agieren Sie vorausschauend, um Ihre kurz- und langfristigen Liquiditätsbedürfnisse abzusichern und zusammen mit Kunden und Lieferanten in der Supply Chain gebundene Liquidität freizusetzen.

Nutzen Sie dazu SCF-Lösungen wie Reverse Factoring als flexible Instrumente. Diese helfen Ihnen dabei, die unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen entlang des unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsprozesses zwischen Kunden, Lieferanten und externen Dienstleistern auszugleichen.

Berücksichtigen Sie die Folgen unternehmerischer Entscheidungen sowohl für das eigene Unternehmen als auch für die Supply-Chain-Partner. Nur so können Ihre Liquiditätssteuerung und -sicherung langfristig erfolgreich sein.

Berücksichtigen Sie bei Zahlungszielverhandlungen nicht nur die strategische Relevanz der Lieferanten- beziehungsweise Kundenbeziehungen, sondern insbesondere auch Insolvenz- und Liquiditätsrisiken, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen liegen.

Biographies

Philipp Wetzel

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Supply Chain Management (ISCM-HSG) und Projekt-Manager des Supply Chain Finance Labs (SCF-Lab) an der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz.

E-Mail: philipp.wetzel@unisg.ch

Roman von Ballmoos

ist Projektmitarbeiter am Institut für Supply Chain Management (ISCM-HSG) an der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz.

E-Mail: roman.vonballmoos@student.unisg.ch

Contributor Information

Philipp Wetzel, Email: philipp.wetzel@unisg.ch.

Roman von Ballmoos, Email: roman.vonballmoos@student.unisg.ch.