Abstract

Die neurochirurgische Intensivmedizin umfasst die Intensivüberwachung und -therapie nach neurochirurgischen Operationen und die Behandlung von Patienten mit schweren Schädel-Hirn-Traumen und akuten traumatischen Rückenmarkläsionen. Demgegenüber gehört zu den wichtigsten Aufgaben der neurologischen Intensivmedizin die Behandlung schwerer neurologischer Erkrankungen mit vitaler Bedrohung, z. B. progredienter Schlaganfall, Meningitis, Enzephalitis, Krampfanfall bzw. Status epilepticus, aufsteigende Lähmungen, progrediente Muskelschwäche, akute oder progrediente Querschnittsyndrome, akute oder progrediente Hirndruckanstiege. Daneben ergeben sich Überschneidungen mit sog. neurochirurgischen Krankheitsbildern, die teils von Neurologen allein oder in Zusammenarbeit mit den Neurochirurgen behandelt werden, so z. B. die zerebrale Aneurysmablutung oder die traumatische Querschnittlähmung.

Die neurochirurgische Intensivmedizin umfasst die Intensivüberwachung und -therapie nach neurochirurgischen Operationen und die Behandlung von Patienten mit schweren Schädel-Hirn-Traumen und akuten traumatischen Rückenmarkläsionen. Demgegenüber gehört zu den wichtigsten Aufgaben der neurologischen Intensivmedizin die Behandlung schwerer neurologischer Erkrankungen mit vitaler Bedrohung, z. B. progredienter Schlaganfall, Meningitis, Enzephalitis, Krampfanfall bzw. Status epilepticus, aufsteigende Lähmungen, progrediente Muskelschwäche, akute oder progrediente Querschnittsyndrome, akute oder progrediente Hirndruckanstiege. Daneben ergeben sich Überschneidungen mit sog. neurochirurgischen Krankheitsbildern, die teils von Neurologen allein oder in Zusammenarbeit mit den Neurochirurgen behandelt werden, so z. B. die zerebrale Aneurysmablutung oder die traumatische Querschnittlähmung.

Intensivmedizinisch wichtige neurologische Störungen

Zu den wesentlichen Aufgaben der Neurointensivmedizin gehören, neben der Sicherung der Vitalfunktionen, das Erkennen, die Behandlung und die Verhütung krankheitsspezifischer Verschlechterungen und Komplikationen. Ein wichtiger Bestandteil dieser intensivmedizinischen Aufgabe ist die auch vom Fachpflegepersonal durchzuführende klinisch-neurologische Überwachung des Patienten. Sie umfasst v. a. die folgenden neurologischen Störungen:

Bewusstseinsstörungen,

Pupillenstörungen,

Störungen wichtiger Hirnnerven,

Störungen von Reflexaktivitäten,

motorische Lähmungen,

Sensibilitätsstörungen,

Krampfanfälle.

Bewusstseinsstörungen

Störungen des Bewusstseins gehören zu den häufigsten Gründen für eine neurointensivmedizinischen Überwachung und Behandlung.

Was ist Bewusstsein?

Eine verbindliche Definition von Bewusstsein liegt bislang nicht vor, obwohl, wie die Hirnforscher Edelman und Tononi ironisch anmerken, jeder wisse, was Bewusstsein sei, „nämlich das, was uns jeden Abend, wenn wir einschlafen, verlässt und am anderen Morgen, wenn wir aufwachen, wieder in Erscheinung tritt“.

Bewusstsein ist ein komplexer Begriff und umfasst nach Roth alle Zustände, die von einem Menschen erlebt werden können. Danach tritt Bewusstsein in einer großen Zahl unterschiedlicher Zustände in Erscheinung. Die allgemeine Form von Bewusstsein ist Wachheit (Vigilanz). Wachheit selbst ist in der Regel mit Inhalten erfüllt.

Wo ist der Ort des Bewusstseins?

Es besteht Einigkeit, dass Bewusstsein untrennbar an Prozesse des Gehirns gebunden ist. Allerdings gibt es kein einzelnes Hirnzentrum für Bewusstsein. Die unterschiedlichen Formen des Bewusstseins entstehen vielmehr durch die spezifische Interaktion verschiedener Zentren im ganzen Gehirn. Jedoch sind alle Arten von Bewusstsein an die Aktivität der assoziativen Großhirnrinde (Neokortex oder Isokortex) gebunden.

Nach heutiger Vorstellung besteht das sog. Bewusstseinssystem des Gehirns aus drei Komponenten:

aktivierendes noradrenerges retikuläres aufsteigendes System (ARAS),

System der generellen Bewusstwerdung im Thalamus und in den Basalganglien,

System des Selbstbewusstseins im Parietallappen.

Grade der Bewusstseinsstörung

Eine verbindliche Einteilung der Bewusstseinsstörungen liegt derzeit nicht vor, jedoch werden klinisch üblicherweise folgende Grade von Minderungen der Bewusstseinshelligkeit oder Bewusstseinstrübungen unterschieden:

Somnolenz,

Sopor,

Koma.

Definitionen der Vigilanzstörungen

Somnolenz

Abnorme Schlafneigung oder Schläfrigkeit. Der Patient kann jederzeit durch mehr oder weniger starke Reize, wie Beklopfen oder Anrufen, geweckt und zu einfachen Reaktionen veranlasst werden.

Sopor

Schlafähnlicher Zustand, aus dem der Patient nur mit starken Reizen, z. B. Schmerzen, erweckbar ist.

Koma

Unerweckbare Bewusstlosigkeit.

Die Begriffe Somnolenz, Stupor und Sopor sind unscharf und werden daher bei neurochirurgischen und neurologischen Intensivpatienten nur selten verwendet. Hilfreicher ist eine plastische Beschreibung des Bewusstseinszustands, z. B. „erkennt seine Angehörigen“, „öffnet die Augen nach Aufforderung“, „reagiert nicht auf Schmerzreiz“.

Komakategorien

Die Tiefe des Komas kann anhand verschiedener Kategorien beschrieben werden. Gebräuchlich ist folgende Einteilung:

einfaches Koma ohne herdneurologische Zeichen,

Koma mit das Gesicht einschließender Hemiparese,

Koma mit Hirnstammbeteiligung,

Koma mit multiplen fokalen Zeichen,

Koma mit meningealen Reizsyndromen.

International wird sehr häufig die Glasgow-Koma-Skala eingesetzt, um die Komatiefe zu beschreiben (Abschn. 61.4.3). Diese für die Beurteilung des Schädel-Hirn-Traumas entwickelte Skala erfasst verschiedene Grade von Bewusstseinstrübung, aber auch die Komatiefe. Allerdings fehlen hierbei die Pupillenreaktion auf Licht und die Pupillenweite.

Im Gegensatz zur Glasgow-Koma-Skala beschränkt sich die Skala der Weltgemeinschaft der Neurochirurgen (WFNS) auf die Klassifizierung der Komatiefe. Verschiedene Grade der Bewusstseinstrübung werden nicht erfasst.

Komaeinteilung der Weltgemeinschaft der Neurochirurgen

Grad I: nicht erweckbar, keine neurologischen Ausfälle

Grad II: nicht erweckbar, Pupillenstörung und/oder Lähmungen (Paresen)

Grad III: nicht erweckbar, Beuge- und Strecksynergismen (der Muskeln)

Grad IV: nicht erweckbar, schlaffe Reflexlosigkeit (Areflexie), keine Schmerzreaktion, Pupillen beidseits weit, keine Spontanatmung

Für die Subarachnoidalblutung wird die Skala von Hunt u. Hess verwendet (10.1007/978-3-662-50444-4_26).

Komaursachen

Eine Bewusstlosigkeit kann durch zerebrale oder extrazerebrale Schädigungen hervorgerufen werden. Bei neurochirurgischen und neurologischen Patienten stehen die zerebralen Komaursachen im Vordergrund:

Schädel-Hirn-Trauma,

intrakranielle Blutungen,

Hirninfarkt,

Hirnvenenthrombose,

Enzephalitits, Meningitis,

Hirntumoren,

epileptischer Anfall.

Zu den wichtigsten extrazerebralen Komaursachen gehören Herz-Kreislauf-Störungen, Hypoxie, respiratorische Insuffizienz, metabolische Störungen (z. B. hyperglykämisches oder urämisches Koma), weiterhin physikalische Ursachen wie Hypothermie oder Stromschlag.

Vom echten Koma müssen Syndrome unterschieden werden, die bei oberflächlicher Betrachtung dem Koma ähneln, hiervon aber klar abgegrenzt werden müssen; hierzu gehören:

apallisches Syndrom oder Status vegetativus bzw. Wachkoma (Coma vigile),

Locked-in-Syndrom,

akinetischer Mutismus,

prolongierte Hypersomnie.

Hirnstammsyndrome

Für die Intensivmedizin sind v. a. das Mittelhirnsyndrom und das Bulbärhirnsyndrom von Bedeutung.

Mittelhirnsyndrom

Zu Beginn besteht Schläfrigkeit oder Agitiertheit und Widerstand gegen passive Bewegung der Extremitäten. Die Pupillen sind eng, die Atmung ist regelmäßig. Später tritt Bewusstlosigkeit ein, Schmerzreize führen nicht mehr zur Weckreaktion; Spontanbewegungen der Extremitäten sind nicht vorhanden; auf Schmerzreize treten Beuge-Streck-Synergismen auf. Die Pupillen sind jetzt etwas weiter, die Lichtreaktion ist erhalten.

Im Vollbild sind die Pupillen mittelweit; die Lichtreaktion ist erloschen, auf Schmerzreize treten Strecksynergismen auf. Außerdem finden sich erhöhter Blutdruck, gesteigerte Speichelsekretion und Hyperglykämie.

Bulbärhirnsyndrom

Zeichen sind: Bewusstlosigkeit ohne Strecksynergismen, keine Reaktion auf Schmerzreize, der Muskeltonus ist schlaff; die Pupillen sind weit bis maximal weit, die Lichtreaktion ist erloschen. Die Atmung wird flacher und langsamer bis hin zur Schnappatmung.

Apallisches Syndrom ( Coma vigile, vegetativer Zustand)

Klinischer Zustand, der sich meist aus einem Koma heraus entwickelt: Der Patient ist wach, kann aber sich selbst und seine Umwelt nicht erleben. Die vegetativen Funktionen sind weitgehend erhalten, die geistigen Fähigkeiten dagegen verloren. Im Gegensatz zum Koma sind beim vegetativen Zustand Schlaf-Wach-Zyklen vorhanden. Im Wachzustand reagiert der Patient dennoch nicht gezielt auf äußere Reize; Aufmerksamkeit, Zuwendung und Sprachverständnis sind ebenfalls nicht vorhanden.

Die Augen sind geöffnet, jedoch ohne dauerhafte Fixierung; der Patient schaut vielmehr durch den Beobachter hindurch. Oft besteht eine Streck- oder Beugespastik, die zu erheblichen Kontrakturen führen kann.

Orale Automatismen (Saug- und Kaureflexe) oder ungezielte Bewegungen des Patienten im vegetativen Zustand dürfen nicht als Zeichen zielgerichteter Reaktionen fehlgedeutet werden!

Unartikulierte Laute und Massenbewegungen auf Schmerzreize kommen vor; es besteht Stuhl- und Urininkontinenz, die Ernährung muss über eine Magensonde erfolgen.

Verlauf des Status vegetativus

Als persistierend wird ein vegetativer Zustand bezeichnet, der länger als 6 Monate anhält. Eine Erholung nach 3-monatiger Dauer kommt in seltenen Fällen vor, ist jedoch meist mit einer erheblichen klinischen Einschränkung verbunden. Ein persistierender vegetativer Zustand kann bei entsprechender Pflege viele Jahre überlebt werden; die Lebenserwartung ist allerdings meist reduziert.

Locked-in-Syndrom

Diese Patienten sind wach und bei vollem Bewusstsein, können jedoch nur stark eingeschränkt auf ihre Umwelt reagieren, da kortikospinale und kortikobulbäre Bahnen im Bereich der Pons (Brücke) des Gehirns zerstört sind. Ursache eines Locked-in-Syndroms sind meist beidseitige pontine Infarkte aufgrund einer Basilaristhrombose.

Beim typischen Locked-in-Syndrom besteht eine vollständige Tetraparese mit Lähmung der Atemmuskulatur und der Hirnnerven. Meist ist die maschinelle Beatmung über eine Trachealkanüle erforderlich. Die Kommunikation mit der Umwelt kann zumeist über vertikale Blickbewegungen oder Oberlidbewegungen erfolgen. Die Prognose ist schlecht.

Akinetischer Mutismus

Das klinische Bild ist durch extreme Antriebsstörungen mit fehlender Abwehr auf Schmerzreize und Fehlen von Spontanbewegungen gekennzeichnet. Schlaf- und Wachphasen sind vorhanden, die Kontaktaufnahme mit der Umwelt ist extrem verlangsamt. Ursache des akinetischen Mutismus sind erhebliche Schädigungen des Frontalhirns.

Prolongierte Hypersomnie

Die Patienten sind durch ein extremes Schlafbedürfnis gekennzeichnet; sie lassen sich kurzzeitig erwecken, schlafen jedoch schnell wieder ein. Ursache sind Schäden im Thalamus-/Hypothalamusbereich.

Pupillenstörungen

Die Beurteilung der Pupillenfunktion gehört, wie die Kontrolle der Bewusstseinslage, zu den wichtigsten Überwachungsmaßnahmen beim neurochirurgischen Intensivpatienten. Da akute Pupillenveränderungen oft Hinweise auf eine Verschlechterung des Patientenzustands sind, die therapeutische oder diagnostische Maßnahmen erfordern, gehört die Überwachung der Pupillenfunktion des Intensivpatienten zu den Aufgaben des Pflegefachpersonals. Überwacht werden:

Pupillenweite,

Seitendifferenz,

Pupillenform,

Lichtreaktion,

Konvergenzreaktion.

Pupillomotorik

Bei mittlerer Beleuchtung sind die Pupillen gewöhnlich seitengleich, mittelweit und rund. Bei gesteigertem Sympathikotonus erweitern sich beide Pupillen leicht; im höheren Lebensalter sind die Pupillen wegen der Rigidität der Iris enger.

Folgende Abweichungen werden unterschieden:

Mydriasis (Erweiterung),

Miosis (Verengung),

Anisokorie (Seitendifferenzen im Durchmesser).

Mydriasis

Beim Intensivpatienten ist v. a. die einseitige Erweiterung der Pupille von Bedeutung. Ursachen sind:

Lähmung der parasympathischen Innervation des M. sphincter pupillae (N. oculomotorius = III. Hirnnerv); die Pupille ist nicht maximal erweitert,

Reizung der sympathischen Fasern des M. dilatator pupillae durch Medikamente oder Drogen; die Pupille ist maximal weit,

krankhafte Veränderung im Ganglion ciliare, z. B. bei Pupillotonie,

anticholinerges Syndrom: beiderseits erweitert, lichtstarr.

Die akute Pupillenerweiterung des neurochirurgischen bzw. neurologischen Intensivpatienten ist ein Alarmzeichen, bei dem bis zum Beweis des Gegenteils von einer bedrohlichen Mittellinienverlagerung des Gehirns mit Einklemmung des N. oculomotorius zwischen Tentoriumrand und Hirnschenkel ausgegangen werden muss.

Hierbei muss sofort diagnostisch (CT) abgeklärt werden, ob eine neurochirurgische Intervention zur Verhinderung einer akuten Einklemmung des Hirnstamms erforderlich ist.

Miosis

Die Verengung der Pupille kann einseitig oder doppelseitig auftreten. Ursachen sind:

Horner-Syndrom (Sympathikuslähmung),

Wirkung von Opioiden und Cholinesterasehemmern,

pontine Läsionen: beiderseits stecknadelkopfgroße Pupillen.

Lichtreaktion

Bei Beleuchtung und bei Konvergenzbewegung verengt sich die Pupille normalerweise sofort und ausgeprägt. Folgendes ist bei der Lichtreaktion zu unterscheiden:

direkte Lichtreaktion: Prüfung jeder Pupille durch plötzliche Belichtung einer von der Seite angenäherten Lampe,

konsensuelle Lichtreaktion: wird die eine Pupille beleuchtet, so muss sich die andere ebenfalls verengen,

Konvergenzreaktion: der Patient blickt auf den ca. 1 m entfernten Finger des Untersuchers; dann nähert der Untersucher seinen Finger rasch auf etwa 10 cm; mit der Konvergenz der Augen auf den Finger des Untersuchers verengen sich auch beide Pupillen.

Amaurotische Pupillenstarre

Hierbei sind die pupillosensorischen Fasern im N. opticus des betroffenen Auges unterbrochen. Bei Belichtung des amaurotischen („blinden“) Auges wird weder eine direkte (gleichseitige) noch eine konsensuelle (gegenseitige) Lichtreaktion ausgelöst. Wird hingegen das gesunde Auge belichtet, tritt im gegenseitigen (amaurotischen Auge) eine Lichtreaktion auf (konsensuelle Lichtreaktion). Die Konvergenzreaktion ist erhalten.

Absolute Pupillenstarre

Die Pupille reagiert weder direkt noch indirekt auf Lichteinfall; die Konvergenzreaktion ist aufgehoben. Wichtige Ursachen sind:

Verletzung des Auges,

periphere Okulomotoriuslähmung,

Mittelhirnläsion,

Parasympathikuslähmung, z. B. durch Belladonna-Alkaloide,

Sympathikusreizung durch Kokain oder Weckamin,

Botulismus.

Reflektorische Pupillenstarre

Die direkte und indirekte Lichtreaktion ist (meist auf beiden Augen) erloschen, die Konvergenzreaktion ist intakt. Häufig sind die Pupillen anisokor und entrundet. Ursache ist eine Lues des ZNS.

Pupillotonie

Die Pupille reagiert stark verzögert auf Lichteinfall; die Naheinstellungsreaktion ist verzögert, die Akkomodation erschwert. Meist ist zunächst nur eine Pupille betroffen, später beide. Ursache ist eine Schädigung des Ganglion ciliare.

Störungen des N. vagus (X. Hirnnerv)

Tumoren, Blutungen oder Infarkte im Bereich der hinteren Schädelgrube können zu Funktionsstörungen des N. vagus führen. Sie manifestieren sich als Schluckstörungen und Aufhebung der Schutzreflexe im Nasen-Rachenraum mit erheblicher Aspirationsgefahr. Daher gilt: Vor Extubation des Patienten Schutzreflexe prüfen!

Atemstörungen

Schädigungen des zentralen oder peripheren Nervensystems können zu Atemstörungen führen, allerdings ist es meist nicht möglich, aus dem Muster der Atemstörung die zugrunde liegende Ursache zu bestimmen. Folgende zentral bedingten Atemstörungen sind häufiger zu beobachten:

Cheyne-Stokes-Atmung,

zentrale Hyperventilation,

ataktische Atmung,

Schnappatmung.

Cheyne-Stokes-Atmung

Dieser Atemtyp ist durch eine periodische, allmähliche Vertiefung und Abflachung der Atemzüge gekennzeichnet. Sie entsteht durch eine Störung der CO2-Reagibilität. Zu den wichtigsten zentralen Ursachen gehören bilaterale Hirninfarkte und die hypertensive Enzephalopathie. Andere Ursachen sind: Herzinsuffizienz oder Urämie. Außerdem muss ein obstruktives Schlafapnoesyndrom ausgeschlossen werden.

Zentrale Hyperventilation (Maschinenatmung)

Sie ist gekennzeichnet durch eine rasche, regelmäßige und vertiefte Atmung mit Hypokapnie und respiratorischer Alkalose. Ursache sind v. a. Läsionen des zentralen Hirnstamms.

Ataktische Atmung ( Biot-Atmung)

Frequenz und Atemtiefe sind vollkommen unregelmäßig. Ursache der Biot-Atmung sind Läsionen in der Formatio reticularis der dorsalen Medulla.

Die ataktische Atmung kann jederzeit in einen Atemstillstand übergehen. Daher ist die sofortige Intubation und Beatmung erforderlich.

Schnappatmung

Die Schnappatmung tritt als präfinales Zeichen bei nahezu allen Läsionen des unteren Hirnstamms auf.

Vegetative Entgleisungen

Erhebliche vegetative Störungen treten häufig bei direkter Schädigung der zentralen sympathischen und parasympathischen Regulationsstellen z. B. durch Entzündungen oder intrakraniellen Druckanstieg auf; hierzu gehören:

Temperaturentgleisungen: Hyperthermie oder Hypothermie,

metabolische Störungen,

Kreislaufinstabilität mit raschem Wechsel von Blutdruckabfall und Blutdruckanstieg, Tachykardie zu Bradykardie.

Sprachstörungen (Aphasien)

Als Aphasien werden Störungen im kommunikativen Gebrauch der Sprache bezeichnet, während Dysarthrophonien (Dysarthrien) Störungen der Artikulationsmotorik, Stimmgebung und Sprechatmung umfassen. Unterschieden werden folgende Aphasien:

Broca-Aphasie,

Wernicke-Aphasie,

globale Aphasie,

amnestische Aphasie.

Broca-Aphasie

Die Patienten sprechen spontan nur sehr wenig, nach Aufforderung zögernd sie ringen nach Worten und sprechen mit abgehackter Betonung. Die Artikulation ist undeutlich, die Sätze sind sehr kurz und beschränken sich auf kommunikativ wichtige Substantive, Verben und Adjektive (Telegrammstil). Störungen des Sprachverständnisses sind ebenfalls vorhanden, beeinträchtigen aber nicht die Kommunikation. Das Schreibvermögen ist beeinträchtigt. Ursache der Broca-Aphasie sind Schädigungen der dritten Frontalwindung der dominanten Hemisphäre.

Wernicke-Aphasie

Die Störung ist gekennzeichnet durch Paraphasien, d. h. Verwechslung von Wörtern, Silben und Buchstaben, weiterhin durch fehlerhaften Satzbau (Paragrammatismus) und stark gestörtes Sprachverständnis. Melodie und Rhythmus der Spontansprache sind hingegen ungestört. Ursache der Wernicke-Aphasie sind Schädigungen im Temporallappen der dominanten Hemisphäre.

Globale Aphasie

Sprachverständnis und Sprachproduktion sind erheblich beeinträchtigt. Im Akutstadium nimmt der Patient kaum sprachlich Kontakt mit seiner Umgebung auf; die sprachlichen Reaktionen sind kaum zu verstehen und beschränken sich auf stereotyp wiederholte Wortfragmente; die Lesefähigkeit ist ebenfalls gestört.

Amnestische Aphasie

Bei der amnestischen Aphasie bestehen Wortfindungsstörungen, die der Patient durch Umschreibungen und schablonenhafte Ausdrucksweise zu umgehen versucht. Die Sprechweise ist zögernd, der Informationsgehalt der Aussagen gering; die Schriftsprache ist ähnlich beeinträchtigt, das Sprachverständnis hingegen unauffällig.

Störungen der Motorik

Lähmungen gehören zu den häufigen Störungen des neurochirurgischen bzw. neurologischen Intensivpatienten. Sie sind v. a. für die Pflege von Bedeutung.

Lähmungen: Begriffe und Definitionen

Parese: unvollständige Lähmung, d. h. verminderte Kraft

Plegie oder Paralyse: vollständige Lähmung

Monoparese: Lähmung einer Extremität

Paraparese: Lähmung beider Extremitäten

Hemiparese: Halbseitenlähmung

Tetraplegie: vollständige Lähmung aller 4 Extremitäten

spastische Lähmung: Zunahme des Muskeltonus bei Ausfall kortikospinaler Systeme

Rigor: gesteigerter Tonus der Skelettmuskulatur (Agonisten und Antagonisten) mit typischer Steifigkeit bei passiver Bewegung (teigiger, nichtfedernder Widerstand, oft mit Zahnradphänomen) bei Erkrankungen des extrapyramidalmotorischen Systems

Hypotonie: verminderter Tonus der Muskulatur

Grundsätzlich wird zwischen peripheren und zentralen Lähmungen unterschieden.

Periphere (motorische) Lähmung

Sie entsteht durch eine Schädigung des peripheren motorischen Neurons. Die Nervenzelle des motorischen Neurons befindet sich im Vorderhorn des Rückenmarks. Ihr Neurit verläuft über die Vorderwurzel, den Spinalnerv, Plexus und peripheren Nerv zur motorischen Endplatte. Die periphere Lähmung ist in folgender Weise gekennzeichnet:

Hypotonie, d. h. herabgesetzter Muskeltonus bzw. schlaffe Lähmung,

Atrophie der Muskelfasern wegen fehlender Beanspruchung,

Verminderung (Parese) oder Aufhebung (Paralyse) der groben Kraft,

Beeinträchtigung der Feinmotorik,

Eigenreflexe abgeschwächt oder aufgehoben; pathologische Reflexe fehlen.

Zentrale Lähmung

Die zentrale Lähmung beruht auf einer Schädigung der Pyramidenbahn bzw. des Tractus corticospinalis sowie kortikopontiner und kortikobulbärer Bahnen. Die Kennzeichen der zentralen Lähmung sind:

Beeinträchtigung oder Verlust der Feinmotorik; Masseninnervation beim Versuch, differenzierte Bewegungen durchzuführen,

Verminderung der groben Kraft,

spastische Tonuserhöhung der Muskulatur (entwickelt sich in einer variablen Zeit nach der Schädigung),

keine Muskelatrophie,

Eigenreflexe gesteigert, evtl. bis zum Klonus; Fremdreflexe abgeschwächt, pathologische Reflexe auslösbar, z. B. Babinski-Reflex.

Die Spastik bei zentraler Lähmung führt oft zu Beuge- oder Streckkontrakturen mit entsprechend erschwerter Pflege.

Prüfung der Motorik beim Bewusstlosen

Durch Prüfung der motorischen Reaktion kann der Grad der Bewusstlosigkeit und die Lokalisation der Schädigung eingeschätzt werden:

spontane Minderbewegung einer Seite: Hinweis auf eine Hemiparese,

unregelmäßige myoklonische Zuckungen einzelner oder mehrerer Muskeln: Zeichen hypoxischer oder metabolischer Enzephalopathie.

Reagiert der Patient nicht nach Aufforderung, wird die Reaktion auf Schmerzreize überprüft. Hierbei lassen sich folgende Reaktionen unterscheiden:

gezielte Abwehr,

ungezielte Abwehr,

abnorme Flexion: stereotype Beugung im Ellbogen- und Handgelenk mit Schulteradduktion,

abnorme Extension: Streckung der Beine und Arme mit Adduktion und Innenrotation der Schultern; Hinweis auf eine schwere Schädigung,

keinerlei motorische Reaktion.

Sensibilitätsstörungen

Die Sensibilität umfasst folgende Empfindungen:

Berührung,

Schmerz,

Temperatur,

Bewegung,

Vibration.

Die Sensibilität wird beim bewusstseinsklaren Patienten mit Berührungsempfindungen, Spitz-stumpf- und Warm-kalt-Unterscheidung sowie Lage- und Vibrationsempfinden untersucht. Außerdem werden die Nervendehnungszeichen überprüft. Störungen der Sensibilität entstehen durch Querschnittlähmungen oder Läsionen peripherer Nerven.

Spezielle technische Überwachungsverfahren

In der Neurointensivmedizin werden spezifische apparative Verfahren eingesetzt, um Störungen der Hirnfunktion zu erfassen; hierzu gehören:

Messung des intrakraniellen Drucks (Abschn. 61.4.4),

Bulbusoxymetrie,

Nahinfrarotspektroskopie,

evozierte Potenziale.

Bulbusoxymetrie

Bei diesem Verfahren wird über die V. jugularis interna ein fiberoptischer Oxymetriekatheter retrograd in den sich im Schädel befindenden Bulbus oder Sinus der V. jugularis vorgeschoben und die hirnvenöse O2-Sättigung (sjvO2) kontinuierlich gemessen. Ziel der Maßnahme ist die frühzeitige Erkennung eines zerebralen O2-Mangels, bedingt durch einen Abfall der Hirndurchblutung (zerebrale Ischämie), z. B. beim Schädel-Hirn-Trauma. Nimmt die Hirndurchblutung ab, wird mehr Sauerstoff aus dem Blut entnommen und die arterio-hirnvenöse O2-Gehaltdifferenz wird größer, erkennbar an einem Abfall der O2-Sättigung im Blut des Bulbus V. jugularis. Aussagen sind allerdings nur über die Gesamtdurchblutung des Gehirns möglich; regionale Durchblutungsstörungen können hiermit nicht erfasst werden.

Sauerstoffsättigung im Sinus V. jugularis

Normwerte: 54–70%

Desaturation: Abfall auf 50% und weniger

Hyperämie: Anstieg auf 75% und mehr

Ein episodischer Abfall der O2-Sättigung (Desaturationen ) von mehr als 15 min Dauer wirkt sich ungünstig auf die Morbidität und Letalität von Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma aus.

Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)

Die NIRS ist ein nichtinvasives Verfahren für die Überwachung der zerebralen O2-Versorgung. Erfasst werden sollen damit Phasen zerebraler Hypoxie bzw. Minderdurchblutung. Das Gerät besteht aus einem Sensor mit Lichtquelle und mehreren Lichtdetektoren. Der an den Monitor angeschlossene Sensor wird frontotemporal auf der Haut befestigt.

Je nach Gerätetyp werden folgende Parameter erfasst:

regionale O2-Sättigung des Gewebes (rsO2),

oxy- und desoxygeniertes Hämoglobin,

reduzierte Zytochromoxydase.

Die Absolutwerte dieser Parameter können mit der NIRS nicht gemessen werden. Das Verfahren eignet sich nicht für die Überwachung der zerebralen O2-Versorgung beim Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma.

Evozierte Potenziale

Evozierte Potenziale sind elektrische Reaktionen des Gehirns auf wiederholte spezifische periphere Reize. Je nach Stimulus werden unterschieden:

elektrisch: somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP),

akustisch: akustisch, auditorisch evozierte Potenziale (AEP),

Lichtreiz: visuell evozierte Potenziale (VEP).

Bei allen EP-Verfahren werden die Zeit zwischen Reizbeginn und maximalem Potenzial (Latenz in ms) und die Amplitude des Gipfels (peak) bestimmt.

In der Intensivmedizin werden auditorisch evozierte Hirnstammpotenziale und somatosensorisch evozierte Potenziale bestimmt, um bei Bewusstlosen die Funktion bestimmter Leitungsbahnen in Gehirn und Rückenmark zu überprüfen.

Allgemeine Behandlungs- und Pflegeschwerpunkte in der Neurointensivmedizin

Erstversorgung von Bewusstlosen

Wesentliche Ziele der Erstversorgung von Bewusstlosen sind die Sicherung der Vitalfunktionen, die Klärung der möglichen Komaursache und die Einschätzung der Komatiefe. Die Erstversorgung erfolgt in der Regel in der Notfallaufnahme der Klinik.

Erstversorgung bewusstloser Patienten

- Sicherung der Vitalfunktionen

- Atmung: endotracheale Intubation; oft auch maschinelle Beatmung

- Blutdruck, Herzfrequenz und -rhythmus

- Einschätzung der Komatiefe

- Erweckbarkeit: Anrufen, Schmerzreize setzen

- Glasgow-Koma-Skala erfassen; GCS <9: endotracheale Intubation

- Orientierender Hirnnervenstatus

- Bulbusstellung

- Pupillenweite und Lichtreaktion

- Puppenkopfphänomen

- Kornealreflexe, Trigeminusreiz

- Grimassieren auf Schmerzreize

- Schluck- und Hustenreflex

- Meningismus

- Subarachnoidalblutung: CT

- Fieber: Meningitis? Hirnabszess?

- Körperliche Untersuchung (wenn noch nicht erfolgt)

- Kopfwunden?

- Blutungen aus Mund, Nase, Ohren?

- Austritt von Liquor?

- Hinweise auf Thoraxtrauma, z. B. Prellmarken, instabile Atmung?

- Abdomen: Abwehrspannung?

- Rücken, Wirbelsäule: hat Patient Arme und Beine bewegt?

- HWS-Röntgen nach jedem Trauma, evtl. auch BWS und LWS

- Extremitätenfrakturen?

- Hinweis auf Drogenkonsum? Einstichstellen?

- Hautabschürfungen?

- Alte oder neue Hämatome?

- Hinweise auf Störungen der Blutgerinnung?

Darüber hinaus sollten Angehörige oder Zeugen zur Vorgeschichte befragt werden.

Lässt sich die Bewusstlosigkeit klinisch nicht abklären, muss ein CT oder MRT des Schädels durchgeführt werden.

Aufnahme des Patienten

Die Aufnahme des Patienten auf die Intensivstation erfolgt aus der Notfallaufnahme, dem OP, als Notfall von der Allgemeinstation oder direkt aus anderen Krankenhäusern. Meist sind die Patienten mit ihrer Verdachts- oder endgültigen Diagnose angemeldet, sodass der Bettplatz entsprechend vorbereitet werden kann.

Die Übergabe von Patienten aus dem OP erfolgt nach den in 10.1007/978-3-662-50444-4_39 dargestellten Prinzipien in der Regel durch den Anästhesisten oder Operateur an den zuständigen Arzt und das Pflegepersonal der Intensivstation.

Übergabe-Check für Neurointensivpatienten

Präoperativer Zustand, insbesondere neurologischer Status, Krampfleiden, Begleiterkrankungen, präoperative Medikamenteneinnahme

Art und Umfang der Operation; Lage der Drainagen

Narkoseverfahren und -verlauf

Blutverluste und Volumenersatz

Sonstige intraoperative Besonderheiten, wie Hirnschwellung, anhaltende Blutungen, Eröffnung von Nebenhöhlen

Intraoperativ erhobene Laborwerte

Postoperative Verordnungen, v. a. von Medikamenten (z. B. Dexamethason, Mannitol, Antikonvulsiva, Antibiotika)

Art der postoperativen Überwachung

Postoperative Nachbeatmung

CT-Kontrollen

Lagerung des Patienten

Die meisten Patienten werden mit leicht erhöhtem Oberkörper (15–30°) gelagert, Patienten mit operativ versorgtem subduralem Hämatom dagegen flach, ebenso Patienten mit Verletzungen der Wirbelsäule.

Maschinelle Beatmung

Auch für den neurochirurgischen und neurologischen Intensivpatienten gelten die in 10.1007/978-3-662-50444-4_56 dargestellten Grundprinzipien der Beatmung, jedoch müssen die Auswirkungen auf den intrakraniellen Druck bei dieser Patientengruppe besonders beachtet werden.

Hyperventilation vermindert die Hirndurchblutung und den intrakraniellen Druck,

Hypoventilation steigert die Hirndurchblutung und den intrakraniellen Druck.

Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck werden in der Regel kontrolliert beatmet; hierbei wird die volumenkonstante gegenüber der druckkontrollierten Beatmung bevorzugt, um eine Hypoventilation zu vermeiden.

Grundsätzlich sollte der mittlere Atemwegdruck und damit der intrathorakale Druck so niedrig wie möglich gehalten werden, damit der venöse Abfluss aus dem Gehirn nicht beeinträchtigt wird. Eine leichte Oberkörperhochlagerung (15–30°) unterstützt den gewünschten Effekt.

Beatmungsparameter bei erhöhtem intrakraniellen Druck und ungestörtem pulmonalen Gasaustausch

Volumenkonstante, kontrollierte Beatmung

Atemzugvolumen 6–8 ml/kgKG

Beatmungsfrequenz 10–15/min

Atemzeitverhältnis 1 : 2 bis 1 : 1

Atemhubvolumina oder Atemminutenvolumina: je nach gewünschtem paCO2

PEEP ca. 5–8 mbar

Höhere PEEP-Werte sowie eine IRV sollten nur unter Kontrolle des ICP durchgeführt werden.

Assistierende Beatmungsverfahren

Während der kontrollierten Hyperventilation sind assistierende Verfahren nicht indiziert. Erst nach Normalisierung des intrakraniellen Drucks (und bei ausreichendem Atemantrieb) können die Spontanatmung unterstützende Verfahren wie BiPAP oder SIMV eingesetzt werden. Diese Methoden wirken sich günstig auf den intrathorakalen Druck aus. Folgendes muss aber beachtet werden:

Bei partiellen Beatmungsformen besteht die Gefahr der Hypoventilation mit Anstieg des intrakraniellen Drucks. Daher lückenlose Überwachung des paCO2!

Kontrollierte Hyperventilation

Die gezielte Absenkung des arteriellen paCO2 durch kontrollierte Beatmung wird als kontrollierte Hyperventilation bezeichnet. Ziel ist die Abnahme der Hirndurchblutung bzw. des zerebralen Blutvolumens und damit des erhöhten intrakraniellen Drucks.

Die Hirndurchblutung nimmt pro mmHg paCO2-Absenkung um etwa 2 ml/min × 100 g Hirngewebe ab.

Bei einem paCO2 von 15–20 mmHg beträgt der Abfall der Hirndurchblutung 40–60% des Normwerts, bei einem paCO2 von 70–80 mmHg steigt sie maximal um 100–120% an. Diese Veränderungen treten innerhalb weniger Minuten auf. Der Effekt der kontrollierten Hyperventilation hält allerdings nur einige Stunden an.

Wichtigste Gefahr der Hyperventilation ist eine zu starke Abnahme der Hirndurchblutung mit Schädigung des Gehirns (Hirnischämie): paCO2-Werte von 25 mmHg sollten daher nicht unterschritten werden!

Praktisches Vorgehen

Die kontrollierte Hyperventilation sollte nur bei akuten, bedrohlichen Anstiegen des intrakraniellen Drucks durchgeführt werden.

Bei normalem intrakraniellen Druck ist die kontrollierte Hyperventilation nicht indiziert.

Eine prophylaktische Hyperventilation hat beim Schädel-Hirn-Trauma keinen günstigen Effekt und ist daher ebenfalls nicht indiziert.

Die kontrollierte Hyperventilation sollte möglichst unter Kontrolle des intrakraniellen Drucks durchgeführt werden.

Der Nutzen einen längeren Hyperventilation (mehr als 12–24 h) ist nicht gesichert.

Während der kontrollierten Hyperventilation muss ein ausreichend hoher zerebraler Perfusionsdruck sichergestellt sein (50–70 mmHg).

Die Hyperventilation sollte ausschleichend beendet werden, um einen überschießenden Anstieg der Hirndurchblutung und des intrakraniellen Drucks zu vermeiden.

Analgosedierung und Muskelrelaxierung

Bei wesentlich erhöhtem Hirndruck werden die Patienten stark sediert, um den Hirnstoffwechsel zu senken. Durch die Sedierung wird bei den meisten Patienten der Atemantrieb vollständig ausgeschaltet und so die kontrollierte Beatmung ermöglicht. Eine Muskelrelaxierung ist in der Regel nicht erforderlich und sollte wegen ihrer ungünstigen Wirkungen nur erfolgen, wenn keine Anpassung des Patienten an den Respirator möglich ist.

Ernährung

Für die Ernährung des Neurointensivpatienten gelten u. a. die in 10.1007/978-3-662-50444-4_43 genannten Grundsätze.

Energiebedarf

Der Energiebedarf neurochirurgischer Patienten entspricht im Wesentlichen dem anderer Traumapatienten. Bei Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma wird für die ersten zwei Wochen nach dem Trauma eine Umsatzsteigerung von 20–50% oberhalb des Ruheenergieumsatzes angegeben. Patienten mit Bulbärhirnsyndrom weisen einen erniedrigten, Patienten mit Mittelhirnsyndrom einen besonders hohen Ruheenergieumsatz auf. Ursache der Energieumsatzsteigerungen sind hormonelle Störungen (10.1007/978-3-662-50444-4_43). Streckkrämpfe steigern durch die Muskelaktivität den Energieumsatz.

Eiweißstoffwechsel

Direkt nach dem Trauma mit einem Maximum zwischen dem 2. und 4. Tag besteht ein erheblicher Katabolismus mit gesteigertem Eiweißumsatz, gesteigerten renalen Stickstoffverlusten und Störungen im Muster der freien Aminosäuren.

Glukose

Der Energiebedarf des Gehirns wird zu mehr als 95% von Glukose gedeckt. Hypoxische Hirnareale verstoffwechseln Glukose ohne Sauerstoff (anaerob). Bei übermäßiger Glukosezufuhr kann es daher zu einer intrazellulären Laktatazidose mit sekundärer Hirnschädigung kommen. Nach derzeitiger Auffassung kann eine Hyperglykämie den sekundären Hirnschaden und das posttraumatische Hirnödem verstärken.

Thromboseprophylaxe

Bei immobilen Patienten ist das Risiko thromboembolischer Komplikationen erhöht. Dies gilt auch für Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma. Ab dem 2. Tag nach dem Trauma kann eine Prophylaxe mit unfraktioniertem oder niedermolekularem Heparin durchgeführt werden, wenn keine neurochirurgischen Interventionen erforderlich sind. Das Blutungsrisiko ist aber zu beachten! Die Leitlinien empfehlen zusätzlich Kompressionsstrümpfe, wenn keine Verletzungen der unteren Extremität vorliegen.

Spezielle Pflege des Neurointensivpatienten

Grundsätzlich gelten die in 10.1007/978-3-662-50444-4_38 dargestellten Prinzipien der Intensivpflege auch für den Neurointensivpatienten. Bei den einzelnen Erkrankungen ergeben sich einige Besonderheiten, auf die in den entsprechenden Abschnitten eingegangen wird. Auch sollten die Möglichkeiten der basalen Stimulation angewandt werden.

Transport des Patienten

Innerklinische Transporte des Neurointensivpatienten sind v. a. für diagnostische oder auch für operative Maßnahmen erforderlich. Hierzu gehören CCT, NMR, Angiographie usw. EEG, Ultraschalluntersuchungen, EMG, ENG und evozierte Potenziale können hingegen auf der Station durchgeführt werden.

Der Transport erfordert ein geplantes Vorgehen mit Bereitstellung des gesamten Transport- und Versorgungszubehörs; außerdem sollte sich die Herz-Kreislauf-Funktion des Patienten in stabilem Zustand befinden.

Transport des Patienten

Transportbegleitung: 1 Arzt und mindestens 1 Pflegeperson

Transportliege mit Transportmonitor und Transportbeatmungsgerät, Beatmungsbeutel mit Maske

Erforderliche Perfusoren oder Infusomaten

Notfallmedikamente, Notfallzubehör

Die Verlegung von Neurointensivpatienten in andere Krankenhäuser erfolgt unter Arztbegleitung.

Lagerung und Mobilisation

Die Standardlagerung für Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck ist die Oberkörperhochlagerung, um den Abfluss des hirnvenösen Blutes zu gewährleisten. Halbseitenlagerung mit erhöhtem Oberkörper ist hierbei ebenfalls möglich. Die Bauchlagerung und Kopftieflagerung sind bei Neuro-Intensivpatienten besonderen Indikationen vorbehalten und bedürfen der Anordnung durch den Arzt.

Auch die Mobilisierung des Patienten hängt vom Krankheitsbild und dessen Verlauf ab und bedarf ebenfalls der Rücksprache mit dem Arzt. Einzelheiten zur Lagerung und Mobilisation sind bei den jeweiligen Krankheiten dargestellt.

Körpertemperatur

Unmittelbar postoperativ tritt häufig ein leichter Anstieg der Körpertemperatur (bis ca. 38°C) auf. Anhaltend erhöhte Körpertemperatur sollte aber zu bakteriologischen Untersuchungen veranlassen (Urin, Trachealsekret, intravasale Zugänge, externe Ventrikeldrainage).

Zentrale Hyperpyrexie

Als zentrales Fieber wird ein Anstieg der Körperkerntemperatur auf über 40°C bezeichnet. Häufigste Ursachen sind massive intrakranielle Blutungen oder Läsionen im Hypothalamus.

Überwachung und Pflege von Drainagen

Bei neurochirurgischen Patienten dienen Drainagen der Ableitung von Blut, Wundsekret oder Liquor. Blut und Wundsekret außerhalb der Hirnventrikel wird über Redon- und Robinson-Drainagen abgeleitet; die Ableitung von Liquor erfolgt über externe Liquordrainagen.

Redon-Drainage

Die Redon-Drainage dient der Ableitung von Blut und Wundsekret. Die Ableitung erfolgt offen durch Schwerkraft oder durch Sog. Die Redon-Drainage wird oberhalb der Dura mater, unter der Galea oder epidural, platziert. Die Aufgaben des Pflegepersonals sind:

regelmäßige Kontrolle von Art und Menge der drainierten Flüssigkeit,

bei Verdacht auf Liquorbeimischung: Abklemmen der Drainage, um unkontrollierte Liquorverluste und die Entwicklungen einer Liquorfistel zu vermeiden,

Entfernung der Drainage in der Regel nach 24 h,

bei längerer Drainagedauer: tägliche Kontrolle der Eintrittstelle.

Robinson-Drainage

Sie dient der Ableitung von Blut aus der Wundhöhle durch Schwerkraft, d. h. ohne externen Sog. Praktische Gesichtspunkte sind:

Liegedauer beträgt 1–3 Tage,

der Sammelbeutel muss sich unterhalb des Kopfes befinden, damit die Schwerkraft wirken kann.

Jackson-Pratt-Drainage

Diese Drainage dient der Ableitung von Blut und Wundsekret unter leichtem Sog. Der Sog kann per Hand variabel eingestellt werden. Praktische Gesichtspunkte sind:

Liegedauer beträgt 1–3 Tage, je nach gefördertem Volumen,

das Reservoir muss sich unterhalb des Drainageaustritts befinden,

auf luftdichten Verschluss des Systems muss geachtet werden, um das Vakuum zu erhalten.

Saug-Spül-Drainage

Die Saug-Spül-Drainage wird v. a. nach operativer Sanierung von Abszessen und anderer infizierter Gewebe angewandt. Das Drainagesystem enthält einen Zu- und Ablauf für die Spülung des betroffenen Gewebes. Die Spülung erfolgt mit desinfizierender oder mit Antibiotika enthaltenden Lösungen. Praktische Gesichtspunkte sind:

Spülmenge pro Stunde festlegen; Spüllösung zuführen und passiv über den gesonderten Drainageschlauch ablaufen lassen,

genaue Bilanzierung (Rückstau? Zusätzlich Liquor vorhanden?),

Liegedauer 3 bis max. 5 Tage,

zunächst den Zulauf des Systems entfernen, 12–24 h später den Ablauf.

Bei lokaler Spülung des Hirngewebes mit Antibiotika besteht die Gefahr von Krampfanfällen!

Liquordrainagen

Unterschieden werden die externe und die lumbale Ventrikeldrainage.

Externe Ventrikeldrainage

Die externe Ventrikeldrainage erfüllt zwei Funktionen:

Entnahme von Liquor zur intrakraniellen Volumenentlastung und Senkung des ICP,

Messung des intrakraniellen Drucks für die Überwachung.

Außerdem kann die intrakranielle Compliance bestimmt werden.

Indikationen

Zu den wichtigsten Indikationen der externen Ventrikeldrainage gehören:

Schädel-Hirn-Trauma: Messung und Senkung des ICP,

Subarachnoidalblutung, v. a. in Verbindung mit Hydrozephalus,

bei Kindern: Tumoren der hinteren Schädelgrube, Shuntinfektion,

posthämorrhagischer Hydrozephalus bei Neugeborenen.

Lokalisation

Die externe Ventrikeldrainage wird paramedian, in Höhe der Koronarnaht, am frontalen Pol des Seitenventrikels platziert. Soll die hintere Schädelgrube entlastet werden, kann auch okzipital eingegangen werden. Das einfache System besteht aus Kunststoffschläuchen mit Öffnungen am proximalen Ende, einem Auffangbehälter und einem distalen Ende, an dem der ICP in cm Wassersäule abgelesen werden kann. Bei Bergmann-Systemen kann der ICP über einen elektronischen Druckwandler gemessen werden.

Praktische Hinweise

Für einen Drainagedruck von 20 mmHg muss der Auffangbehälter 27 cmH2O über dem Nullpunkt (äußerer Gehörhang) platziert werden.

Für die Überwachung des intrakraniellen Drucks wird eine Drainagehöhe von 15–20 cmH2O empfohlen.

Bei Anschluss des Systems an den Monitor sollten atem- und pulssynchrone Schwankungen der intrakraniellen Druckkurve sichtbar sein.

Fehlt eine Kurve, liegt eine technische Komplikation oder eine verminderte intraventrikuläre Liquormenge vor.

Bei geöffneter Drainage stündliche Drainagemenge und die Liquorfarbe erfassen und protokollieren. Die Drainagemenge kann bis zu 500 ml/24 h betragen und richtet sich nach der Höhe des intrakraniellen Drucks.

Für die Überwachung des intrakraniellen Drucks die Drainage verschließen. Der intrakranielle Druck sollte unter 20 mmHg liegen.

Lässt sich durch Ablauf von Liquor keine ausreichende Senkung des ICP erreichen, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, z. B. die Zufuhr von Mannitol oder eine kontrollierte Hyperventilation.

Für Transporte sollte die Drainage abgeklemmt werden.

Der Ventrikelkatheter sollte so früh wie möglich entfernt werden.

Entfernung der Drainage bei komatösen Patienten: Wenn bei 24 h abgeklemmter Drainage ICP <20 mmHg beträgt, keine weiteren Maßnahmen der ICP-Senkung erforderlich sind und die Drainagemenge <50 ml pro Tag beträgt.

Komplikationen

Zu den wichtigsten Komplikationen gehören:

technisch bedingt: Verschluss des Systems durch Blut oder Luft, Diskonnektion, Leckage, Fehllage der Katheterspitze,

Infektionen: Ventrikulitis, Meningitis, Enzephalitis; Häufigkeit abhängig von der Liegedauer: insgesamt ca. 10%,

Blutung nach Anlage der Drainage, Nachblutung,

drainierte Liquormenge zu hoch.

Lumbale Liquordrainage (Tuohy)

Das System dient der Ableitung von Liquor aus dem lumbalen Subarachnoidalraum bei freier Liquorpassage. Der Punktionsort liegt meist bei L3/L4 oder L4/L5. Der Abfluss von Liquor wird, wie bei der Ventrikeldrainage, durch Variationen in der Höhe des Auffangbehälters reguliert.

Praktische Hinweise

Sorgfältige Kontrolle der drainierten Liquormenge: ca. 150 ml/24 h.

Vor der Mobilisierung des Patienten Drainage abklemmen.

Die Liegedauer des Drainagesystems sollte so kurz wie möglich sein.

Beim Auftreten von Liquorleckagen wird die Drainage sofort entfernt.

Nach Entfernen der Drainage können postspinale Kopfschmerzen auftreten.

Frührehabilitation auf der Intensivstation

Erworbene Hirnschäden führen zu vorübergehenden oder bleibenden neurologischen und psychischen Störungen. Durch Maßnahmen der Frührehabilitation bereits auf der Intensivstation wird versucht, solche Beeinträchtigungen zu minimieren. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

Physiotherapie,

Ergotherapie,

physikalische Therapie,

integrierte neurophysiologische Pflege,

Medikamente.

Physiotherapie

Die Physiotherapie ist für Patienten mit erworbener Hirnschädigung von herausragender Bedeutung.

Stimulation durch Sinnesreize

Diese Maßnahme umfasst die Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, die Beeinflussung von Aufmerksamkeit und Antrieb, das Üben der Hand-Mund- und der Mund-Auge-Koordination sowie die Aktivierung des Gleichgewichtssystems.

Tonusregulation

Mit bestimmten Maßnahmen wird versucht, einen erhöhten Muskeltonus zu senken, einen erniedrigten dagegen zu normalisieren.

Herstellen der physiologischen Balance

Sitzen an der Bettkante, unterstütztes Stehen, axiale Belastungen der Wirbelsäule und der Extremitäten sowie Aufrichten durch Bewegungswechsel fördern die Wiederherstellung der physiologischen Balance.

Kontrakturprophylaxe

Bewegen und Lagern, Manualtherapie, häufige Fersenbelastung und die Tonushemmung in den proximalen Gelenken gehören zu den wichtigen Maßnahmen der Kontrakturprophylaxe.

Pneumonieprophylaxe und Atemstimulation

Die wesentlichen Maßnahmen sind in 10.1007/978-3-662-50444-4_54 dargestellt.

Ergotherapie

Hierzu gehören die basale Stimulation (Einzelheiten: 10.1007/978-3-662-50444-4_39), die Behandlung von Wahrnehmungsstörungen (Orientierungen am Körper, im Raum, Interaktion mit der Umwelt usw.) sowie das faziorale Takttraining, d. h. die Behandlung sensomotorischer Störungen im Gesicht und im Mundbereich, mit dem Ziel, Essen, Trinken und nonverbale Kommunikationsfähigkeit wieder zu erlangen.

Physikalische Therapie

Die physikalische Therapie wird beim Intensivpatienten nur in begrenztem Umfang durchgeführt.

Neurophysiologische Pflege

Hierzu gehören u. a. die Beurteilung des Bewusstseins, das Verstehen der aktuell möglichen Kommunikationsformen des Patienten, Wahrnehmung und Verstehen, außerdem die Beurteilung des Sich-Bewegen- und des Sich-Pflegen-Könnens, die Nahrungsaufnahme, die Ausscheidungsfunktionen, der Tag-Nacht-Rhythmus und individuelle Besonderheiten, außerdem die Körperpflege (10.1007/978-3-662-50444-4_39).

Medikamente

Medikamente können eingesetzt werden, um die Frührehabilitation zu unterstützen, so z. B. β-Blocker, aber auch Clonidin bei vegetativen Funktionsstörungen, Neuroleptika bei Erregungs- und Verwirrtheitszuständen sowie antispastisch wirkende Medikamente bei anhaltender Spastik.

Beteiligung von Angehörigen

Zunächst muss den Angehörigen geholfen werden, ihren anfänglichen Schock zu überwinden. Danach sollten sie an der Frührehabilitation und Pflege beteiligt werden, da sie oft leichter Zugang zum Patienten finden als professionelle Helfer. Wichtig sind v. a. der Aufbau eines Dialogs, Körperkontakt und Körperpflegemaßnahmen einschließlich Mundhygiene, die von den Angehörigen durchgeführt werden.

Schädel-Hirn-Trauma (SHT)

Etwa 250.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland ein Schädel-Hirn-Trauma. Bei 5% ist die Schädelhirnverletzung schwer, bei 4% mittelschwer und bei 91% leicht. Etwa 2.750 Menschen sterben, davon 60% innerhalb von 2 h nach dem Schädel-Hirn-Trauma. Die hohe Frühmortalität kann nur gesenkt werden, wenn unmittelbar nach der Aufnahme des Patienten eine intensive Behandlung durch geschultes und erfahrenes Personal eingeleitet oder fortgesetzt wird.

Offene Schädel-Hirn-Verletzung

Dies sind alle Verletzungen, bei denen die Dura eröffnet wurde. Häufigste Ursache sind penetrierende Verletzungen, z. B. durch Schuss- oder Stichwaffen. Die Infektionsgefahr für die Hirnhäute und das Hirn selbst ist besonders groß.

Gedeckte Schädel-Hirn-Verletzung

Hierzu gehören alle Verletzungen, bei denen die Dura unversehrt geblieben ist. Sie können mit oder ohne Schädelfraktur einhergehen.

Schweregrade des Schädel-Hirn-Traumas

Der Schweregrad eines Schädel-Hirn-Traumas kann nach der Glasgow-Koma-Skala (GCS, Abschn. 61.4.3) in folgender Weise klassifiziert werden:

leichtes Schädel-Hirn-Trauma: GCS 13–15 Punkte,

mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma: GCS 9–12 Punkte,

schweres Schädel-Hirn-Trauma: GCS 3–8 Punkte.

Ältere Einteilungen wie Commotio, Contusio und Compressio cerebri sind ungenau und gelten als überholt.

Schweres Schädel-Hirn-Trauma

Ein schweres Schädel-Hirn-Trauma liegt vor bei einer GCS-Punktzahl von 8 oder weniger für einen Zeitraum von 6 h oder länger.

Sekundäre Hirnschädigung

Für die Behandlung und Prognose des Schädel-Hirn-Traumas ist es sinnvoll, zwischen primären und sekundären Hirnschädigungen zu unterscheiden. Primäre Hirnschäden treten im Moment des Unfalls selbst auf. Hierbei handelt es sich um Kontusionen des Gehirns sowie diffuse neuronale Funktionsstörungen und Schädigungen, die therapeutisch nicht beeinflussbar sind. Sekundäre Hirnschäden hingegen sind Folgen von Komplikationen, die sich in einem späteren Stadium des Schädel-Hirn-Traumas entwickeln. Hierbei können intrakranielle und extrakranielle Komplikationen unterschieden werden. Die wichtigsten sind:

intrakranielle Blutungen,

posttraumatische Hirnschwellung,

hypoxische/ischämische Hirnschädigung,

Fettembolie,

Meningitis,

Hirnabszess,

Hirninfarkt.

Das gesamte neurochirurgische Behandlungskonzept ist darauf ausgerichtet, eine weitere Schädigung des Gehirns durch sekundäre Komplikationen zu verhindern.

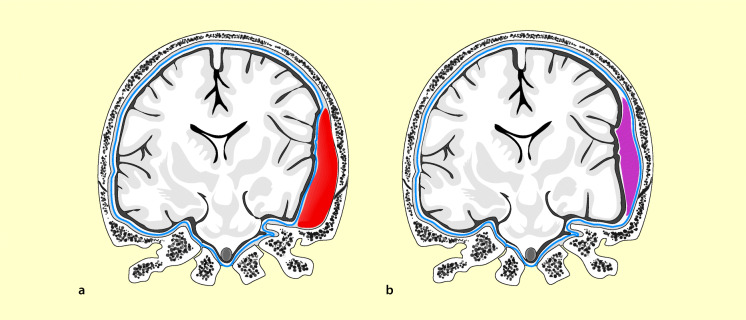

Intrakranielle Blutungen

Intrakranielle Blutungen sind eine Komplikation des Schädel-Hirn-Traumas, die zumeist operativ behandelt werden muss. Die folgenden intrakraniellen Blutungen werden unterschieden (Abb. 61.1).

Epidurales (extradurales) Hämatom

Diese Blutung entsteht am häufigsten durch Zerreißung eines Astes der A. meningea media, manchmal als venöse Blutung bei durch den Sinus verlaufenden Frakturen. Ein epidurales Hämatom findet sich bei etwa 5% aller Schädel-Hirn-Traumen; bei 80% der Erwachsenen und 50% der Kinder liegt eine Schädelfraktur vor (Abb. 61.2). Die Blutung ist zumeist in der Temporalgegend gelegen.

Als typische Symptomatik, die jedoch nur bei einem Drittel der Patienten auftritt, gilt:

unmittelbar nach dem Trauma kurzer Bewusstseinsverlust,

danach freies („luzides“) Intervall mit Normalisierung des neurologischen Status,

dann sekundär Kopfschmerzen und zunehmende Eintrübung des Bewusstseins,

schließlich gleichseitige Pupillenerweiterung (bei 80% der Patienten),

Verlust des Bewusstseins,

Cheyne-Stokes-Atmung,

Bradykardie, Tod durch Atem- und Herz-Kreislauf-Versagen.

Treten bei einem Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma (insbesondere mit Schädelfraktur) Kopfschmerzen und Schläfrigkeit auf, muss immer an ein epidurales Hämatom gedacht werden. Das Hirndruckzeichen ist eine Indikation zur sofortigen Operation.

Die Diagnose wird durch zerebrale Computertomographie gesichert. Die Behandlung besteht in sofortiger chirurgischer Entlastung, wenn das Volumen mehr als 30 ml beträgt – unabhängig vom GCS. Abwarten ist möglich bei einem Volumen von <30 ml, einer Hämatomdicke von <15 mm, einer Mittellinienverlagerung von <5 mm und einer GCS von >8. Die Prognose ist bei umgehender Ausräumung des Hämatoms gut, insbesondere sind keine irreversiblen neurologischen Ausfälle zu erwarten. Wird das epidurale Hämatom jedoch nicht rechtzeitig erkannt, so verschlechtert sich die Prognose.

Akutes subdurales Hämatom

Dies ist eine Blutansammlung im Subduralraum, die sich innerhalb von 72 h nach dem Trauma manifestiert. Subdurale Hämatome sind 3-mal häufiger als epidurale Hämatome; sie treten bei etwa 18% aller Schädel-Hirn-Traumen auf; unterschieden werden:

einfache akute Subduralhämatome: Ansammlung von Blut unter der Dura ohne darunter liegende Kontusionen oder Zerreißungen von Hirngewebe. Sie entstehen durch Zerreißungen von Brückenvenen.

Komplizierte akute Subduralhämatome: Ansammlung von Blut mit Kontusion und Zerreißung des Hirngewebes: häufig liegt auch eine arterielle Blutung aus dem kontusionierten oder lazerierten Hirn vor.

Das klinische Bild ist in folgender Weise gekennzeichnet:

Bewusstlosigkeit ohne freies Intervall,

Zeichen der Massenverschiebung: Hemiparese, einseitige Dezerebration, Pupillenerweiterung.

Manchmal ist ein freies Intervall vorhanden, einige Patienten verlieren nicht das Bewusstsein.

Die Diagnose wird durch zerebrale Computertomographie gesichert. Das Computertomogramm informiert über Größe und Lokalisation, Mittellinienverschiebung, Hirnödem und Begleitläsionen.

Die Behandlung besteht in umgehender Operation mit anschließender intensivmedizinischer Behandlung, wenn die Hämatomdicke >10 mm beträgt oder die Mittellinienverlagerung >5 mm, wiederum unabhängig von der GCS. Abwarten ist möglich bei nur geringer Raumforderung und einer GCS von ≥9. Bei Hirndruckzeichen muss umgehend operiert werden, ebenso bei gemessenen Hirndruckanstiegen von >20 mmHg oder Einklemmungszeichen.

Die Prognose ist ernst; besonders bei beiderseitigen Subduralhämatomen oder multiplen Lazerationen des Gehirns liegt die Sterblichkeit zwischen 60–100%.

Intrazerebrales Hämatom

Blutung in das Hirngewebe, oft im frontalen oder temporalen Bereich, manchmal auch tief in den Hemisphären. Große Hämatome werden operativ ausgeräumt.

Das klinische Bild hängt von der Lokalisation und Größe des Hämatoms ab, ist aber bei den einzelnen Hämatomarten oft sehr ähnlich. Die genaue Diagnose kann daher meist (aber nicht immer) nur durch ein zerebrales Computertomogramm gestellt werden. Beim epiduralen Hämatom tritt die klinische Verschlechterung gewöhnlich innerhalb der ersten 24 h ein; manchmal sogar sehr dramatisch. Bei intraduralen Hämatomen (subdural, intrazerebral) läuft die Verschlechterung des klinischen Zustandes eher verzögert ab. Allerdings ist es nicht möglich, die beiden Hämatome allein aufgrund des klinischen Verlaufs zuverlässig zu unterscheiden.

Bei Läsionen von <20 ml ohne raumfordernden Effekt ist abwartendes Verhalten indiziert, bei komatösen Patienten eine kontinuierliche ICP-Messung.

Bei Volumen >20 ml und zunehmender Raumforderung (Mittellinienverlagerung von >5 mm oder Kompression der basalen Zisternen) ist die Operation indiziert, ebenso bei einem Volumen von >50 ml.

Posttraumatische Hirnschwellung ( “Hirnödem“)

Im Anschluss an das Schädel-Hirn-Trauma kann eine Hirnschwellung mit Anstieg des intrakraniellen Drucks auftreten. Die Hirnschwellung kann durch einen erhöhten Wassergehalt (echtes Hirnödem) oder durch eine Zunahme des intrakraniellen Blutvolumens bei Vasoparalyse oder durch beide Faktoren zusammen bedingt sein. Die zerebrale Blutvolumenzunahme wird durch einen lokalen oder generalisierten Verlust der Autoregulation der Hirndurchblutung ausgelöst (10.1007/978-3-662-50444-4_24), das Hirnödem hingegen durch Störungen der Blut-Hirn-Schranke. Hierdurch tritt proteinreiche Flüssigkeit in den extrazellulären Raum über (vasogenes Hirnödem); im Bereich der Kontusionen wird dagegen das Wasser überwiegend intrazellular eingelagert (zytotoxisches Hirnödem). Während anfänglich die Volumenzunahme kompensiert wird, nimmt nach Erschöpfung der Kompensationsmechanismen der intrakranielle Druck zu (10.1007/978-3-662-50444-4_24), schließlich treten Massenverschiebungen des Gehirns auf, die zur Kompression und tödlichen Schädigung vegetativer Zentren führen. Außerdem wird durch die Abnahme des zerebralen Perfusionsdrucks die Hirndurchblutung vermindert (10.1007/978-3-662-50444-4_24).

Hypoxisch/ischämische Hirnschädigung

Extrakranielle Faktoren können ebenfalls sekundäre Hirnschäden hervorrufen. Ihre Bedeutung wird häufig unterschätzt. Im Mittelpunkt steht hierbei die Beeinträchtigung der O2-Versorgung des Gehirns durch:

respiratorische Insuffizienz,

verminderte O2-Transportkapazität,

arterielle Hypotension.

Intrakranielle Infektionen

Infektionen treten selten innerhalb der ersten Tage nach dem Schädel-Hirn-Trauma auf; sie beruhen meist auf einer offenen Verletzung, die entweder übersehen oder ungenügend behandelt wurde. Beim Hirnabszess entwickeln sich die Zeichen der intrakraniellen Raumforderung.

Notfallbehandlung

In der Akutphase werden, sofort nach der Aufnahme des Patienten in den Notfallbehandlungsraum, die initialen Basismaßnahmen eingeleitet; hierzu gehören:

Sicherung von Atemwegen, Atmung und Herz-Kreislauf-Funktion,

allgemeine Einschätzung und Diagnostik,

spezielle Behandlung.

Ist der Patient polytraumatisiert, müssen lebensrettende Maßnahmen erfolgen, bevor die Ursachen vollständig erkannt worden sind (10.1007/978-3-662-50444-4_33).

Weitere praktische Hinweise

Bewusstlosigkeit ist das Zeichen einer Hirnverletzung – bis zum Beweis des Gegenteils.

Im Schockzustand kann das wirkliche Ausmaß eines Schädel-Hirn-Traumas nicht richtig eingeschätzt werden.

Blutdruckabfall ist selten durch ein Schädel-Hirn-Trauma allein bedingt. Hier muss, v. a. bei Polytraumatisierten, immer nach anderen Blutungsquellen gesucht werden.

Ein schimpfender oder schreiender Patient hat zunächst ausreichend geschützte Luftwege.

Blutdruckabfall, Tachykardie und Blässe sind Hinweise auf eine Blutung in den Thorax oder das Abdomen, wenn keine äußeren Verletzungen erkennbar sind.

Störungen der Atemmechanik, abnorme Thoraxbewegungen oder Krepitieren (Knirschen) über dem Thorax sind Hinweise auf ein Thoraxtrauma. Eine sofortige Thoraxdrainage ist meist erforderlich.

Ein straff gespanntes Abdomen in den ersten Stunden nach einem Trauma ist das Zeichen einer massiven intraperitonealen Blutung.

Spezielle neurologische Einschätzung

Die neurologische Ersteinschätzung des Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma hat im Wesentlichen folgende Ziele:

Ausmaß und Lokalisation der Hirnverletzung festzustellen,

einen neurologischen Ausgangsstatus zu erheben, der als Referenz für eine Besserung oder Verschlechterung des klinischen Zustands dient,

intrakranielle Blutungen zu erkennen, die eine dringliche chirurgische Intervention erfordern.

Die wichtigsten Bestandteile der neurologischen Kurzuntersuchung sind:

Bewusstseinslage und motorische Reaktion nach der Glasgow-Koma-Skala,

Pupillenweite und Lichtreaktion,

Kornealreflexe,

Augenbewegungen aufgrund von Hirnstammreflexen,

Atemfunktion,

Herzfrequenzmuster,

arterieller Blutdruck.

Glasgow-Koma-Skala

Die Schwere einer Hirnfunktionsstörung wird am häufigsten mit der Glasgow-Koma-Skala (GCS) eingeschätzt. Sie dient auch zur Verlaufsbeobachtung während der Intensivbehandlung und wird vom Pflegepersonal der Intensivstation ebenfalls verwendet.

Bei der Glasgow-Koma-Skala werden standardisiert die Funktionen Augenöffnen, motorische Reaktion und verbale Reaktion jeweils getrennt überprüft und eingeschätzt (Tab. 61.1). Die Patientenreaktion wird auf einfache und für jeden Untersucher reproduzierbare Weise benotet.

| Reaktion | Punkte |

|---|---|

| Augenöffnen | |

| Spontan | 4 |

| Auf Geräusche | 3 |

| auf Schmerz | 2 |

| Nicht | 1 |

| Verbale Reaktion | |

| Orientiert | 5 |

| Verwirrte Unterhaltung | 4 |

| Unangemessene Wörter | 3 |

| Unverständliche Geräusche | 2 |

| Keine | 1 |

| Beste motorische Reaktion | |

| Kommt Aufforderungen nach | 6 |

| Lokalisiert Schmerz | 5 |

| Zieht normal zurück | 4 |

| Beugt auf Schmerz | 3 |

| Streckt auf Schmerz | 2 |

| Keine | 1 |

Höchste Punktzahl: 15; Werte <8 entsprechen einer schweren Hirnfunktionsstörung.

Koma

Der komatöse Patient öffnet nicht die Augen, äußert keinerlei Worte und kommt keiner Aufforderung nach.

Pupillenreaktion und -form

Die Überprüfung der Pupillengröße und Pupillenreaktion auf Licht ermöglicht Aussagen über die Funktion des Mittelhirns und des III. Hirnnervs (N. oculomotorius).

Wichtig ist v. a. der Seitenvergleich:

Bei Einklemmung des Gehirns im Tentoriumschlitz erweitert sich eine Pupille (meist die der gleichen Seite). Die Dilatation entsteht durch Kompression des N. oculomotorius.

Erweitern sich beide Pupillen, werden entweder beide Okulomotoriusnerven komprimiert oder es liegt eine lokale Schädigung im Mittelhirn vor. Es kann aber auch eine sekundäre Kompression des Mittelhirns bei Einklemmung zugrunde liegen.

Beiderseits extrem enge Pupillen können durch sekundäre Kompression des Hirnstamms bei intrakraniellem Druckanstieg entstehen.

Weite, reaktionslose und entrundete Pupillen bei tiefem Koma sprechen für irreversiblen Ausfall der Hirnstammfunktion.

Motorik

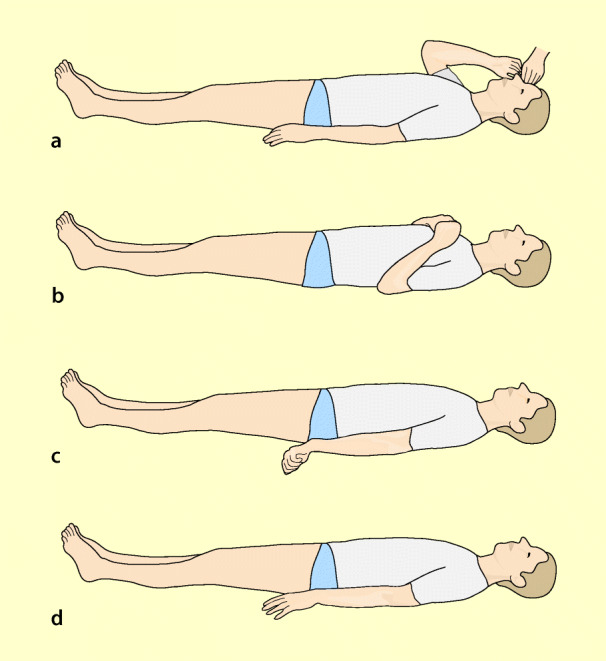

Die Untersuchung der motorischen Reaktion auf Schmerzreize (Abb. 61.3) ergibt beim Bewusstlosen Hinweise auf die Lokalisation und den Schweregrad der zerebralen Schädigung.

Keine motorische Reaktion

Zusammen mit schlaffem Muskeltonus und fehlenden Reflexen weist die fehlende motorische Reaktion auf eine schwere Schädigung des Hirnstammes hin. Sie findet sich bei Hirntod, im Terminalstadium eines Komas oder bei schwerer Schlafmittelintoxikation.

Streckmechanismen

Streckmechanismen weisen auf Schädigungen im Mittelhirn und der oberen Brücke (Pons) hin ( Dezerebration), können jedoch auch bei Coma hepaticum oder Koma nach Reanimation (ischämische Hirnschädigung) auftreten.

Beugemechanismen

Diese treten bei Schädigungen der Großhirnhemisphären auf oder bei einer stoffwechselbedingten Dämpfung der Hirnfunktion.

Gezielte Abwehr

Gezielte Abwehr auf Schmerzreize weist auf ein absichtsvolles Verhalten hin. Bewegungen nach Aufforderung beweisen, dass der Patient bei Bewusstsein ist.

Erhöhter Muskeltonus

Erhöhter Tonus manifestiert sich als Spastik und Rigor. Spastik ist ein federnder Dehnungswiderstand der Muskulatur und weist auf eine Schädigung der Pyramidenbahn hin. Rigor ist hingegen ein gleichmäßig erhöhter Widerstand der Muskulatur, der bei Schädigungen des extrapyramidal-motorischen Systems auftritt.

Kornealreflexe

Normale Reaktion: vorsichtiges Berühren der Hornhaut löst einen raschen Lidschluss aus.

Diese Hirnstammreaktion fehlt häufig bei traumatischer Bewusstlosigkeit. Aussagen über die Schwere oder die Prognose des Traumas können hieraus nicht abgeleitet werden. Die Bedeutung liegt mehr im pflegerischen Bereich, denn dieser Reflex dient normalerweise zum Schutz der Kornea; der Lidschlag verteilt außerdem die Tränenflüssigkeit, sodass die Anfeuchtung erhalten bleibt. Fehlt der Reflex, müssen die Augen künstlich angefeuchtet werden.

Augenbewegungen

Sie können durch bestimmte Hirnstammreflexe ausgelöst werden. Fehlen diese Reaktionen, liegt eine Schädigung des Hirnstamms vor:

Okulovestibularer Reflex: Er wird ausgelöst durch Spülen des äußeren Gehörgangs mit kaltem Wasser. Normalerweise tritt hierdurch ein Nystagmus auf. Mit zunehmender Hirnstammschädigung wird die Reaktion schwächer und bleibt schließlich ganz aus.

Okulozephaler Reflex: Rasches Drehen des Kopfes bewirkt eine Bewegung der Augen zur Gegenseite. Bei Hirnstammschädigung bleiben die Augen starr und in der Mitte fixiert („Puppenkopfphänomen“). Dieser Reflex darf nicht bei Verdacht auf eine Halswirbelschädigung überprüft werden.

Notfalltherapie

Die Notfalltherapie des Schädel-Hirn-Traumas beginnt so früh wie möglich nach der Verletzung, d. h. am Unfallort, im Rettungsfahrzeug oder spätestens unmittelbar nach der Aufnahme in die Notfallabteilung. Das Hauptziel der Notfallbehandlung besteht darin, sekundäre Schädigungen des Gehirns zu verhindern.

Atmung

Den Atemwegen muss beim komatösen Patienten die sofortige Aufmerksamkeit gelten, denn Obstruktion und Aspiration können rasch zu sekundärer Hirnschädigung führen.

Die Obstruktionsgefahr ist immer vorhanden, solange der komatöse Patient nicht endotracheal intubiert ist. Besondere Risiken ergeben sich zusätzlich, wenn der Patient innerhalb des Krankenhauses transportiert wird, z. B. vom Notfallbereich in den Diagnostikbereich oder in den OP.

Da der bewusstlose Patient seine Atemwege nicht ausreichend selbst schützen kann, muss die Indikation zur oralen endotrachealen Intubation großzügig gestellt werden: Bei schwerem Schädel-Hirn-Trauma sind Intubation und Beatmung obligat!

Besonders schwierig kann die Sicherung der Atemwege sein, wenn zusätzlich Gesichts-, Kiefer- und Mundverletzungen bestehen und dann die Atemwege durch oropharyngeale Blutungen, abgebrochene Zähne oder Gewebetrümmer verlegt werden.

Bei Mittelgesichtsfrakturen darf nicht nasotracheal intubiert werden. Besteht der Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung, darf der Kopf für die Intubation nicht überstreckt werden. Dies gilt ganz besonders für Densfrakturen, bei denen durch ausgiebige Kopf- und Halsbewegungen während der Intubation aber auch bei Lagerungsmaßnahmen eine Querschnittlähmung hervorgerufen werden kann.

Hypoxie ist geradezu typisch für die frühe Phase nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Darum wird die Inspirationsluft immer mit Sauerstoff angereichert.

Herz-Kreislauf-Funktion

Hypotension ist besonders gefährlich für das Gehirn, weil sie zur Minderdurchblutung mit sekundärer Schädigung führen kann. Ein Blutdruckabfall durch die Hirnverletzung selbst tritt praktisch nur auf, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht. Dann ist der Blutdruckabfall von Schnappatmung und schwerer Bradykardie begleitet.

Ist also der Blutdruck niedrig, muss immer nach multiplen Frakturen und Verletzungen im Bauchraum und Thorax gesucht werden. Gelegentlich können auch massive Blutungen aus Skalpwunden oder aus dem Ohr einen Schockzustand auslösen.

Besteht nur ein Schädel-Hirn-Trauma ohne Begleitverletzungen, ist rascher Volumenersatz selten dringend notwendig. Häufigster Fehler während der Erstbehandlung ist die massive Überwässerung. Hierdurch werden der Anstieg des intrakraniellen Drucks und die Bildung eines Hirnödems begünstigt.

Vor allem Kinder erhalten in der Initialphase der Behandlung nicht selten zu viel Flüssigkeit.

In jedem Fall muss frühzeitig ein sicherer Venenzugang gelegt werden. Laborwerte hoher Priorität beim Schädel-Hirn-Trauma sind:

Blutgruppe und Kreuzprobe,

Hämoglobin und Hämatokrit,

Gerinnungsteste und Thrombozyten,

Elektrolyte,

Harnstoff und Kreatinin,

Gesamteiweiß,

Blutzucker,

arterielle Blutgase.

Der Volumenersatz erfolgt, je nach Ausmaß der Verluste, mit Kristalloiden, Kolloiden oder Blut bzw. Blutderivaten (Einzelheiten: 10.1007/978-3-662-50444-4_16 und 10.1007/978-3-662-50444-4_17). Neben den venösen Zugängen sind erforderlich:

Blasenkatheter,

Magensonde,

arterielle Kanüle.

Osmotherapeutika

Während der Reanimationsphase sollte nicht routinemäßig Mannitol zugeführt werden, sondern nur, wenn sich der neurologische Zustand im Schockraum rasch verschlechtert (Abschn. 61.4.5).

Sedativa und Analgetika

Bestehen bei der Aufnahme starke Schmerzen, werden opiatartige Analgetika (z. B. Dipidolor) zugeführt. Bei starker Unruhe bzw. Streckkrämpfen sollten Benzodiazepine (z. B. Valium, Rivotril) injiziert werden. Es muss aber bedacht werden, dass jede Sedierung die Beurteilung der Bewusstseinslage erschwert.

Nach Abschluss der initialen Basismaßnahmen und Stabilisierung des Patienten können weiterführende diagnostische Maßnahmen erfolgen, um die zugrunde liegende Schädigung genauer festzustellen.

Weiterführende Diagnostik

Zwei diagnostische Maßnahmen stehen im Vordergrund: Röntgen des Schädels und zerebrale Computertomographie (CT).

Computertomogramm (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT)

CT

Die Computertomographie ist eine einfache, sichere und rasch durchführbare Untersuchungsmethode. Folgendes kann mit der Computertomographie festgestellt werden:

intrakranielle Blutungen, deren Lokalisation und relative Größe,

Kontusionsblutungen,

Hirnschwellung,

Schädelfrakturen.

Allerdings sind schwere diffuse Hirnschädigungen nicht immer im CT erkennbar. Auf jeden Fall ermöglicht das CT eine rasche Beantwortung der entscheidenden Frage beim Schädel-Hirn-Trauma, nämlich, ob eine operativ zu versorgende Schädel-Hirn-Verletzung vorliegt.

MRT

Die Magnetresonanztomographie ist aufwendig und bei schwer verletzten Patienten in der Akutsituation nicht als primäres Untersuchungsverfahren. Allerdings können hiermit umschriebene Gewebeläsionen besser festgestellt werden als mit der CT. Sie ist daher bei Patienten mit neurologischen Störungen indiziert, bei denen im CT kein pathologischer Befunde erhoben werden konnte.

Operationsindikationen

Folgende raumfordernde intrakranielle Verletzungen sind absolut dringliche Operationsindikationen:

Intrakranielle Blutungen: Epiduralhämatom, Subduralhämatom, intrazerebrales Hämatom/Kontusion,

raumfordernde Impressionsfrakturen.

Verletzungen mit aufgeschobener Operationsdringlichkeit:

Offene oder geschlossene Impressionsfrakturen ohne Verlagerung der Mittellinienstrukturen,

penetrierende Verletzungen und basale Frakturen mit Liquorrhöe.

Liegt keine chirurgisch behandelbare Verletzung vor, wird umgehend mit der Intensivbehandlung begonnen. Voraussetzung ist jedoch, dass keine anderen, dringlich zu operierenden Verletzungen (z. B. Milzruptur) bestehen.

Intensivbehandlung

Die Behandlung des Schädel-Hirn-Traumas ist primär darauf ausgerichtet, sekundäre Hirnschäden zu verhindern. Hierfür sind hauptsächlich drei grundlegende Maßnahmen erforderlich:

Beseitigung systemischer Störungen, die zu einer Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung des Gehirns führen, wie z. B. Verlegung der Atemwege, Hypotension, Hypoxie, Hyperkapnie.

frühes Erkennen und Beseitigen intrakranieller Hämatome und Hirnschwellungen

Verhinderung einer intrakraniellen Infektion durch frühzeitige Diagnose und Behandlung einer offenen Schädel-Hirn-Verletzung.

Die Behandlung des Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma beruht auf den allgemeinen Grundsätzen der Intensivmedizin. Außerdem treten einige Besonderheiten hinzu, die weiter unten beschrieben werden.

Überwachung des Schädel-Hirn-Trauma-Patienten

Die Überwachung von Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma entspricht derjenigen eines kritisch kranken Intensivpatienten (10.1007/978-3-662-50444-4_44). Sie wird jedoch ergänzt durch eine spezielle neurologische Überwachung, die darauf ausgerichtet ist, bedrohliche Komplikationen rasch zu erkennen.

Fachpflegekräfte sollen folgende einfachen neurologischen Überwachungsmaßnahmen durchführen:

Einschätzung der Bewusstseinslage nach der Glasgow-Koma-Skala,

Prüfung der Pupillengröße und -reaktion,

Erkennen von Krämpfen,

Messen des intrakraniellen Drucks,

Erkennen von Verschlechterungen des neurologischen Status.

Daneben spielt die Überwachung der Vitalfunktionen ebenfalls eine bedeutsame Rolle.

Blutdruck

Ein plötzlicher Blutdruckanstieg kann eine Reflexreaktion auf einen Anstieg des intrakraniellen Drucks sein ( Cushing-Reflex) oder durch eine Hirnstammischämie ausgelöst werden. Blutdruckanstieg tritt gewöhnlich auch bei intrakranieller Blutung auf.

Herzfrequenz

Bradykardie zusammen mit Blutdruckanstieg ist meist Zeichen der Hirnstammkompression. Hier muss sofort die zugrunde liegende Ursache (z. B. subdurales Hämatom) beseitigt werden, um einen irreversiblen Herz-Kreislauf-Kollaps zu verhindern.

Fieber

Tritt Fieber bei einem Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma auf, muss u. a. immer an eine Meningitis gedacht werden. Weitere neurologische Gründe für Fieber sind Hirnabszess, subdurales Empyem.

Bewusstseinslage

Die Überprüfung erfolgt nach den Abschn. 61.1.1 dargelegten Grundsätzen. Jede verbale Äußerung, auch Stöhnen, und sei es auch nur ein unverständliches Grunzen oder Gähnen, zeigt eine gewisse Hirnrindenfunktion.

Motorische Reaktion

Ist keine motorische Reaktion auf Schmerzreize auslösbar, besteht eine schwere Funktionsstörung des Hirnstammes, besonders wenn gleichzeitig Muskelschlaffheit und Areflexie bestehen.

Streckkrämpfe und Beugekrämpfe weisen auf eine Schädigung des Mittelhirns und der oberen Brücke hin. Sie können durch eine primäre Hirnstammverletzung oder sekundäre Hirnstammkompression durch steigenden intrakraniellen Druck hervorgerufen werden.

Pupillenzeichen

Bedeutung der Pupillenzeichen: Abschn. 61.1.2.

Messung des intrakraniellen Drucks

Die physiologischen und pathophysiologischen Grundlagen des intrakraniellen Drucks sind in 10.1007/978-3-662-50444-4_24 dargestellt.

Anstiege des intrakraniellen Drucks treten bei Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma relativ häufig auf. Hierbei sollen alle wesentlichen Verschlechterungen des klinischen Zustandes mit Anstiegen des intrakraniellen Drucks einhergehen oder die Druckanstiege der Verschlechterung unmittelbar vorangehen.

Die klinischen Zeichen des intrakraniellen Druckanstieges sind unspezifisch und beim sedierten und beatmeten Patienten häufig nicht nachweisbar:

Kopfschmerzen,

Erbrechen,

Bewusstseinstrübung,

Nackensteife.

Mit zunehmender Kompression des Gehirns durch den weiter ansteigenden Druck treten folgende Zeichen der Einklemmung auf:

Bewusstlosigkeit,

Streckstellung der Extremitäten,

maximale Pupillenverengung oder träge Lichtreaktion,

Störungen der Atmung,

zunehmende Pupillenerweiterung,

Erlöschen der Schmerzreaktion,

Zusammenbruch von Atem- und Herz-Kreislauf-Funktion.

Auch hier ist wiederum die klinische Beurteilung beim sedierten und u. U. relaxierten Beatmungspatienten erschwert. Außerdem können diese Zeichen nicht nur durch einen intrakraniellen Druckanstieg, sondern auch durch ein akutes Mittel- bzw. Bulbärhirnsyndrom bei primärer Hirnstammschädigung hervorgerufen werden.

Aus diesen Gründen wird bei diesen Patienten der intrakranielle Druck in der Regel direkt gemessen.

Indikationen für ICP-Sonde bei Patienten mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma

CT-Nachweis eines intrakraniellen Hämatoms, einer Kontusion, eines Hirnödems bzw. einer Kompression basaler Zisternen

- Unauffälliges Hirn-CT, aber Vorliegen von mindestens zwei der folgenden Kriterien:

- Ein- oder beidseitige Streck-und/oder Beugetendenzen am Unfallort

- therapierefraktäre arterielle Hypotension (systolischer Blutdruck <90 mmHg)

- Alter >40 Jahre

Für die Messung des intrakraniellen Drucks stehen verschieden Methoden zur Verfügung.

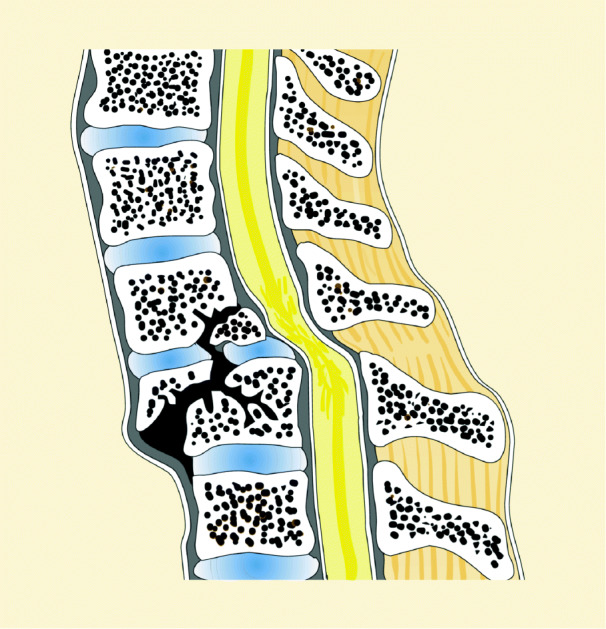

Ventrikeldruckmessung

Bei dieser Methode, dem Goldstandard, wird über ein frontales Bohrloch ein Kunststoffkatheter in das Vorderhorn eines Seitenventrikels eingeführt. Der mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllte Katheter wird mit einem Transducer und einem Druckverstärker verbunden. Eine kontinuierliche Druckspülung wird nicht verwendet (Abb. 61.4).

Auf diese Weise kann der Liquordruck kontinuierlich gemessen und auch aufgezeichnet werden. Der Druckaufnehmer wird entweder direkt auf dem Kopf des Patienten angebracht oder neben dem Bett in Höhe des Foramen monroi.

Vorteile der Methode

Liquor kann zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken entnommen werden.

Nachteile

Bei generalisierter Hirnschwellung ist das Einführen des Katheters erschwert. Außerdem wird der Katheter leicht durch Blut und Gewebe verlegt. Die Infektionsgefahr ist erhöht.

Subarachnoidale Druckmessung

Bei dieser Methode wird der intrakranielle Druck über eine subarachnoidale Schraube gemessen Abb. 61.4). Hierzu wird die Schraube über ein Bohrloch bis in den Subduralraum bzw. Subarachnoidalraum vorgeschoben. Der Transducer kann direkt über einen Dreiwegehahn oder über ein Zuleitungssystem mit der Schraube verbunden werden.

Vorteile

Direkte Messung des Liquordrucks ohne Punktion der Hirnventrikel.

Nachteile

Infektionsrisiko wie bei Ventrikeldruckmessung. Messung nur bei geschlossenem Schädel möglich. Hohe Drücke können das Messsystem blockieren.

Epidurale Druckmessung

Bei diesem Verfahren wird über ein frontales Bohrloch entweder ein Miniatur-Transducer direkt zwischen Dura und Knochen vorgeschoben oder aber ein Druckaufnehmer in einer Hülse im Bohrloch selbst platziert, wo er direkten Kontakt mit der Dura hat (Abb. 61.4).

Vorteile

Weniger invasiv. Geringere Infektionsgefahr. Nacheichung am Patienten möglich. Druckwandler kann bei Defekten ausgewechselt werden.

Nachteile

Bei hohen intrakraniellen Drücken liegen die epiduralen Drücke teilweise erheblich über den Ventrikeldrücken. Liquor kann nicht entnommen werden. Transducerplatzierung ist problematisch: Der Transducer darf die Dura nur berühren, jedoch nicht eindrücken.

Hirndruckbereiche

0–15 mmHg: normal

15–30 mmHg: leicht erhöht

30–50 mmHg: stark erhöht

>50 mmHg: pathologisch

Kurzfristige Anstiege des Hirndrucks, z. B. beim Husten oder Pressen, dürfen nicht als Hirndruckerhöhung angesehen werden. Echte Hirndruckanstiege liegen erst vor, wenn über längere Zeit ein bestimmter Wert überschritten wird und nicht in den Normbereich zurückkehrt. Hierbei gilt aufgrund klinischer Beobachtung:

Bei intrakraniellen Drücken unter 30 mmHg droht keine Einklemmung des Gehirns; hingegen beginnt ab 50 mmHg der kritische Bereich. Drücke von mehr als 20 mmHg sollten gesenkt werden.

Wellenformen

Blutdruck- und Atemschwankungen übertragen sich auf die intrakranielle Druckkurve (Abb. 61.4). Die Druckkurve kann wie eine arterielle Druckkurve aussehen, manchmal auch wie eine zentrale Venendruckkurve. Außerdem werden noch A-, B- und C-Wellen unterschieden.

A-Wellen Plateauwellen)