Abstract

Bei der Spinalanästhesie (SPA) wird ein Lokalanästhetikum in den lumbalen Subarachnoidalraum (Spinalkanal) injiziert. Das Lokalanästhetikum unterbricht die Nervenleitung und es entsteht eine reversible sensorische, motorische und sympathische Blockade. Je nach Ausdehnung der blockierten Körperregionen können Operationen an den unteren Extremitäten, im Becken, am Perineum und im Unterbauch sowie geburtshilfliche Eingriffe wie z. B. die Sectio caesarea durchgeführt werden. Wichtigste und häufigste Nebenwirkung der SPA ist der Blutdruckabfall durch die Sympathikusblockade. Weitere (seltene) Komplikationen sind Bradykardie/Asystolie, totale Spinalanästhesie, postspinale Kopfschmerzen, Hörverlust, spinale Hämatome und Nervenschäden. Systemisch-toxische Wirkungen durch das Lokalanästhetikum sind in der Regel nicht zu erwarten.

Bei der Spinalanästhesie (SPA) wird ein Lokalanästhetikum in den lumbalen Subarachnoidalraum (Spinalkanal) injiziert. Das Lokalanästhetikum unterbricht die Nervenleitung und es entsteht eine reversible sensorische, motorische und sympathische Blockade. Je nach Ausdehnung der blockierten Körperregionen können Operationen an den unteren Extremitäten, im Becken, am Perineum und im Unterbauch sowie geburtshilfliche Eingriffe wie z. B. die Sectio caesarea durchgeführt werden. Wichtigste und häufigste Nebenwirkung der SPA ist der Blutdruckabfall durch die Sympathikusblockade. Weitere (seltene) Komplikationen sind Bradykardie/Asystolie, totale Spinalanästhesie, postspinale Kopfschmerzen, Hörverlust, spinale Hämatome und Nervenschäden. Systemisch-toxische Wirkungen durch das Lokalanästhetikum sind in der Regel nicht zu erwarten.

Geschichte

1898 führten zwei Ärzte die erste Spinalanästhesie durch: der berühmte Chirurg August Bier, Erfinder des Stahlhelms und Beschützer der roten Waldameise, und sein Assistent Hildebrandt. Zunächst ließ sich Bier von Hildebrandt lumbal punktieren, als aber das Lokalanästhetikum injiziert werden sollte, passten Spritze und Kanüle nicht aufeinander. Das gesamte als Lokalanästhetikum verwendete Kokain und eine große Menge Liquor tropften auf den Fußboden. Hildebrandt rettete das Experiment, indem er nun sich selbst zur Verfügung stellte. Es gelang Bier, mit nur 5 mg Kokain zwei Drittel von Hildebrandts Körper für etwa 45 min zu anästhesieren. Um die Qualität der Anästhesie zu prüfen, führte Bier starke Schläge mit einem Eisenhammer gegen Hildebrandts Schienbein aus und hielt ihm eine brennende Zigarre auf die Haut. Hildebrandt ließ alle Maßnahmen Biers über sich ergehen, ohne Schmerzen zu verspüren. Begeistert feierten die beiden Forscher ihren Erfolg mit Wein und Zigarren und legten sich zufrieden ins Bett. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Um 12 Uhr nachts traten bei Hildebrandt heftige Kopfschmerzen auf, die sich „allmählich zu einer unerträglichen Höhe steigerten“. Um 1 Uhr stellte sich Erbrechen ein und am nächsten Tag Schmerzen in den Blutergüssen am Schienbein. Bier dagegen schlief gut und erwachte nach eigenen Angaben „frisch und gesund“. Sehr bald traten jedoch auch bei ihm „heftiger Druck im Schädel“ und leichter Schwindel auf. Er musste sich deshalb gegen Abend hinlegen und 9 Tage das Bett hüten. 1899 veröffentlichte Bier seine Ergebnisse: Die Spinalanästhesie konnte ihren erfolgreichen Einzug in die operative Medizin beginnen.

Anatomische Grundlagen

Für das Verständnis der Wirkungsweise dieser Blockadetechnik und für eine sachverständige Assistenz sind einige anatomische Grundkenntnisse erforderlich.

Anatomischer Mittelpunkt der Spinalanästhesie ist die Wirbelsäule. Sie besteht aus 33 Wirbeln:

7 zervikale, abgekürzt C,

12 thorakale, abgekürzt Th oder T,

5 lumbale, abgekürzt L,

5 sakrale, abgekürzt S,

4–5 kokzygeale (Steißbein).

Die Wirbel unterscheiden sich innerhalb der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte etwas voneinander.

Krümmungen der Wirbelsäule

Die Wirbelsäule verläuft nicht gerade, sondern weist verschiedene Krümmungen auf, die im Lendenbereich den Zugang zum Rückenmarkkanal erschweren. Sie müssen bei der Spinalanästhesie durch entsprechende Lagerungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die einzelnen Krümmungen werden als Halslordose, Brustkyphose und Lendenlordose bezeichnet. Die Hals- und Lendenlordose verschwindet bei Beugung, während die Brustkyphose verstärkt wird. Unter Skoliose wird eine (pathologische) seitliche Abweichung der Wirbelsäule verstanden.

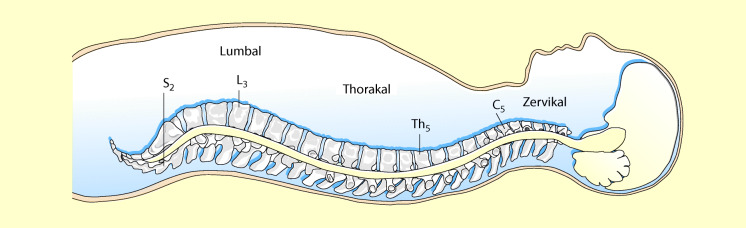

In Abb. 13.1 ist die Wirbelsäule mit ihren Krümmungen und den Zwischenwirbellöchern, aus denen die Spinalnerven hervortreten, dargestellt.

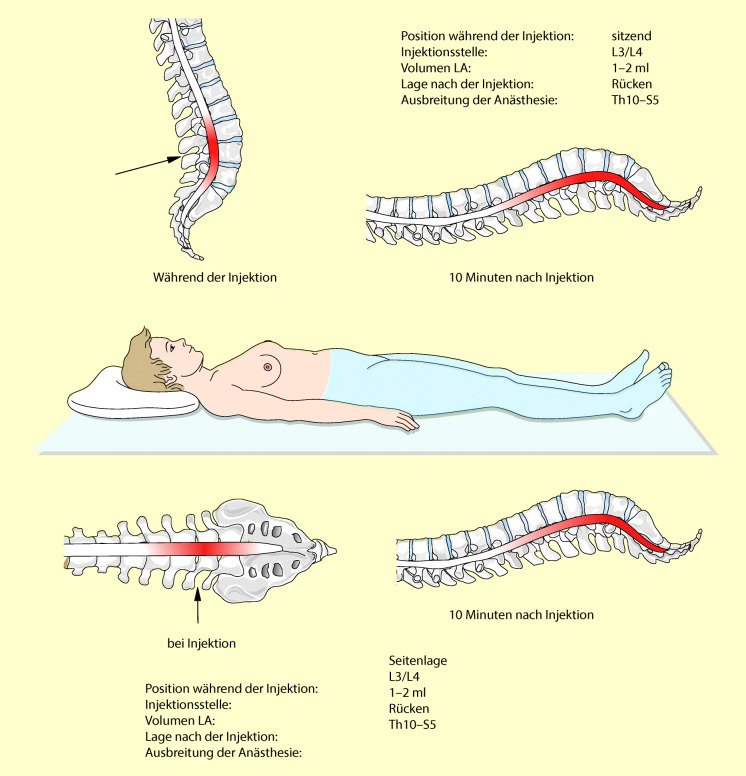

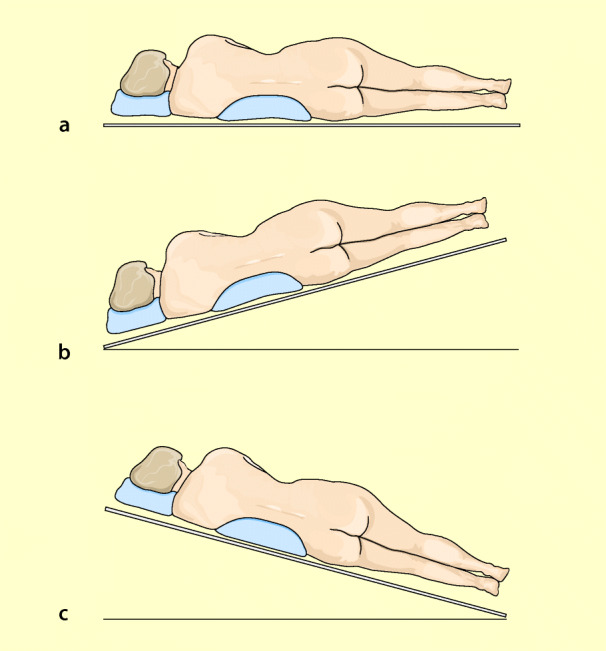

Die Krümmungen der Wirbelsäule haben großen Einfluss auf die Ausbreitung des Lokalanästhetikums im Subarachnoidalraum. In Rückenlage gelten folgende Beziehungen (Abb. 13.2):

höchste Punkte: L3 und C5,

tiefste Punkte: Th5 und S2.

In normaler Rückenlage breiten sich Lokalanästhetika, die schwerer sind als Liquor (= hyperbar) meist bis Th3–6 aus.

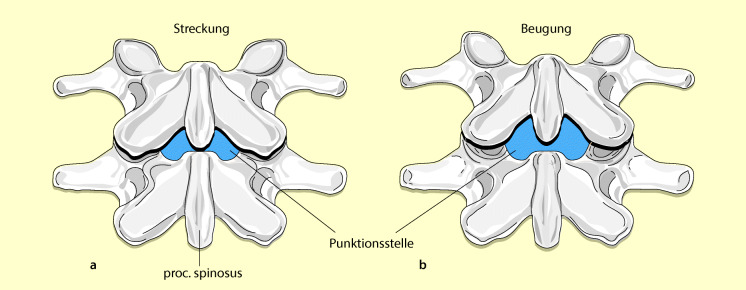

Der Verlauf der Dornfortsätze ( Processus spinosi) der Wirbel ist von besonderer Wichtigkeit für die Punktion des Wirbelkanals, in dem das Rückenmark eingeschlossen ist. Die Dornfortsätze der Lendenwirbel verlaufen nahezu horizontal, sodass sich hier die Spinalnadel leicht einführen lässt, wenn der Rücken entsprechend gebeugt wird (Aufhebung der Lendenlordose, Abb. 13.3).

Dagegen verlaufen die Dornfortsätze im Brustwirbelbereich dachziegelartig abwärts, sodass die Einstichrichtung, z. B. bei der Periduralanästhesie, entsprechend steil sein muss.

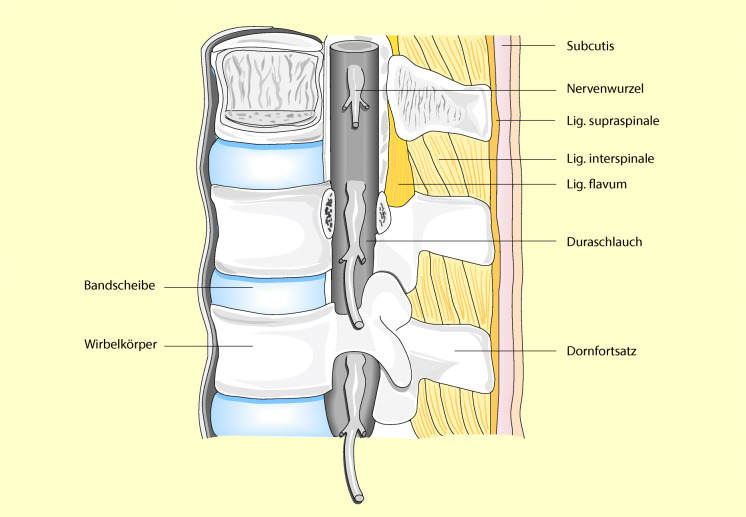

Bänder

Die Wirbelsäule wird durch Bänder zusammengehalten, die ihr Stabilität und gleichzeitig Elastizität verleihen. Bei der Lumbalpunktion müssen folgende Bänder durchstochen werden (Abb. 13.4):

Ligamentum supraspinale: Es verbindet die Spitzen der Dornfortsätze miteinander.

Ligamentum interspinale: Dieses dünne Band verläuft zwischen den Processus spinosi.

Ligamentum flavum: Das gelbe Band verbindet die Wirbelbögen; es besteht aus gelben elastischen Fasern.

Inhalt des Wirbelkanals

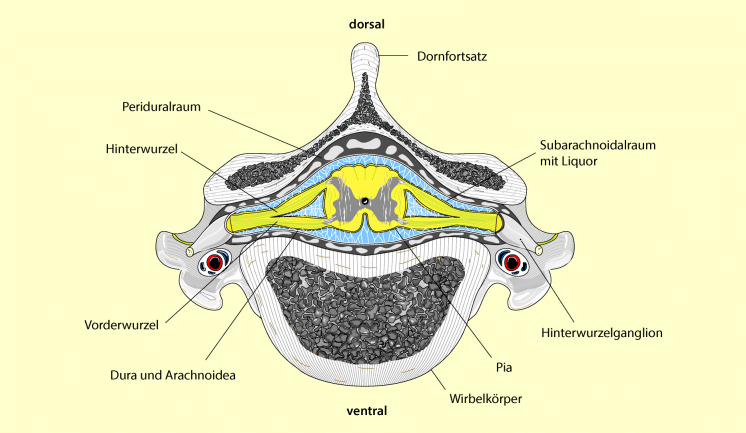

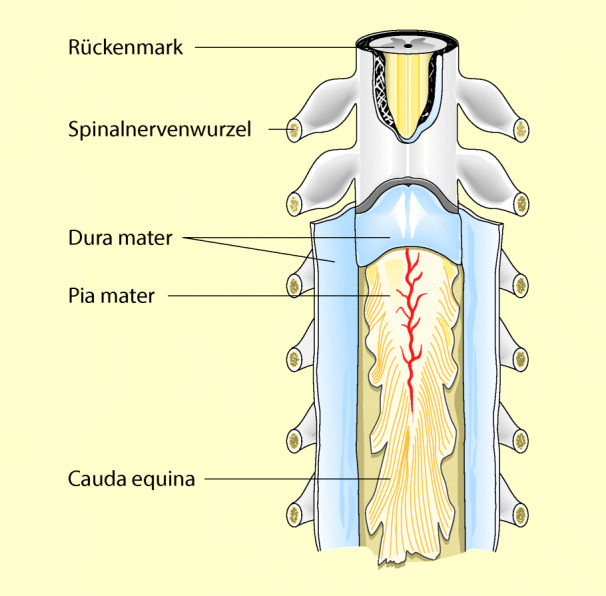

Der Wirbelkanal erstreckt sich vom Foramen magnum der Schädelbasis bis zum Hiatus sacralis des Kreuzbeins. Im Wirbelkanal befinden sich (Abb. 13.5):

Rückenmark,

Liquor cerebrospinalis,

Hüllen des Rückenmarks: Pia mater, Arachnoidea, Dura mater,

Wurzeln der Spinalnerven,

Periduralraum und seine Strukturen.

Rückenmark

Das Rückenmark ist ca. 45 cm lang und erstreckt sich vom Foramen magnum bis zum Oberrand des 2. bis 3. Lendenwirbels. Am häufigsten endet das Rückenmark an der Grenze zwischen L1 und L2. Oben geht das Rückenmark in die Medulla oblongata über, unten endet es im Conus medullaris, dessen Nervenfasern (Filum terminale bzw. Cauda equina = Pferdeschweif) sich bis zum Steißbein erstrecken. Die Cauda equina innerviert die Strukturen unterhalb von L1.

Spinalpunktionen dürfen nicht höher als bis L2/L3, bevorzugt jedoch zwischen L3/L4 oder tiefer durchgeführt werden, damit nicht versehentlich das Rückenmark angestochen und verletzt wird.

Unterhalb von L2/L3 können zwar Fasern der Cauda equina mit der Nadel berührt, jedoch kaum verletzt werden.

Hüllen des Rückenmarks

Das Rückenmark ist von außen nach innen von folgenden Hüllen umgeben (Abb. 13.5 und Abb. 13.6):

Dura mater,

Arachnoidea,

Pia mater.

Die Dura mater ist sehr derb und reicht vom Foramen magnum bis zum Unterrand von S2 und damit bis in das Kreuzbein.

Die Arachnoidea ist lediglich durch einen kapillären Spalt von der Dura getrennt.

Die Pia mater umhüllt fest das Rückenmark und ist durch Bänder und Fortsätze mit der Dura verbunden.

Im Raum zwischen Arachnoidea und Pia mater, dem Subarachnoidalraum, befindet sich der Liquor cerebrospinalis. In diesen Raum werden bei der Spinalanästhesie die Lokalanästhetika gespritzt.

Der Subarachnoidalraum des Rückenmarks steht mit dem Subarachnoidalraum des Gehirns in freier Verbindung, sodass Lokalanästhetika im Extremfall bis in das Gehirn aufsteigen können.

Spinalnerven

31 Paare symmetrisch angeordneter Spinalnerven stehen über eine hintere und vordere Wurzel mit dem Rückenmark in Verbindung bzw. treten dort ein (hinten) und aus (vorn). Sie verbinden das Gehirn mit der Peripherie. Folgende 31 Spinalnervenpaare (62 Spinalnerven) werden unterschieden:

8 zervikale,

12 thorakale,

5 lumbale,

5 sakrale,

1 kokzygeale.

Hinterwurzel ( Radix posterior)

Sie leitet überwiegend afferente Impulse, z. B. für folgende Modalitäten: Schmerz, Temperatur, Berührung und Lagesinn. Jede Hinterwurzel hat ein Ganglion, durch das diese afferenten Fasern ziehen. Hinzu kommen noch vasodilatorische Fasern. Die Hinterwurzel ist dicker als die Vorderwurzel.

Vorderwurzel ( Radix anterior)

Sie leitet überwiegend efferente Impulse, z. B. zu Muskeln, Drüsen, Eingeweiden usw. Ihre Blockade durch Lokalanästhetika lähmt die Muskulatur.

Vorder- und Hinterwurzel kreuzen in ihrem Verlauf den Periduralraum, wobei sie noch von Dura mater und Arachnoidea eingehüllt sind. Zwischen den Wurzeln und den beiden Hüllen befindet sich Liquor. Im Zwischenwirbelloch (foramen intervertebrale) vereinigen sich die beiden Wurzeln und bilden die Hauptstämme der Spinalnerven, die folglich gemischte Nerven sind.

Ort der Blockade sind bei der Spinalanästhesie aber v. a. die Nervenwurzeln.

Liquor

Im Subarachnoidalraum des Rückenmarks befinden sich ca. 75 ml Liquor. Die gesamte zerebrospinale Flüssigkeit beträgt etwa 130 ml. Der Liquor ist eine klare Flüssigkeit, die ständig von den Plexus choriodei in den Hirnventrikeln gebildet und in das venöse Blut resorbiert wird.

Das spezifische Gewicht des Liquors beträgt etwa 1003. Aufgrund des spezifischen Gewichtes werden Lokalanästhetika für die Spinalanästhesie in folgender Weise eingeteilt:

Isobar heißen Lokalanästhetika, die so schwer sind wie Liquor und deshalb überwiegend am Injektionsort verbleiben.

Hyperbar heißen Lokalanästhetika, die schwerer sind als Liquor und deshalb im Subarachnoidalraum absinken können.

Hypobar heißen Lokalanästhetika, die leichter sind als Liquor und deshalb im Subarachnoidalraum aufsteigen können. Sie sind nicht mehr gebräuchlich.

Neben seiner Wirkung auf die Ausbreitung der Lokalanästhetika hat der Liquor noch eine wichtige praktische Bedeutung:

Freier Abfluss von Liquor aus der Spinalnadel zeigt vollkommen sicher an, dass der Subarachnoidalraum erreicht wurde.

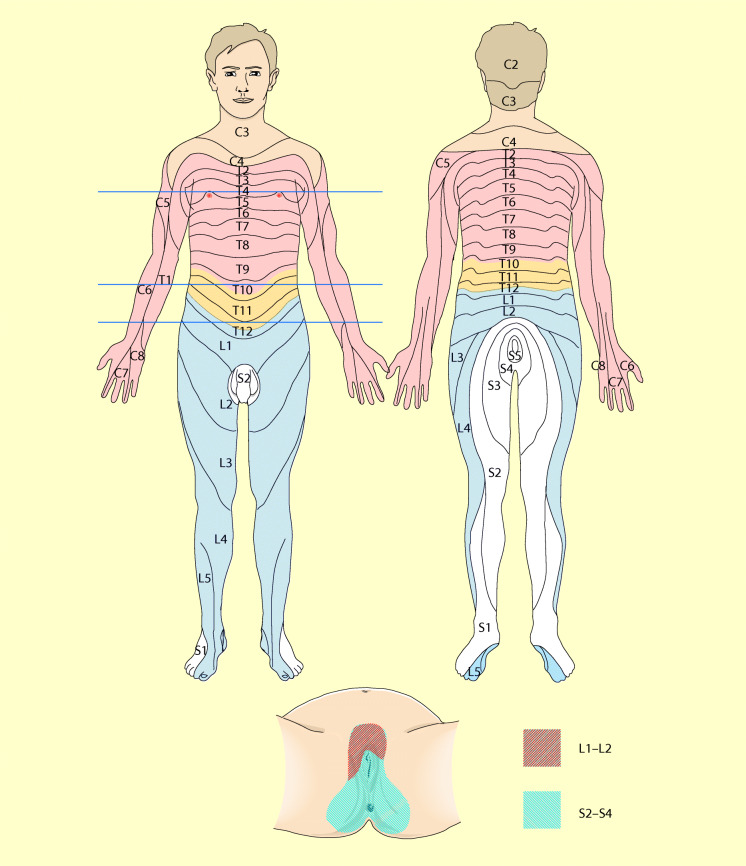

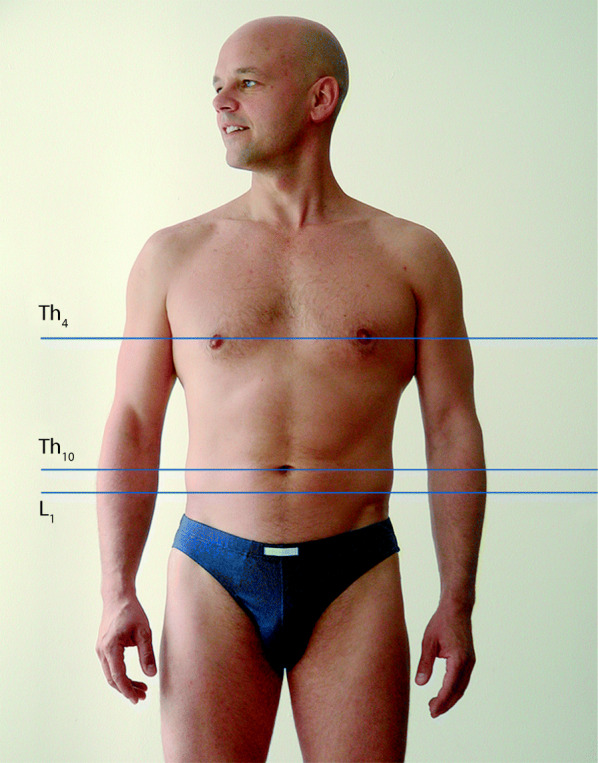

Spinale Dermatome

Jedem Rückenmarksegment ist ein bestimmtes Hautgebiet (Dermatom) zugeordnet (Abb. 13.7) das von diesem Segment über einen bestimmten Spinalnerv sensibel versorgt wird. Aufgrund dieser anatomischen Verhältnisse kann die gesamte Körperoberfläche schematisch in Segmente (Dermatome) eingeteilt werden. Diese Hautsegmente werden nach den zugehörigen Rückenmarksegmenten benannt.

Beispiele (Abb. 13.7 und Abb. 13.8)

Der Bauchnabelbereich wird vom 10. Rückenmarksegment über den 10. Spinalnerv sensibel versorgt. Dieses Hautgebiet wird daher als Th10 bezeichnet.

Der Mammillarbereich wird vom 4. Rückenmarksegment über den 4. Spinalnerv versorgt und daher als Th4 bezeichnet.

Hierbei muss Folgendes beachtet werden:

Die Dermatome können sich überlappen.

Die Segmente gelten nur für die Haut. Unter dem Dermatom liegende Organe können von ganz anderen Nerven versorgt werden.

Beispiel

Bei der Sectio caesarea wird im Unterbauch operiert. Dennoch muss sich die Anästhesie bis Th6–4 erstrecken, damit die Patientin schmerzfrei ist.

Segmentale Innervation

In der Praxis ist es aus folgenden Gründen wichtig, die segmentären Zonen der Hautinnervation zu kennen:

um die Ausdehnung der Anästhesie zu planen und dem operativen Eingriff anzupassen,

um die Ausdehnung der Anästhesie nach Injektion eines hyperbaren Lokalanästhetikums durch Lagerungsmaßnahmen noch zu beeinflussen,

um die endgültige Anästhesieausdehnung festzustellen und zu überprüfen, ob sie für den geplanten Eingriff ausreicht.

Die segmentäre Hautinnervation bei der Frau weicht im Genitalbereich von der des Mannes ab (Abb. 13.7).

Sympathikusfasern

Die Ursprungszellen für das sympathische Nervensystem verlaufen im Rückenmark von C8–L2. Die efferenten Sympathikusfasern verlassen das Rückenmark mit den Vorderwurzeln der Spinalnerven Th1–L2. Der postganglionäre Sympathikus enthält somatische und viszerale Fasern und außerdem noch afferente sensorische Fasern aus den Eingeweiden. Die somatischen Anteile enthalten gefäßkonstriktorische, sudomotorische (die Schweißproduktion anregende) und pilomotorische (die Haarwurzeln aufrichtende) Fasern sowie Fasern für Knochen, Muskeln und Sinnesorgane). Die viszeralen Anteile versorgen die Eingeweide und deren Blutgefäße.

Die Blockade präganglionärer sympathischer Fasern bei der Spinalanästhesie spielt eine wichtige klinische Rolle (Einzelheiten: Abschn. 13.2.1).

Verhalten der Lokalanästhetika im Subarachnoidalraum

Werden Lokalanästhetika in den Subarachnoidalraum des Rückenmarks injiziert, tritt innerhalb weniger Sekunden bis Minuten eine neurale Blockade auf: bei entsprechender Dosierung werden sämtliche Empfindungen und die Motorik ausgeschaltet. Hierbei ist die Weiterleitung der Impulse von der Peripherie zum Gehirn, aber auch vom Gehirn zur Peripherie an der blockierten Stelle unterbrochen.

Bei der Spinalanästhesie wirken die Lokalanästhetika an folgenden Stellen:

Vorder- und Hinterwurzeln der Spinalnerven (Hauptwirkort),

Hinterwurzelganglien,

autonome Nervenfasern,

gemischte Nervenstämme,

Leitungsbahnen im Rückenmark selbst.

Dünne Fasern werden zuerst geblockt, ihre Blockade hält am längsten an.

Reihenfolge der Blockade

Die Blockade verläuft in einer bestimmten Reihenfolge, die auch klinisch am Patienten verfolgt werden kann:

autonome präganglionäre Fasern: Warmwerden der Haut durch Dilatation der Blutgefäße,

Temperaturfasern (Kältegefühl früher aufgehoben als Wärmegefühl),

„Nadelstichfasern“,

Fasern, die stärkeren Schmerz als Nadelstiche leiten,

Berührung,

Tiefensensibilität,

Motorik,

Vibration und Lageempfinden.

Die Ausbreitung der Blockade ist abgestuft:

Sympathikusblockade am höchsten,

sensorische Blockade 2–4 Segmente tiefer,

motorische Blockade 2 Segmente unter sensorischer Blockade.

Die Blockade klingt nicht schlagartig ab, sondern graduell von oben nach unten. Zuerst kehrt die Motorik zurück, danach die Sensorik und zum Schluss die autonome Funktion (daher lang anhaltende Störung der Gefäßregulation bis in die postoperative Phase mit der Gefahr des Blutdruckabfalls!).

Die Wirkung der Lokalanästhetika wird aufgehoben durch Abtransport über Kapillaren und Lymphe. Ein Abbau findet im Subarachnoidalraum nicht statt. Je nach Art des injizierten Lokalanästhetikums werden die Substanzen im Plasma gespalten (Aminoester) oder in der Leber metabolisiert (Aminoamide).

Ausdehnung der Blockade

Wie weit sich die Blockade bei der Spinalanästhesie ausdehnt, hängt von vielen Faktoren ab, die nicht alle direkt beeinflusst werden können. Dennoch ist es praktisch möglich, die Ausdehnung der Anästhesie in bestimmten Grenzen zu steuern, wenn die nachfolgenden Faktoren berücksichtigt werden

Position des Patienten

Im Sitzen sinken hyperbare Lokalanästhesielösungen ab: tiefe Anästhesie. Hypobare Lösungen steigen auf: hohe Anästhesie.

In Seitenlage ist bei langsamer Injektion, Reduzierung der Dosis auf die Hälfte und Beibehaltung der Seitenlage für 10–20 min die untere Seite stärker oder sogar ausschließlich betroffen.

Höhe des Punktionsortes

L2/L3 für Oberbauch bis Th4,

L3/L4 für Unterbauch und Bein (Th10),

L4/L5 für Operationen im Dammbereich (perineal).

Bei sehr großen Patienten sollte das Lokalanästhetikum 1 Zwischenraum höher, bei sehr kleinen Patienten 1 Zwischenraum tiefer injiziert werden. Die Punktion zwischen L5 und dem Kreuzbein bzw. S1 ist schwierig und sollte nicht durchgeführt werden.

Menge des Lokalanästhetikums

Menge = Konzentration × Volumen. Je größer die injizierte Menge, desto größer das Ausbreitungsgebiet.

Injektionsgeschwindigkeit

Je schneller die Injektion, desto höher steigt das Lokalanästhetikum auf.

Spezifisches Gewicht des Lokalanästhetikums

Hyperbares Lokalanästhetikum sinkt ab,

isobares bleibt in Nähe des Injektionsortes,

hypobares steigt auf.

Position des Patienten nach der Injektion

In der Seitenlage sind die Krümmungen der Wirbelsäule ohne Einfluss. Anders dagegen in der Rückenlage:

hyperbares Lokalanästhetikum dehnt sich von S5–Th5 aus,

isobares: maximaler Effekt am Injektionsort,

hypobares steigt bis zur Spitze der Lendenwirbelkrümmung.

Mit zunehmender Ausbreitung wird das Lokalanästhetikum mehr und mehr verdünnt und entsprechend „dünn“ wird auch die Qualität der Anästhesie.

Anschlagzeit der Lokalanästhetika

Die Wirkung der Lokalanästhetika setzt meist schon während der Injektion ein: Der Patient sagt dann: „es kribbelt“ oder „mein Bein wird schwer“. Bis zum Eintritt einer kompletten Anästhesie (Anschlagzeit) vergeht jedoch bei den einzelnen Lokalanästhetika eine unterschiedlich lange Zeit. Eine Fixierungszeit, in der sich das Lokalanästhetikum fest an das Nervengewebe gebunden hat und Veränderungen der Körperlage keinen Einfluss mehr auf die Ausdehnung der Spinalanästhesie hat, gibt es nicht. Vielmehr gilt:

Auch nach langer Wartezeit kann sich die Anästhesie durch Lagerungsmanöver noch weiter ausbreiten.

Die Wirkdauer der Spinalanästhesie hängt primär vom jeweiligen Lokalanästhetikum ab und ist bei den einzelnen Substanzen angegeben.

Indirekte Auswirkungen der neuralen Blockade

Sympathikusblockade und Herz-Kreislauf-Funktion

Die mit der Spinalanästhesie verbundene Blockade präganglionärer Sympathikusfasern führt zu einer Dilatation der Arterien und Arteriolen; außerdem nimmt der Tonus der Venen und Venolen ab. Die Folgen sind:

Blutdruckabfall durch Vasodilatation,

Abnahme des venösen Rückstroms durch venöses Pooling,

relative Hypovolämie (Volumenmangel). Meist tritt in den nicht blockierten Gebieten kompensatorisch eine Vasokonstriktion auf.

Bradykardie durch venöses Pooling, bei hoher Spinalanästhesie außerdem durch Blockade der Nn. accelarantes aus Th1–4. Hierdurch in sehr seltenen Fällen Asystolie möglich.

Praxistipp

Bei der Spinalanästhesie sollte Folgendes berücksichtigt werden:

je höher die Blockadeausdehnung, desto stärker der Blutdruckabfall,

Lagerungsmaßnahmen verstärken den Blutdruckabfall,

vorbestehender Volumenmangel verstärkt ebenfalls den Blutdruckabfall,

ist der Ausgangsblutdruck erhöht, fällt der Blutdruck meist stärker ab,

der Blutdruckabfall geht meist mit einer Bradykardie (!) einher.

Atemfunktion

Eine Blockade der Interkostalmuskeln führt in der Regel nicht zur Ateminsuffizienz, solange der das Zwerchfell innervierende N. phrenicus (C4) nicht ausgeschaltet ist. Bei abdominellen Eingriffen kann jedoch die Zwerchfellbeweglichkeit durch abstopfende Tücher so behindert werden, dass eine respiratorische Insuffizienz eintritt.

Manchmal klagen die Patienten bei hoher Spinalanästhesie über Luftnot. Ursache ist vermutlich die fehlende Rückmeldung über die Bauchmuskel- und Zwerchfellbeweglichkeit.

Funktion von Darm und Harnwegen

Die sympathische Blockade führt zu einer ungehemmten Wirkung des Parasympathikus:

Der Darm ist kontrahiert und hyperperistaltisch. Hierdurch kann das explorative Vorgehen bei Baucheingriffen und der Verschluss der Bauchdecke erleichtert werden.

Der Sphinkter ani ist relaxiert (evtl. Stuhlabgang).

Die Ureterperistaltik ist verstärkt.

Nebenniere

Die „Stressreaktion“ der Nebenniere fehlt bei entsprechend hoher Spinalanästhesie, weil keine „schädlichen Reize“ aus dem Operationsgebiet aufsteigen können.

Praxis der Spinalanästhesie

Die Spinalanästhesie ist eine einfache, billige und sehr zuverlässige Methode, um Schmerzlosigkeit und Muskelerschlaffung für eine Vielzahl von Operationen in der unteren Körperhälfte herbeizuführen. Hierüber darf aber nicht vergessen werden, dass sie unerwünschte Nebenwirkungen hat und schwerwiegende Komplikationen hervorrufen kann, die nur vom Erfahrenen sicher beherrscht werden.

Praxistipps

Vor jeder Spinal- und Periduralanästhesie Instrumentarium, Zubehör und Medikamente für eine Allgemeinanästhesie einschließlich Notfallzubehör, Sauerstoffquelle und Beatmungsgerät bereitstellen.

Spinal- und Periduralanästhesien sollten nur von einem Anästhesisten oder unter dessen Anleitung durchgeführt werden.

Ambulante Spinalanästhesien sind grundsätzlich möglich (10.1007/978-3-662-50444-4_30). Hierfür sollten niedrig dosierte, hyperbare Lokalanästhetika wie Prilocain oder Chloroprocain (Ampres) bevorzugt werden (DGAI-Empfehlung).

Anwendungsbereiche

Es gibt keine zwingenden Indikationen für die Spinalanästhesie. Somit ist es falsch zu sagen: „Diese Operation muss in Spinalanästhesie durchgeführt werden“. Dennoch besteht kein Zweifel, dass die Spinalanästhesie besonders geeignet ist für Operationen unterhalb des Bauchnabels (Th10), wie z. B. Eingriffe an den unteren Extremitäten, am Urogenitaltrakt unterhalb der Harnleiter sowie für allgemeinchirurgische und gynäkologische Eingriffe im Bereich des Perineums (Damm).

Der Allgemeinnarkose überlegen sein kann die tiefe bis mittelhohe Spinalanästhesie bei:

bronchopulmonalen Begleiterkrankungen,

nicht nüchternen Patienten,

gefährdeten Atemwegen,

zu erwartenden Intubationsschwierigkeiten,

Diabetes mellitus.

Die aufgezählten Faktoren ergeben jedoch keinen „Freifahrtschein“, vielmehr muss die Indikation für jeden einzelnen Patienten sorgfältig geprüft und das Nutzen-Risiko-Verhältnis abgewogen werden.

Je höher die Anästhesieausdehnung, desto größer das Risiko eines schweren Blutdruckabfalls und die Gefahr von Atemstörungen.

Darum beschränken sich zahlreiche Anästhesisten darauf, die Spinalanästhesie bis etwa Th10 aufsteigen zu lassen (wichtigste Ausnahme: Sectio caesarea), zumal bei Oberbaucheingriffen die vagalen Reaktionen durch Zug an Ösophagus, Magen und Zwerchfell nicht geblockt werden. Außerdem besteht bei sehr hoher Spinalanästhesie Aspirationsgefahr!

Bei der Entscheidung für eine Spinalanästhesie müssen aber nicht nur die für die Operation erforderliche Anästhesieausdehnung, sondern auch die Dauer der Operation und die Höhe des zu erwartenden Blutverlustes berücksichtigt werden. So ist es meist nicht sinnvoll, extrem kurze (unter 10 min) und sehr lange Eingriffe (mehr als 3–4 h) in Spinalanästhesie durchzuführen. Die Wirkdauer der Lokalanästhetika beträgt meist nicht mehr als 180–210 min, lediglich der Sattelblock kann viele Stunden anhalten.

In Tab. 13.1 sind die erforderlichen Spinalanästhesieausdehnungen für häufige Operationen zusammengestellt.

| Operation | Ausdehnung |

|---|---|

| Oberbaucheingriffe, Sectio caesarea | Th4–5 (Mammillarlinie) |

| Gynäkologische Eingriffe im Becken, Ureter, Nierenbecken, Appendektomie | Th6–8 (Xiphoid) |

| Transurethrale Resektion, vaginale Entbindung, Hüftoperationen | Th10 (Nabel) |

| Transurethrale Resektion ohne Blasendehnung, Oberschenkel, Amputation des Unterschenkels | L1 (Leistenband) |

| Knie und darunter, Fußchirurgie | L2/3 |

| Dammchirurgie | S2–5 (perineal) |

Kontraindikationen

Es gibt absolute Kontraindikationen, bei denen die Spinalanästhesie den Patienten in nicht zu rechtfertigender Weise gefährden würde, und relative Kontraindikationen, bei denen Gefährdungs- und Komplikationsmöglichkeiten in keinem Verhältnis zum Nutzen der Spinalanästhesie stünden.

Absolute Kontraindikationen für eine Spinalanästhesie

Ablehnung durch den Patienten

Störungen der Blutgerinnung bzw. Therapie mit Antikoagulanzien (Heparin, ASS zusammen mit Thromboseprophylaxe, Clopidogrel und Marcumar)

Neurologische Erkrankungen, erhöhter intrakranieller Druck

Sepsis

Schock

Spezifische Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Ablehnung durch den Patienten

Kein Patient darf gegen seinen Willen eine Spinalanästhesie erhalten. Schwierig zu führen sind v. a. Patienten, die sich – gegen ihre innere Überzeugung – vom Anästhesisten zu dieser Methode haben überreden lassen. Mit intraoperativen Schwierigkeiten ist besonders zu rechnen bei:

sehr jungen Patienten,

sonst „starken“ Männern, die „kein Blut sehen können“,

psychisch Kranken.

Gerinnungsstörungen

Patienten mit angeborener oder erworbener Blutungsneigung sowie Patienten unter Heparintherapie (nicht „low-dose“), kombinierter Antiplättchentherapie (ASS + Clopidogrel oder Prasugrel bei Koronarstent) oder Marcumar dürfen keine rückenmarknahen Anästhesien erhalten, weil durch die Punktion im Rückenmark- und Spinalwurzelbereich Blutungen mit Kompression und neurologischen Ausfällen entstehen können (Einzelheiten 10.1007/978-3-662-50444-4_14).

Thromboseprophylaxe mit niedrig dosiertem Heparin

Unfraktioniertes Heparin: letzte Dosis 4–6 h vor der Spinalanästhesie

Niedermolekulares, fraktioniertes Heparin: letzte Dosis 10–12 h vor der Spinalanästhesie, keine Zufuhr am Morgen der Operation! Erste Dosis 1 h nach der Punktion

ASS

Erhält der Patient nur ASS in niedriger Dosierung (100 mg/Tag), ist vor einer Spinalanästhesie nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften eine Therapiepause nicht zwingend geboten. Bei einer Kombinationstherapie oder auffälliger Blutungsanamnese sollte ASS jedoch 4 Tage vor der Spinalanästhesie abgesetzt werden.

Neurologische Erkrankungen

Erkrankungen des ZNS und des Rückenmarks gelten allgemein als absolute Kontraindikationen für Spinal- und Periduralanästhesien, besonders wenn diese Krankheiten noch nicht abgeschlossen sind (z. B. multiple Sklerose). Die Gründe hierfür sind meist juristischer Natur, da vermieden werden soll, dass der Patient bei einer Verschlechterung des Krankheitsbildes einen Zusammenhang mit der erhaltenen Spinalanästhesie herstellt. Hier muss jeweils individuell entschieden werden. Mit Punktionsschwierigkeiten, untypischer Anästhesieausbreitung und nicht vorhersehbaren Blockadeeffekten muss gerechnet werden (Übersicht bei Sinner und Graf 2010).

Sepsis

Eine allgemeine Sepsis ist, v. a. wegen der Gefahr einer septischen Meningitis, eine Kontraindikation für rückenmarknahe Anästhesien. Das gleiche gilt für Infektionen oder Hauterkrankungen im Bereich der Punktionsstelle.

Schock und Hypovolämie

Bei Hypovolämie ist mit schweren Blutdruckabfällen zu rechnen. Liegt ein Schock vor, wird durch eine Spinalanästhesie das Leben des Patienten akut gefährdet.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Rückenmarknahe Anästhesien sind bei folgenden Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems nicht indiziert oder dürfen allenfalls bei wichtiger Indikation, unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen (und möglichst nicht ausgedehnt), durchgeführt werden:

schwere koronare Herzkrankheit,

kürzlich erlittener Herzinfarkt,

angeborene schwere Herzfehler,

erworbene Herzklappenfehler, insbesondere die schwere Aortenstenose,

„Zerebralsklerose“,

Hypertonus,

Hypotonie.

Hier sind einige relative Kontraindikationen angegeben, die, wenn überzeugende Gründe dafür vorliegen, übergangen werden können:

Deformitäten der Wirbelsäule,

schwere Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen in der Vorgeschichte,

Patienten mit hohem Risiko,

Arthritis, Osteoporose, Wirbelsäulenmetastasen, Bandscheibenprolaps.

Zubehör für die Spinalanästhesie

Je nach persönlicher Bevorzugung werden kommerzielle Einmalsets oder klinikeigene, z. T. wieder verwendbare Sets für die Spinalanästhesie eingesetzt.

Typisches Einmalset für SPA

1 Spinalnadel, z. B. 25 G Pencil-point

1 Kanüle für die Hautquaddel

1 Kanüle für die Infiltration

1 Einführungskanüle für die Spinalnadel

1 Abdecktuch mit zentraler Öffnung, Tupfer, Kompressen, Schwämme, Wännchen für Desinfektionsmittel

Spritzen: 2 ml (3 ml) und 5 ml

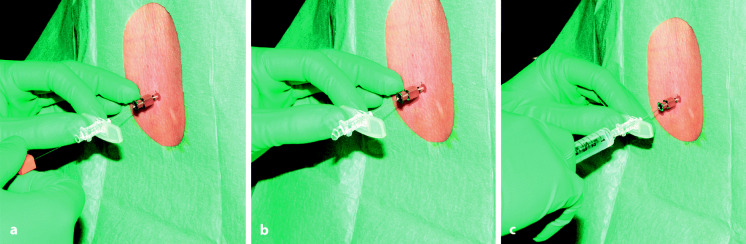

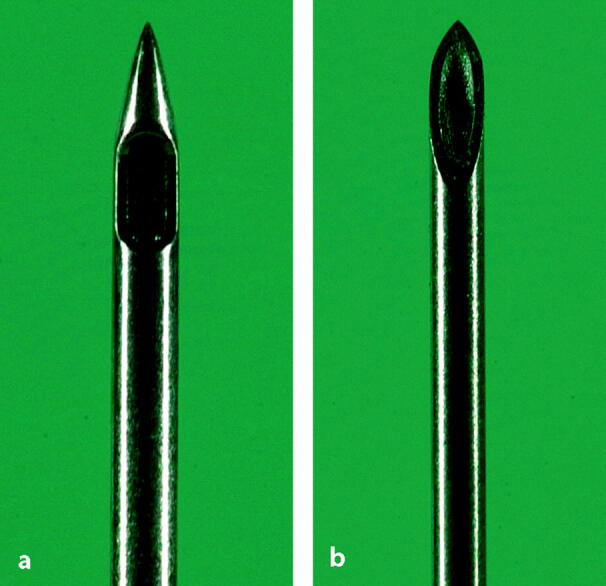

Spinalnadeln

Spinalnadeln enthalten einen gut sitzenden Mandrin, damit kein Hautzylinder in den Subarachnoidalraum gelangt und außerdem die Stabilität der Nadel verbessert wird. Es sollten möglichst nur 25-G- bis 27-G-Nadeln verwendet werden, bei sehr schwierigen Punktionsverhältnissen jedoch auch 22-G-Nadeln.

Verschiedene Spinalnadeln sind im Gebrauch (Abb. 13.9): Die 25-G- (0,5 mm Außendurchmesser) 26-G- und 27-G-Spinalnadeln müssen über Einführungskanülen in den Subarachnoidalraum vorgeschoben werden, weil sie sehr dünn sind. Dagegen können 22-G-Nadeln (0,8 mm Außendurchmesser) direkt eingeführt werden. Für die Spinalnadeln gilt:

Je dünner die Spinalnadel, desto seltener treten postspinale Kopfschmerzen auf. Darum: dünne, nichtschneidende Kanülen mit abgerundeter, verschlossener Spitze und seitlicher Öffnung verwenden (sog. Pencil-point-Nadeln ) verwenden!

Lokalanästhetika

Für die Spinalanästhesie werden v. a. folgende Substanzen verwendet:

Bupivacain, Levobupivacain 0,5%, hyperbar oder isobar,

Ropivacain 0,5%,

Prilocain 1% isobar oder 2% hyperbar,

Chloroprocain 1%.

Mepivacain und Lidocain werden nicht mehr für die Spinalanästhesie empfohlen, da sie häufiger als andere Substanzen zu TNS (s. u.) führen. Im Allgemeinen werden, je nach Substanz, 2–4 ml des Lokalanästhetikums für eine hohe Spinalanästhesie benötigt. Soll nur eine sensorische Blockade erreicht werden, ist eine geringere Konzentration erforderlich. Eine alleinige Sympathikusblockade wird durch weitere Verdünnung des Lokalanästhetikums hervorgerufen.

Glukose wird hinzugefügt, um das spezifische Gewicht zu erhöhen und eine hyperbare Lösung zu erhalten. Isobare Lokalanästhetika wirken meist länger als hyperbare. In Tab. 13.2 sind die Dosierungen und Wirkdauern gebräuchlicher Lokalanästhetika zusammengestellt.

| Lokalanästhetikum | Hohe SPA (bis Th5) in ml | Mittelhohe SPA bis Th10) in ml | Tiefe SPA (bis L1) in ml | Wirkdauer (min) |

|---|---|---|---|---|

| Bupivacain 0,5% iso- oder hyperbar | 2–4 | 1,5–2 | 1–1,5 | 160 |

| Ropivacain 0,5% iso- oder hyperbar | 3–5 | 2–3 | 1,5–2 | 160 |

| Prilocain 1% isobar, 2% hyperbar: schnellere Anschlagzeit, kürzere Wirkdauer (bis ca. 90 min) | 4 | 2–3 | 0,8–1,2 | 60–120 |

| Chloroprocain 1% | 4–5 | 80–100 |

Prämedikationsvisite

Bei der Prämedikation für eine Regionalanästhesie gelten im Vergleich zur Allgemeinnarkose einige Besonderheiten.

Praktische Hinweise

Viele Patienten haben Angst, während einer Operation wach zu sein. Diese Patienten müssen vom Anästhesisten über die Vorteile der Regionalanästhesie und die Möglichkeit, während der Operation ein „Schlafmittel“ bzw. Sedativum zu erhalten, aufgeklärt werden. Verweigert der Patient seine Zustimmung, muss der Anästhesist die Entscheidung ohne gekränktes Gebaren hinnehmen.

Zahlreiche Patienten misstrauen den rückenmarknahen Anästhesien; sie befürchten „Rückenmarklähmungen“ und auch Schmerzen während der Operation. Eine genaue Aufklärung hilft hier meist weiter.

Während des Anlegens der Spinalanästhesie ist der Anästhesist auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen. Umfassende Aufklärung bereits am Prämedikationstag über den technischen Ablauf und die Wirkungen der Spinalanästhesie erleichtern dem Anästhesisten das Vorgehen.

Für die Prämedikation können grundsätzlich die üblichen Substanzen verwendet werden. Jedoch haben sich die Benzodiazepine, per os oder (kurz vor der Blockade) i.v. gegeben, für die regionalen Anästhesiemethoden bewährt. Zu starke Sedierung sollte vermieden werden, damit der Patient für die Anlage der Blockade noch kooperativ bleibt.

Atropin trocknet den Mund aus, ein Effekt, der von den meisten Patienten als unangenehm empfunden wird. Die Routinezufuhr ist daher nicht indiziert.

Durchführung der Spinalanästhesie

Vorbereitungen

Spinalanästhesieset

Lokalanästhetika für Spinal- und Infiltrationsanästhesie

Sterile Handschuhe, Kittel, Mundschutz, Hautdesinfektionsmittel

aufgezogen: Atropin, Midazolam, i.v.-Narkosemittel, Succinylcholin, Vasopressor, Katecholamine

Venenkanüle, Infusionslösung

Blutdruckmanschette, EKG, Pulsoxymeter

Intubationsbesteck, Beatmungsgerät mit O2-Quelle

Praktisches Vorgehen

Freundliche Begrüßung des Patienten, Namenvergleich, Kontrolle der geplanten Operation und Operationsseite.

Anlegen der Blutdruckmanschette, Messen von Puls und Blutdruck, Eintrag ins Narkoseprotokoll.

Anlegen einer Infusion (balancierte Elektrolytlösung).

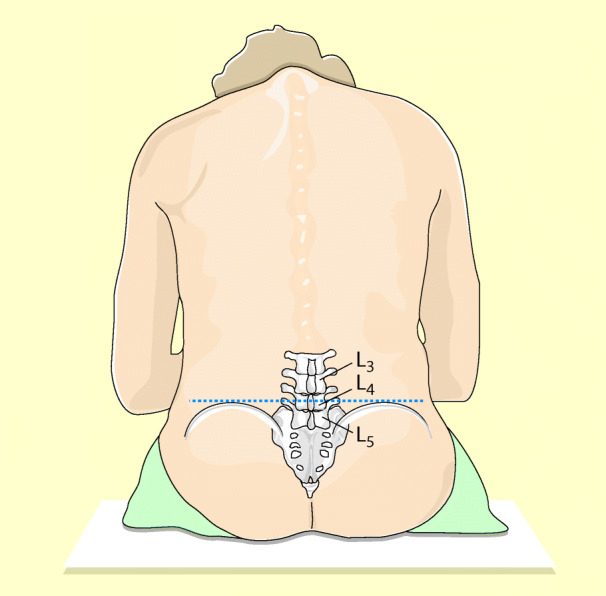

Lagerung des Patienten zur Punktion: Prinzipiell können Spinalanästhesien in sitzender Position und in Seiten- oder Bauchlage durchgeführt werden. Die Seitenlage ist für den Patienten meist bequemer, führt zu weniger starkem Blutdruckabfall und gewährleistet eine bessere Steuerbarkeit.

Seitenlage: Möglichst auf die Seite der geplanten Operation lagern! Der Patient muss sich mit dem gesamten Körper an die hintere OP-Tischkante legen und einen Katzenbuckel formen (Beine an den Bauch ziehen, BWS krümmen, Kinn auf die Brust), damit die Dornfortsätze der Lendenwirbel auseinanderweichen. Eine Pflegekraft hält den Patienten während der Lumbalpunktion fest (Abb. 13.10).

Sitzende Position: In sitzender Position lässt sich die Lumbalpunktion meist leichter durchführen als in Seitenlage. Daher ist sie besonders für den Anfänger geeignet. Der Patient muss mit seinem Gesäß ganz bis an die Hinterkante des OP-Tisches rücken und dann wieder einen Katzenbuckel formen. Die Pflegekraft steht vor dem Patienten und stützt ihn während der Lumbalpunktion ab (Abb. 13.11).

Markierung der Einstichstelle: Zunächst wird die in Abb. 13.12 gezeigte Linie von den Darmbeinschaufeln zur Wirbelsäule gezogen. Sie schneidet entweder den 4. Lendenwirbeldornfortsatz oder den Zwischenraum von L4 und L5. Von hier aus können weitere Dornfortsätze mit einem Stift markiert werden.

Der mit Mundschutz, Kopfbedeckung, Kittel und sterilen Handschuhen (vorher hygienische Händedesinfektion!) versehene Anästhesist setzt sich hinter den Patienten und desinfiziert die Haut (zentrifugale Sprüh-Wisch-Technik). Der Patient wird vor jedem Schritt informiert, damit er nicht erschreckt zusammenzuckt. Nach 2- bis 3-maligem Desinfizieren und Einwirkzeit des Desinfektionsmittels von ca. 1 min wird der Überschuss steril weggewischt und die Punktionsstelle mit einem sterilen Lochtuch abgedeckt.

Nun werden alle Lokalanästhetika frisch aufgezogen.

Setzen einer Hautquaddel.

Anschließend Infiltration von 1–2 ml Lokalanästhetikum 0,5–1% interspinal.

- Vorschieben der Spinalnadel durch eine Führungskanüle in den Subarachnoidalraum, bis (nach Entfernen des Mandrins) Liquor frei abtropft (Abb. 13.13) oder mit der Spritze mühelos abgezogen werden kann: dann ist der Subarachnoidalraum erreicht. Erscheint kein Liquor, kann das folgende Ursachen haben:

- die Nadel liegt nicht im Subarachnoidalraum,

- die Nadelöffnung wird von der Dura mater oder einer Nervenwurzel bedeckt. Drehen der Nadel führt dann meist zum Erfolg.

Werden Missempfindungen ( Parästhesien) ausgelöst, so hat die Nadel eine Nervenwurzel berührt. Befragen des Patienten nach der seitlichen Lokalisation der Parästhesien gibt dem Arzt Hinweise auf die Richtung der Spinalnadel.

Nach Abschluss aller Maßnahmen: Abdecken der Punktionsstelle mit sterilem Pflaster. Keine Antibiotikaprophylaxe!

Werden beim Vorschieben der Spinalnadel Parästhesien ausgelöst, darf auf keinen Fall das Lokalanästhetikum injiziert werden, da hierdurch bleibende neurologische Schäden hervorgerufen werden können!

Vielmehr muss die Nadel zurückgezogen und die Stichrichtung geändert werden. Ist der Liquor blutig tingiert, wird so lange aspiriert, bis er klar wird. Anschließend kann das Lokalanästhetikum injiziert werden. Lokalanästhetikum darf immer nur dann injiziert werden, wenn der Liquor leicht aspiriert werden kann, denn es gilt: Ohne Liquor keine Anästhesie!

Bei Verwendung einer 22-G-Nadel wird ohne Führungskanüle punktiert.

Fehler beim medianen Zugang

Beim zuvor beschriebenen medianen (von der Mittellinie ausgehenden) Zugang beruhen die meisten Versager auf falscher Lagerung des Patienten und mangelhafter Technik beim Einführen der Führungskanüle und Spinalnadel.

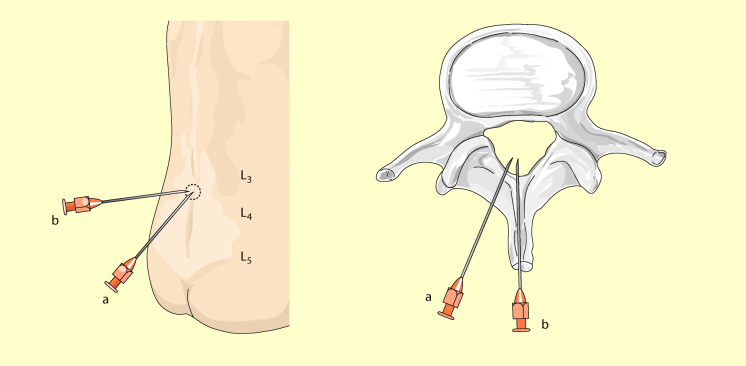

Paramedianer (seitlicher) Zugang)

Bei dieser Technik wird die 22-G-Spinalnadel 1,5 cm seitlich von der Mittellinie des Rückens – ohne Führungskanüle – in den Subarachnoidalraum vorgeschoben (Abb. 13.14). Die Vorteile dieser Methode sind: Das interspinale Band wird nicht punktiert, der Rücken braucht nicht gebeugt zu werden, die Prozedur ist weniger schmerzhaft. Der seitliche Zugang ist besonders bei Lagerungsschwierigkeiten und Verkrümmungen der Wirbelsäule indiziert.

Praktisches Vorgehen nach der Injektion des Lokalanästhetikums

Unmittelbar nach der Injektion des Lokalanästhetikums wird der Patient so gelagert, wie für die jeweils erwünschte Anästhesieausdehnung erforderlich:

Hat der Patient bei der Injektion gesessen, so wird er sofort danach hingelegt, um einen starken Blutdruckabfall und – bei Verwendung hyperbarer Lokalanästhetika – außerdem ein zu starkes Absinken des Medikaments mit ungenügender Anästhesieausbreitung nach oben zu vermeiden. Die weitere Lagerung erfolgt nach den in 10.1007/978-3-662-50444-4_5 dargestellten Prinzipien.

Soll der Patient einen Sattelblock erhalten, so bleibt er mindestens 10 min sitzen.

Hat der Patient während der Injektion auf der Seite gelegen, so

bleibt er auf der Seite liegen, wenn eine einseitige Anästhesie gewünscht wird (d. h. er wird auf die rechte Seite gelagert, wenn am rechten Bein operiert werden soll). Das Einholen einer genauen Auskunft beim Operateur über die zu operierende Seite ist dringend zu empfehlen. Bei Entnahme von Knochenspan aus dem Beckenkamm wird eine beidseitige Anästhesie angeraten, weil manche Operateure in ihren Entscheidungen sehr flexibel sein können;

wird er auf den Rücken gelegt, wenn eine Anästhesie beider Körperseiten gewünscht wird. Die Höhe der angestrebten Anästhesie wird durch die in Abb. 13.15 dargestellten Maßnahmen herbeigeführt. Hierzu wird die zunehmende Ausbreitung mit einem Kältereiz (Alkoholtupfer) geprüft und kontrolliert.

Die Phase unmittelbar nach Injektion des Lokalanästhetikums ist kritisch und bedarf daher genauester Überwachung, denn

die Anästhesie kann sich evtl. unkontrolliert ausbreiten,

der Blutdruck und die Herzfrequenz können bedrohlich abfallen.

Meist beginnt die Anästhesie sofort anzuklingen und nimmt den in Abb. 13.16 schematisch dargestellten Verlauf.

Manchmal kann der Anästhesiebeginn etwa 5–10 min auf sich warten lassen. Nach Ablauf dieser Zeit aber tritt keine Anästhesie mehr ein. Vermutlich war die Injektionstechnik nicht richtig! Eindringliches Suggerieren und landkartenartige, blutige Nadelstichspuren auf der Haut des Patienten können keine Wende herbeiführen.

In diesem Fall bleibt der Anästhesist gelassen, sticht den Patienten nicht ständig mit der Kanüle, sondern erklärt ihm: „Sie brauchen offensichtlich eine größere Menge an Betäubungsmittel als andere!“ und wiederholt kurz entschlossen die Punktion oder bricht das Verfahren ab.

Eine weitere Höflichkeitsregel für Spinalanästhesien lautet: Der Patient ist niemals „schuld“, wenn die Spinalanästhesie nicht wirkt, daher bleiben Arzt und Pflegekraft weiterhin freundlich gegenüber Patient (und Mitarbeitern)!

Überwachung kurz nach der Injektion

Genaue Beobachtung des Patienten,

Blutdruck und Puls jede Minute messen,

Ausbreitung der Anästhesie zunächst mit Kältereiz kontrollieren (nicht mit Nadelstichen!).

Frühsymptome des Blutdruckabfalls

Der Patient wird blass,

- Er sagt:

- „mir ist so komisch“,

- „die Luft ist so schlecht“,

- „mir ist übel“,

- „ich glaube, ich muss erbrechen“.

Sofortmaßnahmen beim Blutdruckabfall

Blutdruck messen: er ist niedrig!

Puls fühlen: er ist meist langsam!

Beine des Patienten hochheben.

Infusion schneller stellen und Sauerstoff zuführen.

Vasopressor injizieren, wenn der Blutdruck nicht umgehend ansteigt.

Patienten keinesfalls tröstend in den Arm nehmen: der Blutdruck fällt sonst noch mehr ab!

Der Blutdruckabfall bei Spinalanästhesie erfolgt zwar sehr rasch, kann aber durch häufige Kontrollen meist früh erkannt werden. Rechtzeitige Maßnahmen verhindern dann ein weiteres Absinken.

Weiteres Vorgehen nach Ablauf der Anschlagzeit

Die Anästhesie hat sich jetzt stabilisiert. Nun wird abschließend die Anästhesieausbreitung und -qualität überprüft.

Die Qualitätsprüfung darf aber nicht durch das Skalpell des Chirurgen erfolgen.

Ist der Patient gegen Nadelstiche (unterschiedliche Stellen überprüfen!) unempfindlich, kann mit der Operation begonnen werden.

Tipps

Wenn keine ausreichende Anästhesie eingetreten ist, könnte das woran gelegen haben?

Injektion außerhalb des Subarachnoidalraums (mit weitem Abstand der häufigste Grund)

Injektion des Lokalanästhetikums zwischen Dura und Arachnoidea (sehr selten)

- Nicht ausreichende Ausbreitung des Lokalanästhetikums im Subarachnoidalraum:

- Dosis des Lokalanästhetikums falsch kalkuliert

- Injektionsstelle zu tief, z. B. L5/S1

- Tisch in falscher Position, Lokalanästhetikum zu langsam injiziert

- Teilweiser Verlust des Lokalanästhetikums durch Zwischenwirbellöcher

Injektion einer verfallenen Substanz (extrem selten)

Ein unerklärliches Versagen der Spinalanästhesie ist extrem selten! Niemals länger als 10 min auf ein „Wunder“ warten, sondern Injektion wiederholen oder Allgemeinnarkose durchführen.

Weiteres Vorgehen während der Operation

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, man könne den Patienten mit einer rückenmarknahen Anästhesie während der Operation allein lassen. Während einer spinalen Anästhesie ist die gleiche sorgfältige Überwachung durchzuführen wie bei einer Allgemeinnarkose. Die „prophylaktische“ Gabe von Sauerstoff wird bei ausgedehnten Anästhesien empfohlen.

Blutdruckabfälle drohen nach wie vor. Besonders gefährdet sind Patienten mit koronarer Herzkrankheit (die auch ohne Beschwerden vorliegen kann) sowie Patienten mit zerebralen Durchblutungsstörungen. Ist ein Vasopressor erforderlich, werden zunächst kleine Dosen gegeben, um einen exzessiven Blutdruckanstieg mit Kopfschmerzen zu vermeiden.

Muss der Vasopressor wiederholt gegeben werden, ist die i.v.-Infusion vorzuziehen.

Der Arzt oder die Pflegekraft sind während der Operation immer in der Nähe des Kopfes des Patienten und beruhigen und überwachen ihn.

Wenn die Analgesie und Muskelrelaxierung nicht ausreichen, wird ohne zu zögern eine Allgemeinnarkose durchgeführt! Ständige Gaben von Opioidanalgetika führen mit Sicherheit zu schwerer Atemdepression. Barbiturate wirken hyperalgetisch bzw. erregend und verschlimmern die Situation nur noch mehr.

Der Arzt sagt nicht zum Patienten: „Stellen Sie sich nicht so an, das kann gar nicht weh tun!“, sondern: „Das Betäubungsmittel reicht offensichtlich bei Ihnen nicht aus. Wir werden deshalb besser eine Vollnarkose durchführen.“

Die Operation wird dann so lange unterbrochen, bis der Patient ausreichend narkotisiert ist. Keinesfalls darf eine Maskennarkose durchgeführt werden, wenn der Patient bereits höhere Dosen von Opioiden, wie z. B. Fentanyl, erhalten hat. Im Allgemeinen reicht eine flache Vollnarkose aus.

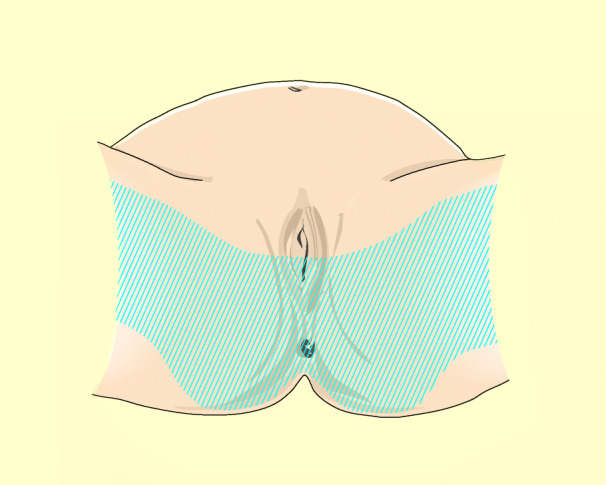

Sattelblock

Der Sattelblock ist eine Form der Spinalanästhesie, bei der sich die Ausbreitung der Betäubung auf das Perineum (Vorder- und Hinterdamm) beschränkt. Betroffen sind also nur die sakralen Segmente. Bei richtiger Technik ist die Beinmotorik vollständig erhalten.

Die Punktion wird am sitzenden Patienten bei L4/L5 (nicht höher) durchgeführt. 0,5–1 ml hyperbares Lokalanästhetikum wird injiziert; danach bleibt der Patient mindestens 10 min sitzen, damit sich die Anästhesie nur nach unten ausbreitet. Wirkt der Block, können alle Eingriffe im Gebiet der S-Segmente (Abb. 13.17) durchgeführt werden. Ein Blutdruckabfall durch die Blockade ist nicht zu erwarten, da keine Sympathikusfasern ausgeschaltet werden.

Bei Operationen an der Vulva müssen auch die Segmente L1 und L2 mit betäubt werden. Hierfür reicht der reine Sattelblock aber nicht aus. Vielmehr muss eine tiefe Spinalanästhesie durchgeführt werden.

Eine ähnliche Anästhesieausbreitung wie mit dem Sattelblock, der immer eine Spinalanästhesie ist, kann durch eine Kaudalanästhesie, die immer eine Periduralanästhesie ist, erreicht werden. Allerdings reicht hiermit die Anästhesiequalität meist nicht aus.

Komplikationen der Spinalanästhesie

Jedes Narkoseverfahren birgt gewisse Risiken und Nebenwirkungen. Das gilt auch für die Spinalanästhesie. Die vielfach aufgestellte Behauptung, Spinalanästhesien seien im Vergleich zur Allgemeinnarkose besonders ungefährlich, ist falsch.

Bei der Spinalanästhesie werden Früh- und Spätkomplikationen unterschieden.

Frühkomplikationen

Blutdruckabfall

Er tritt meist früh, d. h. innerhalb der ersten 20 min auf, nicht selten schlagartig. Ursache ist die Blockade präganglionärer Sympathikusfasern.

Therapie des Blutdruckabfalls

Volumen zuführen,

Vasopressor i.v., z. B. Akrinor, Supratonin oder Ephedrin,

Sauerstoff über Maske.

Bradykardie und Herzstillstand

Eine Bradykardie tritt bei 10-15% aller Spinalanästhesien auf; bei hohen Blockaden häufiger als bei tiefen. Die genaue Ursache ist nicht bekannt. In Einzelfällen kann die Bradykardie in eine Asystolie übergehen. Ausgeprägte Bradykardien sollten sofort mit Adrenalin (Suprarenin) i.v. behandelt werden; Atropin wirkt meist nicht rasch genug.

Totale Spinalanästhesie

Die totale Spinalanästhesie geht mit einer vollständigen Sympathikusblockade und einer Blockade der Interkostal- und Phrenikusnerven einher. Dringt das Lokalanästhetikum auch in das Gehirn ein, so verliert der Patient das Bewusstsein.

Symptome der totalen Spinalanästhesie sind:

bald nach der Injektion wird der Patient sehr aufgeregt und kann Kopf und Arme nicht mehr bewegen,

der Blutdruck ist plötzlich nicht mehr messbar,

der Patient atmet nicht mehr,

die Pupillen werden weit,

das Bewusstsein erlischt

es tritt eine Asystolie ein.

Die totale Spinalanästhesie verläuft dramatisch und ist immer lebensbedrohlich.

Therapie der totalen Spinalanästhesie

Nicht kopflos reagieren, Ruhe bewahren!

Jetzt das vorher bereitgestellte Notfallzubehör einsetzen: ggf. i.v.-Anästhetikum injizieren, endotracheale Intubation (Relaxierung beim gelähmten, bewusstlosen Patienten nicht mehr erforderlich),

Beatmung mit 100% Sauerstoff,

Beine hochheben,

Vasopressor, z. B. Akrinor, Ephedrin oder Noradrenalin (Arterenol) verabreichen,

Volumen infundieren,

bei Bradykardie/Asystolie: Adrenalin i.v. injizieren, ggf. sofortige Herzkompression (CPR).

Die Atemlähmung bei totaler Spinalanästhesie hält etwa 2–3 h an, manchmal auch länger.

Atemstörungen

Bei Blockaden über Th8 hinaus ist das exspiratorische Reservevolumen deutlich erniedrigt, bei totalem thorakalem Block ist es Null. Die Effekte sind wegen der motorischen Blockade bei der Spinalanästhesie wesentlich ausgeprägter als bei der Periduralanästhesie. In ungünstigen Fällen können Atelektasen und eine Hypoxämie auftreten.

Abfall der Körpertemperatur

In kühler Umgebung begünstigt die Vasodilatation den Abfall der Körpertemperatur. Diese Wirkung ist v. a. bei Sectio-Patientinnen, unerwünscht, weil das Neugeborene häufig ebenfalls auskühlt.

Postspinaler Harnverhalt

Die anhaltende Blockade sakraler Nerven kann zum postspinalen Harnverhalt führen. Hohe Flüssigkeitszufuhr begünstigt diese Komplikation. Kann der Patient nicht spontan Urin lassen, hilft bei einigen Patienten die Injektion von 1 Amp. Carbachol (Doryl) i.m. Dieses Cholinergikum kontrahiert die Harnblase. Allerdings müssen bis zu 3% aller Patienten nach einer Spinalanästhesie einmalkatheterisiert werden, um die Harnblase zu entlasten.

Spätkomplikationen

Diese Komplikationen treten Stunden bis Tage nach der Spinalanästhesie auf.

Kopfschmerzen

Das Syndrom des verminderten intrakraniellen Drucks äußert sich vorwiegend in okzipitalen (Hinterkopf) und beiderseitigen frontalen Kopfschmerzen, manchmal zusätzlich in Seh- und Hörstörungen. Die Schmerzen verstärken sich in der aufrechten Position und beim Pressen mit der Bauchmuskulatur. Die Gesamthäufigkeit schwerer Kopfschmerzen beträgt etwa 1%. Differenzialdiagnostisch muss an eine Meningitis gedacht werden.

Die Kopfschmerzen sind wahrscheinlich durch Liquorverlust über das Punktionsloch bedingt. Diese Öffnung kann tage- oder wochenlang bestehen bleiben (im Durchschnitt 1–2 Wochen). Die Kopfschmerzen treten meist 24–45 h nach der Durapunktion auf und halten ca. 7 Tage an. Es können aber auch andere Gründe für die Kopfschmerzen vorliegen. Die Diagnose „postspinaler Kopfschmerz “ gilt als wahrscheinlich, wenn:

der Patient solche Art von intensiven Kopfschmerzen bisher noch nicht erlebt hat,

die Kopfschmerzen sich im Sitzen oder Stehen verschlimmern,

die Schmerzen vorwiegend im Hinterkopf und Nacken lokalisiert sind,

eine Kompression der Bauchdecke den Schmerz lindert.

In der Praxis sind bei der Spinalanästhesie folgende Beziehungen wichtig:

Je jünger der Patient, desto häufiger treten Kopfschmerzen auf!

Je dicker die Spinalnadel, desto eher ist mit Kopfschmerzen zu rechnen!

Bei Frauen treten Kopfschmerzen häufiger auf als bei Männern!

Praktische Folgerungen

Grundsätzlich dünne, „nichtschneidende“ Kanülen („Pencil-point“) verwenden: 25-G- oder 26-G- evtl. auch 27-G-, bei älteren Patienten auch 22-G-Nadeln einsetzen.

Die Dura mater nicht durch mehrfache Punktionen in ein „Sieb“ verwandeln.

Bei Verwendung einer Quincke-Nadel: Nadelspitze mit der Öffnung seitlich durch die Dura mater stechen.

Keine prophylaktische Bettruhe nach der Spinalanästhesie.

Behandlung postspinaler Kopfschmerzen nach dem Schweregrad

Leichte, lagerungsabhängige Kopfschmerzen: gute Mobilisierbarkeit, rechtzeitige Zufuhr von Koffein 3×200 mg p. o. pro Tag (Erfolgsrate nach 4 h 90%, nach 72 h 70%) oder Theophyllin 3×350 mg pro Tag

Mittelstarke oder mäßige Kopfschmerzen: Mobilisierung eingeschränkt tolerierbar: Bettruhe fraglich, Koffein wie oben, Antiemetika nach Bedarf

Starke Kopfschmerzen: Mobilisierung nicht möglich. Koffein 500 mg langsam i.v. (akute Besserung bei 75%, anhaltende Besserung bei 50%; bei anhaltenden Schmerzen epiduralen Blutpatch erwägen: 20 ml Eigenblut in Höhe der ursprünglichen Punktionsstelle, danach 2 h Bauchlage, Erfolgsrate bis 85–98% innerhalb von 2 h

Nicht empfohlene oder unwirksame Maßnahmen:

prophylaktische Bettruhe nach Spinalanästhesie,

prophylaktischer Blutpatch,

vermehrte Flüssigkeitszufuhr,

prophylaktische Medikamentengabe (Theophyllin, Vasopressin, Flunarizin),

epidurale NaCl-Infusion.

Neurologische Komplikationen

Sie gehören zu den am meisten gefürchteten und schwerwiegendsten Komplikationen einer Spinalanästhesie, sind aber zum Glück sehr selten.

Die wichtigsten Komplikationen sind:

TNS (transiente neurologische Symptome) treten innerhalb von 24 h nach vollständigem Abklingen einer unauffälligen Spinalanästhesie auf. Manifestieren sich als dumpfer Schmerz in der Gesäßregion, der in beide unteren Extremitäten ausstrahlt (jedoch nicht radikulär). Er verschwindet meist nach 1–3 Tagen vollständig, kann aber auch mehrere Monate anhalten. Die genaue Ursache ist unbekannt. TNS tritt am häufigsten nach Mepivacain und Lidocain auf. Daher werden diese beiden Substanzen nicht mehr für die Spinalanästhesie empfohlen (DGAI).

Intraspinale, peridurale und intrakranielle Hämatome treten meist in der frühen postoperativen Phase auf und manifestieren sich durch neurologische Symptome wie starke Rückenschmerzen und anhaltende sensorische und motorische (Lähmungen) Störungen. Ursache ist in der Regel die Traumatisierung von Blutgefäßen durch die Kanüle oder einen Katheter. Gerinnungsstörungen und Antikoagulanzientherapie sind begünstigende Faktoren.

Arachnoiditis (Entzündung der Arachnoidea) mit Lähmung der unteren Extremitäten sowie Blasen- und Darmfunktionsstörungen.

Myelitis (Entzündung des Rückenmarks) durch Injektion des Lokalanästhetikums ins Nervengewebe (Folgen wie oben).

Infektionen: spinale/epidurale Abszesse mit Kompression des Rückenmarks, bakterielle Meningitis (Symptome: Kopfschmerzen, Fieber, Nackensteifigkeit). Erreger sind meist Streptokokken und Staphylokokken, Symptome oft bereits nach wenigen Stunden. Bei Verdacht: sofort MRT-Untersuchung.

Cauda-equina-Syndrom: Harn- und Stuhlinkontinenz und Gefühllosigkeit im Bereich der S-Segmente.

Aseptische Meningitis mit Nackensteife, Kopfschmerzen und Fieber durch meningeale Reizung.

Bei kontinuierlicher Spinalanästhesie über Katheter: chemische Arachnoiditis mit Cauda-equina-Syndrom, Restblockade in S-Segmenten, spinale Hautfistel.

Bei den geringsten Anzeichen neurologischer Komplikationen nach Spinalanästhesien, wie scharfen ausstrahlenden Rückenschmerzen oder anhaltenden sensorischen oder motorischen Ausfällen, muss sofort eine neurologische Untersuchung durchgeführt werden.

Contributor Information

Collaborators: Tobias Fink and Tilmann Müller-Wolff

Nachschlagen und Weiterlesen

- [1].Kerwat K, Wulff H, Morin A. Spinalanästhesie – Hygienestandards bei Spinalanästhesie. AINS. 2010;45:196–198. doi: 10.1055/s-0030-1249403. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- [2].Sinner B, Graf BM. Regionalanästhesie und neurologische Erkrankungen. Anaesthesist. 2010;59:781–805. doi: 10.1007/s00101-010-1776-9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- [3].van Aken H, et al. Herzstillstand während Spinalanästhesie. Anästh Intensivmed. 2011;52:916–920. [Google Scholar]

Internet

- [4].DGAI (2013) S1-Leitlinie zur Durchführung der Spinalanästhesie bei ambulanten Patienten. AWMF online. www.awmf.org

- [5].DGAI (2014) S1-Leitlinie Rückenmarksnahe Regionalanästhesie und Thromboembolieprophylaxe/antithrombotische Medikation. www.bda.de

- [6].ÖGARI (2013) Regionalanästhesie unter gerinnungshemmender Medikation. Empfehlungen der Arbeitsgruppe perioperative Gerinnung der ÖGARI. www.oegari.at [DOI] [PubMed]