Abstract

«Health and work after invasive heart procedures, rehabilitation and occupational evaluation».

Background:

Our previous experience with the “CardioWork” protocol (activated in 2005) demonstrated the usefulness of the interaction between occupational physician and cardiologist to facilitate work resumption after invasive heart procedures and subsequent rehabilitation, adapting the work tasks of the patients to the changed physical capabilities.

Objectives:

We surveyed the health conditions and employment status of the subjects previously studied, years after their completion of the protocol in order to verify its effectiveness over a long period of time.

Methods:

We contacted 125 patients included in the protocol from 2005 to 2011: 4 were deceased; 101 (94 males and 7 females; mean age: 49.2 years) participated in the study. We collected clinical data (from the hospital computer archive), as well as information on prescriptions compliance and occupation (by interview). Respondents were also asked to give a subjective judgment on their health, their re-employment, and the usefulness of the indications regarding job fitness.

Results:

In addition to the high survival rate, the survey showed maintenance of satisfactory clinical conditions (good left ventricular function, exercise tolerance, rare cardiological relapses, few sick-leave days), adherence to prescriptions, high employment rate, high level of subjective satisfaction.

Conclusions:

The study confirms the importance of appropriate rehabilitation after acute cardiac event, and the need for an interdisciplinary approach involving the occupational physician. By following this strategy, patients not only can return to work early, satisfactorily and with minimal risks, but they also tend to keep their work and to reach retirement age in good health.

Key words: Myocardial revascularization, valvular substitution, heart surgery, cardiac rehabilitation, work resumption, work fitness

Abstract

Introduzione:

La nostra precedente esperienza con il protocollo “CardioLavoro” (attivo dal 2005) ha dimostrato l’utilità dell’interazione tra medico del lavoro e cardiologo per facilitare la ripresa lavorativa dopo procedure cardiologiche invasive e successiva riabilitazione, adattando le mansioni alle mutate capacità fisiche.

Obiettivi:

Verificare lo stato di salute e la situazione lavorativa dei soggetti in precedenza indagati, anni dopo il loro completamento del protocollo.

Metodi:

Sono stati contattati 125 pazienti inseriti nel protocollo dal 2005 al 2011: 4 risultavano deceduti; 101 (94 maschi e 7 femmine; età media: 49,2 anni) hanno aderito allo studio. Sono stati raccolti i dati clinici (dall’archivio informatico ospedaliero) e informazioni su aderenza alle prescrizioni e attività occupazionale (tramite intervista). Agli intervistati è stato inoltre chiesto di esprimere un giudizio soggettivo sul proprio stato di salute, sul reinserimento lavorativo e sull’utilità delle prescrizioni riguardanti la mansione.

Risultati:

Oltre all’elevata sopravvivenza, l’indagine ha evidenziato mantenimento di soddisfacenti condizioni cliniche (buona funzione ventricolare sinistra, tolleranza allo sforzo, rare ricadute cardiologiche, poche assenze per malattia), aderenza alle prescrizioni, alto tasso d’occupazione, elevato grado di soddisfazione soggettiva.

Conclusioni:

Lo studio conferma l’importanza di un’appropriata riabilitazione dopo evento cardiaco acuto e la necessità di un approccio interdisciplinare che coinvolga il medico del lavoro. Seguendo tale strategia, i pazienti non solo possono riprendere il lavoro rapidamente, efficacemente e con minimo rischio, ma tendono a mantenerlo e a raggiungere l’età pensionabile in buone condizioni di salute.

Introduzione

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte, in Italia e nel resto del mondo. Negli ultimi anni, tuttavia, la mortalità è diminuita, sia per il contenimento dei fattori di rischio sia per il miglioramento delle procedure diagnostiche e terapeutiche (3, 6, 12). Di conseguenza, la riabilitazione di pazienti sopravvissuti a eventi acuti e/o sottoposti a procedure invasive è diventata un importante problema di salute pubblica (10, 18).

Siccome molti cardiopatici sono in età lavorativa, il progetto riabilitativo dovrebbe comprendere una valutazione occupazionale per favorire un ritorno al lavoro tempestivo e soddisfacente, riducendo nel contempo i costi sociali legati all’inattività. Questo richiede l’intervento del medico del lavoro che, conoscendo i rischi legati alla specifica mansione, è in grado di valutare l’idoneità del lavoratore in base alla sua condizione cardiovascolare (2, 4, 11).

Il nostro gruppo di lavoro adotta dal 2005 un protocollo multidisciplinare denominato “CardioLavoro”, finalizzato al reinserimento dopo evento cardiaco acuto e successiva riabilitazione (15, 17). In esso sono arruolati lavoratori operati per rivascolarizzazione miocardica (angioplastica coronarica o by-pass) o valvulopatìa, e ricoverati (in regime di day-hospital) presso la Cardiologia Riabilitativa del nostro Istituto. Il protocollo comprende fisiochinesiterapia in palestre dedicate, oltre a incontri con dietisti e psicologi, volti all’educazione alimentare e al controllo dei fattori di rischio cardiovascolari (in particolare, abitudine al fumo e sedentarietà).

Definito il profilo funzionale al termine del trattamento riabilitativo, il medico del lavoro analizza l’attività lavorativa precedente l’evento cardiopatologico, identifica il dispendio energetico presunto, espresso in multipli del metabolismo basale (METs), e lo compara con il test ergometrico, considerando sia il valore massimale (Pcrit) sia l’impegno nel turno lavorativo, che non dovrebbe superare il 35% del valore massimale stesso (13). Sono quindi formulate indicazioni circa tempi e modalità della ripresa lavorativa, consigliando eventuali limitazioni alla mansione. I pazienti sono rivalutati a sei e dodici mesi, fornendo loro eventuali nuove indicazioni.

All’ultima revisione (16), la casistica comprendeva 125 pazienti, arruolati tra il 2005 (anno d’istituzione del protocollo) e il 2011. I controlli strumentali, eseguiti nell’anno successivo alla riabilitazione, avevano evidenziato miglioramento della funzione ventricolare sinistra e della tolleranza allo sforzo; nel frattempo, 110 soggetti (88%) avevano ripreso l’attività lavorativa, 55 dei quali entro tre mesi. La ripresa occupazionale risultava influenzata dal tipo di trattamento (più rapida in caso di angioplastica), dalle richieste ergonomiche della mansione (più rapida per mansioni sedentarie o leggere) e da fattori di natura psicologica (8, 9, 16, 17). Sempre al controllo annuale, la maggioranza dei pazienti aveva riferito di rispettare -almeno parzialmente- le limitazioni alla mansione inizialmente formulate, soprattutto quelle inerenti il dispendio energetico (16, 17).

L’esperienza con il progetto CardioLavoro dimostra quindi l’utilità dell’approccio interattivo tra medico del lavoro e cardiologo per facilitare la ripresa lavorativa dopo procedure cardiologiche invasive, adattando le mansioni alle capacità fisiche residue. Per verificare i risultati a lungo termine della strategia adottata, abbiamo indagato lo stato di salute e la situazione lavorativa dei soggetti in precedenza studiati, negli anni successivi il loro completamento del protocollo.

Metodi

I 125 pazienti oggetto delle precedenti ricerche (16, 17) sono stati contattati telefonicamente o in occasione dei controlli cardiologici eseguiti dopo il completamento del protocollo sopra descritto (di durata annuale). Quattro di loro risultavano deceduti. Dei rimanenti 121, hanno aderito allo studio in 101 (83,5%), in prevalenza maschi, d’età compresa tra 33 e 70 anni (tabella 1). Non è stato possibile includere nell’indagine 20 soggetti perché irreperibili (n=14) o non collaborativi (n=6).

Tabella 1.

Caratteristiche del campione (n totale=101)

Table 1 - Sample characteristics (total n=101)

| Caratteristiche | % (n) o media (±DS) |

| Età (anni) | 49.2 (±7.8) |

| Sesso | |

| Maschio | 93.1 (94) |

| Femmina | 6.9 (7) |

| Scolarità | |

| Elementare/media inferiore | 49.5 (50) |

| Media superiore | 36.6 (37) |

| Università | 13.9 (14) |

| Dispendio energetico della mansione (METs) | |

| <2 | 33.7 (34) |

| 2-4 | 44.6 (45) |

| 4-6 | 15.8 (16) |

| >6 | 5.9 (6) |

| Tipo d’intervento | |

| Angioplastica coronarica | 67.3 (69) |

| By-pass coronarico | 18.8 (19) |

| Sostituzione valvolare | 6.9 (7) |

| Sostituzione valvolare+rivascolarizzazione | 5.9 (6) |

I dati di seguito presentati sono stati ricavati dall’archivio informatico ospedaliero e mediante intervista telefonica. In particolare, sono stati confrontati due parametri funzionali, registrati al completamento della riabilitazione e all’ultimo controllo cardiologico disponibile: la frazione d’eiezione (FE) del ventricolo sinistro (misurata mediante ecocardiografia) e il carico massimale (espresso in METs) raggiunto al test ergometrico da sforzo.

Le interviste sono state condotte da 5 a 10 anni dopo il completamento del trattamento riabilitativo, mediamente dopo 8,2 (±1,7) anni. Durante l’intervista è stato chiesto ai pazienti di esprimere una valutazione sul proprio stato di salute cardiologico, su scala da 0 a 10. I dati sono stati quindi così raggruppati: punteggio ≤5, stato di salute non soddisfacente; punteggio di 6 o 7, sufficiente/discreto; punteggio ≥8, buono/ottimale. Nel contempo, è stato chiesto agli intervistati se, completata la riabilitazione cardiologica, avessero avuto difficoltà a seguire le prescrizioni (dieta, astensione dal fumo, attività fisica, terapia farmacologica), conciliandole con il lavoro, con due risposte possibili: sì o no. È stato inoltre verificato quanti soggetti fossero occupati, quanti disoccupati e quanti fossero andati in pensione, chiedendo di esprimere un giudizio, su scala da 0 a 10, su eventuali difficoltà e problematiche incontrate nel reinserimento lavorativo (punteggio ≤5, molte difficoltà; punteggio di 6 o 7, alcune difficoltà; punteggio ≥8, difficoltà minime o assenti).

Al completamento del protocollo CardioLavoro, a 75 dei 101 pazienti arruolati nel presente studio erano state consigliate una o più limitazioni alla mansione, finalizzate a ottimizzare il rientro al lavoro, riguardanti: orario lavorativo (limitazioni consigliate nel 54,7% dei 75 casi), impegno energetico (54,7%), stress (40,0%), fattori termici e climatici (34,6%), viaggi e spostamenti (25,3%), lavoro a turni e notturno (22,6%). A essi è stato chiesto di valutare, su scala da 0 a 10, l’utilità di tali prescrizioni (punteggio ≤5, non utili; punteggio di 6 o 7, abbastanza utili; punteggio ≥8, molto utili).

I dati numerici sono espressi come media ± deviazione standard (DS).

Lo studio è stato condotto con il consenso informato dei pazienti, secondo i criteri della Dichiarazione di Helsinki.

Risultati

Nei 5-10 anni successivi il completamento del protocollo CardioLavoro, 91 dei 101 pazienti aderenti allo studio hanno svolto regolari controlli ambulatoriali (73 con cadenza annuale, 13 ogni 6-12 mesi, 5 ogni 18-24 mesi). In 20 si sono verificati nuovi eventi cardiopatologici, con necessità di ricovero ospedaliero (n=12) e/o astensione dal lavoro (per periodi variabili da una settimana a un mese), così distribuiti: aritmie (n=12), eventi ischemici (n=4), scompenso cardiaco (n=1), embolia polmonare (n=1), endocardite (n=1), sostituzione valvolare (n=1).

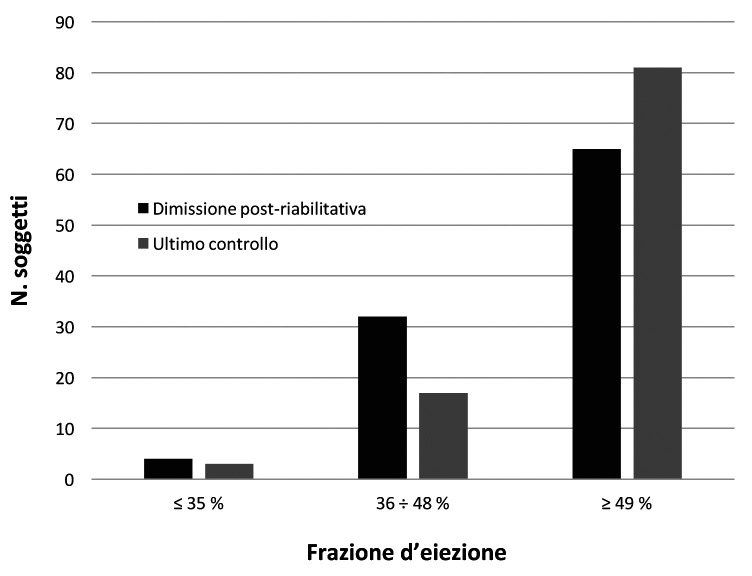

Alla misurazione più recente, la FE del ventricolo sinistro era ≥49% in 81 pazienti, 36÷48% in 17 e ≤35% in 3, risultando migliorata (rispetto alla valutazione effettuata al termine della riabilitazione cardiologica) in 22 soggetti, peggiorata in 6, stazionaria per i rimanenti (figura 1). Pure migliorata la tolleranza allo sforzo: mediamente, da 7,33±2,83 a 8,2±3,8 METs, dalla fine della riabilitazione all’ultimo controllo.

Figura 1.

Distribuzione della frazione d’eiezione del ventricolo sinistro (n=101). Le colonne “Dimissione post-riabilitativa” si riferiscono alle misurazioni effettuate al termine del trattamento conseguente la procedura invasiva cardiaca, le colonne “Ultimo controllo” alle più recenti misurazioni disponibili, effettuate in media tre anni dopo le dimissioni

Figure 1 - Distribution of left ventricle ejection fraction (n=101). The “Dimissione post-riabilitativa” [Post-rehabilitation discharge] columns refer to the measurements made at the end of the treatment following the invasive hearth procedure, the “Ultimo controllo” [Last examination] columns to the most recent available measurements, carried out on average three years after the discharge

Un paziente non ha fornito risposta all’autovalutazione della salute cardiologica. Dei restanti 100, 78 hanno espresso un giudizio buono/ottimale, 16 hanno riferito condizioni sufficienti/discrete, 6 condizioni non soddisfacenti. Alla domanda sulla aderenza alle prescrizioni, 4/101 soggetti hanno risposto affermativamente, riportando difficoltà a conciliare l’assunzione dei farmaci e/o lo svolgimento di attività fisica con orario e carico di lavoro. I rimanenti 97 non hanno riferito difficoltà.

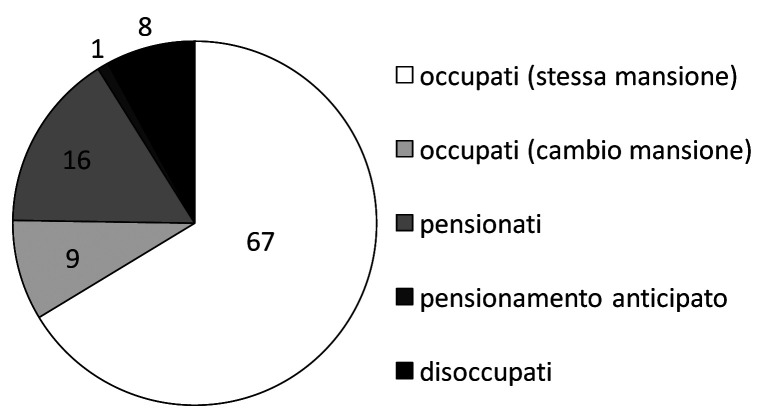

La situazione lavorativa dei 101 soggetti intervistati è schematizzata in figura 2. Settantasei (75,2%) erano occupati (di questi, 9 avevano dovuto cambiare mansione a causa della loro cardiopatìa), 17 (16,8%) erano in pensione (con un caso di pensionamento anticipato), 8 (7,9%) risultavano disoccupati.

Figura 2.

Situazione occupazionale a 5-10 anni dal completamento del protocollo “CardioLavoro” (riabilitazione e valutazione di medicina del lavoro dopo procedura cardiologica invasiva; n=101)

Figure 2 - Employment status 5-10 years after the completion of the “CardioWork” protocol (rehabilitation and occupational medicine evaluation after cardiac invasive procedure; n=101)

Novantuno soggetti1 si sono autovalutati in merito alle difficoltà incontrate nel reinserimento lavorativo: uno di loro ha riferito molte difficoltà, 12 alcune difficoltà, i rimanenti 78 un rientro con difficoltà minime o assenti.

Alla domanda sull’utilità delle indicazioni circa le limitazioni alla mansione, 70 soggetti (su 75) hanno risposto che erano risultate molto utili, 3 che erano state utili, 2 non utili.

Discussione

Non essendo possibile, per evidenti motivi di ordine etico, escludere dal programma riabilitativo alcuni pazienti, i dati ottenuti con il protocollo CardioLavoro non possono essere confrontati con quelli di un gruppo di controllo. Pur con questa limitazione, deve essere sottolineata l’elevata sopravvivenza nella coorte originaria. Come riportato nei “Metodi”, infatti, a distanza di anni solo 4 pazienti sui 125 della coorte originaria sono deceduti (mortalità: 3,2%). Il presente studio mostra inoltre, tra i sopravvissuti, il mantenimento di buone condizioni di salute cardiologica, con miglioramento della funzione ventricolare sinistra e della tolleranza allo sforzo (nella maggior parte dei casi), rari ricoveri ospedalieri, poche assenze dal lavoro per malattia, alto benessere soggettivo (solo 6 intervistati su 100 hanno riferito condizioni di salute non soddisfacenti, laddove 78 hanno espresso un’autovalutazione buona od ottimale), aderenza quasi totale alle prescrizioni. Tali dati confermano i notevoli risultati, in termini di sopravvivenza e qualità di vita, ottenuti negli ultimi decenni in cardiochirurgia e angiografia interventistica, grazie soprattutto al perfezionamento delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica (3, 6, 12), e l’utilità della successiva riabilitazione cardiologica (10, 18). Deve essere inoltre riconosciuto il ruolo del Medico di Medicina Generale, che segue nel tempo i pazienti, favorendo l’aderenza alle prescrizioni (5).

Proprio in considerazione della migliorata prognosi delle cardiopatie, il protocollo CardioLavoro nasce dall’esigenza di fornire al medico di famiglia e al medico competente aziendale una valutazione obiettiva della capacità lavorativa dopo procedure invasive cardiache, offrendo nel contempo suggerimenti per un razionale ritorno al lavoro (15). I benefici più rilevanti nel breve termine sono l’elevata percentuale di soggetti che riprendono il lavoro (quasi il 90% a un anno dall’evento acuto), maggiore di quelle riportate in altri recenti studi (1, 7, 19), e il breve tempo in cui questo avviene (nei primi mesi), con ripresa lavorativa anche per i meno giovani e per chi svolge mansioni pesanti. Il dispendio energetico dell’attività precedente è il parametro che maggiormente condiziona i tempi di ripresa. Ovviamente, pazienti sottoposti a interventi toracotomici impiegano più tempo a riprendere il lavoro di quelli sottoposti ad angioplastica, e la ripresa è più veloce per chi svolge mansioni sedentarie o leggere. L’alta percentuale di soggetti che rispettano (almeno in parte) le limitazioni è un altro risultato degno di nota (16, 17). La nostra esperienza conferma, tra l’altro, le pionieristiche osservazioni di Mompere et al. (11), i quali hanno descritto una più frequente ripresa lavorativa, in pazienti operati di by-pass coronarico, quando il medico del lavoro interviene nell’iter riabilitativo. In tempi più recenti, l’opportunità di una valutazione di secondo livello per favorire il ritorno al lavoro del cardiopatico è stata evidenziata anche da autori italiani (2, 4).

L’indagine qui riportata indica che le ricadute occupazionali positive si mantengono negli anni successivi il completamento del protocollo: solo una minoranza dei partecipanti allo studio risulta disoccupata (o ha dovuto cambiare mansione); tutti gli altri permangono reinseriti nel lavoro svolto prima dell’evento cardiopatologico (con qualche limitazione) o hanno raggiunto la pensione rimanendo occupati. Gli intervistati hanno inoltre riportato scarse difficoltà nel rientro al lavoro e notevole utilità dei consigli da noi formulati circa l’idoneità alla mansione, con alta aderenza alle indicazioni. Questo è stato evidentemente possibile grazie alla collaborazione dei medici aziendali e dei datori di lavoro, dimostrando che, con indicazioni chiare e razionali, si possono ottenere ottimi risultati.

In conclusione, dati rilevanti del presente studio sono: l’elevata sopravvivenza, il mantenimento di soddisfacenti condizioni cliniche, l’aderenza alle prescrizioni, l’alto tasso d’occupazione, l’elevato grado di soddisfazione soggettiva. Si conferma l’importanza di un’appropriata riabilitazione dopo evento cardiaco acuto e di un approccio interdisciplinare che preveda il coinvolgimento del medico del lavoro. Seguendo tale strategia, i pazienti non solo possono riprendere il lavoro rapidamente, efficacemente e con minimo rischio, ma tendono a mantenerlo e a raggiungere l’età pensionabile in buone condizioni di salute, fisica e mentale.

Gli autori non hanno dichiarato alcun potenziale conflitto di interesse in relazione alle materie trattate nell’articolo

Footnotes

1 Per coincidenza, questo numero (91) è uguale a quello dei soggetti che hanno eseguito regolari controlli ambulatoriali (cfr. “Risultati”, prima riga): si tratta tuttavia di due sottopopolazioni diverse.

Bibliografia

- 1.Babić Z, Pavlov M, Oštrić M, et al. Re-initiating professional working activity after myocardial infarction in primary percutaneous coronary intervention networks era. Int J Occup Med Environ Health. 2015;28:999–1010. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00478. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Borchini R, Ferrario MM. Cardiopatie e lavoro: dalla riabilitazione al reinserimento lavorativo. Med Lav. 2010;101(suppl 2):50–56. [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Bucholz EM, Butala NM, Ma S, et al. Life expectancy after myocardial infarction, according to hospital performance. N Engl J Med. 2016;375:1332–1342. doi: 10.1056/NEJMoa1513223. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Cupelli V, Mucci N. Cardiovasculopatie professionali. G Ital Med Lav Erg. 2010;32(4, suppl):156–159. [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Cupples M, Heron N. What to do after cardiac rehabilitation programs: the role of the general practitioner in cardiovascular prevention. Monaldi Arch Chest Dis. 2016;86:755. doi: 10.4081/monaldi.2016.755. j[doi: 10.4081/monaldi.2016.755] [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Dégano IR, Salomaa V, Veronesi G, et al. Twenty-five-year trends in myocardial infarction attack and mortality rates, and case-fatality, in six European populations. Heart. 2015;101:1413–1421. doi: 10.1136/heartjnl-2014-307310. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Dreyer RP, Xu X, Zhang W, et al. Return to work after acute myocardial infarction: a comparison between young women and men. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2016;9(2 Suppl 1):S45–S52. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.115.002611. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Fiabane E, Argentero P, Calsamiglia G, et al. Does job satisfaction predict early return to work after coronary angioplasty or cardiac surgery. Int Arch Occup Environ Health. 2013;86:561–569. doi: 10.1007/s00420-012-0787-z. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Fiabane E, Giorgi I, Candura SM, Argentero P. Psychological and work stress assessment of patients following angioplasty or heart surgery: results of 1-year follow-up study. Stress Health. 2015;31:393–402. doi: 10.1002/smi.2564. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.McMahon SR, Ades PA, Thompson PD. The role of cardiac rehabilitation in patients with heart disease. Trends Cardiovasc Med. 2017 doi: 10.1016/j.tcm.2017.02.005. doi: 10.1016/j.tcm.2017.02.005. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Monpere C, Francois G, Rondeau du Noyer C, Phan Van J. Return to work after rehabilitation in coronary bypass patients. Role of the occupational medicine specialist during rehabilitation. Eur Heart J. 1988;9(suppl L):48–53. doi: 10.1093/eurheartj/9.suppl_l.48. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics - 2016 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2016;133:e38–e360. doi: 10.1161/CIR.0000000000000350. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Pezzagno G, Capodaglio E. Pavia: La Goliardica Pavese; 1991. Criteri di valutazione energetica delle attività fisiche. [Google Scholar]

- 14.Scafa F, Calsamiglia G, Cadei P, et al. Il protocollo “CardioLavoro” per il reinserimento lavorativo del cardiopatico: follow-up a 10 anni. G Ital Med Lav Erg. 2016;38(3) suppl:40. [Google Scholar]

- 15.Scafa F, Calsamiglia G, Colombi R, et al. Protocollo “CardioLavoro”: presentazione di un modello di valutazione del reinserimento lavorativo dopo evento cardiaco acuto e dati preliminari. G Ital Med Lav Erg. 2008;30(3) suppl 2:169–171. [Google Scholar]

- 16.Scafa F, Calsamiglia G, Pallavicini S, et al. Reinserimento lavorativo dopo angioplastica coronarica o cardiochirurgia: aggiornamento dei dati del protocollo “CardioLavoro”. G Ital Med Lav Erg. 2014;36(4, suppl):47. [Google Scholar]

- 17.Scafa F, Calsamiglia G, Tonini S, et al. Return to work after coronary angioplasty or heart surgery: a 5-year experience with the “CardioWork” protocol. J Occup Environ Med. 2012;54:1545–1549. doi: 10.1097/JOM.0b013e3182677d54. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Shepherd CW, While AE. Cardiac rehabilitation and quality of life: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2012;49:755–771. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2011.11.019. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Worcester MU, Elliott PC, Turner A, et al. Resumption of work after acute coronary syndrome or coronary artery bypass graft surgery. Heart Lung Circ. 2014;23:444–453. doi: 10.1016/j.hlc.2013.10.093. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]