Abstract

Objetivos

Determinar el porcentaje de autorías femeninas en artículos originales publicados durante 2 períodos en la revista Atención Primaria y evaluar si existen diferencias entre categorías de autoría (primera, última autora y coautora) entre ambos.

Diseño

Estudio transversal.

Emplazamiento

Producción científica femenina publicada durante 2007-2008 y 2017-2018.

Participantes

Centrado en los artículos originales.

Mediciones principales

Se recogieron en un formulario ad hoc las variables: género con base en el nombre del autor, número total de mujeres y hombres que figuraban como autores y orden de autoría. Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas y se utilizó la prueba de χ2 para determinar la evolución de los porcentajes por tipo de autoría y género.

Resultados

Se analizaron un total de 108 artículos en el período 2007-2008 y 100 en el 2017-2018. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de autoras y autores dentro de los períodos ni entre ambos. En 2007-2008 se identificaron un total de 548 autorías y 540 en 2017-2018; el porcentaje de autoras fue del 48,7% y del 54,4%, respectivamente. Solo se observó un aumento del porcentaje de primeras autoras interperíodo.

Conclusiones

Prácticamente una de cada 2 autorías de artículos originales publicados en la revista Atención Primaria era femenina. Asimismo, se observó un incremento significativo en el porcentaje de primeras autoras entre ambos períodos. No obstante, y a pesar del mayor número de trabajadoras sanitarias, las últimas autoras se mantienen sin cambios, lo que apunta a la persistencia de infrarrepresentación femenina.

Palabras clave: Atención Primaria de salud, Autoría, Bibliometría, Distribución por sexo, Revistas como tema, Sesgo de género

Abstract

Objectives

To determine the percentage of female authors in original articles published during 2 periods, in the journal of Atención Primaria (Primary Care), and to examine the differences between the categories of authorship (first, last author, and co-author) between both periods.

Design

Cross-sectional study.

Setting

Feminine scientific production published during the periods 2007-2008 and 2017-2018.

Participants

The study was focused on original articles.

Main measurements

The following variables were collected in an ad hoc form: gender based on the name of the author, total number of women and men appearing as authors, and order of authorship. Absolute and relative authorship frequencies were calculated, and the χ2 test was used to examine the evolution of the percentages by type of authorship and gender.

Results

A total of 108 articles were analysed in 2007-2008, and 100 in 2017-2018. No statistically significant differences were observed between the mean numbers of women authors within and between periods. In 2007-2008 a total of 548 female authors were identified and 540 in 2017-2018, the percentage of female authors was 48.7% and 54.4%, respectively. Only an increase in the percentage of first authors was observed between periods.

Conclusions

Practically one out of every 2 authors of original articles published in the journal Atención Primaria was female. There was also a significant increase in the percentage of female first authors between the 2 periods. Nevertheless, and despite the greater number of health workers, the number of latest female authors remain unchanged, which points to the persistence of female under-representation.

Keywords: Primary Health care, Authorship, Bibliometrics, Gender bias, Journals as a topic, Gender distribution

Introducción

En la actualidad, las profesiones sanitarias están altamente feminizadas. En España, el porcentaje de mujeres colegiadas en 2015 era superior o igual al de hombres en muchas disciplinas: enfermería (84,2%), farmacia (71,5%), podología (59,3%) y químicas (51,0%)1 Aproximadamente un 70% del personal asalariado en sanidad entre 2012 y 2016 eran mujeres tanto en el sector público como en el privado, con propensión al aumento2. No obstante, y a pesar de la puesta en marcha de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 20073, esta mayor representación de la mujer en el mundo laboral sanitario no se traduce en una mayor presencia de liderazgo en el mundo científico ni mayor representación en puestos de responsabilidad. En 2014 las sociedades científicas españolas muestran infrarrepresentación femenina en las juntas directivas: el porcentaje de mujeres oscila desde el 67,2% en enfermería hasta el 30,1% en medicina4. En el mundo de la salud pública y epidemiología no solamente se ha constatado una minoría de mujeres contratadas en puestos de dirección, sino una menor presentación y financiación de proyectos de investigación liderados por mujeres5, así como una menor representación en editoriales6. La presencia de mujeres en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) supone el 33,9% del total de la distribución del personal científico en el área de investigación biomédica (38,3% científicas titulares; 36,2% investigadoras científicas y 23,6% profesoras de investigación), sin llegar a la equidad entre los sexos7. A pesar del incremento de mujeres en proyectos de investigación nacionales y europeos, estas rondan un mero 30% y en revistas científicas de editoriales del CSIC apenas superan el 40% en consejos directivos y equipos de dirección, lo que refleja la existencia de techos de cristal que dificultan el acceso de la mujer a puestos de liderazgo.

El número de artículos que publica un autor es un indicador de producción científica. El análisis de la autoría de publicaciones en revistas de alto impacto determina la calidad de la representación de la mujer en una determinada disciplina. Estudios llevados a cabo recientemente en los campos de cardiología, dermatología, pediatría y otras disciplinas muestran un aumento progresivo de la participación femenina, pero la supremacía masculina sigue manteniéndose6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Asimismo, la posición que ocupa un autor en un artículo es relevante para valorar la responsabilidad en un proyecto: son consideradas de mayor prestigio la primera y la última autorías. La mujer acostumbra a ocupar puestos de primera autoría y coautorías, que implican mayor carga de trabajo y, ocasionalmente, la última autoría es firmada por aquellos que lideran el estudio (sin necesariamente participar en tareas de peso) y son, en su mayoría, hombres6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Del mismo modo, si analizamos la autoría global dentro de un mismo artículo, los artículos encabezados por autoras acostumbran a tener un mayor número de coautoras que los encabezados por autores y las primeras autoras suelen cooperar con las últimas autoras12, 15, 16. La representación no equitativa en investigación mantiene la brecha entre los géneros.

Respecto al ámbito de la Atención Primaria (AP), se han llevado a cabo algunos estudios que analizan la autoría en revistas del campo de la medicina de familia17. Sin embargo, no se han identificado estudios que analicen la disparidad entre géneros en el ámbito de la AP. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el porcentaje de autoras de los artículos originales publicados durante 2 períodos en la revista Atención Primariay analizar la tendencia de la autoría femenina entre ambos períodos: 2007-2008 y 2017-2018.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal bibliométrico de todos los artículos originales publicados en la revista Atención Primaria durante 2007-2008 y 2017-2018. La fuente de información fue la página web de la revista, donde consta el nombre completo de los autores y el orden de autoría. La revisión la llevaron a cabo de forma independiente 2 investigadoras (MGS y AGL) en febrero de 2019 analizando manualmente todos los artículos originales publicados en la revista Atención Primaria. Se descartaron editoriales, cartas al director, artículos especiales y otros manuscritos.

Se determinó el género de la autoría de acuerdo con estudios bibliométricos recientes4, 12, 14, 15, clasificándose en primera, última autoría y coautorías. Se consideró femenino el nombre de la autora si correspondía con uno de los registrados en el catálogo de nombres femeninos en Wikipedia18. Cuando existieron discrepancias, las investigadoras realizaron una búsqueda de forma independiente del nombre y apellidos correspondientes a la autoría en Google y Linkedin. Se recogieron en un formulario ad hoc las siguientes variables: género con base en el nombre, número total de mujeres y hombres que figuraban como autores y orden de autoría.

Se consideró primera autoría a todos aquellos firmantes de artículos como únicos autores y a los que figuraban en primer lugar en artículos de 2 autorías o más. Como última autoría se contabilizó el segundo firmante en artículos con 2 únicos autores y el último firmante en artículos de más de 3. Se consideraron coautorías a los autores comprendidos entre la primera y la última autoría en artículos con al menos 3 autores.

Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas para primeras y últimas autorías y coautorías en los períodos a estudio por separado y de forma global. Además, se calcularon las odds ratio (OR) para cada una de las autorías por género. Se utilizó la prueba χ2 para determinar las diferencias en el porcentaje de mujeres según tipo de autoría y compararlo con el de hombres. Asimismo, se calcularon las medias de autorías por artículo en ambos períodos y se compararon con la prueba de t de Student. El análisis estadístico se abordó con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 y el programa DistillerSR Forest Plot Generator from Evidence Partners.

El objeto de esta investigación fueron los artículos originales y sus autorías, por lo que no se requirió la aprobación de un comité ético de investigación.

Resultados

Se analizaron un total de 108 artículos en el período 2007-2008 con una media de 5,1 autorías y de 100 artículos en el 2017-2018 con 5,4 autorías de promedio (fig. 1). En la tabla 1 se describen el número de autorías por artículo según género y período evaluado. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de autoras y autores dentro de los períodos evaluados ni entre ambos. El género de un total de 3 coautorías de 2 artículos no pudo ser identificado, por lo que los artículos en los que participaban no se tuvieron en cuenta para el análisis.

Figura 1.

Esquema del estudio.

Tabla 1.

Número de autores y autoras por artículo en los períodos evaluados

| Período 2007-2008 (n = 108 artículos) | Período 2017-2018 (n = 100 artículos) | p (interperíodo) | |

|---|---|---|---|

| Número de autores por artículo, media (DE) | 2,60 (1,67) | 2,46 (1,56) | 0,528 |

| Número de autoras por artículo, media (DE) | 2,47 (1,72) | 2,94 (2,02) | 0,073 |

| p intraperíodo (autores/autoras) | 0,613 | 0,087 |

DE: desviación estándar.

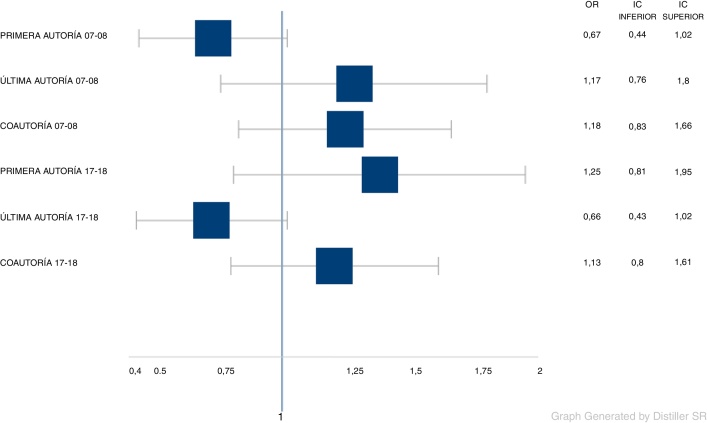

En el período de 2007-2008 se identificaron un total de 548 autorías, de las que un 48,7% correspondían a autoras. Respecto al período 2017-2018, el porcentaje de autoras fue del 54,4% de un total de 540 autorías. En la tabla 2 se describen las frecuencias absolutas y relativas del tipo de autoría según género y período evaluado. En las Figura 2, Figura 3 se muestran las OR de autorías entre mujeres y hombres intraperíodo e interperíodo. Solo se observó un aumento de las mujeres primeras autoras interperíodo (tabla 2 y fig. 3), sin observarse otras relaciones estadísticamente significativas entre períodos, ni dentro de cada uno de los períodos.

Tabla 2.

Frecuencias absolutas y relativas del tipo de autoría según género y período evaluado

| Período 2007-2008 (n = 548 autorías) n (%) |

p intraperíodo | Período 2017-2018 (n = 540 autorías) n (%) |

p intraperíodo | p interperíodo | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||

| Primera autoría | 64 (59,3) | 44 (40,7) | 0,068 | 41 (41,0) | 59 (59,0) | 0,319 | 0,012 |

| Última autoría | 50 (48,1) | 54 (51,9) | 0,514 | 54 (54,0) | 46 (46,0) | 0,075 | 0,405 |

| Coautorías | 167 (49,7) | 169 (50,3) | 0,381 | 151 (44,4) | 189 (55,6) | 0,531 | 0,190 |

| Total | 281 (51,3) | 267 (48,7) | 246 (45,6) | 294 (54,4) | |||

Figura 2.

Odds ratio (OR) de autorías entre mujeres y hombres en cada uno de los períodos analizados.

Figura 3.

Odds ratio (OR) de autorías entre mujeres y hombres entre los artículos publicados en los períodos 2007-2008 y 2017-2018.

Discusión

Casi una de cada 2 autorías de artículos originales publicados en la revista Atención Primaria era femenina, con una media y unos porcentajes de autoras similares a los de los autores en ambos periodos. Asimismo, se observó un incremento significativo del 18,3% en el porcentaje de primeras autoras entre ambos períodos.

El porcentaje global de autoras fue sustancialmente mayor que en otras disciplinas estudiadas: 43% en dermatología9, 33,1% en cardiología16 y más del 30% en oftalmología13. Estos resultados son alentadores para las investigadoras en AP, con una representación femenina destacable en la revista analizada respecto a otras áreas de las ciencias de la salud8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El estudio actual también mostró un incremento significativo de primeras autoras entre los 2 períodos evaluados, consistente con estudios previos realizados en revistas como Medicina Clínica14. Las primeras autoras totales suponían alrededor del 50%, porcentaje superior al observado en otras disciplinas8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Este porcentaje de primeras autoras también fue superior al observado en el estudio llevado a cabo en revistas de medicina de familia17. Una posible explicación de estos resultados sería el carácter multidisciplinar de la AP, que incluye disciplinas altamente feminizadas, como, por ejemplo, enfermería o farmacia. No obstante, también podría deberse a un aumento de las publicaciones de médicas de familia. La revista Atención Primaria no incluye la disciplina de los autores en su afiliación, así que no ha sido posible explorar más ampliamente estos hallazgos.

La identificación de las autorías por sexo de un artículo determina la productividad científica. Los puestos de primera y última autoría son un distintivo en cuanto a liderazgo en la publicación, a diferencia de las coautorías. Estas posiciones no alcanzan el 50% de representación femenina: presentan los menores porcentajes entre autorías y son ocupados asiduamente por hombres8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Las OR observadas en investigaciones previas mostraban mayor probabilidad de que una mujer sustentase puestos de primera autoría y coautorías, inversamente a lo ocurrido en los puestos de última autoría8, 9. Sin embargo, en nuestro estudio no se observaron diferencias entre últimas autorías y coautorías ni intraperíodo ni entre períodos, así como tampoco en el análisis de las medias de autores por artículo. Estos resultados deben interpretarse con precaución, ya que, a pesar de la mejor representación femenina en la revista evaluada, los puestos de última autoría y coautoría se mantienen sin cambios. Esto indica el predominio femenino en puestos de mayor labor, que ya ha sido constatado recientemente por Benoit Macaluso et al.19, si bien no se ha observado un aumento paralelo en las últimas autorías por mujeres. Por ello, no debemos mitigar los esfuerzos para incrementar la participación femenina en investigación, promoviendo medidas integradoras en AP hacia la equidad de género en todos los niveles de la ciencia, que ya se están adoptando en diferentes ámbitos para eliminar las barreras a las que se ha enfrentado la mujer en el mundo sanitario y científico20, 21, 22, 23, 24.

La presencia de la mujer en el mundo científico es fundamental para evitar sesgos de conocimiento y para aumentar la calidad científica25. Si bien la representación de la mujer en AP prosperó en investigación, no se observa una representatividad congruente con la feminización en las esferas obreras, que implica en algunas ramas más del 70% de los profesionales2. Este sector está experimentando un aumento progresivo de las trabajadoras sanitarias pero, sin embargo, suponen menos del 40% en los puestos de investigación7, lo que se asocia a una deficiente integración de la mujer en esta parcela de la ciencia. En nuestro estudio, el total de mujeres fue del 51,6%, sin superar el 50% en puestos de primera y última autoría, datos estos que demuestran una infrarrepresentación de la mujer en el sector de la investigación en AP. No obstante, los resultados confirmaron una mejor representación femenina respecto a otras revistas de otras especialidades y ámbitos sanitarios8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

A pesar de la aparente evanescencia de los techos de cristal y la mayor presencia de la mujer en AP, la infrarrepresentación también se propaga a las estructuras directivas de las sociedades científicas españolas4. Además, García Calvente et al.5 describen la brecha existente entre géneros en la solicitud y financiación de proyectos en salud pública, que resulta ventajosa para los hombres. Asimismo, se ha demostrado la existencia de prejuicios subconscientes que motivan la menor financiación de proyectos femeninos, que tienen en cuenta al investigador y, en menor medida, la calidad de la propuesta26. A pesar de todo, el ámbito biomédico parece conceder un mayor número de premios de investigación a mujeres, que en muchos casos superan a los masculinos27.

El estudio analizó la tendencia en la participación femenina en la revista Atención Primaria basándose en estudios bibliométricos previos. Solo se observaron diferencias en puestos de primera autoría, seguramente debido al tamaño poblacional limitado por el número de artículos publicados en la revista en los períodos analizados.

En la versión del año 2017 de los Journal Citation Reports, la categoría de AP incluye 19 revistas, por lo que los resultados no son extrapolables a todo el ámbito científico de la AP. En un futuro sería interesante determinar la situación en otras revistas en este ámbito para evaluar la situación de forma global. No obstante, los resultados podrían verse alterados en revistas con diferente factor de impacto por la desigualdad de financiación entre los autores, que posibilita mayor acceso a revistas más importantes. Algunas preguntas se mantienen sin responder en el presente de la AP, como el número de citaciones según el sexo, que dan una visión de la productividad, evaluadas en estudios previos6, 8, 9, 28, así como la participación entre géneros dentro de un mismo artículo, como se hace en otras disciplinas12, 15, 16 y que da valor a la figura del mentor. Futuras investigaciones deberían estudiar también la influencia de la posición senior en la publicación de artículos y sería recomendable verificar la existencia de barreras hacia el avance de la mujer y abordar cualitativamente los determinantes de la disparidad de género en la publicación de artículos.

El objetivo de este estudio era analizar la autoría femenina de artículos originales en la revista Atención Primaria, que resultó ser, de forma global, equiparable a la masculina. Uno de los resultados más relevantes fue el incremento del número de primeras autoras entre los 2 períodos estudiados junto con la ausencia de cambios en los puestos de última autoría y coautoría, lo que advierte el estrechamiento de la brecha entre géneros en la revista. Este proyecto estudió desde una perspectiva de género la situación de la investigación femenina en Atención Primaria y contribuye al conocimiento de este campo, hasta ahora poco explorado, e invita a una futura reflexión de las sociedades científicas que asegure una investigación basada en la igualdad.

Lo conocido sobre el tema

-

•

Respecto a los hombres, en la publicación de artículos originales de diferentes disciplinas, la mujer ha tenido que enfrentarse a diferentes barreras, que parecen estar desapareciendo poco a poco.

-

•

La infrarrepresentación de la mujer en el mundo de la investigación respecto al sector laboral ha sido un tema estudiado en diversos campos de las ciencias de la salud.

-

•

La falta de estudios de representación femenina en revistas del ámbito de la Atención Primaria hacía patente la necesidad de investigación en este sector.

Qué aporta este estudio

-

•

Se ha encontrado un aumento de primeras autoras en los períodos evaluados en artículos originales de la revista Atención Primaria, sin diferencias en puestos de última autoría y coautorías.

-

•

La mujer muestra mejor representación en la revista Atención Primaria respecto a otras disciplinas y revistas analizadas.

-

•

La mujer se está abriendo camino en el mundo de la investigación en Atención Primaria, pero todavía persiste la infrarrepresentación del sector respecto al aumento de trabajadoras sanitarias.

Financiación

La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Agradecimientos

Agracedemos a la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) su ayuda para publicar este artículo en acceso abierto.

Footnotes

Se presentaron resultados preliminares de este estudio en el Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología (WSCITECH19), celebrado en Tarrasa (Barcelona) el 6 y 7 de marzo de 2019.

Bibliografía

- 1.Instituto Nacional de Estadística (INE). España en cifras 2017 [Internet]. Madrid: INE; 2017 [consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#6.

- 2.Federación de Sanitad y Sectores Socisanitarios (FSS) Comisiones Obreras (CCOO); Madrid: 2017. Estudio sobre el empleo en el sector sanitario FSS de CCOO 2012-2016 [Internet] [consultado el 3 julio de 2019]. Disponible en: http://www.sanidad.ccoo.es/comu. [Google Scholar]

- 3.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado núm. 71 de 23 de marzo de 2007 [Internet]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id = BOE-A-2007-6115.

- 4.Casado-Mejía R., Botello-Hermosa A. Representatividad de las mujeres en las sociedades científicas españolas del ámbito de la salud en 2014. Gac Sanit. 2015;29:209–212. doi: 10.1016/j.gaceta.2014.09.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.García-Calvente M. del M., Ruiz-Cantero M.T., del Río-Lozano M., Borrell C., López-Sancho M.P. Desigualdades de género en la investigación en salud pública y epidemiología en España (2007-2014) Gac Sanit. 2015;29:404–411. doi: 10.1016/j.gaceta.2015.07.013. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Schisterman E.F., Swanson C.W., Lu Y.-L., Mumford S.L. The changing face of epidemiology: Gender disparities in citations? Epidemiology. 2017;28:159–168. doi: 10.1097/EDE.0000000000000593. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Informe de mujeres investigadoras 2018 [Internet]. Madrid: CSIC; 2018 [consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.imse-cnm.csic.es/docs/inicio/mujeres_investigadoras_2018.pdf.

- 8.Bendels M.H., Müller R., Brueggmann D., Groneberg D.A. Gender disparities in high-quality research revealed by Nature Index journals. PLoS One. 2018;13:e0189136. doi: 10.1371/journal.pone.0189136. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Bendels M.H.K., Dietz M.C., Brüggmann D., Oremek G.M., Schöffel N., Groneberg D.A. Gender disparities in high-quality dermatology research: A descriptive bibliometric study on scientific authorships. BMJ Open. 2018;8:e020089. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020089. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Fischer J.P., Wininger A.E., Scofield D.C., Tucker A., Kacena-Merrell E.J., Whipple E.C. Historical analysis of bibliometric trends in the journal of pediatric orthopaedics with a particular focus on sex. J Pediatr Orthop. 2018;38:e168–e171. doi: 10.1097/BPO.0000000000001124. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Brinker A.R., Liao J.L., Kraus K.R., Young J., Sandelski M., Mikesell C., Bibliometric analysis of gender authorship trends and collaboration dynamics over 30 years of spine 1985 to 2015 Spine (Phila Pa 1976). 2018;43:E849–E854. doi: 10.1097/BRS.0000000000002562. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Fishman M., Williams W.A., 2nd, Goodman D.M., Ross L.F. Gender differences in the authorship of original research in pediatric journals, 2001-2016. J Pediatr. 2017;191:244–2490. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.08.044. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Mimouni M., Zayit-Soudry S., Segal O., Barak Y., Nemet A.Y., Shulman S. Trends in authorship of articles in major ophthalmology journals by gender, 2002-2014. Ophthalmology. 2016;123:1824–1828. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.04.034. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Padilla-Navas I., Soler Sempere M.J., Zamora Molina L., García-Pachón E. Desigualdad de género en la autoría de artículos médicos: análisis de Medicina Clínica en 1999 y 2014. Med Clin (Barc). 2015;145:e31–e32. doi: 10.1016/j.medcli.2015.02.016. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Piper C.L., Scheel J.R., Lee C.I., Forman H.P. Gender trends in radiology authorship: A 35-year analysis. Am J Roentgenol. 2016;206:3–7. doi: 10.2214/AJR.15.15116. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Ouyang D., Sing D., Shah S., Hu J., Duvernoy C., Harrington R.A. Sex disparities in authorship order of cardiology scientific publications. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2018;11:e005040. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005040. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Schrager S., Bouwkamp C., Mundt M. Gender and first authorship of papers in family medicine journals 2006--2008. Fam Med. 2011;43:155–159. [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Nombres por género [Internet]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013 [consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Nombres_por_g%C3%A9nero.

- 19.Macaluso B., Larivière V., Sugimoto T., Sugimoto C.R. Is science built on the shoulders of women? A study of gender differences in contributorship. Acad Med. 2016;91:1136–1142. doi: 10.1097/ACM.0000000000001261. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Mathad J.S., Reif L.K., Seo G., Walsh K.F., McNairy M.L., Lee M.H. Female global health leadership: Data-driven approaches to close the gender gap. Lancet. 2019;393(10171):521–523. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30203-X. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Borrell C., Vives-Cases C., Domínguez-Berjón M.F., Álvarez-Dardet C. Las desigualdades de género en la ciencia: Gaceta Sanitaria da un paso adelante. Gac Sanit. 2015;29:161–163. doi: 10.1016/j.gaceta.2015.03.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Felicitas Dominguez-Berjón M., Godoy P., Ruano-Ravina A., Negrín MÁ, Vives-Cases C., Álvarez-Dardet C. Acceptance or decline of requests to review manuscripts: A gender-based approach from a public health journal. Account Res. 2018;25:94–108. doi: 10.1080/08989621.2018.1435280. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Latimer J., Cerise S., Ovseiko P.V., Rathborne J.M., Billiards S.S., El-Adhami W. Australia's strategy to achieve gender equality in STEM. Lancet. 2019;393(10171):524–526. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32109-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Mujeres y ciencia [Internet]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 2019 [consultado el 3 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.csic.es/es/el-csic/ciencia-en-igualdad/mujeres-y-ciencia.

- 25.Campbell L.G., Mehtani S., Dozier M.E., Rinehart J. Gender-heterogeneous working groups produce higher quality science. PLoS One. 2013;8:e79147. doi: 10.1371/journal.pone.0079147. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Witteman H.O., Hendricks M., Straus S., Tannenbaum C. Are gender gaps due to evaluations of the applicant or the science? A natural experiment at a national funding agency. Lancet. 2019;393(10171):531–540. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32611-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Alcón A., Peña T., Arrizabalaga P. Mujeres médicas e investigación en salud. Med Clin (Barc). 2012;138:343–348. doi: 10.1016/j.medcli.2011.03.026. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Larivière V., Ni C., Gingras Y., Cronin B., Sugimoto C.R. Bibliometrics: Global gender disparities in science. Nature. 2013;504:211–213. doi: 10.1038/504211a. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]