Gerade Digitalisierungsprojekte zeichnen sich meist durch einen hohen Innovationgrad und somit hohe Unsicherheiten bei der wirtschaftlichen Beurteilung aus. Mit dem "Fail Fast Indicator" lässt sich früh und nachvollziehbar bewerten, ob ein Projekt fortgeführt oder besser abgebrochen werden sollte. Sein Einsatz erfordert ein Umdenken in Unternehmen.

Methoden der klassischen Projektbewertung, wie beispielsweise die Business-Case-Rechnung vor Projektstart oder der Earned-Value-Ansatz während der Projektdurchführung, setzen eine möglichst exakte Planung voraus und versuchen, den erwarteten Nutzen und aktuellen Projektstand daran zu messen. Für Innovationsprojekte sind solche Ansätze nur bedingt bis gar nicht nutzbar, da diese sich einer exakten Planung entziehen. Zudem fokussieren klassische Projekt-Controlling-Methoden auf Steuerungsziele wie Projektbudget, Einhaltung von Terminen oder Fertigstellungsgrad der zuvor klar definierten Arbeitspakete.

Bei der Entwicklung digitaler Innovationen ist es jedoch wichtig, den künftigen Nutzen des Projektergebnisses dynamisch zu bewerten. Jede neue Erkenntnis muss umgehend in die Bewertung eingehen. Eine mittelfristige Prognose des monetären Nutzens ist für Innovationsprojekte aber deutlich schwieriger, als dies bei klassischen IT-Projekten ohnehin schon der Fall ist. Das Projekt-Controlling muss neue Methoden finden, um diese Unsicherheit hoch innovativer Digitalisierungsprojekte zu berücksichtigen.

Typen von Digitalisierungsprojekten

Die Projekttypen für digitale Innovationen lassen sich unter Nutzung der beiden Dimensionen "Technologische Veränderungen" sowie "Marktveränderungen" in vier unterschiedliche Kategorien einordnen (vergleiche Kalbach 2012). Klassische Projekte verwenden bekannte Technologien und optimieren das bisherige Geschäftsmodell (Typ 1: "Low Impact Innovation"). Dieser Projekttyp weist die sichersten Prognosemöglichkeiten von Kosten und Nutzen auf.

Eine andere Situation liegt vor, wenn kleine technologische Veränderungen eine hohe Marktveränderung bewirken, da es gelingt, neue Geschäftsmodelle mit bestehenden Technologien aufzubauen (Typ 2: "New Business Model"). Wenn das bestehende Geschäftsmodell mit einem radikalen Technologiesprung völlig neu umgesetzt wird, liegt Typ 3 "Technology Breakthrough" vor. Bei Innovationen, die sowohl radikale technologische Veränderungen als auch disruptive Marktveränderungen bewirken, ist schließlich der höchste Innovationsgrad erreicht (Typ 4: "Game Changer").

Innovationen vom Typ "Low Impact" können meist auf Basis sicherer Annahmen mit den bekannten Methoden der Investitionsrechnung bewertet werden. Für die innovativen Projekttypen sind diese dagegen weniger geeignet. Quantitative Verfahren der Investitionsrechnung zur Ex-ante- Beurteilung von Projekten führen hier auch unter Einbeziehung bekannter Ansätze wie der Monte-Carlo-Simulation und Entwicklung von Szenarien zu einer so großen Bandbreite möglicher Effekte, dass die Ergebnisse den Entscheidern kaum eine Grundlage zur Projektbewertung bieten. In frühen Phasen solcher Projekte überwiegen daher qualitative Einschätzungen zum Projekterfolg, die von den Entscheidern selbst vorgenommen werden. Mit zunehmendem Projektverlauf steigt die Sicherheit der Kosten- und Nutzenschätzung, sodass in späteren Phasen quantitative Verfahren eingesetzt werden können. Diese müssen dann aber auch regelmäßig aktualisiert werden, um die Veränderungen der Einschätzungen zu verfolgen.

Agiles Projekt-Management als Grundlage

Eine Lösung, solche Projekte zu steuern, sollte sich an Erfahrungen aus dem agilen Projekt-Management orientieren: "Auf Sicht fahren", ex ante nur kurze Zeiträume betrachten und iterativ neu planen sind hierbei die Leitlinien. Dies erfordert eine regelmäßige Positionsbestimmung und Neuplanung inklusive der Überprüfung und Fortschreibung der Nutzenbewertung bei jeder Iteration. Agiles Projekt-Management muss durch ein agiles, iteratives Projekt-Controlling begleitet werden (vergleiche Vigenschow/Grass 2015).

Die klassische Projektbewertung konzentriert sich auf die Phasen bis zur Budgetfreigabe. Mit umfangreichen Planungsaktivitäten wird versucht, ein möglichst gutes Bild der künftigen Situation zu entwickeln, einschließlich der Kosten und des erwarteten Nutzens. Nach Budgetfreigabe werden Kosten und Nutzen meist nicht mehr infrage gestellt. Das Projekt läuft, und es fehlt eine Feedback-Schleife zwischen "erwartetem Benefit" und "realisiertem Benefit" während der Umsetzungsphase (vergleiche Sopko/Demaria 2013). Im dynamischen Umfeld kann dies zu dem Ergebnis "Fail Late and Expensive" führen, da ein Scheitern eines solchen Projektes erst spät erkannt wird. Die Problematik zur Bewertung von digitalen Initiativen liegt somit nicht in den vorhandenen Methoden zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, sondern in den fehlenden Werkzeugen und Prozessen zum Messen des Scheiterns.

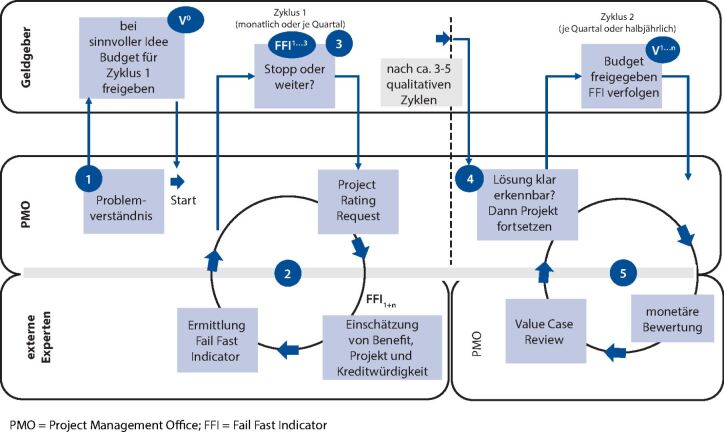

In Adaption des Lean-Start-up-Ansatzes (vergleiche Ries 2011; Blank 2013) sollte die Projektbewertung besser iterativ angelegt sein (vergleiche Abbildung 1). Eine erste Budgetfreigabe umfasst nur die erste Phase des Projektes bis zur Erstellung eines "Minimal Viable Products" (MVP). Dann wird über die Weiterführung des Projektes und damit über das Folgebudget entschieden, wobei weiterhin ein iteratives Vorgehen verfolgt wird.

Bei diesem Vorgehen gibt es eine permanente Feedback-Schleife zwischen dem erwarteten Benefit und dem realisierten Benefit. Ein mögliches Scheitern wird früh erkannt, und Projekte werden nach der Maxime "Fail Fast and Cheap" früh wieder abgebrochen, falls der zunächst erwartete Benefit ausbleibt. Was dabei typischerweise fehlt, ist eine nachvollziehbare Metrik, die das mögliche Scheitern systematisch erkennt und die Projektfortsetzung oder den Projektabbruch nachvollziehbar begründet. Das "Fail Fast Framework" soll diese Lücke schließen.

"Fail Fast Framework" als qualitative Metrik

Klassische quantitative Verfahren können in der Startphase von Innovationsprojekten aufgrund der hohen Unsicherheit nicht sinnvoll eingesetzt werden. Da die Unsicherheit hinsichtlich Kosten und Nutzen eines Projektes jedoch mit jeder Iteration sinkt, werden diese Ansätze im Projektverlauf wieder relevant.

Für die frühen Projektphasen ist eine nichtmonetäre, qualitative Metrik erforderlich. Im Gegensatz zu klassischen Kosten-Nutzen-Schätzungen sollte hier der Fokus darauf gelegt werden, die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns des betrachteten Projektes zu erfassen, um valide Kriterien für eine Abbruch- oder Weiterführungsentscheidung je Iteration zu haben. Diese Überlegung lässt sich in einem Fail-Fast-Prozess abbilden, der auf Basis dafür entwickelter Kennzahlen ein iteratives Projekt-Controlling unterstützt (vergleiche Abbildung 2).

Genehmigung: Anstatt der klassischen Genehmigung mit Wirkungskette, Ertrag, Budget und obligatorischer Business-Case-Betrachtung wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Es erfolgt ein direkter Start oder die Freigabe einer Initiative, wenn diese von einem Sponsor als strategisch wertvoll erachtet wird. Diese Genehmigung beruht auf qualitativen Einschätzungen.

Iterative Bewertung: Die Bewertung des Projektes geschieht iterativ und ebenfalls rein qualitativ hinsichtlich Nutzen und "Creditability" durch Experteneinschätzungen. Ein objektives Fail Fast Framework kommt zum Einsatz.

Projektabbruch: Bei negativer Entwicklung des Indikators werden Initiativen konsequent gestoppt. Vorgeschlagen werden eine regelmäßige Überprüfung des Indikators und Abbruchentscheidungen innerhalb dreimonatiger Iterationen.

Übergang zu quantitativen Bewertungsmethoden erst bei ausreichender Sicherheit: Überschreitet die Initiative eine Laufzeit von sechs Monaten und hat mindestens dreimal eine positive qualitative Bewertung stattgefunden, erfolgt die ergänzende Benefit-Bewertung mit Business-Case-Vorlagen.

Iteratives Benefit Management auf Basis klassischer Investitionsrechnung: Auch die Business-Case-Bewertung erfolgt iterativ mit jedem Sprint und führt bei negativem Trend zum Projektabbruch.

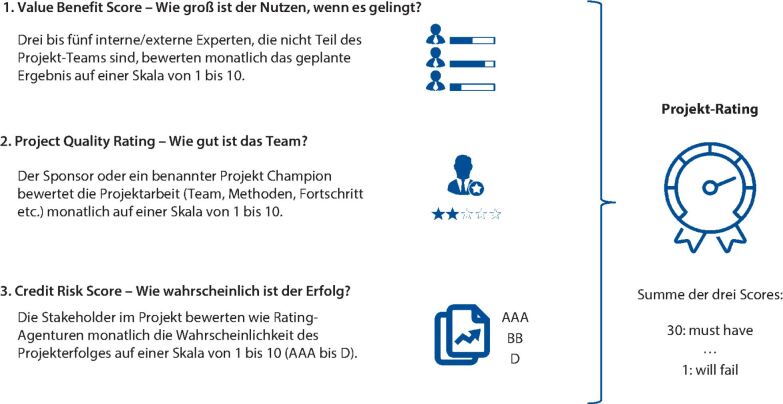

Für die Abbruch- oder Weiterführungsentscheidung je Iteration wird eine Kennzahl vorgeschlagen, die über einen Peer-Review-Prozess ermittelt wird - der "Fail Fast Indicator". Aus drei Eingangsgrößen - dem bewerteten Nutzen des Projektes, der Bewertung der Qualität der Projektarbeit und des Projekt-Teams sowie einer Risikobewertung - lässt sich zunächst eine aggregierte Maßzahl für das Projekt-Rating ermitteln (vergleiche Abbildung 3). Für den "Value Benefit Score" führen drei bis fünf Kunden des Projektes oder künftige Anwender ein Peer Review durch und bewerten die erwarteten Projektergebnisse auf einer Skala von 1 bis 10. Die Projektarbeit wird von einem benannten "Project Champion" oder von dem Sponsor des Projektes ähnlich wie durch einen internen Auditor bewertet. Seine Aufgabe ist es, den Reifegrad und die Qualität des aktuellen Projektansatzes, die Planungssicherheit und die Projektgruppenmitglieder zu bewerten. Dazu muss diese Person an wichtigen Projekttreffen beteiligt werden. Das Projektrisiko wird schließlich von Stakeholdern des Projektes über einen "Credit Risk Score" in Anlehnung an klassische Rating-Verfahren von AAA bis D abgeschätzt.

Die Bewertung des Projektes erfolgt somit nicht durch vom Projektleiter ausgefüllte Nutzen-Templates, sondern durch Experten, die nicht direkt in das Projekt involviert sind. Damit wird eine projektgetriebene Subjektivität bei der Bewertung vermieden.

Da dieses Projekt-Rating in jeder Iteration ermittelt wird, lassen sich im Zeitablauf die Veränderungen feststellen. Die Veränderungen des Ratings mit jeder Iteration sind für die Entscheidung für oder gegen einen Abbruch relevant. Wenn das positive Rating stabil bleibt, besteht kein Anlass, das Projekt zu stoppen. Ein erkennbarer negativer Trend in Form einer kontinuierlichen Verschlechterung des Scores führt dagegen zu einem Projektabbruch. Hierbei misst der "Fail Fast Change Score" die prozentuale Veränderung des Projekt-Ratings gegenüber der vorherigen Iteration, der Fail Fast Indicator ermittelt die durchschnittliche Veränderung über drei Iterationen (vergleiche Abbildung 4).

Wenn der Fail Fast Indicator einen Schwellenwert, in dem in der Abbildung dargestellten Beispiel −20 Prozent, unterschreitet, wird das Projekt abgebrochen. Bleibt die Kennzahl dagegen über einen definierten Zeitraum, beispielsweise sechs Monate, über mehrere Iterationen hinweg positiv, wird das Projekt weitergeführt. In diesem Fall schließen sich, unterstützt durch Wirkungsketten, monetäre Bewertungen mit klassischen Ansätzen wie dem Net Present Value (Kapitalwert) an. Im Rahmen eines systematischen Benefit Managements (vergleiche Blumberg 2012) wird auch diese folgende monetäre Bewertung iterativ durchgeführt. Auch hier wird ein Fail Fast Indicator ermittelt - diesmal aber über die Veränderung des Kapitalwertes. Sollte der erwartete Benefit über mehrere Iterationen kontinuierlich sinken, spricht dies für den Abbruch eines Projektes.

Die Berechnung des Kapitalwertes erfolgt auf Basis einer Wirkungskettenanalyse (vergleiche Kesten/Müller/Schröder 2013). Durch Worst- und Best-Case-Betrachtungen wird die Unsicherheit berücksichtigt und im Zeitablauf verfolgt. Die Spanne zwischen Worst- und Best-Case-Bewertungen sollte mit jeder Iteration kleiner werden. Durch die systematische Neubewertung der Wirkungen nach jeder Iteration können mit geringem Aufwand der Verlauf des erwarteten Benefits und der Fail Fast Indicator ermittelt werden. Auch in dieser Phase sind Projekte abzubrechen, wenn der erwartete Kapitalwert über mehrere Iterationen hinweg sinkt.

Schlussbetrachtung

Die Kombination von zunächst qualitativen, später bei größerer Sicherheit auch quantitativen Bewertungen des Projekterfolgs in einem iterativen Vorgehen dürfte für Digitalisierungsprojekte besser geeignet sein als das klassische Vorgehen, das einmal freigegebene Projekte in der Regel "laufen lässt". Der hier vorgestellte Fail Fast Indicator ist ein Instrument, das diesen Ansatz unterstützt. Das Framework kann unternehmensspezifisch angepasst werden, indem beispielsweise Mindest-Scores für die erstmalige Projektfreigabe festgelegt oder die Kriterien mit Gewichtungen versehen werden.

Die Anwendung der Methode erfordert eine veränderte Fehlerkultur im Management. Derzeit ist ein Projektabbruch für den Projektleiter und den Auftraggeber ein Makel. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass an einmal gestarteten Projekten bis zum Ende festgehalten wird. Der hier vorgestellte Ansatz macht es erforderlich, dass es als Erfolg angesehen wird, ein Projekt rechtzeitig abgebrochen und so eine Fehlinvestition vermieden zu haben. Dieser kulturelle Wandel muss in Verbindung mit der Nutzung der vorgeschlagenen Methode vollzogen werden.

Dieser Beitrag ist eine modifizierte Version des in der "Wirtschaftsinformatik & Management", Ausgabe 4/2019, erschienenen Artikels: Controlling von Digitalisierungsprojekten: Agile Projektbewertung mit dem "Fail Fast Indicator". www.springerprofessional.de/link/16843444

Literatur

Blank, S. (2013): Schneller gründen. Die Lean-Start-up Methode macht Businesspläne überflüssig, in: Harvard Business Manager, 35 (07), S. 22-31.

Blumberg, S. et al. (2012): IT-Projektsteuerung - eine Methodik zum Benefits-Management mit integrierter Risikobetrachtung, in: Wirtschaftsinformatik & Management, 4 (5), S. 56-61.

www.springerprofessional.de/link/6420962

Kalbach, J. (2012): Clarifying Innovation: Four Zones of Innovation, in: experiencinginformation.com, https://tinyurl.com/clarifying- innovation (letzter Abruf: 03.03.2020).

Kesten, R./Müller, A./Schröder, H. (2013): IT-Controlling, IT-Strategie, Multiprojektmanagement, Projektcontrolling und Performancekontrolle, München.

Sopko, J./Demaria, A. (2013): Benefits Management: How Siemens Focuses on Benefits to Accelerate Value Delivery, Paper presented at PMI Global Congress 2013.

Ries, E. (2011): The Lean Startup - How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, London.

Vigenschow, U./Grass, A. (2015): Agiles Projektmanagement: Anspruchsvolle Softwareprojekte erfolgreich steuern, Heidelberg.

Zusammenfassung.

Hoch innovative und disruptive Digitalisierungsprojekte können kaum bis gar nicht mit den klassischen quantitativen Methoden bewertet werden, weil sich diese Projekte nicht exakt planen lassen.

Die rein qualitative Bewertung auf Basis von intuitiven Erwartungen ist sehr fehleranfällig und vor allem auch sehr teuer für Unternehmen, wenn an falsch eingeschätzten Projekten zu lange festgehalten wird.

Ein agil iteratives Projekt erfordert auch eine passende agile Controlling-Methode. Die Fail-Fast-Methode liefert einen Lösungsansatz.

Handlungsempfehlungen.

Ergänzen Sie Ihr Vorgehen im agilen Projekt-Management um eine agil iterative Bewertungsmethode.

Stellen Sie nach jedem Sprint die Bewertungsergebnisse infrage, und verfolgen Sie die Tendenz der Bewertung.

Brechen Sie Projekte frühzeitig ab, sobald sich eine andauernd negative Entwicklung abzeichnet.

Entwickeln Sie eine Kultur, in der abgebrochene Projekte als Lernerfolg gefeiert und nicht als Scheitern verdammt werden.

Biographies

Prof. Dr. Arno Müller

ist Professor für Industriebetriebslehre, Logistik, Prozess-Management und ABWL

an der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn sowie geschäftsführender Gesellschafter der bps business process solutions GmbH. E-Mail: arno.mueller@nordakademie.de

Prof. Dr. Hinrich Schröder

ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft in Elmshorn.

E-Mail: hinrich.schroeder@nordakademie.de

Lars von Thienen

ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung bps business process solutions GmbH und Handelsrichter am Landgericht Hamburg.

E-Mail: lvt@mail.bps.de

Contributor Information

Arno Müller, Email: arno.mueller@nordakademie.de.

Hinrich Schröder, Email: hinrich.schroeder@nordakademie.de.

Lars von Thienen, Email: lvt@mail.bps.de.