Wenn Start-ups frisches Geld brauchen, müssen Gründer und potenzielle Investoren sich über den Firmenwert und eine angemessene Beteiligung am Unternehmen als Gegenleistung für die Kapitalspritze einigen. Doch wie lässt sich der Unternehmenswert in der Frühphase ermitteln? Eine Untersuchung von sechs Start-ups gibt Aufschluss über die Methoden der Wahl.

Start-up-Unternehmen spielen in der Entwicklung von Innovationen, disruptiven digitalen Geschäftsmodellen sowie bei der Erschließung neuer Märkte eine wichtige Rolle. Um Finanzierungsengpässe zu überwinden, die sich im Laufe jedes Innovationsprozesses ergeben, greifen Start-up-Unternehmen zunehmend auf Risikokapital von Investoren zurück. So gab es allein in Deutschland im Jahr 2018 621 Start-up-Finanzierungsrunden, was einer Steigerung von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zu den Investoren im Start-up-Umfeld zählen insbesondere ehemalige Gründer und erfahrene Unternehmer, die die Gründer mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk unterstützen (Business Angels), sowie Venture-Capital-Gesellschaften. Von maßgeblicher Relevanz ist dabei, welchen Anteil am Eigenkapital des Start-ups Gründer und Risiko-Investoren im Gegenzug für die Kapitalbeteiligung für angemessen halten. Doch wie ist der Wert eines innovativen Start-ups zu bestimmen? Welche Art der Unternehmensbewertung lässt sich innerhalb des Beteiligungsprozesses umsetzen?

Eine Forschungsarbeit ist diesen Fragen nachgegangen und hat dabei verschiedene Unternehmensbewertungs-Ansätze berücksichtigt (vergleiche Abbildung 1). Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie Start-up-Unternehmen aus der Perspektive des Managements den Problemfeldern der Unternehmensbewertung innerhalb des Beteiligungsprozesses begegnen (vergleiche zur Methodikder Studie, S. 56).

Eignen sich klassische Bewertungsmethoden?

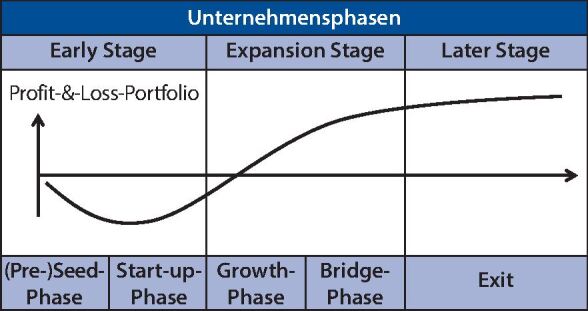

Insbesondere die klassische Bewertungsliteratur, aber teilweise auch bisherige Forschungsarbeiten reflektieren eine hohe Bedeutung einer auf klassischen Methoden basierenden Unternehmensbewertung für den Beteiligungsprozess. So haben die Discounted-Cashflow-Ansätze (DCF-Ansätze) in der Theorie einen hohen Stellenwert, was insbesondere durch die Forschungsarbeiten von Manigart et al. (1997), Peemöller et al. (2001) und Zellmann et al. (2014) bestärkt wird. Diese hohe Bedeutung wurde durch die sechs Unternehmen der untersuchten Stichprobe jedoch nicht bestätigt. Gerade bei den in dieser Studie im Vordergrund stehenden Beteiligungs-Investments in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase (vergleiche Abbildung 2, S. 54) ist die Höhe der Unternehmensbewertung nach Meinung der befragten Experten von nachrangiger Bedeutung. Ihr Fokus liegt in dieser Phase nicht so sehr auf dem Unternehmenswert, sondern auf der Kapitalaufnahme, welche einen entscheidenden Faktor für die Weiterentwicklung ihres Start-up-Unternehmens darstellt. Drei der untersuchten Unternehmen verzichteten gänzlich auf eine Unternehmensbewertung im klassischen Sinn. Als Gründe für ihre Ablehnung nannten die Befragten die konzeptionelle Vorgehensweise bestimmter Methoden, die Unsicherheit von Prognosen auf Basis der vorhandenen Informationen sowie das Fehlen von Umsatz- und Profitabilitätskennzahlen wie EBIT oder EBITDA in dieser frühen Lebenszyklusphase der Unternehmen.

Bei der DCF-Methode wurde kritisiert, dass die Planungszeiträume, bis positive Cashflows entstehen, zu lang seien, die Planungssicherheit zu gering und dass sie in einer Frühphasenbewertung generell nicht anwendbar wären, weil dann Stellhebel wie der Diskontierungssatz konzeptionelle Schwächen etwa wegen mangelnder Herleitungs- beziehungsweise Vergleichssubstanz aufwiesen (vergleiche Festel/Wuermseher/Cattaneo 2013, S. 216 ff.). Die drei oben erwähnten Experten lehnten die DCF-Methode aus diesen Gründen explizit ab.

Auch die Multiplikatorenmethode wurde aufgrund von nicht signifikanten Umsätzen, negativen KPIs wie EBIT oder EBITDA oder aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit von zwei Unternehmen explizit ausgeschlossen.

Die allgemeine Prognoseunsicherheit zur Unternehmensentwicklung in frühen Phasen ist zudem auch den spezifischen Geschäftsmodellen und Märkten geschuldet. Die Geschäftsmodelle von drei der untersuchten Unternehmen basieren auf hoch innovativen IT-Dienstleistungsprodukten, für welche es noch keine etablierten Märkte gibt oder für die der Markt gerade im Aufbau ist. In solch jungen Märkten existieren in der Regel noch keine verlässlichen Schätzungen über tolerierte Marktpreise, Absatzmengen, die Konkurrenz, die Gefahr durch Substitutionsprodukte und die Verhandlungsmacht der Kunden (vergleiche Dusatkova/Zinecker 2016, S. 335 ff.). Prognosen könnten somit nur unter einer hohen Unsicherheit getroffen werden, weswegen die interviewten Experten dieser drei Unternehmen einhellig die Sinnhaftigkeit der konzeptionellen Vorgehensweise einer klassischen Unternehmensbewertung bei Frühphasen-Investments infrage stellten.

Bewertungsalternativen für Start-ups

Die Bewertung von Start-ups ist also komplex. In der Multifallstudie wird ersichtlich, dass dabei das Geschäftsmodell, die Unternehmensbranche, das Marktsegment, das Innovationspotenzial und die Phase des Lebenszyklus berücksichtigt werden müssen. Denn diese unternehmerischen Spezifika haben Einfluss auf die Informationsgrundlage der Bewertung, die Vergleichbarkeit der zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten sowie auf die Prognosequalität und die Planungssicherheit.

Die in der Studie untersuchten Unternehmen befanden sich weitestgehend in der gleichen Phase des Lebenszyklus, weisen aber Unterschiede in Bezug auf Geschäftsmodell, Branche und Marktsegment auf. So befanden sich vier der Unternehmen zum Zeitpunkt der Bewertung in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase, ein Unternehmen stand kurz vor dem Eintritt in die Growth-Phase, ein weiteres am Anfang der Growth-Phase. Die drei IT-Unternehmen sind in den hoch innovativen Sektor einzugliedern, während zwei weitere, medienorientierte Unternehmen einen Nischenmarkt bedienen. Das E-Commerce-Unternehmen bedient ebenfalls eine Marktnische, jedoch mit einem hoch individuellen Geschäftsmodell.

Dominierend in der Bewertung von Start-ups ist neben dem Geschäftsmodell offenbar auch die Erfahrung des Managements (vergleiche Miloud/Aspelund/Cabrot 2012, S. 163 ff.). Sie spiegelt sich in dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten wider. Das Management muss glaubhaft machen, dass es über den nötigen Erfahrungsschatz verfügt, um die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Alle sechs Unternehmen der untersuchten Stichprobe deklarierten die Erfahrung des Managements als einen Erfolgsfaktor von höchster Relevanz, der als qualitatives Argument in die Bewertung einfließt. Eine direkte quantitative Berücksichtigung im Unternehmenswert konnte bei den Unternehmen jedoch nicht festgestellt werden.

Dem Erfahrungsschatz der Gründer (die in dieser Lebenszyklusphase - wie auch in der vorliegenden Multifallstudie - zumeist gleichzeitig das Management repräsentieren) kann nach einhelliger Meinung der Befragten eine so hohe Bedeutung beigemessen werden, weil er die Voraussetzung für eine gute Vertrauensbeziehung zum Investor ist. Denn ein Investor wird einem Gründer nur dann sein Vertrauen schenken, wenn er glaubt, dass der Gründer den Herausforderungen des Marktes gewachsen ist.

Implizite Bewertung für IT-Start-ups

Eine Bewertungsoption für Start-ups in der Frühphase ist die implizite Bewertung. Dabei wird der Unternehmenswert bei Abschluss des Beteiligungsvertrags ermittelt und definiert den Unternehmenswert als Quotient aus Beteiligungskapital und Beteiligungsquote. Streng genommen ermittelt diese Vorgehensweise, die nicht unter die klassischen Unternehmensbewertungsmethoden fällt, keinen Unternehmenswert, sondern den Preis des Unternehmens, da dieser Wert sich auf einem realen Markt aus Angebot und Nachfrage gebildet hat. In der Multifallstudie verfolgen diesen Ansatz drei Start-up-Unternehmen, die im hoch innovativen IT-Sektor angesiedelt sind und sich durch Risikokapital in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase finanzieren.

Bei einer impliziten Bewertung ergibt sich die Informationsgrundlage aus dem Kapitalbedarf und damit aus jenen Daten, die in die Bewertung aufgenommen werden. Der Kapitalbedarf errechnet sich aus den anfallenden Kosten für die Erreichung eines Meilensteins, die das Unternehmen nicht durch eigene Mittel decken kann, und ergibt sich aus dem Finanzplan. Zwei der drei Unternehmen ermittelten den Kapitalbedarf auf Basis einer granularen Finanzplanung. Das dritte Unternehmen legte dem Kapitalbedarf eine grobe Schätzung zugrunde mit vergleichsweise geringerem Detaillierungsgrad etwa in der Kostenaufschlüsselung.

Zwei der untersuchten Unternehmen beurteilten die Plausibilität der Informationsgrundlage auf Basis einer Sensitivitätsanalyse. Dabei wurden die Stellhebel der Finanzplanung verändert und die Ergebnisse auf ihre Schwankungen untersucht. Ein Unternehmen hatte dabei das Finanzmodell im Rahmen einer Due Diligence zusammen mit den Investoren auf seine Standhaftigkeit geprüft.

Die Beteiligungsquote, der zweite Stellhebel der impliziten Bewertung, ist in der Regel der Quotient aus Beteiligungskapital und Bewertungshöhe. Da bei einer impliziten Bewertung der Unternehmenswert nicht für die Ermittlung der Beteiligungsquote zur Verfügung steht, muss auf alternative Vorgehensweisen zurückgegriffen werden. Aus der Multifallstudie wird ersichtlich, dass bei den drei IT-Start-ups, die mit impliziter Bewertung arbeiteten, die Festlegung der Beteiligungsquote einem standardisierten Muster folgte, zumal die Beteiligungsquote bei Frühphasen-Investments üblicherweise in einer Spanne zwischen 15 und 25 Prozent liegt.

Die Beteiligungsquote schränkt einerseits den Verhandlungsspielraum im Beteiligungsprozess und andererseits die potenzielle Auswirkung der Beteiligung auf den Unternehmenswert ein. Die Höhe der Beteiligungsquote muss gewisse Standards erfüllen, damit der Investor eine Motivation entwickelt, die Unternehmensentwicklung zu unterstützen, denn gerade im Venture- Capital- und Business-Angel-Bereich wird den Investoren die Aufgabe zugesprochen, das Management zu unterstützen. Liegt die Beteiligungshöhe außerhalb marktüblicher Spannen, kann das ein Anzeichen für eine schlechte Risiko- oder Erfolgsbeurteilung sein und wird potenziell bei späteren Finanzierungsrunden zum Nachteil des Unternehmens ausgelegt.

Welchen Stellenwert die Beteiligungsquote im Beteiligungsprozess hat, hängt maßgeblich auch von der Einstellung des Gründers ab. Zwei der befragten Gründer beziehungsweise Manager gaben an, keine großen Verhandlungen über die Höhe der Beteiligungsquote geführt zu haben. Begründet werden kann dieses Verhalten dadurch, dass der Fokus der Gründer nicht auf einer hohen Bewertung, sondern auf einer möglichst hohen Kapitalaufnahme und auf der Wahl des "richtigen" Investors lag. Lediglich ein Unternehmen verfolgte bei der Verhandlungsführung das Ziel, möglichst viele Anteile zu halten. Es benötigte die verbliebenen Anteile für weitere Investitionsrunden.

Ein plausibler Unternehmenswert kann unter anderem durch den Vergleich zu Unternehmen aus der gleichen Branche ermittelt werden. Dafür sind Informationen über die Höhe der Investition und über die Beteiligungsquote notwendig. Eine Plausibilitätsprüfung des Unternehmenswerts wurde von keinem der drei befragten Unternehmen im Vorfeld durchgeführt. Als Ablehnungsgründe wurden von einem Interview-Partner die mangelnde Notwendigkeit einer Plausibilisierung des Unternehmenswerts innerhalb des Beteiligungsprozesses und die Unternehmensgröße genannt. Es sei lediglich ein Konsistenz-Check mit Erfahrungswerten ähnlicher Investments durchgeführt worden, welcher sich auf die Angemessenheit des Kapitalbedarfs bezog.

Im Fall der drei IT-Start-ups wird deutlich, dass unter der Prämisse einer standardisierten Beteiligungsquote die Bewertungshöhe maßgeblich von der Höhe des Kapitalbedarfs und schlussendlich von der Kapitalaufnahme bestimmt wird.

Peer-Vergleich für Media- und Social-Media-Start-ups

In der Annahme, dass vergleichbare Unternehmen einen vergleichbaren Wert aufweisen, ermittelt ein marktorientierter Ansatz den Unternehmenswert auf Basis von Vergleichsunternehmen, bei denen bereits eine Unternehmensbewertung realisiert wurde. In der vorliegenden Multifallstudie wählten zwei der Unternehmen diesen Ansatz und ermittelten den Unternehmenswert auf Basis der Similar-Public-Company-Methode und der Recent-Acquisitions-Methode. Bei der Similar-Public-Company-Methode wird der aktuelle Börsenwert von Vergleichsunternehmen herangezogen, während bei der Recent-Acquisitions-Methode Marktpreise von Unternehmenskäufen verwendet werden, die kurz vor dem Bewertungszeitpunkt stattgefunden haben.

Beide Unternehmen sind den Sektoren Medien und soziale Netzwerke zuzuordnen, bewegen sich in einem Nischenmarkt und bauen ihr Geschäftsmodell auf einer bestehenden Online Community auf. Eines der betrachteten Unternehmen befand sich zum Bewertungszeitpunkt in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase. Das Unternehmen konnte zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Prototyp einer App verweisen, jedoch waren noch keine Nutzer akquiriert, und das Unternehmen generierte noch keine Umsätze. Das zweite Unternehmen befand sich zum Bewertungszeitpunkt am Ende der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase und in Vorbereitungen auf die Growth-Phase. Dieses Unternehmen konnte bereits eine Anzahl von Nutzern sowie kleinere Umsätze vorweisen.

Im Rahmen der Recent-Acquisitions-Methode wurden Vergleichsunternehmen identifiziert, die bereits eine Bewertung realisiert hatten und hohe Übereinstimmungen hinsichtlich Geschäftsmodell, Nutzeranzahl und Internationalisierungsgrad aufwiesen. Auf Basis von qualitativen und quantitativen Vergleichen hinsichtlich der Zielgrößen Unternehmensentwicklung, Produktentwicklung und Monetisierungspotenzial des Vergleichsunternehmens leitete das Management eine Schätzung des Unternehmenswerts für das eigene Unternehmen ab.

Bei der Similar-Public-Company-Methode wurde der Unternehmenswert direkt über einen Umsatz-Multiplikator ermittelt. Der Umsatz als Informationsgröße basierte auf einer Prognose, die anhand einer Top-down-Vorgehensweise erstellt wurde. Über eine Zielgruppen- und Marktanalyse wurde der zu erreichende Marktanteil ermittelt. Zusätzlich erfolgte die Aufnahme einzelner Projekte inklusive zugehöriger Umsätze in die Prognose. Um eine hohe Stabilität der Prognose zu erreichen, wurde der Top-down-Ansatz mit einer Bottom-up-Prognose gespiegelt. Bei der Kostenprognose wurde der Fokus auf die Schlüsselkosten gelegt.

Die Plausibilitätsüberprüfung der Prognose erfolgte anhand von Daten aus Vergleichsunternehmen mit ähnlichem Geschäftsmodell. Hierfür wurden absolute Kosten und Kosten-Umsatz-Relationen verglichen. Die Planungsrechnung erstreckte sich über einen zeitlichen Horizont von fünf Jahren, wobei die Prognose in den ersten zwei Jahren stärker am Geschäftsmodell ausgerichtet war und für die weiteren Jahre mehr auf Umsatz-Kosten-Relationen gesetzt wurde. Zusätzlich wurden Experten aus der Werbe- und Online-Marketing-Branche zur Validierung herangezogen.

Der Umsatz-Multiplikator stützte sich auf Peer-Vergleiche von Crowd Investments. Dieses Vorgehen wurde aufgrund der Tatsache gewählt, dass bei Crowd Investments Umsatzprognosen und Bewertungen von Vergleichsunternehmen im Internet auffindbar sind. Im vorliegenden Fall wurde der Multiplikator über einen iterativen Prozess ermittelt, wobei gewisse Referenzunternehmen im Ermittlungsprozess ausgetauscht werden mussten. Der Umsatz-Multiplikator wurde auf das zweite Geschäftsjahr angewendet. Die so ermittelten Werte konnten anhand von bereits am Markt realisierten Beteiligungsbewertungen vergleichbarer Unternehmen plausibilisiert werden.

Bei der Recent-Acquisitions-Methode wurde die Plausibilität der Schätzung durch die Anwendung eines Nutzerwert-Multiplikators (Value-per-User-Multiplikator) geprüft. Dieser spiegelt den Wert eines Nutzers bezogen auf den Unternehmenswert wider und wurde anhand eines mehrstufigen Prozesses ermittelt. Im vorliegenden Fall wurden Vergleichsunternehmen identifiziert, deren Geschäftsmodelle ebenfalls auf einer onlinebasierten User Community aufbauen, deren Nutzer aber aus einer anderen Branche stammen. Aus den veröffentlichten Unternehmensdaten wurde ein Value per User ermittelt. Eine Adjustierung dieses ersten Rohmultiplikators erfolgte durch das Umsatzvolumen der verschiedenen Branchen. Abschließend wurde der Multiplikator in Relation zu den Kundenwerten von großen Social-Media-Unternehmen wie Facebook und Linkedin gesetzt, um Nischenmarktvorteile darzustellen. Die Informationsgrundlage stellte dabei die absolute Zahl der bereits akquirierten Nutzer dar.

Dieses Vorgehen wurde gewählt, da ertragsbasierte Multiplikatoren in der Phase noch nicht verfügbar waren und die Anzahl der Nutzer eine Kerngröße des Geschäftsmodells darstellt. Aus der Plausibilitätsprüfung durch den Value per User errechnete sich eine Bandbreite, in welcher sich der Unternehmenswert bewegt. Durch Vorgespräche mit Investoren wurde der ermittelte Unternehmenswert validiert und festgesetzt. Die Beteiligungsquote wurde durch den Kapitalbedarf und den Unternehmenswert bestimmt und errechnete sich aus deren Relation.

Daumenregel für E-Commerce-Start-up

Im Rahmen der Multifallstudie wendete ein Start-up-Unternehmen eine auf einer Daumenregel basierende Bewertung an. Dieses Unternehmen betreibt E-Commerce in den Bereichen B2B und B2C. Das Unternehmen befand sich zum Bewertungszeitpunkt in der Growth-Phase und generierte bereits signifikante Umsätze, hatte jedoch einen negativen EBIT.

Der angewandten Methode lag keine businessplanbezogene Bewertungsrechnung zugrunde. Die Bewertungshöhe wurde subjektiv vom Top-Management, den Beiräten und Kerngesellschaftern festgelegt. Vereinfacht beschrieben wurde als Zielwert die vorangegangene Post-Money-Bewertung, bei der Umsatz- und Geschäftsentwicklung ermittelt worden waren, verdoppelt. Die Post-Money-Bewertung der Vorrunde wurde als Informationsgrundlage verwendet, da der Kapitalzufluss als wertsteigerndes Element berücksichtigt wurde. Plausibilisiert wurde dieses Vorgehen durch unternehmensinterne Kennzahlen und Parameter. Die Plausibilitätsprüfung ähnelt sehr den Multiplikatorenverfahren.

Im Gegensatz zu den marktorientierten Verfahren konnte der Multiplikator mangels Verfügbarkeit nicht von Vergleichsunternehmen abgeleitet werden, sondern wurde auf Basis der Post-Money-Bewertung und der Ausprägungen von KPIs zu diesem Zeitpunkt gebildet. Die Beteiligungsquote errechnete sich aus dem Verhältnis zwischen Kapitalbedarf und Bewertungshöhe. Neben dem Kapitalbedarf wurde die Beteiligungsquote von den Zielsetzungen der existierenden Gesellschafter bestimmt, da Verwässerungseffekte hinsichtlich ihres Einflusses für sie vertretbar sein mussten.

Fazit

Ergebnisse einer Untersuchung zur Bewertung von sechs schwerpunktmäßig in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase befindlichen Start-ups aus dem IT-, Medien- und E-Commerce-Sektor zeigen, dass die Bewertung gegenüber der Kapitalaufnahme aus Sicht des Managements von nachgelagerter Bedeutung ist und qualitative Faktoren wie Erfahrung und Vertrauen im Beteiligungsprozess eine wichtige Rolle spielen. Klassische Methoden der Unternehmensbewertung wie insbesondere die DCF-Methode sind aus Sicht der Gründer und Manager zumeist ungeeignet.

Literatur

Achleitner, A.-K./Nathusius, E. (2003): Bewertung von Unternehmen bei Venture-Capital-Finanzierungen, Arbeitspapier TU-München.

Dusatkova, M. S./Zinecker, M. (2016): Valuing Start-ups - Selected Approaches and their Modification Based on External Factors, in: Business: Theory and Practice, 17 (4), S. 335-344.

Eisenhardt, K. M. (1989): Building Theories from Case Study Research, in: Academy of Management, 14 (4), S. 532-550.

Festel, G./Wuermseher, M./Cattaneo, G. (2013): Valuation of Early Stage High-tech Start-up Companies, in: International Journal of Business, 18 (3), S. 216-231.

Manigart, S. et al. (1997): Venture Capitalists Appraisal of Investment Projects: An Empirical European Study, in: Entrepreneurship-Theory and Practice, 21 (4), S. 29-44.

Miloud, T./Aspelund, A./Cabrot, M. (2012): Startup Valuation by Venture Capitalists: an Empirical Study, in: Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 14 (2-3), S. 151-174.

Peemöller, V. H./Geiger, T./Barchet, H. (2001): Bewertung von Early-Stage-Investments im Rahmen der Venture Capital-Finanzierung, in: Finanz Betrieb, (5), S. 334-344.

Zellmann, J./Prengel, C./Lebschi, C. (2014): Die Bewertung von Venture Capital Portfoliounternehmen - Best Practice Studie bei VC-Fonds in Deutschland, in: BewertungsPraktiker, (3), S. 74-83.

Zusammenfassung.

Die Ergebnisse einer Studie zeigen, dass es bei Bewertungen digitaler Start-ups im Zuge des Beteiligungsprozesses insbesondere in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase keine einheitliche Vorgehensweise gibt.

Die Vorgehensweise wird in hohem Maße durch die zur Verfügung stehenden Informationen bestimmt.

Bedingt durch den Mangel an Informationen, entwickeln Start-up-Unternehmen zumeist eine eigene, auf ihren individuellen Fall abgestimmte Bewertungsstrategie.

Methodik der Studie.

Als für den vorliegenden Forschungsfall geeignete Methodik wurde eine explorative Multifallstudie auf Basis von Experten-Interviews ausgewählt, zumal der Fokus der Datenerhebung auf der Tiefe der Informationserhebung lag. Richtgröße für eine Multifallstudie sind vier bis zehn Fälle, da sich bei größeren Stichproben die Komplexität erheblich erhöht (vergleiche Eisenhardt 1989, S. 532 ff.). Die Interview-Partner wurden über persönliche Kontakte, konventionelle Internetsuchmaschinen, den Inkubator und Accelerator "Startplatz Köln" und das Online-Magazin "Gründerszene" gefunden. Insgesamt wurden mit sechs Start-up-Unternehmen Experten-Interviews geführt, die sich allesamt in der (Pre-)Seed- beziehungsweise Start-up-Phase beziehungsweise in einem Fall am Anfang der Growth-Phase befanden und über digitale Geschäftsmodelle verfügen.

| Nr. | Branche | Interview-partner | Interview-länge |

|---|---|---|---|

| Unternehmen 1 | IT | Gründer/CEO | 45 min |

| Unternehmen 2 | Medien/Social Media | Gründer/CEO | 28 min |

| Unternehmen 3 | IT | Gründer/COO | 23 min |

| Unternehmen 4 | IT | Gründer/COO | 10 min |

| Unternehmen 5 | Medien/Social Media | Gründer/CEO | 35 min |

| Unternehmen 6 | E-Commerce | CFO | 27 min |

Biographies

Prof. Dr. Matthias Sure

ist Professor für Unternehmenssteuerung & Internationales Management sowie Studiendekan Corporate Finance & Controlling an der Hochschule Fresenius Köln. E-Mail: matthias.sure@hs-fresenius.de

Felix Rimmele

ist Absolvent des Master-Studiengangs Corporate Finance & Controlling an der Hochschule Fresenius und tätig als Team-Leiter Finanzen & Controlling in einem Start-up-Unternehmen in Köln. E-Mail: fe.rimmele@gmail.com

Contributor Information

Matthias Sure, Email: matthias.sure@hs-fresenius.de.

Felix Rimmele, Email: fe.rimmele@gmail.com.