Bei Self-Service Business Analytics fokussieren sich viele Unternehmen vorrangig auf die Auswahl einer geeigneten Technologie. Dabei bedarf es vor allem einer grundlegenden Veränderung in der Unternehmensorganisation, um das volle Potenzial von Self-Service Analytics im Controlling ausschöpfen zu können.

Die Trennung von Controlling- und IT-Abteilungen, die in vielen Großunternehmen anzutreffen ist, sorgt für vielschichtige Probleme. Nur selten gibt es eine optimale Verknüpfung beider Kompetenzen. Stattdessen existieren oftmals Kommunikations- und Abstimmungslücken zwischen den Funktionen. Die strikte Aufgabenteilung führt zu unflexiblen Lösungen mit langen Entwicklungszeiten. Unzureichende Einbindung von Fachanwendern kann außerdem in hohem Aufwand für manuelle Datensammlung und -vorbereitung sowie in einer manuellen Bereinigung von inkonsistenten Daten resultieren, obwohl das eigentliche Ziel dieser Projekte ist, ebendiese manuellen Tätigkeiten zu annullieren. In einer typischen Corporate-Finanzfunktion werden hierzu bis zu 30 Prozent der Ressourcen verwendet (vergleiche Ghesquieres et al. 2017). Außerdem finden aufgrund fehlender Standards unnötige Diskussionen über Verantwortlichkeiten in der Organisation statt, welche die Wartezeit auf die dringend benötigten Berichte zur Geschäftsanalyse weiter verlängern.

Innovative Technologien allein schaffen keine Abhilfe

Schlagworte wie Self-Service Business Intelligence & Analytics (Self-Service BI&A), Echtzeit und Advanced Analytics versprechen eine schnelle und einfache Bereitstellung der benötigten Informationen. Die dazugehörigen Technologien für beispielsweise ansprechende Visualisierung von Daten, Verknüpfung und Integration von verschiedenen operativen Datenquellen und die Fähigkeit für Echtzeitanalysen gibt es schon seit einiger Zeit. Woran liegt es also, dass in vielen Unternehmen die Fachabteilungen immer noch lange auf die Analyseergebnisse warten müssen? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Innovative Technologien allein können die bestehenden Probleme nicht lösen. Zwar wird die generelle Hürde für Anwender neuer Technologien zunehmend kleiner, da Kosten und Komplexität von Analytics Tools abnehmen. Allerdings werden häufig Strukturen geschaffen, die nur für eine einzelne Abteilung, nicht jedoch abteilungsübergreifend im Unternehmen genutzt werden. Ein systematischer Ansatz für die gesamte Organisation fehlt. Folgen sind ein Wildwuchs unterschiedlicher Systeme, fehlende Integration, Silodenken, unterschiedliche Kennzahldefinitionen sowie unklare Verantwortlichkeiten in der Organisation (vergleiche Gansor/Totok/Stock 2015). Selbst wenn ein Self-Service-orientierter Ansatz in der Organisation existiert, gibt es beispielsweise immer noch Probleme mit Fehlinterpretationen und falschen Nutzungen von Daten sowie mit der Data Governance.

Unternehmen benötigen eine bessere organisatorische Verknüpfung von IT- und Controlling-Abteilungen, um integrierte Lösungen zu schaffen und die volle Kraft eines Self-Service-orientierten Ansatzes zu entfalten. Eine Möglichkeit hierbei ist der Aufbau eines Analytics Competency Centers (vergleiche Clark/Wiesenfeld 2017).

Kompetenzen und Aufgaben verschieben

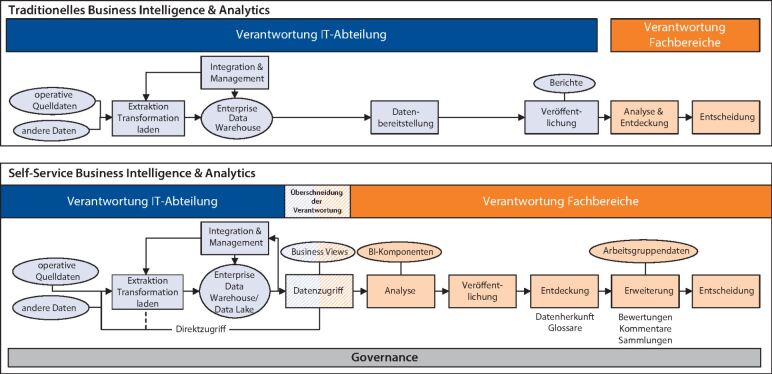

Mit einer Transformation der Organisation hin zu Self-Service BI&A erhalten Controller mehr Daten- und Prozessverantwortung. IT-Abteilungen können sich dadurch auf ihre Kernkompetenzen, beispielsweise die Bereitstellung einer für Fachanwender geeigneten Infrastruktur, konzentrieren. BI-Berichte werden nicht mehr von der IT-Abteilung, sondern von Fachanwendern basierend auf Business Views, das heißt logischen Sichten auf vorliegende Daten, selbst erstellt (vergleiche Witte 2017).

Tätigkeiten, die eher fachlich begründet sind, jedoch bislang vorrangig von der IT übernommen wurden, werden so in die Hände der Controlling-Abteilung gelegt. Damit können kurzfristiger passgenauere Lösungen geschaffen werden. Zusätzlich wird eine Governance eingeführt, die abteilungsübergreifende Perspektiven sicherstellt und Silodenken minimiert. Bei Self-Service BI&A beginnt die Verantwortung der Fachbereiche anders als bei traditioneller BI nicht erst nach der Bereitstellung oder Veröffentlichung der Berichte, sondern schon beim Datenzugriff (vergleiche Abbildung 1, S. 66).

Der Self-Service-orientierte Ansatz ermöglicht es Finanzanwendern, mehr Eigeninitiative zu ergreifen und sich stärker mit innovativen Technologien auseinanderzusetzen. So können zum Beispiel Business-Regeln, also Regeln, die aus Fachperspektive zum Vereinheitlichen, Transformieren oder Zusammenführen von Daten angewendet werden, schneller definiert und direkt angewendet werden. Dies lässt häufig Rückschlüsse auf die Datenqualität in den zugrunde liegenden Systemen zu, sodass Gegenmaßnahmen bei einer schlechten Datenqualität schneller ergriffen werden können. Außerdem kann die frühere Übernahme von Aufgaben im analytischen Prozess spätere Korrekturen minimieren und die Entwicklungszeit von Anwendungen, Reports, Dashboards et cetera gravierend verkürzen. Generell führt dieser Ansatz zu direkt realisierbaren Kostensenkungspotenzialen. Weiterhin gibt es Prozessverbesserungen, beispielsweise in Form einer besseren Kundenorientierung, sowie strategische Nutzeneffekte, wie zum Beispiel die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen gegenüber Konkurrenten. Zudem wird die Wissensbasis durch die Ergänzung relevanter Informationen wie Ratings, Kommentare oder Glossare erweitert. Durch die Aufnahme von früheren Entscheidungen, die die Relevanz von Informationen für Entscheider determinieren, können die Fachanwender von Best Practices profitieren. Schließlich ermöglicht die Verlagerung vieler Aktivitäten von der IT zu den Controllern schnellere Entscheidungen, indem Daten stärker durchdrungen und Informationen rascher und in höherer Qualität bereitgestellt werden können (vergleiche Imhoff/White 2011; Witte 2017).

Die Unternehmensorganisation transformieren

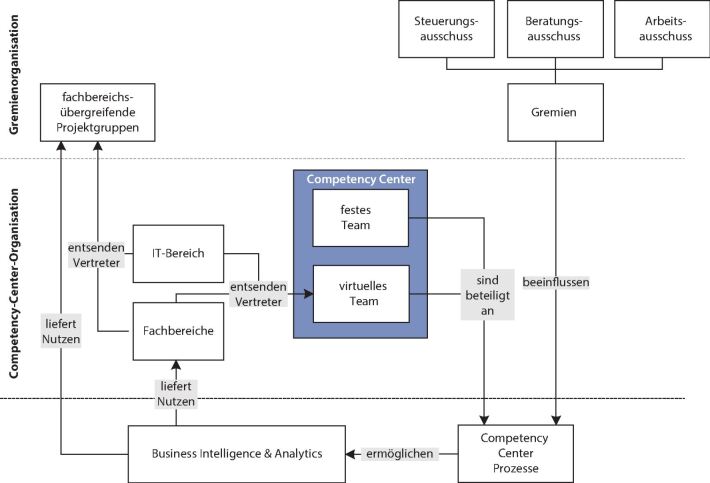

In Unternehmen sind die Kompetenzen, die für Advanced Analytics benötigt werden, zumeist schon vorhanden, werden jedoch nicht ausreichend genutzt. Häufig werden Projekt-Teams gebildet, um zumindest kurzfristig und gezielt auf Anforderungen reagieren zu können. Das hat den großen Nachteil, dass die Projektmitglieder nach Abschluss des Projektes wieder in ihre Abteilungen zurückkehren, gewonnenes Know-how somit nicht mehr zentral zur Verfügung steht. Um dieses Problem zu lösen, gibt es den Competency-Center-Ansatz für Analytics. Dessen Ziele sind es, die richtigen Ressourcen zusammenzubringen und intensiven Wissensaustausch sowie internes Training zu fördern (vergleiche Gansor/Totok/Stock 2015). Es soll eine Governance für Standards geschaffen und die vorhandene Infrastruktur effizienter genutzt werden (vergleiche Clark/Wiesenfeld 2017).

Für eine erfolgreiche Einführung eines Analytics Competency Centers ist eine enge Verknüpfung von Prozessen, Rollen und Governance zwingend erforderlich. Es wird empfohlen, ein kleines festes Team im Competency Center zu etablieren, das von einem virtuellen Team, in das Vertreter aus den Fachbereichen entsandt werden, unterstützt wird (vergleiche Clark/Wiesenfeld 2017). Definierte Gremien unterstützen diese Organisationseinheit effektiv und wirken auf die Competency-Center-Prozesse ein (vergleiche Abbildung 2; für ein detailliertes Prozessmodell mit weitergehenden Erläuterungen siehe Witte 2017).

Prozesse

Um Technologie und Fachlichkeit effizient zusammenzubringen und eine optimale Vorbereitung auf Advanced Analytics zu ermöglichen, ist eine Definition von Prozessen auf verschiedenen Ebenen nötig:

Prozesse in Fachbereichen, in denen zum Beispiel Daten zur Entscheidungsfindung analysiert werden

IT-Prozesse, in denen zum Beispiel die eingesetzten Tools mit Betrieb und Wartung lauffähig gehalten werden

Leistungsprozesse im Competency Center, in denen zum Beispiel konkrete Analytics-Lösungen entwickelt werden

Führungsprozesse für das Competency Center, in denen zum Beispiel Projekt-Management-Initiativen geleitet werden

Unterstützungsprozesse für das Competency Center, wie zum Beispiel das Kunden- und Lieferanten-Management, die für die Aktivitäten im Competency Center nützlich sind

Diese Prozesse sorgen im Zusammenspiel für einen transparenten Umgang mit Informationsanforderungen von Anwendern und ermöglichen eine Standardisierung, um schnell reproduzierbare Ergebnisse zu liefern.

Essenziell für die gesamte Prozessarchitektur eines Self-Service-orientierten Ansatzes für BI&A ist der Prozess "kooperative Systementwicklung" als einer der Leistungsprozesse des Centers. Hier arbeiten Experten aus dem Controlling und der IT direkt in einem gemischten Team ohne die Interaktion eines Business-Analysten zusammen. In diesem Prozess wird die Allianz zwischen den beiden Partnern geschmiedet und die operative Zusammenarbeit vertieft. Im Detail umfasst dieser Prozess die Entwicklungsplanung und -durchführung von neuen BI-Komponenten im Frontend- und Backend-Bereich, wie zum Beispiel die

Etablierung neuer Datenanbindungen zu internen und externen Quellsystemen,

Modellierung von Extraktions-, Lade- und Transformationsprozessen,

Entwicklung analytischer BI-Funktionen zur Datenanalyse und einfachen Nutzung der BI-Komponenten,

Entwicklung von Business Views, Berichten, Datenvisualisierungen und Management Dashboards,

Durchführung der Tests zur Qualitätssicherung als Voraussetzung für die Freigabe der BI-Komponente,

Erstellung der zugehörigen Dokumentation und Übergabe an den IT-Betrieb zur Wartung.

Die neuen BI-Komponenten werden dabei auf Basis der zuvor von den Governance-Ausschüssen definierten Standards entwickelt. Die sinnvolle Strukturierung der einzelnen Tätigkeiten in einem spezifischen Rollenmodell sorgt dafür, dass Verantwortlichkeiten in der Organisation eindeutig festgelegt sind.

Rollen

Es existiert eine Vielzahl an Rollenmodellen für Analytics Competency Center, die in ihrer Rollenanzahl stark variieren. Sieben bis 30 Rollen sind bei unterschiedlichen Ansätzen zu finden (vergleiche Boyer 2010; Dresner et al. 2002; Gansor/Totok/Stock 2015; Miller/Bräutigam/Gerlach 2006). Je nachdem, wie detailliert die Prozesse ausgestaltet wurden, ist es kritisch, die Rollenanzahl passend auf die eigene Organisation zuzuschneiden. Die Rolle des Competency Center Managers, der die Aktivitäten des Competency Centers leitet und Mitglied im zentralen Team ist, kann beispielsweise mit der des Projekt-Managers zusammengelegt werden. Rollen im virtuellen Team, die nicht dauerhaft im Competency Center verankert und anderen organisatorischen Einheiten zugeordnet sind, wie zum Beispiel die des Business Partners oder des Entscheiders, sollten hingegen getrennt gehalten werden. Diese Rollen befinden sich zumeist in den operativen Geschäftsprozessen, um bei Bedarf auf spezifisches Know-how zurückzugreifen, Kapazitätsengpässe zu überbrücken oder eine ausreichende Beteiligung an Leistungsprozessen des Competency Centers sicherzustellen (vergleiche Witte 2017).

Wichtig ist bei der Definition der Rollen, alle notwendigen Funktionen eines Competency Centers, wie zum Beispiel das Training oder das Anforderungs-Management, abzudecken und genügend Kapazität bereitzustellen, um den Self-Service-Ansatz dauerhaft selbst bei wachsender Datenmenge und der Integration von neuen Technologien unterstützen zu können. Der Controller ist Informationsproduzent und Enabler von anderen Fachbereichen, der zum Beispiel im Rahmen des Prozesses "kooperative Systementwicklung" BI-Komponenten bereitstellt. In diesem Prozess sind neben dem Controller fünf weitere Personen beteiligt: der Data Scientist, der für die Definition und Implementierung von hochkomplexen analytischen Modellen sorgt; der Systementwickler, der die grundsätzliche Entwicklung überall dort übernimmt, wo der Controller an Grenzen stößt; der Zugriffs-Manager, der umsetzt, wer auf welche Daten zugreifen und welche Funktionen ausführen kann; der Anforderungs-Manager, der überprüft, ob die definierten Anforderungen erfüllt wurden; und der IT-Verantwortliche für Betrieb und Wartung, der die erstellten BI-Komponenten übernimmt und langfristig zusammen mit den anderen Rollen den Support liefert.

Governance

Um einen abteilungsübergreifenden Ansatz zu implementieren, sollte parallel eine Governance-Struktur mit drei verschiedenen Ausschussarten geschaffen werden: In Entscheidungsausschüssen werden strategische und operative Entscheidungen getroffen, die die BI-Strategie oder direkt die Projekte betreffen. In Beratungsausschüssen werden Empfehlungen für die Entscheidungsgremien erarbeitet. Und in Arbeitsausschüssen werden für einzelne Projekte oder BI-Komponenten geprüft, ob diese die definierte Soll-BI-Architektur und BI-Standards einhalten. Abbildung 3 zeigt eine mögliche Struktur für eine Gremienorganisation in einem Unternehmen.

Schlussbetrachtung

Der vorgestellte Competence-Center-Ansatz, bei dem Controller und IT-Experten eng zusammenarbeiten, kann in der Praxis ein Ansatz sein, mit dem sich viele wichtige Ergebnisse für den Einsatz von Self-Service Analytics erzielen lassen. Durch die konsequente Anwendung von abteilungsübergreifend definierten Standards können den Fachbereichen vereinheitlichte Datenquellen mit bewerteter Datenqualität zur Verfügung gestellt werden. Basierend auf vereinheitlichten BI-Komponenten über Fachbereichsgrenzen hinweg, können neue Datenquellen einfach integriert werden. Dadurch, dass Analysedaten nicht erst in eine zentrale Struktur, wie zum Beispiel Data Warehouses oder Data Lakes geladen werden, sondern ein Echtzeitzugriff auf operative Systeme ermöglicht wird, können insbesondere operative Daten ohne Zeitverzug analysiert werden. Die Einführung von Bewertungssystemen, ähnlich wie bei Amazon, für Datenquellen, Key-Performance-Indikatoren, Dashboard-Komponenten oder Standardberichte ermöglicht einen schnellen Überblick zur Verlässlichkeit und Anwendbarkeit von BI-Komponenten auf verschiedene Problemstellungen. Unterstützt durch eine automatische und vollständig integrierte Dokumentation in Berichten und auf Quellebene werden der Zugriff sowie die Verständlichkeit von Daten vereinfacht. Mit Einbezug von Artificial Intelligence können Datenbeziehungen automatisch analysiert und Vorschläge für die Erstellung von logischen Datenmodellen, spezifischen Merkmalsdimensionen und Kennzahlendefinitionen geliefert werden. Nicht vergessen werden sollte, dass eine Zusammenarbeit im Competency Center auch ein gegenseitiges Verständnis der jeweilig anderen Domäne schafft. Zudem kann ein gegebenenfalls bestehender Mangel an analytisch-technischer Qualifikation der Controller oder an fachlich-prozessorientierten Controlling-Qualifikationen der IT-Experten effizient aufgelöst werden.

Der Competency-Center-Ansatz sollte mit einem kleinen Team von Experten initiiert und auf kleinere überschaubare Projekte fokussiert werden. Ganz im Sinne von "Think big - Start small!" können ausgehend von diesem Team immer mehr Beteiligte in den Ansatz einbezogen werden und eine kontinuierliche Transformation der Unternehmensorganisation erfolgen. Damit wird der nachhaltige Erfolg eines Competency Centers für Self-Service Analytics, das wiederkehrend verlässliche und schnelle Ergebnisse liefert, sichergestellt.

Literatur

Boyer, J. (2010): Business Intelligence Strategy. A Practical Guide for Achieving BI Excellence, Ketchum, USA.

Clark, T./Wiesenfeld, D. (2017): 3 Things Are Holding Back Your Analytics, and Technology Isn't One of Them, in: Harvard Business Review, https://tinyurl.com/things-holding-back-analytics (letzter Abruf: 13.04.2019).

Dresner, H. et al. (2002): The Business Intelligence Competency Center. An Essential Business Strategy, Gartner Research, https://tinyurl.com/bi-competency-center (letzter Abruf: 14.12.2012).

Gansor, T./Totok, A./Stock, S. (2015): Von der Strategie zum Business Intelligence Competency Center (BICC): Konzeption - Betrieb - Praxis, 2. Auflage, Heidelberg.

Ghesquieres, J. et al. (2017): The Art of Performance Management, in: Boston Consulting Group CFO Excellence Series (2017), https://tinyurl.com/bcg-performance-management (letzter Abruf: 07.04.2019).

Miller, G./Bräutigam, D./Gerlach, S. (2006): Business Intelligence Competency Centers. A Team Approach to Maximizing Competitive Advantage. Wiley, Hoboken, New Jersey, USA.

Witte, T. (2017): Self-Service Business Intelligence: Ein prozessorientiertes Organisations-Referenzmodell, Vallendar.

Zusammenfassung.

Wer sich mit Analytics und der Befähigung der Anwender beschäftigt, sollte bedenken, dass neue Technologien allein nicht ausschlaggebend für den Erfolg von Initiativen sind.

Es ist immer noch erforderlich, die Regeln, wie Daten integriert werden müssen, zu definieren und sich auf konsistente Berechnungen von Kennzahlen und Darstellungsweisen von Daten zu einigen.

Ein Competency Center, in dem IT und Fachanwender eng kooperieren, das klare Prozesse und Rollen definiert sowie mit einer entsprechenden Governance untermauert ist, trägt dazu bei, dass ein Self-Service-orientierter Ansatz seine volle Kraft entfalten kann.

Handlungsempfehlungen.

Folgen Sie nicht den Marketing-Versprechungen. Lösungen sind nicht einfach nur durch die Einführung neuer Technologien zu erzielen. Ohne eine Transformation der Unternehmensorganisation ist ein Erfolg nicht zu erwarten.

Sichern Sie die Unterstützung des oberen Managements für die Analytics-Initiative und den Transformationsprozess.

Erstellen Sie eine langfristige Analytics-Strategie.

Unterschätzen Sie nicht die Komplexität Ihrer unternehmerischen Prozesse, und gehen Sie nicht von einer hohen Datenqualität in den genutzten Systemen aus. Eine schlechte Datenqualität in den Quellsystemen wird oft erst am Ende der Entwicklung aufgedeckt, üblicherweise beim Test durch die Fachanwender, und erfordert dann viel Zeit zur Korrektur. Starten Sie stattdessen mit einem Prototyp-orientierten Ansatz, der schnell Ergebnisse zeigt, Fachanwender frühzeitig einbindet und frühe Korrekturen ermöglicht.

Fokussieren Sie zuerst auf Quick Wins mit crossfunktionalen Teams. Dies sorgt für breite Akzeptanz der Change-Initiative im Unternehmen und reduziert Widerstände.

Dr. Tobias S. Witte

ist Direktor für Projektmanagement & Business Process Excellence bei Hitachi Vantara sowie Präsident und CEO von Wittbix in Denver, Colorado, USA. E-Mail: mail@tobiaswitte.com