Abstract

Objectifs

La crise sanitaire liée au COVID-19 a favorisé la levée de nombreux freins à la pratique de la télémédecine. Dans ce contexte, et pour les enfants suspects de troubles du spectre de l’autisme (TSA), il a été nécessaire de définir le cadre d’une bonne pratique en vidéoconsultation. Ainsi, décrire les outils utilisés et définir quelques règles éthiques sont les garants d’une pratique de qualité en télémédecine.

Méthode

Depuis 2013, nous avons réalisé des évaluations cliniques en vidéoconsultations au sein du Centre de diagnostic et d’évaluation de l’autisme du GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Nous avons développé des outils d’information et des procédures pour l’évaluation des enfants suspects de TSA. Amenés à réfléchir sur l’éthique de notre pratique, notre réflexion est devenue partie prenante de nos procédures.

Résultats

Les bénéfices et risques sont exposés, le consentement recueilli en amont de la téléconsultation. Nous utilisons des outils diagnostiques validés qui sont analysés au regard de l’expérience clinique des professionnels. L’intimité des personnes est préservée et la relation patient-médecin renforcée du fait d’une perception d’empowerment accrue pour les familles.

Conclusion

La crise du COVID-19 a renforcé l’intérêt de la vidéoconsultation avec un risque accru dans sa pratique tant pour les familles que pour les professionnels du fait de l’accessibilité soudaine à celle-ci. Ses qualités cliniques et éthiques sont ainsi questionnées et doivent être étudiées plus avant. Au décours de la crise sanitaire, il sera temps de penser à l’équité de la pratique et la possibilité d’une télémédecine pour tous.

Mots clés: Télémédecine, Autisme, Évaluation, Enfants, Diagnostic, COVID-19, Éthique

Abstract

Objectives

The COVID-19 crisis dramatically broke down the administrative, technological and clinical barriers that previously existed in the field of telemedicine. There is an important need to define standards for remote clinical observation, for instance in case of suspected autism spectrum disorder (ASD). Describing tools for the remote assessment of children with ASD and reflecting upon the ethical aspects of this practice will improve the quality of care with telemedicine.

Method

Since 2013, we have conducted clinical evaluations by means of telemedicine at the center for diagnostic and evaluation of autism of the GHU Paris Psychiatry and Neurosciences which have afforded us opportunities to develop information tools and specific procedures. This clinical procedure is associated with ethical reflections that we included in our procedure.

Results

Benefits and risks are presented to families, and informed consent is obtained. The use of validated tools is privileged and their results are analyzed in light of the clinical experience of the professional. Privacy for persons and professionals is preserved, and the patient-doctor relationship is reinforced because of the ability of the patient to make decisions and feel more empowered in the context of the videoconsultation.

Conclusion

The COVID-19 crisis was the impetus for a dramatic increase in the use of telemedicine with a potential risk because of the broad and blurry framework of its application. Clinical and ethical concerns must be studied. Moving forward, societal reflection about the accessibility of telemedicine will be necessary: telemedicine for all should be a future perspective.

Keywords: Telemedicine, Diagnosis, Assessment, Autism, COVID-19, Ethics

Introduction

En 2018, un article de la World Psychiatric Association titrait : Telemental health: why the revolution has not arrived? [1]. En France, la crise sanitaire liée au COVID-19 a déclenché cette révolution avec l’objectif d’assurer la continuité des soins et, par exemple, de ne pas priver de chances les enfants en attente de diagnostic d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Mais la levée soudaine des freins à la pratique de la télémédecine n’exempte pas les cliniciens de la recherche d’une pratique valide et éthique.

Objectifs

Depuis une dizaine d’années, les publications sur la télémédecine témoignent de nouvelles opportunités pour faciliter le parcours de soin de la personne avec autisme et de sa famille, notamment celle du diagnostic avec des instruments de qualité métrologique éprouvée [2]. En 2017, Casale et al. soulignent l’intérêt de l’ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) et de l’ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) pour le repérage et le diagnostic chez les enfants pour lesquels un TSA est suspecté, Ainsi que la satisfaction des parents envers un modèle intégratif associant les partenaires évoluant autour de l’enfant en comparaison avec un modèle traditionnel de consultation en centre médical [3]. La formation à distance des équipes ainsi que le caractère écologique des procédures à distance sont aussi mis en exergue. Ainsi, l’équipe de Smith J.C. (2017) a développé la procédure NODA (Naturalistic Observation Diagnostic Assessment) qui repose sur l’évaluation de quatre mini scénarios de dix minutes réalisés par les parents [4]. La question n’est ainsi plus de se demander s’il est possible d’évaluer à distance les enfants chez lesquels un TSA est envisagé, mais de définir le cadre d’une bonne pratique à distance.

Par ailleurs, en amont de la crise sanitaire, la délégation interministérielle à la transformation publique (DITP) a souhaité lancer, en 2019, un plan d’action pour l’optimisation des pratiques des Centres de diagnostic pour l’évaluation de l’autisme. Ce sont les listes d’attente des Centres de diagnostic et d’évaluation de l’autisme (CDEA) qui sont au cœur de ces plans d’action car de fait, elles constituent un frein important à un diagnostic précoce ou à un diagnostic chez l’adulte. La durée moyenne nationale de ce parcours diagnostique a été évaluée en 2017 à 446 jours [5]. Afin de réduire la liste d’attente, nous avons proposé un parcours numérique diagnostique expert avec l’objectif d’optimiser le parcours de la demande des familles et des professionnels ou bien encore pour évaluer les enfants et les adolescents ou adultes issus de zones désertifiées sur le plan médical. La possibilité d’appliquer des procédures d’évaluation diagnostique et fonctionnelle allégées, mais validées et s’inscrivant toujours dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), était alors envisagée voire prônée pour favoriser de fait le déploiement de la télémédecine.

Dans le contexte COVID-19, un décret publié le 9 mars 2020 par le ministère de la Santé a assoupli les modalités d’accès à la télémédecine, la visite préalable chez le médecin généraliste n’étant plus une condition d’accès à la téléconsultation. Cela a ouvert le champ de la vidéoconsultation, notamment hospitalière, avec la possibilité d’assurer la continuité du soin. De surcroît, il s’agit dès lors pour les praticiens du parcours diagnostique de télémédecine du TSA pour les enfants , de préciser les modalités de recueil du consentement, de définir de nouveaux standards cliniques grâce à la pratique à distance, de considérer l’importance de nouvelles frontières individuelles de pratique, de ne pas méconnaître les aspects équitables et non équitables de la pratique et, enfin, de questionner l’évolution de la relation patient-médecin transformée du fait de l’usage de la vidéoconsultation dans le contexte de crise sanitaire.

Méthode

L’expérience acquise dans ce domaine, depuis 2013, pour le diagnostic de l’autisme à distance chez les enfants nous a permis de proposer, dès le début du confinement, une observation clinique et diagnostique grâce à, au moins, un outil standardisé et la passation d’items pour l’évaluation du développement afin d’accélérer l’initiation du parcours de prise en charge et l’ouverture de droit à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Ayant préalablement validé de façon empirique l’évaluation clinique à distance des enfants, présentant éventuellement un TSA, les propositions de notre plan d’action se sont retrouvées au cœur de notre pratique de diagnostic en situation COVID-19. Nous avons alors formalisé notre programme de façon encore plus précise en incluant des éléments de réflexion éthique nécessaires à la bonne pratique.

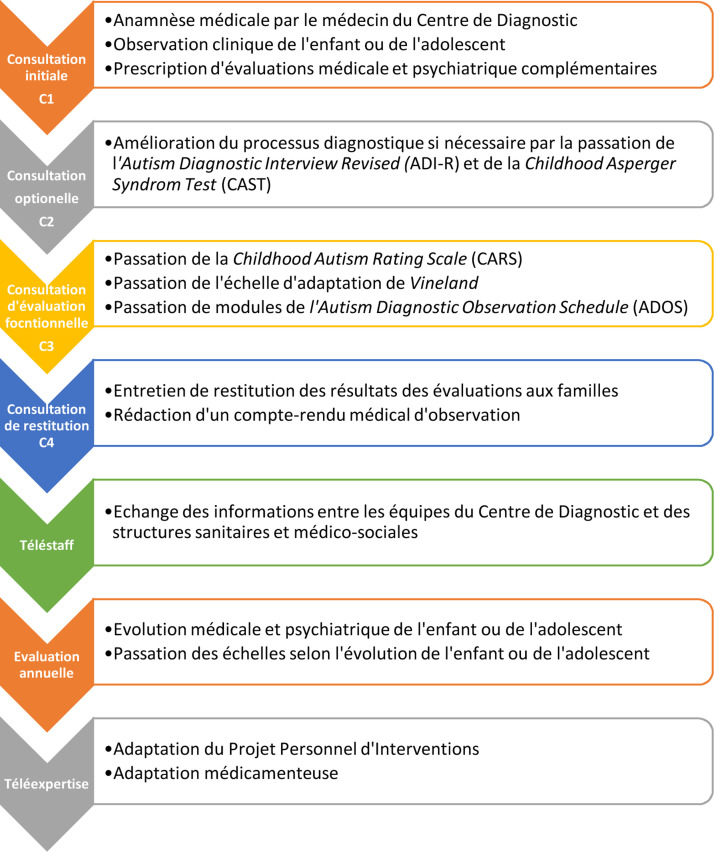

Dans l’idée de définir une bonne pratique clinique à distance, l’utilisation d’outils d’évaluation pour les enfants, chez lesquels un TSA est suspecté, permet de structurer les observations cliniques et objective les anomalies significatives qui impactent le développement de l’enfant [6]. Ces outils se prêtent particulièrement à l’exercice de la vidéoconsultation et complètent une observation clinique atypique [7]. Nous l’avons vu, ils ont été, par ailleurs pour certains, l’objet d’une validation scientifique dans leur utilisation à distance. Le workflow ou déroulé de la procédure clinique comporte quatre vidéoconsultations, réalisées en mode synchrone, et, au fil du temps, cette pratique s’est enrichie (Fig. 1 ). L’évaluation standardisée repose sur l’utilisation de l’ADI-R, la CAST (Childhood Asperger Syndrome Test), la CARS (Childhood Autism Rating Scale), la VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale), l’ADOS. Et à l’instar de E. Aboujaoude, nous pensons que la description des procédures empiriques est nécessaire pour les organisations professionnelles qui manquent de guidance pour le déploiement de la pratique de la vidéoconsultation [1]. Ainsi, la rédaction d’un protocole spécifique transmis aux parents et/ou aux professionnels pour préparer la vidéoconsultation assure une transmission de l’information sur le déroulé de la téléconsultation et valide la qualité attendue de l’observation à distance.

Figure 1.

Schéma d’évaluation et de suivi des enfants et des adolescents dans le cadre du projet de télémédecine du Centre de diagnostic et d’évaluation de l’autisme du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.

Par exemple, nous proposons que l’enfant soit accompagné par un parent, un éducateur, un psychologue, un infirmier ou un aide-soignante pour ceux accueillis en structures médicosociales. Le parent ou le professionnel invitent le jeune à s’asseoir à une table pour participer à des activités, conçues dans l’objectif de créer un cadre qui permet de coter la CARS à partir des observations par écran interposé. Les activités que nous demandons aux parents ou aux professionnels de mettre en situation portent sur 7 dimensions : les capacités communicatives (réceptives, expressives et non verbales) ; la qualité des interactions sociales ; les capacités d’imitation ; les réactions face à des stimuli sensoriels ; la qualité du jeu ; les réponses motrices et émotionnelles ; les capacités régulatrices (dans les domaines de l’attention, de l’activité et des émotions) et d’adaptation.

Si l’enfant ou le jeune utilise un système alternatif ou augmentatif de communication à la maison ou lors des prises en charge, comme le PECS (Picture Exchange Communication System) ou le langage des signes, il est recommandé que son livre PECS et les pictogrammes qui correspondent aux activités proposées soient à sa disposition et/ou que le parent ou le professionnel utilise des signes lors des interactions.

Si l’enfant ou le jeune a l’habitude de fonctionner avec des renforçateurs, il est recommandé d’apporter ses récompenses préférées à la séance et de les garder à portée de main au cas où il s’avère nécessaire d’accroître sa motivation pour participer aux activités.

Enfin, une caisse de jouets est mise à la disposition de l’enfant, avec des jouets permettant l’observation des items issus de la CARS.

En avril 2020, dans le contexte de COVID-19, ce programme a été présenté dans une publication de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec [8].

Résultats

S’il est vrai que la responsabilité éthique ne change pas, lorsque nous abordons une nouvelle pratique, l’introduction de la télémédecine et de sa technologie associée a mis en exergue de nouveaux enjeux [9]. En 2019, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé précisent les prérequis nécessaires à la télémédecine, mais ne référent pas à l’Evidence Based Medicine des différentes spécialités amenées à utiliser cet outil [10]. Dans le contexte COVID-19, le décret publié le 9 mars 2020 a assoupli, de façon soudaine, voire abrupte, les modalités d’accès à la télémédecine et il incombe, désormais, aux cliniciens de préciser le cadre de leur pratique. Dans notre cas, il s’est agi, même et surtout en ces temps de crise, de penser le consentement, la clinique, les limites, l’équité de cette pratique et, enfin, de questionner l’évolution de la relation patient-médecin.

Bien que le consentement soit requis pour tout acte de médecine, le consentement en télémédecine doit aussi être recherché et tracé en évitant que la démarche ne constitue qu’un bref évènement bureaucratique comme, par exemple, cocher d’un clic la case « consentement ». La télémédecine en santé mentale n’échappait pas jusque-là à la confusion potentielle avec les jeux vidéo ou les autres technologies en ligne non validées scientifiquement, suggérant qu’elle serait plus un loisir qu’un acte diagnostique et/ou thérapeutique. Ou bien encore, la confusion restait possible sur la qualification du professionnel qui dispense l’accompagnement en télémédecine avec la présence de « coachs » ou de moteurs de recherche prompts à répondre à toute question médicale des internautes [9]. Et les auteurs le confirment, la responsabilité de celui qui prodigue des conseils sur une plateforme n’est pas la même que celle engagée dans une relation à distance individuelle thérapeutique patient/médecin [11]. Aussi, au regard de ces constats, le consentement doit-il prendre une dimension particulière et d’autant plus dans le contexte de COVID-19 qui a ouvert larga manu les vannes des téléconsultations. Certains auteurs recommandent une véritable procédure par étapes d’informations préalables à partager avec le patient pour valider le consentement obtenu [12]. Les familles et les jeunes doivent bénéficier d’une présentation du médecin (ou du professionnel en santé) et de ses compétences ou de ses qualifications professionnelles. Un descriptif de la procédure doit leur être exposé ainsi que les problèmes que le recours à celle-ci pourrait soulever (le risque). Les points positifs ne sont pas oubliés et sont présentés (le bénéfice). Enfin, une alternative doit être possible dès l’amont de la téléconsultation avec le choix laissé au patient de recourir ou non à cette modalité de consultation.

Ainsi, concernant l’évaluation par vidéoconsultation des enfants et des adolescents, pour lesquels un TSA est suspecté, l’équipe du CREDAT présente son expérience clinique au sein du centre de diagnostic, ses qualifications professionnelles, les limites de l’évaluation, selon la qualité technique de la session, ou bien encore de la mise en situation des séquences d’observation. Le point positif mis en avant est celui d’un premier contact, permettant d’initier un parcours de prise en charge sans attendre de compléter ensuite le bilan. Bien entendu, si les parents préfèrent un rendez-vous en face à face, il leur est proposé. En amont de la téléconsultation, une fiche d’information, tant technique que pratique, leur est adressée. Il s’agit d’une fiche, comportant des images et du texte, destinée tant aux parents qu’aux enfants et aux jeunes adolescents pour présenter les grands axes du déroulement de la téléconsultation.

Enfin, dans le contexte de la crise sanitaire, le consentement des familles à la réalisation de ces téléconsultations nous a été transmis, mais il serait imprudent de dire qu’il s’agit d’un véritable choix de leur part. De fait, l’alternative à l’évaluation en télémédecine, reposant sur le report sine die de ces évaluations, en raison des mesures de sécurité sanitaire qui auraient allongé à nouveau les délais d’attente, les familles ont accepté les vidéoconsultations, peut-être par défaut pour certaines d’entre elles. Leur satisfaction reste donc à évaluer tant au moment de la crise en cours qu’au décours de celle-ci lorsque les familles auront retrouvé une véritable liberté de choix concernant la modalité d’évaluation de leur enfant ou de leur adolescent.

La pratique de la vidéoconsultation et, a fortiori, en psychiatrie suggère de nouveaux standards de pratique clinique d’évaluation, d’observation et de participation parentale.

Dans les premières recommandations, il était déconseillé de réaliser une téléconsultation avec un patient qui n’avait pas rencontré au préalable au moins une fois le médecin en face à face. Bien que les recommandations, du fait de la crise sanitaire, n’aillent plus dans ce sens, il reste recommandé cliniquement de revoir ensuite la famille et l’enfant ou l’adolescent en face à face, notamment pour les cas complexes ou lorsque la nécessité d’un diagnostic différentiel ou comorbide du registre des troubles émotionnels se présente. De fait, l’association d’un trouble du neurodéveloppement de type autistique à un trouble émotionnel ne permet pas une évaluation standardisée complète du fait de l’absence d’outils validés dans la dépression par exemple pour les personnes avec autisme et impose alors une consultation en présentiel. Notons, néanmoins, que la prise en charge en télémédecine est reconnue aussi efficace que la prise en charge en face à face pour les troubles émotionnels dans les études internationales ayant recours à la thérapie cognitive et comportementale [13].

L’utilisation d’outils standardisés de façon systématique facilite et complète l’observation du clinicien en objectivant en référence aux observations parentales des signes cliniques que la vidéoconsultation ne permet parfois pas de repérer de façon satisfaisante. C’est le cas de l’évaluation de la qualité du regard et du contact oculaire si particuliers chez nombre de ces enfants.

À domicile, il s’agit d’organiser une observation individualisée de l’enfant dans son contexte écologique et favoriser l’expression de ses compétences, ce qui parfois peut ne pas être le cas en laboratoire ou même au sein d’un bureau d’évaluation de professionnels, inconnus pour l’enfant. C’est d’ailleurs le postulat de certains auteurs qui proposent d’organiser, nous l’avons vu, l’observation à distance des enfants par et avec les parents [4], [14], [15]. Le protocole que nous proposons comme standard clinique d’évaluation à distance, et qui s’appuie sur la connaissance de ces données scientifiques et empiriques, doit en aval de la crise sanitaire être l’objet d’études de validation.

Et au-delà des limites conceptuelles et idéologiques à la pratique de la télémédecine, il existe des frontières au propre comme au figuré qui méritent l’attention des praticiens. Il s’agit, par exemple, à l’étranger, et notamment aux États-Unis, des frontières géographiques des états qui déterminent des règles administratives différentes en termes de responsabilité médicolégale d’un état à l’autre [1], [9]. Cette dimension n’est pas de mise sur le territoire français mais les « frontières » des départements et l’engagement variable des ARS, dans le soutien à la pratique de la télémédecine, peuvent constituer une frontière administrative au déploiement de celle-ci. Ainsi, l’avancée dans le développement des différents programmes de télémédecine et notamment de télépsychiatrie reste très hétérogène d’une région à l’autre.

Notons, toutefois, que d’autres frontières administratives persistent et concernent, par exemple, la pratique de téléconsultations dans le cadre des prises en charge orthophoniques et psychomotrices. En effet, le cadre règlementaire, en dépit de la crise sanitaire, reste à ce jour contraint. La passation d’un bilan de langage oral par télémédecine n’est, à ce jour, pas validé et les professionnels sont en attente de l’accord de la Fédération nationale des orthophonistes concernant ce type de procédure sachant qu’une observation orthophonique est présentée comme possible. Dans notre pratique, s’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent pour lequel le TSA s’avère typique dès les premières téléconsultations, l’envoi d’un questionnaire, et un temps d’observation en téléconsultation sont proposés. L’observation orthophonique repose alors sur un protocole de mises en situation : lecture d’un livre, échange de voiture ou ballon, comptine ou l’envoi par la famille de petits films où leur enfant joue et/ou échange et/ou communique au quotidien. S’il s’agit d’un enfant au profil atypique, une évaluation en présentiel est réalisé dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Concernant l’approche en psychomotricité, l’arrêté du 14 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020, prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé, nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, décrit que « Tous patients, à l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d’ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin. »

Néanmoins, à l’instar de l’observation orthophonique, l’absence d’observation en psychomotricité pour certains enfants ou adolescents en situation complexe pourrait constituer une perte de chances et il est proposé en téléconsultation la réalisation d’une anamnèse détaillée avec des précisions sur le plan moteur et sensoriel, suivie peu ou prou d’une guidance. Au décours de cet entretien, l’envoi d’un questionnaire permettant d’évaluer le profil neurosensoriel de l’enfant ; l’envoi de listes d’activités psychomotrices ou ludiques à réaliser à la maison ; une réorientation vers un(e) psychomotricien(e) en libéral est possible auprès des familles. Pour les enfants présentant de grandes difficultés sur le plan moteur et/ou sensoriel, et qui nécessiteraient une évaluation plus approfondie de leurs compétences, un bilan en présentiel reste recommandé.

Une autre frontière concerne celle de l’intimité, car l’exercice de la vidéoconsultation oscille entre un degré supplémentaire d’intimité et un degré moindre d’intimité du fait de la distanciation. Et qu’il y ait plus ou moins d’intimité confère, alors, soit une protection pour la personne ou le professionnel, soit un risque. Ainsi, il est, par exemple, possible que les personnes soucieuses de leur intimité ne souhaitent pas parler de leurs relations intimes via un outil informatique suspect d’insécurité en termes de confidentialité. Mais il est également possible que ce même sentiment de distanciation procure un sentiment de protection et autorise la personne à se livrer plus facilement. Les professionnels eux-mêmes peuvent se sentir plus intrusifs dans l’intimité de la vie quotidienne de leur patient mais moins intrusifs pour les personnes les plus réticentes aux entretiens psychiatriques. Les auteurs soulignent aussi le caractère déstigmatisant de la vidéoconsultation du fait de la distance tandis que d’autres alertent sur le risque de manquements éthiques par les professionnels de santé dans ce contexte distanciel. Car par sa facilité de réalisation des rendez-vous peuvent être proposés, sur des créneaux horaires très différents, des créneaux usuels de consultation, ce que certains auteurs estiment comme un facteur de confusion entre service en ligne et consultation médicale professionnelle. Notons, néanmoins, que la distance imposée par l’écran réduit aussi l’accès à une intimité du professionnel, ce qui peut faciliter a contrario pour d’autres auteurs la qualité de la relation médecin-patient [9], [16].

La troisième frontière est la frontière technologique. De fait, toute personne ne peut encore avoir accès aux outils permettant la vidéoconsultation, notamment les personnes les plus précaires ou bien encore les personnes en situation de handicap. Ce n’est alors pas au médecin seul de résoudre individuellement ce problème mais à la société de l’accompagner pour optimiser l’accès à ces personnes. C’est d’ailleurs le rôle d’une société inclusive de permettre à tous d’avoir accès aux soins de la façon la plus large possible. Et dans les TSA, si les personnes sans déficit intellectuel et adultes ont facilement accès à ces outils, les personnes les plus déficitaires ne le pourront que grâce à des tiers sensibilisés, formés et non réticents à cette utilisation [9].

L’un des autres enjeux éthiques majeurs dans la pratique de la télémédecine est celui de la modification de la relation patient-médecin du fait de l’utilisation de ce média. La familiarité réciproque entre le patient et son médecin est de mise et cette réciprocité fait que les soins vont s’améliorer car davantage adaptés à la personne, la satisfaction du patient augmentant en conséquence. En médecine générale, les patients sont attachés à la relation avec « leur » médecin qu’ils connaissent bien et à qui ils peuvent livrer des détails de leur intimité, ce qui n’est pas toujours possible de faire dans le cadre de la télémédecine. Par ailleurs, l’instauration d’une relation patient-médecin de qualité est attribuable à la fois aux modes de communication verbale et non verbale adoptés par le professionnel. Ainsi, pour certains auteurs, les messages non verbaux prévalent dans cette relation : la posture corporelle, la prosodie, la présentation physique, le mouvement des mains et des bras, la position assise, la présence et la spontanéité des sourires sont autant d’indices nécessaires à la relation et de fait présents en vidéoconsultation [17]. Mener un entretien en visioconférence diffère donc du face à face par sa gestualité et nécessite un apprentissage. De fait, la gestualité associée au langage et support de compréhension est minimisée. Il est plus difficile de prendre la parole, de manifester son adhésion ou son absence d’adhésion aux propos, d’indiquer ce que l’on a compris [18]. Les recommandations en 2008 de l’American Academy for Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), publiées sous le titre « Practice parameter for telepsychiatry with children and adolescents », apportent des recommandations sur la qualité requise des comportements non verbaux des professionnels en téléconsultation [19]. De fait, les praticiens avec le plus d’aisance dans la communication corporelle ou les plus sensibles aux messages non verbaux seront plus efficaces et ajustés en téléconsultation, sachant que le sourire plus encore que le contact visuel est une variable importante dans l’ajustement requis pour la téléconsultation. En 2016, Toh et al. ont défini ainsi 9 standards de communication non verbale pour l’établissement de la relation médecin-patient et la télémédecine permet de fait, 7 des 9 formes essentielles de la communication non verbale, le toucher et la proximité physique faisant exception [20], [21].

Enfin, il s’agit d’une relation patient-médecin plus symétrique par le fait que le patient soit dans son environnement et non dans celui imposé du médecin avec la liberté d’interrompre à tout moment la téléconsultation. Il gagne en confort émotionnel pour l’expression de ses besoins ou de ses ressentis, se sent moins isolé, surtout en cours de confinement, bénéficie d’une pratique flexible qui s’adapte mieux à son emploi du temps, enfin ressent moins de fatigue ou de stress associés aux déplacements [22]. C’est le plein respect de la loi de 2002 et de l’autonomisation patient avec la fin de la « paternalisation » de la relation médicale et la capacité « d’empowerment » accrue pour le patient.

Conclusion

La télémédecine, dans le champ des troubles du spectre de l’autisme, témoigne d’un intérêt certain et validé pour le dépistage, l’évaluation, l’accompagnement parental et la formation tant des aidants que des professionnels. Les études réalisées demandent à être répliquées mais la satisfaction des familles et des professionnels, ainsi que la fiabilité de la réalisation de certaines évaluations, sont des indices encourageants pour son application. Complémentaire d’une approche hautement individualisée et face à face, et s’inscrivant dans un parcours novateur, la télémédecine est une nouvelle pratique de l’art médical et de l’exercice du colloque singulier définissant de nouveaux standards cliniques. La crise sanitaire en soulignant son intérêt dans l’objectif de protéger les personnes et d’éviter des ruptures de soins doit inciter les cliniciens à affiner le périmètre de son application en la décrivant cliniquement et grâce des échanges cliniques partagés. Au décours de la crise sanitaire, il sera alors peut-être temps d’envisager au sein de ce périmètre l’équité et la possibilité d’une télémédecine pour tous.

Déclaration de liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Références

- 1.Aboujaoude E. Telemental health: why the revolution has not arrived. World Psychiatry. 2018;17(3):277–278. doi: 10.1002/wps.20551. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Doyen C., Goupil V., Desailly E., et al. Telemedicine and autism spectrum disorder in children and adolescents: theoretical and practical guide. Ann Med Psychol. 2019;177(7):702–709. [Google Scholar]

- 3.Casale E.G., Stainbrook J.A., Staubitz J.E., et al. The promise of telepractice to adress functionnal and behavioral needs of persons with autism spectrum disorders. Int Rev Res Develop Dis. 2017;53:235–273. [Google Scholar]

- 4.Smith C.J., Rozga A., Matthews N., et al. Investigating the accuracy of a novel telehealth diagnostic approach for autism spectrum disorder. Psychol Assess. 2017;29(3):245. doi: 10.1037/pas0000317. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées . 2018. Autisme, Changeons la donne, dossier de presse. [Google Scholar]

- 6.Kaye K. Regards périphériques sur l’autisme–Evaluer pour mieux accompagner, Collection Cahiers de Sainte Anne. Eds Lavoisier; Paris: 2012. L’évaluation psychométrique de jeunes enfants présentant des troubles du développement; p. 186. [Google Scholar]

- 7.Doyen C., Oreve M.J., Desailly E., et al. Vol. 24. Telemed J E Health; 2018. Telepsychiatry for children and adolescents: a review of the PROMETTED project; pp. 3–10. [Epub ahead of print] [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Institut National d’Excellence en Santé et en Services Sociaux (INESS) 2020. COVID-19 et évaluation diagnostique du TSA à distance. [Google Scholar]

- 9.Sabin J.E., Skimming K. A framework of ethics for telepsychiatry practice. Int Rev Psychiatry. 2015;27:1–6. doi: 10.3109/09540261.2015.1094034. [early-on line] [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.HAS . 2019. Télémédecine et téléexpertise-Mise en œuvre – Fiche Mémo. [Google Scholar]

- 11.Chaet D., Clearfield R., Sabin J.E., et al. Ethical practice in telehealth and telemedicine. J Gen Int Medicine. 2017 doi: 10.1007/s11606-017-4082-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Langarizadeh M., Moghbeli F., Aliabadi A. Application of ethics for providing telemedicine services and information technology. Med Arch. 2017;71(5):351–355. doi: 10.5455/medarh.2017.71.351-355. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Chakrabarti S. Usefullness of telepsychiatry: a critical evaluation of videoconference-based approaches. World J Psychiatry. 2015;22(5):286–304. doi: 10.5498/wjp.v5.i3.286. [3] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Reese R.M., Braun M.J., Hoffmeier S., et al. Preliminary evidence for the integrated systems using telemedicine. Telemed J E-Health. 2015;21(7):581–587. doi: 10.1089/tmj.2014.0124. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Nazneen N, Rozga A, Abowd GD, Obertleiner R, Suri JS, Arriaga RI. Autism Imaging and Devices. 1st Ed. CRC Press; Boca Raton: 2016. Behavior Imaging®: Innovative technology to enable repote autism diagnosis; pp. 343–352. [Google Scholar]

- 16.Demailly L. Que fait l’internet aux psychanalystes ? Le carnet PSY. 2007;7:30–34. [120] [Google Scholar]

- 17.Da Luz P.L. Telemedicine and the doctor/patient relationship. Arq Bras Cardiol. 2019;113(1):100–102. doi: 10.5935/abc.20190117. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Licoppe C., Relieu M. Présentations. Réseaux. 2007;5(144):9–22. [Google Scholar]

- 19.AACAP Practice parameter for telepsychiatry with children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47(12):1468–1483. doi: 10.1097/CHI.0b013e31818b4e13. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Grzybowski S.C., Stewart M.A., Weston W.W. Nonverbal communication and the therapeutic relationship. Can Fam Physician. 1992;38:1994–1998. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Toh N., Pawlovich J., Grzybowski S. La télésanté et les relations patient médecin dans les communautés rurales et éloignées. Can Fam Physician. 2016;62:715–717. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Kocsis B.J., Yellowlees P. Telepsychotherapy and the therapeutic relationship: principles, adavantages and care examples. Telemed e-Health. 2018;24(5):329–334. doi: 10.1089/tmj.2017.0088. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]