RESUMEN

Objetivos.

Presentar la metodología de evaluación integral de la implementación del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) en Chile y exponer sus resultados.

Métodos.

Estudio evaluativo de corte transversal basado en una encuesta a referentes clave del programa, desplegados en los 29 servicios públicos de salud del país, y entrevistas individuales y grupos focales con actores clave y expertos. El foco de la evaluación estuvo en la relevancia e impacto del mhGAP en la prestación de servicios de salud mental y en la implementación del programa.

Resultados.

Los participantes evaluaron positivamente la implementación progresiva del mhGAP en Chile, en particular: 1) manifestaron contar con mejores herramientas de detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos frecuentes, y estrategias eficientes de derivación; 2) calificaron todos los módulos como importantes; los más relevantes fueron autolesión/suicidio (x¯ = 4,77) y trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente (x¯ = 4,58); 3) evaluaron favorablemente las Jornadas Nacionales y sus réplicas y su contribución al éxito de la implementación del mhGAP; 4) coincidieron en la necesidad de incorporar nuevos actores, fortalecer algunos aspectos y ampliar la información sobre el programa.

Conclusiones.

La implementación del mhGAP en Chile constituye un caso emblemático de aprendizaje, apoyado por el desarrollo de la salud mental comunitaria y la salud familiar, entre otros factores. Lo logrado abre una oportunidad única para continuar avanzando en la implementación de este programa en el país y transmitir esta experiencia a otros contextos de América Latina y el Caribe.

Palabras clave: Atención a la salud mental, atención primaria de salud, evaluación de programas y proyectos de salud, Chile

ABSTRACT

Objectives.

Present the methodology for comprehensive evaluation of the implementation of the Mental Health Global Action Programme (mhGAP) in Chile and describe the program’s results.

Methods.

Cross-sectional evaluative study based on a survey of key program informants deployed in 29 public health services in the country, as well as individual interviews and focus groups with key actors and experts. The evaluation was focused on the relevance and impact of mhGAP on the provision of mental health services and on the implementation of the program.

Results.

The participants gave a positive evaluation of the progressive implementation of mhGAP in Chile. In particular: 1) They reported having better tools for detecting, diagnosing, and treating common disorders, and efficient referral strategies; (2) They rated all modules as important, the most relevant being self-harm/suicide (x¯ = 4.77) and mental and behavioral disorders in children and adolescents (x¯ = 4.58); (3) They favorably assessed the National Mental Health Day training courses and the subsequent courses repeated at the local level, indicating that these courses contributed to successful implementation of mhGAP; (4) They agreed on the need to incorporate new actors, strengthen certain aspects, and expand information on the program.

Conclusions.

The implementation of mhGAP in Chile is an emblematic example of learning supported by the development of community mental health and family health, among other factors. These accomplishments offer a unique opportunity to continue advancing the implementation of this program in the country and to implement this experience in other contexts in Latin America and the Caribbean.

Keywords: Mental health assistance, primary health care, program evaluation, Chile

RESUMO

Objetivos.

Apresentar a metodologia de avaliação completa da implementação do Programa de ação mundial para reduzir as lacunas em saúde mental (Mental Health GAP, mhGAP) no Chile e descrever seus resultados.

Métodos.

Estudo avaliativo transversal baseado em levantamento realizado com profissionais de referência do programa, distribuídos em 29 serviços de saúde da rede pública do país, e entrevistas individuais e grupos focais com as principais partes interessadas e especialistas. O enfoque da avaliação foi a relevância e o impacto do mhGAP na prestação de serviços de saúde mental e a implementação do programa.

Resultados.

Os participantes do estudo avaliaram positivamente a implementação progressiva do mhGAP no Chile. Em particular, 1) eles afirmaram possuir recursos melhores para detecção, diagnóstico e tratamento de transtornos frequentes e estratégias de encaminhamento eficientes; 2) classificaram todos os módulos como importantes, com destaque a autoagressão/suicídio (x¯ = 4,77) e transtornos mentais e de comportamento em crianças e adolescentes (x¯ = 4,58); 3) avaliaram de forma favorável a realização das Jornadas Nacionais de Saúde Mental e suas iterações em nível local contribuindo ao sucesso da implementação do mhGAP e 4) concordaram com a necessidade de atrair mais interessados, reforçar alguns aspectos e ampliar a divulgação do programa.

Conclusões.

A implementação do mhGAP no Chile é um caso emblemático de aprendizado apoiado no avanço da saúde mental comunitária e saúde da família, entre outros fatores. Esta conquista cria uma oportunidade única para continuar a expandir a implementação do programa no país e disseminar esta experiência a outros contextos na América Latina e Caribe.

Palavras-chave: Assistência à saúde mental, atenção primária à saúde, avaliação de programas e projetos de saúde, Chile

Los problemas de salud mental y los originados por el uso de sustancias psicoactivas elevan considerablemente la carga de enfermedad en todo el mundo, ya que constituyen una fuente importante de morbilidad, discapacidad y muerte prematura, con la consiguiente afectación de la calidad de vida de la población. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al menos una de cada cuatro personas sufre algún trastorno mental a lo largo de su vida; contradictoriamente, solo el 1% del personal de salud presta servicios específicos en esta área (1, 2).

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS plantean la necesidad de integrar la salud mental en todas las esferas de la salud y la política social (3). Si bien cada vez se cuenta con mayor información científicamente validada sobre qué hacer para alcanzar los resultados necesarios en salud mental, aún existe una importante brecha en el acceso a tratamientos y en lo relacionado con la calidad de los servicios que se brindan. De hecho, muchas personas no reciben tratamiento, situación que es más evidente aun en los llamados países en desarrollo (4).

Los países de bajos y medianos ingresos disponen de recursos limitados para los servicios de salud mental y estos se distribuyen de manera desigual en sus territorios (5). Ello genera una considerable brecha en los servicios, tanto entre países como dentro de ellos (5).

El Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP por las siglas en inglés de Mental Health Gap) se presentó en el 2008 para enfrentar el déficit en el acceso a servicios de calidad en salud mental en el mundo. Este programa busca fortalecer el compromiso de las autoridades nacionales y la asignación de recursos para ampliar la cobertura de las intervenciones científicamente validadas (1, 2).

La pieza clave de este programa es la Guía de Implementación del mhGAP, que contiene directrices para la atención no especializada y está compuesta por once módulos, organizados por trastornos de salud mental prioritarios individuales, con protocolos de evaluación, manejo y seguimiento (1, 2).

En los últimos años, se ha llevado a cabo un proceso de capacitación progresiva en el sector público del sistema sanitario chileno, a fin de actualizar las competencias en salud mental de los equipos de atención primaria de salud (APS), tanto de los profesionales como de los técnicos del ámbito psicosocial y los gestores comunitarios5.

Sistema de salud y salud mental comunitaria en Chile

La población de Chile ya supera los 19 millones de habitantes, de los cuales 1 565 915 se definen como pertenecientes a etnias originarias y 1 492 522 son inmigrantes (6). El sistema nacional de salud cuenta con dos subsistemas: uno público y otro privado; la mayoría de la población se atiende en el subsistema público (7, 8), cuya red asistencial está organizada en 29 servicios de salud (SS) que siguen los lineamientos del Ministerio de Salud (MINSAL) (9). En cuanto a recursos, el 21,0% del presupuesto total de salud corresponde al financiamiento de la APS (10).

En Chile, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas representan el 23,2% de la carga de enfermedad (11). Más allá de este panorama, el país destaca por su Modelo de Salud Mental Comunitaria, su Modelo de Salud Familiar y Comunitaria, y particularmente por el desarrollo de servicios de salud mental en la APS, tal como indica la práctica internacional más generalizada. En este sentido, los Centros de Salud Familiar (CESFAM) desempeñan un papel central en el abordaje de las enfermedades mentales de baja y mediana complejidades en el primer nivel de atención sanitaria (12).

Implementación del mhGAP en Chile: aspectos generales del proceso

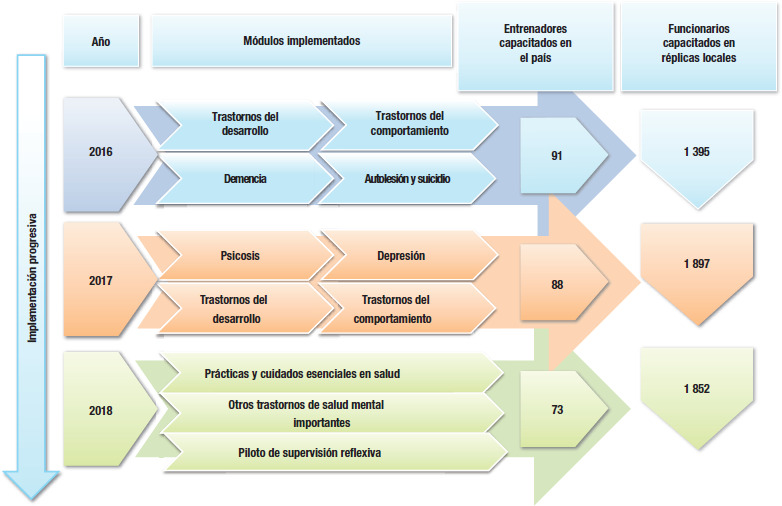

El MINSAL de Chile trabaja junto a la OPS/OMS desde 2015 en un proceso sistemático dirigido a implementar el mhGAP (figura 1). Como parte de ese esfuerzo, la OPS compartió los materiales del mhGAP en español y ofreció apoyo técnico, mientras el MINSAL incorporó los módulos de la Guía de Implementación del mhGAP, previa revisión y adaptación, en el Programa de Capacitación y Formación de la APS en la Red Asistencial5.

FIGURA 1. Resumen del proceso chileno de implementación del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), 2016-2018.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Salud de Chile.

Para ello, se implementó un proceso de capacitación en cascada, progresivo en el tiempo, del tipo conocido como entrenamiento de entrenadores (training of trainers). Cada año se capacitó en la capital, Santiago, a equipos locales de tres o cuatro profesionales de la red de SS en las Jornadas Nacionales de Salud Mental. Posteriormente, estos profesionales entrenados dispusieron de los recursos necesarios para capacitar a trabajadores de sus territorios mediante réplicas locales de esos cursos de entrenamiento (12).

Hasta agosto del 2020, se habían capacitado más de 200 entrenadores y, en sus tres ediciones (2016, 2017 y 2018), cerca de 5 000 profesionales y técnicos de la APS de los 29 SS habían recibido entrenamiento. Las Jornadas Nacionales de Salud Mental han estado a cargo de expertos de reconocida trayectoria profesional (figura 1).

En el presente trabajo, se describe la metodología de evaluación integral de la implementación del mhGAP en Chile y se exponen sus resultados, con énfasis en los aprendizajes y recomendaciones relevantes para Chile, América Latina y el Caribe.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio evaluativo de corte transversal mediante métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos), aplicados de manera secuencial (13). El estudio incorporó el enfoque llamado de implementación, es decir, la aplicación del cuestionamiento científico a los procesos de puesta en marcha de intervenciones, ya sean políticas, programas o prácticas individuales (14). Con este enfoque se procura comprender el qué, el por qué y el cómo funciona un programa dado en contextos reales e identificar posibles formas de mejorarlo (15), con énfasis en los denominados resultados de implementación (16). Adicionalmente, se consideró el modelo evaluativo para capacitaciones de Donald Kirkpatrick (17). En la figura 2 se presenta una síntesis esquemática del diseño metodológico.

FIGURA 2. Diseño metodológico de la evaluación del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) en Chile, 2016-2018.

Fuente: elaborado por los autores a partir del estudio.

Nota: MINSAL: Ministerio de Salud.

Universo y fases del proceso evaluativo

La investigación abarcó los 29 SS del subsistema público de salud de Chile. En una primera fase, se revisó la información documental sobre la implementación del mhGAP en Chile, para seguidamente llevar a cabo la recolección de los datos mediante una encuesta en línea a los referentes del programa desplegados en todos los SS estudiados. Posteriormente, se realizaron entrevistas individuales y grupos focales con actores clave.

La recolección de datos se realizó durante el segundo semestre de 2018, por un médico salubrista y una psicóloga.

Encuesta en línea

La encuesta, a la que se invitó a los encargados de la implementación del mhGAP en los SS, contenía preguntas con respuestas cerradas y abiertas sobre ese proceso, tanto a nivel nacional como local, además de pedir recomendaciones para fortalecer el programa. En la encuesta, se indagó sobre la percepción de la relevancia e impacto del mhGAP en la prestación de servicios de salud mental mediante una escala de Likert de 5 puntos (donde, 1: muy poco relevante, 2: poco relevante, 3: medianamente relevante, 4: muy relevante y 5: extremadamente relevante). La percepción sobre las Jornadas Nacionales y la implementación general del mhGAP se evaluó mediante una escala de Likert de 7 puntos (donde, 1: muy insuficiente y 7: excelente). Adicionalmente, se les consultó sobre las percepciones respecto a los niveles de: a) motivación para continuar avanzando con la implementación del mhGAP, b) satisfacción con el proceso de implementación, y c) alcance hasta la fecha de los objetivos de la iniciativa. Las respuestas debían expresarse en una escala de 0% a 100%.

Las preguntas abiertas trataban sobre los actores relevantes y los facilitadores, y las amenazas para la implementación de un programa de este tipo frente a los aspectos particulares de la realidad local; además, se pidió identificar las lecciones aprendidas en Chile y las posibles recomendaciones para América Latina y el Caribe.

Entrevistas individuales y grupos focales

La convocatoria para esta etapa de la investigación se realizó en coordinación con la OPS/OMS y representantes de la División de Atención Primaria (DIVAP) del MINSAL. El objetivo era incorporar distintas perspectivas que propiciaran una aproximación general y diversa a la implementación llevada a cabo desde el 2016; en particular se indagó sobre la relevancia, las fortalezas, las oportunidades y las dificultades en el proceso. Se preparó una guía de preguntas semiestructuradas, adaptada para cada caso.

Se realizaron once entrevistas individuales a:

Tres representantes de la DIVAP, adscrita a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL

Tres miembros del Departamento de Salud Mental, adscrito a la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL

Dos miembros del equipo capacitador nacional que trabajaban en los SS

Un importante académico, referente latinoamericano en salud mental

Dos profesionales de la OPS/OMS: una asesora de la Representación Permanente de la OPS en Chile, y una líder de salud mental de la OPS/OMS con responsabilidades regionales y globales.

Se conformaron dos grupos focales con ocho personas cada uno: uno en la Región Metropolitana y otro en la Región de Valparaíso. En ellos participaron encargados de salud mental de los SS, asistentes a Jornadas Nacionales y sus réplicas, entrenadores encargados de la implementación y asistentes a capacitaciones locales.

Tanto las entrevistas como los grupos focales tuvieron una duración aproximada de entre 45 y 90 minutos cada uno. No hubo transcripciones íntegras, pero se escribieron informes y —cuando se consideró pertinente y con el consentimiento de los participantes— se grabó el audio. Tres de las entrevistas se concretaron por escrito, por la imposibilidad de hacerlas de manera presencial.

La información cualitativa se procesó mediante análisis de contenidos (18) para identificar categorías que respondieran a las preguntas evaluativas del estudio. Los datos cuantitativos se analizaron mediante métodos de estadística descriptiva: media (x¯) y desviación estándar (DE). La aproximación de métodos mixtos orientó el análisis integrado (13).

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la OPS/OMS; se obtuvo el consentimiento informado de los participantes y se garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos.

RESULTADOS

Importancia y expectativas sobre el mhGAP en Chile

De los 29 SS invitados a la encuesta, 27 respondieron. En general, los encuestados indicaron que el mhGAP estaría generando cambios favorables en cuanto a las competencias de los profesionales y técnicos sanitarios, especialmente en los que habitualmente no se consideran especialistas en salud mental; manifestaron que esto favorece tanto sus desempeños individuales como los del equipo.

En particular, manifestaron contar con mejores herramientas de detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos frecuentes, y con estrategias eficientes de derivación; asimismo, valoraron la perspectiva de trabajo en una red integrada. Los encuestados plantearon que lo logrado facilita el acceso a tratamientos oportunos y adecuados y ayuda a reducir la brecha existente. También sugirieron incorporar con mayor fuerza aspectos del ámbito comunitario en el trabajo relacionado con la salud mental.

A su vez, tanto los entrevistados individualmente como los participantes en los grupos focales consideraron que el mhGAP es una herramienta relevante, clara y práctica que se alinea con el Modelo de Salud Familiar y Comunitario y recalcaron la necesidad de capacitación en esta área, con una amplia difusión y sensibilización.

“Creo que en Chile están las condiciones para que tenga un buen efecto el mhGAP, es un aporte valiosísimo…” (Entrevista individual, académico referente latinoamericano).

Visión sobre los módulos del mhGAP

Los módulos considerados más relevantes por los encuestados fueron (en una escala de 1 a 5): autolesión/suicidio (x¯ = 4,77) y trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente (x¯ = 4,58); los módulos epilepsia (x¯ = 3,56) y psicosis (x¯ = 4,08) obtuvieron los menores puntajes, aunque también favorables (cuadro 1).

CUADRO 1. Relevancia percibida de los módulos del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) implementados en 26 servicios de salud de Chile, 2016-2018.

Módulo |

Respuestas según la puntuación otorgadaa |

Mediana |

Media |

Desviación estándar |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

1+2 |

3 |

4+5 |

||||

1. Atención y prácticas esenciales de salud |

0 |

2 |

27 |

4,0 |

4,32 |

0,55 |

2. Introducción y principios de la entrevista en salud mental |

0 |

4 |

26 |

4,0 |

4,19 |

0,62 |

3. Depresión |

1 |

5 |

23 |

4,0 |

4,20 |

0,89 |

4. Psicosis |

2 |

3 |

25 |

4,0 |

4,08 |

0,87 |

5. Epilepsia |

2 |

9 |

18 |

4,0 |

3,56 |

0,85 |

6. Trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente |

1 |

0 |

29 |

5,0 |

4,58 |

0,69 |

7. Demencia |

0 |

3 |

27 |

4,5 |

4,38 |

0,68 |

8. Trastornos por el consumo de sustancias psicoactivas |

2 |

2 |

26 |

5,0 |

4,35 |

1,04 |

9. Autolesión/suicidio |

0 |

2 |

28 |

5,0 |

4,77 |

0,58 |

10. Otros padecimientos importantes de salud mental |

1 |

1 |

28 |

4,0 |

4,31 |

0,82 |

11. Aplicación de la Guía de Intervención del mhGAP |

1 |

1 |

28 |

4,0 |

4,35 |

0,73 |

Fuente: elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.

Nota: En tres servicios de salud respondieron 2 personas; 3 encuestados no respondieron todas las preguntas.

Según una escala de Likert en la que 1: muy poco relevante, 2: poco relevante, 3: medianamente relevante, 4: muy relevante y 5: extremadamente relevante.

En las entrevistas individuales y los grupos focales, todos los módulos se consideraron importantes. En particular, se destacó el de atención y prácticas esenciales de salud, pues hubo consenso en que refuerza las competencias relacionadas con el respeto, los derechos y la confianza.

“Módulo universal y de suma importancia para todo funcionario de la red asistencial como inducción; ya sea técnico, profesional, administrativo, chofer, entre otros…” (Entrevista individual, referente de salud mental SS).

Se reconoció, tanto en las entrevistas como en los grupos focales, al mhGAP como una herramienta versátil, pues permite a los países decidir cuáles módulos y contenidos priorizar y en cuáles realizar adaptaciones. Los participantes sugirieron incorporar temáticas como la ansiedad, y la violencia intrafamiliar y de género, así como lineamientos para el manejo de pacientes que asisten a múltiples consultas.

Evaluación de las Jornadas Nacionales y sus réplicas locales

En las encuestas, los referentes de los SS evaluaron positivamente el proceso de implementación de las Jornadas Nacionales y destacaron su evolución positiva, desde la primera jornada, en la que se abordaron temáticas más generales del mhGAP, hasta la última, que fue más específica. Se presentaron opiniones, no siempre coincidentes, sobre la profundidad en la que se abordaron los diferentes temas.

Adicionalmente, los encuestados evaluaron aspectos específicos de las Jornadas Nacionales (en una escala de 1 a 7): contenidos (x¯ = 5,8; DE = 0,1), metodología (x¯ = 5,8, DE = 0,1), materiales (x¯ = 6,0; DE = 0,8), equipo docente (x¯ = 6,3; DE = 0,7), aprendizaje (x¯ = 5,7; DE = 0,8), contribución del mhGAP (x¯ = 6,2; DE = 1,0) y satisfacción (x¯ = 6,0; DE = 0,8). El nivel del equipo docente y la contribución del mhGAP fueron los mejor valorados (x¯ = 6,3 y x¯ = 6,2, respectivamente) y la percepción del aprendizaje logrado fue el más bajo (x¯ = 5,7), aunque aun así con una puntuación positiva.

Con relación a las réplicas locales, la valoración planteada en las entrevistas y en los grupos focales, en general, fue favorable, aunque con ciertas variaciones en dependencia del contexto. Se apreció que la instalación del proceso resultó algo más dificultoso que el de las Jornadas Nacionales, especialmente en materia logística y de liderazgo, aunque la motivación local se consideró buena. La flexibilidad otorgada y el apoyo con un presupuesto se valoraron como importantes para que se pudieran concretar las réplicas. Se reconoció positivamente haber incluido personal no especializado y se identificaron como desafíos en materia de convocatoria, metodologías de enseñanza-aprendizaje y asignación de roles, crear instancias con menos personas, aplicar un enfoque más práctico y dinámico, y tomar más en cuenta la realidad local.

“La primera experiencia… no sé qué tan efectiva pudo ser; el segundo año lo dividimos en tres ciclos de réplicas sobre temas que son contingentes para nuestro servicio, tales como depresión y suicidio…” (Grupo focal 1, Región Metropolitana).

Evaluación general de la implementación en los servicios de salud

Los encuestados calificaron el proceso de implementación del mhGAP en Chile con 5,4 puntos como promedio (mínimo = 1,0; máximo = 7,0) y los niveles percibidos de motivación para continuar avanzando con la implementación, satisfacción respecto a la implementación y alcance de los objetivos del mhGAP fueron de 80%, 72% y 62%, respectivamente.

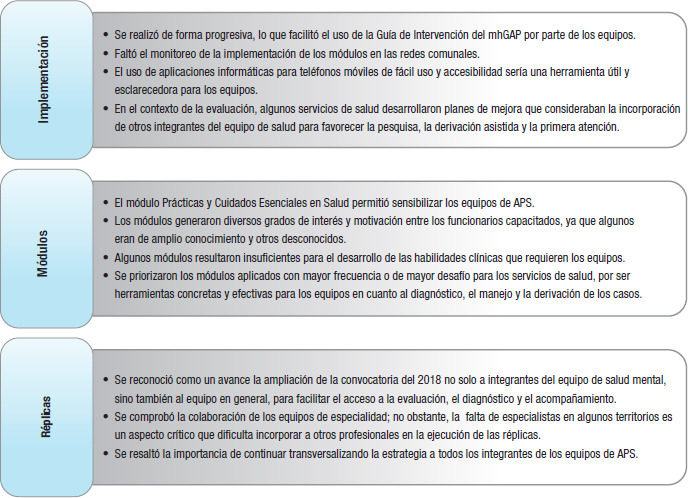

La figura 3 resume los aspectos más importantes resultantes del análisis cualitativo.

FIGURA 3. Evaluación general de la implementación del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) en los servicios de salud de Chile, 2016-2018.

Fuente: elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.

Nota: APS: atención primaria de salud.

Barreras y facilitadores para la implementación del mhGAP en Chile

Tanto los entrevistados como los participantes en los grupos focales valoraron el programa como un aporte a la capacitación nacional que favorece la estandarización de competencias mínimas en salud mental en la APS. Se destacó positivamente la coordinación y la sinergia con el MINSAL, así como la asignación de recursos financieros para el proceso de implementación, lo que garantiza su sostenibilidad.

“Primero, el compromiso político pleno es un buen indicador para nosotros para implementar. Segundo, la disponibilidad de equipos técnicos motivados a colaborar…” (Entrevista individual, profesional de la OPS/OMS).

Varios de los participantes en las entrevistas y los grupos focales percibieron el programa como una iniciativa basada en datos científicos comprobados, con una visión interdisciplinaria e internacional, y manifestaron que el respaldo de la OPS/OMS contribuyó a impulsar el compromiso y la acogida de los profesionales y trabajadores. La guía se describió como un elemento sintético, de uso fácil y amigable, que facilita la adecuada pesquisa y la resolución de los casos. Se sostuvo que el proceso de implementación ha permitido la instalación progresiva del programa de reducción de brechas a nivel nacional, tomando siempre en cuenta la diversidad geográfica.

Entre las principales barreras y limitaciones, se identificaron el alto recambio de funcionarios de la APS, la incertidumbre en cuanto a los recursos para la sostenibilidad del programa y la voluntad variable de los directivos para facilitar la agenda y los espacios físicos. Se recalcó la importancia de reforzar el discurso a nivel ministerial para garantizar la continuidad y la asignación de recursos, con respeto a la autonomía local.

Se recomendó “ir más allá del equipo de salud mental” e implementar todos los módulos de la guía de manera ordenada y sistemática, y tomar en cuenta las dificultades del monitoreo en el terreno. Asimismo, se consideró importante aclarar más los papeles que desempeñarían los diferentes actores del programa y anticiparse a situaciones que pudieran afectar a la implementación. En síntesis, las barreras se percibieron más como de carácter administrativo y logístico que programáticas.

Necesidad de evaluación del mhGAP

Se consideró, tanto en las entrevistas como en los grupos focales, que el proceso de evaluación es una vía para garantizar la adecuada implementación y la mejora continua. Como paso futuro, se sugirió preparar una nueva etapa que dé continuidad al desarrollo del mhGAP en Chile, profundizando en zonas territoriales piloto, con un diseño que tome en cuenta las adecuaciones locales. La evaluación de esta nueva etapa deberá abarcar los conocimientos, las habilidades y la percepción/satisfacción de los usuarios. Se recomendó revisar el proceso de acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la estrategia con programas de supervisión, en los que la consultoría en salud mental se presente como una oportunidad.6

“Es trascendental tener un documento que sistematice la experiencia para que pueda servir a otros países, pero para Chile será una herramienta poderosa para seguir mejorando, fortalecer y estructurar mejor…” (Entrevista individual, profesional de la OPS/OMS).

Lecciones aprendidas y recomendaciones

A partir del análisis de las lecciones aprendidas en Chile y las posibles recomendaciones para América Latina y el Caribe, algunas de las personas que participaron en el estudio sugirieron incorporar actores comunitarios para replicar contenidos adaptados a usuarios de la comunidad y respaldar con más recursos humanos la gestión de implementación y seguimiento del mhGAP (figura 4). La vinculación a metas de la prestación de servicios de salud se identificó como una oportunidad. Se propone la incorporación de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles de fácil uso y accesibilidad.

FIGURA 4. Principales recomendaciones para Chile y propuesta de principios rectores para América Latina y el Caribe, a partir de la evaluación del Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP) en Chile, 2016-2018.

Fuente: elaborado por los autores a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.

Nota: APS: atención primaria de salud.

Los currículos formativos se consideraron, en el componente cualitativo de este estudio, una oportunidad para fortalecer competencias básicas y para reforzar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario. Se manifestó como esencial enriquecer la perspectiva de promoción y la prevención, y difundir más información sobre el mhGAP para que otros actores puedan sumarse.

Se sugirió, asimismo, continuar la implementación en curso y socializar las herramientas disponibles en los espacios formativos, además de tomar en cuenta la sobrecarga laboral de los equipos.

“La decisión política ha apuntado a una capacitación nivel país; hay que seguir con este camino en curso, y deben existir fondos designados cada año…” (Entrevista individual, profesional de la OPS/OMS).

DISCUSIÓN

El proceso de implementación progresiva del mhGAP en Chile tuvo una evaluación favorable y se destacó particularmente el hecho de que la iniciativa contara con recursos provistos por el MINSAL y el apoyo técnico de la OPS/OMS, así como su progresiva sostenibilidad. Se resaltó también la importancia de la supervisión periódica y la capacitación continua para garantizar su proyección futura (19).

Todos los módulos se valoraron positivamente y se consideraron especialmente relevantes el de autolesión/suicidio y el de trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente. Es posible que la menor relevancia indicada para los módulos epilepsia y psicosis se deba a la menor visibilización de estos trastornos en la APS, sin embargo, se deben mantener.

Entre los desafíos para los SS, se mencionaron: elevar el nivel de convocatoria para las capacitaciones, contar con lugares adecuados para ellas y procurar mejorar la asistencia de los médicos. Igualmente, se subrayó la necesidad de establecer horas protegidas para gestionar el programa. Desafíos similares se han constatado en otros contextos en los que se ha aplicado el mhGAP, como en Túnez y Fiji, donde se recomendó mejorar la planificación y el liderazgo (20, 21).

En la presente evaluación, la sobrecarga asistencial y las dificultades logísticas fueron las barreras que más se resaltaron, mientras que la existencia de liderazgos comprometidos y la colaboración fueron facilitadores destacados de la experiencia chilena. Se ha reconocido que el abordaje de redes integradas en los SS es un elemento esencial para avanzar, identificar liderazgos, lograr mejoras en la continuidad del programa y darle seguimiento (22), con la garantía del adecuado aterrizaje local (23); esto es válido tanto para Chile como para otros países de América Latina y el Caribe.

La evaluación demostró la importancia de la sensibilización sobre salud mental que ha logrado este programa en los equipos de APS y su repercusión en la mejora de la disposición a trabajar en esta disciplina, algo ya observado durante la implementación del mhGAP en México (24).

Es esencial reflexionar sobre la pertinencia de los contenidos y la necesidad de adaptar los materiales a cada contexto particular, ya que es fundamental tomar en cuenta la diversidad de realidades socioculturales de la Región. En este sentido, para un correcto abordaje intercultural se debe comprender que los desafíos relacionados con la salud son también una manifestación de la dinámica social (25).

El mhGAP ha logrado integrarse en la estrategia nacional chilena de salud, con una amplia presencia en la APS. En el 2019, se inició la formación de los entrenadores de entrenadores, con el fin de fortalecer las capacidades locales de formación, tanto en las comunas (municipios) como en las 16 regiones del país. El proceso contó con el apoyo de la OPS y la presencia de tres entrenadores de entrenadores de otros países (México, Panamá y República Dominicana). En 2020, se esperaba que los entrenadores de entrenadores capacitaran a otros 54 futuros entrenadores de las zonas norte, centro y sur del país, pero la realidad impuesta por la COVID-19 dificultó esta tarea.

En los próximos meses y años, se deben desarrollar estrategias de evaluación y seguimiento enfocadas a la medición del impacto del programa, a fin de conocer su efectividad respecto al fortalecimiento de competencias, desde una perspectiva organizacional y de sistemas, como se ha planteado en otros países (26). En ese camino, el uso de aplicaciones informáticas para teléfonos celulares y la digitalización de las estrategias de implementación y evaluación adquieren una gran relevancia y podrían ayudar a extender los beneficios de la Guía de Implementación del mhGAP más allá del personal clínico (27). La evaluación realizada hizo notar la necesidad de avanzar en la sistematización integral de este programa en Chile de tal manera que se precisen en detalle los objetivos, los resultados esperados, las estrategias y las metas —entre otros elementos— a corto, mediano y largo plazos.

Las lecciones aprendidas en Chile y las recomendaciones para América Latina y el Caribe derivadas de esta experiencia pueden ser de utilidad en la Región. A partir de ellas, se plantea que, para lograr un mayor avance, el mhGAP se ajuste a las distintas realidades, se refuercen sus aspectos comunitarios, se evalúe integralmente y se amplíe su alcance en los equipos y redes de salud.

Estos resultados deben verse a la luz de algunas limitaciones del estudio, como posibles sesgos asociados con la selección de los participantes, el empleo de metodologías cualitativas y la utilización de una encuesta no validada. Sin embargo, la aplicación de criterios de rigor en el componente cualitativo (28) y el uso de las mejores prácticas aconsejadas para estudios evaluativos mixtos (13) permiten mitigar estas potenciales limitaciones. El enfoque dado de sostenibilidad y el impacto positivo logrado enriquecen la experiencia acumulada por otros países que han aplicado el mhGAP en la Región (29-31).

En conclusión, la implementación del mhGAP en Chile constituye un caso emblemático de aprendizaje, donde el desarrollo de la salud mental comunitaria y la salud familiar, entre otros factores, ha facilitado su acogida e implementación. Lo logrado hasta el momento abre una oportunidad única para continuar avanzando en la implementación de este programa en el país y transmitir esta experiencia a otros contextos de América Latina y el Caribe.

Declaración.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los criterios ni la política de la Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of Public Health y/o de la Organización Panamericana de la Salud.

Acknowledgments

A la OPS, que solicitó la consultoría para documentar la experiencia chilena en la implementación del mhGAP en la que se basa este artículo, facilitó el proceso y la comunicación con el Ministerio de Salud y contribuyó a tener siempre en cuenta la perspectiva nacional y de América Latina y el Caribe. Al Ministerio de Salud de Chile, por la información relevante aportada sobre el mhGAP y por su colaboración en la presente evaluación. A todos los que contribuyeron con sus opiniones y puntos de vista en el proceso de recolección de datos.

Funding Statement

Financiamiento. La OPS financió esta evaluación (CON 18-0006541), pero dejó la necesaria autonomía al equipo evaluador, sin interferir en la realización de la misma ni influir en el resultado final de la evaluación.

Footnotes

Contribución de los autores.

JS lideró esta evaluación y estuvo presente en todas las fases del estudio y de la preparación de este artículo. CAH trabajó en todas las fases del estudio, apoyó su coordinación y ejecución, y desempeñó un activo papel en la elaboración de esta publicación. AC, MP, VV y GS aportaron información sobre el programa y su contexto. MI y MG contribuyeron desde el enfoque amplio del Ministerio de Salud. ZA y FC ayudaron desde la OPS a impulsar el desarrollo de este estudio y aportaron elementos para la comprensión de la estrategia del mhGAP en la Región. Todos los autores revisaron y aprobaron la versión final del artículo.

Conflictos de intereses.

Si bien, algunos de los autores están vinculados a la OPS y/o al MINSAL, se tomaron los resguardos necesarios para prevenir sesgos en la evaluación y en la presente publicación; al mismo tiempo, sus aportes fueron relevantes para contextualizar y profundizar aspectos de la discusión. El equipo evaluador (JS y CAH) llevó el proceso de evaluación con la necesaria autonomía. Se tomaron todos los resguardos éticos correspondientes y esta evaluación se considera de carácter colaborativa, en línea con los abordajes evaluativos modernos.

Documento de síntesis preparado por Francisco Muñoz Martínez, en Comisión de Servicio, Departamento Modelo de Atención, Apoyo Transversal y Articulación de la Red, Servicio de Salud Valparaíso San Antonio; 2017.

Estas consultorías son una instancia de supervisión y apoyo del equipo consultor de atención especializada al equipo consultante de la APS sobre casos clínicos; además, ofrecen capacitación sobre situaciones clínicas a partir de los casos que se abordan en conjunto, y apoyan en la coordinación clínica y administrativa para la continuidad de los cuidados y el funcionamiento del programa de salud mental en el territorio. Para más detalles, ver: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/OT-CONSULTORIAS-EN-SALUD-MENTAL.pdf

REFERENCIAS

- 1.Organización Mundial de la Salud . Ginebra: OMS; 2008. [acceso el 14 de enero del 2021]. mhGAP Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental: mejora y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Disponible en: https://www.who.int/mental_health/evidence/mhgap_spanish.pdf?ua=1).OPS. [Google Scholar]; 1. Organización Mundial de la Salud. mhGAP Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental: mejora y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. Ginebra: OMS; 2008 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.who.int/mental_health/evidence/mhgap_spanish.pdf?ua=1).OPS

- 2.Organización Panamericana de la Salud . Washington, DC: OPS; 2017. [acceso el 14 de enero del 2021]. Guía mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada. Versión 2.0. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34071/9789241549790-spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y. [Google Scholar]; 2. Organización Panamericana de la Salud. Guía mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de salud no especializada. Versión 2.0. Washington, DC: OPS; 2017 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34071/9789241549790-spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y

- 3.República de Chile, Ministerio de Salud . Santiago: MINSAL; 2018. [acceso el 14 de enero del 2021]. Modelo de gestión de la Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.05.02_Modelo-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Red-Tem%C3%A1tica-de-Salud-Mental_digital.pdf. [Google Scholar]; 3. República de Chile, Ministerio de Salud. Modelo de gestión de la Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud. Santiago: MINSAL; 2018 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.05.02_Modelo-de-Gesti%C3%B3n-de-la-Red-Tem%C3%A1tica-de-Salud-Mental_digital.pdf

- 4.Uwakwe R, Otakpor A. Country profile of Nigeria Mental Health Atlas of the WHO. Geneva: World Health Organization; 2011. [acceso el 14 de enero del 2021]. Using the Mental Health Gap Action Program to put all hands to the pumps. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000990/ [Google Scholar]; 4. Uwakwe R, Otakpor A. Using the Mental Health Gap Action Program to put all hands to the pumps. Country profile of Nigeria Mental Health Atlas of the WHO. Geneva: World Health Organization; 2011 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000990/

- 5.World Health Organization . Geneva: WHO; 2011. World report on disability. WHO country profile of Nigeria Mental Health Atlas of the WHO. [Google Scholar]; 5. World Health Organization. World report on disability. WHO country profile of Nigeria Mental Health Atlas of the WHO. Geneva: WHO; 2011.

- 6.República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas . Santiago: INE; 2020. [acceso el 14 de enero del 2021]. Estadísticas demografía, género, población, vivienda, condiciones de vida y cultura. Disponible en: https://www.ine.cl/estadisticas. [Google Scholar]; 6. República de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas. Estadísticas demografía, género, población, vivienda, condiciones de vida y cultura. Santiago: INE; 2020 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.ine.cl/estadisticas

- 7.Covarrubias A. El sistema de salud chileno en cifras. [acceso el 14 de enero del 2021];Rev Perspectivas. 2000 4(1):141–151. Disponible en: http://www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol4-N1/Covarrubias-Alvaro.pdf. [Google Scholar]; 7. Covarrubias A. El sistema de salud chileno en cifras. Rev Perspectivas. 2000;4(1):141−51 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: http://www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol4-N1/Covarrubias-Alvaro.pdf

- 8.Fondo Nacional de Salud . Santiago: FONASA; 2020. [acceso el 14 de enero del 2021]. Conoce Fonasa. Disponible en: https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/conoce-fonasa. [Google Scholar]; 8. Fondo Nacional de Salud. Conoce Fonasa. Santiago: FONASA; 2020 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/conoce-fonasa

- 9.República de Chile, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales . Santiago: MINSAL; 2020. [acceso el 14 de enero del 2021]. Orientaciones para la planificación y programación en red 2021. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/09/20200908_ORIENTACIONES-PARA-LA-PLANIFICACION-EN-RED-2021.pdf. [Google Scholar]; 9. República de Chile, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales. Orientaciones para la planificación y programación en red 2021. Santiago: MINSAL; 2020 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/09/20200908_ORIENTACIONES-PARA-LA-PLANIFICACION-EN-RED-2021.pdf

- 10.Palacios A. Congreso de Atención Primaria de Salud Construyendo Valor Social, 2017 abril 24. Santiago, Chile: [acceso el 14 de enero del 2021]. Financiamiento y gasto en APS en Chile. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/ALAIN-PALACIOS.pdf. [Google Scholar]; 10. Palacios A. Financiamiento y gasto en APS en Chile. Congreso de Atención Primaria de Salud Construyendo Valor Social, 2017 abril 24. Santiago, Chile [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/ALAIN-PALACIOS.pdf

- 11.República de Chile, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública . Santiago: MINSAL; 2017. [acceso el 14 de enero del 2021]. Plan Nacional de Salud Mental. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/Borrador-PNSM-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. [Google Scholar]; 11. República de Chile, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. Plan Nacional de Salud Mental. Santiago: MINSAL; 2017 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/06/Borrador-PNSM-Consulta-P%C3%BAblica.pdf

- 12.Consolidado mhGAP 2016-2017. Santiago: MINSAL, DIVAP; 2018. República de Chile, Ministerio de Salud, División de Atención Primaria, Subsecretaria de Redes Asistenciales. [Google Scholar]; 12. República de Chile, Ministerio de Salud, División de Atención Primaria, Subsecretaria de Redes Asistenciales. Consolidado mhGAP 2016-2017. Santiago: MINSAL, DIVAP; 2018.

- 13.Creswell W, Plano Clark V. 2.nd ed. California: SAGE Publications; 2011. Designing and conducting mixed methods research. [Google Scholar]; 13. Creswell W, Plano Clark V. Designing and conducting mixed methods research. 2.nd ed. California: SAGE Publications; 2011.

- 14.Peters DH, Adam T, Alonge O, Akua Agyepong I, Tran NT. Implementation research: What it is and how to do it. [acceso el 14 de enero del 2021];Br Med J. 2013 347:f6753. doi: 10.1136/bmj.f6753. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]; 14. Peters DH, Adam T, Alonge O, Akua Agyepong I, Tran NT. Implementation research: What it is and how to do it. Br Med J. 2013;347:f6753 [acceso el 14 de enero del 2021]. doi: 10.1136/bmj.f6753. [DOI] [PubMed]

- 15.BioMedCentral . 2017. [acceso el 14 de enero del 2021]. Implementation science: Aims and scope [Internet] Disponible en: https://implementationscience.biomedcentral.com/about. [Google Scholar]; 15. BioMedCentral. Implementation science: Aims and scope [Internet], 2017 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://implementationscience.biomedcentral.com/about

- 16.Proctor E, Silmere H, Raghavan R, Hovmand P, Aarons G, Bunger A, et al. Outcomes for implementation research: Conceptual distinctions, measurement challenges and research agenda. Adm Policy Ment Health. 2011;38:65–76. doi: 10.1007/s10488-010-0319-7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 16. Proctor E, Silmere H, Raghavan R, Hovmand P, Aarons G, Bunger A, et al. Outcomes for implementation research: Conceptual distinctions, measurement challenges and research agenda. Adm Policy Ment Health. 2011;38:65−76. [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 17.Kirkpatrick DL. Barcelona: EPISE; 1999. Evaluación de acciones formativas: los cuatro niveles. [Google Scholar]; 17. Kirkpatrick DL. Evaluación de acciones formativas: los cuatro niveles. Barcelona: EPISE; 1999.

- 18.Andréu Abela J. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces; 2002. [acceso el 14 de enero del 2021]. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Disponible en: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf. [Google Scholar]; 18. Andréu Abela J. Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces; 2002 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf

- 19.Echeverri C, Le Roy J, Worku B, Ventevogel P. Mental health capacity building in refugee primary health care settings in Sub-Saharan Africa: Impact, challenges and gaps. [acceso el 14 de enero del 2021];Glob Ment Health (Cambridge) 2018 5:e28. doi: 10.1017/gmh.2018.19. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30202535/ [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 19. Echeverri C, Le Roy J, Worku B, Ventevogel P. Mental health capacity building in refugee primary health care settings in Sub-Saharan Africa: Impact, challenges and gaps. Glob Ment Health (Cambridge). 2018;5:e28 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30202535/ [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 20.Spagnolo J. We find what we look for, and we look for what we know: Factors interacting with a mental health training program to influence its expected outcomes in Tunisia. [acceso el 14 de enero del 2021];BMC Public Health. 2018 18(1):1398. doi: 10.1186/s12889-018-6261-4. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30572941/ [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 20. Spagnolo J. We find what we look for, and we look for what we know: Factors interacting with a mental health training program to influence its expected outcomes in Tunisia. BMC Public Health. 2018;18(1):1398 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30572941/ [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 21.Charlson F, Chang O, Kubuabola I, Schees J, Latu C, Hunter E, et al. Implementation of the Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) within the Fijian healthcare system: A mixed-methods evaluation. [acceso el 14 de enero del 2021];Int J Ment Health Syst. 2019 13:43. doi: 10.1186/s13033-019-0301-z. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31249611/ [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 21. Charlson F, Chang O, Kubuabola I, Schees J, Latu C, Hunter E, et al. Implementation of the Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) within the Fijian healthcare system: A mixed-methods evaluation. Int J Ment Health Syst. 2019;13:43 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31249611/ [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 22.República de Chile, Ministerio de Salud . Santiago: MINSAL; 2018. [acceso el 14 de enero del 2021]. Informe de implementación estrategia de redes integradas de servicios de salud (RISS) en el sistema público de salud, período 2014-2017. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-de-implementaci%C3%B3n-estrategia-RISS.pdf. [Google Scholar]; 22. República de Chile, Ministerio de Salud. Informe de implementación estrategia de redes integradas de servicios de salud (RISS) en el sistema público de salud, período 2014-2017. Santiago: MINSAL; 2018 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-de-implementaci%C3%B3n-estrategia-RISS.pdf

- 23.Organización Panamericana de la Salud . Washington, DC: OPS; 2013. [acceso el 14 de enero del 2021]. Competencias esenciales en salud pública: un marco regional para las Américas. Disponible en: https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/noticias/competencias-es.pdf. [Google Scholar]; 23. Organización Panamericana de la Salud. Competencias esenciales en salud pública: un marco regional para las Américas. Washington, DC: OPS; 2013 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/noticias/competencias-es.pdf

- 24.Robles R, López-García P, Miret M, Cabello M, Cisneros E, Rizo A, et al. WHO-mhGAP training in Mexico: Increasing knowledge and readiness for the identification and management of depression and suicide risk in primary care. [acceso el 14 de enero del 2021];Arch Med Res. 2019 50(8):558–566. doi: 10.1016/j.arcmed.2019.12.008. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062428/ [DOI] [PubMed] [Google Scholar]; 24. Robles R, López-García P, Miret M, Cabello M, Cisneros E, Rizo A, et al. WHO-mhGAP training in Mexico: Increasing knowledge and readiness for the identification and management of depression and suicide risk in primary care. Arch Med Res. 2019;50(8):558−66 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32062428/ [DOI] [PubMed]

- 25.Véliz-Rojas L, Bianchetti-Saavedra AF, Silva-Fernández M. Competencias interculturales en la atención primaria de salud: un desafío para la educación superior frente a contextos de diversidad cultural. [acceso el 14 de enero del 2021];Cad Saude Publica. 2019 35(1E):10E. doi: 10.1590/0102-311x00120818. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/csp/2019.v35n1/e00120818/ [DOI] [PubMed] [Google Scholar]; 25. Véliz-Rojas L, Bianchetti-Saavedra AF, Silva-Fernández M. Competencias interculturales en la atención primaria de salud: un desafío para la educación superior frente a contextos de diversidad cultural. Cad Saude Publica. 2019;35(1):10E [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/csp/2019.v35n1/e00120818/ [DOI] [PubMed]

- 26.DeCorby-Watson K, Mensah G, Bergeron K, Samiya A, Rempel B, Manson H. Effectiveness of capacity building interventions relevant to public health practice: A systematic review. [acceso el 14 de enero del 2021];BMC Public Health. 2018 18:684. doi: 10.1186/s12889-018-5591-6. Disponible en: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5591-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 26. DeCorby-Watson K, Mensah G, Bergeron K, Samiya A, Rempel B, Manson H. Effectiveness of capacity building interventions relevant to public health practice: A systematic review. BMC Public Health. 2018;181:684 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5591-6 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 27.Murphy R, Clissol E, Keynejad RC. Problem-based, peer-to-peer global mental health e-learning between the UK and Somaliland: A pilot study. [acceso el 14 de enero del 2021];Evid Based Ment Health. 2017 20(4):142–146. doi: 10.1136/eb-2017-102766. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29056610/ [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 27. Murphy R, Clissol E, Keynejad RC. Problem-based, peer-to-peer global mental health e-learning between the UK and Somaliland: A pilot study. Evid Based Ment Health. 2017;20(4):142−6 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29056610/ [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 28.Guba EG, Lincoln YS. San Francisco: Jossey-Bass; 1981. [acceso el 14 de enero del 2021]. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/1992-97542-000. [Google Scholar]; 28. Guba EG, Lincoln YS. Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass; 1981 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/1992-97542-000

- 29.Miguel-Esponda G, Bohm-Levine N, Rodríguez-Cuevas FG, Cohen A, Kakuma R. Implementation process and outcomes of a mental health programme integrated in primary care clinics in rural Mexico: A mixed-methods study. Int J Ment Health Syst. 2020;14:21. doi: 10.1186/s13033-020-00346-x. eCollection 2020. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 29. Miguel-Esponda G, Bohm-Levine N, Rodríguez-Cuevas FG, Cohen A, Kakuma R. Implementation process and outcomes of a mental health programme integrated in primary care clinics in rural Mexico: A mixed-methods study. Int J Ment Health Syst. 2020;14:21. doi: 10.1186/s13033-020-00346-x.eCollection 2020 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 30.Athié K, Menezes AL, da Silva AM, Campos M, Delgado PG, Fortes S, et al. Perceptions of health managers and professionals about mental health and primary care integration in Rio de Janeiro: A mixed methods study. BMC Health Serv Res. 2016;3016(1):532. doi: 10.1186/s12913-016-1740-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]; 30. Athié K, Menezes AL, da Silva AM, Campos M, Delgado PG, Fortes S, et al. Perceptions of health managers and professionals about mental health and primary care integration in Rio de Janeiro: A mixed methods study. BMC Health Serv Res. 2016;30;16(1):532. doi: 10.1186/s12913-016-1740-8 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 31.República Argentina, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Organización Panamericana de la Salud . Buenos Aires: MINSAL; 2020. [acceso el 14 de enero del 2021]. Implementación del programa mhGAP en Argentina, 2018-2019. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/boletin-implementacion-programa-mhgap-2019.pdf. [Google Scholar]; 31. República Argentina, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Organización Panamericana de la Salud. Implementación del programa mhGAP en Argentina, 2018-2019. Buenos Aires: MINSAL; 2020 [acceso el 14 de enero del 2021]. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/boletin-implementacion-programa-mhgap-2019.pdf