Abstract

Position du problème

L’épidémie de COVID-19 du printemps 2020 a fortement affecté le système de soins. Le confinement et les risques d’exposition au coronavirus ont incité les patients à modifier leur recours aux soins. L’objectif était de partager un retour d’expérience sur la mise en place d’un dispositif de surveillance en temps réel de l’activité des médecins libéraux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de l’évolution des remboursements de médicaments prescrits aux assurés du régime général pour le diabète, pour des troubles de la santé mentale et pour certains vaccins.

Méthodes

Les données ont été extraites à partir des bases régionales de l’Assurance maladie pour les années 2019 et 2020. Elles ont permis de construire des indicateurs en date de soins pour le régime général stricto sensu, calculés de façon hebdomadaire, à partir de la semaine 2.

Résultats

On constate une chute d’activité des médecins libéraux lors du confinement (−23 % pour les médecins généralistes ; −46 % pour les spécialistes), suivie d’un quasi retour à la normale par la suite. Dans le même temps, les téléconsultations ont connu un véritable essor : elles ont constitué 30 % des actes des médecins libéraux au plus fort de la crise. Le début du confinement a été marqué par un pic d’approvisionnement en médicaments, tandis que la vaccination a fortement diminué (−39 % concernant le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole chez les enfants âgés de moins de 5 ans ; −54 % pour le vaccin contre les papillomavirus humains chez les filles âgées de 10–14 ans).

Conclusion

L’épidémie de COVID-19 risque d’entraîner d’autres conséquences sanitaires que celles directement imputables à la COVID-19 elle-même. Le renoncement aux soins pourrait causer des retards de soins fortement préjudiciables aux individus et à la collectivité. Ces questions inquiètent les autorités publiques, qui mettent en place des actions visant à inciter les patients à se soigner sans tarder. Mais la crise liée à la COVID-19 a aussi créé des opportunités, telles que le déploiement de la téléconsultation et de la télé-expertise. Bien que partiels, les indicateurs mis en œuvre peuvent permettre aux décideurs publics d’être réactifs et de mettre en place certaines actions afin de répondre aux besoins de santé des populations.

Mots clés: COVID-19, Recours aux soins, Soins de ville, Médecins, Médicaments, Vaccination, Santé publique

Abstract

Background

Starting in spring 2020, the COVID-19 pandemic markedly impacted the French healthcare system. Lockdown and risks of exposure to the coronavirus induced patients to modify their ways of use. The objective of this article was to share feedback on the implementation of a real-time monitoring system concerning (a) the activity of private practitioners in southeastern France, and (b) the evolution of reimbursements for drugs prescribed to persons with diabetes, for treatment of mental health disorders, and for performance of some vaccines.

Methods

Data regarding 2019 and 2020 were extracted from regional health insurance databases. They were used to elaborate several indicators relative to the general health insurance scheme, which were calculated and updated each week, starting with week 2.

Results

We observed a drop in private physician activity during the lockdown (−23% for general practitioners; −46% for specialist doctors), followed by a return to a semblance of normalcy. Concomitantly, a boom in teleconsultations occurred: at the height of the crisis they represented 30% of medical acts. The initial stage of the lockdown was characterized by peak provisioning for drugs, whereas vaccination strongly declined (−39% regarding measles, mumps and rubella vaccine among children aged less than 5 years; −54% regarding human papillomavirus vaccine among girls aged 10 to 14 years).

Conclusion

The COVID-19 pandemic could lead to health effects other than those directly attributable to the coronavirus itself. Renouncing care may result in healthcare delays highly deleterious for people and society. Public authorities are preoccupied with these questions; they have set up action plans aimed at encouraging patients to seek treatment without delay. That said, the COVID-19 pandemic crisis has also created opportunities, such as the expansion of telemedicine. Although partial, these indicators can provide useful information enabling public decision makers to be reactive and to implement specific actions to meet the health needs of the population.

Keywords: COVID-19, Healthcare use, Outpatient care, Medical practitioners, Drugs, Vaccination, Public health

1. Introduction

L’épidémie de COVID-19 du printemps 2020 a fortement affecté le système de soins, avec des effets contrastés entre la ville et l’hôpital. Certains services hospitaliers ont dû faire face à un afflux de patients très majoritairement pris en charge pour traiter le coronavirus, tandis qu’en ville, les médecins généralistes, les spécialistes et les autres professionnels de santé, ont connu une désertion de leurs cabinets, et, par conséquent une baisse et/ou une modification de leur activité [1], [2]. En effet, le confinement et les risques d’exposition au coronavirus ont incité les patients à limiter leur recours aux soins. Entre le 16 mars et le 12 avril 2020, il a ainsi été observé une division par plus de quinze du nombre de consultations chez les médecins généralistes [3]. C’est pourquoi le ministère des Solidarités et de la Santé a diffusé au début du mois d’avril une fiche d’orientations générales [4] et incité les personnes qui nécessitaient des soins essentiels en dehors du coronavirus à contacter leur médecin pour ne pas retarder indûment une prise en charge dont le report pourrait être néfaste [5]. Une étude suggère en effet que, lors du confinement, le nombre d’arrêts cardiaques en région parisienne a été multiplié par deux par rapport à la même période les années précédentes. D’après les auteurs, plusieurs hypothèses sont à considérer, comme la saturation du système de soins dans son ensemble ou le suivi médical des patients parfois interrompu pendant le confinement [6].

Le déploiement de la téléconsultation (accès aux consultations médicales à distance en vidéo) a permis d’améliorer la continuité des soins, notamment pour les patients atteints de maladies chroniques. Afin d’accompagner ce déploiement, les conditions de réalisation et de prise en charge de la téléconsultation ont été simplifiées et élargies durant la période d’état d’urgence sanitaire (du 23 mars au 10 juillet 2020). Les consultations par téléphone ont ainsi été autorisées par exception pour les patients atteints ou suspectés de COVID-19, ceux en Affection de longue durée (ALD), âgés de plus de 70 ans, habitant dans une zone blanche (absence de couverture Internet) ou les femmes enceintes [7]. L’Assurance maladie, a ainsi comptabilisé 5,5 millions de téléconsultations entre mars et avril 2020, soit une progression d’un facteur 30 entre février et mars 2020 [8]. Sur la période du 23 mars au 10 juillet, les pharmaciens ont également été transitoirement autorisés à délivrer des traitements aux patients munis d’ordonnances renouvelables ayant expiré (arrêté du 23 mars 2020).

Dans ce contexte de crise exceptionnelle, il était essentiel d’objectiver, de suivre et de quantifier l’évolution du recours aux soins de ville, afin d’anticiper les conséquences possibles de ces évolutions sur la santé publique et d’étudier comment la médecine de ville s’est adaptée à cette situation, en modifiant son activité et en s’emparant de nouveaux outils, dont la téléconsultation notamment. Obtenir de telles informations en temps réel sur les comportements des patients et des médecins est en effet primordial pour les autorités sanitaires afin de leur permettre d’être réactifs et d’ajuster leurs réponses et mesures au plus près de la situation.

Pour pouvoir disposer d’indicateurs de suivi des recours en ville pendant la crise, l’Agence régionale de santé (ARS) a demandé à l’Observatoire régional de la santé (ORS) Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’Assurance maladie (Direction de la coordination de la gestion du risque – DCGDR) de mettre en place un dispositif de surveillance en temps réel, à partir du confinement et jusqu’à ce jour, afin de répondre notamment aux inquiétudes d’un risque de saturation de la médecine de ville, mais aussi d’éventuels renoncements ou retards aux soins. Plus spécifiquement, il s’est donc agi de suivre :

-

•

l’activité (consultations physiques et à distance) des médecins généralistes et spécialistes libéraux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

-

•

l’évolution des remboursements de médicaments prescrits aux assurés du régime général de la région pour le diabète, pour des troubles de la santé mentale et pour certains vaccins.

Cet article vise à tirer et partager un retour d’expérience de cette démarche. Il s’agit de présenter le dispositif, d’en montrer les résultats, d’en tirer les enseignements en termes de santé publique (quantification du renoncement aux soins, risques pour la santé publique, recours à de nouvelles modalités de consultation), d’en cerner les apports et les limites, et de discuter des perspectives pour l’avenir, à la fois en période et hors période de crise.

2. Matériel et méthodes

2.1. Source de données

Les données ont été extraites par la DCGDR de l’Assurance maladie à partir du Système informationnel de l’Assurance maladie (SIAM) Erasme (Extraction, recherches et analyses pour un suivi médico-économique) régional pour les années 2019 et 2020. Seules les données du régime général stricto sensu ont été prises en compte dans cette étude pour permettre la comparaison dans le temps des indicateurs. Ces données excluent notamment les sections locales mutualistes (Mutuelle générale de l’éducation nationale, Mutuelle de la fonction publique…) et les ex-bénéficiaires du régime social des indépendants, rattachés au régime général depuis le 1er janvier 2020 (cf. Annexe 1). Le régime général stricto sensu couvre plus de 85 % de la population régionale [9].

Afin d’étudier les comportements des bénéficiaires au cours du temps, les données ont été extraites en date de soins (date de l’acte pour l’activité des professionnels de santé et date de délivrance pour les remboursements de médicaments).

2.1.1. Données d’activité des professionnels de santé

La population d’étude était composée des médecins libéraux (cf. Annexe 2) exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et ayant dispensé des soins auprès des bénéficiaires effectifs (dont la situation administrative est régularisée) du régime général stricto sensude l’Assurance maladie, rattachés à une caisse primaire d’Assurance maladie de la région au moment de l’étude (3e trimestre 2020). En 2020, la région comptait 5230 médecins généralistes libéraux et 6120 médecins spécialistes libéraux [10].

2.1.2. Données de remboursement de médicaments

La population d’étude était composée des bénéficiaires effectifs du régime généralstricto sensude l’Assurance maladie, rattachés à une des six caisses primaires d’Assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au moment de l’étude (3e trimestre 2020).

Les données extraites comprenaient, pour chaque classe thérapeutique étudiée, tous les remboursements de médicaments délivrés en officine de ville, quel que soit le médecin prescripteur (libéral, hospitalier ou salarié) (cf. Annexe 3). Les médicaments délivrés en établissements (établissements hospitaliers ou établissements d’hébergement pour personnes âgées disposant d’une pharmacie interne) n’étaient pas pris en compte dans cette étude, car ces informations ne sont pas disponibles dans les bases de données utilisées.

Le choix de ces médicaments/vaccins s’est basé sur les enjeux de santé publique majeurs dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement/déconfinement : enjeu de prise en charge des pathologies chroniques (les remboursements d’antidiabétiques ont été retenus comme indicateur traceur) ; enjeu de santé mentale (suivi des remboursements de psychotropes) et enjeu de prévention (remboursements de vaccins). La sélection des classes thérapeutiques s’est ensuite appuyée sur les précédents travaux de l’ORS sur ces thématiques [11], [12], ainsi que sur les algorithmes utilisés dans la cartographie des pathologies développés par la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) [13] et sur des travaux récents de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Cnam (étude Epi-Phare) [14].

2.2. Indicateurs

Les indicateurs retenus par le groupe de travail (Assurance maladie, ARS, ORS) dans le cadre de l’élaboration de cette étude ont été calculés de façon hebdomadaire, à partir de la semaine 2, pour les années 2020 et pour les mêmes semaines en 2019, afin de pouvoir effectuer des comparaisons.

2.2.1. Indicateurs d’activité des professionnels de santé

Les indicateurs étaient basés sur le dénombrement des actes réalisés :

-

•

pour les médecins généralistes : nombre de consultations en cabinet, de visites à domicile, de téléconsultations ;

-

•

pour les autres spécialistes : nombre de consultations en cabinet, de téléconsultations. Des déclinaisons pour huit spécialités médicales (cardiologie, endocrinologie, gynécologie, néphrologie, neurologie, pédiatrie, pneumologie et psychiatrie) visaient à affiner certains résultats.

L’identification des actes en lien avec une affection longue durée (ALD) a également permis de faire un focus sur le suivi des patients souffrant de maladies chroniques, particulièrement vulnérables en cas de contamination par le coronavirus et de défaut de suivi et de prise en charge de leurs pathologies.

Outre ces mesures hebdomadaires permettant d’avoir des éléments d’ordre plutôt « conjoncturel » en mesurant l’évolution du recours d’une semaine sur l’autre (semaine N de 2020 par rapport à la semaine N-1 de 2020), des mesures en « période cumulée » (dénombrement de l’activité ou du recours depuis le début de l’année 2020) apportent une information d’ordre plus structurel en considérant l’évolution lissée du recours sur toute la période.

2.2.2. Indicateurs de remboursements de médicaments

Les indicateurs retenus pour cette thématique étaient :

-

•

délivrance de médicaments : nombre de bénéficiaires ayant eu au moins un remboursement d’insuline, d’antidiabétiques oraux, d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et hypnotiques, de neuroleptiques ;

-

•

vaccination : nombre de bénéficiaires ayant eu au moins un remboursement pour un vaccin pentavalent ou hexavalent chez les moins de 1 an, pour un vaccin contre la rougeole et la rubéole ou un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) chez les moins de 5 ans, et enfin, pour un vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) chez les filles âgées de 10 à 14 ans.

Des déclinaisons de certains de ces indicateurs selon le sexe et l’âge ont également permis d’affiner certains résultats.

La Fig. 1 présente la répartition de la population régionale par sexe et âge en 2020.

Fig. 1.

Répartition de la population de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur selon le sexe et l’âge en 2020. Source : Insee, exploitation ORS PACA.

3. Résultats1

3.1. Une forte baisse d’activité des médecins libéraux lors du confinement, suivie d’un quasi retour à la normale

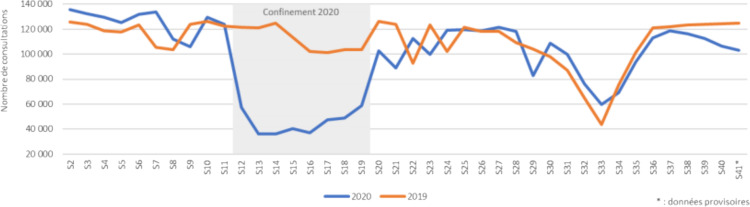

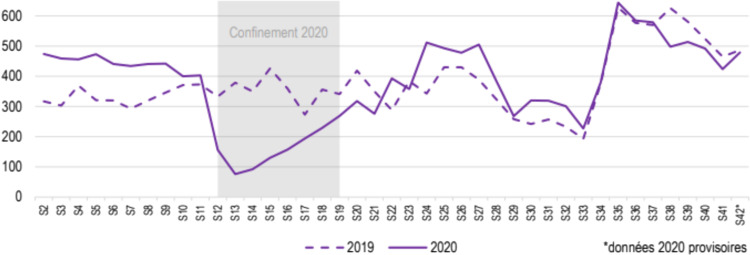

Le Tableau 1 résume l’évolution de l’activité des médecins libéraux de la région à différents moments charnières du printemps 2020 (avant, pendant et après le premier confinement) par rapport à l’année précédente. D’après les données extraites des bases locales de l’Assurance maladie, l’activité des médecins généralistes (MG), mesurée par le nombre d’actes (consultations et visites à domicile), a chuté de 23 % durant la période du confinement (semaine 12 à semaine 19) par rapport à la même période en 2019. L’activité des médecins spécialistes libéraux a, quant à elle, chuté de 46 % sur cette même période (Fig. 2 ). La diminution du nombre d’actes est marquée dès la première semaine de confinement (semaine 12 de 2020) : −23 % par rapport à la semaine précédente pour les MG et −50 % pour les spécialistes (Fig. 2).

Tableau 1.

Évolution du recours aux soins dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2019 et 2020.

| S10 (avant le 1er confinement 2020) | S12 (début du 1er confinement 2020) | S19 (fin du 1er confinement 2020) | S23 (1 mois après le 1er confinement 2020) | S31 (3 mois après le 1er confinement 2020) | |

|---|---|---|---|---|---|

| Nombre consultations – généralistes | +7,3 % | −22,0 % | −32,3 % | −23,1 % | +4,0 % |

| Nombre téléconsultations – généralistes | ×78 | ×1172 | ×1103 | ×480 | ×157 |

| Nombre consultations – spécialistes | +2,9 % | −52,8 % | −43,3 % | −18,9 % | +15,0 % |

| Nombre téléconsultations – spécialistes | ×78 | ×2640 | ×1160 | ×279 | ×157 |

| Nombre bénéficiaires avec remboursement d’antidiabétiques oraux | +7,0 % | +47,9 % | −0,6 % | −12,8 % | −1,4 % |

| Nombre bénéficiaires (filles 10–14 ans) avec remboursement de vaccin HPV | +7,5 % | −53,3 % | −20,8 % | −7,2 % | +25,3 % |

Source : Système informationnel de l’Assurance maladie (SIAM) Erasme régional – Données en date de soins pour les assurés du régime général – Exploitation Direction de la coordination de la gestion du risque (DCGDR) & Observatoire régional de la santé (ORS) Paca.

Lecture : le nombre de consultations chez les médecins généralistes lors de la semaine 10 (S10 – avant le confinement) a augmenté de 7,3 % entre 2019 et 2020. Le nombre de téléconsultations a été multiplié par 78 lors de la semaine 10 de 2020, par rapport à la même semaine un an plus tôt.

Fig. 2.

Évolution hebdomadaire du nombre de consultations dans les cabinets des médecins spécialistes libéraux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019 et 2020.

À partir de la semaine 22 (soit trois semaines après la fin du confinement), les médecins libéraux ont retrouvé un niveau d’activité proche de celui de 2019 : par exemple, pour la semaine 35, on dénombre (au moment de l’extraction des données) 290 000 actes pour les MG en 2020, contre 295 000 en 2019 (Fig. 3 ). Pour les spécialistes, on comptabilise 90 000 actes en 2020, contre 100 000 en 2019.

Fig. 3.

Évolution hebdomadaire du nombre total d’actes (consultations dans les cabinets + visites à domicile + téléconsultations) réalisés par les médecins généralistes libéraux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019 et 2020.

Une approche plus structurelle, qui s’intéresse à l’activité sur les huit premiers mois de l’année (semaine 2 à semaine 35), permet de compléter ces résultats2 . Globalement, depuis le début de l’année 2020, la baisse d’activité pour les médecins généralistes est de 2,7 % par rapport à 2019. Cela s’explique par un début d’année (semaine 2 à semaine 8) marqué par une plus forte activité en 2020 qu’en 2019, et par la reprise d’activité post-confinement, qui ont donc en grande partie compensé la chute subie lors du confinement. Pour les médecins spécialistes, l’activité a diminué plus fortement, sur les huit premiers mois de l’année, du fait d’une diminution plus importante du nombre d’actes pendant le confinement. Ce pourcentage varie fortement selon les spécialités : la baisse est faible pour la pneumologie (−1,6 %), la psychiatrie (−1,8 %) et la gynécologie (−3,6 %), mais atteint près de 20 % pour la cardiologie et la pédiatrie. D’autres spécialités ont enregistré une hausse de leur activité depuis le début de l’année par rapport à l’année précédente : +2,5 % pour la neurologie, +5,4 % pour l’endocrinologie, +13,3 % pour la néphrologie.

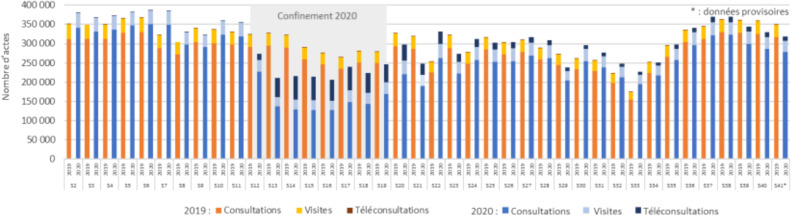

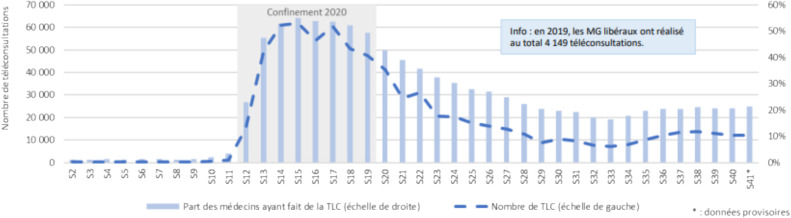

3.2. L’essor de la téléconsultation en période de confinement s’est fortement ralenti, mais semble redémarrer

Pendant le confinement, et en particulier pendant le pic de l’épidémie (semaine 15), près de 55 % des médecins généralistes libéraux (Fig. 4 ), et plus de 40 % des spécialistes libéraux ont eu recours à la téléconsultation, au moins une fois. Les téléconsultations ont représenté près de 30 % des actes des médecins généralistes et un tiers des actes des spécialistes en semaine 15.

Fig. 4.

Évolution hebdomadaire du nombre de téléconsultations (TLC) et part des médecins généralistes libéraux ayant fait de la TLC en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2020.

Depuis la fin du confinement, la pratique de la téléconsultation a fortement diminué, même si elle reste plus élevée qu’en 2019 à la même période. À partir de la semaine 28 (qui a commencé le 6 juillet 2020), moins d’un généraliste sur cinq (Fig. 4) et un spécialiste sur quinze pratiquent la téléconsultation ; les téléconsultations ne constituent plus qu’environ 4 % des actes des MG et des spécialistes. Après une forte diminution des téléconsultations réalisées par les médecins libéraux jusqu’en semaine 33 (qui a commencé le 10 août), leur nombre est en légère hausse sur les semaines suivantes (Fig. 4), et leur part dans l’activité des médecins augmente légèrement au cours des dernières semaines.

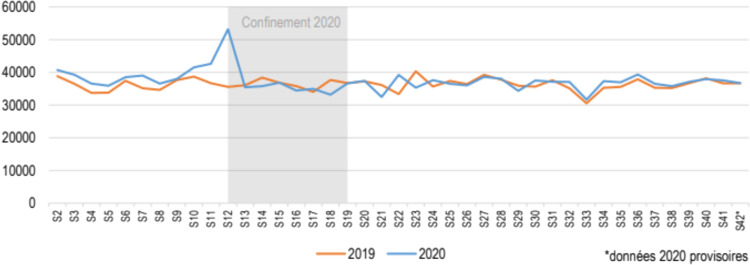

3.3. Une attention particulière portée aux patients ayant des maladies chroniques

Durant le confinement, l’activité des professionnels de santé libéraux s’est portée plus fréquemment en direction des patients en affection de longue durée (ALD), avec une part des actes en lien avec une ALD supérieure à celle observée en 2019 sur la même période. Ainsi, cette part était, en 2020 comme en 2019, de 30 % en semaine 11 pour les MG ; elle a augmenté à partir de la semaine 12 (début du confinement) pour atteindre 38 % en semaine 17 (Fig. 5 ) versus 32 % pour la même semaine en 2019. Elle est revenue au niveau de 2019 à partir de la semaine 27, soit huit semaines après la fin du confinement. Le constat est similaire chez les spécialistes, avec une courbe en forme de cloche correspondant exactement à la durée du confinement : de 21 % d’actes en lien avec une ALD en semaine 11, on passe à 28 % en semaine 12, puis à plus de 30 % des semaines 13 à 17, pour finalement retomber à 22 % en semaine 20, semaine du déconfinement. Le nombre d’actes pour des patients en ALD et leur part dans l’activité totale des médecins a donc augmenté en 2020 par rapport à 2019, indiquant une vigilance accrue portée aux personnes fragiles, souffrant de maladies chroniques.

Fig. 5.

Évolution hebdomadaire de la part des actes en lien avec une affection de longue durée (ALD) parmi le total des actes réalisés par les médecins généralistes libéraux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019 et 2020.

3.4. Un pic d’approvisionnement en médicaments au début du confinement

Une forte augmentation des remboursements de médicaments est observée la semaine qui a précédé le confinement et la première semaine de confinement (semaines 11 et 12) pour ceux prescrits pour le traitement du diabète (insuline et antidiabétiques oraux – Fig. 6 ) et des symptômes et/ou troubles de santé mentale (anxiolytiques, antidépresseurs et hypnotiques). À partir de la semaine 14, les nombres de personnes ayant eu un remboursement de ces médicaments sont revenus à des niveaux similaires à ceux de 2019.

Fig. 6.

Évolution hebdomadaire du nombre de bénéficiaires ayant eu au moins un remboursement d’antidiabétique oral dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019 et 2020.

3.5. Une baisse importante des vaccinations durant le confinement

Par ailleurs, les analyses montrent une très forte diminution, durant le confinement, de la délivrance des vaccins étudiés : la baisse est de 5 % (soit environ 900 enfants non vaccinés entre les semaines 12 et 19 par rapport à la même période de 2019) pour les remboursements de vaccins pentavalents ou hexavalents chez les enfants âgés de moins de 1 an, de 39 % concernant le vaccin ROR chez les enfants âgés de moins de 5 ans (soit environ 4100 enfants), et de 54 % pour le vaccin contre les papillomavirus humains chez les filles âgées de 10–14 ans (soit environ 1500 jeunes filles) (Fig. 7 ) entre les semaines 12 et 19 de 2020 par rapport à la même période en 2019.

Fig. 7.

Évolution hebdomadaire du nombre de bénéficiaires de sexe féminin âgés de 10 à 14 ans ayant eu au moins un remboursement pour un vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2019 et 2020.

À partir de la semaine 14, ces chiffres ont progressivement augmenté et sont depuis mi-juin (semaine 24), relativement similaires aux chiffres observés en 2019, sans toutefois observer de phénomène de « rattrapage » de la baisse constatée au cours des semaines 12 et 13 .

4. Discussion

Cet article visait à partager un retour d’expérience d’un dispositif de suivi en temps réel du recours aux soins, mis en place dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le but de cet outil était de chercher à caractériser de façon objective l’impact qu’a eu, et a encore, l’épidémie de COVID-19 sur le recours aux soins, afin de permettre aux autorités sanitaires d’agir rapidement et au plus près d’une situation conjoncturelle pouvant varier fortement d’une semaine à l’autre. En effet, outre la crainte des conséquences sanitaires que cela pourrait avoir généré pour les personnes atteintes de maladies chroniques (comme l’hypertension, le diabète, certains cancers ou les pathologies cardiaques) qui n’ont pas bénéficié du suivi régulier nécessaire [15], et ce, malgré le déploiement de la télémédecine, on aurait pu s’attendre à un probable report de ce type de consultations à l’issue du confinement, entraînant un pic d’activité pour la médecine générale, et plus généralement, les soins de ville.

4.1. L’activité des professionnels de santé, fortement impactée lors du confinement, n’est pas rattrapée et reste inférieure à celle de 2019

Nos résultats montrent effectivement une forte baisse d’activité des médecins libéraux lors des huit semaines de confinement, non suivie d’un rattrapage d’activité, mais plutôt d’un retour à la normale comparativement à l’activité de l’année précédente. Ces variations d’activité observées en région se retrouvent dans d’autres territoires. En région Pays de la Loire par exemple [16], une diminution du recours aux médecins généralistes par les personnes prises en charge au titre d’une ALD a été observée par rapport à la même période l’année précédente (−41 % chez les moins de 15 ans et −19 % chez les 15 ans et plus).

De même, l’enquête menée auprès des médecins faisant partie du quatrième Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale lors de la période de confinement [1] a confirmé une baisse d’activité des médecins : la baisse du temps de travail moyen est estimée entre 13 % et 24 % pour les médecins ayant exercé leur activité la semaine précédant l’enquête (conduite entre le 9 et le 21 avril 2020). Les consultations de suivi ou de renouvellement d’ordonnance de patients atteints de maladies chroniques sont celles qui ont le plus diminué, avec un recul de plus de 50 % pour six médecins sur 10 et de moins de 50 % pour trois sur 10. Le renouvellement automatique des ordonnances en pharmacie peut expliquer en partie ce constat. En revanche, un tel argument ne peut pas s’appliquer à d’autres motifs de consultation (suivis pédiatriques, demandes de soins suite à des complications de maladies chroniques, suivis de grossesse) dont la fréquence n’aurait, a priori, pas dû baisser.

La première semaine post-confinement (semaine 20), l’enquête réalisée en Pays de la Loire [16] retrouvait un recours au médecin généraliste relativement proche de celui observé la semaine précédant le début du confinement (semaine 11) chez les personnes âgées de 65 ans et plus, mais pas chez les plus jeunes. De même, une enquête menée auprès du quatrième Panel de médecins généralistes, cette fois lors du déconfinement, a montré un certain rattrapage pour les consultations liées à des maladies chroniques, des demandes de soins liées à la santé mentale plus fréquentes par rapport à la période qui précédait le confinement et un suivi pédiatrique moins fréquent qu’à l’habitude [17].

Du côté des patients, différentes enquêtes ont également permis de caractériser les comportements de recours aux soins. Selon les enquêtes, 28 % à 38 % des adultes interrogés en avril 2020 avaient réduit leurs consultations médicales [18], [19]. Les résultats variaient en fonction du type de pathologies. Les craintes liées à la COVID-19 représentaient notamment un frein à la consultation en médecine de ville pour un malade chronique sur dix. Des résultats similaires étaient retrouvés en Belgique [20], où une personne sur cinq avait renoncé à consulter un médecin généraliste durant le confinement ; 90 % n’avaient pas pu réaliser un examen médical prévu avant la crise. Parmi les personnes souffrant d’une maladie chronique, près de 23 % avaient déclaré que le renoncement aux soins durant le confinement avait « assez fortement » ou « très fortement » détérioré leur état de santé.

Ces constats se retrouvent à l’international : une étude portant sur six pays (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis) [21] a ainsi établi que, dans tous ces territoires, les médecins avaient été en première ligne lors de la pandémie, et que les soins de premiers recours non liés à la COVID-19 avaient diminué. Le confinement a drastiquement réduit l’accès aux soins, et n’a été que partiellement compensé par la télémédecine. La priorité donnée à la COVID-19 a évincé la prise en charge des autres pathologies.

D’après une étude plus détaillée portant uniquement sur les États-Unis, les soins de premier recours ont diminué de 21,4 % au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport aux deux années précédentes. La chute était de 50 % en cabinet, mais a été en partie compensée par l’accroissement des téléconsultations, avec, néanmoins, de fortes disparités géographiques [22]. Malgré un léger rebond de l’activité suite au confinement du printemps 2020, le report de consultations lié à l’épidémie a généré une « accumulation de déficits » à la fois dans la prise en charge des patients et pour le revenu des médecins [23]. Ceci a été favorisé par la diminution du recours aux soins primaires déjà observée depuis plusieurs années aux États-Unis [24]. Trois hypothèses possibles ont été avancées pour l’expliquer : une baisse de la capacité, du besoin ou du souhait du patient de recourir aux soins ; des changements de pratique dans les soins de premier recours (travail en équipe plus fréquent, soins à distance) ; remplacement/transfert des consultations physiques de premier recours par/vers des alternatives telles que des consultations de spécialistes, soins en clinique spécialisée, télémédecine.

4.2. Le déploiement de la téléconsultation et ses limites

Pour lutter contre la rupture du parcours de soin, des mesures ont rapidement été mises en place, comme le renouvellement automatique d’ordonnances et la téléconsultation. L’essor considérable de la téléconsultation, observé dans nos résultats, est également confirmé par d’autres sources de données. Dans le Panel de MG déjà évoqué, 75 % des médecins ont utilisé la téléconsultation, que ce soit pour le diagnostic ou la surveillance des patients concernés par la COVID-19 [25]. À titre de comparaison, entre octobre 2018 et avril 2019, 86 % des médecins généralistes déclaraient ne jamais avoir eu recours à la téléconsultation ou à la télé-expertise depuis leur mise en place en juin 2018. Au niveau national, les chiffres publiés par l’Assurance maladie [26] font état d’un recours massif à la téléconsultation : au plus fort de l’épidémie en avril, plus de 4,5 millions de téléconsultations ont été remboursées, puis 1,9 million en juin, et 650 000 au mois d’août. Plus de 60 000 médecins y ont eu recours, notamment les généralistes. Étant donné l’intégration des consultations téléphoniques dans les téléconsultations au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, il est difficile de comptabiliser les médecins ayant réellement utilisé la téléconsultation via une plateforme, telle qu’elle pourrait être poursuivie à l’avenir. En revanche, cet indicateur montre la réactivité et la capacité d’adaptation des médecins de ville pour maintenir un suivi de leurs patients, ainsi que la faisabilité d’un suivi à distance, dans certaines limites cependant (voir ci-après). Dans un contexte épidémique, ce type de soins a ainsi permis de faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, particulièrement pour le suivi des patients atteints de pathologies chroniques et des personnes âgées ou fragiles [27]. Il a par ailleurs recueilli l’adhésion de la population. Dans une enquête en population générale, 5 % des Français déclaraient avoir eu recours à la téléconsultation pendant le confinement : 9 sur 10 en avaient été satisfaits, et la majorité pensait continuer à y recourir après la fin du confinement [19].

L’utilisation de la téléconsultation entraîne cependant certaines difficultés pour les médecins généralistes : plus de la moitié de ceux qui l’ont utilisée estiment que l’examen clinique en présentiel reste souvent ou systématiquement indispensable. Un peu moins de la moitié a souvent ou systématiquement rencontré des problèmes techniques [25]. De fait, depuis la fin du confinement, la téléconsultation a progressivement diminué pour arriver à un niveau faible, mais plus important que celui qui existait avant le confinement dans notre région. L’arrêt du remboursement des consultations téléphoniques le 10 juillet a probablement contribué en partie à ce phénomène3 .

Ces constats font écho, là encore, à la littérature internationale. Aux États-Unis, la télémédecine a connu une expansion très rapide peu de temps après le début de l’épidémie, que ce soit pour des consultations en lien ou non avec la COVID-19 [28]. Ces technologies ont permis d’assurer des soins tout en limitant les risques de contamination liées à la propagation du virus [29]. Cependant, la télémédecine connaît aussi des limites. Une étude qualitative conduite en Californie [30] a montré que les médecins ont apprécié le fait que la télémédecine offre de nouvelles opportunités pour améliorer la qualité des soins dispensés. Mais ils ont également souligné des changements dans leurs interactions avec les patients. Plusieurs de ces changements ont été positifs, mais il reste à savoir si d’autres (tels que l’absence d’examen physique ou de contacts) pourraient avoir un impact négatif sur la communication patient-praticien ou sur la propension des patients à révéler leurs préoccupations, ce qui pourrait affecter leur prise en charge et par conséquent leur santé.

4.3. L’impact de la crise sanitaire sur la consommation de médicaments

Concernant la consommation de médicaments, les résultats observés sont comparables aux résultats de l’ANSM [31], avec un pic d’approvisionnement en début de confinement, puis un retour à la normale pour les traitements de pathologies chroniques, tels que les médicaments antidiabétiques ou les psychotropes. Le pic d’approvisionnement initial pourrait s’apparenter au phénomène de stockage observé en début de confinement de produits de première nécessité, par crainte de manquer de ressources vitales (nourriture, produits d’hygiène et médicaments), et à l’incertitude sur les possibilités d’accès et d’approvisionnement.

En dépit de l’impact psychologique marqué de l’épidémie de COVID-19 et du confinement, décrit dans plusieurs études [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], il n’a pas été observé d’augmentation de délivrance des traitements psychotropes, en dehors du pic d’approvisionnement du début de confinement. Nos résultats retrouvent ainsi une dynamique de pic d’approvisionnement, puis de retour à la normale, similaire à celle des médicaments antidiabétiques. Néanmoins, plusieurs paramètres incitent à considérer ces résultats avec une certaine prudence. En effet, du fait de la structure des bases de l’Assurance maladie utilisées dans notre étude, seules les activités libérales et la délivrance de médicaments en ville (pouvant néanmoins être prescrits par des médecins hospitaliers) ont pu être suivies. Les résultats n’intègrent donc pas la consommation de médicaments par des patients hospitalisés [40]. En outre, les données concernent la délivrance des traitements par les pharmaciens, et non pas la consommation réelle des traitements par les patients. Une absence de délivrance ne signifie donc pas forcément une absence de consommation, comme cela peut être le cas, par exemple, avec les hypnotiques et les anxiolytiques. Les patients pourraient en avoir consommé davantage sans en avoir acheté davantage (à partir d’anciens stocks, de traitements d’un autre membre de la famille, d’un ami…). Par ailleurs, ces données ne distinguent pas l’initiation d’un nouveau traitement de la poursuite d’un traitement ancien. Enfin, les troubles anxieux et dépressifs ne nécessitent pas forcément l’administration d’un traitement médicamenteux en première intention. L’enquête menée auprès des médecins faisant partie du quatrième Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale la semaine de la sortie du confinement [17] notait ainsi des demandes de soins liées à la santé mentale plus fréquentes. Un récent rapport du ministère des Solidarités et de la Santé fait état de retours d’expériences de la crise sanitaire dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie qui témoignent de l’importante mobilisation, de la réactivité et de l’inventivité des soignants pour s’adapter à cette situation [41].

4.4. L’impact de la crise sanitaire sur la vaccination

Concernant la délivrance des vaccins, les résultats observés sont également comparables aux résultats de l’ANSM [31]. La diminution du recours aux médecins généralistes a donc eu aussi un impact sur l’activité de prévention, notamment la vaccination. En région Pays de la Loire, une forte baisse de consultations en médecine générale a ainsi été observée pour les enfants âgés de moins de 15 ans pendant toute la période de confinement [16].

Dans notre étude, une diminution a été observée à la fois pour les vaccinations obligatoires des enfants âgés de moins de 2 ans, dans des proportions différentes selon les vaccins, mais aussi pour le HPV chez les adolescentes, de façon plus importante. Durant le confinement, les sociétés françaises de pédiatrie ont recommandé de maintenir les consultations du premier mois, ainsi que les consultations comportant un vaccin obligatoire avant 2 ans (2, 4, 5, 11, 12, 16 mois) [42], [43], [44], et de différer les consultations pour vaccination après 2 ans, ce qui semble avoir été plutôt mieux suivi pour les vaccinations par le penta ou l’hexavalent chez les moins de 1 an (2, 4 et 11 mois), mais moins bien pour les vaccinations contre la rougeole et la rubéole (1re dose ROR : 12 mois – 2e dose : 16 mois). Le renoncement à la vaccination semble ainsi avoir concerné davantage les enfants entre 1 et 2 ans que les enfants de moins de 1 an.

Suite au déconfinement, les délivrances de vaccins sont revenues à des niveaux similaires à ceux de 2019, pour la même période à partir de la semaine 23, à la fois pour la vaccination HPV et pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole. En revanche, les délivrances n’ont pas été plus nombreuses par rapport à 2019 après le confinement, ce qui suggère qu’un rattrapage des vaccins non réalisés pendant le confinement n’a pas pu être effectué ou l'a été de façon partielle. Ceci devrait inciter les pouvoirs publics et agences compétentes à diffuser des messages ciblés pour rattraper le schéma vaccinal. Une surveillance de la couverture vaccinale et des risques épidémiques pouvant résulter de sa baisse momentanée est indispensable. Il est essentiel, en plus de la mobilisation de l’attention et des moyens sur le contact tracing depuis la fin de l’été 2020 [45], de maintenir les capacités de surveillance des autres risques épidémiques.

4.5. Limites de l’étude

Outre les points déjà mentionnés supra sur la mesure de la consommation de médicaments, d’autres limites sont à prendre en considération à la lecture de nos résultats. Rappelons que nous n’avons étudié que la population d’assurés du régime général stricto sensu (qui constitue plus de 85 % de l’ensemble de la population), afin de pouvoir faire des comparaisons de nos indicateurs dans le temps (entre 2019 et 2020). Les phénomènes observés pourraient donc être accentués, ou au contraire minimisés, si le recours aux soins des autres assurés était significativement différent. Pour autant, les résultats à l’échelle nationale semblent aller dans le même sens que ceux observés dans nos analyses. De plus, il convient de noter que l’ensemble des résultats présentés dans cet article sont provisoires. Ils dépendent de la transmission des actes par les professionnels de santé à l’Assurance maladie, et varient donc d’une semaine à l’autre, tout en se stabilisant dans le temps. Ils permettent néanmoins d’avoir rapidement une vision des tendances qui se dessinent, et de les affiner avec un peu de recul.

Il aurait été intéressant de pouvoir décliner ces indicateurs selon certaines caractéristiques des bénéficiaires et des médecins (sexe, âge, lieu d’exercice, etc.). Toutefois, l’objectif premier du dispositif étant d’être réactif, et pour ne pas surcharger en outre le temps de travail des équipes de l’Assurance maladie, déjà très prises par le traçage des cas contacts notamment, ce travail n’a pas pu être engagé pour l’instant. Il pourra l’être dans un second temps, dans le but de distinguer des facteurs plus ou moins favorables ou défavorables au recours aux soins en période de crise, voire marqueurs d’inégalités, et d’en tirer des leçons pour d’autres potentielles situations de crise.

5. Conclusion et perspectives

L’épidémie de COVID-19, qui s’est propagée à partir du premier trimestre 2020, et dont une deuxième vague était en cours au quatrième trimestre [46], [47], risque d’entraîner d’autres conséquences sanitaires, que celles directement imputables à la COVID-19 elle-même. Nombre de médecins hospitaliers, et même libéraux, n’ont pas vu revenir en consultation leurs patients habituels, faisant redouter une perte de chances pour tous ceux qui craignent de venir à l’hôpital ou dans les salles d’attentes des cabinets médicaux [48]. Quel impact sur la prise en charge, par exemple, des cancers [36], [49], [50] ou des soins psychiatriques [51], [52] ? Le renoncement aux soins risque-t-il de perdurer dans le futur, et d’entraîner des retards de soins fortement préjudiciables aux individus et à la collectivité [20] ?

Les effets à long-terme de la crise sont particulièrement préoccupants [53] : les patients, notamment ceux concernés par des pathologies chroniques, vont-ils par la suite devoir supporter des conséquences adverses et coûteuses du fait du retard de prise en charge ? Quel sera l’impact financier sur les offreurs de soins ? Ces questions inquiètent les autorités publiques, qui mettent en place des actions visant à inciter les patients à se soigner sans tarder. Citons par exemple les recommandations émises par la Haute Autorité de santé (HAS) pour le suivi post-confinement des malades chroniques [54], la mise en place d’une consultation « bilan et vigilance » [55], relayée par les délégués de l’Assurance maladie, pour les personnes à risques, ou les campagnes d’informations et d’incitations à revoir rapidement son médecin [56].

Mais la crise liée à la COVID-19 a aussi créé des opportunités. Comme l’indique l’Assurance maladie, la télésanté a démontré son utilité lors de cette crise sanitaire, et s’est rendue indispensable en s’intégrant dans la pratique professionnelle des médecins. Cette dynamique devrait perdurer ces prochains mois, notamment grâce aux négociations qui se sont ouvertes avec les médecins en septembre 2020 dans le cadre de la convention médicale. Celles-ci auront vocation à accélérer, dans un contexte où leur nécessité est manifeste, le déploiement de la téléconsultation et de la télé-expertise, dans des conditions permettant d’en assurer la qualité [26].

Au Royaume-Uni, de nouvelles méthodes de travail ont émergé, s’appuyant notamment sur une approche collective et interprofessionnelle [57], en quelque sorte semblable aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui sont en cours de déploiement en France [58]. En cherchant à regrouper les expériences et initiatives de soins primaires menées à l’international, des auteurs ont conclu :

-

•

que les soins primaires ont joué un rôle primordial dans la gestion de la pandémie en s’adaptant à une situation inédite ;

-

•

qu’il était nécessaire de renforcer ces soins primaires, en leur allouant des équipements, des formations et des financements à la hauteur [59].

Bien que partiels, les indicateurs considérés dans notre étude ont permis, et permettent encore, aux décideurs publics locaux d’être réactifs et de mettre en place certaines actions afin de répondre aux besoins de santé des populations. Ainsi, grâce à la mise en place rapide de ces tableaux de suivi, il a été possible pour l’ARS, dès le début, de suivre de façon très rapprochée l’impact de l’épidémie sur la médecine de ville. Cela a contribué très tôt à objectiver l’importance de la baisse d’activité signalée par les remontées des acteurs du terrain, mais aussi la montée en puissance rapide de la téléconsultation. Si ce suivi a permis de rassurer les décideurs sur le maintien des prescriptions de médicaments pour les malades chroniques, il a aussi conduit à alerter précoceemnt sur la baisse des vaccinations notamment pédiatriques. L’ARS et l’Assurance maladie (DCGDR et DRSM – Direction régionale du service médical) ont ainsi pu lancer rapidement des actions de communication auprès des professionnels de santé, mais aussi auprès des patients et populations fragiles, pour les alerter sur l’importance de continuer le suivi de pathologies chroniques, de grossesses, de vaccinations et le maintien des dépistages des cancers. Ces tableaux de bord ont également été utiles dans le cadre des échanges réguliers, mis en place pour le suivi de crise, avec les professionnels de santé et leurs représentants (URPS – Unions régionales des professionnels de santé, Ordres…). Ils ont permis d’enrichir les échanges, de compléter l’analyse des remontées de terrain et de créer une compréhension partagée des épisodes de confinement puis de déconfinement. Ils ont été des outils de dialogue acceptés et reconnus par les professionnels de santé. Enfin, suite aux résultats de ces analyses, l’Assurance maladie a mis en place deux groupes de travail : un sur la « santé mentale » et l’autre sur la « vaccination » afin de mener des réflexions sur les actions à mettre en place et les publics visés.

Afin d’être mis à la disposition de tous les acteurs, ces indicateurs seront intégrés au dispositif accessible en ligne SirséPACA (http://www.sirsepaca.org/), et mis régulièrement à jour pour suivre l’évolution de l’activité et du recours au soin dans la région. De plus, d’autres indicateurs sont à l’étude, concernant le dépistage des cancers notamment. Enfin, il est prévu d’intégrer des éléments permettant de mesurer les inégalités sociales dans l’accès aux soins de ville en période de crise sanitaire.

Déclaration de liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Ces résultats sont actualisés et disponibles en ligne dans des tableaux de bord accessibles sur le site : http://www.orspaca.org/covid19/tableaux-bord-covid19.

Les résultats présentés dans cet article sont provisoires. Ils dépendent de la transmission des actes par les professionnels de santé à l’Assurance maladie, et varient donc d’une semaine à l’autre. Ils se stabilisent avec le temps : par exemple, au moment de l’extraction des données présentées dans ce papier (semaine 39), le dénombrement des actes effectués lors de la semaine 8 est plus complet que celui de la semaine 34.

Le remboursement des consultations téléphoniques a été rétabli de façon dérogatoire le 17 octobre 2020 à l’occasion de la réactivation de l’état d’urgence sanitaire.

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire (du 23 mars au 10 juillet 2020), ces actes concernaient à la fois les téléconsultations et les consultations téléphoniques exceptionnellement autorisées (pour les patients atteints ou suspectés de COVID-19, en affection de longue durée (ALD) ou âgés de plus de 70 ans).

Annexe 1. Constitution de la base des données des bénéficiaires de l’Assurance maladie

Seules les données du régime général stricto sensu ont été prises en compte dans cette étude pour permettre la comparaison dans le temps des indicateurs. Ces données excluent notamment les sections locales mutualistes (Mutuelle générale de l’éducation nationale, Mutuelle de la fonction publique…) et les ex-bénéficiaires du régime social des indépendants (RSI), rattachés au régime général depuis le 1er janvier 2020.

Les bénéficiaires des sections locales mutualistes ont été exclus, soit en fonction de leurs petits régimes d’appartenance, soit en fonction de leur numéro de ligne dans le décompte de remboursement (supérieur à 50) de l’Assurance maladie.

Les ex-bénéficiaires du RSI ont été exclus en fonction de leurs petits régimes du régime général et des régimes partenaires d’appartenance, à savoir les codes 103 (conjoint collaborateur de travailleur indépendant/profession libérale) ; 104 (salariés gérés par une section locale mutualiste) ; 105 (travailleur indépendant – artisan commerçant) ; 106 (travailleur indépendant – profession libérale) ; 107 (conjoint collaborateur de travailleur indépendant/artisan commerçant) ; 224 (invalides gérés par une section locale mutualiste) ; 360 (retraité artisan commerçant ex-invalide) ; 390 (affiliation travailleur indépendant pour les petites entreprises) ; 530 (bénéficiaires d’une pension vieillesse substituée à une pension d’invalidité) ; 660 (retraité artisan commerçant).

(https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LISTE_DES_CODES_REGIMES_03.pdf).

Annexe 2. Identification des médecins libéraux et des actes dans les bases de données de l’Assurance maladie

Les médecins libéraux ont été identifiés à partir de la nomenclature suivante :

-

•

Codes d’exercice des médecins libéraux (exclusifs ou non) : « 1 » libéral intégral ; « 2 » libéral + activité salariée ; « 3 » libéral + temps partiel hospitalier ; « 4 » libéral + temps plein hospitalier.

-

•

Codes spécialités des médecins généralistes : « 01 » médecine générale ; « 22 » spécialiste en médecine générale avec diplôme ; « 23 » spécialiste en médecine générale reconnu par l’ordre.

-

•

Codes spécialités des médecins spécialistes : toutes les spécialités sauf « 01 », « 22 » et « 23 ».

-

•

Codes de huit spécialités ciblées : cardiologie (« 03 ») ; endocrinologie (« 42 ») ; gynécologie (« 07 » gynécologie obstétrique ; « 70 » gynécologie médicale ; « 77 » obstétrique ; « 79 » gynécologie obstétrique et gynécologie médicale) ; néphrologie (« 35 ») ; neurologie (« 32 ») ; pédiatrie (« 12 ») ; pneumologie (« 13 ») ; psychiatrie (« 17 » neuropsychiatrie ; « 33 » psychiatrie ; « 75 » psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent).

Les actes dénombrés pour construire les indicateurs étaient les suivants :

-

•

Consultations en cabinet : codes actes C, CS, G, GS, CNP.

-

•

Visites à domicile : codes actes V, VS, VNP, VG, VGS.

-

•

Téléconsultations4 : codes actes : TC, TCG.

L’identification des actes en lien avec une affection de longue durée (ALD) était basée sur les codes suivants : « EXC » procédure exceptionnelle plan Seguin ; « EXP » procédure exceptionnelle article 71.4.1 (Evin) ; « LIS » affections liste plan Seguin.

Annexe 3. Identification des données de remboursement dans les bases de données de l’Assurance maladie

Pour chaque remboursement, les informations suivantes étaient disponibles : le numéro d’identification au répertoire (NIR) crypté, le code Club interpharmaceutique (CIP) et la classe thérapeutique du médicament (classification anatomique, thérapeutique et chimique – ATC) ainsi que la date de délivrance.

Les classes thérapeutiques retenues dans le cadre de cette étude étaient les suivantes :

-

•Pour les médicaments utilisés pour le traitement du diabète :

-

∘Insuline : ensemble des classes ATC A10A.

-

∘Antidiabétiques oraux : ensemble des classes ATC A10B et A10X.

-

∘

-

•Pour les médicaments utilisés pour le traitement de pathologies mentales :

-

∘Antidépresseurs : ensemble des classes ATC N06A, N05AN01, N03AG01, N03AG02 (hors Levotonine).

-

∘Anxiolytiques et hypnotiques : ensemble des classes ATC N05BA01, N05BA04, N05BA05, N05BA06, N05BA08, N05BA09, N05BA11, N05BA12, N05BA16, N05BA18, N05BA21, N05BA23, N05BB01, N05BB02, N05BC01, N05BE01, N05BX03, N05BC51, N05CD02, N05CD03, N05CD04, N05CD05, N05CD06, N05CD07, N05CD11, N05CF01, N05CF02, N05CM11, N05CM16 et N05CX.

-

∘Neuroleptiques : ensemble des classes ATC suivantes : N05A, à l’exception des classes N05AN01, N05AL06 et de Neuriplège® (CIP13 : 3400932896332).

-

∘

-

•Pour les vaccins :

-

∘Vaccins pentavalents et hexavalents : ensemble des classes ATC J07CA06 et J07CA09.

-

∘Vaccins contre la rougeole en association à la rubéole : ensemble des classes ATC J07BD52 et J07BD53.

-

∘Vaccins contre les infections par papillomavirus humains (HPV) : ensemble des classes ATC J07BM.

-

∘

Références

- 1.Monziols M., Chaput H., Verger P., Scronias D., Ventelou B., et al. Comment les médecins généralistes ont-ils exercé leur activité pendant le confinement lié au COVID-19 ? Drees Etudes Resultats. 2020;1150 [Google Scholar]

- 2.Assurance Maladie . 2020. Communiqué des dépenses. Les remboursements de soins du Régime Général à fin mai. [Google Scholar]

- 3.Andolfatto D., Labbé D. COVID-19 : une défaite française. Rev Politique Parlementaire. 2020 [halshs-02882877] [Google Scholar]

- 4.Ministère des Solidarités et de la Santé . 2020. Prise en charge hors COVID-19. [Google Scholar]

- 5.Santé publique France . 2020. COVID-19 et continuité des soins. Continuer de se soigner, un impératif de santé publique. [Google Scholar]

- 6.Marijon E., Karam N., Jost D., Perrot D., Frattini B., Derkenne C., et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the COVID-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational study. Lancet Public Health. 2020;5:437–443. doi: 10.1016/S2468-2667(20)30117-1. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Ministère des Solidarités et de la Santé . 2020. COVID-19 : le ministre des Solidarités et de la Santé autorise la téléconsultation par téléphone, pour les patients dépourvus de moyens de connexion en vidéo. [Google Scholar]

- 8.Assurance Maladie. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie pour 2021.

- 9.Direction de la Sécurité sociale . 2018. Les chiffres clés de la Sécurité sociale. [Google Scholar]

- 10.Système d’information régional en santé Provence-Alpes-Côte d’Azur – SIRSéPACA (www.sirsepaca.org).

- 11.Verger P., Cortaredona S., Tournier M., Rey D., Bendiane M.K., Peretti-Watel P., et al. Psychotropic drug dispensing in people with and without cancer in France. J Cancer Surviv. 2017;11:92–101. doi: 10.1007/s11764-016-0569-9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Verger P., Fressard L., Cortaredona S., Lévy-Bruhl D., Loulergue P., Galtier F., et al. Trends in seasonal influenza vaccine coverage of target groups in France, 2006/07 to 2015/16: impact of recommendations and 2009 influenza A (H1N1) pandemic. Euro Surveill. 2018;23:1700801. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.48.1700801. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Assurance Maladie . 2020. Méthodologie médicale de la cartographie des pathologies et des dépenses, version G7 (années 2012 à 2018) [Google Scholar]

- 14.ANSM . 2020. COVID-19 : usage des médicaments de ville en France. Rapport 4 : point de situation au 13 septembre. [Google Scholar]

- 15.Mauro V., Lorenzo M., Paolo C., Sergio H. Treat all COVID-19 positive patients, but do not forget those negative with chronic diseases. Intern Emerg Med. 2020;1 doi: 10.1007/s11739-020-02395-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Observatoire régional de la santé Pays de la Loire . 2020. Recours au médecin généraliste pendant le confinement en Pays de la Loire. Épidémio COVID-19 : comprendre et agir #4. [Google Scholar]

- 17.Monziols M., Chaput H., Verger P., Scronias D., Ventelou B., Barlet M., et al. Après le confinement, les médecins généralistes ne reviennent que progressivement à une activité normale. Drees Etudes Resultats. 2020;1160 [Google Scholar]

- 18.AMGEN, Ipsos . 2020. Enquête sur l’accès aux soins et aux traitements des malades chroniques en période de confinement. [Google Scholar]

- 19.Arcane Research, EHESP . 2020. COVID-19 et confinement. Comportements, attitudes et impact sur la vie des Français. [Google Scholar]

- 20.Université Catholique de Louvain . 2020. Coronavirus : 1 personne sur 2 renonce durablement aux soins de santé. [Google Scholar]

- 21.Huston P., Campbell J., Russell G., Goodyear-Smith F., Phillips R.L., van Weel C., et al. COVID-19 and primary care in six countries. BJGP Open. 2020;4(4) doi: 10.3399/bjgpopen20X101128. [bjgpopen20X101128] [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Alexander G.C., Tajanlangit M., Heyward J., Mansour O., Qato D.M., Stafford R.S. Use and content of primary care office-based vs. telemedicine care visits during the COVID-19 pandemic in the US. JAMA Netw Open. 2020;3(10):e2021476. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.21476. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Mehrotra A., Chernew M., Linetsky D., Hatch H., Cutler D. The Commonwealth Fund, 25; 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on outpatient visits: practices are adapting to the new normal. [Google Scholar]

- 24.Ganguli I., Lee T.H., Mehrotra A. Evidence and implications behind a national decline in primary care visits. J Gen Intern Med. 2019;34(10):2260–2263. doi: 10.1007/s11606-019-05104-5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Monziols M., Chaput H., Verger P., Scronias D., Ventelou B., Barlet M., et al. Trois médecins généralistes sur quatre ont mis en place la téléconsultation depuis le début de l’épidémie de COVID-19. Drees Etudes Resultats. 2020;1162 [Google Scholar]

- 26.Assurance Maladie . 2020. Téléconsultation, une pratique qui s’installe dans la durée. Communiqué de presse du 16 septembre. [Google Scholar]

- 27.Genoud-Prachex T., Perrenoud M.P., Guevara A.B., Moser C., Bieler-Aeschlimann M., Rouaud O., et al. Télé-neuropsychologie, patients âgés et COVID-19. Rev Neuropsychol. 2020;12:178–180. [Google Scholar]

- 28.Mann D.M., Chen J., Chunara R., Testa P.A., Nov O. COVID-19 transforms health care through telemedicine: evidence from the field. J Am Med Info Assoc. 2020;27(7):1132–1135. doi: 10.1093/jamia/ocaa072. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Hollander J.E., Carr B.G. Virtually perfect? Telemedicine for COVID-19. N Engl J Med. 2020;382(18):1679–1681. doi: 10.1056/NEJMp2003539. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Gomez T., Anaya Y.B., Shih K.J., Tarn D.M. A qualitative study of primary care physicians’ experiences with telemedicine during COVID-19. J Am Board Fam Med. 2021;34(Supplement):S61–S70. doi: 10.3122/jabfm.2021.S1.200517. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.ANSM . 2020. Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de COVID-19 – point de situation après 5 semaines de confinement (jusqu’au 19 avril 2020). Étude pharmaco-épidémiologique à partir des données de remboursement du SNDS. [Google Scholar]

- 32.Aga S.S., Khan M.A., Nissar S.S., Banday M.Z. Assessment of mental health and various coping strategies among general population living under imposed COVID-Lockdown across world: a cross-sectional study. Ethics Med Public Health. 2020;15:100571. doi: 10.1016/j.jemep.2020.100571. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Allé M., Berna F., Vidailhet P., Giersch A., Mengin A.C. Le confinement peut-il favoriser l’émergence de symptômes traumatiques ou psychotiques ? Rev Neuropsychol. 2020;12:196–203. [Google Scholar]

- 34.Bantman P. Quelles conséquences du COVID-19 sur notre vie psychique ? Métamorphose et transformations liées au coronavirus. Info Psychiatr. 2020;96:317–319. [Google Scholar]

- 35.Beck F., Léger D., Fressard L., Peretti-Watel P., Verger P., Coconel Group COVID-19 health crisis and lockdown associated with high level of sleep complaints and hypnotic uptake at the population level. J Sleep Res. 2020;30:e13119. doi: 10.1111/jsr.13119. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Giffard B., Joly F. Impact psychologique de l’épidémie de COVID-19 et du confinement chez des patients pris en charge pour un cancer. Rev Neuropsychol. 2020;12:193–195. [Google Scholar]

- 37.Leboyer M., Pelissolo A. Les conséquences psychiatriques du COVID-19 sont devant nous…. Ann Med Psychol. 2020;178:669–671. doi: 10.1016/j.amp.2020.08.020. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 38.Mengin A., Allé M., Rolling J., Ligier F., Schroder C., Lalanne L., et al. Conséquences psychopathologiques du confinement. Encephale. 2020;46:S43–S52. doi: 10.1016/j.encep.2020.04.007. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Peretti-Watel P., Alleaume C., Léger D., Beck F., Verger P., Coconel Group Anxiety, depression and sleep problems: a second wave of COVID-19. Gen Psychiatry. 2020;33:e100299. doi: 10.1136/gpsych-2020-100299. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Villani P., Morciano C., Ambrosi P., Brondino-Riquier R., Bertault-Peres P. Prescription et consommation des médicaments hypnotiques et anxiolytiques dans les services de médecine des hôpitaux sud du CHU de Marseille. Therapie (Paris) 2001;56:11–14. [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Ministère des Solidarités et de la Santé . 2020. Rapport d’analyse des retours d’expériences de la crise COVID-19 dans le secteur de la santé mentale et de la psychiatrie. [Google Scholar]

- 42.Infovac France . 2020. Bulletin supplémentaire mars 2020. Consultation dans les cabinets médicaux recevant des enfants en période de pandémie COVID-19. [Google Scholar]

- 43.Infovac France . 2020. Bulletin supplémentaire mars 2020. Coronavirus : message à destination des familles. [Google Scholar]

- 44.2020. Propositions de l’ensemble des sociétés savantes et organisations professionnelles représentatives de la pédiatrie sur les consultations à maintenir durant la pandémie COVID-19. [Google Scholar]

- 45.Assurance Maladie . 2020. Point de situation sur le contact tracing alors que l’épidémie à COVID-19 s’accélère. Communiqué de presse du 13 octobre. [Google Scholar]

- 46.Cacciapaglia G., Cot C., Sannino F. Second wave COVID-19 pandemics in Europe: a temporal playbook. Sci Rep. 2020;10:1–8. doi: 10.1038/s41598-020-72611-5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 47.Middleton J., Lopes H., Michelson K., Reid J. Planning for a second wave pandemic of COVID-19 and planning for winter. Int J Public Health. 2020;65:1525–1527. doi: 10.1007/s00038-020-01455-7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 48.Hanslik T., Flahault A. Prévention de la COVID-19 après le confinement : pour un retour rapide « à la vie d’avant ». Rev Med Interne. 2020;41:358. doi: 10.1016/j.revmed.2020.05.004. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 49.Héquet D., Rodrigues M., Tardivon A., Langer A., Dahan M., Rouzier M., et al. Impact de l’épidémie de COVID-19 sur les demandes de prise en charge initiale pour cancer du sein. Bull Cancer. 2020;107:620–622. doi: 10.1016/j.bulcan.2020.04.004. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 50.van de Haar J., Hoes L.R., Coles C.E., Seamon K., Fröhling S., Jäger D., et al. Caring for patients with cancer in the COVID-19 era. Nat Med. 2020;26(5):665–671. doi: 10.1038/s41591-020-0874-8. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 51.Bocher R., Jansen C., Gayet P., Gorwood P., Laprévote V. Réactivité et pérennité des soins psychiatriques en France à l’épreuve du COVID-19. Encephale. 2020;46:S81–S84. doi: 10.1016/j.encep.2020.05.004. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 52.Chevance A., Gourion D., Hoertel N., Llorca P.M., Thomas P., Bocher R., et al. Assurer les soins aux patients souffrant de troubles psychiques en France pendant l’épidémie à SARS-CoV-2. Encephale. 2020;46:S3–S13. doi: 10.1016/j.encep.2020.03.001. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 53.Chatterji P., Li Y. National Bureau of Economic Research; 2020. Effects of the COVID-19 pandemic on outpatient providers in the US (No. w27173) [Google Scholar]

- 54.Haute Autorité de santé . 2020. Réponses rapides dans le cadre du COVID-19. Accompagner les patients ayant une maladie chronique et/ou à risque de forme grave de COVID-19 dans la levée du confinement. [Google Scholar]

- 55.Ministère des Solidarités et de la Santé . 2020. Lancement de la consultation médicale « bilan et vigilance » pour les personnes à risque de forme grave de COVID-19 ou souffrant d’une affection de longue durée. [Google Scholar]

- 56.Azaïs B. 2020. #revoirsonmédecin : la campagne nationale lancée pour inciter les patients chroniques à consulter, site Pourquoi Docteur, 11 juin. [Google Scholar]

- 57.Gray R., Sanders C. A reflection on the impact of COVID-19 on primary care in the United Kingdom. J Interprof Care. 2020;34(5):672–678. doi: 10.1080/13561820.2020.1823948. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 58.Rist S., Rogez R. Les CPTS : de l’ambition politique à la réalité territoriale. Tribunes Sante. 2020;63(1):51–55. doi: 10.3917/seve1.063.0051. [DOI] [Google Scholar]

- 59.Rawaf S., Allen L.N., Stigler F.L., Kringos D., Quezada Yamamoto H., van Weel C., et al. Lessons on the COVID-19 pandemic, for and by primary care professionals worldwide. Eur J Gen Pract. 2020;26(1):129–133. doi: 10.1080/13814788.2020.1820479. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]