Die Behandlung von Zwangsstörungen muss früh und spezifisch erfolgen, um eine Chronifizierung zu vermeiden und die Chancen der Betroffenen auf einen Ausbildungsabschluss zu erhöhen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuellsten Forschungsergebnisse dazu.

Zur Behandlung von Zwangsstörungen ist den Leitlinien zufolge die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) mit Exposition und Reaktionsmanagement die Therapie der ersten Wahl. Eine Pharmakotherapie mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern wird nur empfohlen, wenn KVT nicht ausreichend wirkt, nicht verfügbar ist, von Patienten abgelehnt wird oder wenn die Erkrankung so schwer ist, dass eine KVT mit Exposition nicht durchführbar ist.

Trotz der evidenzbasierten Therapiemöglichkeiten führt die Behandlung von Zwangsstörungen meist nicht zu einer vollständigen Remission, sondern nur zu einer Besserung, und der Anteil therapieresistenter chronischer Verläufe ist relativ hoch. Dabei spielen auch Komorbiditäten wie die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder schwere Persönlichkeitsstörungen eine Rolle.

Relevante neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu Zwangsstörungen aus den letzten Jahren gibt es beispielsweise zu ätiologischen Faktoren, neuen Formaten von Expositionsbehandlung und zum Einsatz von Hirnstimulationsverfahren.

Einfluss der COVID-19-Ppandemie

Viele Patienten mit Zwangsstörungen leiden an Kontaminationsängsten, verbunden mit übertriebenen Reinigungsritualen, wie häufigem Händewaschen oder Desinfizieren. Die Betroffenen schämen sich oft für diese Verhaltensweisen. Es ist daher von großem wissenschaftlichem Interesse, wie sich die COVID-19-Pandemie, in der ein häufiges Händewaschen und Desinfizieren zu den empfohlenen Hygienemaßnahmen zählen, auf Betroffene mit Zwangsstörungen auswirkt. Würden sie sich als Experten für Hygiene fühlen und weniger Scham für ihr Verhalten empfinden?

Jelinek et al. befragten während der ersten Welle der Pandemie und dem damaligen Lockdown 394 Patienten mit diagnostizierter Zwangsstörung nach den Folgen der Pandemie für ihre Erkrankung [1]. 72 % der Befragten berichteten, dass ihre Zwangssymptome im Rahmen der Pandemie zunahmen. Besonders betroffen waren Menschen mit Waschzwängen, die stärker als Personen mit Kontrollzwängen mit einer Zunahme an Symptomen reagierten. Faktoren, die für die Symptomverschlechterungen eine Rolle spielten, waren verminderte Mobilität und interpersonelle Konflikte. Tatsächlich fühlten sich Menschen mit Waschzwang eher als Experten für die Beratung anderer bezüglich einer Infektionsprophylaxe, berichteten aber auch, dafür häufiger abschlägiges Feedback von anderen zu erhalten.

Insgesamt zeigte sich, dass sich die Pandemie für Betroffene mit Zwangsstörungen nachteilig auswirkt, insbesondere für jene mit Kontaminationsängsten. Damit zählen Menschen mit Zwangsstörungen zu den Patientengruppen, für die die Pandemie deutlich negative Folgen hat, wie zum Beispiel für Patienten mit Depression und Angst- [2] oder Essstörungen [3, 4].

Auswirkung auf Bildungschancen

Zwangserkrankungen sind oft mit erheblichen kognitiven, emotionalen und sozialen Funktionseinschränkungen verbunden. Insbesondere bei einem frühen Beginn und einem chronischen Verlauf ergeben sich besondere Risiken für frühzeitige Einschränkungen der schulischen und beruflichen Entwicklung.

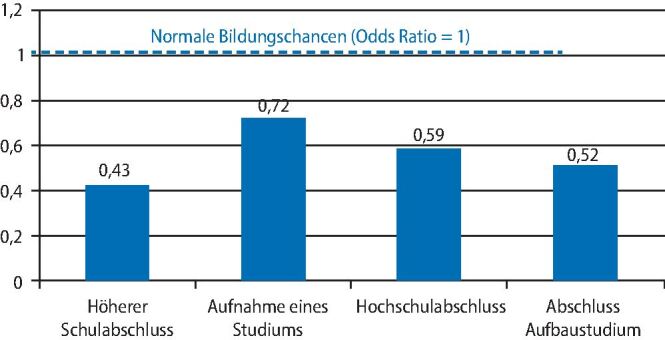

Eine skandinavische Registerstudie belegt erstmals bedeutsam eingeschränkte Bildungschancen bei Zwangserkrankungen [5]. Die schwedische Zwillingskontrollstudie auf Basis eines landesweiten Registers (Swedish National Patient Register) hatte das Ziel, die Bildungschancen bei 15.120 Zwangserkrankten der Geburtsjahrgänge 1976 bis 1998 zu untersuchen (11.482 Familien mit diskordanten Zwillingen in Bezug auf das Vorliegen einer Zwangsstörung). Die Bildungschancen der Zwangserkrankten fielen im Vergleich zu ihren gesunden Geschwistern signifikant schlechter aus: Über alle untersuchten Meilensteine der schulischen und akademischen Ausbildung hinweg mit Odds Ratios zwischen 0,43 und 0,72 (wobei ein Wert von 1 normalen Bildungschancen entspräche). Ein früher Beginn der Zwangsstörung (< 18 Jahre) und das Vorliegen komorbider neuropsychiatrischer Erkrankungen waren darüber hinaus mit reduzierten Bildungschancen verbunden.

Bei Zwangsstörungen muss also von einem erheblich erhöhten Risiko für Einschränkungen der Bildungslaufbahn ausgegangen werden (Abb. 1). Dies lässt darauf schließen, dass eine möglichst frühe Erkennung und leitliniengerechte Therapie zur Vorbeugung von Krankheitsfolgen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von besonderer Bedeutung sind. Die Ergebnisse weisen ferner darauf hin, dass Menschen mit Zwangsstörungen spezifischer schulischer Förderung und beruflicher Rehabilitation bedürfen, um einer Chronifizierung und einem Scheitern in der schulischen oder beruflichen Laufbahn entgegenzuwirken.

Goldstandard KVT mit Exposition: Gibt es Nebenwirkungen?

Obwohl in deutschen und anderen internationalen Leitlinien die KVT mit Exposition und Reaktionsmanagement als Goldstandard angesehen wird, besteht sowohl in Deutschland als auch weltweit immer noch eine beachtliche Versorgungslücke in der praktischen Anwendung dieser Therapie. Die Gründe dafür sind vielfältig: Neben mangelnder Erfahrung und organisatorischer Probleme, wenn es um mehrstündige Sitzungen außerhalb der Praxis geht, spielen auch Vorurteile in Bezug auf die Verträglichkeit oder Komplikationen eine Rolle, bis hin zu Bedenken, die Therapie könne unethisch und ein massiver Stressfaktor für die Betroffenen sein.

Vor diesem Hintergrund ist eine Studie von Schneider et al. aus den USA zu beurteilen [6], die sich mit unerwünschten Nebenwirkungen und Komplikationen von Expositionsbehandlung bei Zwängen befasste. An der Studie nahmen 277 Therapeuten teil, die durchschnittlich elf Jahre mit Zwangspatienten gearbeitet hatten, in der Anwendung der Therapie erfahren waren und zusammengenommen 11.000 Erwachsene und 7.663 Jugendliche mit Zwängen behandelt hatten. Die Gesamtrate von negativen Effekten beziehungsweise Zwischenfällen lag bei 5 von 11.000 Erwachsenen und 1 von 7.633 Jugendlichen und war somit extrem gering. In keinem der Fälle setzte ein Patient aggressive Gedanken in die Tat um, wie häufig befürchtet wird.

Die Studie zeigt somit eindrucksvoll, dass das wirksamste Therapieelement bei der Behandlung von Zwangsstörungen auch ein sehr sicheres Verfahren ist und dass die immer noch verbreitete Zurückhaltung bezüglich der Anwendung nicht gerechtfertigt ist.

Modell aus Norwegen: Intensive Blockbehandlungen

Seit Jahren macht eine Arbeitsgruppe aus Bergen in Norwegen mit einem innovativen Konzept einer intensiven Blockbehandlung bei Zwangs- und Angststörungen auf sich aufmerksam. Die sogenannte B4DT(Bergen 4 Days Treatment)-Behandlung besteht aus vier hochintensiven ganztägigen Modulen mit 1 : 1-Betreuung bei dicht begleiteter Exposition, die nach einem Einführungstag am zweiten und dritten Tag durchgeführt wird. Es handelt sich um ein sehr personalaufwändiges, komprimiertes Programm. In den Jahren 2019 und 2020 wurde nach äußerst ermutigenden offenen Studien erstmals eine randomisierte kontrollierte Studie durchgeführt, bei der die Patienten entweder der B4DT-Behandlung oder einer Kontrollgruppe mit Selbsthilfeprogramm zugeordnet wurden und zusätzlich mit einer Wartelistenkontrollgruppe verglichen werden [7]. Die B4DT-Behandlung führte zu einer Response von 90 %, im Vergleich zu 12,5 % in der Kontrollgruppe. Die Patienten der Kontrollgruppe erhielten zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls noch die Möglichkeit, am B4DT-Programm teilzunehmen und zeigte dann einen vergleichbar guten Therapieerfolg wie jene, die initial mit B4DT behandelt wurden [8].

Die Effekte dieser sehr komprimierten Kurzzeittherapie sind beeindruckend gut und waren in vorhergehenden Studien auch über einen Vier-Jahres-Zeitraum stabil, müssen aber noch in internationalen Studien repliziert werden. Nach unserer Kenntnis wird das Programm auch an Standorten in den USA ausgerollt. Eine plausible Erklärung für die hohe Wirksamkeit des Konzepts ist der hohe Anteil begleiteter Einzelexpositionen, der trotz der sehr kurzen Therapiedauer deutlich über dem liegt, was in vielen anderen Therapiestudien angeboten wurde. Die Ergebnisse weiterer Replikationsstudien und Katamneseuntersuchungen müssen abgewartet werden.

Auch in Deutschland gibt es Erfahrungen mit Blockbehandlungen mit den 3 × 3-Schema (drei Mal je drei Stunden Exposition in einer Woche). Entgegen immer wieder geäußerten Annahmen, solche Behandlungen würden nicht von den Leistungserbringern bezahlt, ist eine Finanzierung nach vorheriger Beantragung und Begründung möglich.

Immunglobulintherapie bei PANDAS

Bei Kindern und Jugendlichen kommt es gelegentlich zu einem relativ plötzlichen Auftreten einer Zwangsstörung im Anschluss an Infektionen. PANDAS (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections) beschreibt ein solches Störungsbild im Anschluss an Streptokokkeninfektionen. Es wird vermutet, dass es zu einer Autoimmunreaktion gegen Antigene im Gehirn kommt. Pilotstudien weisen darauf hin, dass Antikörper an cholinerge Interneurone im Striatum binden, und dass eine Schädigung beziehungsweise Reduktion cholinerger Interneurone in dieser Hirnregion mit Tics und repetitiven Verhaltensweisen verbunden ist.

Xu und Mitarbeiter [9] untersuchten Serum von 27 Kindern mit PANDAS und 23 gematchten Kontrollprobanden vor und nach Beginn einer intravenösen Immunglobulintherapie. Immunglobulin G (IgG) von Kindern mit Pandas reagierte stärker als die Kontrollseren mit cholinergen Interneuronen, aber nicht mit anderen Neuronen. Nach einer intravenösen Immunglobulintherapie war dieser Effekt geringer. Die Ergebnisse liefern starke Hinweise dafür, dass eine Schädigung cholinerger Interneurone im Striatum mit der Pathophysiologie akut auftretender Zwangssymptome bei Kindern zusammenhängt.

Daten aus skandinavischen Registerstudien hatten bereits gezeigt, dass das Risiko für eine Zwangs- und eine Ticstörung signifikant erhöht ist bei Personen mit positivem Nachweis von Streptokokken in der Kindheit [10]. Die vorliegende Studie trägt zum Verständnis der Pathophysiologie von Zwangsstörungen nach Streptokokkeninfektionen bei und weist darauf hin, dass eine akute Immunglobulintherapie bei PANDAS sinnvoll ist, wenngleich größere Therapiestudien dazu bisher fehlen.

Pharmakotherapie: Alles beim Alten

Wenn eine medikamentöse Therapie bei Zwangsstörungen indiziert ist, sind weiterhin Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) als erste Wahl die am besten belegte Pharmakotherapie, Clomipramin als zweite Wahl (Tab. 1) [11, 12]. Atypische Antipsychotika, vor allem Aripiprazol und Risperidon, werden darüber hinaus bei Therapieresistenz als Augmentation empfohlen. Praxisrelevante neue Erkenntnisse zur Pharmakotherapie von Zwangsstörungen mit neuen Substanzen liegen nicht vor. Bezüglich glutamaterger Substanzen gibt es zahlreiche, meist kleinere Studien. Konsistent positive Ergebnisse oder eine methodisch gute und große randomisiert-kontrollierte Studie, in der die Wirksamkeit einer glutamatergen Substanz bei Zwangsstörungen nachgewiesen wurde, liegen bisher nicht vor.

| Substanz | Substanzklasse | Maximale Dosis | In Einzelfällen verwendete supramaximale Dosierungen3 | Kommentar |

|---|---|---|---|---|

| Erste Wahl | ||||

| Fluvoxamin1 | SSRI | 300 mg | 450 mg | zahlreiche pharmakokinetische Interaktionen mit anderen Substanzen! |

| Paroxetin1 | SSRI | 60 mg | 100 mg | im Vergleich mit anderen SSRI stärker sedierend, häufiger Gewichtszunahme |

| Fluoxetin1 | SSRI | 80 mg | 120 mg | pharmakokinetische Interaktionen, z. B. mit Trizyklika |

| Sertralin1 | SSRI | 200 mg | 400 mg | eine Studie mit Dosierung bis 400 mg zeigt darunter noch weitere Besserung [11] |

| Citalopram1, 2 | SSRI | 40 mg | - | geringes Interaktionspotenzial |

| Escitalopram1, 2 | SSRI | 20 mg | - | geringes Interaktionspotenzial |

| Zweite Wahl | ||||

| Clomipramin1 | TZA | 225 mg | - | höhere Abbruchraten und mehr Nebenwirkungen als SSRI, nicht wirksamer als hohe Dosen SSRI |

| Bei Therapieresistenz gegenüber SSRI, als Augmentation | ||||

| Aripiprazol | Atypisches Antipsychotikum | 5-15 mg | Versuch über sechs Wochen, dann Zwischenevaluation | |

| Risperidon | Atypisches Antipsychotikum | 0,5-3 mg | Versuch über sechs Wochen, dann Zwischenevaluation | |

| Andere Medikamente | ||||

| Venlafaxin | nicht wirksamer als SSRI, in einer Studie etwas schwächer als SSRI | |||

| Mirtazapin | keine Evidenz | |||

| Bupropion | keine Evidenz | |||

| Glutamat-modulierende Substanzen | in der Mehrzahl der randomisiert-kontrollierten Studien nicht wirksam | |||

| Lithium | keine Evidenz | |||

| Elektrokonvulsionstherapie | keine Evidenz | |||

1 für die Indikation Zwangsstörung in Deutschland zugelassen

2 in Einzelfällen wurden höhere Dosierungen als üblich verwendet, z. B. bei Patienten mit niedrigen Plasmaspiegeln ("fast metabolizer") oder bei ungenügender Wirkung und guter Verträglichkeit [12]

3 seit 2011 maximale Dosis 40 mg für Citalopram und 20 mg für Escitalopram aufgrund seltener QT-Verlängerungen

SSRI = Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; TZA = Trizyklische Antidepressiva

Keine Symptomreduktion durch Cannabis

Wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen wurden auch erste Studien zu Cannabis bei Zwangsstörungen durchgeführt. Neuere Befunde weisen auf Verbindungen des Endocannabinoidsystems zu Netzwerken für Furcht und repetitive Verhaltensweisen hin, die auch bei Zwangsstörungen eine wichtige Rolle spielen. Umfragen ergaben zudem einen erhöhten Konsum von Cannabis bei Menschen mit Zwangsstörungen. Teilweise werden auch bereits cannabishaltige Produkte zur Behandlung von Ängstlichkeit sowie Zwangsgedanken und -handlungen angeboten, obwohl es bislang kaum Erkenntnisse über die Wirkung von Cannabis unmittelbar nach dessen Konsum auf psychische Symptome gibt [13].

In einer randomisierten kontrollierten Studie wurden 14 Patienten mit Zwangsstörungen über das Internet rekrutiert, die bereits früher Cannabis konsumiert hatten [14]. Den Probanden wurden nach medizinischen Voruntersuchungen drei rauchbare Arten von Cannabis mit unterschiedlichem Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) zum Konsum angeboten. Erfasst wurden die Auswirkungen auf die Zwangssymptome, situative Ängstlichkeit, kardiovaskuläre Parameter sowie die berauschenden Effekte (z. B. euphorische Stimmung). Jede Zigarette enthielt 800 mg Cannabis und wurde stets zur Hälfte geraucht. Während zwei Sorten entweder vorrangig THC (7,0 % THC/0,18 % CBD) oder CBD (0,4 % THC/10,4 % CBD) enthielten, war das Cannabis der Placebobedingung frei von beiden Wirkstoffen (0 % THC/0 % CBD). Als gleichzeitig bestehende Medikation waren ausschließlich SSRI mit unveränderter Dosierung in den sechs Wochen vor Studienbeginn zulässig. Jeder Proband durchlief in drei Laborsitzungen von je drei bis vier Stunden (maximal eine Sitzung pro Woche) alle Versuchsbedingungen in randomisierter Reihenfolge. Insgesamt schlossen zwölf der 14 Teilnehmer die Studie ab.

Für THC ließen sich eine signifikant erhöhte Pulsfrequenz, erhöhter Blutdruck und ein stärkeres subjektives Gefühl "high" zu sein im Vergleich zu CBD und Placebo finden. In allen drei Bedingungen kam es im Verlauf der Laborsitzungen zu einer Abnahme sowohl der Zwangssymptomatik (Y-BOCS) als auch der situativen Ängstlichkeit (STAI-S) gegenüber der Baseline.

Während die Reduktion der Zwangssymptomatik im Zeitverlauf nicht über die verschiedenen Versuchsbedingungen variierte, zeigte sich jedoch für die Placebosubstanz verglichen mit THC und CBD eine signifikant niedrigere situative Ängstlichkeit bei den Probanden innerhalb der ersten 40 Minuten nach dem Konsum.

Die Ergebnisse dieser ersten placebokontrollierten Studie zu Cannabis bei Erwachsenen mit Zwangsstörung legen nahe, dass durch Cannabis allein kaum Effekte auf die Zwangssymptomatik zu erwarten sind. Dies gilt den Ergebnissen der aktuellen Studie zufolge auch unabhängig davon, ob THC oder CBD die primären Inhaltsstoffe der konsumierten Substanz darstellen.

Hinsichtlich der situativen Ängstlichkeit waren sogar negative Effekte im Vergleich zu der Placebogabe zu beobachten, das heißt, eine geringere Symptomreduktion durch Cannabis. Die Reduktion der Zwangssymptome in allen drei Versuchsbedingungen (auch bei Placebo) deutet darauf hin, dass dies maßgeblich auf Erwartungseffekte zurückzuführen sein könnte und nicht auf die Wirkung von Cannabis an sich. Selbst in der hier vorliegenden stark selektierten Stichprobe aus Probanden mit früheren Konsumerfahrungen ohne Nebenwirkungen, die gegenüber Cannabis generell aufgeschlossen waren, zeigten THC und CBD vergleichbare oder teilweise sogar schlechtere Effekte als Placebo.

Limitierend auf die Aussagekraft der Ergebnisse wirkt sich auch die sehr kleine Stichprobe aus. Aussagen zu Langzeiteffekten auf die Zwangssymptomatik und differenziellen Effekte anderer Darreichungsformen (z. B. orale Kapseln) können anhand dieser Studie nicht getroffen werden.

Angesichts einer auch medial mit großer Aufmerksamkeit bedachten Debatte um die Zulassung von Cannabis als legale Behandlungsmethode bei psychischen Erkrankungen tragen die Ergebnisse dieser methodisch gut konzipierten Studie zu einer sachlich-fundierten Erforschung des Nutzens von Cannabis trotz der geringen Fallzahl bei. Insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Legalisierung des privaten Cannabiskonsums (vor allem in den USA) und der steigenden Konsumentenzahlen sind Erkenntnisse zu den Effekten bei Personen mit psychischen Erkrankungen hochrelevant, auch, um einem Fehlgebrauch im Sinne einer Selbstmedikation zur Linderung von psychischen Symptomen bis hin zu Substanzmissbrauch zu vermeiden.

Neben dem potenziellen Nutzen von Cannabis sollten auch negative Auswirkungen und Begleiterscheinungen des Konsums dazu in Relation gesetzt und verstärkt berücksichtigt werden, wie sie sich hier in kardiovaskulären Veränderungen (erhöhte Herzfrequenz, Blutdrucksteigerung) oder einer geringeren Reduktion der situativen Ängstlichkeit zeigten. Dringend notwendig sind darüber hinaus auch Untersuchungen zu den Langzeiteffekten von Cannabis bei psychischen Erkrankungen, wozu bisher kaum Erkenntnisse vorliegen.

Zunehmende Erfahrung zum Einsatz von Hirnstimulation

In der Pathophysiologie der Zwangsstörung wird von einer Dysbalance fronto-striato-thalamischer Regelschleifen mit einer Hyperaktivität einer direkten Regelschleife ausgegangen, auch als Zwangsschleife (OCD circuit) bezeichnet. Sowohl invasive als auch nicht invasive Methoden der Hirnstimulation zielen auf eine Beeinflussung dieser Hyperaktivität und dadurch eine Veränderung der Zwangssymptomatik ab. Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren kommt das Verfahren der tiefen Hirnstimulation (THS) bei schwerer, therapierefraktärer Zwangsstörung zum Einsatz. Der Gesamterfahrungsstand mit THS bei Zwangsstörung ist mittlerweile so gewachsen, dass geschätzt zwischen 500 und 1.000 Behandlungen vorliegen, die medizinisch und psychometrisch dokumentiert sind.

In einer aktuellen Metaanalyse [15] wurden die Therapieerfolge mit THS mit den Ergebnissen der früher (und auch vereinzelt noch heute) durchgeführten psychochirurgischen Eingriffe verglichen. Für THS wurden Responderraten von 53 % nach zwölf bis 16 Monaten errechnet, beziehungsweise 57 % bei der jeweils letzten Follow-up-Untersuchung.

Wenngleich eine größere kontrollierte Studie mit einer Kontrollgruppe im Parallelgruppen-Design weiterhin fehlt, kann zumindest auf Basis des bisherigen Erkenntnisstands zur Wirksamkeit und Verträglichkeit die Schlussfolgerung gezogen werden, dass bei Multitherapieresistenz auf alle als wirksam etablierten Therapieformen in Einzelfällen ein Versuch mit tiefer Hirnstimulation gerechtfertigt ist. Es bleibt jedoch anzumerken, dass auch bei diesem Verfahren Placeboeffekte eine Rolle spielen und andererseits die Werte für den Schweregrad der Symptomatik in der Y-BOCS auch bei Therapie-Respondern meist noch im klinisch relevanten Bereich liegen. Ob tatsächlich eine Multitherapieresistenz vorliegt, sollte allerdings vorher genau geprüft werden.

Fazit für die Praxis

Eine frühzeitige Diagnostik und spezifische Behandlung, insbesondere angesichts des oft frühen Beginns erster Symptome, ist sehr wichtig, um eine Chronifizierung zu vermeiden und die Chancen auf einen Schul- und Ausbildungsabschluss zu erhöhen.

Im Bereich der Psychotherapie scheinen vor allem Formate mit sehr intensiver Expositionsbehandlung Erfolg versprechend zu sein, stehen aber außer im Rahmen stationärer Behandlungen in der Praxis bisher zu wenig zur Verfügung.

Im Bereich der Pharmakotherapie gibt es keine praxisrelevanten neuen Entwicklungen. SSRI sind weiterhin die Therapie der Wahl, sofern eine Pharmakotherapie indiziert ist. Pharmakotherapie an sich ist nicht Therapie der ersten Wahl.

Bezüglich der Hirnstimulationsverfahren gibt es besonders für die tiefe Hirnstimulation einen stetig wachsenden Erkenntniszuwachs, der die Anwendung in Einzelfällen bei schwersten therapieresistenten Verläufen als gerechtfertigt erscheinen lässt.

Prof. Dr. med. Ulrich Voderholzer.

Ärztlicher Direktor/ Chefarzt der Schön Klinik Roseneck,

Am Roseneck 6,

83209 Prien am Chiemsee;

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,

Klinikum der Universität München

E-Mail: uvoderholzer@schoen-klinik.de

Dr. med. Simone Pfeuffer.

Schön Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee

M.Sc. Matthias Favreau.

Schön Klinik Roseneck, Prien am Chiemsee;

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,

Klinikum der Universität München

Supplementary Information

Associated Data

This section collects any data citations, data availability statements, or supplementary materials included in this article.