Abstract

Hintergrund

Rodeln bzw. Schlittenfahren gilt i. Allg. als relativ ungefährliche Freizeitbeschäftigung im Winter. Das vermehrte Aufkommen von z. T. schweren Verletzungen in unserer Notaufnahme im Einzugsgebiet mehrerer Rodelbahnen und Schlittenpisten war Anlass zur Analyse dieses Patientenkollektivs hinsichtlich Häufigkeit und Schwere der Verletzungen.

Patienten und Methoden

Anhand der Klinikdokumentation erfolgte eine retrospektive Auswertung aller Notaufnahmebesuche der Winter 2016–2019. Als Schlagwörter wurden die Worte „Rodel“, „Schlitten“, „Bob“, „Zipfelbob“, „Schlittenfahren“, „rodeln“ verwendet und die erfassten Daten in Bezug auf ambulante-, stationäre Behandlung, stationäre Behandlungstage, Behandlungstage auf der Intensivstation, Zahl der notwendigen Operationen, Verletzungsmuster sowie Verletzungsschwere analysiert.

Ergebnisse

Insgesamt wurden über den Zeitraum von 3 Jahren 175 Verletzte erfasst. Bei 94 Patienten (54 %) wurde die Verletzung als leicht eingestuft, 70 Patienten (40 %) benötigten eine stationäre Behandlung mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 8 Tagen; in der Summe entstanden 590 stationäre Behandlungstage. Operativ behandelt wurden 49 (28 %) der Verunfallten mit insgesamt 66 Operationen, 81 Patienten erlitten schwere Verletzungen bis hin zu einer Polytraumatisierung mit einem Injury Severity Score (Iss) von 34.

Diskussion

Unsere Untersuchung zeigt, dass das Rodeln und Schlittenfahren ein deutlich höheres Verletzungspotenzial besitzen als allgemein angenommen, und dass die hierdurch entstehenden Kosten und Unfallfolgen nicht unerheblich sind. Insbesondere auf den ausgewiesenen Rodelpisten könnte durch entsprechende Maßnahmen und Regeln eine Erhöhung des Sicherheitsstandards erreicht werden.

Schlüsselwörter: Rodeln, Schlittenfahren, Zipfelbob, Injury Severity Score, Wintersport

Abstract

Background

Sledding is generally considered to be a relatively harmless winter leisure activity. The increased incidence of injuries, some of them severe, in our emergency department in the catchment area of several sledding slopes prompted an analysis of this patient population with respect to frequency and severity of injuries.

Patients and methods

Based on the hospital documentation system, a retrospective evaluation of all emergency department visits in the winters 2016–2019 was performed. The words “sled”, “sledge”, “bob”, “sledding”, “sleighing”, “sledging” were used as keywords, and the recorded data were analyzed with respect to outpatient treatment, inpatient treatment, inpatient treatment days, treatment days in the intensive care unit, number of necessary operations, injury patterns, and injury severity.

Results

A total of 175 injured patients were recorded over the 3‑year period. In 94 patients (54%) the injury was classified as mild, 70 patients (40%) required inpatient treatment with an average length of stay of 8 days, resulting in a total of 590 inpatient treatment days. Surgical treatment was given to 49 (28%) of the injured with a total of 66 operations, 81 patients suffered from severe injuries up to multiple trauma with an injury severity score (ISS) of 34.

Discussion

The study demonstrates that sledding has a significantly higher injury potential than generally assumed and that the resulting costs and consequences of accidents are relevant. Especially on the designated sledge slopes, an increase in safety standards could be achieved through appropriate measures and rules.

Keywords: Sledding, Sledge, Bob, Injury severity score, Winter sports

Rodeln bzw. Schlittenfahren gilt i. Allg. als relativ ungefährliche Freizeitbeschäftigung im Winter. Der Eindruck in einer chirurgischen Notaufnahme eines überregionalen Traumazentrums in Alpennähe weicht z. T. deutlich von dieser Meinung ab. Aus diesem Grund wurden über 3 konsekutive Winter, 2016–2019, alle Patienten mit Rodelunfällen erfasst. Die Häufigkeit von z. T. schweren Verletzungen, Verletzungsmuster und die daraus resultierenden stationären Aufenthalte und Operationen werden im Rahmen dieser Studie ausgewertet.

Hintergrund und Fragestellung

Das Rodeln erfreut sich immer mehr einer besonderen Beliebtheit, insbesondere bei Familien mit kleineren Kindern, und wird in der allgemeinen Wahrnehmung als Freizeitsport betrachtet, der im Vergleich mit dem Skifahren weitaus weniger riskant und verletzungsträchtig ist. Dabei wird die Gefahr häufig unterschätzt. Vergleichende Statistiken mit anderen Wintersportarten sind in der Literatur nicht zu finden. Einzelne Serien berichten über eine deutliche Zunahme der Rodeltage in Südtirol (1,4 Mio. Rodeltage auf 145 Rodelbahnen im Jahr 2012) und eine Verdopplung der Anzahl von Rodelverletzungen in der Schweiz in den Jahren 2000–2008 [9]. Die Wahrnehmung als ungefährlicher Freizeitsport widerspricht zudem dem winterlichen Alltag in einer unfallchirurgischen Notaufnahme im Einzugsgebiet vieler Schlittenpisten und Rodelbahnen. Einzelberichte bestätigen diese Wahrnehmung. Im Winter 2019/2020 war beispielsweise die Anzahl von 3 tödlich verunfallten Rodlern in Tirol genauso hoch wie die der Lawinenopfer. In ganz Österreich verunfallten in diesem Winter 5 Personen tödlich an Rodelhängen [5].

Schlitten wurden ursprünglich als Arbeitsgerät (winterliches Fuhrwerk) von Bergbauern genutzt, die damit ihr Heu von abgelegenen Alphütten ins Tal transportierten oder geschlagenes Holz zum Hof beförderten [13]. Aus dem bewährten Arbeitsgerät wurde ein Sportgerät. In den 1970er-Jahren bekam der bis dato eingesetzte klassische Holzschlitten starke Konkurrenz. Auf der Grundlage einer Kohlenschaufel wurden der kufenlose Zipfelbob und weitere Schlitten aus Kunststoff auf den Markt gebracht [14]. Aus dem Freizeitspaß des Schlittenfahrens wurde der Freizeitsport Rodeln. Im Jahr 2009 wurde der Geschwindigkeitsrekord mit einem Zipfelracer (weiterentwickelter Minibob) vom Pitztaler Frederik Eiter mit 157,34 km/h aufgestellt [4]. Ausgeschriebene Rodelhänge, die in der Regel über einen Lift verfügen, machen mehrmaliges Abfahren auf oft nur unzureichend gesicherten Pisten bzw. Waldwegen möglich und erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. In der Regel wird hier nicht auf eine entsprechende Schutzausrüstung (Helm, Skibrille, Protektoren) geachtet. Die eingeschränkte Steuerbarkeit der verschiedenen Modelle, die fehlende Kontrolle bei vereistem oder steilem Untergrund und Kollisionen mit anderen Schlittenfahrern werden häufig unterschätzt.

Ziel dieser Studie war es, die unterschätzte Häufigkeit von z. T. schwerwiegenden Rodelunfällen aufzuarbeiten und anhand der dargestellten Fälle ein Augenmerk auf mögliche Präventionsmaßnahmen zu richten.

Patienten und Methoden

Es handelt sich um eine vergleichende, retrospektive epidemiologische Studie. Das Studienprotokoll wurde der zuständigen Ethikkommission vorgelegt; eine Beanstandung ergab sich nicht; die Beratungspflicht wurde ausgesetzt (2021–1006). Für die Winter der Jahre 2016–2019 erfolgte die retrospektive Auswertung aller Patienten, die sich in der Notaufnahme eines überregionalen Traumazentrums vorstellten. Die Auswertung wurde über das lokale Klinikinformationssystem (KIS) durchgeführt. Als Schlagwortsuche wurden die Worte „Rodel“, „Schlitten“, „Bob“, „Zipfelbob“, „Schlittenfahren“, „rodeln“ verwendet. Jedes identifizierte Dokument wurde anschließend einzeln auf die Unfallursache sowie Ein- und Ausschlusskriterien hin überprüft. Die Patienten des Studienkollektivs wurden anschließend anonymisiert und folgende Zielkriterien erfasst: Alter, Geschlecht, ambulante oder stationäre Behandlung, Behandlungstage stationär, Behandlungstage auf der Intensivstation, Zahl der notwendigen Operationen, Verletzungsmuster nach Körperregion und Verletzungsschwere anhand des Injury Severity Score (Iss). Die statistische Auswertung erfolgte mit Excel Microsoft® (Fa. Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). Die Daten sind als Mittelwert mit Standardabweichung und als Variationsbreite („range“) dargestellt. Die Berechnung des Iss wurde, wie beschrieben, durchgeführt [6].

Ergebnisse

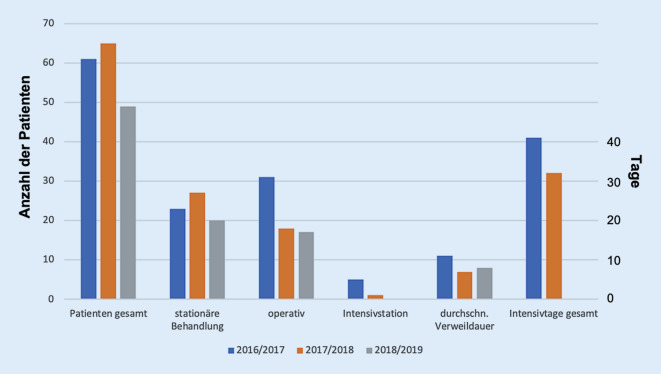

Insgesamt konnten 175 Patienten identifiziert werden, die im beschriebenen Zeitraum beim Rodeln bzw. Schlittenfahren verunfallten und ambulant oder stationär in unserem überregionalen Traumazentrum behandelt wurden. Männliche Patienten überwogen mit 101 (58 %) gegenüber 74 Frauen (42 %). Über ein Drittel der Verunfallten (61 Patienten, 35 %) waren Kinder und Jugendliche (Alter 2 bis 18 Jahre); der überwiegende Anteil der Verunfallten (107 Patienten, 61 %) waren Erwachsene (Alter 19 bis 65 Jahre); sieben Patienten (4 %) waren älter als 65 Jahre (66 bis 80 Jahre). Eine stationäre Aufnahme war bei 70 Verunfallten (40 %) erforderlich, wobei die durchschnittliche stationäre Behandlungsdauer bei 8 Tagen (Median: 6, Variationsbreite einer bis 44 Tage) lag. Die stationären Behandlungstage durch Verletzungen beim Rodeln lagen in der Summe bei 590 Tagen, allein im Winter 2016/2017 entstanden 258 Behandlungstage. Sechs (9 % der stationär behandelten Patienten) benötigten eine intensivmedizinische Behandlung, hier lag die durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation bei 12 Tagen (Median: 9 Variationsbreite 2 bis 32 Tage). Von den stationär behandelten Patienten wurden 49 (70 %) operativ therapiert, die übrigen 21 (30 %) wurden überwacht oder konservativ behandelt. Insgesamt waren 66 operative Eingriffe erforderlich. Grafisch sind diese Daten in Abb. 1 dargestellt. Die Kalkulation der Behandlungskosten ergab Gesamtkosten allein für den stationären Aufenthalt von 500.000 €, hiervon entfiel jeweils ein Viertel auf die intensivmedizinische Behandlung und die Operation (126.000 bzw. 129.000 €).

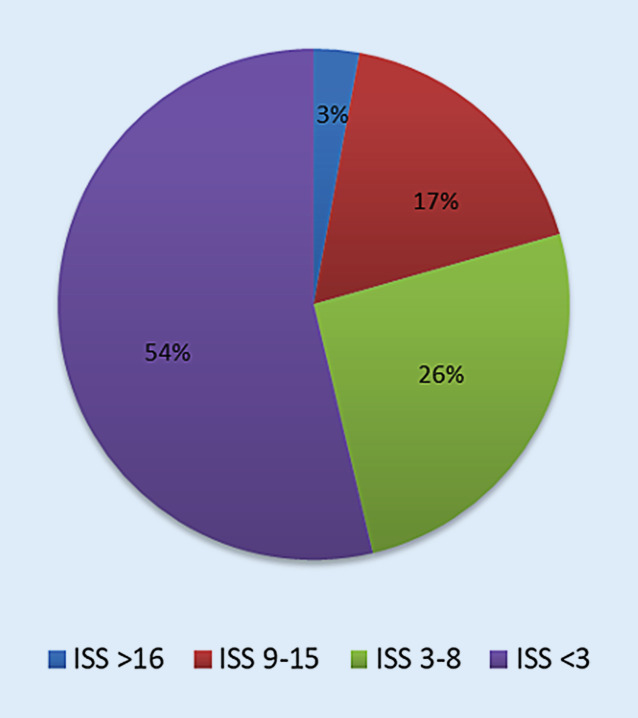

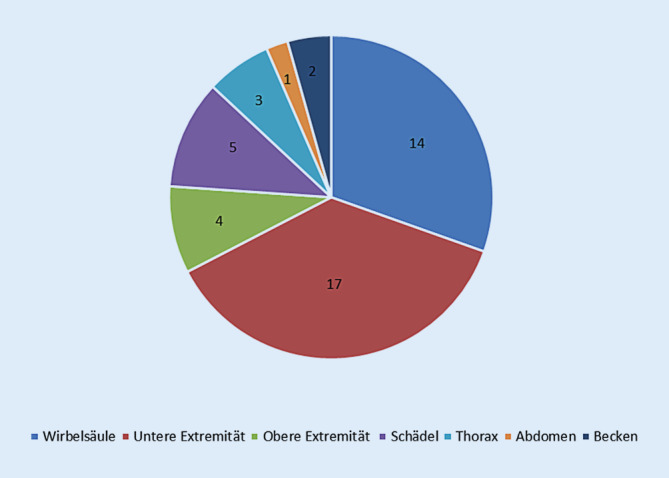

Die festgestellten Verletzungsmuster in Bezug auf das Alter der Verunfallten sind in Abb. 2 dargestellt. In der Mehrzahl handelt es sich um Extremitätenverletzungen; auffallend ist hier ein Überwiegen der unteren Extremität bei Erwachsenen. Bei den Kindern liegt im Vergleich zu Erwachsenen ein erhöhtes Risiko für Kopf- und Gesichtsverletzungen vor, wohingegen bei den Erwachsenen wiederum Verletzungen der Wirbelsäule auffallend häufig sind. Die Verletzungsschwere über das Gesamtkollektiv hinweg lag bei einem ISS von 4, bei den stationär behandelten Patienten bei über 7. Der Maximalwert von 34 wurde durch eine Polytraumatisierung mit schwerer Thorax‑, Abdominal- und Schädel‑/Gesichtsverletzung erreicht. Die Verletzungsschwere nach ISS und die Lokalisation der schweren Verletzungen (Abbreviated Injury Score [AIS] 3 und mehr) sind in Abb. 3 und 4 dargestellt. Auffallend ist hier die Häufigkeit von Wirbelkörperfrakturen, was durch das axiale Stauchungstrauma des sitzenden Schlittenfahrers zu erklären ist. Ebenso häufig waren schwere Verletzungen der Extremitäten, unter diesen eine Hüftgelenkluxationsfraktur, eine komplexe Kniegelenkluxationsfraktur und 6 z. T. offene Sprunggelenkluxationsfrakturen.

Aus aktuellem Anlass im Rahmen des zweiten Lockdowns der COVID-19-Pandemie ergab die Auswertung über den kurzen Zeitraum des Jahreswechsels 2020/2021 ein erhöhtes Aufkommen von Rodelunfällen. Von den vielen Verunfallten mussten innerhalb von 6 Tagen 17 Patienten (davon 8 Kinder) stationär aufgenommen und 9 von diesen operiert werden (4 Wirbelsäulenoperationen).

Fallbeispiel I

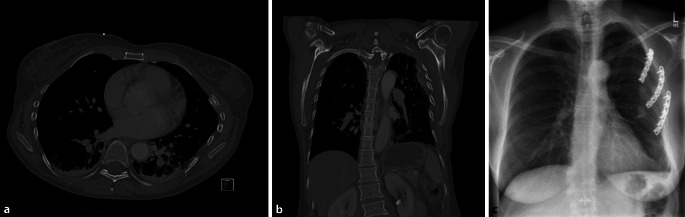

Eine 47-Jährige Rodlerin wurde auf einer vereisten, ausgewiesenen Rodelpiste nach einem Sturz von einem nachfahrenden Rodler erfasst, hierbei prallte der Schlitten mit hoher Geschwindigkeit direkt von hinten in den Rücken. Nach Windenbergung und luftgebundener Zuverlegung ergab die Polytraumadiagnostik der spontan atmenden, kreislaufstabilen und deutlich schmerzgeplagten Patientin folgende Verletzungen:

Schweres Thoraxtrauma (Abb. 5a, b) mit

Rippenserienfraktur und Stückfrakturen der Rippen 2–7 links,

Hämatopneumothorax links,

Skapulablattfraktur links,

Lungenkontusionen beidseits,

Rippenfraktur Costa 12 rechts,

BWK-7/8-Querfortsatzfrakturen links,

LWK-1-Querfortsatzfraktur rechts,

gering dislozierte Beckenschaufelfraktur links.

Nach Anlage einer Thoraxdrainage erfolgte zunächst der konservative Therapieansatz mit nichtinvasiver Beatmung (NIV-Therapie) unter ausreichender Analgesie. Aufgrund der gestörten Atemmechanik und eines persistierenden Seropneumothorax entschieden wir uns am 9. Tag zur operativen Stabilisierung der linken Thoraxhälfte durch 3 winkelstabile Kleinfragmentplatten (Abb. 5c). Die respiratorische Funktion und der Allgemeinzustand der Patientin verbesserten sich rasch; eine Verlegung auf Normalstation war am zweiten postoperativen Tag möglich. Es folgten regelmäßige radiologische Kontrollen und eine intensive Atemtherapie; nach einem stationären Aufenthalt von insgesamt 31 Tagen konnte die Patientin nach Hause entlassen werden.

Fallbeispiel II

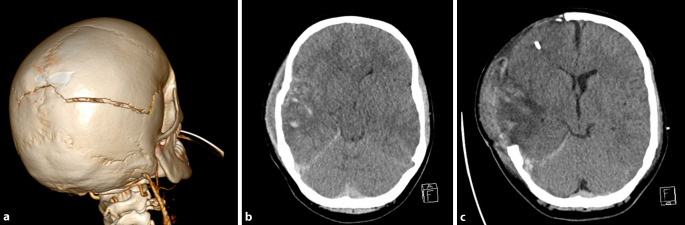

Ein 14-jähriger Junge kam als unbehelmter Schlittenfahrer auf einer ausgewiesenen Rodelpiste in einem Waldstück unbeobachtet von der vereisten Piste ab, stürzte ungefähr 10 m eine Böschung hinab und schlug mit dem Kopf gegen einen Felsen. Nach der Vermisstenanzeige durch die Eltern wurde er mit unklarer Liegezeit bewusstlos aufgefunden. Bei Eintreffen des Notarztes zeigten sich eine Gcs von 5, weite Pupillen beidseits sowie ein Herdblick nach rechts, sodass unmittelbar nach Stabilisierung der Halswirbelsäule die endotracheale Intubation durchgeführt wurde. Weitere Verletzungszeichen lagen nicht vor. Nach Windenbergung und luftgebundenem Transport in das überregionale Traumazentrum ergaben sich im Schockraum folgende Diagnosen (Abb. 6):

- offenes Schädel-Hirn-Trauma temporoparietal rechts mit

- Fraktur der Schädelkalotte rechts,

- akutem Subduralhämatom und Kontusionsblutungen beidseits mit Mittellinienverlagerung,

dislozierte Kalkaneusfraktur links (Typ 3AC nach Sanders [15]).

Nach umgehender Verlegung des Patienten in den OP erfolgten die Entlastungskraniektomie rechts mit Ausräumung des akuten Subduralhämatoms, die Duraerweiterungsplastik und Anlage einer Hirndrucksonde. Schon während der Notfalloperation waren die Pupillen wieder reagibel. Es folgte eine protrahierte Aufwachphase auf der Intensivstation mit der Notwendigkeit einer Tracheotomie. Der junge Patient bewegte aber alle Extremitäten gezielt, wurde immer besser kontaktierbar und befolgte gezielt Aufforderungen. Eine operative Stabilisierung des Fersenbeins wurde 14 Tage nach dem Unfall durchgeführt. Nach 22 Tagen intensivmedizinischer Therapie und weiteren 9 Tagen akutstationärer Behandlung konnte der Patient in eine geeignete Rehabilitationseinrichtung verlegt werden.

Diskussion

Valide Angaben über die Häufigkeit schwerer Verletzungen beim Rodeln bzw. Schlittenfahren sind in der Literatur nicht verfügbar, insbesondere sind keine Vergleiche mit anderen Sportarten, wie z. B.dem Ski- und Snowboardfahren möglich. Leichte Verletzungen werden wie bei vielen anderen Sportarten nicht erfasst. Kennzahlen, wie Unfallzahl/1000 Skitage oder ähnliche, verwertbare Daten sind ebenfalls nicht vorhanden. Bei einer Befragung von 3612 Freizeitrodlern in Österreich über einen Zeitraum von 2 Jahren gaben immerhin 9 % der Befragten an, bereits einmal eine Verletzung beim Rodeln erlitten zu haben [11]. Es liegen Studien vor, die zeigen, dass die Häufigkeit von Verletzungen im Wintersport beim Rodeln am größten ist. Die schwereren Verletzungen liegen jedoch bei Hochrasanzsportarten wie dem Snowboardfahren vor [1]. In einer Arbeit aus Davos konnte beobachtet werden, dass die Anzahl der Verletzungen beim Schlittenfahren über die letzten 13 Jahre stetig zunahm und insgesamt ca. 5 % aller Unfälle im Wintersport ausmachte. Korrespondierend zu unseren Beobachtungen konnte gezeigt werden, dass es sich meist um geringfügige Verletzungen handelte, welche ambulant behandelt werden konnten. Auch hier kam es bei Kindern häufiger zu Kopfverletzungen, bei Erwachsenen vermehrt zu Verletzungen der unteren Extremitäten, insbesondere zu Sprunggelenkverletzungen [2]. Auffallend in unserem Kollektiv war die Häufigkeit von Wirbelsäulenverletzungen. Der Unfallmechanismus des sitzenden Aufpralls nach einem – häufig unvorhergesehenen – Sprung mit dem Bob oder Schlitten kann hierbei als typische Ursache beschrieben werden. Eine Berücksichtigung dieses „typischen“ Unfallmechanismus in den diagnostischen Algorithmen der Notaufnahmen beinhaltet die frühzeitige Durchführung von Schnittbilddiagnostik bei bereits geringem Verdacht in der klinischen Untersuchung und adäquatem Traumamechanismus.

Laut einer Studie aus dem Jahr 1992 werden in den USA jährlich 45.000 Patienten nach Schlittenunfällen behandelt [12]. Während einer kurzen Schneefallperiode von nur 12 Tagen in Schottland betrug der Anteil an Rodelverletzten an der Gesamtzahl der behandelten Patienten 11 % (403 Patienten). Von diesen Verletzten mussten 18 % stationär und 7 % operativ behandelt werden [7]. Eine kanadische Studie berichtet von 5 tödlichen Schlittenunfällen über einen Zeitraum von 5 Jahren [8].

Eine weitere sehr ausführliche Studie beschreibt die Verletzungsmuster bei kindlichen Rodelunfällen, die über die Hälfte (54 %) der kindlichen Wintersportverletzungen (Skifahren, Snowboardfahren) ausmachten. Die z. T. schweren Verletzungen (19 % mit Iss > 15) stellten einen nicht zu vernachlässigenden Kostenfaktor dar, dieser scheint allerdings nicht nur aufgrund des Publikationsjahres 1999 nicht direkt auf unser Kollektiv übertragbar [1]. In unserer Kostenkalkulation wurden alleine durch die 70 Verunfallten, die eine stationäre Behandlung benötigten, Kosten in Höhe von 500.000 € verursacht, ungefähr die Hälfte davon entfiel auf Kosten für die Intensivtherapie und die Operation. Nicht kalkuliert wurden die ambulanten Kosten, Heilmittelverordnungen, Rehabilitationsaufenthalte und Folgekosten, ebenso können die Kosten für entstandene Invaliditäten nur geschätzt werden. Die Schwere der Verletzungen, die Anzahl der Operationen und die Dauer der intensivmedizinischen und normalstationären Maßnahmen lassen jedoch auch hier Rückschlüsse auf erhebliche Summen zu. Nicht zu vernachlässigen ist die Vielzahl an entstehenden Haftungsansprüchen gegenüber Einzelpersonen oder Betreibern von Rodelbahnen. Alle bislang durchgeführten Studien haben jedoch gemeinsam, dass die Freizeitaktivität des Rodelns und Schlittenfahrens hinsichtlich ihres Verletzungsrisikos i. Allg. deutlich unterschätzt wird.

Eine Besonderheit stellen die z. T. rasanten Abfahrten auf ausgewiesenen Rodelpisten dar. Diese verfügen meistens über einen Lift, häufige Abfahrten über teilweise vereiste und steile Waldwege werden hier auch dem ungeübten Schlittenfahrer ermöglicht, eine ausreichende Sicherung aller Passagen ist dabei jedoch nicht möglich. Der Anteil an schweren Verletzungen war in unserem Kollektiv auf ausgewiesenen Rodelpisten besonders hoch. Die 3 Patienten mit dem höchsten ISS wurden alle unter z. T. deutlich erschwerten Bedingungen im Rahmen von langen Windenbergungen mit dem Hubschrauber von gesicherten und ausgewiesenen Rodelpisten gerettet.

Schlussfolgerung

Die im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Verletzungsmuster lassen im Einklang mit den Autoren von anderen Studien den Schluss zu, dass präventive Maßnahmen und Schutzausrüstungen dringend empfohlen werden müssen [3, 10, 11]. Insbesondere die in den Fallbeispielen dargestellten schweren Schädel- und Thoraxverletzungen der Fallbeispiele hätten durch das Tragen eines Helms oder eines Rückenprotektors verhindert werden können. Die Erhöhung der Sicherheit durch die Verwendung von Rückenprotektoren analog zum Skisport muss auch aufgrund der Tatsache diskutiert werden, dass sich in unserem Kollektiv eine auffallend hohe Anzahl von Wirbelsäulenverletzungen zeigte. Daher sollten auf ausgewiesenen, kommerziell betriebenen Rodelpisten geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Schlittenfahrer verpflichtend eingeführt werden. Neben einer besseren Absicherung der Pisten, der Vermeidung von Vereisung und der Entschärfung von Gefahrenstellen sollten insbesondere Kinder durch die vorgeschriebene Anwendung von Protektoren und Schutzhelmen besser geschützt werden. Durch entsprechende Maßnahmen sollte weder der Spaß am Rodeln und Schlittenfahren eingeschränkt werden, noch werden Unfälle gänzlich zu vermeiden sein. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn lebensgefährliche Verletzungen zur absoluten Seltenheit werden.

Fazit für die Praxis

Risiko und Häufigkeit von schweren Verletzungen beim Rodeln/Schlittenfahren werden i. Allg. unterschätzt.

Verletzungsmuster nach Rodelunfällen unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Alter.

Ein Fünftel der Verletzungen ist als schwer (AIS > 9) einzustufen.

Fast ein Drittel aller verunfallten Patienten benötigt ein operatives Vorgehen.

Eine stationäre Aufnahme war in unserem Kollektiv in 40 % der Fälle erforderlich.

Schutzmaßnahmen wie Helm und Rückenprotektoren analog zum Skisport sowie eine bessere Sicherung von ausgewiesenen Rodelpisten können schwere Verletzungen verhindern.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

S. Kraus, J. Friederichs, C. von Rüden, F. Stuby, D. Schneidmüller und M. Beck. geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Diese retrospektive Studie erfolgte nach Konsultation der zuständigen Ethikkommission und im Einklang mit nationalem Recht.

Footnotes

Dorien Schneidmüller und Markus Beck teilen sich die Senior-Autorenschaft.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Hackam DJ, Kreller M, Pearl RH. Snow-related recreational injuries in children: assessment of morbidity and management strategies. J Pediatr Surg. 1999;34(1):65–69. doi: 10.1016/S0022-3468(99)90230-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Heim D, Altgeld K, Hasler RM, Aghayev E, Exadaktylos AK. A 13-year analysis from Switzerland of non-fatal sledging (sledding or tobogganing) injuries. Injury. 2014;45(1):338–341. doi: 10.1016/j.injury.2012.08.027. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Kim PCW, Haddock G, Bohn D, Wesson D. Tobogganing injuries in children. J Pediatr Surg. 1995;30(8):1135–1137. doi: 10.1016/0022-3468(95)90005-5. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Kronenzeitung (2009) Weltrekord – Tiroler auf Zipfelbob mit 157 km/h unterwegs. https://www.krone.at/141151. Zugegriffen: 20. Febr. 2020

- 5.Kronenzeitung (2020) Tödliche Unfallserie – Kommt jetzt auch die Helmpflicht für Rodler? https://www.krone.at/2083451. Zugegriffen: 20. Febr. 2020

- 6.Palmer CS, Gabbe BJ, Cameron PA. Defining major trauma using the 2008 Abbreviated Injury Scale. Injury. 2016;47(1):109–115. doi: 10.1016/j.injury.2015.07.003. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Regan LA, Cooper JG. Sledging is still a seasonal source of serious injury in Scottish children. Scott Med J. 2011;56:188–190. doi: 10.1258/smj.2011.011155. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Rowe BH, Bota GW. Sledding deaths in Ontario. Can Fam Physician. 1994;40:68–72. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Ruedl G, Pocecco E, Kopp M, Raas C, Blauth M, Brucker PU, Burtscher M. Einflussfaktoren auf das Tragen von Schutzausrüstung bei erwachsenen Rodlern. Sportverletz Sportschaden. 2015;29(3):180–184. doi: 10.1055/s-0035-1553250. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Ruedl G, Pocecco E, Raas C, Blauth M, Brucker PU, Burtscher M, Kopp M. Influence of adult role modeling on child/adolescent helmet use in recreational sledging: an observational study. Wien Klin Wochenschr. 2016;128(7):266–270. doi: 10.1007/s00508-015-0862-z. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Ruedl G, Pocecco E, Raas C, Brucker PU, Greier K, Burtscher M. Unfallursachen und Risikofaktoren bei erwachesenen Rodlern: eine retrospektive Studie. Sportverletz Sportschaden. 2017;31:45–49. doi: 10.1055/s-0043-101044. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Shugerman RP, Rivara FP, Wolf ME, Schneider CJ. Risk factors for childhood sledding injuries: a case-control study. Pediatr Emerg Care. 1992;8:283–286. doi: 10.1097/00006565-199210000-00009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Wikipedia (2020) Hornschlitten. https://de.wikipedia.org/wiki/Hornschlitten. Zugegriffen: 20. Febr. 2020

- 14.Mini Bob (2020) Die Idee. www.mini-bob.com/entstehung-desmini-bobs/. Zugegriffen: 20. Febr. 2020

- 15.Sanders R, Fortin P, DiPasquale T, Walling A. Operative treatment in 120 displaced intraarticular calcaneal fractures. Results using a prognostic computed tomography scan classification. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1993;29(0):87–95. [PubMed] [Google Scholar]