Wir berichten über eine 68-jährige Patientin, die an Covid-19 erkrankte und kurze Zeit später eine Gangstörung sowie unspezifische Schwindelbeschwerden entwickelte. Nach der Erstvorstellung im Notdienst einer neurologischen Hauptabteilung wurde zu einer erweiterten Schwindeldiagnostik unter Einbeziehung des HNO-Arztes geraten.

Mitte März 2021 wurde bei einer 68-jährigen Patientin mittels Polymerasekettenreaktion eine SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert. In der ersten Woche nach Erkrankungsbeginn klagte die Patientin über Müdigkeit, Kraftlosigkeit und einen erhöhten Schlafbedarf. In der zweiten Woche standen leichte Atemnotbeschwerden sowie neu aufgetretene Geruchs- und Geschmacksstörungen im Vordergrund. Eine Woche nach Beendigung der häuslichen Quarantäne bemerkte die Patientin eine Schwäche in beiden Beinen, Gangunsicherheit und Schwankschwindel, die sie schließlich zur Vorstellung in einer neurologischen Notaufnahme veranlassten. Als Vorerkrankungen bestanden ein Asthma bronchiale und eine rheumatoide Arthritis, die seit Jahren einen stabilen Verlauf zeigten. Die Dauermedikation beinhaltet Methotrexat (MTX), Hydroxychloroquinsulfat, Ramipril und Folsäure. Schwindel oder Gangstörungen bestanden vor der SARS-CoV-2-Infektion nicht.

Neurologische Vorstellung

Zusammenfassend wies der Bericht der neurologischen Kollegen nur wenige Auffälligkeiten auf:

Die Patientin betrat fußläufig die Notaufnahme.

Das Scoresystem zur Beurteilung eines akuten Schlaganfalles (NIHSS) betrug null Punkte. Es zeigte sich eine wache, vollständig orientierte und kooperative Patientin ohne meningeale Reiz- oder Nervendehnungszeichen.

Die Überprüfung der Hirnnervenfunktion war unauffällig. Insbesondere fanden sich zu diesem Zeitpunkt kein pathologischer Nystagmus, keine Blickparese oder Doppelbilder. Die Augenfolgebewegungen waren glatt.

Bei der Überprüfung der Motorik fanden sich keine latenten oder manifesten Paresen. Die Muskeleigenreflexe der Arme und Beine waren wenig lebhaft auslösbar, die Pyramidenbahnzeichen waren beidseits negativ.

Der Versuch nach Romberg war fraglich positiv. Der Gang war etwas unsicher mit teilweise überschießenden Bewegungen.

Das EKG zeigte einen Normalbefund, das kleine Blutbild, klinische Chemie, Schilddrüsendiagnostik und Säure-Basen-Haushalt waren unauffällig.

Eine Bildgebung des Schädels mit Magnetresonanztomografie (MRT) inklusive Gefäßdarstellung war ebenfalls unauffällig.

Die Entlassung aus der Notaufnahme erfolgte mit der Verdachtsdiagnose einer unspezifischen Gangstörung, eine mögliche Assoziation mit der gerade überstandenen SARS-CoV-2-Infektion wurde differenzialdiagnostisch vermutet.

HNO-ärztliche Vorstellung

Im Unterschied zur Vorstellung in der Notaufnahme erschien die Patientin in unserer Sprechstunde bereits mit einer Gehhilfe. Die bereits geschilderte Vorgeschichte wurde bestätigt. Zum Zeitpunkt der Vorstellung bestand eine erhebliche Gangunsicherheit, die insbesondere beim Gehen sowie bei Dunkelheit in Erscheinung trat. Im Sitzen und Liegen waren diese Beschwerden dagegen nicht vorhanden. Aktuell erscheint der Patientin die Umwelt beim Gehen verwackelt. Das Hören empfindet sie als konstant. Ohrgeräusche bestehen nicht, auch keine entzündlichen Ohrsymptome. Das Riechvermögen hat sich bereits erholt. Insgesamt besteht subjektiv aber noch eine veränderte Geschmackswahrnehmung. Die übrige HNO-Anamnese war unauffällig.

Diagnostik

Die Ohrmikroskopie zeigte beidseits ein differenziertes, reizloses und intaktes Trommelfell. Der übrige HNO-Spiegelbefund war unauffällig.

Das Tonaudiogramm zeigte eine altersgemäße Schallempfindungsschwerhörigkeit.

Gemäß Riechtest (Screening mit Sniffin' Sticks) bestand bereits wieder eine Normosmie. Auch im Geschmackstest (Taste-Strips) wurden die vier Hauptqualitäten formal richtig erkannt.

Unter der Frenzelbrille zeigte sich weder ein Spontannystagmus beim Blick geradeaus, noch in den anderen Hauptblickrichtungen. Es fand sich kein Blickrichtungsnystagmus. Bei der Provokation mit zirkulärem Kopfschütteln fand sich ein rein horizontaler Provokationsnystagmus nach rechts. Bei den Provokationen in der lateralen und sagittalen Ebene fanden sich keine Provokationsnystagmen. Die Lage- und Lagerungsprüfungen waren unauffällig.

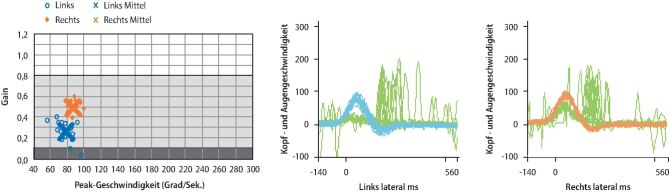

Der Video-Kopf-Impulstest (VKIT) wies einen pathologischen Verstärkungsfaktor (gain) für die laterale Provokationsebene auf (Abb. 1). Formal bestand ein Ausfall beidseits mit linksführender Komponente.

Der Versuch nach Romberg war positiv und musste wegen erheblichen Schwankens insbesondere im abgedunkelten Raum bei erhöhter Sturzgefahr abgebrochen werden.

Diagnose

Als Diagnose stellten wir eine akute bilaterale Vestibulopathie, differenzialdiagnostisch als Folge einer kürzlich erlittenen SARS-CoV-2-Infektion.

Diskussion

Auffällig im vorliegenden Fall ist die kurzfristige Entwicklung der Beschwerden innerhalb von vier bis fünf Wochen in engem zeitlichem Zusammenhang mit einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion.

Generell ist die bilaterale Vestibulopathie eine seltene Erkrankung. Ursächlich werden genetische Faktoren, ototoxische Medikamente (insbesondere Gentamicin) sowie ein beidseitiger Morbus (M.) Meniere diskutiert. In circa einem Drittel der Fälle bleibt die Ursache jedoch unklar. Das mittlere Erkrankungsalter liegt zwischen 50 und 60 Jahren [1].

Die Diagnosesicherung erfolgte zum einen klinisch in Anlehnung an die Kriterien des Klassifikationskomitees der Bárány Society [2] sowie objektiv mittels VKIT. Rein zeitlich betrachtet, liegt im vorliegenden Fall ein noch akutes vestibuläres Syndrom vor mit den Hauptsymptomen der Unsicherheit beim Gehen und Stehen sowie unscharfem Sehen beim Gehen. Es bestehen keine Symptome im Liegen oder Sitzen unter statischen Bedingungen. Bilateral fanden sich reduzierte Funktionen des vestibulookulären Reflexes (VOR), die anhand eines pathologischen VKIT für den horizontalen Bogengang (Verstärkungsfaktor/gain des VOR < 0,6) objektiviert werden konnten. Ein M. Meniere liegt nicht vor. Die umfassende neurologische Diagnostik inklusive MRT in der Notaufnahme weist auf keinen anderen plausiblen Erklärungsversuch für die vorliegenden Beschwerden hin.

Einschränkend bleibt natürlich festzustellen, dass auch eine rein zufällige Koinzidenz der bilateralen Vestibulopathie mit der SARS-CoV-2-Infektion vorliegen könnte. Ebenso wären eine autoimmune Genese bei langjähriger rheumatoider Erkrankung oder eine Entstehung infolge von Medikamentennebenwirkungen nicht auszuschließen. Dagegen spricht aber die suffiziente medikamentöse Einstellung und der stabile Krankheitsverlauf über Jahre.

Für eine Assoziation mit der SARS-CoV-2-Infektion sprechen der enge zeitliche Zusammenhang und das Vorhandensein von weiteren akuten zentralneurologischen Symptomen (Riechverlust). Vor der SARS-CoV-2-Infektion bestanden weder Schwindelbeschwerden beziehungsweise Gangstörungen noch ein relevanter Riechverlust. Fahrradfahren war eine Woche vor der Infektion noch problemlos möglich. Aktuell wird eine Gehhilfe oder ein Rollator sogar in der Wohnung benutzt.

Therapie

Wir haben der Patientin zu einer Therapie mit Prednisolon in absteigender Dosierung geraten, beginnend mit 100 mg täglich und schrittweiser Reduktion um 20 mg alle drei Tage. Die Wirksamkeit von Steroiden in Bezug auf die Erholung der peripheren vestibulären Funktion wurde für die akute einseitige Vestibulopathie demonstriert [3]. In Anbetracht der relativ kurzfristigen Entstehung der Beschwerden und der drohenden dauerhaften Einschränkungen empfahlen wir der Patientin eine orale Prednisolon-Therapie, auch wenn vergleichbare Studien für die bilaterale Vestibulopathie bisher fehlen. Die Risiken einer Kortisontherapie unmittelbar in Anschluss an die SARS-CoV-2-Infektion haben wir mit der Patientin erörtert.

Nachsorge

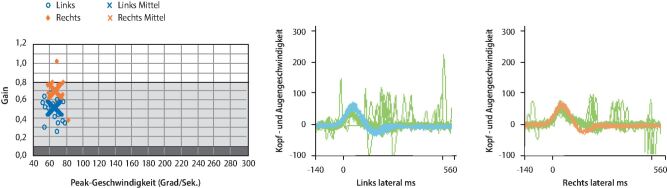

Die orale Prednisolontherapie wurde ohne wesentliche Nebenwirkungen gut vertragen. Bei der Kontrolluntersuchung waren geringe Verbesserungen im VKIT zu erkennen (Abb. 2), die klinische Symptomatik war aber noch unverändert.

Die Prognose der Erkrankung bleibt abzuwarten. Erholungen sind prinzipiell möglich. Solange Gangunsicherheit und Schwindel vorhanden sind, sollte eine Gehhilfe und/oder ein Rollator verwendet werden. Ein Gleichgewichtstraining mit Kopfdrehung in allen drei Ebenen (VOR-Training) sollte erfolgen. Ototoxische Subtanzen sollten konsequent vermieden werden. Zusätzlich sollte eine Anleitung zur Sturzprophylaxe im Rahmen der Physiotherapie vorgenommen werden [4, 5].

Fazit

Sollte tatsächlich ein infektiöser Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion ursächlich vorliegen, wäre zukünftig mit ähnlichen Erkrankungsfällen zu rechnen. Daher sollte die Anamnese bei Schwindelbeschwerden auch immer die Frage nach einer früheren SARS-CoV-2-Infektion beinhalten.

PD Dr. med. Florian Sachse.

Hals-Nasen-Ohrenarzt

Dr.-Rau-Allee 2

48231 Warendorf

E-Mail: info@hno-warendorf.de

Literatur

- 1.Lucieer F et al. Bilateral vestibular hypofunction: Insights in etiologies, clinical subtypes, and diagnostics. Front Neurol. 2016;7:26 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 2.Strupp M et al. Bilateral vestibulopathy: diagnostic criteria consensus document of the Classification Committee of the Bárány Society. J Vestib Res. 2017;27:177-89 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 3.Strupp M et al. Methylprednisolone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis. N Engl J Med. 2004; 351:354-61 [DOI] [PubMed]

- 4.Hall CD et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: an evidence-based clinical practice guideline: from the American Physical Therapy Association Neurology Section. J Neurol Phys Ther. 2016;40:124-55 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 5.Dunlap PM et al. Vestibular rehabilitation: advances in peripheral and central vestibular disorders. Curr Opin Neurol. 2019;32: 137-44 [DOI] [PubMed]