Abstract

Hintergrund

Das Präventionsgesetz verpflichtet seit 2015 die Sozialversicherungsträger die Prävention und Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Hochschule insbesondere für Studierende durch Maßnahmen und Strukturbildung inhaltlich und finanziell zu unterstützen. Der bundesweite Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen hat sich an diesen Prozessen beteiligt und auf Basis 5‑jähriger Erfahrungen Bilanz gezogen. Das darauf basierende Strategiepapier mit den Handlungsempfehlungen wird in Auszügen vorgestellt.

Ziel

Der Beitrag zielt darauf ab, die komplexen Strukturen und Entwicklungen im Kontext des Präventionsgesetzes darzulegen und die an der Schnittstelle Hochschule noch nicht umgesetzten Vorgaben aufzuzeigen. Im Fokus steht die Realisierung der erarbeiteten Handlungsempfehlungen auf Ebene der Bundesländer und die gezielte Ansprache der verantwortlichen Akteure einschließlich der Hochschulen und Studierendenwerke.

Material und Methoden

Aus amtlichen Statistiken (Hochschulstatistik, Finanzergebnisse der Gesetzlichen Krankenversicherung) sowie mit einer literatur- und internetbasierten Bestandsaufnahme werden die Handlungsempfehlungen der „Gesundheitsförderungsstrategie 2019–2022 für Hochschulen“ (Stand: Januar 2020) aktualisiert.

Ergebnisse und Fazit

Die Analyse zur Umsetzung des Präventionsgesetzes zeigt für die Lebenswelt Hochschulen eine Reihe von bisher nicht realisierten Vorgaben. Dazu gehören die fehlende Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger und die Realisierung der gemeinsam beschlossenen Handlungsfelder (z. B. Gesundheitskompetenz) für Studierende. Auf Ebene der 16 Bundesländer ist Hochschule als Lebenswelt in den Landesrahmenvereinbarungen nicht berücksichtigt worden. Eine Ursache ist die fehlende Einordnung der jungen Erwachsenen in eine eigene Lebensphase: „Gesund in Ausbildung und Studium“.

Schlüsselwörter: Gesundheitskompetenz, Gesundheit Studierender, Präventionsforum

Abstract

Background

Since 2015, the German Prevention Act has obligated social security agencies to support prevention and health promotion in the university setting, particularly for students, through measures and structural development in terms of content and funding. The German Network for Health Promoting Universities took part in these processes and assessed the situation on the basis of 5 years of experience. The strategy paper based on this with the recommendations for action is presented in excerpts.

Objectives

The aim of the article is to present the complex structures and developments in the context of the German Prevention Act and to show the requirements that have not yet been implemented at the interface between universities. The focus is on the implementation of the recommendations for action at the level of the federal states and the targeted addressing of the responsible actors, including universities and student unions.

Materials and methods

The recommendations for action of the “Health Promotion Strategy 2019–2022 for Universities” (as of January 2020) are updated from official statistics (university statistics, financial results of the statutory health insurance) and a literature and internet-based inventory.

Results and conclusions

The analysis of the implementation of the German Prevention Act shows a number of previously unrealized requirements for the university settings. This includes the lack of cooperation between the social security agencies and the implementation of the jointly agreed fields of action (e.g., health literacy) for students. At the level of the 16 federal states, universities have not been taken into account as a setting in the state framework agreements. One reason is the lack of classification of young adults in their own phase of life: “Healthy in vocational training and studies”.

Keywords: Health literacy, Student health, Prevention forum

Das Präventionsgesetz trat im Juli 2015 in Kraft. Es verpflichtet die Sozialversicherungsträger zur Zusammenarbeit und Strukturbildung, um die Lebenswelt Hochschule und ihre Statusgruppen mit Leistungen der nicht-medizinischen Prävention und Gesundheitsförderung zu unterstützen. Die Autorinnen- und Autorengruppe hat 2019 im Rahmen des Präventionsforums der Nationalen Präventionskonferenz für den Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen öffentlich Bilanz gezogen und dringenden Handlungsbedarf im Sinne des Präventionsgesetzes aufgezeigt. Das darauf basierende und aktualisierte Strategiepapier wird in diesem Artikel auszugsweise vorgestellt.

Einleitung

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsgesetz – PrävG; BGBl. I S. 1368, 1781) beinhaltet eine Reihe von Neuerungen, die für Hochschulen von Bedeutung sind [1]. Im Vergleich zu den seit dem Jahr 2000 definierten Leistungsbereichen nach § 20 des 5. Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) sieht das PrävG höhere Investitionen in die Gesundheitsförderung und eine strukturelle Weiterentwicklung vor. Dies gilt v. a. für Leistungen zur Gesundheitsförderung in Lebenswelten (§ 20a SGB V) und in Betrieben (§ 20b SGB V).

Der bundesweite Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen (AGH) berät und vernetzt seit 25 Jahren zum Thema, organisiert Treffen und Tagungen und arbeitet seit 2005 auf der Grundlage der zehn Gütekriterien für gesundheitsfördernde Hochschulen [2]. Eine Arbeitsgruppe im AGH hat ein Strategiepapier zur Umsetzung des PrävG in der Organisation Hochschule verfasst. Die darauf basierenden Handlungsempfehlungen wurden unter dem Titel „Gesundheitsförderungsstrategie 2019–2022 für Hochschulen“ veröffentlicht [3] und auf dem Präventionsforum 2019 vorgestellt [4, S. 30–32]. Hierauf beziehen sich die folgenden Ausführungen mit der Schnittstelle zur Lebenswelt Hochschule sowie ihren Strukturen, Prozessen, Akteurinnen und Akteuren. Zum Abschluss werden die wichtigsten Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers mit den jeweiligen Adressaten aufgezeigt und unter anderem in Bezug auf die Stellungnahme der Bundesregierung zum nationalen Präventionsbericht vom 7. Januar 2021 diskutiert [5].

Eckpunkte des Präventionsgesetzes

Die Umsetzung des Präventionsgesetzes erfolgt auf Bundesebene durch die Nationale Präventionskonferenz (NPK) mit einer Geschäftsstelle bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA; § 20e[1] SGB V). Die NPK hat u. a. die Aufgabe alle vier Jahre für die Leistungsausgaben des § 20a und § 20b SGB V einen nationalen Präventionsbericht – erstmals 1. Juli 2019 – im Rahmen der nationalen Präventionsstrategie (§ 20e[1] SGB V) vorzulegen [6]. Darauf aufbauend sind bundeseinheitliche, trägerübergreifende Rahmenempfehlungen für Deutschland abzuleiten (§ 20e[2] SGB V). Für die erste Periode hatte sich die NPK Anfang 2016 auf die Bundesrahmenempfehlungen (BRE; § 20d SGB V) verständigt [7].

Die Mitwirkung der Zivilgesellschaft und Fachöffentlichkeit soll durch das einmal jährlich stattfindende Präventionsforum ermöglicht werden. Es wird von der Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG) ausgerichtet (§ 20e[3] SGB V; [8]). Auf Landesebene sind auf Basis der BRE jeweils Landesrahmenvereinbarungen (LRV) abzuschließen. Gesetzlich vorgesehen ist die Beteiligung der Sozialversicherungsträger, der Länderministerien und -behörden, des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie die „Mitwirkung weiterer für die Gesundheitsförderung und Prävention relevanter Einrichtungen und Organisationen“ um landesspezifische, „wirksame und zielgerichtete Gesundheitsförderung und Prävention“ zu entwickeln und umzusetzen (§ 20f SGB V).

Neu ist, dass im PrävG die Lebenswelt „des Studierens“ mit angeführt wird. Damit ist die gesamte Organisation Hochschule über die betriebliche Gesundheitsförderung für die Beschäftigten hinaus explizit als förderungswürdig nach § 20a und § 20b SGB V anerkannt. Unter der Lebensphase „Gesund aufwachsen“ sind in den BRE für alle Heranwachsenden einschließlich der Auszubildenden und Studierenden die derzeitigen gemeinsam vereinbarten Handlungsfelder benannt [7] und werden im aktuellen GKV-Leitfaden Prävention noch erweitert [10] und in der Tab. 1 dargestellt.

Tab. 1.

Handlungsfelder der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und gesetzlichen Unfallversicherungen (GUV) in Bezug auf Studierende in den Bundesrahmenempfehlungen [7, S. 18, 19, 43] und der GKV im Leitfaden Prävention [10, S. 51–52]

| Gesetzliche Krankenversicherung | Gesetzliche Unfallversicherung |

|---|---|

| Bewegungsförderung | Förderung von Bewegung, Spiel und Sport |

| Gesundheitskompetenz | Vermittlung von Gesundheitskompetenz |

| Stärkung psychischer Ressourcen | Förderung von psychischer Gesundheit |

| Stressreduktion/Entspannung | Förderung gesundheitsförderliche Raumgestaltung |

| Gewaltprävention | Gewaltprävention |

| Prävention von Suchtmittelkonsum | Prävention von Unfällen |

| Förderung gesunder Ernährung | Förderung gesundheitsförderlichen Leitungshandelns |

| Zehn Gütekriterien 2020 des AGH | Förderung gesundheitsförderlicher Lehr-Lernprozesse |

Die Ausführungsbestimmung zur Leistungserbringung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist der seit dem Jahr 2000 (vgl. [9, S. 19–20]) kontinuierlich weiterentwickelte „Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbands [10]. Die jährlichen Leistungsausgaben nach § 20 SGB V werden im GKV-Präventionsbericht zuletzt für das Jahr 2019 dokumentiert [9]. Für Hochschulen gibt es seit Ende 2020 im GKV-Leitfaden Prävention ein eigenständiges Kapitel. Die Förderkriterien sollen „den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen in den Hochschulen [..] unterstützen“ [10, S. 51–52]. Neben dem Abdruck der zehn Gütekriterien des AGH [2] als „Grundlage für die Durchführung von Gesundheitsprojekten an Hochschulen“ wird den Handlungsfeldern Priorität eingeräumt, die die Gesundheitskompetenz (Tab. 1) der Studierenden stärken sollen. Seit Anfang 2020 gibt es unter der Rubrik „Gesunde Lebenswelten“ auf der Internetpräsenz von www.gkv-buendnis.de [11] einen Wegweiser zum PrävG für Hochschulen. Vergleichbare Ausführungsbestimmungen und Förderkriterien liegen für die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) nicht vor.

Lebenswelt Hochschule

Die Lebenswelt „Hochschule“ zeichnet sich durch das organisierte Miteinander dreier sehr unterschiedlicher und heterogener Statusgruppen aus: Studierende, wissenschaftsunterstützendes Personal (z. B. Verwaltung, Bibliothek, Technik) sowie das wissenschaftliche Personal. Hochschule ist der Oberbegriff für Einrichtungen des tertiären Bildungswesens, in deren Organisationseinheit Wissenschaft, Forschung, Praxistransfer, Lehre und Studium umgesetzt werden. Der rechtliche Gestaltungsspielraum der Hochschulen wird weitgehend durch das Grundgesetz und die 16 Landeshochschulgesetze, die sich vom Hochschulrahmengesetz ableiten, geregelt [12].

In Deutschland gibt es 424 (09/2020) Hochschulen in staatlicher (Bund, Land, Kommune) bzw. staatlich anerkannter privater und/oder konfessioneller Trägerschaft. Sie werden als Präsenz- oder Fernhochschulen betrieben. Es werden sechs Hochschularten unterschieden: 213 Fachhochschulen, 107 Universitäten, 52 Kunsthochschulen, 30 Verwaltungshochschulen, 16 Theologische Hochschulen und 6 Pädagogische Hochschulen. Mit Stand Januar 2020 sind darunter 117 private Hochschulen. Im Wintersemester 2020/21 sind 2.948.695 Studierende eingeschrieben [13]. In 2019 sind an den Hochschulen 737.762 Personen einschließlich der Universitätskliniken haupt- und nebenberuflich beschäftigt [14, 15, S. 10–14].

In Bezug auf die Studierenden und ihre Lebenswelt spielen die 57 Studenten‑/Studierendenwerke eine gewichtige Rolle, da sie auch außerhalb des Campus z. B. in der Versorgung mit Wohnraum tätig sind [16]. Darüber hinaus unterstützen sie gezielt Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen [17, 18]. Sie unterhalten 43 Psychologische Beratungsstellen, in denen im Jahr 2019 fast 35.000 Personen vorstellig wurden [19, S. 56]. Die Studierendenwerke sind eigenständige Organisationseinheiten und beschäftigen in Deutschland über 20.000 Personen. Die Rechtsgrundlagen über die Errichtung, Organisation und ihre Aufgaben finden sich in den Hochschul- oder Studierendenwerksgesetzen der Bundesländer. In 13 von ihnen sind dort Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung als Aufgabenfeld der Studierendenwerke aufgeführt [20].

Ein weiterer relevanter Akteur ist der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh), in dem 202 Mitgliedshochschulen vertreten sind [21]. Seit 1976 ist der Hochschulsport als Förderungsaufgabe der Hochschulen auf Bundes- und Landesebene fest verankert. Im Kontext des § 20 SGB V engagiert sich der adh seit 10 Jahren in der strategischen Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung [22].

Strukturen gesundheitsfördernder Hochschulen

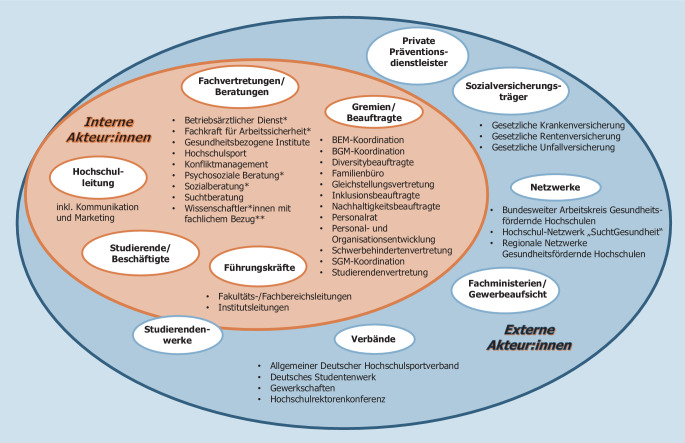

Gesundheitsfördernde Hochschulen entwickeln auf Basis der zehn Gütekriterien des AGH [2] integrierte Strukturen und Prozesse. Diese haben die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeits- und Studienbedingungen der Organisation sowie des Verhaltens der Hochschulmitglieder zum Ziel. Entsprechend bedarf es eines eigenständigen Managementsystems. Es führt die Gesundheitsförderung auf der Leitungsebene, in allen Statusgruppen und in das Leitbild bzw. die Entwicklungsziele der Hochschule ein, um sie als Prozess der Organisationsentwicklung dauerhaft zu verankern [23, S. 17, 24]. Über die Einführung der betrieblichen Gesundheitsförderung für Beschäftigte an Hochschulen durch § 20 SGB V, hat sich in den letzten 20 Jahren mit Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen [25] ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) entwickelt. Hierzu gehören Personalstellen zur BGM-Koordination, die zu ca. 90 % in der Personal- und Organisationsentwicklung der Hochschulverwaltung angesiedelt sind [26]. Von hier aus werden die gesundheitsrelevanten Akteure bzw. Entscheiderinnen und Entscheider in einem Arbeitskreis Gesundheit einbezogen. Dieser kann je nach Hochschule auch abweichende Bezeichnungen tragen. In Abb. 1 sind die internen und externen Akteurinnen und Akteure aufgezeigt, die an den Prozessen zur Umsetzung einer gesundheitsfördernden Hochschule beteiligt sein können.

Abb. 1.

Übersicht zu den internen und externen Akteurinnen und Akteuren der gesundheitsfördernden Hochschulen nach Hartmann und Seidl [27, S. 10], Michel et al. [24, S. 13]. Sternchen kann sowohl interner als auch externer Akteur sein, Doppelsternchen z. B. Arbeits‑, Gesundheits‑, Sportwissenschaft, Medizin, Psychologie, Soziale Arbeit, BEM betriebliches Eingliederungsmanagement, BGM betriebliches Gesundheitsmanagement, SGM studentisches Gesundheitsmanagement

Hochschulen und Präventionsgesetz

Der Begriff bzw. die Organisation Hochschule ist im PrävG nicht direkt verankert. Aus Sicht der leistungsrechtlichen Vorgaben ist die Einteilung der Organisation Hochschule in eine sog. „nicht-betriebliche Lebenswelt“ (§ 20a SGB V) und in einen „Betrieb“ (§ 20b SGB V) zu unterscheiden. Zugleich wird der von der in der Ottawa-Charta [28] beschriebene Setting-Ansatz (auch Lebensweltansatz) im PrävG (§ 20a) als „… für die Gesundheit bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, …“ verstanden. Die Lebenswelt „des Studierens“ umfasst einerseits alle Aspekte von Hochschule, die für das Studieren relevant sind: den Studienauftakt, das jeweilige Curriculum und die Studienorganisation, die Prüfungen, das vorhandene Personal, das Gebäudemanagement, die Campusgestaltung, die Bereitstellung von Mensaessen, Hochschulsport, psychosozialer Beratung und Arbeitsplätzen für Studierende (als studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte oder in Servicebereichen) etc. Andererseits die durch das Studierendenwerk oder die Kommune bereitgestellten Möglichkeiten des Wohnens, der Infrastrukturen (z. B. für die Mobilität), der Kultur- und Beratungsangebote sowie die institutionalisierten Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen, und vieles mehr [29, S. 12–13].

Handlungsempfehlungen (Stand: Oktober 2020)

Der AGH sieht erheblichen Handlungsbedarf, um das Präventionsgesetz 5 Jahre nach Inkrafttreten in den Hochschulen noch konsequenter anzuwenden. Da es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, bedarf es einer Strategie, die weitere bundes- und landesgesetzliche Regelungen zu Gesundheit und Sicherheit so integriert, dass alle Hochschulmitglieder – Studierende, wissenschaftsunterstützende und wissenschaftlich Beschäftigte – einbezogen werden. Um die Gesundheitsförderungsstrategie 2019–2022 und ihre Handlungsempfehlungen [3] umzusetzen, müssen eine Reihe von Eckpunkten erfüllt sein. In Tab. 2 sind die wichtigsten Adressaten und Ziele mit Erläuterungen aufgelistet. Die Handlungsempfehlungen richten sich an die Bundespolitik, die Bundesländer, die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger sowie die Hochschulen und Studierendenwerke.

Tab. 2.

Auszug der Handlungsempfehlungen der Gesundheitsförderungsstrategie 2019–2022 für Hochschulen unterteilt nach Adressaten, Zielen und Erläuterungen [3]

| Adressaten | Ziele | Erläuterungen |

|---|---|---|

| Bundesebene | ||

| Gesetzgeber Bundestag und Bundesrat | Präventionsgesetz novellieren |

Trennung zwischen sogenannten „nicht-betrieblichen Lebenswelten“ (§ 20a) und „Betrieben“ (§ 20b) im Leistungsrecht des SGB V aufheben; Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger zwingend vorschreiben |

| Sozialversicherungsträger der NPK | Handlungsfelder der BRE ([7]; vgl. Tab. 1) in der Lebenswelt Hochschule in gemeinsame Projekte umsetzen | Hochschulen in die Umsetzung des Präventionsgesetzes und die nationale Präventionsstrategie einbeziehen |

| Nationale Präventionskonferenz | Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen für den NPK-Präventionsbericht 2022 für Hochschulen entwickeln vgl. [30] |

Für die Lebenswelt Hochschule gesundheitsbezogene Indikatoren, Parameter und Daten erheben, auswerten, eine Präventionsberichterstattung und Gesundheitsförderungsstrategie darauf aufbauen; das Deutsche Studentenwerk und den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband in die NPK aufnehmen |

| BRE stärker differenzieren, Handlungsfelder umsetzen und weiterentwickeln |

Für die Altersgruppe der Studierenden und Auszubildenden die Lebensphasenbezeichnung „Gesund in Ausbildung und Studium“ einführen; die Handlungsfelder der BRE umsetzen, vulnerable Gruppen an Hochschulen per Expertise identifizieren und unterstützen |

|

| Präventionsforum | Akteure der Lebenswelt Hochschule am Gestaltungsprozess der nationalen Präventionsstrategie direkt und kontinuierlich beteiligen | Neben der Jahresveranstaltung kleinere Formate zum Austausch zwischen Zivilgesellschaft, Fachöffentlichkeit und den Mitgliedern der Nationalen Präventionskonferenz ausrichten |

| Landesebene | ||

| Bundesländer | Nationale Präventionsstrategie mit BRE übertragen | Präventionsleistungen, Präventionsberichterstattung und Handlungsfelder für die Lebenswelt Hochschule in die jeweiligen LRV aufnehmen |

| Finanzielle Förderung regionaler Strukturen und Forschungsförderung | Regionale Vernetzungsstrukturen für gesundheitsfördernde Hochschulen sowie landesspezifische Forschung und Praxistransfer zu Fragen der Gesundheitsförderung an Hochschulen unterstützen | |

| Landesparlamente und Landesregierungen | Gesundheitsmanagement für alle Statusgruppen als Pflichtaufgabe in die Hochschul- und Studierendenwerksgesetze aufnehmen | Haushaltsmittel für Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung an den Hochschulen bereitstellen |

| Zuständige Landesministerien | Hochschulen als Lebenswelt in die LRV aufnehmen | Hochschulen sowie deren landesspezifischen Gremien in den jeweiligen Strukturen der LRV aufnehmen |

| Sozialversicherungsträger | Handlungsfelder der BRE in der Lebenswelt Hochschule in gemeinsame Projekte umsetzen | Die Lebenswelt Hochschule in die Umsetzung des PrävG durch die LRVen einbeziehen |

| Sozialversicherungen | ||

| Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung; Unfallversicherungsträger | Konzept zur Umsetzung der BRE in Hochschulen vorlegen | Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) ist ein zentraler Akteur für die Gesundheit, Prävention und Sicherheit an Hochschulen und den dort versicherten Personen |

| Präventionsauftrag der gesetzlichen Unfallversicherung und der Unfallversicherungsträger nach SGB VII und auf Grundlage des PrävG umsetzen vgl. [31] |

Gesundheitswissenschaftlich orientierte Unfallberichterstattung zu Studierenden auf Bundes- und Landesebene einführen; Kategorie Studierende (anstatt Schüler) in der Unfallstatistik anwenden; Unfallprävention mit den Hochschulen umsetzen; Curriculum „Sicherheit, Gesundheitsschutz, Gesundheitskompetenz und Gesundheitsförderung“ für Hochschulen entwickeln |

|

| Zuständige Gesetzliche Unfallversicherung auf Landesebene | Hochschulspezifische Unfallstatistiken und eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes (z. B. Gefährdungsbeurteilung für Studierende und Beschäftigte) vorlegen |

Aufnahme der Lebenswelt Hochschule in die LRV unterstützen; die Hochschulen auf Landesebene vernetzen |

| Hochschulen und Studierendenwerke | ||

| Hochschulrektorenkonferenz | Hochschulen auf dem Weg zur „Gesunden Hochschule“ unterstützen | Erklärung zum Gesundheitsmanagement an Hochschulen auf Grundlage der zehn Gütekriterien des AGH sowie des Arbeits‑, Infektions- und Mutterschutz- sowie Präventionsgesetzes verabschieden |

| Hochschulen | Betriebliches [25] und studentisches Gesundheitsmanagement [29] einführen | BGM und SGM mit der Zielrichtung eines hochschulischen bzw. universitären Gesundheitsmanagements in der Organisation Hochschule einführen und umsetzen |

| Hochschulen | Studiengangspezifische, gesundheitsbezogene Lehrinhalte entwickeln | Themen: (Gender-bezogene) Gesundheitsförderung, Gesundheit und Sicherheit, medizinische und nicht-medizinische Prävention, digitale Gesundheitskompetenz in Bildungseinrichtungen und Betrieben vermitteln |

| Hochschulen und Studierendenwerke | Unterstützungssysteme zur Verminderung „vertikal“ (BAföG) und „horizontal“ (Gesundheitskompetenz) bedingter Ungleichheiten ausbauen | Z. B. die Einführung eines neuen BaföG-Systems zur Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen sowie die Stärkung der Gesundheitskompetenz durch die Erweiterung von Angeboten für einen gesunden Lebensstil (z. B. Hochschulsport) und den Ausbau diversity-gerechter und psychosozialer Beratung |

| Studierendenwerke | Gesundheitsförderung der Studierenden im Rahmen eines SGM an der Hochschule und in den eigenen Betrieben und Aktivitätsfeldern umsetzen | Hochschulen bei der Realisierung des Gesundheitsmanagements für Studierende aktiv unterstützen und die eigenen Geschäftsbereiche (Beratung, Wohnen, Ernährung, Dienstleistungen) im Sinne der Gesundheitsförderung weiterentwickeln |

BGM betriebliches Gesundheitsmanagement, BRE Bundesrahmenempfehlungen, GUV gesetzliche Unfallversicherung, LRV Landesrahmenvereinbarungen, PrävG Präventionsgesetz, SGM studentisches Gesundheitsmanagement

Diskussion

Stand Umsetzung des Präventionsgesetzes

Im Jahr 2019 sind 631 Mio. € für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention nach § 20 SGB V ausgegeben worden [9]. Für den Lebensweltansatz (§ 20a) lag der Betrag bei ca. 166 Mio. €, wovon gut 20 % pauschal an die BZgA überwiesen wurden (§ 20a Abs. 3). Laut eines Berichts des Bundesrechnungshofs (BRH; [32]) werden sie bisher nur zu einem Bruchteil für die der BZgA gesetzlich übertragenen Aufgaben zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen Evaluation der Umsetzung des Lebensweltansatzes ausgegeben. Am 18.05.2021 hat das Bundessozialgericht nach 5 Jahren entschieden, dass der Bund nicht auf die Gelder der Sozialversicherungen zur Finanzierung seiner Behörden zugreifen darf (Az: B 1 A 2/20 R). Für 2020 sind durch das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung die Mindestausgabenwerte des PrävG ausgesetzt worden [9, S. 130]. Dies hat nach den vorläufigen Finanzergebnissen der GKV [33] in 2020 in allen drei Leistungsbereichen nach § 20 SGB V zu einem Rückgang der eingesetzten Finanzmittel von 29,5 % (183.574.955 €) im Vergleich zum Berichtsjahr 2019 geführt. Die nicht-betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention (§ 20a SGB V) waren mit 33,7 % davon überproportional betroffen.

Nach 18 Monaten hat die Bundesregierung eine Stellungnahme zum nationalen Präventionsbericht veröffentlicht [5]. Eine Reihe von Aspekten, die bei der Umsetzung des PrävG in Zukunft verstärkt Berücksichtigung finden sollten, werden auch im Strategiepapier des AGH [3] benannt. Dazu gehören u. a. die bisher zu geringe Einbeziehung der Hochschulen, die Rolle der Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung (BVPG) sowie die mangelnde Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft auf Landesebene. Darüber hinaus fehlt es weiterhin an einer Präventionsberichterstattung auf Ebene der Bundesländer für die Lebenswelten [34].

Studierende als Zielgruppe

Die Gruppe der Studierenden, die ca. 80 % der Hochschulmitglieder umfasst, stand zu Beginn kaum im Fokus einer gesundheitsfördernden Hochschule. Das gilt analog auch für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bis zum Inkrafttreten des PrävG 2015 war die Förderpolitik der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20a SGB V auf die betriebliche Gesundheitsförderung für die Hochschulbeschäftigten – und hier insbesondere der Verwaltung – ausgerichtet. Seit 2015 konnten mit fachwissenschaftlicher Begleitung vielfältige Projekte im studentischen Gesundheitsmanagement (SGM) angeschoben und mit den Handlungsempfehlungen in Theorie und Praxis dokumentiert und ausgewertet werden [29]. Perspektivisch sollten alle Statusgruppen in ein universitäres Gesundheitsmanagement (UGM) beziehungsweise hochschulbezogenes Gesundheitsmanagement (HGM) zusammengeführt werden [26]. Dazu bedarf es der Schaffung entsprechender Strukturen: Die Unterstützung der Hochschulleitung durch Gesundheitskoordinatorinnen und Gesundheitskoordinatoren und die Einrichtung einer Steuerungsgruppe [35, S. 399] mit allen relevanten internen und externen Akteurinnen und Akteuren (vgl. Abb. 1).

Hochschulen als Orte sozialer Ungleichheiten

Das PrävG verlangt „die Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen“ (§ 20 Abs. 1). Der Zugang zur akademischen Bildung und das erfolgreiche Absolvieren eines Studiums ist in Deutschland im hohen Maße – vergleichbar anderer Bildungseinrichtungen – von der sozialen Herkunft abhängig [36]. Informationen zur sozialen Ungleichheit sind bereits seit 1951 in den Sozialerhebungen über die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland dokumentiert. In der aktuellen 21. Sozialerhebung für das Berichtsjahr 2016 findet sich eine Fülle an Ergebnissen, die im Sinne des Auftrags des PrävG Handlungsbedarfe aufzeigen [37]. Eine aktuelle Studie von Diehl et al. [38] weist zudem auf gesundheitliche Ungleichheiten in der Gruppe der Studierenden hin, die das Bild der vermeintlich gesellschaftlich privilegierten (und gesunden) Studierenden korrigiert. Neben („vertikalen“) sozio-ökonomisch bedingten Ungleichheiten bei Studierenden und Beschäftigten (sowie teilweise des wissenschaftlichen Personals), gilt es ebenso („horizontale“) Ungleichheiten zu identifizieren und zu vermindern (Tab. 2). Diese bestehen auf Grund des Geschlechts [39], Migrationshintergrund, Mehrfachbeeinträchtigungen (Intersektionalität), First Generation und weiterer vulnerabler Gruppen im Hochschulbereich. Durch die COVID-19-Pandemie („coronavirus disease 2019“) hat sich diese Situation nach ersten Erkenntnissen bei der ökonomischen Situation, dem Gesundheitszustand und den Bildungschancen verschärft [40, 41]. Besonders zu berücksichtigende Gruppen sind Studierende mit mangelnder technischer Ausstattung, Mehrfachbelastung sowie Studierende mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung.

Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger

Im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung wurde mit der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga; [42]) ein gemeinsames Dach für Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten zwischen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und drei Krankenkassenverbänden auf Bundesebene gefunden. Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV) ist der zentrale Sozialversicherungsträger für die Gesundheit, Prävention und Sicherheit von Studierenden an Hochschulen. Die Zusammenarbeit aller Sozialversicherungsträger könnte von einer gesundheitswissenschaftlich orientierten Präventionsberichterstattung profitieren. Diese könnte z. B. über das Unfallgeschehen von Studierenden auf Bundes- und Landesebene mitteilen, die dem Handlungsfeld „Unfallprävention“ (Tab. 1) entsprechende Grundlagen liefern würde. Zudem sollten die Unfallkassen auf Landesebene die Aufnahme der Lebenswelt Hochschule in die Landesrahmenvereinbarungen in allen Bundesländern unterstützen. Dazu gehört, alle Hochschulen zumindest auf Landesebene fördernd zu vernetzen. Beispielgebend ist dies für einen Teil der Hochschulen Nordrhein-Westfalens mit der Anwendung des sog. Bielefelder Fragebogens zu den Beschäftigungsbedingungen erfolgt [43]. Betreffend der Studienverhältnisse wird der Fragebogen zur Zeit weiterentwickelt. Alternativ kann die GUV die Hochschulen in einem strukturierten Organisationsentwicklungsprozess bei der Berücksichtigung psychischer Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Unter anderem je Organisationseinheit durch Fokusgruppen, Workshops, Austauschtreffen mit Maßnahmenerstellung, Review- und Feedbacktreffen. Obwohl durch das Management von Sicherheit und Gesundheit geboten, ist vom Vorliegen psychischer Gefährdungsbeurteilungen für Studierende seitens der Hochschulen derzeit nicht auszugehen. Diese gesetzlich vorgegebenen Aktivitäten können mit dem Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz [44] synergetisch verbunden werden.

Pandemiebewältigung und hochschulisches Gesundheitsmanagement

Die COVID-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auch auf Hochschulen. Aktuell gibt es Hinweise, dass die Möglichkeiten ein vorhandenes BGM oder SGM zur Unterstützung in Pandemiezeiten einzubeziehen, in diesen deutlich stärker genutzt werden könnte. Dies trifft sowohl deren häufig nicht gesehenen Kompetenzfelder im BGM. Zudem gibt es zu wenige Hochschulen mit einem implementierten SGM. In Bezug auf den hohen Bedarf der Studierenden an psychosozialer Unterstützung im mittlerweile dritten Online-Semester (vgl. [41]), kann von Seiten der Hochschulen im Sinne des PrävG bislang kaum etwas entgegengesetzt werden. Das Kompetenzzentrum Gesundheitsfördernde Hochschulen (KGH, vgl. [45]) führte zu Beginn der COVID-19-Pandemie eine Abfrage zu den Auswirkungen auf die Arbeit der BGM- oder SGM-Koordinatorinnen und -Koordinatoren durch [46]. Es zeigte sich, dass das Gesundheitsmanagement bei der Krisenbewältigung nur begrenzt beteiligt wurde. Deren übergeordnete Rolle und fachliche Expertise blieb häufig ungenutzt. So hat es die Vertretung einer sozialpsychologischen Perspektive schwerer in den Krisenstäben neben den Themen Sicherheit, medizinische und hygienische Gesichtspunkte wahrgenommen zu werden. Positive Beispiele zeigen sinnvolle Möglichkeiten des Einbezugs des Gesundheitsmanagements in die Krisenstäbe. Gesundheitsfördernde Strukturen an Hochschulen tun gut daran, sich – besonders in Hinblick auf ein universitäres oder hochschulisches Gesundheitsmanagement – breiter aufzustellen und mehr Kompetenzen einzufordern. Unter welchen Rahmenbedingungen und auf welche Weise dies gelingen kann, dazu werden zurzeit weitere Interviews des KGH geführt.

Fazit für die Praxis

Seit 25 Jahren vernetzt und unterstützt der bundesweite Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen im Sinne der Ottawa-Charta von 1986 die Hochschulen bei der Umsetzung der Gesundheitsförderung durch politische Arbeit, Gremienmitarbeit, Wissenstransfer, inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklungen. So konnte auf Bundesebene 2018 durch Unterstützung der Techniker Krankenkasse das Kompetenzzentrum Gesundheitsfördernde Hochschulen mit aufgebaut werden.

In sieben Bundesländern haben sich die gesundheitsfördernden Hochschulen zu regionalen Netzwerken zusammengeschlossen. Um diese strukturelle Entwicklung zu verstetigen und die Umsetzung der zehn Gütekriterien des bundesweiten Arbeitskreises Gesundheitsfördernde Hochschulen an allen Hochschulen in seiner ganzen Anwendungsbreite zu ermöglichen, bedarf es weiterer regionaler Netzwerkgründungen, wie sie in Berlin-Brandenburg und Norddeutschland in Planung sind. Dies könnte die Umsetzung des Präventionsgesetzes (PrävG) auf Ebene der Bundesländer befördern und damit auch den Vorstellungen der Bundesregierung zur Weiterentwicklung des PrävG entsprechen.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

E. Hungerland, U. Sonntag, W. Polenz, V. Cusumano, K. Gläser, C. Hildebrand, A. Tesche und T. Hartmann geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Contributor Information

Eva Hungerland, Email: eva.hungerland@dhbw-stuttgart.de.

Wolf Polenz, Email: wolf.polenz@haw-hamburg.de.

Literatur

- 1.Hartmann T, Baumgarten K, Hildebrand C, Sonntag U (2016) Gesundheitsfördernde Hochschulen. Das Präventionsgesetz eröffnet neue Chancen für die akademische Lebenswelt. Präv Gesundheitsf 11:243–250 [Google Scholar]

- 2.Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen (2020) Zehn Gütekriterien für eine gesundheitsfördernde Hochschule 2020. www.gesundheitsfoerdernde-hoch-schulen.de/Inhalte/O1_Startseite/AGH-10-Guetekriterien.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 3.Hartmann T, Hungerland E, Polenz W, Sonntag U (2020) Strategien zur Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention an Hochschulen 2019 bis 2022. Positionspapier mit Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Gesundheitsfördernde Hochschulen. Stand: Januar 2020. www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Downloads/AGH-Strategiepapier_2020-07-08.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen, Hannover)

- 4.Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung (2019) Workshop 4: Hochschule. Veranstaltungsdokumentation Präventionsforum 2019. www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=newbv&snr=12378. Zugegriffen: 21. März 2021 (Nationale Präventionskonferenz, Berlin, Bonn)

- 5.Bundesregierung (2021) Stellungnahme der Bundesregierung zum ersten Bericht der Nationalen Präventionskonferenz über die Entwicklung der Gesundheitsförderung und Prävention (Präventionsbericht) vom 07.01.2021 (III–XII), veröffentlicht 14.01.2021. https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926140.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 6.Nationale Präventionskonferenz (2019) Erster Präventionsbericht nach §20d Abs.4. SGB V. www.npk-info.de/fileadmin/user_upload/ueber_die_npk/downloads/2_praeventionsbericht/NPK-Praeventionsbericht.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 7.Nationale Präventionskonferenz (2018) Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz nach § 20d Abs. 3 SGB V. Verabschiedet am 19.02.2016. Erste weiterentwickelte Fassung vom 29. August 2018. www.npk-info.de/fileadmin/user_upload/ueber_die_npk/downloads/1_bundesrahmenempfehlung/bundesrahmenempfehlung_BRE_praevention_barrierefrei.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 8.Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung (2019) Veranstaltungsdokumentation Präventionsforum 2016, 2017, 2018. www.bvpraevention.de/cms/index.asp?inst=newbv&snr=12378. Zugegriffen: 21. März 2021 (Nationale Präventionskonferenz, Berlin, Bonn)

- 9.Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Gesetzlichen Krankenkassen, GKV-Spitzenverband (2020) Präventionsbericht 2020. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und Gesundheitsförderung Berichtsjahr 2019. www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2020_GKV_MDS_Praeventionsbericht.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 10.Gesetzliche Krankenkassen Spitzenverband Bund (2020) Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V zur Umsetzung der §§ 20, 20a und 20b SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom in der Fassung vom 14. Dezember 2020. www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Leitfaden_Pravention_2020_barrierefrei.pdf. Zugegriffen: 15. Febr. 2021

- 11.GKV-Bündnis für Gesundheit (2021) Homepage. www.gkv-buendnis.de. Zugegriffen: 21. März 2021

- 12.Senat der Hochschulrektorenkonferenz (2018) Die Hochschulen als zentrale Akteure in Wissenschaft und Gesellschaft. Eckpunkte zur Rolle und zu den Herausforderungen des Hochschulsystems. www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/HRK_-_Eckpunkte_HS-System_2018.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 13.Statistisches Bundesamt (2020) Bildung und Kultur. Schnellmeldungsergebnisse der Hochschulstatistik zu Studierenden und Studienanfänger/-innen – vorläufige Ergebnisse. Wintersemester 2020/2021. www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/schnellmeldung-ws-vorl-5213103218004.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 14.Statistisches Bundesamt (2021) Homepage. www.destatis.de. Zugegriffen: 21. März 2021

- 15.Statistisches Bundesamt (2020) Bildung und Kultur. Personal an Hochschulen 2019. Fachserie 11 Reihe 4.4. www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Publikationen/Downloads-Hochschulen/personal-hochschulen-2110440197004.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 16.Deutsches Studentenwerk (2021) Homepage. www.studentenwerke.de. Zugegriffen: 21. März 2021

- 17.Deutsches Studentenwerk (2018) beeinträchtigt studieren – best2. Daten zur Situation von Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung. www.studentenwerke.de/de/content/best2-beeinträchtigt-studieren. Zugegriffen: 21. März 2021

- 18.Friedrich-Ebert-Stiftung (2017) Inklusiv studieren Eine Hochschule für Alle. https://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/13227.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 19.Deutsches Studentenwerk (2020) Studenten- und Studierendenwerke im Zahlenspiegel 2019. www.studentenwerke.de/sites/default/files/200831_dsw_zsp1920_web.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 20.Hartmann T, Baumgarten K, Greiner K (2017) Die Länder sind gefragt. LABOR essay. www.duz.de/beitrag/!/id/442/die-laender-sind-gefragt. Zugegriffen: 21. März 2021 (duz – Deutsche Universitätszeitung 73(8):20–21)

- 21.Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband (2021) Homepage. www.adh.de. Zugegriffen: 21. März 2021

- 22.Lange M, Horstmann F (2020) Strategische Weiterentwicklung der adh-Gesundheitsförderung. Hochschulsport 47(1):15–17 [Google Scholar]

- 23.Michel S, Sonntag U, Hungerland E, Nasched M, Sado F, Bergmüller A (2018) Gesundheitsförderung an deutschen Hochschulen. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Inhalte/O1_Startseite/gesundheitsfoerderung_an_dtschen_HS_2018.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (Verlag für Gesundheitsförderung, Grafling)

- 24.Seibold C, Loss J, Nagel E (2010) Gesunde Lebenswelt Hochschule. Ein Praxishandbuch für den Weg zur Gesunden Hochschule. Veröffentlichungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement der TK, Bd. 23. Techniker Krankenkasse, Hamburg [Google Scholar]

- 25.Techniker Krankenkasse, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen (2013) Gesundheitsfördernde Hochschulen. Modelle aus der Praxis. www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Downloads/2013_DUZ_Spezialausgabe.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (duz spezial, Berlin)

- 26.Hartmann T, Baumgarten K, Greiner K (2017) Auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Hochschule. Pers Organisationsentwickl Einricht Lehre Forsch 12(4):118–125 [Google Scholar]

- 27.Hartmann T, Seidl J (2014) Gesundheitsförderung an Hochschulen. www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Downloads/AGH_Bro_Gesundhfoerdrg_HS_A5_2014.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (Veröffentlichungen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement der TK, 2. Aufl Bd 20)

- 28.World Health Organization (1986) First International Conference on Health Promotion. Ottawa, Canada. Ottawa Charter for Health Promotion. www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en. Zugegriffen: 21. März 2021

- 29.Techniker Krankenkasse (2019) SGM – Studentisches Gesundheitsmanagement. Handlungsempfehlungen für Theorie und Praxis. www.tk.de/resource/blob/2066932/0b63ccecb20d775c244d57ed267a322d/handlungsempfehlung-zum-studentischen-gesundheitsmanagement-data.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 30.Robert Koch-Institut, Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2020) Über Prävention berichten – aber wie? Methodenprobleme der Präventionsberichterstattung. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/Praeventionsberichterstattung.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (RKI, Berlin)

- 31.Tschupke S, Hartmann T (2016) Unfallversicherungsträger und Gesundheitsförderung an Hochschulen. Potenziale und Perspektiven für Studierende im Fokus des Präventionsgesetzes. GuS 70(6):51–59 [Google Scholar]

- 32.Bundesrechnungshof (2020) Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO über die Prüfung der Leistungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Prävention in Lebenswelten im Auftrag der Krankenkassen. www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/entwicklung-einzelplaene/2019/langfassungen/2018-bericht-information-ueber-die-entwicklung-des-einzelplans-15-bundesministerium-fuer-gesundheit-fuer-die-beratungen-zum-bundeshaushalt-2019-pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 33.Bundesministerium für Gesundheit (2021) Finanzergebnisse der GKV – Vorläufige Rechnungsergebnisse I – IV Quartal 2020, Stand März 2021. www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/finanzergebnisse.html. Zugegriffen: 21. März 2021

- 34.Reisig V, Jordan S, Starker A, Brettner J, Kuhn J (2020) Präventionsberichterstattung – neue Impulse für die Gesundheitsberichterstattung? Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 63:1118–1125 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Faller G (2017) Gesund lernen, lehren und forschen. Gesundheitsförderung an Hochschulen. In: Faller G (Hrsg) Lehrbuch Betriebliche Gesundheitsförderung, 3. Aufl. Hogrefe, Bern, S 391–401 [Google Scholar]

- 36.Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020) Bildung in Deutschland. Hochschule. www.bildungsbericht.de/static_pdfs/bildungsbericht-2020.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (wbv, Bielefeld)

- 37.Middendorff E, Apolinarski B, Becker K et al (2017) Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016. 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks – durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. www.sozialerhebung.de/download/21/Soz21_hauptbericht.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin)

- 38.Diehl K, Hilger-Kolb J, Herr RM (2020) Sozialbedingte Ungleichheiten von Gesundheit und Gesundheitsverhalten bei Studierenden. Gesundheitswesen. 10.1055/a-1205-0861 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Pieck N (2020) Expertise zum Thema Gender und Gesundheitsfördernde Hochschule. Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Stuttgart [Google Scholar]

- 40.Becker K, Lörz M (2020) Studieren während der Corona-Pandemie: Die finanzielle Situation von Studierenden und mögliche Auswirkungen auf das Studium. DZHW Brief 9/2020. www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_09_2020.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 41.Dietz P et al (2021) Zehn Thesen zur Situation von Studierenden in Deutschland während der SARS-CoV-2-Pandemie. Formuliert von der Projektgruppe „Healthy Campus Mainz – gesund studieren“. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 56:149–153 [Google Scholar]

- 42.Iga (2021) Initiative Gesundheit und Arbeit. www.iga-info.de. Zugegriffen: 21. März 2021

- 43.Burian J, Gieselmann JM, Radtke J, Steinke M, Unnold K (2019) Gesund und sicher an Hochschulen mit dem Bielefelder Verfahren – Belastungen analysieren – Maßnahmen evaluieren – Prävention sichern. www.dguv.de/projektdatenbank/0398/abschlussbericht_bielefelder_fragebogen_finaleversion.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 44.Hurrelmann K, Bauer U, Schaeffer D (2018) Strategiepapier #1 zu den Empfehlungen des Nationalen Aktionsplans. Das Erziehungs- und Bildungssystem in die Lage versetzen, die Förderung von Gesundheitskompetenz so früh wie möglich im Lebenslauf zu beginnen. www.nap-gesundheitskompetenz.de/aktionsplan/strategiepapiere. Zugegriffen: 21. März 2021 (Nationaler Aktionsplan Gesundheitskompetenz, Berlin)

- 45.Kompetenzzentrum Gesundheitsfördernde Hochschulen (2020) Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit gesundheitsfördernder Hochschulen. https://cdn.website-editor.net/81f6ae7b87d043afb254635ec3c45c91/files/uploaded/Broschuere-Corona_web.pdf. Zugegriffen: 21. März 2021

- 46.Paeck T, Timmann M (2020) Das Kompetenzzentrum Gesundheitsfördernde Hochschulen. Hochschulsport 47(3):24–25 [Google Scholar]