Prüfungssimulation

Fallschilderung

Sie sind in Ihrer Weiterbildung aktuell in der Rettungsstelle tätig. Sie beginnen Ihren Dienst und ein Kollege übergibt Ihnen eine 63-jährige Patientin mit den Worten: „Da ist noch eine ungesehene Patientin mit unklarer Luftnot.“

Weitere Informationen.

Vorerkrankungen: nichtkleinzelliges Lungenkarzinom (Stadium IVB, Metastasierung: lymphatisch, ossär, Programmed-cell-death-1-ligand-1[PD-L1]-Expression 90 %, Erstdiagnose vor 5 Monaten, palliative Erstlinientherapie mit Pembrolizumab 200 mg alle 21 Tage, bisher 4-mal erhalten), chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, arterielle Hypertonie

Medikation: Candesartan, Indacaterol/Glycopyrronium per Trockeninhalator, Salbutamol bei Bedarf

Beschwerden: Luftnot seit mindestens 6 Wochen, nun seit 4–5 Tagen deutlich verschlechtert, neu mit trockenem Husten und weißlichem Auswurf, Salbutamol wird 5-mal täglich genutzt ohne Abhilfe

Untersuchung: pulmonale Auskultation: vesikuläres Atemgeräusch, keine trockenen Rasselgeräusche, kardiale Auskultation unauffällig, keine Ödeme, keine Thrombosezeichen. Vitalparameter inkl. Temperatur unauffällig bis auf eine Sauerstoffsättigung von 89 % bei Raumluft, Atemfrequenz 21/min

Prüfungsfragen

Dyspnoe ist ein wichtiges Leitsymptom sowie ein häufiger Vorstellungsgrund in Notaufnahmen und Arztpraxen. Definieren Sie Dyspnoe.

Für die Differenzialdiagnostik erscheint eine weitere Klassifizierung des Symptoms sinnvoll. Beschreiben Sie Kategorien.

Nennen Sie Ursachen für Dyspnoe – versuchen Sie zunächst, ätiologische Bereiche einzugrenzen und nennen Sie dann jeweilige Beispiele für Erkrankungen und pathologische Veränderungen.

Kennen Sie Instrumente zur Objektivierung oder Verlaufsbewertung von Dyspnoe?

Welche Begleitsymptome der Dyspnoe fallen Ihnen ein? Welche differenzialdiagnostischen Schlüsse ziehen Sie?

Was sind Alarmzeichen bei Dyspnoe?

Welche Diagnostik veranlassen Sie? Wie bewerten Sie die Befunde? Was sind Ihre Verdachtsdiagnose und Ihre Differenzialdiagnosen?

Skizzieren Sie bitte Ihren Behandlungsplan.

Welche weiteren diagnostischen Möglichkeiten zur Abklärung einer unklaren Dyspnoe kennen Sie?

Antworten

Dyspnoe ist ein wichtiges Leitsymptom sowie ein häufiger Vorstellungsgrund in Notaufnahmen und Arztpraxen. Definieren Sie Dyspnoe

Nach dem Konsensuspapier der American Thoracic Society (ATS) ist Dyspnoe ein Begriff für die Beschreibung der subjektiven Wahrnehmung von Atembeschwerden, die sich zusammensetzt aus qualitativ verschiedenen Empfindungen unterschiedlicher Intensität.

Die Wahrnehmung hängt ab von Interaktionen zwischen verschiedenen physiologischen, psychologischen, sozialen und Umgebungsfaktoren und kann zu sekundären physiologischen Antworten und Verhaltensänderungen führen.

Häufig geäußerte Empfindungen: Atemanstrengung, Lufthunger, Erstickungsgefühl, Brustenge [1]

Merke.

Dyspnoe ist eines der häufigsten Symptome: 25 % der ambulanten Patienten berichten über Dyspnoe, 7 % der Vorstellungsgründe in Notaufnahmen. Das subjektive Empfinden variiert stark. Die präzise Anamnese und sorgfältige klinische Untersuchung sind Basis einer zielführenden, effektiven Diagnostik und schnellen Diagnosestellung [2].

Für die Differenzialdiagnostik erscheint eine weitere Klassifizierung des Symptoms sinnvoll. Beschreiben Sie Kategorien

- Zeitliche Dimension:

- Akute oder chronische Dyspnoe (> 4 Wochen bestehend), akut verschlechterte vorbestehende chronische Dyspnoe

- Permanent, intermittierend, anfallsartig

- Tageszeitliche Präferenz: morgendlich, nachts usw.

- Situative Dimension:

- In Ruhe

- Bei körperlicher Belastung

- Bei psychischer Belastung

- In verschiedenen Körperpositionen

- Orthopnoe (liegend), Platypnoe (sitzend/stehend)

- Bei spezieller Exposition/Triggerfaktoren

- Faktoren der Beschwerdereduktion („reliever“)

Qualitative Beschreibung (Tab. 1)

Vorhandensein weiterer Symptome (s. auch Tab. 4)

Vorhandensein von Vorerkrankungen: kardial, pulmonal, muskuloskeletal, endokrin, zerebral, hämatologisch-onkologisch, im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

| Beschreibung | COPD | Asthma | ILD | ACS/KHK | Herzinsuffizienz | Neuromuskulär | Andere |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Engegefühl | – | (X) | – | X | – | – | – |

| Erhöhte Atemanstrengung | X | X | X | – | – | X | Thorakale Restriktion |

| Lufthunger | X | X | (X) | – | X | – | Schwangerschaft, Lungenarterienembolie |

| Erstickungsgefühl | X | – | – | – | X | – | – |

| Oberflächliche Atmung | – | – | X | – | – | X | Thorakale Restriktion |

| Schnelle Atmung | – | – | X | – | – | – | P(A)H |

| Erschwerte Ausatmung | (X) | X | – | – | – | – | – |

ACS akutes Koronarsyndrom, COPD chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, ILD interstitielle Lungenerkrankung, KHK koronare Herzkrankheit, P(A)H pulmonale (arterielle) Hypertonie

| Symptom | – | Differenzialdiagnostische Überlegung |

|---|---|---|

| Stridor | Inspiratorisch | Obstruktion oberer Atemwege: Trachealstenose, Glottisödem, Fremdkörper, Krupp, Pseudokrupp, Laryngospasmus, „vocal cord dysfunction“, Tracheitis |

| Exspiratorisch | Obstruktion unterer Atemwege: Asthma bronchiale, COPD, Fremdkörper | |

| Atemgeräusch, fehlend | + Dämpfung | Atelektase, Pleuraerguss, Zwerchfellhochstand |

| + hypersonorer Klopfschall | Pneumothorax | |

| Atemgeräusch, vermindert (bds.) | Ggf. hypersonorer Klopfschall | Schwere Überblähung („silent chest“ bei Exazerbation von COPD oder Asthma bronchiale) |

| Feuchte Rasselgeräusche | Feinblasig/klingend | Pneumonie |

| Grobblasig | Lungenödem, Linksherzinsuffizienz | |

| Giemen | – | Obstruktion unterer Atemwege: Asthma bronchiale, COPD, Fremdkörper |

| Orthopnoe | – | Akute Herzinsuffizienz, (toxisches) Lungenödem |

| Platypnoe | – | Hepatopulmonales Syndrom, Rechts-links-Shunts |

| Blässe | – | Anämie |

| Zyanose | – | Hyperkapnische respiratorische (ventilatorische) Insuffizienz, Rechts-links-Shunt, pulmonale Hypertonie |

| Schmerzen | Atemabhängig | Pneumothorax, Pleuritis, Rippenfraktur, Lungenarterienembolie |

| Atemunabhängig | Akutes Koronarsyndrom, Aortenaneurysma(ruptur), Roemheld-Syndrom, Boerhaave-Syndrom, abdominelles Syndrom | |

| Fieber | – | Pulmonale Infekte, Sepsis, akute exogen-allergische Alveolitis, thyreotoxische Krise |

| Ödeme | – | Dekompensierte (Rechts‑)Herzinsuffizienz |

| Halsvenenstauung | + Rasselgeräusche | ARDS, dekompensierte Linksherzinsuffizienz |

| ohne Auskultationsbefund | Lungenarterienembolie, Perikarderguss, Perikardtamponade, akutes Rechtsherzversagen | |

| Schwindel, Synkope | – | Arrhythmien, dekompensierte Vitien, dekompensierte Kardiomyopathie (hypertroph[-obstruktiv], dilatativ), Anämie, psychisch |

| Hyperventilation | – | Azidose, Sepsis, Intoxikation, Fieber, psychogen |

| Husten | – | Eher pulmonale Ursachen |

ARDS „acute respiratory distress syndrome“, COPD chronisch-obstruktive Lungenerkrankung

Nennen Sie Ursachen für Dyspnoe – versuchen Sie zunächst, ätiologische Bereiche einzugrenzen und nennen Sie dann jeweils Beispiele für Erkrankungen und pathologische Veränderungen

Verschiedene Dyspnoeursachen werden in Tab. 2 dargestellt.

| Ätiologie | Akute Dyspnoe | Chronische Dyspnoe |

|---|---|---|

| Pulmonal/thorakal |

COPD-Exazerbation Asthmaanfall Pneumonie Pleuraerguss Pleuritis Lungenarterienembolie Exazerbation einer ILD ARDS Inhalationstrauma Rippenfraktur/thorakales Trauma/Lungenkontusion Hämorrhagie |

Asthma bronchiale COPD Lungenemphysem Zystische Fibrose, Bronchiektasien ILD (Lungenfibrose, Sarkoidose, exogen-allergische Alveolitis etc.) Maligne Erkrankungen: Bronchialkarzinom, Pleuramesotheliom, Metastasen, Pleuritis carcinomatosa Pleuraerguss Pulmonal-vaskulär: P(A)H, CTEPH, intrapulmonale Shunts Atemwegsstenose (Trachea) Muskulär: Zwerchfellhochstand, -parese Skelett: Skoliose, Postpoliosyndrom, thorakorestriktive Erkrankungen |

| Kardial |

Akutes Koronarsyndrom, Myokardinfarkt Akut dekompensierte Herzinsuffizienz Lungenödem (Akute) Arrhythmien (dekompensierte) Klappenerkrankungen Perikardtamponade (Peri‑)Myokarditis |

Koronare Herzkrankheit Herzinsuffizienz Arrhythmien Perikard: Perikarditis (Pericarditis constrictiva), Erguss Kardiomyopathien (restriktiv, dilatativ) Vitien Intrakardiale Shunts |

|

Extrathorakal: HNO |

Angioödem Allergisch/Anaphylaxie „Vocal cord dysfunction“ Obstruktion: Fremdkörper, Trauma, Infektion |

Obstruktion: maligne Raumforderung Stimmbandparese Struma |

|

Extrathorakal: ZNS |

Schlaganfall Enzephalitis Schädel-Hirn-Trauma Hohes Querschnittssyndrom |

Amyotrophe Lateralsklerose Muskeldystrophien |

|

Extrathorakal: Toxisch/metabolisch/medikamentös |

Vergiftungen (Kohlenmonoxid, Alkylphosphate, Salicylate etc.) Akute metabolische Azidose (diabetische Ketoazidose etc.) Medikamente: Betablocker, Ticagrelor |

Metabolische Azidose (chronische Niereninsuffizienz, chronische Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus) Schilddrüsenüberfunktion Enzymdefekt, mitochondriale Erkrankungen, Glykogenspeichererkrankungen |

|

Extrathorakal: Sonstige |

Schmerzbedingte Hyperventilation Psychisch: Angst/Panik etc. Fieber, Sepsis Akute Anämie Abdominelle Prozesse: Aszites, akute Infektionen, Rupturen, Bauchschmerzen unterschiedlicher Genese, Ileus |

Psychisch: Angst/Panik etc. Chronische Anämie Extrathorakale Restriktion: Adipositas, Aszites, Schwangerschaft, Hernien (Zwerchfell, Bauchwand) Muskuläre Dekonditionierung |

ARDS „acute respiratory distress syndrome“, CTEPH chronisch thrombembolische pulmonale Hypertonie, HNO Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, COPD chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, ILD interstitielle Lungenerkrankung, P(A)H pulmonale (arterielle) Hypertonie, ZNS zentrales Nervensystem

Kennen Sie Instrumente zur Objektivierung oder Verlaufsbewertung von Dyspnoe?

Verschiedene Instrumente zur Objektivierung von Dyspnoe sind in Tab. 3 zusammengestellt.

| Instrumenta | Krankheitsentität | Beschreibung |

|---|---|---|

| Borg-CR-10-Skala | Belastungsdyspnoe |

Rating für Dyspnoe, Erschöpfung, Schmerz unter Belastung Kategorialskala, Skala: 0 (keine Luftnot) bis 10 (maximale Atemnot) Verlaufsbeurteilung (Rehabilitation, Funktionstestsb) |

| NYHA-Stadien |

Herzinsuffizienz (Belastungs‑)Symptom: Dyspnoe |

Stadieneinteilung nach subjektiven Beschwerden, Verlaufsmonitoring Stadien: I (keine Beschwerden), II (bei stärkerer Belastung, ab 2 Etagen Treppe), III (bei leichter Belastung, ab 1 Etage), IV (Beschwerden in Ruhe) |

| mMRC |

COPD Dyspnoe |

Schweregrad nach subjektiven Dyspnoebeschwerden, Verlaufsmonitoring Grade: 0 (nur bei schwerer Belastung), 1 (beim Treppensteigen), 2 (langsamer als Gleichaltrige beim Gehen in der Ebene), 3 (nach 100 m), 4 (Kleidungswechsel, zu kurzatmig, um Wohnung zu verlassen) |

aOhne Anspruch auf Vollständigkeit

bBeispielsweise 6-min-Gehtest, (Spiro‑)Ergometrie

COPD chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, CR „category ratio“, mMRC Modified Medical Research Council Scale, NYHA New York Heart Association

Welche Begleitsymptome der Dyspnoe fallen Ihnen ein? Welche differenzialdiagnostischen Schlüsse ziehen Sie?

Merke.

Begleitsymptome sind sehr relevant für die differenzialdiagnostische Einordnung der Dyspnoebeschwerden und können bei richtiger Deutung zur effizienteren Gestaltung und Beschleunigung des diagnostischen Prozesses beitragen (Tab. 4).

Was sind Alarmzeichen bei Dyspnoe?

Warnhinweise für eine vitale Bedrohung:

- Alteration von Vitalparametern:

- Pulsoxymetrische Sauerstoffsättigung (SpO2) < 90 %; Sauerstoffpartialdruck (paO2) < 55 mm Hg

- Atemfrequenz > 20/min

- Ausgeprägte Tachykardie/Bradykardie und Hypertonie/Hypotonie

Rasche Entwicklung und Progredienz von Luftnot (Stunden), Sprechdyspnoe

Vorhandensein von Begleitsymptomen: qualitative und quantitative Bewusstseinsstörung, Synkopen, Brustschmerzen, schwere Zyanose, Hämoptoe, Stridor

Welche Diagnostik veranlassen Sie? Wie bewerten Sie die Befunde? Was sind Ihre Verdachtsdiagnose und Ihre Differenzialdiagnosen?

Der Fall.

Die Diagnostik und deren Befunde können Tab. 5 entnommen werden.

| Untersuchung | Fragestellung | Befund | |

|---|---|---|---|

| Vereinfachter modifizierter Wells-Score | Abschätzung Risiko Lungenarterienembolie | 1 (Tumorerkrankung) – niedriges Risiko, Lungenarterienembolie unwahrscheinlich | |

| Labor | Blutbild, CRP | Anämie, Infekt? |

Hämoglobin 11,0 g/dl (leichte Anämie, idem zu Vorniveau) CRP 16 mg/l (Cut-off < 5 mg/l), Leukozytose 14/nl (4,5–11/nl) – leicht erhöhte Entzündungsparameter |

| NT-proBNP | Hinweis auf (akute) Herzinsuffizienz? | 100 pg/ml, kein Hinweis auf akute oder chronische Herzinsuffizienz | |

| D‑Dimere | Ausschluss Lungenarterienembolie | Altersadjustierter Cut-off D‑Dimere: < 0,6 mg/l, normwertig | |

| Troponine | Myokardiale Ischämie | Normwertig | |

| TSH | Schilddrüsenüberfunktion | Normwertig | |

| Kreatinin/eGFR | Niereninsuffizienz | Normwertiges Kreatinin, eGFR > 90 ml/min | |

| Blutgasanalyse arteriell/kapillär | Azidose, respiratorische Insuffizienz bei SpO2 89 % |

pH 7,43, pCO2 36 mm Hg, pO2 53 mm Hg, sO2 89 % Hypoxämische respiratorische Insuffizienz |

|

| SARS-CoV-2-Abstrich | COVID-19-Erkrankung? | Negativ | |

| Elektrokardiogramm |

Herzrhythmusstörung? Ischämiezeichen? |

Sinusrhythmus, normofrequent, Linkslagetyp, Zeitenindizes normal, keine Ischämiezeichen | |

| Röntgen Thorax | Pneumonisches Infiltrat? Stauung? Erguss? | Siehe Abb. 1 | |

| Computertomographie Thorax | Folgeuntersuchung Röntgen Thorax | Siehe Abb. 2 | |

COVID-19 „coronavirus disease 2019“, CRP C‑reaktives Protein, eGFR errechnete glomeruläre Filtrationsrate, NT-proBNP N‑terminales pro-natriuretisches Peptid vom B‑Typ, SARS-CoV‑2 „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“, SpO2 pulsoxymetrische Sauerstoffsättigung, TSH thyreoideastimulierendes Hormon

Aufgrund der Befunde der Thoraxröntgenuntersuchung (Abb. 1) wird eine Computertomographie (Abb. 2) veranlasst.

Verdachtsdiagnose: immunvermittelte Pneumonitis unter Therapie mit dem Checkpointinhibitor Pembrolizumab, Grad 3 (sauerstoffpflichtig; [6])

Differenzialdiagnose: (atypische) Pneumonie (Erreger: viral, bakteriell, Pneumocystis jirovecii, Legionellen, Mykoplasmen, Chlamydien, Mykobakterien), nachrangig interstitielle Lungenerkrankung, nachrangig Lymphangiosis carcinomatosa

Skizzieren Sie bitte Ihren Behandlungsplan

Der Fall.

Der Behandlungsplan bei der Patientin:

Stationäre Aufnahme

Sauerstofftherapie

Diagnostik: Erregerdiagnostik (Sputum, Rachenspülwasser, ggf. Bronchoskopie mit bronchoalveolärer Lavage, Urin auf Legionellen- und Pneumokokkenantigen, Blutkulturen), Bodyplethysmographie, CO-Diffusionsmessung

Glukokortikoidtherapie: (Methyl‑)Prednisolon 2–4 mg/kgKG i.v. [6]

Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie: Prophylaxe, z. B. mit Cotrimoxazol 960 mg 3‑mal wöchentlich [6]

Empirische antiinfektive Breitbandtherapie z. B. mit Piperacillin/Tazobactam [6]

Reevaluation nach 48 h mit Entscheidung über eine weitere Eskalation oder Deeskalation der Therapie [6]

Welche weiteren diagnostischen Möglichkeiten zur Abklärung einer unklaren Dyspnoe kennen Sie?

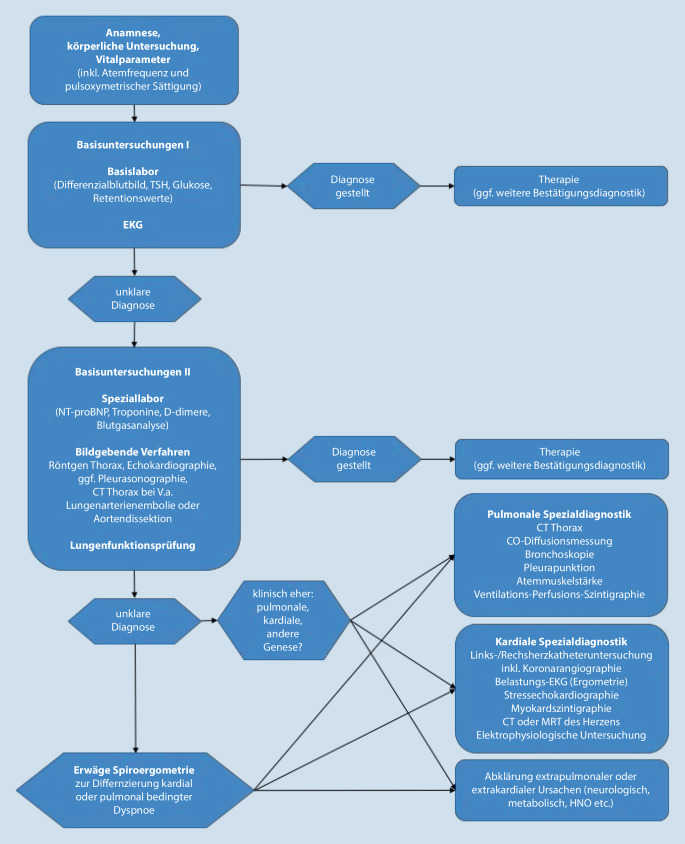

Eine Übersicht über diagnostische Untersuchungen zur Abklärung einer unklaren Dyspnoe bietet der in Abb. 3 dargestellte Algorithmus.

Merke.

Richtig eingesetzt können Biomarker die Diagnostik zielführend unterstützen. Eine Troponinerhöhung weist auf eine myokardiale Ischämie hin. Bei niedriger Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Lungenarterienembolie (Wells-Score, siehe [7]) kann ein negatives Ergebnis der altersadjustierten D‑Dimer-Bestimmung zur Ausschlussdiagnostik genutzt werden. Die Bestimmung des N‑terminalen pro-natriuretischen Peptids vom B‑Typ (NT-proBNP) kann zur Ausschlussdiagnostik einer akuten Herzinsuffizienz (< 300 pg/ml) bzw. chronischen Herzinsuffizienz (< 125 pg/ml) genutzt werden [8].

Merke.

Die Spiroergometrie gilt als Goldstandard in der Differenzialdiagnostik der unklaren (Belastungs‑)Dyspnoe. Aus den erhobenen Daten kann auf primär pulmonale, kardiale, pulmonalvaskuläre Limitationen bzw. Einschränkungen des Gasaustauschs geschlossen werden. Hieraus ableitend ist eine spezifische Anschlussdiagnostik erforderlich [9].

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

P. Knape gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden vom Autor keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patienten zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Einwilligung vor.

The supplement containing this article is not sponsored by industry.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Berliner D, et al. The differential diagnosis of dyspnoea. Dtsch Arztebl Int. 2016;113:834–845. doi: 10.3238/arztebl.2016.0834. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Herold G. Kapitel Dyspnoe, Asthma, COPD, Herzinsuffizienz. In: Herold G, editor. Innere Medizin 2021. 2020. [Google Scholar]

- 3.Schwartzstein RM. Dyspnoe. In: al Jamesonet JL, editor. Harrisons Innere Medizin. Berlin: ABW, Thieme; 2016. [Google Scholar]

- 4.Simon et al (1990) Distinguishable types of dyspnea in patients with shortness of breath. Am Rev Respir Dis 142:1009–1014. 10.1164/ajrccm/142.5.1009 [DOI] [PubMed]

- 5.Baron RM. Dyspnoe. In: al Jamesonet JL, editor. Harrisons Innere Medizin. Berlin: ABW, Thieme; 2020. [Google Scholar]

- 6.Haanen J, et al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO clinical practice guidelines. Ann Oncol. 2017;28(suppl 4):iv119–iv142. doi: 10.1093/annonc/mdx225. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Konstantinides SV, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC) Eur Heart J. 2020;41(4):543–603. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: TheTask Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developedwith the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016;37:2129–2200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Glaab T, et al. Guidance to the interpretation of cardiopulmonary exercise testing. Pneumologie. 2020;74(2):88–102. doi: 10.1055/a-1069-0611. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]