Abstract

Die Digitalisierung in der Medizin steht seit der SARS-CoV-2-Pandemie im Mittelpunkt des Interesses. Der Beitrag versucht die Veränderungen und technischen Lösungen in Bezug auf die unterschiedlichen Teile der „patient journey“ darzustellen. Symptom-Checkers, neue Gesundheitsapplikationen, digitale Terminverwaltung etc. werden beschrieben. Abgesehen von den technischen und digitalen Möglichkeiten muss ergänzend die Veränderung der Qualität in der Kommunikation beachtet werden. Es besteht die dringende Notwendigkeit der weiteren technischen Standardisierung einschließlich der Schnittstellen. Weitere Studien müssen die Gleichwertigkeit der digitalen Anwendungen im Vergleich zur analogen Technik in vielen Fällen erst noch belegen.

Schlüsselwörter: Telemedizin, Applikationen, Digitale Devices, Künstliche Intelligenz, Kommunikation

Abstract

Digitalization in medicine is of major interest since the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic. This article tries to present the induced changes and technical solutions with respect to the different parts in the patient journey. Symptom checkers, new health applications, digital appointment management etc. are described. Apart from the technical and digital possibilities, the changes in the quality of communication additionally have to be mentioned. There is an urgent need for further technical standardization including the interfaces. In many cases further studies must confirm the equivalence of digital applications in comparison to analogue techniques.

Keywords: Telemedicine, Applications, Digital devices, Artificial intelligence, Communication

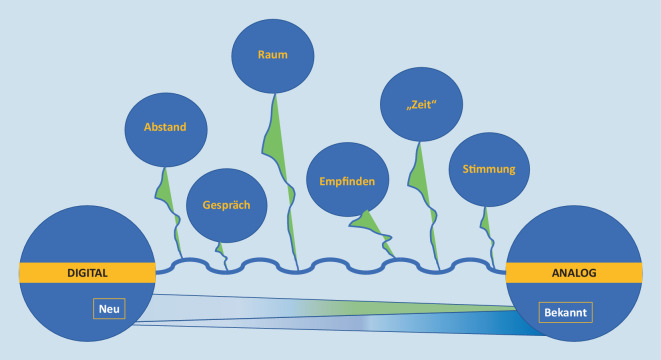

Es gab in den letzten Monaten wenige Themen, die mehr Aufmerksamkeit fanden als die Bereiche der Digitalisierung und der COVID-Pandemie. Die Digitalisierung in der Medizin verbreitet sich seit den 1990er-Jahren rasant. Diese erhielt mit Dienstantritt des Bundesgesundheitsministers Spahn politisch nochmals erheblichen Rückenwind. Aber erst die Corona-Pandemie verdeutlichte seit dem Frühjahr 2020 – insbesondere mit den Möglichkeiten der Videokommunikation –, welche Potenziale die Digitalisierung in der Medizin bereits aufweist. Auch die Akzeptanz der Patienten im Umgang mit digitalen Produkten hat sich in dieser kurzen Zeit wesentlich verändert. Insbesondere die Generation der Senioren musste sich mit diesen modernen Techniken auseinandersetzen, unter anderem um den Kontakt zur Familie, zu Freunden und zur Umwelt aufrechtzuerhalten. Es ist heutzutage weniger eine Frage des Alters, inwieweit man mit digitalen Produkten zurechtkommt, als vielmehr eine Frage der Technik (möglichst moderne Geräte) und der Konnektivität (Qualität und Schnelligkeit der Internetverbindung, der Mobilfunkverbindung) und somit auch des Sozialstatus, ob man mit der Geschwindigkeit, den Möglichkeiten und den Risiken der Digitalisierung zurechtkommt (Abb. 1 und 2).

Im Jahr 2019, also im Jahr vor der COVID-Pandemie, initiierte Dr. Felix Mühlensiepen eine deutschlandweite Umfrage zu den Kenntnissen, Möglichkeiten und Einschätzungen digitaler Techniken in der Medizin [1, 2]. Hierzu wurden Patienten und Ärzte befragt. Im Ergebnis zeigte sich, dass Ärzte eine hohe Bereitschaft zum Einsatz digitaler Methoden, hier konkret Telemedizin, aufweisen. Allerdings schätzten die befragten Ärzte ihre eigenen Kenntnisse als gering ein. Bei den Patienten wurde eine heterogene Einstellung gegenüber Telemedizin beobachtet, wobei die Angst vor dem potenziellen Verlust des persönlichen Kontaktes zum Arzt zentraler Grund für die Ablehnung von Telemedizin aus Sicht vieler Patienten ist. Die Kommunikation zwischen Haus- und Fachärzten wurde seitens der Ärzteschaft als eine begrüßenswerte Bereicherung eingestuft. Ob sich diese Einschätzung durch die Pandemie verändert hat, ist offen, diesbezüglich ist eine erneute Erhebung angedacht.

Ein bisher in Deutschland wenig beachtetes Thema stellt das Interesse der digitalen Großkonzerne (Google, Microsoft, Amazon etc.) an Gesundheitsthemen dar. Einige amerikanische Konzerne entwickeln bereits medizinische Produkte mit möglicher Nutzung künstlicher Intelligenz und suchen bereits Kontakte zu europäischen Versicherern (z. B. AXA und Microsoft) [3]. Das technische Know-how und die Marktmacht dieser Konzerne würden bei deren Eintritt in das deutsche Gesundheitssystem die Gesamtsituation grundlegend verändern. Dieser Aspekt der Digitalisierung bedarf vermutlich zukünftig hoher Aufmerksamkeit.

Allgemeiner Blick auf die Rheumalandschaft

Es gibt in der Praxislandschaft aktuell noch vielfältige Formen der Dokumentation. Der Übergang von der Dokumentation in Papierform zur digitalen Dokumentation ist meist fließend. In bestehenden Praxen wurden die ersten Computer meist für die Abrechnung und die Anmeldung der Patienten angeschafft. Es folgten weitere Rechner an den individuellen Arbeitsplätzen und insbesondere den Funktionsarbeitsplätzen wie Sonographie, EKG etc. Hierbei hatten Praxen mit höherem Technisierungsgrad sicherlich ein schnelleres Tempo erzielt. Im Laufe dieser Umstellungen wurde die Papierdokumentation zunehmend zurückgedrängt, wobei Arztbriefe und ärztliche Befunde noch häufig in Papierform zugestellt und somit anschließend gescannt werden müssen. Dies bedeutet einen erheblichen Arbeitsaufwand, der durch die E‑Dokumentation wie dem E‑Arztbrief deutlich reduziert werden kann. Die nächsten Schritte sind diesbezüglich bereits in Umsetzung.

Mit Anbindung an die öffentlichen Netzstrukturen geht die Gefahr des Hackings einher

Die Sicherung der Daten erfolgte anfänglich über Disketten, dann mittels Bandsicherung, aktuell teilweise über Festplattenspiegelung und letztlich doch über verschlüsselte Cloud-Sicherung. Mit dieser Anbindung an die öffentlichen Netzstrukturen geht die grundsätzliche Gefahr des Hackings einher. Die Bedeutung der Cyberkriminalität wird auch in diesem Zusammenhang zunehmend wahrgenommen.

Die Möglichkeiten des Cloud-Computings sind im medizinischen Alltag derzeit noch eingeschränkt. Hierbei werden Patientendaten teilweise an externe Server weitergegeben, weshalb besondere Ansprüche seitens des deutschen und europäischen Datenschutzes im medizinischen Bereich erfüllt werden müssen. Die verschlüsselte Datenspeicherung im Sinne der Sicherung in einer KV(Kassenärztlichen Vereinigung)-zertifizierten Cloud ist hingegen schon weiter verbreitet.

Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

In dieser Rubrik sollen die grundsätzlichen Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, thematisch dargestellt werden. Wenn einzelne konkrete Beispiele besprochen werden, stellt dies eine persönliche Auswahl und keine vollständige Beschreibung aller Möglichkeiten am Markt dar.

Zugang zum System

Einer der wichtigsten Schritte des Menschen beim Auftreten subjektiver Beschwerden stellt deren Zuordnung zu einem möglichen Krankheitsbild dar. Im analogen Regelfall wird dieser Mensch mit Verwandten und Freunden über seine Beschwerden sprechen, es wird ein Termin beim Hausarzt vereinbart werden, weitere Untersuchungen und evtl. die fachärztliche Vorstellung können resultieren.

Heutzutage besitzen die meisten Patienten ein Smartphone [2, 4] und somit Zugang zu Internetsuchmaschinen, wobei insbesondere Google zurate gezogen wird. Durch das Eingeben von Symptomen erhalten Patienten Verdachtsdiagnosen, basierend auf dem Google-eigenen Algorithmus.

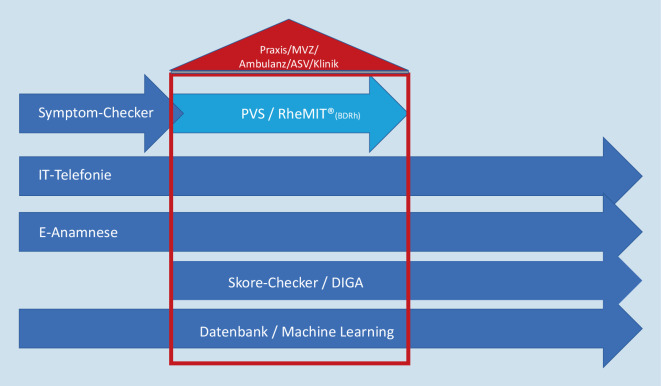

Symptom-Checker können aus den Angaben des Patienten Verdachtsdiagnosen erstellen

Sogenannte Symptom-Checker sind in der Lage durch gezielte Abfrage von Beschwerden und Symptomen durch einen hinterlegten Algorithmus, der möglicherweise durch Machine Learning kontinuierlich angepasst wird, aus den Angaben des Patienten Verdachtsdiagnosen zu erstellen. In Deutschland sind aus Sicht der Rheumatologie vor allen Dingen die Applikation ADA (www.ada.de) und RhePORT (www.rheport.de) [5] zu nennen. In einer multizentrischen Studie erreichten beide Systeme eine vergleichbare Diagnosegenauigkeit [6]. ADA gibt dem Nutzer nach Durchlaufen der Fragen des Algorithmus 4 bis 5 gewichtete mögliche Diagnosen und schlägt vor, diese beim Facharzt abklären zu lassen. Mit RhePORT erhält der Nutzer nach Registrierung und Durchlaufen des mit Bildern hinterlegten Fragebogens ein Scoring, das die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer rheumatischen Erkrankung ausdrückt. Gegebenenfalls wird im Anschluss eine Terminoption bei einem Rheumatologen – dieser muss in RhePORT registriert sein – vermittelt. Nach Bestätigung des Termins durch den Nutzer kann sich dieser beim Facharzt zum vereinbarten Termin vorstellen und seine Symptome fachärztlich abklären lassen.

Anmeldung und Eingang

Zu Beginn jeder Behandlung ist die vertragliche Gegebenheit zwischen potenziellen Patienten und der medizinischen Einheit (Praxis, MVZ [medizinisches Versorgungszentrum], Ambulanz etc.) zu klären. Hierzu müssen die Patientendaten aufgenommen und dokumentiert, die behandelnden Ärzte erfasst, ggf. muss die Versicherungskarte eingelesen und der Behandlungsvertrag rechtsgültig abgeschlossen werden. All diese Schritte werden bei Ankunft des Patienten in der Praxis durchgeführt und benötigen je nach Umfang 10–15 min.

Im Rahmen der Digitalisierung können alle notwendigen Patientendaten und Informationen im Vorfeld elektronisch erfasst werden. Auch der Abschluss des Behandlungsvertrages ist möglich. Dies alles geschieht rechtssicher und muss nicht auf Papier nachdokumentiert werden. Die notwendige Dokumentation erfolgt durch die digitale, im Nachgang nicht veränderbare Signatur.

Auch bereits bekannte Patienten müssen sich regelmäßig an der Anmeldung bzw. Rezeption anmelden. Dieser Zeitaufwand ist mit etwa 5–10 min pro Patienten zu bemessen. Im Alltag wird dies an anderer Stelle bereits regelmäßig durchgeführt und ist jedem Leser seitens des Check-in am Flughafen bestens bekannt.

All jenen Patienten, die mit dem digitalen Zugang Schwierigkeiten haben oder aber weitergehende Informationen benötigen, stehen weiterhin Mitarbeiter an der Anmeldung zur Verfügung. Allerdings haben diese nun mehr freie Kapazität zur Verfügung, da ein Großteil der Patienten über die digitale Anmeldung direkt im Wartezimmer, in der entsprechenden Funktion oder an anderer zugeordneter Stelle Platz genommen hat.

Entsprechende digitale Systeme sind derzeit in Entwicklung bzw. in früher Umsetzung. Die aktuelle Investition ist noch bedeutsam, sodass die Systeme aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt breitere Anwendung finden dürften.

Digitaler Kalender/Terminverwaltung

Ein weiterer großer Zeitfaktor der Arbeit unserer medizinischen Fachassistenz stellt die Terminvereinbarung – physisch vor Ort oder telefonisch – dar. Es gibt in letzter Zeit zunehmend differenziert entwickelte digitale Terminvermittlungssysteme (z. B. Doctolib [doctolib GmbH, Berlin, Deutschland], Samedi [samedi GmbH, Berlin, Deutschland] etc.), die den Patienten ermöglichen, online einen Termin beim Arzt zu buchen. Es können die einzelnen Termintypen ebenso wie der benötigte Zeitbedarf automatisch im individualisierten Kalender der jeweiligen ambulanten Struktur hinterlegt werden. SMS-gesteuerte Terminerinnerungen sind ebenso enthalten wie die Möglichkeit, Termine abzusagen oder umzubuchen. Der Einsatz dieser Technik führt zu erheblicher zeitlicher Entlastung des Praxispersonals mit Bezug auf die Terminverwaltung.

Zu beachten ist, dass dergleichen Terminservicestellen potenzielle Marktmacht gewinnen können. Die zugrunde liegende Verlinkung führt auf diesem Weg der Vernetzung bei einer Google-Abfrage zu einer Höherbewertung des jeweiligen Terminsystems und nicht der ambulanten Struktur. Die individuellen Praxiswebseiten geraten auf diese Weise ins Hintertreffen. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass das dergestalt verlinkte Terminservicesystem Einfluss auf die Auswahl des entsprechenden Arztes nimmt.

Telefonsystem

Die Telefonie ist ein bekannter Störfaktor im Praxisalltag. Gleichwohl stellt sie den essenziell notwendigen Kontakt der ambulanten Struktur nach außen dar. Aufgrund der Vielzahl potenziell nicht beantworteter Anrufe wird seit Jahren die erst analoge, dann digitale Version eines Anrufbeantworters eingesetzt. Allerdings muss dieser jeweils – unterschiedlich aufwendig – seitens der Mitarbeiter abgehört und anschließend beantwortet werden. Zunehmend etabliert sind auch Weichen der Anrufbeantworter, die erlauben, die Bedürfnisse des Patienten entsprechend dessen Angaben einer entsprechenden Vorauswahl zuzuordnen (Terminwunsch, Rezeptbedarf, medizinischer Bedarf, ärztliche Kollegen etc.).

Zusätzlich zur Funktion des Anrufbeantworters sind moderne, IT-gestützte Telefonservicesysteme (z. B. Aaron [Aaron GmbH, Berlin, Deutschland], Praxisconcierge [PraxisConcierge Software GmbH, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland] etc.) in der Lage, aufgesprochenen Text zu verschriftlichen und den Inhalt, mit oder ohne Vorauswahl, entsprechenden Rubriken zuzuführen. Die Mitarbeiter bekommen hiermit einen raschen Überblick über die zu erbringende Leistung. Sie müssen den Anrufbeantworter nicht abhören, sondern können die verschriftlichten Dokumente einzeln abarbeiten und abschließend als erledigt dokumentieren. Sollte die Spracherkennung ungenügend sein, kann der Text individuell mehrmals abgehört werden. Das Anliegen des Patienten kann abgearbeitet werden, der Prozess wird automatisch dokumentiert, und eine kurze SMS-Bestätigung oder Mail-Bestätigung kann versandt werden. Dieser Prozess kann im PVS (Praxisverwaltungssystem) vollständig dokumentiert werden, sodass sowohl die Anfrage des Patienten als auch die Leistung der Mitarbeiter der Praxis dokumentiert werden können.

Ergänzend können diese Systeme Terminerinnerungen per SMS, Mail oder digitalen Anruf an den jeweiligen Patienten generieren. Es können standardisierte Abfragen durchgeführt werden, die seitens einzelner Autoren im Rahmen der Corona-Pandemie intensiv genutzt wurden. Dies alles führt zu einer wesentlichen Entlastung des Praxispersonals und generiert Zeiträume, die anderweitig sinnvoll genutzt werden können.

Praxisverwaltungssysteme (PVS)

Seitens der PVS gibt es die üblichen Player am deutschen Markt. Sollte man die Möglichkeit der Erstauswahl haben oder plant man eine Umstellung des Systems, ist insbesondere auf die Möglichkeit der digitalen Anbindung an dasselbe zu achten. Digitale Applikationen und anderweitige Dokumentationssysteme sowie individuelle Apps sollten mit dem jeweiligen System z. B. durch Freigabe ausreichender Schnittstellen kompatibel sein. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Systeme sind entsprechend finanzieller Möglichkeiten und Angebote naturgemäß stark zu individualisieren.

Dokumentationssystem

Die meisten Praxisverwaltungssysteme sind bezüglich rheumatologischer Standarddokumentation suboptimal ausgestattet. In der Vergangenheit halfen hier insbesondere 3 Systeme aus. RheumaDok (Nils Körber und Joachim Elgas G.b.R., Erlangen, Deutschland), Emil (ITC Service, Marburg, Deutschland) und Dokumed (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Deutschland) ermöglichten es, standardisierte Ergebnisse der Gelenkuntersuchung darzustellen und „Patient reported outcome“-Parameter (PROs) digital (am PC oder auf einem Tablet) zu erfassen und zumindest vereinzelt ins hinterlegte PVS zu überspielen.

Im Jahr 2021 wurde durch den Berufsverband der deutschen Rheumatologen (BDRh) das Dokumentationssystem RheMIT (ITC Service, Marburg, Deutschland) lanciert, mit dem in der Grundfunktion bereits viele rheumatologische Dokumentationsmöglichkeiten gegeben sind und das in den erweiterten Funktionen eine PVS-ähnliche Praxisorganisation (ohne Abrechnungsmodul) anbietet.

Anamnesesysteme

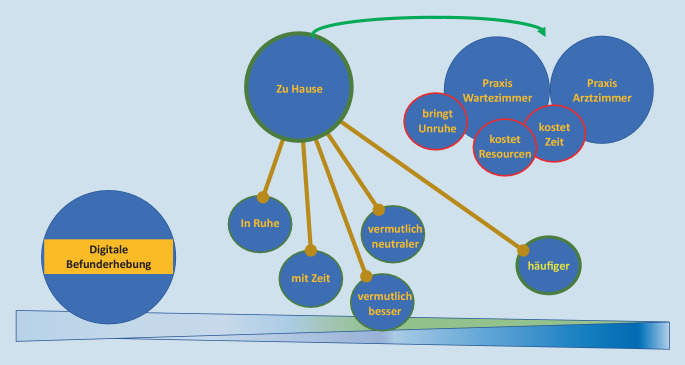

Für alle medizinisch Tätigen ist die Erhebung der Anamnese einer der wichtigsten Bestandteile ärztlicher Kunst. Gleichwohl haben wir uns in der Rheumatologie seit Langem daran gewöhnt, in strukturierter Form anamnestische Angaben im Vorfeld des Erstkontaktes oder des erneuten Kontaktes in Papierform zu erheben bzw. durch unsere Mitarbeiter erheben zu lassen. Digitale Systeme, wie z. B. IDANA (Tomes GmbH, Freiburg, Deutschland), erlauben es nun, vorgefertigte oder individualisierte Fragebögen in digitaler Form via E‑Mail oder App den Patienten zukommen zu lassen. Dies kann insbesondere für Erstvorstellungen, für neue Akutsituationen (zum Beispiel COVID-Pandemie, Grippesaison, Impfungen etc.) oder auch für standardisierte Erhebungsbögen vor Wiedervorstellung (z. B. Score-Fragebögen) erfolgen. Diese Daten werden in datensicherer digitaler Form in die Praxis übertragen und können dort als PDF-Dokument gespeichert werden. Perspektivisch können diese auch in die entsprechenden Abschnitte des jeweiligen Dokumentationssystems themengesteuert abgelegt werden.

Dies soll keineswegs das individuelle Gespräch ersetzen. Es vermittelt der Ambulanz und dem jeweiligen Arzt bereits vor Eintreffen des Patienten eine wesentlich bessere Informationsgrundlage über denselben. Hier führt die Digitalisierung zu einer erheblichen Zeitersparnis, womit das zeitlich begrenzte Behandlungsfenster aufgewertet wird und neue Ressourcen sowie Freiheiten der Kommunikation und des Austausches entstehen.

Scoring und digitale Gesundheitsanwendungen

Die Mehrheit der deutschen Rheumatologen erfasst „patient reported outcomes“ noch analog [7]. In einer deutschen Studie konnte bezüglich einer früher verfügbaren Applikation, RheumaLive (UCB Pharma GmbH, Monheim, Deutschland), einem Medizinprodukt der Klasse 1, gezeigt werden, dass die Dokumentation der Erfassung in Papierform gleichwertig ist [8].

Wie viele Patienten tatsächlich seitens der behandelnden Kollegen in regelmäßigen Abständen bezüglich ihrer PROs befragt werden, ist nicht erfasst. Gleichwohl wird die Bedeutung der PROs in der Erreichung der Remission wissenschaftlich positiv diskutiert [9]. Zudem gibt es erste Ansätze durch Einsatz digital erfasster PROs z. B. im Rahmen der Telemedizin das Tight-control-Betreuungskonzept gleichwertig zur bisherigen physischen Kontrolle umsetzen zu können [10].

Die digitale Erfassung dieser PROs ermöglicht zudem, die Daten- und Informationsdichte zwischen 2 Behandlungsterminen zu verbessern. Schübe, die möglicherweise anderweitig vergessen oder nicht erfasst würden, können somit in die Betrachtung des Krankheitsverlaufes Eingang finden. Perspektivisch könnten kommende Termine auch entsprechend der erfassten Krankheitsaktivität gesteuert werden, sodass Patienten in stabiler Remission in größeren Abständen und Patienten mit digital erfasster Aktivität oder Einschränkung in kürzeren Abständen vorstellig werden könnten. Aktuelle Beispiele für Apps in der Rheumatologie stellen die Applikationen „Abaton RA“ (Abaton GmbH, Berlin, Deutschland) und „RheCORD“ (RheCORD GmbH & Co.KG, Planegg, Deutschland) dar, die den DIGA(digitale Gesundheitsanwendung)-Status beantragen werden bzw. beantragt haben (Abb. 3).

Die Datensicherheit ist von größter Bedeutung

Die digitale Erfassung von PROs kann durch den Einsatz von Applikationen oder aber, wie bereits oben beschrieben, durch das Anamnesesystem erfolgen. In jedem Fall ist die Datensicherheit von größter Bedeutung. Hierbei liegen die Daten bestenfalls ausschließlich beim Patienten und werden nur mit Einverständnis des Patienten dem Arzt zur Verfügung gestellt. Dies kann und sollte möglichst in verschlüsselter Form und ohne Zwischenspeicherung der Daten auf einer externen Serverstruktur erfolgen. Bei den Applikationen mit Bezug zur Medizin ist des Weiteren das Vorhalten eines Medizinproduktstatus zu fordern. Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Bundesgesundheitsministeriums [11] wurde ergänzend die verordnungsfähige DIGA eingeführt, sodass Produzenten einer Applikation unter Beachtung vieler Voraussetzungen, einschließlich eines zu evaluierenden Nachweises der Wirkung, die Anerkennung des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) beantragen können. Diese Applikationen können dann seitens der betreuenden Ärzte an die Patienten via Rezept verordnet werden.

Videosprechstunde

Zu Beginn der Corona-Pandemie stellte sich auch für die rheumatologische Versorgung die Frage, wie unsere Patienten geschützt und weiterhin optimal behandelt werden können. Neben Terminabsagen und telefonischer Beratung kam der Videosprechstunde hierbei grundsätzliche Bedeutung zu.

Dem öffentlichen Aufruf zur Nutzung der Videosprechstunde des Bundesgesundheitsministers Spahn als politisches Signal folgten, beschleunigt durch die aktuelle Situation, anfänglich auch die Umsetzungszahlen der Digitalisierung. Die Telemedizin, d. h. Telefon- und Videosprechstunde, nahm zahlenmäßig stark zu. Der größte Anteil der durchgeführten Videosprechstunden (ca. 75 %) entfiel hierbei allerdings auf die Kollegen der Psychiatrie/Psychologie [12].

Die Bedeutung der Videosprechstunde in der Rheumatologie ist auch in Zeiten der Pandemie begrenzt, die routinemäßige persönliche Betreuung vor Ort in unseren Praxen und Ambulanzen bleibt weiterhin der Standard.

Eine zunehmende Bedeutung ist aber in den kommenden Jahren auch in der Routinebetreuung durch den ergänzenden Einsatz von Applikationen bzw. DIGAs möglich. So könnten Patienten in Krankheitsremission, stratifiziert durch die digitale Erfassung von PROs, ggf. mit verlängerten Kontrollintervallen (z. B. von 3 auf 6 Monate) betreut werden. Dies würde es insgesamt erlauben, eine größere Anzahl von Patienten zu betreuen und auf diesem Weg den Mangel an rheumatologischer Betreuungskapazität zu reduzieren. Der Beleg, dass dies ohne Einbuße der Qualität auch möglich ist, ist bisher nur bei der rheumatoiden Arthritis und nur für kurze Zeiträume von 3 bis 6 Monaten in begrenzten Studien gezeigt worden [10]. Für andere entzündliche Systemerkrankungen stehen diese Daten bisher aus.

Die Videosprechstunde stellt eine optional wertvolle technische Erweiterung in der Betreuung unserer Patienten dar. In der Pandemie ist und war diese insbesondere für Patienten mit Corona-assoziierten Symptomen und Patienten in Quarantäne eine weitere Option. Gleichwohl war die klassische Telefonsprechstunde in der Umsetzung technisch deutlich einfacher und funktionierte daher oft zuverlässiger [13].

Diktiersysteme

Seit Jahren sind vielen Kollegen, denen das 10-Finger-Tastatursystem zu komplex ist, Diktiersysteme bekannt. Diese ermöglichen mehr oder weniger elegant das Einbringen diktierten Textes in die digitale Form. Die Verbesserung der Spracherkennung auch durch Einsatz künstlicher Intelligenz hat aus den anfänglich unzulänglich arbeitenden mittlerweile, wie auch seitens der Smartphones bekannt, exzellente Systeme gemacht.

Digitale Unterschrift

Die rechtssichere Unterschrift in der Medizin ist im Rahmen der Digitalisierung in Deutschland immer noch „problematisch“. In vielen Bereichen, insbesondere der Aufklärung, erscheint immer noch die Papierform mit persönlicher Unterschrift einschließlich evtl. Anmerkungen aus dem individuellen Gespräch zur korrekten Dokumentation notwendig. Gleichwohl kann digital eine sichere und nicht nachträglich veränderbare Signatur geschaffen werden. Hier sind die Hersteller der PVS-Systeme ebenso wie Start-ups in aktueller Entwicklung. Ein deutschlandweiter Rechtsrahmen steht nach Wissen der Autoren derzeit aber aus.

Briefschreibung

Die Einführung des E‑Arztbriefes ist entsprechend dem politischen Entscheidungsprozess bereits in Umsetzung. Die Befundmitteilung wird somit digital deutlich beschleunigt. Ergänzend wird die digitale Befunderfassung hierdurch automatisiert ermöglicht. Die berichtassoziierte Arbeit der Mitarbeiter (Ausdruck, Abordnen, Versand etc.) wird deutlich reduziert.

Standardisierung des Kommunikationsstandards

Zu nennen ist hier die Kommunikation im Medizinwesen (KIM), der Kommunikationsstandard der „gematik“ (gematik GmbH, Berlin, Deutschland) in der Telematikinfrastruktur. Dies wird mit dem Ziel eingeführt, die gesamte medizinische Kommunikation im Gesundheitswesen über diesen Standard laufen zu lassen. Diese umfasst Praxen, Krankenhäuser, Apotheken, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenkassen als auch sonstige Einrichtungen. Hierdurch soll vertrauliche sichere Kommunikation zwischen Sender und Empfänger möglich sein. Die erste Anwendung stellt der oben genannte E‑Arztbrief dar. Weitere Anwendungen wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), das eRezept, Befunde, Röntgenbilder, Heil- und Kostenpläne, Bescheide und Abrechnungen sind angedacht bzw. geplant. Die Voraussetzungen für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur, elektronischer Arztausweis und Konnektoren der Praxen, müssen bereits beantragt sein.

Fortbildung

Die nationalen und internationalen Kongresse, die aktuell rein virtuell stattfinden, haben dem Bedürfnis des persönlichen Austausches nicht entsprochen. Ob und inwieweit Veranstaltungen zukünftig virtuell, hybrid oder in Präsenz stattfinden werden, wird sich daher erst zeigen müssen.

Wissen im Bereich der eHealth ist hierbei Kernvoraussetzung zum sicheren und effektiven Einsatz digitaler Angebote in der rheumatologischen Versorgung [14]. Die umfassende Implementierung von Digital-Health-Inhalten in der Medizinerausbildung bzw. im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen steht bisher noch aus. Allerdings sind bereits heute umfassende Schulungsinhalte zu verschiedenen Bereichen der rheumatologischen Versorgung online verfügbar. So hat z. B. die European League Against Rheumatism (EULAR) in der EULAR School aktuelle Schulungsmodelle (https://esor.eular.org/) überarbeitet, und auch auf dem EULAR Kongress 2021 wurden diesbezüglich Optionen im Rahmen einer Vortragsveranstaltung dargestellt [15]. Ob sich dieser Ansatz und welcher Teil hiervon sich nach dieser Zeit des Experimentierens durchsetzt, wird sich vermutlich in einigen Jahren abschließend zeigen.

Die digitalen Möglichkeiten eröffnen aber auch neue Wege der Schulung betroffener Patienten. So hat der BDRh in Abstimmung mit der DGRh (Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e. V.) Schulungsvideos, die genutzten Basistherapien betreffend, erstellt. Diese können über die Website des BDRh (https://www.bdrh-service.de/mediathek/rheuma-video-coach/) abgerufen werden, aber auch von der individuellen Website einer Praxis verlinkt werden. Auf diese Weise können besprochene Informationen im Voraus oder im Nachgang dem jeweiligen Patienten auch digital, unabhängig von Ort und Zeit vermittelt werden.

Versorgungsforschung

Die Digitalisierung mit standardisierter Erfassung von Patientenbefunden, ärztlichen Untersuchungsbefunden und technischen Befunden sowie die Möglichkeit der Zusammenführung dieser Daten stellt für die Versorgungsforschung mit Routinedaten eine wertvolle Bereicherung dar. Nur mit Einverständnis des Patienten und unter Einsatz anonymisierter Daten kann auf diesem Weg mittels Aggregierung und systematischer wissenschaftlicher Bearbeitung neues Wissen in der Versorgung unserer Patienten generiert werden. Beispiele hierfür sind das deutsche Rheumaregister (Kerndokumentation, Rabbit etc.), die Datenerfassung der Arbeitsgruppe RheumaDatenRhePort (RHADAR) sowie Versorgungsprojekte des BDRh (Deeskalationsprojekt VERho) etc. (Infobox 1).

Infobox 1 Arbeitsgruppen zum Thema Digitalisierung

DGRh, AG Digitalisierung in der Rheumatologie, Sprecherin: Prof. Dr. J. Richter

BDRh, AG IT, Vorsitz: Dr. S. Zinke (www.bdrh.de)

RHADAR, GF Dr. W. Vorbrüggen/Dr. M. Welcker (www.rhadar.de)

DRFZ, RABBIT, Studienleitung: Prof. Dr. A. Zink, Dr. J. Listing, Dr. A. Strangfeld (https://biologika-register.de)

(Diese und weitere Ansprechpartner können über den Verfasser des Beitrags erfragt werden.)

Schnittstellenproblematik

Es ist aus dem Alltag der Smartphones bestens bekannt, dass systemübergreifende Zusammenarbeit unterschiedlicher Softwarestrukturen erhebliche Probleme verursachen kann. Gutes Beispiel hierfür sind die Schwierigkeiten im Datenübertrag aus der Microsoft-Welt in die IOS-Umgebung oder die Android-Systematik.

Zwar sind die Hersteller der PVS KV-seitig aufgefordert bzw. sogar verpflichtet, Datenaustausch zu ermöglichen und hierzu entsprechende Schnittstellen offenzulegen, doch wird dies nach allgemeiner Einschätzung nur sehr zurückhaltend umgesetzt. Der vollständige Übertrag von Daten aus anderweitigen Systemen und deren anschließende Implementierung, z. B. auch aus dem Rheuma Dokumentationssystem RheMIT, ist daher teilweise mit großem Programmieraufwand und Verlust an Nutzerfreundlichkeit (Performance) verbunden. Auch die Implementierung von Applikationsdaten aus z. B. DIGAs, die nach Vorgabe des Gesetzgebers grundsätzlich angeboten werden muss, stellt ein potenzielles technisches Hindernis dar (Abb. 4).

Zielsetzung der Digitalisierung und Einschätzung ihrer Bedeutung

Der Informationstransport auf Papier wird in Zukunft weitgehend verschwinden. Hierdurch werden Datenverlust sowie falsche Zuordnung von Daten und Befunden ebenso wie deren Doppelerhebungen reduziert. Die Informationen werden automatisch an vorgegebener korrekter Stelle abgelegt und an definierte Dokumentationsstellen versandt, sodass dieselbe Information nicht mehrfach aufwendig erhoben bzw. erfragt werden muss.

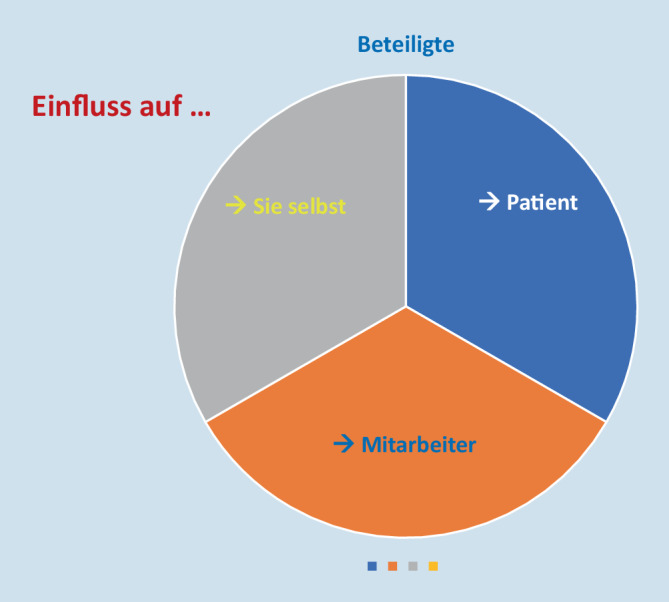

Die Digitalisierung an sich darf hierbei nicht mit dem Ziel des Personalersatzes – Stichwort Gewinnmaximierung – durchgeführt werden, sondern hat die Versorgungsverbesserung mit Unterstützung unserer bisherigen Abläufe zum Ziel. Dieser Auftrag muss gesellschaftspolitisch und ärztlicherseits begleitet, geformt und überwacht werden.

Schlussfolgerung

Die Veränderungen des medizinischen Alltags durch die Digitalisierung schreiten in den letzten 20 Jahren kontinuierlich voran. Die Corona-Pandemie hat dieser, unterstützt durch die Gesundheitspolitik, eine außergewöhnliche Beschleunigung zukommen lassen. Auch in der Kongresslandschaft ist das Thema 2021 im Rahmen des Europäischen Rheumatologenkongresses teilweise aufgenommen worden [16], wobei Deutschland in der Videobetreuung der Patienten im Vergleich zu den großen Flächenstaaten USA, Kanada und Australien der Entwicklung nachfolgt, hingegen in der Entwicklung der Applikationen mit DIGAs einen Spitzenplatz einnimmt.

Wie im Alltag so werden auch in der medizinischen Versorgung vermutlich alle zur Digitalisierung fähigen Arbeitsschritte auch tatsächlich digitalisiert werden. Wir befinden uns hier in einer Situation, die gesellschaftspolitisch mit der Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks vergleichbar ist. Es ist wichtig, die Digitalisierung an sich nicht per se negativ zu bewerten, sondern ihre Auswirkungen auf den Alltag der Patienten und der medizinischen Versorger, also auch uns Ärzten, kritisch zu begleiten. Sollte dies positiv gelingen, bestehen in der Technisierung die Möglichkeit und Chance, Informationen sinnvoll, ethisch verantwortungsvoll und Nutzen stiftend einzubringen. Hierdurch kann im Alltag Zeit in der Betreuung oder in den Gesprächen durch die Handlungsträger gewonnen werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, sogar die „Menschlichkeit“ im Versorgungsalltag zu verbessern. Pflegekräfte, Betreuer, Ärzte etc. können potenziell mehr Zeit mit dem Patienten verbringen und diesem daher besser gerecht werden (Abb. 5).

Fazit für die Praxis

In einer Gesellschaft mit alternder Bevölkerung und hierbei zu erwartender Reduktion des arbeitenden Anteils an der Gesamtbevölkerung ist die Betreuungskapazität, bezogen auf das Verhältnis Patienten zu gesundheitlichem Leistungserbringer, stark unter Druck.

Hier können die Technisierung und Digitalisierung einen Ausgleich schaffen und somit in Zukunft die für uns gewohnte Betreuungsqualität ohne Abstriche oder soziales Splitting entsprechend den wirtschaftlichen Kapazitäten der Bedürftigen sichern.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

M. Welcker erhielt Forschungsmittel von den Firmen AbbVie und Novartis, war in Beratungsgremien der Firmen AbbVie, Amgen, BMS, Galapagos, Gilead, GSK, Hexal, Janssen, Medac, Mylan, Novartis, Pfizer, Sanofi, UCB tätig und erhielt Vortragshonorare von AbbVie, Aescu, Amgen, Biogen, BMS, Berlin Chemie, Galapagos, Gilead, GSK, Hexal, Mylan, Novartis, Pfizer, UCB. Er ist Mitglied des Vorstands des BDRh, der AG „IT“ des BDRh, der DGRh-Kommission „Digitale Rheumatologie“, der RheumaDatenRhePort GbR (RHADAR) und des Bund der Internisten (BDI). F. Popp erhielt Forschungsmittel von der Firma Boehringer und war in einem Beratungsgremium der Firma Mylan und MEDAC tätig. F. Mühlensiepen erhielt Forschungsmittel und Vortragshonorare von der Novartis Pharma GmbH und war in einem Beratungsgremium von Novartis tätig. J. Knitza erhielt Forschungsmittel von den Firmen Novartis, Sanofi, UCB, Thermo Fisher und ist Mitglied des RHADAR(RheumaDatenRhePort)-Beirats. P. Aries war in Beratungsgremien der Firmen AbbVie, BMS, Chugai, Galapagos, Gilead, Janssen, Medac, Mylan, Novartis, Pfizer, Sanofi, UCB tätig und erhielt Vortragshonorare von AbbVie, Amgen, Biogen, BMS, Galapagos, Gilead, GSK, Hexal, Mylan, Novartis, Pfizer, UCB.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Muehlensiepen F, Knitza J, Marquardt W, Engler J, Hueber A, Welcker M. Acceptance of telerheumatology by rheumatologists and general practitioners in Germany: nationwide cross-sectional survey study. J Med Internet Res. 2021;23(3):e23742. doi: 10.2196/23742. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Muehlensiepen F, Knitza J, Marquardt W, May S, Krusche M, Hueber A, Schwarz J, Heinze M, Welcker M. Opportunities and barriers of telemedicine in rheumatology: a participatory mixed-methods-study. JMIR Prepr. 2021;17/03/2021:28794. doi: 10.3390/ijerph182413127. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.AXA (2021) AXA collaborates with Microsoft to create the next generation standard of health and well-being services. https://www.axa.com/en/press/press-releases/axa-collaborates-with-microsoft-to-create-next-gen-health-well-being-services. Zugegriffen: 1. Juni 2021

- 4.Knitza J, Simon D, Lambrecht A, Raab C, Tascilar K, Hagen M, Kleyer A, Bayat S, Derungs A, Amft O, Schett G, Hueber AJ. Mobile health usage, preferences, barriers, and eHealth literacy in rheumatology: patient survey study. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(8):e19661. doi: 10.2196/19661. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Kleinert S, Bartz-Bazzanella P, von der Decken C, Knitza J, Witte T, Fekete SP, Konitzny M, Zink A, Gauler G, Wurth P, Aries P, Karberg K, Kuhn C, Schuch F, Späthling-Mestekemper S, Vorbrüggen W, Englbrecht M, Welcker M, RHADAR Group A real-world rheumatology registry and research consortium: the German RheumaDatenreport (RHADAR) registry. J Med Internet Res. 2021;23(5):e28164. doi: 10.2196/28164. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Knitza J, Mohn J, Bergmann C, Kampylafka E, Hagen M, Bohr D, Morf H, Araujo E, Englbrecht M, Simon D, Kleyer A, Meinderink T, Vorbrüggen W, von der Decken B, Kleinert S, Ramming A, Distler JHW, Vuillerme N, Fricker A, Bartz-Bazzanella P, Schett G, Hueber AJ, Welcker M. Accuracy, patient-perceived usability, and acceptance of two symptom checkers (Ada and Rheport) in rheumatology: interim results from a randomized controlled crossover trial. Arthritis Res Ther. 2021;23:112. doi: 10.1186/s13075-021-02498-8. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Krusche M, Klemm P, Grahammer M, Mucke J, Vossen D, Kleyer A, Sewerin P, Knitza J. Acceptance, usage, and barriers of electronic patient-reported outcomes among German rheumatologists: survey study. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(7):e18117. doi: 10.2196/18117. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Richter JG, Kampling C, Chehab G, Acar H, Becker A, Dieckert M, Schneider M. Patient-reported outcome Instrumente bei Rheumatoider Arthritis – liefert die RheumaLive App valide Daten? 2016. [Google Scholar]

- 9.Kuusalo L, Puolakka K, Kautiainen H, Karjalainen A, Malmi T, Yli-Kerttula T, Leirisalo-Repo M, Rantalaiho V. Patient-reported outcomes as predictors of remission in early rheumatoid arthritis patients treated with tight control treat-totarget approach. Rheumatol Int. 2017;37:825–830. doi: 10.1007/s00296-017-3692-7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.De Thurah A, Stengard-Pedersen K, Axelsen M, Fredberg U, Schougaard LMV, Hjollund NHI, Pfeiffer-Jensen M, Lauberg TB, Tarp U, Lomborg K, Maribo T. Tele-health follow up strategy for tight control of disease activity in rheumatoid arthritis: results of a randomized controlled trial. Arthritis Care Res. 2018;70(3):353–360. doi: 10.1002/acr.23280. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Bundesministerium für Gesundheit (2021) Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/digav.html. Zugegriffen: 4. Juni 2021

- 12.Kassenärztliche Bundesvereinigung (2021) Immer mehr Praxen greifen zur Kamera - Zahl der Videosprechstunden auf über eine Million gestiegen. https://www.kbv.de/html/1150_50419.php. Zugegriffen: 21. März 2021

- 13.Aries P, Welcker M, Callhoff J, Chehab G, Krusche M, Schneider M, Specker C, Richter JG. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e. V. (DGRh) zur Anwendung der Videosprechstunde in der Rheumatologie. Z Rheumatol. 2020;79:1078–1085. doi: 10.1007/s00393-020-00932-x. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Muehlensiepen F, Kurkowski S, Krusche M, Mucke J, Prill R, Heinze M, Welcker M, Schulze-Koops H, Vuillerme N, Schett G, Knitza J. Digital health transition in rheumatology: a qualitative study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18:2636. doi: 10.3390/ijerph18052636. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.EULAR (2021) EULAR projects in education and training. https://apps-congress.eular.org/par21/en-GB/ProgramSearch/Program/?searchstring=&programid=966&pProgramGrade=Scientific&pHideLogin=False&pHidePersonal=False&pShowPrivate=False. Zugegriffen: 13. Juni 2021

- 16.EULAR (2021) Artificial intelligence and machine learning in medicine. https://apps-congress.eular.org/par21/en-GB/ProgramSearch/Program/?searchstring=&programid=652&pProgramGrade=Scientific&pHideLogin=False&pHidePersonal=False&pShowPrivate=False. Zugegriffen: 13. Juni 2021