Abstract

Die Bronchoskopie stellt neben der Lungenfunktion und der radiologischen Bildgebung das wichtigste Diagnostikum bei Patienten mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen dar. Aufgrund des kombinierten Einsatzes flexibler und starrer Bronchoskope kommt sie heutzutage aber auch zunehmend als endoskopisches Therapieverfahren bei pulmonalen Erkrankungen in Frage. Bei thorakalen Tumoren kann die interventionelle Bronchoskopie sowohl in palliativer als auch kurativer Intention zum Einsatz kommen. Neben der bronchoskopischen Tumorbehandlung rückten in den letzten Jahren zunehmend die Techniken der endoskopischen Lungenvolumenreduktion in den Fokus. Darüber hinaus bieten sich Therapiemöglichkeiten für Asthma und chronische Bronchitis sowie bei Atemwegsstenosen und -fisteln.

Schlüsselwörter: Bronchoskopische Eingriffe; Atemwegsstent; Endoskopische Lungenvolumenreduktion; Ablationsverfahren, Tumor; Lungenneoplasien

Abstract

In addition to lung function testing and radiological imaging, bronchoscopy is the most important diagnostic tool in patients with bronchial and pulmonary diseases. Through the combined use of flexible and rigid bronchoscopes, nowadays bronchoscopy can be increasingly used as an endoscopic treatment procedure for pulmonary diseases. In cases of thoracic tumors interventional bronchoscopy provides palliative and curative treatment modalities. Apart from bronchoscopic tumor treatment, techniques for endoscopic lung volume reduction have increasingly come into focus in recent years. Furthermore, treatment options for asthma and chronic bronchitis as well as airway stenosis and fistulas are available.

Keywords: Bronchoscopic surgical procedures; Airway stent; Endoscopic lung volume reduction; Ablation techniques, tumor; Lung neoplasms

Lernziele

Nach Lektüre dieses Beitrags …

überblicken Sie das Instrumentarium der modernen interventionellen Bronchoskopie,

haben Sie einen Einblick in dessen Verwendung bei benignen und malignen Atemwegsstenosen gewonnen,

können Sie kurative Indikationen der Bronchoskopie in der Therapie von Lungentumoren benennen,

ist es Ihnen möglich, die verschiedenen endoskopischen Methoden bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen zu unterscheiden und einzuordnen.

Hintergrund

Die interventionelle Bronchoskopie ermöglicht die minimal-invasive Therapie

Minimal-invasive Therapie

von thorakalen Tumoren

Thorakaler Tumor

und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen

Obstruktive Lungenerkrankung

. Durch die Kombination der flexiblen mit der starren Bronchoskopie kommen die verschiedenen Techniken insbesondere in spezialisierten pneumologischen Abteilungen zur Anwendung. Dabei ist es notwendig, dass auch Allgemeinmediziner und zuweisende Lungenfachärzte die verschiedenen Verfahren und ihre Indikationen kennen und deren Risiken abschätzen können.

Starre Bronchoskopie

Bei der starren Bronchoskopie wird ein Metallrohr unter Sicht translaryngeal in die Atemwege eingeführt. Dabei unterscheidet man kürzere Tracheoskope

Tracheoskop

, die nur bis in die Luftröhre reichen, und längere, starre Bronchoskope

Starres Bronchoskop

, die bis in die Hauptbronchien vorgeschoben werden können. Letztere besitzen eine distale Fensterung

Distale Fensterung

, um auch die Gegenseite zu ventilieren, wenn das distale Ende tief im Hauptbronchus platziert wird. Für den Eingriff ist eine i.v. Vollnarkose

Vollnarkose

notwendig, und die Beatmung der relaxierten Patienten erfolgt meist über eine Jetventilation. Die starre Bronchoskopie ermöglicht dem Untersucher somit einen offenen Zugang zu den Atemwegen.

Die Inspektion der Atemwege erfolgt durch starre Optiken, die über Stablinsen und einen Lichtleiter verfügen. Auf das proximale Ende wird in der Regel eine Videokamera

Videokamera

montiert, um das endoskopische Bild auf einem Monitor und somit für alle Beteiligten sichtbar darzustellen. Über die Optiken können starre Zangen

Starre Zange

geschoben werden, die eine leichte Fremdkörperentfernung und große Biopsien in der Trachea und den Hauptbronchien ermöglichen. Während früher häufig Seitblickoptiken zum Einsatz kamen, um die Oberlappenbronchien einzusehen, wird heutzutage die starre Technik meist mit der flexiblen Bronchoskopie

Flexible Bronchoskopie

kombiniert, die eine Untersuchung bis weit in die Peripherie ermöglicht (Abb. 1).

Die Vorteile der starren Bronchoskopie liegen im schnellen und großlumigen Zugang

Großlumiger Zugang

zu den Atemwegen und in der Möglichkeit, größere Instrumente

Größeres Instrument

einzusetzen [1]. So lassen sich schwere endobronchiale Blutungen durch eine stärkere Absaugung und das leichtere Einbringen von Tamponaden besser handhaben. Ein zentraler Tumor kann direkt mit dem starren Bronchoskop abgeschert (sog. „apple coring“) oder eine benigne Stenose dilatiert und so rasch die Ventilation wiederhergestellt werden (Tab. 1). Durch die kombinierte flexible und starre Technik können die Vorteile beider Verfahren genutzt und z. B. dünne Instrumente über den Arbeitskanal des flexiblen Bronchoskops zielgerichtet vorgeführt werden.

| Starre Bronchoskopie | |

|---|---|

| Vorteile | Nachteile |

|

– Patienten- und Untersucherkomfort – Kontrollierte Ventilation und Oxygenierung – Einsatz größerer Instrumente – Schnelle Extraktion von großen Tumorstücken – Entfernung von Fremdkörpern in den zentralen Atemwegen – Implantation von Silikonstents – Management von Hämoptysen/Komplikationen – Kombination mit der flexiblen Bronchoskopie |

– Vollnarkose – Erhöhter Personalbedarf – Logistik (Ausstattung, Aufwachraum) – Notwendigkeit von Expertise |

Von Nachteil ist der vermehrte Untersuchungsaufwand

Vermehrter Untersuchungsaufwand

, da eine Anästhesiepräsenz notwendig wird. Zudem bedarf es einer gewissen Erfahrung

Erfahrung

des gesamten Untersuchungsteams. Die starre Bronchoskopie wird daher häufig in spezialisierten pneumologischen Abteilungen durchgeführt.

Merke

Die starre Bronchoskopie bietet optimale Untersuchungsbedingungen und wird dabei häufig in Kombination mit der flexiblen Bronchoskopie eingesetzt.

Therapie von Atemwegsstenosen

Die Ursachen zentraler Atemwegstenosen sind vielfältig und können grundsätzlich benigner, deutlich häufiger jedoch maligner Genese sein. Eine interventionelle endoskopische Therapie kann dann indiziert sein, wenn das Ausmaß der Stenose in der Trachea, den Haupt- und Lappenbronchien oder im Bronchus intermedius respiratorische Beschwerden

Respiratorische Beschwerden

verursacht und durch den Eingriff eine Symptomlinderung zu erwarten ist. Präinterventionell sollte zur Planung des Eingriffs eine Computertomographie des Thorax vorliegen, um die Stenose in Kenntnis der benachbarten anatomischen Strukturen und insbesondere der mediastinalen Gefäße beurteilen zu können. Die individuelle Vorgehensweise

Individuelle Vorgehensweise

richtet sich nach Gewebeart und Konfiguration der Stenose sowie nach der Bedrohlichkeit der respiratorischen Einschränkung und somit der Dringlichkeit

Dringlichkeit

des Eingriffs. Grundsätzlich werden zentrale Atemwegstenosen in 3 Arten eingeteilt:

endoluminal,

extraluminal oder

kombiniert endo- und extraluminal [2].

Thermisch-ablative Verfahren

Thermisch-ablative Verfahren kommen überwiegend zur Reduktion endoluminalen Gewebes oder zur Blutstillung

Blutstillung

Laser.

In Abhängigkeit des verwendeten Lasers (CO2, Nd:YAG [Nd: Neodym, YAG: Yttrium-Aluminium-Granat], Diode) kann Gewebe entweder präzise geschnitten, koaguliert oder vaporisiert werden. Die Eindringtiefe

Eindringtiefe

(2–8 mm) und somit das Ausmaß des Tumordebulkings sind von der ausgewählten Laserleistung

Laserleistung

und der Pulszeit

Pulszeit

abhängig. Der hämostatische Effekt ist limitiert, und die zeitlich verzögerte Gefahr der Gewebeperforation sollte beachtet werden.

Argon-Plasma-Koagulation (APC).

Die APC ist im Vergleich zum Laser aufgrund der geringeren Anschaffungskosten häufiger verfügbar und kann als kontaktfreies Verfahren aufgrund ihres Wirkungsprofils und verfügbarer Sonden mit axialer, lateraler und radialer Auslassform neben Koagulation

Koagulation

und Vaporisation

Vaporisation

auch eine zirkumferente Hämostase

Zirkumferente Hämostase

im endoskopisch einsehbaren Bereich erzielen. Ihre Eindringtiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, beträgt aber in der Regel 2–3 mm.

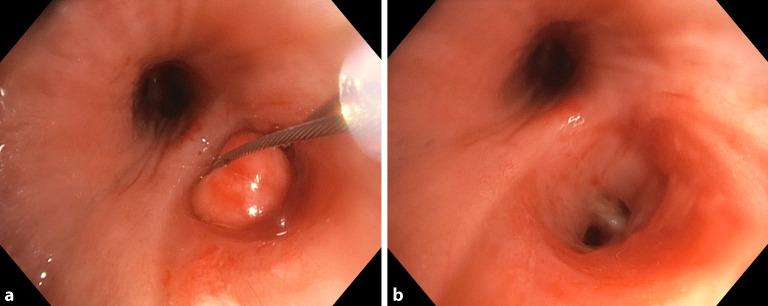

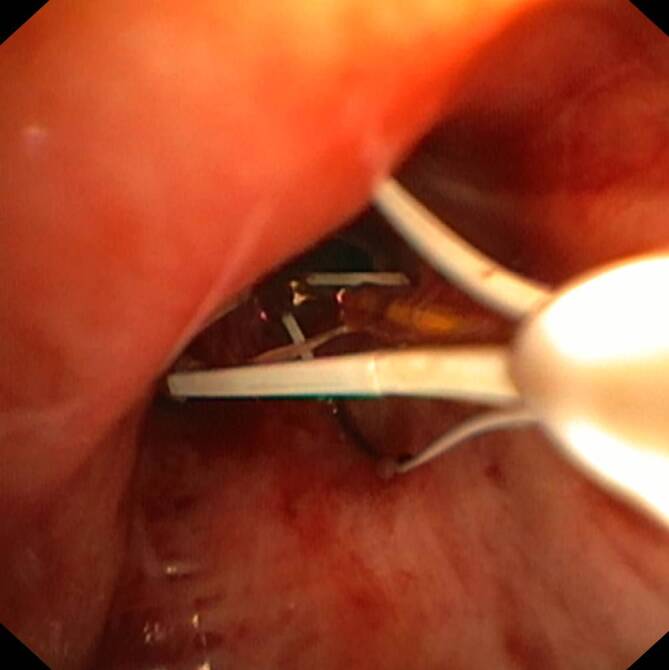

Hochfrequenzchirurgiemesser/Schlinge.

Die monopolare Elektrochirurgie

Monopolare Elektrochirurgie

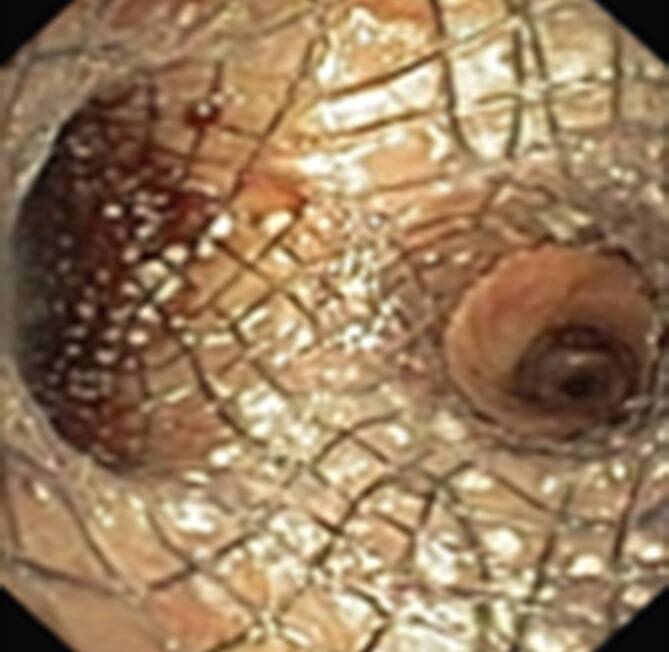

nutzt die Gewebeeffekte Schneiden und Koagulieren gleichzeitig und kommt bei der endobronchialen Anwendung des chirurgischen HF-Messers (HF-: Hochfrequenz-; radiäres Einschneiden einer kurzstreckigen benignen Stenose) oder der elektrischen Schlinge (Abtragung kleinbasiger oder gestielter, exophytischer Tumoren) zum Einsatz (Abb. 2; [3]).

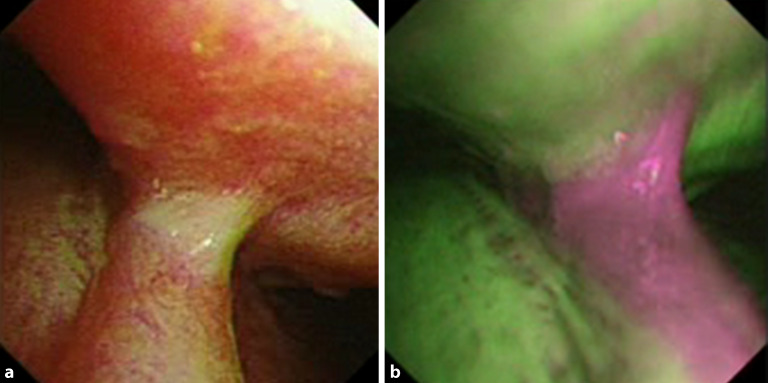

Kryosonde.

Die Kryosonde kann bei Atemwegsstenosen entweder durch Entfernung angefrorener Gewebestücke (Tumor, Granulationsgewebe) in Form der Kryorekanalisation

Kryorekanalisation

mit Soforteffekt oder durch wiederholtes Anfrieren und Auftauen in Form der Kryotherapie durch Gewebedevitalisierung

Gewebedevitalisierung

mit verzögertem Effekt eingesetzt werden (Abb. 3; [4]).

All diesen thermisch-ablativen Verfahren ist gemeinsam, dass sich zeitlich verzögert Fibrin- und Nekrosebeläge bilden, die ggf. im Rahmen eines „second looks“

„Second look“

nach 2–4 Tagen entfernt werden sollten.

Cave

Um einen endobronchialen Brand zu vermeiden, ist es bei der Anwendung von Laser, APC oder HF-Chirurgie essenziell, die Sauerstoffkonzentration in der Inspirationsluft auf unter 40 % zu reduzieren.

Atemwegsstents

Der Effekt einer Trachea- oder Bronchusdilatation

Bronchusdilatation

ist meist nur passager und erfolgt entweder mit dem starren Bronchoskop oder mit kontrastmittelgefüllten Ballonkathetern. Um Traumata und unkontrollierte Gewebeeinrisse zu vermeiden, wird ein vorheriges radiäres Einschneiden mittels Laser oder HF-Messer empfohlen.

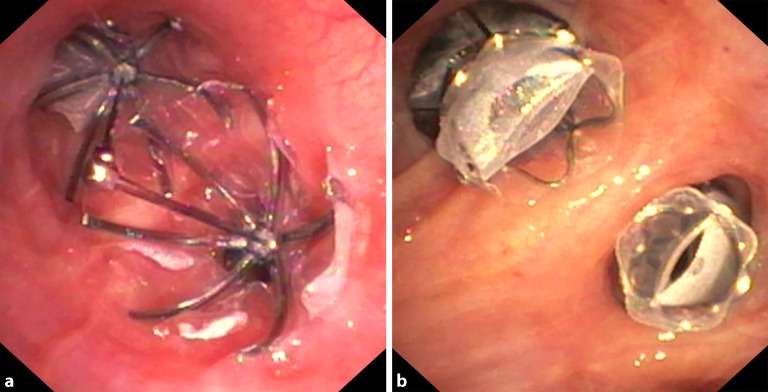

Nach mechanischer Rekanalisation kombinierter maligner Stenosen oder einer Ballondilatation ist zur Aufrechterhaltung des Lumens häufig eine Stentimplantation erforderlich. Es stehen Stents aus unterschiedlichen Materialien (Metall, Silikon), Größen und Formen (gerade, Y‑ bzw. J‑förmig) zur Verfügung. Selbstexpandierende Metallstents

Selbstexpandierender Metallstent

(SEMS) bestehen in der Regel aus Nitinol und können vollständig, teil- oder unbeschichtet sein. Im Vergleich zu Silikonstents

Silikonstent

migrieren sie seltener, führen jedoch häufiger zur Ausbildung von Granulationsgewebe an den Stentenden [1, 5].

Gerade Stents

Gerader Stent

können Stenosen in der Trachea und den Hauptbronchien überbrücken. Bei Bifurkationstumoren, die sowohl die Trachea als auch einen oder beide Hauptbronchien einengen und somit zu einer bedrohlichen Atemwegsverlegung führen können, sind Stents in Y‑Form

Y‑Form

zu bevorzugen (Abb. 4). Für Stenosen in Lappenbronchien oder deren Aufzweigungen und für besondere anatomische Gegebenheiten können individuelle Spezialanfertigungen

Individuelle Spezialanfertigung

erforderlich sein. Nicht selten ist jedoch mit Komplikationen in Form von Sekretverhalt, Materialfrakturen, Coverablösung, Migration und der Ausbildung von Granulationsgewebe zu rechnen.

Die Indikation zur Stentimplantation sollte bei benignen Stenosen aufgrund der Komplikationen kritisch gestellt werden, und hierfür sollten Silikonstents bevorzugt werden. In der Entwicklung befinden sich sog. biologisch abbaubare Stents, die sich nach einer Latenz von 3–4 Monaten wieder auflösen [6].

Merke

Nach jeder Stentimplantation sollte eine konsequente Stentpflege durch regelmäßige Inhalation von Kochsalzlösung, ggf. ergänzt durch Atemphysiotherapie, erfolgen, im Bedarfsfall sollten endoskopische Stentkontrollen angeschlossen werden.

Tracheoösophageale Fisteln (TÖF)

Maligne TÖF

Maligne TÖF

treten bei Ösophaguskarzinomen

Ösophaguskarzinom

(10 % im Krankheitsverlauf), seltener auch bei zentralen Lungenkarzinomen

Zentrales Lungenkarzinom

auf. Die Entstehung wird durch eine Radiochemotherapie und eine ösophageale Stenteinlage begünstigt (Abb. 5; [1]).

Benigne TÖF

Benigne TÖF

entstehen iatrogen durch traumatische Intubation oder den Cuff-Druck bei Langzeitbeatmung sowie im Rahmen von Thoraxtraumen oder entzündlichen Erkrankungen des Mediastinums.

Durch die TÖF kommt es zur Aspiration nach dem Schlucken, und die Patienten können oral keine Flüssigkeiten oder Nahrung mehr zu sich nehmen. Eine TÖF stellt daher stets eine gravierende Komplikation

Gravierende Komplikation

mit hoher Mortalität dar.

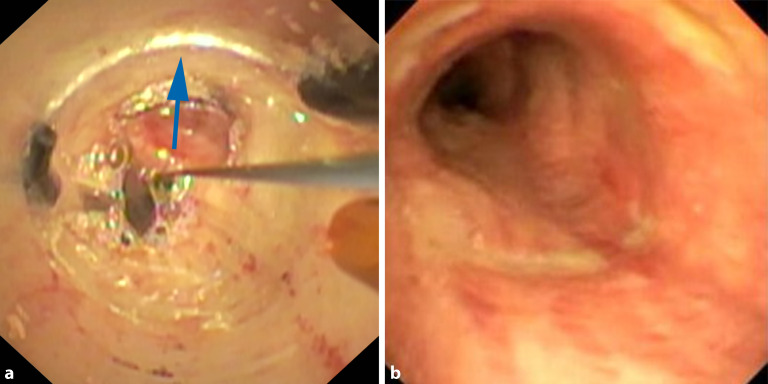

Die Diagnostik erfolgt radiologisch mit einem Ösophagusbreischluck

Ösophagusbreischluck

und/oder endoskopisch unter Sicht oder durch den Nachweis von Farbstoffübertritt

Farbstoffübertritt

in die Atemwege (Abb. 6).

Während bei der benignen TÖF die Option einer chirurgischen Sanierung geprüft werden muss, kommt bei der malignen TÖF meist nur eine endoskopische, palliative Therapie in Frage [7]. Zunächst wird ein Einfachstent

Einfachstent

eingebracht, bevorzugt auf der Seite des Ösophagus. Liegt neben der TÖF eine Atemwegsstenose vor, sollten primär die Atemwege mittels Stent geschient werden. Eine Doppelstentversorgung

Doppelstentversorgung

ist erforderlich, wenn die TÖF durch einen Einfachstent nicht ausreichend verschlossen werden kann oder der Ösophagusstent durch extrinsische Kompression eine Atemwegsstenose verursacht. Bevorzugt werden beschichtete SEMS, die sich der Wand eng anlegen und die Ränder der TÖF jeweils um 2 cm überragen. Bei Lokalisation der TÖF in der distalen Trachea oder im proximalen linken Hauptbronchus muss evtl. ein Y‑Stent verwendet werden [8].

Die endoskopische Abdichtung der TÖF ermöglicht die orale Nahrungsaufnahme und führt so zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität dieser Patienten [9].

Cave

Bei Doppelstentversorgung einer TÖF besteht die Gefahr einer Drucknekrose des dazwischen liegenden Gewebes, sodass sich die Fistel weiter vergrößern oder ein Stent perforieren können.

Bronchoskopische Tumortherapie

Die interventionelle Bronchoskopie ermöglicht neben der palliativen Tumortherapie

Palliative Tumortherapie

maligner Atemwegsstenosen auch die kurative Behandlung

Kurative Behandlung

kleiner zentraler oder peripherer Lungenkarzinome.

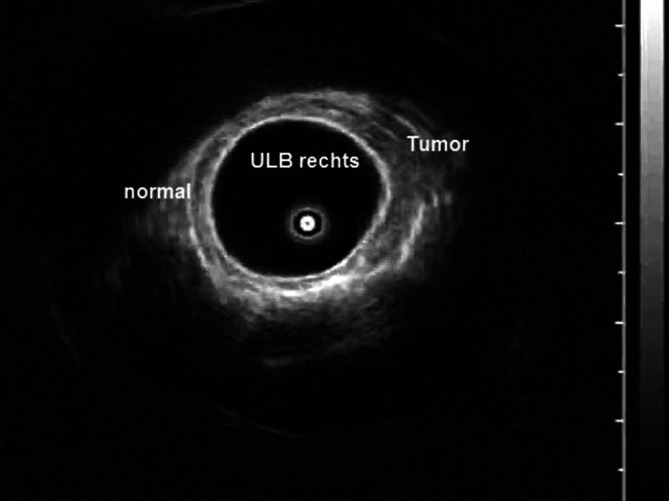

Frühkarzinome der zentralen Atemwege

Die Karzinogenese des zentralen Plattenepithelkarzinoms

Zentrales Plattenepithelkarzinom

ist ein mehrstufiger Prozess, von den präkanzerösen Stadien der leicht-, mittel- und schwergradigen Dysplasie bis hin zum Carcinoma in situ. Invasive Frühkarzinome sind durch das Überschreiten der Basalmembran definiert. Solange sie den Bronchialknorpel nicht durchbrechen, sind sie einer bronchoskopischen Therapie zugänglich. Dies ist in der Regel bei flachem, radiologisch okkultem Wachstum gegeben, das mittels endobronchialem Ultraschall

Endobronchialer Ultraschall

(EBUS) nachgewiesen werden sollte ([10]; Abb. 7).

Eine chirurgische Resektion ist bei zentraler Lage dieser Läsionen mit einem hohen Parenchymverlust verbunden und kann bei eingeschränkter kardiopulmonaler Reserve oder bei syn- oder metachronem, multilokulärem Auftreten von Lungenkarzinomen unmöglich sein. In diesen Fällen kommt eine bronchoskopische Therapie in Frage, jedoch müssen die Tumorgrenzen insbesondere distal vollständig im endoskopisch einsehbaren Bereich liegen. Eine Autofluoreszenzbronchoskopie

Autofluoreszenzbronchoskopie

kann hier hilfreich sein (Abb. 8). Zudem sollten Lymphknoten- und Fernmetastasen sicher ausgeschlossen sein.

Verschiedene Modalitäten der Gewebedestruktion kommen in Frage, die je nach lokaler Verfügbarkeit und Erfahrung gewählt werden können. Die beste Datenlage besteht für die photodynamische Therapie

Photodynamische Therapie

(PDT), die allerdings technisch aufwändig ist. Auch der Elektrokauter, die Kryotherapie und die Lasertherapie können zum Einsatz kommen [11]. Bei einer Tumorausdehnung über die Bronchialwand hinaus kann eine endoluminale Hochdosisbrachytherapie

Hochdosisbrachytherapie

(HDR-Brachytherapie) mit Iridium192, evtl. in Kombination mit der PDT, eine Therapieoption darstellen [12]. Ein enges bronchoskopisches Follow-up in der Nachsorge ist obligat.

Periphere Lungentumoren

Der periphere Lungenrundherd

Peripherer Lungenrundherd

stellt eine große Herausforderung in der diagnostischen Bronchoskopie dar. Durch die Einführung der radiären Ultraschallsonde, der elektromagnetischen Navigation und der virtuellen Bronchoskopie in den Diagnostikalgorithmus – zusammen mit der Verfügbarkeit ultradünner Bronchoskope – jedoch verbesserte sich die Erreichbarkeit kleinerer, peripherer Läsionen ([13]; Abb. 9). Der transparenchymale Zugang nach Punktion der Bronchialwand und die roboterassistierte Bronchoskopie

Roboterassistierte Bronchoskopie

stellen zusätzliche Weiterentwicklungen der peripheren Bronchoskopie dar [14, 15].

Mit Hilfe dieser Navigationstechniken lassen sich auch Therapiesonden an periphere maligne Herde heranführen. Erprobt werden die Radiofrequenz- und Mikrowellenablation, die Kryoablation, die Vaporablation und die photodynamische Therapie [16, 17, 18]. Diese Methoden müssen gegenwärtig als experimentell angesehen werden, die Evidenz beruht auf unkontrollierten Fallserien

Unkontrollierte Fallserie

. Außerdem müssen sie mit der stereotaktischen Radiatio konkurrieren. Die Bronchoskopie könnte aber die Gewebsdiagnose, das mediastinale Staging und eine endoskopische, kurative Therapie in einem komplikationsarmen Eingriff verbinden.

Merke

Die bronchoskopische Therapie zentraler Frühkarzinome erfordert ein sorgfältiges Staging, die interdisziplinäre Indikationsstellung sowie hohe Expertise in der angewandten Methode und ein engmaschiges endoskopisches Follow-up. Die bronchoskopische Therapie von peripheren Lungenrundherden ist derzeit noch experimentell und sollte nur in Studien durchgeführt werden.

Endoskopische Lungenvolumenreduktion

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD

COPD

[„chronic obstructive pulmonary disease“]) führt aufgrund einer irreversiblen Schädigung von Bronchien und Lunge zu einem Lungenemphysem mit zunehmender Überblähung und Verminderung der Gasaustauschfläche. Patienten mit einem schweren Lungenemphysem

Lungenemphysem

leiden unter Atemnot und der Einschränkung ihrer Belastbarkeit und somit an einer reduzierten Lebensqualität. Ursache ist eine ausgeprägte statische und dynamische Überblähung der krankhaft veränderten Lunge [19].

Durch Ausschaltung stark überblähter Lungenareale führt die Lungenvolumenreduktion

Lungenvolumenreduktion

(LVR) zu einer Verbesserung der Lungenfunktion, der Belastbarkeit, der Lebensqualität sowie der Lebenserwartung. Sie kann chirurgisch oder endoskopisch erfolgen [20, 21].

Bronchoskopische Ventilimplantation

Die bronchoskopische Ventilimplantation ist das am häufigsten angewendete und am besten evaluierte Verfahren zur endoskopischen Lungenvolumenreduktion (ELVR). Durch das Einbringen kleiner Einwegventile

Einwegventil

in die Bronchien wird der Lufteinstrom in den Ziellappen blockiert, während Luft und Sekret weiterhin ausströmen können. Dies führt zu einer Entlüftung des nachgeschalteten Lungenparenchyms bis hin zu einer vollständigen Atelektase

Atelektase

. Zwei verschiedene Ventiltypen mit demselben Wirkmechanismus stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung (Abb. 10).

Die bronchoskopische Ventilimplantation kann in Lokalanästhesie oder Vollnarkose über einen Einführungskatheter erfolgen, der die selbstexpandierenden endo- bzw. intrabronchialen Ventile freigibt. Eine sichere Platzierung

Sichere Platzierung

ohne Leckage ist Voraussetzung für eine erfolgreiche ELVR.

In Studien wurde nachgewiesen, dass nur der unilaterale und vollständige Verschluss

Vollständiger Verschluss

des am meisten zerstörten Lungenlappens zu einer ausreichenden LVR und somit einer klinisch relevanten Verbesserung von Lungenfunktion, 6‑min-Gehstrecke und Lebensqualität führt [22, 23, 24, 25]. Bei Nachweis einer postinterventionellen Atelektase

Postinterventionelle Atelektase

haben die Patienten zudem einen signifikanten Überlebensvorteil

Signifikanter Überlebensvorteil

[26]. Dabei können Menschen mit schwerem heterogenem und homogenem sowie ober- als auch unterlappenbetontem Emphysem von der Technik profitieren [25, 27]. Bei fehlendem Ansprechen ist das Verfahren reversibel.

Voraussetzung für die Ventiltherapie ist jedoch der Ausschluss einer kollateralen Ventilation (CV). Durch eine solche würde eine LVR durch das Wiederbelüften des behandelten Lungenlappens über Parenchymbrücken zum benachbarten Lappen verhindert werden. Daher muss vorher eine sog. Fissurenanalyse in einer hochauflösenden Computertomographie (CT) erfolgen. Bei einer Fissurenintegrität

Fissurenintegrität

(FI) > 95 % kann von einer fehlenden oder nur geringen CV ausgegangen werden, während eine FI < 80 % als Zeichen für eine bestehende CV gewertet wird. Liegt die FI dazwischen, wird eine bronchoskopische CV-Messung

Bronchoskopische CV-Messung

empfohlen [28]. Dabei blockiert ein Ballonkatheter den Ziellappen und misst den Fluss der ausströmenden Luft über die Zeit. Ein Versiegen des Luftstroms spricht dann für eine fehlende CV.

Die wichtigste Komplikation ist der Pneumothorax

Pneumothorax

, der in ca. 20 % der Fälle, meist in den ersten 3 Tagen nach Ventilimplantation, auftritt [29]. Da diese Komplikation lebensbedrohlich für die lungenkranken Patienten sein kann, sind eine stationäre Überwachung

Stationäre Überwachung

in dieser Zeit sowie ein interdisziplinäres Komplikationsmanagement mit ggf. Drainageneinlage und Ventilentfernung notwendig [30]. Eine weitere Komplikation ist eine postinterventionelle COPD-Exazerbation

Postinterventionelle COPD-Exazerbation

, begünstigt durch die Bronchoskopie, während Hämoptysen und Infektionen distal der Ventile selten auftreten.

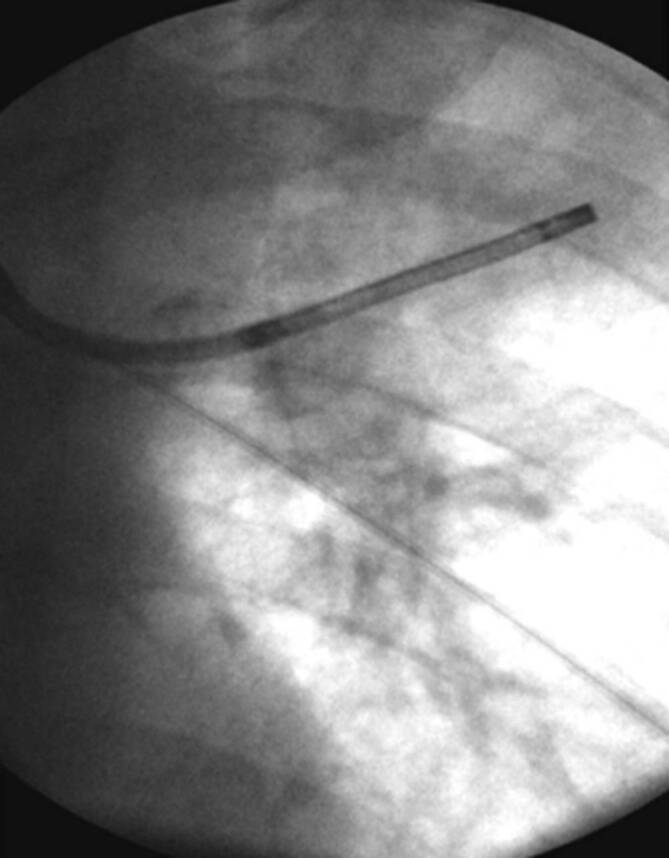

Coil-Implantation

Zu den nichtokkludierenden Verfahren der ELVR zählt die sog. Coil-Implantation. Durch das Einbringen von vorgeformten Nitinolspiralen

Vorgeformte Nitinolspirale

(Coils) in die Lungenperipherie kommt es durch das Zusammenziehen zur Kompression des behandelten Parenchyms mit Verbesserung der Rückstellkräfte. Die Implantation von jeweils bis zu 14 Coils in 2 kontralaterale Lungenlappen erfolgt unter Röntgendurchleuchtung (Abb. 11).

Coils sind unabhängig von einer CV. Der Nachteil besteht in der fehlenden Reversibilität

Fehlende Reversibilität

und den relativ hohen Kosten. Signifikante Verbesserungen der Lungenfunktion, Belastbarkeit und Lebensqualität werden insbesondere bei einem Residualvolumen (RV) von > 225 % vom Soll gesehen [31]. Typische Komplikationen sind COPD-Exazerbationen, postinterventionelle Hämoptysen

Postinterventionelle Hämoptyse

sowie eine überschießende inflammatorische Begleitreaktion. Da die Effekte nicht immer klinisch relevant und anhaltend waren, werden die Coils derzeit weiterentwickelt und stehen nur in klinischen Studien zur Verfügung [32].

Bronchoskopische Thermoablation

Bei der bronchoskopischen Thermoablation (BTVA) wird durch bronchoskopisch eingebrachten Wasserdampf eine lokale Pneumonitis

Lokale Pneumonitis

induziert. Die narbige Ausheilung führt dann zu einer LVR. Das Verfahren ist unabhängig von einer CV, insbesondere Patienten mit einer hohen intralobären Heterogenität kommen für diese segmentale Behandlung

Segmentale Behandlung

in Frage [33].

Da eine überschießende Entzündungsreaktion

Überschießende Entzündungsreaktion

auftreten kann, wurde das behandelbare Lungenvolumen auf < 1400 ml/Prozedur beschränkt. Bei Bedarf kann die BTVA ein weiteres Mal durchgeführt werden. Das Verfahren ist zugelassen, wird aber von den Kostenträgern derzeit nicht finanziert.

Therapievoraussetzungen

Während die bronchoskopische Anwendung der verschiedenen Verfahren zur ELVR technisch relativ einfach ist, stellen die Patientenselektion und die Auswahl des richtigen Verfahrens die eigentliche Herausforderung dar. Für eine ELVR kommen Patienten mit fortgeschrittener COPD und schwerem Lungenemphysem in Frage (Tab. 2). Dabei müssen die patientenindividuellen Therapieoptionen ausgeschöpft sein. Mit einer hochauflösenden CT des Thorax können der Emphysemindex bestimmt, die Emphysemverteilung visualisiert und die FI analysiert werden (Abb. 12). Für die Indikationsstellung ist eine Diskussion in einer interdisziplinären „Emphysemkonferenz“

Interdisziplinäre „Emphysemkonferenz“

notwendig. Das behandelnde Zentrum muss zudem die gesetzlichen Strukturvoraussetzungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erfüllen [34].

| Auswahlkriterien endoskopische Lungenvolumenreduktion (ELVR) | |

|---|---|

| Einschluss | FEV1 < 45 % vom Soll |

| RV > 200 % im Soll | |

| Dyspnoescore (mMRC) ≥ 2 Punkte | |

| Emphysemnachweis in der hochauflösenden CT | |

| Fissurenanalyse/bronchoskopische Messung der CV | |

| Ausschöpfung der patientenindividuellen Therapiemöglichkeiten | |

| Fallvorstellung in einer interdisziplinären Emphysemkonferenz | |

| Erfüllung der Strukturvoraussetzungen (laut Beschluss des G‑BA) | |

| Ausschluss | Fortgesetztes Rauchen |

| Bronchiektasen | |

| Schwere (!) pulmonale Hypertonie | |

CV Kollateralventilation, CT Computertomographie, FEV1 forciertes exspiratorisches Volumen in 1 s, G‑BA Gemeinsamer Bundesausschuss, mMRC „modified Medical Research Council“, RV Residualvolumen

Merke

Bei sorgfältiger Patientenselektion kann die ELVR die Lungenfunktion, Belastbarkeit und Lebensqualität bei Patienten mit schwerem Lungenemphysem verbessern. Die Anwendung der Verfahren ist dabei qualifizierten Zentren nach Vorgaben des G‑BA vorbehalten.

Therapie obstruktiver Atemwegserkrankungen

Die Entwicklung bronchoskopischer Radiofrequenzablationsverfahren

Bronchoskopisches Radiofrequenzablationsverfahren

(RFA) ermöglichte die gezielte thermische Destruktion von bronchialen und parabronchialen Strukturen bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen. Sie stellen somit eine mögliche additive Therapieoption bei verschiedenen Krankheitsentitäten dar.

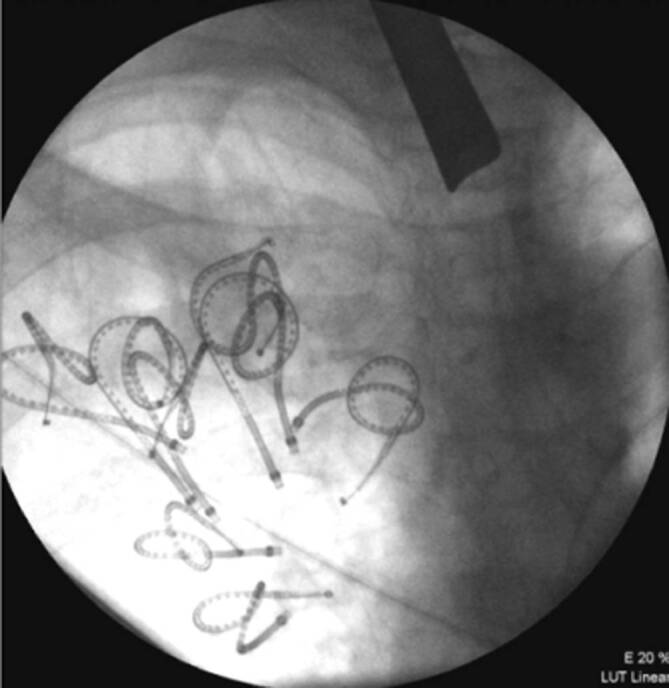

Bronchiale Thermoplastie bei Asthma

Die bronchiale Thermoplastie (BT) kann bei Patienten mit weiterhin unkontrolliertem Asthma trotz maximaler inhalativer und medikamentöser Therapie zur Anwendung kommen. Mit Hilfe der RFA wird dabei die glatte Muskulatur der Atemwege durch kontrollierte Wärme zerstört. Entsprechend den Studienprotokollen werden zunächst der rechte, dann der linke Unterlappen

Unterlappen

und abschließend beide Oberlappen

Oberlappen

in verschiedenen Sitzungen behandelt [35]. Der Mittellappen wird aufgrund des Risikos eines Mittellappensyndroms

Mittellappensyndrom

bisher nicht behandelt.

Über den Arbeitskanal eines flexiblen Bronchoskops

Flexibles Bronchoskop

wird der RFA-Katheter in das Bronchialsystem bis auf subsegmentale Ebene eingeführt. Durch Aufspreizen eines an der Spitze befindlichen Körbchens erreicht man zirkulären Kontakt, bevor die Energie für jeweils 10 s appliziert wird (Abb. 13). Anschließend wird das geschlossene Körbchen atraumatisch 5 mm weiter proximal positioniert und die Behandlung wiederholt, bis alle erreichbaren Bronchien behandelt sind.

Die Schleimhaut wird dabei nicht alteriert, allerdings kann es im Anschluss zu einer vorübergehenden Verschlechterung des Asthmas kommen. Bei Verdacht auf eine übermäßige Fibrinausschwitzung sollte eine Clean-up-Bronchoskopie

Clean-up-Bronchoskopie

durchgeführt werden.

Insgesamt profitieren die Patienten von einer bronchialen Thermoplastie weniger bezüglich der Lungenfunktion als vielmehr der Symptomkontrolle

Symptomkontrolle

, wobei die Verbesserungen sehr unterschiedlich ausfallen können [36].

Gezielte Denervierung bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung

Bei der „targeted lung denervation“ (TLD) wird bronchoskopisch der N. vagus

N. vagus

an beiden Hauptbronchien abladiert. Mittels einer flexiblen, wassergekühlten Sonde werden beide Lungen mit hochenergetischer RFA gezielt denerviert und die periphere Azetylcholinausschüttung reduziert. Die Bronchialwand wird dabei durch die Kühlung geschont. Insgesamt sind pro Hauptbronchus 4 RFA-Applikationen über jeweils 2 min notwendig, die aber alle in einer Prozedur durchgeführt werden können (Abb. 14).

Durch die hohe Energie kann es bei fehlerhafter Positionierung zu einer Bronchusperforation

Bronchusperforation

oder bei Affektion des ösophagealen N. vagus zu einer Gastroparese

Gastroparese

kommen. Das Verfahren ist anspruchsvoll und sollte daher nur von geübten interventionellen Pneumologen und derzeit nur in Studien durchgeführt werden.

Obwohl es durch die TLD zu einem additiven Effekt zur inhalativen Bronchodilatation kommt, profitieren die derart Behandelten insbesondere von einer Reduktion ihrer Exazerbationsrate [37]. Geeignet sind daher Patienten mit mittel- bis schwergradiger COPD und häufigen Exazerbationen.

Rheoplastie bei chronischer Bronchitis

Patienten mit einer schweren chronischen Bronchitis leiden insbesondere unter der vermehrten Sekretbildung

Vermehrte Sekretbildung

. Mit Hilfe der Rheoplastie (RP) können die glandulären Zellen der Bronchialschleimhaut in den zentralen Atemwegen zerstört werden, was zu einer klinisch relevanten Verbesserung der Sekretproblematik führt.

Ähnlich wie bei der BT werden bei der RP ein Drahtkörbchen über das flexible Bronchoskop in das Bronchialsystem eingeführt und alle sichtbaren Bronchien mittels RFA behandelt. Die RP erfolgt dabei seitengetrennt und somit zweizeitig. Ein Effekt ist erst im Verlauf zu erwarten, der aber vermutlich auch über längere Zeit anhält [38]. Derzeit ist die RP im Rahmen einer Registerstudie

Registerstudie

in Deutschland verfügbar, eine europäische randomisiert-kontrollierte Studie ist geplant.

Merke

Neue bronchoskopische Techniken zur Therapie von Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen befinden sich in der Entwicklung. Diese RFA-basierten Verfahren stehen aber derzeit nur in klinischen Registern und Studien zur Verfügung.

Risikomanagement in der interventionellen Bronchoskopie

In den letzten Jahren kam es zu einer Weiterentwicklung der interventionellen Bronchoskopie hin zu immer invasiveren und komplexeren Verfahren. Hieraus resultieren untersuchungsassoziierte Risiken

Untersuchungsassoziiertes Risiko

, die sich grundsätzlich in 3 Gruppen differenzieren lassen. Die konsequente Beachtung dieser Problemfelder ermöglicht es, die Sicherheit des Patienten und der Untersucher zu erhöhen sowie verfahrensassoziierte Komplikationen zu reduzieren oder ihnen sicher zu begegnen.

Patientensicherheit/Patientenidentifikation

In Anlehnung an die chirurgische Sicherheitscheckliste der WHO („World Health Organization“, Weltgesundheitsorganisation) von 2009 werden modifizierte Sicherheitschecklisten

Sicherheitscheckliste

auch für Endoskopieabteilungen empfohlen. Nachweislich können sie die Sicherheitskultur verbessern und tragen zur Fehlervermeidung und Patientensicherheit bei [39]. Neben einzelnen Überprüfungsschritten im Rahmen der Patientenvorbereitung ist das Teambriefing

Teambriefing

(„team time-out“) als letzte Sicherheitsstufe unmittelbar vor dem Eingriff bei noch wachem Patienten Kern des Check-ups. Es dient der Vorstellung untereinander, der eindeutigen Identifikation des Patienten und dem Austausch relevanter Informationen zur Indikationsstellung, dem Untersuchungsablauf und der Sensibilisierung für zu erwartende Komplikationen und deren Management.

Reduktion verfahrensassoziierter Komplikationen

Besondere Risiken entstehen durch komplexere Untersuchungs- und Therapieverfahren, insbesondere bei Rekanalisationen von Atemwegsstenosen mit ablativen Verfahren (z. B. Kryorekanalisation/-biopsie, APC, Laser) sowie bei Stentimplantationen. Bei der dringlichen bzw. Notfallindikation

Notfallindikation

und der Rekanalisation oder Blutstillung maligner zentraler Atemwegsstenosen ist das Untersuchungsrisiko ebenfalls signifikant erhöht [40].

Bei Anwendung dieser Verfahren sollte den möglichen Komplikationen durch geeignete Präventionsmaßnahmen

Geeignete Präventionsmaßnahme

begegnet werden (Tab. 3).

| Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Komplikationen |

|---|

| Zuverlässige Sicherung des Atemwegs durch ein starres Bronchoskop oder einen Oropharyngealtubus |

| Vorhaltung und Beherrschung der gängigen Blutstillungsverfahren (z. B. Bronchusblocker, Tamponaden bzw. thermische Blutstillung) |

| Postinterventionelle Patientenüberwachung in Sicht- und Interventionsweite sowie entsprechende Verfahrensanweisungen zur Erkennung und Behandlung von Komplikationen nach dem Eingriff (z. B. Pneumothorax, Nachblutung) |

Arbeits- und Infektionsschutz in der Endoskopie

Im Zeitalter der SARS-CoV-2-Pandemie

SARS-CoV-2-Pandemie

(SARS-CoV-2: „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“) steht die Bronchoskopie mit dem Eingriff direkt am Atemweg aufgrund der Aerosolbildung

Aerosolbildung

besonders im Blickfeld des Risikomanagements. Ziel ist es, Infektionen durch Virusübertragung zu vermeiden. Deshalb sollten bei infizierten Patienten die Indikation für interventionelle Eingriffe streng gestellt und Elektivuntersuchungen verschoben werden. Maßnahmen für einen sicheren Arbeitsschutz umfassen präinterventionelle PCR-Testung

Präinterventionelle PCR-Testung

(PCR: „polymerase chain reaction“ bzw. Polymerasekettenreaktion) aller Patienten, korrektes Tragen persönlicher Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

(Kittel, Handschuhe, FFP2-Maske [FFP: „filtering face piece“], Schutzbrille oder Visier) und inzwischen die Impfung

Impfung

des Endoskopiepersonals [41].

Cave

Nur durch eine vorausschauende Beachtung möglicher Komplikationen und Risiken lässt sich die Patienten- und Untersuchersicherheit gewährleisten bzw. erhöhen.

Fazit für die Praxis

Die kombinierte starr/flexible Bronchoskopie schafft die besten Voraussetzungen für komplexe endoskopische Interventionen an den Atemwegen.

In der multimodalen Therapie des Lungenkarzinoms kommt die interventionelle Bronchoskopie sowohl in der Palliation zentraler Atemwegsstenosen als auch in der kurativen Therapie zentraler und peripherer Frühkarzinome zum Einsatz.

Neben der gut etablierten endoskopischen Lungenvolumenreduktion beim schweren Lungenemphysem befinden sich bronchoskopische Methoden in klinischer Entwicklung, die andere Aspekte obstruktiver Atemwegserkrankungen adressieren: den erhöhten Vagotonus, die muskuläre Bronchokonstriktion und die vermehrte Sekretbildung.

Die moderne interventionelle Bronchoskopie erfordert ein solides Risikomanagement und stellt hohe Anforderungen an die Ausbildung.

CME-Fragebogen

Welchen Vorteil bietet die Kombination aus starrer und flexibler Bronchoskopie im Vergleich zu alleiniger starrer Bronchoskopie?

Es ist keine Vollnarkose nötig.

Dünne Instrumente können in die Peripherie vorgeschoben werden.

Die Implantation eines Silikonstents ist möglich.

Ein transnasaler Zugang ist möglich.

Tumoren im Hauptbronchus können direkt abgeschert werden.

Welchen Vorteil haben Metallstents im Vergleich zu Silikonstents?

Sie migrieren seltener.

Sie führen seltener zur Ausbildung von Granulationsgewebe.

Es bedarf keiner regelmäßigen Inhalationstherapie zur Stentpflege.

Sie sind auch in Y‑Form erhältlich.

Sie sind nicht beschichtet, so kann es nicht zu Coverablösungen kommen.

Welche Therapie ist bei dem Patienten in Abb. 6 zur Fisteldeckung indiziert?

Endobronchialer Stent

Endoösophagealer Stent

Doppelstentanlage

Chirurgische Fisteldeckung

Keines der genannten Verfahren

Bei einem 64-jährigen herzinsuffizienten Patienten mit COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung [„chronic obstructive pulmonary disease“]) Grad III wird ein zentrales Plattenepithelkarzinom diagnostiziert, welches die Basalmembran, aber noch nicht den Bronchialknorpel durchbrochen hat. Welche Aussage zur bronchoskopischen Tumortherapie trifft bei diesem Patienten zu?

Aufgrund der Komorbiditäten ist eine bronchoskopische Tumortherapie nicht indiziert.

Die bronchoskopische Tumortherapie von zentralen Frühkarzinomen ist palliativ.

Für eine bronchoskopische Tumortherapie müssen die distalen Tumorgrenzen endoskopisch sichtbar sein.

Bei allen thermischen Verfahren muss die Sauerstoffkonzentration in der Inspirationsluft auf unter 40 % reduziert werden.

Eine gleichzeitige Blutstillung ist bei der Laserablation am besten.

Welche Voraussetzung für eine endoskopische Lungenvolumenreduktion (ELVR) ist nicht notwendig?

Nachweis einer schweren COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung [„chronic obstructive pulmonary disease“]) mit deutlicher Lungenüberblähung

Leitliniengerechte medikamentöse Therapie

Nachweis eines schweren Lungenemphysems in der hochauflösenden CT (Computertomographie)

Nachweis einer Kollateralventilation

Interdisziplinäre Indikationsstellung

Für welches Verfahren zur Lungenvolumenreduktion besteht neben der chirurgischen Lungenvolumenreduktion (LVRS) die größte medizinische Evidenz (Level A)?

Bronchoskopische Ventilimplantation

Coil-Implantation

Thermoablation

Thermoplastie

„Targeted lung denervation“

Welcher Patient ist für eine endoskopische Behandlung mit Ventilen am besten geeignet (CV: kollaterale Ventilation, FEV1: forciertes exspiratorisches Volumen in 1 s, FI: Fissurenintegrität, RV: Residualvolumen)?

FEV1 45 % vom Soll, RV 180 % vom Soll, FI 70 %

FEV1 30 % vom Soll, RV 250 % vom Soll, FI 95 %

FEV1 15 % vom Soll, RV 340 % vom Soll, CV positiv

FEV1 55 % Soll, RV 160 % Soll, CV negativ

FEV1 30 % Soll, RV 160 % Soll, FI 100 %

Welcher der folgenden Parameter gilt als absolute Kontraindikation für eine Ventilimplantation?

Homogenes Emphysem

Fissurenintegrität des Ziellappens < 95 %

Alpha-1-Antitrypsinmangel

Rechtskardialer Spitzendruck (sPAP) von 50 mm Hg in der Echokardiographie

Bronchiektasen mit Pseudomonasbesiedelung

Welche Aussage zu bronchoskopischen Interventionen ist korrekt?

Die bronchiale Thermoplastie dient der Ablation eines erhöhten Vagotonus bei COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung [„chronic obstructive pulmonary disease“]).

Die Rheoplastie stellt den bronchialen Luftfluss bei malignen Atemwegsstenosen wieder her.

Die „targeted lung denervation“ ist am besten untersucht bei Patienten mit schwerem Asthma.

Die bronchoskopische Thermoablation bei Lungenemphysem ist unabhängig von der interlobären Kollateralventilation.

Die Rheoplastie führt durch Reduktion der glatten Atemwegsmuskulatur zur Verbesserung der Atemwegsobstruktion.

Welche Aussage zum Risikomanagement ist falsch?

Sicherheitschecklisten sind auch in der Endoskopie empfohlen.

Das „team time-out“ ermöglicht Ruhezeiten und erhöht so die Konzentrationsfähigkeit des Untersuchungsteams.

Bei bronchoskopischen Notfallinterventionen von Atemwegsstenosen und endobronchialen Blutungen ist das Komplikationsrisiko signifikant erhöht.

Bei der Bronchoskopie stellt die Aerosolbildung ein erhöhtes Infektionsrisiko für das Personal dar.

Eine vorausschauende Abwägung möglicher Komplikationen erhöht die Patienten- und Untersuchungssicherheit.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

Gemäß den Richtlinien des Springer Medizin Verlags werden Autoren und Wissenschaftliche Leitung im Rahmen der Manuskripterstellung und Manuskriptfreigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Interessen abzugeben.

Autoren

R. Eberhardt: A. Finanzielle Interessen: Vortragshonorare: Astra Zeneca, Boston Scientific, Broncus, Norvatis, Olympus, Pulmonx, Uptake Medical. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Chefarzt, Pneumologie & Internistische Intensivmedizin, Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (2012–2017: Sektionssprecher Endoskopie, seit 2018: Wissenschaftliche Programmkommission), Bund Deutscher Internisten, Deutsche interdisziplinäre Gesellschaft für außerklinische Beatmung e. V. (DIGAB), European Respiratory Society, European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (seit 2015: German Delegate [BOND-Member]), American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology, World Association of Bronchology and Interventional Pulmonology, Lungenemphysemregister e. V. A. Holland: A. Finanzielle Interessen: A. Holland gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Angestellte Ärztin, Oberärztin, Leiterin der Pneumologischen Endoskopie, Klinik für Innere Medizin SP Pneumologie, Universitätsklinikum Marburg und Gießen GmbH, Standort Marburg | Mitgliedschaft: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. C. Petermann: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorar und Erstattung der Reisekosten: Pulmonx. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Angestellter, Leitender Oberarzt, Lungenabteilung, Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), Berufsverband der Pneumologen, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Lungenstiftung, Norddeutsche Gesellschaft für Pneumologie (NdGP), Norddeutsche Bronchialcarcinom Arbeitsgemeinschaft (NBA). F. Bornitz: A. Finanzielle Interessen: F. Bornitz gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Chefarzt, Abteilung Pneumologie und Internistische Intensivmedizin AK Barmbek, Hamburg | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, DiGaB, ERS. W. Gesierich: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorare: Astra Zeneca, Pulmonx. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Institutsleiter und ärztlicher Direktor, Klinik für Pneumologie, Asklepios Fachkliniken München-Gauting | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP), European Respiratory Society (ERS), Berufsverband der Pneumologen.

Wissenschaftliche Leitung

Die vollständige Erklärung zum Interessenkonflikt der Wissenschaftlichen Leitung finden Sie am Kurs der zertifizierten Fortbildung auf www.springermedizin.de/cme.

Der Verlag

erklärt, dass für die Publikation dieser CME-Fortbildung keine Sponsorengelder an den Verlag fließen.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Criner GJ, Eberhardt R, Fernandez-Bussy S, et al. Interventional bronchoscopy. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(1):29–50. doi: 10.1164/rccm.201907-1292SO. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Bolliger CT, Sutedja TG, Strausz J, Freitag L. Therapeutic bronchoscopy with immediate effect: laser, electrocautery, argon plasma coagulation and stents. Eur Respir J. 2006;27(6):1258–1271. doi: 10.1183/09031936.06.00013906. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Sheski FD, Mathur PN. Endobronchial electrosurgery: argon plasma coagulation and electrocautery. Semin Respir Crit Care Med. 2004;25(4):367–374. doi: 10.1055/s-2004-832709. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Schumann C, Hetzel M, Babiak AJ, et al. Endobronchial tumor debulking with a flexible cryoprobe for immediate treatment of malignant stenosis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;139(4):997–1000. doi: 10.1016/j.jtcvs.2009.06.023. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Herth FJ, Eberhardt R. Airway stent: what is new and what should be discarded. Curr Opin Pulm Med. 2016;22(3):252–256. doi: 10.1097/MCP.0000000000000266. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Dutau H, Musani AI, Laroumagne S, Darwiche K, Freitag L, Astoul P. Biodegradable airway stents – bench to bedside: a comprehensive review. Respiration. 2015;90(6):512–521. doi: 10.1159/000442054. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Silon B, Siddiqui AA, Taylor LJ, Arastu S, Soomro A, Adler DG. Endoscopic management of esophagorespiratory fistulas: a multicenter retrospective study of techniques and outcomes. Dig Dis Sci. 2017;62(2):424–431. doi: 10.1007/s10620-016-4390-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Kim HS, Khemasuwan D, Diaz-Mendoza J, Mehta AC. Management of tracheo-oesophageal fistula in adults. Eur Respir Rev. 2020;29(158):200094. doi: 10.1183/16000617.0094-2020. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Herth FJ, Peter S, Baty F, Eberhardt R, Leuppi JD, Chhajed PN. Combined airway and oesophageal stenting in malignant airway-oesophageal fistulas: a prospective study. Eur Respir J. 2010;36(6):1370–1374. doi: 10.1183/09031936.00049809. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Miyazu Y, Miyazawa T, Kurimoto N, Iwamoto Y, Kanoh K, Kohno N. Endobronchial ultrasonography in the assessment of centrally located early-stage lung cancer before photodynamic therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(6):832–837. doi: 10.1164/ajrccm.165.6.2108092. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Wisnivesky JP, Yung RC, Mathur PN, Zulueta JJ. Diagnosis and treatment of bronchial intraepithelial neoplasia and early lung cancer of the central airways: diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(5):e263S–e77S. doi: 10.1378/chest.12-2358. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Freitag L, Ernst A, Thomas M, Prenzel R, Wahlers B, Macha HN. Sequential photodynamic therapy (PDT) and high dose brachytherapy for endobronchial tumour control in patients with limited bronchogenic carcinoma. Thorax. 2004;59(9):790–793. doi: 10.1136/thx.2003.013599. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Wang Memoli JS, Nietert PJ, Silvestri GA. Meta-analysis of guided bronchoscopy for the evaluation of the pulmonary nodule. Chest. 2012;142(2):385–393. doi: 10.1378/chest.11-1764. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Fielding DIK, Bashirzadeh F, Son JH, et al. First human use of a new robotic-assisted fiber optic sensing navigation system for small peripheral pulmonary nodules. Respiration. 2019;98(2):142–150. doi: 10.1159/000498951. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Herth FJ, Eberhardt R, Sterman D, Silvestri GA, Hoffmann H, Shah PL. Bronchoscopic transparenchymal nodule access (BTPNA): first in human trial of a novel procedure for sampling solitary pulmonary nodules. Thorax. 2015;70(4):326–332. doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-206211. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Tanabe T, Koizumi T, Tsushima K, et al. Comparative study of three different catheters for CT imaging-bronchoscopy-guided radiofrequency ablation as a potential and novel interventional therapy for lung cancer. Chest. 2010;137(4):890–897. doi: 10.1378/chest.09-1065. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Xie F, Zheng X, Xiao B, Han B, Herth FJF, Sun J. Navigation bronchoscopy-guided radiofrequency ablation for nonsurgical peripheral pulmonary tumors. Respiration. 2017;94(3):293–298. doi: 10.1159/000477764. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 18.Zheng X, Yang C, Zhang X, et al. The cryoablation for peripheral pulmonary lesions using a novel flexible bronchoscopic cryoprobe in the ex vivo pig lung and liver. Respiration. 2019;97(5):457–462. doi: 10.1159/000494142. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.O’Donnell DE. Hyperinflation, dyspnea, and exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc. 2006;3(2):180–184. doi: 10.1513/pats.200508-093DO. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Fishman A, Martinez F, Naunheim K, et al. A randomized trial comparing lung-volume-reduction surgery with medical therapy for severe emphysema. N Engl J Med. 2003;348(21):2059–2073. doi: 10.1056/NEJMoa030287. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Herth FJF, Slebos DJ, Criner GJ, Valipour A, Sciurba F, Shah PL. Endoscopic lung volume reduction: an expert panel recommendation—update 2019. Respiration. 2019;97(6):548–557. doi: 10.1159/000496122. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Eberhardt R, Gompelmann D, Schuhmann M, Heussel CP, Herth FJ. Complete unilateral vs partial bilateral endoscopic lung volume reduction in patients with bilateral lung emphysema. Chest. 2012;142(4):900–908. doi: 10.1378/chest.11-2886. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Klooster K, ten Hacken NH, Hartman JE, Kerstjens HA, van Rikxoort EM, Slebos DJ. Endobronchial valves for emphysema without Interlobar collateral ventilation. N Engl J Med. 2015;373(24):2325–2335. doi: 10.1056/NEJMoa1507807. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Kemp SV, Slebos DJ, Kirk A, et al. A multicenter RCT of zephyr(R) endobronchial valve treatment in heterogeneous emphysema (TRANSFORM) Am J Respir Crit Care Med. 2017;196(12):1535–1543. doi: 10.1164/rccm.201707-1327OC. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Valipour A, Slebos DJ, Herth F, et al. Endobronchial valve therapy in patients with homogeneous emphysema. Results from the IMPACT study. Am J Respir Crit Care Med. 2016;194(9):1073–1082. doi: 10.1164/rccm.201607-1383OC. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Gompelmann D, Benjamin N, Bischoff E, et al. Survival after endoscopic valve therapy in patients with severe emphysema. Respiration. 2019;97(2):145–152. doi: 10.1159/000492274. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Eberhardt R, Herth FJ, Radhakrishnan S, Gompelmann D. Comparing clinical outcomes in upper versus lower lobe endobronchial valve treatment in severe emphysema. Respiration. 2015;90(4):314–320. doi: 10.1159/000437358. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Koster TD, van Rikxoort EM, Huebner RH, et al. Predicting lung volume reduction after endobronchial valve therapy is maximized using a combination of diagnostic tools. Respiration. 2016;92(3):150–157. doi: 10.1159/000448849. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Gompelmann D, Herth FJ, Slebos DJ, et al. Pneumothorax following endobronchial valve therapy and its impact on clinical outcomes in severe emphysema. Respiration. 2014;87(6):485–491. doi: 10.1159/000360641. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Valipour A, Slebos DJ, de Oliveira HG, et al. Expert statement: pneumothorax associated with endoscopic valve therapy for emphysema—potential mechanisms, treatment algorithm, and case examples. Respiration. 2014;87(6):513–521. doi: 10.1159/000360642. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Sciurba FC, Criner GJ, Strange C, et al. Effect of endobronchial coils vs usual care on exercise tolerance in patients with severe emphysema: the RENEW randomized clinical trial. JAMA. 2016;315(20):2178–2189. doi: 10.1001/jama.2016.6261. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.Kontogianni K, Gerovasili V, Gompelmann D, et al. Coil therapy for patients with severe emphysema and bilateral incomplete fissures—effectiveness and complications after 1-year follow-up: a single-center experience. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:383–394. doi: 10.2147/COPD.S117655. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Gompelmann D, Eberhardt R, Schuhmann M, et al. Lung volume reduction with vapor ablation in the presence of incomplete fissures: 12-month results from the STEP-UP randomized controlled study. Respiration. 2016;92(6):397–403. doi: 10.1159/000452424. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 34.Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) für die stationäre Versorgung mit Verfahren der bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion beim schweren Lungenemphysem (QS-RL BLVR): Erstfassung vom 19.12.2019. https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4127/2019-12-19_QS-Massnahmen_Lungenvolumenreduktion-Lungenemphysem_BAnz.pdf. Zugegriffen: 23.03.2021

- 35.Cox G. Bronchial thermoplasty for severe asthma. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(1):34–38. doi: 10.1097/MCP.0b013e3283410ae4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Madsen H, Henriksen DP, Backer V, Siersted HC, Bjerring N, Ulrik CS. Efficacy of bronchial thermoplasty in patients with severe asthma. J Asthma. 2021;58(2):216–222. doi: 10.1080/02770903.2019.1678636. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Valipour A, Shah PL, Herth FJ, et al. Two-year outcomes for the double-blind, randomized, sham-controlled study of targeted lung denervation in patients with moderate to severe COPD: aIRFLOW-2. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:2807–2816. doi: 10.2147/COPD.S267409. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 38.Valipour A, Fernandez-Bussy S, Ing AJ, et al. Bronchial rheoplasty for treatment of chronic bronchitis. twelve-month results from a multicenter clinical trial. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(5):681–689. doi: 10.1164/rccm.201908-1546OC. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Hartery K, Thomas-Gibson S, Rutter MD. Implementing endoscopy checklists—a step in the right direction? Endoscopy. 2018;50(3):191–193. doi: 10.1055/s-0043-125208. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Ost DE, Ernst A, Grosu HB, et al. Complications following therapeutic bronchoscopy for malignant central airway obstruction: results of the AQuIRE registry. Chest. 2015;148(2):450–471. doi: 10.1378/chest.14-1530. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Darwiche K, Ross B, Gesierich W, et al. Recommendations for performing bronchoscopy in times of the COVID-19 pandemic—update 12/2020. Pneumologie. 2021;75(3):187–190. doi: 10.1055/a-1320-8250. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]