1. 病例介绍

患者 女,38 岁。因发现双足跟部肿物 16 年,疼痛伴活动受限 2 年入院。检查:双跟腱处可触及大小约 9 cm×3 cm×1 cm 肿物,边界清,质韧、可随跟腱屈伸活动,无压痛,肿物表面皮肤完整、无破溃、无色素沉着(图 1a),美国矫形足踝协会(AOFAS)踝与后足评分为 58 分。双侧跟腱 MRI 示:双侧跟腱呈梭形膨大,信号不均匀(图 1b)。此外,患者存在神经系统症状,包括双侧膝、腱反射亢进,Hoffmann 征阳性,Babinski 征阳性,指鼻轮替差,走路不稳,回答问题迟钝。头部 MRI 检查示:双侧额叶、放射冠、侧脑室前后角旁可见多发斑片状等长或稍长 T1 及长 T2 异常信号。生化检查示:胆固醇浓度正常,胆甾烷醇浓度约为正常浓度的 3 倍。入院诊断:脑腱黄瘤病。家族中妹妹双足跟部肿物 10 年、无神经系统症状。

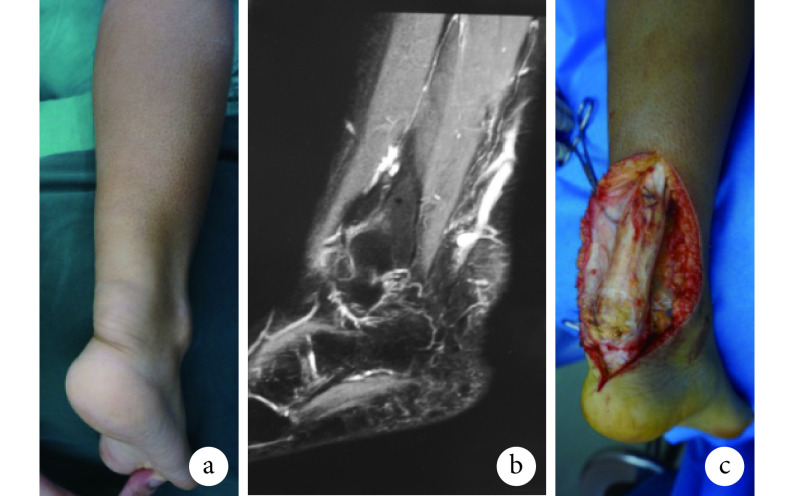

图 1.

患者术前及术中检查 a. 术前踝部肿物外观;b. 术前 MRI;c. 术中跟腱外观

于全麻下行双侧跟腱肿瘤切除、ル长屈肌腱转移重建跟腱术。术中探查见双侧跟腱自腱腹移行处起至止点处膨大呈梭形、黄褐色,界限清,跖肌及深层肌未受累(图 1c)。完整切除肿物后,左、右侧跟腱缺损长度分别为 10.0、9.5 cm。游离ル长屈肌腱并于 Henry 结节处切断,然后转移至原跟腱位置,在跟骨结节处钻一直径约 4.5 mm 横行骨孔,于踝关节跖屈约 15° 位将ル长屈肌腱穿骨孔并将远端反折与自身缝合。术后病理检查示双跟腱送检肿物呈黄色瘤样改变。术后石膏固定踝关节于跖屈 15° 位 6 周,去除石膏后开始踝关节非负重活动度锻炼,8 周后逐渐负重并练习下蹲、提踵等动作。术后 1 年,患者行走功能恢复可,下蹲正常,单足提踵肌力 M4,AOFAS 踝与后足评分为 96 分。但因患者未接受神经内科治疗,神经系统症状较 1 年前加重。

2. 讨论

脑腱黄瘤病是一种少见的常染色体隐性遗传疾病,由于位于常染色体 2q33-qter 的固醇 27-羟化酶基因突变,导致胆固醇合成胆酸受阻,造成脂肪在神经、肌腱及其他组织中沉积。临床特征为慢性腹泻(婴幼儿期即可出现)、白内障(约 75% 患者在 10 岁左右发现)、黄色素瘤(多发生在跟腱,也可在其他肌腱处出现)、动脉硬化和冠心病,神经系 统症状包括智能障碍、共济失调、锥体系征等。MRI 检查可见颅内多发病灶,表现为长 T1、长 T2 异常信号以及小脑萎缩等。病理检查示,肌腱黄瘤组织中胆固醇结晶沉积被大量巨噬细胞和泡沫细胞包围,中枢神经可见肉芽肿和黄色瘤样病变。基因检测可见 CYP27AI 突变。生化检查可见血浆胆甾烷醇含量增高,血胆固醇浓度正常。此类患者多因跟腱部肿块、反复跌倒首先于骨科或手足外科就诊,由于该病较罕见,常被误诊为跟腱黄色素瘤。本例患者未行基因检测,其余临床表现基本符合上述特征。

本例手术切除病变跟腱组织后,行ル长屈肌腱重建跟腱术。该术式具有以下优点:ル长屈肌与小腿三头肌为协同肌,可提供较强的屈肌力量,收缩轴与跟腱方向最接近、力线相似;ル长屈肌腱距离跟腱近,手术操作简便;ル长屈肌在足底 Henry 切迹处常有纤维组织与ル长屈肌腱连接,在此近端切断ル长屈肌后,趾长屈肌可部分代偿ル趾屈曲功能,对ル趾造成的影响较小。

总结本例患者诊治经验,我们认为对于以肌腱黄色素瘤就诊的患者应重视全身检查,提高脑腱黄瘤病检出率并及时干预,有利于延缓疾病进展,改善患者生活质量,同时对亲属进行患病风险测试,做到早期诊断,启动预防性治疗,可能阻止或限制疾病的表现。但本例患者随访时间短,远期疗效尚需进一步随访。