Abstract

Impfungen gelten als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Medizin und haben Millionen Menschenleben gerettet. Im Zuge dessen ist die Angst vor schweren Infektionskrankheiten in unserer Gesellschaft weitgehend in Vergessenheit geraten. Die SARS-CoV-2-Pandemie zeigt jedoch, wie schnell dieses Angstgefühl zurückkehren kann. Gleichzeitig hegen viele Menschen Vorbehalte gegenüber medizinischen Maßnahmen, insbesondere wenn sich diese gegen mehr oder weniger abstrakte Gefahren richten. Paradoxerweise gefährdet der Erfolg von Impfungen somit deren Akzeptanz. Um dem entgegenzuwirken, informiert dieser Beitrag über Impfprinzipien, rechtliche Rahmenbedingungen und Impfkomponenten. Er erklärt die wichtigsten Impfstoffkategorien, Ziele und Kernelemente von Impfprogrammen sowie die grundlegenden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und erläutert den Wissensstand zu erforderlichen Ressourcen, Einschätzung von Impfreaktionen, Komplikationsmanagement und möglichen Impfschäden.

Schlüsselwörter: Impfstoffe, Immunantwort nach Impfung, Immunsuppression, Schwangerschaft, Impfkomplikationen

Abstract

Vaccination is considered one of the most important achievements of modern medicine and has saved millions of lives. As a result, the age-old fear of severe or fatal infectious diseases has largely been forgotten in society; however, the pandemic triggered by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) shows how quickly this fear can return. Also, many people have reservations about medical measures, especially if they are directed against vague dangers. Paradoxically, the success of vaccinations jeopardizes the acceptance. To counteract this development, this article provides information on basic vaccination principles, legal frameworks and components of vaccines. It explains the most important categories, goals, core elements of vaccination programs and the most important recommendations of the Standing Committee on Vaccination at the Robert Koch Institute (STIKO). It explains the current state of knowledge with respect to required resources, assessment of vaccine reactions, complication management and possible vaccine damage.

Keywords: Vaccines, Vaccination/immune response, Immunosuppression, Pregnancy, Vaccination/complications

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags

kennen Sie die grundlegenden Prinzipien, rechtlichen Rahmenbedingungen und Komponenten von Impfungen.

überblicken Sie die wichtigsten Impfstoffkategorien, Ziele und Kernelemente von Impfprogrammen.

kennen Sie die grundlegenden Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (STIKO).

sind Sie auf dem aktuellen Wissensstand in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen, die Einschätzung von Impfreaktionen, das Komplikationsmanagement und mögliche Impfschäden.

Einführung

Impfungen gelten als eine der wichtigsten Errungenschaften

Wichtigste Errungenschaften

der modernen Medizin und haben Millionen Menschenleben gerettet. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass die uralte Angst vor schweren oder gar tödlichen Infektionskrankheiten in unserer Gesellschaft weitgehend in Vergessenheit geraten ist. So macht sich trotz der nachgewiesenen Erfolge des Impfwesens gerade in den Industrieländern ein wachsendes Misstrauen gegenüber Impfstoffen und Impfungen bemerkbar. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) versteht in diesem Zusammenhang unter „vaccine hesitancy“ (Impfskepsis

Impfskepsis

) eine verzögerte Akzeptanz von Impfungen bis hin zur vollständigen Ablehnung von Impfprogrammen [1]. Ein wichtiges Ziel dieses Übersichtsbeitrags ist daher neben umfassender Information auch die Überwindung von Impfskepsis und -ablehnung beim medizinischen Personal.

Merke

Der Erfolg von Impfungen gefährdet paradoxerweise deren Akzeptanz.

Historischer Abriss der Entwicklung des Impfens

Der Grundgedanke der Schutzimpfung resultiert aus jahrtausendealten Beobachtungen, dass bestimmte Infektionskrankheiten einen Schutz gegen spätere gleichartige Erkrankungen induzieren können [2, 3]. So zeigte Edward Jenner (1749–1823) im Jahr 1796 die Schutzwirkung von niedrig pathogenen „Kuhpocken“ („cowpox virus“) gegenüber echten Pocken („Blattern“). Anschließend setzte sich das Prinzip der Vakzination

Vakzination

(lat. vacca, „Kuh“) schnell in Europa durch. Einen neuen Aufschwung brachten Bakteriologie und Serologie als neue Wissenschaftsdisziplinen im 19. und 20. Jahrhundert. Als bedeutende Vertreter seien stellvertretend genannt: Louis Pasteur (1822–1895; u. a. Milzbrand‑, Tollwutimpfung), Robert Koch (1843–1910; u. a. Entwicklung des Tuberkulins), Emil von Behring (1854–1917; u. a. Diphtherie- u. Tetanusantitoxin) und Paul Ehrlich (1854–1915, u. a. Diphtherieantitoxin; [4]).

Zurzeit sind in den Industrieländern mehr als 30 Humanimpfstoffe in Gebrauch. Die fortwährende Notwendigkeit wirksamer Impfstoffe und Impfkonzepte zeigt sich aktuell im Rahmen der Coronapandemie. Niemals zuvor wurden mehr Anstrengungen unternommen, in kürzester Zeit wirksame Impfstoffe zu entwickeln. Die Herstellung moderner Vakzinen

Moderne Vakzinen

, beispielsweise auf mRNA-Basis oder auf Basis adenoviraler Vektoren gegen „coronavirus disease 2019“ (COVID-19), gegen das Ebolavirus oder auch als experimentelle Ansätze in der Human-immunodeficiency-virus (HIV)-, Krebs- und Malariaforschung, ist nur der jüngste Erfolg einer langen Entdeckungs- und Forschungsgeschichte [5, 6]. Insbesondere die revolutionäre Technik neuartiger, Uracil-modifizierter mRNA-Impfstoffe

Uracil-modifizierte mRNA-Impfstoffe

hat gezeigt, dass auf diese Weise eine sehr starke Immunantwort und neutralisierende Antikörper induziert werden können.

Merke

Nach der Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser sind Impfungen aus Public-Health-Sicht die wirksamste, kostengünstigste und bedeutsamste Präventionsstrategie in der Menschheitsgeschichte.

Immunologische Grundlagen

Das Immunsystem des Menschen ist ein komplexes „Organnetzwerk“

Komplexes „Organnetzwerk“

zur Abwehr von Fremdmolekülen, Krankheitserregern und malignen Zellen. Es wird durch Proteine (z. B. Antikörper), Immunzellen und Immunorgane gebildet. Man unterscheidet prinzipiell eine allgemeine/angeborene (unspezifische) von einer erworbenen (spezifischen) Immunantwort sowie andererseits eine humorale von einer zellulären Immunantwort. Zum zellulären Immunsystem

Zelluläres Immunsystem

gehören spezialisierte Immunzellen, die frei beweglich oder ortsständig in den Geweben vorkommen:

Granulozyten

Makrophagen

Dendritische Zellen

Natürliche Killerzellen

T‑Lymphozyten

B‑Lymphozyten

Das humorale Immunsystem

Humorales Immunsystem

basiert auf Plasmaproteinen wie Antikörpern, Komplementfaktoren und Interleukinen.

Die angeborene Immunantwort

Angeborene Immunantwort

dient der schnellen Differenzierung von pathogenen bzw. körperfremden und nichtpathogenen bzw. körpereigenen Strukturen. Neben den Phagozyten und dem Komplementsystem gehören im weitesten Sinne auch physikalische Barrieren wie Haut und Schleimhäute mit den entsprechenden Oberflächensekreten (Lysozyme, Defensine, antimikrobielle Peptide) zu diesem System. Sogenannte Pattern-recognition-Rezeptoren

Pattern-recognition-Rezeptoren

(PRR, „Mustererkennungsrezeptoren“) wie die Toll-like-Rezeptoren erkennen Pathogene gezielt anhand typischer molekularer Strukturen („pathogen-associated molecular patterns“ [PAMP

PAMP

]). Diese speziellen Rezeptoren sind oft an der Einleitung einer Immunantwort nach einer Infektion beteiligt.

Das erworbene Immunsystem

Erworbenes Immunsystem

agiert dagegen zeitverzögert, aber pathogenspezifisch und nachhaltig („Immungedächtnis“). Impfungen zielen vorwiegend auf diesen Teil des Immunsystems ab. Zentrale Zellen sind dabei die T‑ und B‑Lymphozyten. Die Bildung von Lymphozyten

Lymphozyten

erfolgt in den primären lymphoiden Organen (Thymus, Knochenmark); die Initiation der Immunantwort findet in den sekundären lymphoiden Organen (Lymphknoten, Milz, mukosaassoziiertes lymphatisches Gewebe [MALT]) statt. Die Selektivität der von den B‑Zellen gebildeten Antikörper (Immunglobuline) sowie der T‑ und B‑Zell-Rezeptoren entsteht durch zufällige genetische Rekombination

Genetische Rekombination

. Dabei werden passende Antigene (Epitope

Epitope

) spezifisch erkannt. Durch antigene Kreuzimmunität auf Rezeptorebene wird das Erkennungsrepertoire für Pathogene nochmals erheblich gesteigert – allerdings mit der potenziellen Gefahr der Fehlinterpretation körpereigener Strukturen (Autoimmunerkrankung

Autoimmunerkrankung

).

Merke

Beim Kontakt mit dem echten Pathogen erfolgt eine schnelle und effektive Sekundärreaktion, welche die Krankheit verhindert oder zumindest abschwächt.

Die Immunreaktion nach einer „klassischen“ Impfung entspricht auf molekularer und zellulärer Ebene der Reaktion auf eine natürliche Infektion: Körperfremde Moleküle treffen auf antigenpräsentierende Zellen (z. B. dendritische Zellen) und werden über spezifische Rezeptoren als „fremd“ erkannt, prozessiert und anschließend mittels Major-histocompatibility-complex(MHC)-Molekülen

Major-histocompatibility-complex-Moleküle

auf der Zelloberfläche präsentiert. Die Erkennung der präsentierten Pathogenbestandteile durch T‑Lymphozyten setzt eine zytokinvermittelte Immunkaskade

Zytokinvermittelte Immunkaskade

in Gang, die letztlich zur humoralen Immunantwort (Antikörperproduktion

Antikörperproduktion

durch B‑Lymphozyten) mit Antikörperklassenwechsel

Antikörperklassenwechsel

(z. B. von Immunglobulin M zu Immunglobulin G und A) sowie zur Differenzierung in T‑ und B‑lymphozytäre Gedächtniszellen

Gedächtniszellen

führt.

Herstellung, Eigenschaften und Zulassung von Impfstoffen

Die Entwicklung und Zulassung neuer Impfstoffe ist ein komplexer regulativer Prozess, der in der Regel mehrere Jahre – manchmal auch Jahrzehnte – dauert. Bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt, werden mehrere Entwicklungs- und Testphasen durchlaufen. Zunächst werden die immunogenen Strukturen

Immunogene Strukturen

eines Erregers, gegen den ein Impfstoff entwickelt werden soll, genau charakterisiert. Anschließend erfolgt das Impfstoffdesign, z. B. durch Auswahl einer passenden Vakzineplattform

Vakzineplattform

. Dabei handelt es sich um bereits etablierte und bewährte Impfstoffsysteme (z. B. Vektorimpfstoffe), die mit dem identifizierten Antigen oder der genetischen Information nach dem „Baukastenprinzip“ rekombiniert werden. Hat sich der Impfstoff im Tierversuch präklinisch bewährt, kann der Hersteller beim Paul-Ehrlich-Institut

Paul-Ehrlich-Institut

(PEI) einen Antrag auf klinische Prüfung stellen. Dabei müssen – wie bei der Arzneimittelzulassung auch – 3 klinische Prüfphasen (I–III) zwingend durchlaufen werden (Tab. 1).

| Phase | Informationsgewinn | Probandenzahl (Richtwert) |

|---|---|---|

| 0 (präklinisch) | Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Toxikologie, Immunogenität im Tierversuch | – |

| I (a, b) | Abschätzen der Immunogenität und Verträglichkeit | < 100 |

| II (a, b) | Dosisfindung, Verträglichkeit | > 100 |

| III | Konsistenz des Herstellungsverfahrens, Immunogenität, Verträglichkeit, Wirksamkeit | 1000–10.000 |

| IV (Pharmakovigilanz) | Anwendungsbeobachtung, Effizienz, Epidemiologie, Risikogruppenanalyse, Langzeitwirkungen, sehr seltene Nebenwirkungen, Nutzen-Risiko-Abwägung | Fortlaufende Überwachung im Praxisalltag |

Die Informationen aus der präklinischen und klinischen Testung sind Voraussetzung für den zentralisierten Zulassungsantrag

Zentralisierter Zulassungsantrag

bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur

Europäische Arzneimittel-Agentur

(European Medicines Agency [EMA]), welche die Qualität, Unbedenklichkeit, Wirksamkeit und das Nutzen-Risiko-Verhältnis bewertet und eine entsprechende Empfehlung an die Europäische Kommission abgibt.

Merke

Da Impfungen primär der Krankheitsprävention dienen, werden höchste Sicherheitsanforderungen bei der Zulassung und Herstellung gestellt.

Im Rahmen der Coronapandemie waren wirksame und sichere Impfstoffe bereits nach knapp einem Jahr auf dem Markt. Ein Zeitgewinn

Zeitgewinn

ergab sich u. a. durch folgende besondere Umstände:

Vorhandensein von Vorwissen zu Coronaviren und Coronaimpfungen („severe acute respiratory syndrome coronavirus“ [SARS-CoV], „Middle East respiratory syndrome coronavirus“ [MERS-CoV])

Vorhandensein geeigneter Vakzineplattformen (z. B. adenovirusbasierte Vektorimpfstoffe)

Intensivierung des Beratungsservice durch das PEI für die Impfstoffhersteller

Staatliche Investitionen und wissenschaftliche Fokussierung auf „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV-2)

Kombination bzw. Parallelisierung klinischer Prüfphasen (z. B. I + II, II + III)

Rolling-review-Verfahren (Vorabbewertung einzelner Datenpakete durch die Zulassungsbehörde)

Beschleunigtes Bewertungsverfahren bei der EMA (150 statt 210 Tage)

Nach erteilter Marktzulassung ist das PEI für die Prüfung der Qualität, Wirksamkeit, Unbedenklichkeit, Sterilität, Identität sowie des Antigengehalts zuständig und gibt die Impfstoffe chargenweise frei. Das PEI sammelt und bewertet ebenso unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) von Impfstoffen.

Impfprinzipien

Bei der aktiven Immunisierung

Aktive Immunisierung

wird das Immunsystem gezielt mit Erregerantigenen in Kontakt gebracht, um eine schützende Immunantwort zu induzieren. Je nach Infektionskrankheit und Impfstoff ist für eine ausreichende Wirksamkeit die ein- oder mehrmalige Gabe des Impfstoffs erforderlich (Grundimmunisierung

Grundimmunisierung

). Stimuliert man nach einiger Zeit mittels Impfstoffgabe die erregerspezifische Immunantwort erneut, spricht man von einer Booster-Impfung

Booster-Impfung

.

Eine passive Immunisierung

Passive Immunisierung

verfolgt das Ziel, den Schutz vor der Infektionskrankheit – zwar nur vorübergehend, aber dafür ganz unmittelbar – durch direkte Gabe von wirksamen Immunkomponenten zu erreichen. Anwendung finden hierbei spezifische Antikörper aus Blutspende oder monoklonaler Herstellung.

Kombinationsimpfstoffe

Kombinationsimpfstoffe

, in denen Antigene gegen unterschiedliche Infektionserreger enthalten sind, verringern die Gesamtzahl erforderlicher Impfstoffgaben und erlauben sowohl effiziente Impfschemata als auch eine bessere Compliance der zu Impfenden.

Riegelungsimpfungen

Riegelungsimpfungen

(oder Inkubationsimpfungen) finden bei Ausbrüchen einer Infektionskrankheit Anwendung: Zur großflächigen Unterbrechung der Erregerzirkulation wird bei ungeschützten Kontaktpersonen durch rasche aktive Impfung eine Immunantwort induziert [8].

Prophylaktische Impfungen

Prophylaktische Impfungen

sollen Infektionen verhindern. Abzugrenzen davon sind therapeutische Impfungen: Die Abwehr des Körpers gegen spezifische Antigene wird aktiviert, sodass eine bereits bestehende Infektion eliminiert werden kann [9]. Dieses Prinzip wird auch zur Bekämpfung von Tumorzellen verwendet [10].

Impfstoffe und ihre Komponenten

Impfstoffkategorien und -technologien

Aktive Impfstoffe lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Lebendimpfstoffe

Lebendimpfstoffe

, Totimpfstoffe

Totimpfstoffe

und genbasierte Impfstoffe

Genbasierte Impfstoffe

(Tab. 2). Entscheidend für die Wirksamkeit ist eine optimierte Präsentation erregerspezifischer Antigene und Aktivierung des Immunsystems. Die dafür genutzten Technologien sind vielgestaltig, lassen sich aber zur besseren Orientierung bündeln. Namensgebend ist in aller Regel die Art des verwendeten Antigens bzw. das Herstellungsverfahren. Da teilweise innerhalb eines Präparats verschiedene Technologien kombiniert zur Anwendung kommen, ist eine trennscharfe Einordnung des Präparats zu einer einzelnen Impfstoffart nicht immer möglich, z. B. bei rekombinanten Toxoidimpfstoffen.

| Impfstoffkategorie/-technologie | Beispiele |

|---|---|

| Aktive Immunisierung | |

|

Lebendimpfstoffe (attenuiert) (Vermehrungsfähige, aber abgeschwächte Erreger) |

Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Gelbfieber, Rotavirus, Cholera, Typhus, Influenza (nasal) |

|

Totimpfstoffe (Nicht vermehrungsfähiges Material) | |

|

Ganzpartikelimpfstoffe (Chemisch oder physikalisch inaktivierte Erreger) |

Poliovirus, Hepatitis A, Tollwut, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Cholera |

|

Spaltimpfstoffe (Chemisch oder enzymatisch fragmentierte Erreger) |

Influenza |

|

Subunit- oder Komponentenimpfstoffe (Antigenauswahl mittels gezielter Extraktion aus Erregern oder gentechnischer Herstellung) |

Hepatitis B, Cholera |

|

Toxoidimpfstoffe (Inaktive Bestandteile der Erregertoxine als Antigen) |

Tetanus, Diphtherie |

|

Polysaccharidimpfstoffe (Nicht Protein, sondern Polysaccharid als Antigen) |

Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus influenzae |

|

Konjugatimpfstoffe (An Proteinträgersubstanz gebundene Antigene) |

Pneumokokken, Typhus |

|

Rekombinante Impfstoffe (Gentechnisch hergestellte Antigene) |

Hepatitis B, Gürtelrose |

|

Impfstoffe mit „virus-like particles“ (VLP) (Rekombinante virusartige Partikel ohne Virusgenom) |

Humanes Papillomvirus (HPV) |

|

Genbasierte Impfstoffe (Antigencodierender Abschnitt des Erbguts der Erreger) | |

|

Vektorimpfstoffe (Antigencodierender Abschnitt eingefügt ins Genom eines Vektorvirus) |

SARS-CoV‑2, Ebolavirus |

|

mRNA-Impfstoffe (Antigencodierende modifizierte mRNA in Lipidnanopartikeln) |

SARS-CoV‑2 |

| Passive Immunisierung | |

| Spezifische Immunglobuline | Hepatitis B, Tollwut, Varizella-Zoster-Virus (VZV), respiratorisches Synzytialvirus (RSV) |

SARS-CoV‑2 „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“

Impfstoffkomponenten

Neben den erregerspezifischen Bestandteilen

Erregerspezifische Bestandteile

enthalten Impfstoffe Begleitsubstanzen. Zielgerichtet zugegeben werden z. B.

Adjuvanzien zur Wirkverstärkung (Tab. 3),

- Stabilisatoren wie

- Polygelin oder

- Humanalbumin,

- Konservierungsmittel wie

- Thiomersal oder

- 2‑Phenoxyethanol und

Antibiotika.

| Adjuvans | Komponente | Beispiele |

|---|---|---|

| Aluminiumsalz | Antigen adsorbiert an schwerlösliches Aluminiumhydroxid bzw. -phosphat | Diverse Impfstoffe, u. a. gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis A/B, Meningo- und Pneumokokken |

| AS04 | Komplex aus Aluminiumsalz und Monophosphoryl-Lipid A (gewonnen aus dem Lipopolysacharid von Salmonella Minnesota) | Hepatitis B, humanes Papillomvirus (HPV) |

| MF59 | Squalen, Polysorbat 80 und Sorbitantrioleat | Saisonale Influenza |

| AS03 | Squalen, Polysorbat 80 und DL-α-Tocopherol | Pandemische Influenza |

| QS-21, Matrix‑M | Auf Saponinbasis (Extrakt aus dem Seifenrindenbaum Quillaja saponaria) | Varizella-Zoster-Virus (VZV), „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV‑2; NVX-CoV2373) |

| Virosomen | Influenzavirusantigene (Hämagglutinin, Neuraminidase) in Phospholipidvesikeln | Hepatitis A, Influenza |

| CpG 1018 | Unmethylierte Cytosin-Phosphoguanosin(CpG)-Oligonukleotide | Hepatitis B |

Zum anderen können Restsubstanzen

Restsubstanzen

enthalten sein, die für den Herstellungsprozess des Impfstoffs notwendig waren, wie Hühnereiweiß oder Formaldehyd.

Impfstoffsicherheit und -verträglichkeit

An dieser Stelle können nur besonders häufig nachgefragte Aspekte kurzgefasst aufgenommen werden. Für ausführlichere und vertiefte Darstellungen wird auf die entsprechende Literatur verwiesen [12, 13].

Aluminiumsalze

Aluminiumsalze

werden seit Jahrzehnten als Adjuvans in Impfstoffen eingesetzt [11]. Die Aluminiumkonzentration in Impfstoffpräparaten variiert stark und reicht von 0 bis 1,5 mg je Dosis [14]. Impfkritiker vermuten immer wieder einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Aluminiumsalzen durch Impfung und einer Gesundheitsbeeinträchtigung, beispielsweise im Sinne von Entwicklungsverzögerungen, Autismus-Spektrum-Störungen oder Autoimmunerkrankungen. Viele Studien, die diese Hypothese vermeintlich unterstützen, erweisen sich bei sorgfältiger wissenschaftlicher Betrachtung als für diese Fragestellung unzureichend konzipiert bzw. einseitig fehlinterpretiert. Hingegen widerlegen methodisch hochwertige Studien einen kausalen Zusammenhang klar [14].

Das Adjuvans Squalen

Squalen

wurde als ursächlich für das bis heute pathomechanistisch nicht geklärte „Golfkriegssyndrom“ bei Kriegsveteranen genannt. Ein Zusammenhang wurde mittlerweile widerlegt: Den Soldaten waren weder squalenhaltige Impfstoffe verabreicht worden noch konnte durch Verabreichung squalenhaltiger Impfstoffe eine für kausal gehaltene squalenspezifische Antikörperantwort induziert werden [15].

Thiomersal

Thiomersal

ist ein Natriumsalz einer organischen Quecksilberverbindung und dient als Konservierungsstoff in kosmetischen und pharmazeutischen Produkten. Ein Zusammenhang zwischen einer Thiomersalexposition durch Impfung und dem Auftreten von Autismus-Spektrum-Störungen besteht nicht [14]. Mit Ausnahme pandemischer oder präpandemischer Influenzaimpfstoffe sind alle in Deutschland aktuell zugelassenen Impfstoffe zudem thiomersalfrei [16].

Impfempfehlungen, Impfkalender, Impfprogramme

Impfempfehlungen für die deutsche Bevölkerung werden gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) von der Ständigen Impfkommission

Ständige Impfkommission

(STIKO), einem unabhängigen Expertengremium beim Robert Koch-Institut (RKI), jährlich im Epidemiologischen Bulletin und auf den Internetseiten des RKI mit ausführlichen wissenschaftlichen Begründungen veröffentlicht [17].

Merke

Die STIKO-Empfehlungen basieren auf einer medizinisch-epidemiologischen Nutzen-Risiko-Bewertung auf Basis der besten verfügbaren Evidenz auf Bevölkerungsebene.

Für die obersten Landesgesundheitsbehörden dienen die STIKO-Empfehlungen nach § 20 Abs. 3 IfSG als Grundlage für ihre öffentliche Empfehlung und sind gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) V die Grundlage für die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses

Gemeinsamer Bundesausschuss

(G-BA), ob eine Schutzimpfung als Pflichtleistung von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Die Schutzimpfungs-Richtlinie des G‑BA regelt die Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen mit besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Schutzimpfungen für die öffentliche Gesundheit

Öffentliche Gesundheit

(§ 20 Abs. 1 Satz 3 SGB V; [18]). Sachsen gibt als einziges Bundesland mit einer landeseigenen Impfkommission (Sächsische Impfkommission

Sächsische Impfkommission

[SIKO]) lokale Impfempfehlungen heraus [19].

Beide Impfkommissionen publizieren in ihren Empfehlungen übersichtliche Impfkalender

Impfkalender

für die Standardimpfungen bei Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Abb. 1). Standardimpfungen

Standardimpfungen

(S) sind generell empfohlene Impfungen – unabhängig von einem spezifischen Risikoprofil. Daneben gibt es auch Impfempfehlungen für bestimmte Risikogruppen in Form von Indikationsimpfungen

Indikationsimpfungen

(I) sowie Impfungen bei beruflichem Risiko

Berufliches Risiko

(B). Auffrischimpfungen

Auffrischimpfungen

(A) dienen der Aktualisierung des Impfschutzes; Reiseimpfungen

Reiseimpfungen

(R) können je nach Reiseziel, Aufenthaltsdauer und Reisestil indiziert sein. Die Empfehlungen entfalten keine unmittelbare rechtliche Wirkung – sie spiegeln lediglich den „aktuellen Stand der Wissenschaft“ wider.

Weitere Impfindikationen, die nicht in den STIKO-Empfehlungen enthalten sind, kann es auf Basis existierender Impfstoffzulassungen und durch Empfehlungen weiterer Fachgesellschaften geben.

Merke

Eine fehlende öffentliche Impfempfehlung ist kein Hindernis für eine begründete Impfung.

Ärztliche Pflichten und Impforganisation

Aufklärung

Es ist ärztliche Aufgabe, für einen ausreichenden Impfschutz bei zu betreuenden Personen zu sorgen (§§ 630a ff. Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Zusätzlich besteht die Pflicht, Patienten über die Folgen einer unterlassenen Impfung zu informieren, wobei diese Pflicht unabhängig von der persönlichen ärztlichen Auffassung besteht. Neben der Impfleistung umfasst die Impfung auch das ärztliche Aufklärungsgespräch

Ärztliches Aufklärungsgespräch

mit folgenden Inhaltspunkten [17]:

Informationen über den Nutzen und die zu verhütende Krankheit

Hinweis auf mögliche UAW und Komplikationen

Erhebung von Anamnese und Impfanamnese (inkl. Prüfung von Kontraindikationen)

Feststellung der aktuellen Befindlichkeit und Ausschluss akuter Erkrankungen

Empfehlungen zum Verhalten nach der Impfung

Hinweise zu Beginn und Dauer des Impfschutzes sowie ggf. notwendigen Auffrischungen

Dokumentation im Impfausweis bzw. Ausstellen einer Impfbescheinigung

Die Aufklärung muss mündlich (persönlich) durchgeführt werden und verständlich sein (ggf. Dolmetscher hinzuziehen) sowie rechtzeitig stattfinden (Möglichkeit von Rückfragen). Zur Unterstützung der Beratung können entsprechende Aufklärungsblätter

Aufklärungsblätter

verwendet werden. Eine schriftliche Einwilligung ist zwar nicht erforderlich, kann aber im Rahmen rechtlicher Auseinandersetzungen entscheidend sein. Bei Minderjährigen

Minderjährige

unter 14 Jahren ist die Einwilligung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten

Sorgeberechtigte

einzuholen. Jugendliche können selbst einwilligen, wenn sie „die erforderliche Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit“ [17] besitzen, was in der Regel ab 16 Jahren der Fall ist.

Merke

Jeder Arztbesuch sollte Anlass sein, den Impfstatus von Patienten zu überprüfen und ggf. zu vervollständigen.

Die Verordnung eines zugelassenen Impfstoffs außerhalb der Zulassung („off label use“

„Off label use“

) – z. B. bei Abweichungen von Impfschema, Applikationsart, Anwendungsalter, Dosis – sollte nur auf Basis gültiger Leitlinien oder Empfehlungen anerkannter wissenschaftlicher Fachgesellschaften bzw. Publikationen erfolgen.

Dokumentation

Nach IfSG § 22 müssen folgende Informationen im Impfausweis bzw. Impfzertifikat dokumentiert werden:

Chargennummer des Impfstoffs

Bezeichnung des Impfstoffs (Handelsname)

Impfdatum

Name der zu verhütenden Krankheit

Name und Unterschrift des Arztes

Arztstempel

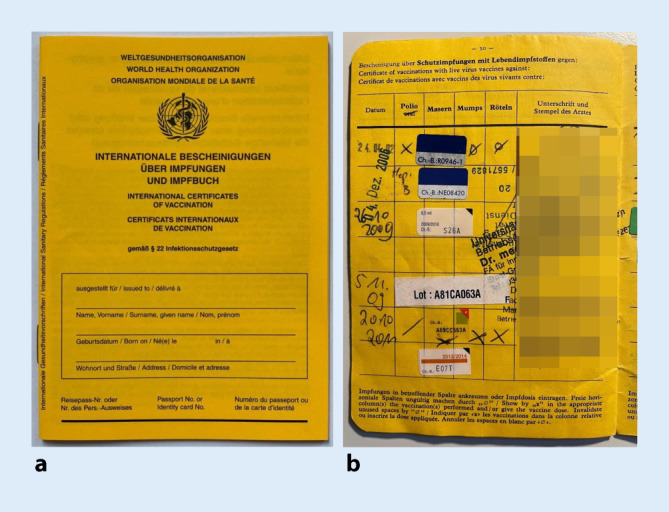

Als Impfdokument

Impfdokument

kann jedes WHO-gerechte Formular, das die Vorgaben des IfSG erfüllt, verwendet werden (Abb. 2). Separat dokumentierte Impfungen (z. B. im Impfzertifikat) sollten zeitnah im Impfausweis mit den erforderlichen Informationen nachgetragen werden. Fehlen Impfdokumente oder Impfeinträge, soll der Arzt – sofern kein anderer valider Nachweis erbracht werden kann – von einer nicht durchgeführten Impfung ausgehen.

Impfmanagement

Schutzimpfungen sind nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Beachtung von Indikation, Anwendungsvoraussetzungen und Kontraindikationen durchzuführen [18]. Zum Impfen ist jeder approbierte Arzt berechtigt. Gelbfieberimpfungen dürfen allerdings nur im Rahmen einer Zertifizierung als „Gelbfieberimpfstelle“ durchgeführt werden. Qualifizierte medizinische Fachangestellte

Medizinische Fachangestellte

(MFA) können Impfstoffinjektionen nach ärztlicher Indikationsstellung unter Aufsicht übernehmen, wobei die Haftung beim verantwortlichen Arzt verbleibt.

Viele Impfstoffe – insbesondere Lebendimpfstoffe – sind empfindlich gegenüber Erwärmung bzw. Gefrierung und Lichteinflüssen. Sie sollen daher möglichst in der Originalverpackung

Originalverpackung

in einem separaten Spezialkühlschrank

Separater Spezialkühlschrank

mit lückenloser Kühlkette

Lückenlose Kühlkette

gelagert und entsprechend transportiert werden. Die Temperatur sollte in der Regel bei +2 bis +8 °C liegen und regelmäßig kontrolliert werden.

Merke

Falsch gelagerte bzw. transportierte Impfstoffe müssen verworfen werden.

Erst unmittelbar vor Anwendung sollen Impfstoffe aus dem Kühlschrank genommen und unter sterilen Kautelen

Sterile Kautelen

aufgezogen und injiziert werden (Herstellerangaben beachten). Zu kalte Impfflüssigkeiten bergen allerdings die Gefahr von Gewebstraumatisierungen und Entzündungen. Für die Hygienegrundsätze

Hygienegrundsätze

sind die entsprechenden Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO

KRINKO

) zu beachten [20].

Leichte Schmerzen am Injektionsort sind auch bei richtiger Applikation möglich, was im Aufklärungsgespräch erwähnt werden sollte. Evidenzbasierte Empfehlungen zur möglichst schmerz- und stressfreien Impfung

Stressfreie Impfung

sind vielfach publiziert [21]. Das Personal sollte eine ruhige Ausstrahlung haben, sachkundig und patientenorientiert sein. Gegebenenfalls können Lokalanästhetika (Schmerzpflaster, anästhesierende Cremes, Eisspray) zur Anwendung kommen. Auch die zügige Injektion, ruhiges Atmen, das Sprechen mit dem Personal sowie das „Wegsehen“ oder Ablenkung durch Musik während der Injektion reduzieren mögliche Schmerzen.

Das PEI informiert im Falle von Lieferengpässen

Lieferengpässe

und Nichtverfügbarkeit von Impfstoffen (https://www.pei.de/lieferengpaesse). Die STIKO gibt in ihren Empfehlungen spezifische Handlungshinweise, wenn keine Impfstoffe mit gleicher Antigenzusammensetzung verfügbar sind.

Beurteilung der Impffähigkeit

Impfungen sollten in der Regel – sofern es sich nicht um indizierte postexpositionelle Impfungen handelt – nicht während akuter Erkrankungen verabreicht werden. „Impftypische“ UAW wie

Schmerzen,

Fieber,

Kopf- und Gliederschmerzen,

Abgeschlagenheit,

Rötung und

leichte Schwellung der Einstichstelle

sind keine Kontraindikationen für eine nochmalige Impfung mit dem gleichen Impfstoff. Darüber hinausgehende Impfreaktionen müssen immer im Einzelfall beurteilt werden. Echte Impfhindernisse können spezifische Allergien gegen Impfstoffbestandteile (z. B. Hühnereiweiß, Neomycin) oder eine relevante Immunsuppression und Schwangerschaft/Stillzeit (bei Lebendimpfungen) sein (Herstellerangaben beachten). Hier handelt es sich um absolute Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen

. In einigen Fällen ist nach individueller ärztlicher Einschätzung der Krankheitsschwere oder des Ausmaßes bzw. der Relevanz der Immunsuppression eine Impfung dennoch möglich (relative Kontraindikation

Relative Kontraindikation

). „Falsche Kontraindikationen“

„Falsche Kontraindikationen“

, bei denen Impfungen in der Regel möglich sind, sind in Infobox 1 aufgeführt.

Infobox 1 „Falsche Kontraindikationen“ bei der Applikation von Impfstoffen

Banale Infekte (z. B. der oberen Atemwege), sofern Körpertemperatur < 38,5 °C

Kontakt der zu impfenden Person zu Personen mit ansteckenden Krankheiten

„Krampfanfälle“ in der Familienanamnese

Zustand nach (impfassoziierten) Fieberkrämpfen in der Anamnese

Dermatosen (z. B. Ekzem), lokale Hautinfektionen (ggf. andere geeignete Impfstelle wählen)

Antibiotikatherapie (Ausnahme: orale bakterielle Lebendimpfstoffe, z. B. oraler Typhuslebendimpfstoff)

Niedrig dosierte Kortikosteroidtherapie, lokale Kortikosteroide

Schwangerschaft der Mutter des zu impfenden Kindes (Varizellenimpfung nach Risikoabwägung)

Immundefekte bei Impfungen mit Totimpfstoff (ggf. geringeres Impfansprechen möglich; ggf. Titerkontrollen)

Neugeborenenikterus

Frühgeburtlichkeit

Stillende Frauen (Ausnahme: Gelbfieberimpfung!)

Gestillte Säuglinge

Chronische Erkrankungen (sofern keine Immunsuppression mit Kontraindikation für Lebendimpfungen) inkl. neurologischer Erkrankungen wie multipler Sklerose (außerhalb des akuten Schubs)

Impftechnik

Totimpfstoffe

Totimpfstoffe

werden aufgrund der enthaltenen Adjuvanzien (Adsorbatimpfstoffe) tief intramuskulär appliziert. Lebendimpfstoffe

Lebendimpfstoffe

können subkutan oder intramuskulär verabreicht werden. Bei Patienten mit Gerinnungsstörungen bzw. unter Antikoagulation ist die intramuskuläre Injektion laut Fachinformationen in der Regel formal kontraindiziert. Nach Nutzen-Risiko-Abwägung kann die Impfung in vielen Fällen bei Verwendung besonders dünner Kanülen und mit anschließender mehrminütiger Kompression dennoch „off label“ erfolgen [22]. Die meisten Adsorbatimpfstoffe können bei Kontraindikationen für die intramuskuläre Gabe alternativ auch subkutan gegeben werden, sofern sie dafür zugelassen sind.

Merke

Eine subkutane Impfstoffapplikation kann zu verstärkten lokalen Entzündungsreaktionen führen, z. B. mit Granulombildung.

Die geimpfte Person ist über das erhöhte Risiko lokaler Komplikationen bei subkutaner Gabe von Adsorbatimpfstoffen aufzuklären. Streng intradermal zu applizieren ist die in Deutschland nicht mehr allgemein empfohlene Bacille-Calmette-Guérin(BCG)-Impfung. Aktuell zugelassene, oral zu applizierende Impfstoffe (Schluckimpfung

Schluckimpfung

) sind die Lebendimpfstoffe gegen Rotaviren, Typhus abdominalis und Cholera. Ein als Nasenspray

Nasenspray

zu verabreichender tetravalenter Influenzalebendimpfstoff

Tetravalenter Influenzalebendimpfstoff

ist in Deutschland nur für Kinder und Jugendliche zugelassen.

Merke

Die intramuskuläre Impfung erfolgt in der Regel in den M. deltoideus.

Die Injektion wird optimalerweise 7–13 cm unterhalb des Acromions appliziert, während der Impfling den Arm abduziert und seine Hand auf die ipsilaterale Hüfte stützt, um Verletzungen im Schulterbereich („shoulder injury related to vaccine administration“ [SIRVA]) zu vermeiden [23, 24]. Nur wenn der M. deltoideus (noch) nicht ausreichend ausgebildet ist (v. a. bei Säuglingen und Kleinkindern), wird die Injektion in den anterolateralen Bereich des M. vastus lateralis

M. vastus lateralis

bevorzugt [17]. Die subkutane Impfung

Subkutane Impfung

erfolgt in der Regel im mittleren Drittel des dorsalen Oberarms oder bei Säuglingen am Oberschenkel. Immunglobulinpräparate

Immunglobulinpräparate

zur Prä- und Postexpositionsprophylaxe von Infektionskrankheiten wie Hepatitis B, Tollwut oder Tetanus werden tief intramuskulär verabreicht (äußerer oberer Quadrant des M. gluteus maximus; [25]). Bei großen Volumina (> 2 ml bei Kindern bis 20 kgKG, > 5 ml bei Personen ≥ 20 kgKG) werden diese auf verschiedene Körperstellen aufgeteilt. Vom Tollwutimmunglobulin

Tollwutimmunglobulin

muss bei bestehender Indikation so viel wie möglich intramuskulär in und um die Bisswunde instilliert werden [17].

Personen ab 3 Jahren werden in der Regel in sitzender Position, am besten auf einer Liege, geimpft, jüngere Kinder liegend auf dem Arm oder Schoß der Eltern. Bei vorangegangenen Ohnmachtsanfällen (Synkopen) nach Impfungen oder Blutentnahmen sollte vorsichtshalber im Liegen geimpft werden.

Nach Desinfektion

Desinfektion

der Impfstelle mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis (Einwirkzeit laut Herstellerangaben; in der Regel 15 s) muss die Haut vor der Impfung wieder trocken sein. Ein Kontakt mit dem Desinfektionsmittel kann v. a. bei Lebendimpfstoffen zur Inaktivierung des Impfstoffs führen. Vor Verwendung ist der Impfstoff optisch auf Verfärbung

Verfärbung

und Verunreinigungen

Verunreinigungen

zu prüfen. Lyophilisierte (gefriergetrocknete) Impfstoffe werden mit dem beigefügten Lösungsmittel

Lösungsmittel

unter Verwendung einer sterilen Spritze mit 21-Gauge-Kanüle aufgelöst und wieder aufgezogen. Der Durchstechstopfen des Impfstoffbehälters muss nach vorangehender Desinfektion vor dem Durchstechen wieder getrocknet sein. Beim Auflösen und Aufziehen ist Schaumbildung zu vermeiden. Der aufgezogene Impfstoff muss innerhalb von max. 5 min verimpft werden. Nach dem Aufziehen wird die Kanüle mit der Hand abgezogen und eine neue Injektionskanüle

Neue Injektionskanüle

mit einem Durchmesser von 23 bis 25 Gauge aufgesetzt. Die Länge der Kanüle wird nach Alter der Geimpften ausgewählt: 25–50 mm bei Jugendlichen/Erwachsenen, 25 mm bei älteren Säuglingen/Kleinkindern, 15 mm bei Säuglingen < 2 Lebensmonaten [17]. Vor der Applikation wird eventuell in der Spritze vorhandene Luft

Luft

entfernt.

Merke

Der Impfstoff soll die Kanüle nicht von außen benetzen („trockene Kanüle“), um Schmerzen bei der Injektion und Entzündungen im Stichkanal zu vermeiden.

Der Wirkstoff muss bei der intramuskulären Gabe sicher im Muskelgewebe appliziert werden, um eine ausreichende Immunantwort zu erreichen und Komplikationen bei Adsorbatimpfstoffen

Adsorbatimpfstoffe

zu vermeiden. Die intramuskuläre Injektion erfolgt in einem 90°-Winkel, die subkutane Impfung im 45°-Winkel zur Hautoberfläche. Eine Aspiration ist vor der Injektion an den oben genannten Injektionsstellen nicht notwendig. Der Impfstoff soll zügig injiziert werden. Erfolgen mehrere Impfungen simultan, soll ein Mindestabstand von ≥ 2,5 cm zwischen den Injektionsorten eingehalten werden. Aktiv- und Passivimpfstoffe (Immunglobuline) müssen bei simultaner Gabe in verschiedene Extremitäten appliziert werden (z. B. simultane Aktiv‑/Passivimpfung gegen Hepatitis B). Die Injektionsorte und korrespondierenden Impfstoffe müssen in der Patientenakte dokumentiert werden.

Impfreaktionen, Impfkomplikationen, Impfschäden

Die meisten unerwünschten Wirkungen von Impfungen sind mild und vorübergehend. Die STIKO hat Kriterien entwickelt, um übliche (nicht meldepflichtige) Impfreaktionen von Impfkomplikationen abzugrenzen [17]. Übliche Impfreaktionen

Übliche Impfreaktionen

sind vorübergehende, meist 1–3 Tage anhaltende Lokal- (Rötung, Schwellung, Schmerzen) und Allgemeinreaktionen (z. B. Fieber < 39,5 °C, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, lokale Lymphknotenschwellung, Übelkeit) als Ausdruck der Reaktion des Immunsystems auf den Impfstoff. Hierzu zählen auch Symptome einer „Impfkrankheit“, die bei 5–10 % der Geimpften 1–3 Wochen nach einer attenuierten Lebendimpfung (Masern, Mumps, Röteln [MMR], Varizellen) auftritt, z. B. mit Exanthem, Parotisschwellung und flüchtigen Arthralgien. Zur Linderung von Fieber und Schmerzen nach Impfungen können nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR, z. B. Ibuprofen) oder Paracetamol eingenommen werden. Von einer prophylaktischen Einnahme von NSAR oder Paracetamol zum Zeitpunkt oder kurz nach der Impfung wird wegen einer möglichen Beeinträchtigung der Immunantwort über Hemmung der Cyclooxygenase 2 aber abgeraten [26, 27].

Synkopale (vasovagale) Reaktionen als Zeichen einer Angst- oder Schmerzreaktion auf die Impfung treten typischerweise bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen innerhalb von 15 min nach der Impfung auf und können zu sturzbedingten Verletzungen führen. Deshalb werden v. a. für diese Altersgruppe eine Impfung im Sitzen oder Liegen und eine Nachbeobachtungzeit von 15 min empfohlen.

Alle Reaktionen, die nicht unter die STIKO-Definition üblicher Impfreaktionen fallen, nicht anderweitig zu erklären sind (Koinzidenz) und im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung stehen (Auftreten bei Lokalreaktionen bis zu 7 Tage nach Impfung, bei systemischen Reaktionen bis zu 7 Tage nach Impfung mit Totimpfstoff bzw. 21 Tage nach Lebendimpfung), müssen als Verdacht auf eine Impfkomplikation

Impfkomplikation

gemeldet werden [28]. Hierzu gehören auch allergische Sofortreaktionen

Allergische Sofortreaktionen

(Anaphylaxie) auf im Impfstoff enthaltene Bestandteile wie Hühnereiweiß (z. B. Gelbfieber‑, Influenzaimpfstoffe), Neomycin (z. B. Mumps‑, Masern‑, Röteln- oder Hepatitis-A-Impfstoffe) oder Polyethylenglykol (z. B. COVID-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis). Eine Übersicht potenzieller Allergene

Potenzielle Allergene

in Impfstoffen findet sich unter https://www.vaccinesafety.edu/components-Allergens. Anaphylaktische Reaktionen nach Impfungen sind mit 0,4–11,8 Fällen pro 1 Mio. verabreichter Impfstoffdosen sehr selten [17]. In impfenden Einrichtungen muss der Umgang mit anaphylaktischen Reaktionen geschult werden und eine Notfallausstattung vorhanden sein, u. a. Adrenalinampullen 1 mg/ml zur intramuskulären Gabe.

Nach Impfung gegen humane Papillomviren

Humane Papillomviren

kam es in Dänemark und Japan zu Verdachtsfallmeldungen eines komplexen regionalen Schmerzsyndroms („complex regional pain syndrome“ [CRPS]) und posturalen Tachykardiesyndroms (POTS). Groß angelegte Studien ergaben jedoch keinen Anhalt für einen statistischen Zusammenhang [29, 30].

Vor allem nach der ersten Gabe der Rotavirusimpfung

Rotavirusimpfung

tritt bei Kindern aus Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen geringfügig häufiger eine Darminvagination auf [30]. Das Gesamtrisiko für eine Invagination bis zum Ende des ersten Lebensjahrs zeigte sich in einer Studie des PEI jedoch nicht erhöht gegenüber ungeimpften Kindern [31].

Nach Anwendung eines AS03-adjuvantierten pandemischen Influenzaimpfstoffs

Pandemischer Influenzaimpfstoff

in der Saison 2009/2010 wurden in einigen Ländern (Skandinavien, Frankreich, Großbritannien) gehäuft Fälle von Narkolepsie beobachtet. Als Ursache wird eine molekulare Mimikry vermutet, durch die Antikörper induziert wurden, die sich gegen einen Rezeptor des schlafrhythmusregulierenden Hormons Hypocretin richten [13]. Eine Assoziation zwischen der saisonalen Influenzaimpfung und der Narkolepsie besteht nicht [32].

In der Phase-III-Studie zur chimären tetravalenten Denguevakzine

Denguevakzine

traten bei seronegativen Personen im Rahmen einer antikörperabhängigen Verstärkungsreaktion

Antikörperabhängige Verstärkungsreaktion

(„antibody-dependent enhancement“ [ADE]) gehäuft Durchbruchsinfektionen mit schwerem Krankheitsverlauf auf. Die Anwendung des Impfstoffs ist deshalb streng auf Personen im Alter von 9 bis 45 Jahren beschränkt, die in Endemiegebieten leben und in der Vergangenheit bereits gesichert mit Dengueviren infiziert waren [30].

Die Immunisierung mit SARS-CoV-2-Vektorimpfstoffen

SARS-CoV-2-Vektorimpfstoffe

(insbesondere ChAdOx1 nCoV-19) ist mit thrombembolischen Ereignissen

Thrombembolische Ereignisse

und einem Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom assoziiert [33]. Nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen traten vereinzelt anaphylaktische Reaktionen auf. Zudem wird eine Assoziation mit Myokarditiden diskutiert, insbesondere bei jüngeren männlichen Impflingen [33].

Merke

Der Verdacht auf eine Impfkomplikation bzw. einen Impfschaden ist laut § 6 Abs. 1 Nr. 3 IfSG unverzüglich, d. h. innerhalb von 24 h, namentlich vom Arzt an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Das Gesundheitsamt leitet die Meldung in pseudonymisierter Form an das PEI als zuständige Oberbehörde weiter. Des Weiteren besteht eine ärztliche Meldepflicht für UAW an die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (https://www.akdae.de).

Laut § 2 Nr. 11 IfSG ist ein Impfschaden

Impfschaden

definiert als die „gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung“. Ein Impfschaden liegt auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern (Lebendimpfung) geimpft wurde und eine andere als die geimpfte Person geschädigt wurde. Bei öffentlich empfohlenen Impfungen stehen Betroffenen laut § 60 IfSG Versorgungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu. Voraussetzung ist laut § 61 IfSG ein wahrscheinlicher kausaler Zusammenhang

Kausaler Zusammenhang

der Gesundheitsstörung mit der Impfung. Die Gesundheitsstörung darf nicht nur vorübergehend bestehen (mindestens 6 Monate). Geschädigte oder die Eltern bzw. Sorgeberechtigten müssen einen Antrag beim zuständigen Versorgungsamt stellen.

Impfen und Immunsuppression

Patienten sind immunsupprimiert, wenn ein angeborener Immundefekt

Angeborener Immundefekt

(z. B. Antikörpermangelsyndrom, „severe combined immunodeficiency“ [SCID]) oder erworbener Immundefekt

Erworbener Immundefekt

(z. B. HIV-Infektion, dialysepflichtige Niereninsuffizienz, schlecht eingestellter Diabetes mellitus) oder eine tumorassoziierte Immundefizienz vorliegt, sie unter zytoreduktiver Chemotherapie oder medikamentöser immunsuppressiver Therapie (z. B. mit Tumor-Nekrose-Faktor-Antagonisten) stehen sowie nach Organ‑, Knochenmark- oder Stammzelltransplantation und bei chirurgischer bzw. funktioneller Asplenie. Es gibt allerdings keine validen Schwellenwerte für den Grad der Immunsuppression. Eine für die Impfpraxis taugliche Differenzierung des Schweregrads der Immunsuppression in Grad I–III wurde z. B. von Wiedermann et al. 2016 publiziert ([34]; Tab. 4).

| Grad I (nicht relevante Immunsuppression) | Lebendimpfung möglich? |

| Niedrig dosierte Kurzzeittherapie mit Steroiden (< 2 Wochen, < 20 mg/Tag Prednisolonäquivalent [Erwachsene]) | Ja |

| Physiologische Ersatztherapie mit Steroiden | |

| Lokale Steroidtherapie (inhalativ, topisch, intrabursal, intraartikulär) | |

| HIV-Infektion mit CD4-Zell-Zahl > 500/µl | |

| Tumorerkrankung: in Remission, letzte Chemotherapie > 3 Monate, letzte B‑Zell-Therapie > 6 Monate | |

| Zustand nach Stammzelltransplantation, > 2 Jahre ohne Immunsuppressiva und ohne GvHD | |

| Autoimmunerkrankungen ohne Immunsuppressiva (z. B. rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes, chronisch-entzündliche Darmerkrankung) | |

| Gut eingestellter Diabetes mellitus | |

| Grad II (leichte bis mittlere Immunsuppression) | |

| „Mittelstarke“ Steroidtherapie (< 20 mg/Tag Prednisolonäquivalent, aber > 2 Wochen; < 2 Wochen, aber > 20 mg/Tag Prednisolonäquivalent; Depotgabe) | Nach Nutzen-Risiko-Abwägung bzw. mit angepasster Impfstrategie: |

| HIV-Infektion mit CD4-Zell-Zahl von 200 bis 499/µl | Beispielsweise Immunsurrogatmarkerbestimmung (CD4-Zell-Zahl und Testtiter); vorherige Impfindikationsprüfung durch Titerbestimmung; 14 Tage Abstand nach kurzzeitiger/niedrig dosierter Steroidtherapie; separate Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) und Varizella-Zoster-Virus (VZV) |

| Niedrig dosierte Immunsuppression (z. B. Methotrexat < 0,4 mg/kgKG; 6‑Mercaptopurin < 1,5 mg/kgKG) | |

| Asplenie | |

| Sichelzellanämie | |

| Chronische Erkrankungen von Leber oder Niere | |

| Multiple Sklerose ohne Behandlung | |

| Schlecht eingestellter/fortgeschrittener Diabetes mellitus | |

| Komplementdefekte | |

| Grad III (schwere Immunsuppression) | |

| Hoch dosierte Steroidtherapie (> 20 mg/Tag Prednisolonäquivalent und > 2 Wochen) | Nein (kontraindiziert) |

| HIV-Infektion mit CD4-Zell-Zahl < 200/µl | |

| Zustand nach Stammzelltransplantation, < 2 Jahre oder unter immunsuppressiver Therapie oder mit GvHD | |

| Behandlung einer Organabstoßung | |

| Akute hämatologische Erkrankung | |

| Maligne Erkrankung mit Metastasen | |

| Chronische lymphatische Leukämie | |

| Aplastische Anämie | |

| Strahlentherapie < 6 Wochen | |

| Immunsuppressiva nach Organtransplantation (z. B. Ciclosporin, Tacrolimus, Sirolimus, Mycophenolatmofetil, Mitoxantron) | |

| Kongenitale Immundefekte | |

| Chemotherapie | |

| Biologikatherapie | |

| Azathioprintherapie | |

GvHD „graft-vs-host disease“, HIV „human immunodeficiency virus“

Immunsupprimierte Patienten haben ein deutlich erhöhtes Risiko

Erhöhtes Risiko

bezüglich der Häufigkeit und Schwere impfpräventabler Infektionskrankheiten

Impfpräventable Infektionskrankheiten

[35, 36, 37]. Eine Immunsuppression zählt z. B. zu den stärksten Risikofaktoren für Hospitalisierungen bei Influenza, invasiven Pneumokokkeninfektionen und Herpes zoster [38, 39, 40, 41]. Andererseits sind die Impfquoten

Impfquoten

ausgerechnet bei diesem Risikokollektiv oft zu gering. So zeigen Daten der gesetzlichen Krankenversicherung, dass der Anteil der gegen Influenza geimpften erwachsenen Patienten mit rheumatischer Erkrankung nur um 10 % über den Impfraten bei gesunden Gleichaltrigen liegt [42]. Eine Ursache dafür könnte ungenügendes Fachwissen bezüglich Impfungen bei Immunsuppression sein. Die STIKO-Arbeitsgemeinschaft „Impfen bei Immundefizienz“ hat mittlerweile vier öffentlich zugängliche Publikationen mit ausführlichen Anwendungshinweisen

Ausführliche Anwendungshinweise

für Impfungen bei Immunsupprimierten verfasst [43, 44, 45, 46]. Daneben finden sich in den STIKO-Impfempfehlungen mehrere Indikationsimpfungen bei Immunsuppression [17].

Merke

Insbesondere bei Immunsupprimierten sollte versucht werden, einen möglichst weitreichenden Impfschutz aufzubauen.

Bestimmte Grundsätze sind bei der Impfentscheidung hilfreich: Totimpfstoffe können, da sie kein vermehrungsfähiges Pathogen enthalten, bei Immunsupprimierten in der Regel ohne zusätzliche Risiken verimpft werden (kein Infektionsrisiko). Allerdings kann die protektive Wirkung je nach Art und Grad der Immunsuppression eingeschränkt sein. Aufgrund theoretischer Erwägungen bzw. aus Einzelstudien gibt es Hinweise, dass Kombinationsimpfstoffe immunogener sind und hier ggf. bevorzugt eingesetzt werden sollten [34]. Für einige Impfungen kann der Impferfolg anhand akzeptierter Titergrenzwerte

Titergrenzwerte

abgeschätzt werden, z. B. hinsichtlich Hepatitis B, Tetanus oder Tollwut [45]; allerdings korreliert die Antikörperantwort nicht immer mit dem tatsächlichen Protektionsgrad. Zudem ist die ebenso wichtige zelluläre Immunität im klinischen Alltag meist nicht bestimmbar.

Die Bewertung des Einsatzes von Lebendimpfstoffen bei Immunsupprimierten ist komplex; empirische Belege für eine Patientengefährdung sind rar und beziehen sich meist auf primäre Immundefekte [45]. Aus Sicherheitsaspekten sollte auf Impfstoffe mit vermehrungsfähigen Pathogenen bei Immunsupprimierten möglichst verzichtet werden, wenn ein alternativer Totimpfstoff zur Verfügung steht (z. B. bei Polio, Herpes zoster, Influenza, Typhus, Cholera) oder eine vorangeschaltete Titerbestimmung die Notwendigkeit der Impfung revidieren kann. Wenn die Zeitdauer der Immunsuppression absehbar ist und die Umstände es erlauben, können Lebendimpfstoffe mit einem Mindestabstand

Mindestabstand

von 2 Wochen vor der Immunkompromittierung verabreicht werden. Unter schwerer Immunsuppression (Grad III

Grad III

) besteht für Lebendimpfungen eine absolute Kontraindikation

Absolute Kontraindikation

. Sofern die Immunsuppression „nicht relevant“ ist (Grad I

Grad I

), können Lebendimpfstoffe entsprechend den Herstellerangaben eingesetzt werden. Bei leichter bis mittlerer Immunsuppression (Grad II

Grad II

) ist die Applikation von Lebendimpfstoffen nur nach strenger individueller Nutzen-Risiko-Abwägung

Individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung

möglich. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich ein nicht evidenzbasiertes pragmatisches Vorgehen

Pragmatisches Vorgehen

[35]: z. B. Impfung eines „Testtotimpfstoffs“ (z. B. Tetanusimpfung) und Titerbestimmung nach 4–6 Wochen mit paralleler Bestimmung der CD4-Zell-Zahl. Wenn die Titer in den protektiven Bereich steigen und die CD4-Zellen > 200/µl liegen, können Lebendimpfstoffe in der Regel relativ sicher eingesetzt werden. In jedem Fall ist die ausführliche Risikoaufklärung und Dokumentation wichtig („off label use“). Sofern eine medikamentöse Immunsuppression im Verlauf beendet werden kann, können Lebendimpfstoffe nach einem bestimmten Mindestabstand eingesetzt werden (Übersichtstabelle in [46]). Die medikamentöse Immunsuppression kann dann 2–4 Wochen nach der Impfung fortgesetzt werden.

Es gibt bisher keine belastbaren Hinweise, dass Impfungen Grunderkrankungsschübe

Grunderkrankungsschübe

auslösen; andererseits gibt es aber Grund zur Annahme, dass die impfpräventable Infektionskrankheit Krankheitsschübe auslösen kann, z. B. eine Influenza bei multipler Sklerose [47].

Impfungen in Schwangerschaft und Stillzeit

Impfungen der Mutter mit Totimpfstoffen sind in der Schwangerschaft und Stillzeit prinzipiell möglich. Jedoch sollen nicht dringlich indizierte Impfungen in der Schwangerschaft unterbleiben, v. a. im ersten Trimenon [17]. Von der STIKO explizit in der Schwangerschaft empfohlen wird die Influenzaimpfung

Influenzaimpfung

im zweiten Trimenon (bei Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Asthma bronchiale bereits im ersten Trimenon) zum Schutz der Mutter vor einem schweren Krankheitsverlauf (erhöhtes Pneumonie- und Sterberisiko), einer erhöhten Frühgeburtlichkeit und erhöhten Rate von Aborten und Totgeburten [48] sowie zum Schutz des Neugeborenen in den ersten Lebensmonaten. Weiter empfiehlt die STIKO die Pertussisimpfung

Pertussisimpfung

zu Beginn des dritten Trimenons (bei erhöhtem Risiko einer Frühgeburt bereits im zweiten Trimenon) als Kombinationsimpfung mit Tetanus, Diphtherie und ggf. Poliomyelitis, unabhängig vom Pertussisimpfstatus der Mutter. Hierdurch wird eine diaplazentare Übertragung pertussisspezifischer Leihantikörper erreicht, die das Neugeborene in den besonders vulnerablen ersten Lebensmonaten schützen.

Merke

Lebendimpfstoffe gegen Maser, Mumps, Röteln und Varizellen sind in der Schwangerschaft absolut kontraindiziert.

Eine versehentliche Impfung mit Lebendimpfstoffen in der Schwangerschaft stellt aber wie bei Totimpfstoffen keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch dar. Die Lebendimpfung gegen Gelbfieber darf in der Schwangerschaft nur bei eindeutiger Indikation (nicht verschiebbare Reise ins Endemiegebiet) und nach individueller Nutzen-Risiko-Abwägung verabreicht werden [17]. In der Stillzeit können bei bestehender Indikation alle Lebendimpfstoffe verabreicht werden – eine Ausnahme ist die Gelbfieberimpfung wegen des Risikos einer Meningoenzephalitis beim Säugling.

Die STIKO empfiehlt noch ungeimpften Schwangeren die COVID-19-Impfung

COVID-19-Impfung

mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs ab dem zweiten Trimenon [17]. Wenn die Schwangerschaft nach bereits erfolgter Erstimpfung festgestellt wurde, sollte die Zweitimpfung erst ab dem zweiten Trimenon durchgeführt werden. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO auch ungeimpften Stillenden die Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs.

Fazit für die Praxis

Impfungen gelten als eine der wichtigsten Errungenschaften der modernen Medizin und haben Millionen Menschenleben gerettet.

Gerade in den Industrieländern liegen große Epidemien und Erfahrung mit schweren Infektionskrankheiten bereits länger zurück, sodass viele Menschen die Impfprävention kritisch bzw. skeptisch betrachten oder diese ganz ablehnen. Der Erfolg von Impfungen gefährdet paradoxerweise ihre Akzeptanz.

Schutzimpfungen sind nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Beachtung von Indikation, Anwendungsvoraussetzungen und Kontraindikationen durchzuführen. Zum Impfen ist jeder approbierte Arzt berechtigt.

Lokal- wie Allgemeinreaktionen nach Impfung verlaufen so gut wie immer selbstlimitierend.

Impfkomplikationen wie allergische Sofortreaktionen sind meldepflichtig.

Echte Impfschäden sind eine Rarität und staatlich über das Bundesversorgungsgesetz abgesichert.

Unter Beachtung der Kontraindikationen sind Impfungen auch bei besonders vulnerablen Patientenpopulationen wie Immunsupprimierten und Schwangeren eine sichere medizinische Maßnahme.

CME-Fragebogen

Für welche Krankheit wurde historisch als Erstes eine Impfung entwickelt?

Hepatitis B

Influenza

Tetanus

Tollwut

Pocken

Welches grundlegende immunologische Konzept liegt Impfungen zugrunde?

Sekundärreaktionen sind stärker und schneller als Primärreaktionen.

Mukosaassoziierte Antigene führen zu einer verstärkten Immunantwort.

Zirkulierende Antikörper dienen als molekulare Epitope.

Muskuläre Pattern-recognition-Rezeptoren (PRR) produzieren spezifische Antikörper.

Das angeborene Immunsystem reagiert schnell auf Infektionen.

Manche Impfungen enthalten Zusatzstoffe. Welche der folgenden Substanzen ist Bestandteil mancher Impfstoffe?

Mercaptopurin

Thiomersal

Ivermectin

Benzbromaron

Vancomycin

Welche Behörde war/ist für die Zulassung der in Deutschland eingesetzten Impfstoffe gegen das „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV-2) verantwortlich?

Paul-Ehrlich-Institut

Food and Drug Administration (FDA)

Ständige Impfkommission (STIKO)

European Medicines Agency (EMA)

Robert Koch-Institut

Was ist eine Indikationsimpfung?

Jede entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) indizierte Impfung

Eine Impfung mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff

Eine Impfung, die für eine spezielle Indikation neu entwickelt wird (zum Beispiel „coronavirus disease 2019“ [COVID-19])

Eine Impfung mit Indikation für eine bestimmte Personengruppe (z. B. aufgrund eines in dieser Gruppe erhöhten Erkrankungs- oder Komplikationsrisikos)

Eine nach Ermessen des behandelnden Arztes notwendige Impfung

Sie betreuen einen nierentransplantierten Patienten. Seine Medikation besteht unter anderem aus Ciclosporin Mycophenolatmofetil und Prednisolon. Welche der folgenden Impfungen ist kontraindiziert?

Tetanus

Hepatitis B

„Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ (SARS-CoV-2)/„coronavirus disease 2019“ (COVID-19)

Masern, Mumps, Röteln (MMR)

Tollwut

Für Impfungen während der Schwangerschaft gibt es spezifische Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Welche der folgenden Impfungen wird explizit empfohlen?

Pertussis

Masern, Mumps, Röteln (MMR)

Varizellen

Hepatitis B

Gelbfieber

Wogegen sollten Erwachsene ab dem 60. Lebensjahr jährlich geimpft werden?

Influenza

Meningokokken

Pertussis

Diphtherie

Tetanus

Was ist bei Erwachsenen in der Regel die optimale Injektionsstelle für intramuskulär verabreichte Impfstoffe?

Anterolateraler Bereich des M. vastus lateralis

Mittleres Drittel des Oberarms (lateral)

Äußerer oberer Quadrant des M. gluteus maximus

Ca. 10 cm unterhalb des Acromions in den M. deltoideus

Anterolateraler Bereich des Abdomens

Ab welchem Alter sollten männliche Jugendliche gegen humane Papillomviren (HPV) geimpft werden?

Ab dem 5. Lebensjahr

Ab dem 9. Lebensjahr

Ab dem 16. Lebensjahr

Ab dem 18. Lebensjahr

Männliche Jugendliche sollten nicht standardmäßig gegen HPV geimpft werden.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

Gemäß den Richtlinien des Springer Medizin Verlags werden Autoren und Wissenschaftliche Leitung im Rahmen der Manuskripterstellung und Manuskriptfreigabe aufgefordert, eine vollständige Erklärung zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Interessen abzugeben.

Autoren

S. Wendt: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorare für mehrere Vorträge zur Reisemedizin vom Centrum für Reisemedizin (CRM). – Regelmäßiger Schulungsreferent beim Centrum für Reisemedizin (CRM) zu reisemedizinischen Themen, dafür Referentenhonorare bekommen. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Angestellter Facharzt für Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie, Bereich Infektiologie und Tropenmedizin, Universitätsklinikum Leipzig | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI), Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (DTG), Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), Deutsche Fachgesellschaft für Reisemedizin (DFR), Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). H. Trawinski: A. Finanzielle Interessen: H. Trawinski gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Angestellter Internist, Infektiologe, Oberarzt, Bereich Infektiologie und Tropenmedizin, Universitätsklinikum Leipzig AöR | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI), Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). C. Pietsch: A. Finanzielle Interessen: C. Pietsch gibt an, dass kein finanzieller Interessenkonflikt besteht. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Berufliche Tätigkeit: Oberärztin und Leitung (komm.) Krankenversorgung Virologie, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie, Universitätsklinikum Leipzig | Mitgliedschaften: Gesellschaft für Virologie, European Society for Clinical Virology, European Society for Virology, Nationale Forschungsplattform Zoonosen. M. Borte: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorare: CSL Behring, Octapharma, Fa. Shire. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Direktor, ImmunDefektCentrum Leipzig (IDCL), Klinikum St. Georg, Leipzig | Mitgliedschaften: Deutsche Gesellschaft für Immunologie (DGfI, Fachimmunologe), Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR), Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI), European Society for Immunodeficiencies (ESID), European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Sächsische Impfkommission (SIKO). C. Lübbert: A. Finanzielle Interessen: Referentenhonorar oder Kostenerstattung als passiver Teilnehmer: CRM, Falk Foundation, Shionogi, Gilead, MSD, InfectoPharm, bioMérieux, Moderna, Roche, Daiichi Sankyo. – Bezahlter Berater/interner Schulungsreferent/Gehaltsempfänger o. Ä.: MSD, Pfizer. – B. Nichtfinanzielle Interessen: Professor für Innere Medizin, Universitätsklinikum Leipzig, angestellter Leiter des Bereichs Infektiologie und Tropenmedizin, Universitätsklinikum Leipzig, angestellter Chefarzt, Klinik für Infektiologie, Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie, Klinikum St. Georg gGmbH, Leipzig | Mitgliedschaften: DGIM, Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), DGI (Vorstand), DTG, Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie (PEG).

Wissenschaftliche Leitung

Die vollständige Erklärung zum Interessenkonflikt der Wissenschaftlichen Leitung finden Sie am Kurs der zertifizierten Fortbildung auf www.springermedizin.de/cme.

Der Verlag

erklärt, dass für die Publikation dieser CME-Fortbildung keine Sponsorengelder an den Verlag fließen.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy Vaccine hesitancy: definition, scope and determinants. Vaccine. 2015;33:4161–4164. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.04.036. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Lahariya C. A brief history of vaccines & vaccination in India. Indian J. Med. Res. 2014;139:491–511. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Stewart AJ, Devlin PM. The history of the smallpox vaccine. J Infect. 2006;52:329–334. doi: 10.1016/j.jinf.2005.07.021. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Jütte R (2020) Zur Geschichte der Schutzimpfung. https://www.bpb.de/apuz/weltgesundheit-2020/318298/zur-geschichte-der-schutzimpfung. Zugegriffen: 5. Juli 2021

- 5.Canouï E, Launay O. Histoire et principes de la vaccination. Rev Mal Respir. 2019;36:74–81. doi: 10.1016/j.rmr.2018.02.015. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Lombard M, Pastoret PP, Moulin AM. A brief history of vaccines and vaccination. Rev Sci Tech. 2007;26:29–48. doi: 10.20506/rst.26.1.1724. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 7.Pfleiderer M, Cichutek K. Herstellung und Prüfung von Impfstoffen. In: Spiess H, Heininger U, Jilg W, editors. Impfkompendium. Stuttgart: Thieme; 2015. [Google Scholar]

- 8.Deen J, von Seidlein L. The case for ring vaccinations with special consideration of oral cholera vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2018;14:2069–2074. doi: 10.1080/21645515.2018.1462068. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Rappuoli R, Sutter G. Editorial overview: preventive and therapeutic vaccines: vaccination against viral disease—current advances and challenges. Curr Opin Virol. 2017;23:vi–viii. doi: 10.1016/j.coviro.2017.06.001. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Saxena M, van der Burg SH, Melief CJM, et al. Therapeutic cancer vaccines. Nat Rev Cancer. 2021;21:360–378. doi: 10.1038/s41568-021-00346-0. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 11.Pulendran B, Arunachalam PS, O’Hagan DT. Emerging concepts in the science of vaccine adjuvants. Nat Rev Drug Discov. 2021;20:454–475. doi: 10.1038/s41573-021-00163-y. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Huppertz HI, Korenke GC, Heininger U, et al. Empfehlungen zum Vorgehen bei Auftreten ungewöhnlicher neurologischer Symptome in zeitlichem Zusammenhang mit Impfungen im Kindes- und Jugendalter. Monatsschr Kinderheilkd. 2020;169:62–68. doi: 10.1007/s00112-020-00975-z. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 13.Knuf M, Kieninger-Baum D, Habermehl P, et al. Sicherheit und Verträglickeit von Impfungen. Pädiatr Prax. 2017;87:1–21. [Google Scholar]

- 14.Conklin L, Hviid A, Orenstein WA, et al. Vaccine safety issues at the turn of the 21st century. BMJ Glob Health. 2021;6(2):e004898. doi: 10.1136/bmjgh-2020-004898. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Zuber PL, Gruber M, Kaslow DC, et al. Evolving pharmacovigilance requirements with novel vaccines and vaccine components. BMJ Glob Health. 2021;6(2):e003403. doi: 10.1136/bmjgh-2020-003403. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Paul-Ehrlich-Institut (2021) Arzneimittelsicherheit. https://www.pei.de/DE/infos/fachkreise/impfungen-impfstoffe/faq-antworten-impfkritische-fragen/impfung-quecksilber/impfung-quecksilber-thiomersal-node.html. Zugegriffen: 5. Juli 2021

- 17.Ständige Impfkommission (STIKO) Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut 2021. Epidemiol Bull. 2021;33:1–46. [Google Scholar]

- 18.Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) (2021) Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Schutzimpfungen nach § 20i Absatz 1 SGB V. https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2429/SI-RL_2021-03-21_iK-2021-04-01.pdf. Zugegriffen: 5. Juli 2021

- 19.Sächsische Impfkommission (SIKO) (2021) Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission zur Durchführung von Schutzimpfungen im Freistaat Sachsen. Impfempfehlung E 1. https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/gesundheitsinformationen/impfen/E1_2021.pdf. Zugegriffen: 9. Aug. 2021

- 20.Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2011;54:1135–1144. doi: 10.1007/s00103-011-1352-8. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.World Health Organization Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper, September 2015—recommendations. Vaccine. 2016;34:3629–3630. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.11.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Robert-Koch-Institut (2020) Impfen bei Blutungsneigung. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/G/Injektionsort_Tabelle.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 9. Aug. 2021

- 23.Behrens RH, Patel V. Avoiding shoulder injury from intramuscular vaccines. Lancet. 2021;397:471. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00192-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Streit R, Rocha F, Mentzer D, Keller-Stanislawski B. Schulterverletzung nach Impfung (SIRVA) Bull Arzneimittelsicherheit. 2016;3:10–14. [Google Scholar]

- 25.Public Health England (2013) Immunisation procedures: the green book. In: Immunisation against infectious disease. https://www.gov.uk/government/publications/immunisation-procedures-thegreen-book-chapter-4. Zugegriffen: 29. Juli 2021

- 26.Doedée AMCM, Boland GJ, Pennings JLA, et al. Effects of prophylactic and therapeutic paracetamol treatment during vaccination on hepatitis B antibody levels in adults: two open-label, randomized controlled trials. PLoS One. 2014;9:e98175. doi: 10.1371/journal.pone.0098175. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet. 2009;374:1339–1350. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61208-3. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.Heininger U. Impfungen. In: Speer CP, Gahr M, Dötsch J, editors. Pädiatrie. Berlin/Heidelberg: Springer; 2019. [Google Scholar]

- 29.Paul-Ehrlich-Institut Bull Arzneimittelsicherheit. 2019;1:37–50. [Google Scholar]

- 30.Salmon DA, Lambert PH, Nohynek HM, et al. Novel vaccine safety issues and areas that would benefit from further research. BMJ Glob Health. 2021;6(2):e003814. doi: 10.1136/bmjgh-2020-003814. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Oberle D, Hoffelner M, Pavel J, et al. Risikofaktoren für Invagination bei Kindern unter einem Jahr mit Schwerpunkt Rotavirusimpfstoffe: retrospektive multizentrische gematchte Fall-Kontrolle-Studie. Bull Arzneimittelsicherheit. 2020;2:10–19. [Google Scholar]

- 32.Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, et al. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD004879. doi: 10.1002/14651858.CD004879.pub5. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 33.Paul-Ehrlich-Institut (2021) Sicherheitsbericht. Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19. https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=6. Zugegriffen: 5. Juli 2021

- 34.Wiedermann U, Sitte HH, Burgmann H, et al. Impfungen bei Immundefekten/Immunsuppression – Expertenstatement und Empfehlungen. Wien Klin Wochenschr. 2016;128(4):337–376. doi: 10.1007/s00508-016-1033-6. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 35.Bühler S, Eperon G, Ribi C, et al. Vaccination recommendations for adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Swiss Med Wkly. 2015;145:14159. doi: 10.4414/smw.2015.14159. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. Clin Infect Dis. 2014;58:e44–e100. doi: 10.1093/cid/cit684. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Theilacker C, Ludewig K, Serr A, et al. Overwhelming postsplenectomy infection: a prospective multicenter cohort study. Clin Infect Dis. 2016;62:871–878. doi: 10.1093/cid/civ1195. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 38.Campbell CNJ, Mytton OT, McLean EM, et al. Hospitalization in two waves of pandemic influenza A(H1N1) in England. Epidemiol Infect. 2011;139:1560–1569. doi: 10.1017/S0950268810002657. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 39.Schröder C, Enders D, Schink T, Riedel O. Incidence of herpes zoster amongst adults varies by severity of immunosuppression. J Infect. 2017;75:207–215. doi: 10.1016/j.jinf.2017.06.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.van Hoek AJ, Andrews N, Waight PA, et al. The effect of underlying clinical conditions on the risk of developing invasive pneumococcal disease in England. J Infect. 2012;65:17–24. doi: 10.1016/j.jinf.2012.02.017. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 41.Wilking H, Buda S, Lippe E, et al. Mortality of 2009 pandemic influenza A(H1N1) in Germany. Euro Surveill. 2010;15:19741. doi: 10.2807/ese.15.49.19741-en. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 42.Luque Ramos A, Hoffmann F, Callhoff J, et al. Influenza and pneumococcal vaccination in patients with rheumatoid arthritis in comparison with age- and sex-matched controls: results of a claims data analysis. Rheumatol Int. 2016;36:1255–1263. doi: 10.1007/s00296-016-3516-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 43.Ehl S, Bogdan C, Niehues T, et al. Impfen bei Immundefizienz: Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (II) Impfen bei 1. Primären Immundefekterkrankungen und 2. HIV-Infektion. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2018;61:1034–1051. doi: 10.1007/s00103-018-2807-y. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Laws HJ, Baumann U, Bogdan C, et al. Impfen bei Immundefizienz: Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (III) Impfen bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen (antineoplastische Therapie, Stammzelltransplantation), Organtransplantation und Asplenie. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2020;63:588–644. doi: 10.1007/s00103-020-03123-w. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 45.Niehues T, Bogdan C, Hecht J, et al. Impfen bei Immundefizienz: Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (I) Grundlagenpapier. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2017;60:674–684. doi: 10.1007/s00103-017-2555-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 46.Wagner N, Assmus F, Arendt G, et al. Impfen bei Immundefizienz: Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (IV) Impfen bei Autoimmunkrankheiten, bei anderen chronisch-entzündlichen Erkrankungen und unter immunmodulatorischer Therapie. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2019;62:494–515. doi: 10.1007/s00103-019-02905-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 47.Oikonen M, Laaksonen M, Aalto V, et al. Temporal relationship between environmental influenza A and Epstein-Barr viral infections and high multiple sclerosis relapse occurrence. Mult Scler. 2011;17:672–680. doi: 10.1177/1352458510394397. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 48.Röbl-Mathieu M, Kunstein A, Liese J, et al. Impfungen in der Schwangerschaft. Dtsch Arztebl Int. 2021;118:262–268. doi: 10.3238/arztebl.m2021.0020. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]