Im Projekt "Stand und Weiterentwicklung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung im Bereich 'Urologische Tumore'" (ASV-WE) wird für das fortgeschrittene oder metastasierte Prostatakarzinom erforscht, inwiefern die Erwartungen an die Patientenversorgung erfüllt sind, wo Weiterentwicklung nötig ist und wie diese umgesetzt werden kann.

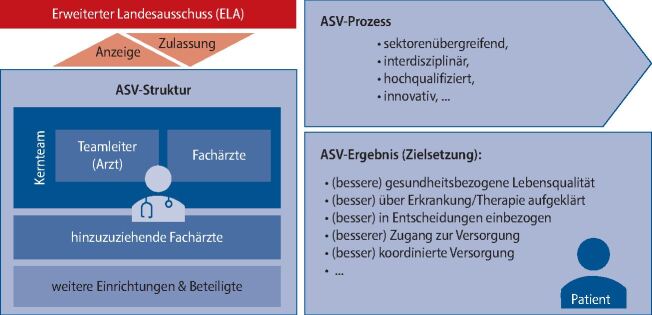

Die 2012 eingeführte ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) soll eine interdisziplinäre und sektorenübergreifende Behandlung von Patientinnen und Patienten mit seltenen oder komplexen Krankheiten fördern [1]. Mit der ASV-Richtlinie soll die Qualifikation und Erfahrung aller am Therapieprozess Beteiligten sichergestellt und die Versorgung besser koordiniert werden, indem die ärztliche Kooperation verbessert wird [2]. Bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren ist erforderlich, dass intersektoral zusammengearbeitet und palliative Expertise hinzugezogen wird. Ein erfolgreicher ASV-Prozess sollte für Patientinnen und Patienten alle Potenziale einer optimierten Versorgung ausschöpfen - etwa eine höhere gesundheitsbezogene Lebensqualität, mehr Aufklärung über die Erkrankung und ihre Behandlung sowie eine koordinierte Versorgung. Ein besserer Zugang zur Versorgung mit sinnvoller Einbeziehung der Patientinnen und Patienten in die ärztliche Entscheidung wird erwartet (Abb. 1).

Umsetzung läuft trotz vieler Vorteile schleppend

Neben der Zusammenarbeit von Vertragsärzten und Krankenhausärzten unterschiedlicher Fachdisziplinen wirbt die ASV mit gleichen Wettbewerbsbedingungen für Praxen und Krankenhäuser, einer Vergütung zu festen Preisen und extrabudgetär ohne Mengenbegrenzung und einer bundesweit einheitlichen Regelung [3].

Obwohl die Vorteile auf der Hand liegen, macht die ASV bisher nur einen kleinen Teil der Versorgung aus. Die Umsetzung bleibt hinter den politischen Erwartungen zurück. Das bisher erkannte Problem ist der hohe bürokratische Aufwand [4]. Die Anzeigeverfahren werden als zu aufwändig und komplex beschrieben. Die Zusammenstellung eines umfangreichen Facharztteams, sowie der eng definierte Entfernungsradius von maximal 30 Minuten für die Patientinnen und Patienten sind Hürden, die einer breiten ASV-Akzeptanz entgegenstehen. Hinzu kommt ein deutlich eingeschränktes Patientenspektrum im Vergleich zum § 116b alter Fassung, zu Hochschulambulanzen und zum Kollektivvertrag bei einer bisher unklaren Verbesserung für die Patientenversorgung und Unsicherheit über die finanziellen Vorteile [4]. Der alte § 116b SGB V ermöglichte Kliniken, Patientinnen und Patienten mit komplexen Krankheitsbildern bestimmte ambulante Leistungen anzubieten. Die aktuelle Richtlinienänderung (in Kraft getreten am 7.8.2021) wird das Patientenklientel der urologischen ASV jedoch deutlich erhöhen, da nun die endokrine Therapie beim metastasierten Prostatakarzinom mit einbezogen wird. Dadurch können Urologen und Urologinnen in ASV-Teams ab jetzt die Ziffern der Onkologievereinbarung und alle anderen im Zusammenhang stehenden Ziffern extrabudgetär abrechnen, die bisher nicht daran teilnehmen konnten.

Trotzdem ist die ablehnende Haltung gegenüber der ASV geringer als anfänglich vermutet [5]. Aus Sicht der beteiligten Ärztinnen und Ärzte geht es um eine optimierte Behandlung, die auf einer sektorenübergreifendenden Behandlungskoordination basiert und für die eine interdisziplinäre Kommunikation mit Erfahrungsaustausch vorrangig ist. Zudem bietet die ASV die Möglichkeit der zusätzlichen Abrechnung von Leistungen wie sie im Rahmen ähnlicher Strukturen wie der zertifizierten Organzentren (DKG) in der Regelversorgung erbracht werden [6].

Das aktuell laufende Projekt "GOAL-ASV" ("Generelle, alle ASV-Indikationen übergreifende Evaluation und Weiterentwicklung der ASV-RL (§ 116b SGB V)") untersucht bei allen ASV-Indikationen, welche Faktoren die Teilnahme von Arztpraxen beziehungsweise Krankenhäusern an ASV-Angeboten positiv beeinflussen und welche als Barrieren wirken [7]. Arztpraxen sowie Krankenhäuser werden zu ihrer Motivation, zu Aufwand und Nutzen bezüglich ihrer Teilnahme an der ASV befragt.

Besonderheiten der Verteilung der ASV-Teams

Aktuelle Erhebungen zeigen einen stetigen Anstieg der ASV-Teilnahme [4]. So hat sich auch die Zahl der Teams im ASV-Bereich "Urologische Tumore", der seit April 2018 in Kraft getreten ist, seit dem letzten Jahr fast versechsfacht. Die ASV-Servicestelle verzeichnet aktuell 71 urologische ASV-Teams (Stand 1.9.2021; [8]). Auffallend sind die regional ungleiche Verteilung der Teams über die Bundesrepublik und der hohe Anteil an ASV-Teamleitungen an Kliniken. 31 % der urologischen ASV-Teams befinden sich in Nordrhein-Westfalen, 23 % in Hessen und jeweils 11 % in Bayern und Schleswig-Holstein (Tab. 1). In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt sind dagegen bisher gar keine ASV-Teams gemeldet.

| Bundesland | Anzahl der ASV-Teams | % |

|---|---|---|

| Nordrhein-Westfalen | 22 | 31 |

| Hessen | 16 | 23 |

| Bayern | 8 | 11 |

| Schleswig-Holstein | 8 | 11 |

| Baden-Württemberg | 4 | 6 |

| Berlin | 3 | 4 |

| Niedersachsen | 2 | 3 |

| Rheinland-Pfalz | 2 | 3 |

| Hamburg | 2 | 3 |

| Bremen | 1 | 1 |

| Sachsen-Anhalt | 1 | 1 |

| Thüringen | 1 | 1 |

| Sachsen | 1 | 1 |

| Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt | 0 | - |

Der Anteil von Teamleitern an Krankenhäusern liegt aktuell bei 91,5 %, davon sind 13 urologische Universitätskliniken, vier ASV-Teams werden von einer Praxis und zwei von einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) geführt. Ein wichtiger Aspekt für die Zunahme an ASV-Teams im Bereich "Urologische Tumore" ist sicherlich auch das Auslaufen der § 116b-Altberechtigung (drei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie). Kliniken, die bislang nach § 116b abgerechnet haben, wird über die ASV ermöglicht, weiter "ambulant" tätig zu sein.

Diese Beobachtungen für die ASV im Bereich "Urologische Tumore" decken sich mit jenen der anderen Indikationen, wobei der durchschnittliche Anteil an Krankenhausärztinnen und -ärzten bei der Teamleitung insgesamt zuletzt bei 85 % lag [4]. Wir gehen hier von einem Vorteil der Kliniken hinsichtlich personeller Ressourcen aus. Die Lokalisation der ASV-Teamleitung an großstädtischen Kliniken führte somit bislang nicht zur erhofften Reduktion der Unter- und Fehlversorgung in ländlichen Gegenden.

Projekt "ASV-WE"

Am 1. April 2021 startete das vom Innovationsfonds geförderte Versorgungsforschungsprojekt "Stand und Weiterentwicklung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung im Bereich 'Urologische Tumore'" (ASV-WE) [9]. Für dieses Projekt ist die Zusammenführung und Kooperation unterschiedlichster Partner und Stakeholder gelungen:

aQua-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitsweisen

Gesundheitsforschung für Männer gGmbH

Berufsverband Deutscher Urologen e. V.

Abteilung für Allgemeinmedizin und Gesundheitsversorgung des Universitätsklinikums Heidelberg

Deutsches Institut für Fachärztliche Versorgungsforschung GmbH

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung

In dem 30 Meilensteine umfassenden, komplexen Zwei-Jahres-Projekt werden zwei übergeordnete Fragestellungen mit elf orientierenden Arbeitshypothesen (AH) überprüft, die die Patienten- wie auch die Versorgerebene adressieren:

-

Werden die ASV-Ziele auf Ebene der urologischen Patient*innen erreicht?

- AH 1: ASV-Patient*innen haben bessere medizinische Outcomes und eine höhere Lebensqualität als solche, die in vergleichbarer Situation "usual care" erhalten.

- AH 2: ASV-Patient*innen haben einen besseren Zugang zur Versorgung, das heißt zu benötigten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.

- AH 3: Die Behandlung von ASV-Patient*innenen ist besser koordiniert als die Behandlung unter "usual care"-Bedingungen.

- AH 4: ASV-Patient*innen sind therapieadhärenter als solche, die in vergleichbarer Situation "usual care" erhalten.

- AH 5: ASV-Patient*innen sind über ihre Erkrankung und die Therapieoptionen besser aufgeklärt als solche, die in vergleichbarer Situation "usual care" erhalten.

- AH 6: ASV-Patient*innen sind an Entscheidungen über ihre Therapie mehr beteiligt als solche, die in vergleichbarer Situation "usual care" erhalten.

- AH 7: ASV-Patient*innen sind mit ihrer Versorgung zufriedener als solche, die in vergleichbarer Situation "usual care" erhalten.

-

Werden die ASV-Ziele auf Ebene der Urologinnen und Urologen erreicht?

- AH 8: Das Zulassungsverfahren sichert eine qualitativ hochwertige Versorgung (beurteilt etwa anhand von Qualitätsparametern wie Zeit, Leitlinienadhärenz und an klinischen Outcomes)

- AH 9: Die ASV erreicht das Ziel einer sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der Beteiligten.

- AH 10: Die ASV ermöglicht Innovationen und die Weiterentwicklung der Versorgung.

- AH 11: ASV-Ärztinnen und -Ärzte sind mit den Rahmenbedingungen der ASV zufrieden.

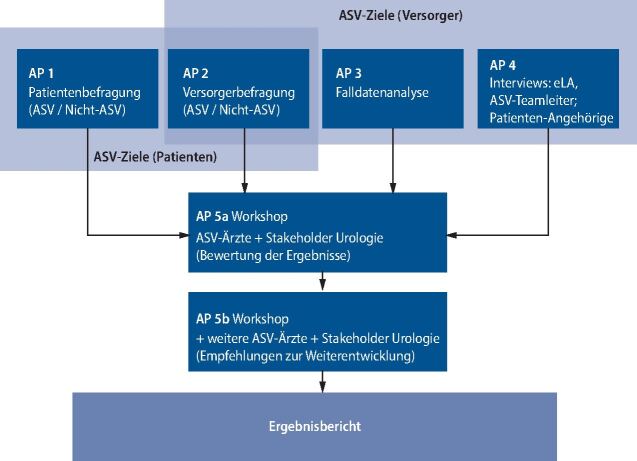

Die prospektive, nicht randomisierte Studie folgt einem "Mixed Methods"-Ansatz, der aus fünf Arbeitspaketen (AP) besteht (Abb. 2). AP 1 umfasst die Befragung von je 900 ASV und Nicht-ASV-Patienten und -Patientinnen. In AP 2 werden alle ASV- und Nicht-ASV-Ärztinnen und -Ärzte der Urologie aus Praxen und klinischen Abteilung befragt. AP 3 untersucht Fallverläufe von ASV- versus Nicht-ASV-Patientinnen und -Patienten anhand von anonymisierten Falldaten des DIFA-Science-Registers. Im AP 4 werden Interviews beziehungsweise Kleingruppendiskussionen mit ASV-Ärztinnen und -Ärzten sowie Vertreterinnen und Vertretern der erweiterten Landesausschüsse und von Betroffenen und Angehörigen geführt. Die Ergebnisse aus oben genannten AP werden in Workshops aufgearbeitet und konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt (AP 5).

Erkenntnisse aus dem Projekt sollen eine konkrete Beschreibung der ASV-Struktur am Beispiel von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Prostatakarzinom ermöglichen - auch und besonders unter der explorativen Fragestellung: Welches sind die Kriterien, nach denen Patienten mit urologischen Tumoren eine ASV erhalten, wer erhält faktisch eine ASV-Behandlung und: Erhalten die "richtigen" Patienten eine ASV?

Zum anderen ist zu fragen, ob sich der Prozess der ASV in diesem Bereich in der versorgungspolitisch intendierten Art und Weise abbildet und ob sich entsprechende Ergebnisse in Versorgungsdaten (z. B. abgerechnete Leistungen), in Falldokumentationen (z. B. zielführende Diagnostik, leiliniengerechte Behandlung) und im Erleben der ASV-Patienten in der urologischen Versorgung abbilden. Der besondere Schweregrad der Erkrankung bei den zu behandelnden Patienten wird die Frage beantworten, ob aus der Sicht der Ärztinnen und Ärzte die verfügbaren Ressourcen auch optimal eingesetzt werden oder ob diese besser genutzt beziehungsweise verteilt werden können - etwa, indem die Kommunikation der beteiligten Behandelnden optimiert wird. Außerdem soll diskutiert werden, ob und inwieweit man die Ergebnisse für den Bereich "Urologische Tumoren" auf weitere ASV-Bereiche übertragen kann.

Bewertung einer koordinierten Versorgung aus Patientensicht

Aus Sicht der Patientinnen und Patienten geht es um den Zugang zu einer spezialisierten, qualitativ hochwertigen und auf den individuellen Bedarf zugeschnittenen Versorgung, die gut koordiniert ist. Aus Patientensicht wurde die ASV als neue Versorgungsstruktur in einer kleinen Umfrage bereits als positiv bewertet [10].

Beim Projekt ASV-WE liegt der Fokus explizit nicht auf einer breiten ASV-Richtlinienevaluation, sondern es wird die tiefergehende Analyse einer urologischen Erkrankung vorgenommen. Bisher wurde noch kein spezifischer ASV-Bereich hinsichtlich des Erreichens patientenrelevanter Endpunkte in einem Vergleich ASV versus Nicht-ASV aus Patientensicht evaluiert. In einer anonymen schriftlichen Befragung (AP 1) werden Patienten mit metastasiertem Prostatakarzinom anhand von validierten Fragebögen zu den Feldern Lebensqualität und Therapieadhärenz sowie Zugang, Aufklärung, Beteiligung und Zufriedenheit in Zusammenhang mit ihrer Versorgung befragt. Da es keinen validierten deutschsprachigen Fragebogen gibt, der eine aus Patientensicht bewertete koordinierte Versorgung beinhaltet, wird folgendermaßen vorgegangen:

Erstellung eines Item-Pools aus vorhandener Literatur,

Abhalten einer Fokusgruppe mit Patienten- und Angehörigenvertretern,

Cognitive Debriefing in Interviews und in der Pilotbefragung.

Das geprüfte Befragungsinstrument sollte in Zukunft für ähnliche Indikationen Anwendung finden.

Interaktion ambulanter und stationärer Versorgung

Die Einführung eines dritten Sektors ASV als Bindeglied von ambulanter und stationärer Versorgung reibt sich mit dem Wunsch nach einer kompletten Auflösung der intersektoralen Grenzen und Entwicklung einer sektorenunabhängigen Gesundheitsversorgung. Hierzu wurde kürzlich von Helios, den Bezirkskliniken Mittelfranken, Diakoneo und dem AOK-Bundesverband für Neuordnung und Modernisierung der Versorgungsstrukturen ein Positionspapier veröffentlicht [11]. Die Partner sprechen sich darin unter anderem für "die Umstellung der bisherigen, sektorenbezogenen Bedarfsplanung aus, die noch streng nach stationären und ambulanten Leistungen unterscheidet".

Hinsichtlich der Interaktion ambulant-stationär erfolgt die Online-Versorgerbefragung (AP 2) in unserem Projekt als vergleichende Beobachtungsstudie. Befragt werden in der ASV tätige und nicht in der ASV tätige Urologinnen und Urologen. Die Fragenkomplexe beziehen sich auf das Erreichen der ASV-Ziele (z. B. Behandlungsergebnisse aus Leistungserbringerperspektive, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kommunikation, Daten- und Informationsaustausch), die Eignung der Rahmenbedingungen des Versorgungsmodells (Zulassungsverfahren, Abrechnungsmodalitäten, Zweck-Mittel-Relation, interdisziplinäre und sektorenübergreifende Zusammenarbeit, Innovationspotenziale und Zufriedenheit der Versorgenden). Die organisationsbezogenen Strukturen und die kooperative Einbindung der Versorgenden sind zentrale Fragestellungen. Der besondere Schweregrad der zu behandelnden Patienten bietet zudem die Möglichkeit an, eine Ressourcenallokation zu untersuchen, ob aus der Sicht der Ärzte die zur Verfügung stehenden Mittel auch optimal eingesetzt werden, indem das Vorgehen mit der Leitlinie abgeglichen wird.

Abhilfe durch Digitalisierung

Versorgungsdaten zur ASV sind kaum verfügbar, da die ASV-Richtlinie kein einheitliches Dokumentationssystem fordert. Auch die fehlende Kontrolle der Aufrechterhaltung scheint im Vergleich zu den hohen Anforderungen für einen Eintritt in die ASV unlogisch. Für das Projekt ASV-WE werden Daten des DIFA-Science-Registers (AP 3) analysiert. Mithilfe eines Kriterienkataloges, der sich an den aktuellen Leitlinien orientiert, sollen Fallakten von je 60 ASV- und Nicht-ASV-Patienten verglichen werden, um Unterschiede zwischen Regelversorgung und ASV aus der Dokumentation zu prüfen. Gleichzeitig sollen durch die Auswertung der Verläufe Erkenntnisse zu Wirkung und Nebenwirkung neuer Behandlungsoptionen (späte Nutzenbewertung) gewonnen werden.

Routinedaten aus der Praxis haben großes Potenzial, um daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und so die Versorgung zu verbessern. Die Limitationen des DIFA-Science-Registers für dieses Projekt ergeben gleichzeitig Möglichkeiten zur Weiterentwicklung:

Etablierung eines ASV-Kennzeichens,

inhaltliche Definition von Ereignissen (z. B. Über-/Einweisungsgrund)

Unterscheidung von Akut- und Dauerdiagnosen,

Erfassung des Tumorstatus und des Schweregrads der Erkrankung,

Aufnahme von OPS-Codes (Darstellung von Prozeduren, Untersuchungen, Therapien).

Es stellt sich die Frage, wie innerhalb eines ASV-Teams kommuniziert wird, beziehungsweise welche Möglichkeiten dafür genutzt werden. Auch hier gibt es nämlich bisher keine Vorgaben. Es ist unbekannt, ob in der Praxis ein Unterschied zwischen ASV- und Regelversorgung gemacht wird. Der dringend ersehnte digitale Ausbau von Versorgungstrukturen würde sich auch für die ASV anbieten (z. B. Zugriff auf eine gemeinsame digitale Patientenakte oder Interoperabilität zwischen den Softwaresystemen in Klinik und Praxis). Online-Tumorboards und Fallkonferenzen haben bei vielen Institutionen einen Anstoß durch die SARS-CoV-2-Pandemie erhalten.

Fazit

Die Potenziale der ASV sind noch nicht ausgeschöpft. Mit dem Einzug der endokrinen Therapie nach aktueller Richtlinienänderung wird die Zahl der potenziell ASV-fähigen urologischen Tumorpatienten deutlich ansteigen. Urologinnen und Urologen, die nicht an der Onkologievereinbarung teilnehmen können, haben nun die Möglichkeit, durch Teilnahme an einem ASV-Team Tumorbehandlungen abzurechnen. Das Projekt ASV-WE wird zeigen, an welchen Stellen eine Weiterentwicklung notwendig ist, damit die ASV für "Urologische Tumore" halten kann, was man sich an höchster Stelle von ihr verspricht.

PD Dr. med. univ. Marianne Leitsmann.

aQua - Institut für angewandte Qualitätsförderung und

Forschung im Gesundheitswesen GmbH

Maschmühlenweg 8-10

37073 Göttingen

E-Mail: asv-we@ aqua-institut.de

Literatur

- 1.Jenschke C et al. Sektorengrenzen ade? Analyse der Entwicklung der Versorgungsstrukturen in der ASV. BARMER GEK Gesundheitswesen aktuell 2017; https://go.sn.pub/03j4rG; abgerufen am 30.9.21

- 2.Gemeinsamer Bundesausschuss, Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V; https://go.sn.pub/3T8Bx6; abgerufen am 30.9.21

- 3.Kassenärztliche Bundesvereinigung. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV); https://go.sn.pub/9SGWiH; abgerufen am 30.9.21

- 4.Dengler R et al. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: Steht der Patient im Mittelpunkt. GGW. 2021; 21: 15-23

- 5.Dengler R et al. For discussion: Restructuring of medical specialist treatment using the example of ambulatory special medical care (ASV): Taking a critical look at its aims and implementation. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2018; 133: 51-7 [DOI] [PubMed]

- 6.Deutsche Krebsgesellschaft. Das Zertifizierungsprogramm der Deutschen Krebsgesellschaft. https://go.sn.pub/Rj2C8C; abgerufen am 30.9.21

- 7.Gemeinsamer Bundesausschuss. GOAL-ASV - Generelle, alle ASV-Indikationen übergreifende Evaluation und Weiterentwicklung der ASV-RL (§ 116b SGB V); https://go.sn.pub/7boxXB; abgerufen am 30.9.21

- 8.ASV Servicestelle, ASV-Verzeichnis Urologische Tumore. https://go.sn.pub/AU5PPL; abgerufen am 30.9.21

- 9.Kaiser F et al. Ambulante spezialfachärztliche Versorgung: erste Erfahrungen von Patienten und Hausärzten. ZFA. 2018; 3: 128-33

- 10.Veränderung ermöglichen - Gesundheitsversorgung regional und patientenorientiert weiterentwickeln. 2021. https://go.sn.pub/z2u5tT; abgerufen am 30.9.21