Abstract

Hintergrund und Ziel

Obwohl der Suizid keinen Straftatbestand erfüllt und der Suizident weder Opfer noch Täter im klassischen polizeilichen Sinne ist, sind Suizide Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und werden mitunter in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst. Im Bundesland Bayern reichen verfügbare Daten bis in das Jahr 1986 zurück. Die Auswertungen sollen Aufschluss geben über die Entwicklung der polizeilich registrierten Suizide, soziale Merkmale der Suizidenten sowie über Suizidmethoden und -auslöser. Insbesondere wird betrachtet, inwieweit sich die ersten Monate der COVID-19-Pandemie auf die Suizidgefährdung ausgewirkt haben.

Methoden

Deskriptive statistische Analyse der vollendeten und versuchten Suizide anhand der bayerischen PKS der Jahre 1986–2020.

Ergebnisse

Die Zahl der Suizidtoten ist über die Jahrzehnte konstant rückläufig. Diese positive Entwicklung hat auch im Berichtsjahr 2020 Bestand, das durch die weitreichenden Folgen der COVID-19-Pandemie gezeichnet ist. Der Großteil der Suizidenten ist männlich und über 60 Jahre alt. Als Suizidmethode dominiert das Erhängen. Als Auslöser für den Suizid wird zumeist eine (psychische) Erkrankung ermittelt.

Diskussion

Die Gefahrenabwehr ist eine wichtige Aufgabe der Polizei. Polizeilich generierte Daten, Erfahrungswissen sowie Eingriffs- und Einflussmöglichkeiten der Polizei können zur Verhinderung von Suiziden beitragen. Die statistische Erfassung der Suizide in der PKS stellt eine wertvolle Ergänzung zur Todesursachenstatistik dar und liefert eine Grundlage zur Optimierung von Prävention und Notfallversorgung.

Schlüsselwörter: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Suizidprävention, Suizidrisiko, Suizidversuch, COVID-19-Pandemie

Abstract

Background and objective

Although suicide is not a criminal offence and the person who commits suicide is neither a victim nor a perpetrator in the classic police sense, suicides are the subject of police investigations and sometimes even recorded in the police crime statistics. In the state of Bavaria, available data go back to 1986. The present analysis provides information about the development of suicides registered by the police, the social characteristics of the individuals who commit suicide, and the methods and circumstances for suicide. In particular, the extent to which the first few months of the COVID-19 pandemic had an impact on suicide risk is examined.

Methods

Descriptive statistical analysis of completed and attempted suicides based on the Bavarian police crime statistics from 1986–2020.

Results

The number of suicide deaths has continuously declined over the decades. This positive trend is also visible in the reporting year 2020, which is profoundly influenced by the COVID-19 pandemic. Most of the persons who commit suicide are male and older than the age of 60. Hanging is the most commonly used method to commit suicide and the circumstances for doing so are often a mental or physical illness.

Discussion

Prevention of danger is an important duty of police. Data generated by the police, experience-based knowledge, and police intervention and influence can help prevent suicides. The statistical recording of suicides in the police crime statistics is a valuable addition to the causes of death statistics and provides a basis for optimizing prevention and emergency care.

Keywords: Police crime statistics, Suicide prevention, Suicide risk, Suicide attempt, COVID-19 pandemic

Einleitung

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält alle Straftaten, die der Polizei bekannt gewordenen sind, einschließlich der Versuche sowie Angaben zu Tatverdächtigen und Opfern. Sie bildet damit das Hellfeld der Kriminalität ab. Auch vollendete und versuchte Suizide werden mitunter darin registriert, obwohl der Suizid keine Straftat ist, eine Unterscheidung zwischen Tatverdächtigem und Opfer in diesem Zusammenhang keinen Sinn hat und eine Kriminalisierung der Tat weder rechtlich noch ethisch zu begründen ist. Woher rührt also das Interesse der Polizei am Suizid?

Aus polizeilicher Sicht handelt es sich bei einem Suizid zunächst, ähnlich wie bei einem Tötungsdelikt, um einen nicht natürlichen Todesfall, der unmittelbar zur Einleitung polizeilicher Ermittlungen führt. Somit ist der Suizid im Rahmen der Polizeiarbeit Gegenstand eines Todesermittlungsverfahrens, das nach §159 der Strafprozessordnung (StPO) verpflichtend einzuleiten ist, wenn durch den leichenschauenden Arzt die Todesursache nicht festgestellt werden kann oder die Umstände des Todes auf einen nicht natürlichen Tod hindeuten. Dabei ist das Ziel eines jeden Todesermittlungsverfahrens, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen Fremdeinwirkung zur Klärung der genauen Todesursache beizutragen. Bei einem vermuteten Suizid bedeutet dies konkret, mittels kriminalistischer Methoden (z. B. äußere Leichenuntersuchung, Spurensicherung am Leichenfundort, Befragung von Angehörigen und Zeugen) Beweise zu finden, die den Suizid belegen bzw. ausschließen, dass andere Personen für den Tod verantwortlich sind oder gar versuchen, mit einem vorgetäuschten Suizid ein Tötungsdelikt zu verdecken [1]. Erst nach Abschluss dieser Ermittlungen wird festgelegt, ob der Todesfall als Suizid oder als Tötungsdelikt – bzw. als natürlicher Tod gar nicht – in die PKS eingeht.

Die statistische Erfassung von Suiziden erfolgt hierzulande grundsätzlich durch das Statistische Bundesamt (Destatis). Grundlage hierfür sind die Todesbescheinigungen, die von den Gesundheitsämtern bzw. Statistischen Landesämtern übermittelt und in der jährlichen Todesursachenstatistik zusammengefasst werden. Demnach ist die Zahl der Suizide in Deutschland insgesamt rückläufig [2]. Zu Beginn der 1980er-Jahre wurden noch mehr als doppelt so viele Suizidtote verzeichnet wie heute – zuletzt im Jahr 2019 nahmen sich 9041 Personen das Leben, was etwa 25 Personen pro Tag entspricht. Im Vergleich dazu verunglückten im gleichen Zeitraum täglich etwa 8 Personen im Straßenverkehr tödlich und rund eine Person kam durch ein Tötungsdelikt1 ums Leben [3]. Männer suizidieren sich mit rund 76 % deutlich häufiger als Frauen, allerdings gibt es keine nennenswerten Geschlechterunterschiede in Bezug auf das durchschnittliche Lebensalter zum Zeitpunkt des Suizids: Männer waren im Durchschnitt 58,2 und Frauen 59,7 Jahre alt.

Im europäischen Vergleich befindet sich Deutschland mit 10,6 Suizidenten pro 100.000 Einwohner und Jahr im Mittelfeld der aktuellen Suizidstatistik des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat; [4]). Diese Zahl entspricht auch exakt dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuletzt in 2016 ermittelten weltweiten Durchschnitt [5].

Polizeilich werden die Daten zu Suizidfällen in den Vorgangsbearbeitungssystemen der Länderpolizeien gespeichert und können statistisch ausgewertet werden. In Bayern etwa steht hierfür das sogenannte Integrationsverfahren Polizei (IGVP) zur Verfügung. Das IGVP basiert allerdings auf einem dynamischen Datenbestand, d. h., Auswertungen geben stets den aktuellen Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der Abfrage wieder, der sich zudem auf rückwirkende Zeiträume durch neue Erkenntnisse und Qualitätssicherungsmaßnahmen ändern kann [6]. Jeder Vorgang wird sofort nach Bekanntwerden im IGVP angelegt (Eingangsstatistik), im weiteren Verlauf ergänzt und ggf. auch korrigiert. Im Gegensatz dazu ist die PKS eine sogenannte Ausgangsstatistik, in der alle polizeilich bekannten Straftaten erst nach Abschluss der Ermittlungen zeitgleich mit der Abgabe der Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfasst werden. Die Daten der PKS werden vor der Eingabe qualitätsgesichert und bleiben nach Abschluss des Berichtsjahrs unverändert.

Obgleich bereits der erste Berichtsband der im Jahr 1953 eingeführten bundeseinheitlichen PKS eine gesonderte Selbstmord- und Selbstmordversuchsstatistik enthielt [7], sind Suizide bislang kein Bestandteil der vom Bundeskriminalamt (BKA) jährlich herausgegebenen deutschen PKS. Eine Ausnahme auf Länderebene bildet die Bayerische Polizei, die in ihrer landesspezifischen PKS alle ihr bekannten Suizide und Suizidversuche aufführt.

Die Suiziddaten in der bayerischen PKS gehen bis in das Jahr 1986 zurück und stellen die Grundlage für die vorliegende deskriptive Auswertung der polizeilich erfassten Suizidfälle dar. Dabei werden allgemein die Entwicklung der Suizide und der Suizidversuche im Langzeitverlauf sowie die zentralen sozialen Merkmale von Suizidenten dargestellt. Ferner werden die Begehungsweisen (Methoden) und Begleitumstände des Suizids betrachtet. Mit Blick auf das Berichtsjahr 2020, das bekanntermaßen unter dem weitreichenden Einfluss der COVID-19-Pandemie stand, wird zudem der Frage nachgegangen, wie sich diese in ihren ersten Monaten auf die Entwicklung der Suizidzahlen ausgewirkt hat.

Methoden

Die Methodik besteht in der deskriptiven statistischen Analyse der Zahlen der bayerischen PKS aus den Jahren 1986 bis 2020. Die PKS führt unter dem Deliktschlüssel 810000 sowohl Suizide als auch Suizidversuche auf, deren Auswertung im sogenannten Modul C erfolgt. Dazu wird neben den beiden Standardtabellen L‑090 und L‑091, in denen Suizide und Suizidversuche nach Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf und Tatortgemeinde aufgelistet sind, die Tatzeitstatistiktabelle L‑0S8 herangezogen. Letztere enthält im Gegensatz zu den Standardtabellen nicht den 12-Monats-, sondern 16-Monats-Bestand, d. h., der Stichtag für die Auswertungen nach Tatzeit ist der 30.04. des Folgejahres. Wenn man davon ausgeht, dass die Ermittlungsdauer bei Suiziden 4 Monate nicht übersteigt und damit das PKS-Berichtsjahr auch Fälle einschließt, die sich am Jahresende ereignet haben, ist es damit möglich, Suizidfälle auf Monatsbasis auszuwerten. Zur Analyse der Suizide nach dem Wochentag wurde zusätzlich auf die Filtermöglichkeiten des Moduls C auf der Grundlage des Filters „Tatzeitende“ zurückgegriffen. Alle Ergebnisse wurden anschließend mit dem Programm Microsoft Excel weiterverarbeitet.

Ergebnisse

In der Langzeitbetrachtung der Suizide bestätigt sich auch in der bayerischen PKS der bundesweite Trend insgesamt rückläufiger Zahlen (Abb. 1). Demnach ist die Zahl der Suizide in Bayern zwischen 1986 und 2020 von 2351 auf 1695 um rund 28 % zurückgegangen. Die wenigsten Suizidtoten wurden bislang im Jahr 2017 ermittelt (1603). Die Entwicklung der Suizidzahlen lässt sich nicht unmittelbar auf die der Suizidversuche übertragen. Zwar sind auch bei den Suizidversuchen zwischen 1986 und 2008 tendenziell rückläufige Zahlen zu verzeichnen, jedoch nehmen die Suizidversuche ab dem Jahr 2009 nicht nur wieder weiter zu, sondern sie übersteigen sogar die Zahl der Suizide. Wurden zuvor stets deutlich mehr Suizide als Suizidversuche registriert, sind es danach ausnahmslos mehr Versuche als Vollendungen. Aktuell kommen in der PKS auf einen Suizid rund 1,3 versuchte Suizide.

Vergleicht man in der PKS die Suizidzahlen des Jahres 2020, also der ersten Monate der COVID-19-Pandemie2, mit denen des Vorjahres, dann zeigt sich zunächst bei den Suiziden eine Steigerung um 2,5 % und bei den Suizidversuchen sogar um 12,3 %. Dabei fällt allerdings auf, dass sich vor allem das Jahr 2019 durch ein sehr geringes Suizidaufkommen auszeichnet. Wird hingegen als Referenzgröße der Durchschnitt der vorangegangenen 5 Jahre von 1722 für Suizide und 2175 für Suizidversuche herangezogen, so ergibt sich für 2020 eine Abnahme um 1,6 % bzw. 0,3 %.

Eine Sonderauswertung der PKS, in der Suizidfälle nach Monaten aufgeschlüsselt werden, deutet ebenfalls darauf hin, dass sich die Pandemie bisher unwesentlich auf die Suizidzahlen ausgewirkt hat (Abb. 2). Verglichen mit den Vorjahren 2018 und 2019 haben sich 2020 lediglich im Monat November mehr Personen das Leben genommen. Suizidversuche wurden dagegen während der Pandemie in den Monaten März, August, September und November 2020 vermehrt registriert.

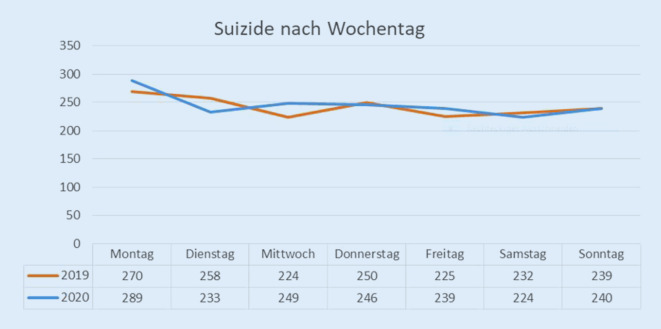

Bei einer Gegenüberstellung des Suizidaufkommens in den Jahren 2019 und 2020 in Abhängigkeit vom Wochentag lässt sich feststellen, dass sich Suizide zunächst, abgesehen von einer geringfügigen Häufung an Montagen, gleichmäßig auf die jeweiligen Wochentage verteilen (Abb. 3). Dieses Muster bleibt auch im Pandemiejahr unverändert, obwohl sich die Alltagsabläufe und das Sozialleben vieler Menschen aufgrund der Regelungen und Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung grundlegend verändert haben dürften.

Drei Viertel aller in der bayerischen PKS 2020 registrierten Suizidtoten sind männlich (74,6 %). Die Überrepräsentation männlicher Suizidenten zieht sich durch alle Altersgruppen und ist bei den 21- bis 29-Jährigen mit rund 80 % am stärksten ausgeprägt. Suizidversuche verteilen sich insgesamt gleichmäßiger zwischen den Geschlechtern, wobei auch hier der Männeranteil in der Altersgruppe der 21- bis 29-Jährigen am höchsten ist (62,2 %). Der Anteil des weiblichen Geschlechts fällt hingegen bei den Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren (69,9 %) sowie den Heranwachsenden zwischen 18 und 20 Jahren (56,6 %) höher aus.

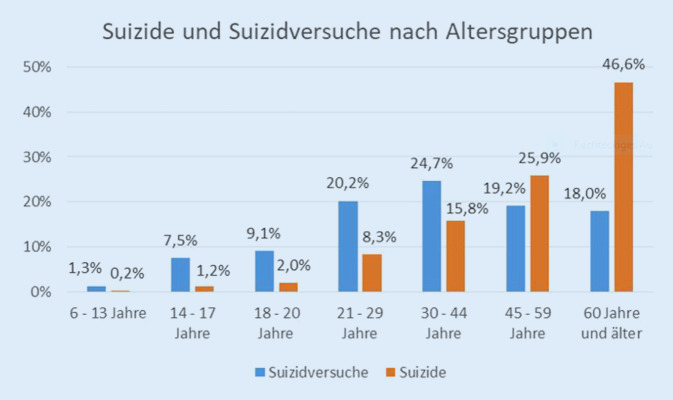

In Bezug auf das Alter lässt sich für die Suizidsterblichkeit generell die Tendenz festhalten, dass sich der Anteil der Toten mit steigendem Lebensalter erhöht (Abb. 4). So ist knapp die Hälfte aller Suizidtoten 60 Jahre und älter (46,6 %). Suizidversuche hingegen steigen zunächst bis in die Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen kontinuierlich an, um dann gleichermaßen abzufallen. Entsprechend findet sich in den Altersgruppen von 6 bis 44 Jahren ein höherer Anteil an Suizidversuchen als an Suiziden. Bei den ab 45-Jährigen ist das Verhältnis hingegen umgekehrt.

Der Anteil von Personen nichtdeutscher Herkunft, die einen Suizid vollzogen bzw. versucht haben, beträgt 15,4 % und liegt damit leicht über dem aktuellen Ausländeranteil in Bayern (14,9 %; [8]). Etwas über dem bayernweiten Durchschnitt liegt auch der Anteil der Ledigen (44,4 %), der Geschiedenen (11,8 %) und der Verwitweten (8,3 %), während Verheiratete deutlich unterrepräsentiert (32,5 %) sind.3 In Einklang mit der bayerischen Gemeindeverteilung4 wurde der Großteil der Suizide und Suizidversuche (53,1 %) in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von unter 20.000 Einwohnern ermittelt. Großstädte wie München und Nürnberg mit mehr als 500.000 Einwohnern sind in 14,4 % der Fälle als Suizidorte registriert.

Als häufigste Suizidmethode wird in der PKS 2020 das Erhängen mit einem Anteil von 20,6 % an allen Suiziden und Suizidversuchen ausgewiesen, dicht gefolgt von Vergiftung und Verätzung sowie Schnitt- oder Stichverletzung (jeweils 20,2 %; Tab. 1). Während das Erhängen größtenteils tatsächlich zum Tod führt, bleibt es bei den letztgenannten Methoden häufig bei einem Versuch, der nicht tödlich endet. Suizid durch Erhängen wird zumeist von Männern angewendet (82,1 %), Frauen hingegen ziehen am häufigsten Vergiftung und Verätzung (58,2 %) heran, um sich das Leben zu nehmen. Suizid durch Erschießen kommt lediglich in 5,0 % der Fälle vor, wird aber nahezu ausschließlich von Männern (94,8 %) praktiziert.

| Suizidmethoden | Suizide und Suizidversuche insgesamt (%) | Davon Versuche (%) | Geschlecht der Suizidentena (%) | |

|---|---|---|---|---|

| Männlich | Weiblich | |||

| Gas | 2,9 | 34,8 | 80,4 | 17,0 |

| Vergiftung, Verätzung | 20,2 | 71,8 | 41,4 | 58,2 |

| Erhängen | 20,6 | 17,0 | 82,1 | 16,3 |

| Ertrinken | 2,5 | 50,0 | 48,0 | 52,0 |

| Erschießen | 5,0 | 15,5 | 94,8 | 4,1 |

| Schnitt- oder Stichverletzung | 20,2 | 87,4 | 60,0 | 39,7 |

| Überfahrenlassen | 6,7 | 44,8 | 73,2 | 26,1 |

| Sturz aus Höhe | 11,9 | 58,3 | 53,3 | 46,2 |

| Elektrischer Strom | 0,4 | 64,7 | 58,8 | 35,3 |

| Sonstiges | 9,6 | 72,2 | 57,5 | 41,4 |

aDie Summe der Anteile von weiblichen und männlichen Suizidenten ergibt nicht in jedem Fall 100 %, da Suizide fallbezogen und Suizidenten personenbezogen erfasst werden

Neben der Begehungsweise enthält die PKS auch Hinweise zu den Auslösern bzw. Begleitumständen des Suizids. Demnach stehen etwa die Hälfte und damit mit Abstand die meisten Suizide und Suizidversuche mit einer (psychischen) Erkrankung in Verbindung (51,1 %; Tab. 2). Der Männeranteil ist dabei höher als der Frauenanteil (60,2 % vs. 39,0 %). An zweiter Stelle steht der Liebeskummer (8,0 %), wobei mehr als drei Viertel dieser Fälle nicht tödlich enden. Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch für Familienzwistigkeiten als Suizidauslöser feststellen. In knapp einem Drittel der Fälle (29,0 %) bleiben die Hintergründe des Suizids bzw. Suizidversuchs unbekannt.

| Suizidhintergründe | Suizide und Suizidversuche insgesamt (%) | Davon Versuche (%) | Geschlecht der Suizidentena (%) | |

|---|---|---|---|---|

| Männlich | Weiblich | |||

| Krankheit, Schwermut, Nervenleiden | 51,1 | 45,2 | 60,2 | 39,0 |

| Familienzwistigkeiten | 7,9 | 75,4 | 64,4 | 35,3 |

| Wirtschaftliche Notlage | 1,8 | 49,3 | 81,7 | 18,3 |

| Furcht vor Strafe | 0,5 | 75,0 | 85,0 | 15,0 |

| Liebeskummer | 8,0 | 79,0 | 64,5 | 35,5 |

| Drogenabhängigkeit | 1,7 | 78,5 | 73,8 | 26,2 |

| Sonstiger oder nicht erkennbarer Grund | 29,0 | 61,6 | 63,7 | 34,9 |

aDie Summe der Anteile von weiblichen und männlichen Suizidenten ergibt nicht in jedem Fall 100 %, da Suizide fallbezogen und Suizidenten personenbezogen erfasst werden

Diskussion

Die statistische Erfassung der Suizide in der PKS stellt eine wertvolle Ergänzung zur Todesursachenstatistik des Destatis dar, da hierbei Informationen aus polizeilichen Ermittlungen Berücksichtigung finden, die mitunter über die der Todesbescheinigungen hinausgehen. So lassen sich beispielsweise aus der Untersuchung des Leichenfundortes und der Befragung von Angehörigen und Zeugen wichtige Hinweise auf die möglichen Motive für den Suizid generieren. Insgesamt ist die PKS als eine verlässliche Datenquelle zur Erfassung des Suizidsaufkommens zu bewerten, gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die PKS-Zahlen für die jeweiligen Berichtsjahre nicht ausnahmslos mit den vom Destatis für Bayern ausgewiesenen Zahlen übereinstimmen [9]. Ein Vergleich der für die Jahre 1998 bis 2019 verfügbaren Suizidzahlen zeigt, dass diese mit einer Differenz von mindestens 4 Fällen in 1998 (1942: Destatis vs. 1938: PKS) und maximal 155 Fällen in 2006 (1772: Destatis vs. 1617: PKS) voneinander abweichen. Diese Abweichungen sind jedoch nicht systematisch im Sinne einer durchgängigen Unter- oder Überrepräsentation, sondern gehen vermutlich zum einen auf die unterschiedliche Datenbasis (Totenbescheinigungen vs. polizeiliche Ermittlungen) und zum anderen auf den jeweiligen Stichtag der Datenübermittlungen zurück.

Die gute bzw. mit der Todesursachenstatistik vergleichbare Aussagekraft der PKS hinsichtlich des Suizidaufkommens ergibt sich daraus, dass die polizeilich registrierten Suizide ein entsprechend vergleichbares Dunkelfeld aufweisen dürften. Die Polizei erlangt in nahezu jedem Fall Kenntnis von einem Leichenfund. Es kommt zwar vor, dass Tötungsdelikte als Suizide verschleiert werden [10] oder umgekehrt ein Tötungsdelikt [11] oder ein Unfall vorgetäuscht wird, um einen Suizid zu verdecken, allerdings sind auch diese Fälle äußert selten und haben damit kaum Auswirkungen auf die polizeiliche Erfassung.

Anders stellt sich die polizeiliche Erfassung und damit die Aussagekraft der PKS hinsichtlich der Suizidversuche dar. Nicht jeder versuchte Suizid erfordert polizeiliche Interventionen bzw. wird der Polizei etwa durch Angehörige oder medizinisches Personal gemeldet. Generell stellt sich die Datengrundlage zu Suizidversuchen defizitär dar, da diese oftmals nicht als solche erkannt bzw. nicht entsprechend registriert werden und auch nicht zwangsläufig zu einem Kontakt mit dem Gesundheitssystem führen. Zudem existiert keine Meldepflicht für Suizidversuche, weshalb alle Trendaussagen und Vergleiche mit Suiziden lediglich Schätzungen darstellen, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Die bisher verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Zahl der versuchten Suizide die Zahl der tatsächlichen Suizidtoten um etwa das 20-Fache übersteigt [12]. Demzufolge wird anhand der PKS die Zahl der tatsächlichen Suizidversuche deutlich unterschätzt. Somit erscheint auch die Überrepräsentation der vollendeten gegenüber den versuchten Suiziden vor dem Jahr 2009 als nichtzutreffend. Vielmehr steht zu vermuten, dass in den Folgejahren u. a. das gesellschaftliche Bewusstsein für Themen der psychischen Gesundheit gestiegen ist und die Notwendigkeit einer verbesserten Dokumentation von Suizidversuchen, insbesondere auch hinsichtlich der Suizidprävention, erkannt wurde. Dementsprechend sind möglicherweise auch Suizidversuche häufiger der Polizei gemeldet worden.

Die COVID-19-Pandemie ist zweifelsohne eine der größten globalen Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Als sicher gilt auch, dass sie über die Erkrankung und den damit verbundenen millionenfachen Tod hinaus Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche hat. Speziell in Bezug auf Suizide ist davon auszugehen, dass im Allgemeinen tiefgreifende gesellschaftliche Krisen erhebliche psychosoziale Folgen haben und damit zu vermehrten Suiziden führen [13, 14]. Bei der COVID-19-Pandemie kommt hinzu, dass die hierzulande implementierten Maßnahmen zum Infektionsschutz u. a. strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen beinhalteten. Diese dürften einerseits die psychische Belastung in den ohnehin vulnerablen Bevölkerungsgruppen (z. B. Personen mit psychischen Erkrankungen, Personen in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen) weiter verstärkt [15, 16] und andererseits das medizinische bzw. psychosoziale Versorgungssystem – zumindest in den Anfangsphasen des Lockdowns – beeinträchtigt haben [17].

Die vorliegenden PKS-Zahlen für Bayern zeigen jedoch keine bedeutsame Veränderung des Suizidaufkommens im (ersten) Coronajahr im Vergleich zu den Vorjahren. Zwar lassen sich bei den Suizidversuchen geringfügige Steigerungen beobachten, aber in der Gesamtschau bleibt festzuhalten, dass bisher keine erhöhte Suizidgefährdung aufgrund der Pandemie festzustellen ist. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einer jüngst veröffentlichten Studie aus Leipzig, bei der ebenfalls keine Zunahme der Suizidsterblichkeit während der Frühphase der Pandemie (März bis September 2020) ermittelt wurde [18]. Eine weitere großangelegte Studie, bei der Suiziddaten aus insgesamt 21 Staaten Berücksichtigung fanden, zeigt nicht nur, dass es infolge der Pandemie zu keiner erhöhten Suizidsterblichkeit kam, vielmehr sind die Suizide bei der überwiegenden Anzahl der untersuchten Staaten signifikant zurückgegangen [19]. Es ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Langzeitfolgen der Pandemie abzuschätzen, weshalb eine zeitverzögerte Zunahme der Suizide in den kommenden Jahren nicht auszuschließen ist.

Dass Suizide überwiegend von Männern und älteren Menschen begangen werden und Suizidversuche eher von Frauen und jüngeren Altersgruppen, ist in der Suizidforschung hinlänglich bekannt [20]. Ebenso gut belegt ist, dass die meisten Suizide in Europa durch Erhängen erfolgen und Suizidenten oftmals an psychischen Erkrankungen leiden [21]. Der Suizid ist jedoch ein komplexes Phänomen, dem in der Regel keine singuläre Ursache, sondern ein Geflecht aus verschiedenen Faktoren zugrunde liegt, das oftmals auch nicht gänzlich aufgeschlüsselt werden kann. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in der PKS für ein Drittel der Suizidfälle trotz vorangegangener polizeilicher Ermittlungen keine genauen Angaben zu den Hintergründen für den Suizid gemacht werden. Zu betonen ist auch, dass die anhand der PKS ermittelten Auslöser für Suizide und Suizidversuche nicht in jedem Fall auf Einschätzungen des Fachpersonals für psychische Erkrankungen basieren. Dennoch stellen die polizeilich gewonnenen Informationen, vor allem vor dem Hintergrund der bislang defizitären Befundlage zu Suizidversuchen, einen speziellen Mehrwert dar.

Neben der abstrakten Kriminalstatistik werden Polizeikräfte auch bei ihren Einsätzen auf der Straße direkt mit Fällen von Suizid konfrontiert, die später weder in der Todesursachenstatistik noch in der PKS als solche registriert werden. Dies betrifft Suizide, die im zeitlich-räumlichen Kontext mit Tötungsdelikten verübt werden, wie z. B. Amokläufe [22] oder Selbstmordattentate [23]. Da diese Sonderformen von Suiziden statistisch nicht nachgewiesen werden können und zudem quantitativ nicht von Belang sind, werden sie an dieser Stelle ebenso wenig diskutiert wie die ebenfalls sehr kleinen Fallzahlen von assistiertem Suizid bei der Tötung auf Verlangen oder der Beihilfe zum Suizid, die teils in rechtliche Grauzonen der Sterbehilfe hineinreichen.

Die für Polizeikräfte psychisch wohl belastendste Form eines Suizids ist der sogenannte Suicide by Cop, bei dem Beamte durch einen gezielten Angriff mit einer gefährlichen Waffe zur Selbstverteidigung mit ihrer Dienstwaffe regelrecht gezwungen werden und im Extremfall das Gegenüber getötet wird [24].

Fazit

Der Suizid ist für die polizeiliche Arbeit auch aus dem Blickpunkt der Prävention von besonderer Bedeutung. Neben der Repression (Strafverfolgung) gehört die Prävention (Gefahrenabwehr) zu den originären Aufgaben der Polizei. Strafverfolgende Maßnahmen können auf Überlebende eines Suizids nicht angewendet werden, polizeilich generierte Daten und das spezielle (Erfahrungs‑)Wissen von Polizeibeamten sowie deren Eingriffs- und Einflussmöglichkeiten können jedoch durchaus einen Beitrag zur Verhinderung von Suiziden leisten. Aus diesem Grund erscheint auch die polizeiliche Erfassung von Suizidversuchen von Vorteil, weil sich dadurch trotz der bereits dargelegten Unsicherheiten eine ganzheitlichere Betrachtung der allgemeinen Suizidgefährdung ergibt. Überdies lassen sich aus der gesonderten Analyse von Suizidversuchen Hinweise zur Optimierung der Prävention und Notfallversorgung ableiten.

Auch wenn die Notfallversorgung nicht zu den primären Aufgaben der Polizei zählt, sind die Beamten aufgrund ihrer durchgängigen Erreichbarkeit und Präsenz im Rahmen ihrer Einsätze oftmals die ersten Kontaktpersonen für suizidgefährdete Menschen. Das teils unter Einfluss verschiedener Substanzen wie Alkohol, Drogen oder Medikamente gezeigte Verhalten hinsichtlich des Risikos einer Selbst- und/oder Fremdgefährdung kurzfristig zu analysieren und zu bewerten, gehört zu den schwierigsten Aufgaben für Polizeikräfte und anderer Helfer vor Ort. Entsprechend ihrer Einschätzung gilt es, entweder Angehörige oder medizinisches und psychologisches Fachpersonal zu verständigen [25]. Die Vorstellung in einer psychiatrischen Notfallsprechstunde sollte niederschwellig erfolgen. Eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, also die Sicherung der Betroffenen gegen deren Willen, stellt einen schwerwiegenden Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte dar und ist nur bei fehlenden Alternativen und akuter Suizidalität eine Handlungsoption. Nur eine schnelle und professionelle Hilfe sowie das Zusammenwirken aller Beteiligten bei einer vorliegenden Selbstgefährdung können schwerwiegende und dauerhafte Folgeschäden der Betroffenen verringern, vielleicht sogar verhindern.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

F. Özsöz, J. Luff und J. Siegerstetter geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

Unter Tötungsdelikten werden hier die Tatbestände Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen subsumiert.

In Bayern dauerte der erste Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen vom 21.03.2020 bis 05.05.2020 an. Der „Lockdown light“ trat am 02.11.2020 in Kraft und wurde am 25.11.2020 weiter verschärft. Ab dem 16.12.2020 begann der zweite Lockdown und dauerte zunächst bis zum 10.01.2021 an.

Die mittels der Datenbank GENESIS des Bayerischen Landesamts für Statistik (LfStat) ermittelten Anteile in der Gesamtbevölkerung Bayerns betragen 42,8 % für Ledige, 43,9 % für Verheiratete, 7,1 % für Geschiedene und 6,3 % für Verwitwete. Die Zahlen des LfStat sind jedoch nicht uneingeschränkt mit denen der PKS vergleichbar, weil die PKS zum einen erst Personen ab 6 Jahren berücksichtigt und zum anderen zuletzt für 2,8 % der Suizidenten keinen Familienstand ausweist.

Gemäß den zuletzt im Dezember 2020 veröffentlichten Daten des LfStat sind 60,2 % der bayerischen Bevölkerung in Gemeinden mit unter 20.000 Einwohnern wohnhaft, 17,2 % in Gemeinden von 20.000 bis unter 100.000, 7,3 % in Gemeinden von 100.000 bis unter 500.000 und 15,2 % in Gemeinden mit über 500.000 Einwohnern. Die Vergleichswerte der PKS betragen 53,1 %, 21,6 %, 10,9 % und 14,4 %.

Literatur

- 1.Jaeger RR. „Wenn jemand sich das Leben nimmt ...“ Suizid: Prävention, Intervention und Nachsorge. Teil 1. Kriminalist. 2019;4:21–27. [Google Scholar]

- 2.Statistisches Bundesamt (2021) Todesursachen Suizide. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/suizide.html. Zugegriffen: 16. Aug. 2021

- 3.Bundeskriminalamt . Polizeiliche Kriminalstatistik. Bundesrepublik Deutschland. Jahrbuch 2019, Band 4. Einzelne Straftaten/-gruppen und ausgewählte Formen der Kriminalität. Wiesbaden: Bundeskriminalamt; 2020. [Google Scholar]

- 4.der Statistisches Amt, Union E (2021) Tod durch Selbstmord nach Geschlecht. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00122/default/table?lang=de. Zugegriffen: 16. Aug. 2021

- 5.World Health Organization (2018) World Health Statistics data visualizations dashboard. Suicide. https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-4-viz-2?lang=en. Zugegriffen: 16. Aug. 2021

- 6.Bayerischer Landtag (2020) Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ulrich Singer, Jan Schiffers, Dr. Anne Cyron, Andreas Winhart AfD vom 21.12.2020. Suizide in Bayern während der Corona-Krise. Drucksache 18/12912. http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Schriftliche%20Anfragen/18_0012912.pdf. Zugegriffen: 16. Aug. 2021

- 7.Bundeskriminalamt . Polizeiliche Kriminalstatistik 2012. Wiesbaden: Bundesrepublik Deutschland; 2012. [Google Scholar]

- 8.Statistisches Bundesamt (2020) Ausländische Bevölkerung nach Bundesländern. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/auslaendische-bevoelkerung-bundeslaender.html. Zugegriffen: 25. Mai 2021

- 9.Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2021) Gesundheitsberichterstattung des Bundes. https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_olap_tables.prc_set_hierlevel?p_uid=gast&p_aid=59690027&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=670&p_ansnr=84082371&p_version=4&p_dim=D.000&p_dw=3727&p_direction=drill. Zugegriffen: 25. Mai 2021

- 10.Bahnsen H. Ein fast perfekter Mord? – Der Flensburger Bahnhofsfall. kriminalist. 2011;44:9–13. [Google Scholar]

- 11.Schmidt P, Driever F, Madea B. Vortäuschung eines Tötungsdeliktes zur Verdeckung eines Kindersuizids. Arch Kriminol. 2001;214:54–61. [PubMed] [Google Scholar]

- 12.Stiftung Deutsche Depressionshilfe . Suizidprävention: Eine globale Herausforderung. Leipzig: Stiftung Deutsche Depressionshilfe; 2016. [Google Scholar]

- 13.Oyesanya M, Lopez-Morinigo J, Dutta R. Systematic review of suicide in economic recession. WJP. 2015;5:243–254. doi: 10.5498/wjp.v5.i2.243. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 14.Wasserman IM. The impact of epidemic, war, prohibition and media on suicide: United States, 1910–1920. Suicide Life Threat Behav. 1992;22:240–254. [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Fitzpatrick KM, Harris C, Drawve G. How bad is it? Suicidality in the middle of the COVID-19 pandemic. Suicide Life Threat Behav. 2020;50:1241–1249. doi: 10.1111/sltb.12655. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 16.Patsali ME, Mousa D-PV, Papadopoulou EVK, et al. University students’ changes in mental health status and determinants of behavior during the COVID-19 lockdown in Greece. Psychiatry Res. 2020;292:113298. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113298. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 17.Scherfig L (2020) Psychiatrien müssen bundesweit Patienten nach Hause schicken. Berliner Morgenpost. https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228792125/Psychiatrien-muessen-bundesweit-Patienten-nach-Hause-schicken.html. Zugegriffen: 19. Aug. 2021

- 18.Radeloff D, Papsdorf R, Uhlig K, Vasilache A, Putnam K, von Klitzing K. Trends in suicide rates during the COVID-19 pandemic restrictions in a major German city. Epidemiol Psychiatr Sci. 2021;30:1–5. doi: 10.1017/S2045796021000019. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 19.Pirkis J, John A, Shin S, et al. Suicide trends in the early months of the COVID-19 pandemic: an interrupted time-series analysis of preliminary data from 21 countries. Lancet Psychiatry. 2021;8:579–588. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00091-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Bachmann S (2018) Epidemiology of suicide and the psychiatric perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health 15. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/7/1425/htm. Zugegriffen: 24. Aug. 2021 [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 21.Värnik A, Kölves K, van der Feltz-Cornelis CM, et al. Suicide methods in Europe: a gender-specific analysis of countries participating in the “European Alliance Against Depression”. J Epidemiol Community Health. 2008;62:545–551. doi: 10.1136/jech.2007.065391. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Bannenberg B. Amoktaten – Risikoeinschätzung und Präventionsmöglichkeiten. Risikokriterien für junge und erwachsene Täter. Kriminalistik. 2018;72:282–285. [Google Scholar]

- 23.Stolt FD. Selbstmordattentäter – Lebende Bomben. Erkennung und Prävention unter Einbeziehung der Rationalität der Akteure. SIAK J. 2010;7:80–92. [Google Scholar]

- 24.Behn H. Suicide by Cop in Deutschland. Eine Pilotstudie auf Grundlage einer Dokumentenanalyse von Fällen aus Niedersachsen. Frankfurt/Main: Verlag für Polizeiwissenschaft; 2019. [Google Scholar]

- 25.Vasiljevic M (2021) Suizidprävention – Empfehlungen für Polizeikräfte. https://www.psychiatrie.de/psychische-erkrankungen/suizidale-krisen.html. Zugegriffen: 18. Juni 2021