Die Bedeutung der Projektarbeit hat die Corona-Pandemie noch einmal hervorgehoben. Und sie wird noch weiter steigen. Dabei nimmt gleichzeitig auch die Komplexität durch sich verändernde Rahmenbedingungen zu. Das ist kein Problem, wenn Kommunen die Projektarbeit auf Ebene der Mitarbeitenden und auf organisationaler Ebene sukzessive professionalisieren.

Projektmanagement in Kommunalverwaltungen ist ein gängiger Begriff, eine gängige Methode und aus dem kommunalen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Projekte werden seit jeher in allen kommunalen Bereichen gemanagt. Sie reichen von Digitalisierungs-, Organisations- und IT-Projekten, um beispielsweise gesetzliche Anforderungen und (lokale) Strategien umzusetzen, bis hin zu Projekten im Rahmen von Stadtentwicklung, Bau, Grünfläche etc.

Sein volles Potenzial hat das Projektmanagement jedoch gerade in der aktuellen Corona-Krise gezeigt. Durch gefestigte Kommunikations- und Arbeitsstrukturen bei gleichzeitiger Flexibilität und kurzen Interaktionszyklen ermöglichen insbesondere die Methoden des Projektmanagements eine verlässliche, kollaborative und zielgerichtete Zusammenarbeit. Davon profitieren sowohl Krisenstäbe als auch Teams, die plötzlich dezentral aus dem Homeoffice zusammenarbeiten müssen. Das kommunale Management und die Führungskräfte wurden durch die Covid-19-Pandemie schlagartig vor völlig neue Rahmenbedingungen gestellt. Innerhalb dieses neuen Rahmens müssen sie weiterhin vorausschauend agieren, das Wohl der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen, das effektive Zusammenwirken ihrer Mitarbeitenden aufrechterhalten und gleichzeitig mit der Komplexität und Unsicherheit der Situation umgehen.

Jetzt gilt es, diese Dynamik als Katalysator für eine weitere Professionalisierung des kommunalen Projektmanagements zu nutzen. Dabei wird es immer wichtiger, passgenau in den Werkzeugkoffer des "klassischen" und des agilen Projektmanagements zu greifen und gekonnt anlassbezogen Werkzeuge miteinander zu verbinden - ganz gleich ob klassisch oder agil. Professionell durchgeführte Projekte haben für Kommunen viele Vorteile:

Komplexe Aufgaben können strukturierter und erfolgreicher bewältigt werden, da insgesamt die Steuerungsfähigkeit aller Aufgaben und Vorhaben verbessert wird. Zusätzlich wird die integrierte Steuerung von Projekten, Programmen und gegebenenfalls Portfolios gemeinsam mit den Linientätigkeiten der Organisation erleichtert.

Risiken lassen sich systematisch erkennen und managen.

Aufwände können über eine bessere und abgestimmte Zusammenarbeit gesenkt werden. Beispielsweise können unnötige Projekttage reduziert und Synergien genutzt werden.

Neue Formen der Partizipation, zum Beispiel von Stakeholdern, werden ermöglicht und forciert. Verwaltungsprojekte stehen oftmals stark im Fokus der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund sind zufriedene Stakeholder und Kundinnen und Kunden sowie der Nachweis des wirtschaftlichen Handelns und des Projektnutzens besonders wichtig.

Eine Kultur der Zusammenarbeit und des gemeinsamen Lernens wird gefördert. Insgesamt wird der Kommunikations- und Informationsfluss untereinander verbessert, was auch die Reproduzierbarkeit von Projekterfolgen erhöht. Zudem können neue Arbeitsformen und -techniken erprobt werden.

Personalentwicklungspotenziale für Mitarbeitende können gestärkt und damit die Attraktivität des kommunalen Arbeitgebers erhöht werden.

Zentrale Erfolgsfaktoren

Der Weg zu einer professionellen Projektabwicklung wird in Kommunalverwaltungen ganz unterschiedlich gestaltet. Um Projekte verwaltungsweit zu steuern, empfiehlt die KGSt, schrittweise ein Projektmanagement-System aufzubauen, unabhängig von der Größe der Kommune. Dafür sind Prozesse und Strukturen zu schaffen, die einen optimalen Rahmen für die kommunale Projektarbeit bieten. Zentrale Erfolgsfaktoren werden nachfolgend exemplarisch angeführt.

Erfolgsfaktor 1:

Strategiekonforme Projektaktivitäten

Sämtliche Projektaktivitäten einer Kommunalverwaltung sollten an übergeordneten Zielen ausgerichtet werden. Projekte dienen in der Regel dazu, übergeordnete Strategien, (Fach-)Konzepte, Vorhaben oder gesetzliche Bestimmungen umzusetzen. Dafür geht eine Kommune in der Regel kaskadenartig vor. Strategische Handlungsfelder leiten sich aus der Gesamtstrategie beziehungsweise Fachstrategien ab. Mobiles Arbeiten, Wissensmanagement und E-Government sind Beispiele für Handlungsfelder. Daraus ergeben sich Programme. Sie fassen ein Bündel an Projekten auf Ebene der Fachstrategie zusammen. Daraus ergeben sich dann die einzelnen strategiekonformen Projekte.

Erfolgsfaktor 2:

Standards

Standards im Projektmanagement definieren eine festgelegte Qualität beziehungsweise Mindestanforderungen, die eine Organisation - bezogen auf das Projektmanagement - beachten sollte. Sie bilden die Grundlage für die Projektarbeit, ermöglichen ein einheitliches Vorgehen und bieten den beteiligten Akteurinnen und Akteuren eine gewisse Sicherheit, lassen aber Spielräume für individuelle Projektspezifika zu. Standards sollten je nach Projektgröße unterschiedlich festgelegt werden. Denn für kleine Projekte reicht in der Regel ein "Projektmanagement-light", während mittlere bis große Projekte sehr umfassend geplant und gesteuert werden müssen. Zu den Standards gehören: die klare Abgrenzung von Linien- und Projekttätigkeiten, die Projektmanagement-Phasen und die Rollen im Projekt.

Erfolgsfaktor 3:

Zentrale Projektunterstützung

Zur Professionalisierung des kommunalen Projektmanagements empfiehlt die KGSt, eine zentrale Projektunterstützung einzuführen, welche die wesentlichen Projektmanagement-Prozesse koordiniert. Sie wird auch Projektmanagement Office (PMO) genannt und dient als Kompetenzzentrum, indem sie das kommunale Projektmanagement kontinuierlich weiterentwickelt und das operative Projektgeschäft unterstützt. So sollte die Aufgabe "Multiprojektmanagement" dem PMO zugeordnet werden. In Kommunalverwaltungen sind unterschiedliche Ausgestaltungsformen von zentralen Projektunterstützungen beziehungsweise PMOs zu beobachten: Teilweise kümmern sich Mitarbeitende anteilig neben anderen Aufgaben darum, teilweise wird eine Stabsstelle oder eigene Stelle im Fachbereich zur Projektkoordination eingerichtet. Allen gemein ist, dass eine Stelle den Überblick über alle geplanten und laufenden Projekte innerhalb der Organisation hat, eine Koordinierungsfunktion ausübt und Projektmitarbeitenden beratend zur Seite steht und sie aktiv unterstützt. Besonders durch die dezentrale Ressourcenverantwortung in Kommunalverwaltungen ist eine Gesamtsteuerung und Abstimmung kommunaler Projekte erforderlich, die durch das PMO unterstützt werden kann.

Erfolgsfaktor 4:

Kulturelle Veränderungen

Das Arbeiten in Projekten verändert die Zusammenarbeit und damit auch die Kommunalverwaltung selbst. In temporär, interdisziplinär und aus unterschiedlichen Hierarchieebenen zusammengesetzten Teams werden verschiedene Aufgaben mit einem konkreten Ziel und definierten Beginn und Ende erarbeitet. Das Projektteam wird oftmals von einer Person geleitet, welche in der Linienorganisation keine formale Führungsrolle einnimmt. Zudem werden verschiedene Planungen durchgeführt und unterschiedliche (Kreativitäts-)Methoden angewendet. Im Vordergrund steht vor allem, Lösungen gemeinsam zu entwickeln, das heißt, der absolute Mehrwert der Projektarbeit liegt in der Teamarbeit. Diese Form des kollaborativen Arbeitens ist in der Kommunalverwaltung noch nicht flächendeckend beziehungsweise in voller Konsequenz etabliert. Wenn es gelebt wird, wirkt dies sich aber positiv auf die Projekt-Mitarbeitenden aus. Sie lernen beispielsweise neue Arbeitsweisen kennen, können sie anwenden und erarbeiten im Team verschiedene Aufgaben. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kultur einer Organisation. Das bedeutet: Für die Projektarbeit braucht es vor allem Vertrauen, Verantwortung und Gestaltungsspielräume für die Projektbeteiligten. Diese müssen aber auch bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen und eigene (situationsbezogene) Entscheidungen zu treffen, welche die Projektziele befördern. Es braucht Menschen, die ausprobieren, improvisieren, flexibel agieren und (bewusst kalkulierbare) Risiken eingehen, um das Projekt erfolgreich abzuschließen.

Agiles Projektmanagement

Das Wort "agil" ist in aller Munde und scheint auch im Projektmanagement das neue Allheilmittel zu sein. Gerade bei solchen Tendenzen ist Vorsicht geboten und ein kritisches Hinterfragen hilfreich. Agiles Projektmanagement oder Elemente davon finden Anwendung, wenn das Projektumfeld nicht stabil ist oder Anforderungen unklar sind: Es steigt also die Komplexität. Solche Tendenzen sind beispielsweise oft im Rahmen von Digitalisierungsprojekten zu erkennen. Außerdem werden Projektergebnisse immer stärker geprägt durch diverse Interessen und Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen und der Politik, die als Stakeholder zu berücksichtigen sind.

Auf solche komplexen Zusammenhänge sollten Kommunen nicht mit Methoden reagieren, die dafür nicht ausgerichtet sind. Hier ist ein dynamisches Managementhandeln gefordert, das mit organisationalen und aufgabenbezogenen Veränderungen in immer kürzeren Zyklen agiert. Das agile Projektmanagement bietet hier einen Lösungsansatz, um diesen Anforderungen zu entsprechen und den komplexen Aufgaben zu begegnen. Komplexität bedeutet in diesem Zusammenhang eine Kategorie an Projekten, die völlig neuer, unbekannter Lösungen bedürfen, die durch fehlende Planbarkeit und Unklarheit über den Zielzustand durch das herkömmliche Projektmanagement nicht zu meistern sind.

Die Idee dahinter

Der Grundstein für "agiles Projektmanagement" wurde bereits im Zeitalter des Lean Managements, Anfang der 80er Jahre, gelegt. Ziel war es, durch Aufgabendelegation auf selbstständige, interdisziplinär besetzte Teams eine Serviceverbesserung mithilfe gesteigerter Rückmeldung zum Kunden zu erlangen. Vollständige Planung bis zum endgültigen Projektplan wird zunächst durch verwertbare Inkremente (Teilergebnisse) abgelöst. Im Austausch mit Kundinnen und Kunden werden regelmäßig Anpassungen vorgenommen. Das Gesamtergebnis wird durch die Zusammenarbeit von selbstorganisierten und interdisziplinären Teams erarbeitet, die in kurzen aufeinanderfolgenden Arbeitsschleifen jeweils den nächsten Schritt planen, entwickeln und prüfen (iterative Arbeitsweise). Das kontinuierliche Lernen (KVP) aus Projekten ist hier ebenfalls erstmalig als essenziell eingeführt worden.

Orientierung geben im agilen Kontext vor allem unterschiedliche Frameworks und Muster (Rahmenstruktur). Die Rahmenstruktur stellt sicher, dass ein gemeinsames methodisches Verständnis für das Projektmanagement mit Bestandteilen wie Begriffsklärung und Prozessdokumentation, Rollenverständnis und Verantwortlichkeiten sowie Projektkultur und -kommunikation bei allen Beteiligten besteht. Alle Rahmenstrukturen vereint, dass diese von Teams mit unterschiedlichen Kompetenzen zur innovativen Arbeitsweise ausgehen, die keinem hierarchischen Überbau an Vorgesetzten unterstehen. Das Team ist selbst in der Verantwortung, das Ziel zu erreichen. Bei manchen Rahmenstrukturen wird das Team hierbei methodisch durch eine Person in der Rolle eines sogenannten Masters (Teamkoordinatorin oder Teamkoordinator) durch Rückmeldungen zur Arbeitsweise begleitet.

Wann eignen sich Projekte für agile Arbeitsweisen?

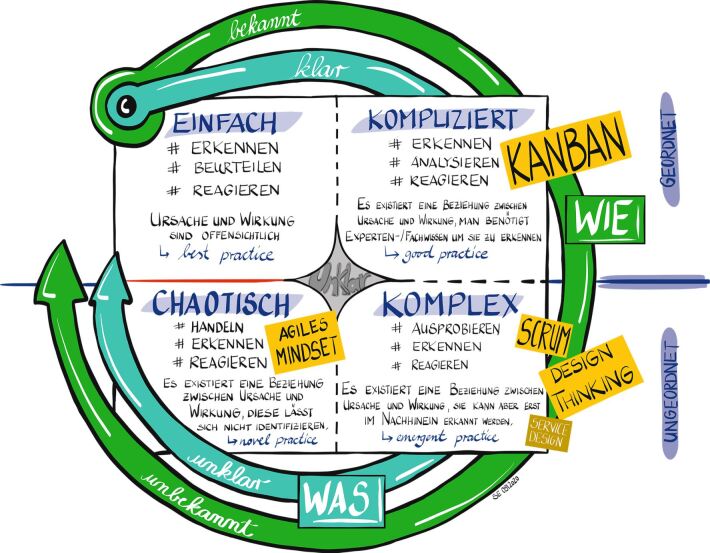

Eine Einordnung in die Kategorien einfach, kompliziert, komplex und chaotisch schafft Orientierung und erleichtert die Auswahl der richtigen Methoden in der Projektarbeit. Gleichwohl kann es von Vorteil sein, beim klassischen Projektmanagement Elemente agiler Arbeit zu nutzen.

Die nachfolgenden Fragen helfen bei der Entscheidungsfindung. Werden die Fragen mit "Ja!" beantwortet, bietet sich eine agile Herangehensweise für ein Projekt an:

Sind die Anforderungen an das Projekt vorab nicht klar definierbar? Ist unklar, was das Ergebnis des Projekts am Ende leisten muss?

Scheint das Projektumfeld instabil zu sein, sprich: Ist mit Veränderungen in der Aufbauorganisation, in den Anforderungen, im Personal oder anderen Bereichen zu rechnen?

Ist eine neuartige Situation zu lösen, für die bislang keine Erfahrungswerte vorliegen? Ist eine Vielzahl an Stakeholdern zu beteiligen, deren Interessen sich wandeln können und wechselseitig beeinflussen?

Generell lässt sich sagen: Je unklarer die Anforderungen und je instabiler das Umfeld, desto besser passen die Methoden des agilen Projektmanagements zu einem Projekt.

Kompakt.

Durch die Corona-Pandemie hat die Relevanz des Projektmanagements für die kommunale Verwaltung noch mal deutlich zugelegt. Nun gilt es, diese Dynamik für eine weitere Professionalisierung zu nutzen.

Um Projekte verwaltungsweit zu steuern, empfiehlt die KGSt, schrittweise ein Projektmanagement-System aufzubauen. Vier zentrale Erfolgsfaktoren sind dabei zu beachten.

Die Auswahl der richtigen Methoden ist in der Projektarbeit essenziell. Agile Arbeitsweisen eignen sich vor allem für komplexe Projekte mit fehlender Planbarkeit und Unklarheit über den Zielzustand.

Springer Professional.

Projektmanagement

Peters, T, Schelter, N. (2021): Klassische Grundlagen: Es geht los ..., in: Kompakte Einführung in das Projektmanagement, Wiesbaden, S. 23-136, https://go.sn.pub/PVApwh

Prader, E., Adelfinger, U., Ruedi, A. (2020): Projektspiel als Leifaden für das Projektmanagement, in: innovative Verwaltung, 1-2, S. 9-13, https://go.sn.pub/5eEB5f

Marc Groß

ist Programmbereichsleiter Organisations- und Informationsmanagement in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).