Abstract

目的

分析早产儿校正24月龄内生长轨迹,以了解早产儿的生长趋势和规律。

方法

基于互联网+随访系统建立早产儿随访数据库,纳入2018年4月至2021年4月3 188例早产儿,收集其出生及校正1、3、6、12、18、24月龄时的身长、体重、头围数据。按不同的围生期因素分组,绘制生长曲线,并与21世纪国际胎儿和新生儿生长联合会(International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century,INTERGROWTH-21st)标准和世界卫生组织(World Health Organization,WHO)标准进行比较。

结果

按不同的围生期因素分组的各组早产儿体重、身长、头围曲线均在校正6月龄内快速上升,校正6月龄后增长速度减缓。按实际月龄比较,各出生胎龄组早产儿(<28周、28~31+6周、32~33+6周、34~36+6周)身长曲线在实际9月龄后逐渐与WHO曲线重合(P=0.082),<32周早产儿的体重和头围则一直落后于WHO曲线(P<0.001)。校正月龄后,不同出生胎龄组早产儿(<28周、28~31+6周、32~33+6周、34~36+6周)的体格生长曲线基本重合(P>0.05)。超低出生体重儿和小于胎龄儿的身长、体重、头围曲线均低于INTERGROWTH-21st标准和WHO标准(P<0.05)。

结论

早产儿在校正6月龄内体格增长速度较快,校正6月龄后增长速度减缓。胎龄越小,体重和头围追赶的时间越长。应重点关注超早产儿、超低出生体重儿和小于胎龄儿的体格生长。

Keywords: 体格生长, 生长曲线, 早产儿

Abstract

Objective

To assess the growth of preterm infants up to a corrected age of 24 months, and to understand the growth trend and pattern of preterm infants.

Methods

A preterm infant follow-up database was established based on the Internet Plus follow-up system. A total of 3 188 preterm infants who were born from April 2018 to April 2021 were enrolled. Their length, weight, and head circumference were recorded at birth and at the corrected ages of 1, 3, 6, 12, 18, and 24 months. The preterm infants were grouped by perinatal factors. The growth curves of these infants were plotted and compared with the International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century (INTERGROWTH-21st) standard and World Health Organization (WHO) standard.

Results

The weight, length, and head circumference curves of each group of preterm infants grouped by various perinatal factors all rose rapidly within the corrected age of 6 months, but the growth rate slowed down after the corrected age of 6 months. Based on the actual age for the groups of preterm infants with different gestational ages (<28 weeks, 28-31+6 weeks, 32-33+6 weeks, and 34-36+6 weeks), the length curve gradually coincided with the WHO curve after the actual age of 9 months (P=0.082), while for the preterm infants with a gestational age of <32 weeks, the weight and head circumference curves were significantly lower than the WHO curves (P<0.001). Based on the corrected age, the physical growth curve of preterm infants with different gestational ages (<28 weeks, 28-31+6 weeks, 32-33+6 weeks, and 34-36+6 weeks) basically coincided with each other (P>0.05). For the infants with extremely low birth weight and the small-for-gestational-age infants, the length, weight, and head circumference curves were significantly lower than those of the INTERGROWTH-21st standard and the WHO standard (P<0.05).

Conclusions

The physical growth rate of preterm infants is faster within the corrected age of 6 months, and the growth rate slows down after the corrected age of 6 months. Preterm infants with a smaller gestational age need longer time to catch up in weight and head circumference. More attention should be paid to the physical growth of extremely preterm infants, extremely low birth weight infants, and small-for-gestational-age infants.

Keywords: Physical growth, Growth curve, Preterm infant

English translation of this article:http://www.zgddek.com/fileup/HTML/2021-12-1201.htm.

随着围生医学和重症监护技术的不断进步,越来越多小胎龄、低出生体重的早产儿得以存活。据最新发表的一项系统综述报告显示,全球早产发生率约为10.6%,每年约有1 484万名早产儿出生;我国的早产发生率约为6.9%,早产儿人数位于全球第2位[1]。体格生长评价是衡量早产儿营养状况的最基本方法,通过定期生长监测,有利于早期发现早产儿是否发生生长偏离,从而促进适宜的追赶生长[2]。合适的生长参照是评价早产儿体格生长的基础,但目前尚无适用于我国早产儿生长评价的参照标准,因此,总结我国早产儿的生长轨迹,了解其生长趋势和规律对于指导我国早产儿生长评估至关重要。

早产儿校正足月后可使用2006年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)发布的0~5岁儿童生长标准(以下简称“WHO标准”)[2]。而WHO标准是根据健康足月儿的生长数据制定的,由于早产儿与足月儿在宫内和宫外的生长环境有很大差异,用该方法来评估早产儿的生长存在争议。21世纪国际胎儿和新生儿生长联合会(International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century,INTERGROWTH-21st)标准是基于全球8个国家和地区(含中国)的早产儿纵向生长数据而制定,理论上能更好地反映早产儿出生后的实际生长水平[3-4]。不过,该标准仅适用于早产儿出生后至月经后年龄64周(约为校正5.5月龄),且该标准在中国尚未广泛应用,是否适用于监测我国早产儿出生后的生长情况也有待进一步验证。

本研究对2018年4月至2021年4月在暨南大学附属深圳市宝安区妇幼保健院定期随访的早产儿出生至校正24月龄期间的生长轨迹进行监测,以不同的围生期因素分层,探讨不同围生期特征的早产儿出生至校正24月龄期间的生长轨迹,并与INTERGROWTH-21st标准(≤校正5月龄早产儿)和WHO标准(>校正5月龄早产儿)进行比较,分析在使用INTERGROWTH-21st标准和WHO标准进行本地区早产儿的生长评估中可能出现的问题,探讨适用于我国早产儿的生长参照。

1. 资料与方法

1.1. 研究对象

选取2018年4月至2021年4月在暨南大学附属深圳市宝安区妇幼保健院出生并定期随访的早产儿为研究对象。排除标准:(1)严重先天畸形、肢体残缺等;(2)新生儿期有严重的并发症,如颅内出血、重度新生儿窒息、缺氧缺血性脑病、坏死性小肠结肠炎等;(3)缺乏性别、出生胎龄、出生体重等关键信息。

本研究已经过暨南大学附属深圳市宝安区妇幼保健院医学伦理委员会批准(LLSC 2019-07-06-KCW),并获得豁免知情同意。

1.2. 互联网+随访系统信息采集

本研究利用已开发并成熟使用的互联网+早产儿出院后随访系统[5],按照早产儿保健工作规范的随访要求,通过建立结构化电子病历,自动收集早产儿围生期、新生儿期等在院信息,以及出院后定期随访的信息,建立早产儿随访数据库。本研究中早产儿性别、胎龄、出生体重、出生身长、出生头围、出生胎数(单、双胎)等基本情况,以及校正1、3、6、12、18、24月龄时体重、头围、身长数据均来自早产儿随访数据库。随访期间的体格测量方法参照《儿童保健学》[6],由经验丰富的门诊护士进行,使用统一校准的婴儿量床(2周岁以下)、身高计(2周岁及以上)、婴儿电子称和卷尺测量,取2次测量的平均值。身长/高、头围以厘米(cm)为记录单位,精确至0.1 cm;体重以千克(kg)为记录单位,精确至0.01 kg。

按出生胎龄将早产儿分为超早产儿(<28周)、极早产儿(28~31+6周)、中期早产儿(32~33+6周)、晚期早产儿(34~36+6周)。按出生体重将早产儿分为正常出生体重儿(2 500~4 000 g)、低出生体重儿(1 500~2 499 g)、极低出生体重儿(1 000~1 499 g)和超低出生体重儿(<1 000 g)。根据胎龄和出生体重将早产儿分为不同宫内生长状态:小于胎龄儿(small for gestational age,SGA)、适于胎龄儿(appropriate for gestational age,AGA)、大于胎龄儿(large for gestational age,LGA),判定标准参考2015年中国新生儿协作网发布的“中国不同胎龄新生儿出生体重曲线”[7]。根据胎数将早产儿分为单胎早产儿和双胎早产儿。

1.3. 统计学分析

采用R 4.0.5软件对数据进行分析处理。进行描述性统计分析时,连续型变量用均值±标准差( )表示;分类变量使用例数和百分比(%)表示。首先,按不同的围生期因素(出生胎龄、出生体重、胎数等)分层,对各层数据进行广义加性(generalized additive model,GAM)模型曲线拟合分析,绘制早产儿的身长、体重、头围生长曲线;然后与INTERGROWTH-21st标准(≤校正5月龄早产儿)或WHO标准(>校正5月龄早产儿)进行比较。采用混合效应模型分析不同组间体格生长指标的差异,以及与INTERGROWTH-21st标准或WHO标准比较的差异。P<0.05为差异有统计学意义。

2. 结果

2.1. 研究对象的一般情况

纳入3 188例早产儿数据,早产儿的一般特征见表1。出生胎龄23+5~36+6周[(34.0±2.6)周],出生体重570~3 800 g[(2 097±564)g],出生身长25~59 cm[(45±4)cm],出生头围21~39 cm[(31.3±2.3)cm]。其中,男1 792例,女1 396例;超早产儿112例,极早产儿491例,中期早产儿597例,晚期早产儿1 988例;超低出生体重儿116例,极低出生体重儿394例,低出生体重儿1 856例;SGA 397例,LGA 69例。校正1、3、6、12、18、24月龄时,有完整体格测量数据的早产儿分别为1 763、1 708、1 707、1 158、499、187例。

表1.

3 188例早产儿的一般特征

| 项目 | 数值 |

|---|---|

| 性别 [例(%)] | |

| 男 | 1 792(56.21) |

| 女 | 1 396(43.79) |

| 出生胎数 [例(%)] | |

| 单胎 | 2 497(78.32) |

| 双胎 | 683(21.42) |

| 缺失 | 8(0.25) |

| 出生胎龄 [例(%)] | |

| 超早产儿 | 112(3.51) |

| 极早产儿 | 491(15.40) |

| 中期早产儿 | 597(18.73) |

| 晚期早产儿 | 1 988(62.36) |

| 出生体重 [例(%)] | |

| 超低出生体重儿 | 116(3.64) |

| 极低出生体重儿 | 394(12.36) |

| 低出生体重儿 | 1 856(58.22) |

| 正常出生体重儿 | 822(25.78) |

| 宫内生长状态 [例(%)] | |

| 小于胎龄儿 | 397(12.45) |

| 适于胎龄儿 | 2 722(85.38) |

| 大于胎龄儿 | 69(2.16) |

| 出生身长 ( , cm) | 44±4 |

| 出生头围 ( , cm) | 31.3±2.3 |

2.2. 不同出生胎龄组早产儿体格生长情况

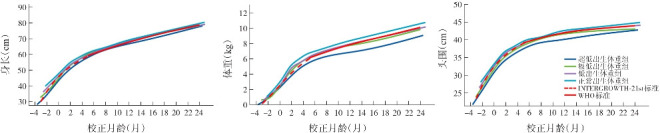

不同出生胎龄组早产儿体重、身长、头围曲线均在实际月龄8月龄、校正月龄6月龄内增长速度较快,此后增长速度减缓。按实际月龄看,不同出生胎龄组早产儿的身长曲线在9月龄前差异较大,9月龄后基本重叠,且各出生胎龄组身长曲线在9月龄后逐渐与WHO标准曲线重合(P=0.082),而体重和头围在实际月龄28月龄内与WHO标准比较则有较明显差异(P<0.001);<32周早产儿的体重和头围一直落后于WHO标准(P<0.001)。超早产儿的体重和头围曲线依次落后于极早产儿、中期早产儿、晚期早产儿(P<0.001)。校正月龄后,各胎龄组早产儿的体格生长(身长、体重和头围)曲线基本重合。与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准比较,除超早产儿的头围曲线落后于标准(b=-1.24 cm,P<0.001)外,其他胎龄组早产儿的各项体格生长指标在不同月龄均实现了适宜追赶(P>0.05)。见图1。

图1. 不同胎龄组早产儿校正24月龄内的身长、体重和头围曲线 各胎龄组早产儿的体格生长(身长、体重和头围)曲线均在实际8月龄、校正6月龄内增长速度较快,此后增长速度减缓。校正月龄后,各胎龄组早产儿的体格生长曲线基本重合;超早产儿的头围曲线稍落后于INTERGROWTH-21st标准和WHO标准。.

2.3. 不同出生体重组早产儿体格生长情况

校正月龄后,不同出生体重组早产儿的身长、体重、头围曲线差异均有统计学意义(P<0.001),其中身长曲线差异较小,体重、头围曲线差异较明显。超低出生体重儿的身长、体重、头围曲线依次落后于极低出生体重儿、低出生体重儿、正常出生体重儿(P<0.001)。与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准比较,低出生体重儿、极低出生体重儿的身长、体重、头围曲线与标准接近(P>0.05);超低出生体重儿的身长、体重、头围曲线低于标准(身长:b=-3.20 cm,P<0.001;体重:b=-0.42 kg,P=0.003;头围:b=-2.02 cm,P<0.001);正常出生体重儿的身长、体重、头围曲线则高于标准(身长:b=2.64 cm,P<0.001;体重:b=0.53 kg,P<0.001;头围:b=1.01 cm,P=0.001)。见图2。

图2. 不同出生体重组早产儿校正24月龄内的身长、体重和头围曲线 校正月龄后,超低出生体重儿的身长、体重和头围曲线低于INTERGROWTH-21st标准和WHO标准,正常出生体重儿则高于该两项标准。.

2.4. 不同宫内生长状态早产儿体格生长情况

校正月龄后,不同宫内生长状态早产儿的体格生长曲线有较明显差异(P<0.001),其中体重曲线的差异尤其明显。与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准比较,AGA早产儿的身长、体重、头围曲线与标准接近(P>0.05);SGA早产儿的身长、体重、头围生长曲线均低于标准(身长:b=-1.60 cm,P=0.002;体重:b=-0.43 kg,P=0.001;头围:b=-0.82 cm,P=0.01);LGA早产儿的体格生长曲线则高于标准(身长:b=3.21 cm,P<0.001;体重:b=0.88 kg,P<0.001;头围:b=1.17 cm,P=0.003)。见图3。

图3. 不同宫内生长状态早产儿校正24月龄内的身长、体重、头围曲线 校正月龄后,AGA早产儿的体格生长(身长、体重和头围)曲线与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准接近,SGA早产儿的体格生长曲线低于两标准,LGA早产儿的体格生长曲线则高于两标准。[SGA]小于胎龄儿;[AGA]适于胎龄儿;[LGA]大于胎龄儿。.

2.5. 单胎、双胎早产儿体格生长情况

单胎、双胎早产儿的体格生长曲线基本重合,与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准十分接近(P>0.05),见图4。

图4. 单胎、双胎早产儿校正24月龄内的身长、体重、头围曲线 单胎、双胎早产儿的身长、体重和头围曲线基本重合,与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准十分接近。.

2.6. 与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准的第3、50、97百分位数比较

在校正6月龄前,本研究纳入的早产儿不同性别分组的身长、体重、头围第50、97百分位数稍高于INTERGROWTH-21st标准和WHO标准的第50、97百分位数。在校正6月龄后,本研究早产儿的各项体格生长指标第3、50、97百分位数与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准的第3、50、97百分位数较接近。见图5。

图5. 早产儿校正24月龄内的身长、体重、头围的百分位曲线 本研究男女两组早产儿的各项体格生长指标第3、50、97百分位数与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准的第3、50、97百分位数基本接近。.

3. 讨论

本研究通过对早产儿出生至校正24月龄期间的体格生长情况进行系统监测,以不同的围生期因素分组,发现各组早产儿体重、身长、头围曲线均在校正6月龄内增长速度较快,校正6月龄后增长速度减缓。目前普遍认为早产儿追赶生长的最佳时期为出生后第1年,尤其是前6个月,大部分早产儿能在2年内追赶上同龄的婴幼儿,仅有少部分不能实现追赶生长[8]。本研究结果显示,按不同的围生期因素(出生胎龄、出生体重、胎数等)分层,各组早产儿均在实际月龄8月龄、校正月龄6月龄内体格指标追赶较快,与既往文献结论一致[9]。

不同出生胎龄组早产儿的身长曲线在实际月龄9月龄前差异较大,9月龄后基本重叠,说明早产儿出生后在9月龄内身长迅速追赶生长,9月龄后出生胎龄对身长的影响逐渐变小甚至消失。不同出生胎龄组早产儿的体重和头围曲线在实际月龄28月龄内差异较明显,说明出生胎龄对体重和头围的影响比对身长的影响大。超早产儿的体重、头围曲线依次落后于极早产儿、中期早产儿、晚期早产儿。既往研究也发现出生胎龄越小,其对应月龄的各体格指标越低,完成追赶生长所需的时间越长[9]。校正月龄后,不同出生胎龄组早产儿的体格生长曲线基本重合,与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准也比较接近,说明现阶段我国早产儿出生后的喂养和管理是比较科学合理的,能够满足早产儿实现适宜的追赶生长的要求。不过,本研究中超早产儿的头围曲线稍落后于标准,可能与其出生时胎龄过小,发育不成熟,出生后容易出现各种影响生长的并发症,如喂养不耐受、坏死性小肠结肠炎、感染、支气管肺发育不良等,从而导致其追赶存在困难有关。由于头围的增长与脑组织生长密切相关,本研究提示,对于超早产儿的生长除了关注体重、身长外,应特别注意头围生长,并继续随访至3岁或以上。此外,由于本研究中超早产儿的样本量相对较小,可能会影响头围曲线的准确性,以后可加大样本量进一步评估。

按不同出生体重分组后发现,虽然不同出生体重组早产儿的身长曲线稍有差异,但差异明显小于不同出生体重组间体重和头围曲线的差异,说明出生体重对体重和头围增长的影响也比对身长的影响大。校正月龄后,超低出生体重儿的体重和头围曲线明显低于INTERGROWTH-21st标准和WHO标准,极低出生体重儿的头围曲线稍低于标准,说明还应加强对超低出生体重儿和极低出生体重儿出生后的营养管理,促进他们实现适宜的追赶生长。此外,值得注意的是,正常出生体重早产儿的体格生长稍高于标准,体重尤其明显,提醒对于正常出生体重早产儿而言,应注意避免过快追赶生长,以免增加成年后发生慢性代谢性疾病的风险[8]。

根据出生胎龄和出生体重分组,即根据早产儿不同宫内生长状态分组,发现AGA早产儿的体格生长曲线与标准十分接近,但SGA早产儿的体格生长曲线低于标准,体重尤其明显。结合前文超早产儿和超低出生体重儿的体格生长较落后的情况,我们认为,在早产儿保健管理中,应重点关注超早产儿、超低出生体重儿和SGA早产儿的体格生长,积极研制促进这类早产儿生长发育的个体化喂养方案和营养干预策略,并密切关注后期的生长发育情况和疾病的发生情况。此外,我们还发现LGA早产儿的体格生长曲线高于标准,也是体重较为明显,同样提示对于LGA早产儿应注意避免过快追赶生长,预防将来发生肥胖。

近年来,由于辅助生殖技术的广泛使用,多胎妊娠,主要是双胎妊娠的发生率较高。双胎妊娠易发生早产,因此,双胎早产儿的正常生长发育规律及其特殊性值得单独研究。本研究中,单胎早产儿和双胎早产儿比较,两者校正月龄后的体格生长曲线无明显差异,与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准基本重合。2019年张莉[10]在山东省进行早产儿生长发育纵向随访研究中,也发现无论男孩还是女孩,双胎早产儿与单胎早产儿的身长/身高、体重及体重指数具有相似的生长水平和生长模式。不过,既往也有研究发现,双胎儿出生后的生长速度快于单胎儿,在出生后两年半内,双胎儿的体重和身长通常低于单胎儿,两者的差距在0~2.5岁间逐渐减小但并未消失[11]。造成各研究间结果出现差异的原因可能与地区、种族和年代差异有关。

总体而言,本组早产儿的整体生长水平与国际标准接近,在小月龄段甚至高于国际标准。与WHO标准相比,校正月龄后,其各项体格生长指标与国际水平接近。与INTERGROWTH-21st标准相比,这些早产儿的各项体格生长指标高于国际水平。造成差异的原因可能与种族和人群差异有关。还可能与社会经济发展情况和文化认识水平等有关。参与构建INTERGROWTH-21st标准的早产儿中,超过70%来自发展中国家[3-4],而深圳近年来经济发展水平提升,人民文化素养提高,能够给予早产儿出生后更好的喂养和照护,从而导致早产儿的各项体格生长指标高于INTERGROWTH-21st标准。可见,虽然国际标准推荐在全球范围应用,但由于各地人群、经济、文化差异,实际应用还是存在局限性,应尽早制定适用于我国早产儿的生长标准。

本研究的优势包括:相对较大的样本量、有代表性的样本来源、准确可靠的体格生长指标测量值、从出生到校正24月龄丰富的随访数据等。深圳是一座典型的移民城市,包容性极强,外来人口占比极高,因此本研究的数据代表性较好,研究结果在全国范围内有一定的参考价值。此外,本研究使用INTERGROWTH-21st标准和WHO标准作为监测早产儿生长的工具,将我国早产儿的生长情况与最新国际标准进行比较,发现我国与国际水平的差异,为临床工作提供更多的指导依据。不过,本研究也有一些局限性。首先,超早产儿(<28周)、超低出生体重儿(<1 000 g)的样本量较少,因此这部分早产儿的体格生长曲线的绘制可能存在一定的误差。第二,本研究中早产儿1岁以后的失访率较高,约半数(53%)早产儿在1岁以后失访,仅13.2%早产儿在1岁以后进行过2次或2次以上的随访,失访导致的数据偏差可能也会对曲线的绘制造成影响。此外,本研究随访至早产儿校正2周岁,但对于超早产儿而言,随访时间还是不足,未能充分观察到超早产儿实现追赶生长的全过程。不过,本研究的结果依然可为今后的研究提供一定的参考,从而更好地了解早产儿的生长规律,早期识别体格增长缓慢的早产儿及潜在影响因素。

综上所述,本研究通过对3 188例早产儿出生至校正24月龄期间的生长进行系统监测,并与INTERGROWTH-21st标准和WHO标准进行比较,发现早产儿在校正6月龄内体重、身长、头围增长速度较快,校正6月龄后增长速度减缓,出生胎龄越小,完成追赶生长所需的时间越长。出生胎龄、出生体重对体重和头围的影响比对身长的影响大;单胎早产儿和双胎早产儿的体格生长曲线无明显差异。我国早产儿的整体生长水平与国际标准接近,在小月龄段甚至高于国际标准。在早产儿保健管理中,应重点关注超早产儿、超低出生体重儿和SGA早产儿的体格生长,同时应注意避免正常出生体重儿和LGA早产儿的过快追赶生长。今后应建立更加完善的早产儿随访体系,开展多中心、大样本、长期的前瞻性队列研究,为明确早产儿生长发育规律及制定更精确有效的干预措施提供科学依据。

基金资助

深圳市科技创新委员会(JCYJ201908809183601667);中国疾病预防控制中心妇幼保健中心合生元母婴营养与健康研究项目(2018FYH015);深圳市宝安区妇幼保健院科研基金(BAFY 2021001)。

利益冲突声明

所有作者声明不存在利益冲突关系。

参 考 文 献

- 1. Chawanpaiboon S, Vogel JP, Moller AB, et al. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis[J].Lancet Glob Health, 2019, 7(1): e37-e46. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30451-0. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2. World Health Organization . WHO child growth standards: growth velocity based on weight, length and head circumference: methods and development[EB/OL]. (2009-11-12)[2021-06-09]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241547635.

- 3. Villar J, Giuliani F, Bhutta ZA, et al. Postnatal growth standards for preterm infants: the Preterm Postnatal Follow-up Study of the INTERGROWTH-21st Project[J].Lancet Glob Health, 2015, 3(11): e681-e691. DOI: 10.1016/S2214-109X(15)00163-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4. INTERGROWTH-21st . Postnatal growth of preterm infants[EB/OL]. [2021-06-09]. https://intergrowth21.tghn.org/postnatal-growth-preterm-infants/. [DOI] [PMC free article] [PubMed]

- 5. 彭琼玲, 赵晓丽, 丁建英, 等. 早产儿矫正5~7月龄的体格和神经心理发育水平研究[J].中国妇幼卫生杂志, 2020, 11(4): 30-33. DOI: 10.19757/j.cnki.issn1674-7763.2020.04.007. [DOI] [Google Scholar]

- 6. 陈荣华, 赵正言, 刘湘云. 儿童保健学[M]. 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017: 12-13. [Google Scholar]

- 7. 朱丽, 张蓉, 张淑莲, 等. 中国不同胎龄新生儿出生体重曲线研制[J].中华儿科杂志, 2015, 53(2): 97-103. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2015.02.007. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8. 熊菲, 毛萌. 早产儿生后体格生长评价[J].中华儿科杂志, 2019, 57(4): 318-320. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2019.04.021. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 9. 屈小莉, 杨玉兰, 刘世新, 等. 超早产儿校正月龄24月龄内体格生长分析[J].中华儿科杂志, 2020, 58(12): 982-988. DOI: 10.3760/cma.j.cn112140-20200628-00670. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10. 张莉. 早产儿出生后早期的生长水平和模式及其影响因素分析[D]. 济南: 山东大学, 2019. [Google Scholar]

- 11. van Dommelen P, de Gunst M, van der Vaart A, et al. Growth references for height, weight and body mass index of twins aged 0-2.5 years[J].Acta Paediatr, 2008, 97(8): 1099-1104. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2008.00853.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]