Abstract

Die Klimakrise bedroht die Gesundheit heutiger und künftiger Generationen und stellt das Gesundheitssystem vor besondere Herausforderungen. Zur Anpassung an den anthropogene Klimawandel sind umfängliche Adaptationsstrategien und eine Mitigation des Klimawandels notwendig. In der Medizin sowie in der Augenheilkunde gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Reduktion des CO2(Kohlendioxid)-Fußabdrucks, die es zu ergreifen gilt, die ordnungspolitisch gefördert und eingefordert werden sollten. Das aufkommende Feld der datengesteuerten Nachhaltigkeit kann Werkzeuge liefern, um den ökologischen Fußabdruck der eigenen Tätigkeit zu evaluieren sowie Optimierungen zu initiieren. Lebenszyklusanalysen können Instrumente für systematische Ökobilanzen sein und nachhaltige Produkt- und Praxisentscheidungen ermöglichen. Das deutsche Gesundheitssystem sollte eine quantifizierbare und holistische Strategie zur CO2-Reduktion entwickeln; Nachhaltigkeit könnte zukünftig ein Leistungsindikator sein. Dieser Artikel diskutiert mit augenärztlicher Perspektive Beispiele zur Adaptation an die Klimakrise und zur Mitigation; dies schließt kleine Maßnahmen, die jeder Einzelne umsetzen kann, als auch größere, strukturelle Ansätze ein.

Schlüsselwörter: CO2-Fußabdruck, Klimawandel, Lebenszyklusanalysen, Gesundheitssystem, Nachhaltigkeit

Abstract

The climate crisis is threatening the health of current and future generations and represents a particular challenge for healthcare systems. To address man-made climate change, comprehensive adaptation and mitigation strategies are crucial. Medicine and ophthalmology offer various opportunities to reduce the CO2 (carbon dioxide) footprint – these should be implemented and politically encouraged. Data-driven sustainability tools may provide options to evaluate the environmental footprint and to initiate optimization strategies. Life cycle assessments are an approach to systemically measure the environmental footprint and may facilitate sustainable decisions processes. The German health system needs to develop quantifiable and holistic strategies to reduce CO2; sustainability might become a future performance indicator. This article discusses examples of adaptation to the climate crisis and mitigation in ophthalmology and beyond.

Keywords: CO2 footprint, Climate change, Life cycle assessment, Healthcare, Sustainability

Die Klimakrise bedroht die Gesundheit heutiger und künftiger Generationen und stellt das Gesundheitssystem vor besondere Herausforderungen [1, 2]. Extreme Wetterbedingungen wie Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen sowie ein verstärktes Ausbreiten von Infektionskrankheiten sind als sprunghafte, nichtlineare Entwicklungen allgegenwärtig und zeigen die unzureichende Vorbereitung unserer Gesellschaft auf solche Phänomene auf [1–3]. Durch das anthropogene Überschreiten planetarer Grenzen werden Kipppunkte erreicht, die irreversible und sich selbst verstärkende Veränderungen des Ökosystems markieren [4–6]. Die Klimakrise droht zudem, Teile des Fortschritts in der globalen Gesundheit zunichte zu machen [7]. Ärztinnen und Ärzte stehen in besonderer Verantwortung, die Klimakrise zu adressieren: Sie behandeln zunehmend Patienten, die unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden; gleichzeitig können sie auf gesundheitliche Auswirkungen der Klimakrise aufmerksam machen und auf Änderungen des Lebensstils hinwirken, die sowohl die Gesundheit von Patienten als auch das Klima schützen. So können, nach einer Projektion von Hamilton et al., allein in Deutschland jährlich 150.000 vorzeitige Todesfälle durch eine konsequente Ausrichtung politischer Maßnahmen auf das 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens verhindert werden [8].

Der Gesundheitssektor ist zugleich ein erheblicher Treiber des Klimawandels. Nach aktuellen Berechnungen gehen etwa 5 % der deutschen Treibhausgasemissionen auf den Gesundheitssektor zurück, womit sich Deutschland im internationalen Durchschnitt befindet [9–11]. Beispielsweise gehören deutsche Krankenhäuser zu den 6 größten Energieverbrauchern in der Branche Handel, Dienstleistung und Gewerbe [12].

Der Gesundheitssektor ist ein Treiber des Klimawandels

In der rezenten Vergangenheit haben daher zahlreiche Ärzteverbände national und international auf die Notwendigkeit der Reduktion von CO2(Kohlendioxid)-Emissionen im Gesundheitssektor hingewiesen sowie Projekte zur Reduktion initiiert [13]. Neben strukturellen Änderungen werden Ärzte aufgefordert, dem Klimaschutz in persönlichen (Konsum‑)Entscheidungen sowie im Rahmen ihrer Anlageentscheidungen eine verstärkte Priorität einzuräumen [14]. So kann den Gesundheitsberufen mit ihren ca. 5,6 Mio. Mitarbeitern in Deutschland und einer exponierten öffentlichen Position eine zentrale gesellschaftliche und soziale Rolle bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen und Nachhaltigkeit eingeräumt werden [15, 16]. Das Gesundheitssystem mit seiner zumeist öffentlichen (Quer‑)Finanzierung könnte große Hebelwirkungen entwickeln, die nicht nur Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Arztpraxen einschließen, sondern ebenfalls industrielle Partner [16]. Politisch wird dies u. a. durch das Programm „KLIK (Klimaschutz im Krankenhaus) green“ des Bundesumweltministeriums gefördert. Ziel von „KLIK green“ ist es, dass innerhalb des dreijährigen Projektzeitraums 250 Krankenhäuser mindestens 100.000 Tonnen CO2-Äquivalente vermeiden. Als Teil der nationalen Klimaschutzinitiative fördert es die Ausbildung von Klimamanagern in Krankenhäusern und Reha-Kliniken oder unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln für investive Maßnahmen, die sich u. a. durch Energieeinsparmaßnahmen gegenfinanzieren können [17].

Strategien zur Minimierung der Klimawandelrisiken

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization [WHO]) sieht v. a. 2 Strategien zur Minimierung der Klimawandelrisiken, deren Wirksamkeit sowie damit verbundenen Kosten durch ein angemessenes Monitoring sicherzustellen sind: [18]

Adaptation: Eine Anpassung an den Klimawandel umfasst alle Maßnahmen, die die Bevölkerung vor den gesundheitlichen Auswirkungen schützt bzw. diese reduziert. Für ein optimales Anpassungsniveau ist ein umfassendes Verständnis der gesundheitlichen Auswirkungen notwendig sowie die Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Klimaresilienz.

Mitigation: Eine Abschwächung beinhaltet Maßnahmen, die das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Klimawandels begrenzen, indem Treibhausemissionen, Umweltverschmutzung, Abfall sowie der Ressourcenverbrauch reduziert werden.

Mit diesem Beitrag werden Beispiele für die Umsetzung dieser beiden Strategien skizziert. Dabei werden kleine Maßnahmen, die jeder Einzelne umsetzen kann, aber auch größere, strukturelle Ansätze diskutiert. Nach unserer Auffassung wird die Klimakrise den Gesundheitssektor zukünftig maßgeblich beeinflussen. Es ist unumgänglich, diese Herausforderungen proaktiv und gestalterisch anzugehen.

Adaptation – das Unvermeidbare bewältigen

Um die Herausforderungen der Klimakrise für die menschliche Gesundheit und die Versorgungsqualität zu adressieren, ist neben einer globalen Perspektive eine differenzierte lokale Betrachtung mit den jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen essenziell [19, 20]. So können passgenaue regionale Strategien etabliert und evaluiert werden, um klimaresistente Gesundheitssysteme mit Möglichkeiten für Präventions- und Steuerungsmaßnahmen sicherzustellen [20, 21].

Dennoch ist eine Anpassung an die globale Temperaturerhöhung nur begrenzt möglich. Diese Grenze wird für manche menschliche und ökologische Systeme bereits bei 1,5 Grad Erderwärmung erreicht. Mit einer größeren Temperaturerhöhung sinkt die Anpassungsfähigkeit bzw. steigen der technische und finanzielle Aufwand für adaptive Ansätze.

Auch wenn die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise in wohlhabenderen Ländern geringer ausfallen als in ärmeren Ländern, ist eine Anpassung des deutschen Gesundheitssystems an die Klimakrise unumgänglich. Allgemeine Maßnahmen zur Resilienzsteigerung müssen u. a. Hitzeaktionspläne, einen erweiterten Katastrophenschutz, den Aufbau adaptiver Fähigkeiten und bauliche Maßnahmen einschließen, um Patienten, Personal und Technik gegen extreme Wetterereignisse zu schützen [20, 22]. Während Mitarbeitern für kurzfristige Extremtemperaturen z. B. Kältewesten zur Verfügung gestellt werden können, sind langfristige Extreme nur durch wiederum energie- und emissionsintensive kältetechnische Anlagen zu kompensieren. Daher sind zusätzliche Anstrengungen zur Begrenzung der Temperaturerhöhung unerlässlich.

Eine Anpassung des deutschen Gesundheitssystems an die Klimakrise ist unumgänglich

Das Auge ist aufgrund seiner anatomischen und physiologischen Beschaffenheit mit lichtdurchlässigen Medien und freiliegender Schleimhaut direkt Klima- und Umweltveränderungen ausgesetzt. Bei steigenden Lufttemperaturen, zunehmender Trockenheit und vermehrtem Feinstaub ist eine verstärkte Inzidenz ophthalmologischer Volkskrankheiten wie des Sicca-Syndroms oder der allergischen Konjunktivitis wahrscheinlich [23–27]. Eine vermehrte Exposition beispielsweise gegenüber UV- und kurzwelligem Licht kann sich begünstigend auf die Entstehung von Katarakten, Lidtumoren, Bindehautneoplasien, Pterygien oder der klimatischen Tropfenkeratopathie auswirken und einen potenziell toxischen Effekt auf die Netzhaut haben [27–30]. Auswirkungen der Klimakrise betreffen somit die augenärztliche Routine und müssen in der Forschung berücksichtigt und in die Aus- und Weiterbildung integriert werden. So sind Aufklärungsinitiativen über (Umwelt‑)Ursachen und präventive Maßnahmen, eine Klärung von (z. B. genetischen) Dispositionen sowie entwicklungspolitische Initiativen zum Aufbau einer globalen ophthalmologischen Versorgung notwendig.

Mitigation – das Unkontrollierbare abwenden

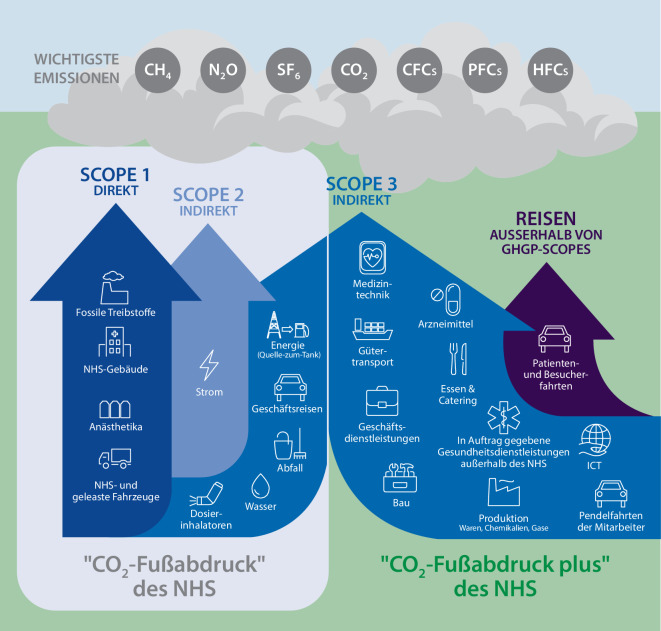

In Deutschland fehlt ein holistischer Ansatz für ein klimaneutrales Gesundheitssystem. Dies schließt umfassende Berechnungen des CO2-Fußabdrucks als auch konzertierte Aktionen zur Reduktion des CO2-Äquivalentes ein [16]. Ein „Best-Practice“-Beispiel für einen „Klimaschutzfahrplan“ im Gesundheitswesen stellt der National Health Service (NHS) im Vereinigten Königreich dar. Der NHS analysiert fortlaufend seinen CO2-Fußabdruck und hat einen detaillierten Plan zum Erreichen seiner CO2-Neutralität aufgestellt [31, 32]. Anhand dreier sog. „Scopes“ (Abb. 1), angelehnt an das „Greenhouse Gas Protocol“ (GHGP)1, werden Emissionen gemessen:

Scope 1: direkte Emissionen aus eigenen oder direkt kontrollierten Quellen (Emissionen durch NHS-Fahrzeuge, Gebäude, Anästhetika),

Scope 2: indirekte Emissionen aus der Erzeugung von zugekaufter Energie (primär Strom),

Scope 3: alle anderen indirekten Emissionen, die bei der Produktion und dem Transport von Waren und Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette entstehen (u. a. Ernährung, Bau, Medizintechnik, Arzneimittel, Verbrauchsmaterial, Mobilität von Patienten und Mitarbeitenden, Geschäftsreisen, Gütertransport, Abfall, Wasser).

Abb. 1.

An das „Greenhouse Gas Protocol“ (GHGP) angelehnte „Scopes“ des „National Health Service“ (NHS) im Vereinigten Königreich. ICT Informations- und Kommunikationstechnik (Abb. mod. nach „Delivering a Net Zero National Health Service“ [32])

Zudem hat der NHS Instrumente etabliert, um den CO2-Fußabdruck einzelner Maßnahmen zu quantifizieren, Handlungsfelder nach Prioritäten zu ordnen und Schritte zur CO2-Reduktion zu überwachen [32].

In Deutschland fehlt ein solch umfassender Ansatz, es liegen keine Instrumente zur Quantifizierung des CO2-Fußabdrucks einzelner Maßnahmen oder ganzer Einrichtungen vor. Ansätze zur CO2-Reduktion orientieren sich daher oftmals an unspezifischen Hebeln und hängen von Entscheidern in einzelnen Institutionen ab. Das deutsche Gesundheitssystem kann und sollte jedoch auch in seiner Gesamtheit Hebel zur CO2-Reduktion entwickeln [16, 33].

Die Augenheilkunde kann eine wegweisende Rolle bei der CO2-Reduktion im Gesundheitssystem einnehmen

Die Augenheilkunde kann eine wegweisende Rolle bei der CO2-Reduktion im Gesundheitssystem einnehmen. So ist sie die Subspezialität mit der höchsten Anzahl an Arzt-Patienten-Kontakten in der ambulanten Versorgung, und bildgebende Verfahren sind ein zentrales Element. Sofern sich die bildgebenden Verfahren in der Breite verbessern, können künftig telemedizinische Versorgungsansätze neben dem direkten Arzt-Patienten-Kontakt Baustein der augenärztlichen Versorgung sein.

Maßnahmen von einzelnen Praxen und Kliniken können durch gezielte, gemeinschaftliche Skalierung z. B. durch Fachgesellschaften und Verbände eine größere Wirkung entfalten. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat beispielsweise konkrete Anregungen zur Führung einer nachhaltigen Arztpraxis erstellt, die die Bereiche Energie, Büromaterialien, Internet, Verbrauchsmaterial, Mobilität, Nahrung und Finanzwesen umfassen [34]. Dieser Prozess schließt einfach umzusetzende Maßnahmen, wie die Umstellung der Internetsuchmaschine in der Klinik/Praxis auf Ecosia (Ecosia, Berlin, Deutschland) (80 % des Einnahmeüberschusses werden für gemeinnützige Naturschutzorganisationen gespendet), eine konsequente Ressourcenreduktion als auch nachhaltige Investitionsstrategien ein. Diese Ansätze können auch Augenärzte weitgehend umsetzen. In Tab. 1 sind erste fachspezifische Anregungen für die Augenheilkunde aufgeführt.

Tab. 1.

Anregungen zur verstärkten Nachhaltigkeit in der augenärztlichen Routine

| Energieversorgung und Energieverbrauch | Umrüstung von Spaltlampen/Projektoren auf Diodentechnologie statt Glühfaden |

| Konsequente Energieeinsparung (baulich und durch persönliches Handeln) | |

| Nachhaltigkeit mit digitalen Anwendungen | Einsatz von Audit-Anwendung wie Eyefficiency zur Evaluation und Optimierung des ökologischen Fußabdrucks |

| Betreuung von Patienten mittels digitaler Anwendungen | |

| Home-Monitoring mittels Apps | |

| Verbrauchsmaterialien/Arbeitsmittel | Mehrwegtonometer statt Einmaltonometerköpfchen |

| Multidosisbehälter, ggf. mit Bakterienfilter statt Einmaldosisophtiolen | |

| Lebenszyklusanalyse von Mehrweg-OP-Instrumenten vs. Einweginstrumenten | |

| Evaluation von Mehrweg-OP-Textilien statt Einwegtextilien | |

| Minimierung von OP-Packsets | |

| Hinterfragung von Prozessen/Materialien – Was ist wirklich notwendig? | |

| Strenge Indikationsstellung von Intubationsnarkosen und Vermeidung von Inhalationsgasen | |

| Minimierung technischer Ressourcen, deren Zusatznutzen nicht evident ist (z. B. reguläre Phakoemulsifikation statt laserassistierter Kataraktchirurgie) | |

| Mobilität | Voraussetzungen schaffen für videoophthalmologische Sprechstunden |

| Digitaler Befundaustausch über Sektorengrenzen | |

| Reduktion postoperativer Verlaufskontrollen durch teleophthalmologische Behandlungskonzepte | |

| Ersatz von Präsenz- durch Online-Fortbildungen |

Datengesteuerte Transparenz und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

Ein essenzieller Schritt zur CO2-Reduktion des Gesundheitssektors ist die Schaffung von Transparenz über seine aktuelle Klimabilanz. Der ökologische und ökonomische Fußabdruck von Prozessen und Produkten kann mittels Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessments) erfasst werden [35, 36]. Dies kann (1) die Rohstoffbeschaffung, (2) die Verarbeitung und Herstellung, (3) den Vertrieb und Transport, (4) die Nutzung, Wiederverwendung und Wartung, (5) das Recycling sowie (6) die Abfallentsorgung einschließen [36]. Mittels umfassender Datenanalyse kann so systematisch und unabhängig von kurzfristigen Effekten eine Ökobilanz abgebildet sowie nachhaltige Produkt- und Praxisentscheidungen ermöglicht werden. Neben den CO2-Emissionen kann eine Lebenszyklusanalyse auch den Wasserverbrauch oder die Freisetzung von toxischen Nebenprodukten betrachten und miteinander in Bezug setzen [36]. Ferner kann eine Lebenszyklusanalyse zur erhöhten finanziellen Leistungsfähigkeit führen, Organisationen oder Prozesse miteinander vergleichen und strukturell optimieren [37].

In Deutschland existieren lediglich vereinzelt Analysen über den Ressourcenverbrauch von medizinischen Leistungserbringern oder Medizinprodukteherstellern [38]. Aktuell gibt es keine gesetzlichen Verpflichtungen, Anreize oder Selbstauflagen, Umweltauswirkungen umfassend zu analysieren und bereitzustellen. Erste Fachgesellschaften und Berufsverbände wie die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), das Bündnis Junge Ärzte (BJÄ) als auch die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) haben jedoch betont, dass ihnen die Umwelteinflüsse ihrer Tätigkeit wichtig sind und vermehrt in (klinische) Entscheidungen einfließen sollen [13, 39]. So sind Nachhaltigkeitskriterien zukünftig in vertragliche Vereinbarungen zu integrieren, und eine entsprechende Positionierung bei kaufmännischen Direktoren, den Gesetzgebern, der Industrie, Lieferanten und Aufsichtsbehörden ist notwendig. Beispielhaft kann die Offenlegung der CO2-Bilanzierung von Lieferanten eingefordert werden, um gemeinsam CO2-Reduktionsziele zu definieren. Besonders hohe Emittenten könnten aufgefordert werden, wissenschaftlich fundierte Emissionsminderungsziele festzulegen, wobei sich idealerweise Gesundheitseinrichtungen bei ihren wichtigsten Lieferanten bereits im Designprozess einbringen, indem sie u. a. Anforderungen an die Wiederaufbereitbarkeit oder Recyclingfähigkeit definieren [16]. Im NHS werden diese Ziele klar formuliert. So möchte der NHS bis 2030 nicht mehr bei Lieferanten einkaufen, die ihre Verpflichtung zur Klimaneutralität nicht erfüllen [16, 32]. Gleichzeitig muss die Politik die Gesellschaft bei dem nachhaltigen Wandel umfassend mitnehmen. So wird die gesetzlich verankerte Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2045 als größte Transformation Deutschlands der Nachkriegsgeschichte bezeichnet [40]. Dies schließt ein, dass eine gesellschaftliche Akzeptanz zum Wert der Nachhaltigkeit geschaffen wird und die Gesellschaft für (kurzfristig) höhere Investitionen im Gesundheitssektor und für Änderungen in der Versorgung(squalität) sensibilisiert wird.

Das aufkommende Feld der datengesteuerten Nachhaltigkeit kann Werkzeuge liefern, um den ökologischen Fußabdruck der eigenen Tätigkeit zu evaluieren, sowie Optimierungen initiieren. Standardisierte und häufig durchgeführte Prozesse wie die Kataraktoperation oder die intravitreale Medikamenteninjektion eignen sich besonders für Lebenszyklusanalysen, da hier bereits kleine Optimierungen große Hebelwirkungen entfalten können. Diverse Studien haben z. B. die Müllproduktion sowie die CO2-Emissionen im Rahmen von Kataraktoperationen gemessen und konnten zwischen Krankenhäusern und Ländern bedeutsame Unterschiede im ökologischen Fußabdruck als auch in den Kosten bei gleichem Outcome zeigen [41–46]. So emittiert nach einer Studie von Thiel et al. eine Kataraktoperation (Phakoemulsifikation) in einem indischen Krankenhaus nur etwa 5 % der Treibhausgase im Vergleich zu Großbritannien [42]. Morris et al. schätzen, unter Verwendung mehrerer Annahmen und Extrapolationen, dass eine Kataraktoperation in Cardiff (UK) einschließlich der einmaligen prä- und postoperativen Besuche einen durchschnittlichen CO2-Fußabdruck von 182 kg CO2-Äquivalenten verursacht. Dies entspricht ungefähr 2 % des jährlichen CO2-Fußabdrucks eines Briten, also das CO2-Äquivalent von einer Woche; 10 % der Emissionen entfielen auf Reisen, 36 % auf Gebäude- und Energieverbrauch und 54 % auf Verbrauchsmaterialien (einschließlich 33 % medizinische Geräte) [47].

Standardisierte und häufig durchgeführte Prozesse eignen sich besonders für Lebenszyklusanalysen

Doch auch die Erkenntnisse aus anderen Fachbereichen können in die Augenheilkunde integriert werden. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass waschbare, wiederverwertbare OP-Textilien (wie OP-Mäntel) 30–50 % geringere CO2-Emissionen verursachen als Einmaltextilien; Einmalartikel verbrauchten 200–300 % mehr Energie, 250–330 % mehr Wasser und verursachten 750 % mehr Müll als Mehrwegartikel [13, 48]. Ein vergleichbares Einsparpotenzial kann die Verwendung von Mehrweginstrumenten gegenüber Einweginstrumenten bieten, wobei für beide Produktklassen unabhängige Lebenszyklusanalysen notwendig sind [49, 50]. Zielführend wäre eine Kennzeichnung des ökologischen Fußabdrucks von Medizinprodukten. Hiermit könnte man auch evtl. höhere Produktkosten gegenüber Verwaltungen begründen.

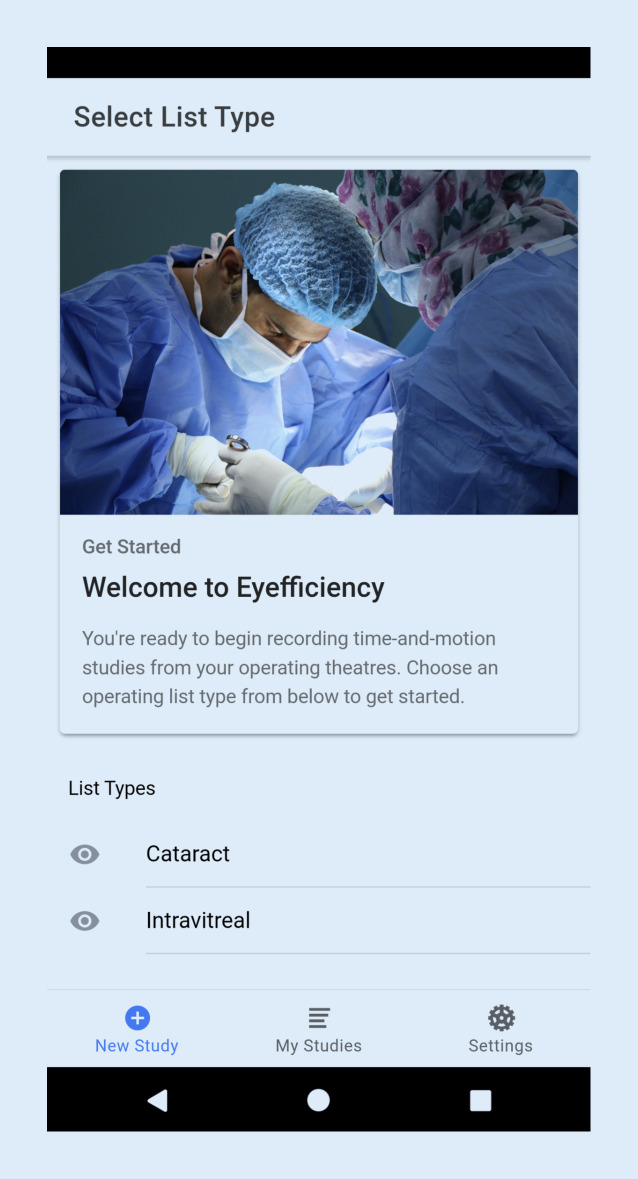

Um Hebel zur Senkung des ökologischen Fußabdrucks im Gesundheitswesen allgemein und der Augenheilkunde im Besonderen zu identifizieren, ist eine umfassende, holistische Datenbasis zwischen Ländern mit einer ähnlichen Gesundheitsstruktur, aber auch innerhalb Deutschlands erforderlich. Eine Anwendung, die in diese Richtung geht, ist „Eyefficiency“ (Abb. 2), die initial von der Sustainability Working Group des Royal College of Ophthalmologists im Vereinigten Königreich gegründet und u. a. von der Weltbank mitfinanziert wurde [44, 45]. Mittels dieser Audit-Anwendung können der CO2-Fußabdruck, das Abfallaufkommen, der Durchsatz sowie die Kosten der Kataraktchirurgie sowie intravitrealen Injektionen berechnet und lokal als auch international verglichen werden.

Abb. 2.

Screenshot der Smartphone-App „Eyefficiency“. (Mit freundl. Genehmigung von © Peter Thomas, Eyefficiency. Alle Rechte vorbehalten)

Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Research

Das Abfallhierarchiekonzept der 5 R’s („Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Research“) kann neben Ökobilanzen einen wertvollen Rahmen bieten, um Umweltauswirkungen zu berücksichtigen. „Weniger ist mehr“ erscheint effektiv, um Ressourcen zu schonen, Abfall zu reduzieren und ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig zu agieren. In der Augenheilkunde kann dieses Konzept in zahlreichen Settings angewandt werden, was mit einer Reflektion aktueller Versorgungsformen, Behandlungspfade, Sektorengrenzen und Vergütungsformen einhergehen könnte. Dies kann ein Hinterfragen der vergleichsweise häufigen Verwendung von Allgemeinanästhesien in der deutschen Augenheilkunde (Inhalationsanästhetika sind ein bekannter starker Treiber der Klimakrise) oder der Sinnhaftigkeit von regelmäßigen postoperativen Kontrollen nach Routineeingriffen betreffen.

Diverse Arbeiten einschließlich randomisierter klinischer Studien konnten zeigen, dass nach einer komplikationslosen Kataraktoperation eine (kurzfristige) Verlaufsuntersuchung nicht notwendig ist, mit keinem erhöhten Risiko für Patienten assoziiert ist und keinen Einfluss auf den postoperativen Visus hat [51–55]. Auch konnte demonstriert werden, dass postoperative Routineuntersuchungen durch standardisierte Telefonkonsultationen ersetzt werden können und sogar mit einer höheren Patientenzufriedenheit assoziiert sind [56]. So werden Patienten nach einer komplikationslosen Kataraktoperationen im Vereinigten Königreich oftmals erst Wochen nach einer Operation kontrolliert. Ferner könnte in Erwägung gezogen werden, die postoperative Kortisontropfentherapie durch eine intra- oder perioperative Gabe von Steroiden zu ersetzen, die sich als effektiv und sicher bei unkomplizierten Kataraktoperationen erwiesen hat [57–60]. Doch auch lokale Prozessoptimierungen im Operationssaal, Lebenszyklusanalysen von Mehrweg‑/Einweginstrumenten sowie eine Reduktion von Einzeldosierungen können zur Reduktion der Umweltbelastung führen [61].

Ein interessanter Detailansatz im NHS ist der Versuch, die Verwendung von fluorinierten Gasen in der Ophthalmochirurgie zu reduzieren. Diese Gase zählen zu den schädlichsten Treibhausgasen, und das häufig in der Netzhaut- und Hornhauttransplantationschirurgie verwendete SF6 (Schwefelhexafluorid) wurde im Kyoto-Protokoll als eines der 6 Gase identifiziert, deren Verwendung strikt limitiert werden sollte [62]. Eine Studie mehrerer chirurgischer Zentren in Großbritannien ergab, dass durch die Verwendung von kleineren Einweggaskartuschen anstatt der bisher üblichen größeren Gasflaschen der CO2-Fußabdruck erheblich reduziert werden kann [62]. Auch fluorierte Alkane haben ein toxisches Potenzial. Im Fall einer unumgänglichen Verwendung, z. B. in der Netzhautchirurgie, sollte jedoch erwogen werden intraoperativ kontaminierte Flüssigkeiten gesondert zu entsorgen oder Wege zu finden, diese zu sammeln und aufzubereiten. Teilfluorierte Alkane, die als biologisch nicht abbaubar und schwach wassergefährdend gelten, werden allerdings auch extraokular appliziert, wo Alternativen verfügbar sind. Ihre Verwendung wurde daher in der Europäischen Union auf medizinische Indikationen beschränkt.

Neben diesen bereits recht konkreten und rasch zu implementierenden Überlegungen sind umfassende intersektorielle Prozessoptimierungen auch in der Augenheilkunde anzustreben. Die Gesundheitspolitik, aber auch wissenschaftliche Fachgesellschaften und Berufsverbände werden – ähnlich einem Life-Cycle-Assessment – vor solchen Schritten jedoch landesspezifische Evidenz erheben müssen, welche Ansätze übernommen werden könnten.

Digitale, strukturelle und persönliche Hebel

Rezente sowie zukünftige technische Neuerungen wie heimatliche/heimatnahe Augeninnendruckmessungen, detaillierte Überprüfungen der Sehfunktion oder Untersuchungen mittels optischer Kohärenztomographie könnten in Kombination mit neuen Vergütungsmodalitäten ebenfalls Mitigation auf der Ebene von Versorgungsstrukturen und Behandlungspfaden ermöglichen. Dies schließt virtuelle Kliniken zum Screening bei Diabetes oder bei der altersabhängigen Makuladegeneration sowie eine telemedizinische Befundung/Mitbeurteilung von augenärztlichen Befunden ein, die gleichzeitig Doppeluntersuchungen reduzieren und Überweisungen respektive Konsultationen ersetzen können [63–66].

In Großbritannien sind virtuelle Kliniken und Screeninguntersuchungen in der Augenheilkunde z. B. im Rahmen des Diabetische-Retinopathie-Screenings, teilweise seit Jahrzehnten etabliert [63]. Durch Untersuchungen in Wohnortnähe mit mobilen Screeningteams und eine Vermeidung von Wiedervorstellungen zur Untersuchung wird so eine große Anzahl an (unnötigen) ärztlichen Untersuchungen mit den damit verbundenen Anreisen von Patienten etc. vermieden. Auch teleophthalmologische Sprechstunden finden vermehrt Anwendung.

Strukturelle Vorteile des NHS gegenüber dem deutschen Gesundheitssystem reichen ganz allgemein von einer zentralisierten Datenerfassung und Organisation der Krankenversorgung über die Bereitschaft und Akzeptanz von neuen Versorgungsformen. So ist die Digitalisierung der Krankenversorgung in allen Bereichen weit fortgeschritten. Grundsätzlich werden im NHS alle Patienten elektronisch mit einer Identifikationsnummer erfasst und einer Allgemeinarztpraxis zugeordnet. In vielen Bereichen (Labor, Untersuchungsergebnisse, Überweisungen) findet die Befundübermittlung und Kommunikation rein elektronisch und somit „paperless“ statt. Über die „NHS-App“ können Telefon- oder Videokonsultationen mit dem Allgemeinarzt gebucht werden. Für Erkrankungen niedrigeren Schweregrades ist kein Besuch der Arztpraxis erforderlich, die Konsultation und die gesamte Dokumentation erfolgen in rein elektronischer Form. Die Anzahl der Arztbesuche (und die bisher übliche Papierdokumentation) kann so erheblich reduziert werden. Auch die Verschreibung von Dauermedikationen erfolgt auf elektronischem Weg über die „NHS-App“ und wird vom Allgemeinarzt an eine vom Patienten angegebene Apotheke elektronisch weitergeleitet – in den meisten Fällen ist ein Lieferservice eingeschlossen. Unnötige Praxisbesuche werden so vermieden, und die Dokumentation auf Papier wird drastisch reduziert.

Solche neuen Versorgungsformen können auch in Deutschland neben einer Mobilitätsreduktion mit entsprechender Emissionsreduktion Reisekosten von Patienten minimieren sowie den Zugang zum Gesundheitswesen optimieren [67]. So kalkuliert beispielsweise der NHS, dass Patienten, Pendler, Besucher sowie Dienstreisen ca. 14 % der Emissionen im Gesundheitssektor verursachen [32].

Der Betrieb von Gebäuden verursacht 30 % der Krankenhausemissionen in Deutschland

Eine Reduktion von Dienstreisen, die Etablierung hybrider Kongresse, Home-Office-Möglichkeiten sowie eine stärkere Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs sind ebenfalls Hebel zur CO2-Reduktion. Vor der COVID-19-Pandemie wuchs die Zahl großer, internationaler Kongresse stetig. Nach einer Berechnung von Nathans et al. lag allein der CO2-Fußabdruck für die Teilnehmeranreise am jährlichen Meeting der Society for Neuroscience bei 22.000 t, was dem mittleren jährlichen CO2-Fußabdruck von 2000 Bundesbürgern entspricht [68]. Vor allem Kongressanreisen mit dem Flugzeug (CO2-Äquivalent: 214 g pro Personenkilometer) erscheinen kritisch, wenn Anreisen auch mit dem PKW (154 g/km) oder der Bahn (29 g/km) möglich sind, auch vor dem Hintergrund, dass sich hybride Kongresse als durchaus erfolgreich erwiesen haben [69–71].

Ein weiterer Hebel zur Reduktion von Treibhausemissionen, den Ärzte lokal einfordern könnten, ergibt sich bei baulichen Maßnahmen und der Dekarbonisierung der Energieerzeugung, da der Betrieb von Gebäuden 30 % der Krankenhausemissionen in Deutschland verursacht [16, 72]. Dass umfassende Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs im Krankenhaus möglich sind und hierdurch 20–30 % der Betriebskosten gespart werden können, wurde in unterschiedlichen Kliniken in Deutschland bereits gezeigt [16].

Zusammenfassend bestehen vielfältige Möglichkeiten auf persönlicher und übergeordneter Organisationsebene den CO2-Fußabdruck der Medizin sowie der Augenheilkunde im Besonderen zu reduzieren. Ideen für weitere Maßnahmen sind wünschenswert, auch um die langfristig zu erwartenden Kosten für eine Adaptation an die Folgen des Klimawandels zu minimieren. Adaptation und Mitigation werden aktuell zunehmend zu curricularen Ausbildungsinhalten. Während ein Problembewusstsein weitgehend etabliert ist, sollten skalierbare Maßnahmen, die von jedem Einzelnen zu ergreifen sind, ordnungspolitisch gefördert und eingefordert werden. Die Etablierung von – insbesondere digitalen – Instrumenten, die den ökologischen und ökonomischen Ressourceneinsatz quantifizieren und optimieren können, sollten in Deutschland vermehrt genutzt werden. Eine Integration von Nachhaltigkeit als Leistungsindikator könnte bei Praxen und Kliniken zu Investitionen zur CO2-Reduktion motivieren und wird von den Autoren befürwortet [73].

Fazit für die Praxis

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten auf persönlicher und übergeordneter Organisationsebene, den CO2-Fußabdruck der Medizin zu reduzieren.

Skalierbare Maßnahmen, die von jedem Einzelnen zu ergreifen sind, sollten ordnungspolitisch gefördert und eingefordert werden.

Instrumente, die den ökologischen und ökonomischen Ressourceneinsatz quantifizieren und optimieren können, sollten vermehrt etabliert werden.

Nachhaltigkeit als Leistungsindikator könnte Praxen und Kliniken zur CO2-Reduktion motivieren.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

J. Birtel, H. Heimann, H. Hoerauf, H. Helbig, C. Schulz, F.G. Holz und G. Geerling geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Footnotes

Das „Greenhouse Gas Protocol“ (GHGP) ist eine gemeinsame Initiative des World Resources Institute (Washington DC, USA) und des World Business Council for Sustainable Development (Genf, Schweiz) und bietet für den privaten und öffentlichen Sektor Werkzeuge zur standardisierten Messung von Emissionen an.

Hinweis zu geschlechterneutraler Sprache: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Beitrag überwiegend die männliche Sprachform verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung eines anderen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen

Literatur

- 1.Watts N, Amann M, Arnell N et al (2021) The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises. Lancet 397(10269):129–170 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 2.Watts N, Amann M, Arnell N et al (2019) The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet 394(10211):1836–1878 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 3.Xu Z, FitzGerald G, Guo Y, Jalaludin B, Tong S (2016) Impact of heatwave on mortality under different heatwave definitions: a systematic review and meta-analysis. Environ Int 89–90:193–203 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 4.Steffen W, Richardson K, Rockstrom J et al (2015) Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. Science 347(6223):1259855 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 5.Rockstrom J, Steffen W, Noone K et al (2009) A safe operating space for humanity. Nature 461(7263):472–475 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 6.Ripple WJ, Wolf C, Newsome TM et al (2021) World scientists’ warning of a climate emergency 2021. BioScience 71(9):894–898 [Google Scholar]

- 7.Watts N, Adger WN, Agnolucci P et al (2015) Health and climate change: policy responses to protect public health. Lancet 386(10006):1861–1914 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 8.Hamilton I, Kennard H, McGushin A et al (2021) The public health implications of the Paris Agreement: a modelling study. Lancet Planet Health 5(2):e74–e83 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 9.Lenzen M, Malik A, Li M et al (2020) The environmental footprint of health care: a global assessment. Lancet Planet Health 4(7):e271–e279 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 10.Ostertag K, Bratan T, Gandenberger C, Hüsing B, Pfaff M (2021) Ressourcenschonung im Gesundheitssektor – Erschließung von Synergien zwischen den Politikfeldern Ressourcenschonung und Gesundheit [Google Scholar]

- 11.Health Care Without Harm (2019) Health care climate footprint report: How the health sector contributes to the global climate crisis and opportunities for action [Google Scholar]

- 12.Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI). (2015) Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2011 bis 2013 [Google Scholar]

- 13.Schuster M, Richter H, Pecher S, Koch S, Coburn M (2020) Ecological sustainability in anaesthesiology and intensive care medicine. Anasth Intensivmed 61:329–338 [Google Scholar]

- 14.Abbasi K, Godlee F (2020) Investing in humanity: The BMJ’s divestment campaign. BMJ 368:m167 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 15.Osterloh F (2021) Klimaschutz im Krankenhaus: Der Strukturwandel hat begonnen. Dtsch Arztebl 118(26):A-1299 / B‑1073 [Google Scholar]

- 16.Dickhoff A, Grah C, Schulz CM, Weimann E (2021) Klimagerechte Gesundheitseinrichtungen – Rahmenwerk [Google Scholar]

- 17.Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Universitätsklinikum Jena Projektbeschreibung KLIK green. https://www.klik-krankenhaus.de/das-projekt/projektbeschreibung. Zugegriffen: 5. Sept. 2021

- 18.World Health Organization About mitigation and adaptation. https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/activities/integrating-health-in-policies-for-mitigation-of-and-adaptation-to-climate-change/about-mitigation-and-adaptation. Zugegriffen: 3. Juli 2021

- 19.McMichael AJ (2013) Globalization, climate change, and human health. N Engl J Med 368(14):1335–1343 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 20.Hansen A, Bi P (2017) Climate change adaptation: no one size fits all. Lancet Planet Health 1(9):e353–e354 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 21.Bell E (2011) Readying health services for climate change: a policy framework for regional development. Am J Public Health 101(5):804–813 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 22.Bell E, Horton G, Blashki G, Seidel BM (2012) Climate change: could it help develop ‚adaptive expertise‘? Adv Health Sci Educ Theory Pract 17(2):211–224 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 23.Patel S, Kaplan C, Galor A, Kumar N (2021) The role of temperature change, ambient temperature, and relative humidity in allergic conjunctivitis in a US veteran population. Am J Ophthalmol 230:243–255 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 24.Seth D, Bielory L (2021) Allergenic pollen season variations in the past two decades under changing climate in the United States. Immunol Allergy Clin North Am 41(1):17–31 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 25.Yu D, Deng Q, Wang J et al (2019) Air pollutants are associated with dry eye disease in Urban ophthalmic outpatients: a prevalence study in China. J Transl Med 17(1):46 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 26.Mimura T, Ichinose T, Yamagami S et al (2014) Airborne particulate matter (PM2.5) and the prevalence of allergic conjunctivitis in Japan. Sci Total Environ 487:493–499 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 27.El Hamichi S, Gold A, Murray TG, Graversen VK (2020) Pandemics, climate change, and the eye. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 258(12):2597–2601 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 28.West SK, Longstreth JD, Munoz BE, Pitcher HM, Duncan DD (2005) Model of risk of cortical cataract in the US population with exposure to increased ultraviolet radiation due to stratospheric ozone depletion. Am J Epidemiol 162(11):1080–1088 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 29.Mundra PA, Dhomen N, Rodrigues M et al (2021) Ultraviolet radiation drives mutations in a subset of mucosal melanomas. Nat Commun 12(1):259 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 30.Johnson GJ (2004) The environment and the eye. Eye (Lond) 18(12):1235–1250 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 31.Tennison I, Roschnik S, Ashby B et al (2021) Health care’s response to climate change: a carbon footprint assessment of the NHS in England. Lancet Planet Health 5(2):e84–e92 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 32.National Health Service (NHS) England and NHS Improvement (2020) Delivering a ‘net zero’ national healthservice [Google Scholar]

- 33.Hahn U, Herrmann M, Traidl-Hoffmann C, Schmincke E, Schulz CM (2021) Für eine klimagerechte Gesundheitsversorgung in Deutschland. KLUG Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit [Google Scholar]

- 34.Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (2021) Tipps für eine nachhaltige Arztpraxis. https://www.dgim.de/fileadmin/user_upload/PDF/UEber_uns/Gremien/Tipps_fuer_eine_nachhaltige_Arztpraxis.pdf. Zugegriffen: 5. Sept. 2021

- 35.McGain F, Naylor C (2014) Environmental sustainability in hospitals—a systematic review and research agenda. J Health Serv Res Policy 19(4):245–252 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 36.Seifert C, Koep L, Wolf P, Guenther E (2021) Life cycle assessment as decision support tool for environmental management in hospitals: a literature review. Health Care Manage Rev 46(1):12–24 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 37.Guenther EM, Hoppe H (2014) Merging limited perspectives a synopsis of measurement approaches and theories of the relationship between corporate environmental and financial performance. J Ind Ecol 18(5):689–707 [Google Scholar]

- 38.Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI Projekt: Ressourcenschonung im Gesundheitssektor – Erschließung von Synergien zwischen den Politikfeldern Ressourcenschonung und Gesundheit. https://www.isi.fraunhofer.de/de/competence-center/nachhaltigkeit-infrastruktursysteme/projekte/ressourcenschonung_gesundheitssektor.html. Zugegriffen: 5. Sept. 2021

- 39.Birtel J, Tischler M, Fassbach M, Schuh A (2020) Alliance of Young Doctors—Shaping the future of the healthcare system. Ophthalmologe 117(9):945–946 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 40.Burchardt J, Franke K, Herhold P et al (2021) Klimapfade 2.0 – Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft. Boston Consulting Group [Google Scholar]

- 41.Tauber J, Chinwuba I, Kleyn D, Rothschild M, Kahn J, Thiel CL (2019) Quantification of the cost and potential environmental effects of unused pharmaceutical products in cataract surgery. JAMA Ophthalmol 137(10):1156–1163 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 42.Thiel CL, Schehlein E, Ravilla T et al (2017) Cataract surgery and environmental sustainability: waste and lifecycle assessment of phacoemulsification at a private healthcare facility. J Cataract Refract Surg 43(11):1391–1398 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 43.Le HG, Ehrlich JR, Venkatesh R et al (2016) A sustainable model for delivering high-quality, efficient cataract surgery in southern India. Health Aff 35(10):1783–1790 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 44.Thiel CL, Cassels-Brown A, Goel H et al (2020) Utilizing off-the-shelf LCA methods to develop a ‘triple bottom line’ auditing tool for global cataract surgical services. Resour Conserv Recycl 158:104805 [Google Scholar]

- 45.Goel H, Wemyss TA, Harris T et al (2021) Improving productivity, costs and environmental impact in International Eye Health Services: using the ’Eyefficiency’ cataract surgical services auditing tool to assess the value of cataract surgical services. BMJ Open Ophthalmol 6(1):e642 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 46.Venkatesh R, van Landingham SW, Khodifad AM et al (2016) Carbon footprint and cost-effectiveness of cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 27(1):82–88 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 47.Morris DS, Wright T, Somner JE, Connor A (2013) The carbon footprint of cataract surgery. Eye (Lond) 27(4):495–501 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 48.Overcash M (2012) A comparison of reusable and disposable perioperative textiles: sustainability state-of-the-art 2012. Anesth Analg 114(5):1055–1066 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 49.Sherman JD, Hopf HW (2018) Balancing infection control and environmental protection as a matter of patient safety: the case of laryngoscope handles. Anesth Analg 127(2):576–579 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 50.Sherman JD, Raibley LAT, Eckelman MJ (2018) Life cycle assessment and costing methods for device procurement: comparing reusable and single-use disposable laryngoscopes. Anesth Analg 127(2):434–443 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 51.Saeed A, Guerin M, Khan I et al (2007) Deferral of first review after uneventful phacoemulsification cataract surgery until 2 weeks: randomized controlled study. J Cataract Refract Surg 33(9):1591–1596 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 52.Tinley CG, Frost A, Hakin KN, McDermott W, Ewings P (2003) Is visual outcome compromised when next day review is omitted after phacoemulsification surgery? A randomised control trial. Br J Ophthalmol 87(11):1350–1355 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 53.Chatziralli IP, Sergentanis TN, Kanonidou E, Papazisis L (2012) First postoperative day review after uneventful phacoemulsification cataract surgery: is it necessary? BMC Res Notes 5:333 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 54.Kessel L, Andresen J, Erngaard D, Flesner P, Tendal B, Hjortdal J (2015) Safety of deferring review after uneventful cataract surgery until 2 weeks postoperatively. J Cataract Refract Surg 41(12):2755–2764 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 55.Eloranta H, Falck A (2017) Is an ophthalmic check-up needed after uneventful cataract surgery? A large retrospective comparative cohort study of Finnish patients. Acta Ophthalmol 95(7):665–670 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 56.Hoffman JJ, Pelosini L (2016) Telephone follow-up for cataract surgery: feasibility and patient satisfaction study. Int J Health Care Qual Assur 29(4):407–416 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 57.Donnenfeld E, Holland E (2018) Dexamethasone Intracameral drug-delivery suspension for inflammation associated with cataract surgery: a randomized, placebo-controlled, phase III trial. Ophthalmology 125(6):799–806 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 58.Lindholm JM, Taipale C, Ylinen P, Tuuminen R (2020) Perioperative subconjunctival triamcinolone acetonide injection for prevention of inflammation and macular oedema after cataract surgery. Acta Ophthalmol 98(1):36–42 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 59.Merkoudis N, Wikberg Matsson A, Granstam E (2014) Comparison of peroperative subconjunctival injection of methylprednisolone and standard postoperative steroid drops after uneventful cataract surgery. Acta Ophthalmol 92(7):623–628 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 60.Paganelli F, Cardillo JA, Melo LA Jr. et al (2004) A single intraoperative sub-Tenon’s capsule triamcinolone acetonide injection for the treatment of post-cataract surgery inflammation. Ophthalmology 111(11):2102–2108 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 61.Giannaccare G, Breda JB (2022) For a greener future of ophthalmology. Eye (Lond) 36(3):656–657 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 62.Moussa G, Ch’ng SW, Park DY et al (2022) Environmental effect of fluorinated gases in vitreoretinal surgery: a multicenter study of 4,877 patients. Am J Ophthalmol 235:271–279 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 63.Heimann H, Broadbent D, Cheeseman R (2020) Digital ophthalmology in the UK—diabetic retinopathy screening and virtual glaucoma clinics in the national health service. Klin Monbl Augenheilkd 237(12):1400–1408 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 64.Saleem SM, Pasquale LR, Sidoti PA, Tsai JC (2020) Virtual ophthalmology: telemedicine in a COVID-19 era. Am J Ophthalmol 216:237–242 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 65.Holmner A, Rocklov J, Ng N, Nilsson M (2012) Climate change and eHealth: a promising strategy for health sector mitigation and adaptation. Glob Health Action. 10.3402/gha.v5i0.18428 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 66.Kern C, Fu DJ, Kortuem K et al (2020) Implementation of a cloud-based referral platform in ophthalmology: making telemedicine services a reality in eye care. Br J Ophthalmol 104(3):312–317 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 67.Holmner A, Ebi KL, Lazuardi L, Nilsson M (2014) Carbon footprint of telemedicine solutions—unexplored opportunity for reducing carbon emissions in the health sector. Plos One 9(9):e105040 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 68.Nathans J, Sterling P (2016) How scientists can reduce their carbon footprint. Elife 5:e15928 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- 69.Umweltbundesamt Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenverkehr – Bezugsjahr 2019. https://www.umweltbundesamt.de/bild/vergleich-der-durchschnittlichen-emissionen-0. Zugegriffen: 3. Juli 2021

- 70.Coroama VC, Hilty LM, Birtel M (2012) Effects of Internet-based multiple-site conferences on greenhouse gas emissions. Telemat Inform 29(4):362–374 [Google Scholar]

- 71.Sarabipour S, Khan A, Seah YFS et al (2021) Changing scientific meetings for the better. Nat Hum Behav 5(3):296–300 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

- 72.Churkina G, Organschi A, Reyer CPO et al (2020) Buildings as a global carbon sink. Nat Sustain 3(4):269–276 [Google Scholar]

- 73.Chandra P, Gale J, Murray N (2020) New Zealand ophthalmologists’ opinions and behaviours on climate, carbon and sustainability. Clin Exp Ophthalmol 48(4):427–433 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]