Die Röntgen-Thorax-Aufnahme wird oft zur ersten Abklärung von Beschwerden im Brustraum herangezogen. Um akute, möglicherweise lebensbedrohliche Befunde zu erkennen, müssen die Aufnahmen systematisch beschrieben und interpretiert werden. Die Limitationen dieser Technik zu kennen hilft, über weiterführende Untersuchungen zu entscheiden. Der folgende Beitrag führt wesentliche Aspekte der Befundung und relevante radiologische Diagnosen auf.

In Deutschland ist die Anwendung von Röntgenstrahlen am Menschen durch das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) geregelt. Demnach benötigen alle Personen eine Fachkunde im Strahlenschutz, die eine Röntgeneinrichtung betreiben, selbstständig Strahlen anwenden oder die rechtfertigende Indikation stellen. In Minimalform ist diese als "Fachkunde Strahlenschutz Notfalldiagnostik" zu erwerben und spätestens nach 5 Jahren zu aktualisieren [1, 2].

Indikation

Zu Beginn steht die Anamneseerhebung und körperliche Untersuchung des Thorax. Häufige Symptome, die eine Röntgen-Thorax-Aufnahme rechtfertigen, sind Schmerzen im Brustraum, Husten, Dyspnoe, B-Symptomatik, Entzündungszeichen, reduzierter Allgemeinzustand oder Dysphagie [2]. Bei passender Klinik kann die rechtfertigende Indikation zur Durchführung einer Röntgenaufnahme gestellt werden.

Nutzen-Risiko-Abwägung

Die Indikationsstellung zur Röntgen-Thorax-Aufnahme erfolgt individuell. Die Untersuchung des Thorax ist im Vergleich zu anderen Röntgenaufnahmen (z. B. der Lendenwirbelsäule (LWS): 5,0 mSv) und der natürlichen jährlichen Strahlenexposition (2,4 mSv) mit einer geringeren Gewebsabsorption und einer geringeren Strahlenbelastung (0,2 mSv) verbunden. Daher wird bei passender Symptomatik früh auf diese Methodik zurückgegriffen [2, 3]. Neben der Symptomatik sind für die Risiko-Nutzen-Abwägung auch weitere Faktoren wie das Alter oder die Vorgeschichte des Patienten entscheidend [2].

Bildinterpretation

Röntgenanatomie

Bei der Projektionsaufnahme des Thorax kommt es zur Überlagerung wichtiger Strukturen. Um eine Röntgen-Thorax-Aufnahme richtig zu befunden, sind anatomische Grundkenntnisse von essenzieller Bedeutung. Das Wissen über randbildende Strukturen in der Aufnahme erleichtert die Zuordnung pathologischer Befunde zu den jeweiligen Organen. In p.a.-Projektion wird der rechte Mediastinalrand von kranial nach kaudal von der Vena cava superior, der Vena azygos, dem rechten Vorhof und gelegentlich von der Vena cava inferior begrenzt. Den linken Mediastinalrand bilden Aortenbogen, Truncus pulmonalis, das linke Herzohr und der linke Ventrikel [4].

Strukturierte Befundung

Die Befundung von Röntgenaufnahmen sollte stets nach einem festgelegten Schema erfolgen. Dadurch kann verhindert werden, dass durch einen auffälligen Nebenbefund ein weniger auffälliger, dafür therapieentscheidender Hauptbefund übersehen wird. Das Schema sollte alle Bildabschnitte beinhalten. Ein grobes Befundungsschema könnte wie folgt aussehen [4]:

Technik und Aufnahmequalität:

Bestimmung der Projektion

Ausschluss einer Rotationsfehlstellung

Adäquate Inspirationstiefe

Angemessene Belichtung

Mediastinum:

Größe, Lage und Konfiguration des Herzens

Breite und Lage von Trachea und oberem Mediastinum

Konfiguration der Hili

Zwerchfell:

Glatte Kontur der Zwerchfellkuppeln

Scharf abgrenzbare und spitzwinklige Randwinkel

Lunge und Pleura:

Weite der Lungengefäße

Freie Belüftung der Lungen vs. fokale/diffuse Transparenzänderungen

Verlauf der Interlobärspalten

Dicke, Verkalkungen oder Doppelkontur der Pleura

Weichteilmantel und Skelett:

Symmetrie der Mammaschatten mit abgrenzbaren Mamillen

Homogener Thoraxmantel

Ausschluss freier Luft im Abdomen sowie von dilatierten Darmschlingen

Kontinuierlich abgrenzbare Rippen

Korrekte Herausdrehung des Schultergürtels

Brustwirbelsäule (BWS)

Fremdmaterial:

Korrekte Lage von Tubus, Drainagen, Schrittmacher, Port, zentralen Venenkatheter etc.

Dichteunterschiede

Röntgenstrahlen bilden Objekte anhand ihrer Dichte ab. Insgesamt kann man vier grundlegende Dichten voneinander unterscheiden. Luft erscheint schwarz und lässt sich meistens in apikalen Bildabschnitten darstellen. Knochen oder Metall hingegen erscheinen weiß. Wasser oder Weichgewebe erscheinen weiß bis grau, wohingegen sich Fett grau darstellt [6].

Pathologische Befunde werden sichtbar, wenn sich die Dichtewerte der Strukturen verändern. So ist die Transparenz bei einem Pneumothorax, einer Kaverne, einem Lungenemphysem oder einer Lungenbullae erhöht. Eine herabgesetzte Transparenz kann z. B. auf eine Pneumonie, eine Atelektase, einen Tumor, eine Fibrose oder auf einen Pleuraerguss hinweisen [2].

Wichtige Befunde

Kardiomegalie

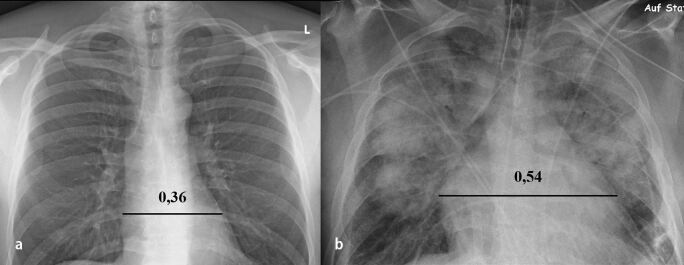

Der häufigste Grund für eine Kardiomegalie ist eine Dilation der Vorhöfe oder Ventrikel. In der Röntgendiagnostik wird diese durch die sogenannte kardiothorakale Relation abgeschätzt. Hierbei wird der maximale horizontale Durchmesser der Herzbreite mit dem breitesten inneren Lungendurchmesser ins Verhältnis gesetzt (Abb. 1). Misst die Herzbreite mehr als die Hälfte des Thoraxdurchmessers (Quotient > 0,5), gilt das Herz als pathologisch vergrößert [4]. Spezifische kardiale Pathologien sollten allerdings echokardiografisch oder mittels kardialer Schnittbildverfahren z. B. Kardio-MRT oder -Computertomografie (CT) beurteilt werden [2].

Pulmonalvenöse Stauung

Eine pulmonalvenöse Stauung tritt häufig als Folge einer Linksherzinsuffizienz z. B. bei Mitralklappenvitien auf. Durch einen Rückstau in die Lungenvenen mit konsekutiver Druckerhöhung resultiert ein Flüssigkeitsaustritt ins pulmonale Interstitium und in die Alveolen. Zunächst zeigt sich eine vermehrte Lungengefäßzeichnung mit basoapikaler Umverteilung bei vermehrter Perfusion der apikalen Lungenabschnitte. Bei einer a.p.-Aufnahme am liegenden Patienten ist dieses Phänomen aufgrund der hydrostatischen Druckverhaltnisse allerdings nicht zu werten. Bei fortschreitender venöser Stauung bilden sich die hilären Gefäße unscharf ab. Tritt intravasale Flüssigkeit ins Interstitium aus, sind auch Zwerchfellkuppeln und Herzränder betroffen. Häufig führt die interstitielle Flüssigkeitsansammlung im Röntgen zu einer Verdickung der Interlobärsepten.

Als Kerley-B-Linien lassen sich diese 1-2 cm messenden, horizontalen Verdichtungslinien im Lungenmittel- oder Unterfeld nahe der lateralen Thoraxwand abgrenzen [4]. Seltener befinden diese sich apikal (Kerley-A-Linien) oder zentral (Kerley-C-Linien) [2]. Weitere Hinweise sind das Schmetterlingsödem im Bereich der Hili und im späten Stadium, durch Austritt des Ödems in die Alveolen, konfluierende Fleckschatten. Weitere Zeichen wie eine Kardiomegalie oder pleurale Ergüsse, die auf eine Herzinsuffizienz hinweisen können oder auf eine unter Umständen schnelle Verlaufsdynamik, z. B. nach Medikamentengabe, helfen bei der Diagnosefindung [4].

Pleuraerguss

Pleuraergüsse beschreiben eine pathologische Flüssigkeitsansammlung zwischen viszeraler und parietaler Pleura [2]. Häufig entstehen diese aufgrund einer Nieren- oder Herzinsuffizienz, gelegentlich auch bei entzündlichen oder malignen Prozessen. Da sich Flüssigkeitsansammlungen ungehindert im Pleuraspalt ausbreiten können, zeigen sich oft flächige, homogene Transparenzminderungen bis hin zu einer Mediastinalverschiebung zur Gegenseite [4]. Abhängig von der Körperposition des Patienten kann sich die Röntgenmorphologie jedoch unterscheiden [2].

Bei Aufnahmen in p.a.-Projektion zeigen sich zunächst Verschattungen der Randsinus, bei ausgedehnten Ergüssen lassen sich laterale, meniskusartige Transparenzminderungen abgrenzen [4]. Schwieriger ist es, einen Pleuraerguss in a.p.-Projektion zu identifizieren, in der der Erguss zunächst ein gewisses Ausmaß erreicht haben muss, um zu einer Auslöschung der Zwerchfell- bzw. Herzkontur zu führen. Die Ergussmenge ist im Röntgenthorax nicht sicher zu quantifizieren. Allerdings sind eine Verlaufsbeurteilung und die Bewertung des restlichen ventilierten Lungenparenchyms möglich [2]. Als ergänzendes Diagnostikum kann zur Bestimmung der Ergussmenge und für eine Verlaufskontrolle ebenfalls eine Sonografie durchgeführt werden [4].

Pneumonie

Bei der Pneumonie handelt es sich um entzündliche, alveoläre oder interstitielle Flüssigkeitsansammlungen, die meist Folge von infektiösen, seltener allergischen, physikalischen oder chemischen Noxen sind [2, 5]. Die Korrelation mit klinischen Symptomen und Laborparametern hilft häufig bei der Diagnosefindung. Typischerweise lässt sich ein positives Bronchopneumogramm abgrenzen, dass durch einen Dichteunterschied der belüfteten Bronchien im Bereich des Infiltrats entsteht. Eine meist durch Pneumokokken oder Klebsiellen verursachte Lobärpneumonie geht mit einer flächigen Transparenzminderung eines Lungenlappens einher (Abb. 2a). Meist zeigen sich interstitielle oder Bronchopneumonien mit einem streifig-retikulären Infiltrationsmuster und fleckigen, zum Teil konfluierenden Verschattungen (Abb. 2b) [4]. Eine durch COVID-19 bedingte Pneumonie zeigt Abb. 2c, die sich typischerweise mit in Mittel- und Unterfeldern bevorzugten, peripher betonten, fleckigen, zum Teil konfluierenden Verdichtungen darstellt.

Die Röntgen-Thorax-Aufnahme dient in erster Linie zur Verlaufskontrolle und Abschätzung des Schweregrads anhand des Parenchymbefalls [7]. Insbesondere bei immunsupprimierten Patienten können als mögliche Komplikation Abszesse auftreten, die als zentrale Einschmelzungen (ggf. mit Spiegelbildung) von Verdichtungen sichtbar werden [4]. Verlaufskontrollen nach 6 Wochen sollten bei chronischer Lungenerkrankung, bei Rauchern oder einem Alter über 50 Jahren durchgeführt werden [8].

Atelektase

Eine Atelektase bezeichnet die fehlende Belüftung von Lungenabschnitten. Sie führt zu einer Volumenreduktion des betroffenen Areals und zeigt sich als flächenhafte Transparenzminderung im Röntgen. Davon abzugrenzen sind Dystelektasen, die eine Minderbelüftung der Lungenabschnitte beschreiben und häufiger als noch inkomplette, streifige Transparenzminderung abzugrenzen sind. Je nach Lokalisation stellen sich Atelektasen unterschiedlich dar. Typischerweise kommt es zu einer Volumenreduktion, wodurch benachbarte Strukturen zu den unbelüfteten Lungenabschnitten hingezogen werden können. Davon abzugrenzen sind Pleuraergüsse, die sich ebenfalls homogen transparenzgemindert, jedoch raumfordernd darstellen [4].

Tumor

Die häufigsten tumorösen Transparenzminderungen bei Erwachsenen basieren meist auf einem Bronchialkarzinom. Neben der Raumforderung können auch Komplikationen im Röntgen sichtbar werden. Infiltriert der Tumor z. B. den Hauptbronchus, kann es zur Ausbildung einer Atelektase mit Mediastinalverschiebung zur betroffenen Seite und ipsilateralem Zwerchfellhochstand kommen. Kleine Metastasen werden häufig übersehen. Abb. 3 zeigt bereits fortgeschrittene pulmonale Metastasen im Röntgenthorax. Bei bekannter maligner Grunderkrankung oder Detektion eines unklaren Rundherdes erfolgt eine ergänzende CT des Thorax. Häufige Primärtumoren bei Lungenmetastasen finden sich in den Mammae, den Nieren, im HNO-Bereich, im kleinem Becken oder im Darm. Bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen lassen sich ebenfalls Knochenmetastasen oder maligne Pleuraergüsse im Röntgenthorax darstellen [4].

Pneumothorax

Gelangt Inspirationsluft in den Pleuraspalt und hebt das Vakuum zwischen der parietalen und viszeralen Pleura auf, liegt ein Pneumothorax vor. Folglich kollabiert der Lungenflügel der betroffenen Seite aufgrund seiner Eigenelastizität und wird in Richtung des Hilus gezogen. Ursächlich dafür sind häufig kleinere Emphysembullae im Bereich der apikalen Oberlappensegmente, aufgrund dessen bei der Befundung eines Röntgenthorax v. a. diese Abschnitte durchgemustert werden sollten. Daneben kann ein Pneumothorax aber auch iatrogen, z. B. nach Pleurapunktion oder traumatisch bedingt sein.

Typischerweise resultiert bei einem Mantelpneumothorax eine feine Haarlinie mit lateral davon fehlender Lungengefäßzeichnung (Abb. 4c). Als mögliche Komplikation kann durch einen Ventilmechanismus bei Inspiration Luft in den Pleuraspalt gelangen, bei Exspiration jedoch nicht mehr entweichen. Dadurch kann es zur Überblähung der betroffenen Seite und zu einer Behinderung des venösen Rückstroms zum Herzen kommen, wodurch die notfallmäßige Anlage einer Drainage notwendig wird (Abb. 4b). Im Röntgenbild zeigt sich ein sogenannter Spannungspneumothorax durch eine Volumenzunahme der betroffenen Lunge, einen ipsilateralen Zwerchfelltiefstand und eine Mediastinalverlagerung zur Gegenseite (Abb. 4a) [4].

Limitationen

Die Röntgenaufnahme des Thorax ist eine Projektionsaufnahme, mit deren Hilfe dreidimensionale Strukturen auf einer zweidimensionalen Ebene visualisiert werden. Infolge dessen kommt es allerdings zu einer Überlappung der verschiedenen Strukturen, weshalb wichtige Pathologien übersehen werden können. Des Weiteren gilt für die konventionelle Thoraxaufnahme, dass kleinere Läsionen mit einer Größe von bis zu 1 cm oftmals nicht sichtbar gemacht werden können. Außerdem können mittig gelegene oder vaskuläre Strukturen nicht hinreichend dargestellt werden [4, 9].

Weiterführende Diagnostik mittels CT

Wurde durch den Röntgenthorax eine Pathologie entdeckt, ist der Krankheitsverlauf länger als gewöhnlich oder möchte man Strukturen untersuchen, die anhand des Röntgenbilds nicht sicher identifiziert werden können, wird häufig eine CT des Thorax durchgeführt. Diese dient v. a. zur Einordnung maligner Erkrankungen, Darstellung benachbarter Strukturen und zur Beurteilung pleuraler Erkrankungen. Nach der Gabe von Kontrastmittel können v. a. vaskuläre Strukturen gut dargestellt werden. Bei Patienten mit bekannter Kontrastmittelallergie oder eingeschränkter Nierenfunktion ist dies jedoch nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus stellt die Strahlenbelastung eine weitere Limitation dieser Methode dar [8].

Autoren:

Dr. med. Elena Nelles

Zentrum für Radiologie, HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal Universität Witten/Herdecke Heusnerstraße 40 D-42283 Wuppertal elena.nelles@helios-gesundheit.de

PD Dr. med. Lars Kamper

Prof. Dr. med. Patrick Haage

Zentrum für Radiologie, HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal Universität Witten/Herdecke patrick.haage@helios-gesundheit.de

Fazit für die Praxis.

Der klassische Röntgenthorax stellt weiterhin die primäre Bildgebung bei thorakalen Beschwerden dar.

Eine standardisierte technische Durchführung und eine strukturierte Befundung der Röntgen-Thorax-Aufnahmen sind notwendige Voraussetzungen für eine korrekte Abklärung.

Eine strenge Indikationsstellung und das Strahlenschutzgesetz müssen beachtet werden.

Die konventionelle Röntgen-Thorax-Aufnahme ist mit einer vergleichsweise geringen Strahlenbelastung verbunden.

Eine weiterführende Diagnostik kann in Einzelfällen (Tumordiagnostik, Lungenembolie etc.) notwendig sein.

CME-Fragebogen.

Röntgen-Thorax: Vom Schwarz-Weiß-Bild zur Diagnose

Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

als e.Med-Abonnent*in von SpringerMedizin.de

als registrierte*r Abonnent*in dieser Fachzeitschrift

zeitlich begrenzt unter Verwendung der abgedruckten FIN.

Dieser CME-Kurs ist auf SpringerMedizin.de/CME zwölf Monate verfügbar. Sie finden ihn, wenn Sie die FIN oder den Titel in das Suchfeld eingeben. Alternativ können Sie auch mit der Option "Kurse nach Zeitschriften" zum Ziel navigieren oder den QR-Code links scannen.

Dieser CME-Kurs wurde von der Bayerischen Landesärztekammer mit zwei Punkten in der Kategorie I (tutoriell unterstützte Online- Maßnahme) zur zertifizierten Fortbildung freigegeben und ist damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Antwortoptionen online abweichend vom Heft in zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf SpringerMedizin.de/CME tutorielle Unterstützung. Bei technischen Problemen erreichen Sie unseren Kundenservice kostenfrei unter der Nummer 0800 7780777oder per Mail unter kundenservice@springermedizin.de.

Welche Aussage ist richtig?

Die Indikation für eine Röntgenaufnahme kann von jedem Arzt gestellt werden.

In Deutschland ist die Anwendung von Strahlen durch das Strahlenschutzgesetz geregelt.

Bei Hämorrhagien und Thoraxschmerz sollte primär ein Röntgenthorax angefertigt werden.

Bei einer Röntgenaufnahme der Lendenwirbelsäule wird ungefähr die doppelte effektive Dosis wie bei einer Thoraxaufnahme verwendet.

Die Fachkunde im Strahlenschutz muss jährlich aktualisiert werden.

Welcher effektiven Dosis sind Patienten bei einer Röntgen-Thorax-Aufnahme ausgesetzt?

5,0 mSv

10 mSv

2,4 mSv

0,2 mSv

2,0 mSv

Welche anatomischen Strukturen bilden den rechten Mediastinalrand?

V. cava superior, V. azygos, rechter Vorhof und V. cava inferior.

V. cava superior, rechter Vorhof und rechter Ventrikel.

V. cava superior, Truncus pulmonalis, rechter Vorhof und V. cava inferior.

V. cava superior, Truncus pulmonalis, rechter Vorhof und rechter Ventrikel.

V. cava superior, V. azygos, rechter Vorhof und rechter Ventrikel.

Welche Aussage trifft auf den Herz-Thorax-Quotienten zu?

Ein Quotient < 0,5 ist pathologisch.

Er berechnet sich aus dem maximalen Herzdurchmesser und dem maximalen äußeren Thoraxdurchmesser.

Eine Kardiomegalie liegt bei einem Wert von über 50% vor.

Bei einem Wert > 0,5 liegen Dekompensationszeichen wie Begleitergüsse vor.

Er ist genauso aussagekräftig wie eine echokardiografische Untersuchung.

Bei welcher Erkrankung wäre eine unscharfe Darstellung des Mediastinums mit bipulmonalen Fleckschatten zu erwarten?

Lungenödem

Bronchopneumonie

Lungenmetastasen

Bronchialkarzinom

Pleuraerguss

Welche der folgenden Aussagen über Kerley-B-Linien ist korrekt?

Sie treten meistens im Rahmen einer Pneumonie auf.

Kerley-B-Linien sind typischerweise basolateral lokalisiert.

Kerley-B-Linien sind v. a. apikal lokalisiert.

Sie deuten auf maligne Erkrankungen hin.

Sie messen ca. 2-5 cm.

Was stellt bei Pneumonien eine Indikation für eine Verlaufskontrolle nach 6 Wochen dar?

Nikotinabusus

Alter > 40 Jahre

Verdacht auf ein Bronchialkarzinom

Männliches Geschlecht

Initial ausgeprägte Symptome

Bei welcher Erkrankung zeigt sich ein positives Bronchopneumogramm im Röntgenbild?

Pleuraerguss

Atelektase

Bronchialkarzinom

Lobärpneumonie

Pulmonalvenöse Stauung

Bei welcher Erkrankung ist eine flächige Transparenzminderung mit ipsilateralen Mediastinalshift zu erwarten?

Pleuraerguss

Lobärpneumonie

Stauung

Bronchialkarzinom

Atelektase

Bei welcher Verdachtsdiagnose sollte eine Aufnahme mittels Computertomografie durchgeführt werden?

Lobärpneumonie

Pneumothorax

Lungenaterienembolie

Pleuraerguss

Atelektase

Interessen-konflikt

Die Autorin und die Autoren erklären, dass sie sich bei der Erstellung des Beitrages von keinen wirtschaftlichen Interessen leiten ließen. Sie legen folgende potenzielle Interessenkonflikte offen: Keine.

Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrags durch zwei unabhängige Gutachten bestätigt wurde. Werbung in dieser Zeitschriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung.

Der Verlag garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie die CME-Fragen frei sind von werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfehlungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dargestellten Krankheitsbildes geeignet sind.

Contributor Information

Elena Nelles, Email: elena.nelles@helios-gesundheit.de.

Patrick Haage, Email: patrick.haage@helios-gesundheit.de.

Literatur

- 1.Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz - StrlSchG). www.gesetze-im-internet.de.

- 2.Achenbach T. Lege artis - Das Magazin zur ärztlichen Weiterbildung. 2012;2:258-63

- 3.Hofer M. CT-Kursbuch - Ein Arbeitsbuch für den Einstieg in die Computertomographie. 9. erweiterte Aufl. Didamed, Düsseldorf. 2016

- 4.Hofer M, Abanador-Kamper N, Kamper L. Chest X-Ray Trainer - Röntgen-Thorax- Diagnostik. 5. Aufl. Didamed, Düsseldorf. 2017

- 5.Frommhold W, Dihlmann W, Stender HS, Thurn P. Radiologische Diagnostik in Klinik und Praxis: in 6 Bd. Bd. 1. Teil 2. Lunge, Pleura, Thoraxwand. 7. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York. 1988

- 6.Pezzotti W. Nursing. 2014;44:40-7 [DOI] [PubMed]

- 7.Meiler S, Stroszczynski C, Hamer OW. Radiologie up2date. 2020;20:251-61

- 8.Skinner S. Australian Journal for General Practitioners. 2015;44:558-62

- 9.Raoof S, Feigin D, Sung A et al. Chest. 2012;141:545-58 [DOI] [PubMed]