Infektionen vermeiden Hygienemaßnahmen im klinischen Umfeld - und insbesondere in der Geburtshilfe - sind nicht erst seit der Corona-Pandemie von besonderer Bedeutung. Im Kreißsaal und in der Wochenbettbetreuung ist eine korrekte Hygiene unverzichtbar, um nosokomiale Infektionen bei Patientinnen, Angehörigen, Neugeborenen und dem Personal zu verhindern.

Unter Hygiene versteht man die Lehre von der Gesundheit und der Verhütung von Krankheiten. Hygieia bezeichnet die griechische Göttin der Gesundheit. Bereits 1847 erkannte Ignaz Semmelweis eine Ähnlichkeit zwischen Symptomen der Sepsis und des Kindbettfiebers. Durch verbindliche Händewaschungen der Geburtshelfer mit Chlorkalk konnte er die Müttersterblichkeit an der Wiener Geburtsklinik binnen zwei Monaten von 17 % auf 1,2 % senken. Damit bewies er erstmals die Bedeutung der Desinfektion als Infektionsprävention (Goddemeier 2011).

Die Anzahl nosokomialer Krankenhausinfektionen wird auf jährlich 478.222 geschätzt. Dies macht deutlich, dass Infektionsprävention im heutigen Klinikalltag noch immer relevant ist (Zacher 2019). Auch in der Geburtshilfe besteht nach wie vor ein Infektionsrisiko für Schwangere, Neugeborene, Mütter und das Personal durch verschiedene Krankheitserreger (AWMF 2006).

Eine Infektion entspricht per definitionem dem Eindringen eines pathogenen Erregers in den Organismus sowie dessen Vermehrung. Man unterscheidet die direkte und die indirekte Übertragung (Tab. 1). Voraussetzung für die Verbreitung einer Infektionskrankheit ist eine Infektionskette. Darunter versteht man den Weg eines Infektionserregers, bestehend aus Infektionsquelle, Übertragungsweg und Empfänger, der wiederum Infektionsquelle sein kann. Infektionsverhütende Maßnahmen können an jedem Punkt der Infektionskette ansetzen, um diese zu unterbrechen und nosokomiale Infektionen zu verhindern (Geist & Kalisch 2020).

| Direkte Übertragung | Indirekte Übertragung |

|---|---|

|

_ Aerogen: Tröpfchen (z. B. Niesen/Schnupfen) _ Kontakt: Händeschütteln _ Diaplazentare Infektion des Fetus |

_ Schmierinfektion (z. B. Durchfall) _ Alimentär (z. B. Salmonellen) _ Wasser (z. B. Cholera) _ Insekten (z. B. Malaria) _ Kontaminierte Gegenstände (z. B. Spritzen) |

Händedesinfektion ist das A & O

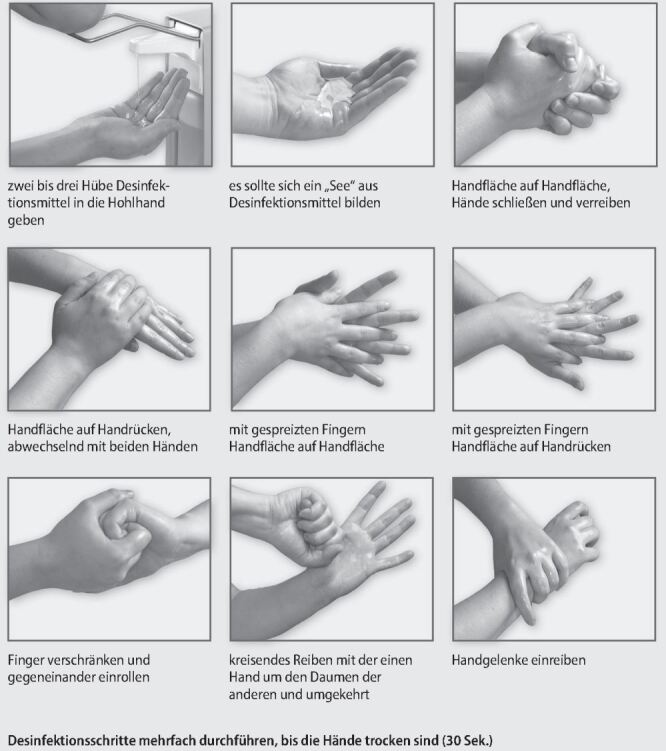

Sowohl auf der menschlichen Haut als auch auf unbelebten Oberflächen können Krankheitserreger unterschiedlich lange überleben. Außerdem können sie über die Hände transportiert beziehungsweise übertragen werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen einfachen Standard für die Händehygiene in der Pflege entwickelt (WHO 2009). Demnach gibt es fünf Indikationen für die Händedesinfektion: vor dem Kontakt mit Patient*innen, vor aseptischen Tätigkeiten, nach dem Kontakt mit infektiösem Material, nach dem Kontakt mit Patient*innen und nach dem Kontakt mit Oberflächen in der Nähe von Patient*innen. Das korrekte Vorgehen ist in Abbildung 1 gezeigt. Vor allem ist auf Benetzungslücken zu achten, die bei mangelhafter Desinfektion entstehen können (Abb. 2). Bei Tätigkeiten, die eine Händedesinfektion erfordern, sollte kein Schmuck an Händen und Unterarmen sowie kein Nagellack getragen werden. Wichtig zu wissen: Eine Nichtbeachtung der Händehygiene kann juristisch als grob fahrlässig gewertet werden (Niederle 2021).

Händewaschen ist hinsichtlich der Keimzahlreduktion keine Alternative zur hygienischen Händedesinfektion. Es ist eine ergänzende Maßnahme und sollte nach der Desinfektion durchgeführt werden - außer bei starker Verschmutzung oder einer punktuellen Verunreinigung. Bei nassen Händen wird das Desinfektionsmittel verdünnt und die Wirkung folglich minimiert (Geist & Kalisch 2020). Da eine raue und rissige Haut das persönliche Infektionsrisiko erhöht, wird eine regelmäßige Hautpflege empfohlen.

Hygienevorschriften einhalten

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Krankenhaushygiene ist das konsequente Tragen von Berufs- beziehungsweise Bereichskleidung sowie persönlicher Schutzausrüstung. Dazu zählen Handschuhe, Schürzen, Hauben, Mund-Nasen-Schutz und Schutzbrillen. Des Weiteren sind lange Haare zusammenzubinden, um die Übertragung nosokomialer Infektionen zu verhindern (Geist & Kalisch 2020).

Seit der Einführung des §23 in das Infektionsschutzgesetz im Jahr 2013 haben sich die Hygieneanforderungen an klinische, aber auch außerklinische, Einrichtungen verändert (Ross 2015). Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) stellt entsprechende Hygienepläne zur Verfügung und verweist auf die Relevanz regelmäßiger Mitarbeiterschulungen, die einmal jährlich nachzuweisen sind. Auch im Hinblick auf das individuelle Qualitätsmanagement freiberuflich tätiger Hebammen ist es von zentraler Bedeutung, die jeweiligen Hygienevorschriften zu kennen und einzuhalten.

Im Kreißsaal und in der außerklinischen Praxis sollte zusätzlich zu den bereits angesprochenen Hygienemaßnahmen auch auf eine adäquate Hautdesinfektion geachtet werden. Außerdem müssen Oberflächen und Geräte nach der Benutzung oder Verschmutzung korrekt desinfiziert werden. Gleiches gilt für Instrumente oder Medizinprodukte, die nach Herstellerangaben gereinigt, desinfiziert und gegebenenfalls sterilisiert werden müssen. Bei Sterilgut ist es wichtig, dass dieses vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischen Defekten geschützt gelagert wird.

Hygiene-Aspekte bei der Wassergeburt

Besondere hygienische Aspekte ergeben sich im Hinblick auf die Nutzung der Gebärwanne beziehungsweise die Durchführung einer Wassergeburt. Da hier eine Kontamination mit Blut, Fäkalien, Urin und gegebenenfalls der Plazenta möglich ist, sind besondere präventive Maßnahmen zu treffen, um ein Infektionsrisiko von Mutter, Neugeborenem und Personal zu minimieren. Neben der entsprechenden Schutzausrüstung wie lange Handschuhe, Schutzbrille und Schürze, muss auch die Badewanne bestimmte Voraussetzungen erfüllen und entsprechend vor- und nachbereitet werden. Bei bestehenden Infektionen der Mutter muss das individuelle Infektionsrisiko sorgfältig abgewogen werden (AWMF 2006, Niederle 2021).

Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie

Das SARS-CoV-2-Virus verbreitet sich aerogen über die respiratorische Aufnahme virushaltiger Partikel und stellt das geburtshilfliche Personal in der Entbindungssituation vor besondere Herausforderungen. Zu den speziellen Hygienemaßnahmen während der SARS-CoV-2-Pandemie zählen die folgenden (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 2020, Niederle 2021): Bei der Aufnahme ins Krankenhaus sollte ein Screening durchgeführt werden, jedoch möglichst nicht im Wartebereich des Kreißsaals. Sowohl Personal als auch Patient*innen sowie Besucher*innen sollten bezüglich der Händehygiene sensibilisiert werden. Außerdem sind alle Personen in der Klinik verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt insbesondere während der Austreibungsphase. Um das Ausfallrisiko des Personals zu reduzieren, sollte auch von negativ getesteten Patient*innen verpflichtend ein FFP2-Mundschutz getragen werden. Die Möglichkeiten für Besuch und Begleitung sollten eingeschränkt werden. Etwaiger Besuch muss sich registrieren. In besonders kritischen Bereichen wird die Flächendesinfektion intensiviert. Dazu zählen etwa Türkliniken, Toiletten sowie Geräte im patientennahen Einsatz wie Ultraschall- und CTG-Geräte. Gerade auch in Pausenräumen ist auf die Hygiene zu achten, da hier oft kein Mundschutz getragen wird. Zudem sollten die Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet werden.

Im Umgang mit SARS-CoV-2-positiven Schwangeren gelten die folgenden Maßnahmen (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 2020, Niederle 2021): Um wenig Kontakt mit anderen Patient*innen sowie Personal zu erzielen, werden spezielle Wege in separate Bereiche des Kreißsaals festgelegt. Die Patienten sollten in einem Gebärraum mit separatem Bad isoliert werden. Die Betreuung geschieht kontinuierlich durch eine einzige Hebamme. Durch die 1:1-Betreuung muss die Schutzkleidung zudem seltener gewechselt werden. Zur persönlichen Schutzausrüstung des Personals gehören FFP2-Maske, Augenschutz, Handschuhe und Kittel. Instrumente und Geräte wie Stethoskope, Blutdruckmanschetten und Pulsoxymeter können im entsprechenden Zimmer verbleiben.

Wenn möglich und gewünscht, können ambulante Geburten unterstützt werden. Ansonsten werden Mutter und Kind auf Station in einem Einzelzimmer isoliert. Eine Trennung von Mutter und Kind ist nicht notwendig, außer die Mutter ist schwer krank oder das Kind braucht eine besondere Betreuung (z. B. nach einer Frühgeburt). Bei engem Kontakt ist jedoch die Händehygiene zu beachten sowie ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Gleiches gilt während des Stillen, das uneingeschränkt möglich ist.

Literatur

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2006) Infektionsprävention unter der Entbindung. Empfehlung des Arbeitskreises Krankenhaus und Praxishygiene. Hygiene und Medizin 31: 106-7

Barkhausen S, Babikir R (2018) Basishygienemaßnahmen im Krankenhaus. In: Dettenkofer M et al. (Hrsg.) Praktische Krankenhaushygiene und Umweltschutz. Springer Berlin Heidelberg

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Empfohlene Präventionsmaßnahmen für die geburtshilfliche Versorgung in deutschen Krankenhäusern und Kliniken im Zusammenhang mit dem Coronavirus, 2020; https://www.dggg.de/fileadmin/data/Presse/Pressemitteilungen/2021/COVID-19__Kreisssaalempfehlungen_der_DGGG__FAQ_fuer_Schwangere_und_weitere_Informationen/COVID-19_DGGG-Empfehlungen_fuer_Kreissaele_20200319_f.pdf (abgerufen am 22.2.2022)

Geist C, Kalisch G (2020) Grundlagen der Hygiene. In: Stiefel A et al. Hebammenkunde. Lehrbuch für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Beruf. Thieme Verlag, Stuttgart

Goddemeier C (2011) Ignaz Philipp Semmelweis Retter der Mütter. Deutsches Ärzteblatt Studieren.de 2: 22-3

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (2004) Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen. Bundesgesundheitsblatt 47: 51-61

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Anforderungen an die Hygiene bei Punktionen und Injektionen. Bundesgesundheitsblatt 2011; 54: 1135-44

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2012) Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Bundesgesundheitsblatt 55: 1244-310

Niederle B (2021) Basis-Hygienemaßnahmen im Kreißsaal - auch in Zeiten einer Pandemie. Gynäkologe 54: 392-8

Ross B (2015) Hygienepläne. Deutsche Hebammenzeitschrift https://www.dhz-online.de/no_cache/archiv/archiv-inhalt-heft/archiv-detail-abo/artikel/hygieneplaene/ (abgerufen am 22.2.2022)

World Health Organization (2009) WHO guidelines on hand hygiene in health care.

Fazit.

175 Jahre nachdem Ignaz Semmelweis eindrücklich zeigen konnte, wie relevant die Händedesinfektion zur Vermeidung einer Wochenbettinfektion ist, hat die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren erneut die präventive Bedeutung grundlegender Hygienemaßnahmen deutlich gemacht.

Händedesinfektion und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im klinischen und häuslichen Umfeld sind entscheidend für die Infektionsprävention.

Hygienemaßnahmen sind vom medizinischen Personal konsequent einzuhalten. So können nosokomiale Infektionen zum Schutz von Schwangeren, Wöchnerinnen und Neugeborenen deutlich reduziert werden können.